2023第25卷第5期

2.河南大学 商学院, 河南 开封 475004

自党的十八大以来,政府将数字经济发展提升至国家战略高度。《“十四五”数字经济发展规划》明确提出,数字经济核心产业增加值占GDP的比重在2025年要提升至10%。数字经济催生了大量新技术、新业态和新模式(陈德球和胡晴,2022),加剧了替代式竞争(戚聿东和肖旭,2020),从根本上颠覆了传统的商业模式。外部环境的剧烈变化使企业难以通过传统的方式维持自身的竞争优势,企业目标也从传统的利润最大化变为创造消费者价值(陈剑等,2020)。因此,越来越多的企业开始加入数字化转型浪潮,开启数字经济与实体产业融合的新模式。

现有研究表明,企业数字化转型具有“降成本”“强创新”“提效率”等优势(Mikalef和Pateli,2017;陈剑等,2020;吴非等,2021;袁淳等,2021)。然而,实践中并非所有企业都能成功实现数字化转型,大多数传统企业的转型力度与转型成果似乎不尽如人意

显然,企业数字化建设主体的意愿和支持力度反映的是主观概念,即参与主体在企业数字化转型中的作用受价值观念或者道德规范的制约,这启示本文从宏观视角来研究宏观制度规范在塑造数字化参与主体对数字化转型态度方面发挥的作用。2014年,国务院颁布《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》。自此以来,社会信用体系建设便以前所未有的速度在全国大范围内开展(沈岿,2019)。社会信用体系建设通过记录并共享经济主体的信用信息,从而建立起社会范围内的信用制度。当交易主体预期对方在信用制度的约束下不会采取伤害彼此的行为时,便会建立彼此之间的互信机制。因此,社会信用体系建设无疑会增强经济主体之间的信任。社会信任在塑造经济主体的道德和价值规范、促进合作和信息分享等方面的作用已经被大量研究证实(邱保印和程博,2021;Xie等,2022)。那么,作为企业数字化转型的主要利益主体——管理者、员工和关联企业,社会信用体系建设能否影响这三方主体对企业数字化变革的认知和态度等价值规范来影响其参与意愿和支持力度,进而推动企业数字化转型?

本文以2013—2020年沪深A股上市公司为样本,探究了社会信用体系建设对企业数字化转型的影响及作用机理。本文的边际贡献在于:第一,本文从宏观制度环境视角探究了影响企业数字化转型的因素。企业数字化转型不仅受企业对数字技术的应用、管理层的数字化能力、数据质量、数字化人才等“硬”条件的制约,而且参与数字化建设的人员是否有数字化转型的主观意愿以及是否愿意支持并投身于数字化建设等“软”条件在推动企业数字化转型上也不可或缺。本文研究了社会信用体系建设在塑造管理层、员工以及关联企业对企业数字化转型态度和认知中的作用,为数字化影响因素的研究提供了新的视角和思路。第二,本文将社会信用体系建设的作用拓展至企业数字化转型中的道德与价值规范,为进一步评估当前的社会信用制度提供了依据。第三,本文推进了中国社会转型背景下制度化社会信任的研究。随着“熟人”社会向“陌生人”社会迈进,传统关系型社会信任发挥的作用受到限制,社会信用体系建设在此背景下大力开展,制度化信任得以逐渐建立。本文研究了社会信用体系建设对微观企业行为的影响,丰富了中国制度化社会信任的内涵。

二、制度背景、理论分析与研究假设 (一) 制度背景2003年,中国启动了以“奖励守信、惩罚失信”为核心机制的社会信用体系建设。社会信用体系建设的作用是通过记录社会主体的信用状况(包括守信和失信行为)来对社会主体的信用风险进行预警,并通过整合社会力量来褒奖诚信和惩罚失信行为,从而达到促进诚信社会文化形成的目的。为进一步推进社会信用体系建设,2014年6月,国务院印发《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》,该文件对社会信用体系建设的总体思路和重点任务作出了整体规划,旨在提高整个社会的诚信水平。2015年8月和2016年4月,相关部委先后批复了43个社会信用体系建设示范创建城市

社会信用制度建设与社会信用是密不可分的。《中国百科全书》从经济学的角度将“信用”解释为一种借贷活动。从伦理的角度看,“信用”体现为约束人们行为的道德规范,即遵守并履行承诺。从词性上看,“信用”是名词,主要用来评价一个人是否重视承诺。“信任”是一个与“信用”密切相关的术语,被定义为个人的主观信念,即潜在交易对手所采取的行动至少不会对个人造成伤害(Gambetta,1988;Guiso等,2008)。可见,“信任”在大多数情况下是一个动词,意思是一个人评估另一个人是否可信。当前的社会信用体系建设其实是在强化建立个体的信用,而当个体的信用被周围群体广泛认识后,就会增强彼此之间的信任。也就是说,当前的信任是人们对信用制度的信任,即相信对方在信用制度的约束下不会采取伤害彼此行为的概率。因此,社会信用体系建设无疑会增强经济主体之间的互信程度。

(二) 理论分析与研究假设信任作为一项重要的社会规范,历来被社会学家和经济学家所重视。研究发现,社会信任鼓励管理者采取更加道德的行为,特别是有利于股东财富最大化的决策(Dong等,2021;Liu等,2022)。同时,信任有利于降低经济主体之间的信息不对称,促进利益主体之间的信息分享与合作(Garrett等,2014;Xie等,2022)。当前,我国政府通过大力推进社会信用体系建设来改善社会信用环境,从而提高社会范围内的信任水平。企业数字化转型面临一些主观障碍,包括管理者和员工出于风险与学习成本的考虑,不愿意投身于数字化变革。同时,企业内部部门以及关联企业之间面临信息摩擦,较低的数据分享意愿也是数字化转型的障碍。社会信用体系建设能够增强社会信任,而社会信任与鼓励道德、合作与降低交易成本密切相关(邱保印和程博,2021)。因此,本文推测,社会信用体系建设能够影响企业数字化转型,并存在如下三个机制:

首先,社会信用体系建设有助于缓解代理问题,从而推动企业数字化转型。数字化转型具有不确定性大、投入高、回报时间长等特点,极易引发风险规避型管理者的短视行为,降低企业数字化转型的动力。同时,企业数字化转型常伴随管理流程再造,需要管理者在新的管理流程中投入更多的时间和精力,管理者可能没有意愿进行数字化转型或者在数字化建设中积极性低。因此,管理层的风险规避以及“懒惰”行为产生的代理问题均不利于企业数字化转型。社会信用体系建设的举措之一就是通过普及诚信教育和加强诚信文化建设来推进公民道德建设,从而推动道德价值规范形成。社会信用体系建设鼓励企业采取更加道德的行为(曹雨阳等,2022;左静静等,2023),而非危害股东财富的企业决策。数字化转型是当前企业发展中势不可挡的趋势,对于提升企业商业价值具有重要作用。因此,有道德的管理者会顺应这一趋势,积极开展数字化建设,而不会出于避避风险或者偷懒,放弃企业数字化建设。基于此,本文认为,社会信用体系建设能够缓解数字化建设中的股东—管理者代理冲突,进而促进企业数字化转型。

其次,社会信用体系建设能够调动员工参与企业数字化变革中的积极性,从而推动企业数字化转型。数字化转型在流程再造、技术升级、信息传递等方面对员工产生了新的要求,企业从管理层到一线员工无不需增加学习、培训等提升自己以适应数字化转型的需求,这增加了员工额外的工作时间和学习成本。若员工将数字化转型带来的额外成本看作“负担”,则不利于数字化转型。社会信用体系建设将改变这一局面。一方面,社会信用体系建设有利于培养员工的组织忠诚度,进而使员工能够积极配合企业进行数字化转型。社会信用体系建设加强了劳动保障诚信,对在劳动保障领域有重大违法行为的企业实施黑名单管理,这有利于建设和谐的用工环境。劳动关系的改善有助于增强员工对组织的承诺,提高员工对企业以及工作的认同感,从而促使员工主动参与促进企业价值提升的数字化转型活动。另一方面,社会信用体系中的道德建设营造了诚实守信的道德观,也有利于减少员工在数字化转型中的“懒惰”行为,如积极参加数字化变革的相关培训,主动学习数字化知识以及提供相关反馈以推动企业开展数字化建设。此外,数字化转型的成功还依赖于企业内部各部门之间的信息共享与传递。然而,企业内各部门之间有可能出于自身利益考虑,不愿意将关键信息毫无保留地分享给其他部门,这在一定程度上导致企业内部存在信息孤岛,不利于数字化转型。社会信用体系建设营造的社会规范也将使员工更加道德。企业内部员工将会为实现共同目标而贡献他们的努力、资源、知识和能力(Xie等,2022),包括数字化转型的关键信息,从而打破企业内部的信息孤岛,推动数字化转型。综合前述两个观点,本文认为社会信用体系建设通过降低员工在数字化转型中的懈怠行为以及提高各部门之间的信息分享意愿来促进企业数字化转型。

最后,社会信用体系建设通过增强关联企业分享数字化变革信息的意愿,从而推动企业数字化转型。数字化转型并不是单一企业能够独立实现的,要达到更好的数字化转型效果需要整条供应链上的企业互相协作、齐头并进,这样才能实现数据共享,协调销售、生产、物流服务等进程。例如,美的集团在其数字化转型过程中之所以能够取得成功,是由于供应链上的企业能够为美的提供销售数据,从而降低了企业的库存、物流和资金成本。如果供应链上的关联企业无法提供数据支持,企业的数字化转型就很难取得成功。但在实践中,供应链上的信息分享可能会泄露企业的商业机密,从而对自身发展产生不利影响,因此,关联企业之间的数字化协同效应可能因为信息无法共享而大打折扣。社会信用体系建设涵盖了经济主体的征信信息,对企业信用的监管覆盖了从采购开始,到生产、供应链管理、销售以及售后服务各个环节。大量的信用信息有助于关联企业正确甄别出企业是否能成为可靠的合作伙伴,直接影响关联企业共享关键信息的意愿。当关联企业相信自己在向合作伙伴传递信息时不会面临着“投机、搭便车和泄露商业秘密”的风险,就会自愿向企业分享关键数据为数字化转型提供基础素材,从而推动企业数字化转型。正如余泳泽等(2020)所指出的,社会信用有利于企业间缔约关系,从而形成长期稳定的双边企业关系,而稳定的供应链关系则有助于形成数字化转型的良好氛围。

综上,本文认为,社会信用体系建设能够通过降低代理成本、促进员工积极参与数字化建设,并增强关联企业之间的信息分享意愿来推动企业数字化转型。据此,提出如下假设:

H1:其他条件不变情况下,社会信用体系建设能促进企业数字化转型。

三、研究设计 (一) 样本选择与数据来源本文以2013—2020年沪深A股上市公司为研究样本

1.数字化转型。使用吴非等(2021)构建的数字化转型特征词图谱,将企业数字化转型分为两个维度,分别是底层技术应用(ABT)和技术实践应用(ADT)。其中底层技术应用侧重于将数字技术嵌入企业生产经营管理等方面,偏向于数字化转型的内化阶段;而技术实践应用则侧重于将数字技术与复杂业务场景创新融合,是一种更深层次的变革,偏向于数字化转型的价值输出阶段。根据技术不同,本文又将底层技术应用(ABT)分为人工智能技术(AI)、区块链技术(BD)、云计算技术(CC)和大数据技术(DT)四类。

本文根据公司年报中数字化转型特征词出现的频数,并剔除特征词前存在否定的表达以及非本公司的数字化转型特征词,构建衡量企业数字化转型的指标体系,包括代表企业总体数字化转型的指标DCG,以及根据其口径分解的指标AI、BD、CC、DT和ADT。由于数据具有“右偏性”,本文对词频数加1取自然对数处理。

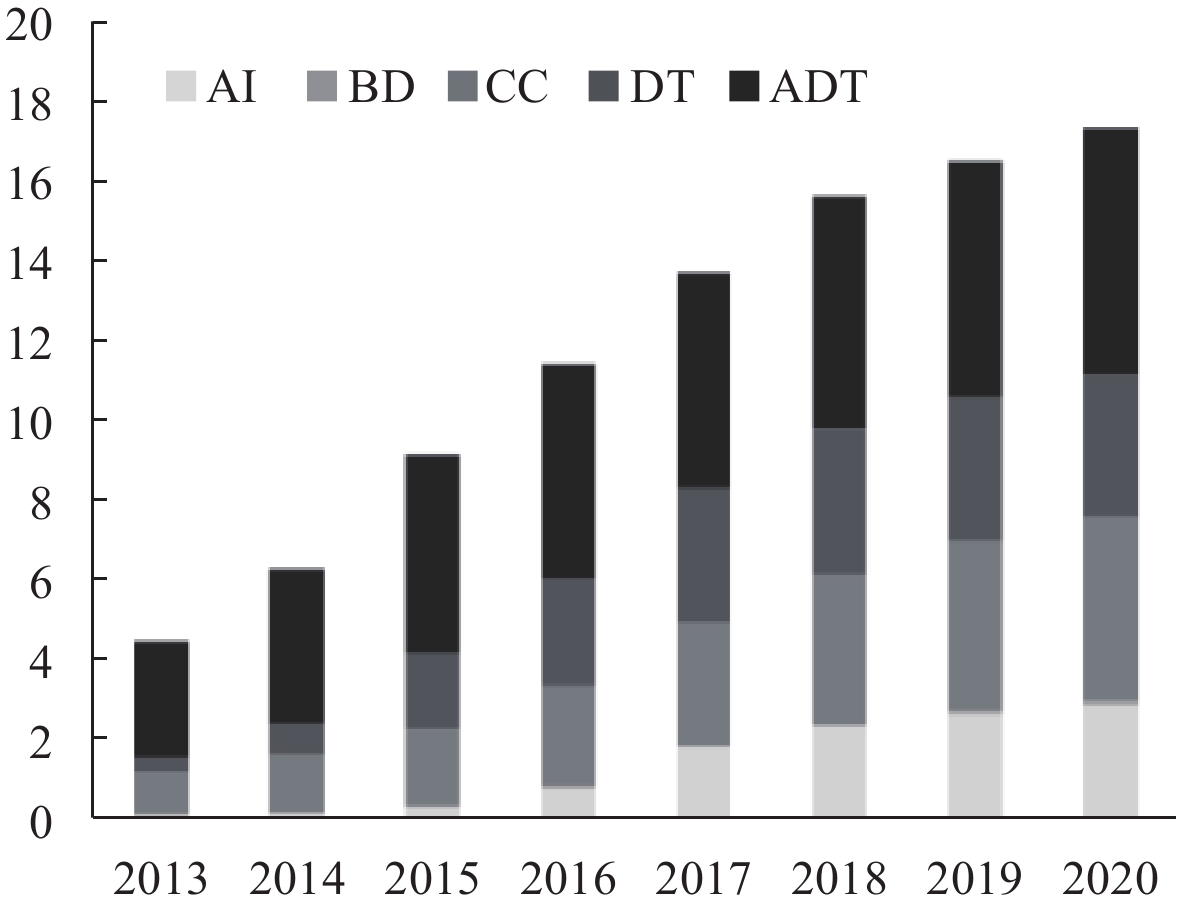

为了更深入地了解企业数字化转型程度和进度,本文对数字化转型的维度进行了详细剖析。图1绘制了企业数字化转型构成的时间趋势

|

| 图 1 企业数字化转型构成的时间趋势 |

|

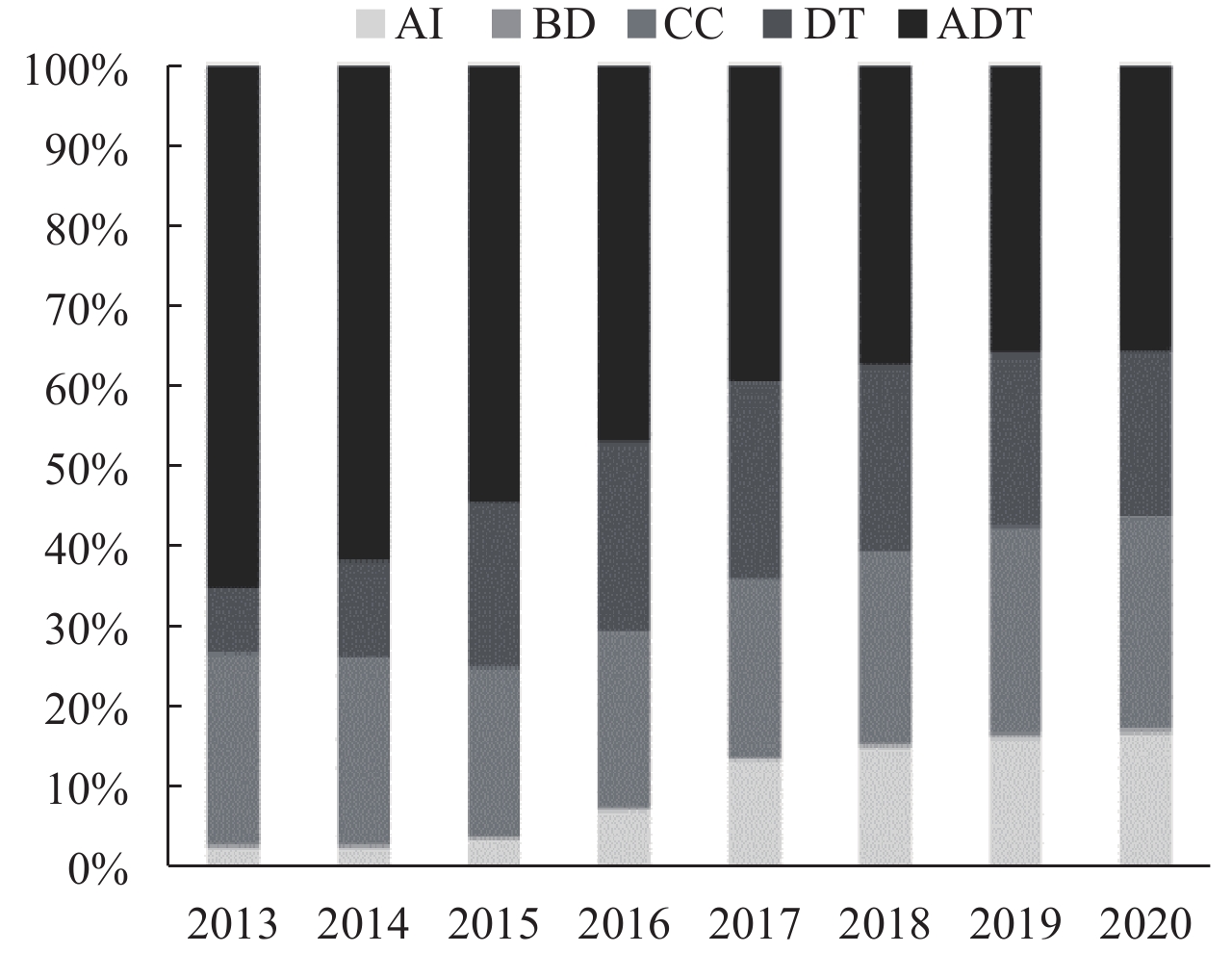

| 图 2 企业数字化转型构成的结构变化 |

2.社会信用体系建设。借鉴曹雨阳等(2022)的做法,本文引入TreatPost表示试点政策效应的虚拟变量,如果企业注册地位于社会信用体系建设的试点城市

3.控制变量。借鉴吴非等(2021)和夏常源等(2022),本文加入影响企业数字化转型的控制变量。其中企业特征变量包括企业年龄(Age)、企业规模(Size)、财务杠杆(Lev)、盈利能力(ROE),成长能力(Growth,营业收入增长率)、资本密集度(Capital,固定资产净值与员工人数的比值)和研发投入(RD)。治理特征变量包括有大股东持股(Top1)、管理层年龄(Mage,管理层平均年龄的自然对数)、管理层持股(Mshare)、董事会规模(Board)、两职合一(Dual)和行业竞争程度(HHI,行业中各市场竞争主体占行业总收入比重的平方和)。地区特征变量包括经济发展水平(PGDP,各城市人均生产总值的自然对数)、市场化程度(Market)和信息化水平(Internet,各城市互联网宽带接入用户数的自然对数)。

(三) 模型构建社会信用体系建设试点的两批城市名单分别在2015年8月和2016年4月陆续公布,因此采用交错情境下的双重差分模型检验社会信用体系建设对企业数字化转型的影响,模型如下:

| $ DC{G_{{\text{i,t}}}} = {\beta _0} + {\beta _1}TreatPos{t_{i,t}} + \sum {{\beta _j}} Contro{l_{_{i,t}}} + {\mu _i} + {\lambda _t} + {\varepsilon _{i,t}} $ | (1) |

其中,DCG为本文的被解释变量,代表企业数字化转型。TreatPost为本文的核心解释变量。Control为一系列可能影响企业数字化转型的控制变量。

表1为关键变量的描述性统计。DCG的均值为1.438,最小值为0,最大值为5.056,标准差为1.394,说明当前企业在数字化变革中并非齐头并进,其实施进度存在较大差异,这与吴非等(2021)的研究较为一致。底层技术AI、BD、CC和DT的最小值和中位数均为0,即目前底层技术应用还处于一个起步阶段。BD的均值最小,为0.014,表明目前区块链技术的应用比较有限。ADT的均值为0.967,标准差为1.119,最小值为0,最大值为4.127,同样说明不同企业在技术实践应用层面的差异较大。TreatPost的均值为0.305,意味着大约有30.5%的样本受到了社会信用建设体系试点的影响。

| 变量名 | 观测值 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 中位数 | 最大值 |

| DCG | 23777 | 1.438 | 1.394 | 0.000 | 1.099 | 5.056 |

| AI | 23777 | 0.331 | 0.715 | 0.000 | 0.000 | 3.332 |

| BD | 23777 | 0.014 | 0.097 | 0.000 | 0.000 | 0.693 |

| CC | 23777 | 0.544 | 0.954 | 0.000 | 0.000 | 3.912 |

| DT | 23777 | 0.532 | 0.894 | 0.000 | 0.000 | 3.807 |

| ADT | 23777 | 0.967 | 1.119 | 0.000 | 0.693 | 4.127 |

| TreatPost | 23777 | 0.305 | 0.460 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |

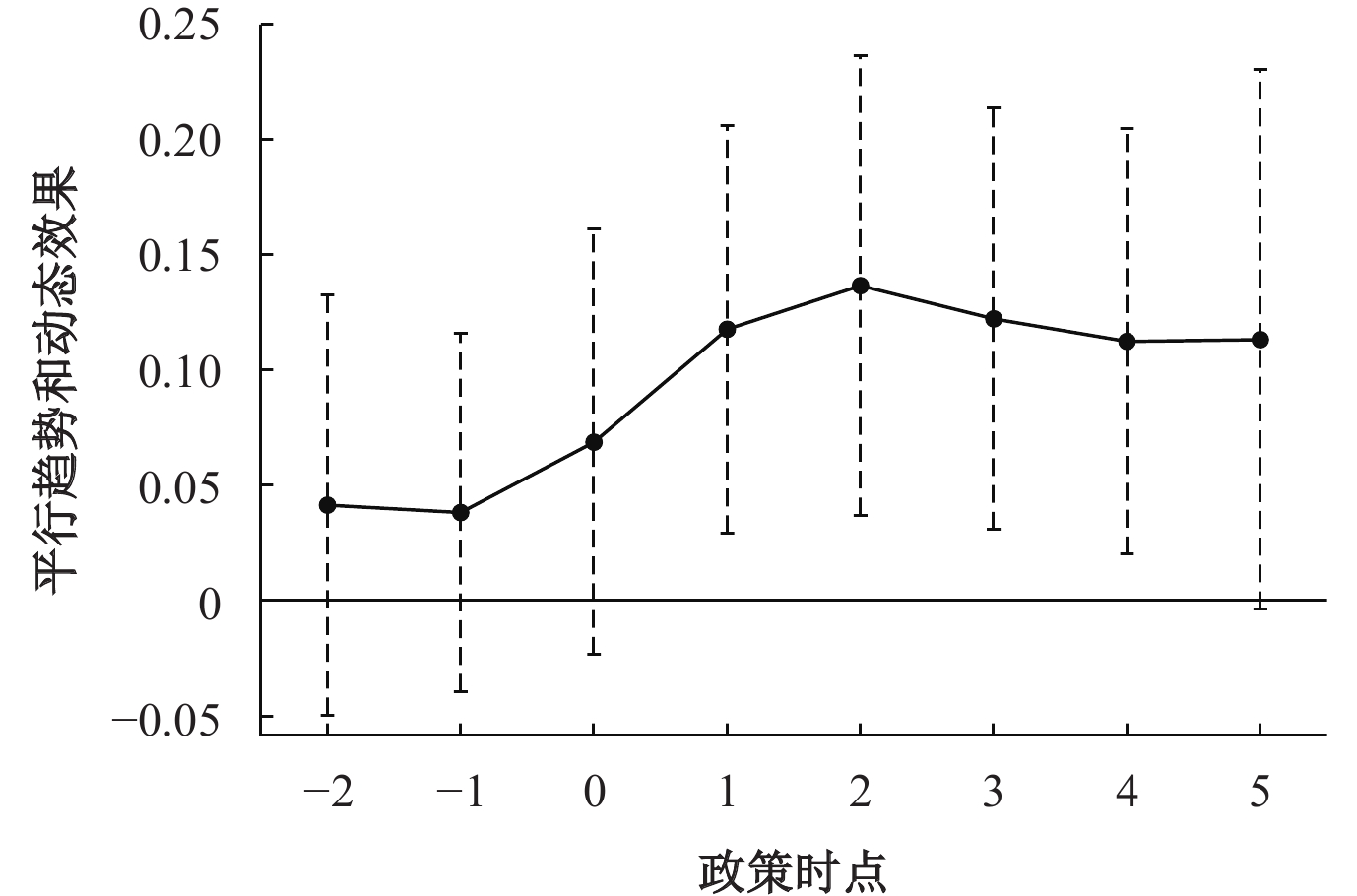

为了检验时间交错的社会信用体系建设试点是有效的外生冲击事件,本文首先进行了平行趋势检验,即以政策实施年份为第0年,分年度引入3个政策实施前的处理效应虚拟变量pre3、pre2、pre1,1个政策当期的处理效应虚拟变量current,以及5个政策实施后的处理效应虚拟变量post1、post2、post3、post4、post5。预期政策实施前的处理效应虚拟变量均不显著,即满足平行趋势假设;预期政策实施后的处理效应多期显著,即满足政策效应的动态效果。根据表2列(1)平行趋势和动态效应检验的结果,本文在图3中绘制了每一期估计系数的大小以及其在90%置信度下的取值范围。可以看出,政策实施前两期以及政策实施当期的估计系数在90%置信区间内与0无差异,平行趋势假设成立。政策实施后第1期至第5期的回归系数均为正且基本显著异于0,说明政策影响的动态效应存在,也初步验证了本文的假设。

| 变量 | (1) | (2) | (3) |

| DCG | DCG | DCG | |

| TreatPost | 0.100***(3.428) | 0.077**(2.528) | |

| pre2 | 0.041(0.751) | ||

| pre1 | 0.038(0.812) | ||

| current | 0.069(1.231) | ||

| post1 | 0.118**(2.196) | ||

| post2 | 0.137**(2.262) | ||

| post3 | 0.122**(2.205) | ||

| post4 | 0.113**(2.009) | ||

| post5 | 0.113(1.598) | ||

| Controls | 是 | 否 | 是 |

| YearFE/FirmFE | 是 | 是 | 是 |

| N | 23777 | 23777 | 23777 |

| Within R2 | 0.040 | 0.001 | 0.040 |

| 注:括号内为经过White异方差修正且在城市层面聚类调整后的t值,*、**、***分别表示10%、5%、1%的显著性水平,下同。 | |||

|

| 图 3 平行趋势和动态效果检验 |

在满足平行趋势假设的基础上,本文进行回归分析。表2列(2)是仅控制公司固定效应和年份固定效应后的回归结果,可以看出,核心解释变量TreatPost的系数在1%的显著性水平上为正,说明社会信用体系建设促进了企业数字化转型。列(3)是在列(2)的基础上,加入全部控制变量后的回归结果,TreatPost的系数在5%水平上显著为正。这说明在控制企业层面、治理层面和地区层面等可能影响企业数字化转型的因素后,社会信用体系建设试点能显著促进企业数字化转型,验证了本文的假设。

本文基于底层技术应用和技术实践应用两个维度构造了企业数字化转型的指标。鉴于底层技术应用和技术实践应用是数字化转型不同应用阶段和深度的体现,那么社会信用体系建设是否会对两者产生差异影响?基于此,本文根据数字化转型的口径分解的五个指标作为被解释变量,分别应用模型(1)检验政策效应,回归结果如表3所示。从中可以看出,社会信用体系建设促进了底层技术应用,其中对人工智能技术(AI)、云计算技术(CC)、大数据(DT)的促进作用均在1%的显著性水平上为正,对区块链技术(BD)的促进作用在10%的水平上为正,说明社会信用体系建设对底层技术应用均有提升作用。通过比较系数大小,发现社会信用体系建设对人工智能技术(AI)的促进作用最大,这可能是因为该技术的应用面比较广,且近年来数字化转型都是围绕AI技术展开的。社会信用对区块链技术(BD)的促进作用最小,这可能是因为区块链技术目前在实体企业中应用面比较窄,本身的发展也比较缓慢。列(5)显示,TreatPost的回归系数为负且不显著,说明社会信用体系建设并不能促进技术实践应用。呈现上述情况的原因可能是ADT只是在2016年之前有增长态势,之后持平,所以增长力不足或者作用受限。而ABT在整个期间均保持一定的增长趋势,且在2016年之后进入了快速发展阶段(可参考图1和图2)。从实践情况来看,企业数字化转型处于探索时期,主要集中于对底层技术的引进与学习,甚至未能很好地将数字技术融入企业原有的体系流程中,也就无法为后期技术实践应用提供坚实的基础,即技术实践应用表现出明显的动力不足。因此,社会信用体系建设对前期的底层技术应用具有明显的促进作用,而对后期的技术实践应用无明显作用。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| AI | BD | CC | DT | ADT | |

| TreatPost | 0.194***(5.570) | 0.006*(1.817) | 0.116***(3.206) | 0.134***(4.411) | −0.008(−0.280) |

| Controls | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| YearFE/FirmFE | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| N | 23777 | 23777 | 23777 | 23777 | 23777 |

| Within R2 | 0.042 | 0.003 | 0.029 | 0.033 | 0.022 |

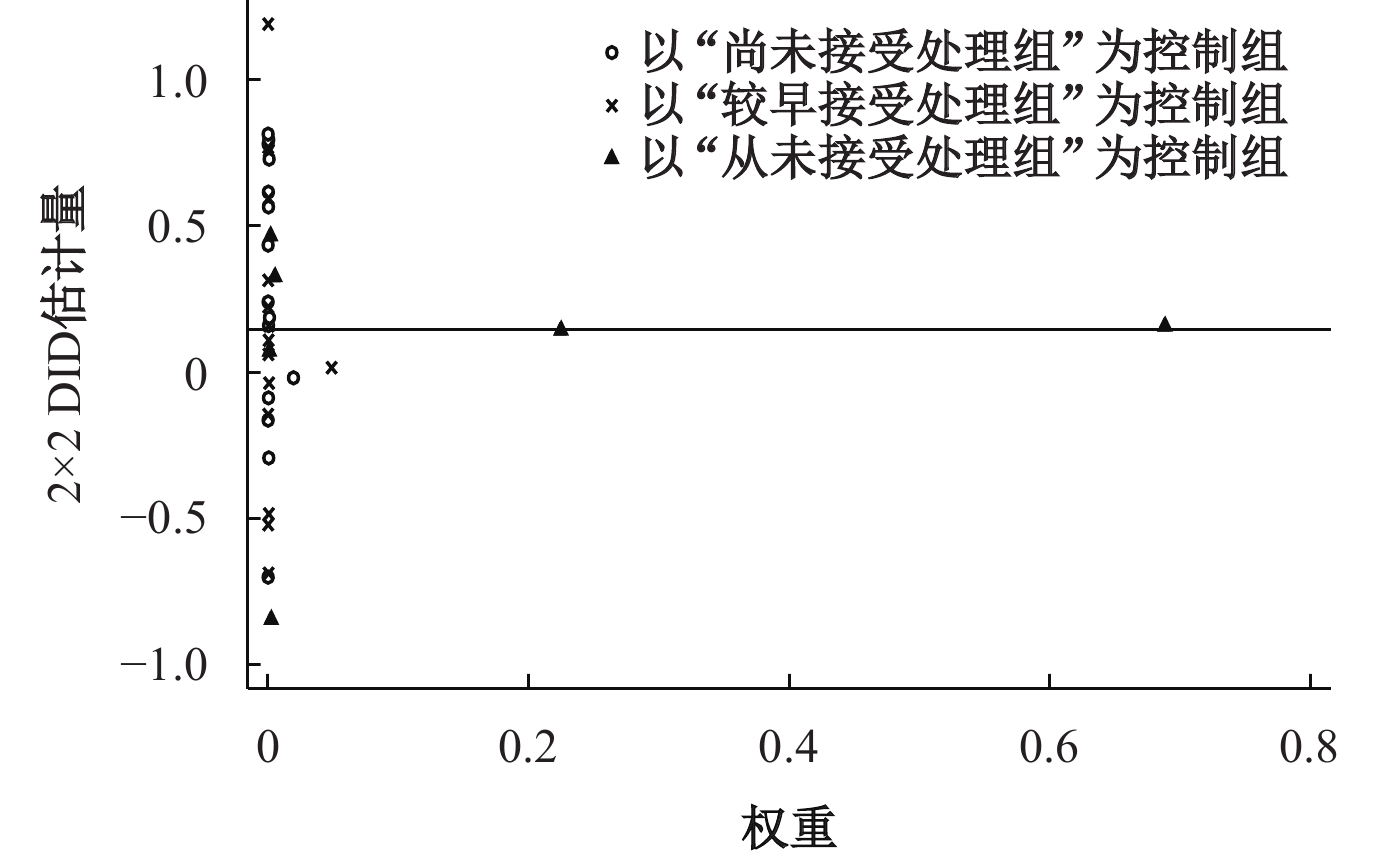

1.交错双重差分偏误的诊断。交错DID采用双向固定效应模型(TWFE)来估计模型的平均处理效应,当处理效应同质时,TWFE可以得到真实处理效应的无偏估计。但实际上,不同时期或者不同处理组的处理效应往往是不同的,此时,采用简单的平均处理效应将会导致模型出现估计偏误(De Chaisemartin和D'Haultfoeuille,2020;Goodman-Bacon,2021;Baker等,2022)。因此,Goodman-Bacon(2021)提出将双向固定效应的估计量拆解成若干个2×2DID组合,其估计量的大小等于每类2×2DID的平均估计量的加权之和。表4呈现了Goodman-Bacon分解的结果

| 总的DID估计量 | 0.144 | |

| 类别 | 权重 | 平均DID估计量 |

| 以“尚未接受处理组”为控制组 | 0.024 | 0.043 |

| 以“较早接受处理组”为控制组 | 0.052 | 0.019 |

| 以“从未接受处理组”为控制组 | 0.924 | 0.154 |

| 变量 | Goodman-Bacon分解的样本 | 单期双重差分 | 单期双重差分:分批次考察 | ||

| (1) DCG | (2) DCG | (3) DCG | (4) DCG | (5) DCG | |

| TreatPost | 0.144***(3.731) | 0.112***(2.926) | 0.080**(2.123) | 0.083(1.106) | 0.090**(2.584) |

| Controls | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| YearFE/FirmFE | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| N | 14512 | 14512 | 23777 | 16853 | 20802 |

| Within R2 | 0.003 | 0.042 | 0.040 | 0.039 | 0.040 |

|

| 图 4 2×2DID估计量权重分布散点图 |

2.使用单期双重差分模型修正。参考张克中等(2020)对其他分批试点政策评估的做法,将上半年开始实施的试点视为本年度开始实施,下半年开始实施的试点视为下一年度开始实施。按照这种做法,两批试点都可以视为2016年开始实施的政策,符合做单期双重差分的条件。表5列(3)为单期双重差分的回归结果,可以看出在规避了异质性处理效应的问题后,TreatPost的系数为显著为正,表明本文结论稳健。

本文还尝试将第一、二批试点城市分开,均利用从未开展过社会信用体系建设试点的控制组使用单期双重差分模型。表5列(4)和列(5)分别为第一批和第二批试点城市的单期双重差分模型的回归结果,可以看出,在第一批社会信用试点建立后,TreatPost的系数不显著,而在第二批建立后则显著为正。本文认为第一批试点效应不显著的原因可能有两个:一是第一批试点城市的样本太少,与控制组样本数量相比悬殊过大;二是第一批试点城市没有可以借鉴的经验,靠“摸着石头过河”的方式进行探索,因而政策效应并不明显。但是,上述结果依然能表明社会信用体系建设对企业数字化转型有促进作用。

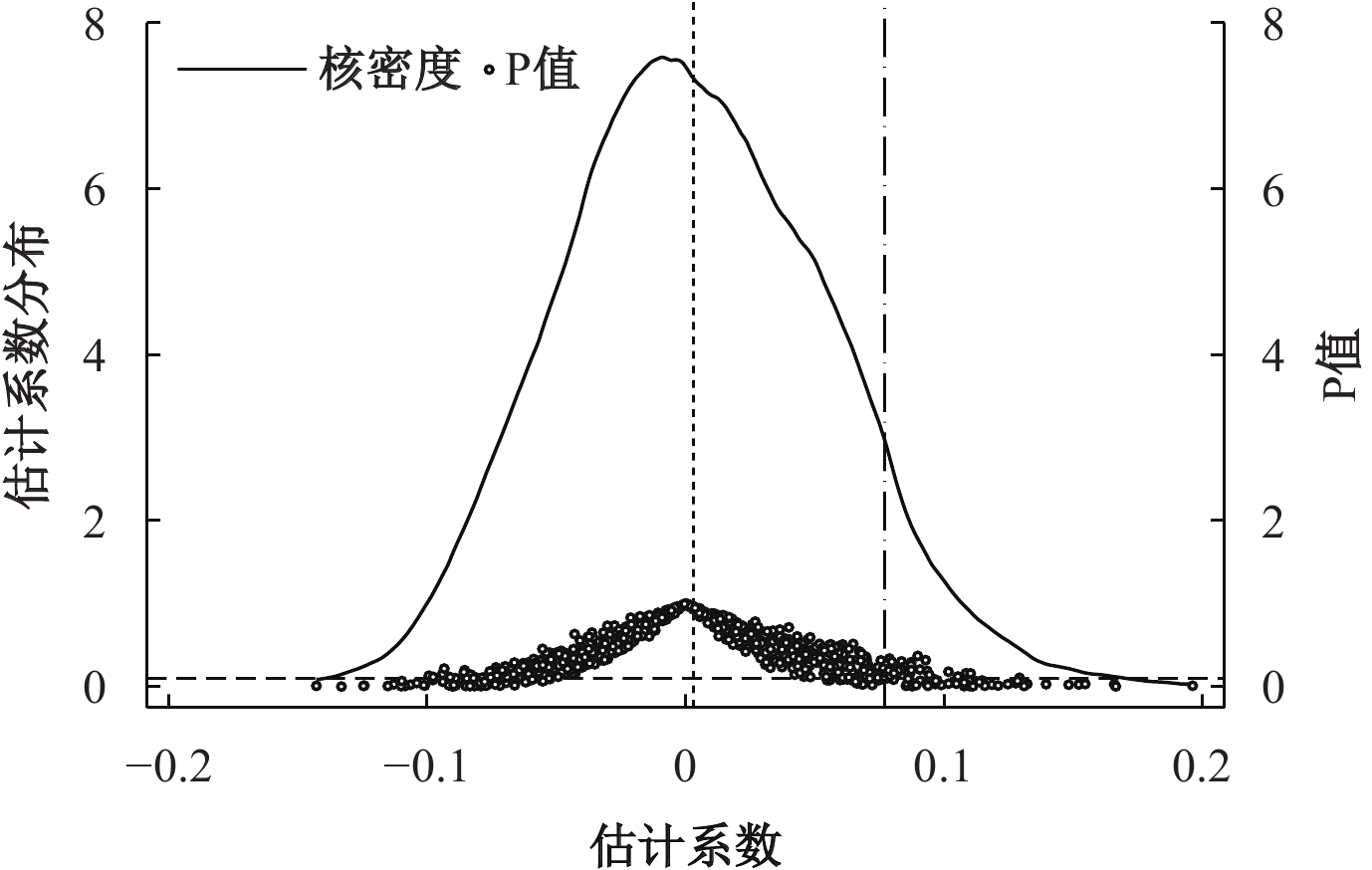

(二) 安慰剂检验考虑到可能存在其他不可观测因素会影响社会信用体系建设与企业数字化转型之间的关系,本文进行了安慰剂检验。具体而言,使社会信用体系建设试点对特定城市的冲击变得随机,并重复此过程1000次。图5绘制了随机1000次后的估计系数分布及对应的P值。可以看到,估计系数的均值(0.003,对应短虚线)相较于主回归检验的结果(0.077,对应点划线)非常接近于0,且绝大多数P值未能通过显著性检验,从而证明不可观测的因素不会影响本文的估计结果。此外,还将第一批和第二批信用试点建设的时间分别向前平推两年设置处理效应虚拟变量。表6列(1)显示,TreatPost的系数未能通过显著性检验,说明企业数字化转型的增加在一定程度上依赖于社会信用体系的建设,结论稳健。

|

| 图 5 安慰剂检验 |

社会信用体系建设选择的试点城市可能并不是完全随机的,会受地理区位、经济发展和产业构成等因素的影响,从而带来样本选择偏误的内生性问题,本文采用基于倾向得分匹配法下的双重差分法(PSM-DID)来缓解城市异质性所带来的内生性问题。具体地,本文选择人均GDP(PGDP)、GDP增长率(GDPGrowth)、第三产业占比(TerInd)、人口密度(PD)、城镇化比例(Urban)为协变量,采用1:1有放回的最近邻匹配方法对样本进行匹配,并得到基于PSM配对的样本。表6列(2)呈现了PSM-DID的结果,可以看到,TreatPost的系数在5%的显著性水平上为正,说明在消除试点城市与非试点城市之间固有的差异后,本文结论稳健。

| 变量 | 虚假时间的安慰剂检验 | PSM-DID |

| (1) DCG | (2) DCG | |

| TreatPost | 0.079(1.608) | 0.101**(2.255) |

| Controls | 是 | 是 |

| YearFE/FirmFE | 是 | 是 |

| N | 23777 | 7083 |

| Within R2 | 0.040 | 0.052 |

本文还进行了如下稳健性检验,结论均保持不变

根据前文的分析,社会信用体系建设能通过降低代理成本、促进员工参与并增强关联企业之间的信息分享意愿来推动企业数字化转型,本文将进行如下异质性分析来验证上述猜想。

(一) 代理成本本文认为,企业数字化转型具有的投入高、周期长以及收益不确定性等特征会导致管理层出现风险规避的短视行为以及对数字转型的“懈怠”现象,进而降低管理者投身企业数字化转型的意愿。而社会信用体系建设能够通过形成具有道德的社会规范,对管理层的机会主义行为进行约束,从而促进企业数字化转型。如果上述猜想成立,应当观察到在管理层机会主义较强(代理问题更严重)的样本中,社会信用体系建设对企业数字化转型的影响更显著。

借鉴权小锋等(2010),采用超额高管在职消费水平衡量股东与管理层之间的代理成本。并以超额在职消费水平的“年度—行业”中位数为标准,进行分样本回归分析,结果如表7列(1)和列(2)所示。TreatPost的回归系数在超额在职消费水平高的组别中显著为正,而在超额在职消费水平低的组别中不显著。这说明社会信用体系建设作为一项制度化安排,有制约企业管理者机会主义行为的作用,从而使得管理层更积极地进行数字化转型。此外,还借鉴杨国超等(2021),采用自由现金流比率衡量代理成本。自由现金流比率采用净利润与利息费用、非现金支出之和减去营运资本和资本性支出后除以总资产衡量,自由现金流比率越大,说明企业代理问题越严重。本文以自由现金流比率的中位数为依据,将全样本分为自由现金流比率较低组和自由现金流比率较高组,回归结果如表7列(3)和列(4)所示,可以看到,在自由现金流比率高的组别中,TreatPost的系数在5%的显著性水平为正,而在自由现金流比率低的组别中,TreatPost的系数不显著。这表明社会信用体系建设通过缓解管理者与股东之间代理冲突,更好地将管理者个人利益与股东利益捆绑在一起,从而提高对企业数字化转型的意愿。

| 变量 | 超额在职消费高 | 超额在职消费低 | 自由现金流比率高 | 自由现金流比率低 |

| (1) DCG | (2) DCG | (3) DCG | (4) DCG | |

| TreatPost | 0.103*(1.834) | 0.053(1.135) | 0.097**(2.178) | 0.073(1.640) |

| Controls | 是 | 是 | 是 | 是 |

| YearFE/FirmFE | 是 | 是 | 是 | 是 |

| N | 10763 | 10763 | 11888 | 11888 |

| Within R2 | 0.030 | 0.039 | 0.035 | 0.054 |

| 差异 | 0.050**(0.038) | 0.024(0.190) | ||

| 注:差异中括号内为使用费舍尔组合检验(bootstrap抽样500次)的P值,下同。 | ||||

管理者长远的战略眼光是企业数字化转型的重要因素,但员工在数字化转型过程中的配合与努力也必不可少。然而,数字化转型一方面给员工带来了额外的学习和时间成本,“懈怠”的员工参与数字化建设的积极性较低;另一方面,数字化转型要求员工之间打破信息孤岛,而出于各自部门利益的考量,员工之间共享信息的意愿不高。这两方面成为阻碍企业数字化转型的又一障碍。如果上述猜想成立,应当观察到在员工懈怠更严重,以及企业内部信息分享意愿较低的样本中,社会信用体系建设对企业数字化转型的影响更显著。

1.员工努力程度。借鉴孟庆斌等(2019),采用单位员工成长性衡量员工努力程度。单位员工成长性采用股东权益的市场价值减去股东权益的账面价值后除以员工人数衡量。单位员工成长性越高,说明单位员工创造的价值越大,其努力程度也越高。而当单位员工成长性较低时,说明单位员工创造的价值不大,其努力程度较低,在工作中更容易消极怠工。本文以单位员工成长性的中位数为依据,将全样本分为高员工成长性和低员工成长性两个组别,回归结果如表8列(1)和列(2)所示。可以看出,在单位员工成长性低的组别中,TreatPost的系数在10%的水平上显著为正,而在单位员工成长性高的组别中则不显著。这说明社会信用体系建设能起到道德约束的作用,减少企业员工在数字化转型中消极怠工的情况,从而推动企业数字化转型。

| 变量 | 单位员工成长性低 | 单位员工成长性高 | 企业合作文化低 | 企业合作文化高 | 部门集中度低 | 部门集中度高 |

| (1) DCG | (2) DCG | (3) DCG | (4) DCG | (5) DCG | (6) DCG | |

| TreatPost | 0.117**(2.342) | 0.055(1.514) | 0.080*(1.758) | 0.042(0.873) | 0.073*(1.716) | 0.035(0.749) |

| Controls | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| YearFE/FirmFE | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| N | 11609 | 11609 | 11033 | 11764 | 11489 | 11489 |

| Within R2 | 0.033 | 0.041 | 0.027 | 0.020 | 0.039 | 0.030 |

| 差异 | 0.062**(0.022) | 0.038*(0.086) | 0.038*(0.078) | |||

2.企业内部信息分享意愿。一方面,本文采用企业合作文化来衡量企业内部信息分享意愿。当企业合作文化氛围浓厚时,以此形成的企业价值观会对员工行为决策产生潜移默化的影响,在数字化转型过程中也倾向于通过合作达成目标,进而增强信息分享意愿。基于此,本文借鉴潘健平等(2019)对合作文化的衡量,采用与“合作”相关的词语在董事会报告出现的频数衡量企业合作文化的强弱

企业进行数字化转型不仅仅是企业内部转型升级的行为,还需要与产业链上下游企业进行信息互通合作交流,关联企业之间的信息分享意愿对企业实现产业链数字化也很重要。在实践中,产业链上的信息分享容易造成信息泄露,对关联企业产生不利影响。而社会信用体系建设能够提高关联企业之间的信任水平,加强彼此对数字化转型有关信息的有效共享,进而推动企业数字化变革。因此,可以预期,在关联企业信息分享意愿较低的样本中,社会信用体系建设对企业数字化转型的影响更显著。

本文以客户集中度和供应商集中度分别作为企业与客户和供应商(关联企业)之间信息分享意愿的代理变量。客户集中度越高,企业越可能投入大量的专有性资产以维持稳定的客户关系网络(潘红波和张哲,2020)。倪骁然(2020)也指出客户集中度越高,客户与企业之间越可能具备相互信任的关系。因此,客户集中度高有助于建立重复博弈产生的信任机制,此时信息分享的意愿较高;而较低的客户集中度表明客户比较分散,企业与客户之间的“交情”浅,客户进行信息分享的意愿也较低。客户集中度的衡量方式为前五大客户销售额占全年销售额的比重,并以“年度—行业”的中位数为依据进行分组回归,回归结果见表9列(1)和列(2)所示。可以看出,在客户集中度低的组别中,TreatPost的系数在1%的显著性水平上为正,而在客户集中度高的组别则不显著。这说明社会信用体系建设通过增加企业与下游客户之间的信任度,提高彼此间信息分享的意愿,从而促进企业数字化转型。

| 变量 | 客户集中度低 | 客户集中度高 | 供应商集中度低 | 供应商集中度高 | 供应链集中度低 | 供应链集中度高 |

| (1) DCG | (2) DCG | (3) DCG | (4) DCG | (5) DCG | (6) DCG | |

| TreatPost | 0.134***(3.259) | 0.027(0.544) | 0.116***(2.804) | 0.058(1.220) | 0.138***(3.604) | 0.067(1.359) |

| Controls | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| YearFE/FirmFE | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| N | 11117 | 11122 | 10563 | 10562 | 11249 | 11248 |

| Within R2 | 0.028 | 0.047 | 0.023 | 0.048 | 0.026 | 0.050 |

| 差异 | 0.1070***(0.002) | 0.0578**(0.044) | 0.0710**(0.016) | |||

同理,当供应商集中度较高时,表明交易双方都为此作出了相当程度的专有化投资,并基于理性决策愿意维持专有化的交易关系(王迪等,2016),此时供应商与企业互信程度越高,信息分享的意愿也就越高。反之,当供应商集中度越低时,对信息分享的意愿也就越低。供应商的衡量方式为前五大供应商采购额占全年采购额的比重,并以“年度—行业”的中位数为依据进行分组回归。从表9列(3)、(4)的回归结果可以看出,在供应商集中低的组别中,TreatPost的系数在1%的水平上为正,而在供应商集中度高的组别中不显著,说明社会信用体系建设通过增加企业与上游供应商之间的信任度,提高信息分享意愿,从而促进企业数字化转型。

本文还采用供应链集中度这个指标衡量企业同时对客户和供应商的依赖程度,其衡量方式为客户集中度与供应商集中度之和。并根据供应链集中度的“年度—行业”中位数为分组标准进行回归,回归结果如表9列(5)和列(6)所示。可以看出,在供应链集中度低的组别中,TreatPost的系数在1%的水平上显著为正,而在供应链集中度高的组别中不显著。这再次验证了本文的猜想,表明社会信用体系建设通过增进企业与供应链上下游企业之间的信任度,大大减少了企业之间信息互通存在的摩擦,从而提高供应链上信息分享的意愿,推动企业数字化转型。

七、研究结论与研究启示在数字经济时代,企业数字化转型是必然趋势和必然要求,然而由于企业数字化转型投入大、回报周期长,有较高的学习成本且存在“阵痛期”,这导致管理层积极性不高,员工不愿意配合,供应链上企业关键信息难以共享等问题。因此,企业在数字化转型过程中往往会望而却步或停滞不前。本文从宏观环境的角度出发,探究社会信用体系建设对企业数字化转型的影响。研究发现,社会信用体系建设显著促进企业数字化转型。由于企业数字化转型目前处于探索阶段,因此社会信用体系建设仅对前期的底层技术应用有促进作用。进一步研究发现,社会信用体系建设通过抑制管理者在数字化转型中的机会主义心理,增强员工参与数字化建设的积极性以及提高关联企业分享关键信息的意愿来促进数字化转型。

针对本文的研究结论,提出如下政策建议:一方面,政府部门要加强社会信用体系建设,在充分发挥示范城市模范作用的同时,要引导非试点地区社会信用体系的建设。特别地,鉴于社会信用体系建设对微观企业产生的重要作用,政府部门要继续重视商务领域的信用环境建设,继续强化对企业信用信息的搜集、整理与共享,进而建立经济交易主体的积极预期。另一方面,企业要积极应对数字化转型中的困难。由于数字化转型具有投入大、见效慢的特点,阶段性的失败是不可避免的,股东应该给予管理者更多的信任和激励,提高管理者在数字化转型中的风险承担能力,从而有效增加企业管理者对数字化转型的积极性。同时,企业要诚信经营,积极建立并维持诚实守信的社会形象,好的形象有利于与供应链上下游企业建立合作伙伴关系,减少与外部企业信息互通的摩擦,从而提高数字化转型的效率。

| [1] | 曹雨阳, 孔东民, 陶云清. 中国社会信用体系改革试点效果评估——基于企业社会责任的视角[J].财经研究,2022(2). |

| [2] | 陈德球, 胡晴. 数字经济时代下的公司治理研究: 范式创新与实践前沿[J].管理世界,2022(6). |

| [3] | 陈剑, 黄朔, 刘运辉. 从赋能到使能——数字化环境下的企业运营管理[J].管理世界,2020(2). |

| [4] | 刘淑春, 闫津臣, 张思雪, 等. 企业管理数字化变革能提升投入产出效率吗?[J].管理世界,2021(5). |

| [5] | 孟庆斌, 李昕宇, 张鹏. 员工持股计划能够促进企业创新吗?——基于企业员工视角的经验证据[J].管理世界,2019(11). |

| [6] | 倪骁然. 卖空压力、风险防范与产品市场表现: 企业利益相关者的视角[J].经济研究,2020(5). |

| [7] | 潘红波, 张哲. 高管-客户关系与企业客户稳定度[J].管理学报,2020(2). |

| [8] | 潘健平, 潘越, 马奕涵. 以“合”为贵?合作文化与企业创新[J].金融研究,2019(1). |

| [9] | 戚聿东, 肖旭. 数字经济时代的企业管理变革[J].管理世界,2020(6). |

| [10] | 邱保印, 程博. 社会信任与企业多层股权结构[J].会计研究,2021(3). |

| [11] | 权小锋, 吴世农, 文芳. 管理层权力、私有收益与薪酬操纵[J].经济研究,2010(11). |

| [12] | 沈岿. 社会信用体系建设的法治之道[J].中国法学,2019(5). |

| [13] | 王迪, 刘祖基, 赵泽朋. 供应链关系与银行借款——基于供应商/客户集中度的分析[J].会计研究,2016(10). |

| [14] | 吴非, 胡慧芷, 林慧妍, 等. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J].管理世界,2021(7). |

| [15] | 夏常源, 毛谢恩, 余海宗. 社保缴费与企业管理数字化[J].会计研究,2022(1). |

| [16] | 肖静华, 吴小龙, 谢康, 等. 信息技术驱动中国制造转型升级——美的智能制造跨越式战略变革纵向案例研究[J].管理世界,2021(3). |

| [17] | 杨德明, 毕建琴. “互联网+”、企业家对外投资与公司估值[J].中国工业经济,2019(6). |

| [18] | 杨国超, 邝玉珍, 梁上坤. 基础设施建设与企业成本管理决策: 基于高铁通车的证据[J].世界经济,2021(9). |

| [19] | 余泳泽, 郭梦华, 胡山. 社会失信环境与民营企业成长——来自城市失信人的经验证据[J].中国工业经济,2020(9). |

| [20] | 袁淳, 肖土盛, 耿春晓, 等. 数字化转型与企业分工: 专业化还是纵向一体化[J].中国工业经济,2021(9). |

| [21] | 张克中, 欧阳洁, 李文健. 缘何“减税难降负”: 信息技术、征税能力与企业逃税[J].经济研究,2020(3). |

| [22] | 左静静, 邱保印, 蒋挺. 社会信用体系建设能否抑制企业环保失信?[J].外国经济与管理,2023(3). |

| [23] | Baker A C, Larcker D F, Wang C C Y. How much should we trust staggered difference-in-differences estimates?[J].Journal of Financial Economics,2022,144(2):370–395. |

| [24] | De Chaisemartin C, D'Haultfoeuille X. Two-way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects[J].American Economic Review,2020,110(9):2964–2996. |

| [25] | Dong W, Ke Y, Li S, et al. Does social trust restrain excess perk consumption? Evidence from China[J].International Review of Economics & Finance,2021,76:1078–1092. |

| [26] | Gambetta D. Trust: Making and breaking cooperative relations[M]. New York: Basil Blackwell, 1988. |

| [27] | Garrett J, Hoitash R, Prawitt D F. Trust and financial reporting quality[J].Journal of Accounting Research,2014,52(5):1087–1125. |

| [28] | Goodman-Bacon A. Difference-in-differences with variation in treatment timing[J].Journal of Econometrics,2021,225(2):254–277. |

| [29] | Guiso L, Sapienza P, Zingales L. Trusting the stock market[J].The Journal of Finance,2008,63(6):2557–2600. |

| [30] | Liu B H, Huang W, Chan K C, et al. Social trust and internal control extensiveness: Evidence from China[J].Journal of Accounting and Public Policy,2022,41(3):106940. |

| [31] | Lu Y, Tao Z G, Zhu L M. Identifying FDI spillovers[J].Journal of International Economics,2017,107:75–90. |

| [32] | Mikalef P, Pateli A. Information technology-enabled dynamic capabilities and their indirect effect on competitive performance: Findings from PLS-SEM and fsQCA[J].Journal of Business Research,2017,70:1–16. |

| [33] | Porfírio J A, Carrilho T, Felício J A, et al. Leadership characteristics and digital transformation[J].Journal of Business Research,2021,124:610–619. |

| [34] | Smith P, Beretta M. The Gordian knot of practicing digital transformation: Coping with emergent paradoxes in ambidextrous organizing structures[J].Journal of Product Innovation Management,2021,38(1):166–191. |

| [35] | Xie F, Zhang B H, Zhang W R. Trust, incomplete contracting, and corporate innovation[J].Management Science,2022,68(5):3419–3443. |

2.Business School, Henan University, Henan Kaifeng 475004, China