一、引 言

随着人工智能、大数据、物联网、5G、区块链等现代信息通信技术的发展,数字经济的规模不断扩张,占国民经济比例越来越高,逐渐成为拉动经济增长的新引擎。数字经济包括以电子信息制造业、信息通信业及软件服务业为主的“数字产业化”和传统产业与数字经济融合的“产业数字化”两大部分。近年来,技术突破创新和国家政策支持推动了信息通讯技术行业的发展壮大,数字产业化增加值逐年提高。而受新冠肺炎疫情影响,互联网医疗、在线教育、远程办公、直播购物和游戏娱乐等数字行业快速崛起,数字技术赋能实体经济,进一步加速数字经济的蓬勃发展。截至2021年,我国数字经济规模达到45.5万亿元,同比名义增长16.2%,高于同期GDP增速3.4个百分点,占GDP比重达到39.8%,数字经济已成为国民经济持续发展的稳定器和加速器(中国信息通信研究院,2022)。党的二十大报告和“十四五”规划提出,要加快发展数字经济,推进数字产业化和产业数字化,促进数字经济和实体经济深度融合。通过增加数据要素投入、改变要素投入结构和产业结构、提高创新创业水平和全要素生产率,数字经济引领国民经济高质量发展(荆文君和孙宝文,2019;李晓华,2019;赵涛等,2020;陈小辉等,2020)。

然而数字产业具有风险高、投资大、周期长的特点,加上技术创新存在市场失灵(Nelson,1959;Arrow,1962),因此对数字产业进行及时、必要的财政政策支持,可以在一定程度上弥补市场机制的不足。科学合理的财政政策是数字经济快速发展的催化剂,税收优惠政策有利于降低企业成本、鼓励技术研发创新,投资引导政策有助于企业扩大生产规模、提高利润。为应对新时代新格局新挑战,把握新方向新机遇新优势,全国各省市相继制定城市数字化转型战略,加快数字产业布局,增加研发投入力度,完善鼓励创新和吸引人才政策,抢占数字经济发展新高地。然而,现有的税收和投资政策主要集中在电子信息、生物与新医药等高新技术企业和新兴产业上,未能针对数字产业化和产业数字化的特点实行差异化引导支持,这将会导致数字产业结构失衡,企业创新动力不足,数字经济的发展和进步受到限制。研究数字经济产业的税收和投资政策效果可以为财政政策助力数字经济发展提供科学依据,合理分配财政资源,对优化数字经济产业结构、促进数字经济均衡发展具有重要意义。

目前学术界对数字经济产业的划分尚未统一,对数字经济规模的测算方法也多种多样,以数字经济规模测算为基础,量化财政政策冲击的实证文献较少。且关于财政政策与数字经济的研究主要集中在政府补贴和税收优惠等政策对高新技术产业和企业研发支出的影响上,以数字经济产业部门为研究对象,分析财政政策对其他部门产出的影响乃至对整体宏观经济影响的研究更为稀缺。上海的数字经济发展水平和数字化转型程度在全国均处于领先水平,因此本文以上海为例,首先对数字经济产业进行分类和测算,基于投入产出表编制了数字经济社会核算矩阵(Social Accounting Matrix,SAM);其次,建立符合上海进出口特征的区域可计算一般均衡(Computable General Equilibrium,CGE)模型;最后,从数字产业化和产业数字化角度出发,模拟并分析数字产业化部门税收降低5%、数字产业化部门投资增加5%和产业数字化部门税收降低5%情景下宏观经济各部门产出受到的影响。本文的边际贡献在于:(1)利用全口径投入产出表和数字经济转换系数矩阵,将数字经济产业部门与传统产业部门分离,划分出非数字经济、数字产业化和产业数字化部门,丰富数字经济产业划分和规模测算的研究。(2)基于数字经济社会核算矩阵构建符合上海贸易特征的区域可计算一般均衡模型,量化财政政策对非数字经济和数字经济部门产出的影响。(3)对比分析数字产业化和产业数字化部门的税收和投资政策冲击效果,发现税收政策和投资政策对各部门产业溢出效应的差异性。

二、文献综述

(一) 数字经济产业划分

美国学者Don Tapscott(1996)在《数字经济:网络智能时代的希望与危险》一书中描述了由互联网引发的新经济及其十二个特征,拉开了数字经济研究的序幕。此后,不同国家和机构对数字经济的定义和产业划分进行了探索。日本通产省将数字经济定义为广义的电子商务,韩国则将其定义为以信息通讯技术产业(Information and Communication Technology,ICT)为基础的所有经济活动(田丽,2017)。美国商务经济分析局(Bureau of Economic Analysis,BEA)自1998年起,连续发布年度数字经济报告,对信息技术、基础设施、互联网等方面进行调查统计和分析。由于技术的更迭日新月异,与经济的碰撞融合不断催生出新的商业模式和经济形态,数字经济的范围和产业划分也在不断发生变化。经济合作与发展组织(Organization of Economic Corporation and Development,OECD)将数字经济划分为:数字驱动行业、数字中介平台、电子商务、其他数字业务行业/数字内容、依赖中介平台的行业和其他数字行业(Ahmad和Ribarsky,2018)。BEA(Barefoot等,2018)参考OECD的研究,基于供给-使用框架构建了数字经济卫星账户,将数字化的商品和服务分为三类:数字化赋能基础设施、电子商务和数字媒体。OECD和BEA基于数字交易特征来识别数字经济活动,并未将数字技术与传统经济融合的部分纳入核算框架,属于狭义上的划分。中国信息通讯研究院(以下简称“信通院”)在《中国数字经济发展白皮书(2017年)》中提出数字经济的构成包括数字产业化和产业数字化两大部分。其中,数字产业化是数字经济的基础,即ICT产业;产业数字化是指传统经济应用数字技术后带来的产出和效率的飞跃,即数字经济融合部分。国家统计局发布的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》对国民经济行业分类中符合数字经济产业特征的和以提供数字产品(货物或服务)为目的的相关行业类别活动进行再分类,将数字经济产业范围确定为:数字产品制造业、数字产业服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业和数字化效率提升业。前四类是数字经济核心产业,对应数字产业化,最后一类对应产业数字化。信通院和国家统计局对数字经济的划分属于广义上的划分,本文借鉴其分类标准,对上海市投入产出表中42个商品活动部门进行拆分。数字产业的科学划分为数字经济的增加值和规模测算奠定了基础,有助于准确评估数字经济对宏观经济的贡献和作用。

(二) 数字经济增加值测算

2013年,英国国家经济社会研究所(Nathan等,2013)发布的报告表明,英国的数字经济规模远远超过传统估计值。数字技术渗透蔓延至各个传统产业,提高了生产效率,带来了更多的增加值,但这一部分的增加值无法用常规的核算方法进行测算(蔡跃洲,2018)。信通院对产业数字化部分采用增长核算账户框架(KLEMS),基于ICT资本存量、非ICT资本存量、劳动及中间投入来估算数字技术融合于其他产业导致的产出增加和效率提升部分(中国信息通信研究院,2017)。许宪春和张美慧(2020)借鉴BEA的核算方法,假定数字经济产业的中间投入占数字经济总产出的比例与相应产业中间投入占总产出的比例相同,引入数字经济调整系数和行业增加值率,对中国2007—2017年数字经济增加值和总产出进行系统测算。此后,许多学者参考其提出的“先增量后总量、先贡献度后规模”的核算框架,对中国数字经济要素投入(彭刚和赵乐新,2020)、省际数字经济规模(韩兆安等,2021;平卫英和肖秀华,2022)和产业数字化程度(刘波和洪兴建,2022)等问题进行研究。但该方法测算的范围仅包含完全或主要特征为数字化的产品,未涵盖产业数字化部分。蔡跃洲和牛新星(2021)在Jorgenson-Griliches增长核算框架下,对产出增长来源分解,估算“ICT替代效应”和“ICT协同效应”的增加值,加上细分的ICT制造业和ICT服务业的增加值,最终得到数字经济增加值的总体规模。另外,也有一些研究使用投入产出方法对数字经济进行全面测度。陈亮和孔晴(2021)通过构建数字经济转换矩阵,根据全口径投入产出表编制包含非数字经济活动部门和数字经济活动部门(数字技术生产资料部门、数字技术服务业部门和数字经济融合部门)的数字经济投入产出表,为研究数字经济产业结构变动、制定数字经济产业发展政策提供了科学依据。

(三) 财政政策对数字经济的影响

数字技术具有公共性和外部性等特征,使得技术创新者无法独享收益,而财政激励在一定程度上能够弥补市场失灵、促进技术创新。Hall和Van Reenen(2000)使用计量经济学方法评估OECD国家的R&D(Research and Development)税收优惠如何影响企业行为,得出一美元税收抵免会刺激一美元额外研发的结论。Guellec等(2003)考察了17个OECD成员国的政府支出情况,发现政府直接资助和税收激励对企业研发具有积极影响。这些研究揭示了财政政策对企业研发创新的激励作用,但也有一些研究持不同观点。Wallsten(2000)对美国SBIR(Small Business Innovation Research)项目的公司样本进行回归,认为政府资助对小企业的研发支出具有挤出效应。González和Pazó(2008)的研究结果表明,西班牙制造企业规模和所在行业的技术水平可能会影响公共支出对研发投资的影响。由此可见,不同国家不同类型不同规模的企业对政策的反应具有差异性。另外,一些研究关注财政激励与高新技术等数字产业的发展。张文春(2006)分析了税收政策在促进高新技术产业发展中的作用及影响机制。张同斌和高铁梅(2012)基于高新技术产业的CGE模型,比较财政激励政策和税收优惠政策对高新技术产业的产出和产业结构变动的影响。现有文献在评估财政政策对数字产业化发展方面取得了一定进展,但从数字经济视角出发,讨论数字经济部门财政政策影响的研究较少。近期研究注意到减税降费政策在促进数字经济发展、鼓励技术创新以及提高经济质量等方面发挥了积极作用(Li和Yang,2021;沈思和刘文龙,2021;王乔和黄瑶妮,2019),但税收优惠和投资增加等财政激励对数字产业化和产业数字化的影响效果和机制是否存在差异有待进一步研究和探讨。

三、上海数字经济CGE模型构建与参数估计

(一) SAM构建

数字经济产业的划分是编制数字经济社会核算矩阵的基础,但目前学术界对数字经济产业的划分尚未统一。本文参考中国信通院和国家统计局对数字经济的定义与分类,将上海市2017年投入产出表中的42产业部门划分为非数字经济产业和数字经济产业两大类。其中,数字经济产业分为数字产业化和产业数字化两部分。数字产业化,是数字经济的基础和核心产业,主要指ICT产业。产业数字化,是数字经济与传统部门的融合部分。为了方便研究,进一步将这两部分划分为农业、工业、服务业(不含金融业)和金融业。非数字经济产业同样按四部门细分,但要去除数字经济与传统部门的融合部分。42部门的具体划分如表1所示。

| 产业类别 |

42部门代码及名称 |

| 非数字经济产业 |

农业 |

01农林牧渔产品和服务- |

| 工业 |

02煤炭采选产品、03石油和天然气开采产品、04金属矿采选产品、05非金属矿和其他矿采选产品、06食品和烟草-、07纺织品、08纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品-、09木材加工品和家具-、10造纸印刷和文教体育用品、11石油、炼焦产品和核燃料加工品、12化学产品-、13非金属矿物制品、14金属冶炼和压延加工品-、15金属制品-、16通用设备-、17专用设备-、18交通运输设备-、19电气机械和器材-、21仪器仪表、22其他制造产品和废品废料、24电力、热力的生产和供应、25燃气生产和供应、26水的生产和供应、27建筑

|

| 服务业 |

23金属制品、机械和设备修理服务、28批发和零售、29交通运输、仓储和邮政-、30住宿和餐饮、33房地产、34租赁和商务服务-、35研究和试验发展、36综合技术服务-、37水利、环境和公共设施管理、38居民服务、修理和其他服务-、39教育-、40卫生和社会工作、41文化、体育和娱乐-、42公共管理、社会保障和社会组织- |

| 金融业 |

32金融- |

| 数字经济产业 |

数字产业化 |

工业 |

20通信设备、计算机和其他电子设备 |

| 服务业 |

31信息传输、软件和信息技术服务 |

| 产业数字化 |

农业 |

01农林牧渔产品和服务* |

| 工业 |

06食品和烟草*、08纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品*、09木材加工品和家具*、12化学 产品*、14金属冶炼和压延加工品*、15金属制品*、16通用设备*、17专用设备*、18交通运输设备*、19电气机械和器材* |

|

|

服务业 |

29交通运输、仓储和邮政*、34租赁和商务服务*、36综合技术服务*、38居民服务、修理和其他服务*、39教育*、41文化、体育和娱乐*、42公共管理、社会保障和社会组织* |

|

|

金融业 |

32金融* |

经过上述划分,可以得到非数字经济产业(农业)、非数字经济产业(工业)、非数字经济产业(服务业)、非数字经济产业(金融业)、数字产业化(工业)、数字产业化(服务业)、产业数字化(农业)、产业数字化(工业)、产业数字化(服务业)、产业数字化(金融业)共10个部门。借鉴曾昭磐(2001)编制信息投入产出表的方法,我们构建了数字经济转换系数矩阵

$ {P}{=}{{[}{{p}}_{{ij}}{]}}_{{10×42}} $

。其中,

$ {{p}}_{{ij}} $

是第j部门数字经济增加值占第i部门增加值的比重,表明数字经济的贡献程度,也称转换系数,满足以下条件:(1)1.

${0}\leqslant{{p}}_{{ij}}{\leqslant1,}{i}{=1,2,\cdots,10;}{j}{=1,2,\cdots,42}$

;(2)

$\sum _{{i}{=1}}^{{10}}{{p}}_{{ij}}{=1,}{j}{=1,2,\cdots,42}$

。

上式中,i属于划分的10部门,j属于投入产出表中的42部门。从列的角度看,j=20和j=31分别对应数字产业化(工业)和数字产业化(服务业)部门,其产出全部属于数字经济,故

$ {{p}}_{{5, 20}}{=}{{p}}_{{6, 31}}{=1} $

。由于该部门是纯数字经济产业,与其他部门没有融合,根据条件2可得同列其他行元素为0。对于其他列部门,若与数字经济无融合(j=2, …, 5, 7, 10, 11, 13, 21, …, 2 8, 30, 33, 35, 37, 40),则

$ {{p}}_{{ij}}{=0} $

,同列对应部门的转换系数为1,表明该部门是纯粹的非数字经济部门。若与数字经济有融合,即产业数字化部门(j=1, 6, 8, 9, 12, 14, …, 19, 29, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 42),其数字经济产出须与传统产业剥离,同列所属数字经济部门的转换系数为

$ {{p}}_{{ij}} $

,同列所属非数字经济部门的转换系数为

$ {1-}{{p}}_{{ij}} $

。根据《中国数字经济发展与就业白皮书(2018年)》中公布的中国2017年服务业、工业和农业各行业数字经济占比和《中国2017年投入产出表》中各部门的增加值可计算出与传统产业融合的数字经济的增加值。国家层面的投入产出表是149部门,上海市的投入产出表只公布了42部门,通过对照《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》中行业大类,可以将149部门合并为42部门,得到42部门的增加值和数字经济增加值,进而得到如表2所示的42部门数字经济融合比例。

表 2 42部门数字经济融合比例

| 42部门名称 |

各部门数字经济融合比例 |

行业名称 |

各行业数字经济占比 |

| 农林牧渔产品和服务 |

6.39% |

林产品 |

11.30% |

| 渔产品 |

8.80% |

| 农产品 |

6.80% |

| 畜牧产品 |

4.10% |

| 食品和烟草 |

1.64% |

烟草制品 |

7.90% |

| 方便食品 |

5.00% |

| 纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品 |

1.25% |

皮革、毛皮、羽毛及其制品 |

5.80% |

| 木材加工品和家具 |

4.47% |

木材加工和木、竹、藤、棕、草制品 |

7.60% |

| 化学产品 |

1.77% |

塑料制品 |

6.70% |

| 合成材料 |

6.40% |

| 金属冶炼及压延加工业品 |

8.24% |

钢 |

8.90% |

| 钢压延产品 |

| 铁及铁合金产品 |

8.60% |

| 有色金属及其合金 |

7.60% |

| 有色金属压延加工品 |

6.10% |

| 金属制品 |

8.60% |

金属制品 |

8.60% |

| 通用设备 |

4.58% |

金属加工机械 |

21.30% |

| 物料搬运设备 |

13.40% |

| 专用设备 |

1.58% |

化工、木材、非金属加工专用设备 |

10.60% |

| 交通运输设备 |

6.93% |

船舶及相关装置 |

19.30% |

| 铁路运输和城市轨道交通设备 |

15.70% |

| 汽车整车 |

10.70% |

| 电气机械及器材 |

8.94% |

输配电及控制设备 |

24.20% |

| 电池 |

16.30% |

| 交通运输、仓储和邮政 |

7.63% |

邮政 |

37.70% |

| 水上旅客运输 |

31.20% |

| 水上货物运输和运输辅助活动 |

| 铁路旅客运输 |

30.60% |

| 铁路货物运输和运输辅助活动 |

| 金融 |

43.62% |

保险 |

49.30% |

| 货币金融和其他金融服务 |

42.90% |

| 资本市场服务 |

| 租赁和商务服务 |

3.36% |

租赁 |

33.20% |

| 综合技术服务 |

39.80% |

专业技术服务 |

42.40% |

| 科技推广和应用服务 |

28.10% |

| 居民服务和其他服务 |

15.68% |

其他服务 |

35.70% |

| 教育 |

35.30% |

教育 |

35.30% |

| 文化、体育和娱乐 |

17.60% |

广播、电视、电影和影视录音制作 |

48.50% |

| 文化艺术 |

30.20% |

| 公共管理和社会组织 |

40.34% |

公共管理和社会组织 |

40.50% |

| 社会保障 |

34.40% |

基于上文得到的10×42数字经济转换系数矩阵P,可以将上海市2017年10×42投入产出表通过以下矩阵运算转换为10×10数字经济投入产出表:

|

$ \left(\begin{array}{cc}{P}& {0}\\ {0}& {I}\end{array}\right)\left(\begin{array}{cc}{X}& {Y}\\ {C}& {0}\end{array}\right){\left(\begin{array}{cc}{P}& {0}\\ {0}& {I}\end{array}\right)}^{{T}}=\left(\begin{array}{cc}\widehat{{X}}& \widehat{{Y}}\\ \widehat{{C}}& {0}\end{array}\right) $

|

其中,X为42×42投入产出表第Ⅰ象限的中间使用矩阵,

$ \widehat{{X}} $

为10×10数字经济投入产出表第Ⅰ象限的中间使用矩阵;Y为42×42投入产出表第Ⅱ象限的最终使用矩阵,

$ \widehat{{Y}} $

为10×10数字经济投入产出表Ⅱ象限的最终使用矩阵;C为42×42投入产出表第Ⅲ象限的最初投入矩阵,

$ \widehat{{C}} $

为10×10数字经济投入产出表第Ⅲ象限的最初投入矩阵。结合2018年上海统计年鉴、2018年上海年鉴、2018年上海经济年鉴、2018年中国经济年鉴、2018年资金流量表(实物交易)等资料的数据,最终编制出上海市2017年数字经济社会核算矩阵

2

。

(二) CGE模型构建

本文以张欣(2017)构建的开放经济体CGE模型为基础,参考何志强(2018)和刘兰娟等(2022)提出的CGE-SAM-EGRAS参数估计方法,构建上海数字经济CGE模型并进行参数估计。该模型包含以下模块:

1.生产模块。生产模块由两层嵌套的生产函数构成,假设市场完全竞争,规模报酬不变,第一层采用恒替代弹性(Constant Elasticity of Substitution,CES)生产函数,以中间投入(

$ {{QINTA}}_{{a}} $

)和要素增值(

$ {{QVA}}_{{a}} $

)作为投入,总产量(

$ {{QA}}_{{a}} $

)为产出。在上海市政府对活动部门a征收生产税

$ {{tbus}}_{{a}} $

的前提下,最优的投入分配关系为:

|

$ {{QA}}_{{a}}={{\alpha}_{{a}}^{{QA}}\left[{\delta }_{{a}}^{{QA}}{{QVA}}_{{a}}^{{\rho }_{{a}}^{{QA}}}+\left({1-}{\delta }_{{a}}^{{QA}}\right){{QINTA}}_{{a}}^{{\rho }_{{a}}^{{QA}}}\right]}^{1/{\rho}_a^{QA}} $

|

(1) |

|

$ \frac{{{PVA}}_{{a}}}{{{PINTA}}_{{a}}}{=\frac{{\delta }_{{a}}^{{QA}}}{{1-}{\delta }_{{a}}^{{QA}}}\left(\frac{{{QINTA}}_{{a}}}{{{QVA}}_{{a}}}\right)}^{{1-}{\rho }_{{a}}^{{QA}}} $

|

(2) |

|

$ {{PA}}_{{a}}{\cdot{QA}}_{{a}}=\left({1+}{{tbus}}_{{a}}\right)\cdot\left({{PVA}}_{{a}}\cdot{{QVA}}_{{a}}+{{PINTA}}_{{a}}\cdot{{QINTA}}_{{a}}\right) $

|

(3) |

$ {{PA}}_{{a}}{、}{{PVA}}_{{a}}{、}{{PINTA}}_{{a}} $

分别为生产活动、增加值和中间投入的价格,

$ {\alpha}_{{a}}^{{QA}}{、}{\delta }_{{a}}^{{QA}}{、}{\rho }_{{a}}^{{QA}} $

分别为规模参数、份额参数和弹性参数。

第二层包括两类生产函数:一类是以劳动(

$ {{QLD}}_{{a}} $

)和资本(

$ {{QKD}}_{{a}} $

)作为投入,要素增值(

$ {{QVA}}_{{a}} $

)作为产出的CES函数,其最优化投入分配为:

|

$ {{QVA}}_{{a}}={{\alpha}_{{a}}^{{VA}}\left[{\delta }_{{a}}^{{VA}}{{QLD}}_{{a}}^{{\rho }_{{a}}^{{VA}}}+\left({1-}{\delta }_{{a}}^{{VA}}\right){{QKD}}_{{a}}^{{\rho }_{{a}}^{{VA}}}\right]}^{1/{\rho}_a^{QA}} $

|

(4) |

|

$ \frac{{WL}}{{WK}}{=\frac{{\delta }_{{a}}^{{VA}}}{{1}-{\delta }_{{a}}^{{VA}}}\left(\frac{{{QKD}}_{{a}}}{{{QLD}}_{{a}}}\right)}^{{1}-{\rho }_{{a}}^{{VA}}} $

|

(5) |

|

$ {{PVA}}_{{a}}\cdot{{QVA}}_{{a}}={WL}\cdot{{QLD}}_{{a}}+{WK}\cdot{{QKD}}_{{a}} $

|

(6) |

其中,WL、WK分别是劳动和资本的价格,

$ {\alpha}_{{a}}^{{VA}}{、}{\delta }_{{a}}^{{VA}}{、}{\rho }_{{a}}^{{VA}} $

分别为规模参数、份额参数和弹性参数。另一类是以列昂惕夫函数表示的中间投入生产函数:

|

$ {{QINT}}_{{c,a}}={{ica}}_{{c,a}}\cdot{{QINTA}}_{{a}} $

|

(7) |

|

$ {{PINTA}}_{{a}}=\sum _{{c}}{{ica}}_{{c,a}}\cdot{{PQ}}_{{c}} $

|

(8) |

$ {{ica}}_{{c,a}} $

为投入产出系数(直接消耗系数),表示生产每一单位活动部门a的总中间投入量所需要的商品部门c的投入数量。

$ {{PQ}}_{{c}} $

为市内销售商品的价格。市内生产活动

$ {{QA}}_{{a}} $

产出到商品

$ {{QX}}_{{c}} $

的关系为:

|

$ {{QA}}_{{a}}=\sum _{{c}}{{sax}}_{{a,c}}\cdot{{QX}}_{{c}} $

|

(9) |

|

$ {{PX}}_{{c}}=\sum _{{c}}{{sax}}_{{a,c}}\cdot{{PA}}_{{a}} $

|

(10) |

$ {{sax}}_{{a,c}} $

为活动a到商品c的比例,

$ {{PX}}_{{c}} $

为市内生产商品c的价格。

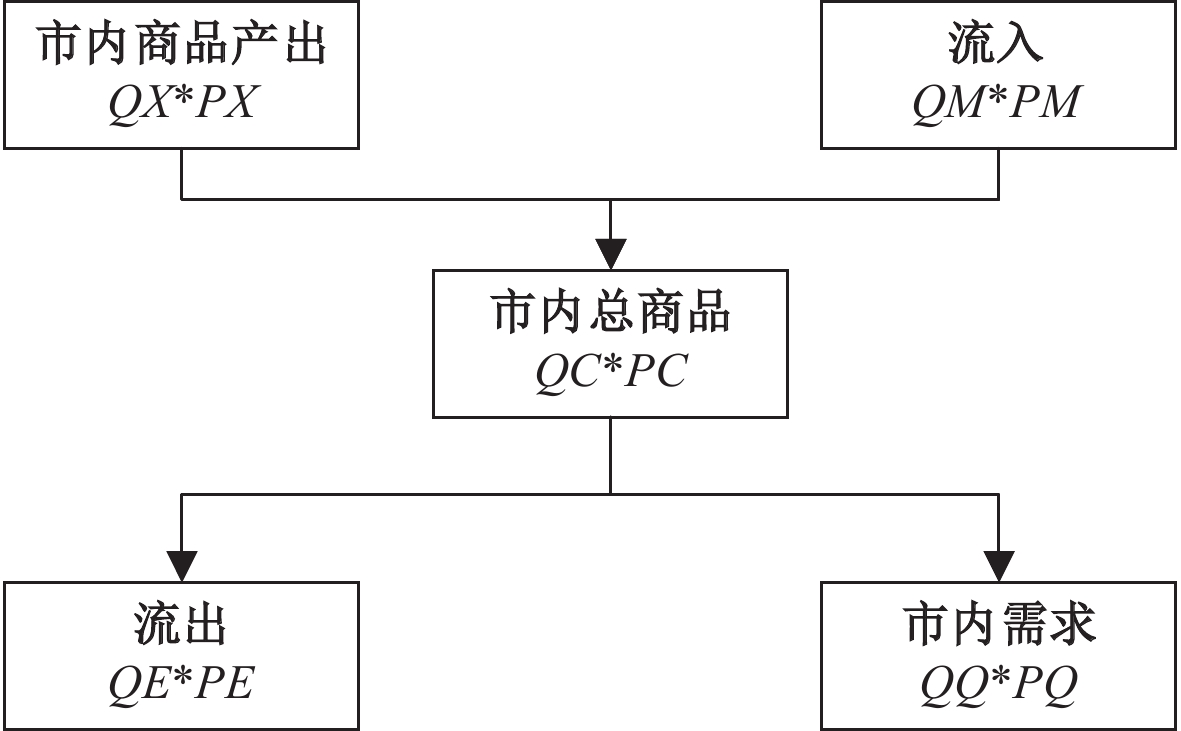

2.贸易模块。一般情况下,在开放经济模型结构中,国内生产活动产出的商品一部分出口国外,一部分在国内销售,国内市场消费的商品一部分来自国内生产,一部分来自国外进口。但上海市作为一个贸易中心,部分商品和服务属于转口贸易,市内生产的产量小于流出(出口和市外调出)的总量。以2017年为例,金属矿采选产品、非金属矿和其他矿采选产品、食品和烟草等18个部门的总产出量小于总流出量。因此,我们将贸易模块修改为如图1所示结构:

流出的商品(

$ {{QE}}_{{c}} $

)和市内需求的商品(

$ {{QQ}}_{{c}} $

)来自市内总商品(

$ {{QC}}_{{c}} $

),市内总商品由市内产出商品(

$ {{QX}}_{{c}} $

)和流入的商品(

$ {{QM}}_{{c}} $

)组成。其最优化关系分别用常转换弹性(Constant Elasticity Transformation,CET)函数和阿明顿(Armington)条件刻画:

|

$ {{QC}}_{{c}}={{\alpha}_{{c}}^{{CET}}\left[{\delta }_{{c}}^{{CET}}{{QQ}}_{{c}}^{{\rho }_{{c}}^{{CET}}}+\left({1-}{\delta }_{{c}}^{{CET}}\right){{QE}}_{{c}}^{{\rho }_{{c}}^{{CET}}}\right]}^{1/{\rho}_c^{CET}} $

|

(11) |

|

$ \frac{{{PQ}}_{{c}}}{{{PE}}_{{c}}}{=\frac{{\delta }_{{c}}^{{CET}}}{{1-}{\delta }_{{c}}^{{CET}}}\left(\frac{{{QE}}_{{c}}}{{{QQ}}_{{c}}}\right)}^{{1-}{\rho }_{{c}}^{{CET}}} $

|

(12) |

|

$ {{PC}}_{{c}}{\cdot{QC}}_{{c}}={{PQ}}_{{c}}\cdot{{QQ}}_{{c}}+{{PE}}_{{c}}\cdot{{QE}}_{{c}} $

|

(13) |

|

$ {{QC}}_{{c}}={{\alpha}_{{c}}^{{QQ}}\left[{\delta }_{{c}}^{{QQ}}{{QX}}_{{c}}^{{\rho }_{{c}}^{{QQ}}}+\left({1-}{\delta }_{{c}}^{{QQ}}\right){{QM}}_{{c}}^{{\rho }_{{c}}^{{QQ}}}\right]}^{1/{\rho}_c^{QQ}} $

|

(14) |

|

$ \frac{{{PX}}_{{c}}}{{{PM}}_{{c}}}{=\frac{{\delta }_{{c}}^{{QQ}}}{{1-}{\delta }_{{c}}^{{QQ}}}\left(\frac{{{QM}}_{{c}}}{{{QX}}_{{c}}}\right)}^{{1-}{\rho }_{{c}}^{{QQ}}} $

|

(15) |

|

$ {{PC}}_{{c}}{\cdot{QC}}_{{c}}={{PX}}_{{c}}\cdot{{QX}}_{{c}}+{{PM}}_{{c}}\cdot{{QM}}_{{c}} $

|

(16) |

$ {{PC}}_{{c}}{、}{{PQ}}_{{c}}{、}{{PE}}_{{c}}{、}{{PM}}_{{c}} $

分别是市内总商品、市内需求商品、流出商品和流入商品的价格。

$ {\alpha}_{{c}}^{{CET}}{、}{\delta }_{{c}}^{{CET}}{、}{\rho }_{{c}}^{{CET}} $

和

$ {\alpha}_{{c}}^{{QQ}}{、}{\delta }_{{c}}^{{QQ}}{、}{\rho }_{{c}}^{{QQ}} $

分别是CET函数和Armington条件的规模参数、份额参数和弹性参数。

3.消费模块。上海市内需求的商品被居民、政府和企业购买用于消费、投资和投入生产。居民的收入(YH)来自按比例分配的劳动禀赋(QLSAGG)、资本禀赋(QKSAGG)、政府的转移支付(

$ {{transfr}}_{{hgov}} $

)、企业的转移支付(

$ {{transfr}}_{{hent}} $

)和市外的转移支付(

$ {{transfr}}_{{hrow}} $

),以柯布-道格拉斯(Cobb-Douglas,C-D)效用函数最大化原则进行消费(

$ {{QH}}_{{c}} $

)。政府的收入(YG)来源于资本投资收入、生产税、关税、居民个人所得税和企业所得税,支出(EG)包括按比例对市内商品的消费(

$ {{QG}}_{{c}} $

)以及对居民的转移支付(

$ {{transfr}}_{{hgov}} $

)、对企业的转移支付(

$ {{transfr}}_{{entgov}} $

)和对市外的转移支付(

$ {{transfr}}_{{rowgov}} $

)。企业的收入(YENT)来自资本要素收入、政府的转移支付和市外的转移支付(

$ {{transfr}}_{{entrow}} $

)。各个主体的具体消费行为如下:

|

$ {YH}={WL}\cdot{QLSAGG}+{{shif}}_{{hk}}\cdot{WK}\cdot{QKSAGG}+{{transfr}}_{{hgov}}+{{transfr}}_{{hent}}+{{transfr}}_{{hrow}} $

|

(17) |

|

$ {{PQ}}_{{c}}{\cdot{QH}}_{{c}}={{shrh}}_{{c}}\cdot{mpc}\cdot\left({1}-{{ti}}_{{h}}\right)\cdot{YH} $

|

(18) |

|

$ {}{HSAV}=\left({1}-{{ti}}_{{h}}\right)\cdot\left({1-}{mpc}\right)\cdot{YH} $

|

(19) |

|

$ \begin{aligned} {YG}=& \sum _{{a}}{{tbus}}_{{a}}\cdot\left({{PINTA}}_{{a}}\cdot{{QINTA}}_{{a}}+{{PVA}}_{{a}}\cdot{{QVA}}_{{a}}\right)+{{shif}}_{{govk}}\cdot{WK}\cdot{QKSAGG}+{{ti}}_{{h}}\cdot{YH}\\ &+{{ti}}_{{ent}}\cdot{YENT}+\sum _{{c}}{{tm}}_{{c}}\cdot{{pwm}}_{{c}}\cdot{{QM}}_{{c}}\cdot{EXR}+\sum _{{c}}{{te}}_{{c}}\cdot{{pwe}}_{{c}}\cdot{{QE}}_{{c}}\cdot{EXR} \end{aligned} $

|

(20) |

|

$ {{PQ}}_{{c}}{\cdot{QG}}_{{c}}={{shrg}}_{{c}}\cdot\left({EG-}{{transfr}}_{{hgov}}-{{transfr}}_{{entgov}}-{{transfr}}_{{rowgov}}\right) $

|

(21) |

|

$ {GSAV}={YG}-{EG} $

|

(22) |

|

$ {YENT}={{shif}}_{{entk}}\cdot{WK}\cdot{QKSAGG}+{{transfr}}_{{entgov}}+{{transfr}}_{{entrow}} $

|

(23) |

|

$ {}{ENTSAV}=\left({1-}{{ti}}_{{ent}}\right)\cdot{YENT}-{{transfr}}_{{hent}} $

|

(24) |

|

$ {}{EINV=}\sum _{{c}}{{PQ}}_{{c}}\cdot{{QINV}}_{{c}} $

|

(25) |

$ {{shif}}_{{hk}}{、}{{shif}}_{{govk}}{、}{{shif}}_{{entk}} $

分别是分配给居民、政府和企业的资本禀赋比例,mpc是居民消费倾向,

$ {{shrh}}_{{c}} $

是居民对商品的消费比例,

$ {}{{ti}}_{{h}}{、}{{ti}}_{{ent}}{、}{{tbus}}_{{a}}{、}{{tm}}_{{c}}{、}{{te}}_{{c}} $

分别是居民所得税、企业所得税、生产税、进口关税和出口关税的税率,HSAV、GSAV、ENTSAV分别是居民储蓄、政府储蓄和企业储蓄,EXR代表汇率,

$ {{QINV}}_{{c}} $

代表对商品的投资需求,EINV为社会总投资。

4.均衡模块与闭合条件。一般均衡状态下,居民效用和企业利润达到最大化,根据瓦尔拉斯法则(Walras,2013),所有商品市场和要素市场同时出清,投资储蓄和外汇收支也达到平衡。因上海市政府对外汇市场影响有限,故汇率设置为外生。闭合条件的选择对政策冲击模拟影响较大,常用的宏观闭合有新古典主义闭合、约翰森闭合、凯恩斯闭合和刘易斯闭合等,考虑到上海劳动力市场供应充足,但资本有限的情况,本文采取刘易斯闭合。

商品市场供求均衡:

|

$ {{QQ}}_{{c}}=\sum _{{a}}{{QINT}}_{{c,a}}+{{QH}}_{{c}}+{{QINV}}_{{c}}+{{QG}}_{{c}} $

|

(26) |

要素市场供求均衡:

|

$ \sum _{{a}}{{QLD}}_{{a}}={QLSAGG} $

|

(27) |

|

$ \sum _{{a}}{{QKD}}_{{a}}={QKSAGG} $

|

(28) |

外汇市场收支均衡:

|

$ \begin{aligned} & \sum _{{c}}{{pwm}}_{{c}}\cdot{{QM}}_{{c}}\cdot{EXR}+{{shif}}_{{hl}}\cdot{WL}\cdot{QLSAGG}+{{shif}}_{{rowk}}\cdot{WK}\cdot{QKSAGG} \\ & =\sum _{{c}}{{pwe}}_{{c}}\cdot{{QE}}_{{c}}\cdot{EXR}+{FSAV} \end{aligned}$

|

(29) |

投资储蓄均衡:

|

$ {}{EINV}=\left({1-}{mpc}\right)\cdot\left({1-}{{ti}}_{{h}}\right)\cdot{YH}+{ENTSAV}+{GSAV}+{FSAV}+{WALRAS} $

|

(30) |

刘易斯闭合:

|

$ {QKSAGG.fx}=\overline{{QKSAGG}} $

|

(32) |

$ {{shif}}_{{hl}}{、}{{shif}}_{{rowk}} $

分别是分配给市外的劳动要素收入和资本要素收入比例。

(三) 参数估计

CGE模型中需要估计CES生产函数、CET函数和Armington条件中的规模参数、份额参数和弹性参数。规模参数和份额参数可以在CGE模型中使用基期数据进行标定,弹性参数可以采用最小二乘法、贝叶斯估计和借鉴其他文献等方法获得,其中计量经济学方法估计参数需要收集相关的时间序列数据,而不同学者因研究问题的差异,选择不同的研究结果作为参考依据,主观性较强。刘兰娟等(2022)构建的CGE-SAM-EGRAS模型,不需要对先验值的误差分布做任何假设,可以直接得到规模参数、份额参数和弹性参数的估计值,同时调平包含负值的SAM。本文参考该方法构建如下CGE-SAM-EGRAS最优化模型:

|

$ {min}\sum _{{p,k}}\left[\left({\alpha}_{{p}}^{{k}}{-1}\right)\cdot{ln}\left({\alpha}_{{p}}^{{k}}\right)+\left({\delta }_{{p}}^{{k}}{-1}\right)\cdot{ln}\left({\delta }_{{p}}^{{k}}\right)+\left({\rho }_{{p}}^{{k}}{-1}\right)\cdot{ln}\left({\rho }_{{p}}^{{k}}\right)\right]+\sum _{{i,j}}\left[\left({r}\left({i,j}\right){-1}\right)\cdot{ln}\left({r}\left({i,j}\right)\right)\right] $

|

(33) |

|

$ s.t. {}{Q}\left({i,j}\right)={r}\left({i,j}\right)\cdot{{Q}}_{{0}}\left({i,j}\right) $

|

(34) |

|

$ \sum _{{j}}{Q}\left({i,j}\right)=\sum _{{j}}{Q}\left({j,i}\right) $

|

(35) |

|

$ {\alpha}_{{p}}^{{k}}={{rα}}_{{p}}^{{k}}\cdot{{\alpha}_{{p}}^{{k}}}_{{0}} $

|

(36) |

|

$ {\delta }_{{p}}^{{k}}={{rδ}}_{{p}}^{{k}}\cdot{{\delta }_{{p}}^{{k}}}_{{0}} $

|

(37) |

|

$ {\rho }_{{p}}^{{k}}={{rρ}}_{{p}}^{{k}}\cdot{{\rho }_{{p}}^{{k}}}_{{0}} $

|

(38) |

|

$ {{rα}}_{{p}}^{{k}}{\geqslant0.001} $

|

(39) |

|

$ {{rδ}}_{{p}}^{{k}}{\geqslant0.001} $

|

(40) |

|

$ {{rρ}}_{{p}}^{{k}}{\geqslant0.001} $

|

(41) |

|

$ {0.7\leqslant}{r}\left({i,j}\right){\leqslant1.5} $

|

(42) |

该优化模型中将数字经济SAM的流量值Q(i,j)及其变化率r(i,j)、规模参数

$ {\alpha}_{{p}}^{{k}} $

及其变化率

$ {{rα}}_{{p}}^{{k}} $

、份额参数

$ {\delta }_{{p}}^{{k}} $

及其变化率

$ {{rδ}}_{{p}}^{{k}} $

、弹性参数

$ {\rho }_{{p}}^{{k}} $

及其变化率

$ {{rρ}}_{{p}}^{{k}} $

设为内生变量,目标函数为凸函数,约束条件是凸集,可求得全局最优解(刘兰娟等,2022)。使用该方法进行数值模拟,得到SAM的信息丢失指数AIL(Absolute Information Loss)为0.01,信息相关指数Theil’s U为0.11,离差距离指数GDM为0.55,表明调平后的数字经济SAM能有效保留先验信息。具体的参数估计结果如表3和表4所示。根据表3,上海市数字产业化(工业)资本要素对劳动要素的替代弹性

3

为2.89,产业数字化(工业)资本要素对劳动要素的替代弹性为1.78,非数字经济(工业)的替代弹性为1.82。说明在通信设备、计算机和其他电子设备等行业,数字化程度较高,对资本的依赖较大,对劳动的需求较少,资本替代劳动相对容易。交通运输设备等产业数字化(工业)和非数字经济(工业)行业虽然生产过程实现了自动化,但是在设计、研发等方面仍然需要专业化人员参与,因此资本设备替代劳动力受到限制。而上海市数字产业化(服务业)的资本-劳动替代弹性(1.81)和非数字经济(服务业)的资本-劳动替代弹性(2.19)远小于产业数字化(服务业)的资本-劳动替代弹性(6.89)。一方面,数字产业化(服务业)的发展更依赖于技术研发创新,产业数字化(服务业)提供的个性化服务则依赖更多的人力资源。另一方面,服务业中以信息传输、软件和信息技术为主的数字产业化发展相对成熟,资本对劳动的替代有限,而产业数字化仍处于转型阶段,资本可以有效替代劳动改善生产效率。金融业中间投入与增值CES函数的规模参数(2.11)最高,说明该产业具有一定的规模效应,符合上海金融中心的现实情况。根据表4,上海市数字产业化(工业)的Armington替代弹性为1.61,产业数字化(工业)和非数字经济(工业)的Armington替代弹性分别为3.72和3.57,表明数字产业化(工业)产品对市外流入的依赖程度较小,而产业数字化(工业)和非数字经济(工业)产品对市外流入的依赖程度相对较高。产生这一现象的原因,可能是上海电子信息制造业在高新技术制造业中占主要部分,产业集聚效应提高了生产效率和产品竞争力,减少了对流入商品的需求。而产业数字化(工业)和非数字经济(工业)发展相对不足,市内生产的产品无法完全替代流入商品,导致Armington替代弹性较高。上海市非数字经济(农业)和产业数字化(农业)的进口Armington替代弹性较低(1.6),而出口CET替代弹性相对较高(7.3),反映出上海市内生产的农产品对市外流入农产品的替代能力较低,而市外需求对农产品的流出价格又比较敏感,该产业在贸易市场的竞争力较弱的现状。

表 3 CGE-SAM-GRAS参数估计结果1

| 生产活动部门 |

中间投入与增值的CES函数 |

劳动与资本要素投入的CES函数 |

| 规模参数 |

份额参数 |

弹性参数 |

规模参数 |

份额参数 |

弹性参数 |

| 非数字经济(农业) |

1.89 |

0.35 |

0.18 |

1.94 |

0.60 |

0.37 |

| 非数字经济(工业) |

1.73 |

0.26 |

0.38 |

1.95 |

0.42 |

0.45 |

| 非数字经济(服务业) |

1.89 |

0.28 |

0.10 |

2.00 |

0.52 |

0.54 |

| 非数字经济(金融业) |

2.11 |

0.47 |

0.10 |

1.92 |

0.39 |

0.38 |

| 数字产业化(工业) |

1.58 |

0.22 |

0.42 |

2.00 |

0.51 |

0.65 |

| 数字产业化(服务业) |

2.00 |

0.36 |

0.10 |

1.99 |

0.47 |

0.45 |

| 产业数字化(农业) |

1.89 |

0.35 |

0.18 |

1.94 |

0.60 |

0.37 |

| 产业数字化(工业) |

1.77 |

0.27 |

0.37 |

1.93 |

0.40 |

0.44 |

| 产业数字化(服务业) |

1.90 |

0.31 |

0.10 |

1.96 |

0.54 |

0.85 |

| 产业数字化(金融业) |

2.11 |

0.47 |

0.10 |

1.92 |

0.38 |

0.38 |

表 4 CGE-SAM-GRAS参数估计结果2

| 产品部门 |

进口Armington条件 |

出口CET函数 |

| 规模参数 |

份额参数 |

弹性参数 |

规模参数 |

份额参数 |

弹性参数 |

| 非数字经济(农业) |

1.78 |

0.31 |

0.37 |

2.15 |

0.43 |

1.14 |

| 非数字经济(工业) |

2.00 |

0.51 |

0.72 |

2.01 |

0.47 |

1.53 |

| 非数字经济(服务业) |

1.97 |

0.58 |

0.21 |

2.12 |

0.34 |

1.93 |

| 非数字经济(金融业) |

1.70 |

0.75 |

0.22 |

2.04 |

0.39 |

2.22 |

| 数字产业化(工业) |

1.98 |

0.44 |

0.38 |

2.00 |

0.50 |

1.00 |

| 数字产业化(服务业) |

1.98 |

0.53 |

0.83 |

2.05 |

0.38 |

2.19 |

| 产业数字化(农业) |

1.78 |

0.31 |

0.37 |

2.15 |

0.43 |

1.14 |

| 产业数字化(工业) |

2.00 |

0.51 |

0.73 |

2.00 |

0.51 |

1.18 |

| 产业数字化(服务业) |

1.82 |

0.69 |

0.22 |

2.07 |

0.36 |

2.11 |

| 产业数字化(金融业) |

1.70 |

0.75 |

0.22 |

2.04 |

0.39 |

2.22 |

四、财政政策对数字经济产业影响的宏观模拟

“十四五”时期,我国持续深化发展数字经济,各地加强数字经济战略引导,纷纷出台相关行动计划、产业规划和实施意见等政策文件,推进数字经济壮大优化。上海市政府高度重视数字经济发展,也发布了一系列政策措施,大力支持数字经济发展。税收方面,对高新技术企业实施减按15%的税率征收企业所得税、研发费用税前加计扣除75%、两免三减半和增值税期末留抵退税等优惠政策。投资方面,提出35条举措保障上海高水平完成“新基建”布局,设立集成电路、生物医药、人工智能、元宇宙等产业投资基金,吸引各类社会资本参与新兴产业的建设。近年来,上海电子信息制造业、软件和信息服务业的规模连续多年位居全国前列,5G网络、云计算中心、大数据平台等数字经济新型基础设施的建设也处于全国领先水平,2021年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值为5351.42亿元,信息传输、软件和信息技术服务业营业收入达10616.62亿元,数字基础产业为数字技术与实体经济的融合奠定了坚实的基础,为城市数字化转型提供了底层支撑,“新基建”的投资乘数效应(郭朝先等,2020;姜卫民等,2020)也为数字经济的发展注入了新动力。

税收和投资激励政策为企业发展创新提供了良好的环境,高新技术企业所得税和增值税的税收优惠政策适用于电子信息制造业、软件和信息技术服务、医药生物和人工智能等数字经济领域,符合条件的数字企业享受税率或税额减免、留抵退税和增值税加计扣除等优惠,降低的成本可以进一步用于研究开发和扩大再生产,增加的利润则可以持续吸引人才和资本。“新基建”的固定资产投资,除了作为“三驾马车”之一,发挥带动经济增长的作用外,还为数字经济发展提供基础设施,促进数字技术与传统产业融合。已有的财政政策主要集中在高新技术企业或新兴产业上,对产业数字化的支持还不够全面,为了探究以数字经济部门为主体,实施财政政策产生的宏观经济影响,本文通过模拟数字产业化和产业数字化部门的税收降低和投资增加的情景以分析财政政策对各个产业部门的影响。具体的模拟情景分为:模拟情景1.数字产业化部门税收降低5%;模拟情景2.数字产业化部门投资增加5%;模拟情景3.产业数字化部门投资增加5%。考虑到对传统经济与数字经济融合的部门实施税收优惠政策较为困难,本文未设置产业数字化部门税收降低的情景。从表5所示的模拟结果可以看出,税收优惠和投资增加的财政政策整体上能够促进各产业产出增加,但其影响程度和增长路径略有不同。

表 5 财政政策对各部门产出的影响

|

模拟情景1 |

模拟情景2 |

模拟情景3 |

| 非数字经济(农业) |

0.149% |

0.053% |

0.003% |

| 非数字经济(工业) |

−0.012% |

−0.232% |

0.003% |

| 非数字经济(服务业) |

0.137% |

0.009% |

0.002% |

| 非数字经济(金融业) |

0.186% |

0.057% |

0.002% |

| 数字产业化(工业) |

2.601% |

0.377% |

−0.013% |

| 数字产业化(服务业) |

1.126% |

2.912% |

−0.005% |

| 产业数字化(农业) |

0.150% |

0.054% |

0.002% |

| 产业数字化(工业) |

−0.168% |

−0.448% |

0.262% |

| 产业数字化(服务业) |

0.073% |

−0.017% |

0.016% |

| 产业数字化(金融业) |

0.185% |

0.057% |

0.002% |

五、结论分析与政策建议

模拟情景1表明,数字产业化部门的溢出效应较为明显,税收降低5%,所有部门的产出平均将提高0.443%,数字产业化(工业)部门的产出将提高2.601%,数字产业化(服务业)部门的产出将提高1.126%。数字产业化部门享受税收优惠后,将更多的资金用于扩大生产,企业的产出和利润相应增加,增加的利润一方面用于引进人才,激发劳动积极性;另一方面也将吸引更多的劳动和资本要素流向该部门,进一步提高生产水平。此外,非数字经济(金融业)和产业数字化(金融业)部门的产出将提高0.185%,但非数字经济(工业)和产业数字化(工业)部门受到税收的负面冲击,其产出将分别下降0.012%和0.168%。

与税收政策相比,数字产业化部门的投资政策也具有一定的溢出效应。投资增加促进生产规模扩大,同时刺激需求,当投资用于更新设备和技术时,生产效率得到提高。数字产业化部门投资增加5%,所有部门的产出平均将提高0.282%,数字产业化(工业)部门的产出将提高0.377%,数字产业化(服务业)部门的产出将提高2.912%。非数字经济(金融业)和产业数字化(金融业)部门的产出将提高0.057%,但非数字经济(工业)和产业数字化(工业)部门受到投资的负面冲击,其产出将分别下降0.232%和0.448%。总体上,对数字产业化部门实施税收优惠或者投资增加的政策均能够促进整体经济水平的提高,且前者的提升效果要好于后者。资本投资虽然可以改善生产设备,但对技术创新的推动作用有限,数字产业化部门通常需要较长周期才能将投资转化为产出和利润。相比之下,税收优惠能够直接迅速地降低企业成本,激发生产活动的积极性,提高生产效率。此外,税收优惠更有利于提高工业的产出,而投资则更有利于促进服务业的发展。得益于金融中心的地位和金融科技的快速发展,上海市数字经济与金融产业深度融合,税收和投资政策对金融部门也具有一定的溢出效应。

对比模拟情景2和模拟情景3的结果可以看出,数字产业化部门增加投资的溢出效应要大于产业数字化部门增加投资的溢出效应。如果对数字产业化部门的投资增加5%,那么所有部门的产出平均将提高0.282%,非数字产业(金融业)和产业数字化(金融业)的产出将提高0.057%。如果对产业数字化部门的投资增加5%,那么所有部门的产出平均将仅提高0.028%,产业数字化(金融业)部门的产出平均将仅提高0.002%。这种差异可能受多种因素影响。首先,数字产业化部门投资增加,可以吸引资本要素和劳动要素向ICT产业集聚,这种集聚效应提高了ICT产业的创新能力,并通过技术溢出效应影响其他产业的生产效率提升。其次,产业数字化部门由于数字技术与传统产业融合程度相对较低,且大多数企业尚未完成数字化转型,其技术溢出效应相对有限,限制了对其他产业的影响和推动效果。此外,数字化企业还具有一定的虹吸效应,人才和资金被吸引到产业数字化部门,这也会导致投资增加时,相对较少的资源流动到其他部门,从而限制了对整体经济的溢出效应。

基于以上分析,本文认为可以从以下几方面着手,更好地发挥财政政策对上海市数字经济溢出效应的正面影响。一是持续加强数字经济基础建设,培育壮大人工智能、云计算、区块链、元宇宙等新兴产业。考虑到数字产业化部门的降税效果好于投资,且税收优惠有利于提高数字产业化(工业)的产出,而投资增加更有利于促进数字产业化(服务业)的发展,建议加大数字产业化工业企业的税收优惠力度,提高其研发创新能力,为数字产业化服务业企业提供良好的投资环境,充分发挥数字产业化的税收和投资溢出效应,辐射带动整体经济发展。二是推动数字技术与第一、第二、第三产业的深度融合,有效发挥数字技术带来的效率提升。政策模拟结果表明,在相同投资条件下,产业数字化(工业)部门的产出提升高于产业数字化(服务业)部门的产出提升,为此建议为工业企业提供技术支持,加快工业企业数字化转型和工业数字化进程,加强产业数字化投资政策下工业部门的比较优势。三是借助金融科技的先进技术和优势,创新投资和融资机制,降低数字化企业的融资成本,提高融资效率,充分发挥数字产业化的税收和投资对金融业的溢出效应。

1“-”表示除去与数字经济融合部分,“*”表示与数字经济融合部分。

2受篇幅所限,未列出数字经济社会核算矩阵,如有需要,可向本文作者索取。

3资本要素对劳动要素的替代弹性(资本-劳动替代弹性):

$ {{ \varepsilon }}_{{a}}^{{VA}}{=}{1}/\left({1-}{\rho }_{{a}}^{{VA}}\right)。$

A Research on the Taxation and Investment Spillover Effect of Digital Economy Industry: Based on Shanghai CGE Simulation Analysis