2023第25卷第4期

2.上海财经大学 城乡发展研究院, 上海 200433;

3.上海财经大学 财经研究所, 上海 200433

在40余年的改革开放进程中,中国经济高速增长得益于东部沿海地区制造业的发展,并且制造业是农民工就业比重最大的行业(张欢和吴方卫,2022)。然而,随着“刘易斯拐点”的到来(蔡昉,2010),劳动力由无限供给转向有限供给,人口红利逐渐消失,加上工资刚性不断增强,劳动力价格不断攀升,东部沿海地区劳动密集型制造业产业的比较优势丧失。不仅如此,当前中国经济正处于结构性调整、全球经济复苏乏力,以及地缘政治和贸易、科技保护主义急剧上升等内外部环境急剧变化中,长期经济增长面临复杂多变的不确定性风险(朱民等,2020)。在此背景下,全国制造业产业转型速度加快,2012—2018年间工业增加值比重下降约6个百分点,同时高技术制造业比重从1980年的24%增加到2015年的54%,工业内部从低附加值行业向高附加值行业转型(朱民等,2020)。为此,2012年以来,中国经济发展方式由规模速度型转向质量效率型,经济结构调整从增量扩能型为主转向调整存量、做优增量并举,发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动(国家行政学院经济学教研部,2017)。中国政府提出了“工业4.0”和“中国制造2025”计划,以期实现制造业行业的数字化、智能化。

根据诱致性技术变迁理论,当要素禀赋结构发生变化,就可能发生诱致性技术变革,进而导致要素投入结构调整(速水佑次郎等,2014)。即当一种要素相对于另一种要素价格上升后,在市场机制作用下,企业会通过增加廉价丰裕要素投入来替代相对昂贵稀缺要素,增加资本投入替代劳动,进行产业转型。根据“飞雁模式”理论,比较优势的变化会促使发达地区逐渐将其落后产业转移至欠发达地区,以期通过产业结构升级寻求新的增长源泉(Akamatsu,1962;Kojima,2000)。

事实上,自2008年以来,东部沿海地区制造业产业逐渐向资本密集型和技术密集型产业转型,同时逐渐将落后的劳动密集型产业转移到在劳动力、土地和内需市场等方面仍具有比较优势的中西部地区(蔡昉等,2009),实现“腾笼换鸟”。在制造业产业结构调整的影响下,一方面,新的产业转移浪潮出现。统计数据显示,2009—2013年,中部地区六省省外资金投入由1.2万亿元上升到3.32万亿元,复合年增长率为22.5%(贺胜兵等,2019)。其中,以纺织业为代表的劳动密集型产业是东部地区向西部地区转移的焦点产业。以2005年为分界点,东部地区主要省份的纺织业和纺织服装业,在此之前产值总和高于全国平均水平,此后,江苏和浙江两省纺织业和纺织服装业产值总和增长率慢于全国平均水平(秦敬云和杜靖,2017;耿明斋,2018)。另一方面,随着东部沿海地区制造业产业转型进程加快,以微电子设备、人工智能及高新技术产业为特征的产业转型不仅会造成技术的巨大变革,而且也会对中国劳动力市场产生深刻的影响。近期针对劳动力就业的研究结果已经证实,技术变革使常规性任务越发为资本设备所替代,非常规任务类型就业占比在持续增长,从而增加对高技能劳动力的需求,挤占低技能劳动力(都阳等,2017;何小钢和刘叩明,2023)。这意味着,东部沿海地区制造业产业转型会引发对工作技能要求的改变,减少低技能劳动岗位。但遗憾的是,由于农民工的受雇行为极不稳定,在技能转型方面却具有天然的惰性和劣势,处于被动地位甚至还会进行抵触,他们面对产业转型时不得不以自身的天然禀赋技能为基础去迎合城市产业对岗位的技能要求,选择“转移”工作地点或岗位,即“人随产业走”,形成农民工回流。根据全国农民工监测调查报告数据显示,与2009年相比,2022年流向东部地区的农民工占全国农民工的比重下降了15.5个百分点,中西部地区农民工比重分别上升了6.3个百分点和6.5个百分点,农民工流动逐渐由“孔雀东南飞”向“凤凰还巢”转变,农民工回流趋势显现。

因此,在目前由制造大国向制造强国和质量强国转型的现实背景下,准确识别出导致农民工回流的主要因素,进一步厘清农民工回流的内在作用机制,有助于为中国未来经济高质量发展及其相关政策制定提供重要的参考依据。基于此,本文关心的问题是,在中国制造业产业转型背景下,农民工回流主要受哪些因素影响?要素价格变动是否在其中发挥了关键作用?其中的作用机制如何?

关于农民工流动原因的研究文献可谓汗牛充栋,这些研究主要关注经济因素、制度因素、家庭因素、个体禀赋等原因。经济因素方面,城乡收入差距是农村劳动力向城市转移的主要动因(蔡昉和都阳,2002),尤其是产业结构升级对农村劳动力转移具有较强的推动作用(关海玲等,2015)。城市化的快速推进是转移农村剩余劳动力的根本途径(简新华和张建伟,2005)。一个地区城市经济发展水平越高,农村劳动力由农村流向城市的概率越大(吕炜等,2015)。城镇工业技术进步是农村劳动力转移的根本原因(程名望等,2006)。也有学者研究发现,工资收入和居住环境促使农村剩余劳动力更倾向流向城市(戚迪明和张广胜,2012;石智雷等,2022),但城市高房价抑制了农村剩余劳动力转移(李勇刚,2016)。吴方卫和康姣姣(2019)则发现地区间收支剩余差距缩小是导致农民工回流的主要原因。经济冲击也对农民工流动产生重要影响。2008年全球金融危机后,农民工回流趋势明显(Rajan和Narayana,2015;Spitzer和Piper,2014)。此外,2019年新冠疫情爆发,大量工厂倒闭,导致许多外出务工者面临失业问题而被迫回流(Karim等,2020;Khanna,2020)。制度因素方面,户籍制度、土地制度和社会保障制度是影响农民工回流的主要因素(白南生和何宇鹏,2002;孙文凯等,2011;仇童伟和罗必良,2017)。影响农民工回流的家庭因素主要有宗族网络、家庭规模、抚养比、家庭养老照顾、子女教育等因素(郭云南和姚洋,2013;汪为和吴海涛,2017;Gu等,2021)。个体禀赋因素方面,农民工回流主要受人力资本、技能水平、社会网络、性别、年龄、婚姻状况和健康状况影响(王子成和赵忠,2013;Duan等,2020;Serrano等,2021)。

通过回顾既有研究成果可以发现,现有研究尽管对农民工回流的影响因素分析较为充分,也有少量研究分析了制造业产业转型背景下农民工回流的原因(郭力等,2011;李琴和朱农,2014;何伟,2021;张欢和吴方卫,2022),但是未能将制造业产业转型这一外部冲击纳入分析框架,也忽视了要素价格的变动对农民工回流的影响作用。本文认为,要素价格是影响产业要素配置以及产业布局的关键因素,而产业要素配置和产业布局对农民工流动区位选择具有重要的导向作用。基于此,本文基于要素价格变动的视角,采用中国流动人口动态监测调查数据、中国流动人口规模数据以及中国统计年鉴、中国劳动统计年鉴、中国人口与就业统计年鉴等宏观统计年鉴数据,使用工具变量法和多元线性回归分析法,从根源上深入剖析农民工回流的主要原因,分析制造业产业转型对农民工回流影响的内在机理,并分别从研究数据、研究方法等方面进行了稳健性检验。

相较于现有研究,本文可能的边际贡献包括:第一,由于农民工人力资本质量较差,劳动力市场对大部分农民工而言是买方市场,相较于从劳动力市场供给端分析影响农民工回流的因素,从劳动力市场需求端——要素价格视角分析农民工回流的作用机制,更能够从根源上识别出影响农民工回流的关键因素。第二,综合运用微观调研数据和多项宏观统计数据,实证检验了在制造业产业转型过程中要素价格对农民工回流的影响,同时选择行业平均劳动成本作为工具变量缓解潜在的内生性问题,保证研究结论的科学性和可靠性。第三,以制造业产业转型为切入点,分别从劳动密集型产业向中西部地区转移与东部沿海地区产业转型两方面,分析地区间就业机会分布变化对农民工回流的影响,同时还考虑了制造业产业转型对农民工回流存在的非线性影响。

本文余下结构安排如下:第二部分根据农民工流动阶段特征和特征事实分析农民工回流的影响因素并提出研究假说;第三部分是研究设计,包括模型设定、变量定义和描述性统计分析;第四部分是实证结果分析;最后一部分是结论与政策建议。

二、特征事实与研究假说 (一) 农民工流动阶段特征改革开放前,由于国家对农村劳动力流动实行严格控制,农业部门储蓄了大量剩余劳动力。随着改革开放政策的实施,大量投资优先进入东南沿海地区,农村劳动力流入城市的限制逐渐松动,第二、三产业发展迅速。此时,中国经济发展主要依靠大量廉价的劳动力,但资本仍相对匮乏,资本相对于劳动总是不足。根据诱致性技术变迁理论,厂商进行生产时会密集使用相对丰裕廉价的要素,减少相对昂贵稀缺要素的使用。由此,凭借廉价劳动力的比较优势,东部沿海地区涌现了大量劳动密集型产业,农民工大规模流向东部沿海地区。

随着中国经济发展进入中高速增长新阶段,市场在资源配置中起决定性作用,东部沿海地区依靠政策和区位的双重优势,率先成为经济“增长极”,资本逐渐向东部沿海地区聚集。由于“刘易斯拐点”到来和工资刚性不断增强,劳动力价格迅速上升,东部沿海地区劳动密集型产业的国际竞争优势逐渐削弱。与此同时,中西部地区仍具有劳动力成本优势。为此,《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》明确提出要“引导有市场、有效益的劳动密集型产业优先向中西部地区转移,吸纳东部地区返乡和就近转移的农民工”,“我国将引导1亿人口在中西部就近城镇化”。2020年,中央政治局常委会听取脱贫攻坚总结汇报时强调,鼓励支持东部地区劳动密集型产业向中西部地区转移。2022年,工信部等十部门联合发布《关于促进制造业有序转移的指导意见》,提出要引导劳动密集型产业重点向中西部劳动力丰富、区位交通便利地区转移。因此,东部沿海地区劳动密集型产业逐渐向中西部内陆地区转移,劳动力流动也逐渐由“孔雀东南飞”向“凤凰还巢”转变。

(二) 农民工流动基本特征事实根据统计数据

影响农民工流动方向发生变化的因素,首先是劳动力价格

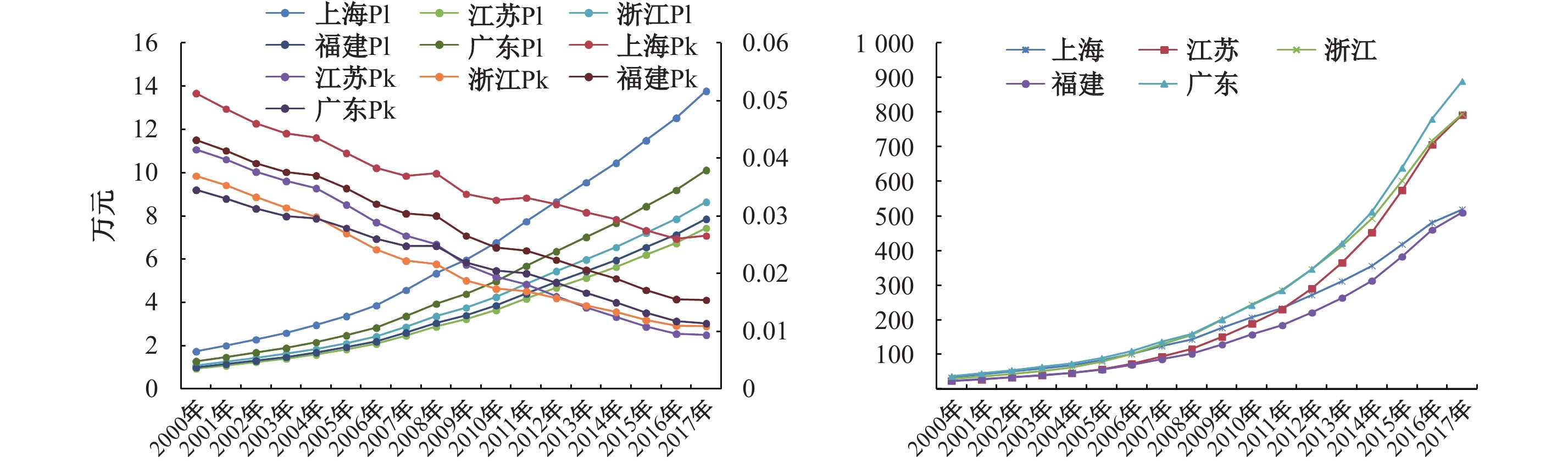

从现实情况看,2000—2017年,东南五省制造业劳动力价格逐年上升,资本价格逐年下降,要素相对价格明显上升(见图1)。进一步本文基于历年中国统计年鉴计算30个制造业行业的资本密集度,并依据曲玥等(2013)选取劳动密集型产业的标准,选取12个资本密集度较低的产业作为劳动密集型产业代表,分析其制造业产业转型的演变。结果显示,2000—2017年,12个劳动密集型产业资本密集度呈波动式上升,由此表明制造业由劳动密集型向资本密集型产业转型趋势明显

|

| 图 1 东南五省劳动(右轴)、资本(左轴)要素价格和要素相对价格 数据来源:历年中国统计年鉴和中国劳动统计年鉴。 |

基于此,提出如下研究假说:

假说1:要素价格对农民工流动的直接影响表现为要素价格对农民工流动具有导向作用,即劳动力价格越高,农民工越倾向流入该地区。

假说2:要素价格对农民工流动的间接影响表现为通过制造业产业转型发挥作用,制造业产业转型使得中西部地区就业机会增加,中西部地区就业机会增加对农民工回流产生导向作用。

三、研究设计 (一) 模型设定农民工回流,除了主要受劳动力价格变动的影响之外,还受到地区间就业机会分布变化的影响,而这主要与制造业产业转型密切相关。这是因为企业以利润最大化为主要目标,资本和劳动作为主要生产要素,当二者相对价格发生变化时,企业要素投入结构也随之改变。当要素投入结构中资本投入超过劳动投入,企业即完成了由劳动密集型向资本密集型产业的转型。制造业产业转型进一步会导致地区间和行业间就业机会分布发生变化,进而引致农民工回流。基于此,本文将通过如下三个实证模型展开分析和检验。

1. 要素价格对农民工回流的直接影响(OLS)。考虑到劳动力价格和产业转型可能存在共线性问题,一方面,劳动密集型制造业的发展为农民工提供了大量就业机会,制造业产业转型对农民工流动具有重要导向作用;另一方面,劳动力价格以及劳动力丰裕程度也会影响劳动密集型产业的区位选择。因此,在模型中加入产业转型的滞后项。同时,通过加入劳动力价格与时间的交互项、与时间平方项的交互项,进一步分析要素价格对农民工回流影响随时间的变化趋势。加入产业转型平方项旨在控制产业转型对农民工回流的影响,进而得到要素价格对农民工回流的直接影响结果。考虑到产业转型对农民工回流可能存在非线性的影响,在模型一中加入产业转型的二次项

| $ flo{w_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1} \times T \times wag{e_{it}} + {\alpha _2} \times {T^2} \times wag{e_{it}} + {\alpha _3}\ln {{K \mathord{\left/ {\vphantom {K L}} \right. } L}_{it - 1}}^2 + \beta {X_n} + {R_i} + {\delta _t}trend + {\varepsilon _{it}} $ | (1) |

其中,i和t表示流入地区和时间,flow表示农民工净流入,具体划分为东部地区净流入、中部地区净流入、西部地区净流入和东北地区净流入;wage表示劳动力价格,具体采用企业用工成本来衡量;lnindit-1表示滞后一期的产业转型变量,具体采用实收资本取自然对数来衡量;T为企业存活年龄;Xn(n=1,2,…,k)是一组控制变量,包括性别、受教育程度、婚姻状况、年龄和恩格尔系数;Ri为地区固定效应;trend为时间趋势项;

2. 要素价格对农民工回流的间接影响(2SLS-IV)。采用两阶段最小二乘法(2SLS-IV),一方面,分析要素价格通过产业转型对农民工回流的间接影响;另一方面,解决产业转型与农民工回流可能存在互为因果的内生性问题。当东部沿海地区劳动密集型产业发生转型以及中西部地区承接东部沿海地区劳动密集型产业后,东部沿海地区低技能就业岗位减少,中西部地区就业机会增加,地区间就业机会分布由此发生变化,进而引致农民工流动方向随之改变,农民工表现出回流趋势。同时,作为廉价劳动力的典型代表,农民工是劳动密集型产业的主要劳动力,劳动密集型产业的区位选择与该地区廉价劳动力数量密切相关。农民工进行流动决策时,主要考虑单个企业工资水平,行业平均劳动成本对农民工而言具有信息不对称性。因此,假设内生性只发生在企业内部,采用行业平均劳动成本作为产业转型的工具变量(Lin等,2012;林炜,2013)。第一阶段,估计要素价格对产业转型的影响。由于不同所有制形式企业的产业转型存在较大差异,因此,在第一阶段模型中加入国有资产控股情况。同时,加入东部地区虚拟变量。采用多元线性回归模型,通过加入各个变量与时间的交互项、与时间平方项的交互项,进一步分析东部地区产业转型随时间的变化。第二阶段,将产业转型的拟合值加入模型中,分析要素价格通过产业转型对农民工回流的间接影响以及解决可能存在的内生性问题。

第一阶段,分析要素价格对产业转型的影响,模型设定如下:

| $ \begin{aligned} \ln ind = & {\beta _0} + {\beta _1} \times T \times D + {\beta _2} \times {T^2} \times D + {\beta _3} \times T \times \ln wage + {\beta _4} \times {T^2} \times \ln wage + \\ & {\beta _5} \times SOE + {\beta _6} \times T \times SOE + {\beta _7} \times {T^2} \times SOE + {\delta _t}trend + {\eta _{it}} \end{aligned} $ | (2) |

其中,lnind表示产业转型,

第二阶段,将产业转型的拟合值

| $ flo{w_{it}} = {\gamma _0} + {\gamma _1}\widehat {\ln ind} + {\gamma _2}{\widehat {\ln ind}^2} + \beta {X_n} + {R_i} + {\varphi _t}trend + {\nu _{it}} $ | (3) |

3.要素相对价格对农民工回流的影响。模型三中加入要素相对价格与产业转型的交互项,分析要素相对价格变化与产业转型对农民工回流影响的作用机制。同时,考虑到要素相对价格与农民工回流可能存在互为因果的内生性问题,原因在模型一中已说明,此处不再赘述。因此,在模型中加入滞后一期的要素相对价格和产业转型变量以解决可能存在的内生性问题,并将农民工流动数据替换为流动人口规模数据进行稳健性检验。

| $ flo{w_{it}} = {\lambda _0} + {\lambda _1}\ln K/{L_{it - 1}} + {\lambda _2}{P_L}/{P_K}_{it - 1} + {\lambda _3}\ln K/{L_{it - 1}} \times {P_L}/{P_K}_{it - 1} + \beta {X_n} + {R_i} + {\varpi _t}trend + {\mu _{it}} $ | (4) |

其中,

1.数据来源

本文数据来源于中国流动人口动态监测调查数据、中国工业企业数据、中国统计年鉴、中国劳动统计年鉴、中国人口与就业统计年鉴。根据曲玥等(2013),进一步从制造业中选取十个符合国际标准和国内标准的劳动密集型产业

2.变量定义

(1)资本与资本价格。采用永续盘存法来估计资本存量。本文将固定资产投资净额作为当年投资,并采用固定资产价格投资指数平减,以2000年为基期进行可比化处理(2000=100)。根据张军等(2004),将折旧率确定为9.6%,初始年份资本存量采用基期(2000=100)固定资本形成除以10%来衡量。资本价格采用固定资产平均价格指数平减为基期(2000=100)的累计折旧与平减后固定资产原价之比来衡量。

(2)劳动、劳动价格与行业平均劳动成本。分别采用制造业从业人数和劳动密集型产业从业人数作为劳动投入变量。劳动价格采用基于工资价格指数平减后的平均工资来衡量(2000=100)。由于员工福利数据缺失值较多,此处进行简化处理,采用中国工业企业数据库中“本年应付工资总额”来表示行业平均劳动成本,并使用CPI指数(2000=100)进行平减。

(3)产业转型。分别采用产业资本密集度和实收资本这两种方法来定义产业转型。这是因为,一方面,采用产业资本密集度变化反映制造业转型趋势:从地区横向来看,产业资本密集度的变化反映了地区间产业转移的过程。产业资本密集度增加表明,东部地区产业向资本和技术密集型产业转型,同时,东部地区将已丧失比较优势的劳动密集型产业向中西部地区转移,中西部地区就业机会增加。从地区纵向来看,受经济发展水平影响,产业转型前,东部地区产业资本密集度高于中西部地区,当东部地区将产业转移到中西部地区时,中西部地区产业资本密集度上升,中西部地区就业机会增加。另一方面,实收资本表示企业收到的实际投资总额,企业生产效率越高,收到投资额越多。产业转型是企业生产效率提高的过程,采用实收资本衡量产业转型能够体现企业生产效率的变化。因此,在统计年鉴匹配的数据中,采用产业资本密集度来衡量产业转型;在中国工业企业数据库匹配的数据中,采用实收资本来衡量产业转型。

(4)农民工流动。一个地区往往既是农民工流入地又是流出地,仅通过一个地区农民工流入数量来衡量农民工流动不能准确度量农民工实际流动情况。因此,采用农民工净流入来衡量农民工流动方向变化:一是将流入地为东部地区、户籍地为除东部外的其他地区界定为东部地区净流入。中部地区、西部地区和东北地区净流入界定与此相同。二是将东部地区农民工净流入减少、中西部地区农民工净流入增加定义为农民工回流。

(5)流动人口规模。常住人口与户籍人口比值增速变动能够反映流动人口规模的变化。因此,采用常住人口与户籍人口比值增速来衡量流动人口规模(参见表1)。

| 变量 | 符号 | 定义 | |

| 被解释变量 | 农民工流动 | flow_east | 东部地区净流入 |

| flow_mid | 中部地区净流入 | ||

| flow_west | 西部地区净流入 | ||

| flow_es | 东北地区净流入 | ||

| 流动人口规模 | flow_scale | 常住人口占户籍人口比重增速 | |

| 产业转型 | lnK/L | 产业资本密集度取自然对数 | |

| lnind | 实收资本取自然对数 | ||

| 主要解释变量 | 要素相对价格 | PL/PK | 劳动价格与资本价格之比 |

| 劳动成本 | lnwage | 本年应付工资总额取自然对数 | |

| 控制变量 | 主观幸福感 | Happiness | 心理健康因子得分 |

| 生育孩子数量 | Children | 农民工生育孩子数量 | |

| 性别 | Gender | 1=男,2=女 | |

| 年龄 | Age | 农民工年龄(周岁) | |

| 农民工受教育程度 | Edu | 1=初中及以下,2=高中、中专及大专,3=本科及以上 | |

| 流动人口受教育程度 | Edu_rate | 高中及以上人口比例 | |

| 婚姻状况 | Mari | 1=未婚,2=已婚,3=离婚及丧偶 | |

| 户籍所在地区 | Resi | 1=东部,2=中部,3=西部,4=东北 | |

| 恩格尔系数 | Engel | 农民工家庭食品支出与家庭总支出的比值 | |

| 消费者物价指数 | CPI | 流动人口所在省份的消费者物价指数 | |

| 工业增加值 | IVA | 流动人口所在省份的工业增加值 | |

| 抚养比 | DR | 流动人口所在省份非劳动年龄人口与劳动年龄人口数量之比 | |

| 年份 | Year | 农民工流动、流动人口流动年份 | |

| 国有企业控股情况 | SOE | 1=国企,0=非国企 | |

| 企业存活年龄 | T | 当前年份与企业进入市场年份之差 | |

| 企业所在地区 | District | 1=东部,2=中部 3=西部4=东北 | |

| 数据来源:流动人口动态监测数据(2010—2017)、中国统计年鉴(2002—2017)、中国劳动统计年鉴(2010—2017)、中国人口与就业统计年鉴(2002—2017)和中国工业企业数据(2010—2013)。 | |||

3.描述性统计

表2汇报了东南五省要素相对价格、产业转型与流动人口等变量基本特征情况

| 项目 | 变量 | 25% | 50% | 75% | 平均值 | 标准误 |

| flow_east | 东部地区净流入 | 2969 | 4290 | 6196 | 5002.140 | 2404.630 |

| flow_mid | 中部地区净流入 | 2378 | 2727 | 3072 | 2727.382 | 634.303 |

| flow_west | 西部地区净流入 | 2413 | 2899 | 4048 | 3720.238 | 2088.312 |

| flow_es | 东北地区净流入 | 1958 | 2155 | 2572 | 2433.791 | 898.882 |

| flow_scale | 流动人口规模 | −0.005 | −0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.012 |

| lnK/L | 产业转型 | 4.338 | 4.810 | 5.244 | 4.856 | 0.710 |

| lnind | 产业转型 | 7.003 | 8.517 | 9.616 | 8.412 | 1.799 |

| lnPL/PK | 要素相对价格取自然对数 | 11.965 | 12.246 | 12.581 | 15.390 | 0.207 |

| lnwage | 劳动成本 | 7.648 | 8.349 | 9.147 | 8.449 | 1.204 |

| Happiness | 主观幸福感 | 21 | 22 | 24 | 22.648 | 2.568 |

| Children | 生育孩子数量 | 1 | 1 | 2 | 1.428 | 0.721 |

| Gender | 性别 | 0 | 1 | 1 | 1.463 | 0.497 |

| Age | 年龄 | 26 | 33 | 41 | 32.039 | 9.202 |

| Edu | 农民工受教育程度 | 1 | 1 | 1 | 1.260 | 0.516 |

| Edu_rate | 流动人口受教育程度 | 0.193 | 0.261 | 0.367 | 0.287 | 0.138 |

| Mari | 婚姻状况(1=未婚,2=已婚,3=离婚及丧偶) | 2 | 2 | 2 | 1.780 | 0.594 |

| Resi | 户籍所在地区(1=东部,2=中部,3=西部,4=东北) | 2 | 2 | 3 | 2.147 | 0.728 |

| Engel | 恩格尔系数 | 0.183 | 0.004 | 0.006 | 0.429 | 0.264 |

| CPI | 消费者物价指数 | 109.744 | 116.341 | 123.470 | 116.258 | 8.796 |

| IVA | 工业增加值 | 675.767 | 1220.201 | 2195.669 | 1801.379 | 1707.191 |

| DR | 抚养比 | 28.970 | 32.330 | 36.610 | 32.663 | 5.729 |

| SOE | 国有企业控股情况 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.174 |

| T | 企业存活年龄 | 6 | 9 | 14 | 11.334 | 8.787 |

| District | 企业所在地区(1=东部,2=中部,3=西部,4=东北) | 1 | 1 | 1 | 1.283 | 0.575 |

| 样本量 | 124268 | |||||

| 数据来源:2010—2017中国统计年鉴、中国劳动统计年鉴和中国流动人口动态监测数据。 | ||||||

回归估计结果显示(见表3),要素价格对东部地区农民工净流入具有正向显著影响,而对中西部地区和东北地区农民工净流入具有负向显著影响,验证了假说1。要素价格对农民工流动具有导向作用,劳动力价格越高,对农民工流动的导向作用越强。由于东部地区工资水平明显高于中西部地区

| 因变量:农民工净流入 | ||||

| 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | 东北地区 | |

|

|

0.124***(0.004) | −0.061***(0.002) | −0.048***(0.002) | −0.015***(0.001) |

|

|

−0.119***(0.005) | 0.050***(0.002) | 0.055***(0.003) | 0.014***(0.001) |

|

|

−0.082***(0.014) | 0.055***(0.008) | 0.008(0.010) | 0.020***(0.005) |

|

|

−0.076***(0.014) | 0.058***(0.008) | 0.001(0.010) | 0.017***(0.005) |

| 其他控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 地区固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 时间趋势项 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 常数项 | 0.714***(0.006) | 0.298***(0.005) | −1.012***(0.005) | −0.001(0.001) |

| 样本量 | 171394 | 171394 | 171394 | 171394 |

| R2 | 0.115 | 0.505 | 0.631 | 0.001 |

| 注:括号内为稳健标准误,***、**、*分别表示显著性为1%、5%、10%。下同。 | ||||

第一阶段回归结果中(见表4),劳动成本对产业转型的影响呈“倒U形”分布。改革开放之初,廉价充裕的劳动力为劳动密集型制造业的发展提供了成本优势。随着“刘易斯拐点”到来,劳动力价格上升导致企业成本压力增加,促使企业由劳动密集型向资本密集型转型。东部地区虚拟变量与企业存活年龄交互项对产业转型的影响呈“U形”分布。对此,一种解释是在经济发展初期,劳动力充裕且廉价,东部地区以发展劳动密集型产业为主,此时产业资本密集度较低;随着“刘易斯拐点”到来,劳动力价格攀升,东部地区进入向资本和技术密集型产业转型的新阶段,此时,东部地区以发展资本和技术密集型产业为主,产业资本密集度较高。

| 因变量:产业转型 | |

|

|

1.431***(0.023) |

|

|

−1.106***(0.034) |

|

|

−0.503***(0.016) |

|

|

0.360***(0.024) |

| 其他控制变量 | 是 |

| 时间趋势项 | 是 |

| 样本量 | 401549 |

| R2 | 0.105 |

第二阶段,将产业转型的拟合值加入模型中,估计其对农民工回流的影响。回归结果发现(见表5),要素价格对农民工回流的影响主要通过产业转型发挥作用。对比直接影响和间接影响回归结果发现,间接影响回归系数远远大于直接影响回归系数。究其原因,主要是由于间接影响中,产业转型包含第一阶段劳动价格的影响。与直接影响回归结果相比,尽管回归系数大小存在差异,但回归系数方向相同,产业转型对东部地区农民工净流入的影响呈“倒U形”分布,对中西部地区农民工净流入的影响呈“U形”分布。

| 因变量:农民工净流入 | ||||

| 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | 东北地区 | |

|

|

0.289***(0.049) | −0.197***(0.038) | −0.093***(0.019) | 0.002(0.001) |

|

|

−0.021***(0.003) | 0.013***(0.002) | 0.008***(0.001) | −0.001(0.001) |

| 其他控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 地区固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 时间趋势项 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 常数项 | 0.502**(0.227) | −1.039***(0.173) | 0.545***(0.087) | −0.007(0.006) |

| 样本量 | 403994 | 403994 | 403994 | 403994 |

| R2 | 0.512 | 0.527 | 0.471 | 0.001 |

根据托达罗人口流动理论,农民工在决定是否回流时,需要综合权衡在城市获得较高工资收入的概率(即收入诱导)和长时间内成为失业者的概率(即工作机会诱导)。这与地区产业发展水平密切相关。改革开放初期,中国资本相对稀缺,劳动相对充裕。为了与要素禀赋结构相适应,东部地区涌现大量劳动密集型产业,由于与中国要素禀赋结构优势相符,创造了大量经济剩余,资本积累加速(林毅夫和李永军,2001)。然而,随着劳动供给逐渐减少,劳动力价格不断攀升,要素禀赋结构及要素相对价格变化导致企业生产成本上升,迫使东部沿海地区“腾笼换鸟”。一方面,东部沿海地区将劳动密集型产业转移到在劳动力、土地和内需市场等方面仍具有比较优势的中西部地区;另一方面,本地企业逐渐转型为资本和技术密集型产业。地区间就业机会分布发生改变,由此导致流入东部地区的农民工逐渐减少,中西部地区回流农民工增加,验证了假说2。

在控制变量方面,回归估计结果显示

进一步选取上海、江苏、浙江、福建和广东五个人口流入大省,分析东南五省要素相对价格对农民工回流的影响。回归结果显示(见表6),要素相对价格对东部地区农民工净流入影响呈“倒U形”分布,对中西部地区农民工净流入影响则相反,与基准回归结果相一致。要素相对价格上升使得东部地区农民工净流入减少,中西部地区农民工净流入增加,农民工表现出向中西部地区回流的趋势。这主要受制造业产业转型后中西部地区就业机会增加的影响。同时,农民工回流后幸福感增加。在就业机会与幸福感的共同作用下,农民工回流趋势显现。

| 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | 东北地区 | |

|

|

−0.098***(0.020) | 0.051***(0.015) | 0.049**(0.020) | −0.002(0.001) |

|

|

−0.085***(0.017) | 0.003(0.013) | 0.085***(0.017) | −0.002**(0.001) |

|

|

−0.151***(0.027) | 0.061***(0.018) | 0.091***(0.026) | −0.001(0.001) |

| 其他控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 地区固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 样本量 | 8485 | 8485 | 8485 | 8485 |

| R2 | 0.012 | 0.004 | 0.007 | 0.001 |

本文主要从三方面进行了稳健性检验。首先,考虑到多种数据匹配可能造成估计偏误,并且,基准回归中采用的数据是混合截面数据,流动人口规模数据为省级面板数据,相比较而言,采用面板数据估计能够剔除不随时间改变因素的影响。因此,将数据更换为宏观流动人口规模数据进行稳健性检验。其次,由于中国流动人口动态监测调查数据是混合截面数据,因此,也可以采用随机效应模型进行估计,为检验基准回归模型设定的稳健性,采用随机效应模型重新估计。最后,农民工包括新生代农民工和老一代农民工,由于生长环境和教育程度等诸多方面存在较大差异,新生代农民工和老一代农民工的就业地选择也不尽相同。因此,将农民工划分为新生代农民工和老一代农民工,比较两组样本农民工回流的差异性。

1.流动人口规模分析。将基准回归数据替换为宏观流动人口规模数据进行稳健性检验,分析要素相对价格对流动人口规模影响的动态变化趋势。具体模型设定如下:

| $ flow\_scal{e_{it}} = {\rho _0} + {\rho _1}{P_L}/{P_K}_{it} + {\rho _2}{P_L}/{P_K}_{it} \times east + {\rho _3}X + {\zeta _{it}} $ | (6) |

其中,flow_scaleit 表示流动人口规模,PL/PK表示要素相对价格,east表示东部地区虚拟变量,X表示其他控制变量,具体包括流动人口受教育程度、消费者物价指数、平减后的工业增加值(2000=100)以及总抚养比,

为探究要素相对价格对流动人口规模影响随时间变化的特征,基于2002—2017年中国人口与就业统计年鉴数据,将其平均划分为2002—2005年、2006—2009年、2010—2013年和2014—2017年四个阶段。四个阶段回归结果显示,东部地区虚拟变量与要素相对价格交互项对流动人口规模均具有负向显著影响,与基准回归结果相一致。东部地区劳动与资本相对价格上升,使得劳动密集型产业迫于成本压力向中西部地区转移,对农民工回流产生导向作用,跨地区流动农民工减少,流动人口规模逐渐变小。

2.随机效应模型。为检验基准回归模型构建的合理性,采用随机效应模型重新估计要素价格对农民工回流的影响。结果显示,与OLS估计结果相比,除东北地区产业转型变为不显著外,其他变量显著性和回归系数基本未发生改变。由此可见,要素价格对农民工回流影响的回归结果具有稳健性。

3.代际差异分析。考虑到新生代农民工和老一代农民工在流动方向选择方面可能存在较大差异,因此,基于代际差异角度进行稳健性检验。回归结果发现

在中国迈向“制造强国”进程中,随着劳动和资本等要素充裕程度发生变化,要素价格发生改变,东部沿海地区制造业加速转型特别是向中西部地区转移,进而影响农民工流动方向,形成了农民工回流现象。本文在厘清农民工流动演变现状的基础上,分析了在制造业转型过程中要素价格变化对农民工回流的影响。研究结果发现,第一,要素价格上升使农民工流动方向由单向地流向东部沿海经济发达地区,转向流出和向中西部地区回流并存,并且农民工表现出明显的回流趋势。第二,要素价格变化对农民工回流的影响主要通过劳动密集型产业转型发挥作用。东部地区劳动密集型产业转移到中西部地区后,就业机会增加对中西部地区农民工回流发挥了导向作用。同时还发现,农民工回流主要受就业机会与幸福感双重驱动。此外,要素价格对老一代农民工回流的影响程度大于新生代农民工。

上述研究结论具有以下几点政策意涵:第一,农民工回流为中西部地区经济发展提供了新的契机。因此,中西部地区要充分利用好回流农民工的人才溢出效应,为中西部地区经济发展增添新动能。同时,积极鼓励农民工返乡创业,带动中西部地区经济发展,缩小地区发展差距。第二,中西部地区要不断完善交通、通信网络等基础设施建设,同时出台关于产业承接的优惠政策,用良好的“硬环境”和“软环境”承接东部沿海地区的劳动密集型制造业,更好地发挥各地区的比较优势,发展地区优势产业集群,为农民工回流提供充足的就业机会,继续发挥制造业在稳定就业方面的重要作用。第三,需要有针对性地制定农民工流动的代际差异政策,一方面,不断完善老一代农民工回流后养老和医疗等社会保障相关政策;另一方面,不断提升新生代农民工的技能水平,契合未来城市发展的技能型劳动力需求。

随着乡村振兴战略全面推进,城乡关系进入新阶段,可预计的是,乡村人口和农业从业人员占比继续下降的同时,乡村地区和产业将迎来新的发展,从而要求优化乡村人口结构和农业劳动力结构,吸引劳动力回流返乡。对此,未来的研究还需要从城乡关系重塑和劳动力重新配置视角,进一步讨论和厘清农民工回流问题及其背后的内在机理。

| [1] | 白南生, 何宇鹏. 回乡, 还是外出?——安徽四川二省农村外出劳动力回流研究[J].社会学研究,2002(3). |

| [2] | 蔡昉. 人口转变、人口红利与刘易斯转折点[J].经济研究,2010(4). |

| [3] | 蔡昉, 都阳. 迁移的双重动因及其政策含义——检验相对贫困假说[J].中国人口科学,2002(4). |

| [4] | 蔡昉, 王德文, 曲玥. 中国产业升级的大国雁阵模型分析[J].经济研究,2009(9). |

| [5] | 程名望, 史清华, 徐剑侠. 中国农村劳动力转移动因与障碍的一种解释[J].经济研究,2006(4). |

| [6] | 仇童伟, 罗必良. 农地调整会抑制农村劳动力非农转移吗?[J].中国农村观察,2017(4). |

| [7] | 都阳, 贾朋, 程杰. 劳动力市场结构变迁、工作任务与技能需求[J].劳动经济研究,2017(3). |

| [8] | 耿明斋. 中西部地区承接产业转移: 案例与政策创新[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2018. |

| [9] | 关海玲, 丁晶珂, 赵静. 产业结构转型对农村劳动力转移吸纳效率的实证分析[J].经济问题,2015(2). |

| [10] | 郭力, 陈浩, 曹亚. 产业转移与劳动力回流背景下农民工跨省流动意愿的影响因素分析——基于中部地区6省的农户调查[J].中国农村经济,2011(6). |

| [11] | 郭云南, 姚洋. 宗族网络与农村劳动力流动[J].管理世界,2013(3). |

| [12] | 国家行政学院经济学教研部. 中国经济新方位[M]. 人民出版社, 2017. |

| [13] | 贺胜兵, 刘友金, 段昌梅. 承接产业转移示范区具有更高的全要素生产率吗?[J].财经研究,2019(3). |

| [14] | 何伟. 经济发展、劳动力市场转型与农民工分化[J].经济学动态,2021(3). |

| [15] | 何小钢, 刘叩明. 机器人、工作任务与就业极化效应——来自中国工业企业的证据[J].数量经济技术经济研究,2023(4). |

| [16] | 简新华, 张建伟. 从“民工潮”到“民工荒”——农村剩余劳动力有效转移的制度分析[J].人口研究,2005(2). |

| [17] | 李琴, 朱农. 产业转移背景下的农民工流动与工资差异分析[J].中国农村经济,2014(10). |

| [18] | 李勇刚. 收入差距、房价水平与农村剩余劳动力转移——基于面板联立方程模型的经验分析[J].华中科技大学学报(社会科学版),2016(1). |

| [19] | 林炜. 企业创新激励: 来自中国劳动力成本上升的解释[J].管理世界,2013(10). |

| [20] | 林毅夫, 李永军. 中小金融机构发展与中小企业融资[J].经济研究,2001(1). |

| [21] | 吕炜, 张晓颖, 王伟同. 农机具购置补贴、农业生产效率与农村劳动力转移[J].中国农村经济,2015(8). |

| [22] | 戚迪明, 张广胜. 农民工流动与城市定居意愿分析——基于沈阳市农民工的调查[J].农业技术经济,2012(4). |

| [23] | 秦敬云, 杜靖. 东部产业转移与西部优势产业发展[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2017. |

| [24] | 曲玥, 蔡昉, 张晓波. “飞雁模式”发生了吗? ——对1998—2008年中国制造业的分析[J].经济学(季刊),2013(3). |

| [25] | 石智雷, 刘思辰, 赵颖. 不稳定就业与农民工市民化悖论: 基于劳动过程的视角[J].社会,2022(1). |

| [26] | 速水佑次郎, 弗农·拉坦. 农业发展: 国际前景[M]. |

| [27] | 孙文凯, 白重恩, 谢沛初. 户籍制度改革对中国农村劳动力流动的影响[J].经济研究,2011(1). |

| [28] | 汪为, 吴海涛. 家庭生命周期视角下农村劳动力非农转移的影响因素分析——基于湖北省的调查数据[J].中国农村观察,2017(6). |

| [29] | 王子成, 赵忠. 农民工迁移模式的动态选择: 外出、回流还是再迁移[J].管理世界,2013(1). |

| [30] | 吴方卫, 康姣姣. 农民工流向选择和区域流动变化研究——基于河南省农民工流向的经验研究[J].农业技术经济,2019(12). |

| [31] | 张欢, 吴方卫. 产业区域转移背景下就业机会与收支剩余对农民工回流的影响[J].中国农村经济,2022(6). |

| [32] | 张军, 吴桂英, 张吉鹏. 中国省际物质资本存量估算: 1952—2000[J].经济研究,2004(10). |

| [33] | 朱民, 张龙梅, 彭道菊. 中国产业结构转型与潜在经济增长率[J].中国社会科学,2020(11). |

| [34] | Akamatsu K. A historical pattern of economic growth in developing countries[J].The Developing Economies,1962,1(S1):3–25. |

| [35] | Duan J Y, Yin J L, Xu Y, et al. Should I stay or should I go? Job demands’ push and entrepreneurial resources’ pull in Chinese migrant workers’ return-home entrepreneurial intention[J].Entrepreneurship & Regional Development,2020,32(5-6):429–448. |

| [36] | Gu H Y, Ling Y K, Shen T Y. Return or not return: Examining the determinants of return intentions among migrant workers in Chinese cities[J].Asian Population Studies,2021,17(1):51–70. |

| [37] | Karim M R, Islam M T, Talukder B. COVID-19’s impacts on migrant workers from Bangladesh: In search of policy intervention[J].World Development,2020,136:105123. |

| [38] | Khanna A. Impact of migration of labour force due to global COVID-19 pandemic with reference to India[J].Journal of Health Management,2020,22(2):181–191. |

| [39] | Kojima K. The “flying geese” model of Asian economic development: Origin, theoretical extensions, and regional policy implications[J].Journal of Asian Economics,2000,11(4):375–401. |

| [40] | Lin C, Ma Y, Malatesta P, et al. Corporate ownership structure and bank loan syndicate structure[J].Journal of Financial Economics,2012,104(1):1–22. |

| [41] | Rajan S I, Narayana D. The financial crisis in the Gulf and its impact on South Asian migrant workers[A]. Jain P C, Oommen G Z. South Asian migration to gulf countries: History, policies, development[M]. London: Routledge India, 2015. |

| [42] | Serrano K, Abainza L, Calfat G. Rethinking return from the ‘left ahead’: The case of Filipino migrant workers in transnational spaces in Rome Italy[J].Migration and Development,2021,10(1):86–106. |

| [43] | Spitzer D L, Piper N. Retrenched and returned: Filipino migrant workers during times of crisis[J].Sociology,2014,48(5):1007–1023. |

2.Institute for Urban-Rural Development, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China;

3.Institute of Finance and Economics, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China