2023第25卷第4期

2.天津社会科学院 区域经济与城市发展研究所,天津 300071;

3.南开大学 经济学院, 天津 300071

发现和把握东道国市场机遇并从中获利是企业跨国投资的核心逻辑,数字经济具有的增长势头使之成为中国跨国企业竞相追逐的潜在目标。数据显示,2019年OECD国家数字经济占GDP的比重高达45.1%,并有进一步扩大的态势

跨国企业在以OFDI行为进入东道国时,面临本地市场成本和额外成本(“外来者劣势”)的双重压力。由此,数字经济与跨国投资的相关文献主要从东道国本地区位优势和以降低额外成本为主的跨国信息交流两方面展开探讨。(1)就区位优势而言,大多数研究认为东道国数字经济发展有助于外资进入(Huggins和Thompson,2020)。首先,数字基建与物流基建具有类似功能,根据就近集中权衡理论,更好的基建意味着更低的企业运输成本,从而以成本优势吸引跨国企业进入(Bhandari等,2023)。Huggins 和Thompson(2020)发现数字基建通过推进东道国产学研一体化进程可以达到降低外资投资门槛的效果,但也指出发展中国家降低投资门槛效果有限,其原因在于发展中国家的其他区位要素(糟糕的政府服务,泥泞的道路等)会起到抑制效果。其次,企业可以借助数字化生产技术提升生产效率,增强内部资源整合效率,放大所有权优势,使海外子公司更好地吸收来自母公司的技术,增强子公司产品竞争力(赵晓阳等,2023)。最后,数字经济发展提升东道国创新能力,增加对跨国公司的吸引力(周经和吴可心,2021)。对于寻求数字技术的跨国公司,东道国发达的数字经济意味着该国具有丰裕的数字资产;但数字经济发展对于跨国投资并非单向利好,它或许削弱了跨国投资的必要性(詹晓宁和欧阳永福,2018),特别是对高度数字化行业而言,跨国数字平台的建立取代了传统的跨国销售渠道,使得传统OFDI的收益大不如从前(Mai,2020)。(2)就跨国信息交流而言,以远程实时通讯为代表的数字技术会弥补因信息交流不畅而形成的外来者劣势(徐美娜和夏温平,2021),尤其是弱化空间地理距离对OFDI区位选择的影响(任晓燕和杨水利,2016)。基于国别异质性,齐俊妍和任奕达(2020)的研究发现: 由于贸易成本效应和制度质量效应的存在,“一带一路”沿线国家的数字经济即便存在显著差距,也能够显著促进中国跨国公司的进入。然而,数字经济时代跨国公司内部交流的加强,或许降低了企业在东道国追加投资的动力。Fisch和Fleury(2020)聚焦跨国公司内部网络发现,全球数字经济发展使得跨国公司内部网络更加集中化,海外机构数量减少,投资规模降低,并且母国与东道国间的数字经济发展差距也妨碍国际投资(曹书维和丘俭裕,2023)。

已有研究从跨国投资的实践层面肯定了数字经济的积极作用,其中大多是以基础设施和以研发创新为代表的传统区位要素作为分析对象,而忽视了具体的数字经济要素。从信息流动下的外来者劣势效应来看也存在有争议的结论。总体而言,在研究层次、逻辑构建和具体变量方面存在不足之处。首先,忽视了微观研究。已有研究更多关注对国际投资实践趋势的宏观叙事,较少有学者针对微观市场主体展开分析,而后者包含了更加生动的细节。其次,缺乏系统性的逻辑分析框架。大多数学者分别从本地成本或额外成本角度建立逻辑分析体系,但忽视了两者间的统一关系,这对以产生流动的市场信号为主的数字经济而言尤为关键。最后,缺乏数字经济与外来者劣势之间的机制效应研究。数字经济会影响外部市场和企业内部的信息流动,在方向上的对立究竟如何影响企业最终的区位选择是较少被考虑的问题。

基于以上不足,本文的创新之处在于:第一,给出一个系统性的逻辑分析框架。基于HMY模型构建一个包含本地成本和额外成本的跨国公司对外直接投资决策的分析框架,实现了系统性分析。从东道国的角度,将数字经济要素纳入其中,扩展了区位选择理论的研究边界,并分析了东道国数字经济发展通过降低本地成本和额外成本的渠道,吸引更多低生产率企业进入的作用机制。第二,提升了数据材料的质量。从微观视角出发,构建的跨国公司与国别面板数据集,不仅涵盖了更长的观察周期,而且识别了微观企业的国际投资行为特征,并从企业生产率和数字化程度等企业自身能力的视角,对内在因果效应进行异质性检验,给予理论模型实践数据的支撑。第三,从中国OFDI的具体特征出发,回答了“数字经济如何影响中国OFDI”这一现实问题,利用泊松伪最大似然(PPML)回归模型,就外部数字经济要素对企业OFDI决策的因果效应展开检验,构成对中国跨国投资实践的应用价值。

二、理论模型构建与分析基于企业微观视角,东道国数字经济发展对中国OFDI影响可以用HMY(Helpman-Melitz-Yeaple)模型进行分析。该模型以Helpman等(2004)为代表,将企业异质性理论引入“就近集中权衡”分析框架

| pi(ω)=ci/α=w/αφi | (1) |

在东道国生产销售商品ω的企业i总收入为:

| ri(ω)=pi(ω)qi(ω)=[pi(ω)/P]1−εY | (2) |

其中,P为一般价格水平,Y为国民总收入,

由于跨国投资涉及文化制度环境的差异,使得跨国企业在东道国经营时存在外来者劣势,外国投资者需要通过一定的资源投入(额外的沟通成本)抵消作为外来者所产生的风险。因而,本文把固定成本

| Ci=fextra+fdoc+wqi/φi | (3) |

其中,

如果令

| π(φi)=Bφiε−1−fextra−fdoc | (4) |

Helpman等(2004)认为,跨国企业是否进入东道国的决定因素在于,该公司的生产率水平是否高于进入该国后可以达到零利润点所需要的临界生产率水平。利用零利润条件求得生产率临界值

| φ0=[(fextra+fdoc)/B]1ε−1 | (5) |

由上文可以发现,本地固定成本、额外成本同临界生产率门槛成正相关关系。由于跨国公司在作投资决策时还未进入东道国,跨国公司的企业特征并不会对东道国的国别特征变量产生影响(Helpman等,2004)。如果将东道国数字经济(A)作为在企业海外投资决策时需要考虑的区位因素,那么,其将从固定成本与额外成本两方面对生产率临界值产生影响。

就固定成本而言,数字经济有助于降低本地固定成本

就额外成本而言,数字经济有助于克服外来者劣势,降低额外成本

综上所述,包含东道国数字经济(A)的临界生产率函数为:

| φ0=[(fextra+fdoc)/AB]1ε−1 | (6) |

对

| ∂φ0∂A=−1ε−1[(fextra+fdoc)/AB]2−εε−1[(fextra+fdoc)/A2B]<0 | (7) |

从公式推导可以发现

H:发达的东道国数字经济(A越大)可以减少跨国公司在该国所付出的固定成本与额外成本,从而降低临界生产率门槛,吸引更多的外资企业。

三、实证模型构建和检验 (一) 被解释变量与模型选择1. 被解释变量。使用中国上市企业海外新建子公司数量作为指征,选取原因是根据对外投资的自选择效应(Helpman等,2004),只有生产率高的企业才会选择对外直接投资,而上市公司的生产率处于整个行业的最前端,可有效反映跨国公司的行为特征。选取年份为2007—2019年,主要考虑到2006年之前东道国数字经济指数的数据普遍缺失,而2020年之后部分东道国数据暂时没有公布。

样本处理过程如下:首先,通过手工识别删除下面几种企业:一是剔除借壳上市企业之前的数据;二是删除目的地为避税天堂的海外子公司

上述处理后得到剔除典型避税地

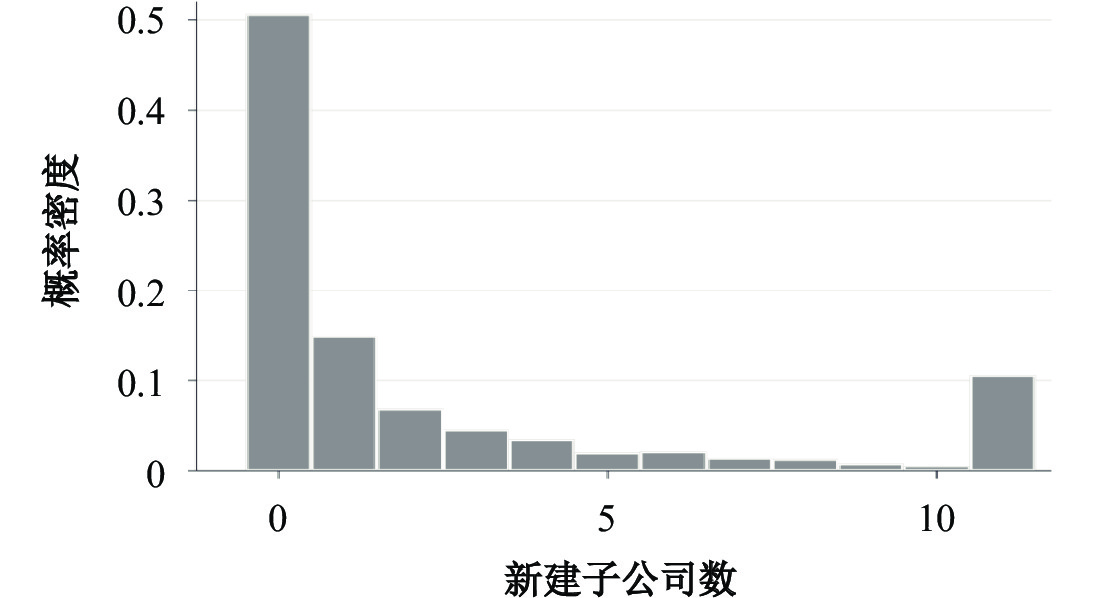

图1的横坐标为新建子公司数,纵坐标为概率密度值。首先,2007—2019年投资数为零样本约占总样本一半,表明零值问题明显。其次,大多数样本在10以下,且呈现出线性递减的分布,但有10%左右样本超过10。这表明中国企业偏好投资某些特定目的地,如2014—2019年,连续六年在美国新建的中国海外子公司数量都在三百家以上,美国俨然成为中国海外投资聚集地。

|

| 图 1 海外新建项目数样本概率分布图 |

2. 实证模型选择。使用高维固定效应泊松伪最大似然(HDFEPPML)回归模型,原因在于:第一,被解释变量的样本是国别层面的海外投资样本分布,属于计数变量,采取普通线性回归,容易造成统计偏误。第二,被解释变量特征具有零膨胀和过度分散特征,包括具有一半国别层面的海外新增企业为零值和超过10%的数据分布于10以上。第三,相对于普通的泊松面板回归,泊松伪最大似然回归标准误下的估计结果更加稳健。第四,高维度的固定效应可以缓解由于遗漏解释变量导致的内生性问题。

根据Hardin和Hilbe(2018)的推导,泊松分布基本假设为:

| E(y)=μ=g−1(xβ) | (8) |

其中,y为中国企业在k国t年的新建子公司数,

| L(θ,ϕ;y1,y2,…,ym)=∏nm=1exp{ymθm−b(θm)a(ϕ)+c(ym,ϕ)} | (9) |

其中,

通过求解(伪)似然最大化的一阶条件,可得到系数

| β(r)=[X′W(r−1)X]−1X′W(r−1)z(r−1) | (10) |

其中,解释变量矩阵为X,权重矩阵方程为:

| W(r−1)=diag{exp[xβ(r−1)]} | (11) |

中间回归的因变量z为:

| z(r−1)={y−exp[xβ(r−1)]exp[xβ(r−1)]+xβ(r−1)} | (12) |

3. 解释变量:数字经济水平(NRI)。数字信息技术应用广泛,若只使用某个指标指证,不足以全面准确衡量东道国(地区)的数字经济发展水平(董有德等,2020;齐俊妍和任奕达,2020),因此以数字经济指数(又称网络成熟度指数NRI)为表征。数字经济指数越高,表明该国数字经济越发达。数据来源于《全球信息技术报告》

本文对该指数作如下处理:由于制度环境大多为东道国政府关于互联网的规范与政策,与数字经济关联度不大,将关于制度环境的二级指标予以剔除,仅选取数字基建、场景应用和接受度指数所对应的二级指标,并且采用熵权法进行指数合成。需要注意的是,2018年之后《全球信息技术报告》采用了百分制的评价体系,为不影响合成时的权重系数,本文将2018年和2019年的NRI指标单独合成。由于数字经济发展指数在t期的总指数是由t-1期子指标合成(部分二级指标采用的是t-2期的数据合成),t期指数实际上反映的是t-1期各国数字经济发展水平,因此将该指数统一滞后一期处理,即2019年NRI指数视为2018年数字经济水平。最后,将缺失的数据通过线性差值法进行填补。

4. 控制变量。考虑到其他经济因素对中国企业OFDI决策产生影响,从东道国国别的角度设置对应控制变量。基于就近集约权衡理论,选取东道国的区位吸引要素和投资壁垒作为控制变量。经济发达程度是以2017 年美元价格为基期的实际人均GDP;汇率采用直接汇率法,即东道国与中国人民币的汇率之比;开放度为进出口贸易额度占 GDP 的比值;国际运输成本为地理距离与国际石油年度均价的交互项;人力资本为专科及以上人口占总人口的比例;传统基建选取航空货运量、码头货物吞吐量、航轮运力指标和航空乘客运载量四种指标,利用熵值法合成指数;人口为当地人口总数;投资与贸易壁垒采用投资与贸易自由度来表示。

从描述性统计(见表1)可以看出,中国上市公司在2007—2019年间对不同东道国海外投资数量存在明显分化,最大为315,而最小为0,均值为6。这表明中国上市公司对外投资在国别层面存在聚集现象。东道国的数字经济指数均值为0.49,最高值为0.96,最低值为0.02,表明不同国家的数字经济发展差距较大。

| 变量 | 变量指标 | 观测值 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| 海外投资数 | NUM | 1391 | 6.021 | 20.672 | 0 | 315 |

| 数字基建 | EINFRA | 1391 | 1.506 | 0.078 | 0.203 | 4.184 |

| 数字经济指数 | NRI | 1328 | 0.492 | 0.217 | 0.02 | 0.96 |

| 国际运输成本 | DIS | 1391 | 6.314 | 0.616 | 3.723 | 7.562 |

| 经济发达程度 | PGDP | 1391 | 9.592 | 1.137 | 6.522 | 12.023 |

| 汇率 | XR | 1391 | 2.509 | 2.806 | −0.97 | 10.618 |

| 人力资本 | HC | 1326 | 0.043 | 0.981 | −2.337 | 2.204 |

| 传统基建 | INFRA | 1391 | 0.03 | 1.017 | −0.746 | 5.8 |

| 贸易开放度 | OPEN | 1391 | 0.032 | 1.018 | −1.36 | 7.088 |

| 投资自由度 | INVFRE | 1367 | 0.043 | 0.91 | −5.058 | 1.211 |

| 贸易自由度 | TRAFRE | 1385 | 0.03 | 0.99 | −8.16 | 1.161 |

| 人口 | POP | 1391 | −0.006 | 0.998 | −2.358 | 2.994 |

| 注:控制变量值为取对数后的值。 | ||||||

基础检验使用泊松伪最大似然(PPML)回归模型,并在其中加入高维度固定效应(HDFE)方法,考虑到固定国别后出现的共线性问题,本文将国别固定效应放大到区域层面的固定效应

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 变量 | NUM | NUM | NUM | NUM |

| NRI | 1.295*** | 1.328*** | 0.436*** | 0.361*** |

| (0.121) | (0.159) | (0.100) | (0.103) | |

| 控制变量 | 无 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 常数 | 1.324*** | −1.442 | −7.487*** | −8.194*** |

| (0.106) | (1.569) | (1.122) | (1.107) | |

| 观测值 | 1328 | 1268 | 1268 | 1249 |

| Pseudo R2 | 0.534 | 0.562 | 0.812 | 0.817 |

| 注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平;年份效应、区域效应均已固定。下同。 | ||||

稳健性检验主要从模型替换和样本替换两方面展开。第一,为检验东道国数字经济对跨国公司区位选择的内生性问题,本文采用工具变量模型以规避内生性。参考施炳展与李建桐(2020),IV选取1977—1989年各国电话普及率,原因是电话通讯作为上一代信息科技与当今的数字技术具有传承性,同时工具变量年份与被解释变量年份间隔较远,避免了被解释变量反向干扰的情况。第二,对于模型稳健性检验,采用负二项模型替换原有模型。第三,对于被解释变量极端值较高引起的异方差问题,将被解释变量缩尾2%处理。第四,为避免解释变量合成偏误,采用合成值中的数字基建部分进行替代。第五,从基准检验逐步添加控制变量,发现NRI的系数值不断缩小,表明可能存在“坏”的控制变量问题,也就是说,国别层面的控制变量存在作为NRI的中介渠道作用,比如人均GDP和人力资本,在控制这些国别变量后,相当于阻断了东道国数字经济发展对中国OFDI的部分作用渠道,缩小核心解释变量的系数值与降低显著性,造成回归结果有偏估计。因此,需要检验 “坏”的控制变量问题是否会造成回归结果偏误。对于“坏”的控制变量问题,采用罗长远和吴梦如(2022)的方法,所有控制变量以2006年的数据为基期,将后面每一年的控制变量乘以自然数,以阻断控制变量与数字经济的内生性,处理后的控制变量可有效阻断控制变量对回归模型的干扰。

通过表3列(2)的IV检验可以发现,内生性检验卡方统计的P值在5%水平上拒绝原假设,表明工具变量不存在内生性问题。虽然东道国的NRI回归系数有所变化,但显著性不变,表明东道国数字经济与中国OFDI的区位决策间的内生性不强。列(3)显示在采用负二项模型后,东道国数字经济回归系数的显著性和符号都未变,表示结论具有一定的稳健性。同样,发现列(4)中的NRI回归系数依旧稳健,列(1)替代解释变量后,解释结论未变。列(5)将控制变量变为随时间平方项后,NRI的系数得到放大,同时拟合优度仅比基准回归(4)中的略小,其原因是部分控制变量在东道国数字经济对中国OFDI的影响机制中具有通道作用,控制后掐断了控制变量的渠道作用,造成NRI回归系数偏低,但由于数字经济对中国OFDI的影响渠道并非单一,在采用虚拟控制变量后回归结果显著性没有改变,表明研究结论具有一定的稳健性。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| 变量 | 数字基建 | IV变量 | 负二项模型 | 缩尾2% | 控制变量替换 |

| EINFRA | 0.276***(0.062) | ||||

| NRI | 9.983***(2.809) | 0.487***(0.081) | 0.291***(0.104) | 1.018***(0.100) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 基期控制变量ⅹt | 控制 | ||||

| 常数 | −8.455***(1.158) | −61.571***(23.231) | −8.212***(1.103) | 5.494***(1.248) | |

| Lnsig2u | 0.708***(0.088) | ||||

| chi2(1) | 3.474[0.062] | ||||

| 观测值 | 1145 | 1109 | 1155 | 1142 | 1251 |

| Pseudo R2 | 0.824 | − | − | 0.727 | 0.783 |

| 注:chi2(1)值为工具变量外生性检验的值,[]内为P值。 | |||||

由于传统中介效应检验模型(Sobel检验)存在中介变量内生性问题,广受诟病。为此,选取潜在因果解释模型,先通过理论分析找出影响中国企业区位选择机制变量,再检验东道国数字经济是否对机制变量产生影响,从而证明机制变量在其中的作用。结合理论分析部分,可知数字经济拉低东道国生产率准入门槛的作用机理是本地成本效应和额外成本效应,因此从本地成本和额外成本的视角进行数字经济影响跨国企业OFDI的机制检验。

本地成本的降低主要受益于数字技术的高效率。一方面,从交易成本理论出发,数字经济的“工具属性”帮助企业降低信息搜索成本,企业可以在短期内迅速搜集产品价格变动和市场需求信息,降低了对传统销售网络的依赖,使得流通与销售环节的成本得以降低,提升了资本利用效率(张昕蔚,2019)。另一方面,数字化管理和基于算法的任务分配,优化生产流程和人员利用率,帮助企业提高管理效率,优化资本要素市场匹配度,降低单位成本中资本要素需求,表现为资本投入产出比的提升。由此选取东道国资本投入产出比作为本地成本代理变量,东道国的资本投入产出比越高,意味着资本效率越高,对于海外资本的吸引力也越强。东道国资本数据来自宾夕法尼亚大学佩恩表,东道国产出使用实际GDP表示。

额外成本降低主要是数字经济缓解了跨国企业需要克服的外来者劣势。首先,数字技术发展提升信息流动速度,全球的风土人情可以迅速便捷地被跨国公司获取,降低因各国制度文化差异所造成的跨国市场信息搜索成本。其次,数字化产品逐渐成为一种具有全球化和开放性属性的新文化价值符号,它正在创造出一种超越国别的文化生态系统和一种全球通识的“语言”,缓解了由地理环境阻隔所形成的文化鸿沟(Coreynen等,2020)。最后,数字经济给跨国公司提供的宣传平台,通过大数据分析,帮助企业产品与本土文化相结合,让东道国消费者更容易接受,以化解合法性危机。因此,选取东道国制度文化开放度指数作为外来者劣势的衡量指标,制度文化开放度指数越高,代表东道国的文化越开放与包容,不但能够降低跨国公司本土化难度,还更容易让跨国公司获得认同感,使其面临较低的外来者成本。制度文化开放度指数由六个具体指标利用熵权法合成,具体包括国外大使馆数量、联合国人员占人口的百分比、国际非政府组织数量、东道国加入的国际政府间组织数目1945年以来签订的国际条约数以及东道国拥有双边投资条约的伙伴数。数据来自瑞士联邦理工学院数据库。

从表4可以看出,东道国数字经济对相应中介效应变量的影响与假设一致。这表明:从本地成本路径出发,东道国数字经济发展通过提升资本要素的投入产出效率,实现了以国际资本流动为载体的资源配置优化(Yunis等,2018),并表现为吸引更多的中国OFDI进入;从额外成本路径出发,数字经济通过提升区域自身的文化制度开放程度,增强了跨国企业对当地文化和社会环境的熟悉程度,有助于降低跨国企业作为外来者所面对的外部不确定性风险和相关外来者劣势(Park和Lee,2021)。

| (1) | (2) | |

| 变量 | 资本投入产出比 | 制度文化开放度 |

| NRI | 0.196*** | 0.055*** |

| (0.053) | (0.004) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 |

| 常数 | 3.259*** | 0.231*** |

| (0.448) | (0.038) | |

| 观测值 | 1155 | 1236 |

| R2 | 0.352 | 0.877 |

1. 数字经济国别异质性检验。国家经济发展水平直接影响当地数字经济发展程度(Goldfarb和Tucker,2019),进而可能对中国跨国企业OFDI决策产生影响。据此,需要就不同发展程度国家开展异质性检验。将总样本分为发达与发展中国家两类组别,划分依据来自于世界银行的标准,将OECD国家中的高收入国家划分为发达国家,将其余国家划分为发展中国家。表5的列(1)为东道国经济发展程度异质性的检验结果,从中发现,发达国家的数字经济发展与中国OFDI数量显著正相关,而欠发达国家则不够显著,表明发达国家的数字经济可以有效促进中国的OFDI,但发展中国家则不能。其原因在于欠发达国家既包含拥有丰富自然资源的国家,也包含拥有廉价劳动力的国家,中方企业在上述区域的OFDI更多地被赋予自然资源获取、生产成本降低和市场扩展等战略目标,而每种投资动机对东道国数字经济的敏感度截然不同。列(2)为东道国数字经济发展程度异质性的检验结果,从中可以看出数字经济对中国新增投资数的影响存在异质性。在数字经济发展水平高于中国的组别,东道国数字经济发展水平系数显著为正,而低于中国的组别虽然系数为正,但不显著,表明数字经济发达的地区,数字经济是中国跨国公司投资考虑的因素,然而数字经济较落后的地区则难以成为投资要考虑的因素。可见,数字经济影响中国OFDI存在国别层面的门槛。

| (1) | (2) | |

| 变量 | 海外投资数 | 海外投资数 |

| 发展中国家NRI | 0.323(0.248) | |

| 发达国家NRI | 0.362***(0.103) | |

| 低数字经济国家NRI | 0.162(0.134) | |

| 高数字经济国家NRI | 0.344***(0.162) | |

| 常数 | −8.270***(1.233) | −8.811***(1.113) |

| 观测值 | 1249 | 1155 |

| Pseudo R2 | 0.817 | 0.819 |

2.行业数字化异质性检验。跨国企业是否为数字型企业,在对东道国数字经济重视程度上可能存在差异。数字型企业对东道国数字技术的获取更具有技术寻求动机,同时随着数字时代的到来,互联网+和数字化转型成为传统企业战略转型的方向,高数字化企业可以利用自身先进的数字技术实现有效公司治理,在海外投资时对东道国数字技术的获取需求没有低数字化企业那么强烈,因此有必要对行业数字化程度进行异质性检验。

将样本按照是否为数字型企业和数字化程度进行分组检验。行业和企业的划分方法如下:(1)数字型行业的分类。按照上市公司所属行业是否属于数字化行业进行划分,其中数字型行业为互联网行业、计算机、通信设备制造业、软件和信息技术服务业,其余行业划归为非数字型行业。(2)数字化水平的划分。将企业按照样本期内数字化水平与行业内的平均值相比较,将较高的定义为高数字化企业,反之为低数字化企业。其中,跨国公司数字化程度以吴非等(2021)提出的数字化关键词频衡量。

表6中列(1)、列(2)为不同数字化程度的数字型企业检验回归结果。结果显示,就数字型企业而言,东道国数字经济发展对高数字化企业影响程度和显著性都要低于低数字化企业。原因是低数字化企业由于母公司无法提供高效和安全的跨国沟通渠道和数据分析系统,往往需要利用东道国数字基建和服务实现海外子公司的运营,并且发达的东道国数字经济意味着东道国拥有竞争力较强的数字型企业与先进的数字技术,相对于高数字化程度的数字型企业,它对于有技术寻求动机的低数字化企业更有吸引力。列(3)、列(4)是不同数字化程度的非数字型企业回归检验,所得出的结论与数字型企业类似,表明东道国发达的数字经济对于数字化程度较低的跨国企业更具吸引力。其原因是,数字化程度高的公司在海外投资布局时,可以依托母公司的数字技术,消除由双边制度文化差异产生的信息不对称,实现对当地信息快速搜集与精准掌握(Coreynen等,2020);而数字化程度较低的跨国公司本身不具备这种内部优势,更需要借助东道国的数字技术消除不对称信息劣势。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |

| 数字型 | 非数字型 | |||

| 低数字化 | 高数字化 | 低数字化 | 高数字化 | |

| NRI | 0.375** | 0.304* | 0.616*** | 0.299** |

| (0.165) | (0.181) | (0.107) | (0.142) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 常数 | −5.474*** | −11.503*** | −8.102*** | −11.356*** |

| (1.950) | (2.352) | (1.299) | (1.624) | |

| 观测值 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 |

| Pseudo R2 | 0.649 | 0.561 | 0.755 | 0.713 |

3.企业异质性检验。企业异质性检验从生产率和投资经验两个角度展开。蒋冠宏(2015)指出,跨国企业OFDI具有自选择效应,导致不同生产率企业投资行为迥异。高生产率企业由于自身具有雄厚资金和先进技术,能够弥补东道国数字信息欠发达的情况;而低生产率企业不具备相应的数字型设备和技术,在跨国投资时,可能更为依赖东道国的数字经济发展。因此,以母公司生产率水平作为分组依据进行检验。从生产率水平来看,按照生产率高低程度划分为高生产率企业和低生产率企业。首先,每个上市公司取2007—2019年生产率平均值;然后,按照行业类型分类计算出不同行业的平均值。将生产率水平高于行业平均值的企业设为高生产率企业,其余为低生产率企业。母公司生产率水平的计算方法为:采用包络分析法(DEA),将固定资产净额、无形资产净额、商誉、研发支出、营业成本、销售与管理费用作为DEA 分析中的投入变量,把营业收入作为唯一的产出变量,使用数据包络分析的方法,计算出母公司生产率(TFP)。相关的公司数据均来自CSMAR数据库。

根据中介效应检验可以发现,额外成本降低在数字经济对中国OFDI影响效应中起到重要作用。从资源整合效率的角度,先前投资经验具有帮助母公司获取东道国信息的作用,它可有效降低由东道国与母国间文化制度距离产生的额外成本(Sheard,2014),因此有必要基于投资经验异质性来判断在额外成本方面是否存在异质性。而投资经验又细分为一般性海外投资经验和东道国投资经验。一般性经验可以帮助跨国公司掌握国际市场趋势和熟悉海外经营模式(薛求知和帅佳旖,2019),东道国投资经验可以针对性地了解东道国当地的信息,本文以企业在OFDI前是否具有海外投资经验、是否具有东道国投资经验作为投资经验分类检验的依据。

表7的列(1)与列(2)是企业生产率异质性的检验。从中发现,生产率差异会影响区位决策与当地数字经济水平之间的关系。具体而言,生产率较低的跨国公司更依赖东道国数字信息技术,对当地数字经济发达与否更敏感。原因可能是,东道国先进的数字科技及其广泛应用帮助低生产率企业实现扁平化管理,实现数字化操控与智能化生产,节约管理费用,降低生产成本,使得中国的跨国公司可以跨过投资的生产率临界门槛。然而对于高生产率企业,东道国数字经济对其区位选择影响不显著,这是由于高生产率企业自身完善的管理措施和强大的信息搜集能力,对东道国的数字信息技术依赖较弱,也就是说,即使没有东道国数字经济的帮助,高生产率企业也会跨过临界生产率门槛对东道国进行投资。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 变量 | 高生产率 | 低生产率 | 无东道国经验 | 有东道国经验 | 无海外经验 | 有海外经验 |

| NRI | 0.143(0.138) | 0.487***(0.111) | 0.507***(0.099) | −0.022(0.196) | 0.489***(0.125) | 0.250**(0.122) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 常数 | −11.916***(1.444) | −6.465***(1.185) | −6.684***(1.114) | −14.442***(2.155) | 6.458***(1.310) | −10.696***(1.314) |

| 观测值 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 |

| Pseudo R2 | 0.747 | 0.771 | 0.780 | 0.740 | 0.793 | 0.740 |

表7列(3)、列(4)是东道国投资经验的异质性检验。从中可见,有东道国投资经验组的数字经济系数不显著,没有投资经验组的数字经济回归系数在1%水平上显著为正,表明初次进入东道国的跨国公司更加看重当地数字经济的发展水平。数字经济在企业初次投资时起到的作用较大,等到企业再投资时,随着对当地市场需求和风俗文化的了解,数字经济发展所体现的便利性就不再是跨国公司的主要考虑因素。部分原因是,根据乌普萨拉模型( Uppsala model),跨国母公司通过两种方式从海外投资经验中获取知识:一是试错积累经验

本文基于就近集中权衡理论构建了东道国数字经济对跨国公司海外投资决策的理论模型,并使用2007—2019年中国上市公司对外投资数据,就东道国数字经济与中国OFDI之间的因果效应进行检验,结果显示数字经济发展显著增强了对中国跨国企业OFDI的吸引力,且结论具有稳健性。因果效应机制检验发现,数字经济发展通过提升当地资本回报率和文化制度的开放水平,依次从效率提升和外来者劣势缓解两个层面对中国OFDI具有吸引力。从国别和数字经济发展水平的宏观层面就基础检验结论展开异质性分析,结果表明:相对于发展中国家,发达国家的数字经济显著增强了对中国OFDI的吸引力;相对于数字经济欠发达国家,数字经济发达国家能吸引更多的中国企业进行投资。从微观层面展开异质性检验,发现相对于竞争力强(高生产率、高数字化)的企业,发达的东道国数字经济对竞争力弱(低生产率、低数字化)的企业更有吸引力。同时,数字经济可以弥补跨国企业在进行OFDI时投资经验的不足。

基于研究结论,就优化中国跨国投资区位布局、推进高水平对外开放战略提出如下政策建议:一是跨国投资要聚焦数字要素,把握数字发展红利。政府部门要尊重企业国际化发展规律,积极优化国际营商环境,为企业在数字经济要素丰富的国家和地区进行跨国投资提供支持。二是给予后发企业财政和金融政策支持,鼓励他们通过吸收当地数字要素资源,夯实企业竞争力,助力其顺利走出国门,稳步推进海外战略。三是以数字经济发展塑造我国外商投资吸引力新格局。数字经济的“吸引力”效应对于构建中国外商直接投资新格局具有重要的参考价值。具体而言,就是通过推进区域数字经济发展水平,提升资本回报率水平,同时大力推进文化制度交流,缓解各种“距离”成本约束,共同形成外商投资的效率和成本优势“高地”,助力企业国际战略实施。

应当承认,受限于数字经济理论的欠缺和作者水平,本文还存在一系列不足之处,并构成未来研究的扩展方向。在作用机制部分,本文的模型构建较为单一,略显单薄,只是简单地将东道国数字经济作为外生变量考虑,未来将会以数字要素作为东道国独特的新兴禀赋与传统禀赋进行比较研究。在实证研究部分,存在样本选择性偏差。由于样本可得性的限制,本文仅选取上市公司数据库,而存在样本量偏小的问题,导致结论的代表性和普适性存疑,未来会考虑扩大样本规模。

| [1] | 曹书维, 丘俭裕. 国际数字经济发展差距对中国OFDI的影响[J].统计与决策,2023(1). |

| [2] | 董有德, 唐毅, 张露. 东道国腐败治理、基础设施建设与中国对外直接投资[J].上海经济研究,2020(12). |

| [3] | 黄鹏, 陈靓. 数字经济全球化下的世界经济运行机制与规则构建: 基于要素流动理论的视角[J].世界经济研究,2021(3). |

| [4] | 蒋冠宏. 我国企业对外直接投资的异质性及对我国经济发展和产业结构的微观影响[D]. 天津: 南开大学, 2015. |

| [5] | 罗长远, 吴梦如. 美国出口管制、技术距离与企业自主创新: 基于2010~2018年中国上市公司数据的研究[J].世界经济研究,2022(10). |

| [6] | 聂爱云, 刘可, 何小钢. 企业数字化、组织分权与定制化生产——来自世界银行企业调查数据的证据[J].管理学刊,2022(4). |

| [7] | 齐俊妍, 任奕达. 东道国数字经济发展水平与中国对外直接投资——基于“一带一路”沿线43国的考察[J].国际经贸探索,2020(9). |

| [8] | 任晓燕, 杨水利. 对外直接投资区位选择影响因素的实证研究——基于投资动机视角[J].预测,2016(3). |

| [9] | 施炳展, 李建桐. 互联网是否促进了分工: 来自中国制造业企业的证据[J].管理世界,2020(4). |

| [10] | 吴非, 胡慧芷, 林慧妍, 等. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J].管理世界,2021(7). |

| [11] | 徐美娜, 夏温平. 数字跨国公司对外投资的进入与扩张决定: 平台型数字企业集聚的分析视角[J].世界经济研究,2021(12). |

| [12] | 薛求知, 帅佳旖. 制度距离、经验效应与对外直接投资区位选择——以中国制造业上市公司为例[J].中国流通经济,2019(8). |

| [13] | 衣长军, 徐雪玉, 刘晓丹, 等. 制度距离对OFDI企业创新绩效影响研究: 基于组织学习的调节效应[J].世界经济研究,2018(5). |

| [14] | 詹晓宁, 欧阳永福. 数字经济下全球投资的新趋势与中国利用外资的新战略[J].管理世界,2018(3). |

| [15] | 张昕蔚. 数字经济条件下的创新模式演化研究[J].经济学家,2019(7). |

| [16] | 赵宸宇, 王文春, 李雪松. 数字化转型如何影响企业全要素生产率[J].财贸经济,2021(7). |

| [17] | 赵晓阳, 衣长军, 郭敏敏. 数字经济发展能否“稳外资”?[J].经济评论,2023(2). |

| [18] | 周经, 吴可心. 东道国数字经济发展促进了中国对外直接投资吗?[J].南京财经大学学报,2021(2). |

| [19] | Anderson J E, Larch M, Yotov Y V. Trade and investment in the global economy[R]. Working Paper 23757, 2017. |

| [20] | Bhandari K R, Zámborský P, Ranta M, et al. Digitalization, internationalization, and firm performance: A resource-orchestration perspective on new OLI advantages[J].International Business Review,2023,32(4):102135. |

| [21] | Coreynen W, Matthyssens P, Vanderstraeten J, et al. Unravelling the internal and external drivers of digital servitization: A dynamic capabilities and contingency perspective on firm strategy[J].Industrial Marketing Management,2020,89:265–277. |

| [22] | Fisch F, Fleury A. Towards the digitally-enabled multinational inner network (DEMIN)[J].Gestao & Produç ao,2020,27(3):e5615. |

| [23] | Goldfarb A, Tucker C. Digital economics[J].Journal of Economic Literature,2019,57(1):3–43. |

| [24] | Hardin J W, Hilbe J M. Generalized linear models and extensions[M]. 4th ed. College Station: A Stata Press Publication, 2018. |

| [25] | Helpman E, Melitz M J, Yeaple S R. Export versus FDI with heterogeneous firms[J].American Economic Review,2004,94(1):300–316. |

| [26] | Huggins R, Thompson P. The digital economy and regional development: Challenges and opportunities for peripheral regions[J].European Planning Studies,2020,28(2):211–215. |

| [27] | Mai T. Determinants of FDI inflows to developing countries -a panel data study in Asia, Africa and Latin, Central America, Caribbean countries[J]. Trade Finance Insurance Research,2020,21(5):45–55. |

| [28] | Park B I, Lee J Y. The survival of the fittest in the global markets: Multinational corporation challenge, evolution and decline[J].Management Decision,2021,59(1):1–17. |

| [29] | Sheard N. Learning to export and the timing of entry to export markets[J].Review of International Economics,2014,22(3):536–560. |

| [30] | Skare M, Soriano D R. How globalization is changing digital technology adoption: An international perspective[J]. Journal of Innovation & Knowledge,2021,6(4):222–233. |

| [31] | Yunis M, Tarhini A, Kassar A. The role of ICT and innovation in enhancing organizational performance: The catalysing effect of corporate entrepreneurship[J].Journal of Business Research,2018,88:344–356. |

2.Institute of Regional Economics and Urban Development, Tianjin Academy of Social Sciences, Tianjin 300071, China;

3.School of Economics, Nankai University, Tianjin 300071, China