2023第25卷第3期

2.清华大学 技术创新研究中心, 北京 100084

党的二十大报告明确提出,高质量发展成为全面建设社会主义现代化国家的首要任务。近年来,党和国家加快了面向数字经济高质量发展的政策部署,2023年2月27日中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》,指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。从这个意义上看,立足企业为微观市场主体与创新主体系统推进数字经济范式下的企业高质量发展,成为中国式现代化进程中的必由之路。近年来,数字经济在国民经济中的比重与地位不断凸显,根据中国信通院发布的《中国数字经济发展报告》(2023)显示,2022年,我国数字经济不断迈向新台阶,数字经济规模达到50.2万亿元,占GDP比重达到41.5%。在数字经济如火如荼的发展进程中,不容忽视的现实是,从数字经济情境下的企业高质量发展现实状况来看,不少企业存在数字技术渗透率低、关键核心技术严重匮乏、数字化转型程度低以及企业面向数字创新能力偏低等系列问题(阳镇,2023),集中反映在企业数字化认知、数字化能力以及数字创新水平等多个层面,不少企业在数字化转型过程中呈现出“犹豫不决”“重业务转型,轻管理转型”“重技术应用,轻技术开发”等不良倾向,一定程度上制约了企业高质量发展进程(姚小涛等,2022)。从这个意义上看,系统厘清数字经济范式下企业高质量发展的基本理论逻辑,提出数字经济驱动企业高质量发展的主要实现模式以及针对主要问题提出相应的解决路径,对于推动高质量发展的加快实现尤为必有。

学界也充分关注到了数字经济对高质量发展的重要作用,主要表现为数字经济对生产力层面的要素投入、宏观层面的资源配置效率与全要素生产率(郭家堂和骆品亮,2016;黄群慧等,2019)、微观层面的信息效应与匹配效率、产业层面的产业创新与转型升级等方面的重要驱动效应(荆文君和孙宝文,2019;赵涛等,2020),尤其是数字经济下的关键技术支撑即数字技术具备高度的包容性,能够支撑共同富裕目标下的贫困减缓以及实现区域的均衡性增长(夏杰长和刘诚,2021)。实际上,高质量发展的微观主体是企业。既有研究对数字经济与企业高质量发展的内在机理研究尚不多见,研究集中探究数字经济对企业管理与企业行为的具体影响及其效应,主要包括两方面:一方面,从管理变革的视角考察数字经济对微观企业管理范式变革的具体影响,包括企业战略管理、组织管理、创新管理以及企业社会责任与利益相关方管理等多重构面(陈冬梅等,2020;戚聿东和肖旭,2020;刘洋等,2020;肖红军和阳镇,2020a;阳镇,2018;阳镇和陈劲,2021a;肖红军和李平,2019)。另一方面,从数字经济对微观企业行为的视角探究数字经济对微观企业的具体作用及其内在机制,既有研究发现数字经济对企业创新、风险承担、全要素生产率等方面的赋能效应(李健等,2022;刘艳霞,2022;陈小辉和张红伟,2021)。

不难看出,既有的研究对数字经济驱动微观企业层面的高质量发展缺乏研究,难以为新一轮技术革命下的微观企业的战略转型、要素转型与产品市场转型提供相应的理论指引。基于此,本文立足数字经济作为全新经济形态的发展基础,构建了数字经济驱动企业高质量发展的理论框架,提出了数字经济驱动企业高质量发展的内在机制,进而阐明数字经济驱动企业高质量发展的内在机理。更进一步地,数字经济驱动高质量发展具备多重模式选择,本文着重基于价值链的视角,提出数字经济驱动高质量发展的多重模式,为企业在新发展阶段更好地利用数字经济的赋能效应构建适宜于企业自身发展的高质量发展模式提供理论基础。最后,数字经济驱动企业高质量发展依然面临多重困境,本文从生产要素、人才基础、企业战略、政策供给以及技术治理层面多重发力,最终实现数字经济驱动企业高质量发展的可持续性。

二、数字经济驱动企业高质量发展的理论逻辑 (一) 企业高质量发展的内涵与特征1.企业高质量发展的内涵。目前,学界对企业高质量发展的界定主要是从状态视角,认为企业高质量发展是相对于低水平、低层次、低质量的企业发展而言,是企业发展追求的目标状态或理想状态(黄速建等,2018)。总体而言,企业高质量发展是刻画企业的发展状态、发展过程以及发展结果的学术概念,高质量发展是静态与动态相结合的一种企业状态。具体来看,从发展状态来看,高质量发展意味着企业的发展水平包括企业管理水平、技术水平以及产品与服务水平达到了较高水平的状态,呈现出高质量特征,即管理效率、技术创新效率以及产品与服务质量均处于高水平的较优的竞争状态,即相较于同行业企业、同地区企业乃至全球范围内的同产业链范围的企业而言,企业处于高水平的竞争状态,呈现出企业发展过程中各个参数、各个模块以及各个细胞的最优状态(肖红军等,2020)。从演化论或者企业生命周期的视角看,意味着企业发展已经进入到相对成熟阶段,这种成熟阶段并不意味着企业会步入衰退,而是整体层面处于高效运转的状态,具备较高的市场竞争力乃至全球竞争力。从企业的发展过程来看,一方面,企业生产函数是新古典经济学视野下描述企业如何创造产品与服务的基本过程。从这个意义上看,企业高质量发展意味着企业生产函数整体处于较优的状态,即各类生产要素在限定条件下处于最优供给,企业作为资源配置的生产函数能够实现特定生产函数下的最优产出,且生产函数的要素比例关系处于较优状态。另一方面,企业发展过程表现为企业的价值链与创新链运转过程处于高水平协同与运转状态,各类生产要素能够在价值链与创新链之间充分传导与有序流动,实现企业价值链与创新链管理状态的最优化。从企业发展结果来看,企业产出主要表现为企业的产品、服务以及技术等,且能够转化为经济价值、社会价值与环境价值等,实现企业与利益相关方之间的共生发展。

诚然,从企业高质量发展的基本实现过程来看,其需要一定的资源基础、能力基础以及战略使命的支撑。从资源基础来看,资源基础观认为企业是资源的集合,资源的丰富性、稀缺性以及价值性等决定了企业的竞争力(Barney,1991),企业高质量发展的实现意味着企业资源基础具备上述特征,即各类数据资源、人力资源、物力资源以及财务资源、技术资源等有序支撑企业的产品与服务生产,且这些资源一定程度上具备不可替代性以及难以模仿性等特征,保证企业能够在资源竞争中凸显优势,保持市场竞争力。从能力基础来看,能力是如何配置资源的一种函数关系,体现为组织的吸收能力、学习能力、创新能力等多种能力范畴(Teece,2010)。支撑高质量发展的能力不仅仅是企业的核心能力,更包括企业动态能力,即企业能够根据环境的改变具备自我适应、自我调整以及自我演化的动态能力,在数字经济背景下动态能力进一步体现为数字能力,即数字资源配置、数字机会捕获以及数字协同等多重能力,能够实现数字情境下的能力再造,为企业高质量发展提供相应的能力基础。从企业战略使命来看,企业高质量发展必然是综合价值创造使命驱动,而非单一企业经济利润最大化的市场使命驱动,其融合企业股东逻辑与利益相关方逻辑,是多重制度逻辑混合下的综合性使命,能够为企业在运营管理与业务实践的过程中提供前置性的目标指引,驱动企业开展面向利益相关方的价值创造体系的升级与跃迁(肖红军和阳镇,2019)。综上所述,企业高质量发展的驱动条件或者前置性条件是企业使命驱动、资源驱动以及能力驱动的综合性过程,在上述因素驱动下企业最终产出高水平的产品与服务,体现为对利益相关方的综合价值创造。

2.企业高质量发展的核心特征。准确刻画企业高质量发展的核心特征实质上是构建企业高质量发展的一般画像。而刻画企业高质量发展的一般特征依然要从支撑高质量发展的一般条件以及企业高质量发展的基本过程与结果视角寻求基础画像。从支撑条件来看,高质量发展意味着企业具备资源能力突出以及综合价值创造本位的综合特征,这意味着企业能够以独特的要素资源包括数据资源、人才资源、物质资源以及其他资源等实现高水平竞争,且能够对资源进行合理配置与开发,确保资源利用与资源配置的效率最大化,实现资源的优化配置以及与企业内外部环境的协同共演。从企业发展的基本过程来看,高质量发展意味着企业管理有效以及价值链与创新链协同转运,呈现出管理能力一流与治理机制有效的综合特征。从管理过程来看,高质量发展必然是建立在高质量的一流管理基础上,形成一套有效的管理范式与相应的管理模式,比如人本管理、利益相关方管理、有意义的管理等,形成内部交易成本与机会主义风险最低化的治理范式与相应的治理机制。从企业发展结果来看,高质量发展意味着企业具备高水平的综合价值创造,具体体现为市场绩效卓越、社会环境绩效突出,呈现出对利益相关方的综合价值创造高水平特征。企业作为市场主体以及社会细胞,其运营管理必然最终服务于市场产品与服务供给以及社会问题解决,进而创造相应的经济价值与社会环境价值,高质量发展状态要求企业具备高水平的产品与服务供给创造卓越的市场绩效或者经济绩效,形成市场与企业的相互反哺效应。

(二) 数字经济驱动企业高质量发展的内在逻辑在理清企业高质量发展内涵与特征的基础上,不难看出企业高质量发展是一个多维概念,其涵盖企业战略使命、以生产要素为基础的生产动能、产品服务输出以及企业价值创造等多个层面,主要体现为综合型企业使命驱动、创新要素引领、产品服务一流以及企业面向多维综合利益相关方价值创造等特征。而数字经济不仅仅体现为一种全新的经济形态,其更是立足数据要素、数字技术与数字基础设施、数字应用场景乃至数字治理环境形成的“生产要素—技术基础—数字生态场景—数字治理环境”的全新技术经济范式。具体来看,数字经济范式下的特殊性在于四大层面:第一,数字经济的运行以数据要素为新的生产要素基础,数据成为数字经济的核心生产要素。第二,数字经济具备网络经济、信息经济的共性特征,依然立足互联网技术以及信息通信技术为基础的新的交易方式与交易形态。第三,数字经济具备高度的共享性,即数字技术的通用性能够广泛渗透到经济与社会各个领域,产生广泛的赋能效应,具备增加值效应与赋能效应等多重效应。第四,数字经济以数字化产业与产业数字化为产业基础,数字化产业包括信息通信产业,产业数字化包括传统产业应用数字技术产生的新的业态与新模式等。第五,数字经济中的数据能够形成单独的交易市场产生数据价值,包括数据存储价值、流通价值、交易价值以及分配价值等,数据成为单独具备产权的要素主体。

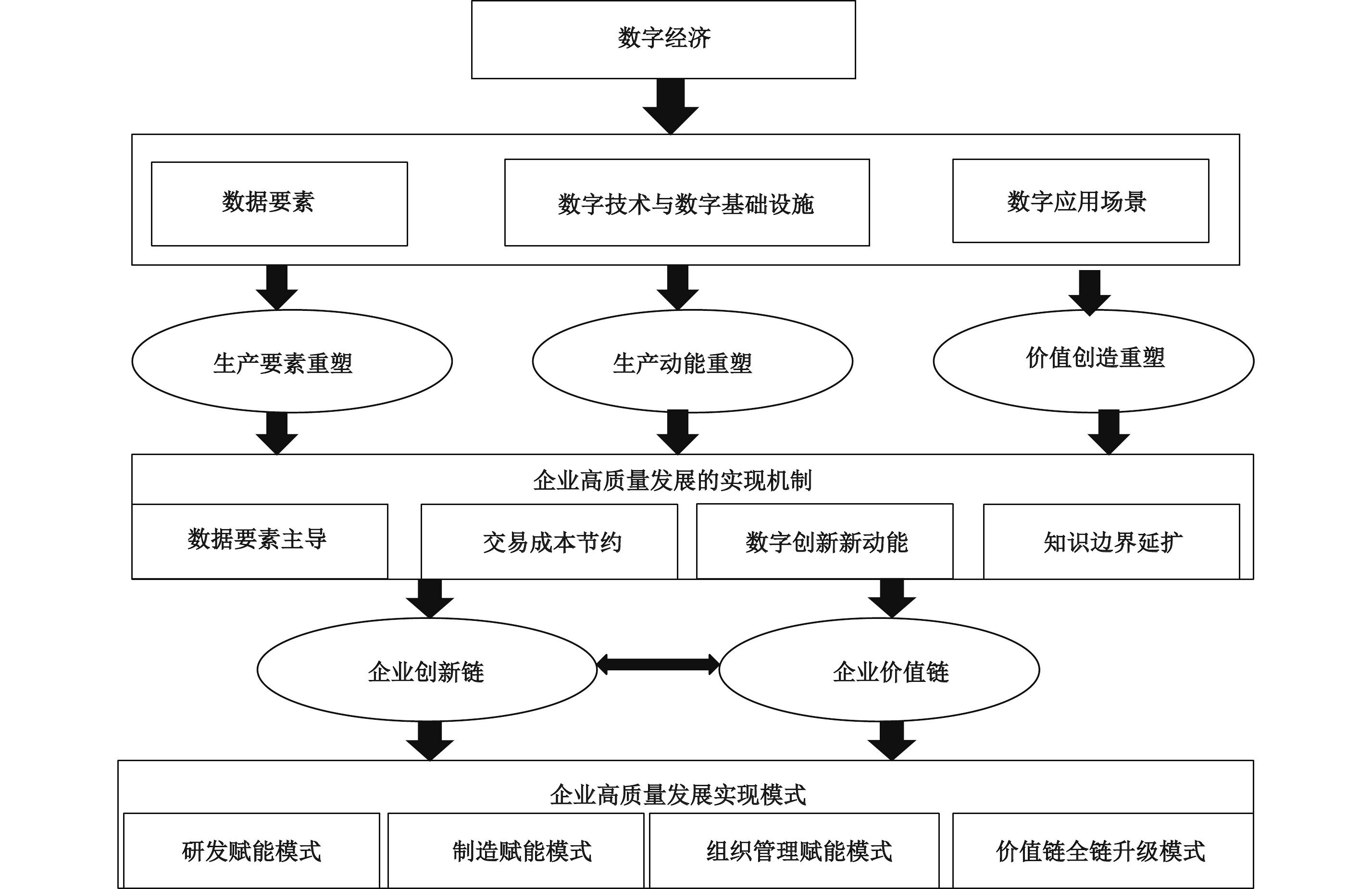

从这个意义上看,数字经济驱动企业高质量发展的理论逻辑在于:数字经济能够在重塑企业战略使命、重塑企业生产动能以及推动企业创造更高水平综合价值等方面实现精准赋能与使能,立足企业“创新链—价值链”的双链赋能实现数字经济驱动企业高质量发展的多重模式耦合(如图1所示)。

|

| 图 1 本文的逻辑框架 |

1.生产要素视角:数据要素形成高质量发展的核心要素。企业高质量发展是基于全要素生产率的改进与迭代,数字经济构成中的数据要素显著地改变企业传统生产函数。具体来看,新古典经济学理论下的生产要素包括土地、劳动、资本以及技术等,即企业能够立足上述生产要素实现要素之间的搭配组合,以生产函数的最优供给实现企业产品与服务供给。企业生产函数的各个要素之间呈现出一定的要素比例关系,且这种要素比例关系的调整空间相对较小,严重依赖于创新下的生产函数的改变(改变要素比例关系或者引入新的要素)。在数字经济时代,传统生产要素发生了深刻性改变,主要体现为数字经济下的数据要素成为核心生产要素,即企业能够立足数据生产要素实现企业产品与服务的供给(Bukht 和Heeks,2017)。其背后的原因在于数字经济形态的底层技术支撑是新一轮技术革命下的移动互联网、大数据、智能算法、区块链等构成的数字智能技术,这些技术深化运用,尤其是深入到企业价值链与创新链的过程产生相应的新的生产要素即数据要素,数据作为企业内部信息与知识流动的承载器,能够为企业展开决策、产品生产以及销售服务等提供全新的信息与知识基础,也一定程度上成为了企业的一种关键资产或者核心资源,能够为企业参与市场竞争提供全新的资源基础。

相应地,对于企业高质量发展而言,数字经济下的数据要素为企业高质量发展提供了全新的生产要素支持,且这种全新的生产要素具备一定的特殊性,主要表现在:第一,数据要素具备增值特征。数据要素不同于传统生产要素,具备自增值属性,即随着数据量以及数据类型的积累,其内在的价值逐步变高,原因在于其具备的信息承载量更为丰富全面,能够更为真实地反映外部环境以及组织内部环境的变化特征,最终形成具有虚实决策意义的“大数据”支持企业开展模拟决策与分析,为企业提供全新的知识基础与决策支持(徐翔等,2021)。第二,数据要素具备产品与信息的双重属性。数据要素不同于传统生产要素,其能够作为独立的产品而存在,即企业能够通过购买数据要素形成特定的数据资源,此时数据要素表现为单独的产品,这种产品往往是大数据或者特定场景下具有决策支持意义的小数据。第三,数据要素具备丰富的应用场景,能够广泛地运用在企业的生产过程与服务销售过程的各个环节,且能够实现“看不见”的流通,在流通过程中创造价值(Jones和Tonetti,2020;何玉长和王伟,2021)。第四,数据要素能够与其他生产要素形成结合效应,区别于传统的生产要素之间存在典型的分离特征,数据要素能够融入各个生产要素的组合配置过程之中(于立和王建林,2020),形成整体性的生产函数的要素比例关系的自我调整,最终实现生产要素的优化组合与配置效应驱动企业高质量发展。

2.生产动能视角:以数字创新改变企业生产函数。从生产动能视角,创新是企业生产动能转换的重要基础,在全新的数字经济范式下,数字经济衍生新的生产要素重塑企业的生产函数,进而推动企业创新要素的实质性改变,以数字创新重塑赋能生产函数推动新的生产动能的形成与演化发展。具体来看,数字经济的基本生产要素是数据,数据区别于传统生产要素,其具备对劳动、土地与资本的替代效应,也存在对传统生产要素的互补以及优化效应,进而实现生产函数中的各类生产要素的新组合,实现生产函数的“创造性破坏”,最终实现企业整体动能的跃迁与升级,实现企业数字创新驱动的企业高质量发展(Boudreau,2012)。与传统生产函数类似,数据要素能够通过采集、积累和应用挖掘形成,形成数据要素的不断积累以及再生产机制。一方面,数据要素对传统劳动与土地等生产要素的替代效应主要体现在数据要素驱动人工智能下的工业机器人、智能决策系统实现决策的自主性或者辅助决策,能够对具有简单重复性以及具备一定思考性质的程序性工作进行替代,通过设计出相应的智能程序提升劳动生产效率。且数据要素能够单独形成生产部门,形成面向企业生产、企业创新网络、企业管理决策以及企业劳动力配置的全面数字化与智能化,进而形成新的数据需求,为企业开展面向数据领域的生产与创新提供了广阔的经济空间与创新空间,诸如数字产品创新、数字技术创新以及数字商业模式创新等多重数字创新模式,最终基于数字要素驱动的数字创新新生产动能(刘洋等,2020)。

另一方面,数据要素能够与传统要素形成协同互补效应,主要体现为企业能够通过大数据分析、预测等数字化功能与手段更好地优化劳动力配置以及土地资本配置效应,基于大数据的精准数据分析以及建模智能决策,合理搭配企业在研发、生产、销售以及服务过程中的各类传统生产要素的配比关系,实现企业生产函数的整体性优化与升级。最后,数字经济形成新的生产动能还体现在全新的数字创新,数字创新包括面向数字情境下的数字技术创新、数字服务创新、数字商业模式创新等多种类型,其中数字技术创新主要是对大数据、云计算、区块链以及智能算法的底层数字技术创新,并提升支撑数字技术运行的算力、储存技术的迭代升级,形成面向数字创新的新型技术创新系统重塑企业创新动能(Ciriello等,2018);数字服务创新主要体现为基于数字技术应用的企业产品设计与服务销售过程创新,包括企业用户主导的设计研发、互联网销售、工业互联网平台等多种类型;数字商业模式创新主要是通过数字技术改变企业价值创造的基本逻辑,实现企业价值主张数字化迭代、价值网络数字化重构、价值分配数字化激励以及价值创造数字化共创等多种模式共存(Henfridsson等,2018),实现企业价值创造的全方面升级。

3.交易成本视角:交易成本节约机制。从“成本—收益”的视角来看,企业高质量发展是基于成本最小化实现价值收益最大化的系列过程,而数字经济范式下数据技术能够显著降低企业交易成本。具体来看,制度经济学理论认为交易成本是影响企业边界扩张的决定性因素,交易成本包括履约成本、谈判成本以及监督成本等多种类型,其成本的形成主要是资产专用性以及机会主义倾向下的不确定性,衍生出企业在生产与交易活动中的不确定性与制度成本,也包括面向组织间的交易成本以及面向组织内管理层的协调成本等。在数字经济背景下,企业传统的分工模式与企业边界被彻底打破,主要原因在于支撑数字经济的数字技术突破了地理空间与物理空间的局限,企业的研发生产活动不再聚焦传统线性产业链的组织结构,企业的分工形态能够突破时空的约束,形成面向虚拟时空的生产与再生产机制,企业能够实现产业链的横向扩展与纵向衍生,并推动企业参与产业整个环节的协同能力提升,呈现出从单一线性产业链走向复杂虚拟空间与数字网络转变,企业利用数字技术能够突破基于地理距离、制度距离等衍生的交易成本束缚,形成全面的面向“数字空间—物理空间”的交易成本节约机制。

与此同时,数字经济对于组织间的履约成本、谈判成本以及执行成本呈现出多重节约机制。具体来看:第一,数字经济能够有效获取双方的履约信息,基于数据接口标准的统一性实现数据的动态转化与动态传输,规避信息的不完全性以及不确定性风险衍生的交易成本;第二,数字经济能够形成多重数字谈判空间,包括线上线下的协同机制、实时交互机制以及虚拟监督机制等有效降低谈判过程中的不确定性以及信息不完全性,大幅降低履约双方的信息成本以及时间成本;第三,在组织管理成本方面,由于数字经济中的大数据、人工智能算法、加密性区块链技术的存在,导致组织管理层的运营信息能够被层层透明化与动态化更新,降低管理层的机会主义倾向,降低企业的委托代理问题衍生的机会主义风险,进而形成面向企业内部治理的交易成本节约机制。更为重要的是,企业面向员工的管理也能够基于数字平台实现在线监督与精准激励,大幅度地降低企业内部管理成本以及提升企业管理效率。

4.知识创新视角:知识获取与共享机制。从知识的生产与创新的视角来看,知识是获取企业可持续竞争力的重要源泉,也是企业实现高质量发展的重要基础,数字经济为企业开展面向开放式创新环境下的知识吸收、知识整合和创新提供了新的范式与机制(Rothberg和Erickson,2017)。在数字经济下,由于数字经济的开放性、无边界性以及虚拟互动性等多重特征,企业知识搜索、知识学习以及知识整合与创新具备了全新的环境即数字开放式环境。在数字开放式环境下,企业能够突破单一企业内或者企业间知识获取、学习、整合与创新的局限,逐步走向面向涵盖整个产业链、创新链以及数字平台的多重知识场域,形成跨时空、跨场域以及跨单元的知识搜索、知识学习与知识整合与创新动态数字网络,进而重塑企业的知识学习渠道、知识获取方式以及知识整合平台,并构建数字化的开放式知识交互机制,形成面向特定需求的知识共创机制,比如面向个性化需求下的用户主导的知识创新,即用户参与到企业内部的研发部门或者研发平台之中,形成创意交互以及知识交互,最终实现企业知识创新的螺旋式上升。

三、数字经济驱动企业高质量发展的主要实现模式 (一) 研发赋能模式(开放式创新与用户创新)企业高质量发展的重要支撑之一是创新能力支撑,而支撑企业构建与完善创新能力的便是企业研发体系建设。在数字经济驱动下,企业研发体系逐步从内向型的封闭式创新以及局部开放式创新转向数字开放式创新以及用户驱动的研发创新,开放式创新与用户创新实现企业研发体系的全面重塑,真正意义上形成面向数字经济下的研发赋能模式驱动企业创新发展与创新引领。具体来看,一方面,开放式创新虽然在21世纪初就被Chesbrough等学者提出,但是其提出的开放式创新主要是企业的创新过程需要对外部知识主体开放,是一种泛化意义上的创新体系,即企业在知识获取、创新收集以及知识整合与创新过程中需要广泛地与外部知识主体包括高校、科研机构、企业以及其他知识个体等开展创新合作,以开放合作视野重塑企业创新网络(Chesbrough,2003)。即企业从内部研发部门、知识团队主导的创新网络走向面向外部多重多层次多场域知识主体的开放式创新网络转变,且开放式创新分为内向型开放式创新与外向型开放式创新。而数字经济则直接为企业创造了开放式创新环境(Gassmann等,2010),立足数字经济的高度开放性、包容性以及共享性等多重特征,实现企业与外部知识主体之间的充分交互以及创新合作,开展面向线上线下协同的知识共享与知识整合,即数字经济下的企业创新环境呈现出高度开放特征,企业能够在数字创新网络中共享相应的通用性技术以及开展专用性的核心技术。且开放式创新下企业的知识吸收能力也被数字技术赋能强化,原因在于数字技术能够提高企业开展知识搜索、分析以及整合能力,强化企业知识学习的深度与宽度,具体作用渠道则是通过深化企业人力资本与智力资本,提升企业开展知识搜索学习与知识整合的宽度与深度。另一方面,数字经济下的主要知识主体呈现出分布式特征,而分布式的主体来源之一则是用户,传统的用户创新理论强调的是领先用户在企业研发体系方面发挥的重要作用,即领先用户开展的主导设计驱动企业研发设计能力的强化以及产品市场绩效的改善,而数字经济下的用户则是个性化的社会用户,主要分布于社区、社群与虚拟网络平台之中,任意用户都能提出个性化的需求以及创意设计,通过数字技术或者数字平台与企业开展创新与创意交互,最终实现用户赋能企业研发创新,提升企业研发创新能力进而驱动企业高质量发展。

(二) 制造赋能模式(智能制造模式)从企业价值链的视角来看,生产制造是企业高水平价值创造的核心环节,生产制造能力是实体经济的生命线,更是企业高质量发展的基础能力。而数字经济直接为企业制造能力的升级强化提供新的技术基础,并形成智能制造模式实现企业生产制造能力赋能升级。具体来看,智能制造的重要技术基础在于数字智能技术,即依托大数据、物联网、智能算法以及云平台等技术实现对消费端个性化需求的精准捕获以及分析,并实现需求端—供应端—生产端的多维端口的能力协同与高效合作,其包括面向工厂生产制造环节的智能化以及面向生产端与其他系统的智能感知与智能响应的协同,包括多个工厂之间、企业与企业之间、企业与供应商之间的多维协同(肖静华等,2021)。首先,面向生产制造端的智能化主要是企业的生产环节能够利用数据分析开展精准的个性化定制,包括大规模定制与小规模批量生产,形成面向数字经济下的范围经济效应与规模经济效应,最终实现企业的产销融合。其次,面向生产端与其他系统的智能感知、智能响应的多维能力协同主要体现为企业基于数字智能技术构建的智能制造系统,而不仅仅是生产环节的智能化,智能制造系统能够立足研发、设计、生产制造以及销售服务的全生命周期开展企业的市场需求识别、研发设计以及智能制造(赵剑波,2020)。

(三) 组织管理赋能模式(组织交互数字化重构)组织管理是企业高质量发展的重要支撑构面,也是提升企业动态能力的重要剖面,数字经济直接为组织管理提供了新的赋能机制以及新的组织管理范式,实现组织管理的数字化重构支撑企业高质量发展。在数字经济背景下,企业一方面通过数字技术深度嵌入与数字技术自主研发创新形成面向数字技术的管理能力,数字技术能够帮助企业形成数据要素,进而促进企业形成面向数据要素的新型数字能力,即通过面向数据要素的管理促进企业更好地优化生产要素的配置以及资源的组合,形成数字资源整合能力、分析能力以及动态能力等多重数字能力(赖晓烜等,2023)。另一方面,数字经济能够驱动企业更好地开展组织内各层级员工与管理者、员工与员工的等级限制与心理距离,更好地实现组织内员工之间、管理者之间的动态交互,直接性地改善了企业内部协调成本以及提升企业内部动态协同能力,在数字技术深度嵌入下帮助企业更好地响应员工价值诉求,实现组织与员工之间的真正共生发展。此外,数字经济驱动的组织管理赋能模式还体现在数字经济驱动企业平台化重构(陈冬梅等,2020),打造全新的平台型管理模式。平台型管理能够立足数字平台实现企业与员工、管理者以及其他利益相关方的动态参与以及扁平化,打破组织与利益相关方之间的潜在交互壁垒,促进企业组织结构的网状化,提升企业内部信息传递与外部信息传输的动态效率,且整体上提高企业价值创造的动态开放性与包容性,更好地实现企业与多元利益相关方的协同共生发展。

(四) 价值链赋能模式(全球价值链升级)自20世纪80年代后,新一轮技术革命下的计算机技术的出现将人类社会带入网络经济社会,基于区域的产业分工与企业价值链逐步演变为基于比较优势的国际分工,并形成了要素比较优势下的全球价值链嵌入模式,全球价值链包括研发设计、生产制造、品牌服务以及产品销售等诸多价值链环节,各类企业在全球价值链分工中的相对地位不尽一致,其原因在于企业的技术创新能力以及比较优势的差异性,影响到其参与特定产业链与价值链的分工形态与分工地位。在21世纪数字经济驱动的全球价值链逐步演化为全球数字价值链(阳镇等,2022),伴随着产业数字化与数字产业化等多种产业形态的跃迁升级,企业参与全球价值链的基本方式以及机制也呈现出新的变化。数字经济为企业攀升全球价值链中高端提供了新的机制,主要体现为三方面:第一,数字经济驱动的企业成本节约机制。全球价值链分工依然受到地理距离与制度距离等距离因素的影响,影响到企业产品生产与交易成本与效率。总体而言,企业参与全球价值链通常会面临搜寻成本、履约成本、运输成本、追踪成本、验证成本以及潜在的机会成本等多种成本,而数字经济下的信息化、数字化以及智能化直接能够为企业节省产品研发生产以及企业产品服务运输过程中的显性与隐性成本(张艳萍等,2022),比如区块链技术的应用直接能够提高企业在参与全球价值链分工过程中的市场声誉以及降低相关链接利益相关方的机会主义风险,提高企业的信誉与声誉。第二,数字经济下的网络链接机制,数字经济下直接催生了数字贸易平台如跨境电商平台等新型数字企业,能够实现不同国家与地区企业与消费者、企业与企业之间的泛在链接,有助于区域化的企业能够更好地融入到全球价值链体系之中,更好地参与全球价值链的各个分工环节,且由于数字平台网络效应的存在,企业能够在数字平台中获得新的生产者剩余。第三,数字经济驱动的企业价值链赋能与治理机制。数字经济直接驱动了企业传统价值链的再造,推动企业研发设计、生产制造以及销售服务的数字化与智能化,最大程度地提升企业价值链各个环节的协同能力,并且强化了价值链各个环节参与主体之间的有效激励与精准治理(宋宪萍和曹宇驰,2022),基于智能算法能够准确分析、预测与优化企业价值链各个环节的潜在需求,更好地挖掘各个价值链环节参与全球价值链分工的潜力。

四、数字经济驱动企业高质量发展的现实问题 (一) 生产要素:数据要素市场尚未完全建立,将数据要素纳入生产要素尚存诸多堵点数字经济下的主要生产要素是数据要素,且数据要素成为推动企业高质量发展的重要生产要素,数据要素以及独特的赋能效应、乘数效应为企业优化生产函数以及扩展企业边界提供基础支撑。但遗憾的是,数据要素不同于劳动、资本与土地等生产要素,其数据的产权边界、数据的确权方法以及数据定价与交易等皆存在诸多理论空白与争议空间。从数据的产权边界来看,企业内部数据具备清晰的产权,但是企业经过社会化收集或者公共平台获取的数据经过加工后显然超越了单一私人产权边界,产权不清晰成为数据要素市场化的首要问题;从数据的定价方法来看,目前尽管学界提出了许多面向数据要素的定价方法(熊巧琴和汤珂,2021),但是真正意义能够在实践中有效评估数据价值的方法依然严重匮乏,阻碍了数据要素在市场中独立成为商品或者产品的步伐;从数据交易来看,目前统一的数据交易市场尚未建立,即明确哪些数据可以交易,数据交易需要具备哪些制度规则以及交易条件尚不清晰;且生产要素能够成为企业的主导生产要素的基本前提是生产要素的可转移性与可交易性,而目前我国面向数据要素市场的建设依然处于起步期,即数据要素依然未能够完全真正意义上在市场上定价、流通、交易与分配,尤其是具备大数据特征的数据类型其价值不言而喻,而大数据的形成往往依赖于私人数据的集合,形成私人产权混合后的公共大数据,这种产权属性导致其所有权收益分配存在诸多的争议空间。

(二) 企业认知:数字化转型认知不一,企业数字化进程分化明显数字经济驱动企业高质量发展的效果依赖于企业数字化转型的有效性,企业数字化转型并非单一的数字技术应用或者技术转型,而是涵盖企业数字化认知、企业数字化管理以及企业数字化技术、企业数字化业务等多层面的转型与变革(戚聿东和肖旭,2020),而企业数字化认知是企业开展数字化转型战略制定与实施的前置基础,也是企业深化推动数字化转型的重要前提。根据全国工商联和腾讯研究院联合发布的《2022中国民营企业数字化转型调研报告》调查结果显示,企业数字化转型面临多重分化。首先是认知分化。数字化转型认知决定了企业数字化转型的战略行动与实施效果。根据调查结果显示,61.84%的样本企业已经在主营业务领域开始了数字化转型,而相当一部分的企业尤其是民营企业仍处于数字化转型的初期,甚至近三成的企业未在主营业务开展数字化转型。其次是数字化转型进程的区域分化。东部地区的民营企业数字化转型认知以及数字化转型成熟度明显高于中西部地区,且西部地区有近半数企业选择暂时不进行数字化转型,企业数字化转型成熟度呈现出东中西梯度分布态势。再次是数字化转型进程的规模分化。不同规模企业由于其具备的资源基础与能力优势的差异性,企业数字化转型本质上也是企业的资源投入活动,而大规模企业相较于中小企业而言其优势不言而喻。调查结果显示,小微企业中近四成反映生存困难顾不上数字化转型,而大企业数字化认知与成熟度明显领先于中小企业。最后是成效分化,企业数字化转型的成效主要是企业通过数字化转型能否改善企业竞争力,调查结果显示超过五成的大企业认为数字化转型成效好,而超过七成的小微企业认为数字化转型的成效不足。

(三) 人才基础:数字人才亟需分类管理,高层次研究型人才与应用型人才尚存缺口企业开展数字化转型的主要智力资本支撑是数字人才,而数字人才包括数字产业、数字管理与数字技术应用型人才以及数字产业、数字管理与数字技术研究型人才。目前尽管数字经济已经占据GDP的主要成分,但是面向数字人才培养体系尚处于建构期,不管是市场主导的应用型数字人才培养与开发体系还是高校与科研机构主导的研究型数字人才培养与开发体系,整体数字人才的培育、开发以及激励政策体系尚处于探索阶段。就研究型数字人才而言,面向数字产业研究与数字企业管理研究型人才培育的主阵地高等院校大部分未开设数字经济等课程,且未能设置单独的招生专业培养相应的本科生与研究生,尤其是在面向研究生培养的高校中开展数字经济研究生招生的高校非常稀少,目前仅北京大学、中国人民大学、南开大学、中央财经大学等部分高校设置硕士学位点开展相应的研究生招生。从数字人才的需求结构来看,由猎聘大数据研究院联合大数据文摘、清华数据科学研究院共同打造的《2019数字经济人才城市指数报告》统计结果显示,随着京津冀、粤港澳和长三角三大经济区域数字经济产业逐步崛起,相关人才需求量持续上涨,2018年三个经济区域数字经济人才需求增长均超50%,增长比例分别为53.05%、62.7%和63.33%。且伴随着数字经济占地区GDP比重的不断上升,数字人才的需求呈现出不断上升态势。而目前我国不管是高校还是科研机构,对数字人才的培养层次、培养专业范围以及培养总量尚不足以满足数字经济快速发展的需要,尤其是面向数字经济中的智能算法研发、智能装备制造等研究型人才极度匮乏,衍生出数字经济领域的“卡脖子”技术问题(陈劲等,2020)。

(四) 政策环境:数字责任缺失与异化明显,数字技术治理体系亟待完善从数字经济驱动的企业发展环境来看,企业高质量发展离不开完善的政策与治理环境保障,而不管是面向数字经济中的数字技术创新领域,还是面向企业应用数字技术开展企业运营管理与业务实践领域,都产生了大量的数字技术异化与企业数字责任缺失和异化问题,主要表现在以下四个层面:第一,面向数字技术开发的企业主体违背了技术向善的初衷使命,在企业市场逻辑主导下衍生技术向恶(阳镇和陈劲,2021a;Acquist等,2016)。即技术开发与技术创新过程背离技术向善的基本使命,不顾相应的社会负外部性开发相应的数字技术,比如人工智能领域中不乏自动驾驶技术、智能算法开发过程中的大数据杀熟等现象频发,对消费者福利与社会伦理问题造成极大程度的冲击,影响了企业与社会之间、技术与社会之间、企业与技术之间的良性可持续发展。第二,面向数字经济中的数字企业诸如平台企业、人工智能企业产生大量的企业社会责任缺失与异化问题,包括平台企业个体社会责任缺失与异化问题、平台企业与平台商业生态圈的耦合式社会责任缺失与异化问题(肖红军和李平,2019;阳镇和陈劲,2021b),其背后的共性原因在于对于数字经济场域下的数字责任认知缺失,未能将企业社会责任纳入数字经济场域之中开展相应的责任维度创新与责任实践,产生了诸多平台赢者通吃、平台恶意兼并、平台垄断等诸多负外部性问题,对整个平台经济以及平台企业可持续赋能商业生态圈产生负面影响,不利于数字经济下的数字企业可持续发展(肖红军和阳镇,2020b)。第三,传统企业在数字化转型过程中缺乏对数字技术的合理可持续利用,不少传统企业在嵌入数字技术或者应用数字技术的过程中产生诸多负面社会问题,包括利用大数据技术开展精准定价最大程度获取消费者剩余、利用智能算法技术监控员工工作时间与工作状态(阳镇和陈劲,2020;丁晓东,2020),破坏员工个人隐私等,且在面向数据要素或者数据资源的利用过程中缺乏数据保护与数据安全意识,产生诸多数据隐患而影响社会治理。第四,在面向数字企业社会责任治理政策与数字技术治理规制政策等方面目前依然存在诸多空白之处,目前政府仅仅重点关注平台企业这类社会影响力大与外部性强的企业的社会责任规制与治理政策制定与执行问题,对更大范围的数字企业以及企业数字化转型过程中的数字技术标准、数据使用标准以及数字技术嵌入企业业务体系的具体标准等依然极度匮乏(肖红军等,2022),面向数字经济场域中的整体性的数字技术治理体系亟待建立和完善。

五、推进数字经济驱动企业高质量发展的政策建议 (一) 要素层面:加快形成面向数据要素流通的数据要素市场在数据要素为核心生产要素的数字创新驱动企业高质量发展范式下,围绕数据要素的交易与流通成为生产要素市场化的核心环节,因此加快面向全国统一性以及区域行业性并进的数据要素交易与流通市场尤为重要。而当前数据要素市场化面临较大程度上的困境,包括数据要素本身的确权、定价、估值以及交易困境等,也包括数据要素市场化建设过程中的数据知识产权保护、交易流通制度等方面的制度供给困境等,更包括面向数据要素市场化过程中参与市场交易的企业竞争规范性等困境。因此,未来深化推动数据要素市场化进程,首先是需要围绕数据要素开展相应的理论研究,包括面向数据资产、数据类型与功能、数据要素估值方法与模型以及数据要素知识产权保护等方面的理论研究,破解数据要素市场化过程中的诸多悖论问题;其次是要深化探索数据要素的价格机制、供求机制以及市场竞争的体制机制建设,构建具有集中性与分布式的数据要素市场体制机制;最后是要加快建设数据要素市场化的正式制度与非正式制度体系,其中正式制度体系包括知识产权保护制度、市场化营商环境制度建设等,非正式制度建设包括社会信用体系建设以及数字文化建设,构建全社会尊重数据、尊重数据产权、尊重数字创新的多层次包容性文化体系。

(二) 人才层面:推动数字人才分类培养模式改革数字人才是支撑微观企业开展数字化转型以及推进数字技术创新发展的核心智力资本,也是深化推进企业高质量发展的源动力。当前面向数字人才供给体系严重缺失,未来需要加快面向数字经济中的数字研究型人才与产业应用型人才供给开展分类培养模式,明确数字人才培养目标、培养的专业范围以及主要应用场景等,拓宽数字人才的宽口径培养渠道,包括面向数据科学、管理科学、数字经济、智能制造、人工智能等工学、管理学、经济学、理学等学科大类专业开展分类改革的数字人才培养试点工作,支持有条件的研究型大学和行业应用型大学开展数字拔尖人才培养方案改革试点工作,有序推动双一流大学逐步基于自身学科特点与特色聚焦数字经济发展中的重大技术创新需求开展人才培养,支持数字经济领域的关键核心技术突破与攻关,尤其是在智能算法、算力基础设施、芯片等方面持续发力,稳步推动研究型数字人才供给规模不断扩大,支撑数字经济稳步发展。

(三) 企业战略层面:有序推动数字技术涉入企业价值链与创新链数字经济驱动企业高质量发展的核心机制在于企业数字化转型,包括企业战略、管理流程、业务以及技术体系的全体系数字化转型。具体来看,企业数字技术的深度转型与创新依赖于企业有序开展数字技术研发或者数字智能技术引进吸收,包括大数据技术、数字软件、智能算法技术以及区块链等技术,推动数字智能技术在企业研发设计环节、生产制造环节以及销售服务与组织管理等不同价值链环节的有序嵌入,提高企业价值链之间的信息传递效率与降低企业内部管理协同过程中的交易成本,提升企业价值链的协同效率以及创新链的创新潜能。更为重要的是,数字经济驱动的企业高质量发展是立足服务主导逻辑下的产品创新体系,即企业的产品研发与生产制造的核心逻辑逐步从以企业为中心走向以用户或者消费者为中心,以服务效能为目标推动企业创新链与价值链的数字化改造,通过数字智能技术动态引导消费者、用户进入企业的研发设计与生产制造环节,实现产品生产的定制化与服务化,最终提升企业产品与服务的综合竞争力。由于不同类型企业数字化转型的方向与需求具有异质性,需要根据企业规模的差异性以及企业业务需求的差异性综合分类实施数字化转型战略,推动数字技术分类嵌入到企业的管理体系与业务体系之中,最终形成企业“战略转型—管理转型—业务转型—技术转型”的综合型数字化转型体系。

(四) 政策供给层面:构筑选择性与功能性相结合的数字产业政策体系数字经济驱动的企业数字化转型依然面临较大的资金、人才以及技术困境,需要通过有为政府的力量综合引导与保障企业更好地开展数字化转型实现企业高质量发展。尤其是对于中小微企业而言,存在着“不敢转型”“转型无能”“转型失败”“转型方向模糊”等多种困境,而实际上中小微企业数字化转型的迫切性以及必要性十分突出,对于降低中小企业运营成本具有关键性作用,因此,政府部门需要针对不同类型企业开展分类化的企业数字化转型的产业政策与创新政策体系,其中包括选择性产业政策与功能性产业政策,前者是聚焦大型企业开展定向的数字技术创新研发激励以及税收优惠等,即支持大型工业互联网平台企业开展关键技术研发,支持大型工业互联网企业开展面向中小微企业的融通创新以及数字赋能体系建设,激励大型互联网企业稳步赋能中小微企业的数字化转型,降低中小微企业的数字化转型成本;后者主要是对企业数字化转型的人才环境以及产业基础环境开展系统优化,包括提高数字产业技术人才的公共培训体系建设、人才基金体系以及产业关键核心共性技术研发体系建设等,提高整个产业数字化与数字化产业的供给面的创新环境与市场环境,夯实企业数字化转型的产业基础。

(五) 治理层面:构筑责任型数字技术治理体系数字经济驱动的企业数字化转型的可持续性依赖于数字技术治理,数字技术治理主要是面向企业在应用数字技术、数字技术标准以及数字技术创新等方面的综合型治理体系,即围绕数字技术的责任式创新、数字技术的可持续应用以及数字技术可持续地赋能企业综合价值创造等方面持续发力,推动数字技术本身的正外部性最大化以及企业数字化转型过程中的数字责任的最大化。围绕企业数字技术治理体系需要着重在三个层面发力:第一,政府部门需持续加快推进面向数字技术的标准体系建设以及数字科技伦理体系建设,包括面向数字企业的数字技术创新标准、数字技术应用场景的细分行业标准以及数字科技伦理规范,以标准引领更好地提高企业研发设计数字技术的合法性以及规范性。第二,企业自身需要加快向责任型数字企业转型,积极承担企业数字化转型过程中的数字责任,包括面向特定利益相关方的数字责任以及广泛意义上的综合型数字责任,具体包括数字技术责任、数字治理责任以及数字技术应用衍生的社会责任等。与此同时,逐步构筑企业内生化的数字治理体系,推动企业在数据采集、数据分类、数据应用等过程中的责任治理,避免数据要素的运用不当造成系统消费者福利受损以及社会隐私破坏甚至危害国家公共数据安全等负外部性等负面问题。而企业主导的数字治理体系主要是发挥企业利益相关方嵌入与企业内部治理结构的整合式治理力量,以多重合力推动企业数字技术开发利用的责任式创新与责任式应用,实现企业数字化转型过程中的可持续综合价值创造。第三,发挥社会组织与行业协会在推动数字技术治理体系中的重要作用,尤其是引导行业协会关注与研究特定行业数字技术应用的标准体系,强化专业性力量实现数字技术治理。更为关键的是,社会媒体需要对具有争议性的数字技术开发与应用加强舆论引导,并对企业数字责任缺失或者数字责任异化等现象加强媒体治理,发挥社会治理的公共力量引导企业数字化转型的综合可持续价值创造以及数字技术向善。

六、研究结论与研究展望新一轮技术革命与产业革命交替融合演进,数字经济成为推进经济高质量发展的重要基础。在全新的数字经济范式下,企业高质量发展具备了全新的生产要素、全新的生产动能、全新的交易形态与交易方式以及全新的实现模式。更进一步地,数字经济驱动企业高质量发展的核心模式在于立足企业“价值链—创新链”融合的视角,衍生出基于开放式创新与用户创新为基础的研发赋能模式、以智能制造为基础的生产制造赋能模式、以组织管理交互为基础的组织管理赋能模式以及以价值链为基础的全球价值链升级模式等多重实现模式。当前,数字经济发展进程不断加快,但是数字经济范式下的企业高质量发展依然面临诸多问题,未来,深化推进企业数字化转型需要在要素层面、人才供给层面、企业技术创新层面以及产业政策与治理层面多重发力,逐步构建面向“要素-制度-人才-政策-治理”的五位一体的政策体系,实现数字经济驱动企业高质量发展的可持续性。

加快推动数字经济驱动的企业高质量发展进程,需要持续推动数字经济范式下企业高质量发展的全新理论范式与实证研究。第一,从数字经济范式下的企业高质量发展理论范式研究来看,在理论层面亟需一套面向数字经济范式下企业高质量发展的“基础画像”,进而清晰回答数字经济范式下企业高质量发展的合意组织形态(数字企业与非数字企业)、合意组织使命(经济使命主导与综合使命均衡)、合意能力基础(数字能力与非数字能力)、合意价值创造范式(数字价值创造与非数字价值创造)以及合意的社会影响(企业数字责任与数字治理)等,基于“组织形态—组织使命—组织能力—组织价值创造—组织社会影响”的全新理论框架,进而澄清数字经济范式下企业高质量发展的一般性与特殊性,为明晰数字经济范式下的企业高质量发展提供全新的理论范式。

第二,从数字经济范式下的企业高质量发展的实证研究来看,既有研究集中于考察数字经济发展对企业高质量发展的细分内容构面的具体影响,即集中于探究数字经济发展是否改善企业创新能力、是否改善企业全要素生产率等显性指标,不可避免地造成了数字经济对企业高质量发展的影响评估有偏,实质上,企业高质量发展涵盖使命维、能力维、价值维、利益相关方绩效维等多个层面,未来亟需构建面向数字经济范式下的企业高质量发展评估框架与测评指标内容,进而构建数字经济范式下企业高质量发展的“进程指数”与“细分维度指数”,为系统评估数字经济范式下企业高质量发展的基本进程、主要状况以及具体影响提供经验基础。

第三,既有研究对数字经济范式下的企业高质量发展集中于具有正外部性意义上的影响效应探究,忽视了数字经济本身可能存在的诸多负外部性以及对企业高质量发展产生的可能负面影响,包括数字经济发展过程中的数字技术失责与异化衍生的数据安全、数字伦理冲突、数字责任异化等系列负面问题,未来有必要对数字经济范式下企业高质量发展面临的核心负外部性分类阐释,并加快对数字企业与处于数字化转型中的企业数字治理问题开展系统研究,包括面向企业层面的数字技术治理、数字社会责任治理以及数字价值创造治理等多重治理范式,为推进数字经济范式下的企业高质量发展的可持续提供扎实的理论基础与经验参考。

| [1] | 陈冬梅, 王俐珍, 陈安霓. 数字化与战略管理理论——回顾、挑战与展望[J].管理世界,2020(5). |

| [2] | 陈劲, 阳镇, 朱子钦. “十四五”时期“卡脖子”技术的破解: 识别框架、战略转向与突破路径[J].改革,2020(12). |

| [3] | 陈小辉, 张红伟. 数字经济如何影响企业风险承担水平[J].经济管理,2021(5). |

| [4] | 丁晓东. 论算法的法律规制[J].中国社会科学,2020(12). |

| [5] | 郭家堂, 骆品亮. 互联网对中国全要素生产率有促进作用吗?[J].管理世界,2016(10). |

| [6] | 何玉长, 王伟. 数据要素市场化的理论阐释[J].当代经济研究,2021(4). |

| [7] | 黄群慧, 余泳泽, 张松林. 互联网发展与制造业生产率提升: 内在机制与中国经验[J].中国工业经济,2019(8). |

| [8] | 黄速建, 肖红军, 王欣. 论国有企业高质量发展[J].中国工业经济,2018(10). |

| [9] | 荆文君, 孙宝文. 数字经济促进经济高质量发展: 一个理论分析框架[J].经济学家,2019(2). |

| [10] | 赖晓烜, 陈衍泰, 范彦成. 制造企业数据驱动动态能力的形成与演化[J].科学学研究,2023(1). |

| [11] | 李健, 张金林, 董小凡. 数字经济如何影响企业创新能力: 内在机制与经验证据[J].经济管理,2022(8). |

| [12] | 刘艳霞. 数字经济赋能企业高质量发展基于企业全要素生产率的经验证据[J].改革,2022(9). |

| [13] | 刘洋, 董久钰, 魏江. 数字创新管理: 理论框架与未来研究[J].管理世界,2020(7). |

| [14] | 戚聿东, 肖旭. 数字经济时代的企业管理变革[J].管理世界,2020(6). |

| [15] | 宋宪萍, 曹宇驰. 数字经济背景下全球价值链的风险及其放大: 表征透视、机理建构与防控调适[J].经济学家,2022(5). |

| [16] | 夏杰长, 刘诚. 数字经济赋能共同富裕: 作用路径与政策设计[J].经济与管理研究,2021(9). |

| [17] | 肖红军, 李平. 平台型企业社会责任的生态化治理[J].管理世界,2019(4). |

| [18] | 肖红军, 阳镇. 多重制度逻辑下共益企业的成长: 制度融合与响应战略[J].当代经济科学,2019(3). |

| [19] | 肖红军, 阳镇. 平台企业社会责任: 逻辑起点与实践范式[J].经济管理,2020a(4). |

| [20] | 肖红军, 阳镇. 平台型企业社会责任治理: 理论分野与研究展望[J].西安交通大学学报(社会科学版),2020b(1). |

| [21] | 肖红军, 阳镇, 商慧辰. 平台监管的多重困境与范式转型[J].中国人民大学学报,2022(4). |

| [22] | 肖红军. 面向“十四五”的国有企业高质量发展[J].经济体制改革,2020(5). |

| [23] | 肖静华, 吴小龙, 谢康, 等. 信息技术驱动中国制造转型升级——美的智能制造跨越式战略变革纵向案例研究[J].管理世界,2021(3). |

| [24] | 熊巧琴, 汤珂. 数据要素的界权、交易和定价研究进展[J].经济学动态,2021(2). |

| [25] | 徐翔, 厉克奥博, 田晓轩. 数据生产要素研究进展[J].经济学动态,2021(4). |

| [26] | 阳镇. 平台型企业社会责任: 边界、治理与评价[J].经济学家,2018(5). |

| [27] | 阳镇. 关键核心技术: 多层次理解及其突破[J].创新科技,2023(1). |

| [28] | 阳镇, 陈劲. 数智化时代下企业社会责任的创新与治理[J].上海财经大学学报,2020(6). |

| [29] | 阳镇, 陈劲. 互联网平台型企业社会责任创新及其治理: 一个文献综述[J].科学学与科学技术管理,2021a(10). |

| [30] | 阳镇, 陈劲. 数智化时代下的算法治理——基于企业社会责任治理的重新审视[J].经济社会体制比较,2021,b,(2). |

| [31] | 阳镇, 陈劲, 李纪珍. 数字经济时代下的全球价值链: 趋势、风险与应对[J].经济学家,2022(2). |

| [32] | 姚小涛, 亓晖, 刘琳琳等. 企业数字化转型: 再认识与再出发[J].西安交通大学学报(社会科学版),2022(3). |

| [33] | 于立, 王建林. 生产要素理论新论——兼论数据要素的共性和特性[J].经济与管理研究,2020(4). |

| [34] | 张艳萍, 凌丹, 刘慧岭. 数字经济是否促进中国制造业全球价值链升级?[J].科学学研究,2022,40(1). |

| [35] | 赵剑波. 推动新一代信息技术与实体经济融合发展: 基于智能制造视角[J].科学学与科学技术管理,2020(3). |

| [36] | 赵涛, 张智, 梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020(10). |

| [37] | Acquisti A, Taylor C, Wagman L. The economics of privacy[J].Journal of economic Literature,2016,54(2):442–492. |

| [38] | Barney J. Firm resources and sustained competitive advantage[J].Journal of Management,1991,17(1):99–120. |

| [39] | Boudreau K J. Let a thousand flowers bloom? An early look at large numbers of software app developers and patterns of innovation[J].Organization Science,2012,23(5):1409–1427. |

| [40] | Bukht R, Heeks R. Defining, conceptualising and measuring the digital economy[R]. Development Informatics Working Papers 68, 2017. |

| [41] | Chesbrough H W. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology[M]. Boston: Harvard Business School Press, 2003. |

| [42] | Ciriello R F, Richter A, Schwabe G. Digital innovation[J]. Business & Information Systems Engineering,2018,60(6):563–569. |

| [43] | Erickson G S, Rothberg H N. Big data systems: Knowledge transfer or intelligence insights?[J].Journal of Knowledge Management,2017,21(1):92–112. |

| [44] | Gassmann O, Enkel E, Chesbrough H. The future of open innovation[J]. R& D Management,2010,40(3):213–221. |

| [45] | Henfridsson O, Nandhakumar J, Scarbrough H, et al. Recombination in the open-ended value landscape of digital innovation[J].Information and Organization,2018,28(2):89–100. |

| [46] | Jones C I, Tonetti C. Nonrivalry and the economics of data[J].American Economic Review,2020,110(9):2819–2858. |

| [47] | Teece D J. Business models, business strategy and innovation[J].Long Range Planning,2010,43(2-3):172–194. |

2.Research Center for Technological Innovation, Tsinghua University, Beijing 100084, China