2022第24卷第6期

2.中国人民大学 国家发展与战略研究院, 北京 100872

当前,新一轮科技革命和产业变革正孕育兴起,“数字化”“互联网+”思维渗透各行各业,成为全球企业创新变革和重塑竞争优势的关键(吴非等,2021)。党的二十大报告强调,坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,并将“加快发展数字经济”作为“建设现代化产业体系”的重要内容之一。“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出,要促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级。毋庸置疑,数字经济已然成为国家释放数字化创新效能、强化战略科技力量和引领经济高质量发展的强劲动能。2016年G20杭州峰会发布的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》指出,数字经济是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。然而,中国在ICT服务、高端软件和计算机网络等数字化服务领域发展相对滞后,数字要素作为制造业“黏合剂”的潜在效能尚未充分发掘。国内创新型企业往往无法获得与之相匹配的技术、知识和信息等高端数字服务支撑,创新质量不高、技术供非所需问题突出,亟需探寻企业高质量创新的动力源泉。

值得注意的是,全球数字化浪潮催生“互联网+”线上模式的服务贸易新业态,以数字化交付为主要特征的数字服务贸易蓬勃兴起,正成为我国贸易高质量发展和经济可持续增长的重要力量。2020年中国数字服务贸易规模达2947.6亿美元,同比增长8.4%,十年来首次跻身全球前五强①。《“十四五”服务贸易发展规划》将数字贸易列入服务贸易发展的规划当中,提出进一步促进数字服务贸易业态创新发展,并有序推进电信、互联网等领域相关业务开放。在数字服务贸易开放发展的背景下,数字服务进口贸易对国内企业研发创新的影响不容小觑。一方面,数字服务进口贸易使得企业能够在全球范围内搜寻并获取更高端、更高品质的数字服务投入要素,继而利用其所内含的高级技术、知识和人力资本等实现高质量创新所需的知识基础变革;另一方面,数字服务进口贸易带动创新要素跨境流入,引致国际间广泛的技术溢出,为企业提供了更多的学习契机和通过“干中学效应”实现高质量创新的渠道。由此,顺应全球数字经济、数字服务贸易时代发展的新趋势,同时响应国家创新驱动发展的重大战略决策,深入剖析数字服务进口贸易与创新高质量发展之间的内在关联机制具有重要的理论与实践价值。

近年来,国内外学者从政府补贴(章元等,2018)、制造业服务化(Crozet和Milet,2017)、服务业开放(Bas,2020)、贸易自由化(Liu等,2021)和产学研合作(蒋舒阳等,2021)等视角分析了企业技术创新的影响因素,为推动企业创新发展提供了新思路。随着数字经济崛起,学界对于企业创新的驱动因素研究逐渐转向关注“数字化转型红利”,主要讨论了数字技术对于降低搜寻成本和验证成本(Goldfarb和Tucker,2019)、强化创新资源的获取能力(Abouzeedan等,2013)以及对企业研发创新活动产生的积极影响等(Lyytinen等,2016)。数字经济时代,大数据作为关键生产要素参与到企业研发设计和价值创造环节,能够优化企业创新资源配置效率(Ghasemaghaei和Calic,2020),提升企业产品创新绩效(谢康等,2020);数字化赋能不仅增强了企业利用数据驱动创新的能力(戚聿东和肖旭,2020),还可以模块化改造企业的技术范式和研发流程,推动企业创新管理活动的根本性变革(Nambisan等,2017)。然而,既有研究集中考察了数字经济的迅速发展与广泛应用所带来的企业创新效应,但普遍忽略了数字服务贸易在微观领域的创新贡献。本文从数字服务进口贸易视角探寻企业高质量创新的实现路径与提升策略,就此对现有研究进行有益补充。

数字贸易已成为国际贸易的新趋势和新形态,数字服务贸易是数字贸易的重要核心(贾怀勤等,2021)。现有研究重点关注数字贸易和数字服务贸易的经济效应,主要包括:一是理论层面的研究大多认同数字贸易和数字服务贸易对于技术创新升级、价值链攀升和贸易高质量发展等方面的优化作用。现有文献指出,数字贸易改变了贸易形式和贸易流向(González和Jouanjean,2017),它既是推动各国技术进步和世界经济增长的关键因素(Weber,2010),也是重塑传统价值链、促进产业转型升级的新驱动力(Hu等,2022);数字服务贸易还是我国深度融入新型经济全球化、提升全球价值链地位的重要途径(朱福林,2021)。二是针对数字贸易、数字服务贸易的定量研究大多基于国家、行业或省份层面数据展开。例如,Ferracane和Van Der Marel(2019)使用国家—行业层面数据实证得出一国的数据流动限制性措施会对服务贸易尤其是数据密集型服务贸易产生负向冲击。任同莲(2021)和姚战琪(2021)分别以跨国面板数据和中国省级面板数据为研究样本,揭示了数字贸易和数字服务贸易对出口技术复杂度的促进作用。然而,学术界有关数字服务贸易的研究大多局限于宏观、中观领域和理论定性分析,从更深层次探讨数字服务贸易影响企业微观行为的量化证据亟待填补。

本文的边际贡献在于:(1)现有文献大多是定量考察数字服务贸易的宏观经济效应,微观层面的经验证据较为缺乏。本文从微观视角出发探究数字服务进口贸易对企业创新质量的影响,推动了数字服务贸易研究的微观化。(2)从数字化产业关联、企业管理效率和技术吸收能力的角度深入挖掘数字服务进口贸易赋能企业高质量创新的影响渠道,为理解数字服务进口贸易与企业创新质量的关系提供了来自微观层面更全面、更深入机制探讨的参考。(3)采用爬虫方法收集、整理专利引证文献信息,逆推得到高度细化的专利前向引用数据,精确量化了企业创新质量;在此基础上实证检验数字服务进口贸易影响企业创新质量的具体路径以及对不同类型、不同地区企业的作用差异,丰富了企业创新质量提升的驱动因素研究,同时为中国探索创新高质量发展的政策实践提供了新的视角与思路。

二、理论分析与研究假说数字服务贸易是以信息通信、大数据等数字技术为载体,实现数字产品与服务、数字化知识与信息高效交换的新型贸易活动。本文从数字产业关联、企业管理效率和技术吸收能力三个维度出发,探讨数字服务进口贸易对企业创新质量的影响机制。

第一,数字服务进口贸易通过供需两端双重激励引致的“数字产业关联效应”促进企业创新质量提升。一方面,从供给端角度看,当前我国数字基础设施较为薄弱,数字服务的供给质量与欧美发达国家相比差距明显(朱福林,2021),数字要素作为制造业“黏合剂”的潜在效能尚未充分发掘。数字服务进口贸易通过引入国外高端、新型的数字服务品为国内企业提供了更多选择,有助于企业利用先进的数字化、智能化新技术推进产业链和创新链的解构与重塑,加快实现数字化转型对传统产业的赋能。另一方面,从需求端角度看,数字服务进口贸易为消费者开辟了新的消费渠道和内容,不断催生远程教育、在线娱乐和跨境电商等“互联网+”新业态,引致市场需求向多样化、个性化和品质化的服务型消费转变。新业态和新需求的加速涌现将倒逼传统企业加快数字化改造,依托数字化技术和服务实现产品差异化设计和基于用户需求链的服务创新。由此,数字服务进口贸易通过供给侧产业关联效应和需求侧倒逼效应加速了国内传统制造业与数字产业的深度融合,提高了制造业数字化关联程度。深度数字化是后发国家企业实现前瞻性、引领性和原创性的突破性创新“机会窗口”(孟庆时等,2022)。数字服务进口贸易推动各类数字化要素广泛嵌入产品研发和价值创造的全过程,有利于增强我国企业整合和链接外部创新资源的能力(张晴和于津平,2021);数字赋能还能促进知识和资源的开放共享,赋予企业在原有技术轨道上进行融合式跨界创新的机会(柳卸林等,2020),进而突破企业原有技术瓶颈,不断催生新业态和新模式的颠覆性创新。

第二,数字服务进口贸易通过信息资源扩散产生的“管理效率促进效应”促进企业创新质量的提升。不同于运输、房地产和建筑等传统服务,数字化服务具有信息传播、信息互动、网络共享的特点和优势。数字服务进口贸易带动全球信息技术资源的流入、扩散与传播,有利于推进信息共享、打通信息孤岛、实现互联互通。在此过程中,企业利用云计算等互联网平台载体同外界进行双向信息交流,不但能够加强企业与贸易合作伙伴之间的信息传达、匹配和交互(戚聿东和肖旭,2020),还有助于企业快速定位消费者的消费倾向、深度把握自身经营风险以及预测未来发展方向等(Ellison和Ellison,2018;He等,2019)。因此,数字服务进口贸易通过促进企业信息资源的整合和信息流的畅通,打破了企业在传统工业化管理下因信息资源匮乏所致的业务模式和流程粗放的现状,驱动企业生产和研发流程的“精细管理”变革(Goldfarb和Tucker,2019),促使其管理效率改善。技术创新涉及信息流动与企业内外部资源知识的融合,企业管理效率在技术研发流程优化和创新实践高效开展等方面发挥着重要作用。一是管理效率的提升不仅有助于企业甄选科技先进、潜力大与发展前景好的创新项目,还能使企业在原有研发资源边界下达到更大的创新产出(Loebbecke和Picot,2015),因而企业更有能力利用数字服务进口贸易进行技术革新和高质量产品研发。二是管理效率高的企业可以更好地依据自身情况和外部环境精准匹配和获取资源,从而能够以数字化思维解构与重构企业创新链条,实现企业研发创新过程中各模块、要素和环节的最佳匹配与组合,促进数字服务进口资源对下游企业创新正向溢出作用的实现。

第三,数字服务进口贸易通过知识技术溢出导致的“技术吸收能力提升效应”促进企业创新质量的提升。刘维刚等(2020)研究发现生产投入的高质量服务通过知识技术溢出强化了企业的技术吸收能力,进而提升其对企业创新的边际效应。在本文中,数字服务进口贸易提高了企业进口服务品种类(任同莲,2021),多样化的进口数字服务品与国内中间品之间存在不完全替代性(Halpern等,2015),有利于扩大国家间的技术扩散、转移和溢出。特别地,不同于普通中间品进口的技术溢出效应,数字服务中间品内含的数字技术、数据资源和知识信息能够促进企业颠覆性创新变革和突破性创新成果的涌现(孟庆时等,2022),因而与企业高质量创新所需的要素构成更为接近。顺延上述逻辑,数字服务进口贸易为企业提供了更多的学习契机和通过“干中学效应”实现企业高质量创新的渠道。企业将不断丰富其知识储备,实现高质量创新所需的知识基础变革,并进一步克服自身技术门槛,从而有效地消化吸收数字服务进口贸易的知识技术溢出,为己所用。对我国而言,技术吸收能力不足、科技成果转化率不高一直是制约企业创新发展和技术演进升级的重要瓶颈;而数字服务进口贸易通过引致技术溢出效应提高了企业对数字服务品蕴含的非物化型知识的吸收能力以及对与之相关的数字化服务的应用能力,推动企业依托数字服务进口贸易高效吸收和利用来自国外的先进技术与管理经验,进而转化为更高质量的创新成果供给。基于上述分析,本文提出如下假说:

假说1:数字服务进口贸易能够促进企业创新质量的提升。

假说2:数字产业关联效应、管理效率促进效应和技术吸收能力提升效应是数字服务进口贸易提升企业创新质量的重要渠道。

三、计量模型与变量说明 (一) 计量模型设定本文将数字服务进口贸易影响企业创新质量的基准计量模型设定为:

| INNOijt=β0+β1DSI_IMjt+β2Xijt+ζi+ζt+εijt | (1) |

其中,i表示企业,j表示企业所属制造业行业,t表示年份;DSI_IMjt表示制造业行业层面的数字服务进口指数;INNOijt表示企业创新质量。Xijt为控制变量,主要包括:企业规模(Size),企业资产合计的对数值;企业年龄(Age),企业开工时间(年)起至所处年份差值,并取对数;企业利润率(Profit),企业净利润与企业销售产值之间的比值;企业生产率(Tfp),采用LP方法估计并取对数;外部融资约束(Finance),利息支出与固定资产的比值;政府补贴(Subsidy),补贴收入与企业销售产值的比值;国有企业虚拟变量(SOE);行业集中度(HHI),采用四位码行业HHI指数表示;资本密集度(KL_ratio),行业内企业固定资产总额与企业员工人数比值的中位数,并取对数。ζi和ζt分别为企业和时间固定效应,εijt为随机误差项。

(二) 核心变量测度1.数字服务进口指数。本文重点探讨数字服务进口贸易对制造业企业创新质量的影响,核心解释变量为制造业投入使用的进口数字服务,借鉴Feenstra和Hanson(1999)的研究,测算各个制造业行业的数字服务进口FH指数,具体计算公式为:

| FHjt=∑d(XjdtYjt)(MdtPdt+Mdt−Edt) | (2) |

其中,Xjdt为t年制造业j的中间数字服务d的投入量,Yjt为制造业j的中间投入总量,Pdt代表数字服务d的总产出量,Mdt和Edt分别表示数字服务d的总进口量和总出口量。数字服务总产出数据来自2000—2015年《中国统计年鉴》,将其折算为2000年的不变价格;总进出口数据来自联合国贸发会议数据库(UNCTAD);Xjdt和Yjt的数据来源于2002年、2005年、2007年、2010年、2012年和2015年的《中国投入产出表》。计算时采用线性插值法补充缺失数据。

数字服务进口贸易的统计测度方法借鉴吕延方等(2021)的“产业分辨法”,参考USITC(2013)②和UNCTAD(2015)③的数字服务贸易行业分类,选取知识密集型且数字化程度较高的服务行业为数字服务行业,具体包括:运用数字技术完成服务交易的电信服务、计算机和信息服务;与互联网联系密切的金融、保险和养老金服务;知识产权与专利许可服务;以互联网作为传播媒介,包含影视等数字化内容的艺术、文化和娱乐服务;依托于互联网等数字技术交付的其他商业服务。为了保持统计口径一致,对联合国贸发数据库、《中国统计年鉴》和《中国投入产出表》的统计分类进行调整合并,具体如表1所示。

| 联合国贸发数据库 | 《中国统计年鉴》/

《中国投入产出表》 |

| 计算机与信息服务、 商业、电信服务 |

信息传输、计算机服务和

软件业 |

| 金融服务 | 金融业 |

| 保险服务 | 保险业 |

| 专利和特许费服务 | 综合技术服务业 |

| 个人文化和娱乐服务 | 文化、体育和娱乐业 |

| 其他商业服务 | 研究与试验发展业; 租赁和商务服务业 |

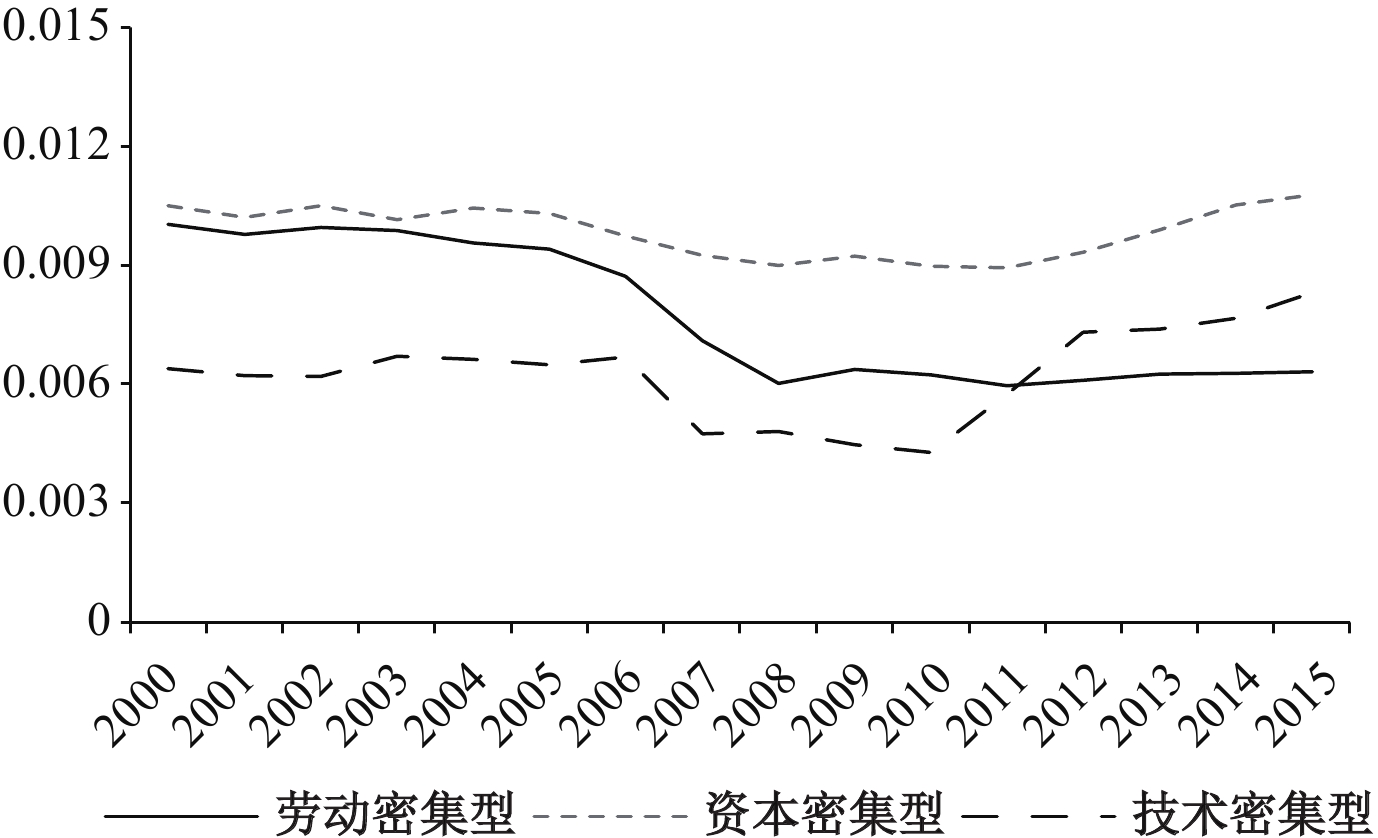

表2展示了2000—2015年中国细分制造业产业链数字服务进口FH指数④。图1描述了不同要素密集度行业⑤的数字服务进口FH指数变化趋势。从中可以看出:资本密集型行业数字服务进口FH指数在2000—2015年间存在一定幅度的波动但整体变化不大;样本期间劳动密集型行业数字服务进口FH指数呈现明显的下降趋势;技术密集型行业的数字服务进口FH指数总体上表现为U形变动趋势,即在2000—2006年间缓慢增长,随后出现断崖式下跌,2010—2015年间出现探底回升。

| 产业链名称 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |

| 食品制造及烟草产业链 | 0.00933 | 0.00844 | 0.00152 | 0.00491 |

| 纺织服装服饰产业链 | 0.00393 | 0.00370 | 0.00362 | 0.00419 |

| 鞋帽产业链 | 0.01110 | 0.00933 | 0.00759 | 0.00677 |

| 家具制造产业链 | 0.01287 | 0.01289 | 0.00838 | 0.00103 |

| 造纸及文教体育用品产业链 | 0.01484 | 0.01406 | 0.00939 | 0.00831 |

| 能源产业链 | 0.00907 | 0.00855 | 0.00347 | 0.00982 |

| 化学产品产业链 | 0.00601 | 0.00569 | 0.00439 | 0.00833 |

| 非金属矿物制品产业链 | 0.01300 | 0.01428 | 0.01534 | 0.01843 |

| 金属冶炼及压延加工产业链 | 0.00763 | 0.00758 | 0.00279 | 0.00354 |

| 金属制品产业链 | 0.00767 | 0.00995 | 0.01836 | 0.01841 |

| 机械设备制造产业链 | 0.00634 | 0.01076 | 0.01134 | 0.01076 |

| 交通运输设备制造产业链 | 0.01233 | 0.01704 | 0.01882 | 0.02003 |

| 电气机械和器材制造产业链 | 0.00714 | 0.00801 | 0.01200 | 0.01622 |

| 计算机通信和其他电子设备制造产业链 | 0.00906 | 0.01422 | 0.01393 | 0.02070 |

| 仪器仪表产业链 | 0.00812 | 0.00730 | 0.00624 | 0.00776 |

| 其他制造业产业链 | 0.01369 | 0.01296 | 0.00650 | 0.00759 |

| 注:由作者计算整理而得。 | ||||

|

| 图 1 2000—2015年制造业数字服务进口FH指数 |

2.企业创新质量。本文使用企业专利被引数量衡量企业的创新质量。一个专利的被引用次数越高,证明专利的质量越被广泛认可,当企业具有较高的专利被引量时,其整体的创新质量也越高(Liu等,2021)。本文采用爬虫方法收集整理中国国家知识产权局受理的专利申请信息和专利引证文献信息,包括专利类型、申请(专利权)人、企业名称、IPC分类号和引证文献等多方面,共2700万条有效观测值,通过建立专利后向引用数据库的方式逆推专利前向引用次数。详细步骤为:(1)分词整理:清洗专利引证文献字段,利用文本挖掘技术将专利引证文献信息按专利公开(公告)号分词,分年度整理并计数;(2)匹配专利:剔除不符合国家专利法案规定的字符,按企业专利公开(公告)号匹配至现有数据,以企业为单位分专利类型加总专利前向引用次数。鉴于专利前向引用次数具有累积性,本文使用企业全部专利公开发布后累计三年的专利前向被引总次数作为企业创新质量的代理变量。

(三) 数据说明与处理本文选取2000—2015年的中国工业企业为研究样本,主要使用的数据有三组:第一组为联合国贸发会议数据库(UNCTAD)、《中国统计年鉴》和《中国投入产出表》,用于测算数字服务进口指数;第二组为中国工业企业数据库和中国海关数据库;第三组为专利层面数据,从中国国家知识产权局专利检索系统获取。本文对数据进行如下处理:(1)参照Brandt等(2012)的方法处理工业企业数据,形成面板数据结构⑥。(2)按照企业名称(专利申请人)分年度匹配专利与海关数据。对于匹配成功的样本,识别并剔除不符合企业会计准则的指标、剔除不符合国家专利法规的专利以及剔除贸易中间商或代理商⑦。此外,本文对连续型变量进行1%缩尾处理,以消除异常值对回归结果的影响。变量的描述性统计如表3所示。

| 变量 | 样本量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| DSI_IM | 285 018 | 0.0085 | 0.0048 | 0.0009 | 0.0257 |

| INNO | 285 018 | 0.2256 | 0.5954 | 0 | 8.3791 |

| Size | 285 018 | 10.5829 | 3.4020 | 0 | 15.6820 |

| Age | 285 018 | 2.2709 | 0.6580 | 0.6931 | 4.0254 |

| Profit | 285 018 | 0.0473 | 0.0836 | −0.2580 | 0.3487 |

| Tfp | 285 018 | 4.5724 | 0.8897 | 2.0493 | 6.9022 |

| Finance | 285 018 | 0.0650 | 0.1293 | 0 | 0.8478 |

| Subsidy | 285 018 | 0.0015 | 0.0055 | 0 | 0.0396 |

| SOE | 285 018 | 0.2827 | 0.4503 | 0 | 1 |

| HHI | 285 018 | 0.0789 | 0.0962 | 0.0037 | 0.5595 |

| KL_ratio | 285 018 | 3.8037 | 1.7249 | 0 | 7.5762 |

表4聚焦数字服务进口贸易对企业创新质量的整体影响。第(1)列使用最小二乘法估计,核心解释变量DSI_IM的估计系数在1%的水平上显著为正,表明数字服务进口贸易对中国企业创新质量具有显著的促进作用。第(2)列固定企业个体效应和年份效应,数字服务进口指数的估计系数显著为正,进一步证明了数字服务进口贸易与企业创新质量之间的正相关关系。在第(2)列基础上,第(3)列进一步纳入企业和行业层面的控制变量,回归结果显示DSI_IM的系数符号不变且依然显著为正,意味着在考虑其他因素的影响之后,数字服务进口贸易仍有助于提升企业创新质量。表4第(4)、(5)列为分专利类型的回归结果,数字服务进口贸易对企业发明专利和非发明专利累计被引用量的估计系数分别为0.0776和0.1103,结果均显著。基准回归结果表明,数字服务进口贸易促进了企业创新质量的提升,是中国企业高质量创新的新驱动力,初步验证了假说1。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| OLS | FE | FE | 发明专利 | 非发明专利 | |

| DSI_IM | 0.0625***(2.79) | 0.1542***(4.98) | 0.1540***(4.98) | 0.0776***(3.16) | 0.1103***(4.86) |

| Size | 0.0166***(29.38) | −0.0050***(−5.39) | −0.0042***(−5.49) | −0.0024***(−3.54) | |

| Age | 0.0169***(9.79) | −0.0104**(−2.08) | −0.0105***(−2.59) | −0.0058(−1.61) | |

| Profit | 0.0382***(2.74) | 0.0774***(4.08) | 0.0464***(2.92) | 0.0490***(3.76) | |

| Tfp | 0.1291***(92.57) | 0.0185***(9.17) | 0.0121***(7.14) | 0.0108***(7.85) | |

| Finance | −0.0720***(−8.20) | −0.0440***(−4.10) | −0.0283***(−3.22) | −0.0229***(−3.12) | |

| Subsidy | 8.5287***(43.27) | 0.3571(1.11) | 0.3083(1.10) | 0.3108(1.46) | |

| SOE | 0.0871***(32.42) | 0.0010(0.24) | −0.0036(−1.04) | 0.0027(0.93) | |

| HHI | −0.1445***(−12.67) | −0.0026(−0.16) | 0.0059(0.42) | −0.0136(−1.22) | |

| KL_ratio | 0.0100***(9.71) | 0.0059***(3.62) | 0.0058***(4.33) | 0.0021*(1.84) | |

| Constant | −0.6443***(−89.25) | −0.0015(−0.22) | −0.0284**(−2.11) | −0.0135(−1.22) | −0.0179*(−1.92) |

| 年份固定 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 企业固定 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| N | 285 018 | 285 018 | 285 018 | 285 018 | 285 018 |

| R2 | 0.073 | 0.043 | 0.044 | 0.025 | 0.032 |

| 注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上显著;括号内为聚类到行业层面标准误的t统计量。下同。 | |||||

本文采用如下四种方法进行稳健性检验:首先,参照Arnold等(2011)的做法,以各行业对数字服务部门的完全消耗系数为权重计算数字服务进口渗透率(DSI_PR)作为核心解释变量的替代变量;其次,采用企业专利知识宽度(Patentknowledge)作为企业创新质量的替代变量;再次,采用面板负二项回归法(PNBR)进行估计模型替换,处理非负计数被解释变量的过度分散问题;最后,从样本中剔除“入世”后出口增长最大的纺织、电气机械及器材制造、电子通讯设备制造和交通运输设备制造业的样本观测值,以排除中国加入WTO对识别结果产生的影响。结果显示(备索),数字服务进口贸易与企业创新质量之间的正相关关系均在1%的水平上显著,验证了基准回归结果的稳健性。

(三) 关于内生性问题的讨论1.多维联合固定。考虑到数字服务进口贸易与企业创新质量之间可能存在由遗漏变量导致的内生性偏差,本文进一步控制了行业、城市、城市×时间以及城市×行业的多维联合固定效应,以减少由城市和行业特征所导致的内生性问题⑧。表5第(1)列显示多维联合固定效应的实证结果稳健,本文的核心结论依然成立。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

| 多维联合固定 | 工具变量I | 工具变量II | 工具变量III | ||||

| 第一阶段 | 第二阶段 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第一阶段 | 第二阶段 | ||

| DSI_IM | 0.2539*** (5.60) |

0.2799*** (4.91) |

1.0668*** (2.68) |

1.2493* (1.83) |

|||

| L.DSI_IM | 5.7678*** (274.97) |

||||||

| DSI_IMIV | 1.0421*** (32.87) |

||||||

| CDSTRI | −4.9001*** (−33.84) |

||||||

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 企业固定 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 多重固定 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| Anderson canon.

corr.LM statistic |

5.2e+04 | 1075.714 | 1080.492 | ||||

| Cragg−Donald

Wald F |

7.6e+04 | 1080.508 | 1145.392 | ||||

| N | 278 477 | 204880 | 279100 | 37772 | |||

| R2 | 0.538 | 0.041 | 0.040 | 0.031 | |||

| 注:Anderon canon.Corr.LM与Cragg−Donald Wald F统计量分别进行工具变量的识别不足和弱识别检验。 | |||||||

2.工具变量法。基准回归模型中可能存在由双向因果关系、测量误差和不可观测因素引致的内生性,本文采用以下三种工具变量法来解决:第一,将数字服务进口指数的滞后一期(L.DSI_IM)作为当期数字服务进口指数的工具变量进行两阶段最小二乘估计。第二,参考刘维刚等(2020),选用同期美国的数字服务进口额构建中国数字服务进口指数的工具变量。一方面,美国的数字经济和数字贸易规模处在全球领先地位,对数字服务的进口需求能够反映该数字服务行业的发展程度和总供给能力,可以认为中国与美国使用的进口数字服务具有相关性。另一方面,美国制造业选择进口数字服务品大多出于企业自身生产优化决策的需要,对其他国家的技术依赖很小,可以保证外生性条件的成立。本文以事前1997年《中国投入产出表》计算各制造业行业的数字服务投入占比,最终构造数字服务进口指数工具变量DSI_IMjtIV。第三,将OECD-STRI数据库与《中国投入产出表》中各细分数字服务行业进行匹配,在此基础上测度了中国各制造业行业的数字服务贸易限制指数,指数越大,说明该行业对数字服务贸易的限制程度越大。测度公式如下:

| CDSTRIjt=∑dDSTRIdt×ωjd | (3) |

其中,ωjd为制造业j对数字服务d的完全消耗系数,DSTRIdt为数字服务贸易限制指数,CDSTRIjt表示制造业各分行业数字服务贸易限制指数,作为工具变量使用。⑨首先,数字服务贸易限制会阻碍数字服务的“跨境贸易”,能够对微观企业的数字服务进口行为产生直接影响,满足工具变量的相关性标准;其次,一个国家的数字服务贸易限制程度大多源于国家政策,与企业创新质量并无直接关联,属于外生性政策冲击,满足工具变量的外生性要求。

两阶段最小二乘法的估计结果如表5第(2)−(7)列所示,表5第(3)、(5)、(7)列的DSI_IM估计系数均在1%的水平上显著为正,说明本文选用三种工具变量处理内生性问题后,数字服务进口贸易对企业创新质量的提升作用同样得到证实;同时,上述三个工具变量均通过了识别不足和弱识别检验,表明工具变量的选取是合适的。

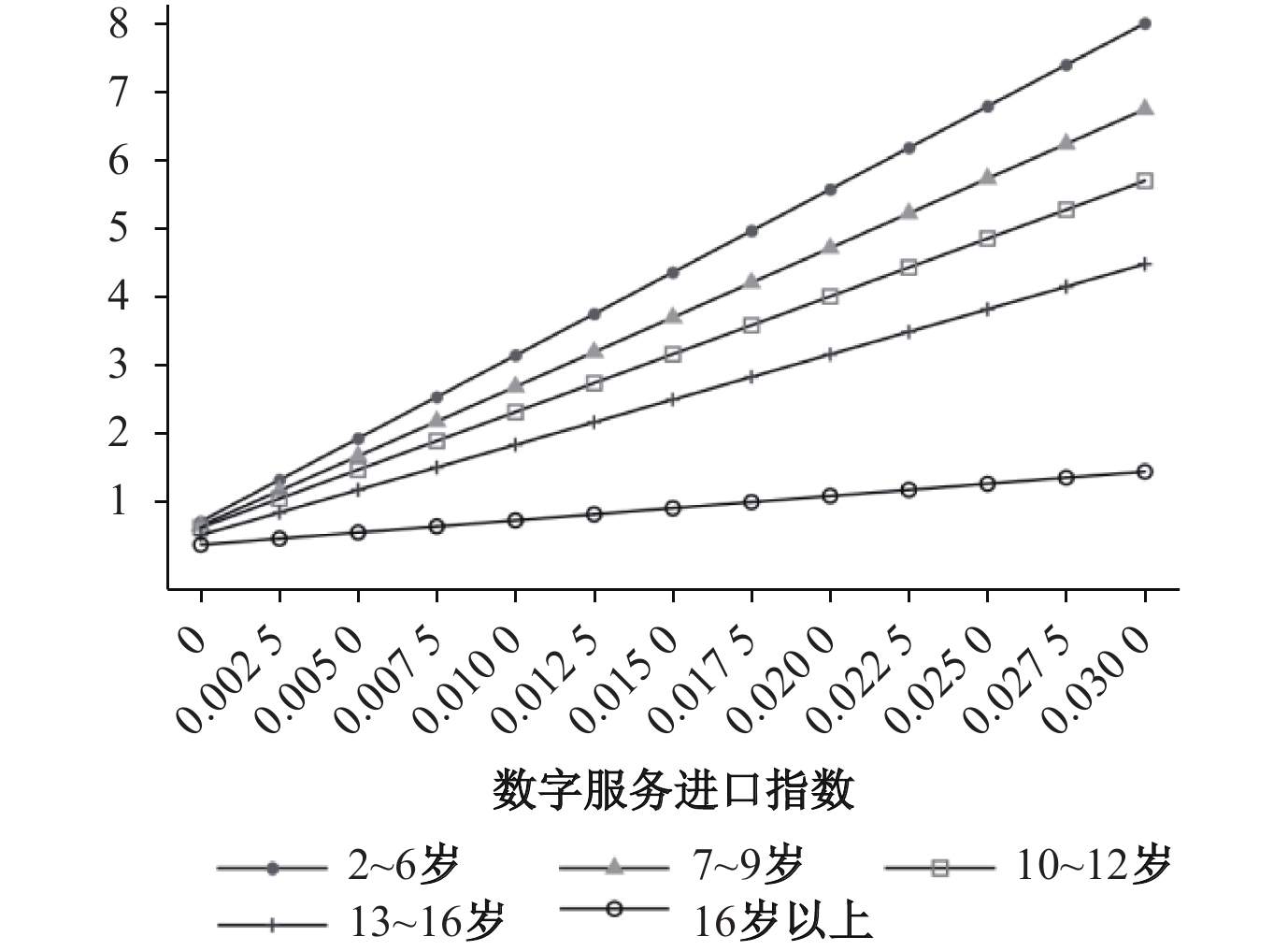

(四) 异质性检验1.企业生命周期异质性。处于不同生命周期阶段的企业在战略选择、管理效率和数字化发展水平等方面存在差异,从而对数字服务进口的需求不同。表6第(1)列结果显示企业年龄(age)负向调节数字服务进口贸易与企业创新质量之间的关系,该结论可能与企业所处生命周期阶段有关。参考董晓芳和袁燕(2014),本文按照企业年龄的分位数生成企业年龄阶段agescale,取值为1−5,分别代表企业所处的5个不同生命周期阶段,据此构造虚拟变量,并将其与数字服务进口指数的交乘项纳入回归模型。表6第(2)列结果表明,相对于第1个生命周期阶段的年轻企业(2−6岁)而言,数字服务进口贸易对第2阶段企业(7−9岁)的作用差异不显著,对第3阶段企业(10−12岁)正向效应开始显著减弱,对第4阶段企业(13−16岁)的正向影响更小,对第5阶段(17−60岁)企业的影响最小。这说明数字服务进口贸易对企业创新质量的促进作用在不同生命周期阶段中的企业中存在异质性,对前两个阶段(2−9岁)的企业作用效果更为明显且会随企业生命周期阶段的提高而呈现“边际效应”递减的特征(见图2)。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |

| 生命周期 | 生命周期 | 技术差距 | 技术差距 | |

| DSI_IM | 0.3502***(3.75) | 0.2472***(5.93) | 0.8033***(3.49) | 0.2547***(5.65) |

| DSI_IM×age | −0.0836**(−2.08) | |||

| DSI_IM×agescale2 | −0.0470(−1.44) | |||

| DSI_IM×agescale3 | −0.0831**(−1.98) | |||

| DSI_IM×agescale4 | −0.1186**(−2.34) | |||

| DSI_IM×agescale5 | −0.2112***(−3.37) | |||

| DSI_IM×distance | −0.8849***(−4.13) | |||

| DSI_IM×distance2 | 0.2876***(6.26) | |||

| DSI_IM×25%~50%dtct | −0.1619***(−4.51) | |||

| DSI_IM×50%~75%dtct | −0.2467***(−5.99) | |||

| DSI_IM×75%~100%dtct | −0.0090(−0.18) | |||

| Constant | −0.0446***(−2.81) | −0.0427***(−2.92) | −0.0524***(−3.18) | −0.0261*(−1.76) |

| N | 285 018 | 285 018 | 285 018 | 285 018 |

| R2 | 0.044 | 0.044 | 0.045 | 0.045 |

| 注:控制变量、年份固定、企业固定均已控制。下同。 | ||||

|

| 图 2 对企业不同生命周期影响的异质性 |

进口的数字服务品最终能否有效转化为高质量的创新产出可能依赖于企业自身的创新意愿。初创型和成长型企业的研发基础和自身品牌效应不足,产品创新战略是其求得生存和发展空间的关键,该类企业具有更加强烈的创新意愿,迫切需要数字服务进口资源的支持。但随着企业逐渐成熟并寻找到最优生产方法,企业容易满足现状而缺乏创新变革发展的动力,导致利用数字服务进口贸易提升企业创新质量不再是成熟型和衰退型企业的最优选择。

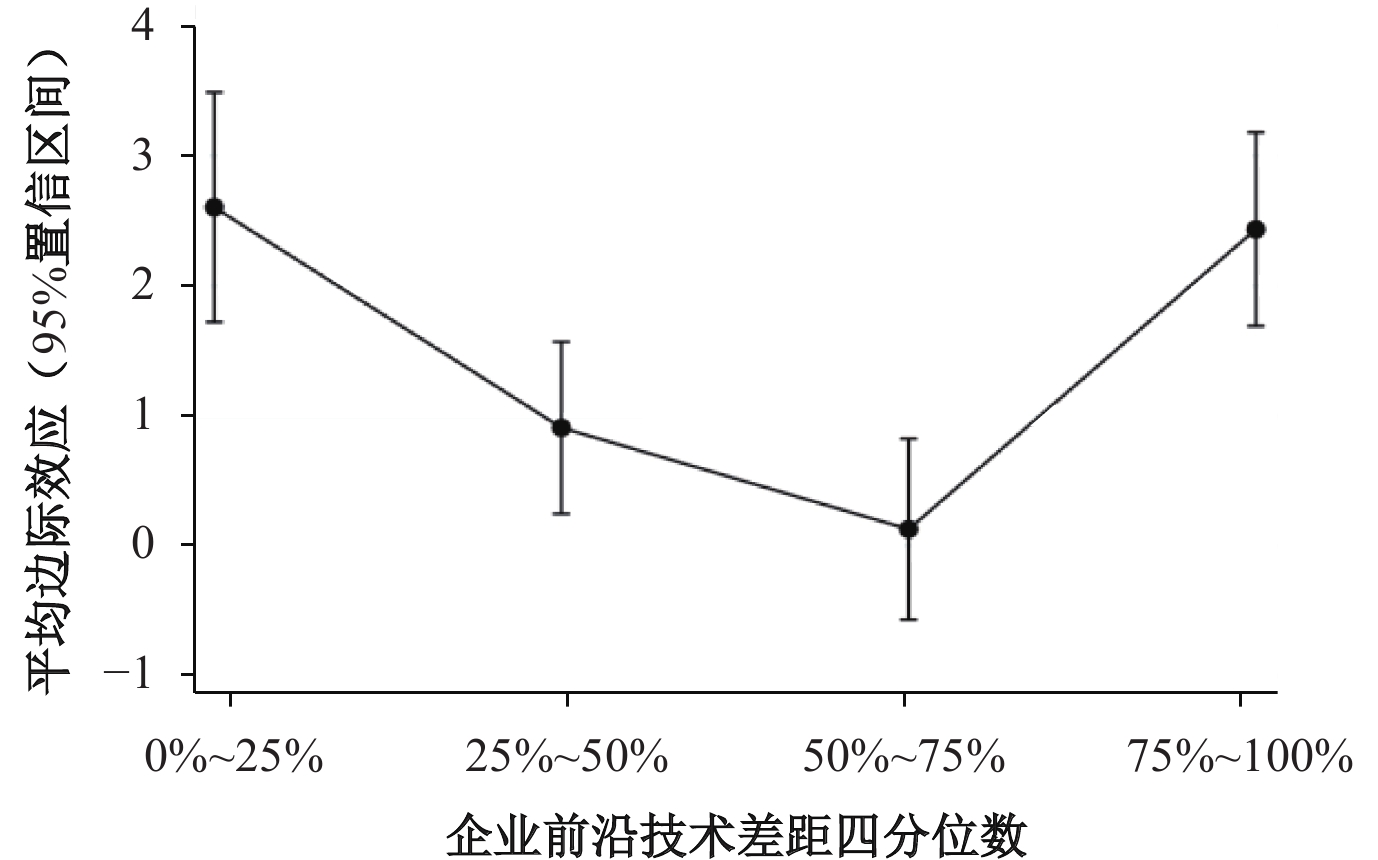

2.企业前沿技术差距异质性。企业与前沿技术水平距离会影响企业面临市场竞争的创新激励程度,因此本文从前沿技术差距角度考察数字服务进口贸易对企业创新质量的异质性影响。借鉴Aghion等(2009),使用企业全要素生产率与企业所在行业中企业全要素生产率最大值之比衡量企业的前沿技术差距水平(distanceit),并将其与数字服务进口指数的交互项代入模型。回归结果如表6第(3)列所示,DSI_IM×distance的估计系数在1%的水平上显著为负,而DSI_IM×distance2的估计系数在1%的水平上显著为正。这表明技术差距U形调节数字服务进口贸易与企业创新质量之间的关系。进一步地,本文纳入数字服务进口指数与企业前沿技术差距水平四分位数虚拟变量交互项。从表6第(4)列可以看出,与0%−25%分位数企业相比,数字服务进口贸易对25%−75%分位数企业正向效应较小,且对50%−75%分位数企业的正向效应最小,而对75%−100%分位数企业的正向作用区别不明显。综上所述,数字服务进口贸易对企业创新质量的促进作用在不同前沿技术差距的企业中具有异质性,随着企业与前沿技术差距加大,正向边际效应先显著递减,在第3分位数阶段达到最小值后递增,呈现U形关系(见图3)。可能的原因在于,越是与前沿技术水平较为接近的企业,越有动力和能力通过数字服务进口贸易实现企业创新质量升级,以保持竞争优势;而离前沿技术水平越远的企业,其创新质量的提升空间越大,因而受数字服务进口资源的影响更大。

|

| 图 3 对企业不同技术差距影响的平均边际效应 |

3.城市数字基础设施异质性。本文选取每百人互联网用户数和每百人移动电话用户数作为基础指标,通过标准化处理和运用主成分分析法,得到城市数字基础设施水平的替代变量(DIC)⑩。根据DIC的中位数划分样本,设置是否为高数字基础设施水平城市的分组虚拟变量DIC_High,并将其与数字服务进口指数的交乘项纳入回归模型中。结果如表7第(1)列所示,DSI_IM×DIC_High系数在5%的水平上显著为负,表明数字服务进口贸易对企业创新质量的促进作用在数字基础设施水平较低的城市中能得到更有效的发挥。究其原因,主要是因为高数字基础设施水平城市的数字经济发展水平较高,能够利用城市的信息通讯、大数据、互联网等数字化服务充分赋能企业创新发展,因此扩大数字服务进口对当地企业技术创新质量的影响不太明显;而对于低数字基础设施水平城市而言,数字服务进口贸易能够在一定程度上弥补其数字服务要素缺口,有助于充分发挥国外高品质、低成本的数字化服务要素对企业高质量创新的支持效率。

| 变量 | (1) | (2) | (3) |

| 数字基础

设施 |

知识产权

保护 |

知识产权

保护 |

|

| DSI_IM | 0.1629*** | 0.1080*** | 0.1418*** |

| (3.01) | (2.89) | (2.92) | |

| DSI_IM×DIC_High | −0.0729** | ||

| (−2.02) | |||

| DSI_IM×IP | 0.0173*** | ||

| (2.81) | |||

| DSI_IM×IPP2 | −0.0192 | ||

| (−0.42) | |||

| DSI_IM×IPP3 | 0.0121*** | ||

| (3.06) | |||

| DSI_IM×IPP4 | 0.0242*** | ||

| (3.84) | |||

| Constant | (−0.0154*) | −0.0414*** | −0.0323** |

| (−1.93) | (−2.90) | (−2.30) | |

| N | 285 018 | 285 018 | 285 018 |

| R2 | 0.044 | 0.044 | 0.044 |

4.城市知识产权保护异质性。采用各城市人民法院结案的知识产权案件数与地区生产总值比值(IP)⑪作为城市知识产权保护强度的替代变量。表7第(2)列显示,DSI_IM×IP的系数显著为正,意味着知识产权保护强化了数字服务进口贸易对企业高质量创新的激励效应。进一步地,根据各年份知识产权保护强度(IP)的四位数将城市划分为不同知识产权保护程度的四个梯队,梯队越高代表知识产权保护程度越高,据此构造虚拟变量(IPP1−IPP4)⑫,并分别将其与数字服务进口指数的交乘项纳入基准回归模型。表7第(3)列表明,相比处于知识产权保护程度第一梯队的企业,数字服务进口贸易对处于第二梯队的企业创新质量效应差异不显著,对处于第三梯队的企业创新质量的正向效应明显增强,对处于第四梯队的企业的促进作用进一步提升。这说明随着知识产权保护环境的优化,数字服务进口贸易对企业高质量创新的边际效果逐渐显著。原因在于,知识产权保护较弱的城市中创新成果被窃取和模仿的风险大,企业高质量创新动力易受挫;而高知识产权保护能确保企业创新成果的排他性,为推动企业创新质量升级提供有利的外部条件,从而扩大数字服务进口贸易的企业创新提质效应。

(五) 机制检验在前文的理论分析中,数字服务进口贸易可以通过供需两端双重激励引致的“数字产业关联效应”、信息资源扩散产生的“管理效率促进效应”和知识技术溢出导致的“技术吸收能力提升效应”促进中国企业创新提质。为了更为完整地佐证该作用渠道的成立,本部分通过引入交互项的方式进一步检验数字服务进口贸易提升企业创新质量的影响机制,模型设定如下:

| MEFijt=a0+a1DSI_IMjt+a2Xit+μt+γi+εjt | (4) |

| INNOijt=b0+b1DSI_IMjt+b2DSI_IMjt×MEFijt+b3MEFijt+b4Xit+μt+γi+εijt | (5) |

其中,MEF为机制变量,包括制造业数字化程度(DIG)、企业的管理效率(ME)和企业的技术吸收能力(Abscap)。本文参考张晴和于津平(2021),选用制造业行业对数字经济依托行业的完全消耗系数作为制造业数字化程度的代理变量,数据来自WIOD数据库的56部门投入产出表⑬;参考孙浦阳等(2018)的方法,对企业的管理费用进行固定效应回归得到残差εi,将1−εi作为企业的管理效率;借鉴刘维刚等(2020),通过控制企业研发投入的固定效应模型估计出企业利润的拟合值,即为潜在利润,并采用实际利润与潜在利润的比值衡量企业的技术吸收能力⑭。式(4)检验数字服务进口贸易对三个机制变量的影响,式(5)考察数字服务进口贸易提升企业创新质量的作用机制,交互项的系数符号和显著性是本部分所关注的重点。

表8第(1)列的回归结果显示,数字服务进口对制造业数字化程度的影响系数显著为正,表明数字服务进口贸易有助于提升制造业的数字化关联程度;第(2)列DSI_IM×DIG的估计系数显著为正,表明数字服务进口贸易在较高数字化转型程度下更有利于发挥对企业高质量创新的促进作用,该结论从侧面印证了数字产业关联效应是数字服务进口贸易提升企业创新质量的作用渠道,即数字服务进口贸易能加快推动数字技术与传统产业的深度融合,通过数字化转型赋能企业创新质量升级。表8的第(3)列DSI_IM系数显著为正,说明数字服务进口贸易能够促进企业管理效率的提升;第(4)列DSI_IM×ME的估计系数显著为正,与前文的机制分析一致,说明提高企业管理效率是数字服务进口贸易促进企业高质量创新的重要渠道。表8第(5)列显示,数字服务进口贸易能够显著提高企业的技术吸收能力;第(6)列DSI_IM×Abscap的估计系数显著为正,表明技术吸收能力越高的企业,受益于数字服务进口贸易的影响程度越大。据此可以推断,数字服务进口贸易能够激励企业强化技术吸收能力,从而通过数字服务进口贸易获取更多的知识溢出,赋能企业高质量创新。机制检验结果验证了假说2。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

| DIG | INNO | ME | INNO | Abscap | INNO | |

| DSI_IM | 0.0602***(12.98) | 0.1514***(4.69) | 0.2043***(3.72) | 0.1255***(4.89) | 0.0433**(2.34) | 0.1336***(4.96) |

| DSI_IM×DIG | 0.0932**(2.29) | |||||

| DSI_IM×ME | 0.0854*(1.91) | |||||

| DSI_IM×Abscap | 0.0431**(2.10) | |||||

| DIG | 0.1434***(7.70) | |||||

| ME | 0.0835**(2.39) | |||||

| Abscap | 0.0104***(3.63) | |||||

| Constant | 0.1945***(90.23) | −0.0832***(−3.80) | −3.2632***(−110.31) | −0.0498***(−3.12) | −0.0358***(−3.42) | −0.0535**(−2.29) |

| N | 285 018 | 285 018 | 259 859 | 259 859 | 285 018 | 285 018 |

| R2 | 0.411 | 0.082 | 0.718 | 0.103 | 0.688 | 0.104 |

本文从理论和实证两方面揭示了数字服务进口贸易对中国企业创新质量的影响效应及作用机制,研究结果表明:(1)数字服务进口贸易显著促进了企业创新质量的提升,是中国企业高质量创新的新动力和新路径。(2)供需两端双重激励引致的“数字产业关联效应”、信息资源扩散产生的“管理效率促进效应”和知识技术溢出导致的“技术吸收能力提升效应”是数字服务进口贸易提升企业创新质量的重要渠道。(3)数字服务进口贸易的创新质量效应对于不同类型、不同地区企业存在异质性。从企业生命周期看,数字服务进口贸易对初创期和成长期企业的创新提质效应较大,随着企业不断成熟,数字服务进口贸易的影响逐渐下降;从企业前沿技术距离看,随着企业与前沿技术差距加大,数字服务进口贸易的正向边际效应先递减后递增,呈现U形关系;从地区层面看,数字服务进口贸易对企业创新质量的促进作用在低数字基础设施水平和高知识产权保护程度的城市更为突出。

基于上述研究结论,本文的政策建议为:第一,顺应全球数字服务贸易时代发展的新趋势,中国可在风险可控的前提下推进数字服务贸易领域的有序开放,扩大高端、新型的数字服务品进口,以增强企业创新提质新动能,加快构筑高质量发展新格局。第二,考虑在低数字基建水平城市和高知识产权保护城市革新数字服务贸易“边境内”开放措施;同时针对初创期、成长期企业和高技术型企业放宽数字经济新业态准入标准,使该类企业更合理有效地在数字服务进口贸易中整合配置全球多样化的创新资源,以促成企业持续高质量创新的良性循环。第三,数字服务进口贸易有利于国内企业对国外高级数字服务品的利用和吸收,制造业应加快与数字服务业融合发展,实现数字化转型升级;企业要积极推进管理模式创新,不断提高自身管理效率,为技术革新和高质量产品研发提供有力支撑;企业还应努力提高自身学习外界知识和经验的能力,从而有效吸收数字服务进口贸易带来的前沿知识与技术。第四,应完善国内相关数字服务贸易法律制度建设,建立健全知识产权保护体系,以良好的知识产权保护环境作为数字服务贸易的有利外部条件,从而更好地发挥数字服务进口贸易对企业高质量创新的促进作用。

① 数据来源:《数字贸易发展与合作报告(2021年)》。

② “Digital Trade in the U. S. and Global Economies Part 1” USITC,2013.

③ “International Trade ICT Service and ICT-enabled Services” UNCTAD Publication, 2015.

④ 因篇幅有限,某些年份数字服务进口FH指数省略,感兴趣的读者可向作者索取。

⑤ 本文借鉴周念利(2014)的研究,将制造业行业划分为劳动密集型、资本密集型和技术密集型三类行业。

⑥ 将企业所在行业分类码(CIC)统一为《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002)标准。

⑦ 将企业名称中包含“进出口”“经贸”“贸易”“科贸”“外经”等字样的企业识别为贸易中间商或代理商。

⑧ 数字服务进口指数为行业—时间层面的面板数据,因此无法控制行业—时间固定效应。

⑨ 考虑到OECD-STRI数据库从2014年开始报告数字服务贸易限制指数,CDSTRIjt仅存在2014—2015年的数据。

⑩ 数据来源:中国城市统计年鉴。

⑪ 数据来源:北大法宝司法案例库。

⑫ 若企业所在城市的知识产权保护程度位于第一梯队,即处于该年知识产权保护程度的第一四分位数,则IPP1取值为1,其余取值为0。IPP2−IPP4与此类似。

⑬ 考虑到WIOD数据库仅提供了2000—2014年的国家间投入产出表,这里只能对2000—2014年的数据进行回归。

⑭ 借鉴刘维刚等(2020),本文采用控制了企业生产率、企业规模、行业集中程度、企业年龄、销售费用占三费比重等可能影响企业利润的控制变量得到的企业利润的拟合值,重新测度了企业技术吸收能力,机制检验所得结论一致。

| [1] | 董晓芳, 袁燕. 企业创新、生命周期与聚集经济[J].经济学(季刊),2014(2). |

| [2] | 贾怀勤, 高晓雨, 许晓娟, 等. 数字贸易测度的概念架构、指标体系和测度方法初探[J].统计研究,2021(12). |

| [3] | 蒋舒阳, 庄亚明, 丁磊. 产学研基础研究合作、财税激励选择与企业突破式创新[J].科研管理,2021(10). |

| [4] | 刘维刚, 周凌云, 李静. 生产投入的服务质量与企业创新——基于生产外包模型的分析[J].中国工业经济,2020(8). |

| [5] | 柳卸林, 董彩婷, 丁雪辰. 数字创新时代: 中国的机遇与挑战[J].科学学与科学技术管理,2020(6). |

| [6] | 吕延方, 方若楠, 王冬. 全球数字服务贸易网络的拓扑结构特征及影响机制[J].数量经济技术经济研究,2021(10). |

| [7] | 孟庆时, 余江, 陈凤. 深度数字化条件下的突破性创新机遇与挑战[J].科学学研究,2022(7). |

| [8] | 戚聿东, 肖旭. 数字经济时代的企业管理变革[J].管理世界,2020(6). |

| [9] | 任同莲. 数字化服务贸易与制造业出口技术复杂度——基于贸易增加值视角[J].国际经贸探索,2021(4). |

| [10] | 孙浦阳, 侯欣裕, 盛斌. 服务业开放、管理效率与企业出口[J].经济研究,2018(7). |

| [11] | 吴非, 胡慧芷, 林慧妍, 等. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J].管理世界,2021(7). |

| [12] | 谢康, 夏正豪, 肖静华. 大数据成为现实生产要素的企业实现机制: 产品创新视角[J].中国工业经济,2020(5). |

| [13] | 姚战琪. 数字贸易、产业结构升级与出口技术复杂度——基于结构方程模型的多重中介效应[J].改革,2021(1). |

| [14] | 张晴, 于津平. 制造业投入数字化与全球价值链中高端跃升——基于投入来源差异的再检验[J].财经研究,2021(9). |

| [15] | 章元, 程郁, 佘国满. 政府补贴能否促进高新技术企业的自主创新?——来自中关村的证据[J].金融研究,2018(10). |

| [16] | 周念利. 中国服务业改革对制造业微观生产效率的影响测度及异质性考察——基于服务中间投入的视角[J].金融研究,2014(9). |

| [17] | 朱福林. 中国数字服务贸易高质量发展的制约因素和推进路径[J].学术论坛,2021(3). |

| [18] | Abouzeedan A, Klofsten M, Hedner T. Internetization management as a facilitator for managing innovation in high-technology smaller firms[J].Global Business Review,2013,14(1):121–136. |

| [19] | Aghion P, Blundell R, Griffith R, et al. The effects of entry on incumbent innovation and productivity[J]. The Review of Economics and Statistics,2009,91(1):20–32. |

| [20] | Arnold J M, Javorcik B S, Mattoo A. Does services liberalization benefit manufacturing firms? Evidence from the Czech Republic[J].Journal of International Economics,2011,85(1):136–146. |

| [21] | Bas M. The effect of communication and energy services reform on manufacturing firms’ innovation[J].Journal of Comparative Economics,2020,48(2):339–362. |

| [22] | Brandt L, Van Biesebroeck J, Zhang Y F. Creative accounting or creative destruction? Firm-level productivity growth in Chinese manufacturing[J].Journal of Development Economics,2012,97(2):339–351. |

| [23] | Crozet M, Milet E. Should everybody be in services? The effect of servitization on manufacturing firm performance[J].Journal of Economics & Management Strategy,2017,26(4):820–841. |

| [24] | Ellison G, Ellison S F. Match quality, search, and the Internet market for used books[R]. Working Paper 24197, 2018. |

| [25] | Feenstra R C, Hanson G H. The impact of outsourcing and high-technology capital on wages: Estimates for the United States, 1979-1990[J].The Quarterly Journal of Economics,1999,114(3):907–940. |

| [26] | Ferracane M F, Van Der Marel E. Do data policy restrictions inhibit trade in services?[R]. Robert Schuman Centre for Advanced Studies Research Paper No. RSCAS, 2019. |

| [27] | Ghasemaghaei M, Calic G. Assessing the impact of big data on firm innovation performance: Big data is not always better data[J].Journal of Business Research,2020,108:147–162. |

| [28] | Goldfarb A, Tucker C. Digital economics[J].Journal of Economic Literature,2019,57(1):3–43. |

| [29] | González J L, Jouanjean M A. Digital trade: Developing a framework for analysis[R]. OECD Trade Policy Papers No. 205, 2017. |

| [30] | Halpern L, Koren M, Szeidl A. Imported inputs and productivity[J].American Economic Review,2015,105(12):3660–3703. |

| [31] | He J N, Fang X, Liu H Y, et al. Mobile app recommendation: An involvement-enhanced approach[J].MIS Quarterly,2019,43(3):827–849. |

| [32] | Hu Y, Zhou H Q, Yan B, et al. An assessment of China’s digital trade development and influencing factors[J].Frontiers in Psychology,2022,13:837885. |

| [33] | Liu Q, Lu R S, Lu Y, et al. Import competition and firm innovation: Evidence from China[J].Journal of Development Economics,2021,151:102650. |

| [34] | Loebbecke C, Picot A. Reflections on societal and business model transformation arising from digitization and big data analytics: A research agenda[J].The Journal of Strategic Information Systems,2015,24(3):149–157. |

| [35] | Lyytinen K, Yoo Y, Boland Jr R J. Digital product innovation within four classes of innovation networks[J].Information Systems Journal,2016,26(1):47–75. |

| [36] | Nambisan S, Lyytinen K, Majchrzak A, et al. Digital Innovation Management: Reinventing innovation management research in a digital world[J].MIS Quarterly,2017,41(1):223–238. |

| [37] | Weber R H. Digital trade in WTO-law-taking stock and looking ahead[J]. Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy,2010,5(1):1–24. |

2.National Academy of Development and Strategy, Renmin University of China, Beijing 100872, China