2022第24卷第4期

2.南京邮电大学 经济学院, 江苏 南京 210023

随着全球经济结构日益服务化,服务贸易占总体贸易比重不断上升,国际贸易偏向特征逐步显现(Hoekman和Shepherd,2017)①。根据世界银行数据库,2020年全球服务贸易总量共计5.15万亿美元,占全球贸易的比重为22.87%。1995—2016年,服务贸易出口额增长4.5倍,复合年均增长率达6.77%,尤其是次债危机之后,服务贸易依旧保持高速增长(OECD服务贸易统计数据库,ITS)。一般而言,服务品的本地化特征强,可贸易程度远低于货物贸易(Anderson, 2014)。那么,国际贸易为什么会发生结构性偏向,其影响机制如何?对该问题的研究,有助于深入理解国际贸易结构性变迁现象,为发展服务业主导下的国际贸易提供帮助。遗憾的是,现有国内外学者对国际贸易的研究主要在异质性理论框架下聚焦货物贸易的出口增长机制,鲜有分析制造业和服务业两部门的贸易结构问题。两部门贸易结构偏向是全球产业结构和政策体系演化的结果,是当今世界经济崭新的经济现象,对该问题的研究将成为国际贸易领域最重要的问题之一。鉴于此,本文将分析国际贸易结构性偏向的原因及其影响机制,这对于理解国际贸易的结构性偏向、构建后疫情时代实现经济内外双循环以及发展服务贸易的政策体系具有重要的实践意义。

2008年美国次债危机之后,全球经济发展模式亟待调整,贸易政策不确定性迅速上升。现有研究表明,贸易政策不确定性的上升会抑制货物贸易(毛其淋,2020;Handley, 2014; Handley和Limão,2017),但是鲜有文献考察贸易政策不确定性与服务贸易的关系。事实上,在全球产业结构日趋“软化”的背景下,服务贸易已经成为各国经济景气和增长潜能的风向标。如果忽略贸易政策不确定性对服务业出口的影响,就无法为服务经济时代的全球经济增长和贸易发展提供有益的建议。②贸易政策不确定性上升会导致货物贸易下降,为了应对冲击,各国必然会大力发展服务贸易,从而为服务业出口提供了窗口期。

本文尝试作如下拓展研究:一方面,本文将贸易政策不确定性与服务贸易联系起来,分析贸易政策不确定性对服务业出口额的影响,弥补了现有研究局限于货物贸易的不足。既有研究显示,随着贸易政策不确定性的上升,企业会延迟投资计划,退出出口市场,导致出口降低(Carballo等,2018; Crowley等,2018; Feng等,2017; Handley和Limão,2017)。同时,大量关于贸易政策不确定性的研究主要集中在制造业,鲜有文献分析贸易政策不确定性对服务业出口的影响。为了应对外部贸易政策不确定性的上升,各国纷纷致力于优化国内营商环境,鼓励创新,挖掘新的增长点。这一系列措施在一定程度上重塑了服务业出口的比较优势,引发全球贸易结构偏向,即主要表现为服务贸易的比重不断上升。本文首次采用54个国家双边服务业出口数据,同时考察关税因素和非关税因素,构建贸易政策不确定性指数,全面刻画全球贸易政策的不确定性,并在此基础上分析贸易政策不确定性对服务业出口的影响。实证结果表明:贸易政策不确定性每提高10%,双边服务业出口则增加0.473%。采用多种方法进行稳健性检验后,该结论依旧成立。可见,贸易政策不确定性虽抑制了货物贸易,却提高了服务业出口额。另一方面,本文拓展了引力模型的理论框架。现有利用引力模型的分析框架主要是针对国别之间的空间特征(地理距离),而忽略了时间因素。本文将时间因素也纳入其中,使得引力模型更加贴合现实。现有的研究也表明,时间是影响国际贸易的重要因素(Anderson,2014;Head等,2009)。也就是说,企业不仅能基于空间因素还能利用时间因素进行套利③。这意味着时间特征也是影响服务贸易的重要因素。本文通过测度国家之间的时差,分析时间因素对服务业出口的影响。实证结果显示:每增加一个时区,服务业出口提高0.02%;距离每增加1%,服务业出口减少0.066%。引入时间和TPU的交互项后发现,随着TPU上升,时差相差较大国家之间的服务业出口会减少。即,当母国面临贸易政策不确定性上升时,更倾向于与时区接近的国家开展服务贸易。

二、理论基础与研究假设 (一) 贸易政策不确定性、制度和服务业出口一般而言,相较于传统的货物贸易,服务品的“无形性”导致其可贸易程度较低。但是,随着信息技术的发展,服务品的可贸易程度大幅提升,即信息技术的蓬勃发展极大地促进了服务业出口。随着研究的深入,学者逐步发现制度也是影响服务业出口的重要因素。与传统的货物贸易相比,服务业出口对制度的依赖程度更高,属于高制度依赖性贸易(刘志彪,2016)。20世纪90年代,发达国家的去规则化(deregulation)不仅改善了服务企业在国内市场的效率,还极大地提升了服务业在国际市场上的竞争力,增加了服务的出口额(Marel,2012)。纷繁的市场制度会阻碍新的服务企业进入市场,并抑制服务业的生产率增长(Nicoletti和Scarpetta,2003),而降低进入壁垒则可以帮助服务业企业更高效地建立国内生产和零售网络,从而促进生产率的提高,增强国际竞争力。Erik和Shepherd(2013)将服务贸易制度分为整体规则和部门规则,其研究显示部门制度的改善可以显著增加服务业出口。当贸易政策不确定性升高时,预期的外部需求会持续低迷,此时挖掘国内市场潜能、优化国内制度以及改善国内营商环境,就成为保持经济增长的重要手段和政策选择(夏后学等,2019)。而市场制度的优化,也会使市场分工的广度和深度相应增加。Fiorini 等(2018)发现,市场制度优化促使企业将非核心服务进行外包,使用外部高质量的服务品替代原有的中间服务品,使服务业的市场竞争力显著提升。Gootiiz和Mattoo(2017)也持相似观点,即服务业出口不仅受外部因素的影响,而且更加依赖本国的相关政策。上述研究表明,市场规则优化会极大地促进具有制度依赖特征的服务业出口。贸易政策不确定性上升一般意味着全球经济步入下行周期,一国政府会利用财政工具或货币工具进行逆周期调整,以对冲外部风险,稳定经济和就业(Baker等,2016)。即贸易政策不确定性的上升凸显了国内政策的重要性(Bloom等,2018; Carballo等, 2018)。为了化解贸易政策不确定性带来的外部冲击,政府会努力提高制度质量,改善国内营商环境(Beverelli等,2017),尤其是面对国际贸易巨大的不确定性,一国政府会挖掘其内部潜能,降低市场壁垒,优化营商环境。由于服务业出口属于制度依赖型的贸易,营商环境的改善会极大地促进服务业出口。基于此,本文提出第一个假说:

假说1:随着贸易政策不确定性的上升,政府为了维持经济增长会致力于改善国内营商环境,优化市场制度,进而促进服务业出口的增长。

(二) 贸易政策不确定性、生产率和服务业出口与制造业企业相比,服务业企业具有一定的独特性,即虽然从事贸易活动的服务业企业的占比小于制造业企业,但是这些服务业企业的规模更大、生产率更高、资本更加丰裕、支付的工资更高(Breinlich和Criscuolo,2011)。在过去的20年间,商业服务贸易快速发展,服务外包的发展也更加迅速。Breinlich和Criscuolo(2011)利用英国服务业企业的数据研究发现,从事服务业出口的企业(服务进口商和服务出口商)比非贸易企业具有更大的规模、更大的附加值含量,也具有更高的生产率。这意味着,服务贸易也存在Melitz(2003)所描述的自我选择机制。考虑到服务品的异质性强于普通产品,因此服务业出口的自我选择效应也强于一般贸易。Haller等(2014)的研究也支持了Breinlich和Criscuolo(2011)的观点,他们利用欧盟的数据研究发现:尽管服务业出口企业的增长速度超过货物企业,但是服务业出口企业的比例低于制造业企业,并且只有那些规模较大、生产率较高的企业可以从事服务贸易。此外,大部分的市场份额集中于少数企业。随着贸易政策不确定性上升,自选择机制逐步发挥作用,缺乏竞争力的服务业企业会逐步退出市场。由于服务品还具有非标准化特征,需要建立足够的品牌价值(客户信任度)来吸引消费者,所以服务企业出口的成本更大(Zahler等,2014)。这也意味着服务贸易的自选择效应更强,即随着市场份额和生产要素逐步流向高生产率的企业,促进了加总层面生产率的提高,进而促进服务业出口。基于此,本文提出第二个假说:

假说2:贸易政策不确定性的上升会诱发服务业企业自选择效应,使低生产率企业逐步退出市场,高生产率企业的市场份额扩大,国家层面加总的生产率提高,从而促进服务业出口。

(三) 贸易政策不确定性、创新和服务业出口创新是出口的重要推动力量,不同学者利用不同国别的数据都证实了这一点,如美国(Love和Mansury, 2009)、英国(Gourlay 等, 2005)、加拿大(Chiru, 2007)等国家的数据都证实了创新对出口的重要性。创新不仅可以提高出口概率,还能提高出口密度。由于可贸易服务品具有技术密集和知识密集双重特征(Breinlich和Criscuolo,2011),因此创新对服务业出口具有更强的推动作用。传统的创新是指对有形产品的改进和优化,由于服务品具有无形性和不可贸易性,大多数研究将服务业创新置于制造业创新的从属,故早期鲜有服务业创新的文献。随着服务业的发展和服务品可贸易程度的提高,服务业创新活动逐步增多。服务业创新还具有需求支配的特征,因此服务部门的创新更加关注“软性”创新(“硬性”创新是指引入新工艺和新产品),包括组织创新和技能提升。服务创新是由需求主导而非研发主导,服务品需要建立足够的品牌价值(客户信任度)来吸引消费者,具有非标准化特征,这意味着服务创新对出口的促进作用更加显著(Zahler等,2014)。Fryges等(2015)发现,服务业的创新能力不亚于制造业,并且可贸易的服务行业创新能力更强,而创新活动越多的企业,其出口额也越高。由于服务贸易属于制度依赖型贸易,对稳定的宏观经济环境依赖度较高。当贸易政策不确定性上升时,一方面部分低生产率企业会退出市场;另一方面,也可能使服务业企业推迟投资和研发计划,从而降低了出口市场上新进入者的进入和技术升级的速度(Dibiasi等,2018;Handley和Limão,2017)。相反,当贸易政策不确定性下降时,由于不确定性规避有利于创新(Hahn和Bunyaratave,2010),创新对服务业出口的促进作用会被强化。基于此,本文提出第三个假说:

假说3:随着贸易政策不确定性的下降,服务业企业的投资和研发意愿增强,国家的创新能力也得到进一步强化,从而促进服务业出口。

(四) 贸易政策不确定性、时间和服务业出口国际贸易学中的引力模型应该将时间因素纳入分析框架,分析时间因素对双边服务贸易的影响。不同国家的企业利用时差主要以外包等形式开展贸易活动。比如,美国工人的工资水平较高,其夜间工作的工资还会进一步提升。如果美国的医院将夜间就诊病人的影像资料传真到印度的医院,由印度医院的医生进行诊断后再传真回美国的医院,其中成本的节约不仅体现在两国工资水平的绝对差异,还体现在白天工资和夜晚工资的相对差异。此时时间和贸易表现为互补效应,即不同国家的企业可以利用时间的差异,开展外包活动,进而节约成本。当贸易政策不确定性上升时,一方面开展服务外包的成本上升,会抑制企业的服务外包活动(Steinberg等,2017);另一方面,还可能会影响本国工人的收入,导致双边套利空间被压缩,从而进一步降低开展服务贸易的激励。基于此,本文提出第四个假说:

假说4:时差可以为服务贸易提供套利机会,促进服务业出口。但随着贸易政策不确定性的上升,服务贸易的套利空间被压缩,套利成本上升,因而抑制了时差对服务业出口的促进作用。

三、研究设计、变量设定与数据来源 (一) 模型设定本文尝试将经典的引力模型纳入服务贸易的核算框架中,采用如下模型:

| $ sexpor{t_{ijt}} = \frac{{gd{p_{it}}\times gd{p_{jt}}}}{{dis{t_{ij}}}} $ | (1) |

其中,i表示服务出口国,j表示服务进口国,t表示时间。sexportijt是t年i国出口到j国的服务业出口额,gdpit表示i国t年的国内生产总值,gdpjt表示j国t年的国内生产总值。

早期经济学家采用的引力模型较为简单,随着研究的深入,学者不断扩展引力模型。Kimura和Lee(2006)认为引力模型对服务贸易的拟合程度优于货物贸易。本文在以上学者的研究基础上,将政策不确定性纳入引力模型的分析框架。首先,根据Chaney(2018)的观点,双边距离对贸易流量的影响受到人口增长的影响,将公式(1)修改为:

| $ sexpor{t_{ijt}} = \frac{{gd{p_{it}}\times gd{p_{jt}}}}{{{{(dis{t_{ij}})}^{1 + \varepsilon }}}} $ | (2) |

其中,

| $ dis{t_{ijt}} = \sqrt {\mathop \prod \limits_k d_{ijt}^k} ,k = geo,eco,cul,pol,tec $ | (3) |

其中,geo、eco、cul、pol和tec分别表示地理距离、经济距离、文化距离、政治距离和技术距离。本文采用相同的方法,将贸易政策不确定性作为影响贸易流量的重要因素。当贸易政策不确定性上升时,贸易冲突就会加剧。因此,本文采用柯布-道格拉斯函数形式,将贸易政策的不确定性纳入模型:

| $ dist_{_{ijt}}^{tpu} = tp{u_{ijt}}^x $ | (4) |

其中,tpuijt表示双边贸易政策不确定性。当x>0时,贸易政策不确定性会抑制服务业出口;当x<0时,贸易政策不确定性会促进服务业出口。因此,将双边服务贸易的引力模型扩展为:

| $ sexpor{t_{ijt}} = \frac{{gd{p_{it}}\times gd{p_{jt}}}}{{{{(\sqrt {d_{ijt}^{geo}\times d_{ijt}^{tpu}} )}^{1 + \varepsilon }}}} $ | (5) |

利用引力模型分析双边贸易流量存在一个较为严重的缺陷——只考虑了空间因素而忽略了时间因素。实际上,双边贸易流量不仅受到地理距离的影响,还受到时差的影响。在加总层面,时间对双边贸易流量的影响取决于互补效应和替代效应的大小。当互补效应大于替代效应时,时差会提高贸易流量;当替代效应大于互补效应时,时差会减小贸易流量。纳入时间因素之后,将公式(5)进一步改写为:

| $ sexpor{t_{ijt}} = \frac{{gd{p_{it}}\times gd{p_{jt}}}}{{{{(\sqrt {d_{ijt}^{geo}\times d_{ijt}^{tpu}\times t_{ij}^{^{\upsilon - \zeta }}} )}^{1 + \varepsilon }}}} $ | (6) |

其中,t表示时间因素,

| $ \ln sexpor{t_{ijt}} = {\mathop {\theta } \limits^ \wedge}_0 + {\mathop \theta \limits^ \wedge }_1\ln gd{p_{it}} + {\mathop \theta \limits^ \wedge }_2 \ln gd{p_{jt}} - \frac{{1 + \varepsilon }}{2}\ln d_{ijt}^{geo} - \frac{{(1 + \varepsilon )x}}{2}\ln tp{u_{ijt}} - \frac{{(1 + \varepsilon )(\upsilon - \zeta )}}{2}\ln t_{ij}^{^{\upsilon - \zeta }} $ | (7) |

考虑到本文实证方程中时差、距离、共同边界等因素都不算时间变化,因此,本文的计量方程放弃固定效应,采用随机效应。此外,我们还将人口因素纳入分析框架,将双边的GDP改写为人均GDP,具体如下:

| $ \ln sexpor{t_{ijt}} = {\mathop \theta \limits^ \wedge }_0 + {\mathop \theta \limits^ \wedge }_1\ln pgd{p_{it}} + {\mathop \theta \limits^ \wedge }_2\ln pgd{p_{jt}} - \frac{{1 + \varepsilon }}{2}\ln d_{ijt}^{geo} - \frac{{(1 + \varepsilon )x}}{2}\ln tp{u_{ijt}} - \frac{{(1 + \varepsilon )(\upsilon - \zeta )}}{2}\ln t_{ij}^{^{\upsilon - \zeta }} + {\rho _{ijt}} $ | (8) |

Cafiso(2011)进一步指出,服务品出口也需要考虑边界效应。因此,本文将地理边界和文化边界纳入服务贸易的计量方程:

| $ \begin{split} \ln sexpor{t_{ijt}} = & {\mathop \theta \limits^ \wedge }_0 + {\mathop \theta \limits^ \wedge }_1\ln pgd{p_{it}} + {\mathop \theta \limits^ \wedge }_2\ln pgd{p_{jt}} - \frac{{1 + \varepsilon }}{2}\ln d_{ijt}^{geo} - \frac{{(1 + \varepsilon )x}}{2}\ln tp{u_{ijt}} \\ & - \frac{{(1 + \varepsilon )(\upsilon - \zeta )}}{2}\ln t_{ij}^{^{\upsilon - \zeta }} + {\mathop \theta \limits^ \wedge }_3languag{e_{ij}} + {\mathop \theta \limits^ \wedge }_4borde{r_{ij}} + {\rho _{ijt}} \end{split} $ | (9) |

其中,language和border分别表示语言和边界的虚拟变量,两国有共同母语时language设为1,否则为0;两国有共同边界时border设为1,否则为0。Guillin(2013)和周念利(2012)指出,缔结区域贸易同盟(Regional Trade Agreements,RTAs)有助于扩大服务贸易出口,提高服务贸易出口流量。结合样本特征,本文分别引入北美、欧盟和东盟三个贸易同盟,方程(9)可进一步修改为:

| $ \begin{split} \ln sexpor{t_{ijt}} = & {{\hat \theta }_0} + {{\hat \theta }_1}\ln pgd{p_{it}} + {{\hat \theta }_2}\ln pgd{p_{jt}} - \frac{{1 + \varepsilon }}{2}\ln d_{ijt}^{geo} - \frac{{(1 + \varepsilon )x}}{2}\ln tp{u_{ijt}} - \frac{{(1 + \varepsilon )(\upsilon - \zeta )}}{2}\ln t_{ij}^{\upsilon - \zeta } \\ & + {{\hat \theta }_3}languag{e_{ij}} + {{\hat \theta }_4}borde{r_{ij}} + {{\hat \theta }_5}NAFTA + {{\hat \theta }_6}OECD + {{\hat \theta }_7}AS EAN + {\rho _{ijt}} \\[-12pt] \end{split} $ | (10) |

其中,NAFTA表示北美自由贸易区,如果贸易双方都属于北美自由贸易区,该变量设为1,否则为0。OECD表示经合组织,当贸易双方都是经合组织成员国时,该变量设为1,否则为0④。ASEAN表示东盟,考虑到中日韩三国和东盟的贸易往来较为紧密,尤其是东盟10+3合作机制的建立,进一步优化区域贸易环境,因此当贸易双方属于“10+3”,该变量设为1,否则为0。

(二) 变量定义1. 服务业出口(sexport):用双边服务贸易的出口额表示。双边服务业出口的数据来源于OECD数据库中的服务贸易统计数据(International Trade in Services,ITS)。

2. 贸易政策的不确定性(Trade Policy Uncertainty,TPU)。Handley(2014)在分析贸易政策不确定性对出口的影响时,通过理论推导的贸易政策不确定性公式为:

| $ TPU=1-\left(\frac{{\tau }_{B}}{{\tau }_{MFN}}\right)^{-\sigma } $ | (11) |

其中,

| $ TPU=1-\left(\frac{{\tau }_{2v}}{{\tau }_{mv}}\right)^{-\sigma } $ | (12) |

其中,

| $ antidum{p_{ijt}} = antidum{p_{ijt}} + \sqrt {{{(antidum{p_{ijt}})}^2} + 1} $ | (13) |

其中,antidumpijt表示i国在t年受到j国的反倾销调查数。随后,我们基于关税数据和反倾销调查数据,测度双边的贸易政策不确定性,公式如下:

| $ TP{U}_{ijt}=\left[1-\left(\frac{{\tau }_{2v}}{{\tau }_{mv}}\right)^{-\sigma }\right]\left[antidum{p}_{ijt}+\sqrt{{(antidum{p}_{ijt})}^{2}+1}\right] $ | (14) |

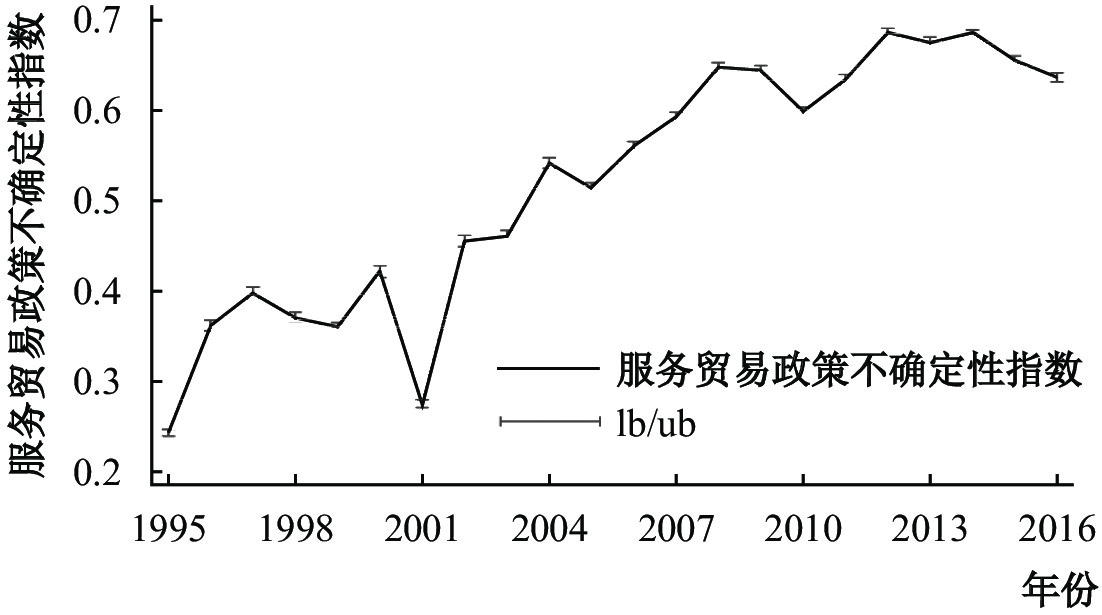

图1给出了1995—2016年历年平均的贸易政策不确定性指数。从图1中可以发现,样本期内服务贸易政策不确定性不断上升。本文的测度与Bloom(2009)的研究结论保持一致。

|

| 图 1 1995年至2016年全球贸易政策不确定性指数(TPU) |

3. 空间效应。本文对空间效应的测度采用与Kimura和Lee(2006)相同的方法,即用两国首都之间的距离来表示⑨。

4. 时间效应。本文对时间的测度采用两国的时差来表示,考虑到地球的球形特征,时差采用相对概念(时差的绝对数值控制在12小时以内)。本文对于时间的选择采用格林威治平均时间(Greenwich Mean Time,GMT)。

本文的数据主要源于OECD数据、世界银行数据库以及CEPⅡ数据库。为了更加直观地展示数据特征,表1给出了样本的描述性统计。

| 变量名称 | 观测值 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| lnsexport | 255 420 | 11.7187 | 7.1856 | 0 | 24.8594 |

| lnpsexport | 255 420 | 15.0645 | 3.1541 | 0 | 24.6047 |

| lncsexport | 255 420 | 13.5598 | 3.5485 | 0 | 24.0962 |

| lngsexport | 255 420 | 11.6691 | 2.9679 | 0 | 22.5733 |

| lnTPU | 255 420 | 0.5306 | 0.3983 | 0 | 31.9006 |

| lnhgpd | 255 420 | 22.0228 | 1.4009 | 18.6937 | 26.5259 |

| lnfgpd | 255 420 | 19.5713 | 2.2673 | 11.9429 | 28.997 |

| lndis | 255 420 | 8.7193 | 0.7875 | 0 | 9.8921 |

| lnt | 255 420 | 1.2485 | 0.8866 | 0 | 2.4849 |

| border | 255 420 | 0.0144 | 0.1191 | 0 | 1 |

| language | 255 420 | 0.0465 | 0.2106 | 0 | 1 |

| NAFTA | 255 420 | 0.0005 | 0.0227 | 0 | 1 |

| Asean | 255 420 | 0.0007 | 0.0262 | 0 | 1 |

| OECD | 255 420 | 0.0449 | 0.2072 | 0 | 1 |

| 注:由Stata15计算得出,保留4位有效数字。 | |||||

本文采用引力模型进行基准回归,回归结果见表2。方程(1)是标准引力模型的回归结果,我们采用随机效应的最小二乘法。⑩为了提高计量的准确程度,Caballero 等(2018)在分析金融关联对国际贸易的影响时,采用泊松伪极大似然估计(PPML)作为重要的补充,本文也借鉴其回归方法。方程(2)是标准引力模型的泊松伪极大似然估计结果。对比方程(1)和方程(2)可以发现,PPML的回归结果比GLS有所下降,说明GLS会高估回归结果。方程(3)在方程(2)的基础上加入贸易政策不确定性(TPU),以及TPU和时差的交互项,方程(4)在方程(3)的基础上加入时差因素。观察方程(4)可得到以下结论:

| GLS | PPML | ||||

| 方程(1) | 方程(2) | 方程(3) | 方程(4) | ||

| lnsexport | lnsexport | lnsexport | lnsexport | ||

| lnTPU | 0.0175***(0.00447) | 0.0473***(0.00641) | |||

| lnTPU×lnt | −0.0198***(0.00245) | −0.0416***(0.00399) | |||

| lnt | 0.0200***(0.00276) | ||||

| lnhgpd | 1.021***(0.0236) | 0.0573***(0.000759) | 0.0574***(0.000757) | 0.0571***(0.000757) | |

| lnfgpd | 1.024***(0.0161) | 0.0795***(0.000501) | 0.0797***(0.000504) | 0.0797***(0.000504) | |

| lndis | −1.055***(0.0526) | −0.0679***(0.00153) | −0.0604***(0.00180) | −0.0660***(0.00200) | |

| border | 0.249(0.331) | −0.0258***(0.00662) | −0.0201***(0.00670) | −0.0227***(0.00672) | |

| language | 1.178***(0.178) | 0.0903***(0.00474) | 0.0932***(0.00476) | 0.0925***(0.00476) | |

| nafta | −1.406(2.376) | −0.0915*(0.0476) | −0.0944**(0.0480) | −0.0960**(0.0476) | |

| asean | 0.0915(1.274) | 0.0313(0.0395) | 0.0338(0.0396) | 0.0438(0.0398) | |

| OECD | 1.842***(0.100) | 0.149***(0.00315) | 0.147***(0.00323) | 0.142***(0.00336) | |

| Constant | −20.76***(0.723) | 0.286***(0.0231) | 0.218***(0.0253) | 0.246***(0.0257) | |

| Wald chi2 | 9509 | ||||

| Pseudo log-likelihood | −697607 | −697498 | −697430 | ||

| Observations | 255 420 | 255 420 | 255 420 | 255 420 | |

| R-squared | 0.4432 | 0.2197 | 0.2199 | 0.220 | |

| 注:(1)实证结果均由Stata15计算并整理得出,***、** 、* 分别表示1%、5%、10%的显著性水平,下同。GLS聚类到国家层面,PPML无法进行聚类,圆括号中的数字为双尾检验的t值。(2)hgdp表示母国人均GDP,pgdp表示伙伴国人均GDP。(3)方程(1)是采用随机效应GLS的回归结果,方程(2)−(4)是采用泊松伪极大似然估计的回归结果。 | |||||

第一,实证结果表明:母国和伙伴国人均GDP的提升可以显著促进服务业出口。数据显示:若母国人均GDP提高10%,则服务业出口额提高0.571%;若伙伴国GDP提高10%,则服务业出口额提高0.797%。Kimura和Lee(2006)利用引力模型核算双边服务贸易流量,开启利用引力模型分析服务贸易的潮流。陈启斐和范超(2013)将本土市场效应融入分析框架,利用跨国面板数据研究发现服务贸易中存在明显的本土市场效应。毛艳华和李敬子(2015)利用中国的数据进一步证实了中国服务业出口中也存在本土市场效应。本文的结论与现有的研究结论保持一致,贸易双方GDP的提高显著促进了服务业出口额。

第二,贸易政策不确定性的上升,虽然抑制了货物贸易,但是会促进服务业出口的提高。数据显示:TPU上升10%,带动服务业出口额提高0.473%。本文认为TPU上升会提高服务业出口的原因在于:其一,面对全球贸易政策不确定性的上升,一国政府会利用财政工具或货币工具实施逆周期的政策,对冲外部风险,稳定GDP和就业(Baker 等,2016)。政府为了化解外部贸易政策不确定性上升带来的冲击,也会通过努力提高制度质量,以改善国内营商环境(Beverelli 等,2017)。尤其是面对国际贸易巨大的不确定性,国家会挖掘内部潜能,降低市场壁垒,进一步优化营商环境。而服务业出口又属于制度依赖型的贸易,营商环境的改善会极大地促进服务业出口。其二,TPU上升会诱发企业的“自选择”效应,低生产率的企业退出市场,生产要素和市场份额流向高生产率的企业,加总层面的生产率上升,带动服务业出口的提升。其三,由于服务贸易属于制度依赖型贸易,对稳定的宏观经济环境依赖度较高。当TPU上升时,部分低生产率企业退出市场。贸易政策不确定性上升,会使得服务企业推迟投资和研发计划,降低了出口市场上新进入者的进入和技术升级的速度(Dibiasi等,2018;Handley和Limão,2017),而不确定性规避则有利于创新(Hahn和Bunyaratave,2010)。因此,当贸易政策不确定性下降时,创新对服务业出口的促进作用会被强化。

第三,服务业出口具有典型的时空效应,即服务业出口随空间的扩张而下降,随时差的增加而提高。前者的偏回归系数为−0.066%,后者的偏回归系数为0.02%。这就印证了本文的第四个假说。也就是说,时差为服务业出口提供了机会,而商品贸易中则不存在这一机制(Anderson, 2014)。由于货物贸易的交付可以存在时滞,时差对货物贸易不存在明显的影响。然而,可贸易的服务品属于高技术产业,工资水平较高,具有较高的套利效应;而且服务外包作为服务贸易的主要形态之一,时差也为企业服务外包成本的降低提供了天然的便利条件。如前所述,美国的医院在晚上将患者拍的片子外包到印度,由印度的医生提供诊断,再传真回美国医院。这样的服务外包模式存在双重套利效应:其一,印度医生的工资低于美国医生,可以有效节约成本;其二,美国医生夜间加班的工资会更高,而此时印度是白天,服务外包还可以进一步节约加班工资。因此,时差会提升服务业出口。

第四,实证结果表明,贸易政策不确定性和时差交互项的偏回归系数为负。这说明,随着贸易政策不确定性的上升,时差带来的服务贸易套利效应下降。当贸易政策不确定性上升时,开展服务外包的成本上升,会抑制企业的服务外包活动(Steinberg 等,2017)。同时贸易政策不确定性上升可能会影响本国工人收入,导致双边套利空间被压缩,进一步降低开展服务贸易的激励。

(二) 贸易政策不确定性对服务业出口的影响机制前文的研究表明,贸易政策不确定性会增加服务业出口。本小节进一步细化研究,分析贸易政策不确定性的升高对服务业出口的影响机制。Melitz(2003)的研究表明,企业的出口具有自我选择效应,生产率高的企业更倾向于进入出口市场。Francois和Hoekman(2010)研究发现,制度因素是影响服务业出口的重要因素。Mainardes 等(2017)研究认为,创新能力是决定一国服务业出口比较优势的重要推动力量。因此,本文从生产率、制度和创新三条渠道分析贸易政策不确定性升高对服务业出口的影响机制,实证结果见表3。从表3可知,贸易政策不确定性通过生产率、制度和创新三条渠道影响服务业出口。第(1)列的回归结果表明,TPU和生产率交互项的偏回归系数为0.0456,表明随着TPU上升,企业的预期利润率下降,迫使低生产率企业退出市场,行业整体生产率提高,从而增加出口⑪。这就印证了本文的第二个假说。第(2)列的回归结果显示,TPU和制度交互项的偏回归系数为−0.275。当贸易政策不确定性上升时,国家会挖掘内部潜能,降低市场壁垒。由于服务贸易属于制度依赖型的贸易,通过市场化改革(制度指数下降)可以有效改善营商环境,从而极大地促进服务业出口。本文的第一个假说得到印证。第(3)列的回归结果显示,TPU和创新交互项的偏回归系数为−0.0117,表明随着贸易政策不确定性的下降,创新能力对服务业出口的促进作用得到提升。这意味着第三个假说成立。在第(1)−(3)列中,时差的偏回归系数保持稳定,系数在0.0149−0.0212之间,与基准回归的结果保持一致。该结果再次验证,即随着时差的增加,供应商具有充足的套利空间,会极大地促进服务业出口。

| 方程(1) | 方程(2) | 方程(3) | |

| 生产率 | 制度 | 创新 | |

| lnsexport | lnsexport | lnsexport | |

| lnTPU | 0.0257***(0.00683) | 0.560***(0.0378) | 0.103***(0.0129) |

| lnt | 0.0212***(0.00284) | 0.0149***(0.00281) | 0.0209***(0.00275) |

| lnTPU×lnt | −0.0437***(0.00414) | −0.0355***(0.00409) | −0.0317***(0.00396) |

| tfp | 0.0752***(0.0156) | ||

| lnTPU×tfp | 0.0456***(0.00195) | ||

| lnregulation | 0.215***(0.0110) | ||

| lnTPU×lnregulation | −0.275***(0.0192) | ||

| lnpatent | −0.0105***(0.00139) | ||

| lnTPU×lnpatent | −0.0117***(0.00172) | ||

| 控制变量 | Y | Y | Y |

| Pseudo log-likelihood | −696828.88 | −697019.4 | −696472.06 |

| Observations | 165 666 | 165 666 | 165 666 |

| R-squared | 0.222 | 0.221 | 0.223 |

| 注:方程(1)中tfp表示全要素生产率,我们采用世界银行提供的跨国GDP(2010年不变价美元)、固定资本形成总额(2010年不变价美元)和劳动力总数,采用DEA进行计算。方程(2)中regulation表示制度,该数据来源于加拿大佛雷泽研究院每年公布的贸易自由化指数。Kimura和Lee(2006)、毛艳华和李敬子(2015)对服务业出口的分析都采用了该数据库的指标。①方程(3)中patent表示创新能力,利用世界银行提供的非居民专利数表示。 | |||

服务业内部行业众多,不同行业之间的差异极大,需要从行业内部分析贸易政策不确定性对不同服务贸易种类的影响。我们按照进入生产环节、消费环节和政府公共服务将服务贸易划分为生产性服务贸易、消费性服务贸易和公共服务贸易。⑭采用与整体相同的计量方程,实证结果见表4。从表4可知:其一,方程(1)−(3)为采用GLS分别对生产性服务业出口、消费性服务业出口和公共服务业出口的回归结果,方程(4)−(6)为采用PPML分别对生产性服务业出口、消费性服务业出口和公共服务业出口的回归结果。从中可以看出,采用GLS和PPML的回归结果保持一致,TPU对三种细分类型的服务业出口的影响显著为正。这说明贸易政策不确定性对服务业出口的提升不存在行业差异。其二,对比方程(1)、(2)与方程(4)、(5)可以发现,时差对服务业出口的促进作用主要体现在生产性服务业出口和消费性服务业出口中。方程(3)中时差的偏回归系数不显著,方程(6)中时差的偏回归系数为负。这说明时差对不同类型服务业出口的影响存在异质性,即市场化的服务业出口存在时差的套利机制,但是非市场的公共服务业出口则不存在该机制。

(四) 稳健性检验1、稳健性检验Ⅰ:更换弹性系数。考虑到不同的替代弹性会影响TPU的数值,Handley(2014)将

| GLS | PPML | |||||

| 生产性服务业

出口 |

消费性服务业

出口 |

公共服务业

出口 |

生产性服务业

出口 |

消费性服务业

出口 |

公共服务业

出口 |

|

| 方程(1) | 方程(2) | 方程(3) | 方程(4) | 方程(5) | 方程(6) | |

| lnpsexport | lncsexport | lngsexport | lnpsexport | lncsexport | lngsexport | |

| lnTPU | 1.297*** (0.0173) |

1.225*** (0.0209) |

0.881*** (0.0224) |

0.0970*** (0.00287) |

0.0958*** (0.00305) |

0.103*** (0.00348) |

| lnt | 0.161*** (0.0288) |

0.261*** (0.0331) |

0.0149

(0.0329) |

0.00162* (0.00122) |

0.00881*** (0.00137) |

0.0106*** (0.00157) |

| lnTPU×lnt | −0.164*** (0.0105) |

−0.148*** (0.0126) |

−0.0885*** (0.0135) |

−0.0131*** (0.00195) |

−0.0121*** (0.00211) |

−0.00

(0.00241)812*** |

| 控制变量 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

| Wald chi2 | 32213 | 25462 | 9067 | |||

| Pseudo log-likelihood | −311149 | −308634 | −293042 | |||

| Observations | 255 420 | 255 420 | 255 420 | 255 420 | 255 420 | 255 420 |

| R-squared | 0.3505 | 0.3787 | 0.2288 | 0.648 | 0.636 | 0.478 |

2、稳健性检验Ⅱ:更换被解释变量。为了解决可能的内生性问题,本文分析了服务业出口内生的需求冲击。需求冲击是指由于不可观测的需求因素,导致对消费性服务品的进口需求增加。为了解决内生性问题,本文参考Hummels等(2014)进行工具变量检验。Hummels 等(2014)在研究外包对丹麦工人收入的影响中,将全球服务业出口总额与本国服务业出口额的差值作为本国服务业出口的工具变量。其原理为:世界总出口(剔除本国)的增长可以反映出同期需求的变化,并且该变量不会受到国内因素的影响。因此,本文第二个稳健性检验是更换被解释变量,利用伙伴国同期总的服务进口额减去母国服务出口额。为了进一步避免解释变量和被解释变量之间可能存在的内生性问题,本文借鉴Behrens等(2011)、Guillin(2013)以及Ariu(2016)解决内生性问题的处理方法,对被解释变量进行差分处理:

为了保证计量结果的可靠性,我们采用多套目前可以获得的官方提供的服务贸易数据。方程(1)是采用世界银行的服务贸易数据来衡量伙伴国的服务出口,方程(2)是采用OECD提供的服务贸易数据来衡量伙伴国的服务出口,方程(3)是采用联合国贸易发展数据库提供的服务贸易数据来衡量伙伴国的服务出口。三个方程的被解释变量都是取差分后的数据,取差值之后服务业出口额既有正值也有负值,无法采用PPML。因此,本文采用GLS进行回归。三个方程的回归结果(备索)基本一致,表明TPU上升会显著促进服务业出口。随着时差的加大,服务业出口额相应增加;随着TPU上升,时差相近国家之间的服务业出口也会增加。该结果与整体保持一致。

五、主要结论和政策建议党的十九大报告明确提出,要推动形成全面开放新格局,实施高水平的贸易和投资自由化便利化政策,全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度,大幅度放宽市场准入,扩大服务业对外开放。国际金融危机之后,虽然贸易政策不确定性逐步升高,但是服务贸易的稳步发展成为全球经济低迷中难得的亮点。现有分析贸易政策不确定性的文献主要关注了货物贸易,但鲜有关注TPU和服务业出口之间联系的文献。针对现有研究的不足,本文将Handley(2014)、Handley和Limão(2017)的测度方法与Crowley 等(2018)的研究相结合,测度了贸易政策不确定指数,并利用1995—2016年全球54个主要的服务业出口国与215个贸易伙伴国的双边数据,采用扩展的引力模型,首次分析了TPU和服务业出口之间的关系。最终得到以下结论和启示:

第一,贸易政策不确定性的增加,虽然抑制了货物贸易,但是会带来服务业出口的显著提高。TPU每上升10%,带动服务业出口额提高0.473%;分行业研究表明,TPU对服务业出口的促进作用不存在行业异质性。国际金融危机之后,全球贸易政策不确定性不断走高,对货物贸易产生了较显著的抑制作用。此时,货物供应商会逐步转化产品,制造业服务化特征明显。随着新冠肺炎疫情的爆发,全球贸易政策不确定性进一步上升。对此,要顺应国际宏观环境的变化,转移贸易重心,不能局限于货物贸易的发展,而全球贸易结构偏向则为中国建立贸易强国提供了新思路。在新的形势下,一方面,要塑造新的动态比较优势,努力改变国家出口贸易结构,大力发展服务贸易,逐步扭转我国服务贸易逆差,实现贸易结构的动态优化;另一方面,还要注重发展序列,找到服务贸易增长的最优路径,重点发展运输服务贸易,通讯、计算机和信息服务贸易,知识产权使用费,金融服务贸易等生产性服务贸易。

第二,服务业出口具有典型的时空效应,服务业出口随空间的扩张而减小,随时差的增加而提高;前者的偏回归系数为−0.066%,后者的偏回归系数为0.02%。因此,中国需要利用好时差,与时区近邻国家大力发展服务贸易。例如,未来可以与日韩两国签订相关的服务贸易区域协定,利用中国广阔的市场需求,吸收两国高端服务要素,发展生产性服务贸易;还可以与泰国、马来西亚和菲律宾等国签订多边的服务贸易协定,发展旅游服务贸易和文化娱乐服务贸易等消费性服务贸易。

第三,贸易政策不确定性通过生产率、制度和创新三条渠道影响服务业出口。当贸易政策不确定性升高时,生产率的提升和市场化改革会有效促进服务业出口;当贸易政策不确定性下降时,创新能力的提升会促进服务业出口。这意味着,在贸易政策不确定性升高这一外部贸易环境下,为了促进服务业出口,需要放宽服务业市场准入,主动降低服务业的非关税壁垒,为服务业出口的发展提供良好的市场环境。此外,还需要鼓励服务业企业提高生产率,发挥自选择效应,提高总体生产率,塑造服务业竞争优势,从而带动服务业出口。

① 本文将服务贸易占总贸易比重上升的现象称之为贸易的结构性偏向。

② Francois等(2015)发现全球化和区域化改变了中间品贸易的复杂性,使服务环节内嵌于生产活动中。在总量贸易中,服务贸易的占比为18.6%,但在附加值贸易中,这一比例上升至50%。

③ 如企业可以利用时差将部分活动外包到其他国家,以降低成本。

④ 智利在2009年加入OECD,在2009年之间该国的“OECD”设为0,之后设为1。

⑤ 数据来源:http://tariffdata.wto.org/ReportersAndProducts.aspx。

⑥ 我们将设定不同的σ,进行稳健性检验。

⑦ Crowley等(2018)认为关税只能作为考察TPU的一个维度,测度TPU还需要考虑非关税因素,他们分析了反倾销调查对出口的影响。

⑧ 该数据来源于世界银行临时贸易壁垒数据库(Temporary Trade Barriers Database ,TTBD), http://econ.worldbank.org/ttbd/。

⑨ 距离的计算由https://www.timeanddate.com/worldclock/distance.html获取。

⑩ 考虑到存在不随时间变化的时差变量和地理变量,无法采用固定效应。

⑪ 类似Melitz(2003)阐述的自选择机制。

⑫ 版面所限,实证结果未列示,有需要可联系作者。

⑬ 数据来源于:https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom。

⑭ 生产性服务贸易包括保险服务、计算机和信息服务、建筑业、运输服务、金融服务、其他商业服务、特许使用和许可费;消费性服务贸易包括旅游服务、个人文化娱乐服务;公共服务贸易为政府服务。

⑮ 此外,Chen 等(2017)在分析中间品贸易自由化对中国工人技能升水的影响时,也采用一阶差分解决内生性问题。Fiorini等(2018)在分析服务业改革对制造业就业的影响时,也将被解释变量取差分进行回归。

| [1] | 陈启斐, 范超. 全球化、经济波动与双边服务贸易——基于扩展的引力模型分析[J].当代经济科学,2013(6). |

| [2] | 刘志彪. 现代服务业发展与供给侧结构改革[J].南京社会科学,2016(5). |

| [3] | 罗来军, 罗雨泽, 刘畅, 等. 基于引力模型重新推导的双边国际贸易检验[J].世界经济,2014(12). |

| [4] | 毛其淋. 贸易政策不确定性是否影响了中国企业进口?[J].经济研究,2020(2). |

| [5] | 毛艳华, 李敬子. 中国服务业出口的本地市场效应研究[J].经济研究,2015(8). |

| [6] | 夏后学, 谭清美, 白俊红. 营商环境、企业寻租与市场创新——来自中国企业营商环境调查的经验证据[J].经济研究,2019(4). |

| [7] | 周念利. 缔结“区域贸易安排”能否有效促进发展中经济体的服务出口[J].世界经济,2012(11). |

| [8] | Anderson E. Time differences, communication and trade: Longitude matters II[J].Review of World Economics,2014,150(2):337–369. |

| [9] | Azzimonti M . Does partisan conflict deter FDI inflows to the US?[J]. Journal of International Economics, 2019,120:162-178. http://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S0022199619300637 |

| [10] | Baker S R, Bloom N, Davis S J. Measuring economic policy uncertainty[J].The Quarterly Journal of Economics,2016,131(4):1593–1636. |

| [11] | Beverelli C, Fiorini M, Hoekman B. Services trade policy and manufacturing productivity: The role of institutions[J].Journal of International Economics,2017,104:166–182. |

| [12] | Bloom N, Floetotto M, Jaimovich N, et al. Really uncertain business cycles[J].Econometrica,2018,86(3):1031–1065. |

| [13] | Breinlich H, Criscuolo C. International trade in services: A portrait of importers and exporters[J].Journal of International Economics,2011,84(2):188–206. |

| [14] | Caballero J, Candelaria C, Hale G. Bank linkages and international trade[J].Journal of International Economics,2018,115:30–47. |

| [15] | Cafiso G. Sectoral border effects and the geographic concentration of production[J].Review of World Economics,2011,147(3):543–566. |

| [16] | Carballo J, Handley K, Limão N. Economic and policy uncertainty: Export dynamics and the value of agreements[R]. NBER Working Paper No. w24368, 2018. |

| [17] | Chaney T. The gravity equation in international trade: An explanation[J].Journal of Political Economy,2018,126(1):150–177. |

| [18] | Crowley M, Meng N, Song H S. Tariff scares: Trade policy uncertainty and foreign market entry by Chinese firms[J].Journal of International Economics,2018,114:96–115. |

| [19] | Dibiasi A, Abberger K, Siegenthaler M, et al. The effects of policy uncertainty on investment: Evidence from the unexpected acceptance of a far-reaching referendum in switzerland[J].European Economic Review,2018,104:38–67. |

| [20] | Erik V D M, Shepherd B. Services trade, regulation, and regional integration: Evidence from sectoral data[J]. The World Economy, 2013,36(11):1393–1405. https://onlinelibrary.wiley.com/ doi/abs/10.1111/twec.12083 |

| [21] | Feng L, Li Z Y, Swenson D L. Trade policy uncertainty and exports: Evidence from China’s WTO accession[J].Journal of International Economics,2017,106:20–36. |

| [22] | Fiorini M, Hoekman B, Malgouyres C. Services policy reform and manufacturing employment: Evidence from transition economies[J].The World Economy,2018,41(9):2320–2348. |

| [23] | Francois J, Hoekman B. Services trade and policy[J].Journal of Economic Literature,2010,48(3):642–692. |

| [24] | Francois J, Manchin M, Tomberger P. Services linkages and the value added content of trade[J].The World Economy,2015,38(11):1631–1649. |

| [25] | Fryges H, Vogel A, Wagner J. The impact of R&D activities on exports of German business services enterprises: First evidence from a continuous treatment approach[J].The World Economy,2015,38(4):716–729. |

| [26] | Gootiiz B, Mattoo A. Regionalism in services: A study of ASEAN[J].The World Economy,2017,40(3):574–597. |

| [27] | Guillin A. Trade in services and regional trade agreements: Do negotiations on services have to be specific?[J].The World Economy,2013,36(11):1406–1423. |

| [28] | Hahn E D, Bunyaratave J K. Services cultural alignment in offshoring: The impact of cultural dimensions on offshoring location choices[J].Journal of Operations Management,2010,28(3):186–193. |

| [29] | Haller S A, Damijan J, Kaitila V, et al. Trading firms in the services sectors: Comparable evidence from four EU countries[J].Review of World Economics,2014,150(3):471–505. |

| [30] | Handley K. Exporting under trade policy uncertainty: Theory and evidence[J].Journal of International Economics,2014,94(1):50–66. |

| [31] | Handley K, Limão N. Policy Uncertainty, trade, and welfare: Theory and evidence for China and the United States[J].American Economic Review,2017,107(9):2731–2783. |

| [32] | Head K, Mayer T, Ries J. How remote is the offshoring threat?[J].European Economic Review,2009,53(4):429–444. |

| [33] | Hoekman B, Shepherd B. Services productivity, trade policy and manufacturing exports[J].The World Economy,2017,40(3):499–516. |

| [34] | Hummels D, Jørgensen R, Munch J, et al. The wage effects of offshoring: Evidence from Danish matched worker-firm data[J].American Economic Review,2014,104(6):1597–1629. |

| [35] | Kimura F, Lee H H. The gravity equation in international trade in services[J].Review of World Economics,2006,142(1):92–121. |

| [36] | Mainardes E W, Funchal B, Soares J. The informatics technology and innovation in the service production[J].Structural Change and Economic Dynamics,2017,43:27–38. |

| [37] | Marel E. Trade in services and TFP: The role of regulation[J]. The World Economy, 2012, 35(11):1530-1558. https://onlinelibrary.wiley.com/ doi/abs/10.1111/twec.12004 |

| [38] | Melitz M J. The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity[J].Econometrica,2003,71(6):1695–1725. |

| [39] | Steinberg P J, Procher V D, Urbig D. Too much or too little of R&D offshoring: The impact of captive offshoring and contract offshoring on innovation performance[J].Research Policy,2017,46(10):1810–1823. |

| [40] | Zahler A, Iacovone L, Mattoo A. Trade and innovation in services: Evidence from a developing economy[J].The World Economy,2014,37(7):953–979. |

2.School of Economics, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Jiangsu Nanjing 210023, China