2021第23卷第6期

2.上海市商务发展研究中心, 上海 200003;

3.上海对外经贸大学 统计与信息学院, 上海 201620;

4.上海财经大学 公共政策与治理研究院, 上海 200433

党的十九届五中全会提出“十四五”时期要“坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国,推进产业基础高级化、产业链现代化”,定调我国制造业要向高级化、智能化、高质量升级。传统的产业结构升级理论中,财政支出并不是主要影响因素,但历史的经验表明,当中国经济遭受重大短期外生冲击时,财政政策促进产业发展的积极作用不可忽视。在中国经济进入“双循环”发展的新格局下,研究基本公共服务与基础设施这两类最为重要的财政支出对制造业升级的经济效应,对于研判政府支出的有效性、优化政府支出的结构、特别是在政府“过紧日子”的情况下保证我国财政支出的可持续性、推动经济向更高质量发展具有十分重要的意义。

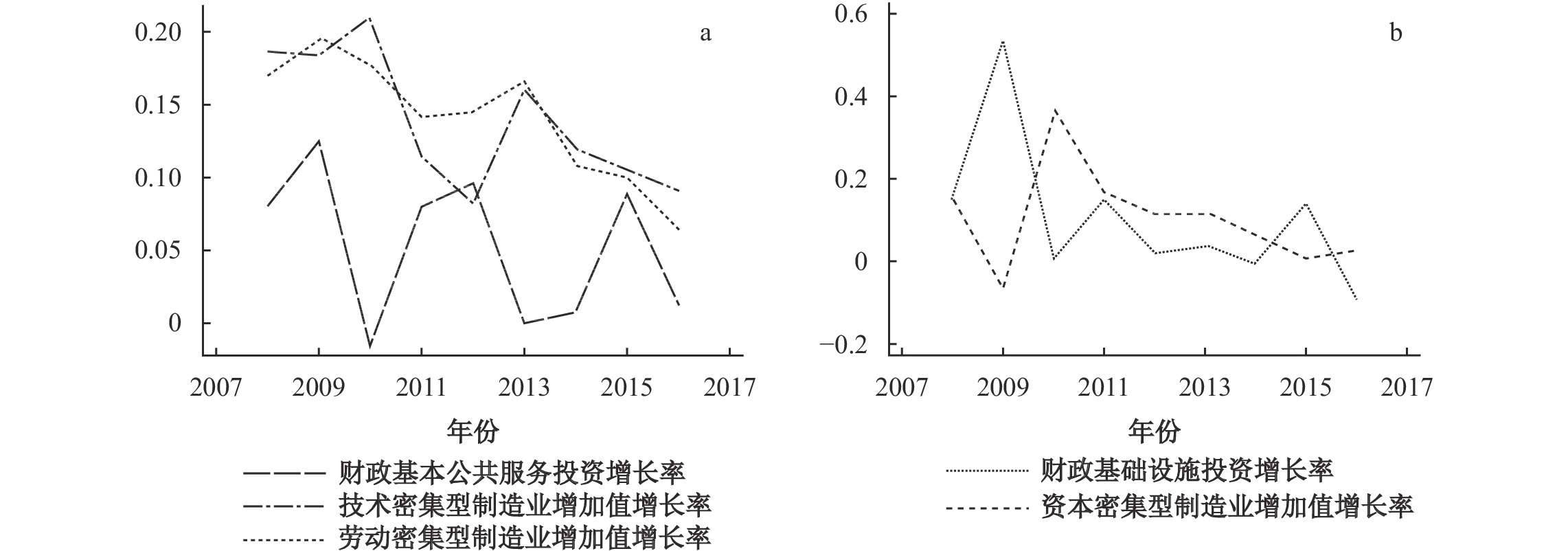

中国制造业向更高质量发展是由市场决定的科技创新与政府推动的发展战略二者共同决定的(叶祥松和刘敬,2020)。财政政策的有效运用,不仅能够实现“稳增长”,还能兼顾“调结构”目标(齐鹰飞和Li, 2020)。政府投资支出一般分为两大类,一类是诸如机场、道路、港口等传统基础设施相关领域的投资,另一类是诸如教育、医疗、科技等领域的投资。从中国的现实情况看,财政基础设施支出与基本公共服务支出具有典型的逆周期的调节作用。从图1a可知,劳动密集型与技术密集型制造业增加值增长率滞后于财政支出增长率,其中,技术密集型行业与基本公共服务的相关性更为明显。当劳动密集型、技术密集型行业增长率较低时,基本公共服务支出增长率较高,反之亦然。资本密集型制造业增长率与财政基础设施投资增长率的波动形态在2011年之前与2014年之后呈现逆周期的变动趋势,而在2012年与2013年之间则呈现同周期的变动趋势(见图1b)。图1说明不同要素密集度的行业对于财政支出的需求不尽相同,同时也意味着财政支出对制造业发展可能存在非线性经济效应。

|

| 图 1 政府投资支出与制造业增加值增长率 数据来源:相关年份的《中国工业统计年鉴》《中国统计年鉴》。 |

本文研究财政支出对制造业升级的经济效应,重点就一般预算支出中最为关键的基础设施支出和基本公共服务支出对制造业升级的异质性经济效应进行探讨。在经济进入新发展格局下,本文试图回答以下问题:当前政府的财政支出结构对制造业升级是否存在促进效应?这种效应是线性的还是边际递增或递减的?这些现象在区域间是否呈现一致性?在推动制造业转型升级的层面,各区域对于基础设施与基本公共服务的需求是否符合传统的预判?哪些省份出现了财政支出有效性的资源浪费?在“双循环”新发展格局下,本研究旨在为识别出有效推动制造业转型升级的区域差别化财政支出政策、提升财政支出有效性、推动我国制造业向更高质量发展提供经验证据。

本文的边际贡献为:第一,本文同时考虑并比较了基础设施投资支出和基本公共服务支出对制造业向高端化升级的影响,发现其影响是存在高度异质性和边际递减特征的,丰富了制造业升级领域的相关研究。第二,本文发现财政一般预算支出及其结构在推动制造业升级的进程中存在很大的区域差异性,东部地区无论是传统基础设施还是基本公共服务支出都具有更强的促进作用,而中、西部省份则出现了阻碍制造业升级的现象,这些发现对我国优化财政资源分配具有重要意义。第三,本文进一步剖析了财政支出影响制造业升级在不同技术进步阶段的非线性特征,将技术进步过程划分为由模仿向自主创新过渡时期(下文称为“技术进步动力转型”)和以自主创新为主的创新型技术进步时期,以甄别传统基础设施建设投资支出与基本公共服务支出对制造业升级的技术进步阶段异质性经济效应。

二、理论分析与研究假设制造业升级通常体现在以技术进步为核心驱动力的制造业向更高生产率水平和附加值转移的过程,对外表现为制造业产品在全球价值链分工体系中地位的提升(Humphrey和Schmitz, 2000),对内则表现为制造业结构高级化和合理化(马珩,2012;刘奕等,2017)。在我国,地方政府往往会根据地区经济发展目标、资源禀赋、比较优势、产业发展现状、要素流动特征等信号调整资源在产业部门之间的配置,实现产业结构向其目标转变。与此同时,产业技术进步也需要政府提供必要的基础设施和公共服务,从而突破技术进步的初始资本约束(韩永辉等,2017)。

政府基础设施投资支出通过两种主要渠道影响企业产出。首先,基础设施作为企业直接投入要素对产出有积极效应;其次,公共基础设施投资的增加也意味着产出税收的增加,从而对企业产出具有间接的负效应。两种效应的叠加导致公共基础设施对总产出的影响为倒U形经济效应(Barro, 1990; Baxter和King, 1993;贾俊雪,2017)。政府对传统基础设施补短板的投资,如城际轨道交通、城市高速铁路等,能够打破人口流动障碍,促进城市群内产业分工协作与知识外溢。如高铁的开通能提升专利引用量和折旧度,使高技术人才实现更高水平和更大范围的技术创新外溢(Gumbau-Albert和Maudos,2009;余泳泽等,2019)。交通网络、信息网络和能源等基础设施水平的改善也会提高出口技术复杂度(马淑琴和谢杰,2013),从而推动制造业升级。

政府基本公共服务支出是地方政府竞争人才的重要方式,其通过吸引技能劳动力的流入以推动制造业技术进步。在人口可以自由流动的前提下,居民可以流动到具有符合自身偏好的公共品与税收的地区(Tiebout, 1956)。高技术劳动力倾向于向具备更加完善的基本公共服务、更高质量的环境、更公平的市场机制的地区集聚(Diamond,2016)。地区优质的公共服务和公共设施能够影响居民生活的便利性和生活质量,从而改变人口迁移决策和人口空间分布(Da Silva等, 2017;夏怡然与陆铭,2015),进而影响劳动力技术结构,最终作用于产业结构转型。戴翔等(2016)提出劳动力技能的提高有利于吸引高技术产业转移,并推动低技术产业向高技术产业转型,以促进产业转型升级。

政府在技术进步的不同阶段一般会采取差别化的财政政策。Aghion和Howitt (2009)考察了经济增长动力转换过程,即随着资本深化催生创新要素,此时资本边际产出下降,最终至稳态时,经济增长完全由创新驱动。然而后发国家技术进步的路径更为复杂,既需要在研发强度与技术模仿程度之间进行选择,还需要在技术引进与自主研发中权衡(傅晓霞和吴利学,2013),因而技术进步的形式往往是复杂的、多重的。在市场竞争程度不断提高、后发经济体技术差距与技术前沿面经济体逐渐收敛时,实现最优的技术进步路径的驱动力应随着技术差距条件变化而转换(黄先海和宋学印,2017)。作为新兴工业化经济体,在2003年以前,我国自主研发吸收能力较低,阻碍了技术引进对经济发展的作用,并且这一特征还存在区域差距(吴延兵,2008)。因此,引进外资,增加对本土企业的研发力度、工业园区配套建设、民生与户籍制度改革等,这些能引导资源向高端制造业配置的公共政策往往会随着技术进步阶段的变化而调整。

综上,本文提出以下研究假设:

假设1:在其他条件不变的情况下,政府基础设施支出与基本公共服务支出能够间接影响制造业升级,并且这种经济效应是非线性的,具有极强的区域异质性。

假设2:在从模仿向自主创新过渡的技术进步动力转型期和完全以自主创新为主的创新型技术进步期,财政支出对制造业升级的经济效应程度不一致,该经济效应同样存在非线性特征。

三、实证模型与数据说明 (一) 实证模型本文首先检验财政支出对制造业升级的综合效应。为了尽量避免内生性问题,使用滞后一期的财政支出作为核心解释变量。财政支出在激励企业研发投入、推动产业结构升级中的作用可能是边际递减的,因此我们在模型中加入了滞后一期财政支出的二次项以衡量这种非线性效应。具体实证模型如式(1):

| $ stru{c}_{it}={\alpha }_{0}+{\beta }_{1}Ps{e}_{it-1}+{\beta }_{2}Ps{e}_{it-1}^{2}+{\beta }_{3}{X}_{it}+{\mu }_{it} $ | (1) |

其中,被解释变量

1.被解释变量:制造业升级指数。借鉴文献中有关向量夹角测度结构高级化的方法(刘志彪和安同良,2002;付凌晖,2010;刘智勇等,2018)测算制造业结构高级化指数(NZstruc),该方法也被广泛应用在测度产业结构变化(Cole,1979; 刘志彪和安同良,2002; 付凌晖,2010)、就业结构变化(Neffke等,2018)等领域,其计算方法如下:

首先,依据要素密集度将制造业行业划分为劳动密集型、资本密集型和技术密集型三类,计算每一类制造业增加值占制造业全部增加值的比重①。

其次,分别计算劳动密集型、资本密集型、技术密集型制造业的向量夹角。将每一类制造业增加值占制造业总增加值的比重依次作为空间向量的一个分量,从而构成一组3维制造业空间向量

| $ {\theta }_{j}={cos}^{-1}\left(\frac{\displaystyle\sum _{i=1}^{3}\left({x}_{j,i}\cdot{x}_{0,i}\right)}{\sqrt{\left(\displaystyle\sum _{i=1}^{3}{x}_{j,i}^{2}\right)}\cdot\sqrt{\left(\displaystyle\sum _{i=1}^{3}{x}_{0,i}^{2}\right)}}\right),\left(j=\mathrm{1,2},3\right) $ | (2) |

其中,

最后,通过对

| $ NZstruc=\sum _{i=1}^{3}\left({W}_{j}\cdot{\theta }_{j}\right) $ | (3) |

其中,

2. 被解释变量:使用各省份二位数制造业行业增加值进行测算。鉴于2008年以后各地区各行业的增加值数据可得性较差,本文参考余东华等(2019)的做法对2008–2016年的制造业实际增加值进行估算②。

3. 核心解释变量:财政支出。具体包括财政一般预算支出占GDP比重、财政基本公共服务支出占GDP比重以及财政基础设施支出占GDP比重。在数据选择上,现有研究大多使用资金来源为预算资金的固定资产投资度量政府投资支出(郭长林,2018)或政府固定资本形成数据度量政府基础设施投资(李戎和田晓晖,2021)。贾俊雪(2017)使用地级市财政基本建设支出(1998−2006年)度量公共基础设施投资,但2007年以后,一般预算支出明细统计口径调整,基本建设支出不再统计。本文研究2007年以后政府基础设施与公共服务支出对制造业升级的影响,为保证两类投资统计口径基本一致,依据财政支出功能性质,本文将财政一般预算支出中的教育、科技、文化体育与传媒、医疗卫生、社会保障支出列为财政基本公共服务支出,将环境保护、交通运输、农林水事务支出划分为财政基础设施支出。

在扩展性分析部分,将技术进步阶段划分为技术进步动力转型期(trtech)和创新驱动型技术进步期(innov),考察财政支出在不同技术进步阶段的异质性效应。其中,技术进步动力转型时期反映了由模仿驱动向创新驱动的技术进步动力转换阶段,用规模以上工业企业内部研发支出与技术引进支出之比来表示;创新型技术进步期反映了企业以内部研发创新驱动为主的技术进步阶段,用规模以上工业企业内部研发支出与地区GDP之比来测度③。

本文数据来源于《中国工业统计年鉴》《中国财政年鉴》《中国统计年鉴》《工业企业科技活动统计年鉴》《中国科技统计年鉴》及各省份统计年鉴。本文采用了除西藏、青海、海南以外的28个省份2008−2016年的面板数据,具体原因如下:一是2007年起实施新的政府收支分类标准与统计口径,二是现有的微观数据如中国工业企业数据库在2008年以后数据可得的时序较短,因此本文选择了《中国工业统计年鉴》中分省份、分二位数行业的制造业数据测算。各变量描述统计见表1。

| 变量名称 | 变量说明 | 观测值 | 平均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| open | 进出口总额占GDP比重 | 252 | 0.291 | 0.322 | 0.0294 | 1.549 |

| hc | 平均受教育年限 | 252 | 8.909 | 0.930 | 6.764 | 12.30 |

| third | 第三产业与第二产业比重 | 252 | 0.435 | 0.0944 | 0.283 | 0.802 |

| mar | 樊纲市场化水平指数 | 252 | 6.166 | 2.000 | -0.300 | 10.46 |

| NZstruc | 制造业高级化指数 | 252 | 6.002 | 0.472 | 5.099 | 7.317 |

| trtech | 技术进步动力转型 | 252 | 1.440 | 1.267 | 0.102 | 9.913 |

| innov | 创新型技术进步 | 252 | 0.946 | 0.502 | 0.196 | 2.149 |

| l_czzc | 滞后一期财政一般预算支出占GDP比重 | 252 | 0.125 | 0.0520 | 0.0434 | 0.314 |

| l_psemsx | 滞后一期基本公共服务支出占GDP比重 | 252 | 0.0824 | 0.0288 | 0.0347 | 0.186 |

| l_psejsx | 滞后一期基础设施支出占GDP比重 | 252 | 0.0426 | 0.0244 | 0.00784 | 0.128 |

| l_inv | 滞后一期固定资产投资占GDP比重 | 252 | 0.686 | 0.204 | 0.253 | 1.289 |

| dl_gdp | 滞后一期GDP自然对数值 | 252 | 9.517 | 0.779 | 6.823 | 11.20 |

本文首先使用面板双向固定效应模型进行基准回归(见表2)。第(1)–(4)列是财政一般预算支出总体规模占GDP比重与制造业升级的回归结果。比较第(1)、(3)列回归结果发现,加入控制变量后,财政支出占比对制造业升级的影响从原本的显著负相关变为不显著,说明财政一般预算支出总体规模对制造业升级的线性经济效应作用方向不确定。为进一步检验财政支出对制造业升级的非线性关系,本文在第(2)、(4)列回归中加入了财政支出变量的二次项,并对财政支出的一次项与二次项进行去平均处理(dml_czzc),从而一次项可以解释为平均效应④。回归结果发现,财政一般预算支出总体规模的二次项回归系数均在10%的水平上显著为负,表明无论是否加入控制变量,财政一般预算支出对制造业升级的影响呈现显著的倒U形关系,即财政一般预算支出对制造业升级的促进作用呈现边际递减效应,随着财政一般预算支出规模占GDP比重的增加,制造业先快速升级,然后,随着政府干预程度的加深,制造业升级的进程会受到阻碍,这一时期财政资金的使用效率低下,出现经济效率损失。

| 变量 | 财政支出占比 | 基本公共服务支出占比 | 基础设施支出占比 | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |

| l_czzc | −2.235*** | −0.492 | ||||||

| (0.721) | (0.988) | |||||||

| dml_czzc | 0.467 | 1.231 | ||||||

| (1.948) | (1.159) | |||||||

| dml_czzc2 | −11.793* | −8.277* | ||||||

| (6.756) | (4.183) | |||||||

| l_psemsx | 1.315 | |||||||

| (1.262) | ||||||||

| dml_psemsx | 4.000*** | |||||||

| (1.244) | ||||||||

| dml_psemsx2 | −34.414** | |||||||

| (14.818) | ||||||||

| l_psejsx | −2.174 | |||||||

| (1.986) | ||||||||

| dml_psejsx | −2.380 | |||||||

| (3.675) | ||||||||

| dml_psejsx2 | 2.250 | |||||||

| (25.938) | ||||||||

| open | 0.143 | 0.112 | 0.124 | 0.083 | 0.124 | 0.125 | ||

| (0.187) | (0.177) | (0.187) | (0.175) | (0.189) | (0.186) | |||

| third | −0.769 | −0.887* | −0.715 | −0.967** | −0.880 | −0.879 | ||

| (0.520) | (0.493) | (0.496) | (0.470) | (0.537) | (0.537) | |||

| mar | 0.004 | −0.000 | 0.004 | −0.004 | 0.000 | 0.001 | ||

| (0.030) | (0.030) | (0.028) | (0.029) | (0.031) | (0.031) | |||

| hc | 0.038 | 0.046 | 0.032 | 0.039 | 0.036 | 0.035 | ||

| (0.045) | (0.045) | (0.044) | (0.045) | (0.044) | (0.045) | |||

| l_inv | −0.493*** | −0.451*** | −0.563*** | −0.478*** | −0.446*** | −0.448*** | ||

| (0.125) | (0.126) | (0.113) | (0.125) | (0.128) | (0.125) | |||

| dl_gdp | −0.254 | −0.211 | −0.198 | −0.178 | −0.271 | −0.274 | ||

| (0.262) | (0.255) | (0.276) | (0.276) | (0.261) | (0.247) | |||

| 常数项 | 6.281*** | 6.033*** | 8.753*** | 8.285*** | 8.136*** | 8.132*** | 9.008*** | 8.947*** |

| (0.090) | (0.018) | (2.448) | (2.397) | (2.591) | (2.578) | (2.414) | (2.285) | |

| 年份/地区 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |

| R−squared | 0.968 | 0.969 | 0.976 | 0.976 | 0.976 | 0.977 | 0.976 | 0.976 |

| 注:括号内为标准差,***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著,回归使用聚类到省份的标准误,下同。 | ||||||||

仅仅关注财政一般预算支出总体规模对制造业升级的影响,只能体现政府力量的大小,不能体现功能财政对制造业升级的差异化效应。财政基础设施支出与基本公共服务支出对生产要素配置的传导机制不同,从而对制造业升级的经济效应也不尽相同,因此本文进一步检验基础设施支出与基本公共服务支出对制造业升级的经济效应,实证结果见表2第(5)−(8)列。基本公共服务支出占比(l_psemsx)对制造业升级的线性影响不显著[见表2第(5)列],基本公共服务支出占比对制造业升级同样具有倒U形的影响,去平均后的基本公共服务支出占比(dml_psemsx)的二次项回归系数显著为负,一次项回归系数为正,并分别通过了5%和1%的显著性检验[见表2第(6)列],表明财政基本公共服务支出推动制造业升级的作用呈现边际递减效应。从理论上看,出现边际递减特征的主要原因可能是基本公共服务投入初期,地区居民福利水平不断提高,高技术人才竞相流入,促进了知识外溢、推动了创新人才与创新资本的结合,强化了高技术产业集聚,提升了自主研发水平;但随着人口不断集聚,基本公共服务“拥挤效应”凸显,要素成本增长,地区间生产要素出现错配,制度瓶颈凸显,此时若继续扩大基本公共服务支出反而会扭曲制造业升级的发展路径。

财政基础设施支出占比对制造业升级不存在明显的线性和非线性关系,无论是其一次项系数(dml_psejsx)还是二次项系数(dml_psejsx2)均未通过显著性检验[见表2第(7)、(8)列]。一方面,可能是由于传统基础设施建设更多的是在经济发展初期促进了工业集聚效应,地方政府通过加强基础设施建设吸引资本和技术要素流入,形成专业化或多样化城市,推动工业化初期加工贸易类低端制造业的快速发展;而现阶段,我国基础设施已较为成熟,对传统基础设施领域的支出主要在运营维护层面,对传统基础设施补短板类的新基建投资如城际轨道交通建设的经济效应还尚未体现。另一方面,传统基础设施支出会“挤出”私人投资,降低地区市场活力,若过度建设还会造成工业产能过剩。随着各地区基础设施建设逐渐完善,地区间基础设施供给差距缩小,对资本要素和产业转移的吸引力也在下降,因此财政基础设施支出对制造业升级的积极效应不明显。

从上述基准回归结果看,新发展格局下,政府更应该将资金投入能够推动新兴信息技术与传统制造融合的新型基础设施领域,以及能够吸引人才的如教育、医疗等基本公共服务的“软性”基础设施领域,以促进制造业向智能化、信息化和数字化转型,从而推动制造业向更高质量发展。

(二) 稳健性检验本文采取以下方法检验基准回归的稳健性,估计结果见表3⑤。首先,将被解释变量制造业高级化指数(NZstruc)替换为制造业结构升级指数(Zstruc)。借鉴干春晖等(2011)度量产业结构升级的做法,使用技术密集型制造业增加值与非技术密集型制造业增加值之比衡量非技术密集型向技术密集型升级的结构升级指数(Zstruc)。表3中第(1)、(2)列为线性回归结果,第(3)、(4)列为非线性回归结果。与表2比较发现,基础设施支出占比与基本公共服务支出占比对制造业升级指数(Zstruc)的回归系数符号完全一致,但整体显著性下降,基本公共服务二次项回归系数虽为正但不显著,其对制造业升级的边际递减效应被弱化。

| 变量 | 非技术密集型向技术密集型制造业升级指数(Zstruc) | 制造业高级化指数(NZstruc) | ||||

| FE估计 | IV估计:第二阶段 | |||||

| 线性回归 | 非线性回归 | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| l_psemsx | 4.756(1.517) | 8.120*(1.883) | ||||

| l_psemsx2 | −13.918(−1.003) | |||||

| l_psejsx | 0.362(0.191) | 10.416(1.222) | ||||

| l_psejsx2 | −57.182(−1.430) | |||||

| dml_psemsx | 13.033**(2.488) | |||||

| dml_psejsx | −0.692(−0.235) | |||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间/地区固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |

| IV估计:第一阶段 | ||||||

| dm_tzpo | 0.068***(3.53) | |||||

| dm_pepo | 0.094***(5.54) | |||||

| 工具变量F值 | 12.45 | 30.64 | ||||

其次,使用工具变量法对本文可能存在的内生性问题做进一步处理。本文使用全国层面基础设施投资支出占GDP比重与1951年各地区总人口数的对数值的交互项作为政府基础设施投资的工具变量(dm_pepo);使用资金来源为预算资金的全社会固定资产投资实际到位资金占总固定资产投资实际到位资金比重的全国层面数据与1951年各地区总人口数对数值做交互项,将上述交互项作为政府基本公共服务支出的工具变量(dm_tzpo)。其合理性在于,1951年地区总人口数与全国层面政府基础设施支出规模的交互项对各地区政府基础设施支出占比具有很强的解释力,满足相关性条件;资金为预算资金的全社会固定资产投资实际到位资金,囊括各行业领域,该全国层面数据与1951年人口的交互项同样对基本公共服务领域的支出具有很强的解释力。此外,1951年新中国成立初期总人口数以及全国层面的基础设施支出与预算内资金的固定资产投资规模不受各省份制造业发展的影响,因此也满足外生性条件。在进行工具变量回归时,核心解释变量与工具变量均去平均处理。表3中第(5)、(6)列回归结果显示,工具变量第一阶段F值均大于10,说明本文工具变量可以有效解决内生性问题。与表2的第(5)、(7)列比较发现,财政基础设施支出(dml_psemsx)与财政基本公共服务支出(dml_psejsx)对制造业高级化(NZstruc)的回归系数符号完全一致,基本公共服务支出的回归系数在5%的显著性水平上为正,说明解决内生性问题后,基本公共服务支出促进制造业升级的积极作用更加显著。处理内生性后,基础设施支出的回归系数仍然不显著,与表2基准回归结果一致。综上,本文认为上述实证估计结果具有相对较好的稳健性。

五、扩展性分析 (一) 区域异质性检验前文从全局视角分析了财政支出规模与结构对制造业升级的非线性效应,但我国东、中、西部地区工业化程度的差异很大,部分发达地区已经进入从工业化后期到后工业化时期的过渡阶段,而仍有少数落后城市正处于工业化中前期,因此仅仅从全国水平来“一刀切”地判断哪类财政支出有效性是较低的,其结论是片面的。本部分进一步检验财政支出对制造业升级的经济效应的区域异质性,回归结果见表4至表6。

| 解释变量 | 因变量:制造业高级化指数(NZstruc) | |||||

| 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| dml_czzc | 2.534**(1.044) | 2.806***(0.791) | −4.379***(1.029) | −4.122*(1.810) | −1.884(1.680) | 1.742(3.832) |

| dml_czzc2 | 26.256(14.563) | −4.086(25.222) | −13.515(11.699) | |||

| 常数项 | 9.263***(2.888) | 9.619***(2.824) | 7.187**(3.030) | 7.218**(3.126) | 19.701***(4.538) | 17.551**(5.089) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间/地区固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 99 | 99 | 81 | 81 | 72 | 72 |

| R−squared | 0.992 | 0.993 | 0.967 | 0.967 | 0.974 | 0.975 |

| 解释变量 | 因变量:制造业高级化指数(NZstruc) | |||||

| 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| dml_psejsx | 0.772(2.345) | 3.633(2.941) | −12.497***(1.228) | −6.701(4.516) | −0.933(2.969) | 4.674(5.405) |

| dml_psejsx2 | 220.417**(76.488) | −215.343(138.873) | −51.835(47.173) | |||

| 常数项 | 9.991***(2.753) | 10.632***(2.674) | 9.775**(2.968) | 9.726***(2.861) | 17.088***(4.689) | 16.261**(4.824) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间/地区固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 99 | 99 | 81 | 81 | 72 | 72 |

| R−squared | 0.992 | 0.993 | 0.973 | 0.975 | 0.973 | 0.973 |

| 解释变量 | 因变量:制造业高级化指数(NZstruc) | |||||

| 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| dml_psemsx | 5.820***(1.767) | 5.435***(1.289) | −0.015(3.723) | −0.271(3.675) | −5.111**(1.868) | −0.890(4.854) |

| dml_psemsx2 | 38.309(37.190) | 10.025(68.491) | −35.119(28.746) | |||

| 常数项 | 9.425**(3.086) | 9.608**(3.044) | 4.401(3.809) | 4.327(3.866) | 21.266***(3.075) | 20.245***(3.526) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间/地区固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 99 | 99 | 81 | 81 | 72 | 72 |

| R−squared | 0.993 | 0.993 | 0.964 | 0.964 | 0.975 | 0.976 |

财政一般预算支出占比对于东部省份主要表现为推动制造业升级的线性效应[见表4第(1)、(2)列],而中部省份则恰好相反,主要表现为阻碍制造业升级的线性效应[见表4第(3)、(4)列];西部省份财政支出占比的一次项与二次项系数均不显著,这可能是由于样本量过少、假设检验的势较小所导致的,因而暂时无法判断财政支出具体的经济效应[见表4第(5)、(6)列]。

进一步分析财政支出中的基础设施支出对制造业升级的经济效应发现,东部省份呈现出明显的正U形非线性效应,基础设施支出占比的二次项回归系数显著为正,而一次项在表5中第(1)、(2)列均不显著,表明财政基础设施支出对于东部省份制造业升级的作用是边际递增的;中部省份基础设施支出仍然表现出显著的阻碍制造业升级的线性作用[见表5第(3)、(4)列];西部省份基础设施支出一次项与二次项回归系数均不显著[见表5第(5)、(6)列]。

与基础设施支出的效应呈现明显差异,基本公共服务支出占比对东部地区制造业升级则表现出显著的线性促进作用,其一次项回归系数显著为正,二次项回归系数不显著[见表6第(1)、(2)列];中部省份基本公共服务支出占比的一次项和二次项回归系数均不显著,其对制造业升级的经济效应尚不能确定[见表6第(3)、(4)列];西部省份基本公共服务支出则表现出显著的阻碍制造业升级的线性作用[见表6第(5)、(6)列]。

我们将表2中的综合效应与表4至表6的区域异质性效应进行比较分析(见表7)后发现,我国一般预算支出对制造业升级的边际递减效应来源于东部省份的促进效应和中部省份的阻碍效应的共同作用;而财政基础设施支出对制造业升级的作用,东部省份表现为边际递增效应,中部省份表现为阻碍效应,西部省份则呈现出不确定性,从而全国整体层面对制造业升级呈现出不确定性。进一步观察财政基本公共服务支出的作用后发现,在全国整体层面虽然对制造业升级表现出边际递减的推动作用,但是东部省份仍然表现出显著的促进作用,西部省份表现为阻碍作用,中部省份则呈现出不确定性,因此全国的这一边际递减效应是中、东、西部省份的综合结果。

| 财政支出类别 | 全国综合效应 | 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 |

| 财政一般预算支出 | 边际递减 | 线性正效应 | 线性负效应 | 不确定 |

| 基础设施支出 | 不确定 | 边际递增 | 线性负效应 | 不确定 |

| 基本公共服务支出 | 边际递减 | 线性正效应 | 不确定 | 线性负效应 |

综合表4至表7的区域异质性检验发现,一方面,东部省份制造业升级进程中基础设施边际递增效应和基本公共服务的线性正效应,是由于教育、医疗、社会保障、科技文化等基本公共服务支出能够吸引人才集聚,促进人才跨区域流动,将人才配置到相关的高科技产业部门,形成人才在部门之间、产业之间与区域之间的流动和融合。另一方面,当前在推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合的背景下,传统基础设施补短板的投资能够推进产业融合,加快先进制造业发展。中部省份基本公共服务对制造业升级的不确定性以及基础设施支出的负效应主要有两方面的原因:第一,由于我国存在煤炭、钢铁、电力等行业严重的产能过剩现象,而这些产业大多分布在淮河以北的中部省份。导致工业产能过剩的原因之一则是传统基础设施建设过度,因而进一步增加传统基础设施建设反而会导致产能进一步过剩。第二,产能过剩的行业多为资本密集型行业,这类行业往往转型较为困难,政府的引导并不能起到有效的转型推动作用,更多的是需要市场化体制机制的改革措施,转型时间较长。

虽然在东、中、西部地区异质性分析中,两类财政支出主要是线性作用,非线性作用不显著,但以上结果仍然不能被视为我们在基准回归中发现的倒U形关系的原因。为了进一步验证东、中、西部差异是否造成了基准回归中所发现的倒U形关系,我们进一步依据表2中的基准回归结果测算和筛选出财政支出对制造业升级的效应由正转负的省份及转变的年份,并汇报在表8中。首先,财政支出对制造业升级的效应由正转负的省份均为西部省份,这也与上述分区域回归所表现出的线性效应相吻合;其次,基本公共服务与基础设施支出在宁夏、新疆、贵州与甘肃四个省份对制造业升级的由负转正效应先于财政一般预算支出,这主要是由于财政基本公共服务与基础设施支出对制造业升级有相互增强的交互作用,从而即使单项的影响已经变为负向,但是整体的影响仍然可能为正;最后,更为重要的是,这些西部省份恰好为工业化进程缓慢、主要依赖财政转移支付发展经济的省份,而这些省份的财政支出在2010年前后就已经表现出了阻碍制造业向技术密集型升级的效应。

| 省份 | 财政一般预算支出 | 基本公共服务 | 基础设施投资 |

| 云南省 | 2010 | 2010 | 2010 |

| 宁夏回族自治区 | 2012 | 2010 | 2010 |

| 新疆维吾尔自治区 | 2012 | 2010 | 2010 |

| 甘肃省 | 2010 | 2009 | 2009 |

| 贵州省 | 2010 | 2010 | 2010 |

本文认为西部五个省份的这一倒U形关系很有可能是地方政府因地制宜对产业施策的结果。无论是基础设施领域还是民生领域的财政扶持资金对上述西部欠发达省份减贫、脱贫都十分必要,但上述西部五个省份减贫、脱贫的关键可能主要还是依赖劳动密集型制造业的发展,因此扩张型财政政策会导致一定时期内劳动密集型制造业占比相对较高,从而出现倒U形曲线的右半部分特征,对这些省份来说却实现了产业升级⑥。然而,对于这些大量依赖转移支付的省份,仍然需要注意避免政府对产业部门的过度干预,以及地方政府为了得到中央的转移支付而扭曲经济发展的行为决策所造成的财政资金效率损失,从而阻碍区域产业协调发展。

(二) 技术进步阶段异质性检验制造业升级的过程中必然伴随技术进步。改革开放以来,在我国工业化初期,外资企业的进入使中国电子产品制造业经历了快速的技术模仿时期,这一时期的工业化进程加速;但随着制造业升级的深化,内资企业自主研发程度的提高,致使政府为推进自主研发的政策投入在短期内难见成效,而一旦新兴技术革新取得进步,自主研发后期则会大大推动高新技术制造业发展。因此,从模仿型技术进步向自主创新型技术进步转变的过程中,财政政策对制造业升级所产生的经济效应在现实中很可能是非线性的。

本文将技术进步时期划分为技术进步动力转型期(trtech)和创新型技术进步期(innov)两个阶段⑦,使用上述两个变量与基本公共服务支出和基础设施投资支出的交互项进行回归,以考察财政支出对制造业升级的技术进步阶段异质性。构建如下回归模型以检验财政支出的阶段异质性特征:

| $ stru{c}_{it}={\alpha }_{4}+{\gamma }_{1}Ps{e}_{it-1}+{\gamma }_{2}{A}_{it-1}+{\gamma }_{3}Ps{e}_{it-1}\cdot{A}_{it-1}+{\gamma }_{4}{X}_{it}+{\epsilon }_{it} $ | (4) |

其中,A为技术进步的两个阶段,包括trtech和innov,回归中控制变量与上文保持一致,结果见表9。

| 财政基本公共服务支出 | 财政基础设施投资支出 | |||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| dml_psemsx | 2.849**(1.338) | 1.634(1.377) | ||

| dm_innov | 0.222*(0.114) | 0.163(0.111) | ||

| dml_innov_msx | 4.884**(2.213) | |||

| dm_trtech | −0.018(0.015) | −0.030(0.018) | ||

| dml_trtech_msx | −0.538(0.988) | |||

| dml_psejsx | −0.031(1.781) | −1.776(1.560) | ||

| dml_innov_jsx | 4.033(2.584) | |||

| dml_trtech_jsx | −0.976(0.789) | |||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 常数项 | 9.052***(2.364) | 7.602**(2.851) | 9.100***(2.275) | 8.431***(2.454) |

| 时间/地区固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 252 | 252 | 252 | 252 |

| R−squared | 0.979 | 0.976 | 0.978 | 0.977 |

基本公共服务支出与创新型技术进步的交叉项系数显著为正,同时二者一次项系数也显著为正[见表9第(1)列],说明随着创新型技术进步水平的提高,基本公共服务支出对制造业升级的促进作用会逐渐加强;但在技术由模仿到自主创新的转型时期,基本公共服务支出对制造业的推动作用不显著。此外,基础设施支出与创新型技术进步期的交叉项、基础设施支出与技术进步动力转型期的交叉项系数均不显著,说明政府基础设施支出的增加对制造业升级的经济效应并不随技术进步阶段的转变而改变。

上述回归结果表明,中国的技术进步由模仿型向创新型转变的速度并不会影响传统基础设施支出和基本公共服务支出推动制造业升级的作用强度,但当经济进入创新型技术进步期时,基本公共服务投资对制造业升级的推动作用则会随着创新型技术进步程度的提高而加强,呈现出边际递增效应。现阶段,中国制造业从总体上看尚未进入以创新型技术进步为主的技术进步时期,仍然是创新与模仿并存的技术进步转型时期,因此基本公共服务支出的边际递增效应仍不明显。然而,我国部分东部发达省份已开始进入攻坚自主研发核心技术、推动先进制造业发展、形成数字经济与传统制造业融合的关键时期,基本公共服务支出对于人才的吸引起到至关重要的作用,这也与上文区域异质性分析中基本公共服务在东部省份表现出显著的推动制造业升级现象相吻合。

六、结论与政策建议基于2008−2016年的省际面板数据,本文实证检验了财政一般预算支出以及其中的基本公共服务支出与基础设施支出对制造业升级的非线性效应及其异质性,研究结果表明:一是从全国来看,财政一般预算支出及其内部的基本公共服务支出对制造业结构向高端化升级的作用呈现倒U形的边际递减效应。从地区来看,我国一般预算支出推进制造业升级的边际递减效应,是东部省份的线性促进效应与中部省份的线性阻碍效应的综合结果;基础设施支出对制造业升级的效应在全国层面表现出不确定性,主要是东部省份边际递增效应和中部省份线性负效应的交互影响;基本公共服务支出推动制造业升级在全国整体层面的边际递减效应,则受东部省份显著的线性促进作用与西部省份阻碍升级作用的双重影响。二是财政支出对制造业升级的效应由正转负的省份为云南、宁夏、新疆、西藏与甘肃这五个工业化进程缓慢、主要依赖财政转移支付发展经济的省份,这些省份的财政支出在2010年前后就已经表现出了对制造业向技术密集型升级进程的阻碍作用,但这些省份产业升级的重点有可能主要依赖于劳动密集型产业,而成为地方政府因地施策的结果。三是从技术进步的阶段看,只有当经济完全由模仿进入自主创新阶段,基本公共服务支出对制造业升级的促进作用才会随着自主创新水平的提高而进一步扩大。

根据以上结论,为增强财政支出的有效性,进一步推动中国制造业向高质量发展,本文提出如下政策建议:第一,东部省份基础设施投资应尽快向信息基础设施投资、传统基础设施补短板类投资支出转型,进一步推动互联网、大数据、人工智能、数字经济与传统制造业深度融合,加快传统制造业向智能化、智慧化转型升级,充分发挥基础设施支出推动先进制造业发展的边际递增效应;在基本公共服务方面,应避免走“福利型财政”的弯路,推动保障性住房改革,尤其是加大人才公寓等公共服务的配套建设、放宽对超高技能人才户籍限制与子女基础教育的学区限制,通过培育复合型人才、吸引超高技能人才流入,调动创新积极性,突破核心技术封锁,推动地区制造业向高端化升级。第二,中部省份应主要发挥市场配置资源的作用。首先,解决传统制造业产能过剩问题,调整政府支出结构,重点减少对传统基础设施的过度投入;然后,着重将教育、医疗等公共服务质量向东部地区靠拢,以更好地承接东部地区的高技术人才转移和制造业产业转移,避免因过度基建而挤出有效的社会投资。第三,对于西部工业化进程缓慢的省份,政府应该充分调动市场的积极性,避免对制造业发展的过度干预,避免地方政府为争取更多的转移支付而出现行为扭曲,产生效率损失;进一步理顺中央与地方财政支出责任划分,对工业化进程缓慢、主要依赖中央转移支付的特殊省份,可适当加大专项转移支付比重。西部地区须摒弃单一的扩张性政府投资政策取向,强化补贴、金融政策对社会资本的引导作用,激发市场主体活力,为西部地区制造业发展提供相应的政策优惠和制度保障。

① 本文实证回归选取20个二位码制造业行业。沿袭张其仔等(2017)的研究结果,将制造业行业划分为劳动密集型、资本密集型和技术密集型三类。其中,劳动密集型行业包括农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业、纺织制造业、造纸及纸制品制造业、非金属矿物制品制造业、金属制品业;资本密集型行业包括烟草加工业、石油加工及炼焦制造业、化学原料及化学制品制造业、化学纤维制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业;技术密集型行业包括医药制造业、通用机械制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、仪器仪表制造业。

② 本文参考余东华等(2019)的做法估算2008−2016年的制造业实际增加值:首先,计算2012−2016年每年工业销售产值的增长率,利用2011年的工业总产值数据估算2012−2016年的工业总产值数据。2012−2016年每年工业总产值等于2011年工业总产值与2012−2016年每年工业销售产值增长率的乘积。其次,利用2000−2007年工业增加值率的平均值估算2008−2016年的名义工业增加值(2004年工业增加值率通过2003年和2005年工业增加值率取平均计算得到),2008−2016年每年名义工业增加值等于2000−2007年工业增加值率平均值与2008−2016年工业总产值的乘积。最后,使用工业品出厂价格指数对工业增加值去除价格指数。

③ 规模以上工业企业技术引进支出包括企业技术改造经费支出、技术引进经费支出、消化吸收经费支出、购买国内技术经费支出。

④ 本文回归中若涉及加入核心解释变量的二次项或交互项,则核心解释变量一次项与二次项均进行了去平均处理。

⑤ 控制变量与基准回归一致,因篇幅限制,控制变量回归结果未汇报,有兴趣的读者可向作者索取,下同。

⑥ 此处感谢外审专家的宝贵意见。

⑦ trtech和innov使用当期变量并去平均处理。

| [1] | 戴翔, 刘梦, 任志成. 劳动力演化如何影响中国工业发展: 转移还是转型[J]. 中国工业经济, 2016, (9). |

| [2] | 付凌晖. 我国产业结构高级化与经济增长关系的实证研究[J]. 统计研究, 2010, (8). |

| [3] | 傅晓霞, 吴利学. 技术差距、创新路径与经济赶超——基于后发国家的内生技术进步模型[J]. 经济研究, 2013, (6). |

| [4] | 干春晖, 郑若谷, 余典范. 中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J]. 经济研究, 2011, (5). |

| [5] | 郭长林. 财政政策扩张、异质性企业与中国城镇就业[J]. 经济研究, 2018, (5). |

| [6] | 韩永辉, 黄亮雄, 王贤彬. 产业政策推动地方产业结构升级了吗?——基于发展型地方政府的理论解释与实证检验[J]. 经济研究, 2017, (8). |

| [7] | 黄先海, 宋学印. 准前沿经济体的技术进步路径及动力转换——从“追赶导向”到“竞争导向”[J]. 中国社会科学, 2017, (6). |

| [8] | 贾俊雪. 公共基础设施投资与全要素生产率: 基于异质企业家模型的理论分析[J]. 经济研究, 2017, (2). |

| [9] | 李戎, 田晓晖. 财政支出类型、结构性财政政策与积极财政政策提质增效[J]. 中国工业经济, 2021, (2). |

| [10] | 刘奕, 夏杰长, 李垚. 生产性服务业集聚与制造业升级[J]. 中国工业经济, 2017, (7). |

| [11] | 刘志彪, 安同良. 中国产业结构演变与经济增长[J]. 南京社会科学, 2002, (1). |

| [12] | 刘智勇, 李海峥, 胡永远, 等. 人力资本结构高级化与经济增长——兼论东中西部地区差距的形成和缩小[J]. 经济研究, 2018, (3). |

| [13] | 马珩. 制造业高级化测度指标体系的构建及其实证研究[J]. 南京社会科学, 2012, (9). |

| [14] | 马淑琴, 谢杰. 网络基础设施与制造业出口产品技术含量——跨国数据的动态面板系统GMM检验[J]. 中国工业经济, 2013, (2). |

| [15] | 齐鹰飞, Li Y F. 财政支出的部门配置与中国产业结构升级——基于生产网络模型的分析[J]. 经济研究, 2020, (4). |

| [16] | 吴延兵. 自主研发、技术引进与生产率——基于中国地区工业的实证研究[J]. 经济研究, 2008, (8). |

| [17] | 夏怡然, 陆铭. 城市间的“孟母三迁”——公共服务影响劳动力流向的经验研究[J]. 管理世界, 2015, (10). |

| [18] | 叶祥松, 刘敬. 政府支持与市场化程度对制造业科技进步的影响[J]. 经济研究, 2020, (5). |

| [19] | 余东华, 张鑫宇, 孙婷. 资本深化、有偏技术进步与全要素生产率增长[J]. 世界经济, 2019, (8). |

| [20] | 余泳泽, 庄海涛, 刘大勇, 等. 高铁开通是否加速了技术创新外溢?——来自中国230个地级市的证据[J]. 财经研究, 2019, (11). |

| [21] | Aghion P, Howitt P. The economics of growth[M]. Cambridge: MIT Press, 2009. |

| [22] | Barro R J. Government spending in a simple model of endogenous growth[J].Journal of Political Economy,1990,98(55):S103–S125. |

| [23] | Baxter M, King R G. Fiscal policy in general equilibrium[J]. American Economic Review,1993,83(3):315–334. |

| [24] | Cole W E. Progress and prospects: World industry since 1960[J].World Development,1979,7(11-12):1073–1074. |

| [25] | Da Silva D F C, Elhorst J P, Da Mota Silveira Neto R. Urban and rural population growth in a spatial panel of municipalities[J].Regional Studies,2017,51(6):894–908. |

| [26] | Diamond R. The determinants and welfare implications of US workers’ diverging location choices by skill: 1980-2000[J].American Economic Review,2016,106(3):479–524. |

| [27] | Gumbau-Albert M, Maudos J. Patents, technological inputs and spillovers among regions[J].Applied Economics,2009,41(12):1473–1486. |

| [28] | Humphrey J, Schmitz H. Governance and upgrading: Linking industrial cluster and global value chain research[R]. IDS Working Paper 120, 2000. |

| [29] | Neffke F, Hartog M, Boschma R, et al. Agents of structural change: The role of firms and entrepreneurs in regional diversification[J].Economic Geography,2018,94(1):23–48. |

| [30] | Tiebout C M. A pure theory of local expenditures[J].Journal of Political Economy,1956,64(5):416–424. |

2.Shanghai Municipal Commerce Development Research Center, Shanghai 200003, China;

3.School of Statistics and Information, Shanghai University of International Business and Economics, Shanghai 201620, China;

4.Institute of Public Policy and Governance, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China