2021第23卷第3期

2.中国政法大学 中欧法学院,北京 102249

企业间共谋会限制市场竞争进而损害消费者利益,各国反垄断法都规制共谋行为。共谋分为明示共谋和默示共谋两种:前者强调经营者间直接的意思联络或者信息交流,可以通过直接证据进行证明;后者指经营者间存在实际的协调行动,但“并未发生明示的、可以察觉的协议行为和联络行为的情况”①,多发生于寡头垄断市场。垄断协议制度一度构成默示共谋的主要规范依据,但垄断协议的认定以行为人间存在意思联络为前提,而证明默示共谋中的意思联络非常困难。基于此,欧盟引入了共同市场支配地位制度,即在行为人作为整体具有市场支配地位时,直接禁止其一致行为,不必再关注意思联络是否存在。这种做法解决了垄断协议制度下意思联络的证明难题,但为何将多个经营者作为整体认定存在一个市场支配地位,以及以什么标准认定该市场支配地位的存在,学界也一直存在不同看法。

共同市场支配地位制度在数字经济时代具有独特的适用价值。一方面,数字市场具有明显的高集中度特点,而市场集中度越高,企业越有可能通过默示共谋的方式来协调彼此行动;另一方面,即便寡头市场还未产生,算法和大数据的联合也使得市场更加透明,加上预测型和自主型算法的不断发展、虚拟监督和惩罚机制的日渐完善,数字市场中的经营者更容易实施一致行为。在垄断协议的证明存在较大困难时,共同市场支配地位就是解决数字时代企业间默示共谋的重要路径。

共同市场支配地位制度的适用,核心是认定标准的确立,即如何认定多个企业存在共同市场支配地位。我国《反垄断法》第19条第1款规定,两个经营者市场份额合计达到2/3,或者三个经营者市场份额合计达到3/4的,可以推定其具有市场支配地位。该规定涉及共同市场支配地位的认定标准,但仅规定市场份额一个因素,可能会不当扩大共同市场支配地位制度的适用范围。立法的模糊规定会对实践产生不利影响。例如,在“异烟肼原料药垄断案”和“扑尔敏原料药垄断案”中,反垄断执法机构就主要基于市场份额认定当事人具有共同市场支配地位,并未进一步厘清具体的认定标准。

国外学界对共同市场支配地位认定标准的研究大致分为三个阶段:早期主要分析共同市场支配地位与垄断协议的关系(即是否需要在垄断协议之外再创立共同市场支配地位制度),以及共同市场支配地位的认定是否需要以特定的市场结构(如寡头垄断市场)为前提②;2006年以来,鉴于共同市场支配地位认定标准的困惑,多位学者开始质疑共同市场支配地位制度的合理性③;随着数字时代的到来,共同市场支配地位制度的价值又被重新认识,多位学者提出新的市场环境下如何认定共同市场支配地位的问题④。上述研究总体较为全面,但仍有些问题需要进一步探讨,如在垄断协议与滥用市场支配地位制度的不同框架下,规制企业间默示共谋行为到底存在哪些实质性差异,以及认定共同市场支配地位是否需要特定的市场结构或者证明行为人之间存在其他的经济联系。

我国学界对共同市场支配地位制度的研究起步较晚。李小明于2007年比较了共同滥用市场支配地位行为与其他垄断行为的异同⑤,但该研究并未引起学界足够关注,直到2016年之后,相关研究才开始活跃起来⑥。现有研究内容主要集中在共同市场支配地位制度的存在价值、适用场景、规则构造、分析框架等方面。上述研究不同程度地指出了共同市场支配地位的构成要件,如寡头垄断市场结构、高市场透明度、同质化产品、企业间相互作用、可信的惩罚机制、外部对抗力量等,但这些因素之间是什么关系,在共同市场支配地位的认定中起着怎样的作用,如何实现体系化,还需要更深入的分析。

本文以数字时代为背景,集中研究共同市场支配地位的认定标准问题。文章逻辑与观点如下:首先,分析数字时代特殊的市场结构,以证明共同市场支配地位制度在当前仍有重要的适用价值;其次,对《反垄断法》第19条进行文义解释和体系解释,指出该条未能全面确立共同市场支配地位的认定标准,再转向对执法实践的分析,得出初步结论,即不论从立法规定还是执法实践看,共同市场支配地位制度在我国当前均面临较大的适用困境;再次,通过揭示欧盟在滥用案件与合并案件中采用差异性的认定标准,论证“经济联系”和“市场结构”相并列的标准更能有效证明共同市场支配地位的存在;最后,提炼出全文结论,以“共同”和“支配地位”的二分法为依据,提出共同市场支配地位的具体认定标准。

二、共同市场支配地位制度在数字时代的现实价值学界对共同市场支配地位制度的适用价值存在一定的质疑。有学者认为,共同市场支配地位多形成于高集中度市场,特别是源自“三至二”合并,但在“四至三”合并中能否产生共同市场支配地位还有待观察,该制度的适用范围由此可能会进一步缩小,并逐渐被边缘化(marginalised)⑦。特殊的市场结构和有限的经营者数量的确更容易导致共同市场支配地位及其滥用问题,而在传统行业中,这种高集中度的市场结构并不常见,所以共同市场支配地位制度的适用价值也就不太明显。但是,数字时代的到来改变了这种状况:一方面,高集中度的市场结构在数字市场中比较常见,平台寡头垄断甚至成为数字市场的常态;另一方面,将特殊的市场结构看作共同市场支配地位制度适用的唯一场景,会夸大市场结构的作用,特别在当前数字时代,企业间行为的一致性未必依赖高集中度市场。

(一) 数字时代企业间更易发生无需意思联络的一致行动全球数字经济已从早期“互联网阶段”发展至“平台时代”,平台在资源配置与经济组织方面的功能日益重要,以致少数平台具有越来越大的市场力量,而网络效应与锁定效应的影响又使得新进入者很难挑战已有平台。高市场集中度与市场进入壁垒,使已有平台之间很容易发生行为的一致性,且这种一致行动无需通过意思联络来实现。

实践中,即便没有寡头垄断的市场结构,算法的使用亦可能直接引发滥用共同市场支配地位问题。印度最高法院就受理了一起关于即时用车软件公司Uber和Ola涉嫌价格算法合谋的上诉案件。当事人诉称,两平台上的司机就两平台通过算法确定向顾客收取的费用达成合意。该合意由算法共谋导致,而算法共谋由两平台使用的定价模式决定,Uber和Ola作为受益人,存在默示共谋嫌疑⑧。在算法合谋的情况下,企业间意思联络的证明面临极大困难,垄断协议制度难以适用,共同市场支配地位制度可能就是一种有效规制路径。随着数字时代寡头垄断的市场结构成为常态,经营者间更容易协调彼此行为,共同市场支配地位制度的适用也就具有更为广阔的空间。

从经济学视角看,共同市场支配地位所涉经营者之间的博弈是合作型博弈,而数字经济改变了合作型博弈的条件:博弈主体不再是经营者而是算法,博弈主体具有了绝对理性思维,反复博弈成为可能。在传统市场上,不同经营者的一致定价,可能因博弈次数有限而具有共谋嫌疑,但在数字时代,若算法已进行过反复理性博弈,定价却仍相同,则可证明经营者一致定价的行为并非共谋所致。但这两种情形下,一致定价的最终结果对市场的影响并没有实质性区别。

在数字经济背景下,算法的普遍运用改变了与共谋风险相关的市场结构特征和市场条件,从而在很大程度上简化了共同市场支配地位的构成要件,使其容易得到满足⑨。传统市场上,寡头垄断式产业以及同一产业中寡头垄断者数量都是有限的,但在数字经济时代,即便产业并非高度集中,由于市场透明度的提高、预测型和自主型算法的发展、虚拟监督和惩罚机制的完善,也使得经营者更加容易实施一致行为。例如,在预测型算法场景中,经营者使用相同或类似算法,设置相同或类似价格,这使得经营者统一定价成为可能⑩,而算法对偏离统一定价行为又能实时监测和回应,这也利于经营者间的互相监督和惩罚。

(二) 协同行为与协调效应不足以解决数字时代的一致行动垄断协议一般被分为“协议”“决定”和“协同行为”三种,前两者指存在经营者间的协议或行业协会的决定,这都属于能直接证明意思联络的证据,而“协同行为”则指虽无协议、决定,但经营者间存在实质上的协调一致行动。在垄断协议制度中,“协同行为”起着类似兜底的作用,也可以看作是解决默示共谋的一种路径。不过在数字时代,协同行为的认定存在较大障碍。首先,协同行为的证明依赖间接证据,本身就存在较大的证明难度,而算法又拉长了运用间接证据证明协同行为的因果关系链,即需要从“经营者—协同行为”转换到“经营者—算法—协同行为”,这进一步提高了证明难度。此外,协同行为的本意是经“协调”而实施“相同”行为,它仍然包含“合意”的因素,即认定协同行为,必须证明经营者就一致行动达成合意。我国《禁止垄断协议暂行规定》第5条明确将经营者之间是否进行过意思联络或信息交流,作为证明协同行为的重要因素之一。

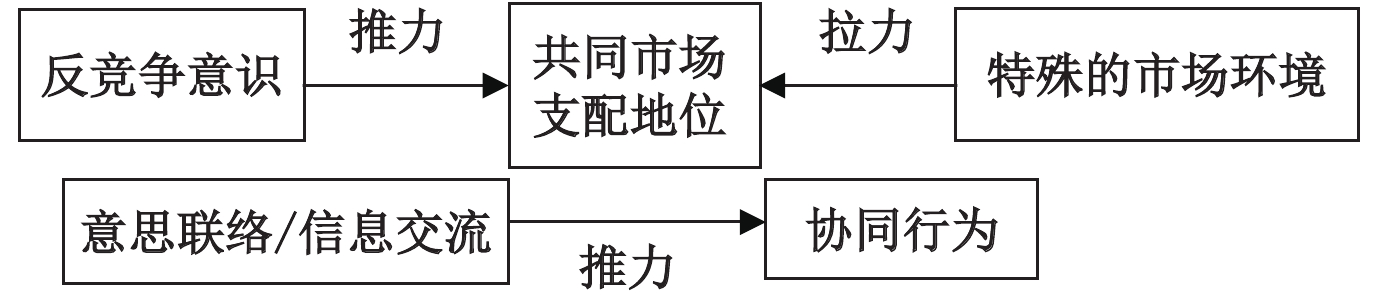

难以证明协同行为存在的原因之一,在于共同市场支配地位和协同行为的形成原因和产生过程不同。二者区分如图1所示:其中,拉力指存在外在因素吸引经营者朝向某个方向行动,推力指经营者出于内在动机而朝向某个方向。共同市场支配地位是特殊的市场环境(外在拉力)和经营者反竞争意识(内在推力)共同作用的结果,前者是共同市场支配地位存在的外在基础,后者则是经营者利用前者的反竞争表现。相比之下,协同行为的产生,完全来自于经营者合意,即主要是行为人内在意志推动的结果。在证明难度上,内在因素(推力)的证明较外在因素(拉力)显然要难得多。

|

| 图 1 共同市场支配地位和协同行为的形成原理 |

当然,认定协同行为也会考虑市场环境等外在因素,而非仅单纯考察行为人的内心意思,不过,外在因素的作用在协同行为与共同市场支配地位的认定中是不同的。在协同行为认定中,核心标准是行为人的意思联络,但因意思联络难以证明,执法机构通常采用推定方式,然后由行为人进行解释(抗辩)。为了判断行为人对一致行动的解释是否合理,执法机构可能会分析市场环境等外在因素。在共同市场支配地位认定中,市场环境等外在因素一般属于客观条件,如果不存在这种外在因素,共同市场支配地位就不大可能产生。

除垄断协议外,现代反垄断法还规制经营者集中行为(并购),而经营者集中审查中,执法机构通常会考虑“协调效应”,即一项集中是否会导致市场集中度大大增加,进而使得集中后的企业更易相互协调各自行动。协调效应与共同市场支配地位较为类似,但总体来说,协调效应也不足以应对数字时代的共同市场支配地位滥用行为。首先,经营者集中审查是一种垄断行为的事前控制方式,而滥用市场支配地位制度是一种事后控制方式,事前“预防”固然重要,事后“制止”也必不可少,因此,两种制度都是规制垄断行为的必要手段;其次,正因为经营者集中审查侧重预防,所以协调效应着眼于分析限制竞争的可能性,如果限制竞争效果已实际发生,也就无法适用经营者集中控制制度;最后,共同市场支配地位的适用范围要远远大于协调效应。在市场结构特征上,协调效应与共同市场支配地位可能相同,即主要为寡头垄断结构,且相关经营者虽然独立但竞争关系大大减弱或消除⑪。不过很明显,协调效应是经营者集中审查中的概念,它发生于经营者集中的场合,在没有发生经营者集中时,协调效应的判断就无从下手。从理论上看,既然协调效应应予以规制,则具有相同反竞争效果的共同市场支配地位也应需要规制,而不论是否发生了经营者集中。

三、共同市场支配地位制度的适用难题:认定标准的困惑共同市场支配地位制度的适用,核心是认定标准的确立与判断,包括为何认定多个经营者共同支配市场、多个经营者如何共同支配市场、“共同”与“支配”之间是何种关系、认定共同市场支配地位应考虑哪些因素等。我国目前存在的问题,主要是立法上缺少全面和明确的标准,而实践中反垄断执法机构又放松了标准。

(一) 立法难题:《反垄断法》第19条的逻辑障碍我国《反垄断法》中并无“共同市场支配地位”的概念,与之相关的规定主要是第19条。该条规定的是市场支配地位的推定,共两款:第1款确立了三项推定规则,即一个经营者市场份额达到1/2,两个经营者市场份额合计达到2/3,或者三个经营者市场份额合计达到3/4,则推定该经营者具有市场支配地位;第2款确立了一个例外规则,即如果某经营者市场份额不足1/10,不应推定该经营者具有市场支配地位。该条虽然将市场份额作为共同市场支配地位的推定标准,但没有解释为何能将两个或三个企业的市场份额合计起来判断它们有无市场支配地位,进而忽略了共同市场支配地位的基本属性。

具体来说,第19条主要存在以下问题:

第一,仅以市场份额作为共同市场支配地位的推定标准,可能会不合理地扩大市场支配地位的认定。在以下两种情况下,按现行法来推定市场支配地位,可能对经营者不公平,也不能完全反映真实的市场竞争状况:(1)虽然两个或三个经营者的市场份额合计达到了推定标准,但它们之间的竞争非常激烈,并没有采取一致行动;(2)在一个相关市场上,第一大企业拥有55%的市场份额,第二大和第三大企业分别拥有15%的市场份额,则根据现行法,既可以推定第一大企业具有单一的市场支配地位,也可以推定第一大企业和第二大或第三大企业拥有共同市场支配地位,甚至还可推定这三个企业拥有共同市场支配地位。在上述两种情况中,要么经营者间存在实质性竞争,谁也不能控制市场;要么市场已被特定经营者控制,不存在共同控制的情况。从市场支配地位的拥有者看,当第一大企业拥有支配地位,意味着其获得了市场控制能力,这时第二和第三大企业已不可能再控制市场,推定它们具有共同市场支配地位似乎也不合逻辑。

第二,忽视了共同市场支配地位的本质属性。共同市场支配地位不是多个市场支配地位的并存,而是多个经营者拥有一个市场支配地位,即市场支配地位本身仍然只有一个,只是拥有者是两个以上的经营者。根据各国反垄断法的界定,市场支配地位是一种控制价格的能力,在一个既定的相关市场上,当存在一个市场支配地位时,其他经营者就不再拥有价格控制能力了。因此,一个相关市场上只有一个市场支配地位。不过,该市场支配地位的拥有者既可以是单个经营者,也可以是多个经营者。根据《反垄断法》第19条规定,当两个或三个经营者达到推定的市场份额标准时,如果其中一个经营者市场份额不足1/10,则该经营者被排除,其他经营者仍被推定具有支配地位。这种推定的逻辑缺陷在于,忽视了这两个或三个经营者应当作为不可分割的整体,不可能一个经营者被排除了,其他经营者仍具有支配地位。尤其是第二项推定规则,经营者数量只有两个,其中一个被排除,另一个还被推定具有支配地位,则这时已不再是共同市场支配地位了。

第三,第19条的规定类似于列举,并未将共同市场支配地位的认定上升到一般化的程度,而列举总是不够的。第19条只规定了最多三个经营者拥有共同市场支配地位的情形,那么是否还存在四个、五个或者更多经营者拥有共同市场支配地位的可能性?由于缺少一般标准,现行《反垄断法》并不能提供足够的分析框架。虽然通常而言,在大多数市场上,具有市场控制能力的经营者数量不会太多,但到底有多少个,毕竟没有统一的标准,且不同行业也会存在差异。

第四,推定规则与排除规则存在逻辑冲突。两个经营者市场份额合计达到2/3(推定它们具有共同市场支配地位),但其中一个经营者市场份额不足1/10(将其排除),必然意味着另一个经营者的市场份额超过1/2(2/3-1/10=17/30),这时依据第一项推定规则已足够,没必要再依据第二项推定规则。同样,三个经营者市场份额合计达到3/4,但其中一个经营者市场份额不足1/10,必然意味着另两个经营者市场份额合计超过13/20(3/4-1/10),这与2/3已经非常接近,所以依据第二项推定规则已足够,没必要再依据第三项推定规则。

第五,排除规则本身存在逻辑问题。按正常理解,某个经营者的市场份额不足1/10时,其基本不可能具有市场控制能力,直接凭该较小的市场份额就能大致断定其不具有市场支配地位。但按照第19条的规定,该经营者很有可能与他人一起先被推定具有市场支配地位,然后再鉴于其市场份额较小将其排除。这样做一方面显得“多此一举”,另一方面也容易让人误以为之所以先将其纳入,就是为了便利推定另一个经营者具有市场支配地位,即仅仅为了提供推定的便利而不顾共同市场支配地位制度本身的属性定位。更加合理的理解应当是,市场份额较小的经营者,在认定(包括推定)市场支配地位时,应当可以直接排除,而非先纳入再排除。

总体来说,我国《反垄断法》第19条虽间接承认共同市场支配地位的存在,但既未准确界定其本质属性,也未全面确立其认定标准。从理论上来看,市场支配地位不论是单个经营者还是多个经营者拥有,本质上没有太大差异,所以《反垄断法》第18条规定的市场支配地位认定因素,既能用于单一市场支配地位认定,也适用于共同市场支配地位的认定。不过,毕竟共同市场支配地位是将多个经营者“打包”起来,将它们视为一体,所以一定还存在一些“特别因素”,以至于可以认定多个经营者拥有一个集体的、共同的市场支配地位。研究共同市场支配地位的认定标准,就是要将这些“特别因素”识别出来。

(二) 实践现状:推定和认定共同市场支配地位时缺乏必要论证立法规定的模糊性会对法律实践产生影响。由于《反垄断法》并未提及共同市场支配地位认定的特殊标准,导致反垄断执法机构在实践中认定共同市场支配地位时亦缺乏必要的分析过程,往往仅依据市场份额就推定共同市场支配地位的存在,或者虽然分析了各种认定因素,但未注意到共同市场支配地位与单一市场支配地位的差异。

我国目前适用共同市场支配地位制度的案件主要发生在原料药领域。之所以如此,重要原因是,我国当前原料药市场存在严重的竞争不足问题,在每种原料药领域,获得生产资质的企业数量都十分有限,而有些具有生产资质的企业也未必实际生产,所以大多数原料药市场都呈现寡头垄断的特点。这些数量有限的实际生产企业,往往都具有较高的市场份额,很容易满足《反垄断法》第19条所规定的推定标准。执法机构在处理原料药领域垄断案时,依据市场份额标准很容易就能推定共同市场支配地位的存在。

在2017年的“异烟肼原料药垄断案”中⑫,执法机构直接基于市场份额推定两位当事人具有共同市场支配地位,除此之外没有分析当事人之间的实际联系,也就没有涉及共同市场支配地位的其他认定标准。本案中,全国获得异烟肼原料药GMP认证的企业共9家,但实际开展生产的企业仅3家,在涉案行为发生的2013-2016年期间,两家当事人的市场份额之和最低为77.14%,从未低于《反垄断法》第19条规定的2/3标准,因此,执法机构认定两家企业在异烟肼原料药市场上具有市场支配地位。

在2018年的“扑尔敏原料药垄断案”中⑬,执法机构同时采用了推定和认定方式,但也未厘清共同市场支配地位的具体认定标准。扑尔敏案所涉市场也是寡头垄断市场,当事人湖南尔康和河南九势是仅有的两个原料药生产企业。执法机构先根据双方市场份额较高,满足《反垄断法》第19条的市场份额标准,推定双方拥有共同市场支配地位;之后又分析了当事人间签订战略合作协议、存在潜在股权收购关系和相互协调配合实施一致行为等因素,认定双方共同支配扑尔敏原料药市场。总体来说,反垄断执法机构之所以认定本案当事人具有共同市场支配地位,主要基于三个因素:一是较高的市场份额;二是当事人间存在紧密联系,即签订了战略合作协议、存在潜在股权收购关系;三是相互协调配合实施一致行动。应当说,这三个因素已非常接近共同市场支配地位的认定标准,与下文提及的欧盟案例也较类似,分别对应“市场结构”(包括市场份额)、“经济联系”和“整体”这几个核心认定标准。不过,对于市场结构与“相互协调配合”的关系、如何证明“相互协调配合”以及“相互协调配合”与“整体”的异同等,执法机构没有作出进一步分析。

扑尔敏案还有一个特殊之处,即既涉及滥用市场支配地位行为,也涉及湖南尔康即将收购河南九势的经营者集中行为。湖南尔康和河南九势反竞争行为的发展过程为,先取得共同市场支配地位并实施了滥用行为,然后再进行集中,彻底合而为一。若收购行为已经开始,则反垄断执法机构可以在集中审查时考虑协调效应,从而禁止收购行为或对其附加限制性条件。但本案情况是,在收购行动还未开始时,湖南尔康和河南九势已具有了共同市场支配地位并实施了滥用行为。这时滥用构成独立的垄断行为,必须予以纠正。所以,本案实际上也说明了集中审查中的协调效应并不足以解决共同市场支配地位的滥用问题。

四、共同市场支配地位认定标准的确立与演变:欧盟实践分析我国共同市场支配地位认定标准的立法和实践均不明晰,而我国反垄断法不论是从制度框架还是分析模式看,都主要以欧盟竞争法为借鉴对象,因此有必要分析欧盟共同市场支配地位认定标准的确立与演变。共同市场支配的概念原本就由欧盟竞争法所创设,美国《谢尔曼法》及司法判例中均无这一概念。在美国反托拉斯法中,解决共同市场支配地位问题的制度仍是垄断协议,欧盟正是基于垄断协议制度的不足,即对“意思联络”的要求过高,而引入了共同市场支配地位制度。

欧盟竞争法中关于滥用市场支配地位的规范主要是《欧盟运行条约》第102条,但该条本身并未直接提及共同市场支配地位,只是规定市场支配地位可以由一个或多个企业(one or more undertakings)拥有。欧盟共同市场支配地位的认定标准,主要是通过判例法确定的。在不同时期或不同案件中,认定标准存在一定差异,甚至欧盟委员会和法院在同一案件中的观点也不尽一致。总体来说,欧盟竞争主管机构的看法是,市场支配地位可以由多个企业共同拥有,只要从经济角度看,它们在特定市场上的表现或行为就像是一个共同实体(a collective entity);要确认上述共同实体是否存在,必须考察那些使得所涉企业发生关联的经济联系或其他因素(economic links or factors)⑭。这里的“经济联系或其他因素”构成共同市场支配地位认定的主要标准。

具体来说,欧盟涉共同市场支配地位的案件可分为合并(集中)与滥用两类。在这两类案件中,“经济联系”是共同市场支配地位认定的核心标准,而“经济联系”之外的其他因素,则以“市场结构”为典型表现。因此可以说,“经济联系”和“市场结构”这两个因素在很大程度上影响着欧盟对共同市场支配地位的认定。不过,经济联系的具体内容是什么,以及经济联系与市场结构之间是什么关系,在不同案件中有不同表现和判断。大致来说,两者之间呈现出三种关系形态:一是市场结构是经济联系的前提;二是市场结构包含于经济联系之中,构成经济联系的主要表现;三是市场结构和经济联系相并列。这种复杂关系使得执法机构或法院在案件审查中可能存在多种考虑,如考虑市场结构但未考虑经济联系,或者考虑经济联系但未考虑市场结构,也可能同时考虑二者。

(一) 合并案件:侧重于分析“市场结构”在合并案件中,主管机构认为市场结构包含于经济联系的典型案件有:(1)在1998年France案中,欧盟初审法院认为,是否产生协调效应,关键是判断合并是否导致企业能够独立于竞争者、交易相对人和终端消费者而采取一致行动,尤其是那些“造成企业之间联结的因素”(factors giving rise to a connection),而该因素就涉及市场结构⑮。(2)在1999年Gencor案中,欧盟初审法院从市场份额、并购后当事人成本结构的相似性、市场特征(如市场透明度、结构联系等)三方面分析了共同市场支配地位存在与否⑯。对于经济联系,法院认为,没有理由将寡头垄断当事人之间存在的互相依赖关系(即特定的市场结构)从经济联系概念中排除。(3)在2008年Impala案中,欧洲法院认为,需要判断经营者由于它们之间存在的相关因素能共同在市场上采取一致决策,且实际或潜在的竞争者、交易相对人和终端消费者无法做出有效回应。其中,经营者之间存在的“相关因素”涉及经济联系,而该因素的分析包括寡头垄断市场特征(市场结构)⑰。

主管机构认为市场结构和经济联系相并列的典型案件有:(1)在上述France案中,欧盟委员会与初审法院观点不同,指出认定构成共同市场支配地位主要依据三项标准:合并后的市场集中度、与市场性质和产品特征有关的结构因素、企业之间的结构联系⑱,其中,前两项侧重市场结构,第三项侧重企业经济联系,二者属于不同的分析因素。(2)在2002年判决的Airtours案中,欧盟初审法院一方面认为,市场份额在一定程度上塑造着市场结构,而特殊的市场结构是认定共同市场支配地位的重要因素;另一方面又分析了某些经济联系因素的重要性,如“稳定的需求以及因此表现出较低的波动性,是表明存在共同市场支配地位的相关因素”⑲。

在有些合并案件中,主管机构似乎仅考虑了市场结构,将市场结构视为判断是否存在共同市场支配地位的决定性因素。在Airtours案中,欧盟委员会1999年作出审查决定书时指出,没有必要证明拟议的合并会导致各方会像卡特尔一样根据默示协议行动,认定本案共同市场支配地位的关键是,寡头之间的相互依赖程度是否导致它们共同限制产量⑳。也就是说,如果合并导致市场上寡头间的相互依赖程度大大增加,以至于每个理性的寡头企业都会限制产量,那么就应当认定共同市场支配地位存在。在这里,导致寡头企业间相互依赖的特殊市场结构,已足以表明共同市场支配地位的存在,其他因素已不再重要。

在欧盟合并案件审查中,尽管经济联系与市场结构的因素都有涉及,但市场结构的重要性似乎更加突出。之所以如此,重要原因在于,能够产生协调效应的合并案件中,市场多为寡头式的,即合并使得市场上经营者数量减少,更加容易产生协调效应。这种损害竞争效果一般可以直接通过市场结构推出,而无需再诉诸其他的经济联系因素。在非寡头垄断市场上,合并很大程度上并不会受到反垄断执法机构的严格审查。因此,市场结构构成认定合并案件中共同市场支配地位是否存在的主要标准。

不过,市场结构毕竟只是一种客观事实,无法独立证明共同市场支配地位的存在,因此需要对市场结构作整体而非割裂的分析,考虑相关因素如经济联系等仍是必要的。并且,若仅通过寡头垄断市场就证明经营者之间构成一个整体,则相当于可直接基于特殊市场结构禁止所有可能导致共同市场支配地位的合并,那对此类合并案件进行审查也就没有意义了。因此,合并案件中关于共同市场支配地位的认定标准无法完全适用于滥用案件。

(二) 滥用案件:“市场结构”和“经济联系”并重分析在滥用市场支配地位案件中,主管机构认为市场结构是经济联系前提的典型案件有:(1)在1988年Alsatel案中,欧盟委员会的总体认定标准是,数个独立企业实施的特别是关于价格和贸易条件的平行行为,若使得客户无法就拟定合同条款进行谈判,可能会使这些企业受到共同市场支配地位制度的规制㉑。其中,“关于价格和贸易条件的平行行为”涉及经济联系因素,“数个独立企业”涉及市场结构因素。(2)在1992年Flat glass案中,欧盟初审法院认为,关键是认定两个或更多独立经济体在特定市场上通过这样的经济联系而联结在一起,并由此相对于同一市场上的其他经营者具有共同市场支配地位㉒。其中,法院提及的“两个或更多独立企业通过协议或者许可,共同拥有技术领先力”涉及经济联系因素,而“在特定市场上两个或更多独立经济实体”涉及市场结构因素。(3)在1999年Irish Sugar案中,欧盟初审法院认为,纵向联系亦可能构成共同市场支配地位㉓。其中,法院提及的“Irish Sugar和SDL都知道它们之间紧密的经济联系和在市场上协调行为的可能性”主要指的就是经济联系,而“Irish Sugar知道其和SDL的市场地位”涉及市场结构因素。(4)同是Irish Sugar案,欧洲法院于2001年在判决中认为,有必要分析经济联系或者造成企业之间联结的因素,特别是,是否存在使得涉案企业能够独立于竞争者、交易相对人和终端消费者而采取一致行动的经济联系㉔。其中,“经济联系或者造成企业之间联结的因素”指的就是经济联系,而法院提及的“Irish Sugar是爱尔兰唯一一家加工糖用甜菜的企业,同时也是糖的主要生产商,SDL是Irish Sugar的经销商”则涉及市场结构因素。

主管机构认为市场结构和经济联系相并列的典型案件有:(1)在1992年Flat glass案中,欧盟委员会认为,总体判断标准是这些企业“在市场上表现得像是一个整体而非个体”㉕,而之所以像一个整体,是因为存在生产商之间的协议和协同行为。此外,欧盟委员会还提及市场结构因素,即“不是缘于寡头市场结构,不是仅因为共同拥有很大的市场份额”就认定共同市场支配地位的存在。(2)在2020年法国“制药巨头案”中,法国竞争管理局认为,正是由于结构联系和交叉持股关系,基因泰克、罗氏和诺华才能实施一致的市场策略㉖。其中,“三家企业之间分别存在关于在美国境外销售阿瓦斯汀和雷珠单抗的许可协议,以及存在重要的交叉持股关系”指的就是经济联系因素,而“基因泰克、罗氏和诺华三家制药企业之间存在重要的结构联系”又涉及市场结构。

主管机构认为市场结构包含于经济联系的典型案件是2000年CMB案。欧洲法院在本案中认为,认定共同市场支配地位并不必须存在协议,也可基于其他联结因素,并需要进行经济分析,特别是对市场结构进行分析。法院指出,所涉企业间存在“协议、决定或协同行为”无疑会使这些企业在特定市场上发生联系,但仅依据这点是不够的,因此,可以根据该协议的性质、条款和执行方式,最终判断该协议到底导致了哪些具体的联结因素㉗。

总体来说,在滥用市场支配地位案件分析中,市场结构和经济联系的因素各有所指,即便将市场结构视为经济联系的前提,二者也有独立的分析价值。之所以如此,是因为在滥用案件中,市场被数个经营者共同支配的危险已经产生,这一危险可能缘于数个经营者所处的市场结构,也可能缘于市场结构之外的其他经济联系因素,如行为人间存在限制竞争的协议、决定、协同行为,或存在股权关系、战略合作协议等。市场结构与经济联系分属不同路径,前者是基于市场条件的纯客观事实,后者是基于经营者行为带有一定主观性的客观事实。并列分析市场结构和经济联系,将两类因素区分开来,可以清晰地识别出市场结构和经济联系对认定共同市场支配地位的作用,以及哪一要素与共同市场支配地位的因果关系更为直接。在未导致协调效应的前提下,避开对市场结构分析的侧重,而是同时讨论经济联系和市场结构,更能有效证明共同市场支配地位的存在。

五、共同市场支配地位认定标准的法律构建我国《反垄断法》未就共同市场支配地位的特别认定标准作出规定,实践中只能依据《反垄断法》第18条规定的一般因素来进行分析,而该条规定显然更适合用于分析单一市场支配地位。从语义上看,共同市场支配地位包含“共同”与“支配地位”两项内容,《反垄断法》第18条主要解决什么是“支配地位”的问题,对何为“共同”则未涉及。国家市场监督管理总局发布的《禁止滥用市场支配地位行为暂行规定》第13条列举了认定共同市场支配地位的额外考虑因素,包括市场结构、相关市场透明度、相关商品同质化程度、经营者行为一致性等。这些因素更侧重“共同”的认定,比较符合共同市场支配地位的属性,但该规定并未提供各种因素的具体适用顺序和权重,且列举因素本身的合理性也存有疑问。

共同市场支配地位的认定,需要从“共同”和“支配地位”两方面进行分析,这构成先后相继但又相对独立的两个层次:第一层次是“共同”的认定,更强调结构因素,第二层次是“支配地位”的认定,更强调行为因素;在二者关系上,应先认定“共同”,再认定“支配地位”,如“共同”无法成立,“支配地位”也就无需再认定。此外,在“支配地位”方面,不论是共同市场支配地位还是单一市场支配地位,本质上并没什么不同,都是一种价格控制能力,所以,更为关键的标准在于“共同”的认定。

具体来说,共同市场支配地位的认定标准应当包括四个要素:存在有利于经营者实施持久一致行为的特定市场环境或经济联系;经营者行为具有对外的一致性,进而构成一个整体,以至于可以将其视为一个共同实体在市场支配地位制度下进行规制;经营者实施一致行为具有整体性的反竞争意识;竞争者、交易相对人和终端消费者无法对经营者整体形成有效制衡。前两个要素属于第一层次,后两个要素属于第二层次。

(一) 第一层次:“共同”的认定标准判断是否存在共同市场支配地位,核心标准是解释为何能将多个独立经营者视为一体。“共同”的认定标准,解决的就是这个问题。如果多个经营者总是一致行动,对外表现得就像一个企业一样,则它们之间就不存在实质性竞争,在反垄断法上就有可能将其视为一体。“共同”的认定标准,主要着眼于判断这些经营者的市场表现或相关行为是否具有一致性。不过,导致行为一致的因素有很多,例如,完全可能源自成本或市场供求关系发生变化,或者是一种纯粹的无意识行为。对这些正常情况,反垄断法不应干涉。所以,仅认定行为一致性还不足以将多个独立经营者视为一体,还要分析特定的市场环境或它们之间的经济联系,以便将那些导致行为一致性的正常情况排除出去。由此,“共同”的认定就包含不可分离的两个要素:一是从客观上判断是否存在特定的市场环境,或经营者间是否存在某种经济联系,以至于它们在无需直接联络的情况下就能轻易协调彼此行为;二是这些经营者虽然在法律和经济上都具有独立性,但对外的确表现得就像一个企业一样。这两个要素中,核心是要素二,但要素一是要素二的前提。

1. 存在特定的市场环境或经济联系。要素一是存在市场透明度高、产品同质性强的特定市场环境,或者经营者间存在某种特殊的经济联系,从而有利于它们实施持久的一致行为。

(1)市场环境。这里所说的特定市场环境,主要指高集中度市场,特别是寡头垄断市场(或准寡头市场)。该市场结构下,由于只有少数几个经营者,或最大的几个经营者控制了绝大多数市场份额,任何经营者都能很容易获知竞争对手的行动,对他人行为作出预测也相对较易,因而这些大企业之间容易实施一致性行为。之所以强调高集中度,是因为在这种市场中,市场透明度高,产品同质性强,这是导致共同市场支配地位存在的重要因素。

不过,也不能将市场集中度的意义绝对化,把它当成共同市场支配地位存在的必要条件,因为存在高透明度和产品同质性的市场,未必就是寡头或准寡头市场。寡头或准寡头市场只是一种情形,并非所有的情形。这涉及第二种特殊的市场环境,即数字时代算法的大量使用,使得即便不在高集中度的市场上,企业间也能实现对竞争对手行为的准确预测,进而协调彼此行动。数字时代的企业行为,以数据为基本要素,以算法为技术手段,随着数据的积累越来越多,算法的运用越来越精确,企业间无需直接的意思联络,也无需寡头型的市场结构,就能实现行为的高度一致。尤其是预测型算法和自主型算法的使用,使得不同企业间看似独立的行为,实际上却可能存在内在联系。在预测型算法下,经营者定价直接由算法决定,在利润最大化的要求下,经过多次博弈后,为避免因过度竞争使得经营者无法实现最大利润,算法会自动匹配竞争对手的价格,以实现所谓的“共赢”。在自主型算法下,算法似乎有了自主学习能力,其本身就类似于一个独立的经营者。

上述两种市场环境的差异在于,市场集中度的重要性不同。前者更强调市场份额、市场进入门槛等市场集中度因素,侧重分析的是寡头型市场结构对共同市场支配地位的影响;后者则从市场结构之外的算法角度分析市场透明度,在该市场上,可能并不存在明显的寡头企业,市场进入壁垒也未必很高,但大多数企业使用相同或类似算法,借助这些算法很容易形成“抱团”效应,削弱甚至消除它们之间的实质性竞争。两种市场环境的共性在于,都强调市场透明度的重要性,不论是市场集中度还是算法,都是导致市场高度透明的因素或手段。数字时代的共同市场支配地位,更容易在第二种市场环境中存在。

(2)经济联系。要素一中的经济联系,是与特定的市场环境相并列的因素。通常来说,特定的市场环境是多个经营者实施一致行为的外在因素,但并非说只有这种市场环境才会导致行为的一致性。即便没有这种市场环境,经营者间存在某种经济联系,也可能使得它们表现得就像一个企业一样。有学者就指出,欧盟初审法院和欧洲法院在判例中都强调,寡头间具有特殊关系或者经济联系才能被认定为具有共同市场支配地位,这表明共同市场支配地位不会仅仅来自于市场结构;可以说,共同市场支配地位只有在除了寡占市场结构外,还满足在经济和法律上独立的企业之间存在某种形式的特殊联系,才能被认为存在㉘。至于这里的经济联系到底指什么,欧盟实践中没有统一标准,只要是能够导致这些经营者对外一致行动的各种因素,都可以被解释为经济联系。在CMB案中,欧洲法院认为,所涉企业间存在共同限制竞争的协议、决定或协同行为㉙,能够使这些企业在特定市场上发生这种经济联系;不过,除此之外也可基于其他联结因素(other connecting factors)㉚。这里的其他联结因素,就包括企业间存在的商业合作、战略计划和股权关系等。

经济联系因素在数字时代特别常见,因而构成认定共同市场支配地位的重要考虑因素。平台经济发展的趋势之一是“生态化”(ecosystem),大型平台都在构筑一个包含多种产品与业务的生态系统。平台在一个市场具有较大的市场力量时,就可以借助累积的用户实现市场力量的“杠杆化”(leveraging),即从一个市场迅速进入另一个市场,不断进行市场扩张。这使得在平台时代,人们使用的各种产品或服务看似独立,实际上都由少数几个平台企业控制。此外,并购或参股也是平台企业实现业务拓展的重要方式,大型平台总是在频繁地并购小企业,或者以股权方式介入各个领域。英国竞争与市场管理局(CMA)曾委托咨询公司Lear做过一项数字市场中的并购研究,Lear在其研究报告中分析了Amazon、Facebook及Google在2008—2018年间公开披露的收购情况,发现在此期间,Google收购了168家公司,Facebook收购了71家公司,Amazon收购了60家公司㉛。

2. 经营者构成一个整体。要素二是经营者实施一致行为,进而构成一个整体,以至于它们表现得就像一个经济实体一样。欧盟判例法表明,当认定两个或两个以上在法律上相互独立的经营者共同拥有市场支配地位时,必须以它们在市场上的表现或行为就像一个共同实体为前提。也就是说,虽然从法律和经济角度看,这些经营者具有独立地位−既具有独立的法律人格,也不存在经济上的控制关系,但它们在市场上从事的行为已与一个企业没有本质差别。行为的一致性,是将这些独立经营者作为一个整体看待的重要标准,也是它们能够获得共同市场支配地位的重要原因。共同市场支配地位主要存在于这样的场合:从任一单个经营者的角度看,都不大可能存在市场支配地位,因为市场上存在数个实力相当的经营者,谁也不能单独控制市场,但如果它们行为高度一致,即相互之间不存在实质性竞争,则相关市场就被这些企业共同控制了。

具体来说,行为一致性的要素包含以下内容:第一,一致行为主要表明行动方向的一致性,而非行为内容完全相同。如同共同犯罪一样,只要行为人共同实施了某种行为,无论是主犯、从犯、教唆犯或帮助犯,无论是基于何种故意,均构成共同犯罪。第二,经营者之间不存在实质性竞争,但并不代表没有任何竞争。只要经营者之间的竞争实质上被削弱了,即在一定范围内采取了一致行动,即便在其他方面仍存在竞争,亦不影响整体的认定。不同经营者具有不同特征,亦有不同利润空间,若要求经营者行为必须完全一致,则经营者可能会采取形式上不一致但实质上一致的行为来规避法律,这会极大限缩共同市场支配地位制度的适用范围。第三,将这些经营者视为一个整体,意味着共同市场支配地位具有不可分性,即不同经营者被作为整体共同拥有一个市场支配地位。共同市场支配地位在数量上仍是一个市场支配地位,而非每个经营者分别拥有一个市场支配地位,所以这些经营者应当作为一个整体看待,即在反垄断法上像一个经济实体一样,而不能将它们分割开来。我国《反垄断法》第19条的排除规定,就破坏了共同市场支配地位的整体性。

(二) 第二层次:“支配地位”的认定标准支配地位的认定是反垄断法上的一个老问题,但共同市场支配地位的“支配性”又有一定的特殊性,主要体现为多个经营者对相关行为具有整体认知,以及它们为了“支配”市场而联合起来共同对抗外部力量的制衡。

1. 整体性的反竞争意识。共同市场支配地位的认定虽然放弃了垄断协议中的“共谋”要件,但仍然要求多个经营者对其一致行为具有整体性的反竞争意识,即为支配市场,排除或限制市场竞争。存在整体性的反竞争意识,是经营者一致行为具有违法性的重要基础。

在共同市场支配地位认定中,整体性的反竞争意识主要指各经营者都意识到其实施的行为会产生限制竞争风险,但仍然彼此模仿、双向跟随。所谓双向跟随,是指一个经营者实施某种行为后,他人跟随实施类似行为,之前的经营者再据此进一步调整自己行为,如此反复、不断协调。它与纯粹的模仿行为或无意识的平行行为(unconscious parallelism)不同,后者只是一种单向跟随行为。两者主要区别在于影响的相互性与单向性。在单向跟随行为中,经营者主观上并未意识到、实际上也不可能意识到一致行为会产生,所以并不存在整体性的反竞争意识。因此,无意识的平行行为是寡头市场上的一种正常竞争行为,它不属于反垄断法的禁止范围㉜。

整体性的反竞争意识可以通过分析经营者之间是否存在有效的监督与惩罚机制来证明。在欧盟Airtours案中,法院认为,在认定多个企业形成共同市场支配地位时,欧盟委员会必须证明多个标准得到了同时满足,其中一项标准就是,必须有一种方式使得其他寡头成员能够对违反共同决策的成员进行报复(retaliation),从而使得寡头成员有遵守共同决策的动机㉝。这里所说的“报复”,实际上就是一种监督与惩罚机制,以防某个成员背离一致行动。多个企业之间存这类监督或惩罚机制这一事实,足以说明它们对一致行为存在整体性的反竞争意识。

2. 无足够的外部力量制衡。企业要想成功支配市场,就必须能够应对外部力量的挑战。这种外部力量可能来自竞争者,也可能来自交易相对人或终端消费者。单一市场支配地位的拥有者,能够凭一己之力消解外部力量的制衡效果,而共同市场支配地位的拥有者,则体现为能以集体行动来对抗外部力量。认定多个经营者是否共同拥有支配地位,必须分析竞争者、交易相对人和终端消费者能否对经营者整体形成有效制衡。

判断外部制衡效果,主要是分析是否存在足够的外部力量让市场支配地位的拥有者无法将价格提高到竞争性水平之上,即无法获得控制价格的能力,进而无法获得垄断利润。市场支配地位的本质就是,行为人提价仍有利可图,也即交易相对人和终端用户无法转向行为人的竞争对手,或转向的数量有限,并不足以对行为人产生约束效果。在共同市场支配地位中,不是单个经营者获得控制价格的能力,而是多个经营者作为整体获得这种能力,且这些经营者势均力敌,均拥有较大的市场份额,所以,只要有一个经营者背离了其他经营者,如偷偷降价,则整个市场支配地位就可能迅速瓦解。因此,共同市场支配地位认定中的外部制衡效果,主要就体现为外部力量对经营者整体的破坏,如让某个经营者背离了一致行动。虽然在共同市场支配地位中,各经营者间的利益具有整体上的一致性,即如果它们都维持高价,各方都能获得更高利润,但毕竟它们之间仍存在竞争关系,某个企业可能在外部力量的影响下,擅自降低价格,因为这样有可能获得更多客户(薄利多销),甚至将竞争对手的客户“偷”一些过来。所以,共同市场支配地位要想维持下去,这些经营者必须能够削弱外部力量的影响。外部力量不足以对经营者一致行动产生实质性影响,既是这些经营者获得支配地位的重要条件,也是它们一致行为的客观效果。无足够的外部力量制衡本身就是经营者拥有共同市场支配地位的证据。

六、结 论共同市场支配地位制度在反垄断法中的引入,主要是为了应对垄断协议制度规范默示共谋的不足,但其适用标准是什么,如何判断共同市场支配地位的存在,一直存在不同看法甚至争论。有些学者甚至开始怀疑共同市场支配地位制度本身的合理性。不过在数字时代,该制度仍有其独特的适用价值,相较于放弃该制度,完善其适用标准可能是一个更好的选择。

共同市场支配地位是相对于单一市场支配地位而言的,但两者本质上区别不大,都体现为一种价格控制能力,区别仅在于拥有该能力的主体为一个还是多个经营者。共同市场支配地位不是多个经营者每个拥有一个市场支配地位,而是它们共同拥有同一个市场支配地位。之所以能将这些经营者作为整体认定它们共同支配市场,主要原因就在于各种主客观因素导致它们对外已与单一企业没有实质性区别。认定共同市场支配地位,就是要找到具体哪些因素使得它们由原本相互独立的多个企业变成一个整体。

我国现行《反垄断法》虽引入了共同市场支配地位制度,但没有规定相对明确的认定标准,导致该制度的适用存在一定障碍。我国《反垄断法》修订工作虽已提上日程,但国家市场监督管理总局2020年初发布的《反垄断法修订草案(公开征求意见稿)》却未对共同市场支配地位制度作出任何修改。目前涉及共同市场支配地位认定标准的立法规定,只有《禁止滥用市场支配地位行为暂行规定》第13条。现行立法已滞后于理论及实践的发展。

未来《反垄断法》修订及法律实施中,可以从“共同”和“支配地位”两个方面完善共同市场支配地位的认定标准。“共同”方面,主要考察是否存在有利于经营者实施持久一致行为的特定市场环境,或者经营者之间是否存在某种紧密的经济联系,以及在这种市场环境或经济联系的作用下,经营者的行为是否具有对外的一致性,进而可以将其视为一体。在“支配地位”方面,主要分析经营者实施一致行为是否具有整体性的反竞争意识,以及竞争者、交易相对人和终端消费者等外部力量能否对经营者整体形成有效制衡。

在数字时代,随着预测型和自我学习型算法的大量使用,以及企业运用大数据能力的不断提高,市场变得越来越透明,已经不需要达到寡头垄断的程度,不同平台以及平台上经营者就能准确地预测彼此行为,进而采取一致行动。数字时代独特的市场环境,使得协议型垄断行为变得越来越少,也越来越难以证明。对这些垄断行为的规制,更加需要发挥共同市场支配地位制度的作用。

① [美]理查德·A·波斯纳:《反托拉斯法》,孙秋宁译,中国政法大学出版社2003年版,第61页。

② 代表性文献如:Josephine Shaw,Collective Dominance or Concerted Practices?European Law Review,Vol. 14,No. 2,1989:96-99;Trevor Soames,An Analysis of the Principles of Concerted Practice and Collective Dominance:A Distinction Without a Difference?European Competition Law Review,Vol. 17,No. 1,1996:24-39;Valentine Korah,Gencor v Commission:Collective Dominance,European Competition Law Review,Vol. 20,No. 6,1999:337-341;Chris Withers,Mark Jephcott,Where to Go Now for E.C. Oligopoly Control?European Competition Law Review,Vol. 22,No. 8,2001:295-303。

③ 代表性文献如:Simon Baxter,Collective Dominance Under EC Merger Control — After Airtours and the Introduction of Unilateral Effects Is There Still a Future for Collective Dominance?European Competition Law Review,Vol. 27,No. 3,2006:148-160;Felix E. Mezzanotte,Interpreting the Boundaries of Collective Dominance in Article 102 TFEU,European Business Law Review,Vol. 21,2010:519-537。

④ 代表性文献如:Nicolas Petit,Re-Pricing Through Disruption in Oligopolies with Tacit Collusion:A Framework for Abuse of Collective Dominance,World Competition,Vol. 39,No. 1,2016:119-138;Michael L. Polemis,Aikaterina Oikonomou,Tacit Collusion or Parallel Behaviour in Oligopolistic Markets?The Two Faces of Janus,European Competition Journal,Vol. 14,No. 1,2018:1-37;Ariel Ezrachi,Maurice E. Stucke,Artificial Intelligence & Collusion:When Computers Inhibit Competition,University of Illinois Law Review,Vol. 2017,No. 5,2017:1775-1810;Zheng Wentong,A Knowledge Theory of Tacit Agreement,Harvard Business Law Review,Vol. 9,No. 2,2019:399-440。

⑤ 李小明:《反垄断法中共同滥用市场支配地位问题比较研究》,《湖南师范大学社会科学学报》2007年第4期。

⑥ 代表性文件有:侯利阳:《共同市场支配地位法律分析框架的建构》,《法学》2018年第1期;黄军:《共同滥用市场支配地位行为的反垄断规制》,《竞争政策研究》2019年第3期;时建中:《共同市场支配地位制度拓展适用于算法默示共谋研究》,《中国法学》2020年第2期;张晨颖:《共同市场支配地位的理论基础与规则构造》,《中国法学》2020年第2期。

⑦ Simon Baxter,Collective Dominance under EC Merger Control — After Airtours and the Introduction of Unilateral Effects is There Still a Future for Collective Dominance?European Competition Law Review,Vol. 27,No. 3,2006:160.

⑧ Global Competition Review,Cartel Claim Against Uber Goes to India’s Supreme Court,October 19,2020,https://globalcompetitionreview.com/digital-markets/cartel-claim-against-uber-goes-indias-supreme-court,accessed on February 6,2021.

⑨ 时建中:《共同市场支配地位制度拓展适用于算法默示共谋研究》,《中国法学》2020年第2期。

⑩ Ariel Ezrachi,Maurice E. Stucke,Artificial Intelligence & Collusion:When Computers Inhibit Competition,University of Illinois Law Review,Vol. 2017,No. 5:1789.

⑪ 侯利阳:《共同市场支配地位法律分析框架的建构》,《法学》2018年第1期。

⑫ 参见国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2017〕1号、〔2017〕2号。

⑬ 参见国家发展和改革委员会行政处罚决定书〔2018〕1号、〔2018〕2号。

⑭ Joined cases C-395/96 P and C-396/96 P,CMBT and Others v. Commission,2000 ECR I-01365,para.36,41.

⑮ Joined Cases C-68/94 and C-30/95,France and Others v. Commission of the European Communities,European Court Reports 1998 I-01375,para.221.

⑯ Case T-102/96,Gencor Ltd. v. Commission of the European Communities,the Court of First Instance(Fifth Chamber,extended composition),European Court Reports 1999 II-00753,paras.276-277.

⑰ Case C-413/06,Bertelsmann AG and Sony Corporation of America v. Independent Music Publishers and Labels Association(Impala),European Court of Justice(Grand Chamber),European Court Reports 2008 I-04951,paras.120,125.

⑱ Joined Cases C-68/94 and C-30/95,France and Others v. Commission of the European Communities,the Court,European Court Reports 1998 I-01375,para.180.

⑲ Case T-342/99,Airtours plc. v. Commission of the European Communities,the Court of First Instance(Fifth Chamber,extended composition),European Court Reports 2002 II-02585,para.62,139.

⑳ Case IV/M.1524-Airtours/First Choice,September 22,1999,European Commission,accessed on November 6,2020,para.150.

㉑ Case 247/86,Alsatel v. Novasam,the Court(Sixth Chamber),European Court Reports 1988,para.21.

㉒ Joined Cases T-68/89,T-77/89 and T-78/89,SIV and Others v. Commission,the Court of First Instance(First Chamber),European Court Reports 1992 II-01403,para.358.

㉓ Case T-228/97,Irish Sugar plc v. Commission of the European Communities,the Court of First Instance(Third Chamber),European Court Reports 1999 II-02969,para.293.

㉔ Case C-497/99,Irish Sugar plc v. Commission of the European Communities,European Court of Justice,European Court reports 2001 Page I-05333,para.46.

㉕ Joined Cases T-68/89,T-77/89 and T-78/89,SIV and Others v. Commission,the Court of First Instance(First Chamber),European Court Reports 1992 II-01403,para.350.

㉖ Autorité de la Concurrence,Treatment for AMD:The Autorité Fines 3 Laboratories for Abusive Practices,https://www.autoritedelaconcurrence.fr/en/press-release/treatment-amd-autorite-fines-3-laboratories-abusive-practices,accessed on February 6,2021.

㉗ Joined Cases C-395/96 P and C-396/96 P,Compagnie maritime belge transports SA,Compagnie maritime belge SA and Dafra-Lines A/S v. Commission of the European Communities,the Court(Fifth Chamber),European Court Reports 2000 I-01365,paras.41-45.

㉘ Jurian Langer,The Merger Regulation and Collective Dominance:the Battle after Gencor Continues,EU Focus,Vol. 44,1999:4.

㉙ 不过,在企业间存在限制竞争的协议、决定、协同行为时,不必非要通过共同市场支配地位制度来解决问题,因为这些协议、决定或协同行为本身就是反垄断法已明确规定的垄断协议。

㉚ Joined cases C-395/96 P and C-396/96 P,CMBT and others v. Commission,2000 ECR I-01365,paras. 43-45.

㉛ Lear,Ex-post Assessment of Merger Control Decisions in Digital Markets(Final report),May 9,2019,p.149.

㉜ Michael L. Polemis,Aikaterina Oikonomou,Tacit Collusion or Parallel Behaviour in Oligopolistic Markets?The Two Faces of Janus,European Competition Journal,Vol. 14,No. 1,2018:26.

㉝ Case T-342/99,Airtours plc. v. Commission of the European Communities,the Court of First Instance(Fifth Chamber,extended composition),European Court Reports 2002 II-02585,para.62.

2.China-EU Law School,China University of Political Science and Law,Beijing 102249,China