2020第22卷第5期

2.吉林大学 商学院,吉林 长春 130012

2020年中央经济工作会议的重中之重是维护经济稳定。稳定目标需要防范和化解重大风险,尤其是在新冠肺炎疫情突发状况下,如何防范风险是维护金融稳定的重要保障。系统性风险的集聚和爆发离不开金融机构的参与,借助金融机构之间的关联关系,风险得以传播并产生连锁性波及。近年来,随着金融创新的逐步推进,金融机构之间的交互发展和混业经营在促进金融业发展的同时,也强化了机构间的关联性。金融机构之间形成了复杂的关联网络,这使得单一金融机构陷入困境后风险溢出会借由关联网络在系统间传播,最终导致系统性危机的爆发。2008年金融危机不仅源于金融周期波动和资产价格波动,而且来自于金融机构相互之间的密切关联。美国金融危机调查委员会调查报告指出,在金融危机期间,美国重要的13家金融机构中的12家都曾处于倒闭的边缘(FCIC,2011)。金融机构是防范系统性风险的关键所在,危机的发生通常首先影响的是金融机构,并继而向其他领域扩散。Hart和Zingales(2009)认为系统性风险是单个机构倒闭或部门崩溃,造成损失并以多米诺骨牌式的连锁反应在系统内快速传播。IMF等(2009)认为系统性风险是金融系统遭受冲击导致服务功能受损,进而对实体经济产生严重负面影响的风险。

现有研究对系统性风险的分析通常分为外部因素和内部因素两方面,其中外部因素主要针对宏观经济的冲击和市场的震荡,内部因素主要是基于单一金融机构或整个体系的风险特征因素。虽然外部因素和内部因素同样具有解释能力,但是外部因素通过内部因素而发挥作用,外部因素通常只是引致部分金融机构损失扩大和风险集聚,而金融机构之间的风险关联和传染才起到了扩大和扩散作用,最终形成了系统性风险。因此,对于金融机构风险特征因素进行清晰界定和刻画,是防范化解风险的前提和基础。金融机构的内部风险因素主要围绕金融脆弱性展开,但是系统性风险的产生和扩散不仅由于金融机构的脆弱性,更在于机构之间的网络连接所造成的风险传染。防范和化解重大风险攻坚战意味着系统性风险不仅需要防范而且需要化解,其中防范针对的是脆弱性,而化解针对的是风险传染性。因此,需要从脆弱性和传染性的双重标准来界定金融机构及其系统性风险。

不同类型的金融机构虽然看似无关联,但是当某一金融机构的风险损失扩大且波动加剧时,会对其他金融机构造成影响,形成风险溢出。风险溢出是风险传染的表现,风险溢出通常会在众多金融机构之间形成递进的风险波及路径,体现为风险传染,并随着风险程度加剧,风险传染性增强,从而形成系统性风险。需要关注的是,在这一过程中,是否所有金融机构都具有一致的脆弱性?风险传染的路径是否一致?影响程度是否一样?在系统性风险防范过程中,识别关键性金融机构有助于提高防范和化解风险的效率。一般情况下,对金融机构重要程度的认知以资产规模为划分依据,因此有“大而不倒”的说法,但是即使在G20国家中,“系统性重要”这一概念也近乎空白(IMF等,2009)。金融机构规模确实在一定程度上体现了从事资金运作的能力,将规模作为风险防范和金融监管的指标具有其合理性,但是2008年金融危机并不是起源于规模大的金融机构,反而是源自规模较小的金融机构,并通过相互关联而迅速波及整个金融体系。金融危机后,对于系统性重要金融机构的识别与监管,在世界范围内发生了广泛而深刻的变化(Molyneux等,2014)。传统的“太大而不能倒”原则正向“过于关联而不能倒”的理念转变(杨子晖和周颖刚,2018)。这需要同时对金融机构进行多角度判断,因此本文将金融机构的脆弱性与传染性相结合,并通过对二者进行度量,首次对金融机构进行象限分布划分,从而清晰界定和刻画不同金融机构的脆弱性和传染性,继而捕捉强脆弱性和高传染性的金融风险点。尤其是在新冠肺炎疫情的重大冲击下,若要有效防范金融风险,首先需要厘清不同金融机构之间的风险传染路径和影响程度,然后基于不同金融机构的脆弱性和风险传染力度的具体表现实施有针对性的措施,以避免经济增长减缓造成风险的集聚和爆发。

在系统性风险研究中,现有研究多将视角固定在极端风险条件下不同部门的风险溢出,并未量化金融机构在日常状态下的风险溢出,因为风险累积不等同于风险爆发,如果忽视了金融机构风险的积累过程,则无法在常态化的运行区间,针对金融机构的风险脆弱点提出有效的风险防范措施。目前,对于金融机构关联网络的研究,已经明确了金融机构间存在风险传染效应,但对于传染路径的追踪应当伴随着风险溢出水平的变化,单一机构在关联网络中形成的广泛路径并不代表其在危机条件下超强的风险传染效应,只有将金融机构对系统性风险的影响深度与广度相结合,才能全面判断如何对金融机构进行风险防范和化解。不同于现有研究主要集中于银行,由于系统性风险覆盖各种类型的金融机构,本文涵盖了不同类型金融机构并进行了分类界定,从金融机构的风险溢出程度出发,判断金融机构对系统性风险的影响深度,并根据非参数格兰杰因果关系检验刻画金融机构的关联网络,绘制金融机构有向关联网络图。我们还基于风险溢出水平的纵向维度和风险传染路径的横向维度,分别对风险承受的脆弱性和风险传播的传染性进行区域划分,从而判断风险防范的核心以及针对性措施的关键所在。研究结果表明,银行类与证券类金融机构是中国金融系统关联网络构成的核心,而且证券类金融机构的风险传染性较强;不同类型金融机构的脆弱性和传染性各不相同,处于相异程度的区间内,单一金融机构的脆弱性和传染性存在显著差异。

本文结构安排如下:第二部分为文献综述,第三部分为金融机构风险溢出水平与关联度测度选择,第四部分为实证分析,最后为结论。

二、文献综述早期系统性风险研究主要在理论上从宏观经济的外部因素和金融系统的内部因素展开分析。外部因素中最早是Fisher(1933)根据经济发展过程中不同阶段的经济状况,分析了债务清偿能力的周期变化,由此引致了金融体系脆弱,称为债务 - 通货紧缩理论。学者们还研究了实施不同政策对系统性风险的作用机制(Kupiec和Nickerson,2004)。Minsky(1992)提出的金融脆弱性假说以及Diamond和Dybvig(1983)提出的D-D模型是内部因素中主要的理论基础。金融脆弱性假说通过不同的偿还能力对企业进行界定,表明金融体系的脆弱性。D-D模型反映了银行挤兑造成的流动性问题,以及由此而引发的银行危机。

近年来,基于上述理论,现代监管理念与研究范式的发展推动系统性风险研究的不断深入。受1997年亚洲金融危机、2008年金融危机等冲击的影响,人们认识到在历次危机中,受市场价格泡沫破裂冲击影响,通常部分金融机构首先出现困境,并通过金融机构风险溢出与机构间关联网络迅速扩散和传染,最终引发危机爆发。这种借助关联网络所引起的风险传染对金融危机的推动效果更加明显。隋聪等(2016)就基于银行系统性风险度量方法,发现银行间网络的潜在传染作用极大地加剧了银行部门的系统性风险。因此,金融机构的关联关系有助于深入理解和认知系统性风险,而对于关联关系的刻画主要基于金融机构之间关系的界定和度量,相关研究从经典的二维线性对称研究向更贴合实际的高维非线性非对称研究转变。学者们根据网络特征模拟金融系统关联网络,通过关联结构特征挖掘系统性风险的形成和扩散。在构建复杂网络模型指标分析金融机构关联的文献中,较早的是将网络分析方法运用到银行间系统风险的研究(Allen和Gale,2000),还有采用最小生成树和平面极大过滤图的方法构建金融市场网络动态以识别金融网络中节点的重要性(欧阳红兵和刘晓东,2015)。部分学者从风险传播路径的角度分析系统内金融脆弱性,并发现了关联关系与系统性风险之间的影响路径及其周期特征。范小云等(2011)通过假定系统内出现银行倒闭,观察风险传染路径以及对其他机构的影响程度,发现金融机构对系统性风险的边际风险贡献具有明显的周期性特征。蒋海和张锦意(2018)通过上市银行间尾部风险网络,发现银行间尾部风险关联性与系统性风险显著正相关。近年来,学者们认识到,对于系统性风险,不仅需要了解溢出水平,而且需要掌握传染渠道。因此,在系统性风险的测度中广泛应用关联性指标,通过将金融机构关联水平转化为金融机构关联网络图,进而模拟金融机构间复杂的关联渠道。借助网络分析法,能够清晰地展现系统内部的风险传染路径。

随着学者们通过金融机构关联关系对系统性风险研究的不断加深,分析方法不再局限于网络分析法,还提出了简式分析法。这种方法将整个市场看作是金融机构的组合,并基于金融市场数据分析机构的风险贡献水平。这种方法更关注机构与金融系统间的协同与反馈作用,在金融危机之后获得了较大的发展,即通过方差分解的方式构建关联矩阵(Diebold和Yılmaz,2014),提出系统预期损失度量在金融部门资本短缺影响实体经济的情况下单一机构对系统性风险的贡献程度(Acharya等,2017),并测算金融机构SRISK指标,以测度国家或地区整体系统性风险水平(Brownlees和Engle,2016)。Adrian和Brunnermeier(2016)提出了

金融机构的关联关系和风险溢出效应影响系统性风险的产生和传播。对不同类型和规模的金融机构区别对待,能够有效进行风险防范。现有对金融机构或部门的系统性风险研究大多针对单一维度下的风险承受能力或风险传播能力,未考虑不同机构由于自身条件的不同,其风险承受能力与风险传染能力存在非对称的可能性,这也会引致风险监控出现缺位。鉴于此,相较于现有研究,本文根据

系统性金融风险的爆发和迅速蔓延是由于金融机构之间存在密切关联,因此防范金融风险首要的是了解金融机构之间的关联程度以及相互之间的风险传染路径。

(一) 金融机构风险溢出水平测度:通过因子分析法测度金融机构风险溢出水平,计算单一金融机构因子载荷,将标准化后的机构收益率表示为具体因子载荷与其合成因子乘积累积和的形式。通过对整体系统方差进行分解,将其分配给不同的金融机构,进而考察系统中各因素对系统性风险的贡献程度,即系统中单一金融机构对系统性风险的影响程度,从而构建

| $ {PCAS}_{i.n}=\frac{1}{2}{(\sigma }_{i}^{2}/{\sigma }_{s}^{2})\times (\partial {\sigma }_{s}^{2}/\partial {\sigma }_{i}^{2})=\left({\sum }_{k=1}^{N}{(\sigma }_{i}^{2}/{\sigma }_{s}^{2}){{l}_{ik}^{2}\lambda }_{k}|h\geqslant H\right) $ | (1) |

其中,

近年来,通过格兰杰因果关系构建金融机构间关联矩阵的方法得到了广泛的运用(Billio等,2017;Papana等,2017;Skripnikov和Michailidis,2019)。传统的格兰杰因果关系检验基于双变量的VAR模型,从线性思维的角度分析变量间的关联效应。但是经济发展的阶段性变化和制度的渐进式变革使得变量之间经常呈现非线性关系,传统的格兰杰因果关系检验无法体现变量之间的非线性关系。基于此,借鉴Diks和Panchenko(2006)提出的非参数格兰杰因果关系检验方法,对金融机构进行关联检验,以捕捉金融机构之间的非线性关系。

采用有向二值的定义方式定义金融机构连结数,即若机构

| $ j \to i = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} 1\\ 0 \end{array}} \right.\;\;\;\;\begin{array}{*{20}{c}} {j{\text{是}}i{\text{的非线性格兰杰原因}}}\\ {j{\text{非}}i{\text{的非线性格兰杰原因}}} \end{array}$ | (2) |

通过循环测算连结数可以判断在不同时间段金融机构之间的关联程度,基于此可以构建下述网络中心性度量和关联网络度量,以测度金融机构关联水平。

1. 网络中心性度量。金融机构之间密切的业务往来将不同机构连接成错综复杂的网络,借助Freeman等(1979)的研究,将每一个金融机构看作一个节点,从关系角度给出衡量单一金融机构网络中心性的量化指标,分别为度数中心度、中介中心度。其中,度数中心度衡量的是与单一节点直接相连的其他节点个数,其方向性又分为出度与入度两方面。将度数中心度应用于金融机构关系网络可以判断单一金融机构在金融机构系统内对其他金融机构的影响力度。一家金融机构的度数中心度越高,说明与其直接相关联的金融机构越多,因此这家金融机构在网络中就越靠近中心位置,对其他金融机构的风险传染范围就越大。中介中心度是某一节点作为其他两个相关节点关联路径中介节点的个数,如果一个节点经常出现在其他节点的关联路径中,则中介中心度越大,意味着该机构在系统内越有能力促进信息向其他节点间传播。

2. 关联网络度量。根据非参数格兰杰因果关系检验,可以判断非参数格兰杰因果关联水平(degree of nonparametric Granger causality,DGC),反映的是金融机构关联关系的密切程度,其数值越大,表明金融机构间的关系越紧密。对于

| $ DGC=\frac {1}{N\left(N-1\right)} {\sum }_{i=1}^{N}{\sum }_{j\ne i}\left(j\to i\right) $ | (3) |

为了测度各部门机构对系统的连结度情况,定义以下三个指标:

| $ \begin{aligned} & Out:\left(j\to s\right)=\dfrac{1}{(N-1)}{\sum }_{i\ne j}(j\to i) \\ & In:\left(s\to j\right)=\dfrac{1}{(N-1)}{\sum }_{i\ne j}(i\to j) \\ & In+Out: (j\leftrightarrow s)=\dfrac{1}{2(N-1)}{\sum }_{i\ne j}\left[\left(i\to j\right)+(j\to i)\right] \end{aligned} $ | (4) |

其中,

为了测度不同部门间的连结情况,根据式(3)构建以下三个度量指标:

| $ \begin{aligned} & Out-to-Other:\left(j|\alpha \right)\to {\sum }_{\beta \ne \alpha }\left(S|\beta \right)=\dfrac{1}{(M-1)N/M}{\sum }_{i\ne j}{\sum }_{\beta \ne \alpha }\left[\left(j|\alpha \right)\to \left(i|\beta \right)\right]\\ & IN-from-Other:{\sum }_{\beta \ne \alpha }\left[\left(S|\beta \right)\to \left(j|\alpha \right)\right]=\dfrac{1}{(M-1)N/M}{\sum }_{i\ne j}{\sum }_{\beta \ne \alpha }\left[\left(i|\beta \right)\to \left(j|\alpha \right)\right]\\ & IN+Out-Other:{\sum }_{\beta \ne \alpha }\left[\left(S|\beta \right)\leftrightarrow \left(j|\alpha \right)\right]=\dfrac{1}{\dfrac{2\left(M-1\right)}{N}}{\sum }_{i\ne j}{\sum }_{\beta \ne \alpha }\left[\left(i|\beta \right)\to \left(j|\alpha \right)+\left(j|\alpha \right)\to \left(i|\beta \right)\right] \end{aligned} $ | (5) |

其中,

近年来,金融创新逐渐打破了金融机构间的经营壁垒,金融市场业务也形成了跨市场关联、跨行业联动的特征(巴曙松和朱虹,2018)。有针对性的风险防范需要基于不同金融机构的风险状态,因此根据金融机构在金融系统中的风险承受能力和影响力度进行分层划分,采用上文构建的

| 脆弱性划分 | 深度 | |

| 入度 | 第一区(入度较高、深度较低) | 第二区(入度较高、深度较高) |

| 第三区(入度较低、深度较低) | 第四区(入度较低、深度较高) | |

| 传染性划分 | 深度 | |

| 出度 | 第一区(出度较高、深度较低) | 第二区(出度较高、深度较高) |

| 第三区(出度较低、深度较低) | 第四区(出度较低、深度较高) | |

在金融机构脆弱性划分区域中,第二区中的金融机构受其他金融机构的影响不仅范围大而且程度深,而第三区的金融机构入度和深度均较低,是划分区间中最为安全的区域。在金融机构风险传染性划分区域中,第二区的金融机构处于风险程度较高的状态,风险冲击会对系统内其他金融机构产生较为广泛且深远的影响。相对而言,无论是金融机构脆弱性还是风险传播性,其程度排名均为:第二区>第四区≥第一区>第三区。金融机构在金融系统内的重要程度是不同的,因此金融机构监管不应一概而论,而应有所侧重。象限划分说明了风险防范监控的重点和力度的差异化。首先,脆弱性和传染性的区分意味着二者风险防范监控的重点不同,脆弱性关注的是金融机构的风险承受力,而传染性强调的是金融机构的风险扩散能力;其次,不同划分区域的程度差异说明风险监控和化解力度各不相同,位于第二区的金融机构是监控的重点。

四、实证分析 (一) 变量选择及描述性统计对金融机构风险关联和风险溢出研究通常采用股票收益率,上市金融机构作为股票市场的参与者,自身风险状况必然会导致股票价格波动,因此以股票周收益率作为金融机构收益率指标(林达和李勇,2019;Geraci和Gnabo,2018;Chen等,2019)。通过股票价格变动计算收益率(R),即

| 部门 | 观测值 | 均值 | 标准差. | 最小值 | 最大值 | 偏度 | 峰度 |

| 银行类 | 5520 | 0.001 | 0.044 | −0.629 | 0.289 | −1.008 | 22.119 |

| 证券类 | 5520 | −7.00E−05 | 0.07 | −0.863 | 0.919 | −0.845 | 30.651 |

| 保险类 | 2070 | 0.002 | 0.061 | −0.882 | 0.477 | −1.08 | 29.865 |

| 其他类 | 690 | −0.001 | 0.086 | −0.975 | 0.440 | −3.067 | 42.058 |

通过描述性统计可知,证券类金融机构极差明显高于其他三个部门,且各部门的收益率明显异于正态分布,均有尖峰厚尾、非对称的统计特征。在偏度方面,各部门均表现为左偏。对各部门序列进行ADF检验,检验结果表明各部门序列均是平稳的。

衡量单一金融机构的风险溢出表现基于两个维度,即纵向维度和横向维度。在纵向度量方面,通过计算各机构的风险贡献水平

根据式(1)计算每一个金融机构的风险溢出指数,计算结果如表3所示。

| 排名 | 机构 |

$ {\mathrm{P}\mathrm{C}\mathrm{A}\mathrm{S}}_{\mathrm{i},\mathrm{n}} $

|

排名 | 机构 |

$ {\mathrm{P}\mathrm{C}\mathrm{A}\mathrm{S}}_{\mathrm{i},\mathrm{n}} $

|

| 1 | 海德股份 | 0.3997 | 21 | 华泰证券 | 0.0607 |

| 2 | 华鑫股份 | 0.3968 | 22 | 海通证券 | 0.0542 |

| 3 | 天茂集团 | 0.3930 | 23 | 招商证券 | 0.0535 |

| 4 | 安信信托 | 0.2819 | 24 | 南京银行 | 0.0500 |

| 5 | 太平洋证券 | 0.1562 | 25 | 平安银行 | 0.0437 |

| 6 | 国金证券 | 0.1419 | 26 | 兴业银行 | 0.0421 |

| 7 | 西水股份 | 0.1357 | 27 | 中信证券 | 0.0420 |

| 8 | 中国平安 | 0.1344 | 28 | 工商银行 | 0.0402 |

| 9 | 兴业证券 | 0.1260 | 29 | 建设银行 | 0.0397 |

| 10 | 国元证券 | 0.1237 | 30 | 北京银行 | 0.0392 |

| 11 | 长江证券 | 0.1177 | 31 | 交通银行 | 0.0373 |

| 12 | 东吴证券 | 0.1112 | 32 | 中国银行 | 0.0369 |

| 13 | 西南证券 | 0.1093 | 33 | 中信银行 | 0.0334 |

| 14 | 国海证券 | 0.1022 | 34 | 宁波银行 | 0.0315 |

| 15 | 广发证券 | 0.1021 | 35 | 光大银行 | 0.0310 |

| 16 | 新华保险 | 0.0993 | 36 | 农业银行 | 0.0299 |

| 17 | 东北证券 | 0.0968 | 37 | 浦发银行 | 0.0276 |

| 18 | 光大证券 | 0.0854 | 38 | 招商银行 | 0.0272 |

| 19 | 中国太保 | 0.0782 | 39 | 民生银行 | 0.0269 |

| 20 | 中国人寿 | 0.0608 | 40 | 华夏银行 | 0.0261 |

不同类型金融机构

| 类别 | 均值 | 最小值 | 最大值 |

| 银行 | 0.0352 | 0.0261 | 0.0500 |

| 证券 | 0.1175 | 0.0420 | 0.3968 |

| 保险 | 0.1502 | 0.0608 | 0.3930 |

| 其他 | 0.3408 | 0.2819 | 0.3997 |

从四类金融机构的风险溢出水平可知,均值显示其他类金融机构的风险溢出水平最高,而银行类溢出水平最低。在样本的金融机构中,最低值出现在银行类,而最高值出现在其他类。各类的极差也说明证券类与保险类金融机构的风险值域跨度较大,其他类风险水平较高且风险溢出水平较为集中,而银行类较为稳定。在金融体系中,银行类金融机构资产规模在整体金融机构中的占比较高,因其风险溢出水平低而有利于金融系统的稳定,使得近些年中国在历次外部冲击下未发生金融危机。其他类金融机构风险溢出水平均值最高,是因为其他类金融机构中涉及的业务中,易出现资产质量不高且流动性不足等问题。证券类和保险类金融机构的风险溢出跨度较大,意味着同一类型金融机构的稳定性差异明显。单一维度的风险溢出不足以引发系统性风险,因此下面需要刻画金融机构之间风险溢出的传染路径。

(三) 金融机构关联结构不同金融机构的风险溢出水平各不相同,相互关联的范围和路径也大相径庭。通过对金融机构进行非参数格兰杰因果关系检验,判断金融机构之间的风险关系。按照式(2)构建关联矩阵,采用式(3)至式(5)计算关联网络指标,结果如表5和表6所示。

| 整体 | 653(41.86%) | |||||||

| 类型 | DGC | 简化矩阵 | ||||||

| From/TO | 银行 | 证券 | 保险 | 其他 | 银行 | 证券 | 保险 | 其他 |

| 银行 | 103(42.92%) | 124(48.44%) | 33(34.38%) | 7(21.88%) | 1 | 1 | 0 | 0 |

| 证券 | 168(65.63%) | 78(32.50%) | 45(46.88%) | 1(3.13%) | 1 | 0 | 1 | 0 |

| 保险 | 38(39.58%) | 26(27.08%) | 6(20.00%) | 1(8.33%) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 其他 | 8(25%) | 13(40.63%) | 1(8.33%) | 1(50%) | 0 | 0 | 0 | 1 |

| IN | OUT | IN+OUT | IN-FROM-OTHER | OUT-TO-OTHER | IN+OUT-OTHER | |

| 银行 | 19.81 | 16.69 | 18.25 | 13.38 | 10.25 | 11.81 |

| 证券 | 15.06 | 18.25 | 16.66 | 7.75 | 13.38 | 10.56 |

| 保险 | 14.17 | 11.83 | 13.00 | 13.17 | 10.83 | 12.00 |

| 其他 | 5.00 | 11.50 | 8.25 | 4.50 | 11.00 | 7.75 |

表5中的数值表示不同类型金融机构之间的关联度,括号内百分比表示该机构的DGC值。首先,不同类型金融机构之间共有653条关联关系,DGC值为41.86%,说明我国金融机构之间关联较为密切。密集的关联网络为负面冲击传播提供了路径,导致风险可以传染至各个部门,从而影响金融体系的稳定。其次,从单一类型的金融机构内部关联度来看,如果该类型金融机构关联度高于整体关联度,说明该部门关联较为紧密集中。在四类金融机构中,银行类和其他类金融机构的关联度都高于整体,因此对不同类型金融机构内部风险防范的重点是银行类和其他类金融机构,尤其是银行间市场引致的风险关联。再次,从不同类型的金融机构关联来看,证券类金融机构对银行类和保险类金融机构影响较为密集,尤其是从证券类到银行类的关联路径数量为最高值,这是因为近些年银行持有证券资产占比攀升,2016年至2019年的证券投资占比均稳定在30%左右。而且,证券类对银行类的影响路径远超过了银行内部的影响,由此可见,关联关系的核心是证券类对银行类的影响。虽然银行自身具有较好的稳定性,但是由于证券类金融机构从事的业务直接受到资本市场波动的影响,对银行风险监控不应局限于银行领域,而须涵盖证券类金融机构的风险因素。最后,银行类机构内部以及银行类和证券类机构之间的影响路径超过了关联关系总数的一半,这是因为在银行多元化经营和业务拓展中,银行类和证券类机构在资金清算和融通、资产管理及托管等方面的合作日趋密切,银行和各大券商都建立了战略合作关系,如工商银行与广发证券于2018年10月签署了《全面战略合作协议》,因此化解风险应以银行为中心,向证券类金融机构延伸。为了更为清楚地甄别不同类型金融机构的关联程度,构建简化矩阵,以整体DGC水平为临界值,当单一部门DGC值超过临界值时取1,否则取0。简化矩阵显示,证券类金融机构无论是作为关联关系的接受端还是作为发起端都存在关联密集的状况,说明其对金融系统的影响较为广泛。而保险业除了受证券公司的影响外,部门内外关联度均较低。

表6中的数值表示不同类型金融机构之间的影响关系。从中可知,银行类、保险类金融机构的

由表5和表6可知:第一,银行类、证券类金融机构的出度与入度均较高,说明这两类机构在我国金融体系的关联网络中活跃度较高。第二,银行类与证券类金融机构出度和入度值差距普遍不大,且IN值和OUT值以及IN-FROM-OTHER和OUT-TO-OTHER值差距较小,表明此类金融机构在金融系统中与其他类金融机构表现出双向关联,影响金融系统的有效运转。第三,其他类金融机构排名靠后,且IN值明显小于OUT值水平,说明此类机构对其他类金融机构的影响要高于其受其他部门的影响。这与保险类金融机构的状态相反,保险类金融机构受其他类金融机构的影响程度高于其对其他类金融机构的影响。

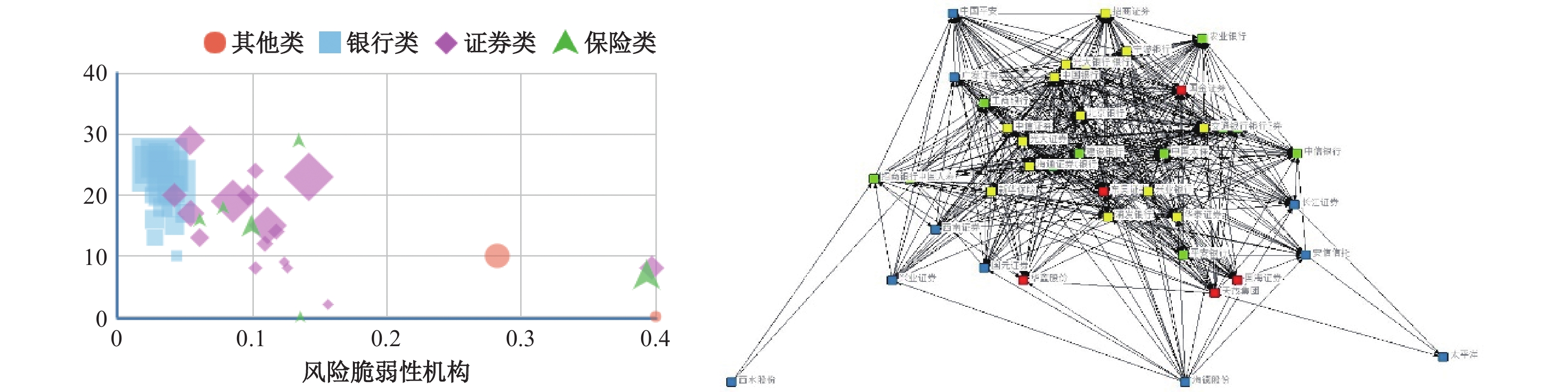

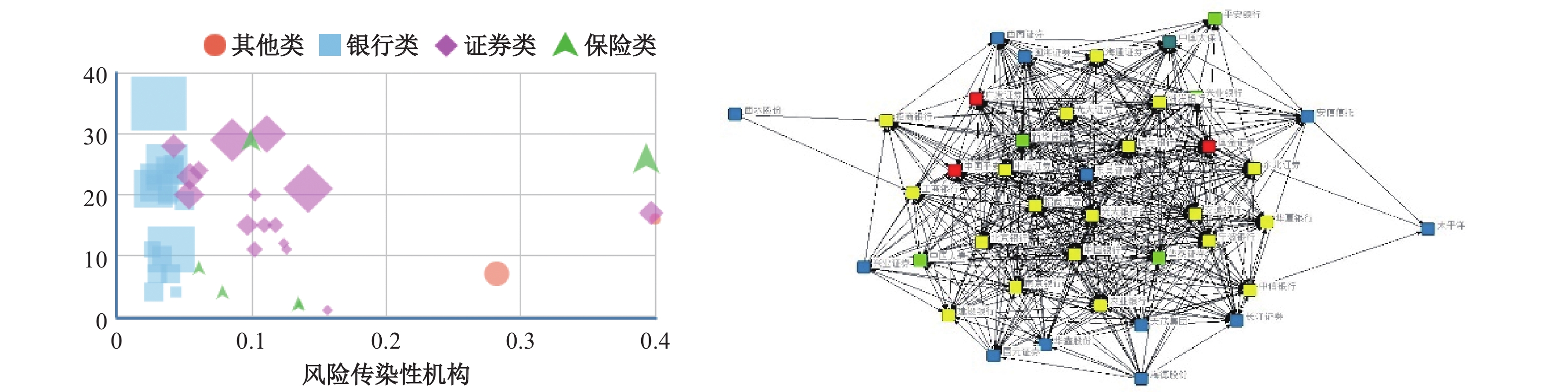

(四) 金融机构风险关联网络根据上述金融机构的风险溢出水平和关联关系,并依据式(2)构建金融机构网络关联矩阵,绘制有向关联网络图,并结合区域划分规则,分别从脆弱性和传染性对金融机构进行分区,以明确风险防范的脆弱点和化解风险的传染链,如图1和图2所示。在左侧图中,不同颜色形状代表不同类型的金融机构,为金融机构的重要性划分图;右侧是网络关联图,通过不同颜色表示按照风险脆弱类与风险传染类划分属于不同区域的机构。网络关联图显示所有金融机构之间共存在653条有向网络连接,且不存在孤立点,其中节点大小表示中介中心度的大小。

从风险溢出水平

|

| 图 1 金融机构风险脆弱性关联图 |

|

| 图 2 金融机构风险传染性关联图 |

按照表1的金融机构风险脆弱性与风险传染性划分标准,X轴为金融机构

| 深度 | |||||||||

| 入度 | 第一区 | 第二区 | |||||||

| 东北证券 | 光大证券 | 中国太保 | 海通证券 | 国金证券 | 中国平安 | 广发证券 | |||

| 招商证券 | 南京银行 | 中信证券 | 工商银行 | ||||||

| 建设银行 | 北京银行 | 交通银行 | 中国银行 | ||||||

| 中信银行 | 宁波银行 | 光大银行 | 农业银行 | ||||||

| 浦发银行 | 招商银行 | 民生银行 | 华夏银行 | ||||||

| 第三区 | 第四区 | ||||||||

| 新华保险 | 中国人寿 | 华泰证券 | 平安银行 | 海德股份 | 华鑫股份 | 天茂集团 | 安信信托 | ||

| 兴业银行 | 太平洋证券 | 西水股份 | 兴业证券 | 国元证券 | |||||

| 长江证券 | 东吴证券 | 西南证券 | 国海证券 | ||||||

金融机构按照传染性进行划分,如表8所示。第一区金融机构数量较多,共15家,由9家商业银行、5家证券机构及1家保险机构构成,产生的关联数量最多,共计299条,其中区域间关联关系132条,区域内关联关系167条。第二区金融机构由4家证券类金融机构与1家保险类金融机构构成,却形成了61条关联关系,其中向其他区域扩散56条,区域内5条,说明此区域金融机构对其他区域金融机构影响较大。第三区包含2家保险类、7家银行类及1家证券类共10家金融机构,形成185条关联关系,其中包括163条区域间关联关系,22条区域内关联关系。第四区域包含6家证券类、2家保险类和全部其他类金融机构,共10家金融机构,产生108条关联网络,其中区域间关联关系96条,区域内关联关系12条。按照划分标准来看,第一区的金融机构风险传播范围较广但风险影响深度较低,其较高的关联数也从侧面说明规模较大的金融机构更具有机构间影响力度。第三区以银行类金融机构为主,说明银行类金融机构风险传染性较低。

| 深度 | ||||||||

| 出度 | 第一区 | 第二区 | ||||||

| 新华保险 | 光大证券 | 华泰证券 | 海通证券 | 华鑫股份 | 天茂集团 | 国金证券 | 东吴证券 | |

| 招商证券 | 南京银行 | 兴业银行 | 中信证券 | 国海证券 | ||||

| 北京银行 | 交通银行 | 中国银行 | 宁波银行 | |||||

| 光大银行 | 浦发银行 | 民生银行 | ||||||

| 第三区 | 第四区 | |||||||

| 东北证券 | 中国太保 | 中国人寿 | 平安银行 | 海德股份 | 安信信托 | 太平洋证券 | 西水股份 | |

| 工商银行 | 建设银行 | 中信银行 | 农业银行 | 中国平安 | 兴业证券 | 国元证券 | 长江证券 | |

| 招商银行 | 华夏银行 | 西南证券 | 广发证券 | |||||

通过对金融机构进行风险传染性与风险脆弱性区域划分可知,同一机构在风险脆弱性与传染性区域划分存在显著差异。这种单一机构的传染性与脆弱性相矛盾,不可避免地增大了监管难度。防范和化解风险应以第二区的金融机构为重点,无论是脆弱性还是传染性,第二区均以证券类金融机构为主。在脆弱性方面,要提升第二区证券类金融机构的抗风险实力,增强核心资本。2008年金融危机之后,证券类机构的自营及投资业务收入占比持续攀升,超过了经纪业务收入,成为占比最高的来源,因为收入的未分配利润是核心资本构成要素之一,直接参与市场交易的自营和投资业务风险高于经纪业务,所以要在市场交易的不同阶段从技术、物理和制度三方面预测、转移和管理风险,以增强应对风险的能力。在传染性方面,在外部出现负向重大冲击时,重点监控第二区证券类机构的影响范畴,事实上,影响路径自身并不具有风险性,随着金融深化的推进,金融机构之间的影响会渐进扩大和加深,金融机构的关联性也可以消化和分散风险的集中爆发,起到减震器的作用,这需要每个金融机构降低自身的脆弱性。需要注意的是,脆弱性或传染性相对较高的金融机构的资本规模却不是最高的,这也与长久以来按照规模识别系统重要性机构的监管理念有所不同。

五、结 论通过测度我国金融机构间的关联度以及网络特征,研究结果表明:第一,基于金融机构风险贡献指数来看,银行类金融机构的稳定性最高,这一方面说明相较于其他类型金融机构,银行类金融机构经营更为稳定,整体抗击风险能力较强,发生系统性风险事件的概率更低。另一方面,也说明甄别金融机构风险应是全方位的,而不是局限于单一标准。第二,金融机构关联网络显示,证券类与银行类金融机构是关联网络中的核心所在。其中,银行类机构主要受其他类型金融机构的影响,而证券类金融机构是对外风险的传播者。第三,不同金融机构的脆弱性和传染性各不相同,处于相异程度的区间内,而且同一金融机构的脆弱性和传染性存在显著的差异。第四,资产规模的扩大并不意味着风险传染性和脆弱性的增大。

系统性金融风险爆发的主要原因之一在于金融机构的脆弱性和传染性。根据上述研究,首先,预警是防范风险的有效方式之一,在风险预警中应加强对累积风险解释比例的监测。因为不同金融机构风险水平不是固定不变的,而且对系统性风险的影响程度也并非一成不变,所以需要持续观测其变化状态,在界定风险观察周期的基础上,随着时间推移,通过主成分分析持续循环测算不同时期的累积风险解释比例。通过对累积风险解释比例的监测,将其作为风险事件的重要特征,以捕捉金融机构的风险状态,可以在一定程度上提高甄别金融机构系统性风险水平。其次,证券类机构无论是累积风险贡献度还是作为金融机构网络的风险传染性均较为显著,因此在风险防范中应增强对证券类金融机构的风险监控力度。证券类金融机构不同于银行类金融机构,后者的间接融资特征主要集中于表内业务,这需要实力雄厚的信用背书吸引资金和预防风险,因此自身资金规模成为关键指标。但是证券类金融机构正在由传统的表内牌照实现利润业务向资产负债表表外业务转化,表外业务规模已经大于表内业务规模,所以自身规模不是唯一的判断指标。鉴于证券类机构的传染性,可以引入如信用评级机构等第三方风险评价,以规范证券投资和交易,避免潜在的高风险事件发生,以此稳定金融网络。再次,银行类金融机构表现出较为稳定的风险抗击能力,这种承受风险外溢的化解能力保证了金融机构网络的平稳,也体现了现有银行监管的有效性。一方面,银行类金融机构是金融机构关联的核心节点,而且机构内部关联度较高,因此银行类金融机构的内部稳定为金融机构整体平稳提供了保障,需要发挥银行同业拆借对不同银行流动性波动的熨烫作用,同时重点关注银行资产和负债的优化重组和有效配比。另一方面,虽然银行类金融机构体现了一定的稳定性,但是依然具有脆弱性,金融脆弱性理论认为银行脆弱性在很大程度上是由于经济状况的恶化。在2020年新冠肺炎疫情的冲击下,有的行业受到了巨大的负向冲击,银行在给予实体企业经营信贷支持的同时,也面临企业资金紧张或断裂而造成的信贷违约风险,因此需要实施差异化逾期甄别等措施以维持稳定。最后,因为同一类型金融机构的风险传染性和脆弱性不同,且同一金融机构的风险传染性和脆弱性相异,单一的监管方式会忽视不同方面的叠加冲突,因此需通过测度单一金融机构的不同侧面的指标,包括金融机构风险溢出水平和出入度所体现的脆弱性和传染性,根据系统性风险的脆弱点和传播点有针对性地完善监管框架,实施差异化监管,以防范系统性风险。而且,金融机构风险防范的核心不应局限于金融机构规模的大小,还要重点关注具体金融机构的风险影响方向、路径和程度大小。

| [1] | 巴曙松, 朱虹. 金融监管模式的演进[J].中国金融,2018(7). |

| [2] | 陈守东, 王妍. 我国金融机构的系统性金融风险评估——基于极端分位数回归技术的风险度量[J].中国管理科学,2014(7). |

| [3] | 范小云, 王道平, 方意. 我国金融机构的系统性风险贡献测度与监管——基于边际风险贡献与杠杆率的研究[J].南开经济研究,2011(4). |

| [4] | 蒋海, 张锦意. 商业银行尾部风险网络关联性与系统性风险——基于中国上市银行的实证检验[J].财贸经济,2018(8). |

| [5] | 李政, 梁琪, 方意. 中国金融部门间系统性风险溢出的监测预警研究——基于下行和上行ΔCoES指标的实现与优化[J].金融研究,2019(2). |

| [6] | 李政, 刘淇, 梁琪. 基于经济金融关联网络的中国系统性风险防范研究[J].统计研究,2019(2). |

| [7] | 林达, 李勇. 中国上市金融机构关联性度量及影响因素分析[J].统计研究,2019(4). |

| [8] | 欧阳红兵, 刘晓东. 中国金融机构的系统重要性及系统性风险传染机制分析——基于复杂网络的视角[J].中国管理科学,2015(10). |

| [9] | 隋聪, 谭照林, 王宗尧. 基于网络视角的银行业系统性风险度量方法[J].中国管理科学,2016(5). |

| [10] | 肖璞, 刘轶, 杨苏梅. 相互关联性、风险溢出与系统重要性银行识别[J].金融研究,2012(12). |

| [11] | 杨子晖, 周颖刚. 全球系统性金融风险溢出与外部冲击[J].中国社会科学,2018(12). |

| [12] | 章和杰, 施楚凡, 金辉, 等. 系统性金融风险测度与预警模型——一个研究综述[J].现代管理科学,2019(9). |

| [13] | Acharya V V, Pedersen L H, Philippon T, et al. Measuring systemic risk[J].The Review of Financial Studies,2017,30(1):2–47. |

| [14] | Adrian T, Brunnermeier M K. CoVaR[J].American Economic Review,2016,106(7):1705–1741. |

| [15] | Allen F, Gale F. Bubbles and crises[J].The Economic Journal,2000,110(460):236–255. |

| [16] | Billio M, Getmansky M, Lo A W, et al. Econometric measures of connectedness and systemic risk in the finance and insurance sectors[J]. Journal of Financial Economics,2017,104(3):535–559. |

| [17] | Brownlees C, Engle R F. SRISK: A conditional capital shortfall measure of systemic risk[J]. The Review of Financial Studies,2016,30(1):48–79. |

| [18] | Chen C Y H, Härdle W K, Okhrin Y. Tail event driven networks of SIFIs[J].Journal of Econometrics,2019,208(1):282–298. |

| [19] | Diamond D, Dybvig P. Bank runs, deposit insurance, and liquidity[J].Journal of Political Economy,1983,91(3):401–419. |

| [20] | Diebold F X, Yılmaz K. On the network topology of variance decompositions: Measuring the connectedness of financial firms[J].Journal of Econometrics,2014,182(1):119–134. |

| [21] | Diks C, Panchenko V. A new statistic and practical guidelines for nonparametric Granger causality testing[J].Journal of Economic Dynamics and Control,2006,30(9-10):1647–1669. |

| [22] | Fisher I. The debt-deflation theory of great depressions[J].Econometrica,1933,1(4):337–357. |

| [23] | Freeman L C, Roeder D, Mulholland R R. Centrality in social networks: Ⅱ. experimental results[J].Social Networks,1979,2(2):119–141. |

| [24] | Geraci M V, Gnabo J Y. Measuring interconnectedness between financial institutions with Bayesian Time-Varying vector autoregressions[J].Journal of Financial and Quantitative Analysis,2018,53(3):1371–1390. |

| [25] | Hart O, Zingales L. How to avoid a new financial crisis[R]. University of Chicago Booth School, Business Research Paper, 2009. |

| [26] | IMF, BIS, FSB. Guidance to assess the systemic importance of financial institutions[R]. Markets and Instruments: Initial Considerations, 2009. |

| [27] | Kupiec P, Nickerson D. Assessing systemic risk exposure from banks and GSEs under alternative approaches to capital regulation[J]. Journal of Real Estate Finance and Economics,2004,28(2):123–145. |

| [28] | Minsky H P. The financial instability hypothesis[R]. The Jerome Levy Economics Institute, Working Paper No. 74, 1992. |

| [29] | Molyneux P, Schaeck K, Zhou T M. ‘Too systemically important to fail’ in banking – Evidence from bank mergers and acquisitions[J].Journal of International Money and Finance,2014,49:258–282. |

| [30] | Papana A, Kyrtsou C, Kugiumtzis D. Financial networks based on Granger causality: A case study[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications,2017(482):65–73. |

| [31] | Skripnikov A, Michailidis G. Joint estimation of multiple network Granger causal models[J]. Econometrics and Statistics,2019(10):120–133. |

| [32] | Sullivan H, Yannick L, Sessi T. Measuring network systemic risk contributions: A leave-one out approach[J].Journal of Economic Dynamic and Control,2019,100:86–114. |

2.Business School, Jilin University, Jilin Changchun 130012, China