2020第22卷第2期

2.山西大学 管理与决策研究所,山西 太原 030006;

3.吉林大学 商学院,吉林 长春 130012;

4.吉林大学 生物与农业工程学院,吉林 长春 130012

中共十九大报告提出“保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感”,因而在新时代共享经济和价值共创的发展浪潮中,所有社会单元都具有担当社会责任、体现自我价值的伦理诉求,从而使单边主导的传统企业社会责任(Corporate Social Responsibility,CSR)开始向共创型社会责任(Co-created Social Responsibility)转变(Luu,2019)。共创型社会责任是由企业识别并满足消费者的伦理诉求,邀请其共同参与社会责任活动(Lane和Devin,2018)。作为一场由企业和消费者共同完成的“爱心接力”,共创型社会责任可以同时达到“三赢”的结果:对于企业而言,能够提升其声誉,输出核心能力,获得利益相关者的互惠性回馈;对于消费者而言,能够践行“文明”“友善”的社会主义核心价值观;对于社会而言,能够提升和谐共融,增进民生福祉,完善社会治理体系。

与滞后的学术研究相比,共创型社会责任在实践中正借助公益众筹平台蓬勃发展。如2016年京东公益物资募捐平台发起主题为“旧衣新生”的闲置衣物捐赠项目,截至2017年已累计募集超过100万件衣物。2017年腾讯公益平台发起主题为“小朋友画廊”的自闭症儿童关爱活动,迅速在微信朋友圈形成“最美刷屏”,并最终募集到超过1 500万元人民币善款。然而,与成功案例相比,更多的平台项目却寂寂无声,其关注度和参与度均不理想,这不仅不利于平台企业的发展,而且妨害了消费者伦理需求的满足,甚至阻碍了社会治理体系的完善。

造成以上差异的原因在于共创型社会责任沟通策略的选择。作为一种全新的履责模式,共创型社会责任彻底颠覆了传统CSR的沟通方式:首先,它打破了以企业为中心的、自上而下的模式,变为以消费者为中心、交互的社会责任模式(Grönroos和Voima,2013)。此时,消费者参与成为沟通成功的关键。其次,消费者参与的方式是多样化的。相比备受关注的“捐与不捐”,在“互联网+公益”的环境中,网络分享的作用不容忽视(张祖平,2015)。“小朋友画廊”和“旧衣新生”活动正是在社交媒体中形成“病毒式传播”才获得了良好的募捐效果。最后,网络分享往往是“情绪化的”(Berger和Milkman,2012)。由实际案例窥知,希望情绪很可能是一种高效的共创型社会责任沟通策略。“小朋友画廊”项目向用户展示了自闭症儿童所创作的36幅绘画作品,网友评价这些“线条或简单或奇特,颜色或单纯或绚烂的绘画作品”是“充满希望”的。同样“旧衣新生”项目所采取的“一键捐赠、物资直送”模式中高透明度和反馈性的沟通也很好地激发了消费者的希望情绪。

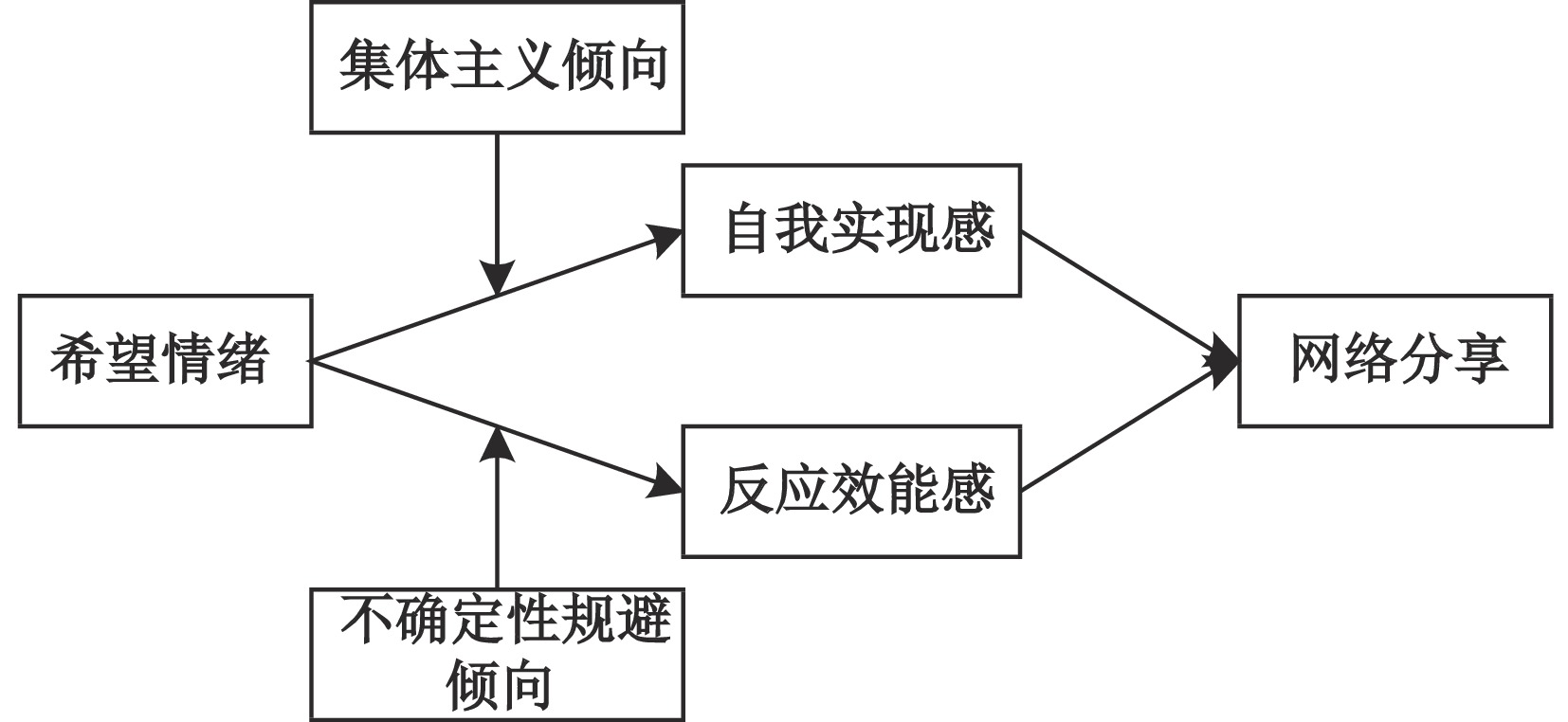

鉴于此,本研究聚焦于共创型社会责任的沟通策略,探讨平台项目激发的希望情绪能否提升中国消费者的网络分享意愿,在此基础上进一步厘清其认知机制和文化情境。为此,本文从实际例证出发,采用跨学科范式构建了一个双重条件化间接效应模型并采用准实验研究法进行实证检验。研究证实了激励希望情绪是一种有效的共创型社会责任沟通策略;希望情绪提升网络分享意愿的双重认知机制是自我实现感和反应效能感,其相应的文化情境是集体主义倾向和不确定性规避倾向。本研究构建了本土化的共创型社会责任理论,并帮助消费者向上向善,完善社会治理体系。

二、文献综述 (一) 传统企业社会责任企业社会责任被定义为企业将可自由裁量的资源贡献于提升社会福利的活动(Barnett,2007)。传统的履行CSR的方式是,“做好事”并在财务报告、CSR报告或广告中向消费者主动展现其CSR表现,以赢得消费者的“奖励”。然而,学术研究和现实例证发现,企业的善行却不一定能获得善报,甚至可能起到适得其反的作用。其原因在于传统CSR模式存在以下问题:第一,Madsen和Rodgers(2015)指出,CSR战略成功的前提是,消费者充分感知和意识到CSR信息。然而,传统CSR模式中消费者是被动一方,其参与感和授权感较低,从而导致CSR意识也较低。第二,企业与消费者之间的CSR沟通是单向、静态的。由于缺乏互动和反馈,企业难以从消费者中得到有价值的见解,也容易忽略一些关键社会问题。第三,由于缺乏透明度和深入沟通,消费者经常发出“漂CSR”或企业伪善的质疑(Pope和Wæraas,2016),即认为企业的社会责任言论与行为脱节;或故意选择性披露积极信息;亦或利用CSR掩盖非法行为。可见,传统CSR已经面临严峻挑战,其实践范式亟需转型(肖红军和阳镇,2018)。

(二) 价值共创价值共创主要是指企业和消费者共同创造价值的过程(Prahalad和Ramaswamy,2004)。在此过程中,消费者通过与企业进行直接或间接合作,建立一种独特的战略合作伙伴关系。此时消费者也可被看作企业的“兼职员工”。价值共创可以同时使消费者和企业获益,比如为消费者提供更具个性的产品和更快捷的服务,提升企业的运营效率和声誉。

相关研究主要基于价值共创理论展开,集中在产品和服务领域。在产品领域,价值共创关注新产品开发过程中的设计或功能定制(Kim和Slotegraaf,2016)。产品领域中生产链上的价值共创还可以被延伸到销售链中,产生广告共创、品牌共创等(Ranjan和Read,2016)。在服务领域,价值共创可以跨越整个服务链,涉及自助服务、服务失败修复、出行共享等(Heidenreich等,2015)。

(三) 共创型社会责任共创型社会责任是价值共创理念在公益领域的应用。与实践相比,关于共创型社会责任的研究稀缺且滞后。聚焦于共创型社会责任的沟通策略,相关研究存在以下局限:第一,通常将消费者参与作为一个综合的、笼统的构念进行研究,或仅关注“捐与不捐”,忽略了网络分享这种重要参与行为。网络分享亦称网络口碑,是指消费者在线分享与产品、品牌、活动相关的正面信息的行为。第二,集中关注定价高低、价格支付模式、项目可选择性等传统的社会责任沟通策略,而忽略了网络环境中的情绪、认知等心理因素对消费者参与的作用(Gneezy等,2010;Kull和Heath,2016)。第三,平台化的共创型社会责任本质上是一个跨学科的问题,涉及金融、商业伦理、营销、心理、传播等领域,然而现有研究通常限于金融或营销范式,论证缺少跨学科的交流。同时,研究方法也囿于规范分析和案例研究,缺乏实证研究。第四,忽略了个体文化价值观对消费者伦理决策的影响。然而,文化价值观可以渗透、融合到人们的共同期望中,并深刻影响身处其中的每个个体的伦理思想和行为(王汉瑛等,2018)。公益与商业、文化的频繁互动不可避免地带来了慈善模式的颠覆性变革和慈善秩序的重构(姚俭建,2015)。

因此,针对现有研究局限,本研究将采用跨学科范式,根据情绪传播理论、积极心理学、需求层次理论、计划行为理论和文化维度理论,采用准实验研究法,揭示共创型社会责任项目激发的希望情绪对网络分享的影响、认知机制和文化情境。

三、理论分析与研究假设 (一) 希望情绪与网络分享希望情绪是一种由事件触发的、被可能达成的目标所唤起的、面向未来的积极情绪(MacInnis和De Mello,2005)。情绪传播理论认为,传播情绪是人的内在的、自适应的需求。人类天然有欲望和冲动来分享情绪事件,从而得到情感共鸣,并减少失调感,同时加深社会联系(Harber和Cohen,2005)。互联网空间既是一种技术关系,也是一种社会关系(曹东勃和王佳瑞,2018),虚拟网络环境及共创型社会责任中的体验式和交互式参与会放大情绪等心理因素的作用,导致情绪事件会像新闻一样通过讲述者的社交网络形成辐射式传播。根据积极心理学,希望情绪不等于盲目乐观或幻想,它能够帮助人们有意识地为改善现状而付出持续努力(Nelissen,2017)。现有研究主要关注希望情绪在维护自身身心健康、帮助问题行为矫正、促进个体适应、激发个人成长、提升主观幸福感等方面的积极作用(谢丹等,2016)。除改善自身状况外,希望情绪还可增强个体解决社会问题的能力,提升社会幸福感(姚若松等,2018)。因此,希望情绪可以推动亲社会行为意愿付诸实践,促进公益项目信息的扩散。根据以上分析,本研究提出如下假设:

H1:公益众筹平台项目唤起的希望情绪越强,消费者的网络分享意愿越强。

(二) 自我实现感的中介作用社会直觉模型认为审慎的理性思维往往在感性思维之后出现,因此情绪反应可以激发认知推理(Haidt,2007)。根据Maslow(1943)的需求层次理论,个人需求可以被分为五个层次:生理、安全、爱和归属感、自尊、自我实现需求。其中,自我实现被置于需求层次模型的最顶层,是指个体对于成就感和满足感的追求。它通常体现在两方面:其一是对自身天赋和潜能的充分发掘;其二是对社会责任的积极承担。尽管哲学家亚里士多德认为践行美德才是通向自我实现的真正途径,但伦理维度的自我实现并未被充分研究(Guillén等,2015)。

预期希望情绪可以促进自我实现感的生成。首先,希望情绪往往导向有意义的生活目标(Cavanaugh等,2015),而自我实现则是一个意义寻找、体验、维护的过程(Alok,2017;Hwang和Kim,2018)。希望情绪所导向的目标是一种内在(自主)目标,即在非受控条件下由内在价值观触发的目标;而非外在(受控)目标,即在受控条件下由外部因素触发的目标。以往研究证实,内在(自主)目标更容易被个体接受、内化,从而被视为自我提升、自我实现的机会(Oarga等,2015)。此外,希望是一种面向未来的积极情绪,而自我实现是一种长期导向的需求,二者在时间维度上匹配(Spassova和Lee,2013)。

参与亲社会行为是自我实现的重要方式之一(Atkinson,2012)。首先,“做好事”能够带来内在奖励,它帮助行为人传达自身的价值观,满足其伦理诉求,获取高度的自我认同感和持久的幸福感(Cha等,2016)。其次,“做好事”能够获得外在奖励,包括展现个人形象、提高个人声誉、获取更高的关注度和社会认同等(Hwang和Kim,2018)。Berger(2014)研究发现,消费者常常出于自我展示的目的在社交媒体上分享信息。由于数字平台具有高度的互视可见性,可使参与者清楚地了解他人的推介活动和捐赠额,这一方面加强了参与者的归属感和社会联系,另一方面,可使其感知来自同伴的社会压力,从而增强自我实现感(Saxton和Wang,2014)。根据以上分析,本研究提出如下假设:

H2:自我实现感在希望情绪和网络分享之间起到中介作用。希望情绪可以通过增强自我实现感来促进网络分享。

(三) 反应效能感的中介作用Ajzen(1991)提出的计划行为理论认为个体感知的行为控制对其行为意愿具有显著影响,并且感知的行为控制与效能感是两个可以互换的概念。基于计划行为理论,学者们研究了反应效能感和自我效能感作为一组描述效能感的概念对个体决策的影响。其中,前者是指个体预期其行为有效性的信念;后者是指个体对其执行能力的信念(Bandura,1982)。基于以下原因本研究关注反应效能感而非自我效能感:其一,二者在决策中具有非对称性作用,即前者起主导作用,后者起次要作用(Han等,2016)。例如,当个体认为其可以很容易地参与某公益众筹项目时(高自我效能感),他仍希望得知该项目成功的概率(反应效能感);相反,当个体得知项目成功率很高时(高反应效能感),无论其执行力如何(自我效能感),他都可能去参与。其二,鉴于公益众筹项目的“低门槛”性,消费者进行诸如网络分享之类的浅层参与行为十分便捷,因而具有普遍较高的自我效能感。

Shepherd和Smith(2017)指出将情绪因素纳入计划行为理论的重要性。响应这一号召,本研究提出公益众筹项目所激发的希望情绪对反应效能感的促进作用。具体而言:首先,作为一种由生理、心理、社会资源共同构建的情绪网络,希望与掌控力、精神力密切相关(Scioli等,2011);而反应效能感也体现出个体对周围环境进行控制,确保其行为能够产生影响的信念(Sharma和Morwitz,2016)。其次,已有研究证实,当个体准备采用以情绪为焦点的应对策略时,反应效能感被激活(Han等,2016)。最后,反应效能感体现了决策者在预期收益和预期成本之间的权衡(Ryan,2005)。根据目标导向模型,希望情绪可以显著增加个体达成特定目标水平的期望(McKechnie等,2018),从而在既定的预期成本下增加预期收益,继而提升反应效能感。

个体行为是预期结果的函数(Eccles和Wigfield,2002)。在公益诉求中,当个体的反应效能感较低时,他们往往认为自己对现状无能为力,从而容易选择袖手旁观。Hamby(2016)发现,在做出捐赠决策时,捐赠者往往会评估其捐赠行为能否实现既定目标。Howie等(2018)提出个体在亲社会行为决策中的防御否认程序。该程序本质上是一种自我辩解策略,通过启动防御否认程序,个体为自己的“不作为”寻找合理的借口,从而在不参与亲社会行为的同时,不产生任何负面感受,它被描述为“鱼与熊掌兼得”。当反应效能感低时,个体很容易启动防御否认程序,给出诸如“即使我贡献一份力量,该项目也很难成功”的理由,从而在置身事外的同时降低道德义务感。所以,较低的反应效能感可以抑制网络分享。根据以上分析,本研究提出如下假设:

H3:反应效能感在希望情绪和网络分享间起到中介作用。希望情绪可以通过增强反应效能感来促进网络分享。

(四) 集体主义倾向的调节作用和条件化间接作用Hofstede(1985)提出的文化维度理论在文化和行为领域的研究中被广泛应用。该理论将文化价值观划分为五个维度:个人主义/集体主义、权力距离、不确定性规避、男性化/女性化和长期导向。文化维度理论主要应用在国家层面,然而国家层面的文化价值观难以反映公民文化价值取向的多样性(Bullough等,2017),因此本研究关注个体层面的文化价值观。其中,个人主义/集体主义是处理个体与群体之间横向关系的一种被广泛应用的文化价值观。

对具有高集体主义倾向的个体,在社会意识方面,他们倾向于将社会看作是一个紧密联系的网络体系,因而更注重集体目标的达成;在自我意识方面,他们倾向于以“我们”的视角来看待和处理问题,因而具有较强的团结、合作意愿(Yu等,2018)。据此公益众筹项目激发的希望情绪帮助框定了一个有意义的集体目标,从而使“我们”(具有高集体主义倾向的个体)更愿意通过团结、合作行为(网络分享)来共同推进集体目标,在此过程中获得成就感和满足感(自我实现)。此时,对于具有高集体主义倾向的个体,希望情绪通过增强自我实现感来促进网络分享的作用更强。

然而,相反的逻辑可能存在。尽管具有高个人主义倾向的个体不在意服务社会中的自我实现,但注重展现个人能力中的自我实现。对于该类群体,亲社会行为可以帮助其提升个人声誉、成为意见领袖、增加政治筹码(Li和Liang,2015)。具体而言,在社会意识方面,他们倾向于将社会看作一个松散的结构框架,因而更注重个人目标的达成;在自我意识方面,他们倾向于以“我”的视角来看待和处理问题,因而更注重个人影响力(Bullough等,2017)。据此公益众筹项目激发的希望情绪帮助框定了一个有意义的个人目标,从而使“我”(具有高个人主义倾向的个体)更愿意通过具有个人影响力的行为(网络分享)来推进个人目标,在此过程中获得成就感和满足感(自我实现)。此时,对于具有高个人主义倾向的个体,希望情绪通过增强自我实现感来促进网络分享的作用更强。根据以上分析,本研究提出以下竞争性假设:

H4a:消费者的集体主义倾向越高,希望情绪与自我实现感之间的正向作用越强,希望情绪通过增强自我实现感来促进网络分享的间接效应越强。

H4b:消费者的个人主义倾向越高,希望情绪与自我实现感之间的正向作用越强,希望情绪通过增强自我实现感来促进网络分享的间接效应越强。

(五) 不确定性规避倾向的调节作用和条件化间接作用作为Hofstede(1985)提出的五种文化维度之一,不确定性规避在研究中所受的关注度明显小于个人主义/集体主义。不确定性规避是指人们在不确定性、模糊性的情境中感受并回避威胁的程度。基于前景理论的研究认为,不确定性规避倾向高的消费者具有较高的风险厌恶程度,从而更偏好低风险选择(Sharma,2010)。在网络分享决策中,消费者会面临一定的心理风险和社会风险。其中,前者是指由于分享不当信息、收到负面评价而产生的衰竭、紧张甚至抑郁;后者是指不当社交活动对他人造成冒犯进而对社会关系造成不良影响(De Bellis等,2015)。在线上环境中,对于不确定性规避倾向高的消费者,其低风险偏好可能更甚。原因在于:首先,相比容易接触、感知、评估的线下环境,虚拟的线上环境会增加该类消费者对风险、威胁的敏感性(Tang,2017);其次,网络公益众筹中非结构化、非正式、不完善的监管和审查程序导致消费者、平台、受益人之间的信息不对称和有限信任,从而使该类消费者更偏向保守决策。基于低风险偏好,不确定性规避倾向高的消费者会积极寻求并依赖具有可预测性和可信性的信号(Johnston等,2018)。此时,希望情绪可以起到这种信号传递功能。一方面,希望情绪会显著影响对目标障碍的知觉,传达出“只要付诸努力就能得到有价值的结果”的积极信号(Cavanaugh等,2015);另一方面,希望具有信息价值,它所涵盖的明确的目标、实现路径、结果反馈等信息可以作为判断项目内部质量的具体信号(Makarem,2016)。

基于以上分析,对于不确定性规避倾向高的消费者,希望情绪在其网络分享决策中会起到更为显著的作用。具体而言,希望情绪传达出的具有可预测性和可信性的信号增强了该类消费者预期其行为有效性的信念(反应效能感),满足了规避心理风险和社会风险的偏好,从而增强了网络分享意愿。相反,对于不确定性规避倾向低的消费者,希望情绪在其网络分享决策中的作用较弱。因为该类消费者乐于接受和承担风险,从而容易忽略希望情绪的信号传递作用,进而减弱了希望情绪对反应效能感和后续分享意愿的推进作用。据此,本研究提出如下假设:

H5:消费者的不确定性规避倾向越高,希望情绪与反应效能感之间的正向作用越强,希望情绪通过增强反应效能感来促进网络分享的间接效应越强。

综上,我们构建的双重条件化间接效应理论模型如图1所示。

|

| 图 1 理论模型 |

本研究采用准实验法,操控了公益众筹项目唤起的希望情绪(高vs.低),同时测量了被试的集体主义倾向和不确定性规避倾向。准实验法灵活多变,外部效度较高,但也具有较难消除混淆变量和替代解释,内部效度较低的固有缺陷。

(二) 刺激物设计1. 平台名称选取。基于真实公益众筹平台进行研究易受平台熟悉度、忠诚度、依恋等关系变量的影响,同时对相关经历的追溯容易引起被试的记忆偏差和回应偏差,所以本研究选用了虚拟的平台名称。为增强被试的真实感,2名企业管理领域的博士生通过头脑风暴法初步拟定了5个虚构的平台名称,按英文字母排序为积善、涓涓筹、享爱、心•予、援梦。25名普通消费者经过讨论后,最终选取了心•予(Heart Give)作为平台名称,因为该名称被认为较强的文化兼容性和综合性,适合在国内、国外发布各类公益项目。

2. 项目选取。为避免项目本身引起的天花板效应和地板效应,本研究通过阅读文献、浏览各大公益众筹平台的项目,初步列示了8类最常见的公益活动:大病救助,绿色环保,青少年和儿童文化教育,关爱鳏寡孤独、残疾人、退役军人、下岗工人、留守儿童等特殊群体,扶贫,艾滋病、宫颈癌、乳腺癌等重大疾病的研究,动物救助,抗震救灾。然后,以问卷调查的形式(30名会计专业本科生,7点Likert量表)要求大众对这些公益活动的熟悉度和重要性评分。熟悉度由高到低依次为:大病救助、抗震救灾、关爱特殊群体、扶贫、儿童文化教育、绿色环保,动物救助,重大疾病研究。重要性由高到低依次为:绿色环保,儿童文化教育,关爱特殊群体,重大疾病研究,扶贫,大病救助,抗震救灾,动物救助。可见,大众对关爱特殊群体、扶贫、儿童文化教育的熟悉度和重要性评分都较高,因此,我们综合选取关爱贫困残疾儿童作为研究所用的公益项目。该项目不像动物救助和艾滋病治疗一样在实践中存在较大争议;也不像宫颈癌、乳腺癌等疾病研究主要针对女性群体,因而不会影响准实验研究结果的推广性。

3. 刺激材料。情绪可以通过反思式写作、浏览广告页、观看视频等方式进行诱导(Cavanaugh等,2015)。为操控与公益众筹项目直接相关的希望情绪,而非日常生活情境中的一般希望情绪,本研究设计了两个项目页面,即高(低)希望情绪的操控材料。这两个材料是针对广西28个国家级贫困县14周岁以下残疾儿童(针对西部省份残疾儿童)的捐赠活动。高、低希望情绪操控页面的不同之处是:第一,由于生动的色彩在诱导积极情绪时更为有效,所以前者多用明亮的色系,后者多用暗淡的色系。第二,前者的标语是,“想给你一个未来让全世界都知道”;后者的标语是,“想给你一个拥抱让全世界都知道”。第三,前者的项目名称为“梦想行动”,而后者则为“愿望行动”。第四,在具体的项目描述中,前者注重现在与未来的对比,后者则注重受益群体与其他群体的对比;并且由于希望涉及对目标实现概率的理性判断(Cohen-Chen等,2017),所以前者描述了项目的具体实施范围、路径和反馈;后者则只做了一个大致描述;同时由于个体经常根据过去的结果来判断未来成功的可能性,所以前者有对过去成功开展类似活动的描述,而后者则不涵盖此信息。为排除其他干扰因素,两个页面所用的版式完全相同。

(三) 变量测量1. 希望情绪(Hope)。所采用的量表来自Cavanaugh等(2015),共包含3个题项,分别是“该项目让我感觉充满希望”,“该项目让我感觉很乐观”,“该项目让我感觉备受鼓舞”。

2. 网络分享(OS)。来自Strizhakova等(2012)和Boerman等(2017),共包含3个题项,根据中国的社交媒体状况和研究情境对原题项进行微调,分别是“我认为该项目值得与他人分享”,“我将通过微信、QQ、微博等网络社交媒体将这个项目分享给大家”,“我将在微信、QQ、微博等网络社交媒体发布我对该项目的积极评论和体验”。

3. 自我实现感(SA)。来自Hwang和Kim(2018),共包含4个题项,分别是“参与该项目有利于我的成长”,“参与该项目有利于我的进步”,“参与该项目有利于我的发展”,“参与该项目有利于增加自我满足感”。

4. 反应效能感(RE)。来自Hamby(2016)及Sharma和Morwitz(2016),共包含4个题项,分别是“你认为你的参与可以在多大程度上为该项目增加价值”,“你认为你的参与可以在多大程度上促成该项目”,“你认为你的参与可以在多大程度上为受益人提供帮助”,“你认为你的参与可以在多大程度上产生影响力”。

5. 集体主义倾向(CO)。来自Chan(2001),包含3个题项,分别是“我们应该为集体目标而努力,即使这些努力并不能提高个人的认可度”,“个人应当合作参与集体活动”,“我们应当乐于帮助需要帮助的人”。

6. 不确定性规避倾向(UAO)。来自Sharma(2010),包含5个题项,分别是“我会尽量避免和陌生人说话”,“我喜欢不变的生活方式,不喜欢变化莫测的生活方式”,“我不是一个敢于冒险的人”,“为了避免犯错误,我不喜欢冒风险”,“我对于如何花钱很谨慎”。

7. 社会赞许性(SD)。用自我报告的问卷来测量与伦理相关的敏感问题时,可能存在社会赞许性偏差。社会赞许性是指,人们感知到社会压力,并按照社会可接受的方式作出回应。本研究采用Ashton和Lee(2009)开发的诚实―谦卑量表中的真诚子量表来度量社会赞许性,共包含3个题项,分别是“我不会用奉承别人的方式来获得升职或加薪,即使我认为这种方式非常有效”,“如果我想从某人那里得到什么,那么即使他讲最不好笑的笑话,我也会笑”,“我不会为了让别人帮忙而假装喜欢他”。研究所用量表均为7点Likert量表。

(四) 前测1. 关于测量工具适用性的前测。在正式准实验前,我们选取48名资产评估专业的本科生进行了前测,以确保测量工具具有较高的清晰度和可涉入度。首先,根据被试所提意见,对刺激材料和问卷的措辞进行了修改和完善。其次,我们用两个题项来测量被试对刺激材料的可涉入度。第一个题项是,“该公益项目的描述是现实的”(1=非常不现实,7=非常现实)。第二个题项是“我可以想象自己处在该情境中并做出决策”(1=非常困难,7=非常简单)。结果表明,刺激材料具有较高的可涉入度(M现实性=5.23,M想象性=5.75)。

2. 操控检验。我们采用独立样本T检验来检测希望情绪的操控是否成功,借鉴Tong等(2010)通过直接询问参与者“你现在感觉到的希望有多大”来测试被试当前的希望情绪体验。结果显示,高希望组中被试体验到的希望情绪要显著高于低希望组(M=5.30 vs. M=3.23,t(58)=6.745)。

(五) 准实验的过程和参与者本研究招募320名来自某综合性大学的MBA学生作为被试。为避免选择偏差,被试被随机分配到两个准实验组中,每个准实验组包含160名被试。首先,主试向被试发放并宣读书面指导。其次,主试向被试发放刺激材料,要求被试仔细阅读后填答与希望情绪、集体主义倾向、不确定性规避倾向、网络分享以及干扰题项相关的问卷。此外,参照Lei等(2012),为增强真实感,被试被告知该公益众筹平台刚刚进入中国市场,因此他们尚不熟悉该平台。再次,主试收回以上问卷,并发放与自我实现感、反应效能感、社会赞许性、人口统计学相关的问卷,要求被试仔细填答。最后,主试收回第二批发放的问卷,解释真正的实验目的,并对被试表示感谢。包括刺激物设计、前测、准实验等在内的系列工作在2018年3月到6月完成。最终成功收回有效问卷275份,有效问卷回收率为85.938%。

以问卷调研为基础的准实验设计可能存在需求特性、社会赞许性、启动效应问题,从而对准实验结果形成“噪音”干扰,降低准实验效度。为此我们采取一系列措施加以控制:(1)需求特性。当被试能够猜测研究的意图,并故意按照所猜测的意图而非真实想法作答时,会出现需求特性问题。为控制需求特性,我们做了以下两项工作:第一,向被试申明研究的目的是针对平台设计征集消费者的意见,以方便其在国内的推广。第二,在呈现刺激材料后,要求被试回答与版式设计相关的三个问题作为干扰题项。(2)社会赞许性。当被试感知到一般的社会规范,并故意按照一般社会规范作答而非真实想法作答时,会出现社会赞许性问题。为进一步控制社会赞许性所采取的方案是,在准实验的书面指导中写明参与的自愿性、匿名性和保密性;向被试强调,答案只用于科学研究,并没有对错之分;向被试承诺数据分析只在总体层面而非个体层面上进行。(3)启动效应。当之前所提问题能够直接暗示被试如何去回答之后的问题时,会出现启动效应。现有研究通常会将启动效应当作研究局限看待(Goodstein等,2016)。借鉴这种观点,本研究虽然已经采取了一定措施来控制启动效应,即将中介变量自我实现感和反应效能感放在因变量网络分享之后去测量,但我们认为它依然对研究构成一种潜在限制。

五、实证结果 (一) 描述性统计和相关分析描述性统计和相关分析结果见表1。由表1可见,集体主义倾向的均值较大(M=4.158),符合中国是一个集体主义社会的描述。而不确定性规避倾向的均值较小(M=3.985),这与以往的认知存在差异。Li等(2009)的研究可以对此进行解释,他提出中国人已经越来越喜欢冒险,即使在日常的概率判断中,中国人都甚至表现出比美国人更强的冒险精神和过度自信。相关分析结果表明,集体主义倾向越高,网络分享意愿越强(r=0.149,p<0.01);而不确定性规避倾向与网络分享之间的负向关系并不显著(r=−0.082,n.s.)。此外,社会赞许性与自我实现感呈显著的正相关性(r=0.127,p<0.05),说明社会赞许性可能存在影响,但由于相关性小于0.2,说明其影响可以忽略。

| 变 量 | 均值 | 标准差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1希望情绪 | 3.887 | 1.326 | 1 | ||||||

| 2自我实现感 | 3.882 | 1.239 | 0.170*** | 1 | |||||

| 3反应效能感 | 3.807 | 1.339 | 0.319*** | 0.199*** | 1 | ||||

| 4集体主义倾向 | 4.158 | 1.229 | 0.011 | 0.028 | 0.110 | 1 | |||

| 5不确定性规避倾向 | 3.985 | 1.322 | −0.142* | 0.065 | 0.037 | −0.059 | 1 | ||

| 6网络分享 | 4.170 | 1.236 | 0.241*** | 0.211*** | 0.309*** | 0.149** | −0.082 | 1 | |

| 7社会赞许性 | 3.592 | 1.308 | 0.072 | 0.127* | 0.078 | −0.081 | −0.035 | 0.092 | 1 |

| 注:*、**、***分别代表在0.05,0.01,0.001的水平上显著,下同。 | |||||||||

验证性因素分析结果呈现在表2中。由表2可见,本研究所采用的六因子模型拟合效果最佳(CMIN/DF=1.158,GFI=0.935,AGFI=0.915,NFI=0.918,TLI=0.985,RMSEA=0.024),表明量表具有良好的判别效度。信度分析结果显示,希望情绪、自我实现感、反应效能感、集体主义倾向、不确定性规避倾向、网络分享和社会赞许性的Cronbach'sα分别为0.744、0.849、0.890、0.728、0.893、0.792和0.804,证明量表具有较高的内部一致性信度。

| 模 型 | CMIN/DF | GFI | AGFI | NFI | TLI | RMSEA |

| 零模型 | 11.850 | 0.440 | 0.386 | 0.000 | 0.000 | 0.199 |

| 单因子模型 | 9.185 | 0.549 | 0.454 | 0.299 | 0.246 | 0.173 |

| 二因子模型 | 5.694 | 0.686 | 0.619 | 0.567 | 0.567 | 0.131 |

| 三因子模型 | 4.938 | 0.716 | 0.651 | 0.628 | 0.637 | 0.120 |

| 四因子模型 | 2.974 | 0.823 | 0.780 | 0.779 | 0.818 | 0.085 |

| 五因子模型1 | 2.042 | 0.876 | 0.843 | 0.852 | 0.904 | 0.062 |

| 五因子模型2 | 2.224 | 0.866 | 0.829 | 0.838 | 0.887 | 0.067 |

| 五因子模型3 | 1.963 | 0.884 | 0.853 | 0.857 | 0.911 | 0.059 |

| 六因子模型 | 1.158 | 0.935 | 0.915 | 0.918 | 0.985 | 0.024 |

| 高阶潜因子模型 | 1.175 | 0.928 | 0.902 | 0.910 | 0.981 | 0.025 |

| 注:零模型中变量间无关,二因子模型中希望、网络分享、反应效能感、自我实现感、集体主义合一个因子,三因子模型中希望、网络分享、反应效能感、自我实现感合一个因子,四因子模型中希望、网络分享、反应效能感合一个因子,五因子模型1中希望和网络分享合一个因子,五因子模型2中反应效能感和网络分享合一个因子,五因子模型3中反应效能感和希望合一个因子,本研究所用模型为六因子模型,高阶潜因子模型中加入社会赞许性。 | ||||||

共同方法偏差是测量误差的重要来源之一。为控制共同方法偏差,本研究首先采用经典Harman单因素法进行检测发现,KMO值为0.803,Bartlett的球形度检验的近似Χ2为2655.808(df=231,p<0.001),未旋转的因素分析呈现6个因素,且第一个因素可以解释总方差的20.176%。初步证明共同方法偏差不会构成实质影响。然后参照Podsakoff等(2003),在本研究所用的六因子模型的基础上加入社会赞许性构造高阶潜因子模型做了进一步检验,结果呈现在表2中。结果显示,与六因子模型相比,高阶潜因子模型整体拟合优度略微变差(CMIN/DF=1.175,GFI=0.928,AGFI=0.902,NFI=0.910,TLI=0.981,RMSEA=0.025),进一步排除了共同方法偏差的严重影响。

(四) 假设检验本研究用分层次多项式回归来检验主效应、中介效应和调节效应,结果呈现在表3中。

| 变量 | 自我实现感 | 反应效能感 | 网络分享 | ||||||||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | 模型7 | 模型8 | 模型9 | 模型10 | 模型11 | |

| 自变量 | |||||||||||

| Hope | 0.211*** | 0.211*** | 0.187** | 0.427*** | 0.443*** | 0.458*** | 0.297*** | 0.260*** | 0.195*** | ||

| 中介变量 | |||||||||||

| SA | 0.210*** | 0.175*** | |||||||||

| RE | 0.286*** | 0.239*** | |||||||||

| 调节变量 | |||||||||||

| CO | 0.033 | 0.035 | |||||||||

| UAO | 0.112 | 0.113 | |||||||||

| 交互项 | |||||||||||

| Hope×CO | 0.232*** | ||||||||||

| Hope×UAO | 0.192*** | ||||||||||

| 常量 | 3.882*** | 3.882*** | 3.879*** | 3.807*** | 3.807*** | 3.834*** | 4.170*** | 3.353*** | 3.492*** | 3.082*** | 3.259*** |

| R2 | 0.029 | 0.03 | 0.065 | 0.102 | 0.109 | 0.131 | 0.058 | 0.045 | 0.088 | 0.096 | 0.118 |

| F值 | 8.152 | 4.162 | 6.289 | 30.951 | 16.582 | 13.574 | 16.768 | 12.715 | 13.062 | 28.914 | 18.223 |

| △R2 | 0.035 | 0.022 | |||||||||

| △F | 10.26 | 6.846 | |||||||||

1. 主效应分析。由表3可见,希望情绪对网络分享具有显著正向影响(M7,β=0.297,t=4.095),H1得到验证。

2. 中介效应分析。(1)自我实现感在希望情绪和网络分享间的中介效应。首先,希望情绪对自我实现感(M1,β=0.211,t=2.855)和网络分享(M7,β=0.297,t=4.095)具有显著正向影响;其次,自我实现感对网络分享具有显著正向影响(M8,β=0.210,t=3.566);最后,当希望情绪和自我实现感同时对网络分享回归时,自我实现感的影响仍显著(M9,β=0.175,t=2.979),希望情绪的影响显著变小(M9,β=0.260,t=3.586;Sobel Test,z=2.056;Aroian Test,z=1.997;Goodman Test,z=2.119),说明自我实现感在希望情绪和网络分享间存在部分中介作用,H2得到验证。(2)反应效能感在希望情绪和网络分享间的中介效应。同理,首先,希望情绪对反应效能感(M4,β=0.427,t=5.563)和网络分享(M7,β=0.297,t=4.095)具有显著正向影响;其次,反应效能感对网络分享具有显著正向影响(M10,β=0.286,t=5.377);最后,当希望情绪和反映效能感同时对网络分享回归时,反应效能感的影响仍显著(M11,β=0.239,t=4.312),希望情绪的影响显著变小(M11,β=0.195,t=2.628;Sobel Test,z=3.420;Aroian Test,z=3.3861;Goodman Test,z=3.455),说明反应效能感在希望情绪和网络分享间存在部分中介作用,H3得到验证。

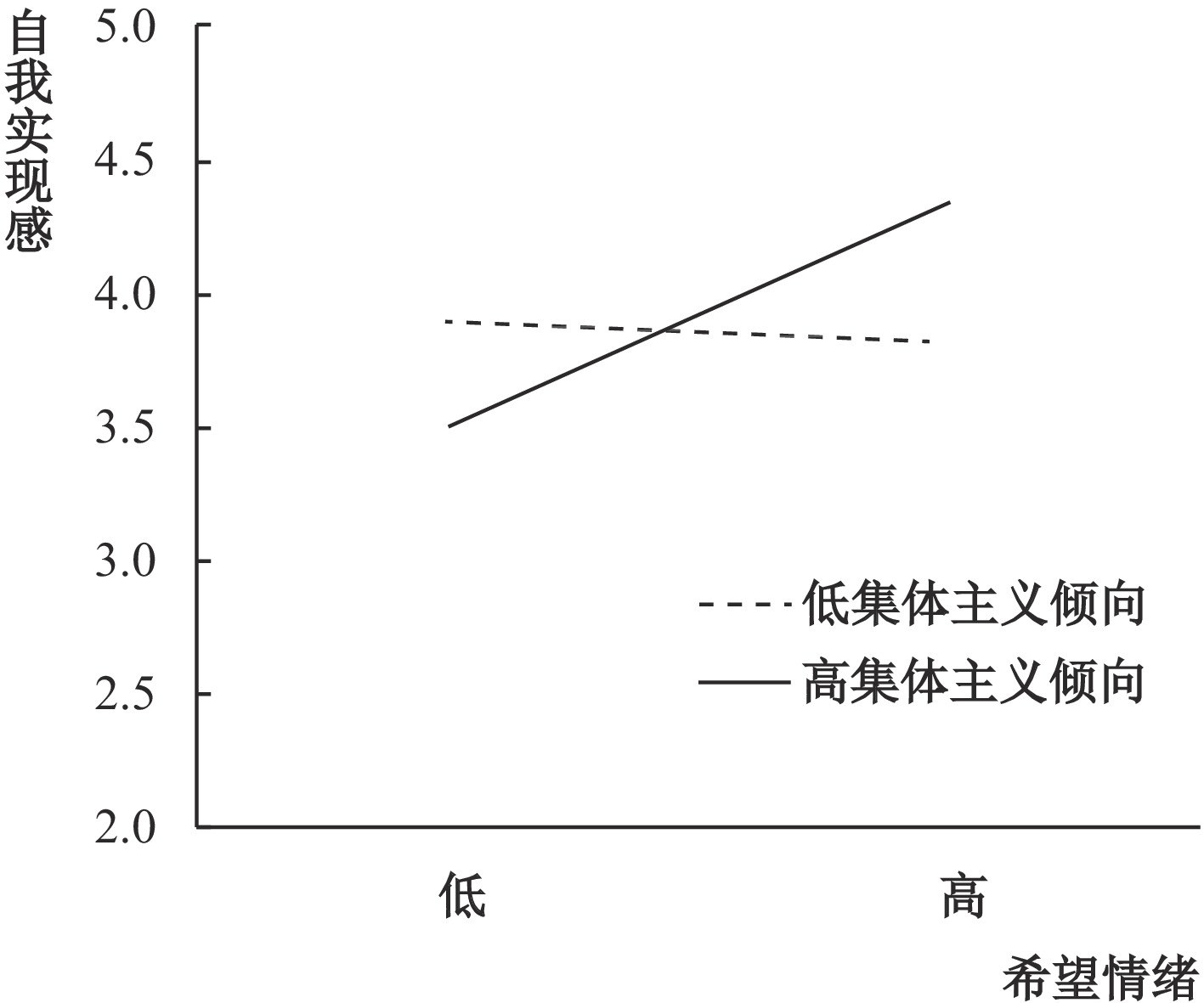

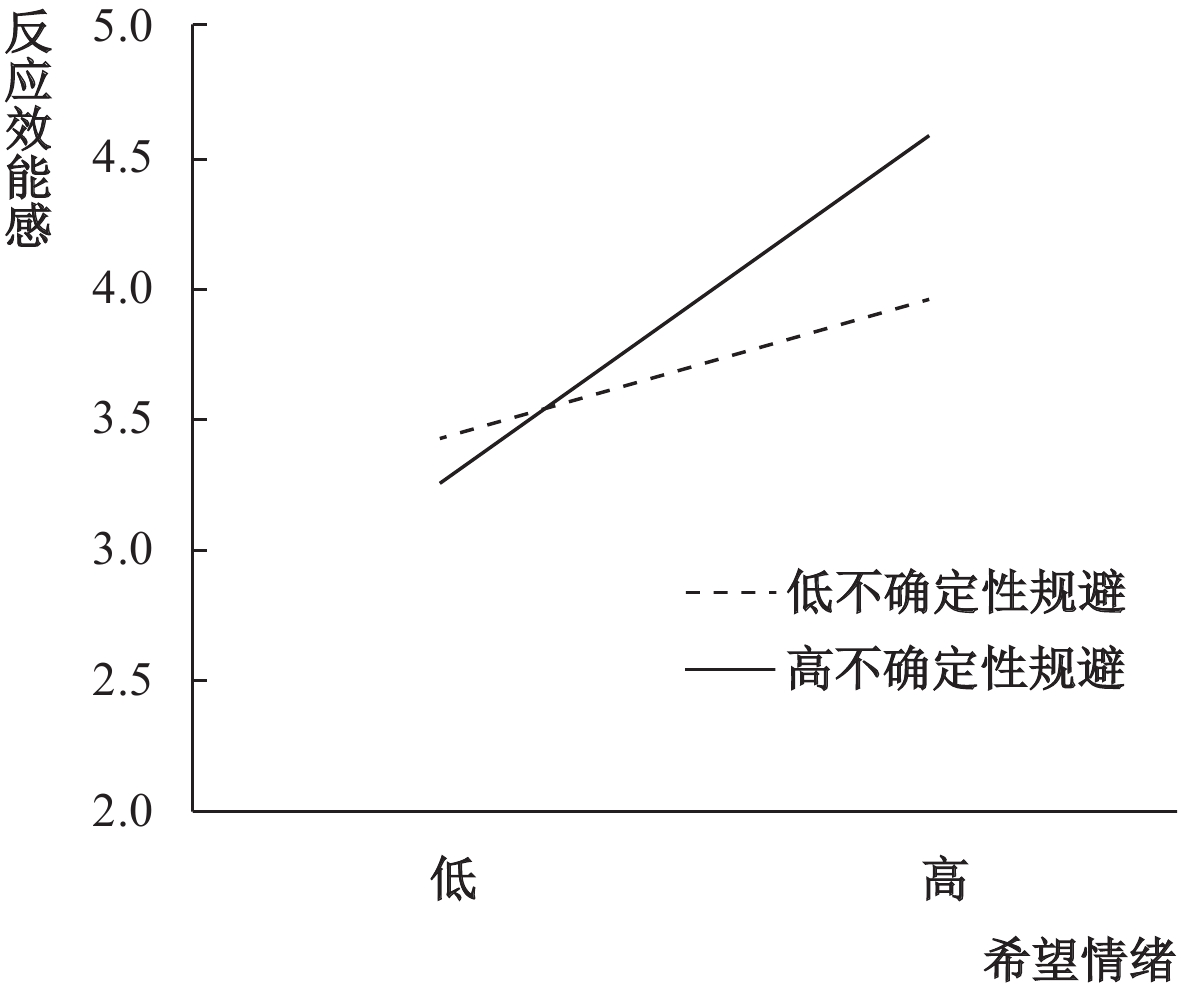

3. 调节效应分析。(1)集体主义倾向对希望情绪和自我实现感的调节效应。首先,希望情绪和集体主义倾向共同对自我实现感回归时,希望情绪显著正向影响自我实现感(M2,β=0.211,t=2.846),而集体主义倾向对自我实现感的影响不显著(M2,β=0.033,t=0.444)。其次,当加入希望情绪与集体主义倾向的交互项后,交互项的回归系数显著(M3,β=0.232,t=3.203);并且,相比模型2,模型3的解释力得到显著改善(△R2=0.035,△F=10.26),说明集体主义倾向可以加强希望情绪与自我实现感之间的正向关系。H4a得到部分验证,H4b没有被验证。(2)不确定性规避倾向对希望情绪和反应效能感的调节作用。同理,希望情绪可显著提升反应效能感(M5,β=0.443,t=5.723);并且,希望情绪与不确定性规避倾向的交互项也可显著提升反应效能感(β=0.192,t=2.616);同时与模型5相比,模型6的解释力显著改善(△R2=0.022,△F=6.846)。可见,不确定性规避倾向可以加强希望情绪和反应效能感之间的正向关系,H5得到部分验证。

4. 条件化间接效应分析。参照Edwards和Lambert(2007),本研究用Bootstrap5000次的计算结果来分析自我实现感和反应效能感的条件化间接效应。自我实现感的条件化间接效应呈现在表4中,反应效能感的条件化间接效应呈现在表5中。差异化集体主义倾向下希望情绪与自我实现感的关系如图2所示,差异化不确定性规避倾向下希望情绪与反应效能感的关系如图3所示。

|

| 图 2 差异化集体主义倾向下希望情绪对自我实现感的影响 |

|

| 图 3 差异化不确定性规避倾向下希望情绪对反应效能感的影响 |

| 调节变量 | 希望情绪(X)→自我实现感(M)→网络分享(Y) | ||||

| 阶段 | 效应 | ||||

| 第一阶段 | 第二阶段 | 直接效应 | 间接效应 | 总效应 | |

| PMX | PYM | PYX | PYM PMX | PYX+ PYM PMX | |

| 高集体主义倾向 | 0.418*** | 0.162* | 0.455*** | 0.068** | 0.523*** |

| 低集体主义倾向 | −0.045 | 0.118* | 0.02 | −0.005 | 0.015 |

| 差异 | 0.463*** | 0.045 | 0.434*** | 0.073** | 0.508*** |

| 调节变量 | 希望情绪(X)→反应效能感(M)→网络分享(Y) | ||||

| 阶段 | 效应 | ||||

| 第一阶段 | 第二阶段 | 直接效应 | 间接效应 | 总效应 | |

| PMX | PYM | PYX | PYM PMX | PYX+ PYM PMX | |

| 高不确定性规避倾向 | 0.650*** | 0.250*** | 0.335*** | 0.162*** | 0.497*** |

| 低不确定性规避倾向 | 0.267** | 0.199 ** | 0.058 | 0.053** | 0.11 |

| 差异 | 0.383*** | 0.051 | 0.277* | 0.109* | 0.387*** |

(1)自我实现感的条件化间接效应。由表4可见,在高集体主义倾向下,希望情绪对网络分享的直接效应(r=0.455,p<0.001)和通过自我实现感影响网络分享的间接效应(r=0.068,p<0.01),以及总效应(r=0.523,p<0.001)均显著;而在低集体主义倾向下,直接效应、间接效应和总效应均不显著。可见,对具有高集体主义倾向的个体,希望情绪可以直接提升网络分享,也可以通过增强自我实现感来提升网络分享;而对具有低集体主义倾向的个体,希望情绪既不能直接提升网络分享,也不能通过增强自我实现感来提升网络分享,H4a进一步被验证。(2)反应效能感的条件化间接效应。由表5可见,在高不确定性规避下,希望情绪对网络分享的直接效应(r=0.335,p<0.001)和通过反应效能感影响网络分享的间接效应(r=0.162,p<0.001),以及总效应(r=0.497,p<0.001)均显著;而在低不确定性规避下,直接效应和总效应虽不显著,但间接效应显著(r=0.053,p<0.01),并且明显弱于(Δr=0.109,P<0.05)高不确定性规避组。可见,对具有高不确定性规避倾向的个体,希望情绪可以直接提升网络分享,也可以通过增强反应效能感来提升网络分享;而对于具有低不确定性规避倾向的个体,希望情绪可以通过增强反应效能感来提升网络分享,但其提升作用弱于具有高不确定性规避倾向的个体,H5进一步被验证。

六、结 论 (一) 研究结论依托网络环境和数字平台,共创型社会责任是一场全民参与、全民受益的公益事业,它为中国消费者“达则兼善天下”“我欲仁而仁至”的道德理想和社会理想提供了方便通达的路径。然而如何将呈燎原之势的“爱心之火”点燃和传递呢?其关键问题是如何与众多网民进行高效的共创型社会责任沟通,从而使他们完成从“观众”“监督者”到“参与者”的角色转换。对此,本研究从现实例证出发,将研究焦点从定价策略等传统沟通策略转向了情绪策略,关注平台项目激发的希望情绪对网络分享的影响,及其认知机制和文化情境。研究得出以下富有启发的结论:(1)平台项目唤起的希望情绪可以有效促进网络分享意愿。该结论与我国共创型社会责任的特点相契合:目前我国仅有《慈善法》《慈善组织互联网公开募捐信息平台基本技术规范》《慈善组织互联网公开募捐信息平台基本管理规范》三部法律规范对平台公益项目进行规范,而它们对平台筹资者的资质并无明确限制;同时平台审核机制、社会信用体系、信息共享机制等极不健全,从而导致消费者被淹没在众多公益请求中。此时,富有希望的项目一方面可以吸引消费者的注意和参与;另一方面,由于希望不是“盲目”产生的,它往往涉及较高透明度和反馈性的信息披露,因而可以作为一种信息甄别机制发挥作用,帮助消费者在一定程度上避免被“投机者”利用,防止“众筹爱心”演变为“消费善意”。(2)希望情绪提升网络分享的双重认知机制是自我实现感和反应效能感。该结论响应了Lee等(2014)关于“关注消费者在捐赠中的心理过程”的呼吁。并且自我实现感的中介作用揭示了“利他”行为中“自利”的一面;反应效能感的中介作用则揭示了在亲社会行为决策中人们会像财务决策一样权衡成本效益,而非盲目投入有限资源,若预计效果不佳,他们会吝于耗费其网络和关系资本。(3)消费者的集体主义倾向越高,希望情绪通过增强自我实现感来提升网络分享的效应越强,并且该间接效应只在具有高集体主义倾向的组群中成立。“希望焦点”的引入可帮助解释反向逻辑未成立的原因。以内部/外部维度将希望情绪进行划分,以内部为焦点的希望将自身视为目标实现的关键,而以外部为焦点的希望则将他人视为目标实现的关键,如家人、朋友甚至超自然力。“众筹”之“众”强调大量参与者和巨大的资金池的必要性,因此其激发的希望情绪是以外部为焦点的,而以外部为焦点的希望在集体主义文化中的作用更强(Kim和Johnson,2013)。(4)消费者的不确定性规避倾向越高,希望情绪通过增强反应效能感来提升网络分享的效应越强。并且该间接效应在具有高、低不确定性规避倾向的组群中均成立。该结论补充了投资、储蓄、消费等财务决策中不确定性规避作用的研究,揭示不确定性规避倾向高的个体也倾向于作出保守的亲社会行为决策,以规避非财务风险。

(二) 理论贡献本研究的理论贡献是:(1)基于价值共创理念,将研究焦点从单边主导的传统CSR转向基于公益众筹平台的共创型社会责任,拓展了CSR和价值共创的研究框架。(2)采用跨学科范式,构建一个交叉性理论体系,解析了消费者参与共创型社会责任时的情绪、认知和行为,从而将传播学、认知和社会心理学以及文化领域的理论,包括情绪传播理论、积极心理学、需求层次理论、计划行为理论、文化维度理论在商业伦理和金融创新专业领域进行沟通、延展和深化。(3)建立双重条件化间接效应模型,识别出希望情绪影响网络分享的双重认知机制是自我实现感和反应效能感,响应了以往学者关于“探索具体的积极情绪体验对消费者亲社会行为的特定影响机制”的呼吁(Makarem,2016)。(4)从微观层面识别出希望情绪影响网络分享的双重文化情境是集体主义倾向和不确定性规避倾向,补充了文化维度理论宏观层面的研究。

(三) 管理启示本研究得出以下有价值的管理启示:(1)在高速、快捷、廉价、虚拟的网络环境中,希望情绪的唤起是一种高效的共创型社会责任沟通策略。在策略制定阶段,平台应警惕采取过度“卖惨”的方式来博得消费者的同情,以防引起质疑或反感,应反其道行之,借助希望情绪来传递正能量。在策略实施阶段,应当借助社交媒体实时监测消费者的在线希望情绪。在策略实施后阶段,应当向消费者及时反馈具体行动和建设性成果,以避免“希望破灭”导致的网络口碑瞬间逆转甚至失控,谨防出现类似“水滴筹”的“扫楼式”营销危机,进而损害公益众筹平台的整体公信力。(2)结合消费者的集体主义倾向,提升其自我实现感是推进网络分享的有效路径之一。理念上,平台应当抛弃传统的二八定律,转而奉行长尾理论,关注并鼓励正态分布曲线尾部(普通消费者)的参与。操作上,平台可以故事或真实案例的形式展现“众人拾柴火焰高”的集体力量,帮助参与者获得经邦济世的自我实现感。(3)结合消费者的不确定性规避倾向,提升其反应效能感是推进网络分享的有效路径之二。除激发希望情绪作为一种隐式的信号传递策略之外,平台还可以采取其他显式的信号传递策略。例如,完善结构化的监管、审核策略;进一步革新技术,利用去中心化、多方维护、不可篡改的区块链技术增加信息的真实性;采取明确提升反应效能感的标语“您的分享将使筹款成功”等。

(四) 局限性和未来展望(1)除即时情绪体验外,希望情绪也可以是一种潜在的、长期的、稳定的特质情绪。未来研究可以探讨特质希望对网络分享的影响。(2)鉴于情绪体验和心理认知无法用二手数据进行测量,同时各种积极情绪所引起的面部表情变化和神经系统反应极易混淆,因而也无法用功能磁共振成像技术进行测量,所以本研究采用了以语言为基础的测量方式。在研究与心理因素无关的共创型社会责任问题时,未来研究可以采用多种测量方式,以形成数据和方法的多方印证。(3)未来研究可将研究对象转向员工等其他利益相关者,并进一步探讨消费者参与和员工参与的联合效应和相互影响。(4)遵循惯例做法,本研究根据特定研究内容选择适当文化维度作为情境变量,未来研究还可关注其他个体层面的文化价值观,如长期导向、面子意识、中庸、因果信念等。(5)网络分享应当是辐射式的,然而受限于所采用的准实验研究法,本研究只能测量第一阶段的网络分享,未来研究可以采用数值模拟或田野实验法来测量后续阶段的网络分享。

| [1] | 曹东勃, 王佳瑞. 互联网技术革命的经济哲学反思[J].上海财经大学学报,2018(4). |

| [2] | 王汉瑛, 田虹, 邢红卫. 内部审计师的亲组织非伦理行为: 基于双重认同视角[J].管理科学,2018(4). |

| [3] | 肖红军, 阳镇. 共益企业: 社会责任实践的合意性组织范式[J].中国工业经济,2018(7). |

| [4] | 谢丹, 赵竹青, 段文杰, 等. 希望思维在临床与实践领域的应用、特点与启示[J].心理科学,2016(3). |

| [5] | 姚俭建. 法治思维与慈善伦理的契合: 现代慈善文化的价值取向[J].上海财经大学学报,2015(1). |

| [6] | 姚若松, 郭梦诗, 叶浩生. 社会支持对老年人社会幸福感的影响机制: 希望与孤独感的中介作用[J].心理学报,2018(10). |

| [7] | 张祖平. 慈善组织公信力的生成、受损和重建机制研究[J].上海财经大学学报,2015(4). |

| [8] | Ajzen I. The theory of planned behavior[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,1991,50(2):179–211. |

| [9] | Alok K. Sāttvika leadership: An Indian model of positive leadership[J].Journal of Business Ethics,2017,142(1):117–138. |

| [10] | Ashton M C, Lee K. The HEXACO-60: A short measure of the major dimensions of personality[J].Journal of Personality Assessment,2009,91(4):340–345. |

| [11] | Atkinson L. Buying in to social change: How private consumption choices engender concern for the collective[J].The Annals of the American Academy of Political and Social Science,2012,644(1):191–206. |

| [12] | Bandura A. Self-efficacy mechanism in human agency[J].American Psychologist,1982,37(2):122–147. |

| [13] | Barnett M L. Stakeholder influence capacity and the variability of financial returns to corporate social responsibility[J].Academy of Management Review,2007,32(3):794–816. |

| [14] | Berger J, Milkman K L. What makes online content viral?[J].Journal of Marketing Research,2012,49(2):192–205. |

| [15] | Berger J. Word of mouth and interpersonal communication: A review and directions for future research[J].Journal of Consumer Psychology,2014,24(4):586–607. |

| [16] | Boerman S C, Willemsen L M, Van Der Aa E P. “This post is sponsored”: Effects of sponsorship disclosure on persuasion knowledge and electronic word of mouth in the context of facebook[J].Journal of Interactive Marketing,2017,38:82–92. |

| [17] | Bullough A, Renko M, Abdelzaher D. Women’s business ownership: Operating within the context of institutional and in-group collectivism[J].Journal of Management,2017,43(7):2037–2064. |

| [18] | Cavanaugh L A, Bettman J R, Luce M F. Feeling love and doing more for distant others: Specific positive emotions differentially affect prosocial consumption[J].Journal of Marketing Research,2015,52(5):657–673. |

| [19] | Cha M K, Yi Y, Bagozzi R P. Effects of customer participation in corporate social responsibility(CSR)programs on the CSR-brand fit and brand loyalty[J].Cornell Hospitality Quarterly,2016,57(3):235–249. |

| [20] | Chan R Y K. Determinants of Chinese consumers’ green purchase behavior[J]. Psychology & Marketing,2001,18(4):389–413. |

| [21] | Cohen-Chen S, Crisp R J, Halperin E. A new appraisal-based framework underlying hope in conflict resolution[J].Emotion Review,2017,9(3):208–214. |

| [22] | De Bellis E, Hildebrand C, Ito K, et al. Cross-national differences in uncertainty avoidance predict the effectiveness of mass customization across east Asia: A large-scale field investigation[J].Marketing Letters,2015,26(3):309–320. |

| [23] | Eccles J S, Wigfield A. Motivational beliefs, values, and goals[J].Annual Review of Psychology,2002,53(1):109–132. |

| [24] | Edwards J R, Lambert L S. Methods for integrating moderation and mediation: A general analytical framework using moderated path analysis[J]. Psychological Methods,2007,12(3):1–22. |

| [25] | Gneezy A, Gneezy U, Nelson L D, et al. Shared social responsibility: A field experiment in pay-what-you-want pricing and charitable giving[J].Science,2010,329(5989):325–327. |

| [26] | Goodstein J, Butterfield K, Neale N. Moral repair in the workplace: A qualitative investigation and inductive model[J].Journal of Business Ethics,2016,138(1):17–37. |

| [27] | Grönroos C, Voima P. Critical service logic: Making sense of value creation and co-creation[J].Journal of the Academy of Marketing Science,2013,41(2):133–150. |

| [28] | Guillén M, Ferrero I, Hoffman W M. The neglected ethical and spiritual motivations in the workplace[J].Journal of Business Ethics,2015,128(4):803–816. |

| [29] | Haidt J. The new synthesis in moral psychology[J].Science,2007,316(5827):998–1002. |

| [30] | Hamby A. One for me, one for you: Cause-related marketing with buy-one give-one promotions[J]. Psychology & Marketing,2016,33(9):692–703. |

| [31] | Han D, Duhachek A, Agrawal N. Coping and construal level matching drives health message effectiveness via response efficacy or self-efficacy enhancement[J].Journal of Consumer Research,2016,43(3):429–447. |

| [32] | Harber K D, Cohen D J. The emotional broadcaster theory of social sharing[J].Journal of Language and Social Psychology,2005,24(4):382–400. |

| [33] | Heidenreich S, Wittkowski K, Handrich M, et al. The dark side of customer co-creation: Exploring the consequences of failed co-created services[J].Journal of the Academy of Marketing Science,2015,43(3):279–296. |

| [34] | Hofstede G. The interaction between national and organizational value systems[J].Journal of Management Studies,1985,22(4):347–357. |

| [35] | Howie K M, Yang L F, Vitell S J, et al. Consumer participation in cause-related marketing: An examination of effort demands and defensive denial[J].Journal of Business Ethics,2018,147(3):679–692. |

| [36] | Hwang K, Kim H. Are ethical consumers happy? Effects of ethical consumers’ motivations based on empathy versus self-orientation on their happiness[J].Journal of Business Ethics,2018,151(2):579–598. |

| [37] | Johnston W J, Khalil S, Le A N H, et al. Behavioral implications of international social media advertising: An investigation of intervening and contingency factors[J].Journal of International Marketing,2018,26(2):43–61. |

| [38] | Kim J E, Johnson K K P. The impact of moral emotions on cause-related marketing campaigns: A cross-cultural examination[J].Journal of Business Ethics,2013,112(1):79–90. |

| [39] | Kim Y, Slotegraaf R J. Brand-embedded interaction: A dynamic and personalized interaction for co-creation[J].Marketing Letters,2016,27(1):183–193. |

| [40] | Kull A J, Heath T B. You decide, we donate: Strengthening consumer-brand relationships through digitally co-created social responsibility[J].International Journal of Research in Marketing,2016,33(1):78–92. |

| [41] | Lane A B, Devin B. Operationalizing stakeholder engagement in CSR: A process approach[J].Corporate Social Responsibility and Environmental Management,2018,25(3):267–280. |

| [42] | Lee S, Winterich K P, Ross W T Jr. I’m moral, but I won’t help you: The distinct roles of empathy and justice in donations[J].Journal of Consumer Research,2014,41(3):678–696. |

| [43] | Lei J, Dawar N, Gürhan-Canli Z. Base-rate information in consumer attributions of product-harm crises[J].Journal of Marketing Research,2012,49(3):336–348. |

| [44] | Li X H, Liang X Y. A Confucian social model of political appointments among Chinese private-firm entrepreneurs[J].Academy of Management Journal,2015,58(2):592–617. |

| [45] | Luu T T. CSR and customer value co-creation behavior: The moderation mechanisms of servant leadership and relationship marketing orientation[J].Journal of Business Ethics,2019,155(2):379–398. |

| [46] | MacInnis D J, De Mello G E. The concept of hope and its relevance to product evaluation and choice[J].Journal of Marketing,2005,69(1):1–14. |

| [47] | Madsen P M, Rodgers Z J. Looking good by doing good: The antecedents and consequences of stakeholder attention to corporate disaster relief[J].Strategic Management Journal,2015,36(5):776–794. |

| [48] | Makarem S C. Emotions and cognitions in consumer health behaviors: Insights from chronically ill patients into the effects of hope and control perceptions[J].Journal of Consumer Behaviour,2016,15(3):208–215. |

| [49] | Maslow A H. A theory of human motivation[J].Psychological Review,1943,50(4):370–396. |

| [50] | McKechnie S, Nath P, Xun J Y. New insights into emotion valence and loyalty intentions in relational exchanges[J]. Psychology & Marketing,2018,35(2):160–169. |

| [51] | Nelissen R M A. The motivational properties of hope in goal striving[J].Cognition and Emotion,2017,31(2):225–237. |

| [52] | Oarga C, Stavrova O, Fetchenhauer D. When and why is helping others good for well‐being? The role of belief in reciprocity and conformity to society’s expectations[J].European Journal of Social Psychology,2015,45(2):242–254. |

| [53] | Podsakoff P M, MacKenzie S B, Lee J Y, et al. Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies[J].Journal of Applied Psychology,2003,88(5):879–903. |

| [54] | Pope S, Wæraas A. CSR-washing is rare: A conceptual framework, literature review, and critique[J].Journal of Business Ethics,2016,137(1):173–193. |

| [55] | Prahalad C K, Ramaswamy V. Co-creation experiences: The next practice in value creation[J].Journal of Interactive Marketing,2004,18(3):5–14. |

| [56] | Ranjan K R, Read S. Value co-creation: Concept and measurement[J].Journal of the Academy of Marketing Science,2016,44(3):290–315. |

| [57] | Ryan M P. Physical activity levels in young adult Hispanics and Whites: Social cognitive theory determinants[J]. Psychology & Health,2005,20(6):709–727. |

| [58] | Saxton G D, Wang L L. The social network effect: The determinants of giving through social media[J].Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,2014,43(5):850–868. |

| [59] | Scioli A, Ricci M, Nyugen T, et al. Hope: Its nature and measurement[J].Psychology of Religion and Spirituality,2011,3(2):78–97. |

| [60] | Sharma E, Morwitz V G. Saving the masses: The impact of perceived efficacy on charitable giving to single vs. multiple beneficiaries[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,2016,135:45–54. |

| [61] | Sharma P. Measuring personal cultural orientations: Scale development and validation[J].Journal of the Academy of Marketing Science,2010,38(6):787–806. |

| [62] | Shepherd L, Smith M A. The role of fear in predicting sexually transmitted infection screening[J]. Psychology & Health,2017,32(7):876–894. |

| [63] | Spassova G, Lee A Y. Looking into the future: A match between self-view and temporal distance[J].Journal of Consumer Research,2013,40(1):159–171. |

| [64] | Strizhakova Y, Tsarenko Y, Ruth J A. “I’m mad and I can’t get that service failure off my mind”: Coping and rumination as mediators of anger effects on customer intentions[J].Journal of Service Research,2012,15(4):414–429. |

| [65] | Tang L H. Mine your customers or mine your business: The moderating role of culture in online word-of-mouth reviews[J].Journal of International Marketing,2017,25(2):88–110. |

| [66] | Tong E M W, Fredrickson B L, Chang W N, et al. Re-examining hope: The roles of agency thinking and pathways thinking[J].Cognition and Emotion,2010,24(7):1207–1215. |

| [67] | Yu A, Matta F K, Cornfield B. Is leader-member exchange differentiation beneficial or detrimental for group effectiveness? A meta-analytic investigation and theoretical integration[J].Academy of Management Journal,2018,61(3):1158–1188. |

2.Institution of Management and Decision,Shanxi University,Shanxi Taiyuan 030006, Chnia;

3.School of Business,Jilin University,Jilin Changchun 130012, China;

4.School of Biological and Agricultural Engineering,Jilin University,Jilin Changchun 130012, China