2019第21卷第5期

2.南京审计大学 商学院,江苏 南京 211815

改革开放40多年来,中国工业化和城市化快速持续推进,然而过于粗放的发展方式导致了严重的环境污染问题。其中,雾霾污染由于发生频率高、影响范围广、治理难度大、出现常态化等特征而成为社会各界关注的焦点(邵帅等,2016)。根据NASA卫星的雾霾污染统计资料,中国PM2.5年平均浓度超过世界卫生组织规定准则值的4倍以上。“谈霾色变”“十面霾伏”已成为中国广大社会公众“无法呼吸的痛”。既有文献(Chen等,2013;Ebenstein等,2017)发现,中国淮河以北地区因煤炭供暖政策导致总悬浮颗粒物(TSPs)和PM10年均浓度分别提高184 ug/m3和41.7 ug/m3,这进一步导致北方居民的预期寿命分别减少5.5年(Chen等,2013)、3.1年(Ebenstein等,2017)。因此,雾霾治理迫在眉睫,它既是“蓝天保卫战”的重要战役之一,也是利在千秋的重大民生工程。

雾霾污染等环境问题不仅仅是环境和经济的问题,也是行政管理体制的问题(郭峰和石庆玲,2017)。究其原因,环境污染是生产和消费过程中的副产品,具有外部性,会导致市场失灵,从而需要政府通过环境规制进行矫正。环境规制的利益相关者包括中央政府、地方政府、地方环保部门和污染企业,其运转则涉及行政管理体制。具体而言,我国环境规制由中央政府统一制定并由地方政府负责实施,但是两者的目标函数并不一致。在以GDP为核心的政绩考核体系下,地方政府官员追逐经济增长而忽视社会民生事业的现象屡见不鲜,地方政府非完全执行中央政府的环境规制亦不足为奇(张华等,2017)。同时,地方环保部门由于在人事、经费等方面受制于地方政府(Cai等,2016a),其行为受地方政府增长目标偏向约束,对企业污染行为往往是“心有余而力不足”。另外,地方政府与污染企业容易形成政企合谋,前者为了促进当地经济发展,后者则为了节约经营成本而维持粗放式经营。

与此同时,地方政府依托行政管理体制、环境属地管理体制和信息优势,在与中央政府、地方环保部门和污染企业博弈时处于优势地位。考虑到中国实行的是地方首长负责制,市委书记和市长等地方主政官员掌握着包括行政审批、土地征用、贷款担保、政策优惠、资源环境等各种稀缺资源的决策分配权(潘越等,2017),作为地方政府官员集团金字塔塔尖的领导人,事实上已成为地区发展经济和稳定社会秩序的主要执行者,扮演着政府这只“有形的手”的“资源统筹CEO”的角色。鉴于地方领导人的重要性,市委书记和市长的变更将会导致前后届政府施行政策的非持续性,可能导致当地经济发展的波动,也可能会影响当地的环境质量。考虑到中国地方领导人频繁调动,任期不能届满的现象较为普遍(刘海洋等,2017),官员变更呈常态化趋势(王贤彬等,2009),亟须解答以下问题:地方领导人的变更是否会影响当地雾霾污染水平?这种影响是否因官员个体特征而存在差异?以及导致这种影响的可能机制是什么?厘清上述问题,有利于完善官员治理体制,对构建雾霾防治的长效机制具有重要的现实意义。

本文借助于地方领导人变更这一具有“准自然实验”性质的事件,检验了官员变更对雾霾污染的影响。相对于以往文献,本文可能的贡献体现在以下三方面:一是丰富了雾霾污染的相关研究。现有关于雾霾污染的文献(邵帅等,2016;黄寿峰,2017)绝大多数聚焦于省份层面,只有少数研究(秦蒙等,2016;陈诗一和陈登科,2018)关注了地级市层面,使用的数据主要来源于哥伦比亚大学公布的卫星监测PM2.5浓度数据,其局限是只公布了1998–2012年每三年的滑动平均值。相对而言,本文数据来源于NASA卫星的监测数据,其优势是PM2.5数据更新到2016年,并且每年均有观测值,能和解释变量更好地匹配。二是补充了官员变更污染效应的政治与环境经济学文献。虽然既有少数文献(梁平汉和高楠,2014;吴培材和王忠,2016;郭峰和石庆玲,2017;潘越等,2017)研究了官员变更的污染效应,但罕有文献聚焦于雾霾污染。本文利用地级市的面板数据,检验了官员变更对雾霾污染的影响,并从变更类型与城市属性的角度考察了异质性。进一步,本文从官员个体特征、雾霾污染波动和影响机制等方面进行了拓展性分析。三是在实践意义上为构建雾霾治理的长效机制提供了有益的政策启示,认为应避免地方官员的频繁变更,保持环保政策执行的连续性,并且完善地方官员对于雾霾治理工作的激励与约束机制,为打赢蓝天保卫战奠定基础。

二、文献综述与研究假说 (一) 文献综述在以政治集权和财政分权为核心的中国式分权体制下,地方政府拥有巨大的资源配置权力,成为推动整个社会经济增长的主力军(罗党论和佘国满,2015)。地方政府官员更是直接控制辖区内的企业和资源,在推动经济体制改革、招商引资、发展民营经济、改善地方基础设施、区域经济合作等方面都发挥了积极而重要的作用(王贤彬等,2009)。

然而,有关地方政府官员变更与环境污染关系的研究比较欠缺。既有研究主要包括以下观点:(1)促进论。吴培材和王忠(2016)以烟尘污染反映环境质量,利用2003–2010年261个城市的面板数据,发现市委书记或市长两类地方领导人的任一变更会显著促进烟尘排放量。(2)抑制论。梁平汉和高楠(2014)聚焦于水污染,利用2004–2011年中国287个城市的面板数据,发现市长变更显著降低水污染水平,并且较差的法制环境减弱了人事变更的治理效果。究其原因,地方领导人的更替导致已经建立的“政企合谋”关系被打破,提高企业对负外部性的生产行为的约束力,降低企业的违规排污行为。(3)无因果关系论。潘越等(2017)关注了可吸入颗粒物,他们利用2006–2013年240个城市的面板数据,发现市委书记变更并不能显著影响PM10的污染水平。

特别地,一些学者将污染物进行分类,发现了多种结论。郭峰和石庆玲(2017)利用2013年12月至2016年6月中国160个城市的面板数据,发现书记变更显著降低SO2和CO的污染水平,而对PM2.5和PM10影响不显著。这是因为SO2和CO主要来源于生产性污染,容易遭受政企合谋的影响,因此市委书记变更产生的震慑效应对这类污染物效果更强。

综上所述,既有文献关于官员变更对环境污染影响效应的结论并未达成共识。究其原因,虽然有核心变量指标的度量差异,也有研究数据与方法的区别,但是必须从根源上探究官员变更影响环境污染的作用机制,才能有的放矢地为雾霾治理政策的合理制定提供科学依据。

(二) 研究假说理论上,官员变更对环境污染的影响具有截然相反的两种效应:一是新官上任导致的促进效应;二是震慑效应导致的抑制效应。正是这两种相左的力量导致了上述既有文献相互矛盾的经验研究。

新官上任效应表现为,官员变更会加剧雾霾污染水平。具体而言,新上任的地方官员出于政治晋升的考虑,期望在新职位上做出新成绩,特别是做出与前任相比更加突出或者不同的成绩(王贤彬等,2009)。在这种强烈的动机下,新任地方官员存在两种行为:降低环境规制强度与增加固定资产投资,尤其是生产性公共品的投资。一方面,新任地方官员为了吸引外地流动性资源,可能会通过降低环境规制强度等手段引进高耗能、高污染、高排放企业。同时,为了固化本地已有资源,对辖区内企业的污染行为“睁只眼闭只眼”,放松监管力度,甚至可能干涉环保部门执法(潘越等,2017;雷平等,2018),与污染企业形成政企合谋。另一方面,新任地方官员存在“重基建、轻民生”的财政支出倾向,偏好于生产性公共品的投资。显然,这类公共品具有投资周期短、效益高等优势,能够直接、快速促进当地经济发展(王贤彬等,2010);相比之下,环境保护支出等消费性公共品投资周期长,并未受到地方官员的青睐。既有文献(Wu等,2013)证实,增加环境支出不利于地方官员晋升。

在上述两种行为下,地方官员的履新将不利于辖区的环境质量和环保工作,酿成“为晋升而增长,为增长而污染”的后果。既有文献证实,为了促进辖区经济短时间内的飞跃式增长,地方官员不惜以破坏资源和环境为代价(于文超和何勤英,2013),其目的在于为下一次晋升增加筹码,最终导致“为晋升而污染”的局面。因此,某一地区地方领导人变更将不利于当地环境质量的提升,本文将这种效应称为“新官上任”效应。新任官员在刚上任时,为了发送信号而表现自己的能力,以便为下一次晋升竞争做准备,就会通过降低环境规制强度与增加固定资产投资等手段快速实现辖区经济增长的目标,从而加剧雾霾污染水平。

震慑效应表现为,官员变更会抑制雾霾污染水平。随着环境污染形势愈发严峻,中央政府为了强化地方政府污染减排的约束力,于2005年在《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》中首次提出,把环境保护纳入领导班子和领导干部的考核内容,并将考核情况作为干部选拔任用和奖惩的依据之一。随后,中央出台的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《主要污染物总量减排考核办法》再次强调了地方政府官员多维任务中环境治理的重要性。在此情形下,环境绩效逐渐成为地方政府官员晋升考核的一个重要指标(潘越等,2017)。既有文献证实,节能减排等环境指标已经和经济增长指标一样,成为影响地方官员晋升的重要考核依据(Zheng等,2014)。

随着环境指标被纳入地方政府官员政绩考核体系之中,地方领导人的变更将会对当地的政企合谋产生震慑效应,能够破解官员长期任职形成的“关系网”,有利于降低水污染(梁平汉和高楠,2014)和SO2、CO等生产性污染(郭峰和石庆玲,2017)。本质上,政企合谋是污染企业依靠与某些特定官员的私人关系而建立的,具有一定的官员个体依附性,因此往往会随着政府官员的变更而发生改变,呈现出脆弱性或不确定性。同时,伴随着震慑效应,官员变更引发的政策非持续性加剧了当地企业风险(钱先航和徐业坤,2014;刘海洋等,2017),导致企业缩减投资。由于环境污染是生产过程中的副产品,所以企业降低生产投资水平有利于环境质量。因此,官员变更迫使政企关系重新洗牌,能够减少政企合谋,从而抑制雾霾污染水平。

综上所述,官员变更对辖区雾霾污染水平存在正反两方面的影响,最终效应取决于这两种影响孰占主导。由此,本文提出以下两个竞争性假说:

假说a:若官员变更的新官上任效应占主导地位,则官员变更将会加剧辖区雾霾污染水平。

假说b:若官员变更的震慑效应占主导地位,则官员变更将会降低辖区雾霾污染水平。

三、实证设计 (一) 计量模型设定为了估计官员变更对雾霾污染水平的影响,本文沿袭一般官员变更效应的文献(王贤彬等,2009;郭峰和石庆玲,2017;刘海洋等,2017),设定如下计量模型:

| $ {P_{it}} = {\sigma _0} + {\sigma _1}T{\rm{urn}}ove{r_{it}} + {X'_{it}}\gamma + {\alpha _{\rm{i}}} + {\lambda _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (1) |

其中,

本文采用的样本为2003–2016年中国281个地级城市的非平衡面板数据。所需数据来自于NASA卫星的PM2.5数据、人民网和新华网的官员变量数据和《中国城市统计年鉴》的控制变量数据等。同时,以货币单位的名义变量均调整为以2000年为基期的不变价格。

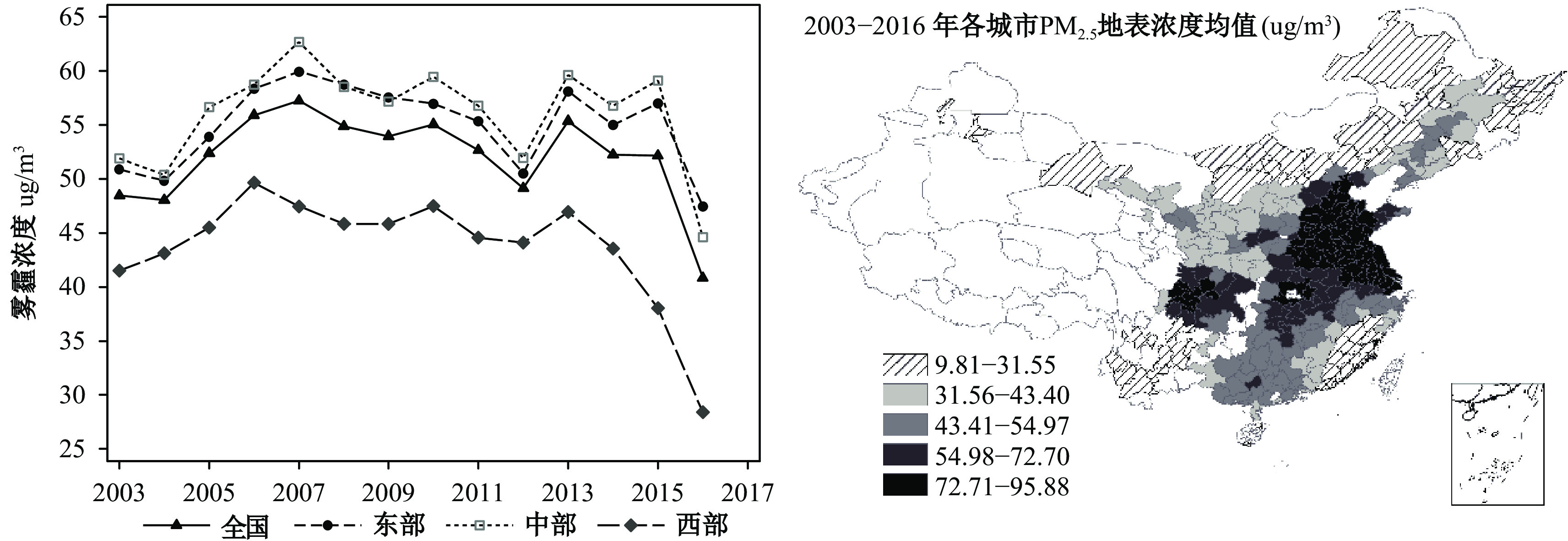

1. 雾霾污染。本文参考既有文献的一般做法,雾霾污染以PM2.5地表浓度的年平均值来衡量。图1左绘制了2003–2016年中国三大区域雾霾污染水平演变趋势。从时间趋势上看,平均而言,中国雾霾污染在52 ug/m3的水平线上下波动,经历了先上升后下降再上升再下降的M形过程,2007年和2013年是两个谷峰年;从空间特征上看,区域间雾霾污染存在差异性,中部最高,东部次之,西部最低。图1右绘制了样本期间中国各城市雾霾污染均值的地理分布。从中可以发现,雾霾污染水平较高的地区主要分布在华北、华东、华中和四川盆地等地区。

|

| 图 1 2003−2016年中国三大区域雾霾污染演变趋势与样本均值的地理分布图 |

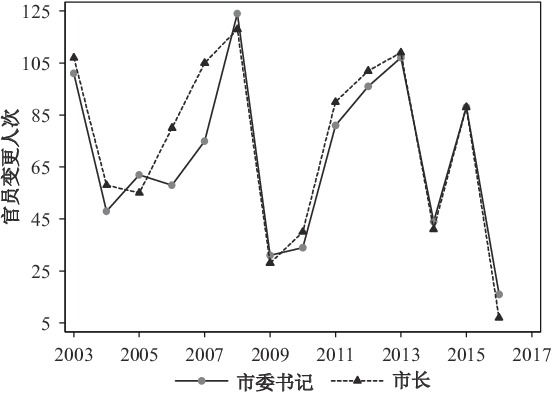

2. 官员变更。通常而言,新任官员需要一段时间的适应期。本文参照王贤彬等(2009)、钱先航和徐业坤(2014)、罗党论和佘国满(2015)、刘海洋等(2017)的设计,对官员变更的定义以当年6月为界限,即如果新任官员在当年6月之前上任,则定义该年为城市的变更年,若发生在6月之后,则定义下一年为城市的变更年。图2展示了2003–2016年市委书记与市长变更的时间分布。从中可以看出,市委书记与市长每年变更的人次较为接近,但变更的时间分布并不均匀,2003年、2007年、2008年、2012年和2013年均是变更的高峰年,这是因为党代会当年和下一年是地方官员的换届年份,由此形成中国独特的政治经济周期(文雁兵,2014)。同时,由于本文同时考察了市委书记与市长两类领导人的变更,因此设计了任一变更、书记变更、市长变更和同时变更四类衡量官员变更的变量,具体变量定义见表1。

|

| 图 2 2003−2016年市委书记与市长变更时间分布图 |

| 变量名称 | 观测值 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| 雾霾污染(PM2.5地表浓度年平均值的对数,ug/m3) | 3 934 | 3.85 | 0.48 | 1.81 | 4.76 |

| 任一变更(城市当年市委书记或市长变更为1,否则为0) | 3 890 | 0.37 | 0.48 | 0.00 | 1.00 |

| 书记变更(城市当年市委书记变更为1,否则为0) | 3 927 | 0.25 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |

| 市长变更(城市当年市长变更为1,否则为0) | 3 888 | 0.26 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |

| 同时变更(城市当年市委书记和市长均变更为1,否则为0) | 3 884 | 0.14 | 0.35 | 0.00 | 1.00 |

| 产业结构(产业结构综合指数) | 3 928 | 2.22 | 0.14 | 1.82 | 2.71 |

| FDI比重(FDI占GDP的比重,%) | 3 739 | 2.10 | 2.32 | 0.00 | 37.58 |

| 人口密度(单位面积人口总数的对数,人/km2) | 3 931 | 5.70 | 0.90 | 1.55 | 7.88 |

| 教育水平(普通高校在校学生数占人口总数的比重,%) | 3 832 | 1.52 | 2.14 | 0.00 | 13.11 |

| 科技支出(科技支出占财政支出的比重,%) | 3 929 | 1.10 | 1.24 | 0.00 | 20.68 |

| 金融发展(金融机构贷款余额占GDP的比重,%) | 3 929 | 0.79 | 0.47 | 0.08 | 7.45 |

| 人均收入(实际人均GDP的对数,元/人) | 3 929 | 8.98 | 0.68 | 7.26 | 11.89 |

| 人均收入的平方(实际人均GDP平方的对数,元/人) | 3 929 | 81.15 | 12.57 | 52.64 | 141.40 |

3. 控制变量。为了控制其他变量对雾霾污染水平的影响,本文参照邵帅等(2016)、秦蒙等(2016)、黄寿峰(2017)的研究,在方程(1)中引入如下控制变量:产业结构、FDI比重、人口密度、教育水平、科技支出、金融发展、人均收入的一次方项和平方项。其中,产业结构以综合指数衡量,计算公式为产业结构综合指数=1(一产比重)+2(二产比重)+3(三产比重),比重具体指产业增加值占GDP的比重。其他变量的定义见表1。与已有文献相比,变量分布并未发现明显差异,均在合理范围之内,从而保证了研究数据的可靠性。

四、实证结果 (一) 基本回归官员变更对雾霾污染影响的基本回归结果见表2。其中,第(1)列至第(3)列模型的被解释变量是PM2.5地表浓度年平均值的对数,第(4)列至第(6)列模型的被解释变量是PM2.5地表浓度的年平均值。可以发现,无论PM2.5地表浓度是否取对数值,任一变更的估计系数在六类模型中均大于零,并且通过1%的显著性水平检验,表明地方领导人变更显著加剧了雾霾污染水平,证实了假说a,与吴培材和王忠(2016)的研究结论一致。从估计系数的经济意义看,以第(3)列为例,在给定其他条件不变的情况下,相对于未发生官员变更的城市,如果某一城市发生市委书记或市长变更的情况,那么该城市PM2.5地表浓度平均增加1.12%。究其原因,新任地方官员在刚上任时期需要发送信号表现自己的能力,同时出于晋升激励的考虑,一般会对经济、政治等资源进行新一轮的配置,重点扶持与自身晋升目标一致的产业(刘海洋等,2017)。这导致官员变更带来的新官上任效应要大于震慑效应,即正向的新官上任效应占据主导地位,从而促使官员变更加剧了辖区雾霾污染水平。

| 被解释变量:雾霾污染水平的对数 | 被解释变量:雾霾污染水平 | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 任一变更 | 0.010 2

(0.003 8) |

0.027 4*** (0.004 1) |

0.011 2*** (0.003 9) |

0.524 6*** (0.182 8) |

1.385 6*** (0.205 7) |

0.579 5*** (0.191 9) |

| 产业结构 | −0.296 5*** (0.075 9) |

−0.089 1

(0.073 8) |

−14.546 1*** (3.413 3) |

−3.267 3

(2.875 5) |

||

| FDI比重 | −0.001 1

(0.001 6) |

−0.000 1

(0.001 5) |

−0.098 5

(0.068 0) |

−0.032 4

(0.065 8) |

||

| 人口密度 | −0.069 5

(0.070 9) |

−0.258 9*** (0.076 0) |

−0.221 8

(3.024 8) |

−8.467 5*** (2.912 0) |

||

| 教育水平 | 0.008 2

(0.006 4) |

−0.004 9

(0.005 4) |

0.453 1* (0.271 7) |

−0.159 3

(0.228 9) |

||

| 科技支出 | −0.000 8

(0.007 0) |

−0.009 4

(0.006 7) |

0.124 9

(0.199 0) |

−0.224 5

(0.160 1) |

||

| 金融发展 | −0.085 7*** (0.023 2) |

−0.007 4

(0.012 5) |

−4.036 8*** (0.993 0) |

0.269 8

(0.489 6) |

||

| 人均收入 | −0.087 3

(0.274 1) |

−0.427 3* (0.255 7) |

−10.533 4

(13.154 0) |

−23.365 8** (11.014 4) |

||

| 人均收入的平方 | 0.005 5

(0.015 3) |

0.018 5

(0.013 9) |

0.591 2

(0.728 0) |

1.079 5 (0.600 5) |

||

| 常数项 | 3.782 9*** (0.006 2) |

5.313 2*** (1.126 9) |

7.800 6*** (1.207 1) |

48.300 8*** (0.251 1) |

135.271 9** (55.160 5) |

226.267 9*** (49.096 0) |

| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 |

| 观测值 | 3 890 | 3 628 | 3 628 | 3 890 | 3 628 | 3 628 |

| R2 | 0.382 6 | 0.060 6 | 0.391 8 | 0.401 8 | 0.055 2 | 0.400 8 |

| 注:()内数值为聚类(Cluster)到地级市层面的稳健标准误,*、**、***分别表示10%、5%、1%的显著性水平。 | ||||||

关于控制变量的估计结果,本文以表2第(3)列的双固定效应模型为准。可以发现,人口密度的估计系数显著为负,说明提高人口集聚度有利于遏制雾霾污染,与陆铭和冯皓(2014)的观点一致。人均收入的一次方项显著为负,而二次方项不显著,表明样本时间内中国并不存在雾霾污染的库兹涅茨曲线,但是经济发展水平有利于遏制雾霾污染水平。此外,其他控制变量的估计系数并没有通过显著性检验,对雾霾污染的影响尚不明晰。

(二) 异质性1. 官员变更类型。上文分析了市委书记或市长任一变更对雾霾污染的影响,然而采用“任一变更”这一定义可能掩盖潜在的市委书记变更和市长变更的差异,即不同类型的地方领导人的变更对雾霾污染的影响可能存在差异。鉴于上述考虑,本文进一步检验了书记变更、市长变更和两者同时变更对雾霾污染的影响,估计结果见表3。

| 书记变更 | 市长变更 | 同时变更 | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 官员变更 | 0.004 8

(0.003 9) |

0.005 6

(0.004 0) |

0.009 4** (0.003 8) |

0.009 6** (0.003 9) |

0.003 2

(0.004 7) |

0.002 8

(0.004 9) |

| 控制变量 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |

| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 观测值 | 3 927 | 3 663 | 3 888 | 3 626 | 3 884 | 3 622 |

| R2 | 0.390 8 | 0.399 9 | 0.382 6 | 0.391 5 | 0.381 6 | 0.390 3 |

| 注:(1)()内数值为聚类(Cluster)到地级市层面的稳健标准误,*、**、***分别表示10%、5%、1%的显著水平;(2)为了节约篇幅,未报告常数项和控制变量的估计系数,备索。下同。 | ||||||

由表3可知,市委书记变更对雾霾污染的影响为正,但在统计上并不显著,与郭峰和石庆玲(2017)的研究结论一致;相比之下,市长变更则显著加剧雾霾污染水平。这意味着上文中官员变更对雾霾污染的加剧效应主要由市长变更所导致。究其原因,虽然市委书记与市长同属辖区领导,但两者在日常工作中各司其职。按照传统的制度分工,一般认为市委书记负责党务与人事组织安排,市长分管经济与社会发展等日常性事务(钱先航和徐业坤,2014)。因此,从干部职能的角度而言,地区环境治理一般由市长负责,从而市长变更对雾霾污染的影响更为直接。另外,市委书记和市长同时变更也不能显著影响雾霾污染水平。这可能的原因是,当辖区领导同时发生变更的时候,党务系统以及政务系统的政策都可能因官员的更替发生变化(王贤彬等,2009),新官上任效应和震慑效应最大,这两种相反的效应可能发生抵消,进而导致同时变更对雾霾污染影响不显著。

2. 地区异质性。本文进一步考察官员变更影响雾霾污染的地区差异,估计结果见表4第(1)列至第(3)列。可以发现,相对于西部城市,官员变更对雾霾污染的促进效应在东部和中部城市的子样本中更为显著。这可能是因为,中国地方政府以及官员对于辖区经济发展具有很大的控制力,经济发展较快反而给了官员更大的空间和资源来影响辖区经济增长(王贤彬等,2009),从而进一步影响雾霾污染水平。换言之,东部和中部城市的新任官员可掌握的资源要高于西部城市,从而导致新官上任效应要高于震慑效应。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| 东部城市 | 中部城市 | 西部城市 | 资源型城市 | 非资源型城市 | |

| 任一变更 | 0.009 8**(0.004 9) | 0.016 5**(0.007 5) | 0.001 7(0.007 1) | 0.018 1**(0.007 4) | 0.007 1(0.004 6) |

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 观测值 | 1 346 | 1 366 | 916 | 1 454 | 2 174 |

| R2 | 0.477 9 | 0.441 8 | 0.536 0 | 0.369 1 | 0.426 5 |

同时,考虑到雾霾污染主要来源于工业生产、冬季取暖烧煤等导致的大气中的颗粒物,而以自然资源开采、加工为主导产业的资源型城市,特别是中国庞大的矿产资源型城市,工业较为发达,天然区别于非资源型城市,所以有必要考察官员变更的雾霾效应是否在这两类城市中存在差别。表4第(4)列和第(5)列报告了相关回归结果。从表4可以看出,资源型城市中,地方领导人变更显著增加雾霾污染水平,而这一效应在非资源型城市的子样本中并不存在。这可能是因为,资源型城市最大禀赋优势是资源较为丰裕,产业以工业为主,这促使地方领导人为实现快速的经济增长目标,主要依托于资源相关产业,而对环境影响考虑不足,导致资源型城市的新官上任效应更加明显。

(三) 稳健性检验1. 更换官员变更指标。为了减轻指标度量问题对实证结论的影响,本文重新定义官员变更指标。参考李后建(2016)的做法,如果城市当年市委书记和市长未发生变更,则赋值为0,任一变更赋值为1,同时变更赋值为2,估计结果见表5第(1)列。可以发现,官员变更的估计系数在5%的显著性水平上为正,支持前文结论。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |

| 更换官员变更指标Turnoverrobust | 排除省会城市和计划单列市 | 排除雾霾污染异常值 | 排除2007年和2013年的观测值 | 考虑官员个人特征的

影响 |

城市特定的时间趋势 | 考虑党代会的影响 | 选择性偏差 | |

| 任一变更 | 0.005 6** (0.002 5) |

0.011 8*** (0.004 3) |

0.011 6*** (0.003 8) |

0.008 8* (0.004 7) |

0.007 7* (0.004 4) |

0.010 4*** (0.003 8) |

0.011 2*** (0.003 9) |

0.007 8* (0.004 4) |

| 党代会 | 0.074 9*** (0.013 8) |

|||||||

| 逆米尔斯比率 | -0.000 7

(0.003 8) |

|||||||

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 观测值 | 3 622 | 3 205 | 3 268 | 3 103 | 1 972 | 3 628 | 3 628 | 1 972 |

| R2 | 0.391 1 | 0.393 9 | 0.405 8 | 0.382 5 | 0.363 7 | 0.549 8 | 0.391 8 | 0.358 7 |

2. 排除特殊样本和异常值。首先,考虑到省会城市和计划单列市拥有特殊的经济、财政和政治资源,官员晋升激励模式、经济规模、城市属性等方面与普通地级城市相比有较大差异,本文删除这些城市样本进行回归,估计结果见表5第(2)列。其次,为排除异常值的干扰,本文基于雾霾污染变量5%−95%分位点数据进行回归,估计结果见表5第(3)列。最后,考虑到2007年和2013年是雾霾污染的两个谷峰年,而这两年又恰好是官员变更的谷峰年,本文删除这两年的样本进行回归,估计结果见表5第(4)列。可以发现,三类模型中,任一变更的估计系数显著为正,并且在数值上与基本模型的估计系数非常接近,支持前文结论。

3. 考虑官员个人特征的影响。为了控制官员个人特征对辖区内雾霾污染水平的影响,本文引入市委书记和市长的年龄、学历、任期、性别和专业等10个变量,估计结果见表5第(5)列。可以发现,本文相关结论依然成立。

4. 城市特定的时间趋势。考虑到每个城市的雾霾污染随时间推移可能呈现不同的时间趋势,本文在基本模型中进一步控制城市特定的线性时间趋势,估计结果见表5第(6)列。可以发现,本文相关结论依然成立。

5. 考虑政治周期的影响。既有文献证明,中国存在独特的政治经济周期和显著的换届效应(文雁兵,2014)。究其原因,党代会换届的年度,地方官员变更的频率会更高(刘海洋等,2017),图2也证实了这一观点。为了控制政治周期的影响,本文定义党代会的虚拟变量,2007年和2012年取值为1,样本其他年份取值为0,估计结果见表5第(7)列。可以发现,任一变更的估计系数(0.0112)在数值大小与显著性上都和基本模型的结果保持一致。另外,相对于其他年份,召开党代会的年份显著增加雾霾污染水平,意味着官员变更频率较高的年份,雾霾污染水平也较高,显示了官员变更与雾霾污染的正相关关系。

6. 内生性问题。一般而言,官员变更是由上级部门依据官员特征、政绩等多方面因素综合考察决定。然而,随着将环境指标纳入地方政府官员政绩考核体系中,雾霾污染水平有可能在一定程度上也会影响官员变更,从而导致内生性,进一步影响上文研究结论的可靠性。为此,本文参考潘越等(2017)的做法,采用Heckman两步法来修正这种偏差。第一步,以任一官员变更作为被解释变量构造probit模型,解释变量为市委书记和市长的年龄、学历、任期、性别和专业,以此计算出逆米尔斯比率(IMR)。第二步,将IMR代入原模型中,以消除官员变更和雾霾污染之间可能存在的内生性问题,估计结果见表5第(8)列。容易看出,逆米尔斯比率并没有通过显著性检验,而任一变更的估计系数依然显著为正,说明在考虑了可能存在的内生性和样本选择偏差后,本文研究结论保持较高的稳健性。同时,本文还检验了核心解释变量−任一变更的内生性。遵循王贤彬等(2009)的思路,以市委书记和市长的年龄、学历、任期、性别和专业作为任一变更的工具变量,Durbin-Wu-Hausman检验结果显示,值为0.0858,p值为0.7696,接受原假设,即认为任一变更是外生变量,再次验证了前文结论的稳健性。

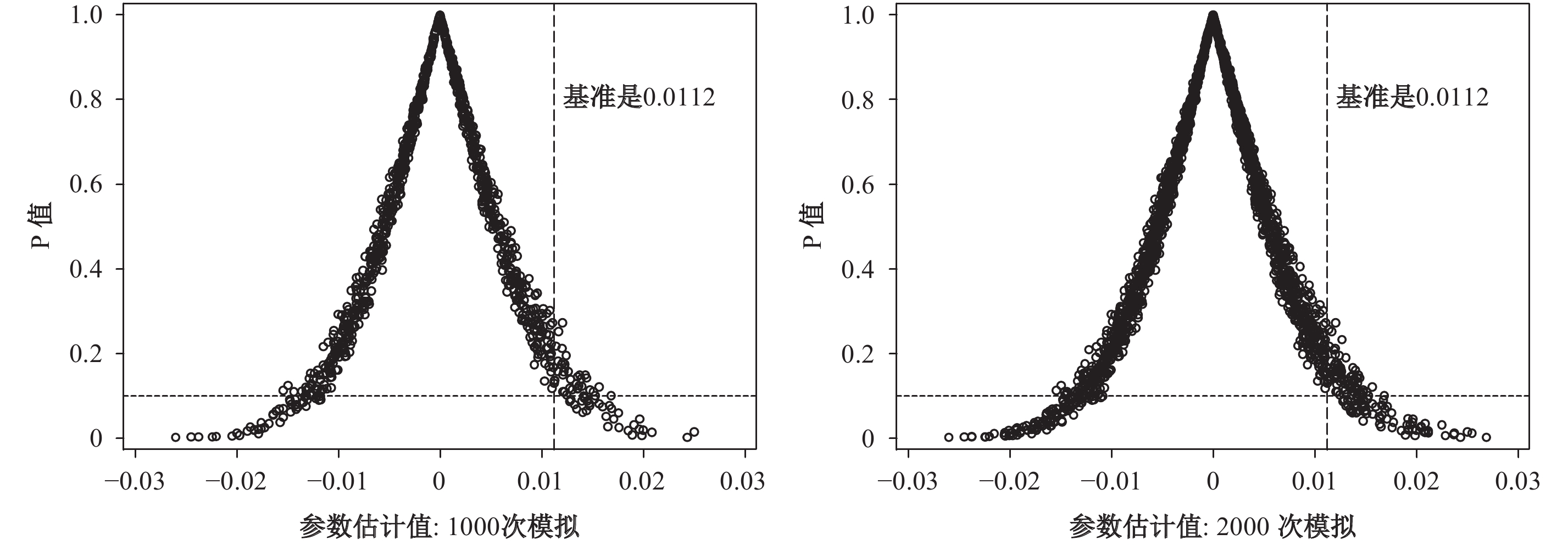

(四) 安慰剂检验为了排除官员变更对雾霾污染的加剧效应受到遗漏变量干扰的可能性,本文遵循Cai等(2016b)的思路,通过随机选择官员变更的城市进行安慰剂检验。本文根据2003–2016年每年书记变更人数和市长变更的人数,在281个城市中随机选择相同数量的城市分别作为市委书记变更城市和市长变更城市。在此基础上,构造假的任一变更变量Turnoverfalse,使用方程(1)的模型设定,分别重复进行1 000次和2 000次回归,图3分别绘制了两次模拟中Turnoverfalse回归系数和P值的分布图。从中可以发现,基于随机样本估计得到的回归系数均分布在0附近,进一步计算得到,两次模拟中回归系数的均值分别为−0.000 293 5和−0.000 113 8,而本文的基准回归系数是0.011 2,大于绝大部分模拟值。从P值的角度看,在1 000次模拟中,有77个估计值的P值小于等于0.1,并且其中有34个估计值大于0.011 2,意味着此次模拟中本文的回归结果在96.60%(1−34/1 000)的概率上是正确的;同时,在2 000次模拟中,有173个估计值的P值小于等于0.1,并且其中有75个估计值大于0.011 2,意味着此次模拟中本文的回归结果在96.25%(1−75/2 000)的概率上是正确的。因此,可以认为官员变更对雾霾污染的加剧效应至少在95%的概率上并未受到遗漏变量的干扰。

|

| 图 3 安慰剂检验的结果 |

尽管上文证实地方官员变更能够显著影响当地雾霾污染水平,但官员本身具有异质性,不同特征的官员其影响力和动机会存在较大差异(钱先航和徐业坤,2014;刘海洋等,2017),而这种差异会影响官员的政策倾向,进而对雾霾污染水平产生不同的作用。鉴于此,本部分进一步考察户籍、年龄等官员个体特征对变更雾霾效应的影响。需要说明的是,由于上文证实市委书记变更并不能显著影响雾霾污染(见表3),因此本部分和下文影响机制部分重点从市长变更角度进行考察。

表6第(1)列至第(4)列报告了官员户籍对变更的雾霾效应影响的回归结果。可以发现,在市委书记和市长均为外地、市长为外地的子样本中,官员变更增加了雾霾污染水平,而这一效应在本地官员的子样本中并不显著,表明本地(户籍地)官员有利于降低变更对雾霾污染的加剧作用。这是因为,官员籍贯体现了个体地缘关系的差异,乡土官员在当地为官,会更注重本地长期利益以获得官员声望和家族声誉(雷平等,2018)。既有文献(王芳,2018)发现,与外地官员相比,那些在籍贯地任职的官员具有更大动力为辖区提供环境保护支出等公共服务。因此,本地官员即使不能“为官一任,造绿家乡”,也不会恶化家乡的环境质量水平。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 书记和市长

均外地 |

书记和市长

均出生地 |

市长外地 | 市长出生地 | 市长不同年龄 | 市长特定年龄 | |

| 任一变更 | 0.010 2** (0.004 0) |

−0.182 6

(0.278 6) |

||||

| 市长变更 | 0.009 6** (0.004 1) |

−0.013 1

(0.016 6) |

0.019 2*** (0.005 8) |

0.010 7*** (0.003 9) |

||

| 市长变更×年轻市长 | −0.016 7** (0.007 8) |

|||||

| 市长变更×59岁现象 | −0.061 7** (0.024 1) |

|||||

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 城市固定效应 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 观测值 | 3 049 | 29 | 3 303 | 229 | 3 611 | 3 611 |

| R2 | 0.409 5 | 0.893 9 | 0.396 2 | 0.614 5 | 0.395 1 | 0.394 7 |

进一步,本文考察了市长年龄对变更雾霾效应的影响。一方面,根据市长年龄的平均值(50.46岁)将其分成两组,年轻一组为1,年老一组为0,并在回归方程中纳入市长变更与年轻市长虚拟变量的交叉项,回归结果见表6第(5)列。可以发现,市长变更的估计系数显著为正,而市长变更与年轻市长交叉项的估计系数显著为负,表明更年轻的市长有利于缓解变更对雾霾污染的加剧作用,与Kahn等(2015)、郭峰和石庆玲(2017)的研究结论一致。究其原因,由于中央对地方官员的绩效考核既是分阶段的也是连续的,而相对年轻的官员具备更好的仕途前景,因此需要力图保持政绩上的良好记录(王贤彬等,2009)。所以,相对于年纪大的市长,年轻市长未来晋升的可能性更大,出于长期职业生涯的考虑,更可能注重辖区的雾霾治理。另外,考虑到众所周知的“59岁”现象,即官员在即将离任时大肆贪污受贿的现象(刘海洋等,2017),可能导致官员与污染企业合谋而不利于雾霾治理。为考察这一效应,本文在回归方程中纳入市长变更与59岁虚拟变量①的交叉项,回归结果见表6第(6)列。可以发现,交叉项的估计系数显著为负,表明即将离任的市长反而减轻了变更对雾霾污染的加剧作用。可能的原因是,市长直接负责辖区环境治理工作,因环境事故遭受处罚的可能性更高,为了避免处分而导致多年努力付之东流(沈坤荣和金刚,2018),快离任的市长更加重视雾霾治理工作。

(二) 官员变更对雾霾污染波动的影响一定程度上,环境污染波动的大小反映政府掌控环境质量水平的能力(Sigman,2014)。本文进一步考察官员变更对雾霾污染波动的影响,估计结果见表7。可以发现,任一变更、书记变更、同时变更和稳健性的官员变更指标均显著推高雾霾污染的波动水平,而市长变更的影响则不显著。这意味着,地方政府领导人有能力控制本地雾霾污染,并且市委书记的掌控力和影响力要高于市长。前文虽然发现书记变更并不能显著影响雾霾污染水平,但这并不意味着某一地区的市委书记对该地环境不具有影响力。事实上,市委书记的权责往往能够覆盖市长的权责,即使市委书记不直接参与环境治理的具体政策实施,但是也会通过影响环保支出、地区经济转型等方式间接影响地区环境(张楠和卢洪友,2015)。本文的这一发现类似于黄寿峰(2017)的观点,即中国地方政府可以通过调整环境政策显著影响本地的雾霾波动性,并选择反映自身偏好和利益的环境质量水平。结合上文结论可以推测出,市委书记的影响力要大于市长,但其工作重心主要集中于党务、人事安排和统筹地方全局性事务,而市长则负责具体性的事务。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| 任一变更 | 书记变更 | 市长变更 | 同时变更 | Turnoverrobust | |

| 官员变更 | 0.016 9*(0.008 7) | 0.021 6**(0.009 5) | 0.011 2(0.009 9) | 0.019 9*(0.011 8) | 0.012 2**(0.005 6) |

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 观测值 | 3628 | 3663 | 3626 | 3622 | 3622 |

| R2 | 0.092 1 | 0.094 7 | 0.091 4 | 0.092 1 | 0.092 5 |

上文的实证内容建立了官员变更与雾霾污染之间的关系,但还没有建立两者联系的桥梁−影响机制。鉴于此,本文进一步研究官员变更影响雾霾污染的机制和途径。上文提及,官员变更对雾霾污染的影响分为正向的新官上任效应和负向的震慑效应,而实证结论表明前者占据主导地位。因此,本文主要分析新官上任效应作用于雾霾污染的两条渠道−降低环境规制强度和偏向硬性公共品的财政支出。同时,由于地级市层面缺乏环境支出和基础设施投资的数据,所以本文从“官员变更是否增加固定资产投资”这一侧面来验证第二条影响渠道。需要指出的是,由于缺乏更为翔实的城市数据,下文给出的证据可能只是间接的、侧面的和探索性的。

1. 降低环境规制强度。官员变更是否降低了环境规制强度呢?为了回答这一问题,首先需要构建衡量环境规制强度的指标。由于环境规制指标具有不可直接量化的特征,既有文献从投入型和绩效型角度构造了多种指标。根据地级市层面数据的可获得性,本文遵循Zhang等(2017)的思路,以工业SO2去除率表征地级市环境规制强度。具体计算公式为,工业SO2去除率=工业SO2去除量/(工业SO2去除量+工业SO2排放量),分母实际上就是工业SO2产生量。正如Barla和Perelman(2005)所言,SO2排放的变化能够反映一个国家改善环境的努力程度。因此本文同时考察官员变更对工业SO2去除率、工业SO2去除量和工业SO2排放量的影响,以此观察官员变更对某地方政府对环境的重视程度和改善其质量的努力程度,从侧面反映环境规制强度的变化,估计结果见表8。由表8可知,市委书记或市长任一变更在当期显著增加工业SO2排放量,滞后一期显著降低工业SO2去除率和工业SO2去除量。同时,这一结论基本也存在于市长变更的子样本中,但在工业SO2去除量方程中,市长变更滞后一期的估计系数不显著为负。上述结论证明,官员变更导致环境规制强度降低,并且存在滞后效应,即环境规制强度会持续下降。

| 任一变更 | 市长变更 | |||||

| SO2去除率 | SO2去除量 | SO2产生量 | SO2去除率 | SO2去除量 | SO2产生量 | |

| 官员变更当期 | −0.003 6 | −0.006 3 | 0.028 4** | 0.001 5 | 0.021 7 | 0.026 9* |

| (0.006 1) | (0.032 9) | (0.014 3) | (0.006 8) | (0.036 9) | (0.013 8) | |

| 官员变更滞后一期 | −0.011 6** | −0.061 4** | −0.006 9 | −0.012 1* | −0.053 2 | −0.018 7 |

| (0.005 6) | (0.030 6) | (0.014 0) | (0.006 2) | (0.034 8) | (0.014 5) | |

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 观测值 | 2 985 | 2 900 | 2 993 | 2 987 | 2 903 | 2 996 |

| R2 | 0.508 0 | 0.443 4 | 0.259 6 | 0.509 1 | 0.443 6 | 0.260 0 |

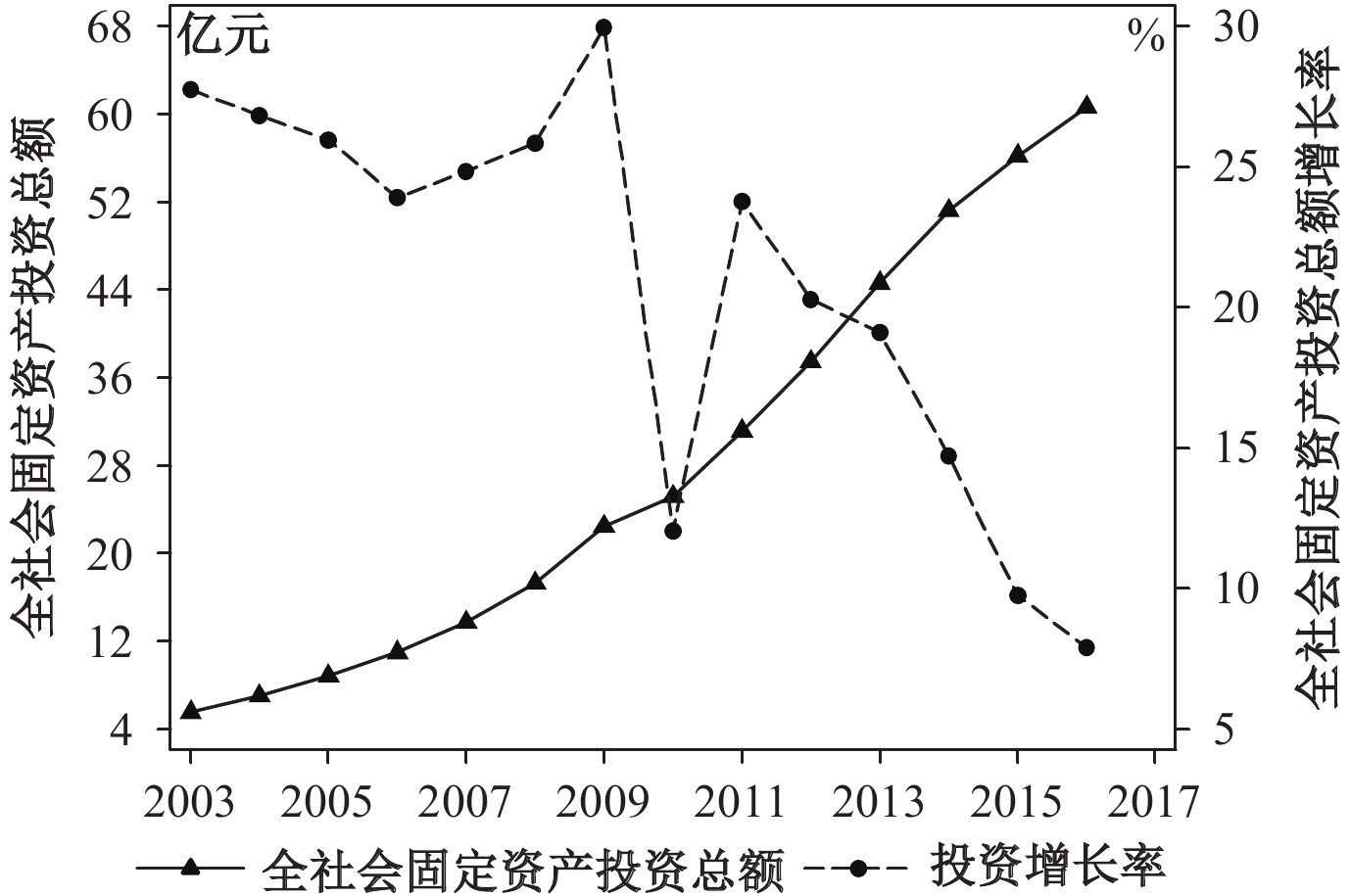

2. 增加固定资产投资。既有文献(王贤彬等,2010)发现,为实现快速的经济增长目标,地方官员高度倚重投资扩张。图4绘制了2003–2016年全社会固定资产投资总额与增长率的演变趋势。从图4可以看出,全社会固定资产投资总额一直处于快速上升通道,从2003年的5.56亿元增加至2016年的60.65亿元,增幅接近十倍;同时,投资增长率整体上呈现波动下降的趋势,未来需要寻找新的经济增长动力。那么,官员变更是否增加了固定资产投资呢?表9报告了官员变更对投资增长率影响的回归结果。从表9可以发现,虽然官员变更的当期不能显著影响投资增长率,但是官员变更的滞后一期显著推高投资增长率,这种时滞效应蕴含官员上任后会通过增加固定资产投资的手段来促进辖区经济发展。这一结论类似于王贤彬等(2010)的研究,他发现地方官员为了急于做出成绩,官员变更会显著推高全国总体的投资增长率。由于这些固定资产投资绝大多数用于生产性公共品,而环境支出等软性公共品的支出比重和增长速度要远远低于生产性公共品,因此不利于抑制雾霾污染水平。

|

| 图 4 2003−2016年全社会固定资产投资总额与增长率演变趋势 |

| 任一变更 | 市长变更 | |||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 官员变更当期 | −0.002 9(0.005 8) | −0.002 2(0.005 8) | −0.005 9(0.006 3) | −0.004 8(0.006 4) |

| 官员变更滞后一期 | 0.013 9**(0.005 6) | 0.017 9***(0.005 7) | 0.012 6*(0.006 5) | 0.018 7***(0.006 6) |

| 控制变量 | 否 | 是 | 否 | 是 |

| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 观测值 | 3 198 | 3 004 | 3 202 | 3 008 |

| R2 | 0.244 9 | 0.263 2 | 0.244 8 | 0.263 5 |

由于中国地方政府拥有所辖地区的资源支配权,对地方发展具有强大的影响力,因此地方政府领导人的变更可能会影响当地环境质量。然而,既有雾霾治理的文献并没有关注官员变更的影响,更加忽略了官员变更对雾霾污染的影响机制。鉴于此,本文利用2003−2016年中国281个地级城市的面板数据,借助于地方领导人变更这一具有“准自然实验”性质的事件,实证检验了官员变更对雾霾污染的影响。研究结果表明:(1)官员变更显著加剧了雾霾污染水平,意味着新官上任效应占主导地位;(2)这一促进效应主要由市长变更所导致,而市委书记变更对雾霾污染的影响并不显著,这根源于两类辖区官员的不同分工;(3)官员变更的雾霾效应存在区域异质性,在东部、中部与资源型城市的子样本中更为明显;(4)官员变更的雾霾效应因官员个体特征而存在差异,在外地官员的子样本中更为显著,并且更年轻、59岁特定年龄的市长有利于缓解官员变更对雾霾污染的加剧作用;(5)官员变更显著增加雾霾污染的波动水平,并且市委书记的影响力要高于市长;(6)降低环境规制强度与增加固定资产投资是官员变更加剧雾霾污染的两个重要影响机制。

本文的结论丰富了官员与污染相关的政治与环境经济学文献,对理解地方政府行为与环境污染的关系具有一定的理论价值,并且对完善官员治理和雾霾污染防治具有重要的现实意义。本文的政策建议直接蕴含在研究结论之中:

(1)避免地方官员的频繁变更,保持环保政策执行的连续性。本文的核心结论显示,官员变更导致雾霾污染水平上升。地方领导人的频繁变更会产生新一轮的新官上任效应,诱发地方官员执政行为的浮躁化、执政理念的短视化及执政政绩的泡沫化等系列问题(李后建,2016),导致雾霾治理等环保工作让位于经济发展。同时,地方官员频繁变更也会削弱治霾政策等公共政策的连续性、稳定性,引发较高程度的政策执行波动与偏差。因此,保持官员任期的相对稳定,避免地方官员的频繁变更,确保领导干部职务更迭的制度化、法制化和有序化,有助于保持环保支出和环保政策执行的持续性。

(2)完善地方官员的环保激励机制,弱化官员变更的新官上任效应。应将雾霾治理指标纳入政绩考核体系中,构建以绿色发展为导向的多元化考核评价体系,以矫正地方政府目标函数,合理引导地方政府领导人的行为偏好,使其充分认识到环境保护是功在当代、利在千秋的伟大事业。通过政治激励制度建设激励地方政府官员追求经济和环境的协调发展,杜绝用“绿水青山”兑换“金山银山”的短视行为,彻底扭转简单地以GDP增长率论英雄的政绩导向,从而提高地方政府环境保护和雾霾治理的自发性意愿,促使新任官员的“三把火”不仅仅聚焦于经济发展,还应关注“绿水青山”这“一把火”。

(3)完善地方官员的环保约束机制,强化官员变更的震慑效应。应设计健全可行的问责机制,着力构建雾霾治理的长效机制,保证治霾工作的有效性。一方面,以“党政同责”“一岗双责”“一票否决”“终身追究”等非常严格的环境制度强化地方政府治理雾霾污染的刚性约束;另一方面,完善动态的减霾指标考核评价机制。《“十三五”生态环境保护规划》强调,关于各类生态环境评估考核,应对执行情况进行中期评估和终期考核。动态的减霾考核评价机制可以避免政策执行过程的从众行为,并且以时间区间内的平均减霾绩效代替时点上的数据进行动态综合评价,防止治标不治本的临时性治理措施与运动式治理行为。

① 样本中,市长年龄的最大值为61岁,考虑到“59岁”现象是离任之前的一种特定现象,因此本文将“59岁”现象这一变量定义为,如果市长大于等于59岁,则赋值为1,否则为0。可以说,本文考察的是一种广义上的“59岁”现象。

| [1] | 陈诗一, 陈登科. 雾霾污染、政府治理与经济高质量发展[J].经济研究,2018(2). |

| [2] | 郭峰, 石庆玲. 官员更替、合谋震慑与空气质量的临时性改善[J].经济研究,2017(7). |

| [3] | 黄寿峰. 财政分权对中国雾霾影响的研究[J].世界经济,2017(2). |

| [4] | 雷平, 曹黎明, 赵连荣. 乡土官员对区域经济与环境发展路径的影响[J].中国人口•资源与环境,2018(4). |

| [5] | 李后建. 官员更替、寻租行为与企业联盟研发投入[J].产业经济研究,2016(3). |

| [6] | 梁平汉, 高楠. 人事变更、法制环境和地方环境污染[J].管理世界,2014(6). |

| [7] | 刘海洋, 林令涛, 黄顺武. 地方官员变更与企业兴衰——来自地级市层面的证据[J].中国工业经济,2017(1). |

| [8] | 陆铭, 冯皓. 集聚与减排: 城市规模差距影响工业污染强度的经验研究[J].世界经济,2014(7). |

| [9] | 罗党论, 佘国满. 地方官员变更与地方债发行[J].经济研究,2015(6). |

| [10] | 潘越, 陈秋平, 戴亦一. 绿色绩效考核与区域环境治理——来自官员更替的证据[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2017(1). |

| [11] | 钱先航, 徐业坤. 官员更替、政治身份与民营上市公司的风险承担[J].经济学(季刊),2014(4). |

| [12] | 秦蒙, 刘修岩, 仝怡婷. 蔓延的城市空间是否加重了雾霾污染——来自中国PM2.5数据的经验分析[J].财贸经济,2016(11). |

| [13] | 邵帅, 李欣, 曹建华, 等. 中国雾霾污染治理的经济政策选择——基于空间溢出效应的视角[J].经济研究,2016(9). |

| [14] | 沈坤荣, 金刚. 中国地方政府环境治理的政策效应——基于" 河长制”演进的研究[J].中国社会科学,2018(5). |

| [15] | 王芳. 正式制度、非正式制度与公共品供给——来自地级市的证据[J].世界经济文汇,2018(4). |

| [16] | 王贤彬, 徐现祥, 李郇. 地方官员更替与经济增长[J].经济学(季刊),2009(4). |

| [17] | 王贤彬, 徐现祥, 周靖祥. 晋升激励与投资周期——来自中国省级官员的证据[J].中国工业经济,2010(12). |

| [18] | 文雁兵. 新官上任三把火: 存在中国式政治经济周期吗[J].财贸经济,2014(11). |

| [19] | 吴培材, 王忠. 官员更替对城市环境污染的影响——基于地级市面板数据的分析[J].城市问题,2016(5). |

| [20] | 于文超, 何勤英. 辖区经济增长绩效与环境污染事故——基于官员政绩诉求的视角[J].世界经济文汇,2013(2). |

| [21] | 张华, 丰超, 刘贯春. 中国式环境联邦主义: 环境分权对碳排放的影响研究[J].财经研究,2017(9). |

| [22] | 张楠, 卢洪友. 官员垂直交流与环境治理——来自中国109个城市市委书记(市长)的经验证据[J].公共管理学报,2016(1). |

| [23] | Barla P, Perelman S. Sulphur emissions and productivity growth in industrialised countries[J].Annals of Public and Cooperative Economics,2005,76(2):275–300. |

| [24] | Cai H B, Chen Y Y, Gong Q. Polluting thy neighbor: Unintended consequences of China’s pollution reduction mandates[J].Journal of Environmental Economics and Management,2016a,76:86–104. |

| [25] | Cai X Q, Lu Y, Wu M Q, et al. Does environmental regulation drive away inbound foreign direct investment? Evidence from a quasi-natural experiment in China[J].Journal of Development Economics,2016b,123:73–85. |

| [26] | Chen Y Y, Ebenstein A, Greenstone M, et al. Evidence on the impact of sustained exposure to air pollution on life expectancy from China’s Huai River Policy[J].Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2013,110(32):12936–12941. |

| [27] | Ebenstein A, Fan M Y, Greenstone M, et al. New evidence on the impact of sustained exposure to air pollution on life expectancy from China’s Huai River Policy[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2017,114(9):10384–10389. |

| [28] | Kahn M E, Li P, Zhao D X. Water pollution progress at borders: The role of changes in China’s political promotion incentives[J].American Economic Journal: Economic Policy,2015,7(4):223–242. |

| [29] | Sigman H. Decentralization and environmental quality: An international analysis of water pollution levels and variation[J].Land Economics,2014,90(1):114–130. |

| [30] | Wu J, Deng Y, Huang J, et al. Incentives and outcomes: China’s environmental policy[R]. NBER Working Paper, No. 18754, 2013. |

| [31] | Zhang K, Zhang Z Y, Liang Q M. An empirical analysis of the green paradox in China: From the perspective of fiscal decentralization[J].Energy Policy,2017,103:203–211. |

| [32] | Zheng S Q, Kahn M E, Sun W Z, et al. Incentives for China’s urban mayors to mitigate pollution externalities: The role of the central government and public environmentalism[J].Regional Science and Urban Economics,2014,47:61–71. |

2.School of Business Administration,Nanjing Audit University,Jiangsu Nanjing 211815,China