2019第21卷第3期

自媒体与移动互联时代,极微小事件都可能导致组织面临严峻的舆情与危机。2018年以来,中兴通讯被禁、联想5G投票旧案、鸿毛药酒、广厦俱乐部、滴滴出行等组织面临的危机事件引起广泛的舆论关注,几个不同行业与类型的组织危机处理及其影响激发了理论界与实务界对组织危机处理的探讨。危机处理是参与社会生产的组织面对突发或紧急状态而采取的紧急管理措施(高恩新和赵继娣,2017)。

已有研究表明,国外学术界围绕外部环境、内部因素和利益相关者的话语行为等形成了不同的危机研究视角,主要包含基于外部环境的社会进化学说(Probst和Raisch,2005;Giddens,1982),基于内部因素的技术视角(Pauchant和Douville,1993)、文化视角(Bowers等,2017)和个体视角(Alkandari等,2017),基于组织利益相关者话语行为的传播规范(Watson等,2017)、传播机制(Bentley,2018)、说服策略(Johansen等,2012)和传播动态(Ye和Ki,2017)等视角。国外对危机困境下员工个体行为的研究,大多是从员工所受的心理及经济方面的损害、危机意识、用制度鼓励和规范员工的危机处理行为等方面展开(Aljuhmani和Emeagwali,2017)。国内理论界与实务界对组织危机处理的研究大多是对西方危机处理理论的引进,缺乏一定的本土性(刘茜和王高,2006)。梳理文献后发现,危机中组织成败的关键在于其危机处理能力,面对各种危机情境,人治是组织危机处理之道(董临萍,2005)。虽然国外学者对个体行为已进行了研究,但这些研究大多是基于制度性的硬要求,这一被动式的行为研究在中国本土危机情境下难以发挥危机激励作用(Vardarlıer,2016)。中国管理学的组织情境化研究应立足于中国本土,因此,引入中国情境研究危机处理的本土化就显得尤为重要(郑雅琴等,2013)。在中国本土文化下,危急时刻个体采取积极主动行为的动机并不是物质激励而是精神激励(程承坪,2002)。危急时刻员工主动行为的激发因素(精神激励)来源于组织文化的影响(黄国群,2011)。组织应对危机的三个关键因素中,组织文化相较于战略转型、组织能力居于核心位置(Deverell和Olsson,2010)。只有能够适应危机的组织文化,才能激发员工的创新能力、危机驾驭能力和对组织的适应力(何轩和张信勇,2015)。

家文化在中国传统文化中居于核心地位,中国社会的各种关系中皆存在广泛的伦理关系,个体倾向于将自己的人际关系家庭化(储小平,2003)。以血缘关系为纽带的家文化重视感情、亲情、人情(王兰,2007),其中,亲情是家文化的核心内容(刘晓兴,2017)。这种以家族为依托的亲情伦理关系构成中国文化的基本特征(聂永华,2005)。中国人“家”、“国”同构的伦理观使家庭亲情泛化,将个体在家族中的处事方式、关系模式和结构概化到非家族性的组织或团体中,形成“泛家族主义”(杨国枢等,2008),从而泛化成组织与员工之间的类亲情交换关系。类亲情交换关系促使员工与组织为了满足对方的需求而采取不求回报、不计得失的行为。这种交换关系与中国家庭中的亲人相处之道类似,家庭成员彼此相互依赖、相互照应,不分你我,休戚与共(朱苏丽等,2015)。有学者从三类组织入手研究类亲情交换关系在中国组织中的形成、发展及演化(朱苏丽和龙立荣,2017);也有学者在认同组织存在类亲情交换的基础上,提出中国本土文化下仁慈的人力资源导向能够促使员工与组织之间类亲情交换关系的建立,进而促进员工角色内行为和角色外行为(吴坤津等,2017)。在中国家庭亲情的文化背景下,家族成员在危机中会放下一切利益纷争去处理外在的威胁。此时,类亲情作为一种精神性的危机激励因素能够发挥重要作用。对研究类亲情、组织危机处理等方面的文献进行梳理后发现,类亲情与组织危机处理之间存在两个重要的影响因素:员工危机意识和组织公民行为。基于类亲情交换关系,员工会产生角色外的组织公民行为(朱苏丽等,2015),并由危机产生危机感,进而激发员工对抗危机的意识和能力。

自媒体与移动互联背景下,组织危机一旦爆发,其传播性和破坏性都将给组织和社会带来巨大危害。因此,探讨基于中国本土文化的类亲情对组织危机处理能力提升的影响及其内在的作用路径和机理,可以丰富中国本土关于组织危机处理的理论研究,指导中国组织提升危机处理能力。本文以中国28个省级行政区域的1 266份调查问卷为样本,纳入组织公民行为和员工危机意识两个因素,实证检验根植于中国传统文化的组织与员工间的类亲情交换关系对组织危机处理能力提升的综合影响,并解析其作用路径和内在机理。研究表明,组织与员工之间的类亲情交换关系的培育和发展有利于提升组织的危机处理能力,员工的组织公民行为与危机意识在其中发挥重要的综合作用,类亲情交换关系会促使员工产生组织公民行为,进而增强员工的危机意识,有利于组织危机处理能力的提升。

本文的主要贡献在于:第一,结合中国文化,聚焦中国组织危机管理本土化问题,从组织文化与员工个体视角探讨基于中国传统文化的类亲情对组织危机处理能力提升的作用路径与机理,以此丰富中国组织本土化危机处理的理论探讨,增强西方组织危机处理理论在中国本土组织的适应性;第二,纳入组织公民行为与员工危机意识两个因素,实证检验与分析类亲情交换关系提升组织危机处理能力的作用路径及其内在机理,以期指导中国组织将西方危机处理理论与中国传统文化和组织管理情境相结合,形成本土化的管理实践指导,这对中国组织危机处理能力的提升具有管理实践价值。

二、理论与假设 (一) 类亲情与组织危机处理能力中国社会受儒家文化的影响是根基性的、不易摧毁的,这种影响会转化为文化基因,并形成个体行为习惯(梁漱溟,2005)。以血缘关系为纽带的家庭伦理亲情驱使家庭成员积极承担义务,使家庭内部具有很强的凝聚力(李娜,2013),这种强劲的凝聚力在家庭遭遇外来侵犯时表现得最为明显。亲情只讲付出不求回报,是人们拼搏奋斗的精神支柱(何君安和刘文瑞,2013)。冠以“关系”著称的华人社会习惯性地将家庭中与亲人的相处之道泛化到非家族性的组织中(杨国枢等,2008),存在泛家族文化的组织同样存在类亲情。依附于泛家族文化存在的类亲情指导个体在围绕工作角色的各种关系中强调以义务为先,以对方为重,其出发点是利他的(朱苏丽等,2015)。当员工与组织建立起类亲情交换关系时,员工便会设身处地、不求回报、不计得失地为组织工作,这种积极作用在组织面临生死存亡时表现得尤为突出(朱苏丽和龙立荣,2017)。当员工感受到组织受到威胁时,便会摒弃一切因类亲情带来的偏私问题,团结一致共同抵御外来威胁。

员工的积极性和创造性在组织危机的预防和应对中发挥至关重要的作用(申江蛟和夏慧,2010)。危机处理的紧迫性和全局性要求组织成员积极主动、高效协作帮助组织转危为安。但是,由个体行为理论可知,个体在进行应急决策时,通过认知对决策任务做出内部表征,即在决策者的头脑中建立起相应的心理模型,在确定构想的过程中,决策者更多地采用直觉认知方式进行决策,这是个体心理潜意识的选择(朱华桂,2008)。心理学利己主义的相关研究表明,个体积极主动的自愿行为是基于对自身利益的追求,做出仅有利于自己的行为,而产生零和甚至负向博弈(陈真,2005)。这种行为最直接的反应是个体为谋取自身利益,不惜损害组织利益,在危机面前可能产生“墙倒众人推”的现象,使处于危机中的组织陷于内忧外患的境地。要想改变个体的直觉意识形成的行为模式,须在心理层面进行行为模式的重造,才能对个体的利己行为产生影响(朱苏丽等,2015)。研究表明,组织文化能够深化到个体心理结构中并形成潜意识的行为准则,对员工的价值观和行为方式产生影响。类亲情交换关系驱使员工产生利他行为,对组织产生家庭般依赖感、责任感,促使员工在危急时刻自发采取有利于组织的行动,从而有利于组织危机处理能力的提升。由此,提出如下假设:

H1:员工与组织之间的类亲情有利于提升组织的危机处理能力。

(二) 组织公民行为在类亲情与组织危机处理能力提升中发挥的作用组织公民行为是员工在组织所做的,不是组织工作说明明确要求的,但是能从总体上提高组织绩效的有利于组织的行为(Organ,1988)。对中国企业的相关研究表明,家族认同能够提升组织成员的忠诚度和成员间的凝聚力,进而对组织产生自豪感和组织公民行为(Lee等,2016)。中国企业存在浓厚的泛家族文化,从而形成员工对组织的类亲情情感,类亲情中存在着基于心理距离形成的信任关系(朱苏丽等,2015)。信任关系一旦形成,个体的行为结果总是表现为明显的组织公民行为(Özçelik和Fındıklı,2014)。心理契约理论表明,员工由信任产生一定的期望,组织满足员工的期望则能使员工对组织和上级更加信任,进而驱使员工产生强烈的情感承诺和组织支持感,同时也能创造良好的上下级关系,两者直接作用于员工的组织公民行为(Zhang等,2017;Newman等,2017)。

巴纳德认为组织是一个需要全体成员广泛参与的社会合作系统。在合作氛围下,员工的配合意愿将会促进组织公民行为的产生。在与组织互动交流中,组织与员工能够产生双向的情感承诺和依赖感,从而使员工具有一定的群体属性。当组织受到威胁时,员工的主动性会被调动起来,员工参与感会得到加强(王柳,2017),进而激发员工的组织公民行为。人的潜能在绝境中才能得到最大限度的发挥,因此,员工的意愿和能力在组织面临危机时能被最大程度地激发,此时员工愿意并有能力做出符合集体利益的组织公民行为,助推组织走出危机。综上,员工的组织公民行为在类亲情与组织危机处理能力提升之间发挥积极作用。基于此,提出如下假设:

H2:员工与组织之间的类亲情通过激发员工的组织公民行为提升组织的危机处理能力。

(三) 员工危机意识在类亲情与组织危机处理能力提升中发挥的作用危机意识是员工在日常工作中对组织可能遇到的危机事件及其后果严重性的充分认识(张玉亮和杨英甲,2017)。在忧患意识的基础上,员工会采取积极主动的行为对可能引发组织危机的潜在因素及时处理,并努力提升自身应对危机的能力,从而能对突发事件采取有效的行动。危机意识的强弱与组织的兴衰紧密相连,因此,组织在应对危机时不仅要着眼于高层,更应发动全体员工同心协力、依靠群体智慧帮助组织渡过难关(胡象明和陈晓正,2010)。

关于中国企业的相关研究表明,当组织面临危机时,具有较高组织认同度的员工会采取积极的管理行为,从而缓解组织面临的窘境,家族企业比具有较强的组织认同和管理行为的非家族企业表现得更为明显(Lee等,2016)。之所以产生这一现象,最根本的原因在于组织中存在非契约模式的关系,员工出于对组织的认同,受个人责任感的驱动,以道德规范为准绳,不求回报,相互依赖,休戚与共,进而形成类亲情交换关系。类亲情驱动员工站在组织的角度上,以主人翁意识对待组织的管理,为了使组织在激烈的竞争中获胜,员工必须具备危机意识,时刻保持警惕,防患于未然。由此,提出如下假设:

H3:员工与组织之间的类亲情通过增强员工的危机意识提升组织的危机处理能力。

(四) 员工危机意识和组织公民行为在类亲情与组织危机处理能力提升中的综合作用如上文所述,员工危机意识与组织公民行为对组织危机处理能力提升的具体作用机理并不完全相同。此外,由于员工危机意识与组织公民行为同时存在于组织中,如果其发挥的作用如假设H2和假设H3所述均存在,那么将可能存在多种作用路径:第一,如果两种作用路径同时存在,互为平行结构,类亲情提升员工危机意识,促进组织公民行为,员工分别出于意识觉知和实际行动促进组织危机处理能力的提升,两者具体的作用强度可能存在差异。第二,员工危机意识与组织公民行为之间并不一定独立,存在前后的作用结构,形成二阶段作用路径:一种可能是,类亲情提升了员工的危机意识,为解除危机,维护集体利益,进而产生组织公民行为,提升了组织的危机处理能力;另一种可能是,类亲情文化下,员工在实施组织公民行为的过程中产生换位思考,站在组织角度考虑可能面临的危机,进而产生危机意识,助推组织危机处理能力的提升。第三,平行路径与二阶段路径混合存在,即上述两种情况有可能形成全部或部分组合。

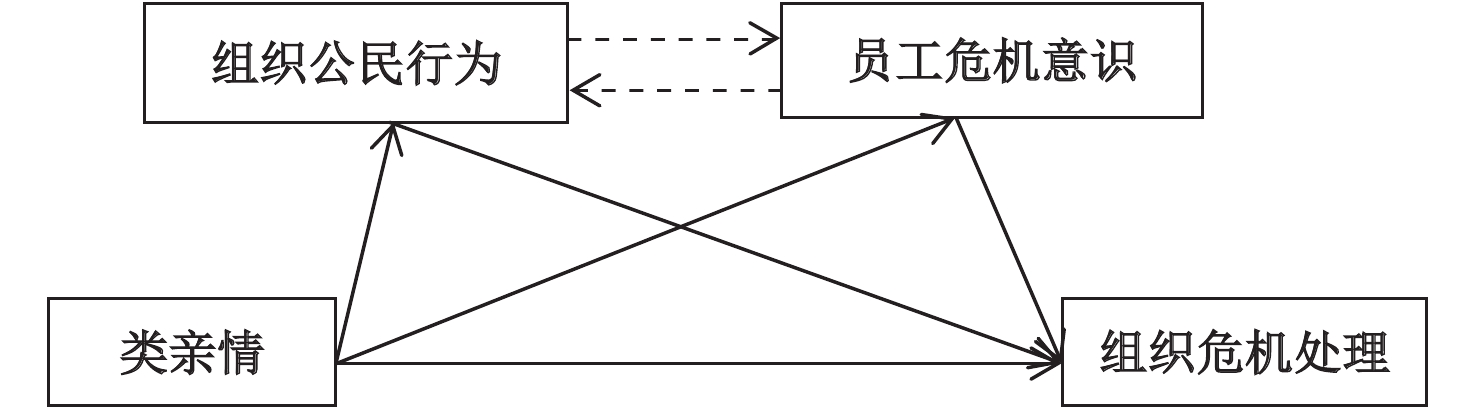

综上,组织公民行为与员工危机意识的作用路径较为复杂,如图1所示,每一种可能似乎都存在合理的解释,有必要通过实证数据找到合理的作用路径。基于此,员工危机意识与组织公民行为对组织危机处理能力提升的具体作用可能存在多种路径并有所差异,其具体作用路径有待探索,故提出如下假设:

|

| 图 1 理论模型 |

H4:类亲情通过员工危机意识和组织公民行为形成多种路径提升组织的危机处理能力。

三、研究设计与实施 (一) 样本为了使数据更具普适性,本文获取了28个省级行政区域的调研信息,包含装备制造业、金融业、餐饮业、电子信息及高科技等行业,调查对象大多是在中国组织工作的员工。本文采用焦点访谈法进行问卷设计与开发,问卷设计完成后,首先进行预调研,利用熟人关系网络共发放预调研问卷100份,回收后就问卷的内容和形式与被试者进行沟通,在此基础上进行适当修改并形成最终调研问卷。正式问卷调查采用四种方式:第一,联系企事业单位,将纸质问卷邮寄至各单位并组织填写,回收问卷373份;第二,利用成人继续教育开课机会,现场发放问卷并指导填写,共收回问卷156份;第三,MBA开课期间,指导MBA学员现场填写并收回问卷385份;第四,利用问卷星,通过QQ、微信、微博等社交平台发送问卷链接,收回问卷516份。为提高数据质量,设计纸质问卷时在题项之间留白,如留白处也被勾选,说明这份问卷的可信度值得商榷;对电子问卷,事先经过多人测试,界定做完一份问卷所需最短时间,以此剔除不合格电子问卷。通过以上四种方式共回收问卷1 430份,其中164份问卷由于数据缺失或失真而被剔除。最终获得1 266份有效问卷,有效率为88.5%,样本详情如表1所示。由样本可以看出,调研对象的结构、层次等符合中国的本土化情景,调查数据具有普适性。

| 类别 | 项目 | 百分比 | 类别 | 项目 | 百分比 | |

| 性别 | 男 | 47.90% | 岗位类别 | 行政类 | 36.70% | |

| 女 | 52.10% | 销售类 | 17.50% | |||

| 年龄 | 20岁及以下 | 0.70% | 财务类 | 11.60% | ||

| 21—30岁 | 43.70% | 技术类 | 26.30% | |||

| 31—40岁 | 47.60% | 生产类 | 7.90% | |||

| 41—50岁 | 7.50% | 岗位级别 | 普通员工 | 27.30% | ||

| 50岁以上 | 0.50% | 基层主管 | 34.70% | |||

| 学历 | 高中或中专以下 | 4.60% | 中层主管 | 29.10% | ||

| 大专 | 17.00% | 高层主管 | 8.90% | |||

| 本科 | 51.20% | 工作单位性质 | 国有组织 | 30.50% | ||

| 硕士及以上 | 27.70% | 民营组织 | 41.10% | |||

| 工作年限 | 1年及以下 | 13.50% | 外资/合资组织 | 7.00% | ||

| 1—3年 | 19.50% | 行政事业单位 | 11.20% | |||

| 4—5年 | 23.70% | 其他 | 10.20% | |||

| 6—10年 | 24.90% | |||||

| 10年以上 | 18.40% |

1.类亲情。类亲情研究在中国刚刚兴起,已有学者基于类亲情交换角度进行了前期研究,借鉴朱苏丽等(2015)开发的量表,员工与组织间的类亲情交换关系主要体现在三方面:中国式家庭中的相处之道、员工对待集体利益的付出程度、组织对员工的支持程度(朱苏丽等,2015)。基于这三个维度,本文选取类亲情交换维度的五个题项(朱华桂,2008),采用李克特五级量表,围绕利益、家文化、相互支持三个维度设计问卷,此变量的Cronbach’s α系数为0.832。

2.组织公民行为。西方关于组织公民行为测量维度在过去几十年取得了显著成就,但从Organ(1988)提出组织公民行为测量五维度至今,学术界对组织公民行为的测量维度构成仍未达成统一。目前国内对组织公民行为的研究大多是在西方研究的基础上进行的,缺乏一定的本土性。虽然樊景立根据台湾社会背景提出了组织公民行为五维度测量量表(梁建等,2017),台湾组织虽同为华人组织,但与大陆组织的制度安排等存在差异,该量表是否适合大陆仍有待检验。对东西方组织公民行为测量维度进行比较后发现,两者都具有的维度是:认同组织、利他主义和良心行为(张敏,2010),据此,本文选用这三个学术界广泛认同的维度,采用李克特五级量表设计问卷来测量组织公民行为,此变量的Cronbach’s α系数为0.745。

3.员工危机意识。管理学的中国本土化研究应当能够反映中国独有的特征,构念的选取、变量的测量应立足于中国本土文化(Tsui,2006)。因此,从已有研究中提炼出四方面的危机意识:忧患意识、责任意识、发展意识、机遇意识,并结合中国家文化、关系、人情、五伦、面子等元素设计问卷。在预调研阶段,本文分别设计六个题项对上述四个维度进行测量和统计后,对参与预调研者进行访谈,并结合焦点访谈结果删除相关题项,形成最终调研问卷,此变量的Cronbach’s α系数为0.788。

4.组织危机处理。组织危机处理是指组织对突发事件的处理能力,已有研究已证明组织的危机处理能力与员工密切相关。为了更好地通过员工了解组织的危机处理能力,通过焦点访谈发现可从员工对组织危机处理能力的感知和员工面对危机所采取的行为两方面测量这一变量。为进一步提高变量测量的严谨性,又对MBA学员进行面对面访谈,访谈结果进一步验证了组织危机处理能力的两个测量变量。总结被访谈者提到的高频词,进一步从内部支持、员工的应急能力、组织事件处理效率三个维度进行测量。由于是从员工个体感知角度测量的组织危机处理能力,在进行数据分析时进行了聚合效度分析。本文的数据分析结果显示组织危机处理能力量表具有良好的聚合效应,此变量的Cronbach’s α系数为0.759。

5.控制变量。已有研究表明,男性和女性面对危机的态度、采取的危机应对行为是不同的,其紧急状态下采取的不同行为对组织危机处理的影响程度不同(刘鹏程等,2013)。并且,随着员工工作年限的增加,员工对组织的熟悉程度和依赖感不断加强,在时间因素的推动下,能够激发员工的组织公民行为(陈佳琪和陈忠卫,2014),这种行为促使组织成员在面对危机时采取积极的行动,帮助组织走出危机。此外,组织危机的紧迫性要求组织在有限的时间内迅速做出反应,不同性质的组织有不同的内部分工,不同的组织内部整合方式决定了其内部运作系统,不同的运作系统对组织危机做出的反应和影响不同(Nooteboom,1999,O’Sullivan,2000)。因此,为避免上述因素对研究结果的干扰,本文选取员工性别、工作年限和单位性质三个变量作为控制变量。其中,员工性别为0、1变量,工作年限为连续变量,单位性质为无序变量,为了在结构方程模型中加入单位性质这一控制变量,用单因素方差分析法对其进行处理,变为0、1变量。

四、数据统计与假设检验 (一) 描述性统计表2显示各变量之间的均值、标准差及相关系数。由表2可知,类亲情与组织公民行为、员工危机意识、组织危机处理的相关系数在99%的置信水平上分别为0.631、0.467、0.606,呈显著正相关;组织公民行为与员工危机意识、组织危机处理在99%的置信水平上的相关系数分别为0.634、0.727,呈显著正相关;员工危机意识与组织危机处理的相关系数为0.719,也呈显著正相关。这些变量之间的相关性为研究假设检验提供了初步支持。

| 变 量 | 均值 | 标准差 | 工作年限 | 性别 | 单位性质 | 类亲情 | 组织公民行为 | 员工危机意识 | 组织危机处理 |

| 工作年限 | 4.83 | 5.089 | − | ||||||

| 性别 | 0.54 | 0.499 | −0.222** | − | |||||

| 单位性质 | 0.07 | 0.261 | 0.052 | 0.009 | − | ||||

| 类亲情 | 3.978 | 0.714 | −0.44 | −0.44 | −0.30 | − | |||

| 组织公民行为 | 4.128 | 0.542 | −0.028 | 0.005 | 0.013 | 0.631** | − | ||

| 员工危机意识 | 3.941 | 0.632 | −0.074 | −0.024 | −0.028 | 0.467** | 0.634** | − | |

| 组织危机处理 | 4.133 | 0.554 | −0.035 | −0.005 | −0.067 | 0.606** | 0.727** | 0.719** | − |

| 注:**表示在 0.01 水平(双侧)上显著相关,n=1 266。 | |||||||||

本文运用Amos17.0对样本数据进行聚合效度分析,分析结果如表3所示,量表中的12个维度的因素负荷全部大于0.5,表明量表的12个维度均可较好地反应其测量维度。组合信度为各变量内在质量的判别标准之一,若维度的组合信度值在0.6以上,表明量表的内在质量较好。样本数据统计显示,各维度的组合信度均大于0.6,因此,量表的内在质量较好。量表的平均方差抽取量AVE值在0.5以上,说明量表的聚合效度较好,进一步说明量表的内部质量符合要求。

| 变 量 | 维 度 | 因素负荷量 | 信度系数 | 测量误差 | 组合信度 | AVE |

| 类亲情 | 相互支持 | 0.91 | 0.83 | 0.17 | 0.69 | 0.70 |

| 家文化 | 0.87 | 0.76 | 0.24 | |||

| 利益 | 0.71 | 0.50 | 0.50 | |||

| 组织公民行为 | 良心行为 | 0.62 | 0.38 | 0.62 | 0.60 | 0.57 |

| 利他主义 | 0.82 | 0.67 | 0.33 | |||

| 认同组织 | 0.81 | 0.66 | 0.34 | |||

| 员工危机意识 | 发展意识 | 0.86 | 0.74 | 0.26 | 0.69 | 0.69 |

| 责任意识 | 0.76 | 0.58 | 0.42 | |||

| 忧患意识 | 0.87 | 0.76 | 0.24 | |||

| 组织危机处理 | 组织事件处理效率 | 0.86 | 0.74 | 0.26 | 0.65 | 0.65 |

| 员工应急能力 | 0.88 | 0.77 | 0.23 | |||

| 内部支持 | 0.67 | 0.45 | 0.55 |

本文首先对共同方法偏差进行程序控制,在问卷设计时将题目打乱,隐藏研究主题,采用准确、不带有任何导向性的语言叙述问题,以减少参与调查者对问题理解的模糊性和因项目语境导致的偏差。并且,线上、线下调查采取匿名方式进行,以降低社会称许性。此外,电子问卷调查分两次进行,时间间隔一个月,针对不同的工作情景进行调研。在空间上跨越28个省级行政区域,以减少区域文化认知的偏执性。

在程序控制的基础上,对调查获得的数据进行统计控制。运用Harman单因子检验法对样本数据进行检验,将四个变量的条目进行未经旋转的因子分析,提取1个固定因子,结果显示未经旋转的单个因子对总方差的解释力为38.558%,小于40%(曲如杰等,2015),将所有多个指标变量负载到一个单因子上,得到χ2/df=4.054,RMSEA=0.105,NFI=0.625,CFI=0.714,GFI=0.551,以上统计结果表明样本数据的共同方法偏差不足以影响研究结果。

(四) 员工危机意识和组织公民行为在类亲情与组织危机处理能力提升中的综合作用检验显变量经过加权平均等操作后,某种程度上会破坏原始数据的内在结构。因此,本文利用Mplus7.0进行潜变量的多路径探索性分析,构建以下两个模型:模型一,探索类亲情−组织公民行为−员工危机意识−组织危机处理、类亲情−组织公民行为−组织危机处理、类亲情−员工危机意识−组织危机处理的作用路径及效果;模型二,研究类亲情−员工危机意识−组织公民行为−组织危机处理、类亲情−组织公民行为−组织危机处理、类亲情−员工危机意识−组织危机处理的作用路径及效果。

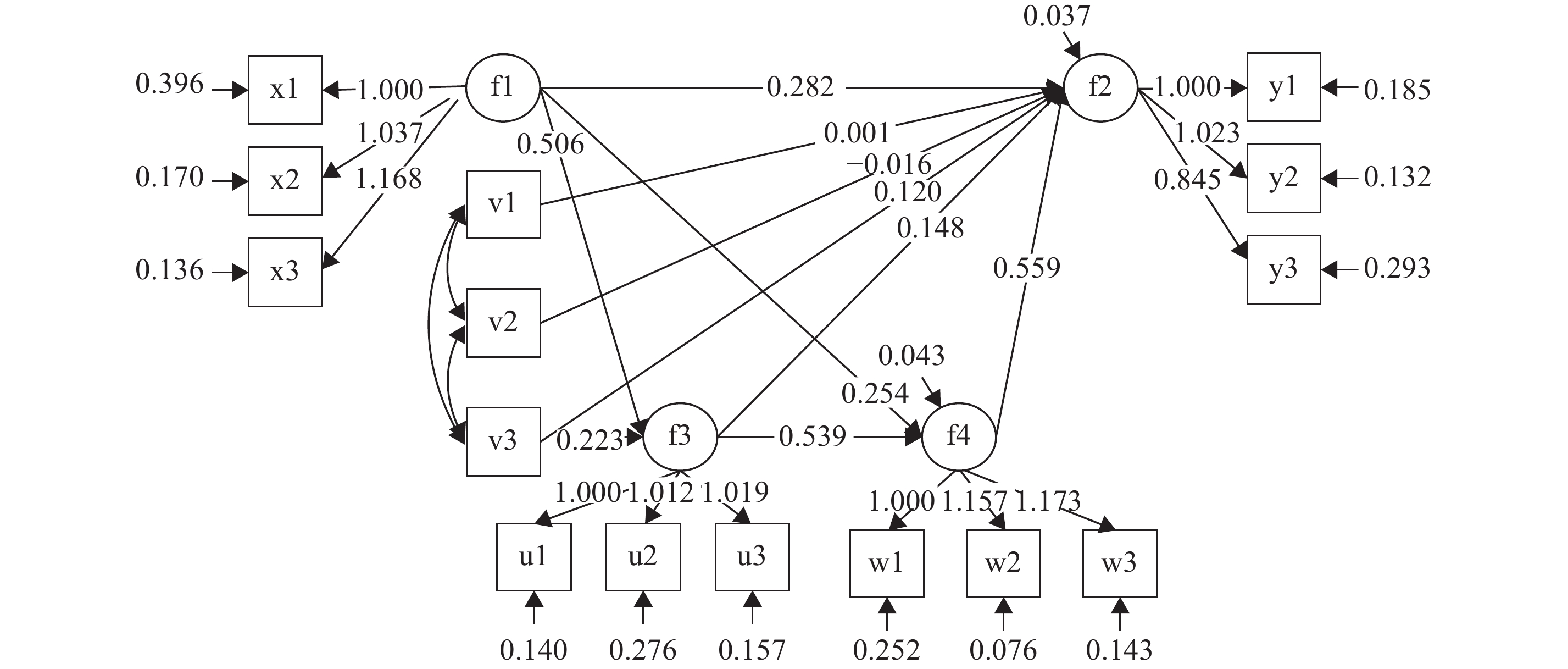

1.对模型一进行检验,输出的路径分析系数见图2和表4。表4显示,类亲情对组织危机处理的直接效应为0.282,p值为0,说明类亲情对组织危机处理有正向影响,假设H1成立;在99%的置信区间下,类亲情通过组织公民行为对组织危机处理的作用路径区间包含0,并且p值为0.198,大于0.05,说明组织公民行为在类亲情与组织危机处理之间的作用效应在0.01的水平上等于0,即类亲情通过组织公民行为对组织危机处理的作用不显著,假设H2不成立;类亲情通过员工危机意识对组织危机处理的作用路径在99%的置信区间为0.061−0.252,不包含0,并且p值为0.005,说明员工危机意识在类亲情与组织危机处理之间的作用效应在0.01的水平上显著不等于0,即类亲情通过员工危机意识对组织危机处理能力提升的影响显著,假设H3成立。

|

| 图 2 模型一路径系数图 注:(1)控制变量:V1为工作年限,V2为性别,V3为单位性质;(2)自变量:f1为类亲情,f3为组织公民行为,f4为员工危机意识;(3)自变量测量维度:X1为利益,X2为相互支持,X3为家文化;(4)Y1为内部支持,Y2为员工应急能力,Y3为组织事件处理效率;(5)U1为组织认同,U2为利他主义,U3为良心行为;(6)W1为忧患意识,W2为责任意识,W3为发展意识;(7)因变量:f2为组织危机处理。下同。 |

| 路径 | 效应(99%置信区间) | P值 | 假设 |

| f1→f3→f2 | 0.075(−0.042−0.181) | 0.198 | H2不成立 |

| f1→f4→f2 | 0.142(0.061−0.252) | 0.005 | H3成立 |

| f1→f3→f4→f2 | 0.152(0.073−0.296) | 0.005 | H4成立 |

| f1→f2 | 0.282(0.266−0.510) | 0.000 | H1成立 |

| 注:f1为类亲情,f2为组织危机处理,f3为组织公民行为,f4为员工危机意识。 | |||

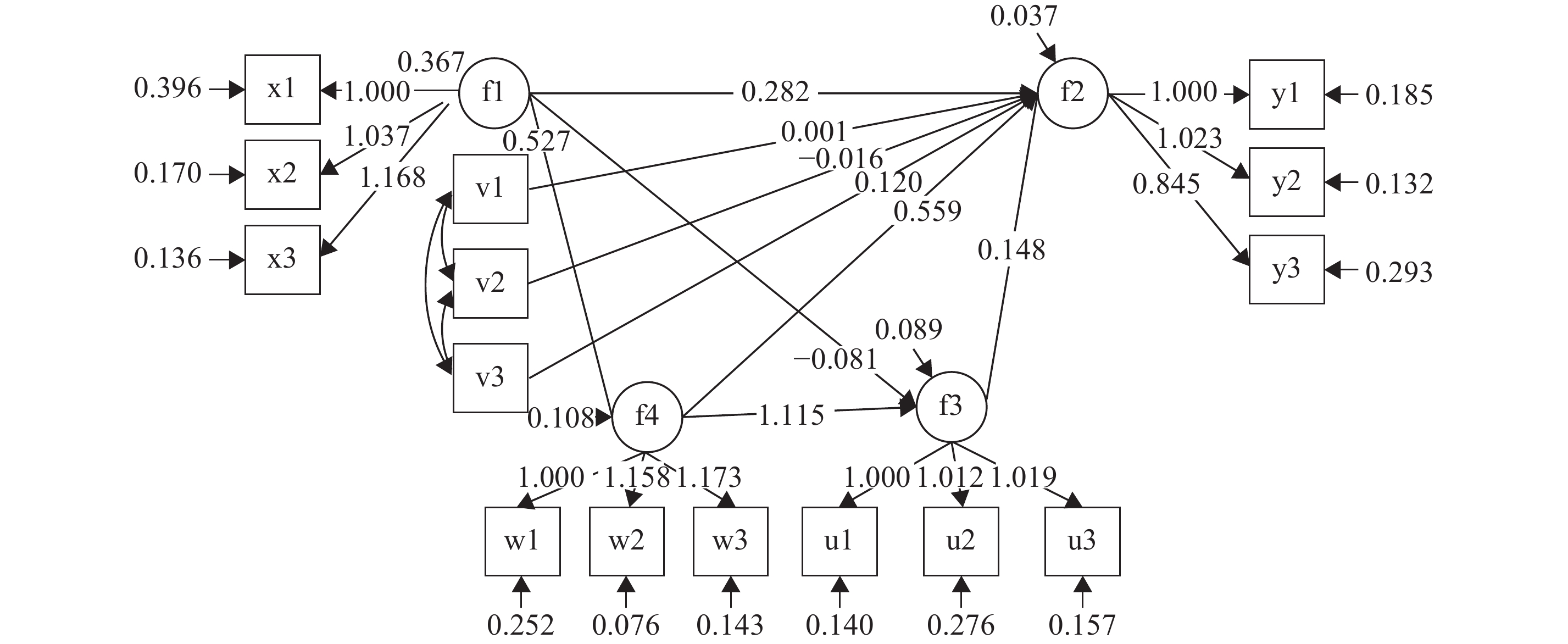

2.员工危机意识与组织公民行为的平行作用路径和二阶段作用路径检验。在检验模型一时,已经证明组织公民行为在类亲情与组织危机处理能力提升中发挥的作用不明显,因此并不存在组织公民行为与员工危机意识的平行直接作用路径。借助Mplus7.0对模型一的二阶段路径进行检验,检验结果如图2和表4所示,对模型二的检验结果如图3和表5所示。表4显示,由类亲情作用于组织公民行为,进而影响员工危机意识,最终对组织危机处理的作用效应在99%的置信区间为0.073−0.296,不包含0,表明从组织公民行为到员工危机意识的二阶段作用效应在0.01的水平上显著不等于0,并且p值为0.005,说明从组织公民行为到员工危机意识的二阶段作用路径是显著存在的;表5显示,由类亲情作用于员工危机意识进而影响组织公民行为,最终对组织危机处理的作用效用在99%的置信区间为−0.056−0.212,包含0,p值为0.203,说明从员工危机意识到组织公民行为的二阶段作用路径是不明显的。综上,通过对比发现,模型一为本文的理论模型,存在“类亲情—组织公民行为—员工危机意识—组织危机处理”的二阶段作用路径。

|

| 图 3 模型二路径系数图 |

| 路径 | 效应(99%置信区间) | P值 | 假设 |

| f1→f4→f2 | 0.295(0.140−0.505) | 0.002 | H3成立 |

| f1→f3→f2 | −0.012(−0.081−0.006) | 0.487 | H2不成立 |

| f1→f4→f3→f2 | 0.087(−0.056−0.212) | 0.203 | H4不成立 |

| f1→f2 | 0.282(0.266−0.510) | 0.000 | H1成立 |

| 注:f1为类亲情,f2为组织危机处理,f3为组织公民行为,f4为员工危机意识。 | |||

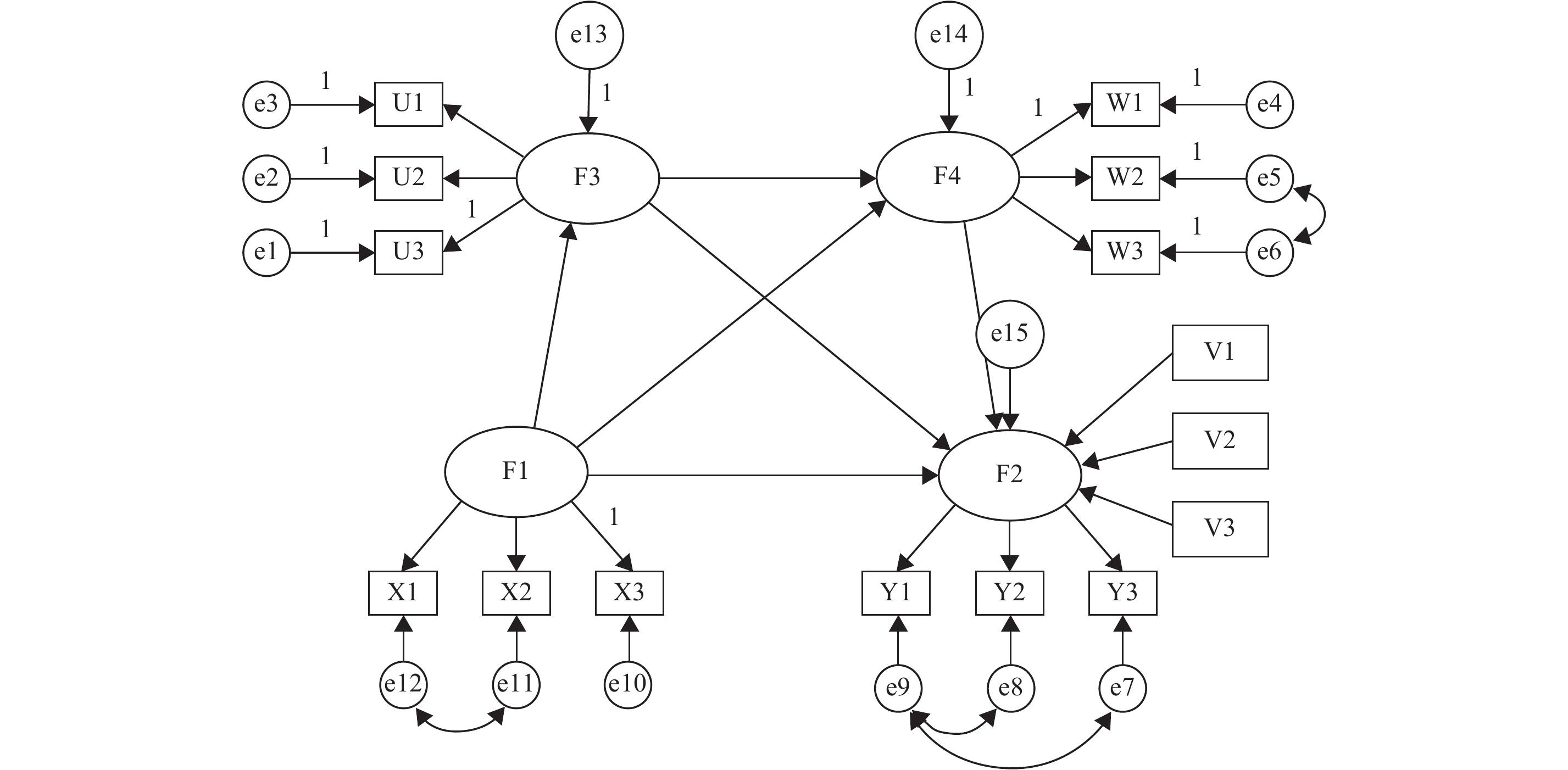

为验证选取的模型(模型一)的拟合优度,本文构建结构方程并利用Amos17.0检验模型一的拟合优度。根据Amos17.0输出的修正指标对模型进行修正,最终得出结构方程的作用路径见图4。图4所示的结构方程作用路径与样本数据的拟合状况良好,拟合指标见表6,所有关键指标均符合拟合标准,说明该模型的配适度较好,本文探索的模型(模型一)与数据的拟合状况较好,因此,该模型为本研究所确定的模型。

|

| 图 4 标准路径系数图(模型一) |

| 拟合指标 | χ2/df | RMSEA | GFI | AGFI | NFI | RFI | CFI | PGFI |

| 拟合标准 | <2 | <0.08(若<0.05优良;<0.08良好) | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.50 |

| 运算结果 | 1.569 | 0.034 | 0.968 | 0.951 | 0.968 | 0.958 | 0.988 | 0.645 |

由此可知,类亲情通过组织公民行为和员工危机意识影响组织危机处理能力的三条作用路径的总效应为0.37,类亲情对组织危机处理的直接影响效应为0.282,由类亲情到组织危机处理形成的四条路径总效应为0.652,组织公民行为和员工危机意识形成的三条作用路径对组织危机处理能力提升的影响效应占总效应的56.75%,其比重超过类亲情对组织危机处理的直接影响。至此,将理论模型修正为图5。

|

| 图 5 修正后的理论模型 |

实证研究结果表明,员工的类亲情情感对组织危机处理能力的提升有显著的正向影响,即组织文化中含有类亲情的组织面临突发事件引起的组织危机时,员工对组织的家庭般的归属感能激励员工帮助组织渡过危机。

中国人对家庭的重视和眷恋使其产生保护家人、与家人共存共荣的期望,当家庭成员的安全、利益受到外部威胁时,个体会本能地采取进攻、防御行为。当今社会,由于权力和利益因素的渗透,使家庭亲情不再纯粹,并且在家庭成员的利益纷争面前呈现一定的软弱性(何君安和刘文瑞,2013)。但是,当家庭成员受到来自外部的安全威胁时,个体对家庭的责任意识和保护意识驱使个体采取“护短”行为,这种行为方式使得家庭形成极强的凝聚力,家庭成员抛开一切利益纷争,团结一致,共同抵御危机。

(二) 类亲情通过组织公民行为提升组织危机处理能力的作用不明显理论上,员工基于类亲情对组织产生家庭归属感、责任感,进而通过组织公民行为对组织危机处理产生积极影响。但实证研究表明,组织公民行为在类亲情与组织危机处理能力提升中发挥的作用不明显。

出现这种现象的原因可能在于:第一,经文献梳理后发现,组织公民行为产生的机制及其影响会受到诸如文化、组织情境、员工个性特点、领导风格等因素的影响(Podsakoff等,2000;Nielsen等,2012)。组织公民行为的概念起源于西方,其主流理论研究是结合西方情境进行的,西方文化与中国本土文化存在本质区别。因此,中国文化背景下的组织情境、领导风格、员工个性特点等因素可能导致组织公民行为及其产生的根源和影响效果与西方文化和组织情境下的组织公民行为存在差异(Jin等,2017)。第二,国内外研究表明,组织公民行为是员工自觉从事的,没有包含在组织正式制度体系中的有利于组织目标实现的角色外行为,利他、谦恭、无私、公民道德、顺从、自我驱动与发展是其重要的影响维度(Podsakoff等,2014),这些因素与员工个性特点、人格品质高度相关,大五人格理论可以很好地予以解释。因此,员工的组织公民行为不一定是基于类亲情而产生,可能是因具备上述人格品质而形成的。第三,组织公民行为的出现还可能基于利己性的、明显的工具性动机(Marinova等,2010),可能出于晋升、对角色内工作不感兴趣、逃避不喜欢做的事情、获得精神上的美誉或实质性的组织酬赏( Mackenzie等,2011)等目的,一旦目的实现,组织公民行为会衰减或消失,这种组织公民行为是被迫或不自愿产生的。第四,当员工对组织产生强烈的家庭归属感时,所采取的组织公民行为也许是无意识的,这种无意识行为很难在大脑中形成印象,因此,在进行调查时,个体很可能对问题的敏感性不强。

综上,组织与员工之间的类亲情是一种组织情境,类亲情是否能够产生组织公民行为还会受员工个性特点、人格品质、工具性动机等个体因素的影响。此外,文化、领导风格等因素也会起到重要的影响作用。这些因素可能导致组织公民行为在类亲情与组织危机处理能力提升中发挥的作用不明显。

(三) 组织与员工之间的类亲情能够增强员工的危机意识,进而提升组织的危机处理能力实证研究表明,类亲情有利于员工危机意识的增强,进而提升组织的危机处理能力。类亲情与员工危机意识的相关系数是0.467,员工危机意识与组织危机处理的相关系数是0.719,员工危机意识对类亲情与组织危机处理的作用效应为0.142,对总效应的贡献值为21.78%,员工危机意识的提升增强了组织危机处理能力。

危机意识并非草木皆兵,而是强调个体具有警觉意识,用批判的眼光去审视当前的局势,把隐藏在表象之下细微、可能的危机引爆点扩大化,从而及时消除潜在的威胁。在组织与员工的类亲情交换关系背景下,危机意识、忧患意识强烈的“家庭”及其成员更能产生聚合作用,增强凝聚力(谭春平等,2018),并时刻洞察组织及其成员可能面临的危机,避免成员及组织陷于不利境地。即使组织面临突发危机状况,成员也能团结一心,及时分析并提出正确的应对方案,并会不计个人得失、以集体利益为重予以应对。

(四) 类亲情激发员工的组织公民行为,进而增强员工的危机意识,最终提升组织的危机处理能力实证研究表明,除了直接作用外,类亲情还通过组织公民行为、员工危机意识两个因素对组织危机处理产生影响。在多重路径检验时,由类亲情到组织公民行为再到员工危机意识最后作用于组织危机处理的路径检验显著,而类亲情到员工危机意识再到组织公民行为最后作用于组织危机处理的路径检验没有通过。由此可知,员工基于类亲情从而无意识地产生组织公民行为,在实施组织公民行为的过程中对组织产生忧患意识,进而在危急时刻能够通过自身内在的行为模式,努力帮助组织渡过难关。这一现象也能很好地说明中国人“做”先于“说”的行事风格。基于伦理亲情的个体遇到危机时其行为受潜意识支配,首先考虑的是该做什么来解除当前困境,而不是对之后还可能引发的状况患得患失。行动重于一切的观念使个体遵从先组织公民行为后员工危机意识的危机处理行为路径。通过对比作用效应的大小发现,员工危机意识对类亲情与组织危机处理的效应值为0.142,而由组织公民行为到员工危机意识的链式作用效应为0.152,二者相差不大。加入了组织公民行为的链式作用效应虽然检验显著,但是增加的效应值却很小,在考虑组织培育相关行为的成本下,员工危机意识应该首先得到重视。

六、结论与实践价值启示 (一) 结论与展望深受中国传统文化影响的中国组织中的员工会自发地将家庭的亲情关系泛化为家庭之外的组织与员工之间的类亲情交换关系。与西方基于经济交换、互惠原则形成的工具性交易契约相比,基于中国文化的类亲情交换关系下的中国式温情管理在组织面临危机,特别是重大危机时,有利于组织的危机处理。员工与组织之间的类亲情在组织危机处理能力提升及组织危机应对中大有作为,这正是本文研究类亲情与组织危机处理能力提升之间的关系及其作用机理的理论与实践价值所在。本文结合中国传统文化,研究根植于中国本土文化的类亲情与组织危机处理能力之间的关系与作用机理,并探索组织公民行为与员工危机意识在类亲情与组织危机处理之间发挥的作用及其内在机理,为中国本土化组织结合传统文化及员工独有的心理、情感与行为特质,在管理实践中进行情感嵌入,培育类亲情和员工危机意识,引导和塑造正确的组织公民行为,积极应对与处理组织可能面临的危机,提升组织的危机处理能力,为组织良性发展提供借鉴。

但是,组织公民行为在类亲情与组织危机处理之间所发挥的作用会受到文化、员工个性特点、组织情境、行为动机等众多因素的影响。因此,后续研究的扩展之处在于:结合中国传统文化和本土化组织管理情境,进一步探索上述因素对组织公民行为在类亲情与组织危机处理能力提升中所发挥的作用及其内在机理的影响,进而研究组织公民行为对类亲情与组织危机处理能力提升之间关系的作用路径与机理。此外,本文对组织危机处理能力的测量存在一定的不足,虽然研究表明用员工感知到的组织危机处理衡量组织层面的危机处理能力具有合理性,但仍可能存在跨层次偏差问题,后续研究需进一步开发测量组织危机处理能力的量表。

(二) 实践启示1.结合中国传统文化,重视员工与组织之间的类亲情交换关系的培育。组织的经营与管理应将刚性的制度与柔性的人文关怀相结合,在满足组织规范化经营的前提下满足员工对组织所期望的人文关怀,增强组织抵御危机的能力。当组织成员面临危机与困境时,类亲情下的组织大家庭能够提供广泛的家庭与亲人般的社会支持,组织成员必定会不计得失、不遗余力与组织共渡难关。类亲情赋予组织积极有效的应对危机的温暖力量和坚定的社会与员工支持,是组织成功进行危机处理的忠实力量。

以互惠互利、经济交换、权责利对等为基础的西方现代工商文明能够提高效率,但这种工具性的交易契约与中国传统文化有一定的不适性,产生一种严重的“实用主义”倾向(谭春平和景颖,2018)。事实上,基于家文化、集体主义、重伦理情感等中国传统文化特质而形成的温情管理能够在组织危机处理中发挥关键作用。在“重人情味”的中国员工看来,具有类亲情交换关系的组织是暖心的,因此,组织在管理中要有意识地结合中国文化特质,将情感深度嵌入对员工的关怀、关爱中,积极采取措施构建和谐的劳动关系,促使员工从内心真正认同组织。

2.以中国传统文化为基础培养员工的忧患意识。对中国人具有深远影响的儒家文化起源于周易的“忧患意识”,落脚于孔孟思想的“批判意识”(宋洪兵,2013)。在中国儒家文化的熏陶下,中国组织的员工不管是在组织工作中还是组织工作之外均有强烈的忧患意识和思辨的批判精神。危机感和忧患意识给予员工强大的心理动力,驱使员工把组织当家,组织把员工当家人予以对待,组织从上到下形成敢于进言、勇于进言和积极改革创新的氛围,最终形成能够适应内、外部环境动态变化的组织文化。因此,在日常的经营中,组织首先应该积极吸纳中国传统文化的精髓,引导并建立具有强烈危机感与忧患意识的组织文化,将忧患意识真正内化于员工的思想理念中,并外显于组织行为中;其次,应注重员工危机意识的培养,积极采取措施,培养员工的忧患意识;最后,搭建良好的机制,设计有效的制度,鼓励员工用批判的眼光对待组织的日常经营活动,发现组织存在的问题,及时与组织进行沟通,消除组织存在的潜在隐患。

3.基于中国传统文化区别对待与塑造员工正确的组织公民行为。组织公民行为可为组织管理提供众多信息,被视为组织管理的指示器(Kim,2014)。相比员工的危机意识,虽然组织公民行为在类亲情与组织危机处理能力提升中所发挥的作用较小,但在一定程度上能够促进员工危机意识的形成,形成二阶段路径对组织危机处理能力的提升产生积极的影响。实证研究结果的理论分析发现,组织公民行为的形成动机是决定其在类亲情与组织危机处理能力提升之间所起作用的关键。

综上,组织应结合基于中国传统家文化、合和文化及传统文化的内敛、谦逊、集体主义、卑己尊人、差序格局(欧阳军喜和崔春雪,2013)等文化特质形成的利他、坦诚、顺从、谦虚、以和为贵、亲仁善邻、协和万邦等人格特质(徐江等,2016),采取措施积极引导员工塑造自愿的、利他的、角色外的组织公民行为。对这种健康动机的组织公民行为,组织应予以奖励和积极引导,增强其可持续性。对基于工具性动机而产生的被迫的、不自愿的组织公民行为,管理者应分析其具体动机,采取措施加以心理疏导,帮助其朝健康方向发展。此外,组织还应正确处理员工的角色内和角色外行为的关系,通过制度设计与管理手段在保障角色内行为以提升绩效的基础上,促使组织成员相互帮助、主动承担因环境变化而产生的模糊工作等的意识和行为,减少员工为刻意做出组织公民行为而产生“组织公民行为升级”(Bolino等,2015)现象所带来的压力,以防止员工幸福感的降低。

| [1] | 陈佳琪, 陈忠卫. 企业内部人际信任对组织公民行为影响的实证研究——以工作年限为调节变量[J].西安财经学院学报,2014(2). |

| [2] | 陈真. 心理学利己主义和伦理学利己主义[J].求是学刊,2005(6). |

| [3] | 程承坪. 对企业家的精神激励及其机制[J].科学管理研究,2002(2). |

| [4] | 储小平. 中国" 家文化”泛化的机制与文化资本[J].学术研究,2003(11). |

| [5] | 董临萍. 论危机处理中的魅力型领导[J].经济与管理研究,2005(12). |

| [6] | 高恩新, 赵继娣. 公共危机管理研究的图景与解释——基于国际文献的分析[J].公共管理学报,2017(4). |

| [7] | 何君安, 刘文瑞. 权力、利益、亲情的冲突与嵌合: 再论中国社会的差序格局[J].青海社会科学,2013(3). |

| [8] | 何轩, 张信勇. 家族企业文化调节作用下的家族成员影响活动与企业绩效[J].管理评论,2015(3). |

| [9] | 胡象明, 陈晓正. 汶川地震灾区企业员工危机意识的调研与分析[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2010(1). |

| [10] | 黄国群. 企业精神资本与企业软实力: 内涵及关系分析[J].工业技术经济,2011(4). |

| [11] | 李娜. 《论语》中的" 孝”: 亲情本位的伦理精神[J].现代哲学,2013(1). |

| [12] | 梁建, 刘芳舟, 樊景立. 中国管理研究中的量表使用取向(2006–2015): 关键问题与改进建议[J].管理学季刊,2017(2). |

| [13] | 梁漱溟. 中国文化要义[M]. 上海: 上海人民出版社, 2005. |

| [14] | 刘鹏程, 李磊, 王小洁. 企业家精神的性别差异——基于创业动机视角的研究[J].管理世界,2013(8). |

| [15] | 刘茜, 王高. 国外企业危机管理理论研究综述[J].科学学研究,2006(S1). |

| [16] | 刘晓兴. 《春秋左传注》释义商榷[J].古籍整理研究学刊,2017(1). |

| [17] | 聂永华. 《诗经》亲情诗的文化蕴含与文学母题[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2005(6). |

| [18] | 欧阳军喜, 崔春雪. 中国传统文化与社会主义核心价值观的培育[J].山东社会科学,2013(3). |

| [19] | 曲如杰, 王林, 尚洁, 等. 辱虐型领导与员工创新: 员工自我概念的作用[J].管理评论,2015(8). |

| [20] | 申江蛟, 夏慧. 论组织中的危机意识[J].中国应急救援,2010(3). |

| [21] | 宋洪兵. 从忧患意识到批判意识——先秦儒家政治思想的历史进路[J].政治学研究,2013(1). |

| [22] | 谭春平, 景颖, 王烨. 员工的随和性会降低全面薪酬水平吗? ——来自中国文化与组织情境下的实证检验[J].上海财经大学学报,2018(4). |

| [23] | 谭春平, 景颖. 基于二维点阵的企业绩效评价体系研究[J].统计与信息论坛,2018(10). |

| [24] | 王兰. " 家文化”对家族企业人力资源管理的影响[J].经济导刊,2007(12). |

| [25] | 王柳. 压力下的危机管理协调: 特征、困境与改进[J].广西社会科学,2017(5). |

| [26] | 吴坤津, 刘善仕, 王红丽. 仁慈导向人力资源实践对角色内行为和角色外行为的影响——基于类亲情交换关系的视角[J].商业经济与管理,2017(7). |

| [27] | 徐江, 任孝鹏, 苏红. 个体主义/集体主义的影响因素: 生态视角[J].心理科学进展,2016(8). |

| [28] | 杨国枢, 黄光国, 杨中芳. 华人本土心理学[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2008. |

| [29] | 张敏. 不同文化背景下企业员工组织公民行为维度的对比研究[J].商业经济,2010(5). |

| [30] | 张玉亮, 杨英甲. 基于4R危机管理理论的政府网络舆情危机应对手段研究[J].现代情报,2017(9). |

| [31] | 郑雅琴, 贾良定, 尤树洋, 等. 中国管理与组织的情境化研究——基于10篇高度中国情境化研究论文的分析[J].管理学报,2013(11). |

| [32] | 朱华桂. 突发事件中个体行为的科学决策[J].科学对社会的影响,2008(4). |

| [33] | 朱苏丽, 龙立荣. 合私为公: 员工—组织类亲情交换关系的形成和演化[J].南京大学学报(哲学•人文科学•社会科学),2017(2). |

| [34] | 朱苏丽, 龙立荣, 贺伟, 等. 超越工具性交换: 中国企业员工—组织类亲情交换关系的理论建构与实证研究[J].管理世界,2015(11). |

| [35] | Aljuhmani H Y, Emeagwali O L. The roles of strategic planning in organizational crisis management: The case of Jordanian banking sector[J]. International Review of Management and Marketing,2017,7(3):50–60. |

| [36] | Alkandari A, Masa, deh R, Al-Lozi M. Knowledge management and its role on organizational crisis management: A literature review[J]. Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS),2017,6(4):833–850. |

| [37] | Bentley J M. What counts as an apology? Exploring stakeholder perceptions in a hypothetical organizational crisis[J]. Management Communication Quarterly,2018,32(3):202–232. |

| [38] | Bolino M C, Hsiung H H, Harvey J, et al. " Well, I’m tired of tryin!” Organizational citizenship behavior and citizenship fatigue[J].Journal of Applied Psychology,2015,100(1):56–74. |

| [39] | Bowers M R, Hall J R, Srinivasan M M. Organizational culture and leadership style: The missing combination for selecting the right leader for effective crisis management[J].Business Horizons,2017,60(4):551–563. |

| [40] | Deverell E, Olsson E K. Organizational culture effects on strategy and adaptability in crisis management[J].Risk Management,2010,12(2):116–134. |

| [41] | Giddens A. Profiles and critiques in social theory[M]. Palgrave, London: Macmillan Publishers, 1982. |

| [42] | Jin X Z, Peng J F, Xi N, et al. Adaptability of corporate culture and crisis management: A case study of Samsung[J]. Human Resources Development of China,2017,35(8):122–129. |

| [43] | Johansen W, Aggerholm H K, Frandsen F. Entering new territory: A study of internal crisis management and crisis communication in organizations[J].Public Relations Review,2012,38(2):270–279. |

| [44] | Kim H. Transformational leadership, organizational clan culture, organizational affective commitment, and organizational citizenship behavior: A case of south Korea’s public sector[J].Public Organization Review,2014,14(3):397–417. |

| [45] | Lee S H, Phan P H, Ding H B. A theory of family employee involvement during resource paucity[J].Journal of Family Business Strategy,2016,7(3):160–166. |

| [46] | Mackenzie S B, Podsakoff P M, Podsakoff N P. Challenge-oriented organizational citizenship behaviors and organizational effectiveness: Do challenge-oriented behaviors really have an impact on the organization’s bottom line?[J].Personnel Psychology,2011,64(3):559–592. |

| [47] | Marinova S V, Moon H, Van Dyne L. Are all good soldier behaviors the same? Supporting multidimensionality of organizational citizenship behaviors based on rewards and roles[J].Human Relations,2010,63(10):1463–1485. |

| [48] | Newman A, Schwarz G, Cooper B, et al. How servant leadership influences organizational citizenship behavior: The roles of LMX, empowerment, and proactive personality[J].Journal of Business Ethics,2017,145(1):49–62. |

| [49] | Nielsen T M, Bachrach D G, Sundstrom E, et al. Utility of OCB: Organizational citizenship behavior and group performance in a resource allocation framework[J].Journal of Management,2012,38(2):668–694. |

| [50] | Nooteboom B. Innovation, learning and industrial organisation[J].Cambridge Journal of Economics,1999,23(2):127–150. |

| [51] | Organ D W. Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome[M]. Lexington, MA: Lexington Books, 1988. |

| [52] | O’ Sullivan M. The innovative enterprise and corporate governance[J].Cambridge Journal of Economics,2000,24(4):393–416. |

| [53] | |

| [54] | Pauchant T C, Douville R. Recent research in crisis management: A study of 24 authors’ publications from 1986 to 1991[J]. Organization & Environment,1993,7(1):43–66. |

| [55] | Podsakoff N P, Podsakoff P M, MacKenzie S B, et al. Consequences of unit-level organizational citizenship behaviors: A review and recommendations for future research[J]. Journal of Organizational Behavior,2014,35(1):S87–S119. |

| [56] | Podsakoff P M, MacKenzie S B, Paine J B, et al. Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research[J].Journal of Management,2000,26(3):513–563. |

| [57] | Probst G, Raisch S. Organizational crisis: The logic of failure[J]. The Academy of Management Executive (1993-2005),2005,19(1):90–105. |

| [58] | Tsui A S. Contextualization in Chinese management research[J].Management and Organization Review,2006,2(1):1–13. |

| [59] | Vardarlıer P. Strategic approach to human resources management during crisis[J].Procedia-Social and Behavioral Sciences,2016,235:463–472. |

| [60] | Watson H, Finn R L, Wadhwa K. Organizational and societal impacts of big data in crisis management[J].Journal of Contingencies and Crisis Management,2017,25(1):15–22. |

| [61] | Ye L, Ki E J. Organizational crisis communication on Facebook: A study of BP’s Deepwater horizon oil spill[J].Corporate Communications: An International Journal,2017,22(1):80–92. |

| [62] | Zhang Y C, Guo Y X, Newman A. Identity judgements, work engagement and organizational citizenship behavior: The mediating effects based on group engagement model[J].Tourism Management,2017,61:190–197. |