文章信息

| 上海财经大学 2018年20卷第6期 |

- 陈艳艳, 程六兵

- Chen Yanyan, Cheng Liubing

- 经济政策不确定性、高管背景与现金持有

- Economic Policy Uncertainty, Executives’ Background and Cash Holding

- 上海财经大学学报, 2018, 20(6): 94-108.

- Journal of Shanghai University of Finance and Economics, 2018, 20(6): 94-108.

-

文章历史

- 收稿日期:2018-03-06

2018第20卷第6期

2.中国海洋大学 管理学院,山东 青岛 266100

经济政策不确定性,是指经济主体无法准确预知政府是否、何时以及如何改变现行经济政策(Gulen和Ion,2016)。Baker等(2016)构建的经济政策不确定性指数表明,中国经济政策不确定性近年来不断增加。不确定性年度均值从1998年的69.40一路攀升到2012年的244.40,经过短暂下降之后,2016年又升至历史新高364.83,2017年仍然保持在363.88的高位。近年来,中国经济政策不确定性不断增大的原因有二:一是政府需要在结构性改革与稳定增长之间进行艰难的平衡;二是全球金融危机使得中国的外部经济环境较为严峻。在经济政策不确定性不断增加的背景下,企业会减少投资,增加现金持有。2016年以来,我国民间固定资产投资增速加速下滑。2016年1-5月,全国投资增速为9.6%,而民间投资增速只有3.9%,创下了历史新低。同时,截至2016年第2季度,中国上市公司(剔除银行和券商)的现金持有量高达1.2万亿美元(来自彭博社的追踪数据),创下历史新高。因此,经济政策不确定性较高导致企业采取防御性的策略,对整体经济发展产生负面影响。

在现有的经济环境下,考察经济政策不确定性与企业的现金持有具有较强的现实意义。已有文献发现,经济政策不确定性会影响企业的现金持有。然而,尚无文献研究高管政府工作经历在其中的调节作用,以及相应的经济后果。本文尝试将高管政府工作经历与产权性质结合,研究两者如何共同影响经济政策不确定性与现金持有的关系,从而提供新的经验证据与应对策略。中国正处于经济转型阶段,产权保护较弱,高管政府工作背景能够对企业与第三方的各种契约安排产生影响。然而,不同的产权性质可能会影响高管背景的作用。李维安等(2010)指出,企业可以通过控股股东、董事会、经理层等渠道,与政府建立关系。与国有企业不同,民营企业的实际控制人是自然人或非政府的各种经济主体,天生与政府无关联。董事会、经理层人员的政府工作经历可能会在民营企业中发挥更加重要的作用。因此,高管政府工作经历在国有企业和民营企业中会发挥不同的作用。

鉴于高管背景和企业产权性质的相互作用,本文的研究思路主要由此展开。首先,企业如何调整现金持有以应对经济政策不确定性;然后,高管政府工作经历是否影响现金持有对经济政策不确定性的敏感性,以及高管政府工作经历在不同的产权性质(国有企业VS民营企业)下是否发挥不同的作用;最后,受到经济政策不确定性、高管政府工作经历影响的现金持有策略的经济后果如何。研究结果表明:随着经济政策不确定性的增加,企业会增加现金持有。在民营企业中,高管无政府工作经历的企业的现金持有对经济政策不确定性具有更高的敏感性。然而,高管政府工作经历在国有企业中并不影响两者的关系。此外,企业为应对不确定性而增加的现金有助于提升企业价值;高管无政府工作经历的民营企业在面对不确定性时额外增加的现金对企业价值产生显著的正面影响。

本文的理论贡献主要有两方面。首先,本文是首次研究高管政府工作经历如何影响现金持有对经济政策不确定性的敏感性。尽管郑立东等(2014)、王红建等(2014)、李凤羽和史永东(2016)研究了经济政策不确定性与现金持有的关系,但是它们都没有涉及高管背景的调节效应。与之不同,本文将高管政府工作经历与企业产权性质相结合,研究两者如何共同影响经济政策不确定性与现金持有的关系。本文发现,高管政府工作经历在国有企业不发挥作用,但是可以增强民营企业的风险抵御能力,减弱其应对不确定性的防御性策略。在已有经济政策不确定性与现金持有关系文献的基础上,本文将高管政府工作经历与企业产权性质相结合,为研究高管背景的调节作用提供新的经验证据与认识角度。

其次,本文借鉴Hanlon等(2003)的做法,改进经济政策不确定性经济后果的研究模型,从而提供更为稳健的经验证据。万良勇和饶静(2013)②、王红建等虽然(2014)研究了不确定性对现金持有价值的影响。然而,他们主要通过关注不确定性和现金持有的交互项系数得到上述结论。企业的现金持有受到包括经济政策不确定性等诸多因素的影响,不同因素影响的现金持有可能对经济后果产生方向相反的影响。如果将现金持有作为一个整体放入模型,不同组成部分产生的经济后果可能相互抵消,最终得到的结果可能存在误差。为了避免现金持有中其他组成部分的干扰,本文将现金持有分解为若干部分,将经济政策不确定性与高管背景的影响部分剥离出来,单独检验这部分现金持有如何影响企业价值。

二、文献回顾与理论分析 (一) 经济政策不确定性与现金持有根据权衡理论,为了实现企业价值最大化,管理层应该将企业的现金持有设定在最优水平,此时现金持有的边际收益等于边际成本。现金持有成本包括管理成本与机会成本。现金持有收益来自于交易动机与预防动机。交易动机是指持有现金以满足非同步的费用支出,避免清算现有资产。预防动机是指现金能够在预想不到的突发事件或者现金短缺时起到缓冲器的作用。Opler等(1999)基于美国上市公司的研究提供了对权衡理论的经验支持。本文将在权衡理论的框架下,讨论经济政策不确定性如何影响企业现金持有动机,从而影响企业的现金持有。

政府通过经济政策塑造企业的经营环境(Pástor和Veronesi,2012)。在不同的经济政策下,企业未来现金流有所不同。经济政策不确定性越大,企业未来现金流的波动性也越大。这会导致流动性短缺的概率变大,清算非现金资产以支付费用支出的可能性增加。因此,经济政策不确定性会增强企业的交易动机。此外,从预防动机的角度来看,经济政策不确定性增大,企业未来的经营业绩不确定性增加,投资者更难以根据历史的财务数据和现时的信息做出决策,信息不对称程度的提升和风险的增加必然使得投资者要求更高的补偿,因此,企业为了预防融资困难、融资成本上升就会增加现金持有。Francis等(2014)基于美国资本市场的研究发现,经济政策不确定性导致企业承担额外的银行贷款成本,以及更严格的非价格条款。而且,经济政策不确定性影响企业未来现金流的波动性,也会使得投资者调整对企业价值的期望值,对额外承担的风险要求更高的补偿(Pástor和Veronesi,2012)。因此,经济政策不确定性会增加现金短缺概率与外部融资摩擦,使得企业交易动机和预防动机增强,从而导致企业持有更多的现金。据此,本文提出研究假说H1。

H1:给定其他条件不变,经济政策不确定性与企业现金持有正相关。

(二) 高管背景如何影响经济政策不确定性与现金持有的关系1. 高管背景的调节作用

制度经济学认为,不同的制度安排将导致不同的市场交易成本,最终影响契约结构。制度分为正式制度(法律、政策法规)与非正式制度(风俗习惯等)两种。中国正处于经济转型阶段,产权保护较弱,高管的政府工作经历能够对企业与第三方的各种契约安排产生如下影响:

首先,高管的工作经历从多种途径降低未来现金流的波动性,削弱企业的交易动机与预防动机。第一,高管的政府工作经历带来融资便利。这包括使得企业获得更多的银行贷款、更长的债务期限(Khwaja和Mian,2005;Charumilind等,2006;Claessens等,2008;余明桂和潘红波,2008;于蔚等,2012)、更低的借款成本(Houston等,2014),以及更多的公开债务融资(毛新述和周小伟,2015)。第二,高管的政府工作经历有助于财务困难的企业获得更多的政府补助(Faccio等,2006;潘越等,2009)。第三,高管政府工作经历有助于获得税收优惠(吴文锋等,2009;Wu等,2012;黄一松,2018)。第四,高管政府工作经历有助于企业通过增发审批(杨星等,2016)。因此,高管的政府工作经历能够带来各方面的资源倾斜,从而削弱企业面对经济政策不确定性时的交易动机和预防动机。

其次,具有政府工作经历的高管有更多机会接触到经济政策方面的信息,从而减弱经济政策不确定性带来的影响。企业无法准确预知政府是否、何时以及如何改变现行经济政策。换言之,由于政策制定和实施过程的性质,经济政策会产生不确定性。然而,罗知和徐现祥(2017)指出,政策不确定性主要来自政策当局,政策当局是有先验信息的,从而与政策当局关联的企业可能就拥有了先验信息。这意味着,具有政府工作经历的高管具有信息优势,这类企业面临的经济政策不确定性会低于整体的不确定性。

最后,具有政府工作经历的高管对政府政策的判断能力更强,这也会减弱经济政策不确定性带来的影响。高管的政府工作经历来自于曾经担任政府官员,或者是曾经或现在为人大代表、政协委员,这些政治经历有助于高管更好地了解政府如何在诸多目标之间进行权衡,从而能够更为准确地判断政府如何实施经济政策。整体而言,高管的政府工作经历通过降低未来现金流的波动性、获取信息优势、更强的判断能力这三种途径减弱企业现金持有对于经济政策不确定性的敏感性。因此,本文提出研究假说H2。

H2:给定其他条件不变,高管无政府工作经历的企业的现金持有(变动)对经济政策不确定性(变动)具有更高的敏感性。

2. 高管背景的调节作用在不同企业中的比较

目前,学者们对高管政府工作经历的研究主要集中在民营企业。有部分学者同时研究国有企业和民营企业的高管政府工作经历,发现两者存在显著差异。潘越等(2009)研究发现,高管的政府工作经历有助于民营企业在陷入财务困境时获取政府补助,但对国有企业的作用不显著。田利辉和张伟(2013)研究表明,高管政府工作经历的长期正回报主要来源于民营企业,其与长期绩效的关系在国有企业中并不显著。黄一松(2018)研究发现,民营企业的高管政府工作经历对税收优惠的正面效应大于国有企业。已有研究表明,与国有企业相比,高管政府工作经历在民营企业中发挥更重要的作用。要理解这个现象,我们需要正确区分国有企业和民营企业与政府关系的来源。

李维安等(2010)指出,企业可以通过控股股东、董事会、经理层等政治关系渠道,与政府建立关系。政企关系可能来源于控股股东,也可能来源于董事和经理层等高管。国有企业的控股股东(实际控制人)本身是各级政府或国有资产管理部门,可以视为天生与政府有关联。而且,我国国有企业中的高管和政府官员的职业生涯界限并不清晰(田利辉和张伟,2013),两者互相转换。不少国有企业高管是前政府官员,由此形成董事会、经理层的政府工作经历。因此,国有企业与政府的关系主要来自于控股股东,高管的政府工作经历是从控股股东中衍生而来的,从属于次要地位。与国有企业不同,民营企业的实际控制人是自然人或非政府的各种经济主体,天生与政府无关联。在我国投资者保护不完善的情况下,民营企业主动寻求政企关系等非正式机制保护他们的权益。因此,依赖董事和经理层的政府工作背景成为民营企业与政府关联的主要来源。

综上所述,国有企业的政企关系主要来自控股股东,高管政府工作经历的影响力可能会被削弱;而民营企业的政企关系主要来自高管,高管政府工作经历会在民营企业中发挥重要作用。因此,本文提出研究假说H3。

H3:给定其他条件不变,相对于高管有政府工作经历的民营企业,高管无政府工作经历的民营企业的现金持有(变动)对经济政策不确定性(变动)具有更高的敏感性。

(三) 现金持有的经济后果根据前文的理论推导,经济政策不确定性会导致企业持有更多的现金,特别是导致高管无政府工作经历的民营企业持有更多的现金。那么,这些为应对不确定性而增加的现金持有会给企业带来怎样的经济后果呢?根据权衡理论和代理理论,会得到截然相反的结果。根据权衡理论,企业在经济政策不确定性较高的时期持有较多的现金,是在权衡现金持有收益与持有成本过程中的理性选择。这有助于企业应对负面冲击时的流动性不足,以及规避较高的外部融资成本,从而会提升企业价值。万良勇和饶静(2013)的研究支持这种理论。他们发现,当企业面临的不确定性程度越高时,其现金持有价值也更高。而且,在金融危机期间,这种表现更为显著。然而,Caprio等(2013)的研究表明,企业管理层更倾向于通过现金持有窃取企业资产。根据代理理论,经济政策不确定性使得管理层可以进行更隐蔽的机会主义行为。为应对不确定性保留的大量现金会成为管理层的“自由现金流”,使其更为方便快捷地实现自利目的,从而损害企业价值。王红建等(2014)的研究支持代理理论。他们发现,因经济政策不确定性增加现金持有水平会降低现金的边际价值。两种不同的理论、截然不同的结果说明有必要进一步检验现金持有的经济后果。

万良勇和饶静(2013)、王红建等(2014)的研究模型基本一致,主要关注不确定性和现金持有的交互项系数。然而,企业的现金持有受到包括经济政策不确定性等诸多因素的影响,不同因素影响的现金持有可能对经济后果产生方向相反的影响。万良勇和饶静(2013)、王红建等(2014)将现金持有作为一个整体放入模型,不同组成部分产生的经济后果可能相互抵消,最终得到的结果可能存在误差。为了避免现金持有中其他组成部分的干扰,我们借鉴Hanlon等(2003)的做法,改进以往的模型设计。Hanlon等(2003)将股票期权的影响因素分为两类,即经济因素和公司治理水平。他们首先将股票期权对两类影响因素回归,然后通过回归系数分别计算两类因素导致的股票期权,最后分别检验两类因素导致的股票期权如何影响企业的未来盈余。尽管Hanlon等(2003)并非研究现金持有,但是他们的研究思路与本文非常相似。因此,我们借鉴Hanlon等(2003)的做法,借助现金持有的影响因素的回归结果,将现金持有分解成两部分:(1)企业为应对不确定性增加的现金;(2)其他因素影响的现金持有。我们关注第(1)部分的现金对企业价值的影响,并提出研究假说H4。进一步,我们将现金持有分解成三部分:(1)企业为应对不确定性增加的现金;(2)高管无政府工作经历的企业为应对不确定性增加的现金;(3)其他因素影响的现金持有。我们关注第(2)部分的现金持有,并提出研究假设H5和H6。

H4:给定其他条件不变,企业为应对不确定性增加的现金与下一期的企业价值正(负)相关。

H5:给定其他条件不变,高管无政府工作经历的企业为应对不确定性增加的现金与下一期的企业价值正(负)相关。

H6:给定其他条件不变,高管无政府工作经历的民营企业为应对不确定性增加的现金与下一期的企业价值正(负)相关。

三、研究设计 (一) 样本选择与数据来源本文以1999–2015年所有A股上市企业为初始样本,根据下列原则进行剔除:(1)金融类上市企业;(2)ST企业;(3)高管政府工作经历无法确定的企业;(4)财务数据缺失的企业。最后得到的样本数为24 709。为了研究结果的稳健性,我们在1%水平上对连续变量(经济政策不确定性除外)进行缩尾(winsorize)处理。

本文所使用的数据有三大类:企业财务数据、高管政府工作经历数据以及经济政策不确定性数据。企业财务数据来自于CSMAR数据库,高管政府工作经历数据通过年度报告进行手工收集。经济政策不确定性(EPU)来自斯坦福大学Baker、Bloom和芝加哥大学Davis联合研究所构建的数据库③。该研究以香港发行量最大、影响力最强的英文报纸《南华早报》(South China Morning Post)作为新闻报道检索平台,使用一种文章内容过滤标准获得每个月报道经济政策不确定性文章的数量后除以当月文章总数,计算每个月报道不确定性的频率④。最后,对这些时间序列数据进行均值为100的标准化。本文将月度数据进行简单平均,获得年度经济政策不确定性。

(二) 模型与变量本文的回归模型有4个。模型(1)检验经济政策不确定性(变动)对现金持有(变动)的影响,即检验H1。当因变量是现金持有(CASH)时,主要变量为经济政策不确定性(EPU);当因变量是现金持有变动(ΔCASH)时,主要变量为经济政策不确定性变动(ΔEPU)。模型(1)中,本文预期β1>0,经济不确定性与现金持有正相关。模型(2)在模型(1)的基础上加入高管政府工作经历(GWE),以及高管政府工作经历与经济政策不确定性的交互项,以检验H2。为了更好地阐述模型(3)和模型(4),本文将GWE定义为:高管有政府工作经历=0,高管无政府工作经历=1。因此,我们预期模型(2)的β3>0,在高管无政府工作经历的情况下,经济政策不确定性与现金持有的关联度更高。进一步,本文对模型(2)进行国企与民企的分样本检验,预期民企的β3显著高于国企的β3,即检验H3。此外,参考Opler等(1999)做法,回归模型对以下变量进行控制:企业规模(SIZE)、资产负债率(LEV)、企业成长性(GROWTH)、经营现金流量(CF)、净营运资本比例(NWC)、资本支出比例(CAPX)、股利分派率(DIV)。同时,回归模型还控制行业效应和年度效应。

| $ CAS\!{H_{i,t}}(\Delta CAS{H_{i,t}}) = {\beta _0} + {\beta _{{1}}}{{EP}}{{{U}}_{{{i}},{{t}}}}(\Delta {{EP}}{{{U}}_{{{i}},{{t}}}}) + CONTROLS + {\text{ }}{\varepsilon _{i,t}} $ | (1) |

| $\begin{aligned} CAS\!{H_{i,t}}(\Delta CAS{H_{i,t}}) =& {\beta _0} + {\beta _1}EP{U_{i,t}}(\Delta EP{U_{i,t}}) + {\beta _2}GW{E_{i,t}} \\ & +{\beta _{{3}}}{{GW}}{{{E}}_{{{i}},{{t}}}} \times {{EP}}{{{U}}_{{{i}},{{t}}}}(\Delta {{EP}}{{{U}}_{{{i}},{{t}}}}) + CONTROLS + {\varepsilon _{i,t}} \end{aligned}$ | (2) |

| $ T\!OBIN\_{Q_{i,t}} = {\beta _0} + {\beta _{{1}}}{{CASH}}\_{{EPU}}\_{{{1}}_{{{i}},{{t}}}} + {\beta _2}CASH\_OTHER\_{1_{i,t}} + CONTROLS + {\varepsilon _{i,t}} $ | (3) |

| $\begin{aligned} T\!OBIN\_{Q_{i,t}} =& {\beta _0} + {\beta _1}CASH\_EPU\_{2_{i,t}} + {\beta _{{2}}}{{CASH}}\_{{EPU}}\_{{GWE}}\_{{{2}}_{{{i}},{{t}}}}\\& + {\beta _3}CASH\_OTHER\_{2_{i,t}} + CONTROLS + {\varepsilon _{i,t}} \end{aligned}$ | (4) |

模型(3)检验由于经济政策不确定性导致的现金持有对企业价值的影响,即检验H4。参照万良勇和饶静(2013)的做法,企业价值以托宾Q值衡量。模型(3)的CASH_EPU_1、CASH_OTHER_1分别表示通过模型(1)估算的经济政策不确定性导致的现金持有(β1EPUi,t)、其他因素导致的现金持有(CASHi,t-β1EPUi,t)。本文关注β1,检验经济政策不确定性导致的现金持有如何影响企业价值。模型(4)检验H5,CASH_EPU_2、CASH_EPU_GWE_2、CASH_OTHER_2分别表示通过模型(2)估算的经济政策不确定性导致的现金持有(β1EPUi,t)、高管无政府工作经历时经济政策不确定性导致的额外的现金持有(β3GWEi,t×EPUi,t)以及其他因素导致的现金持有(CASHi,t-β1EPUi,t-β3GWEi,t×EPUi,t)。本文关注模型(4)中的β2,检验高管无政府工作经历的情况下,经济政策不确定性导致的现金持有对企业价值产生怎样影响。进一步,本文对模型(4)进行国企与民企的分样本检验,即检验H6。因为托宾Q值会受到总资产利润率和年个股回报率的影响,所以在模型(3)和模型(4)中加以控制。其他控制变量与模型(1)一致。所有的变量定义见表1。

| 因变量 | |

| CASH | 现金持有水平=现金及现金等价物/总资产 |

| ΔCASH | 现金持有变动=现金及现金等价物增加额/总资产 |

| TOBIN_Q | 托宾Q值(市场价值/资产总计),其中市场价值=(总股数−镜内上市的外资股B股)×今收盘价A股当期值+镜内上市的外资股B股×今收盘价当期值×当日汇率+负债合计 |

| 主要变量 | |

| EPU | 经济政策不确定性=当年1–12月经济政策不确定性的均值,月度经济政策不确定性来自Baker等(2016)构建的数据库 |

| ΔEPU | 经济政策不确定性变化=EPUt−EPUt−1 |

| GWE | 高管政府工作经历的虚拟变量,董事长或总经理有政府工作经历=0,无政府工作经历=1;政府工作经历定义为:曾经担任县处级副职及以上级别的领导,曾经或现在为市级以上人大代表、政协委员 |

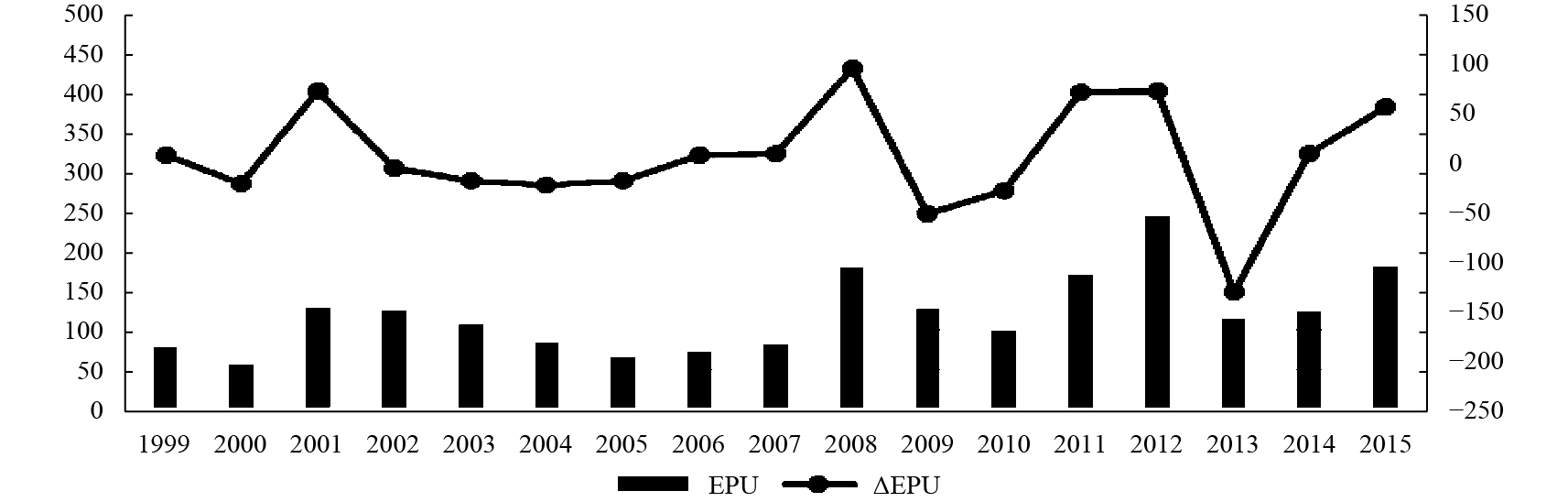

图1是经济政策不确定性(变动)的趋势图。左侧Y轴是经济政策不确定性(EPU),右侧Y轴是经济政策不确定性变动(ΔEPU)。1999–2015年EPU均值为119.782 2,标准差为50.039 6,整体波动幅度较大。我们发现,EPU在1999–2007年间较为平稳,在2008年全球金融危机时迅速飙升,此后一直保持在较高的水平。由于Baker等(2016)对月度不确定性进行均值为100的标准化,因此年度不确定性>100的可被认为不确定性较高,如2001–2003年、2008–2009年、2011–2015年。年度不确定性<100可被认为不确定性较低,如1999年、2000年、2004–2007年、2010年。在1999–2015年间,有9年不确定性比上一年增加,其中2008年增加最多,达到96.795 3,这是因为当年发生全球金融危机。有8年不确定性比上一年减少,其中2013年减少最多,达到–130.501 0。⑤

|

| 图 1 经济政策不确定性(变动)趋势图 |

在整个样本期间,2012年不确定性最大,达到244.398 3。这主要由于多重因素叠加导致。其一,当年我国领导人换届对我国经济政策不确定性产生重大影响;其二,当年主要国家(美国、法国、俄罗斯)的总统换届选举对全球以及中国的经济政策不确定性产生影响;其三,2012年欧债危机的恶化对全球以及中国的经济政策不确定性产生影响。在1999–2007年、2001年和2002年的经济政策不确定性处于峰值,这可能受到美国互联网泡沫的影响。2003年我国也发生领导人换届,然而由于全球的政治和经济环境较为稳定(2001年的互联网泡沫已近尾声),所以2003年的经济政策不确定性并没有太高(106.595 9),但是仍然高于后面的2004–2007年。整体而言,中国的经济政策不确定性不仅受到国内的政治和经济环境影响,而且与全球性的政治不确定性、金融危机紧密相连。

表2是其他变量的描述性统计。现金持有水平(CASH)的均值(中位数)为16.12(12.67%),表明现金在企业资产中占据较为重要的比例。Opler等(1999)以1971–1994年美国上市企业为研究样本,均值(中位数)为17%(6.5%)。相对而言,我国上市企业现金持有水平略低于美国,偏度(skewness)也较小。现金持有变动(ΔCASH)的均值(中位数)为0.42%(0.27%),表明近年来上市企业的现金持有呈现增长的趋势。全样本中,高管有政府工作经历(GWE=0)的上市企业比例为33.17%,高管无政府工作经历(GWE=1)的比例为66.83%。国有企业(SOE=1)比例为57.90%,民营企业(SOE=0)的比例为42.10%。

| Panel A:连续变量 | ||||||

| 样本数 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 中位数 | 最大值 | |

| CASH | 24 709 | 0.161 2 | 0.125 6 | 0.006 7 | 0.126 7 | 0.623 9 |

| ΔCASH | 24 709 | 0.004 2 | 0.085 2 | –0.250 4 | 0.002 7 | 0.303 3 |

| SIZE | 24 709 | 21.676 9 | 1.190 4 | 19.399 5 | 21.515 2 | 25.404 1 |

| LEV | 24 709 | 0.459 | 0.199 9 | 0.054 2 | 0.464 9 | 0.894 3 |

| GROWTH | 24 709 | 0.168 5 | 0.401 5 | –0.738 8 | 0.120 1 | 2.343 1 |

| CF | 24 709 | 0.045 3 | 0.076 9 | –0.195 4 | 0.044 8 | 0.258 3 |

| NWC | 24 709 | 0.168 8 | 0.245 8 | –0.394 7 | 0.158 8 | 0.766 3 |

| CAPX | 24 709 | 0.059 | 0.056 4 | 0.000 2 | 0.042 1 | 0.267 7 |

| DIV | 24 709 | 0.289 8 | 0.446 0 | 0 | 0.164 1 | 2.959 8 |

| TOBIN_Q | 24 000 | 2.004 6 | 1.730 5 | 0.224 1 | 1.490 8 | 9.918 9 |

| ROA | 24 000 | 0.038 0 | 0.058 0 | –0.193 7 | 0.036 0 | 0.207 2 |

| RETURN | 24 000 | 0.307 4 | 0.772 8 | –0.716 3 | 0.088 1 | 3.369 7 |

| Panel B:虚拟变量 | ||||||

| X=1 | X=0 | 合计 | ||||

| GWE | 16 513(66.83%) | 8 196(33.17%) | 24 709(100%) | |||

| SOE | 14 306(57.90%) | 10 403(42.10%) | 24 709(100%) | |||

| 注:由于部分样本TOBIN_Q缺失 所以样本数减少。 | ||||||

表3报告模型(1)的回归结果。列(1)的因变量为现金持有水平(CASH),经济政策不确定性(EPU)的系数为0.001 1,在1%水平上显著。列(2)的因变量为现金持有变动(ΔCASH),经济政策不确定性变动(ΔEPU)的回归系数为0.000 3,显著性为1%。因此,回归结果支持本文假说1,经济政策不确定性(变动)与企业的现金持有(变动)正相关。

| 因变量:CASH | 因变量:ΔCASH | |

| (1) | (2) | |

| EPU | 0.001 1***(10.19) | |

| ΔEPU | 0.000 3***(12.26) | |

| SIZE | –0.003 7***(–2.87) | 0.004 6***(9.87) |

| LEV | 0.028 3***(3.03) | 0.081 8***(21.30) |

| GROWTH | 0.002 5(1.44) | 0.016 5***(10.97) |

| CF | 0.338 7***(25.77) | 0.340 2***(35.78) |

| NWC | 0.325 8***(41.80) | 0.069 1***(21.08) |

| CAPX | –0.005 7(–0.38) | –0.250 0***(–22.22) |

| DIV | 0.007 7***(4.60) | –0.008 8***(–8.01) |

| 行业效应 | 控制 | 控制 |

| 截距项 | 0.031 8(1.31) | –0.127 8***(–13.29) |

| N | 24 709 | 24 709 |

| Adj R2 | 0.461 6 | 0.162 8 |

| 注:括号内为企业层面聚类并采用稳健方差估计的t值,***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著,下同。 | ||

权衡理论与啄食理论是解释企业现金持有的两种主要理论。在不同理论的解释下,同一因素的影响方向可能完全相反。此外,两种理论主要针对静态的现金持有,对动态的现金持有变动并不做出明确预测。因此,本文对控制变量的分析主要针对第1个回归。下述控制变量的回归结果符合权衡理论的预期。企业规模(SIZE)的系数显著为负,表明企业规模与现金持有负相关。与小规模企业相比,由于证券发行的固定成本带来的规模经济,以及举债时的限制性条款较少,大规模企业的外部融资成本较低,削弱现金持有的预防动机,因此企业规模与现金持有负相关。资产负债率(LEV)系数显著为正。随着财务杠杆的增加,企业破产的概率上升,为降低发生财务困境的可能性,高财务杠杆的企业会持有较多的现金。股利支付率(DIV)显著为正,表明企业持有现金以避免因现金短缺而削减甚至取消现金股利的困境。下述控制变量的回归结果符合啄食理论的预期。经营现金流(CF)显著为正,表明企业现金流量充足时导致现金的积累。净营运资本(NWC)可以视为现金替代物,其回归系数显著为正,与权衡理论的预期相反,而啄食理论对此并无预期。企业资本支出(CAPX)系数为负,表明企业投资必然带来累积现金的减少,但统计上并不显著。

(二) 高管背景影响经济政策不确定性与现金持有关系的检验表4报告因变量为CASH的模型(2)的回归结果。列(1)是全样本回归。经济政策不确定性(EPU)的系数为0.001 0,在1%水平上显著。经济政策不确定性与高管背景的交互项(GWE×EPU)的系数为0.000 1,显著性为1%。这表明对于高管无政府工作经历的企业,不确定性对现金持有的影响显著高于高管有政府工作经历的企业。列(2)和列(3)分别是国有企业与民营企业的分样本检验。国有企业的回归中,EPU的系数仍然显著大于0,但是交互项GWE×EPU的系数在统计上不显著。这表明高管有无政府工作经历并不影响不确定性对国有企业的现金持有的影响力。民营企业的回归中,EPU的系数显著为正。交互项GWE×EPU的系数为0.000 1,在5%水平上显著。这表明不确定性对高管无政府工作经历的民营企业的现金持有产生更大的影响。

| 因变量:CASH | |||

| 全样本 | 国有企业 | 民营企业 | |

| (1) | (2) | (3) | |

| EPU | 0.001 0*** | 0.001 2*** | 0.001 0*** |

| (9.60) | (9.06) | (3.89) | |

| GWE | –0.007 9** | –0.005 0 | –0.004 3 |

| (–1.97) | (–1.05) | (–0.63) | |

| GWE× EPU | 0.000 1*** | –0.000 0 | 0.000 1** |

| (2.77) | (–0.07) | (2.29) | |

| SIZE | –0.003 7*** | –0.003 5** | –0.005 6** |

| (–2.82) | (–2.15) | (–2.53) | |

| LEV | 0.028 2*** | 0.043 6*** | 0.001 1 |

| (3.01) | (3.67) | (0.08) | |

| GROWTH | 0.002 5 | 0.004 8** | 0.002 0 |

| (1.44) | (2.36) | (0.75) | |

| CF | 0.338 6*** | 0.339 2*** | 0.344 6*** |

| (25.76) | (18.78) | (18.05) | |

| NWC | 0.325 8*** | 0.309 8*** | 0.338 5*** |

| (41.83) | (28.83) | (29.48) | |

| CAPX | –0.005 1 | –0.010 5 | –0.003 2 |

| (–0.34) | (–0.55) | (–0.14) | |

| DIV | 0.007 7*** | 0.006 9*** | 0.009 1*** |

| (4.62) | (3.47) | (3.18) | |

| 行业效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 截距项 | 0.035 6 | 0.014 5 | 0.074 3 |

| (1.46) | (0.48) | (1.59) | |

| N | 24 709 | 14 306 | 10 403 |

| Adj R2 | 0.461 8 | 0.420 3 | 0.498 6 |

表5报告因变量为ΔCASH的模型(2)的回归结果。列(1)是全样本回归。经济政策不确定性变动(ΔEPU)的系数为0.000 3,在1%水平上显著。经济政策不确定性变动与高管背景的交互项(GWE×ΔEPU)的系数为0.000 1,显著性为5%。这表明不确定性变动对于高管无政府工作经历的企业的现金持有变动的影响显著高于高管有政府工作经历的企业。我们还进行国有企业与民营企业的分样本检验。国有企业的回归中,ΔEPU的系数显著为正,但是交互项GWE×ΔEPU的系数在统计上不显著。这表明高管背景并不影响不确定性变动对国有企业的现金持有变动的影响力。民营企业的回归中,ΔEPU的系数为0.000 3 ,在1%水平上显著。交互项GWE×ΔEPU的系数为0.000 1,在5%水平上显著。这表明不确定性变动对高管无政府工作经历的民营企业的现金持有变动产生更大的影响。

| 因变量:ΔCASH | |||

| 全样本 | 国有企业 | 民营企业 | |

| (1) | (2) | (3) | |

| ΔEPU | 0.000 3*** | 0.000 2*** | 0.000 3*** |

| (10.08) | (5.67) | (4.25) | |

| GWE | 0.000 7 | –0.000 0 | –0.000 4 |

| (0.78) | (–0.03) | (–0.23) | |

| GWE×ΔEPU | 0.000 1** | 0.000 0 | 0.000 1** |

| (2.27) | (0.54) | (2.55) | |

| SIZE | 0.004 7*** | 0.002 4*** | 0.007 4*** |

| (9.91) | (4.50) | (7.83) | |

| LEV | 0.081 7*** | 0.075 9*** | 0.085 0*** |

| (21.28) | (16.75) | (12.38) | |

| GROWTH | 0.016 5*** | 0.016 5*** | 0.015 8*** |

| (10.98) | (9.06) | (6.53) | |

| CF | 0.340 2*** | 0.342 6*** | 0.339 2*** |

| (35.78) | (27.82) | (23.99) | |

| NWC | 0.069 1*** | 0.081 3*** | 0.061 6*** |

| (21.08) | (20.49) | (11.34) | |

| CAPX | –0.249 5*** | –0.217 9*** | –0.270 1*** |

| (–22.16) | (–16.38) | (–14.00) | |

| DIV | –0.008 8*** | –0.005 0*** | –0.014 2*** |

| (–7.98) | (–4.26) | (–6.68) | |

| 行业效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 截距项 | –0.129 0*** | –0.081 8*** | –0.187 6*** |

| (–13.27) | (–7.47) | (–9.30) | |

| N | 24,709 | 14,306 | 10,403 |

| Adj R2 | 0.163 0 | 0.176 5 | 0.162 4 |

表6报告现金持有的经济后果的回归结果。列(1)是模型(3)的回归结果。CASH_EPU_1的系数为11.580 8,在1%水平上显著。这表明企业为应对不确定性增加的现金持有有助于提升企业价值。CASH_OTHER_1的系数为0.529 6,显著性为1%,表明其他因素导致的现金持有对企业价值产生显著正面影响。列(2)至列(4)分别是模型(4)的全样本、国企样本、民企样本的回归。CASH_EPU_2在三种回归中都显著大于0。然而,CASH_EPU_GWE_2只在民营企业回归中显著大于0,全样本与国有企业都不显著。模型(4)与模型(2)的结果互相印证。在模型(2)中,只有民营企业的高管背景影响不确定性与现金持有的关系;在模型(4)中,只有民营企业在高管无政府工作经历时不确定性导致的额外的现金持有对企业价值产生显著的正面影响。

| 因变量:TOBIN_Q | ||||

| 全样本 | 全样本 | 国有企业 | 民营企业 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| CASH_EPU_1 | 11.580 8*** | |||

| (10.96) | ||||

| CASH_OTHER_1 | 0.529 6*** | |||

| (3.58) | ||||

| CASH_EPU_2 | 11.943 9*** | 2.728 6** | 19.012 2*** | |

| (10.72) | (2.38) | (7.80) | ||

| CASH_EPU_GWE_2 | 3.085 0 | 101.605 2 | 4.799 9* | |

| (1.25) | (1.04) | (1.65) | ||

| CASH_OTHER_2 | 0.527 7*** | 0.534 6*** | 0.662 8*** | |

| (3.56) | (2.65) | (3.16) | ||

| SIZE | –0.592 6*** | –0.591 6*** | –0.465 9*** | –0.832 5*** |

| (–29.37) | (–29.36) | (–21.08) | (–22.87) | |

| LEV | –1.292 3*** | –1.294 6*** | –1.495 1*** | –0.776 1*** |

| (–10.71) | (–10.73) | (–10.81) | (–4.04) | |

| GROWTH | –0.073 7*** | –0.073 6*** | –0.021 4 | –0.155 2*** |

| (–3.05) | (–3.04) | (–0.68) | (–4.21) | |

| CF | 0.447 3*** | 0.446 4*** | 0.403 8** | 0.567 0** |

| (2.75) | (2.75) | (2.09) | (2.22) | |

| NWC | –0.083 2 | –0.083 3 | 0.0589 | –0.214 7 |

| (–0.81) | (–0.82) | (0.52) | (–1.26) | |

| CAPX | –0.068 1 | –0.059 7 | 0.1170 | –0.163 5 |

| (–0.35) | (–0.31) | (0.52) | (–0.50) | |

| DIV | –0.085 6*** | –0.085 0*** | –0.047 9** | –0.152 5*** |

| (–4.70) | (–4.68) | (–2.39) | (–4.64) | |

| ROA | 4.358 5*** | 4.364 2*** | 2.868 1*** | 6.384 8*** |

| (11.71) | (11.72) | (6.26) | (11.23) | |

| RETURN | 0.908 2*** | 0.908 3*** | 0.748 8*** | 0.973 1*** |

| (43.04) | (43.05) | (25.77) | (32.09) | |

| 行业效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 截距项 | 14.041 5*** | 14.026 6*** | 12.550 6*** | 18.045 0*** |

| (36.57) | (36.60) | (30.67) | (25.77) | |

| N | 24,000 | 24,000 | 14,107 | 9,893 |

| Adj R2 | 0.586 8 | 0.586 8 | 0.557 3 | 0.616 4 |

| 注:由于部分样本的TOBIN_Q缺失,所以表6的样本数减少。 | ||||

在前文的回归中,本文分别从静态与动态两个方面衡量现金持有。为了使结果更为稳健,我们从超额的角度衡量现金持有。本文对超额现金持有(经行业中值调整后的现金持有水平)进行回归。表7列(1)是模型(1)的全样本回归(只报告主要变量)。经济政策不确定性(EPU)的系数为0.001 1,在1%水平上显著。列(2)至列(4)是模型(2)分别在全样本、国企样本、民企样本的回归。交互项GWE×EPU在全样本与民营企业中的回归系数均为0.000 1,并在统计上显著;但在国有企业中不显著。由此可见,现金持有的不同衡量方法并不影响本文的结论。

| 因变量:CASH1 | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| EPU | 0.001 1***(10.19) | 0.001 0***(9.60) | 0.001 2***(9.06) | 0.001 0***(3.89) |

| GWE | –0.007 9**(–1.97) | –0.005 0(–1.05) | –0.004 3(–0.63) | |

| GWE×EPU | 0.000 1***(2.77) | –0.000 0(–0.07) | 0.000 1**(2.29) | |

| N | 24,709 | 24,709 | 14,306 | 10,403 |

| Adj R2 | 0.404 3 | 0.404 6 | 0.370 6 | 0.447 1 |

在前文回归中,我们以当年1–12月的简单平均计算了经济政策的不确定性。在Gulen和Ion(2016)、Zhang等(2015)的研究中,他们采用加权平均计算不确定性⑥,并指出这种加权方案考虑到近期的不确定性水平对企业决策有更大的影响。为了使结果更为稳健,我们也采用加权平均计算不确定性。年度内月份数总和=1+2+……+12=78,每个月的权重为当月月份/月份数总和。例如,1月份的权重=1/78,12月份的权重=12/78。本文以加权平均的经济政策不确定性(EPU1)对模型(1)和模型(2)重新进行回归,见表8(只报告主要变量)。结果与前文一致,在此不再赘述。稳健性检验表明,经济政策不确定性的不同定义并不影响本文结论。

| 因变量:CASH | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| EPU1 | 0.001 1***(10.19) | 0.001 1***(9.74) | 0.001 3***(9.13) | 0.001 1***(3.92) |

| GWE | –0.006 8*(–1.78) | –0.004 2(–0.93) | –0.003 8(–0.58) | |

| GWE×EPU1 | 0.000 1***(2.64) | –0.000 0(–0.28) | 0.000 1**(2.34) | |

| (1.39) | (1.51) | (0.54) | (1.64) | |

| N | 24,709 | 24,709 | 14,306 | 10,403 |

| Adj R2 | 0.461 6 | 0.461 8 | 0.420 3 | 0.498 6 |

经济政策不确定性会受到经济不确定性的影响,经济不确定性越高,则经济政策不确定性越高。研究表明,经济不确定性会导致企业增加现金持有(Baum等,2006;刘博研和韩立岩,2010;梁权熙等,2012;万良勇和饶静,2013)。为了排除经济不确定性的替代性解释,我们将经济政策不确定性分解为两部分:(1)受到经济不确定性影响的部分;(2)未受到经济不确定性影响的部分,然后以未受到经济不确定性影响的部分(EPU2)重新进行回归。计算EPU2的步骤如下:(1)采用刘博研和韩立岩(2010)、万良勇和饶静(2013)的做法,以消费者价格指数的月度数据构建广义自回归条件异方差(GARCH)模型,将GARCH模型的条件方差作为经济不确定性的替代变量;(2)以月度经济政策不确定性对月度经济不确定性进行回归,回归结果为:EPU=107.214 7+31.853 2×EU,EU为经济不确定性,其系数显著性为0.144。其中,31.853 2×EU为受到经济不确定性影响的部分,而回归残差是未受到经济不确定性影响的部分(EPU2)。以EPU2重新回归的结果见表9(只报告主要变量),与前文一致,从而排除经济不确定性对研究结论的干扰。

| 因变量:CASH | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| EPU2 | 0.001 1***(10.19) | 0.001 1***(9.64) | 0.001 3***(9.07) | 0.001 1***(3.91) |

| GWE | 0.000 8(0.35) | –0.005 2*(–1.77) | 0.006 8*(1.80) | |

| GWE×EPU2 | 0.000 1***(2.78) | –0.000 0(–0.08) | 0.000 1**(2.27) | |

| N | 24,709 | 24,709 | 14,306 | 10,403 |

| Adj R2 | 0.461 6 | 0.461 8 | 0.420 3 | 0.498 6 |

现金持有一直是实务界与理论界共同关注的企业行为。以1999–2015年中国上市企业为研究样本,本文发现:企业会增加现金持有以应对经济政策不确定性的增加。进一步,在民营企业中,高管政府工作经历会削弱不确定性与现金持有的关系。然而,高管政府工作经历在国有企业中并不发挥作用。此外,企业为应对不确定性增加的现金有助于提升下一期的企业价值;高管无政府工作经历的民营企业在面对不确定性时额外增加的现金对企业价值产生显著的正面影响。整体而言,当经济政策不确定性增加时,高管政府工作经历在民营企业中发挥更大的作用,使得民营企业无需保留过多的现金,从而有助于民营企业抵御不确定性的增加。

本文能够提供两点启示。首先,本文有助于增进对中国企业流动性需求行为的理解。根据彭博社的追踪数据,截至2016年第2季度,中国上市公司(剔除银行和券商)的现金持有量高达1.2万亿美元,创下历史新纪录,现金囤积速度比美国、欧洲和日本的企业都要快。这种经济现象背后的一个主要原因是,我国目前处于经济改革调整时期,经济政策不确定性较高。在风险厌恶的经济人假设下,理性的企业会持有更多的现金以应对不断增加的不确定性,特别是高管无政府工作经历的民营企业。

其次,政府部门和民营企业需要携手合作,顺利度过经济改革调整时期。一方面,为了加强民营资本对市场的信心,政府部门应该尽可能保持各项经济政策的连续性,提高经济政策的可预测性。特别要避免某些经济政策朝令夕改,使得民营企业对经济政策的走向能有所把握。另一方面,民营企业特别是高管无政府工作经历的民营企业需要主动增强对宏观经济环境的适应能力,而非持有大量现金消极等待。管理者可以通过增强企业变革能力、创新能力和外部资源获取能力等方式来积极改善经济政策不确定时期企业的发展前景。

① 栾天虹和何靖(2013)、Hill等(2014)发现高管政府工作经历影响现金持有。

② 万良勇和饶静(2013)以宏观经济指标的条件方差衡量经济不确定性,而非采用经济政策不确定性(EPU)。

③ 该数据库涵盖美国、欧洲、加拿大、中国、印度、日本、俄罗斯等国家的EPU数据(均可从http://www.policyuncertainty.com下载获得)。

④ 识别报道中国经济政策不确定性的文章的步骤有二:第一,识别关于中国经济不确定性的文章。过滤标准为:文章至少包括下面每组术语中的一个,{中国,中国的}和{经济,经济的}和{不确定的,不确定性}。第二,在第一步骤筛选出的文章中识别讨论政策的文章。过滤标准为:{{政策或支出或预算或政治或利率或改革}和{政府,北京,当局}}或税务或监管或监管的或中央银行或中国人民银行或赤字或世贸组织。

⑤ 2001年行业分类中,制造业先分为亚类,再细分为小类;而2012年行业分类中,制造业直接分为小类。如果按照小类分类,分类过于明细,因此本文对于制造业的分类仍然采用2001年的亚类标准。

⑥ 他们采用季度数据,月份数总和为6,该季度的第3个月的权重为3/6,第2个月的权重为2/6,第1个月的权重为1/6。

| [1] | 黄一松. 政治关联程度、政治关联成本与企业税收优惠关系[J].江西社会科学,2018(2). |

| [2] | 李凤羽, 史永东. 经济政策不确定性与企业现金持有策略——基于中国经济政策不确定指数的实证研究[J].管理科学学报,2016(6). |

| [3] | 李维安, 邱艾超, 阎大颖. 企业政治关系研究脉络梳理与未来展望[J].外国经济与管理,2010(5). |

| [4] | 梁权熙, 田存志, 詹学斯. 宏观经济不确定性、融资约束与企业现金持有行为——来自中国上市公司的经验证据[J].南方经济,2012(4). |

| [5] | 刘博研, 韩立岩. 公司治理、不确定性与流动性管理[J].世界经济,2010(2). |

| [6] | 栾天虹, 何靖. 高管政治关联与企业现金持有: " 扶持”还是" 掠夺”?——基于不同产权视角的研究[J].商业经济与管理,2013(6). |

| [7] | 罗知, 徐现祥. 投资政策不确定性下的企业投资行为:所有制偏向和机制识别[J].经济科学,2017(3). |

| [8] | 毛新述, 周小伟. 政治关联与公开债务融资[J].会计研究,2015(6). |

| [9] | 潘越, 戴亦一, 李财喜. 政治关联与财务困境公司的政府补助——来自中国ST公司的经验证据[J].南开管理评论,2009(5). |

| [10] | 田利辉, 张伟. 政治关联影响我国上市公司长期绩效的三大效应[J].经济研究,2013(11). |

| [11] | 万良勇, 饶静. 不确定性、金融危机冲击与现金持有价值——基于中国上市公司的实证研究[J].经济与管理研究,2013(5). |

| [12] | 王红建, 李青原, 邢斐. 经济政策不确定性、现金持有水平及其市场价值[J].金融研究,2014(9). |

| [13] | 吴文锋, 吴冲锋, 芮萌. 中国上市公司高管的政府背景与税收优惠[J].管理世界,2009(3). |

| [14] | 杨星, 田高良, 司毅, 等. 所有权性质、企业政治关联与定向增发——基于我国上市公司的实证分析[J].南开管理评论,2016(1). |

| [15] | 余明桂, 潘红波. 政治关系、制度环境与民营企业银行贷款[J].管理世界,2008(8). |

| [16] | 于蔚, 汪淼军, 金祥荣. 政治关联和融资约束:信息效应与资源效应[J].经济研究,2012(9). |

| [17] | 郑立东, 程小可, 姚立杰. 经济政策不确定性、行业周期性与现金持有动态调整[J].中央财经大学学报,2014(12). |

| [18] | Baker S R, Bloom N, Davis S J. Measuring economic policy uncertainty[J].The Quarterly Journal of Economics,2016,131(4):1593–1636. |

| [19] | Baum C F, Caglayan M, Ozkan N, et al. The impact of macroeconomic uncertainty on non-financial firms’ demand for liquidity[J].Review of Financial Economics,2006,15(4):289–304. |

| [20] | Caprio L M, Faccio M, McConnell J J. Sheltering corporate assets from political extraction[J].The Journal of Law Economics and Organization,2013,29(2):332–354. |

| [21] | Charumilind C, Kali R, Wiwattanakantang Y. Connected lending: Thailand before the financial crisis[J].The Journal of Business,2006,79(1):181–218. |

| [22] | Claessens S, Feijen E, Laeven L. Political connections and preferential access to finance: The role of campaign contributions[J].Journal of Financial Economics,2008,88(3):554–580. |

| [23] | Faccio M, Masulis R W, McConnell J J. Political connections and corporate bailouts[J].The Journal of Finance,2006,61(6):2597–2635. |

| [24] | Francis B B, Hasan I, Zhu Y. Political uncertainty and bank loan contracting[J].Journal of Empirical Finance,2014,29:281–286. |

| [25] | Gulen H, Ion M. Policy uncertainty and corporate investment[J]. The Review of Financial Studies,2016,29(3):523–564. |

| [26] | Hanlon M, Rajgopal S, Shevlin T. Are executive stock options associated with future earnings?[J]. Journal of Accounting and Economics,2003,36(1–3):3–43. |

| [27] | Hill M D, Fuller K P, Kelly G W, et al. Corporate cash holdings and political connections[J].Review of Quantitative Finance and Accounting,2014,42(1):123–142. |

| [28] | Houston J F, Jiang L L, Lin C, et al. Political connections and the cost of bank loans[J].Journal of Accounting Research,2014,52(1):193–243. |

| [29] | Khwaja A I, Mian A. Do lenders favor politically connected firms? Rent provision in an emerging financial market[J].The Quarterly Journal of Economics,2005,120(4):1371–1411. |

| [30] | Opler T, Pinkowitz L, Stulz R, et al. The determinants and implications of corporate cash holdings[J].Journal of Financial Economics,1999,52(1):3–46. |

| [31] | Pástor L̆, Veronesi P. Uncertainty about government policy and stock prices[J].The Journal of Finance,2012,67(4):1219–1264. |

| [32] | Wu W F, Wu C F, Zhou C Y, et al. Political connections, tax benefits and firm performance: Evidence from China[J].Journal of Accounting and Public Policy,2012,31(3):277–300. |

| [33] | Zhang G L, Han J L, Pan Z Y, et al. Economic policy uncertainty and capital structure choice: Evidence from China[J].Economic Systems,2015,39(3):439–457. |

2.School of Management,Ocean University of China,Shandong Qingdao 266100,China

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20