文章信息

| 上海财经大学 2017年19卷第6期 |

- 许玲丽, 周亚虹, 徐琳玲, 吴晓婷

- Xu Lingli, Zhou Yahong, Xu Linling, Wu Xiaoting

- 休闲方式你选对了吗?——基于主观幸福感的研究

- Have You Picked the Right Way to Relax? A Study Based on Subjective Well-being

- 上海财经大学学报, 2017, 19(6): 46-59.

- Journal of Shanghai University of Finance and Economics, 2017, 19(6): 46-59.

-

文章历史

- 收稿日期:2017-09-12

2017第19卷第6期

2.上海财经大学 经济学院,上海 200433;

3.兴业银行上海分行,上海 200041;

4.中国民生银行股份有限公司宁波分行,浙江 宁波 315800

1995年我国实行5天工作制,从1999年实施“三个长假日”起,人们一年拥有了115天的节假日,在2016年初结束的全国旅游工作会议上,国家旅游局局长李金早提出,探索夏季“2.5天休假模式”,或许不久的将来,周五下午不上班将开始流行,人们的休假时间将再次得到延长。闲暇时间及其配置是个人效用函数的重要部分。当前流行的休闲方式多为随性休闲、短暂娱乐,比如看电视、玩游戏、逛街购物、旅游等。最近流行的健身热,微信朋友圈中互相比走路总步数,休闲时间里人们在不懈地走路;《常回家看看》的歌曲告诉人们休息的时候多回家陪陪父母,陪父母成为一种休闲选择;2015年中国电影票房总收入同比增长48.7%,增速为2011年以来最快,电影市场的火爆也反映了人们在闲暇时也会选择看电影。个人效用函数中,闲暇时间是一个重要的组成部分,且与效用正相关,因此,理论上,休闲时间的增加可以提高个人效用,让人们的生活更加幸福,无论是健身、陪父母、看电影或是旅行。但是休闲方式实际种类繁多,如何在众多的休闲方式中进行理性选择?何种休闲方式能够最大化个人的效用,能够在休闲活动之后使人更加幸福?在经济学中进行幸福感研究的文章越来越多,但较少有文献关注幸福感的主观性,也较少有文献关注休闲时间的分配,特别是中国居民休闲时间的分配,进而研究两者的关系。因此目前大多数居民都是随意休闲,却没有过多关注休闲的质量,人们对休闲时间的合理有效分配缺乏相关理论指导,有必要从幸福经济的角度对休闲方式的选择进行研究,研究结果有利于为人们的闲暇选择提供参照。

休闲方式种类多样,根据Passmore和French(2001)的观点,文章将休闲活动分为三类:成就型休闲活动、社交型休闲活动和纯耗时型休闲活动。成就型休闲活动的特点是通常具有竞争性,尤其是在休闲过程中能够使人感觉到一定的挑战性。其本质是学习活动,人们可以通过在闲暇时间“健脑”或者“健身”来使得自己学有所成,最终有利于提高个人身心健康水平,更好地融入周围的环境,成就型休闲活动需要个人投入一定精力。①社交型休闲活动的特点是以进入他人的朋友圈为目的,尤其是同事或同辈的朋友圈,从而拥有自己的朋友圈,其本质是社交,与朋友和家人的社交,进行社交型休闲活动可以促进人与人之间的情感。②纯耗时型休闲活动的特点是放松,是为了打发时间,本质是纯粹的时间消费,与上述两类休闲活动不同,纯耗时型休闲活动对自我提高或朋友亲情等影响较小。③其中,社交型休闲活动尤其值得关注,目前社交型休闲可分为线上线下两种形式,高度发展的手机app使大部分人更善于进行线上社交活动,例如社交沟通软件微信。据企鹅智酷公布的最新研究报告显示④,截至2016年12月,微信在全球的月活动用户共计8.89亿(2014年年末全国人口为13.68亿人)。微信用户好友规模方面,2016年比往年也有较大的增长,其中,接近45%的用户好友规模在200人以上,另有13.5%的用户好友规模在500人以上,且有六成用户新增好友来自职场。报告显示,微信朋友圈的社交形式显示出“泛社交”(泛工作关系,即“好友”中更多的是同事与同行)的新特征,如此庞大且广泛的“朋友圈”,社交的效率也值得关注。

①例如运动、跳舞、学习乐器、习惯养成、艺术创作、考取职业证书等均属于成就型休闲活动。

②例如与朋友聚会,陪亲人吃饭,以及目前的朋友圈点赞等活动都属于社交型休闲活动。

③例如听音乐、看电视电影、晒日光浴等属于纯耗时型休闲活动。

④《2017微信用户&生态研究报告》,企鹅智酷隶属于微信旗下。

合理有效地选择休闲方式对于缓解工作生活压力、维持身心健康具有重要的作用,是人们提升幸福感的一条重要途径。文章将从基本工作—休闲理论模型出发,设定休闲活动选择与效用的关系,进一步地将理论上的效用函数转化为实证上的幸福函数,得到休闲方式选择对幸福感的影响。实证研究中我们主要关心的问题是,幸福感是主观变量,问卷受访者受社会期望、自卫心理、环境等因素的影响,汇报的幸福感水平可能与实际水平存在偏差,这是一般幸福经济学研究在估计过程中所没有关注的问题。如果不能排除偏差的存在并进行有效处理,无法得到一致的估计结果,而误分类概率模型则为处理这一问题提供了思路和方法,可以对汇报偏差问题进行检验与校正。在偏差校正的基础上,研究个人休闲方式对主观幸福感的影响,可以较为准确地了解相关现状,并深入了解各种不同休闲活动对主观幸福感的影响。研究结果将为居民对闲暇时间的有效选择和合理安排提供一些有益的参考,从而更为有效地提高个人幸福感,最终为实现每个人心中的幸福梦添砖加瓦。

文章其他部分的结构安排如下:第二部分是文献综述,第三部分是研究模型,第四部分是实证结果,第五部分是本文的结论。

二、文献综述古希腊时期人们便开始研究幸福的影响因素,他们认为,幸福应该具备三大要素:智慧、美德与休闲。因此自古希腊以来,休闲和幸福感之间的关系便开始被人们关注和研究。从对幸福的决定作用来看,休闲的作用排在智慧与美德之前,其对人的幸福生存具有根本性决定作用。值得注意的是,并不是所有类型的休闲方式都对居民幸福感或者生活满意度具有正向促进作用,因此,为了有效提升居民幸福感,如何在种类繁多的休闲活动中进行理性选择也变得尤为重要(Murphy,2003)。一些研究发现,满足个人心理需求是根本,个人生活幸福以及满意度提升都基于此,否则,个人自我价值的实现根本无从谈起。而众多休闲活动中,能够最大程度满足个人心理需求的通常都是具有高度挑战性的活动,参与这类活动在满足个人心理需求的同时,也将促进个人幸福感、生活满意度的提升,并最终有利于自我价值的实现(Tinsley和Tinsley,1986)。而休闲活动的挑战性与吸引力通常取决于休闲活动的内容是否具有广度和深度以及实际意义,否则,由于获得的积极反馈相对较少,人们容易产生无聊情绪,因此不利于提高闲暇的满意度和幸福感(Lu和Argyle,1994)。另有一些研究表明,休闲活动中如果涉及连续的技能培养,并且休闲形式中注意加强参与者互动,则对于提升个人生活满意度具有积极的正向作用(Kelly和Steinkamp,1987)。

Wang和Wong(2010)利用美国国际社会调查项目(ISSP)的数据,采用有序Logit回归分析方法,研究闲暇对幸福感的影响,分别关注了休闲活动的四个方面:休闲活动的时间、休闲活动的种类、休闲活动的满意度、休闲活动的效果。研究发现,休闲活动对幸福感有重要的影响,特别是休闲活动的满意度和效果。Andreja等(2011)利用克罗地亚的数据,分析了不同的闲暇活动对幸福感的影响。他们发现,走亲访友、去教堂等家庭类闲暇活动,对不同类别家庭的幸福感都具有非常显著的正向作用,而其他活动例如文化性活动、社会性活动等对家庭幸福感则影响不显著。蒋奖等(2011)通过利用中国的相关调查问卷,发现休闲活动对主观幸福感中的负性情绪没有预测作用,但对幸福感中的生活满意度和正性情绪具有显著的正向预测作用。相关文献多集中在心理学角度,从经济学角度研究闲暇时间分配对幸福感影响的文献较少。而经济学的相关研究主要集中在客观因素对幸福感的影响,聚焦于三大因素:经济因素,如收入、消费、失业和通货膨胀等(Easterlin,1995,2005;Krause,2013;李树和陈刚,2015;许玲丽等,2016);人口社会学特征,如年龄、性别、健康、婚姻和学历等(Sabatini,2014;Ljunge,2016;Covan,2017);社会制度,例如自治权、救济制度等(陈刚和李树,2012;鲁元平和王韬,2010)。因此,现有经济学文献对闲暇的关注较少。此外,从研究方法的角度来看,很少有文献关注到幸福感变量的主观性,也没有对可能存在的汇报误差进行检验和校正。本文则尝试从这个角度进行改进。

现有文献对闲暇活动的分类尚没有统一标准。一些研究将闲暇活动分为五类:室内静态类、体能类、户外非体能类、社交类、技艺及其他类(刘洋和陈洪岩,2013);一些研究将闲暇活动分为四类:积极被动型、消极被动型、积极能动型和消极能动型(吴凌菲,2013);同样是分成四类,Scott和Willits(1998)却采用了完全不同的分类,将闲暇活动分成社会型、创新型、智力型和体育型;另有文献将闲暇活动分成三类:成就型、社交型、纯耗时型(Passmore和French,2001)。不同文献由于研究主题的不同,对闲暇活动的分类也各有差异,虽然闲暇活动的分类方法目前尚未统一,但是不可否认闲暇活动对主观幸福感影响的重要性和复杂性。综合目前比较流行的分类以及本文的研究目的,我们参照Passmore和French(2001),将休闲方式(闲暇活动)分为三类:成就型、社交型、纯耗时型。

三、理论与实证模型 (一) 效用函数经济学家们对闲暇概念进行关注和研究始于19世纪末期,从那时起,Pigou(1920)、Becker(1965)等经济学家先后对效用函数中的工作和闲暇选择进行了研究。从一开始的时间二分法(把时间分成工作与闲暇两个部分,即经典工作—闲暇二分模型)到后来的时间多维划分(例如把时间分成工作、消费、家务劳动),经济学家们从理论角度进行了不断的探索研究。郭鲁芳(2004)提出可将休闲作为一种类型的消费,并构建了一个休闲消费的理论模型。本文在传统工作—闲暇模型的基础上,将休闲时间L进一步细分为L1、L2、L3,其中L1是分配给成就型闲暇活动的时间,L2是分配给社交型闲暇活动的时间,L3是分配给纯耗时型闲暇活动的时间。经典工作—休闲模型如下:

| $U^* = U \left( Y,L \right)$ | (1) |

其中,U*表示个人效用,Y表示收入,L表示闲暇时间。根据本文的研究目的,我们将模型扩展成如下形式:

| $U^* = U\left( Y,{L_1},{L_2},{L_3},Z \right)$ | (2) |

其中,如上所述,L1是参加成就型闲暇活动花费的时间,L2是参加社交型闲暇活动花费的时间,L3是参加纯耗时型闲暇活动花费的时间。Z是除收入和闲暇之外影响效用的其他因素。效用函数受约束于式(3)–式(5):

| $N + L = T$ | (3) |

| ${L_1} + {L_2} + {L_3} =L$ | (4) |

| $Y = WN + V$ | (5) |

效用函数U(·)满足效用函数的一般特征。假设个人可以自由支配的总时间为T,根据约束方程(3),T可以分成两个部分,其中N是工作时间,L是除工作时间以外的闲暇。根据约束方程(4),闲暇L分成三个部分,分别为L1成就型休闲、L2社交型休闲、L3纯耗时型休闲。根据约束方程(5),Y是个人总收入,由劳动收入和非劳动收入加总得到。W是工资率,V是个人工资收入之外的其他收入。上述效用函数中,闲暇L1、L2、L3对个人效用的影响是本文主要感兴趣的问题。

效用函数能够直接反映个人的偏好,但是其缺点是通常不能直接观测度量,幸运的是目前一些微观调研数据中含有的主观幸福感变量可以作为效用比较完美的替代变量。通常认为,相对于决策效用,主观幸福感内涵更广,它不但包含了经验效用的概念,还包含了人们想要的许多事物。经济学家可以利用主观幸福感直接测度相关福利或效用,这既丰富了对效用函数的理解,也为验证经济理论中与之相关的基本假设与结论奠定了基础(陆铭,2008;许玲丽等,2016)。因此,不失一般性地,本文在实证部分将用主观幸福感作为效用的替代变量,将理论上的效用函数转化成可以进行实证研究的幸福函数(许玲丽等,2016),进而研究不同闲暇方式对主观幸福感的影响。尽管如此,主观幸福感因为其主观性,可能存在汇报误差,如果忽视这一问题,将使估计结果存在偏误,本文在实证研究中将进一步考虑并处理这一问题。

(二) 实证模型1. 有序选择模型

假设效用函数中的各变量对效用的影响是线性的,因此,将效用函数(2)简化为下面的线性函数:

| $\begin{array}{l}{U^*} = X'\beta + \varepsilon = \alpha + Y{\beta _0} + {L_1}{\beta _1} + {L_2}{\beta _2} + {L_3}{\beta _3} + Z{\beta _4} + \varepsilon \end{array}$ | (6) |

式中,X=(I,Y,L1,L2,L3,Z)′,

y=0 如果U*≤m1

y=1 如果m1<U*≤m2

y=2 如果U*≥m2

其中,m1<m2,因此,可以得到如下概率估计值:

“幸福”的概率可以表示为:

“一般”的概率可以表示为:

“不幸福”的概率可以表示为:

①“不幸福”中包括“很不幸福”和“比较不幸福”,“幸福”中包括“比较幸福”和“完全幸福”。

通过将效用函数转化为幸福函数,可以对感兴趣的参数β1、β2、β3进行估计检验。然而利用问卷中得到的主观变量进行实证研究存在一个缺陷,即主观变量可能存在汇报误差,从而估计得到的相关参数也可能存在偏误。在调研过程中很难对主观变量的汇报误差进行有效控制,因此可以在实证分析过程中对这一问题进行处理。我们将在模型中引入误分类概率因子对汇报误差进行控制,由此设定的误分类概率模型将帮助我们检验并校正汇报误差。

2. 误分类概率因子

实证研究中,将问卷调查的有序离散数据作为被解释变量进行研究分析非常广泛,尤其是主观评价变量,如幸福感水平(许玲丽等,2016)、工作满意程度(Clark和Oswald ,1996)、未来期望收入(Das和Van Soest,1997),移民英语的流利程度(Chiswick和Miller,1995)等。这些问题的特点是答案选项一般被客观分成若干种水平,如幸福水平通常在问卷中被分为五个水平:不幸福、比较不幸福、一般、比较幸福和幸福。这类数据的共同特点是受访者的选择往往受个人主观意志支配,主观性极强。在问卷数据搜集中,受访者根据自己对问题的理解进行选择。以“是否幸福”的问题为例,每相邻两个答案选项的界限通常都因人而异,如“比较不幸福”与“一般”之间的界限、“一般”与“比较幸福”之间的界限等,受访者的回答可能出现“一念之差”。因此,在实证模型中选择主观有序离散数据作为因变量,不能排除此变量可能存在汇报误差,称为误分类误差(misclassification error),其估计结果可能会因数据内部界限的差异而产生误差。假设有两个受访者,他们实际的幸福感水平是完全相同的,属于“比较幸福”的类别。其中一个受访者正确理解了答案选项中不同级别分类的界限差异,选择了真实的幸福水平“比较幸福”,那么此人不存在分类误差;而另一个受访者,其对“比较幸福”与“幸福”之间的边界理解比较模糊,在回答问卷时选择了“幸福”这个水平,也就是这个人实际报告的“幸福”结果并非真实的“比较幸福”结果,即此人对问题的理解偏差造成了误分类误差。误分类误差产生的原因是多种多样的,例如人们汇报幸福感水平时会受到当时的社会期望、自卫心理以及环境情况等因素的影响产生汇报分类失误(娄伶俐,2009)。因此不能排除调研数据中可能存在主观变量的误分类误差。

将有序离散数据作为被解释变量进行研究,通常选择有序Probit或者Logit模型进行分析。当被解释变量存在误分类误差,一些研究采用参数或半参数方法对其进行检验和校正,例如Lee和Porter(1984)、Hausman等(1998)、Christian和Arthur(2004),他们分别用外生开关模型(Exogenous Switching Regression Model)研究了粮食市场价格,二元选择模型(Binary Choice Models)研究了工作变化以及有序选择模型(Ordered Choice Models)分析移民英语流利性。大部分研究都发现当有序离散变量为主观变量时,存在显著误分类概率。因此,在实证研究过程中,考虑误分类误差,将提高估计的准确性。本文使用的数据同样源于问卷调查,被解释变量“幸福感”是典型主观离散有序变量,因此不能排除此变量可能存在误分类误差,在研究过程中对误分类误差进行处理是必要的。参照Hausman等(1998),我们在有序选择模型中引入误分类概率因子对误分类误差进行检验与校正。根据上面的有序Probit模型,误分类概率因子为:

| $Pr \left( {{y_i} = j{\rm{|}}{z_i} = k,{{\mathit{\boldsymbol{x}}}_i}} \right) = {p_{k,j}}\;\;\;\;\;j,k = 0,1,2,j \ne k$ | (7) |

在式(7)中,yi表示个体i汇报的主观幸福感的值,zi表示个体i不受干扰的真实主观幸福感的值,yi和zi均有三个取值0、1、2,xi代表个体i的个体特征。因此,

3. 误分类概率模型

将误分类概率因子引入有序Probit模型将得到误分类概率模型。误分类概率模型中被解释变量的真实值用zi表示,不失一般性,假设

| $\begin{split}Pr({y_i} = 0\left| {{{\mathit{\boldsymbol{x}}}_i})} \right. =& Pr({y_i} = 0\left| {{z_i} = 0,{{\mathit{\boldsymbol{x}}}_i})Pr({z_i} = 0\left| {{{\mathit{\boldsymbol{x}}}_i})} \right.} \right. + Pr({y_i} = 0\left| {{z_i} = 1,{{\mathit{\boldsymbol{x}}}_i})Pr({z_i} = 1\left| {{{\mathit{\boldsymbol{x}}}_i})} \right.} \right.\\ & + Pr({y_i} = 0\left| {{z_i} = 2,{{\mathit{\boldsymbol{x}}}_i})Pr({z_i} = 2\left| {{{\mathit{\boldsymbol{x}}}_i})} \right.} \right.\\= &{p_{2,0}} + \left( {1 - {p_{0,1}} - {p_{0,2}} - {p_{1,0}}} \right){\rm{\Phi }}\left( {{{\rm{m}}_1} - {\mathit{\boldsymbol{x}}}_{\rm{i}}'{\mathit{\boldsymbol{\beta }}}} \right) + \left( {{p_{1,0}} - {p_{2,0}}} \right){\rm{\Phi }}\left( {{{\rm{m}}_2} - {\mathit{\boldsymbol{x}}}_{\rm{i}}'{\mathit{\boldsymbol{\beta }}}} \right)\end{split}$ | (8) |

①下面各主观幸福感水平的条件分布均通过全概率公式展开得到。

同理,汇报“一般”的概率为:

| $\begin{array}{l}Pr({y_i} = 1\left| {{{\mathit{\boldsymbol{x}}}_i})} \right. = {p_{2,1}} + \left( {{p_{0,1}} + {p_{1,2}} + {p_{1,0}} - 1} \right)\Phi \left( {{m_1} - {\mathit{\boldsymbol{x}}}_i'{\mathit{\boldsymbol{\beta }}}} \right) + \left( {1 - {p_{1,0}} - {p_{2,1}} - {p_{1,2}}} \right) \Phi \left( {{m_2} - {\mathit{\boldsymbol{x}}}_i'{\mathit{\boldsymbol{\beta }}}} \right)\end{array}$ | (9) |

汇报“幸福”的概率为:

| $\begin{array}{l}Pr({y_i} = 2\left| {{{\mathit{\boldsymbol{x}}}_i})} \right. = 1 - {p_{2,1}} - {p_{2,0}} + \left( {{p_{0,2}} - {p_{1,2}}} \right)\Phi \left( {{m_1} - {\mathit{\boldsymbol{x}}}_i'{\mathit{\boldsymbol{\beta }}}} \right) + \left( {{p_{2,0}} + {p_{2,1}} + {p_{1,2}} - 1} \right) \Phi \left( {{m_2} - {\mathit{\boldsymbol{x}}}_i'{\mathit{\boldsymbol{\beta }}}} \right)\end{array}$ | (10) |

因此,由式(8)–式(10),可以得到幸福水平的条件期望:

| $\begin{split}E\{ {y_i}\left| {{{\mathit{\boldsymbol{x}}}_i}\}} \right. = { 2 - {p_{1,0}} + {p_{1,2}} - \Phi \left( {{m_1} - {\mathit{\boldsymbol{x}}}_i'{\mathit{\boldsymbol{\beta }}}} \right)} \left( {1 - {p_{0,1}} - {p_{1,0}} + {p_{1,2}} - 2{p_{0,2}}} \right)\\& + \left[ {1 - \Phi \left( {{m_2} - {\mathit{\boldsymbol{x}}}_i'{\mathit{\boldsymbol{\beta }}}} \right)} \right]\left( {1 - {p_{2,1}} - {p_{1,2}} + {p_{1,0}} - 2{p_{2,0}}} \right)\end{split}$ | (11) |

通过极大似然方法估计模型参数β和

| $\ln L = \mathop \sum \limits_{i = 1}^N [I\left( {{y_i} = 0} \right)\ln Pr({y_i} = 0\left| {{{\mathit{\boldsymbol{x}}}_i})} \right. + I\left( {{y_i} = 1} \right)\ln Pr({y_i} = 1\left| {{x_i})} \right. + I\left( {{y_i} = 2} \right)\ln Pr({y_i} = 2\left| {{{\mathit{\boldsymbol{x}}}_i})} \right. ]$ | (12) |

根据式(11),模型受约束于:

| ${p_{0,1}} + {p_{1,0}} - {p_{1,2}} + 2{p_{0,2}} < 1$ | (13) |

| ${p_{1,2}} + {p_{2,1}} - {p_{1,0}} + 2{p_{2,0}} < 1$ | (14) |

式(13)和式(14)两个约束条件的设定是为了使误分类概率的值较小。第四部分的实证分析,我们将通过极大似然估计(MLE)得到上述六个误分类概率值以及参数β。②

②我们采用Bootstrap方法得到相关变量标准差及其显著性水平。

四、实证分析实证分析的数据来自于中国人民大学提供的中国综合社会调查(CGSS),这个数据库的特点是抽样随机性、范围全国性、调研连续性。我们选择2010年的样本进行研究。①去除没有工作的样本以及一些变量值缺失的样本,最终可用样本5 725个。没有工作的样本每天有24小时的闲暇,其对闲暇的度量与有工作样本对闲暇的度量存在本质区别,因此,本研究只关注比较有工作的样本,将没有工作的样本删除,文中主要变量的选择说明如下(见表1):

| 变量名称 | 变量定义 | |

| happy | 主观幸福感:0,不幸福;1,一般;2,幸福 | |

| 休闲时间分类 | achievement | 用于成就型休闲的休闲时间:1,从不;2,很少;3,有时;4,经常;5,总是 |

| time-out | 用于纯耗时型休闲的休闲时间:分类同上 | |

| socialact | 用于社交型休闲的休闲时间:分类同上 | |

| 个体特征 | lincome | 个人年收入取自然对数 |

| lincomes | 个人年收入自然对数的平方 | |

| marriage | 婚姻状况:1,有配偶;0,其他 | |

| male | 性别:1,男性;0,女性 | |

| age | 年龄 | |

| ages | 年龄平方 | |

| edu | 教育年限 | |

| com | 政治面貌:1,加入中国共产党或者民主党派;0,其他 | |

| afloorsq | 家庭平均住房面积(平方米) | |

| hukou | 户口:1,除农业户口之外的其他户口;0,农业户口 | |

| 社会环境与比较 | ecolevel | 家庭经济状况:1,远低于平均水平;2,低于平均水平;3,平均水平;4,高于平均水平;5,远高于平均水平 |

| sociallevel | 个人认为自己所处的社会等级从1到10,其中,10代表最顶层,1代表最底层 | |

| soc10lev | 与10年前相比,社会等级变化:1,上升(对应soc10lev1);2,差不多(对应soc10lev2);3,下降(对应soc10lev3)。其中soc10lev“i”是对应于各类别的二元变量 | |

| 区域② | east | 二元变量:1,居住在东部地区;0,其他 |

| middle | 二元变量:1,居住在中部地区;0,其他 | |

| west | 二元变量:1,居住在西部地区;0,其他 | |

①作者感谢中国人民大学社会学系提供的中国综合社会调查数据。

②东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西、海南;西部地区包括重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆;中部地区包括山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、湖北、河南、湖南。

(一) 变量统计特征分析表2给出了主要变量的统计特征,样本的平均幸福度接近1.7,介于“一般”与“幸福”之间,这一特点与我国近年来经济蓬勃发展,政治稳定成熟,国际地位不断提升不无关系,良好的宏观环境有利于居民幸福。样本中农业户口人数略多于非农人数,绝大多数样本都有配偶,且样本中男性数量略多于女性。从平均受教育年限来看,样本平均学历为初中,平均年龄为43岁。从家庭社会经济水平变量均值来看,基本与中位数一致。根据统计分析,样本中个体每周工作时间的平均数和中位数分别为50小时和49小时,如果按照每周五个工作日计算,这就说明在样本中有一半以上的人平均每天工作时间超过8小时。工作时间长则说明闲暇时间少,闲暇越少,休闲时光对个人而言就变得越宝贵,因此,合理安排利用闲暇时间是十分必要的。

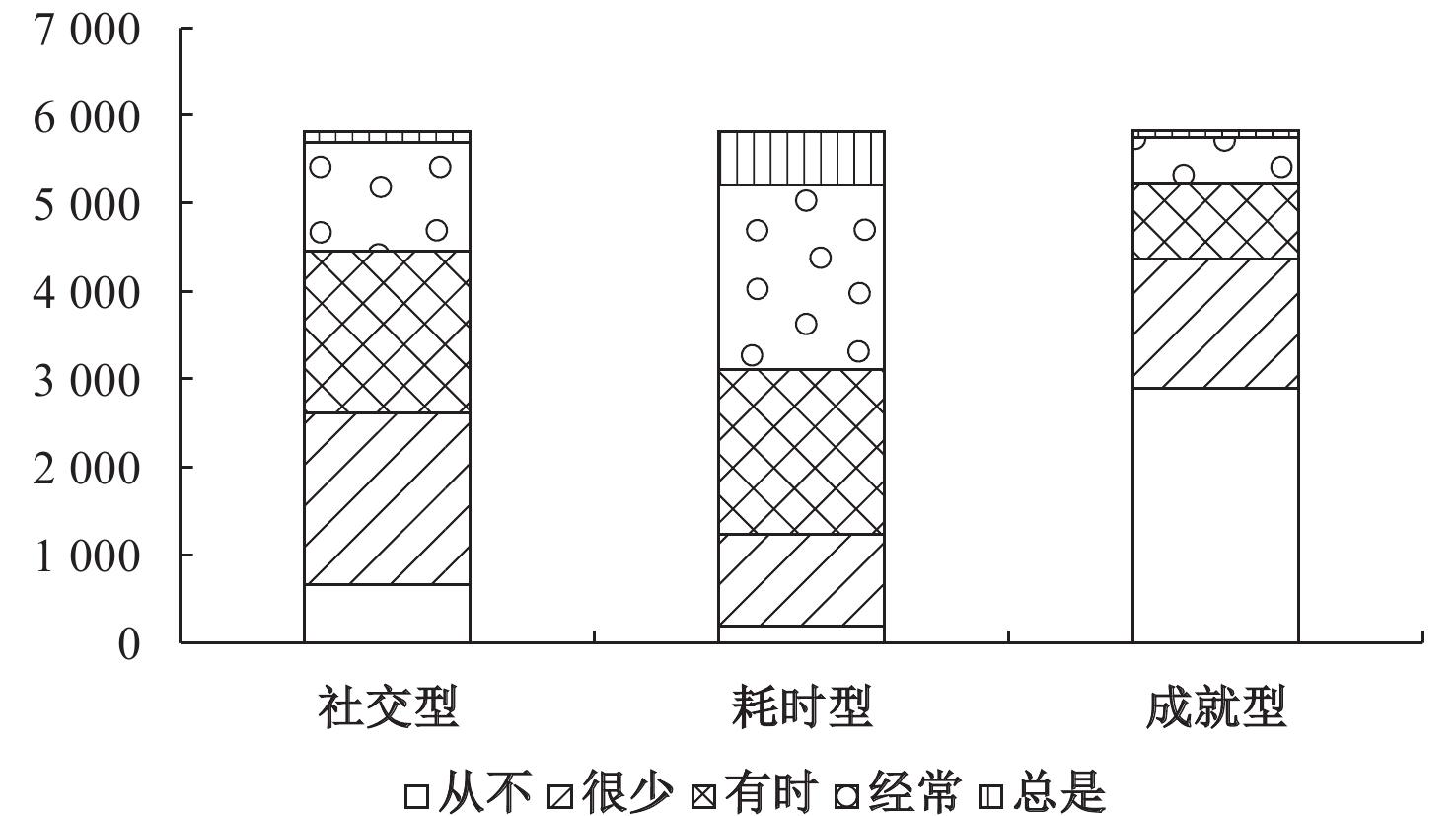

样本中个体闲暇时间安排可参见表2与图1。根据表2,可以看到人们进行纯耗时型休闲的频率最高,其次是社交型,而很少进行成就型休闲活动。图1横轴分别显示三种休闲方式,纵轴表示样本数量。首先,关于成就型休闲方式,49.7%的人几乎从来不在闲暇时间学习充电,样本中只有10%的人“经常”或“总是”学习,因此,如果有其他更优选择的话,大部分人都不会把自己的闲暇用于学习提升。成就型休闲方式既包括健脑也包括健身,健身需要消耗体力,健脑则需要消耗精力,无论如何选择,都会导致一定的疲劳产生。而大部分人认为闲暇的主要作用是休息和放松身心,因此,在闲暇时间极少选择成就型休闲也就可以理解。其次,关于纯耗时型休闲方式,多于八成的样本偏好纯耗时型休闲,约有接近50%的样本会选择比较频繁地进行纯耗时型休闲活动,纯耗时型休闲活动确实能够带来绝佳的放松身心体验,使人暂时远离工作、家庭以及生活的压力。最后,关于社交型休闲方式,人们对社交型休闲方式的使用频率多于成就型休闲方式,但少于纯耗时型休闲方式,“总是”和“从不”进行社交活动的人都比较少,“有时”与“经常”进行社交活动的样本占比约为54%。

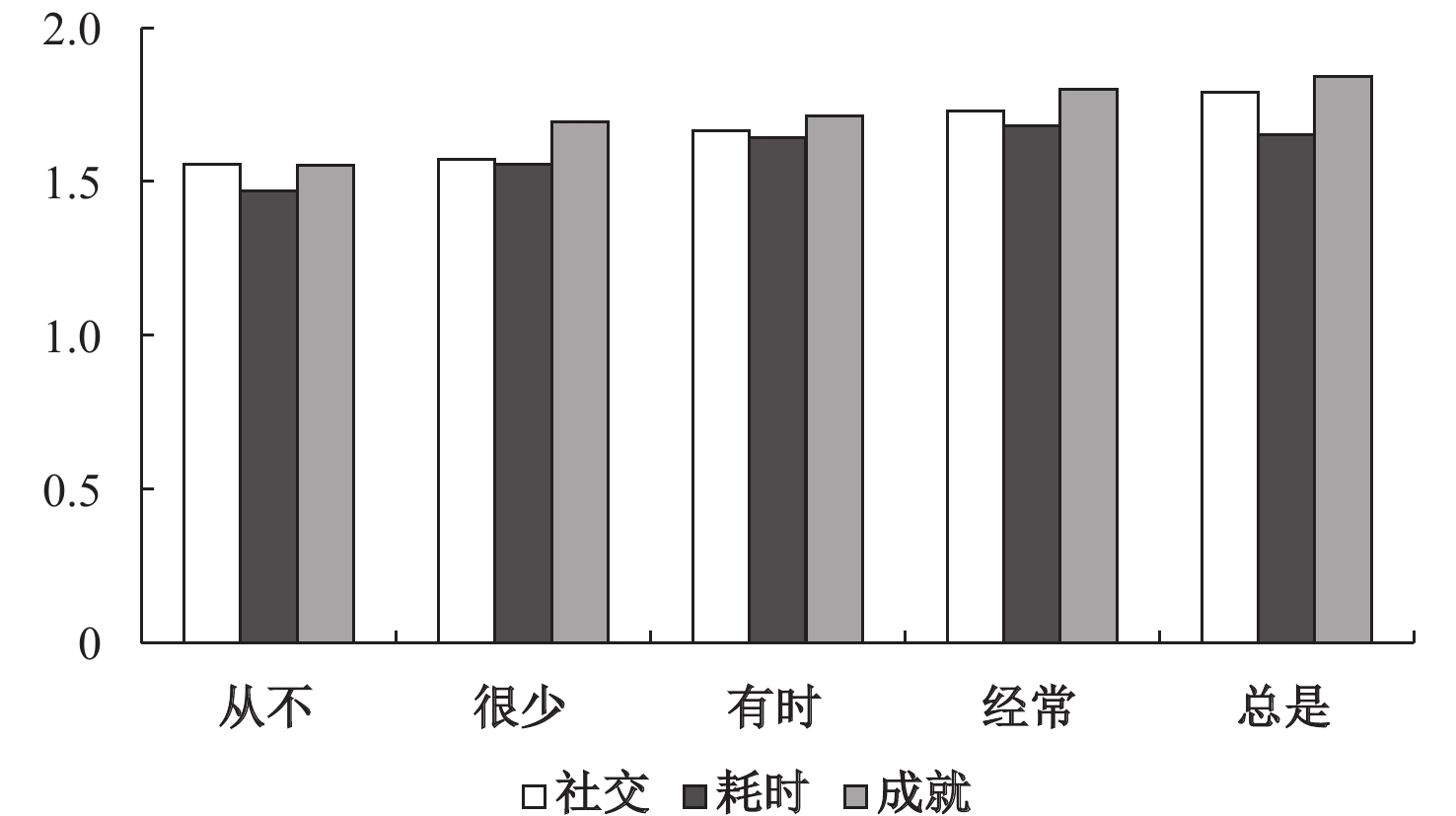

图2是不同休闲方式选择后的幸福感均值,虽然幸福感的变动幅度相对较小,但从图中还是可以看到差异性。对于社交型休闲方式的选择,总是进行社交休闲的人幸福感最高,约为1.79;对于成就型休闲方式的选择,总是进行成就型休闲的人幸福感也最高,约为1.84,接近幸福;对于纯耗时型休闲方式的选择,与前两者存在差异,经常进行纯耗时休闲的人幸福感最高,约为1.68。

从上面样本的描述性统计分析我们可以看出,现在人们在闲暇时间选择的休闲方式具有明显的区别,大部分人在闲暇时间进行了纯耗时型和社交型休闲,较少的人会选择成就型休闲。同时,样本平均的幸福感水平高于“一般”幸福水平。三类休闲方式对幸福感的贡献程度究竟是否存在差别?下面将通过计量经济回归分析进行具体研究。

| 变量 | 均值 | 标准差 | 中位数 |

| happy | 1.639 | 0.644 | 2 |

| socialact | 2.691 | 0.996 | 3 |

| timeout | 3.325 | 0.993 | 3 |

| achievement | 1.861 | 1.045 | 2 |

| lincome | 4.038 | 0.516 | 4 |

| marriage | 0.852 | 0.355 | 1 |

| male | 0.578 | 0.494 | 1 |

| age | 43.415 | 12.271 | 43 |

| edu | 8.675 | 4.482 | 9 |

| hukou | 0.412 | 0.492 | 0 |

| sociallevel | 4.057 | 1.683 | 4 |

| ecolevel | 2.644 | 0.738 | 3 |

|

| 图 1 社交型、纯耗时型、成就型休闲方式分布 |

|

| 图 2 休闲方式分布与幸福感均值 |

基于潜变量模型(6),对简化后的幸福函数进行有序Probit估计,回归系数和标准差分别为表3中的第2列和第3列。从回归结果可以看到,三类休闲方式,有两类对幸福感的影响是显著的,其中成就型休闲方式的频次增加,最有利于提升主观幸福感,其次是纯耗时型休闲。而社交型休闲的频次变化对主观幸福感的影响不显著。由于有序Probit估计没有考虑主观幸福感可能存在的汇报误差,可能导致三类休闲活动的估计系数存在偏差,因此,需要进一步检验是否存在汇报误差,如果存在误差,则需要对估计结果进行校正。

通过对考虑了误分类概率因子的误分类概率模型的估计,我们得到了新的估计参数。给定约束条件式(13)和式(14),对式(12)进行了最大似然估计,表3中的第4列和第5列分别给出了误分类概率模型的最大似然估计参数值和标准差。其中,六个误分类概率p0, 1、p0, 2、p1, 0、p1, 2、p2, 0、p2, 1的估计值和标准差在表3中的第二部分给出。

| 变量 | 有序Probit模型 | 误分类概率模型 | ||

| 系数 | 标准误差 | 系数 | 标准误差 | |

| socialact | 0.016 | 0.020 | –0.087*** | 0.205 |

| timeout | 0.049*** | 0.018 | 0.200*** | 0.209 |

| achievement | 0.061*** | 0.022 | 0.314*** | 0.200 |

| lincome | 0.592 | 0.371 | –0.199*** | 0.208 |

| lincomes | –0.065 | 0.046 | 0.226*** | 0.174 |

| marriage | 0.491*** | 0.053 | 0.196*** | 0.188 |

| male | –0.050 | 0.038 | 0.003*** | 0.215 |

| age | –0.051*** | 0.010 | 0.137*** | 0.162 |

| ages | 0.000 5*** | 0.000 1 | 0.003*** | 0.003 |

| edu | 0.015** | 0.006 | 0.133* | 0.216 |

| com | 0.072 | 0.064 | 0.349*** | 0.214 |

| afloorsqr | 0.000 3 | 0.000 2 | 0.286*** | 0.147 |

| hukou | –0.026 | 0.047 | 0.498*** | 0.210 |

| ecolevel | 0.357*** | 0.029 | 0.284*** | 0.210 |

| soclevel | 0.114*** | 0.014 | 0.181*** | 0.195 |

| soc10leve1 | 0.094** | 0.045 | 0.270*** | 0.185 |

| soc10leve3 | –0.307*** | 0.065 | 0.147 | 0.212 |

| east | 0.025 | 0.051 | 0.241*** | 0.227 |

| middle | –0.074 | 0.046 | 0.188*** | 0.175 |

| p0, 1 | – | – | 0.151*** | 0.046 |

| p0, 2 | – | – | 0.170*** | 0.044 |

| p1, 0 | – | – | 0.195*** | 0.045 |

| p1, 2 | – | – | 0.237*** | 0.044 |

| p2, 0 | – | – | 0.122 | 0.034 |

| p2, 1 | – | – | 0.191*** | 0.045 |

| 注:(1)***、**、*分别表示在1%、5%、10%的显著性水平下显著;(2)误分类概率模型的标准误差是通过全样本有放回重抽样计算100次得到的结果的标准差,系数的显著性水平由t检验计算得到。 | ||||

首先观察表格第二部分关于误分类概率的汇报结果,在1%的显著性水平下,p0, 1、p0, 2、p1, 0、p1, 2、p2, 1五个误分类概率统计显著,仅p2, 0不显著。这说明只有在个人真实幸福感水平为“幸福”的情况下,不会存在将幸福感水平汇报为“不幸福”的情况,而其他五类情况下都可能存在汇报误差。p0, 1为15.12%,p0, 2为17.03%,也就是说当个人实际感觉“不幸福”时,他们有15.12%的概率会因为各种各样的原因将自己的幸福感水平汇报为“一般”,有17.03%的可能性将主观幸福感汇报为“幸福”;p1, 2为19.45%,p1, 2为23.7%,即个人真实的幸福感水平为“一般”时,有19.45%的概率汇报为“不幸福”,有23.7%的概率汇报为“幸福”,说明个人感觉“一般”时,由于这个主观幸福感水平处于中间,因为一些原因容易使得汇报者将其汇报结果出现相对较大偏离。p2, 1为19.1%,p2, 0不显著,即当个人实际感觉“幸福”时,其汇报为不幸福的可能性微乎其微,然而却会有19.1%的可能性将其幸福感水平汇报成“一般”。通过观察六个误分类概率因子的估计结果,可以发现,主观幸福感确实存在汇报误差,那么通过误分类概率模型对误差校正就显得十分必要。因此,误分类概率模型估计得到的参数估计值是本文关注的重点,可以认为,误分类概率模型的参数估计值比有序Probit估计结果更为有效。

控制其他变量后,误分类概率模型得到的三种休闲方式的参数估计值均在1%的显著性水平下统计显著,也就是说社交型休闲、纯耗时型休闲和成就型休闲对主观幸福感都具有显著的作用。需要注意的是,三类休闲方式中,两类休闲方式即纯耗时型休闲活动和成就型休闲活动对主观幸福感都会有正向的影响,即提高纯耗时型休闲活动和成就型休闲活动的频次可以促进提升幸福感,然而社交型休闲活动却对主观幸福感影响为负,即提高社交型休闲活动的频次反而不利于提升幸福感。社交型休闲对主观幸福感的消极作用可能与现代社会社交的有效性相关。现在,我们越来越崇尚多社交、多沟通、多交朋友,但是,在社交形式上更多的体现为泛社交,个人“朋友圈”越来越庞大,真正交心的却屈指可数。个人社交时重量不重质可能导致不利于提升个人幸福感水平。因此,社交休闲时间的安排不宜占据个人闲暇的大部分时间,否则可能对个人幸福感产生负向作用。在闲暇数量给定的情况下,更多的社交休闲活动,也意味着会压缩成就型休闲或者纯耗时型休闲的时间,进一步导致个人幸福感下降。因此,适度安排社交休闲时间、注重社交的质量会有利于提高我们的幸福感。另一个选择社交型休闲导致幸福感下降的原因可能是社交方式的转变,从线下转到线上,目前人们的社交方式渐渐转变到手机或电脑等电子屏幕上进行,例如微信、Skype等社交软件为大家进行社交提供了便利,有些人在应用软件中的“好友”动辄成百上千,更带来了量多质差的问题,同时隔着电子屏幕的社交方式实际不如面对面的交流更为亲切和有效,这也可能为社交取得的幸福感打上折扣。同时,良好有效的社交需要本人付出更多的时间、耐心和精力,这也将为幸福感打上折扣。而纯耗时型休闲和成就型休闲的频次提升则非常有利于幸福感的提升,尤其是成就型休闲活动的选择,成就型休闲活动最终将使人获得一定的成就感,而成就感是促进个人幸福的重要因素之一。

其他控制变量,例如非农户口、党员身份、高学历、有配偶的人普遍都具有更高的幸福感。值得注意的是收入及其平方项对幸福感的影响。根据Easterlin悖论,收入对幸福感的影响为倒U形,即随着收入的提高,个人幸福感先升后降,而一般情况下,这个收入的拐点一般家庭很难企及。因此,一般情况下,收入越高,幸福感越高。根据表3中的结果,可以发现,目前中国居民的收入与幸福感基本呈现正相关关系。

与有序选择模型得到的结果相比较,可以看到,两种模型中,纯耗时型休闲和成就型休闲对主观幸福感的影响情况是一致的,区别在于社交型休闲对主观幸福感的影响。有序选择模型得到的结果显示,在控制个人特征变量、经济社会变量以及区域差异等因素后,社交型休闲对主观幸福感的影响不显著,而误分类概率模型在控制六个概率因子、个人特征变量、经济社会变量和区域差异因素后,得到的结果显示,社交型休闲对主观幸福感存在负向的显著影响。误差校正模型通过误分类概率因子对原有的估计偏误进行了有效的校正。

五、结 论理论上,在传统工作闲暇决定的效用模型中,本文将闲暇进一步细分为三类休闲方式:社交型休闲、纯耗时型休闲和成就型休闲,从理论上分析了休闲方式选择对效用的影响。为了进一步研究不同休闲方式对效用产生的不同影响,为了能够为居民休闲方式选择提供有益参考,文章将主观幸福感作为效用的替代变量,将理论上的效用函数转换为实证上的幸福函数,从而有利于我们利用计量经济相关分析方法进行进一步研究。

本文的主要贡献是:在实证分析中,考虑到被解释变量“主观幸福感”的主观性不能排除可能存在汇报误差,因此,设定包含误分类概率因子的误分类概率模型对可能存在的汇报误差进行检验与校正。估计结果显示,文中对汇报误差地控制是十分必要的。误分类概率模型的估计结果显示,三种休闲方式的参数估计值都为统计显著,即社交型休闲、纯耗时型休闲和成就型休闲对主观幸福感都具有显著的影响。需要注意的是,三类休闲方式中,两类休闲方式即纯耗时型休闲活动和成就型休闲活动对主观幸福感都有正向的影响,即提高纯耗时型休闲活动和成就型休闲活动的频次可以促进幸福感的提升,而社交型休闲活动却对主观幸福感影响为负,即单纯提高社交型休闲活动的频次反而不利于提升幸福感。

纯耗时型休闲如听音乐、看电影等,可以让人们在忙碌的工作之余放松身心,暂时忘却工作中的烦恼,做一些工作之外轻松愉快的事情,高效舒缓压力,迅速充满积极的情绪,为个人提供完全放松的休闲体验。成就型休闲虽然不能如纯耗时型休闲一样是工作压力和烦恼的“速效救心丸”,但是通过长期坚持成就型休闲如健身、习惯培养等,对个人的工作技能提高、自身身体素质和文化素质提高都有非常重要的作用,进而对职业发展以及生活改善有直接明显的作用。因此在闲暇时间选择纯耗时型休闲和成就型休闲均可提升幸福感水平。社交型休闲对主观幸福感的消极作用可能与现代社会社交的有效性相关,社交型休闲的方式和效率则有待进一步改善与提高。无论出于什么目的,与人打交道总是需要付出时间与精力,因此,维护并拓展“朋友圈”可能不仅累人而且累心。一些人盲目地参加各式各样的、熟悉的不熟悉的聚会,以图扩展人脉,但是仅仅通过提高社交的频率、增加社交的时间并不会给生活带来很多益处;相反,无效的社交并不会提高我们朋友圈的品质,在浪费时间的同时消磨自己的精力,个人在休闲时间得不到良好的休息恢复或者自身提高,因此,盲目增加社交型休闲不利于提升主观幸福感。目前,在闲暇时间采用社交休闲的人数众多,以对社交沟通软件微信的使用为例,2016年共计8.89亿月活用户,数量庞大,这些用户中,45%的用户有200个以上的好友,从线下到线上的社交方式,也促使社交形式从熟人社交向“泛社交”转变,个人“朋友圈”越来越庞大,真正交心的却没有几个,这将极大地影响个人社交的满意度。实际上,任何形式的高质量社交必定是劳心劳力的。因此,社交休闲时间的安排不宜占据个人闲暇的大部分时间,否则可能对个人幸福感带来负向作用,同时,注重转变社交活动的方式,提升社交活动的质量,比如说花比较少的时间发朋友圈,为人点赞,花比较多的时间陪伴亲人或好友,会有利于提高个人幸福感。

在闲暇时间一定的情况下,不同休闲方式的选择对个人幸福感的影响是存在差异的,一些不合理的闲暇安排甚至为个人福利带来负效应,必须合理安排休闲活动,提升有限的闲暇时间效率。如何合理配置闲暇时间,如何提高休闲效率,尤其是如何提高社交型休闲活动的效率是一项重要且具有挑战性的课题,也是我们下一步的研究方向。目前,我们应注重成就型休闲和纯耗时型休闲,合理安排社交型休闲,让各种休闲方式有效地服务于我们的幸福,实现我们每个人心中的幸福梦、中国梦。

| [1] | 陈刚, 李树. 政府如何能够让人幸福? ——政府质量影响居民幸福感的实证研究[J].管理世界,2012(8). |

| [2] | 李树, 陈刚. 幸福的就业效应——对幸福感、就业和隐性再就业的经验研究[J].经济研究,2015(3). |

| [3] | 郭鲁芳. 休闲消费的经济分析[J].数量经济技术经济研究,2004(4). |

| [4] | 蒋奖, 秦明, 克燕南. 休闲活动与主观幸福感[J].旅游学刊,2011(9). |

| [5] | 刘洋, 陈洪岩. 大学生主观幸福感现状及与其休闲方式关系的研究[J].中国高等医学教育,2013(12). |

| [6] | 娄伶俐.主观幸福感的经济学理论与实证研究[D].上海: 复旦大学, 2009. |

| [7] | 鲁元平, 王韬. 主观幸福感影响因素研究评述[J].经济学动态,2010(5). |

| [8] | 陆铭, 王亦琳, 潘慧, 等.政府干预与企业家满意度——以广西柳州为例的实证研究[J]. 管理世界, 2008, (7). |

| [9] | 吴凌菲. 基于休闲方式的城市居民休闲满意度研究[J].统计与决策,2013(24). |

| [10] | 许玲丽, 龚关, 艾春荣. 幸福、赚钱还是花钱?[J].财经研究,2016(6). |

| [11] | Andreja B, Marina M, Iva S. Quality of life and leisure activities: How do leisure activities contribute to subjective well-being?[J].Social Indicators Research,2011,102(1):81–91. |

| [12] | Becker G S. A theory of the allocation of time[J].The Economic Journal,1965,75(299):493–517. |

| [13] | Chen G, Li S. How to make people happy by the government? An empirical study of the effect of the quality of the government on people’s happiness[J].Management World,2012(8):55–67. |

| [14] | Li S, Chen G. The employment effects on happiness: An empirical study on happiness, employment and recessive reemployment[J].Economic Research Journal,2015(3):62–74. |

| [15] | Chiswick B R, Miller PW. The endogeneity between language and earnings: International analyses[J].Journal of Labor Economics,1995,13(2):246–288. |

| [16] | Christian D, Van Arthur V. An analysis of speaking fluency of immigrants using ordered response models with classification errors[J].Journal of Business & Economic Statistics,2004,3(22):312–321. |

| [17] | Clark A E, Oswald A J. Satisfaction and comparison income[J].Journal of Public Economics,1996,61(3):359–381. |

| [18] | Covan E K. Gender, mental health, and happiness[J]. Health Care for Women International,2017,2(38):73–74. |

| [19] | Das M, Van Soest A. Expected and realized income changes: evidence from the Dutch socio-economic panel[J].Journal of Economic Behavior and Organization,1997,32(1):137–154. |

| [20] | Easterlin R A. Will raising the incomes of all increase the happiness of all?[J].Journal of Economic Behavior and Organization,1995,27(1):1–34. |

| [21] | Easterlin R A. Feeding the illusion of growth and happiness: A reply to Hagerty and Veenhoven[J].Social Indicators Research,2005,74(3):429–443. |

| [22] | Guo L F. Economic analysis of leisure consumption[J]. Quantitative & Technica Economics,2004(4):12–21. |

| [23] | Hausman J A, Abrevaya J, Scott-Morton FM. Misclassification of a dependent variable in a discrete response setting[J].Journal of Econometrics,1998,87(2):239–269. |

| [24] | Jiang H, Qing M, Ke N Y, Ying X P. Leisure activities and subjective sense of happiness[J].Tourism Tribune,2011,26(9):74–78. |

| [25] | Kelly J R, Steinkamp M W. Later life satisfaction: Does leisure contribute?[J].Leisure Sciences,1987,9(3):189–200. |

| [26] | Krause A. Don’t worry, be happy? Happiness and reemployment[J].Journal of Economic Behavior & Organization,2013,96(12):1–20. |

| [27] | Lee L F, Porter R H. Switching regression models with imperfect sample separation information: With an application on Cartel stability[J].Econometrica,1984,52(2):391–418. |

| [28] | Liu Y, Chen H Y. Subjective well-being status of college students and its relationship with leisure[J].China Higher Medical Education,2013(12):49–50. |

| [29] | Ljunge M. Migrants, health, and happiness: Evidence that health assessments travel with migrants and predict well-being[J].Economics and Human Biology,2016,22(9):35–46. |

| [30] | Lou L L. Economic theoretical and empirical study on SWB[D].Fudan University, Shanghai, 2009 |

| [31] | Lu L, Argyle M. Leisure satisfaction and happiness as a function of leisure activity[J].Kaohsiung Journal of Medical Sciences,1994,10(2):89–96. |

| [32] | Lu M, Wang Y L, Pan H. Government intervention and entrepreneurial satisfaction: An empirical study of Liuzhou Guangxi[J].Management World,2008(7):116–125. |

| [33] | Lu Y P, Wang T. A review of the influencing factors of subjective well-being[J]. Economic Perspectives,2010(5):126–130. |

| [34] | Murphy H. Exploring leisure and psychological health and well-being: Some problematic issues in the case of Northern Ireland[J].Leisure Studies,2003,22(1):37–50. |

| [35] | Passmore A, French D. Development and administration of a measure to assess adolescents’ participation in leisure activities[J].Adolescence,2001,36(141):67–75. |

| [36] | Pigou A.The economics of welfare[M]. London, Macmillan, 1920. |

| [37] | Sabatini F. The relationship between happiness and health: Evidence from Italy[J]. Social Science & Medicine,2014,114(8):178–187. |

| [38] | Scott D, Willits FK. Adolescent and adult leisure patterns: A Reassessment[J].Journal of Leisure Research,1998,30(3):319–330. |

| [39] | Tinsley H E, Tinsley D J. A theory of the attributes, benefits, and causes of leisure experience[J].Leisure Sciences,1986,8(1):1–45. |

| [40] | Wang M, Wong M C S. Leisure and happiness in the United States: evidence from survey data[J].Applied Economics Letters,2010,18(18):1813–1816. |

| [41] | Wu L F. A study of urban residents’ satisfaction of leisure based on leisure activities[J]. Statistics & Decision,2013(24). |

| [42] | Xu L L, Gong G, Ai C R. Happiness: Spending money or making money?[J]. Journal of Finance and Economics,2016(6):17–26. |

2.School of Economics,Shanghai University of Finance and Economics,Shanghai 200433,China;

3.Shanghai Branch,Industrial Bank,Shanghai 200041,China;

4.Ningbo Branch, China Minsheng Bank,Zhejiang Ningbo 315800,China

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19