文章信息

| 上海财经大学 2017年19卷第3期 |

- 陈少英, 王一骁

- Chen Shaoying, Wang Yixiao

- 论附加福利课税的程序法路径—— 以《税收征管法修正案》引入自然人纳税识别号制度为重点

- The Procedure Law Path to Fringe Benefit Tax: Focus on the Introduction of TFN for Individual Taxpayers by Amendment of Law of Tax Administration

- 上海财经大学学报, 2017, 19(3): 109-118.

- Journal of Shanghai University of Finance and Economics, 2017, 19(3): 109-118.

-

文章历史

- 收稿日期:2017-03-05

2017第19卷第3期

经济学上的附加福利(Fringe Benefits)是指雇员因已提供或将提供的服务而获得的货币化工资和薪水以外的所有利益,①,它包括但不限于雇主提供给其员工的差旅报销、通讯补助、培训、子女就学补助、公费出游、低息贷款、福利住房等等。作为一种应税所得,本文所讨论的“附加福利”是指雇员获得的除货币性工资薪金和法定福利以外,雇主为满足其完成工作必要需求或增强其满意度而自愿给付的与劳动密切相关的报酬。

①[英]锡德里克·桑福德:《成功税制改革的经验与问题——税制改革的关键问题》,邓力平译,中国人民大学出版社2001年 版,第18页。

②刘穷志、罗秦:《中国家庭收入不平等水平估算——基于分组数据下隐性收入的测算与收入分布函数的选择》,《中南财经 政法大学学报》2015年第1期。

附加福利是我国城乡高收入居民6万多亿隐性收入②在劳动力因素上的最主要表现,它广泛存在于政府机关、事业单位、国有企业。国外学者对附加福利课税的正当性已形成共识:金子宏教授提出了应税所得应包括“消费型所得”①;R. Haig和H. Simons确立了H-S准则,认为只要能够增加个人支配商品和劳务的经济权力或者能够增加个人的经济福利的就应该定为所得②;G. Lieuallen同样认为,应税所得是“个人一定时期内消费的财产和净增加财产的总和”③。要言之,附加福利实质上提高了享有者的负税能力,个人所得税法对税收公平价值的追求决定了它理应与其他劳动报酬一样被纳入收入分配调节的范围。

立法实践中,将附加福利纳入应税所得是综合所得税制国家的通行做法。我国现行《个人所得税法》采分类所得税制,根据《个人所得税法实施条例》第8条、第10条的规定,附加福利被囊括进了“工资、薪金所得”税目,理论上适用工资、薪金所得的计税规则。但实践中,高收入者享有的名目繁多的附加福利却因其收入的隐匿性而仍游离于个人所得税法的调控之外,除一部分显性附加福利外,相当多的隐形附加福利未被计入应税所得,享受这些灰色甚至黑色收入的高收入群体不完全纳税,造成了“权益逃避纳税”,这进一步拉大了居民间的贫富差距,削弱了个人所得税“削峰平谷”的作用。因此,科学、有效地课征附加福利所得税对缩小贫富差距、维护社会公平是十分必要的。

虽然“综合与分类相结合的个人所得税改革”实施在即,但今后的个税征管在预先征收环节并不改变附加福利所得的隐匿性,在汇算清缴环节依靠纳税人自主申报,不实申报反而进一步增强附加福利逃税的可能性。申言之,我国长期忽视对自然人税源的监控,税收程序法上没有针对附加福利等隐性所得征税的操作性规则,导致税务机关无从获取自然人纳税人的涉税信息,缺乏核实确认附加福利所得的依据。考察对附加福利征收个人所得税的国家的税收征管法律制度,都有归集和查询自然人纳税人涉税信息的识别号制度,如瑞典的税务码、澳大利亚的TFN码、美国公民与其所有收入信息关联的社保号等。在我国税收征管制度改革的过程中,2015年公布的《税收征管法修订草案(征求意见稿)》(以下简称《修订草案》)第18条第4款首次引入自然人纳税识别号制度,或将成为提高附加福利课税可行性的程序税法制度基础。

对于如何有效地课征附加福利所得税的研究具有重要的实践意义,而我国对这一路径的研究却鲜有问津,现有的成果大都集中在论述附加福利课税的理论依据,或者介绍国外税制规则。如蔡高锐认为工资和福利的扣除导致企业所得税收入的下降,应对公司高管人员的在职消费征收附加福利税,以保证国家财政收入;④陶其高从财政、公平、效率三方面阐述了附加福利课税的理论依据,提出评估福利性所得的价值标准⑤;郭庆旺、宋生瑛基于税收中性原则,对我国附加福利税的纳税人、课税对象、税基、税率等构成要素进行具体设计⑥;林晓、陈卫东考察了OECD国家及澳大利亚对附加福利课税的模式⑦。

①[日]金子宏:《日本税法》,战宪斌、郑林根译,法律出版社2004年版,第138页。

②See Charles R. Hulten, Robert M. Schwab, A Haig-Simons-Tiebout Comprehensive Income Tax, National Tax Journal, 1991, pp.67-78.

③Lieuallen G. Emanuel law outlines: Basic Federal Income Tax, New York: Aspen Publishers, 2011, p.26.

④蔡高锐:《“两法”合并后税收如何应对企业成本约束机制缺陷》,《税务研究》2007年第5期。

⑤陶其高:《西方国家对附加福利征税的主要模式》,《经济研究参考》2004年第23期。

⑥郭庆旺,秦泮义:《附加福利及其课税》,《财政研究》1989年第1期。宋生瑛:《论对附加福利的课税──我国个人所得税完善 的一个重要方向》,《涉外税务》2001年第10期。

⑦林晓:《OECD国家对附加福利的税收处理及其启示》,《涉外税务》2001年第8期;陈卫东:《澳大利亚附加福利税对我国的 启示》,《税务研究》2007年第6期。

笔者的先前研究提出了区分工作需要型、非工作需要型附加福利设计税制的制度构建思路,①而本文在此基础上,将从操作层面入手,进一步探讨如何借助自然人纳税识别号制度将隐匿于税法规制盲点的应税所得纳入税法的征收范围,实现对附加福利的有效课税,以保护中低收入员工的利益,缩小垄断性的收入差距,弥合行业性的分配鸿沟,进而化解社会矛盾、构建和谐社会、优化资源配置、促进经济发展。

二、附加福利课税之路径寻觅——税收程序法的功能价值(一)附加福利课税的操作障碍

科学的附加福利课税制度应考虑到不同种类的附加福利的可自由支配程度不同,因而应适用不同的税前扣除制度。以福利的给付目的为标准对附加福利进行细分:一是以满足完成工作需求为目的的工作需要型附加福利,如午餐补贴、通讯补贴、差旅费、技能培训、定期体检等,对这类福利实行选择性课税,并规定较宽松的费用扣除标准和优惠措施;二是以提升员工满意度和归属感为目的的非工作需要型附加福利,如赠送住房或住房补贴、家庭保险、子女教育补贴、超法定福利待遇的医药报销等,对这类福利实行分层课税,收入越高者,税负越重,并不予以税前扣除。②

为有效按以上规则课税,税务机关至少应清楚地掌握以下信息:用人单位向劳动者支付了附加福利;劳动者取得的附加福利的数量和形式,以及为取得福利而支付的费用;纳税人从事的具体工作内容及工作中的常规必要支出—— 惟其如此,才能准确判断应税附加福利属于工作需要型抑或非工作需要型,适用何种征税规则。而这正是实现附加福利课税的障碍所在:实践中,税务机关往往仅凭公司提交的员工名单和工资数额就认可了公司替员工缴纳的个人所得税。由于缺少其他监管部门掌握的信息,甚至连名单中的员工与公司是否存在真实的劳动关系都无从查证,诸如公司通过虚列员工户头发放“工资”以提高税前扣除额等逃税手段,非经举报或与劳动监察部门联合执法调查,鲜有暴露者,更遑论令税务机关调查、认定每一纳税人取得各类附加福利的具体事实。以上调查不但执法成本极高,而且超越税务稽查权限。

(二)障碍突破路径的功能定位

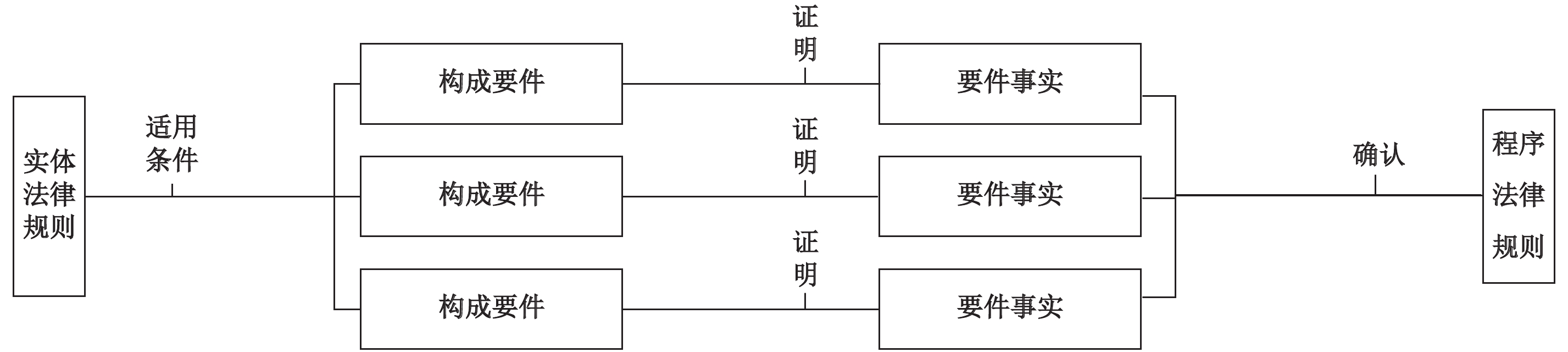

可见,附加福利课税的障碍并不在于实体税法的制度设计,而在于程序税法,因为实体税法的适用必以税收之债构成要件的满足为前提,判断要件满足与否的关键就是将涉税事实上升为法律事实,而作为一种过去的事实,应如何被确定、认识,又需要一套确认事实的规则,即程序法律规则。从某种意义上讲,二者是彼此联系的整体,即程序规则是确认实体规则所需的要件事实的规则。参见图1。

|

| 图 1 实体法规则与程序法规则的交互关系 |

①陈少英:《附加福利课税是个人所得税法改革的突破口》,《法学》2014年第5期。

②陈少英:《税收债法制度专题研究》,北京大学出版社2013年版,第241—244页。

税法的程序法律规则有其特殊性,这正是出于对征纳双方不同的掌握涉税信息能力的考虑:税法的“法律事实或证明法律事实的证据方法通常在纳税义务人之管领下”,因而“一方面不得要求纳税义务人负举证责任证明其无税捐债务,另一方面……税捐稽征机关之举证事实上有其困难”,“故税法上乃发展出一些制度以为因应,例如利用设籍、设账及凭证制度课税捐义务人以保存证据方法的义务”①。所以,从举证责任的角度看,不论是税收征管法上固有的税务登记、纳税申报、推计课税制度,还是近年来在OECD组织推动下开展的BEPS系列行动中的跨国企业同期资料报备等制度,以及我国已经加入并即将于2017年1月1日实施的《金融账户涉税信息自动交换多边政府间协议》所推出的自动情报交换标准②,无一不是以弥补税务机关举证能力事实缺陷为目的的。

藉由这一思路,附加福利课税障碍的突破路径即在于创新税收程序法律制度,使其具备必要的功能,具体包括以下三个方面。

第一,关联汇总纳税人的涉税信息。所得税虽然是对“所得”本身课征的税,但“所得”在取得前后必然有支付和使用(消费或固化为财产)的过程,在现金交易方式日益减少的今天,这些过程越来越多地留下痕迹,这就为税务机关掌握所得事实提供了便利。税收程序法只需授权税务机关接入纳税人身份信息库和交易信息库的权力,在其间搭建桥梁,即可掌握附加福利收入情况。需要强调的是,这里的“关联”着重强调附加福利所得与其取得原因之间的关联,以便科学区分工作需要型、非工作需要型附加福利,匹配支出情况,明确相应的税前扣除项目。

第二,披露纳税人隐性涉税信息。在无痕迹支付和使用所得的情形下,税收程序法可以课以第三方主体披露纳税人隐性收益的义务,从而使隐性收入显性化,压缩自主申报中隐瞒所得、逃避纳税的空间。

第三,尽可能低成本地实现上述两方面功能。程序法律规则不应提高税务机关的征税成本和纳税人及第三人的税法遵从成本,这就要求程序法在“互联网+税务”的思维下,转变单纯授权、赋加义务的传统做法,着眼于信息“流量”,让税务机关更灵活广泛地运用信息“接口”。

(三)障碍突破路径的正当性检视

应当认识到,程序规则的法律价值不仅存在于辅助实体规则实施这一工具价值层面,它另外自有其不依赖实体法而独立彰显的本体价值。如果单纯依上文逻辑制定程序税法规则,而忽略了程序法的本体价值和正当性依据,将陷入法工具主义的错误。因此,还需要论证程序税法规则的正当性。“程序本身是手段与内在目的的混合体,不仅具有某些工具性或手段性价值,如程序是实现某些法律目的之渠道;还包含某些重要的内在整体性价值,如法律程序具有正当性与道德性等”③;“判断程序的价值并不在于实现程序之外的某种目的的有效性,而在于其本身是不是具有一定的‘内在品质’”④。

由于上文路径设计指向的目标是补强税务机关作为行政主体的权力优势,在“将权力关进制度的笼子里”的依法依宪行政的现代公法理念指导下,需要格外注意审查这种法律规则是否合宪合法。首先是路径导向的正当性检视,即制度设计面向的目标是否违反正当程序原则;其次是路径价值选择的正当性检视,即现代税法要求税收法律制度应符合“公理性原理过滤的技术性原理”,不应仅仅符合“手段合目的”的工具理性,还要符合“课税正义”的价值理性。⑤换言之,如果说上述功能导向逻辑是着眼于程序法律制度的工具价值,那么在正当性审查中就应更加注重其本体价值是否与相应的实体法价值协调统一。

①黄茂荣:《税法总论》,台湾植根法律丛书编辑室2002年版,第453—454页。

②Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters (AEOI).

③朱大旗、胡明:《正当程序理念下我国〈税收征收管理法〉的修改》,《中国人民大学学报》2014年第5期。

④马怀德:《行政程序法的价值及立法意义》,《政法论坛》2004年第5期。

⑤许安平:《现代税法的构造论》,西南政法大学2010年博士论文,第30—34页。

三、附加福利课税之实现路径——自然人纳税识别号制度纳税人识别号是税务机关对纳税人进行税务管理的身份识别工具。《修订草案》第18条第4款规定了“自然人纳税人或者其扣缴义务人应当自首次纳税义务发生之日起,法律、行政法规规定的纳税申报期限届满前,向税务机关申报,税务机关登录其纳税人识别号”,并在第22、31条规定了自然人纳税识别号的使用。其主要内容包括:第一,每个自然人纳税人依法取得唯一的识别号,以保证它与该纳税人的一切涉税信息关联;第二,纳税人在签订合同、协议,缴纳社会保险费,进行不动产登记以及办理其他涉税事项时需使用识别号,从而将纳税人的涉税信息、经济信息同身份信息关联起来;第三,向个人支付超过一定金额时,支付方应在一定期限内向税务机关披露。自然人纳税识别号制度的运作机理是,税务机关有权通过识别号查询与其关联的、由不同政府部门或市场主体归集以及纳税人自行申报的身份信息、账户信息、交易痕迹等数据库中的内容,并可依据识别号承载的上述信息核实申报、确认税额或作出稽查决定。

(一)识别号功能与附加福利所得的有效课征之契合

自然人纳税识别号制度在税额确认、税务稽查的过程中所能发挥的作用恰与前述税收程序法的“功能定位”一一契合。

首先,自然人纳税识别号实现了涉税信息的关联汇总。识别号既是一个信息载体,整合如自然人登记、代扣代缴申报、自行申报、社会保障登记等所有渠道归集来的信息,最终形成完整的自然人税源信息库①;又是一个查询工具,基于号码与纳税人的一一对应关系,将核实申报、稽查所需的信息匹配到每一纳税人并快捷地反映给执法机关。纳税人与用人单位之间的劳动合同信息、劳动报酬的发放和组成情况、福利的价值等信息分别由用人单位、银行、劳动监察部门、实际提供福利的市场主体等归集并承载于纳税人识别号上,为税务机关认定该纳税人取得的附加福利属于工作需要型还是非工作需要型,可扣除项目的具体内容、数额,以及最终确认附加福利应纳所得税额提供依据。

其次,自然人纳税识别号实现了隐性收入的披露。基于支付方报备义务,用人单位必须将现金和实物附加福利的支付情况定期报备税务机关,报备的同时登记受领人的纳税人识别号;银行、金融机构需按要求向税务机关提供与具体自然人的识别号相关联的账户的资金往来、单笔或单日大额出入的信息。即便上述主体怠于履行,在福利的享用环节,基于识别号在市场交易中的广泛使用,税务机关尚可通过关联比对、追溯支付来源,掌握各种福利的分配信息,不再使这些福利漏网。由此,附加福利的隐蔽空间进一步被压缩,透明度增强。与现行的代扣代缴方式相比,支付方的扣缴义务转变为报告义务,更好地从信息手段上加强了对高收入群体税源的监督管控,也更能与个税改革后广泛适用的自主申报方式相适应。

再次,自然人纳税识别号转变了税收征管模式,降低了征税成本。对税务机关而言,识别号实现了自然人纳税人各方面信息的融通汇总,在法律不增设行政权力的情况下,为税务机关提供了扩大信息流量的接口,在原本由不同行政机关或市场、第三社会部门掌握的信息之间搭建了一座信息关联的桥梁;对纳税人而言,虽然《修订草案》将之列入“税务登记”一章,但并没有增加自然人纳税人的税务登记负担,税务程序都是在无形中完成的。

①丁芸:《确立适合中国的自然人纳税人识别号制度》,载中国税网·财税理,http://www.ctaxnews.com.cn/lilun/yanjiu/201412/ t20141224_36659.htm,2016年4月20日最后访问。

(二)识别号功能与附加福利课税的自觉遵从之契合

有效的附加福利课税要求享受附加福利的高收入群体提升纳税遵从度,而税收守法的实现,除了依靠税收执法的强制性外,还须辅以引导纳税人出于趋利避害的经济理性而自觉守法的“软法”手段。在“社会信用体系建设”战略引领下开启的“信用经济时代”,强调“信用就是资本”,而承载信用的信息,则是信用经济时代的核心生产力。公共信用信息的归集使用制度已在我国逐渐推广,而海南、陕西、上海、江苏等先试先行的立法,无一不将纳税信息作为公共信用信息的重要组成部分。①

公共信用信息归集和使用的原理即是通过信息主体的身份信息,关联和整合公共生活中产生的影响其信用评价的信息,建立公共信用信息数据平台,并允许依法享有查询权利的主体通过法定途径了解信息主体的信用状况,从而在其他公共生活领域甚至市场领域授信或限制其信用能力,如限制贷款、限制奢侈消费、限制购买机票出行、限制投保额外人身、财产保险等。法人和自然人的各类信用信息以其企业登记代码、身份证号为桥梁实现了在各公共管理数据库间的关联和共享,在纳税识别号实现了与自然人身份的唯一关联后,自然人的纳税信用信息也将整合纳入公共信用信息平台,成为公民个人信用评价的重要标准之一。如果附加福利所得继续逃避纳税,信用评价带来的社会责任后果将令纳税人即便有渠道取得附加福利,也没有渠道享受附加福利。通过这种信息共享机制,纳税识别号制度实现了以信用资本价值倒逼纳税遵从的目的,进而从税收守法的维度上提升税收法治的水平。

(三)识别号引入与附加福利课税的法治环境之契合

着眼当下,我国纳税人税法遵从意识差,税务机关对自然人税源的掌控力度不足,据以确认附加福利所得的信息分散在公安、劳动、工商等政府部门或金融机构、供应商等市场主体手中,亟待通过整合融通数据库,并以一种便利的手段查询。我国凡需工商登记的纳税主体原本就有税务登记代码,2013年上海自贸区成立后在税收征管制度上创新,试点的10项制度创新中就有“网上自动赋码”②,通过税务和工商联网,将纳税识别号与纳税人的经营监管信息链接。伴随着上海自贸区试验成熟制度在全国的推广,纳税识别号的赋码主体范围进一步推广,自2016年起,赋码的范围已经扩展到社会组织纳税人。③在我国,公民自出生就有唯一的身份证号码,户籍管理制度完善,财产登记、社保登记等制度比较健全;征管的信息化、实时化、自动化在企业纳税人税务管理中也已经积累了充分经验。可见,将纳税人识别号与居民身份证号整合,实现对自然人纳税的赋码,在制度和技术层面都具有较强的可行性。

放眼未来,分类综合所得税制实施在即,附加福利作为纳税人应当申报但不愿申报的应税所得项目,在年终汇算清缴个人所得税时,税务执法系统需要的正是自然人纳税识别号这样一个开启调查渠道的钥匙,对内突破国税、地税征管机关掌握涉税信息的界限,实现“在纳税服务等环节实施国税、地税深度合作”④的改革部署,对外搭建与其他政府部门、金融系统和市场主体的信息共享桥梁,实现“互联网+税务”制度创新的基础工程建设。

①易小名、李亚莉:《法制中国建设的现实起点》,《齐鲁学刊》2016年第5期。

②《国家税务总局关于支持中国(上海)自由贸易试验区创新税收服务的通知》,税总函[2014]298号。

③《国家税务总局关于明确社会组织等纳税人使用统一社会信用代码及办理税务登记有关问题的通知》(国税函 [2016]121号)。

④2015年12月24日国务院办公厅发布的《深化国税、地税征管体制改革方案》。

四、附加福利课税之价值检视——识别号制度的正当性前述仅着眼于自然人纳税识别号的工具价值与附加福利课税对程序制度功能要求的契合度。这里,就这一程序法制度的正当性基础而言,主张“税收程序法的核心价值在于保障纳税人合法权益”的学者认为,信息优势的提升会增强本已居于相对强势地位的公权力的实力,允许税务机关通过识别号获取纳税人的各类交易信息将侵害纳税人利益。这诚然是一个值得关注的问题。笔者认为,检视自然人纳税识别号是否具有正当性基础,关键看其本体价值的定位是否合理,以及其本体价值是否与其所要达成的目的,即附加福利课税的价值意涵相契合。

(一)识别号制度实践了正当程序原则的“经济性”意涵

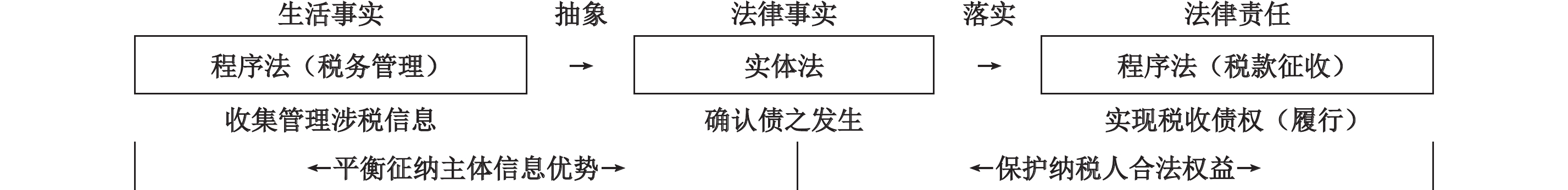

从认识论上讲,“租税关系的现实是程序性的,在整体上带有权力关系的印迹”,①因而税收程序法关系表现为“权力—权利”的行政关系。在行政法律关系中,行政机关被设定为天然强势的角色。但笔者认为,这一设定并不绝对准确。再度审视税收实体法和程序法的交互关系:狭义的税收程序法主要包括税务管理、税款征收及其保障措施、税务检查与稽查等法律制度,②它们在税法适用的不同阶段发挥着不同的作用—— 税收实体法明确了各种税收之债的构成要件,而唯有将征纳双方主体间的生活事实抽象到法律事实的高度,才能依据实体法之要件确认税收之债的发生,这个抽象的过程又以生活事实,即各种涉税信息的准确收集为前提;而税收实体法的任务仅限于债之发生、明确债的种类和数额,至于债之履行,则不是实体法的任务。换言之,税法的适用是一个从收集涉税信息到确认税收之债发生再到纳税人履行税收之债的过程,这个过程的两端是程序法的任务,其中前者主要依靠税务管理法律制度,后者主要依靠税款征收法律制度。参见图2。

|

| 图 2 税收程序法价值定位的转换 |

在不同阶段,征纳双方的势力对比状况也是不同的,税务机关并非一直强势—— 前一阶段,税法的法律事实或证明法律事实的证据方法通常在纳税义务人的管领下。现代行政法学也不一味强调行政主体的强势地位,而是追求在行政关系中,行政主体与行政相对人保持均势的平衡,通过博弈实现社会利益的最大化。③税收征管法的理想立法目标是“构建现代税收征纳制度,推动征纳双方从不平等的、单向的、对抗的管理关系转型为平等的、互动的、合作的治理关系”④。实现“管理”到“治理”的转型,关键是制度提供“互动”的可能性,这就强调征纳主体间实质的而非理论上的平等。既然如此,税收程序中法律价值的定位在不同阶段就须有所不同—— 前者以平衡征纳主体信息优势为目的,后者以保护纳税人合法权益为目的。

需说明的是,允许税务机关运用自然人纳税识别号课征附加福利所得税,并非单向强化了税务机关的信息能力,它同时也降低了纳税人依法纳税的成本,纳税人在申报该项所得时,就不会因附加福利分类、可扣除项目、公允价值不明确而徒增烦恼。纳税人权利包含多个方面,享受高效服务权、专业服务权同样是纳税人的权利。⑤这一制度的引入也并没有直接改变征纳双方间的“权力—权利”关系,而是通过优化“权力—权力”关系,使税务机关有权接入其他信息归集主体的数据,来实现其信息优势的提升。可见,识别号制度实践了正当程序原则的“经济性”内在价值对税收程序法的要求。①

①[日]北野弘久:《税法学原论》,陈刚、杨建广译,中国检察出版社2001年版,第163页。

②广义上讲,税收程序法还应包括税收行政处罚和税务救济法律制度。

③罗豪才、宋功德:《行政法的失衡与平衡》,《中国法学》2001年第2期。

④刘剑文、陈立诚:《迈向税收治理现代化〈税收征收管理法修订草案(征求意见稿)〉之评议》,《中共中央党校学报》2015年第 2期。

⑤朱为群:《纳税人权利的内涵考察及延展思考》,《铜陵学院学报》2012年第2期。

(二)识别号制度呼应了附加福利课税的导向性价值

对附加福利征税是个人所得税公平收入分配价值的应有之义,也是个人所得税法律制度改革的价值导向。引入自然人纳税识别号制度,至少在下述方面与附加福利课税以及个人所得税改革的价值达成了内在的契合。

1. 促进租税人税化的实现

租税的人税化要求税法尽可能多地考虑纳税人的个性化因素,以实现量能课税,反映税法对人权的尊重。实现租税人税化,需要几个方面入手,包括“在选择课税对象时,斟酌纳税人的个人条件,如生存保障、抚养义务、特别急难以及资本维持等;区别对待生存权财产、资本性财产和投机性财产;慎重对待直接税和间接税的比例安排”。②前文所述对附加福利是否为享有者的工作需要的考虑、对附加福利可扣除、可减免项目的考虑、对附加福利依享有者收入高低分层课税的考虑,都是对纳税人个人条件或财产性质的考虑。

要言之,租税的人税化主张税负结构的调整,降低对物税(间接税)的比重,提高对人税(直接税)的比重,这对我国社会分配不公、二次分配均衡调节作用不显著的现状而言格外重要,因为唯有让分配调节作用更强的所得税形成足够的规模、上升为主体税种,其功能才能更有效的发挥。这就对我国个人所得税法的制度设计提出了更高的要求:一是更加科学地反映纳税人税负能力,这就需要跳出分类所得税制的思维桎梏,引进混合所得税制,需要在家计扣除制度、家庭联合申报模式上做文章;二是更加注重防范税源流失,加强对自主申报的监管。而这些要求,恰与前文述及的通过自然人纳税识别号解决附加福利课税问题的路径不谋而合。因此说,租税人税化要求识别号制度的工具性应用,识别号的应用反过来促进了租税人税化的实现。

2. 促进资源的科学配置

当福利本身并非员工实际需要时,附加福利的分配本身就是一种资源浪费。“如果将津贴排除在应税收入之外,那么即使这种东西对政府官员而言不如其相应的现金价值(不考虑税收因素),但它还会使政府官员支持其形式为汽车、华贵办公室这样的补偿;这种差异是纯粹的浪费。”③由于附加福利所得的多少因单位性质、所属行业不同而不同,导致了收入分配在行业之间的不公平,进而导致包括经济结构在内社会结构的扭曲,④阻碍了社会合理分配资源机制的运转。国有企业基于其“准政治人”⑤的身份取得的对资源配置的绝对优势,利用这些福利为已经畸高的收入锦上添花,制造“工资虽低生活质量不低”的怪象和“贫者愈贫,富者愈富”的负面效应的同时,挤占了中小企业的劳动力供给,加剧了竞争不公平,扭曲了劳动力市场的资源分配。

①朱大旗、胡明:《正当程序理念下我国〈税收征收管理法〉的修改》,《中国人民大学学报》2014年第5期。

②许多奇:《论税法量能平等负担原则》,《中国法学》2013年第5期。

③[美]理查德·波斯纳:《法律的经济分析》,蒋兆康译,法律出版社2012年版,第726页。

④徐蓉:《所得税征税客体研究》,法律出版社2010年版,第236-237页。

⑤顾功耘、胡改蓉:《国企改革的政府定位及制度重构》,《现代法学》2014年第3期。

从这一角度讲,不健全的税收程序法律制度不仅给附加福利提供了避税空间,更带来了相当程度的资源浪费和配置扭曲。自然人纳税识别号制度的意旨在于将附加福利等隐性收入暴露于征税范围之内,这不仅是对附加福利所得税收漏洞的填补,更是对上述资源浪费和资源配置扭曲的修正,是对税收中性原则的维护,促进科学配置资源,避免资源浪费。

3. 促进税收监督职能的强化

自然人纳税识别号强调涉税信息与个人信息的关联,强调识别号的唯一性和永恒性,从税收法律关系的性质出发,还可以解读出更深层次的含义:税收是公法上的债,是政府提供公共服务的对价;公法之债也应具有债的最本质特性—— 相对性;债法强调债权请求权形式对象的明确性、针对性,以体现债之履行责任的主体的明确性。在租税人税化强调“量能课税”的语境下,每个人向政府承担的税收之债履行责任因个性化因素而差异,个人的涉税信息依据税法成立的税收之债通过唯一永恒的识别号,与债务人构成了明确的一一对应关系,这是对纳税人责任的一种强调,同时,由于这组公法之债的双方互负给付义务,这也是对纳税人请求公共服务对价的权利的一种明确。

组织财政收入、再分配、权力监督是税法的三项基本法律功能。由于公共财政理念的缺失和权力机关监督作用的缺位,长期以来,税收在我国被片面地作为宏观经济调控工具,税收的调控职能作为一项衍生职能遮蔽了其原本职能,特别是监督职能。伴随着上述这种请求权的明确和逐渐提高比重的直接税带来的直观税痛感的增强,以及税收遵从所必然引起的对纳税人权利的重视,纳税人“为公共服务买单”的意识必然随之强化,对政府如何运作公共财政、提供公共服务的质量如何等问题必然更加关切,监督政府的动力自然增强,行使纳税人监督权利的意识被唤醒。由此,税收的监督职能得以彰显,税收对法治社会的价值得以全面反映。

综上所述,自然人纳税识别号的“制度品质”符合程序法原则对税收程序的要求,其本体价值既符合税收程序法应有的价值取向,也可以与个人所得税法公平再分配的价值相辅相成,以之为实现附加福利课税的程序法路径,具有法理上的正当性。

五、结语:深化税制改革之一体两面——程序法与实体法相配套要有效实现附加福利课税,税务机关必须提高自身掌握涉税信息的能力,税收程序法也应在均衡征纳主体间信息优势的适度范围内,赋予税务机关更大的归集、运用信息的权力,这是税收程序法在税法运行过程中扮演的角色所决定的,即其工具价值的反映;自然人纳税识别号制度在实现上述目的的同时,其本体价值也表现出与个人所得税法改革价值追求的高度契合,堪当附加福利课税障碍突破的制度基础。以此为突破口构筑附加福利课税的程序法路径,需要《税收征管法》对其正式采纳和实施,在自然人纳税人日常交易中广泛地适用,并授权税务机关开发与公共信用信息系统深度整合的涉税信息数据库。《税收征管法》还应在“税额确认”一章进一步明确税务机关有权运用自然人纳税识别号查询归集的涉税信息,并以此为据核实、确认自然人的纳税申报。

对自然人纳税识别号制度的研究尚有拓展的空间。本文仅以纳税人识别号在附加福利课税中体现出的作用为例,分析了其作为一项程序法律制度不可小觑的价值。事实上,自然人纳税识别号的程序法价值还体现在税制改革的方方面面,它可以使许多税收实体法的完善措施更具可行性,如开征房产税、对电商所得征税、贯彻实施统一申报标准(CRS)对境外金融资产征税等。当然,这些功能的有效发挥尚需税收征管法对识别号制度的进一步完善和细化,如明确识别号的应用范围、应用方式,明确支付报告制度的适用例外等。但这已经反映出,税收征管措施改革与税收实体法制度完善是深化税制改革的一体两面,二者互为支撑,在相互配合中实现税法整体价值的优化。

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19