文章信息

| 上海财经大学 2017年19卷第3期 |

- 邹宝玲, 仇童伟, 罗必良, 李尚蒲

- Zou Baoling, Qiu Tongwei, Luo Biliang, Li Shangpu

- 农地福利保障如何影响农地转出——基于制度保障与社区保障调节效应的分析

- Impacts of Farmland Welfare Security on Farmland Transfer: Analysis Based on Moderating Effects of Institutional Security and Community Security

- 上海财经大学学报, 2017, 19(3): 68-80.

- Journal of Shanghai University of Finance and Economics, 2017, 19(3): 68-80.

-

文章历史

- 收稿日期:2017-01-19

2017第19卷第3期

2.华南农业大学 国家农业制度与发展研究院,广东 广州 510642

对于农地流转中呈现的进程缓慢、效率较低等问题,已有研究将其归因于土地的福利保障功能的长期存在,包括生存、养老与就业等(Yao,2009)。这是因为农户往往将持有土地视为一种社会保障,并在“规避风险,安全第一”的行为逻辑下,认为转出农地不仅难以满足其收入预期,还会因此破坏他们的收入保障机制(高伟等,2013)。尤其在劳动力市场发育尚不完备的背景下,非农就业的不稳定和社会保障不完备使得土地福利保障仍具有重要作用。这不仅造成农地流转受到抑制,也会降低农地流转潜在市场的供给规模(聂建亮和钟涨宝,2015)。此外,针对农地转出意愿进行的农户调查也表明,农地社会保障显著抑制了农户的农地转出意愿(翟研宁和梁丹辉,2013)。为此,聂建亮和钟涨宝(2015)认为,要促进农地流转,必须使得制度性社会保障能够有效替代农地的就业保障和养老保障功能。由此可见,农地承担的社会保障功能决定了其市场交易短期内难以顺利开展,对该困境的破题也成为了各级政府和学术界面临的重要议题。

虽然农地的社会保障功能一度抑制了其市场交易的发生,但截至2014年,全国土地流转面积依然达到了4.03亿亩,占家庭承包耕地总面积的30.4%(李光荣,2016),总体呈现稳定发展态势。但就市场结构而言,为了降低农地地力被破坏或用途被改变的风险,农地流转大部分发生于农户之间,尤其是亲友邻居之间。例如,叶剑平等(2010)研究发现,参与流转的农户中,转让给亲戚与本村村民的比例为79.2%,转入的农地来源于亲戚与本村村民的比例更是高达87.2%。到2011年,仍然有50%以上的农地流转发生在小农户之间(叶剑平和田晨光,2013)。罗必良等(2015)于2011–2012年对全国26个省份的抽样调查显示,有66.01%的农户转出农地的对象为亲友邻居,与上述发现具有较高的一致性。这说明农地流转在持续发生的过程中,总体上呈现出基于社会关系网络的资源配置特征。

按照上述研究,那么已有关于农地福利保障会抑制农地流转的结论就很难站得住脚。究其原因,虽然农地为那些被排斥在正式社会保障之外的农民提供了一种替代性和基础性的福利保障,降低了他们的生存风险,进而导致农民形成了对农地的禀赋效应,并抑制了农地流转(钟文晶,2013)。但对于个体乃至家庭而言,以村庄为基础建构的亲缘性、地缘性社会关系网络,自农耕社会以来始终是一种重要的生存风险规避机制。由此可见,农地流转市场表现出的这种内嵌于血缘和地缘关系的交易方式,实际上隐含了农户对村庄社区保障的依赖性。换言之,在农地的关系型交易中,农地福利保障实现了向获取熟人关系网络支持的转换。这也意味着,一方面,正式制度保障并未形成对农村弱势群体的基础性支持。另一方面,农村非正式社会保障的转换构成了农民自我维持和自我管理的重要资源分配方式。由此可以得出这样一条理论线索:农地福利保障对农地转出行为的影响不仅受农地福利保障本身规范性的影响,也受到国家制度保障和村庄帮扶网络的制约。随着农村社会的开放,固着的生产要素开始流动,并造成农地社会功能的转变,使得农地流转与农地传统保障功能的逻辑发生偏离。这也是已有研究未曾关注到的农村社会保障之间的互动性,也为科学看待农地福利保障与农地流转间的关系,以及完善要素市场发育的配套机制提供了参考。

鉴于推动农地流转和适度规模经营的政策重要性,以及农地福利保障对农地流转的抑制,本文将从农村制度保障和社区保障出发,探讨农地福利保障在抑制农地流转市场化过程中的制度性依赖。本文的主要贡献在于:从制度关联视角出发,分析了正式制度与非正式制度在农村居民社会保障中的作用发挥及其内在关联。在此基础上,探讨了在中国农村现实场景中,制度性保障失位造成的资源配置人格化及其破题路径,为明确城乡包容性制度增长与要素市场发育提供了经验证据。

二、农村社会保障与农地流转:实施现状与理论基础国际劳动组织将社会保障视为人类普遍需要的一项基本人权,是社会通过特定举措为个人和家庭提供福利,以保证其能够享有最低生活标准,并防止其因风险和需求而导致的生活标准降低(van Ginneken,2003)。广义上的社会保障还包括非国家层面所提供的保障(宋士云,2006)。由此,我们将农村的社会保障区分为正式保障和非正式保障,前者着重强调现行农村基本的制度性社会保障,例如农村“新农合”和“新农保”等,后者则是基于一般财产性物品(承包地)或乡土社区关系网络自我建构和自我实施的互助型社会保障。

(一)正式制度下的农村社会保障

已有研究表明,发展中国家的很大一部分人口根本不享有任何社会保障,或仅小部分人口享有不完善的社会保障(Beattie,2000)。随着我国经济的发展,农村社会保障的内容不断充实,保障条件也逐渐改善。但现阶段农村社会保障仍以家庭自筹为主,以国家保障和集体保障为辅,涵盖救助、保险、福利三个层次,包括社会救助、养老保险、优抚安置和社会福利服务四个重点项目,基本内容则包括五保供养制度、家庭赡养、土地保障、农村新型合作医疗制度、优待抚恤保障、农村社会养老保险制度、最低生活保障制度(张培勇等,2014)。对农民而言,较为重要的是新型农村合作医疗保险和新型农村社会养老保险。新型农村合作医疗制度是从2003年进行试点并普遍推行的,一定程度上降低了农户的医疗支出,改善了医疗服务条件。2016年国务院发布的《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》则进一步统一了覆盖范围、筹资政策、保障待遇等。新型农村社会养老保险是在2009年开始试点推行的,当时的社会背景是人口老龄化加剧、土地养老功能弱化和土地流转增速。

虽然农村制度性社会保障门类不断增加,但实施效果并不是很好。根据2007年发布的《关于完善新型农村合作医疗统筹补偿方案的指导意见》,各地允许自行制定新农合统筹报销的指导方案,包括起付线、封顶线、报销比例与补偿范围,造成了地域歧视性的报销政策。此外,目前全国城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准为每人每月70元,养老保险保障水平较低,也难以满足老年人养老的实际需求。同时,农村社会保障事业建设中也存在政府职能缺位,立法、财政与监管等责任缺失的问题,制约了新农保政策预期效果的实现。另外,村委会在低保户评估工作中,有失公平性、准确性,也导致“关系保”和“人情保”等现象的出现(崔治文等,2016)。

(二)非正式制度下的保障机制

沿袭乡村历史传统,加之目前城乡公共产品与服务供给的割裂性,农民难以获得足够的体制性社会保障。换言之,农民应付生存风险的主要渠道仍是非正式制度保障。目前非正式制度保障的主要形式有三种:一是以家庭成员为核心所形成的保障机制。以血缘关系、婚姻关系维系的家庭构成了社会的基本组织单位,为个人的生存、生活提供了基本的保障机制。家庭为其成员在遭遇生老病残和生存困难时提供了重要的保障职能(宋士云,2006),并通过建立于血缘基础上的养老敬亲的伦理道德、家庭共有财产以及家法、社会舆论等约束强化了家庭保障功能(张占力,2010)。在封建礼制传统与伦理的传统观念下,家庭成员之间责任与义务是明确的,父母对孩子有抚养、照顾的责任,而子女应当终生报答父母,由此形成了依附于家庭成员身份的家庭保障。二是以家族为中心所形成的互助型保障机制。以姻亲、血缘为基础的家族,加上固定居所形成的村落,是农民家庭自我保障之外的重要保障来源。人们以家族或宗族共同体的形式聚村而居,能够满足生活(安全保卫、土地继承等)和生产所需(水利灌溉、桥梁道路)。同时,聚村而居的低流动性也促成了家族或宗族共同体的形成,而家族成员也遵循着共同的价值认同与归属(斐迪南•滕尼斯,1999)。由此,基于血缘人伦的帮扶网络,基于邻里熟人关系而衍生的换工网络,以及基于宗族(家族)责任的救助弱势村民的体系,都是以家族为中心的互助型保障机制的具体表现。三是以土地为依托所形成的资源替代型保障机制。自古以来,土地在很长一段时期内都是农村社会最重要的生产资料,承担着重要的社会保障功能,也是身份、社会关系的一部分。在目前家庭承包制的背景下,农户不仅能够通过农业生产获取收入,还能够通过土地租赁获取租金以满足生活或养老所需。此外,与非农就业相比,农业生产对劳动力的技能和年龄要求更宽松,是一种更稳定的就业保障。因此,土地的福利保障功能为农户提供了资源替代型保障机制。

(三)正式制度保障与农地福利保障的长期滞留

不少学者认为,农地福利保障功能的替代程度与农地流转间存在互动关系(罗必良,2013;钟涨宝等,2016),具体表现为改变了农户以务农为主的单一就业类型,促进了家庭劳动力转移,并形成了多元化的养老模式,最终提高了农户的农地转出意愿(聂建亮和钟涨宝,2015)。然而,正式制度保障存在的问题及其对农地福利保障的替代性,则可能导致农地福利保障的长期滞留。一方面,目前农村的正式制度保障严重不足。根据中国统计年鉴(2016),截至2015年底,中国乡村人口仍有60 346万人,占总人口的比例为43.90%。这表明农村社会保障并不是一个局部性问题,而是关系大部分人生存、生活保障以及社会和谐稳定的重大问题。但是,由于农村人口分散、交通不便,造成农户即使有能力投保,也会因为获取成本高以及潜在收益的间接性,最终导致对农户的社会保障无法全面覆盖。更何况,农村地区现存经济条件仅能够满足农户当前生活所需而不能过多考虑未来。加上前文关于正式保障制度所存在问题的论述,以及城乡二元社会保障制度的长期影响,不均等与不平等的问题依旧严峻。而且,目前农村社会保障还处于改革的初级阶段,制度化程度不高,其保障作用也相对有限。因此,在考虑养老保障、失业保障等社会保障不足的先验情景后,就不难理解农户在面临着非农就业风险时选择不转出或短期转出农地。另一方面,农户农地流转并非简单的农地福利保障及其替代性问题。基于事实与意愿的分析表明,正式制度保障并不能促进农地经营权的流转,一定程度上反映了农户对农地不仅具有福利保障需求,还存在对其财产性功能的诉求(罗必良,2013)。钟文晶(2013)也证明了正式制度保障程度的提高不仅未能弱化农户对农地的禀赋效应,反而进一步激发了农户对土地的价值幻觉,导致农地流转滞后。游和远和吴次芳(2010)则通过中国30个省份的数据证明,农地流转与外部条件并不存在确定的潜在均衡,即农地保障功能的弱化能推进剩余劳动力转移,但是不存在与农地流转的互补特征。

(四)社区保障获取与农地福利保障替代

当国家无力承担对广大农村地区的社会保障投入时,以土地和家庭为主的保障将充当重要补充机制。但在当前的社会结构变迁中,传统文化观念的转变,加上家庭规模逐渐缩小以及成员逐渐分散化,家庭的社会保障功能持续受到冲击,如大部分农村养老模式从“养儿防老”转变为“以地养老”(李永萍,2015)。例如,农地福利保障的实现有赖于农业经营获得的生产性收入或租赁所得的财产性收入,那么农地福利保障发挥的前提必须是农产品市场与农地要素市场的发育,这有可能导致其难以直接转化为有效保障。此外,在现有的社会环境下,农地本身并不具备承担农民生活、医疗保障以及抵御自然灾害风险、疾病、伤残等的功能。在这样的现实背景下,乡亲邻里间的社区互助型保障的重要性就显现出来了。村庄中成员汇聚组成了紧密相连的、地缘(乡亲邻里)与血缘(家族成员)关系合而为一的利益共同体,并通过长期生活在一定地域范围内的社会化作用形成了“地方性共识”。人情往来作为熟人社会中的生活规则,不断发挥作用并导致“内部化”,从而强化“自己人认同”下的互惠互助行为(陈柏峰,2014)。

乡土农村的社会关系因亲疏差异而具有“差序格局”特征,有严格的等级秩序,但无所谓公私分明。因此,攀关系、谈交情、扩大圈子有利于农户寻租以获取更多的资源。这也被称为“工具性差序格局”,即以自我为中心,由中心向外围扩散,成员的工具性价值逐级递减,且其被利用来实现主体利益和目标的概率也在下降。血缘关系和伦理关系及其衍生的人情交换是村庄社会资本的核心,人情交换既是该类型村庄人际交往的准则,也是构成邻里互助的基础。也就是说,在邻里关系良好的村庄,社会资本形成了强有力的村庄社区保障体系,能够替代土地福利保障的作用。那么农地的关系型流转——将农地流转给村庄熟人,作为一种社会资本投资,作为连接社区和加强熟人间社会关系的工具,就能够化解农户对农地福利保障功能的依赖。而且社区熟人间形成的“声誉”机制,也为农户转出农地期间的农地质量、用途保障提供了稳定预期(罗必良,2014)。因此,农地转给村庄“熟人”本质上就是社区保障对农地福利保障的替代。

基于上述分析,本文提出以下研究假说:

假说1:农地福利保障功能的增强将抑制农地转出行为的发生;

假说2:农村正式制度保障的完善将强化农地福利保障对农地转出行为的抑制作用;

假说3:农村社区保障的完善将弱化农地福利保障对农地转出行为的抑制作用。

三、数据来源与变量选择(一)数据来源

课题组于2014–2015年,从33个省(区、直辖市)中选取了9个代表性的省份以考察农村土地资源利用和社会经济状况。本次调研的主要步骤分为:首先利用2012年度《中国统计年鉴》,按照各省份的总人口、人均地区生产总值(GDP)、耕地总面积、耕地面积比重(耕地面积占省份国土面积的比重)、农业人口占省份总人口比重和农业产值占省份GDP的比重6个指标的聚类特征,并结合中国大陆七大地理分区,最终选定的样本区域为广东、贵州、河南、江苏、江西、辽宁、宁夏、山西和四川。在此基础上,课题组进一步根据上述6个指标对各省份的县域进行聚类分析,并在各省份分别选择6个县,合计54个县。最后,根据人均GDP和地理分布在各县中选择了4个镇,每个镇选择了一个行政村,每个行政村又选择了2个自然村,并在每个自然村中随机选择5个农户,因此各省份理想样本量为240。为了进一步加强区域间的比较,课题组将广东和江西的样本数增加到600。最终发出调查问卷2 880份,回收有效问卷2 704份,问卷有效率93.89%。调查样本的分布参见表1。

除了广东和江西的样本农户分别达到547和587户外,其余省份的样本数基本维持在201–239户之间。虽然广东和江西的样本农户整体偏多,但考虑到总体样本量较大,在总体分析或分省份分析中并不会造成明显的统计偏差。相反,利用2 704户农户的整体数据分析则可以捕捉到一般的统计特征。

| 省份 | 地级市 | 县(区) | 镇(乡) | 村庄 | 农户 | |||||

| 频数 | 比率 | 频数 | 比率 | 频数 | 比率 | 频数 | 比率 | 频数 | 比率 | |

| 广东 | 15 | 21.74 | 15 | 14.29 | 65 | 17.47 | 112 | 18.82 | 547 | 20.23 |

| 贵州 | 11 | 15.94 | 27 | 25.71 | 64 | 17.20 | 100 | 16.81 | 239 | 8.84 |

| 河南 | 5 | 7.24 | 7 | 6.67 | 24 | 6.45 | 24 | 4.03 | 230 | 8.51 |

| 江苏 | 6 | 8.70 | 6 | 5.71 | 24 | 6.45 | 34 | 5.71 | 239 | 8.84 |

| 江西 | 10 | 14.49 | 15 | 14.29 | 69 | 18.55 | 132 | 22.18 | 587 | 21.71 |

| 辽宁 | 6 | 8.70 | 10 | 9.52 | 39 | 10.48 | 53 | 8.91 | 221 | 8.17 |

| 宁夏 | 4 | 5.80 | 7 | 6.67 | 23 | 6.18 | 41 | 6.89 | 226 | 8.36 |

| 山西 | 5 | 7.25 | 6 | 5.71 | 21 | 5.66 | 28 | 4.72 | 201 | 7.43 |

| 四川 | 7 | 10.14 | 12 | 11.43 | 43 | 11.56 | 71 | 11.93 | 214 | 7.91 |

| 合计 | 69 | 100 | 105 | 100 | 372 | 100 | 595 | 100 | 2 704 | 100 |

(二)变量定义

1. 因变量。本文的因变量包括农户是否转出农地与农地转出率,问卷中设置了相关问题——“您家是否实际转出耕地”和“您家已转出的耕地一共有几亩”。农户是否转出农地针对的是2014年以及之前农户是否转出农地,并采用了农地转出面积与家庭承包地面积的比值测算农地转出率。具体变量定义参见表2。

2. 主要自变量。本文的主要自变量是农地福利保障、正式制度保障和农村社区保障。由于三类社会保障并非单一指标能够刻画的,但多指标综合测度的有效性与可靠性的关键在于确定每一个指标的权重。目前主要的赋权方法大体分为主观与客观赋权法。为了避免主观臆断造成的权重不确定性,本文采用客观赋权法(熵权法)对三类保障的二级指标进行赋权,具体刻画如下:(1)农地福利保障。基于前文的分析,农地福利保障可以分为基本的养老保障、就业保障、经济保障与生存保障。因此,课题组让农户回答了若干问题,具体包括:“家庭70岁以上人口数”表征农地的养老保障;“家庭劳动力中务农劳动力数”表征农地的就业保障;“2014年家庭收入中农业收入比例”表征农地的经济保障;“2014年您家所生产粮食作物是否自家食用”表征农地的生存保障。(2)正式制度保障。我国正式制度保障的重点包括社会救助、医疗保障与养老保障三大部分,目的在于实现贫有所助、病有所医与老有所养。同时具有公共产品性质,也就是政府供给为主导。在不考虑贫困农户的情形时,对于一般农户而言,疾病恐惧与养老后顾之忧是他们更关心也是更为普遍的问题。因此,本文围绕医疗保障与养老保障来测度正式制度保障程度,具体通过“您家老人养老是否有居民养老保险”和“您家老人养老是否有政府救济”表征养老保障,通过“您家医疗保障是否有新农合医保”和“您家医疗保障是否有政府救助”表征医疗保障。(3)农村社区保障。在早期的社会学思想中,建立在血缘、亲缘、地缘、业缘基础上的亲邻关系被视为传统农村最重要的社会关系,也是农村社区保障的重要组成部分。农村在长期发展中形成的有利于防范家庭风险的互惠型生存伦理,是农村社区保障的根源。因此,可以根据农户家庭社会关系与互助程度来刻画农村社区保障。具体通过“是否是村里的大姓”和“亲朋好友多不多”表征社会关系,通过“私人借款是否来源于亲朋好友”、“向亲戚借钱困难程度”和“向邻居借钱困难程度”表征互助程度。具体测度指标定义如表3所示。

3. 农户特征变量。农户特征变量包括性别、年龄、受教育程度和非农就业经历。农户为男性或受教育程度越高,更倾向于进入比较收益更高的非农行业并转出农地(马贤磊等,2015);年龄变量对于转出行为的影响存在不确定性,在一定的年龄范围内,农户务农经验具有比较优势并可能转入农地,但是年老导致的经营能力不足则会激励农户转出农地。此外,具有非农就业经历的农户可能更容易获取非农就业机会,从而倾向于转出农地。

4. 家庭特征变量。家庭特征包括家庭劳动力数量、兼业劳动力数量与外出务工劳动力数量。农业经营需要劳动力与农地资源的匹配,家庭劳动力越多,农户越有能力并需要经营更多农地,即农业劳动力人数将抑制农地转出。劳动力兼业化意味着家庭劳动力配置自由度较高,优化的劳动力配置也会提高单位农业劳动力的边际生产率,进而抑制了农地转出(钱忠好,2009)。同时,外出务工劳动力数量越多表示农户家庭收入更依赖工资性收入,农户也更倾向于转出农地。

| 变 量 | 定 义 | 最小值 | 最大值 | 均值 | 标准差 |

| 因变量 | |||||

| 是否转出农地 | 1=是,0=否 | 0 | 1 | 0.227 | 0.419 |

| 农地转出率 | 转出面积/家庭承包地面积 | 0 | 1 | 0.157 | 0.324 |

| 主要自变量 | |||||

| 农地福利保障 | 熵权法计算的综合得分 | 0 | 0.862 | 0.271 | 0.300 |

| 正式制度保障 | 熵权法计算的综合得分 | 0 | 1 | 0.109 | 0.168 |

| 农村社区保障 | 熵权法计算的综合得分 | 0 | 1 | 0.435 | 0.288 |

| 农户特征变量 | |||||

| 性别 | 1=男,0=女 | 0 | 1 | 0.637 | 0.481 |

| 年龄 | 被调查农户实际年龄(岁) | 18 | 90 | 43.457 | 15.140 |

| 受教育程度 | 4=高中以上,3=高中,2=初中,1=小学 | 1 | 4 | 2.079 | 0.988 |

| 非农就业经历 | 1=有,0=无 | 0 | 1 | 0.591 | 0.492 |

| 家庭特征变量 | |||||

| 家庭劳动力数量 | 农户家庭2014年劳动力总数(人) | 0 | 20 | 3.137 | 1.302 |

| 兼业劳动力数量 | 农户家庭2014年在家兼业的劳动力数量(人) | 0 | 7 | 0.828 | 0.981 |

| 外出务工劳动力数量 | 农户家庭2014年外出务工的劳动力数量(人) | 0 | 9 | 1.276 | 1.276 |

| 农地特征变量 | |||||

| 家庭承包地面积 | 第二轮承包分配给农户家庭的耕地面积(亩) | 0 | 680 | 7.139 | 20.530 |

| 家庭承包地块数 | 第二轮承包时家庭承包的耕地的块数(块) | 0 | 89 | 5.083 | 4.786 |

| 承包地肥力 | 5=很差,4=较差,3=一般,2=较好,1=很好 | 1 | 5 | 2.728 | 0.844 |

| 承包地灌溉条件 | 5=很差,4=较差,3=一般,2=较好,1=很好 | 1 | 5 | 2.895 | 1.019 |

| 村庄特征变量 | |||||

| 村庄经济水平 | 5=很高,4=比较高,3=中游,2=相对低,1=很低 | 1 | 5 | 3.035 | 0.772 |

| 村庄交通条件 | 5=很好,4=较好,3=一般,2=较差,1=很差 | 1 | 5 | 3.258 | 0.899 |

| 村庄位置 | 从村庄坐班车到镇中心(单程)平均需要花费的时间(小时) | 0 | 3 | 0.354 | 0.292 |

| 区域虚拟变量 | 8个省份的虚拟变量 | NA | NA | NA | NA |

5. 农地特征变量。农地特征变量包括农户家庭承包地面积、家庭承包地块数、承包地肥力和承包地灌溉条件。农户承包地面积越大,越有可能转出农地(徐珍源和孔祥智,2010)。农地块数越多,表明细碎化程度越高,越不利于农业生产,这将迫使农户转出农地。农户对质量或灌溉条件较好的农地保留倾向更强,体现为高价值的农地具有保障收益而非租金带来的经济收益(罗必良和李尚蒲,2010)。

6. 村庄特征与区域虚拟变量。村庄特征反映了农地流转面临的社会环境,村庄地理环境与经济发展状况对农地流转有显著的促进作用(徐珍源和孔祥智,2010)。因此,文中设置了“村庄经济水平”、“村庄交通条件”和“从村庄坐班车到镇中心平均需要花费多少小时”三个变量表征村庄特征。此外,为控制未观测到的区域社会、经济和制度因素对农地转出存在的潜在影响,我们也识别了8个省份的区域虚拟变量。

| 指标名称 | 指标符号 | 含义及单位 | 指标方向 | 熵权 | |

| 农地福利保障 | 养老保障 | R1 | 家庭70岁以上人口数(人) | + | 0.142 |

| 就业保障 | R2 | 家庭劳动力中务农劳动力数(人) | + | 0.051 | |

| 经济保障 | R3 | 2014年家庭收入中农业收入比例(%) | + | 0.167 | |

| 生存保障 | R4 | 2014年您家所生产粮食作物是否自家食用:是=1,否=0 | + | 0.640 | |

| 正式制度保障 | 养老保障 | R5 | 您家老人养老是否有居民养老保险 | + | 0.101 |

| R6 | 您家老人养老是否有政府救济 | + | 0.400 | ||

| 医疗保障 | R7 | 您家医疗保障是否有新农合医保 | + | 0.018 | |

| R8 | 您家医疗保障是否有政府救助 | + | 0.481 | ||

| 农村社区保障 | 社会关系 | R9 | 是否村里的大姓:小姓=1,一般=2,大姓=3 | + | 0.146 |

| R10 | 亲朋好友多不多:很少=1,一般=2,较多=3 | + | 0.061 | ||

| 互助程度 | R11 | 私人借款是否来源于亲朋好友:是=1,否=0 | + | 0.562 | |

| R12 | 向亲戚借钱比较困难:1=很不同意,2=不太同意,3=一般,4=比较同意,5=非常同意 | – | 0.104 | ||

| R13 | 向邻居借钱比较困难:1=很不同意,2=不太同意,3=一般,4=比较同意,5=非常同意 | – | 0.128 | ||

(一)模型选择

为考察农地福利保障,以及正式制度保障和农村社区保障对农户农地转出行为的影响,并识别正式制度和农村社区保障对农地福利保障的调节效应,本文首先识别了未引入交互项的估计模型:

| ${{\rm{Y}}_i} = {\beta _0} + {\beta _1}{X_{1i}} + {\beta _2}{X_{2i}} + {\beta _3}{X_{3i}} + \sum\limits_{m = 1} {{\beta _{\rm{4}}}} {C_{mi}} + {\xi _i}$ | (1) |

式(1)识别了两组基本模型,模型1中,Yi表示第i个农户是否转出农地,1表示转出农地,0表示未转出农地。X1i表示农地福利保障,X2i表示正式制度保障,X3i表示农村社区保障,Cmi表示农户的个体特征、家庭特征、农地特征、村庄特征和区域虚拟变量等。β0为常数项,β1–β4为常数项,ξi为误差项,符合正态分布。模型2中,Yi表示第i个农户的农地转出率,其余变量定义与模型1中一致。

考虑到因变量为农户是否转出农地,属于典型的二分变量,适于采用Probit模型进行估计。当因变量为农地转出率,其属于连续型变量,而且依赖于农地转出行为的发生,是农户联立决策的结果,因而采用Tobit模型比较合适(Greene,1993)。同时,为了观察估计方法的适用性以及模型结果的稳健性,文章也采取了最小二乘法(OLS)对其进行估计。

为了进一步识别不同社会保障下,农地福利保障对农户农地转出行为的偏效应,在式(1)的基础上,将“正式制度保障×农地福利保障”和“农村社区保障×农地福利保障”引入模型进行估计(Asteriou和Hall,2011)。具体模型设置如下:

| ${{\rm{Y}}_i} = {\beta _0} + {\beta _1}{X_{1i}} + {\beta _2}{X_{2i}} + {\beta _3}{X_{3i}} + {\beta _4}{X_{1i}}{X_{2i}} + {\beta _5}{X_{1i}}{X_{3i}} + \sum\limits_{m = 1} {{\beta _6}} {C_{mi}} + {\xi _i}$ | (2) |

式(2)中,X1iX2i表示正式制度保障与农地福利保障的交互项,X1iX3i表示农村社区保障与农地福利保障的交互项,其余变量定义与式(1)中一致。模型估计方式也与对式(1)中因变量的分类估计保持一致。

(二)模型估计结果与分析

1. 农村社会保障对农地转出行为的独立影响。表4汇报了未引入交互项时社会保障对农地转出的影响。在农地是否转出和转出率的估计中,两组模型的结果除了少数变量显著存在差异外,其余变量的影响方向和显著性整体上具有一致性,说明估计结果具有较好的稳健性。结果也表明,农地福利保障在四个模型中的估计系数均为负数,且在1%水平上显著,说明农地福利保障对农地转出具有显著的抑制作用,论证了假说1,且与钟文晶和罗必良(2013)的研究一致。此外,正式制度保障与农村社区保障对农地转出无显著影响。正如理论分析部分所述,一方面,农村目前的正式制度保障整体上不完善,并不能抵消农地依然肩负的社会保障功能。另一方面,由于因变量为农地转出行为,这就意味着正式制度保障是通过农地福利保障发挥作用的,即引入农地福利保障本身就吸纳了正式制度保障的影响。对于农村社区保障,关键在于,同一社区内部亲友邻居之间的互惠互助是以人情投资来巩固的,并以此作为交换物实现再生产(陈国权和曹伟,2013)。农地作为社区关系资本投资也隐含着农户对农地福利保障与社区保障的价值比较,换言之,农村社区保障对农地转出行为的影响被农地福利保障吸纳了。

其余控制变量的影响与预期基本一致。农户为女性,农地转出的概率更高。可能的原因是,种植业更需要身强力健的劳动力。也就是说,如果农地流转决策与农户劳动能力有关,则女性更倾向于转出农地。农户拥有非农就业经历,意味着他们具有更多的非农就业机会,也更容易获取就业信息,因而转出农地的概率和农地转出率也越高。家庭劳动力数量对农地转出行为有显著负向影响,而家庭兼业劳动力、外出务工劳动力数量则对农地转出具有显著正向影响。这表明,家庭劳动力数量越多,农户转出农地的概率越小,体现了农地对劳动力的吸纳功能。家庭劳动力兼业化、非农化程度越高,农户转出农地的概率越大,转出率也越高。承包地块数、肥力对农地转出有显著的正向影响,说明承包地块数越多,创造了更多的相对独立的可供转出的经营权,为农户转出农地创造了条件。农地肥力越高,其具有的流转价值越高,易激励农地转出。

| 变 量 | 农地是否转出 | 农地转出率 | ||

| Probit模型 | OLS模型 | Tobit模型 | OLS模型 | |

| 主要自变量 | ||||

| 农地福利保障 | –0.333***(0.101) | –0.093***(0.026) | –0.385***(0.088) | –0.116***(0.018) |

| 正式制度保障 | –0.035(0.166) | –0.008(0.043) | 0.015(0.143) | 0.024(0.032) |

| 农村社区保障 | –0.070(0.101) | –0.019(0.027) | –0.059(0.088) | –0.014(0.021) |

| 农户特征变量 | ||||

| 性别 | –0.117**(0.060) | –0.033*(0.017) | –0.095*(0.051) | –0.021(0.013) |

| 年龄 | 0.002(0.002) | 0.001(0.001) | 0.002(0.002) | 0.001(0.001) |

| 受教育程度 | 0.041(0.036) | 0.012(0.010) | 0.036(0.031) | 0.009(0.008) |

| 非农就业经历 | 0.132**(0.059) | 0.039**(0.016) | 0.103**(0.052) | 0.025**(0.012) |

| 家庭特征变量 | ||||

| 家庭劳动力数量 | –0.229***(0.037) | –0.057***(0.010) | –0.229***(0.033) | –0.056***(0.008) |

| 在家兼业劳动力 数量 | 0.098**(0.040) | 0.020**(0.010) | 0.091**(0.036) | 0.015*(0.008) |

| 外出务工劳动力 数量 | 0.307***(0.037) | 0.081***(0.010) | 0.295***(0.033) | 0.075***(0.008) |

| 农地特征变量 | ||||

| 家庭承包地面积 | –0.006(0.012) | –0.002(0.006) | –0.010(0.019) | –0.005(0.005) |

| 家庭承包地块数 | 0.028***(0.007) | 0.008***(0.002) | 0.019***(0.005) | 0.002*(0.001) |

| 承包地肥力 | –0.082**(0.041) | –0.020*(0.011) | –0.072**(0.034) | –0.012(0.008) |

| 承包地灌溉条件 | –0.023(0.034) | –0.007(0.010) | –0.025(0.029) | –0.009(0.007) |

| 村庄特征变量 | ||||

| 村庄经济水平 | –0.064*(0.038) | –0.018*(0.010) | –0.072**(0.033) | –0.021***(0.008) |

| 村庄交通条件 | 0.127***(0.036) | 0.034***(0.009) | 0.112***(0.031) | 0.027***(0.007) |

| 村庄位置 | –0.346***(0.120) | –0.085***(0.026) | –0.321***(0.105) | –0.063***(0.019) |

| 区域虚拟变量 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |

| 常数项 | –0.859***(0.307) | 0.195**(0.081) | –0.589**(0.271) | 0.197***(0.063) |

| 观测值 | 2 704 | 2 704 | 2 704 | 2 704 |

| 极大似然对数值 | –1 315.269 9 | –1 612.629 3 | ||

| Wald chi2值 | 66.60 | |||

| F值 | 11.28 | 14.75 | ||

| 残差平方根(sigma) | 0.400 | 0.926***(0.020) | 0.305 | |

| 伪R2 | 0.092 | 0.095 | 0.087 | 0.121 |

| 注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著;括号内为稳健标准差;下同。经VIF检验,模型变量的方差膨胀因子均小于2.5,均值为1.43,说明模型不存在严重的共线性问题。 | ||||

2. 正式和非正式制度保障对农地福利保障作用的调节。在上文分析的基础上,文章通过引入“正式制度保障×农地福利保障”和“农村社区保障×农地福利保障”,进一步考察了在正式和非正式制度保障发生变化时,农地福利保障对农地转出行为影响的动态特征。表5是引入交互项后的估计结果,从中可以发现,引入交互项后,农地福利保障变量的估计系数仍为负数,说明农地福利保障确实对农户的农地转出行为具有显著抑制作用,结果是稳健的。尽管引入的两个交互项均不显著,但并不能说明正式制度保障与社区保障对农地转出没有影响。因为引入交互项后,农地福利保障的增强对农地转出的抑制作用将减弱。从估计系数上看,正式制度保障与农地福利保障交互项的系数为负,农村社区保障与农地福利保障的交互项系数则为正,说明正式制度保障可能会强化农地福利保障的抑制效应,而农村社区保障则会弱化农地福利保障的抑制效应。

| 变 量 | 农地是否转出(Probit模型) | 农地转出率(Tobit模型) |

| 主要自变量 | ||

| 农地福利保障 | –0.322*(0.186) | –0.380**(0.163) |

| 正式制度保障 | 0.006(0.219) | 0.061(0.184) |

| 农地福利保障×正式制度保障 | –0.167(0.519) | –0.189(0.456) |

| 农村社区保障 | –0.076(0.131) | –0.069(0.114) |

| 农地福利保障×农村社区保障 | 0.017(0.342) | 0.036(0.297) |

| 农户特征变量 | ||

| 性别 | –0.117**(0.059) | –0.096*(0.051) |

| 年龄 | 0.002(0.002) | 0.002(0.002) |

| 受教育程度 | 0.041(0.036) | 0.036(0.031) |

| 非农就业经历 | 0.132**(0.059) | 0.103**(0.052) |

| 家庭特征变量 | ||

| 家庭劳动力数量 | –0.228***(0.037) | –0.229***(0.019) |

| 在家兼业劳动力数量 | 0.098**(0.040) | 0.091**(0.036) |

| 外出务工劳动力数量 | 0.307***(0.037) | 0.295***(0.033) |

| 农地特征变量 | ||

| 家庭承包地面积 | –0.002(0.006) | –0.010(0.001) |

| 家庭承包地块数 | 0.028***(0.007) | 0.019***(0.005) |

| 承包地肥力 | –0.082**(0.041) | –0.072**(0.034) |

| 承包地灌溉条件 | –0.022(0.034) | –0.024(0.029) |

| 村庄特征变量 | ||

| 村庄经济水平 | –0.063*(0.038) | –0.071**(0.033) |

| 村庄交通条件 | 0.128***(0.036) | 0.112***(0.031) |

| 村庄位置 | –0.347***(0.120) | –0.323***(0.105) |

| 区域虚拟变量 | 已控制 | 已控制 |

| 常数项 | –0.864***(0.310) | –0.593**(0.273) |

| 观测值 | 2 704 | 2 704 |

| 极大似然对数值 | –1 315.225 5 | –1 612.551 2 |

| sigma值 | 0.926***(0.020) | |

| LR chi2值 | 266.68 | |

| 伪R2 | 0.092 1 | 0.086 6 |

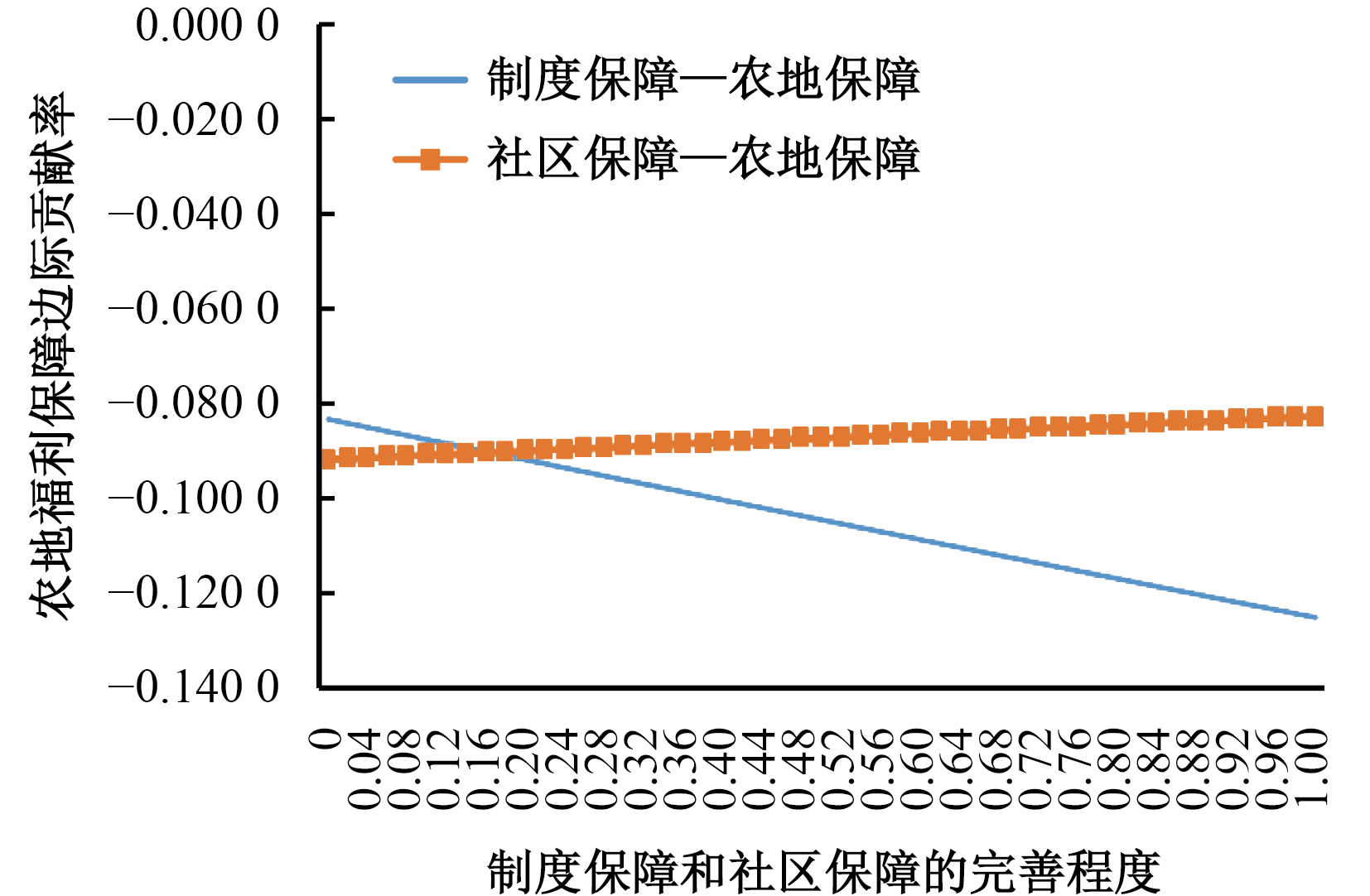

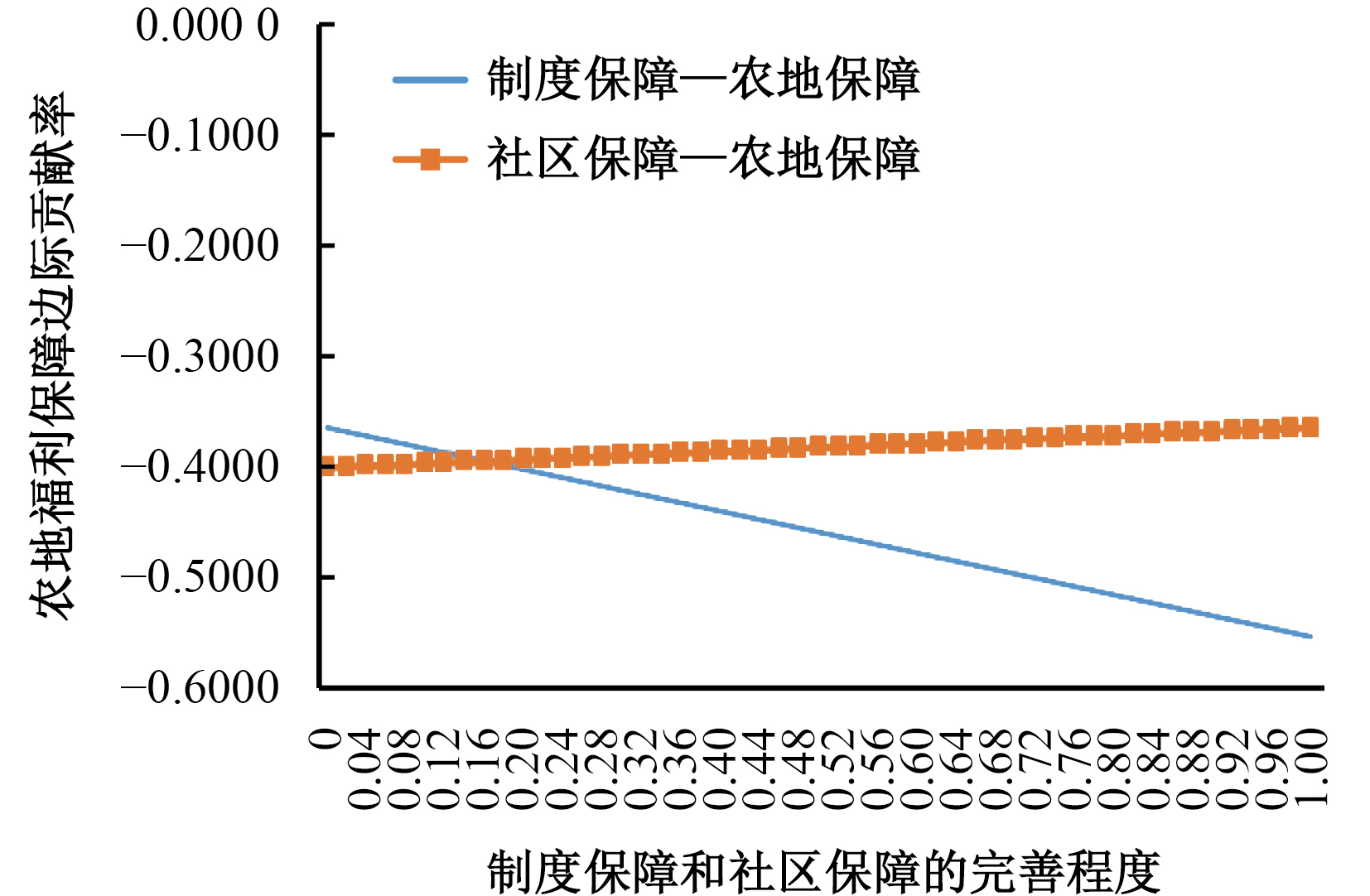

为识别正式制度保障与农村社区保障变化时农地福利保障影响效应的动态特征,我们将正式制度保障与农村社区保障分为50等分,并在二者的每个节点处求解农地福利保障对农地转出的边际影响,图1和图2动态刻画了农地福利保障影响绩效的变化过程。图1和图2分别反映了在不同正式制度保障和农村社区保障下,农地福利保障对农地是否转出与转出率的边际贡献率。可以发现,随着正式制度保障程度的提高,农地福利保障对农户是否转出农地以及转出率的负向影响在持续增大,变化范围分别为[–0.128,–0.086]、[–0.553,–0.364],降幅分别达到了4.2%和18.9%①。这表明正式制度保障的加强对于农地福利保障并未起到替代作用,反而刺激了农地福利保障的长期滞留,进而表现为抑制农地转出,与假说2一致。虽然农村正式制度近年来不断完善,但其总体上仍不能满足农民基本的生存和就业需求。尤其考虑到农业生产比较收益较低,非农转移成为农地经营之外获取收入的另一重要途径。但从农村劳动力进入非农行业后面临的劳动力市场分割和身份歧视来看,他们从事的非农职业往往不稳定或处于长期变动中,随时面临跳槽或失业的风险。这就导致农村外出劳动力需要农村的一块土地作为失业或周期性的后方保障,也表现为防控农民工群体因人力资本下降和年龄增加而被劳动力密集型行业淘汰的风险,同时印证了农村劳动力在临时性的过程中被分割在了那些技术水平较低、体力要求高和报酬低的就业环境中,进一步强化了农地福利保障的社会重要性。正式制度保障水平的提高,一方面,并不存在与农地福利保障在程序上的可替换性;另一方面,还一定程度上提高了非农就业劳动力和在农劳动力的社会保障。但这种保障非常微弱,因此农地福利保障被保留或不需要进行转换的概率反而被提高了。也就是说,城乡差异化的社会保障制度不仅在基本公共物品的供给上表现出异质性,也在刺激土地资源嵌入社会关系网络的同时,造成农地制度包容性增长与要素市场发育的不协同。

|

| 图 1 不同社会保障下农地福利保障对农地转出的边际影响 |

|

| 图 2 不同社会保障下农地福利保障对农地转出率的边际影响 |

其次,随着农村社区保障的完善,农地福利保障对农地的转出概率和转出率的负向影响均在减小,变化范围分别为[–0.095,–0.085 8]、[–0.401,–0.365],增幅分别达到了0.9%和3.6%②。换言之,农村社区保障的介入能够一定程度上缓解农户对农地福利保障的依赖,提升农地保障的边际贡献率,促进农地转出,论证了假说3。正如理论部分的分析,无论是农地的福利保障还是社区保障,都是在正式制度保障不完善的状况下,农民群体根据社会关系网络的资源配置方式和建构的互助型保障机制。如果说正式制度保障和农地福利保障由于社会属性和供给主体层面的差异而不具有转换的可能,那么基于农村社会关系网络和资源理性配置的社会保障与农地福利保障则具有较强的置换可能性。这也是为什么在现实中,农地流转大多发生于村庄内部或亲戚之间。一个主要原因在于,通过这种资源使用权的转移,农民群体将彼此的社会关系网络进行了更强的匹配和锁定,从而实现了资源型保障向互助型保障的转变。此外,从农地本身所具有的人格化特征来看,其保障功能不仅仅在于其自然属性,更在于传统农村“差序格局”引致的资源配置的近亲化。而且,自然物一旦被打上社会关系的烙印,其本身就构建了一个可供相关主体共享和彼此互动的关系网络,并将参与主体更为紧密地联系在了一起。

五、结论与思考本文利用2015年全国9省份2 704户农户调研数据,分析了农地福利保障与正式制度保障,以及农村社区保障的互动特征及其对农地转出的影响。研究结果表明:第一,农地福利保障抑制了农地转出概率和农地转出率;第二,随着正式制度保障水平的提高,农地福利保障对农地转出概率和转出率的抑制作用均呈上升趋势,表现为正式制度低水平增长造成的农地社会保障功能的长期滞留;第三,农村社区保障功能的完善弱化了农地福利保障对农地转出和转出率的抑制作用,表现为农地福利保障和农村社会保障的属性转换。

本文研究表明,农地作为仍兼具重要社会保障功能的物质资产,其作用的发挥本质上依赖于其具有的社会关系属性及割裂性的要素市场。随着农业生产绩效与非农就业市场比较收益差距的扩大,农村家庭以利益为导向的决策倾向于将具有非农比较优势的劳动力进行转移,从而实现家庭效益的最大化。有学者认为这种农村人口的转移或许可以带动非农就业市场的发育(江淑斌和苏群,2012),但事实证明农村劳动力的转移具有不稳定性,主要表现为转移的短期性、循环性和性别及年龄分层严重等。而且农村劳动力在城市就业市场中也基本处于被高资本和高知识产业隔离的状况,呈现出比较收益低、社会保障不足和更换率普遍较高等特征,具有典型的户籍歧视性(章莉等,2016)。这一方面造成农业绩效增长因为农村优质劳动力转移受到抑制,另一方面也造成农户由于非农就业不稳定倾向于保留土地。当然,家庭内部劳动力的非农化也决定了妇女和老人在农业生产中的主导性,并借此在两个行业中最大化家庭收益。

那么我们不禁要问,在这种劳动力转移和城市劳动力市场割裂并存的情况下,如何通过降低农地的福利保障功能进而促进农地的集约经营呢?为回答该问题,首先需要明确的是农地和劳动力市场为何发展不同步的问题。资源属性的差异决定了劳动力的流动性和处置的便利性,农地则只能用于农业生产。随着城乡户籍制度和劳动力市场制度的改革,人地强制性匹配的格局被打破,从而造成劳动力要素市场迅速发展。但农地制度的包容性增长似乎并没有将农地流转市场的活力充分释放,其中的症结就在于劳动力市场不完善造成的农地社会保障功能的长期滞留。即使从农村正式制度保障的发展来看,短时性和低程度的保障完善似乎也不利于农地流转市场的发育。但从社区保障的影响来看,它与农地的社会属性具有较高程度的功能匹配和替代特征。换言之,低层次的正式制度保障在实施过程中通过行政权的实施其实扩大了制度执行成本,反而不利于制度绩效的发挥。在此背景下,一个可行的办法是通过耦合正式制度保障和社区保障,通过行政分权和资源社区集中配置的方式,将有限资源的配置权分配于自然村或自然组,减少行政权力在农村社会保障中对权益配置的直接干预,从而避免政治寻租。

尽管《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出了“加快构建新型农业经营体系,赋予农民更多财产权利,推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置”,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》也提及“健全城乡发展一体化体制机制,健全农村基础设施投入长效机制,推动城镇公共服务向农村延伸”和“建立健全农村留守儿童和妇女、老人关爱服务体系”,希望借此缩小城乡差距,扩大农村社会保障的覆盖面,完善农村社会保障机制,但政策实施绩效的发挥具有时滞性。因此,上文所述的行政权下放,本质上就是希望借助民众利益共同体构建社区互助机制,促进农地福利保障与社区保障之间的有效转换,进而实现资源向资本的转化。主要的措施包括:加大正式制度的资源转移、下放行政权力、转换农地市场配置收益为社区保障储备和增值效益,以及塑造民众共同体。而目前在湖南秭归和广东清远等地由农户自发组建的互助和自治组织就是通过自治单元的下调和产权治理单元对称化等方式,将农民群体建构成利益相关、文化相似的社会性群体,这也为应对农地福利保障与农地要素市场发育之间的负反馈提供了破题机制。

| [1] | 陈柏峰. 从乡村社会变迁反观熟人社会的性质[J].江海学刊,2014(4). |

| [2] | 陈国权, 曹伟. 人情悖论: 人情社会对经济转型的推动与钳制——基于温州模式的历史考察[J].国家行政学院学报,2013(1). |

| [3] | 崔治文, 白家瑛, 张晓甜. 农村最低生活保障制度实施的公平性研究——基于对甘肃省326户农民家庭调研数据的分析[J].西北人口,2016(4). |

| [4] | (德国)斐迪南•滕尼斯. 共同体与社会[M]. 林荣远译. 北京: 商务印书馆, 1999. |

| [5] | 高伟, 张苏, 王婕, 等. 土地流转、收入预期与农村高等教育参与意愿[J].管理世界,2013(3). |

| [6] | 江淑斌, 苏群. 农村劳动力非农就业与土地流转——基于动力视角的研究[J].经济经纬,2012(2). |

| [7] | 李光荣. 土地市场蓝皮书: 中国农村土地市场发展报告(2015–2016)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2016. |

| [8] | 李永萍. " 养儿防老”还是" 以地养老”: 传统家庭养老模式分析[J].华南农业大学学报(社会科学版),2015(2). |

| [9] | 罗必良, 李尚蒲. 农地流转的交易费用: 威廉姆森分析范式及广东的证据[J].农业经济问题,2010(12). |

| [10] | 罗必良, 林文声, 邱泽元. 农地租约以及对象选择: 来自农户问卷的证据[J].农业技术经济,2015(9). |

| [11] | 罗必良. 农地保障和退出条件下的制度变革: 福利功能让渡财产功能[J].改革,2013(1). |

| [12] | 罗必良. 农地流转的市场逻辑——" 产权强度-禀赋效应-交易装置”的分析线索及案例研究[J].南方经济,2014(5). |

| [13] | 马贤磊, 仇童伟, 钱忠好. 农地产权安全性与农地流转市场的农户参与——基于江苏、湖北、广西、黑龙江四省(区)调查数据的实证分析[J].中国农村经济,2015(2). |

| [14] | 聂建亮, 钟涨宝. 保障功能替代与农民对农地转出的响应[J].中国人口•资源与环境,2015(1). |

| [15] | 钱忠好. 非农就业是否必然导致农地流转[J].新华文摘,2009(2). |

| [16] | 宋士云. 中国农村社会保障制度结构与变迁(1949–2002)[M]. 北京: 人民出版社, 2006. |

| [17] | 徐珍源, 孔祥智. 转出土地流转期限影响因素实证分析——基于转出农户收益与风险视角[J].农业技术经济,2010(7). |

| [18] | 叶剑平, 丰雷, 蒋妍, 罗伊普罗斯特曼, 朱朱可亮. 2008年中国农村土地使用权调查研究——17省份调查结果及政策建议[J].管理世界,2010(1). |

| [19] | 叶剑平, 田晨光. 中国农村土地权利状况: 合约结构、制度变迁与政策优化——基于中国17省1956位农民的调查数据分析[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2013(1). |

| [20] | 游和远, 吴次芳. 农地流转、禀赋依赖与农村劳动力转移[J].管理世界,2010(3). |

| [21] | 翟研宁, 梁丹辉. 传统农区农户土地转出行为影响因素分析[J].南京农业大学学报(社会科学版),2013(3). |

| [22] | 张培勇, 马洁华, 丁珊. 新时代语境下的我国农村社会保障研究[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2014. |

| [23] | 张占力. 试述农村家庭保障的历史变迁及其道路选择[J].社会保障研究,2010(5). |

| [24] | 章莉, 李实, W A JrDarity, 等. 中国劳动力市场就业机会的户籍歧视及其变化趋势[J].财经研究,2016(1). |

| [25] | 钟文晶, 罗必良. 禀赋效应、产权强度与农地流转抑制——基于广东省的实证分析[J].农业经济问题,2013(3). |

| [26] | 钟文晶. 禀赋效应、认知幻觉与交易费用——来自广东省农地经营权流转的农户问卷[J].南方经济,2013(3). |

| [27] | 钟涨宝, 寇永丽, 韦宏耀. 劳动力配置与保障替代: 兼业农户的农地转出意愿研究——基于五省微观数据的实证分析[J].南京农业大学学报(社会科学版),2016(2). |

| [28] | Asteriou D, Hall S G. Applied econometrics [M]. New York: Palgrave Macmillan, 2011. |

| [29] | Beattie R. Social protection for all: but how?[J].International Labour Review(Geneva),2000,139(2):129–148. |

| [30] | Greene W H. Econometric analysis [M]. 2nd Edition. New York: Macmillan, 1993. |

| [31] | van Ginneken W. Extending social security: Policies for developing countries[R]. Extension of Social Security Paper No. 13 Geneva, ILO, 2003. |

| [32] | Yao J. Social benefit evaluation on regional land consolidation based on social security function of land: A case of Nanjing City[J].Asian Agricultural Research,2009,1(2):37–41. |

2.National School of Agricultural Institution and Development,South China Agricultural University,Guangdong Guangzhou 510642,China

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19