中国与丝路沿线国家自古商品贸易往来频繁,特别是“一带一路”战略推行以来双边贸易份额不断攀升。2016年中国同“一带一路”国家贸易总额达6.3万亿元人民币,占同期中国外贸总额的25.7%。然而国际贸易绝非简单的经济现象,它与地理、历史、政治等因素密切关联,文化因素作为一种非正式制度(Kogut和Singh,1988),数千年来根植于传统观念中,对进出口贸易的影响根深蒂固(Myerson,1993)。两千多年前古丝绸之路上的中华文化、古希腊文化、古罗马文化、阿拉伯文化等对沿线国家的商品贸易影响深远,新时期提出的“一带一路”战略强调互联互通,不仅指交通设施的通达,更意味着多元文化的融合发展。外国商品进入东道国市场面临种种考验,沿线的文化差异对“一带一路”战略顺利实施的影响不可小觑,各国只有遵循当地的风俗文化,才能更便捷、更高效地开展贸易。

本文旨在考察“一带一路”政策背景下,用文化距离变量衡量的文化差异对中国与沿线国家的双边经贸往来产生何种影响,对不同种类和加工程度的商品,其影响作用是否存在显著差别。本文为研究我国对外经贸活动提供了多元视角,有助于外贸企业加深对“一带一路”沿线国家文化差异的认识,调整外贸结构以进一步扩大商品贸易的种类和数额,为扩大中国的文化影响力、深化与“一带一路”沿线国家的经贸合作提供政策上的建议。

二、文献综述从古典贸易理论到如今的新新贸易理论,学者们对国际贸易影响因素的研究多集中于资源禀赋、地理距离等自然因素以及生产率等较容易直接衡量的因素方面,理论体系较为成熟。但正如Anderson和Van Wincoop(2004)所指出的,仅基于传统经济学理论,考虑有形因素的影响是远远不够的,很多潜在、无形的因素也在外贸活动中发挥着重要作用。Campbell(2010)研究了19世纪和20世纪的国际贸易情况,发现历史原因造成的不同国家之间的文化相似性影响贸易模式,这种影响跨越了不同的世纪。Melitz(2008)指出,对一国语言文化的熟悉程度也会影响该国对外贸易额和对外直接投资总量。Peri和Requena-Silvente(2010)、Oha等(2011)、Egger和Lassmann(2012)、方慧和尚雅楠(2012)的研究均表明文化因素对贸易增长有影响。可见,不易直接衡量的软环境因素如文化差异等,同样对市场定位、供给需求乃至双边贸易存在显著影响。

目前对文化差异这一无形的软环境因素的研究相对较少,对它与商品贸易的关系尚未形成一致的认识。总体而言,可以归纳为以下三类观点:(1)文化差异对商品贸易存在促进作用。Linders(2005)等学者指出消费者偏好的多样性和文化产品的异质性都可能促进贸易,厂商为满足本国消费者的需求更倾向于与文化差异较大的贸易伙伴国进行交易。Lankhuizen等(2011)等学者指出文化差异导致不论何种形式的投资都存在较大的难度和较高的成本,因此对文化差异较大的国家更倾向于开展贸易而非直接投资。Larimo(2001)、Guiso等(2006)、隋月红(2011)的研究证实了上述观点。特别是在文化产品进出口方面,文化差异“促进论”观点得到了更显著的支持(曲如晓和韩丽丽,2011;曹麦和苗莉青,2013)。(2)文化差异对商品贸易存在阻碍作用。国际化进程理论指出文化差异为贸易参与者带来了“外来者劣势”(Johanson和Vahlne,1977),文化背景相似的国家更偏好对外贸易。最著名的研究当属Hofstede(1980),他认为国家间存在相似的文化体系有利于开展贸易,而文化差异会显著增加贸易成本,阻碍双边贸易的开展。White和Tadesse(2007,2008)的研究发现文化差异在澳大利亚及美国商品贸易中存在负向作用。Disdier等(2010)在垄断竞争模型中加入国界、语言、宗教、殖民关系等因素,结果显示文化差异越小的国家间电影产品的贸易关系也越密切。Gabriel和Toubal(2010)、王庆喜和徐维祥(2014)、张欣怡(2016)的研究都表明文化差异对中国的外贸活动同样具有负向影响。(3)极少数学者的研究结果出乎一般的预料,他们认为在某些行业中文化差异与商品贸易并无特别明显的线性关系。Benito和Gripsrud(1992)对贸易流向的研究表明,跨国公司进行贸易活动更多的是基于经济理性的选择,而非仅仅是文化差异的考虑。Seth等(2002)对美国跨国公司的实证研究、Cornelliussen和Rettberg(2008)对游戏业贸易情况的研究,都表明文化差异对进出口活动并没有产生影响。但是Lankhuizen和de Groot(2016)发现文化差异与国际贸易之间存在非线性关系,当两国间的文化距离越过门槛值时,双边贸易流量随着文化差异的增大而下降。国内学者如许和连和郑川(2014)、刘洪铎等(2016)使用改进的引力模型证实了文化差异与我国的贸易流量并非线性关系,而是多表现为倒U形状态。

综观前人对文化差异的研究,现有成果集中在对外投资、文化产品贸易领域,且对出口研究的重视大于对进口的研究,较少将量化的文化差异特别是“一带一路”沿线的文化差异纳入商品进出口贸易综合考虑。因此接下来尝试使用信号博弈模型分析文化差异如何作用于交易成本进而影响商品贸易,以及中国与“一带一路”沿线的文化差异在分类商品贸易中的作用。

三、文化差异对商品贸易影响的作用机制分析对进出口商而言,最关注的是去哪里进行贸易(where)以及买卖何种产品(what)。因此在外贸活动开始之前他们需要首先考虑在贸易对象国的交易成本,以选择最佳的方式和最小的成本开展贸易。如果将贸易对象的选择看作一场博弈,由于双方参与者看到了先前其他局中人做出的所有行动和反应,而某个局中人的类型只有他自己知晓,却不为其他局中人所知,那么这一决策过程可以被认为是一种信号博弈。在借鉴顾国达和张正荣(2007)研究的基础上,我们利用信号博弈模型分析文化差异对贸易对象选择的影响。

(一)基于信号博弈模型的分析

在信号博弈模型中,假设有两个参与人,i=1,2。参与人1是信号发送者(Sender),其支付函数是u1=(m1,x,a)。参与人2是信号接收者(Receiver),其支付函数是u2=(m2,x,a)。当参与人1发出信号时,他预测参与人2将根据他发出的信号修正对自己类型的判断,因而选择一个最优的类型依存信号战略。同样,当参与人2知道参与人1选择的是给定类型和考虑信息效应情况下的最优战略,将使用贝叶斯法则修正对参与人1类型的判断,选择自己的最优行动。

以商品出口贸易为例,出口对象国(即潜在买方)是信号发送者,它向出口国(即卖方)发送各种有利于出口的信号,而是否进行出口的选择权在接收方,根据接收方出口意愿的高低可以分为高出口意愿(H)和低出口意愿(L)。信号发送者根据信息集

| $ma{x_{a \in A}}\left[ {\mu \times{u_2}\left( {H,{m_2},x,a} \right) + \left( {1 - \mu } \right)\times{u_2}\left( {L,{m_2},x,a} \right)} \right]$ |

现做出以下4项基本假设:(1)甲、乙、丙为信号接收者,即本国的出口商。A、B、C为信号发送者,即备选的出口对象国。他们的相互关系见表1。(2)甲、乙、丙计划出口的规模相同,设为θ,成本为c(θ)。(3)除A、B、C与出口国的文化因素存在差异外,其他出口条件完全相同,出口收益也相同。(4)贸易参与者对出口收益有相同的认识。

甲、乙、丙的预期收益Y为:

| ${Y_{3 \times 3}} = \left( {\begin{array}{*{20}{c}}{{y_{a1}}}&{{y_{a2}}}&{{y_{a3}}}\\{{y_{b1}}}&{{y_{b2}}}&{{y_{b3}}}\\{{y_{c1}}}&{{y_{c2}}}&{{y_{c3}}}\end{array}} \right)\qquad\quad\quad\,\,\,(2)\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad\qquad\quad\quad\qquad $ |

根据基本假设(4),

国内贸易的利润为:

国际贸易的利润为:

其中,

在其他条件相同的情况下,信号接收者最有可能选择与其文化差异最小的信号发送者作为出口目的地,以降低交易成本。甲、乙、丙所在母国与A、B、C三国的文化差异越小,交易成本(设为K2)将越低;文化差异越大,交易成本(设为K3)将越高,其中K3>K2>1。甲、乙、丙选择对A、B、C三个区位进行出口的收益信号条件见表2。

| 甲 | 乙 | 丙 | |

| A |

|

|

|

| B |

|

|

|

| C |

|

|

|

表2描述了当A、B、C与本国(home)、文化差异小(close)和文化差异大(far)的对象国进行贸易时的收益信号条件。(1)当预期收益信号存在差异,

综上,文化差异导致信息搜寻成本和交易成本增加(Kogut和Singh,1988),贸易双方的文化差异越小,交易成本则越低。通过选择最佳的贸易模式,能够实现贸易成本最小化和长期利润最大化。因此,文化差异对商品贸易具有阻碍作用,文化差异越大,商品贸易总额将越少。

(二)文化差异对分类商品贸易的作用机制分析

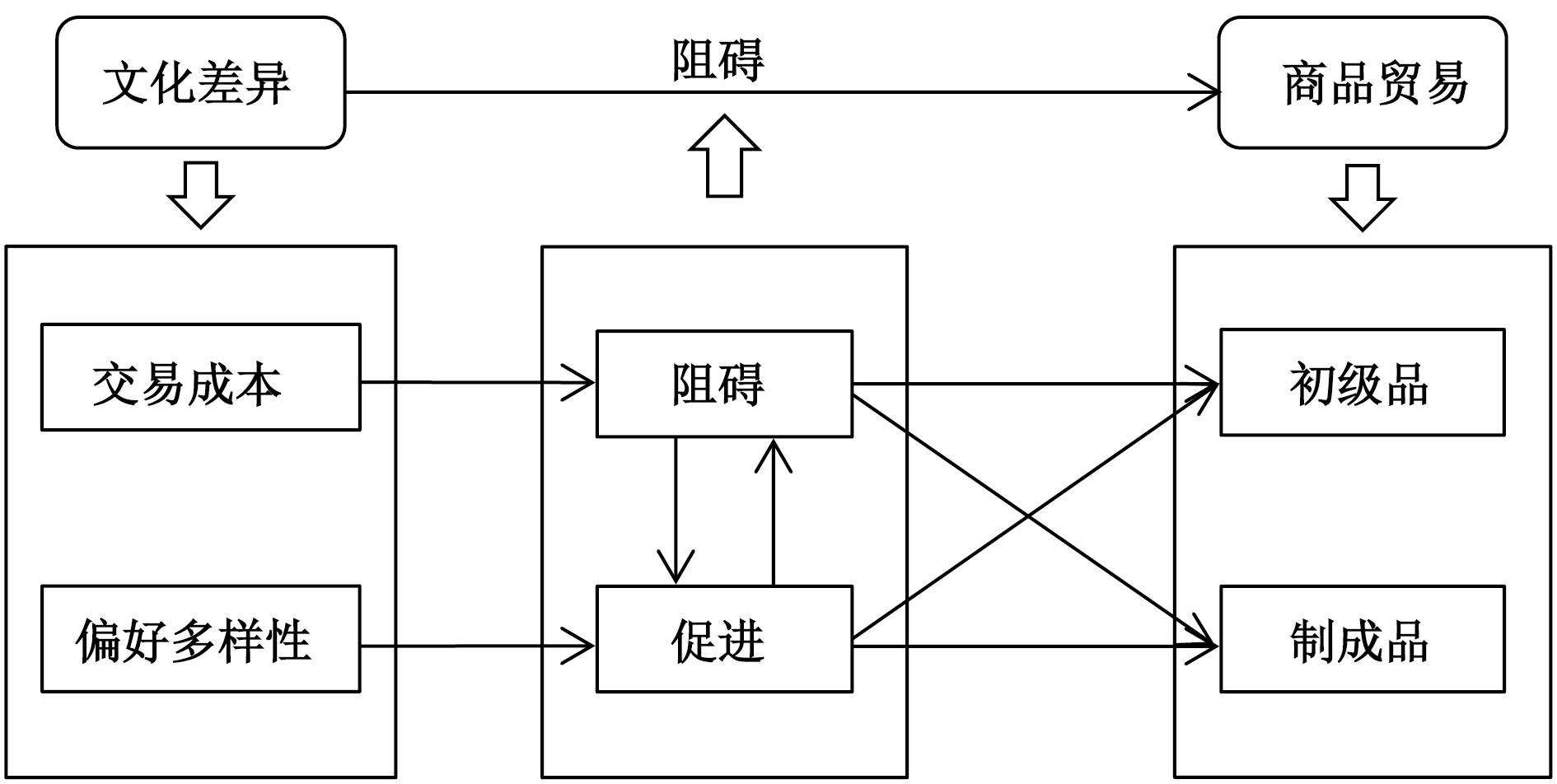

产品间的差异和生产上的比较优势是国际贸易开展的基础,而古丝绸之路正是基于比较优势商品交换才逐渐形成。在整体贸易上,思想文化层面的差异最终会物化并表现到不同的商品上,文化差异越大,则双边交易成本越高,商品贸易的阻力也将越大。O’Grady和Lane(1996)指出,出口企业经营中如果只关注文化差异较小的国家也不一定取得成功,因为其经营活动还会同时受到其他因素如商品种类、收入差距、投资活动等影响。如果抛开其他因素只研究文化差异对经贸活动的作用,其结果是不可靠的。由于古丝绸之路上往来的商品以茶叶、香料、毛皮等初级农产品为主,而新时期提出的“一带一路”战略更强调互通有无、推动双边贸易的全面合作,涉及的商品范围更加广泛,我们有必要针对不同的商品类型分别进行研究。

从细分商品类别的角度来看,相比高附加值和高技术含量的制成品,初级产品更易受到文化差异因素的影响。初级产品作为基本的生产资料和生活必需品,不同地域间这些类别的商品差别较大,与居民的日常生活衣食住行密切相关,是数千年来当地居民生活习惯的传承,消费对象具有固定性。比如仅我国内部就存在南米北面的饮食习惯,类似的现象在“一带一路”沿线更是广泛存在的。又如猪肉制品在奉行伊斯兰教义的中东地区、牛肉制品在奉行印度教义的南亚地区销量不容乐观,甚至由此引发诸多矛盾争端。可能有小部分消费者出于新鲜和好奇选择购买文化差异大的初级产品,但对大部分消费者而言,对此类商品并没有很强的购买欲望,因此在较大程度上限制着两国间初级产品的进出口。

对于制成品而言,在工业化时代的生产过程中,一般的制成品经过标准化的生产,产品异质性大幅降低,在国内和国外生产出来的同类制成品并没有太大差别,出口商和消费者必然选择交易成本较低、消费者剩余较大的产品。因此,文化差异对制成品进出口的阻碍作用并未表现得如对初级产品那样强烈。通过国际生产和交换,我们在中国就可以享用到具有“一带一路”国家特色的产品,比如阿拉伯的香水、欧洲的时装等。同时由于消费者偏好多样性的存在,文化差异大的商品形成了独特的绝对优势,在一定程度上可以促进制成品贸易的开展,其他地域的厂商即使跟随、模仿,也难以复制其文化内涵和精髓,比如中国西部的民族区域向中东地区销售伊斯兰特色的产品已形成可观的规模。图1描述了文化差异对分类商品贸易的作用机制,由文化差异产生的交易成本阻碍着中国与“一带一路”国家的商品贸易,而沿线消费者偏好多样性则发挥了促进作用,二者在一定程度上相互抵消,总体表现为对商品贸易的阻碍作用,且对制成品贸易的阻力更小。

|

| 图 1 文化差异对商品贸易的作用机制分析 |

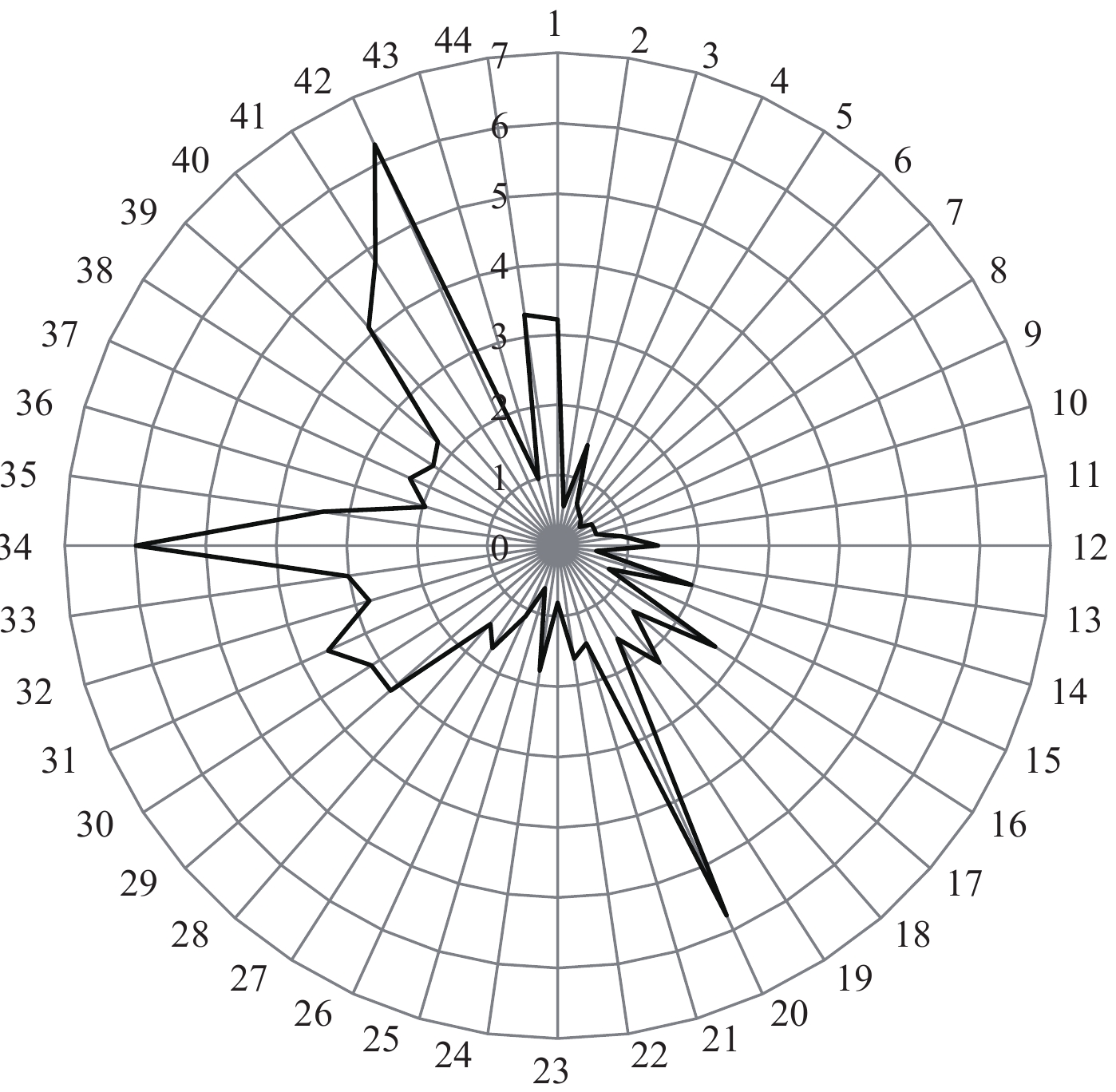

(一)中国与“一带一路”国家文化差异的测度

1. 测度方法和样本国家的选择。在对文化差异的早期研究中缺乏专门的测度指标,学者们曾采用知识产权、双边经济交流、平均信任度等指标和李克特量表方法来衡量,但指标较为单一和粗糙,代表性不强。Luostarinen(1979)最早提出了文化距离(Cultural Distance)的概念,使用文化距离数值表示国家间的文化差异成为最流行的方法。之后Hofstede(1980)提出了文化四维度理论,并逐渐将其扩展到六个维度。Inglehart(2004)基于全球价值观调查(WVS)和欧洲价值观调查(EVS)数据库,将文化因素归类为传统权威与世俗理性权威(TSR)和生存价值与自我表达价值(SSE),但是对文化差异的测度更偏重价值观方面,无法全面涵盖国家间的文化差异。“一带一路”战略横跨亚欧非,涉及65个国家,显然Hofstede方法覆盖面更为广泛,可以全面反映沿线国家文化中的基本特征。因此借鉴大多数学者的做法使用Hofstede四维度①指标测度中国与“一带一路”国家的文化距离。由于部分国家与中国历年进出口贸易往来较少,代表性不强,且存在PDI、IDV、MAS指标部分缺失的情况,遂进行删除,最终选定“一带一路”沿线44国作为本研究的样本国(见图2)。

①四个维度包括权力距离(PDI)、不确定性规避(UAI)、男性主义与女性主义(MAS)、个人主义与集体主义(IDV)。

2. 中国与“一带一路”国家文化差异的测度。国家间的文化差异可以表现在宗教、历史、种族等多个方面(Guiso等,2004),是历经千百年历史演变形成的,因此Hofstede没有使用连续的年度调查,对文化差异的测度数值是固定的。虽然在本研究涉及的时间段内样本国家没有发生较大的足以改变其文化积淀的历史事件,但若选择目前使用较广泛的KSI(1988)方法加入固定数值进行测算,将无法准确反映文化差异随时间流逝的细微变化①,故借鉴綦建红等(2012)方法,在KSI法基础上加入中国与“一带一路”国家的建交时间项(

| $C{D_{cj}} = \frac{1}{4}\mathop \sum \limits_{k = 1}^4 \frac{{{{\left( {{I_{kj}} - {I_{kc}}} \right)}^2}}}{{{V_k}}} + \frac{1}{{{y_{jt}}}}\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad(3)$ |

其中,CDCj代表中国与“一带一路”国家的文化差异;k代表第k个维度(k=1,2,3,4),分别指代PDI、IDV、MAS、UAI;Ikj代表样本国j在第k个维度上的得分(j=1,2,…,44);Ikc代表中国在第k个维度的得分;Vk代表第k个维度上文化距离的方差;yjt为中国与j国的建交时间。

针对四个维度分别进行统计可以发现,“一带一路”沿线国家在不同维度上的表现存在显著差别。在PDI维度方面,马来西亚、斯洛伐克表现最为突出;在IDV维度方面,匈牙利、拉脱维亚数值较高;在MAS维度方面,斯洛伐克、匈牙利极具代表性;在UAI维度方面,俄罗斯、蒙古、乌克兰数值最大。图2直观展示了样本期中国与“一带一路”国家的文化差异平均值。

|

|

图 2

1995–2015年中国与“一带一路”样本国的文化差异平均值雷达图

|

“一带一路”沿线各国的文化差异从最小值0.41到最大值6.27,反映出国家之间的文化差别也非常显著。中国与菲律宾、印尼、新加坡等东南亚国家的文化差异较小,与以色列、匈牙利、拉脱维亚等中东欧国家文化差异较大。这一现象同中国与这些国家的双边贸易存在惊人的相似,那么文化差异与商品贸易之间具体关系究竟如何?文化差异对不同类型的商品贸易是否表现出不同的作用?下面将针对这一问题进行实证检验。

(二)计量分析

1. 变量与数据。被解释变量设定为中国与“一带一路”样本国历年进出口贸易总额(Ycjt),首先对其进行基准检验,之后按照SITC分类标准,将进出口商品分为0–4类初级产品(PRIMcjt)和5–9类制成品(MANUcjt)分别进行研究。c代表中国,j代表“一带一路”各样本国,t代表本研究的时间段,即1995–2015年。核心解释变量是中国与“一带一路”国家的文化差异,用CDcjt表示。同时参照Parsley和Wei(2001)的方法引入时间趋势变量(TRENDt),构建交叉项TRENDt×lnCD,选择1995年为基年,设为1,之后每年增加1个单位,1996–2015年分别设为2–21。上述处理方法在一定程度上避免了数据选择方面的缺陷,可以更好地反映21年内文化差异的变动趋势。主要变量已按照1995年为基期进行了调整,其含义、预期符号和数据来源见表3。

| 变量名称 | 指标含义及单位 | 预期符号 | 数据来源 |

| Y | 中国与样本国进出口贸易总额(万美元) | UN Comtrade数据库 | |

| PRIM | 中国与样本国0–4类初级产品进出口贸易总额(万美元) | UN Comtrade数据库 | |

| MANU | 中国与样本国5–9类制成品进出口贸易总额(万美元) | UN Comtrade数据库 | |

| CD | 中国与样本国的文化差异 | 负 | 根据Hofstede 4维度指数,由式(3)计算得出 |

| GD | 中国首都与样本国首都的直线地理距离(千米) | 负 | CEPII的GeoDist数据库 |

| ID | 样本国的制度质量 | 正 | WGI数据库 |

| GDPC | 中国GDP总额(万美元) | 正 | 联合国统计署数据库 |

| GDPJ | 样本国GDP总额(万美元) | 正 | 联合国统计署数据库 |

| FDI | 样本国对中国的外商直接投资流量(万美元) | 正 | 中国统计年鉴 |

| BORDER | 若样本国与中国有共同边界①,设为1;否则,设为0。 | 正 | 联合国统计署数据库 |

| RUJIA | 若样本国与中国同属儒家文化圈②,设为1;否则,设为0。 | 正 | 叶德珠等(2012) |

| ADT | 若样本国与中国签订有避免双重征税协定,设为1;否则,设为0。 | 正 | 中国国家税务总局 |

根据交易成本理论和现有文献,本研究还考察了文化距离的二次项、汇率变动、贸易开放度、是否属于内陆国家、是否曾受同一殖民者的统治、是否享受普惠制、汉语的使用范围等因素。但是经过实证检验,发现这几项因素在研究期内对中国与“一带一路”国家的商品贸易影响并不显著,部分变量还存在多重共线性,故予以剔除。由于字数限制,仅汇报存在较为显著影响的几项因素。由于双边贸易额与相关变量之间不可能是纯粹的线性关系,也为减少共线性,将被解释变量和解释变量都取对数,主要变量的统计描述值见表4。

| 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 观察值 | |

| lnY | 11.826 3 | 2.395 6 | 2.777 6 | 17.585 7 | 924 |

| lnPRIM | 9.506 4 | 2.876 9 | –3.032 4 | 15.337 0 | 924 |

| lnMANU | 11.576 6 | 2.400 1 | 0.720 6 | 17.562 2 | 924 |

| lnCD | 0.471 2 | 0.755 6 | –0.926 4 | 1.854 1 | 924 |

| lnGD | 8.535 9 | 0.420 0 | 7.061 5 | 8.950 4 | 924 |

| lnID | –0.911 6 | 1.059 3 | –8.327 8 | 0.465 3 | 924 |

| lnGDPC | 15.480 1 | 1.629 1 | 10.319 1 | 19.223 0 | 924 |

| lnGDPJ | 19.398 0 | 0.887 7 | 18.103 2 | 20.761 1 | 924 |

| lnFDI | 5.934 7 | 2.589 6 | 0 | 13.491 0 | 924 |

| BORDER | 0.295 5 | 0.456 5 | 0 | 1 | 924 |

| RUJIA | 0.136 4 | 0.343 4 | 0 | 1 | 924 |

| ADT | 0.659 1 | 0.474 3 | 0 | 1 | 924 |

2. 结果分析。为考察主要变量的多重共线性,检验了它们的相关系数矩阵(见表5),结果显示相关系数远小于50%。为使检验结果更加可靠进一步考察了方差膨胀因子(VIF),发现lnCD的VIF值为1.35,其余变量均值在3.63,远小于10,可以认为所选解释变量间的多重共线性不会显著影响研究结果,模型设置较为合理。

①文化历经世代传承,短期内不会发生较大变动,但受诸多因素的影响,两国间文化差异必然存在细微变化,感谢匿名审稿 人提醒我们注意这一点。

| lnCD | lnGD | lnID | lnGDPJ | lnGDPC | lnFDI | BORDER | RUJIA | ADT | |

| lnCD | 1.000 0 | ||||||||

| lnGD | 0.217 3 | 1.000 0 | |||||||

| lnID | 0.293 5 | 0.352 8 | 1.000 0 | ||||||

| lnGDPJ | –0.040 5 | –0.009 9 | –0.012 4 | 1.000 0 | |||||

| lnGDPC | –0.006 6 | 0.000 0 | 0.023 3 | 0.293 7 | 1.000 0 | ||||

| lnFDI | –0.161 9 | –0.094 7 | 0.216 6 | 0.046 8 | 0.064 7 | 1.000 0 | |||

| BORDER | –0.261 2 | –0.693 | –0.267 7 | 0.104 5 | 0.000 0 | –0.057 5 | 1.000 0 | ||

| RUJIA | –0.265 8 | –0.275 4 | 0.131 7 | 0.081 9 | 0.0000 | 0.308 0 | 0.323 3 | 1.000 0 | |

| ADT | 0.282 5 | 0.080 5 | 0.308 1 | 0.266 0 | 0.251 1 | 0.116 3 | –0.069 7 | 0.166 0 | 1.000 0 |

①与中国有海陆共同边界的国家包括哈萨克斯坦、越南、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、缅甸、老挝、印度、巴基斯坦、不丹、 尼泊尔、蒙古、俄罗斯。

②与中国同属儒家文化圈的国家包括越南、泰国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、菲律宾、缅甸、老挝、柬埔寨、巴基斯坦。

(1)基准检验结果。影响国际商品贸易的因素众多,通过理论分析筛选出的变量和商品贸易之间可能存在内生性,普通的面板数据回归方法可能导致估计结果有偏,因此考虑采用面板数据系统GMM法,选择滞后变量作为水平方程相应变量的工具变量以克服这一潜在问题。首先分析文化差异等因素对中国与“一带一路”样本国历年进出口贸易总额的影响,检验结果见表6。从Sargan值和AR(2)来看,估计结果都比较理想,表明所选工具变量是有效的,不存在过度识别问题。我国对“一带一路”国家商品贸易的一期滞后项系数值为正,表明我国进出口贸易活动具有一定惯性。模型2和模型4显示,在控制了其他变量的情况下,中国与“一带一路”国家的文化差异越大,越不利于商品贸易的开展,与理论分析结果一致。时间趋势与文化差异的交叉项显示商品进出口总额随着时间的推移而上升,文化差异对中国与“一带一路”国家商品贸易进出口的影响每年增长1.99%,表明“一带一路”上的文化差异的确是一个不可忽视而且越来越重要的影响因素。

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | |

| L.lnY | 0.271 1***(6.22) | 0.653 4***(5.14) | 0.351 5***(7.40) | 0.531 1***(4.33) |

| lnCD | –0.257 2***(–5.73) | –0.141 3***(–6.02) | –0.126 6***(–7.51) | |

| lnGD | –1.983 3***(–14.42) | –1.855 1***(–14.22) | –1.710 1***(–12.91) | –1.682 6***(–13.71) |

| lnID | 0.021 1(0.56) | 0.061 5*(1.68) | 0.083 0*(1.87) | 0.077 2*(1.70) |

| lnGDPC | 0.993 5***(23.62) | 0.990 5***(24.37) | 0.948 8***(23.44) | 0.570 7***(7.74) |

| lnGDPJ | 0.903 1***(17.06) | 0.901 1***(18.74) | 0.877 6***(19.05) | 0.803 7***(19.36) |

| lnFDI | 0.190 2***(10.24) | 0.143 7***(7.53) | 0.164 6***(8.05) | 0.145 5***(7.18) |

| BORDER | 0.314 9**(2.35) | 0.261 7**(2.00) | ||

| RUJIA | 0.412 6**(2.66) | 0.396 2***(4.40) | ||

| ADT | 0.354 3***(2.88) | 0.289 6**(2.21) | ||

| TREND×lnCD | 0.019 9***(5.62) | |||

| CONS | –5.321 2***(–4.33) | –5.725 7***(–4.94) | –6.112 5***(–5.60) | –1.582 2***(–2.93) |

| Hansen/Sargan | 0.998 8 | 0.999 3 | 0.999 9 | 0.999 8 |

| AR(2) | 0.196 6 | 0.202 6 | 0.218 8 | 0.179 0 |

| 注:L.表示滞后一期;括号内为z值;*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著;Hansen/Sargan和AR(2)的检验结果为P值。下同。下同。 | ||||

在表6的四个模型中,控制变量的系数大多获得了预期的符号和显著性。地理距离扮演着重要角色,至少在1%的显著性水平上对商品进出口贸易存在阻碍作用,说明冰山成本①仍然是国际贸易活动中需考虑的重要因素。大部分情况下双方的经济规模、制度质量、FDI都较为显著地促进了商品贸易,说明中国与“一带一路”国家的经济规模越大、制度质量和投资数额越高,意味着对外贸易的营商环境越好,有利于吸引数量更多的进出口商从事外贸活动,规模经济效应可以较好地解释这一现象。中国与“一带一路”国家若存在共同边界、同属儒家文化圈或签有避免双重征税协定,都有利于降低贸易壁垒、扩大双边贸易。其中儒家文化圈的系数值最大,说明两千多年来儒家文化思想影响着中国及周边许多国家生产生活的方方面面,对儒家文化的认同很大程度上提升了中国与“一带一路”国家的信任基础和贸易便利化程度。同属儒家文化圈的贸易双方,文化差异相对较小,交易成本相对较低,对于产品的供给和需求将表现出相似的结构,两国间的进出口贸易将更有可能发生和扩大。

模型4显示加入文化差异变量后,地理距离等其他多数变量的系数绝对值都略有减小,说明文化差异有可能在一定程度上缩小了商品贸易双方的整体差距,值得更多关注和研究。针对这一问题,在计量检验过程中我们曾试图加入文化差异和其他变量的交叉项②,然而系数并不显著,后续的研究可以继续挖掘。

①冰山成本理论由Samuelson(1952)提出并被Krugman(1980)引入到国际贸易研究,即一单位运往外地的产品中只有一部 分能够到达目的地,其余部分都消耗在运输途中,消耗掉的就是运输成本。

②由于字数限制,这部分检验过程未在正文报告。

(2)细分商品类别检验结果。表7展示的是以中国与“一带一路”国家初级产品、制成品进出口贸易额为被解释变量的检验结果,可以看到文化差异对分类商品进出口的影响存在显著差异。模型6和模型8显示,作为核心解释变量的文化差异,对于初级产品和制成品的进出口贸易均在1%的显著性水平下具有阻碍作用。从系数绝对值来看,文化差异对初级产品进出口的阻碍作用明显大于制成品进出口,这充分印证了理论分析的结果,证明交易成本和消费者偏好多样性共同作用于中国与“一带一路”国家的商品贸易。

| 模型5 | 模型6 | 模型7 | 模型8 | |

| L.lnPRIM | 0.521 0***(3.82) | 0.563 0***(2.81) | ||

| L.lnMANU | 0.259 9***(3.32) | 0.234 2***(5.48) | ||

| lnCD | –0.921 2***(–9.85) | –0.377 7***(–6.76) | ||

| lnGD | –3.615 9***(–12.41) | –3.245 9***(–18.54) | –1.075 2***(–5.45) | –0.921 4***(–7.26) |

| lnID | –0.294 0***(–3.05) | –0.076 6**(–1.96) | 0.034 5(0.83) | 0.084 2*(1.67) |

| lnGDPC | 0.848 1***(11.07) | 0.434 9***(3.84) | 1.010 6***(22.24) | 0.587 1***(7.64) |

| lnGDPJ | 0.903 1***(10.40) | 0.936 3***(13.53) | 0.840 7***(16.06) | 0.871 1***(17.92) |

| lnFDI | 0.018 3***(2.62) | 0.034 1(1.06) | 0.197 0***(9.00) | 0.162 4***(7.80) |

| BORDER | –0.052 3(–0.19) | –0.253 2***(–1.82) | 0.335 8**(2.27) | 0.240 6*(1.67) |

| RUJIA | 1.192 3***(3.93) | 0.992 3***(3.91) | 0.379 7**(2.56) | 0.405 5**(2.11) |

| ADT | 0.736 1***(3.04) | 0.945 1***(3.96) | 0.189 4**(2.38) | 0.186 7*(1.69) |

| TREND×lnCD | 0.014 9***(3.30) | 0.019 0***(5.81) | ||

| CONS | 5.198 2***(2.37) | 17.954 6***(7.14) | –14.376 8***(–9.73) | –4.673 2**(–2.57) |

| Hansen/Sargan | 1.000 0 | 0.996 1 | 0.999 6 | 0.894 5 |

| AR(2) | 0.493 2 | 0.340 6 | 0.450 3 | 0.430 7 |

其他解释变量的检验结果不论是符号、数值、显著性都与整体检验时并无太大差别。FDI对制成品贸易的影响系数与初级产品相比更高且显著,可能与FDI多投向制成品领域有关,对制成品的投资带动了其进出口贸易。拥有共同边界对初级产品贸易呈现抑制作用,对制成品贸易呈现促进作用,这可能与当地人民的消费习惯有关。时间趋势与文化差异的交叉项显示文化差异对中国与“一带一路”国家的初级产品和制成品进出口的影响每年分别增长近1.49%和1.90%,再次说明文化差异对“一带一路”沿线商品贸易的重要性。

(三)稳健性检验

本研究涉及时间长度为21年,为保证研究结论的可靠性,有必要进行稳健性检验,因目前已经可以获得“一带一路”沿线25国①的Hofstede六维数据②,根据式(3)扩展计算得出六维度下中国与“一带一路”国家的文化差异。钱学锋和陈勇兵(2009)指出采用面板数据固定效应检验系统GMM的估计结果是否可靠是有道理的,由于相关变量的Hausman检验P值为0.000 3,强烈拒绝原假设,故选择固定效应进行回归,与四维度下的检验结果相比,相关研究结论没有太大的改变,估计结果的绝对值有所减小,整体显著性和可决系数都有所增加,可能的原因是在更小的样本数量下加入了更加丰富的维度,提高了文化差异测算的准确度。外商投资因素对于初级产品的进出口影响较小且不显著,对制成品进出口有显著促进作用,可能与外资多投向制造业有关。签有避免双重征税协定对于制成品进出口作用明显大于初级产品,可能与相关协定涉及的商品范围有关。

①25个样本国家包括越南、泰国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、菲律宾、印度、巴基斯坦、孟加拉国、土耳其、伊朗、以色列、 俄罗斯、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚、爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚。

②在四个维度基础上增加了长短期倾向(LTO)、放纵与约束(IVR)。

五、结论和建议为全面研究中国与“一带一路”国家商品贸易中文化差异这一软环境因素的作用,文章首先基于信号博弈模型进行分析,发现文化差异通过影响交易成本在一定程度上抑制着对外贸易活动的开展,但由于消费者偏好多样性等原因对不同类型商品的进出口阻碍作用可能存在不同。之后使用Hofstede指数测度了中国与“一带一路”沿线国家的文化差异,并选取1995–2015年间的进出口相关数据进行系统GMM检验,在控制了其他可能的影响因素后,发现文化差异显著阻碍中国与“一带一路”国家的商品贸易。对SITC标准细分商品的研究表明,与初级产品相比,文化差异对制成品贸易的阻力更小,这可能与消费者对初级产品的需求相对固定而制成品生产日趋标准化有关。在本研究涉及的21年间,这种影响是稳定的,大体上还呈现上升趋势,说明文化差异在中国与“一带一路”国家商品贸易中的作用值得更多关注。

有鉴于此,可以得到如下初步启示:首先,在与“一带一路”国家进行商品贸易的过程中,仅考虑传统因素的影响是远远不够的,必须重视沿线国家的文化差异,尊重和照顾贸易对象国的文化传统。虽然文化差异短时间内难以消除,但“一带一路”战略本身就具有明显的文化意义和指向性,通过加强文化交流,互学互鉴,扩大中华传统文化的影响力,可以较快地增加“一带一路”国家对中国文化的认同感。特别是我们发现儒家文化因素在中国与“一带一路”国家商品贸易中发挥着积极作用,因此成立孔子学院、打造中外文化交流年、创办汉语桥等活动都具有积极意义,值得推广。其次,文化差异对不同类型商品的进出口作用有所不同,因此需要深入挖掘产品独有的特征和属性,制定差异化的营销方案。对初级产品应尽量提高其产品附加值,赋予其独特的文化内涵,可能更易获得国外消费者的喜爱,近年来众多中国元素产品在海外的热销也印证了这一观点。在制成品贸易方面政府应及时调整外贸政策,鼓励受文化差异影响较小的制成品贸易。而对新疆、宁夏、内蒙古等民族地区应鼓励其发展对中东、蒙古等区域的民族特色产品贸易,以民族文化优势弥补经济发展劣势。通过商品贸易带动经济发展和文化融合,二者相辅相成,将更有利于推进“一带一路”上的互联互通政策,对转移国内过剩产能、优化产业结构也将起到积极作用。

| [1] | 曹麦, 苗莉青. 文化距离、制度距离对中国文化服务出口的影响[J].商业时代,2013(6). |

| [2] | 方慧, 尚雅楠. 基于动态钻石模型的中国文化贸易竞争力研究[J].世界经济研究,2012(1). |

| [3] | 顾国达, 张正荣. 文化认同在外商直接投资信号博弈中的作用分析[J].浙江社会科学,2007(1). |

| [4] | 刘洪铎, 李文宇, 陈和. 文化交融如何影响中国与" 一带一路”沿线国家的双边贸易往来——基于1995–2013年微观贸易数据的实证检验[J].国际贸易问题,2016(2). |

| [5] | 綦建红, 李丽, 杨丽. 中国OFDI的区位选择:基于文化距离的门槛效应与检验[J].国际贸易问题,2012(12). |

| [6] | 钱学锋, 陈勇兵. 国际分散化生产导致了集聚吗:基于中国省级动态面板数据GMM方法[J].世界经济,2009(12). |

| [7] | 曲如晓, 韩丽丽. 文化距离对中国文化产品贸易影响的实证研究[J].黑龙江社会科学,2011(4). |

| [8] | 隋月红. 文化差异对国际贸易的影响: 理论与证据[J].山东工商学院学报,2011(2). |

| [9] | 王庆喜, 徐维祥. 多维距离下中国省际贸易空间面板互动模型分析[J].中国工业经济,2014(3). |

| [10] | 许和连, 郑川. 文化差异对我国核心文化产品贸易的影响研究——基于扩展后的引力模型分析[J].国际商务(对外经济贸易大学学报),2014(4). |

| [11] | 叶德珠, 连玉君, 黄有光, 等. 消费文化、认知偏差与消费行为偏差[J].经济研究,2012(2). |

| [12] | 张欣怡. 文化距离与地理距离对文化贸易联系持续期的影响分析[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2016(3). |

| [13] | Anderson J E, Van Wincoop E. Trade costs[J].Journal of Economic Literature,2004,42(3):691–751. |

| [14] | Benito G R G, Gripsrud G. The expansion of foreign direct investments: Discrete rational location choices or a cultural learning process?[J].Journal of International Business Studies,1992,23(3):461–476. |

| [15] | Campbell D L. History, culture, and trade: A dynamic gravity approach[R]. EERI Research Paper Series, 2010. |

| [16] | Corneliussen H, Rettberg J W. Digital culture, play, and identity: A world of warcraft reader[M]. MIT Press, 2008. |

| [17] | Disdier A C, Tai S H T, Fontagné L, et al. Bilateral trade of cultural goods[J].Review of World Economics,2010,145(4):575–595. |

| [18] | Egger P H, Lassmann A. The language effect in international trade: A meta-analysis[J].Economics Letters,2012,116(2):221–224. |

| [19] | Gabriel F, Toubal F. Cultural proximity and trade[J].European Economic Review,2010,54(2):279–293. |

| [20] | Guiso L, Sapienza P, Zingales L. Cultural biases in economic exchange[R]. National Bureau of Economic Research, 2004. |

| [21] | Guiso L, Sapienza P, Zingales L. Does culture affect economic outcomes?[J].The Journal of Economic Perspectives,2006,20(2):23–48. |

| [22] | Hofstede G. Culture and Organizations[J].International Studies of Management & Organization,1980,10(4):15–41. |

| [23] | Inglehart R. Human beliefs and values: A cross-cultural sourcebook based on the 1999-2002 values surveys[M]. Mexico City: Siglo XXI, 2004. |

| [24] | Johanson J, Vahlne J E. The internationalization process of the firm: A model of knowledge development and increasing for[J].Journal of International Business Studies,1977,8(1):23–32. |

| [25] | Kogut B, Singh H. The effect of national culture on the choice of entry mode[J].Journal of International Business Studies,1988,19(3):411–432. |

| [26] | Krugman P. Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade[J].American Economic Review,1980,70(5):950–959. |

| [27] | Lankhuizen M B M, de Groot H L F, Linders G J M. The trade-off between foreign direct investments and exports: The role of multiple dimensions of distance[J].The World Economy,2011,34(8):1395–1416. |

| [28] | Lankhuizen M B M, de Groot H L F. Cultural distance and international trade: A non-linear relationship[J].Letters in Spatial and Resource Sciences,2016,9(1):19–25. |

| [29] | Larimo J. Internationalization of SMEs: Two case studies of finnish born global firms[A]. Cimar Annual Conference[C]. Cheltenham: Edward Elgar, 2001. |

| [30] | Linders G J M. Distance decay in international trade patterns-a meta-analysis [R]. European Regional Science Association, 2005. |

| [31] | Luostarinen R. Internationalization of the firm: An empirical study of the internationalization of firms with small and open domestic markets with special emphasis on lateral rigidity as a behavioral characteristic in strategic decision-making[M]. Helsinki: Helsinki School of Economics, 1979. |

| [32] | Melitz J. Language and foreign trade[J].European Economic Review,2008,52(4):667–699. |

| [33] | Myerson R B. Incentives to cultivate favored minorities under alternative electoral systems[J].American Political Science Review,1993,87(4):856–869. |

| [34] | O’Grady S, Lane H W. The psychic distance paradox[J].Journal of International Business Studies,1996,27(2):309–333. |

| [35] | Oha J Y, Yuna J I, Do Sam Kimb H C K. Development of assessment methodology of chemical behavior of volatile iodide under severe accident conditions using EPICUR experiments[J].Research Library Group,2011(4):x10–6. |

| [36] | Parsley D C, Wei S J. Explaining the border effect: The role of exchange rate variability, shipping costs, and geography[J].Journal of International Economics,2001,55(1):87–105. |

| [37] | Peri G, Requena-Silvente F. The trade creation effect of immigrants: evidence from the remarkable case of Spain[J].Canadian Journal of Economics,2010,43(4):1433–1459. |

| [38] | Samuelson P A. The transfer problem and transport costs: the terms of trade when impediments are absent[J].The Economic Journal,1952,62(246):278–304. |

| [39] | Seth A, Song K P, Pettit R R. Value creation and destruction in cross-border acquisitions: an empirical analysis of foreign acquisitions of US firms[J].Strategic Management Journal,2002,23(10):921–940. |

| [40] | White R, Tadesse B. Cultural distance and the US immigrant-trade link[J].The World Economy,2008,31(8):1078–1096. |

| [41] | White R, Tadesse B. Immigration policy, cultural pluralism and trade: Evidence from the white Australia policy[J].Pacific Economic Review,2007,12(4):489–509. |

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19