文章信息

| 上海财经大学 2017年19卷第1期 |

- 王琦, 常欣扬, 任栋

- Wang Qi, Chang Xinyang, Ren Dong

- 区域政策与新生代农民工工会维权实效--兼论教育、企业规模和社会服务对工会参与满意度的影响

- Regional Policies and the Effectiveness of Rights Protection of Labor Unions of New-generation Migrant Workers: On the Effects of Education, Enterprise Size and Social Services on the Satisfaction of Labor Union Participation

- 上海财经大学学报, 2017, 19(1): 24-36.

- Regional Policies and the Effectiveness of Rights Protection of Labor Unions of New-generation Migrant Workers: On the Effects of Education, Enterprise Size and Social Services on the Satisfaction of Labor Union Participation, 2017, 19(1): 24-36.

-

文章历史

- 收稿日期:2016-05-15

2017第19卷第1期

2.北京师范大学经济与工商管理学院,北京 100875;3;

3.西南财经大学统计学院,四川 成都 611130

劳动关系是劳动者与用人单位为实现生产过程所结成的社会经济关系,它构成了“我们全部现代经济社会体系所围绕旋转的轴心”(马克思,1975)。2015年4月,国务院印发《关于构建和谐劳动关系的意见》,强调“劳动关系是否和谐,事关广大职工和企业的切身利益,事关经济发展与社会和谐”。显然,工会维权实效是劳动关系是否和谐的重要体现。新生代农民工群体约占农民工总量的62%(徐细雄和淦未宇,2011),已经成为“多元化”劳动关系主体的重要组成部分。积极构建和谐新生代农民工劳动关系,是推动高质量就业和社会融合的主要内容之一,也是“使发展成果更多更公平惠及全体人民”改革初衷的体现。

新生代农民工已成为农民工群体的就业主体、现代产业工人队伍的主力军、城市化工业化进程中的新生力量(王春光,2001)。与上一代农民工相比,他们在文化程度、公众参与、维权意识等方面有着诸多新特征(石丹淅和田晓青,2013;Fitzgerald和Hardy,2010),其教育水平、技术能力、法律知识都有所提升,这使得他们在注重经济收入的同时(蔡昉和王美艳,2013),越来越关注非货币收益的实现(Berntsen和Lillie,2016)。另外,制度环境、行业特征也发生着变化,综合因素使得新生代农民工的群体性事件在最近三年内呈现多发现象。因此,从劳资群体性事件出发(Zhang和Liu,2006),分析事件原因、探究企业和工会的行为选择模式成为研究的突破口之一。这里所讲的群体性行为大多指罢工、游行等法律允许的行为,国内外学者的相关研究集中于社会心理学、社会变迁等方面,Hurst和O’Brien(2002)认为中国工业化和城市化进程中,抱怨情绪积累导致了新生代农民工群体性行为;Chan和Ngai(2009)认为新生代农民工不像第一代农民工那样“隐忍”,他们的法律意识、维权意识更强,有意愿且有能力参与劳动抗议活动。换言之,中国的劳动关系正由个别劳动关系调整向集体劳动关系调整转型(Chang,2014),工会作为劳动者争取利益的集体工具,成为企业与职工群众协商共事的主要衔接方,其行为选择影响协商共事、效益共创、利益共享的总体效率和劳动关系和谐度(Jenkins和Perrow,1977)。

很多学者从工会职能,如教育培训、安全生产、权益维护等诸多方面研究工会行为对新生代农民工工会维权的影响。和震和李晨(2013)研究发现新生代农民工具有教育水平普遍高于第一代农民工的特征,但是实践技能水平偏低,工会等社会组织对其培训的指导监督作用尚待充分发挥;贺建永(2011)认为工会在安全生产、法律等基本知识普及方面存在职能欠缺;韩长赋(2012)则从都市融合的视角谈诉求渠道扩展,认为积极接纳新生代农民工加入工会组织是他们实现基本政治权益的保障。另外,还有一些研究探析宏观环境对新生代农民工群体或企业的作用及其对劳动关系的影响,Katznelson和Zolberg(1986)认为社区服务和社区建设对工人群体的影响是明显的;Gutman(1977)研究了不同家庭背景的流动人口与资本家进行博弈的差异及对劳动关系的影响,发现来自乡村的流动人口让资本家疲于应对。

虽然以往文献对新生代农民工的劳动关系问题进行了大量研究,但从博弈论的视角研究企业、工会行为选择并探寻工会参与工会认同、评价工会维权实效,进而发掘影响劳动关系内因的文章并不多见。Green和Auer(2013)的研究发现工会参与与工会认同是正相关的,身份认同动机和工具性动机是工会参与的重要因素;Flood等(1996)借助调查数据证明了工会的组织架构和服务质量的外在呈现与工会参与是正相关的。专门针对中国问题研究的文献也开始出现,但数量不多。较有代表性的是Chan等(2006)学者的研究,他们发现中国劳动者对于工会的积极态度有助于提升其工会参与度;吴伟东(2014)借助Logistic回归模型探讨工会组建的短缺问题,发现基于工作岗位或者劳动合同签订状况的身份歧视影响新生代农民的工会参与。

总之,这些研究对探析企业与工会间的博弈行为具有积极意义,但是也需要一些补充。第一,现有的研究更多的是从工会参与度而非参与满意度或维权实效视角对该问题进行再挖掘。第二,相关方面的实证研究大多涉及企业和被雇佣者个人的行为选择,或者说把新生代农民工劳资群体性事件与工会参与情况结合起来进行研究的文献较少。同时,厘清新生代农民工劳动关系状况、研究劳动关系理论框架,三方协商机制是有必要讨论的核心问题之一。一方面,从理论上看,三方协商机制是构建和谐的劳动关系的主要内容,是企业、工会、政府三者之间的一种博弈,而在非国有企业中,企业和工会的接触面更宽、作用关系更加直接,政府更多起到的是间接影响作用。另一方面,从实践上看,三方协商机制中利益边界不清晰、利益主体不一致、监督乏力等问题同时又成为构建和谐劳动关系过程中的短板。正因如此,近些年来,我国劳动关系虽然总体稳定,但劳动关系的和谐程度有待提高,推进和谐劳动关系建设的长效机制需要进一步改进创新(赖德胜,2013)。

因此,几个理论和现实问题尚待思考:在当前政策环境和经济发展特征下构建和谐的劳动关系,政府、企业、工会各自到底需要扮演什么角色、承担什么责任?谁应更加积极主动些?当前的工会维权实效如何,新生代农民工哪些个人特征和哪些外在环境特征影响维权实效?现有文献成果不能很好地解答上述问题。鉴于此,基于课题组问卷数据,借助博弈论和计量经济理论模型,本文对以上问题展开深入研究,并最终提出提升新生代农民工工会维权实效的相关政策建议。

文章剩余部分安排如下:第二部分为理论分析,从博弈论的角度讨论代表农民工利益的工会和企业的博弈过程及得益;第三部分是计量模型构建和数据说明;第四部分是计量结果与分析;第五部分为结论与政策建议。

二、理论分析 (一) 基于博弈模型的理论分析基于经典纳什博弈模型(Osborne和Rubinstein,1994),本文进行了以下设定:G表示一个博弈,G={S1,…,Sn;u1,…,un},博弈方是企业和代表新生代农民工利益的工会,每个博弈方可选择的策略集合为Si(i从1至n),任意博弈方i的策略Si都是对其他博弈方策略组合的最佳策略对策,即ui(s1*,…s*i-1,si*,s*i+1,…,sn*)≥ui(s1*,…,s*i-1,sij*,s*i+1,…,sn*)对任意sij∈Si都成立。

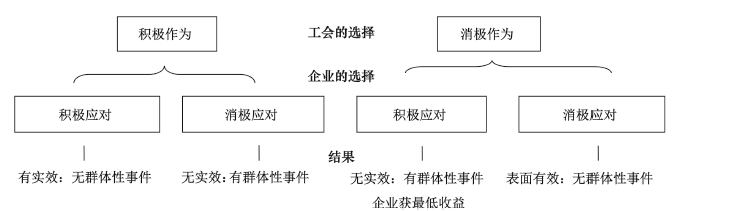

根据非零和博弈理论,工会和企业均为理性人,企业为达到提高利润的目的,会影响工会的行为,而这又取决于工会组织如何预期并做出相应的反应,因此上述公式中n=2。其博弈的规则是:工会组织以积极作为(S1)为第一步,即向企业提出要求增加货币工资、改善工作环境等,工会须在积极作为(S1)和消极作为(S2)之间做出选择。企业做出第二步,如果企业可以运用相机抉择权,它可以在积极应对(S1)和消极应对(S2)之间做出选择,积极应对(S2)即满足工会要求。此时,工会维权实效显著,相应地,新生代农民工对工会参与满意度也高。显然,当工会或者企业的得益不小于为其行为投入的成本时,才愿意采取积极措施(Hollifield等,2014)。这场博弈存在图 1所示的四种可能的结果。

|

| 图 1 四种可能的博弈结果 |

需要说明的是,当第四种结果“表面有效”出现,即无群体性事件发生时,工会维权似乎有一定效果,但是农民工收益并不高,所以他们对工会的满意度是低的。也就是说,在没有政府力量推动时,这场博弈的均衡不是顾及团体利益的帕累托最优方案。如果政府对企业或工会给予激励以促进和谐劳动关系,为了达到均衡,区域政策、工会成员的谈判能力和企业的执行能力都会对最终博弈结果产生影响(Yao和Zhong,2013),所以研究对比有无政府干预的博弈模型就具有现实意义。本文认为政府是外围因素,即政府在模型中不作为参与人出现,政府的激励行为,即区域政策影响参与人得益。

(二) 命题假设与划线法初步分析如上所述,博弈参与人为企业和代表新生代农民工利益的工会,企业的策略有两个:采取积极作为和采取消极作为,为简单起见,分别将其记为积极(S1)和消极(S2)。工会的策略也有两个:积极应对和消极应对,分别将其记为积极(S1)和消极(S2)。四种可能的博弈支付由表 1中的矩阵表示。在上述理性人假设基础上,根据现实情况和研究需要,本文还假设:研究周期为短期,新生代农民工来不及进行工作调整,所以不会出现企业劳动力短缺状况。也就是说,当工会积极行动为新生代农民工争取利益的时候,如果企业不积极行动,那么农民工在短期内只能接受现状,即存在工作调整的粘性。

1. 不存在政府激励机制,即区域政策不影响工会和企业行为选择。在表 1的矩阵中,数对中的第一个值表示工会所获得的支付,第二个值表示企业的支付。例如,策略组合(积极,消极)的支付为(1,7)。如果工会采取积极策略,企业采取消极策略,则工会的支付为1,由于新生代农民工的需求未得到满足,从而使其境况恶化,因此该支付数值相对较小。企业的支付为7,该数值较大的原因在于当企业消极应对时,短期内新生代农民工为了生存,还是要在岗位上继续工作,因此企业会获得较大利益。具体的,用划线法得博弈结果为(2,2),即双方都采取消极行动。

从博弈两方利益看,无论对方选择什么策略,采取消极策略总是最好的选择。然而,博弈双方选择消极策略,双方都会面对更坏的结果,因为双方所获得的支付都比他们同时选择积极策略时要低。在单期静态博弈情形下,这一模型的解,即策略组合(消极,消极)便构成纳什均衡,因为一旦处于该状态,任何一方要改变策略都会使其自身状况变坏。由于双方都从利己动机出发,都采取消极策略,该结局非最有利,但却是稳定的。该模型大致刻画了企业和代表新生代农民工利益的工会的关系。

2. 存在政府激励机制,即区域政策影响工会和企业行为选择。这里分以下两类情况讨论:

(1)信息是不充分的,即政府不清楚无效的工会维权是工会、企业哪一方造成的,只针对没有群体性事件发生的工会和企业给予一定激励,区域政策是基于事件是否发生设计的。激励导致支付增加,增加值记为A。在这种情况下,根据政府激励力度,又有两种结果:第一,政府足额激励,即策略组合(积极,积极)和(消极,消极)的支付增加值A足够高。当政府的激励金额A≥2①时,会有两个解出现:(积极,积极),(消极,消极)。具体见表 2。这就形成了“义和团”式的群体性事件,即“人不犯我,我不犯人,人若犯我,我必犯人”。第二,政府非足额激励,即政府的激励支付增加值A<2。这时只有一个解(消极,消极),具体见表 3。

| 企业 | |||

| 积极 | 消极 | ||

| 工会 | 积极 | (8,8) | (1,7) |

| 消极 | (7,1) | (5,5) | |

| 注:不失一般性的,这里给出A=3的情形,结合表1数对(5,5),本表数对(8,8)中,5+3=8。 | |||

| 企业 | |||

| 积极 | 消极 | ||

| 工会 | 积极 | (6,6) | (1,7) |

| 消极 | (7,1) | (3,3) | |

| 注:不失一般性的,这里给出A=1的情形。 | |||

①不存在政府激励机制情况下,当工会采取积极策略、企业采取消极策略时,企业的支付为7;当工会采取积极策略、企业采取积极策略时,企业的支付为5。二者之差为7-5=2。

显然,若把政府激励视为财政转移支付,足额激励等同于用财政支出保障了工会维权实效,但并不一定实现社会福利最优;而非足额激励等同于财政支出仅维持了表面上的工会维权实效,但未达到社会福利最优,类似于不存在政府激励的情况。因此,非足额激励是一种资源浪费。

(2) 信息是充分的,政府明确了解无效维权是工会、企业哪一方造成的,且鉴于非帕累托最优状态下的策略组合(消极,消极)是效率低下的,政府不会对这种表面上的实效进行激励,同时还会对不积极作为或者不积极应对的一方进行惩罚。也就是说,区域政策是基于事件发生原因设计的。同样,政府激励力度不同,有两种结果出现:第一,政府足额激励。用货币计量支付矩阵,当政府的激励支付增加值A≥1时①,解为(积极,积极),具体见表 4。这既保障了工会维权实效,又实现了帕累托最优。第二,政府非足额激励,即激励支付增加值A<1,解为(消极,消极),具体见表 5。这意味着即便政府掌握了所有的工会、企业行为特征,采取奖惩分明的方式进行非足额激励的效果和没有政府激励是一样的,最终实现非社会福利改进下的表层维权效果,但新生代农民工对工会满意度并不一定高。

①信号充分,政府奖惩分明的情况下,A=( 7-5) /2=1。

| 企业 | |||

| 积极 | 消极 | ||

| 工会 | 积极 | (8,8) | (4,4) |

| 消极 | (4,4) | (-1,-1) | |

| 注:不失一般性的,这里给出A=3的情形。 | |||

| 企业 | |||

| 积极 | 消极 | ||

| 工会 | 积极 | (5.5,5.5) | (1.5,6.5) |

| 消极 | (6.5,1.5) | (1.5,1.5) | |

| 注:不失一般性的,这里给出A=0.5的情形。 | |||

因此,在短期内,只有政府了解工会和企业行为,且明确知道该行为对社会福利的改进是否有效,才可以发挥其作为三方协调机制成员的功能。也就是说,尽管新生代农民工有一定的兴趣和能力,可以通过谈判、游行、罢工等行动获得更高收益,但政府的合理激励才能促使企业进行积极的行为选择进而使得工会也采取积极行动配合企业,形成双方共建和谐劳动关系的局面,保障工会维权实效,这也印证了Marino等(2015)等学者的观点。

三、模型与数据 (一) 模型构建基于上述理论分析,可以得到以下三点初步结论:第一,信号不充足的情况下,政府采取适当的激励政策只能缓解劳动关系,并不一定能达到改进社会福利的目的;第二,信号充足的情况下,适当的激励政策有利于保障新生代农民工工会维权效果,且实现帕累托最优;第三,无论信号充足还是不充足,不适当的激励政策只能促成低效率的“表象”维权实效。然而,影响劳动关系的因素是多维的,简单的博弈图示并不能较好地勾勒出企业、工会的行为选择与新生代农民工劳动关系的全貌。以上研究虽然对判别政府行为有一定的积极意义,但至少存在两点不足:首先,现实中,政府不可能一刀切式地激励劳动争议事件出现频率为零的企业和工会,政府所起的激励作用更多地体现在与工会建设和企业发展直接相关的区域政策上,这些政策体现了关系政府对工会和企业的干预程度以及当地工会的发展情况,如劳动法律监督工作情况、工会参与制定地方法规情况、工会经费审查工作情况等。其次,政府往往采取一些辅助性和指导性的间接措施,如社会服务、社会保险等,这些政策看似和工会关系不大,但从宏观层面间接性的给新生代农民工以福利保障,进而降低新生代农民工对企业的依赖度,可能对工会维权实效有间接的正向影响作用。再次,斯密(1962)认为劳工和老板在福利分配上存在矛盾,二者都会组织起来,老板的组织会压迫劳工组织降低福利,劳工与企业相比,经济上处于劣势,因此劳工组织的活动往往具有暴力性,只不过有些行为,如谈判、游行、罢工等“闹事”行为是在法律允许之内展开的。因此,借助实证分析,从新生代农民工所处的宏观环境和个体特征考虑工会参与满意度是对该理论的补充。

从心理学角度看,新生代农民工对工会的心理判断会有一定标准,即阈值(pk),当这种判断落在某两个标准之间,就能得到一个等级式的答案,如下:

| $Level=\left\{ \begin{align} & 1,\text{ }\Phi Z<{{c}_{1}} \\ & 2,\text{ }\Phi {{c}_{1}}\le Z<{{c}_{2}} \\ & 3,\text{ }\Phi {{c}_{2}}\le Z<{{c}_{3}} \\ & 4,\text{ }\Phi {{c}_{3}}\le Z<{{c}_{4}} \\ & 5,\text{ }\Phi {{c}_{4}}\ge {{c}_{2}} \\ \end{align} \right.$ |

我们在问卷设计时,专门对“单位的工会在代表职工维护权益方面的作用如何”进行了五级量表式提问,“1”为有很重要的作用,“2”为有一定作用,“3”表示一般,“4”为几乎没作用,“5”表示完全没作用。假设解释变量(向量X)可以通过新生代农民工的亲身感受来判断工会维权实效(Z)。有模型Z=β0+β1X+ε。实际中,并不知道Z具体取何值,但根据这个模型能够知道新生代农民工所做的不同判断结果落在各个区间的概率:

| $\begin{array}{*{35}{l}} pLevel\le k=pZ\le {{c}_{k}} \\ =p\left( {{\beta }_{0}}+{{\beta }_{1}}X+\varepsilon \le {{c}_{k}} \right) \\ =p\left( \varepsilon \le {{c}_{k}}-{{\beta }_{0}}-{{\beta }_{1}}X \right) \\ ={{F}_{\varepsilon }}\left( {{\alpha }_{k}}-{{\beta }_{1}}X \right) \\ \end{array}$ |

其中,αk=ck-β0,而Fε(t)=p(ε≤t)为ε的分布函数,通过对Fε(t)=p(ε≤t)的具体形式进行假设得到一个关于定序变量的回归模型:p(Level≤k)=Fε(αk-β1X)。如果假设Fε(t)为标准正态分布函数,则模型形式为:p(Level≤k)=Ψ(αk-β1X)。相应地,写成逻辑分布函数形式:

| $pLevel\le k=\frac{exp\left( {{\alpha }_{k}}-{{\beta }_{1}}X \right)}{1+exp\left( {{\alpha }_{k}}-{{\beta }_{1}}X \right)}$ |

为方便表示,模型可以进一步写为:Ψ-1[p(Level≤k)]=αk-β1X。

(二) 数据来源和变量说明 1. 数据来源本文使用的数据主要来源于教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“城市化进程中新生代农民工职业教育与社会融合问题研究”,课题组先后于2012年3月在河南省郑州、漯河、洛阳、焦作4个城市,2013年7月在广东省广州、惠州、珠海3个城市,组织“城市务工青年的工作与生活状况”问卷调查和政府部门、企业及职工代表座谈会。另外,部分数据来源于全国总工会。

河南省调查共回收有效问卷1 096份,其中,男性占比为61.5%,女性占比为38.5%;受教育年限平均为13年,平均月工资为1 775.3元。在工会方面,知道自己所在单位有工会的样本占57.1%,“没有工会”和“不清楚是否有工会”分别占29.1%和13.8%。同时,在“工会在代表职工维护权益”方面,仅有7%的人表示“有很重要的作用”,认为“几乎没作用”和“完全没作用的”分别为14.6%和6.9%。广东省调查共回收有效问卷2 731份,其中,男性占比为58.5%,女性占比为41.5%;受教育年限平均为12年,平均月工资为3 138.8元。在工会方面,工会成员占比为25.8%,不是工会会员的为44.6%,还有29.6%的人表示目前单位没有工会。同时,在“工会在代表职工维护权益”方面,仅有6.1%的人表示“有很重要的作用”,认为“几乎没作用”和“完全没作用的”分别为15.5%和7.11%。

2. 变量说明根据上述模型设计,本文把新生代农民工对其单位的工会在代表职工维护权益方面的作用效果的评价结果作为被解释变量(y)。Sandver(1987)提出了企业劳动关系分析的理论模型,他认为企业运作中,外部环境、工作场所和个人因素导致紧张的劳动关系,而解决紧张关系有赖于工会运动。其中,外部环境包括了政策环境,受此启发,结合本文的研究问题,首先选取政策指标作为主要解释变量,而后进一步从其他三个要素出发筛选控制变量(Sandver,1987)。

第一,基于政府层面的主要解释变量,即区域政策变量的选取。主要解释变量包括两类:一是与工会本身无相关关系的区域政策变量,包括社会服务(serv)和社会保障条件(insu)。本次调查对新生代农民工参加社会保险的情况进行了统计,同时询问了社区服务提供情况,具体涉及的社区服务项目包含劳动就业、体育健身、法律服务、医疗卫生等12项。认为他们参与的保险类型越多,享受的社区服务越多,其参与“消极行为”的概率越低。二是与工会相关的宏观区域政策变量。具体来看,广东和河南两省存在一定的差异,本文借助中华全国总工会数据建立综合评价指标——与工会相关的区域政策力度指标(policy)来刻画该差异。我们分别把单位工会拥有干部协管工作者数(工会主席是同级党委常委人数)、开展了预结算经费审查的工会数占比、单位工会拥有劳动法律监督人员数、单位工会劳动保护检查员数、单位工会参与地方法规制定数纳入综合评价体系。这些指标均与工会有一定关联性,同时与政府区域政策设计有关。借助功效系数法将全国省、市、自治区数据作为标准计算policy。

第二,控制变量的选取。一是工会层面:工资协商情况(xiesh)和工会活动(acti)。首先,从基本职能来看,工会主要关注农民工的分配利益和工作利益(康芒斯,1983),两个指标分别代表两类利益实现。其次,工会在提升职工技能、丰富其精神生活等方面有明显作用,故将工会举办过技能培训、生活类讲座的情况作为控制变量。二是企业层面:企业规模(scale)和工作环境评价(envi)。企业是工人的工作场所,企业特征在一定程度上影响工会的建设情况、活动方式等。基于数据可得性和研究需要,企业规模(scale)用企业职工数来代表,工作环境评价(envi)在问卷中有评价得分。三是新生代农民工特征变量。除了基本特征变量,如性别(gender)、年龄(age)、婚姻状况(marr)、职务级别(zhj)、户口(huko)等,本文还引入了受教育年限(sch)、法律知识储备(law)①、社会融合度②(soin)。社会法制和市场环境不同,这三个变量对农民工的行为选择可能产生不同影响。主要变量设定详见表 6:

| 变量符号 | 变量说明 |

| insu | 农民工参加社会保障项目的数量 |

| serv | 农民工可以享有的社会服务项目数量 |

| policy | 与工会相关的区域政策力度指标,基于县域以上工会数据的综合评价方法得到 |

| xiesh | 是否协商确定工资,协商为1,否则为0 |

| acti | 工会是否举办过技能培训、生活类的讲座,是为1,否为0 |

| scale | 企业拥有职工数 |

| envi | 工作环境评价 |

| gender | 性别,男为1,女为0 |

| marr | 婚姻状况,已婚为1,未婚为0 |

| age | 年龄 |

| zhj | 职务级别:1为普通员工,2为技术农民工,3为基层管理人员,4为中高层管理人员 |

| huko | 户口,1为城市户口,0为农村户口 |

| sch | 学历,接受正规学校教育的年限 |

| law | 法律知识储备情况,对15项法律知识的平均熟悉程度 |

| soin | 社会融合度,认识社区居民情况、接受他人帮助情况等7项资料的平均得分 |

①问卷借助五级量表调查了新生代农民工对一些法律政策的熟悉程度。具体包括劳动合同试用期、劳动合同期限、加班费标准、休假制度、劳动争议仲裁的程序、失业保险、义务教育法等15项关系农民工切身利益的政策。

②问卷中,分别对“1. 我认识社区里的很多居民;2. 我和邻居经常来往;3. 当邻居有事时,我会主动提供帮助;4. 我帮助过社区里的其他居民;5. 我接受过社区里其他居民的帮助;6. 我的孩子和本地孩子一起玩;7. 我的父母会和社区里的其他老人一起聊天娱乐”等进行五级量表式调查。

3. 变量的描述性统计2012年河南、2013年广东数据主要变量的描述性统计结果显示(见表 7):第一,两省的新生代农民工对“工会在代表职工维护权益方面的作用效果”评价(y)得分相近,均在3分左右,且两者的变异程度接近。第二,虽然广东新生代农民工的社会保障综合得分要高于河南1分左右,但其指标值对应的标准差大,意味着在广东新生代农民工社保覆盖情况差异大。第三,两省的社会服务情况大致相似,河南得分略高,为0.731,较广东高出约0.1分。第四,从与工会相关的区域政策力度指标来看,广东的指标值略高于河南。从全国水平来看,河南和广东的指标值均低于全国平均水平的1.027,两地政府都选择了“少干预”策略。第五,广东的工会活动数量比河南多,而河南通过协商机制确定工资的情况相对广东要略好。第六,就平均水平来看,河南企业的规模略大,企业工作环境评价得分略低,这与该省企业特征相呼应,即重工业企业数量大。第七,就新生代农民工个体特征而言,两省情况基本接近,不过河南新生代农民工对法律的了解要多一些。总而言之,两省具体情况存在一定差异,但农民工对其单位的工会在代表职工维护权益方面的作用效果评价结果基本接近。

| 变量 | 河南 | 广东 | ||

| 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | |

| y | 3.131 | 0.948 | 3.063 | 1.090 |

| insu | 2.142 | 0.666 | 3.034 | 2.733 |

| serv | 0.731 | 0.444 | 0.604 | 0.489 |

| policy | 0.390 | - | 0.533 | - |

| xiesh | 0.431 | - | 0.353 | - |

| acti | 0.688 | - | 2.266 | - |

| scale | 454.714 | 434.056 | 419.378 | 326.460 |

| envi | 3.314 | 0.875 | 3.348 | 0.845 |

| gender | 0.615 | - | 0.585 | - |

| age | 28.503 | 6.575 | 27.872 | 6.068 |

| marr | 0.474 | - | 0.480 | - |

| huko | 0.351 | - | 0.215 | - |

| zhj | 1.652 | 0.867 | 1.603 | 0.866 |

| sch | 12.466 | 2.894 | 11.752 | 3.105 |

| law | 2.756 | 0.951 | 1.864 | 1.327 |

| soin | 3.271 | 0.798 | 3.109 | 0.962 |

基于计量模型特点和研究需要,本文采用了ordered probit模型进行实证分析,为了便于比较,本文还列示了OLS的计量结果。分别对两省合并数据和分省数据进行分析,其中,合并数据和分省数据中都包含了与工会无关的区域政策变量;在借助两省合并数据进行分析的过程中,加入变量policy以考察与工会相关的宏观区域政策对工会维权实效的影响。详见表 8中模型(1)至模型(3)。

| 解释变量 | 模型(1) OLS | 模型(2)ordered probit | 模型(3) ordered probit |

| insu | 0.001(0.022) | 0.000(0.026) | -0.036(0.022) |

| serv | 0.215(0.079)*** | 0.233(0.088)*** | 0.254(0.085)*** |

| policy | -2.965(0.875)*** | -3.204(0.967)*** | -2.513(0.667)*** |

| xiesh | 0.448(0.074)** | 0.508(0.082)*** | 0.537(0.082)*** |

| acti | 0.263(0.047)*** | 0.291(0.053)*** | 0.189(0.040)*** |

| scale | 0.000 16(0.000)* | 0.000 31(0.000)* | 0.000 64(0.000)* |

| envi | 0.221(0.049)*** | 0.255(0.055)*** | 0.258(0.049)*** |

| gender | -0.118(0.067)* | -0.128(0.075)* | -0.124(0.079) |

| age | 0.000 11(0.000) | 0.000 14(0.000) | 0.000 10(0.000) |

| marr | -0.294(0.069)*** | -0.337(0.079)*** | -0.293(0.071)*** |

| huko | -0.059(0.076) | -0.048(0.085) | -0.022(0.086) |

| zhj | -0.056(0.037) | -0.065(0.041) | -0.064(0.042) |

| sch | -0.014(0.012) | -0.016(0.013) | -0.015(0.014) |

| law | 0.058(0.043) | 0.069(0.048) | 0.141(0.044)*** |

| soin | 0.208(0.042)*** | 0.240(0.049)*** | 0.239(0.046)*** |

| policy×market | -0.203(0.061)*** | ||

| R2 | 0.300 | ||

| LR chi2 | 288.91 | 305.81 | |

| 注:***、**、*分别表示1%、5%和10%的显著水平。下同。 | |||

首先,关注三个主要解释变量。为了全面分析区域政策对工会维权实效的作用,先合并两省数据,加入与工会不相关的区域政策变量(policy)进行回归。研究发现,无论是OLS模型还是ordered probit模型,与工会关系不大的是宏观政策变量,社会服务(serv)对工会维权实效的影响是正向且显著。这表明针对劳动者就业质量方面的辅助性或指导性策略,或者说间接性的政策支持对工会维权实效具有积极意义。社会保障(insu)系数并不显著,原因在于serv和insu具有高度相关性。

需要说明的是,与工会相关的区域政策变量系数显著为负。产生这一计量结果的原因可能是多层面的:第一,如理论部分所述,信号是非充分的,在这种情况下,与工会建设和企业行为直接相关的政府激励并不会带来工会维权实效的提升。第二,所研究地区设计的政策存在问题,即便信号充分,该政策对工会评价实效的影响依然为负。为了厘清是否是信号作用使然,模型选择市场化指数①(market)作为代表市场信号是否充分的代理变量,加入变量policy和market的交叉项重新回归,发现交叉项系数也显著为负,表明变量policy发挥作用是以market为基础的,或者说两变量对工会维权实效的共同影响是负向显著的。

①市场化指数数据来源:樊纲、王小鲁、朱恒鹏:《中国市场化指数》,经济科学出版社2014年版。

其次,控制变量中,有工资协商、工会活动活跃的企业,其新生代农民工对工会的评价高,认为工会在发挥维护职工权益方面作用明显。基于企业层面的工作环境、企业规模等变量对被解释变量的影响是显著的,说明工会和企业层面的互动对工会维权实效有正向影响作用的结论在统计学意义上是存在的,这与现实判断一致,规模大、办公环境好的企业,工会建设和工会制度相对完善。

再次,个人特征变量中,受教育年限对工会维权实效的影响并不显著。就新生代农民工群体而言,平均受教育水平比上一代农民工高,但比城镇劳动者平均受教育水平要低,且他们大多接受的是基础教育,而非专业教育,这影响了其谈判能力,所以受教育年限系数并不显著。未婚者对其单位的工会在代表职工维护权益方面的作用效果评价更高。相对已婚者,这些初入劳动力市场的年轻人没有太多的家庭责任,对工资等权益诉求低,所以在议价过程中不会太“强硬”。社会融合度高的新生代农民工对工会在发挥维护职工权益方面给予了更高的肯定。这部分新生代农民工与人相处的能力较强,通过个人综合表现得到企业和管理者的认可,更有可能获得高收入,他们通过所谓的“消极行为”来争取更高利益的可能性低。

最后,模型(3)中加入了变量市场化指数(market)及其与policy的交叉项后,性别变量(gender)的系数不再显著,而法律知识储备情况(law)显著。因为控制了市场化指数变量的模型等同于剥离了“看得见的手”和“看不见的手”所触及的范围,法律知识储备的作用突显。相应地,约束性别歧视的法律知识储备也有正向作用,所以gender系数显著。这从劳动者个人特征的视角再次证明了信号充分的有效性。

再对比两省情况,表 9中的模型同样显示社会服务(serv)系数显著为正,且有工资协商、工会活动活跃的企业中新生代农民工对工会的评价高,工会在发挥维护职工权益方面作用明显。与广东不同的是,河南的工会活动(acti)对被解释变量的影响不显著。原因在于河南属中部欠发达地区,新生代农民工更看重能在短期带来更多实际物质价值的工资协商制度,而非更多丰富其精神生活的工会活动。在企业特征变量方面,两省计量结果略有不同。河南省模型显示企业工作环境(envi)显著,但是企业规模(scale)并不显著,而广东模型显示二者均显著。该结果恰好印证了两省的产业特征差异,广东第三产业产值占比高,而河南第二产业产值占比高。河南企业规模普遍较大,但工作环境要差于第三产业中的很多企业,特别是煤炭、钢铁等行业的职工职业卫生与安全方面问题亟待解决。

| 解释变量 | 广东省 | 河南省 | ||

| 模型(4) OLS | 模型(5) ordered probit | 模型(6) OLS | 模型(7) ordered probit | |

| insu | 0.031(0.027) | 0.033(0.030) | 0.057(0.142) | 0.076(0.163) |

| serv | 0.118(0.002)*** | 0.119(0.01)*** | 0.352(0.113)** | 0.426(0.247)* |

| xiesh | 0.458(0.091)*** | 0.511(0.102)*** | 0.460(0.183)** | 0.570(0.213)*** |

| acti | 0.281(0.049)*** | 0.306(0.055)*** | 0.106(0.202) | 0.121(0.231) |

| scale | 0.000 28(0.000)** | 0.000 32(0.000)** | 0.000 048(0.000)** | 0.000 076(0.000)* |

| envi | 0.216(0.054)*** | 0.243(0.061)*** | 0.196(0.112)* | 0.254(0.121)** |

| gender | -0.189(0.086)** | -0.202(0.095)** | 0.057(0.184) | 0.066(0.213) |

| age | -0.000 18(0.000) | -0.000 21(0.000) | 0.001(0.022) | 0.003(0.025) |

| marr | -0.337(0.085)*** | -0.376(0.094)*** | -0.216(0.245) | -0.286(0.283) |

| huko | -0.019(0.098) | 0.003(0.109) | 0.040(0.211) | 0.055(0.244) |

| zhj | -0.027(0.046) | -0.036(0.051) | -0.131(0.106) | -0.156(0.122) |

| sch | -0.018(0.015) | -0.019(0.017) | -0.008(0.037) | -0.014(0.043) |

| law | -0.045(0.059) | -0.049(0.065) | 0.203(0.098)** | 0.256(0.114)** |

| soin | 0.255(0.052)*** | 0.287(0.058)*** | 0.141(0.099) | 0.183(0.117) |

| R2 | 0.314 | 0.327 | ||

| LR chi2 | 215.05 | 43.52 | ||

研究新生代农民工特征变量系数,两省也存在一定差异。河南农民工的法律知识水平(law)对工会效益评价结果影响显著,广东农民工的性别(gender)、婚姻状况(marr)和个人的社会融合度(soin)对被解释变量影响显著。这与两省的市场化程度有关,广东市场化指数高,为9.35,比河南高2.35。在河南,一些地方性法律触及的范围广,在信号不充分的情况下,法律作为强制性手段作用凸显,削弱了其他特征变量对被解释变量的影响。

五、结论与政策建议本文从经济理论入手,对比了有无政府参与的情况下代表新生代农民工利益的工会与企业之间的博弈行为,同时借助新生代农民工的微观调查数据对工会维权实效进行评价,发掘影响工会满意度评价的因素。研究发现:第一,信号不充足的情况下,政府采取适当的激励政策只能缓解劳动关系,并不一定能够达到改进社会福利的目的。第二,有效的工资协商制度、企业工作环境、社会服务情况是影响新生代农民工对工会参与满意度最显著的变量。第三,个人特征变量对工会参与评价影响有一定差异,教育水平、社会融合水平、法律知识对工会参与评价的影响并非都显著。第四,不同的政策环境会导致新生代农民工选择不同的维护自身利益模式,务工于河南省的新生代农民工对法律政策的了解程度高,而工作于广东省的新生代农民工则更注重积极参与工会活动,以积极地“向组织靠近”换得自身利益保护和权益保障。

工会是劳动者争取利益的集体工具,劳动者的合理诉求理应被保护与支持。事实上,劳动者作为工会组织的有机构成部分,也是工会顺利开展工作、贯彻政策实施、树立良好形象的推动者,不同的省份有必要根据自身的政治基础和产业特征制定相应的工会管理办法,进而促进劳动者早日构建和谐的劳动关系。基于上文研究结论,本文提出以下几点政策建议:

第一,政府应制定对工会或企业有间接性、指导性的措施以提升工会维权实效。在实践中,保障工会维权实效需要企业、工会各自发挥积极作用,而在目前阶段,代表新生代农民工利益的工会尚处于弱势,他们的就业特征和就业环境决定了政府所得到的来自农民工和企业的信号不充足,而直接激励干预往往需要更充分的信号条件。政策环境不同,影响工会工作效果的企业特征因素和农民工特征因素可能会有一定差异。因此,构建和谐劳动关系过程中,一个较好的发展模式应是政府从宏观层面做好顶层设计,推动企业、工会联动,工会带动新生代农民工福利增加,而非新生代农民工倒逼企业改善劳动关系。

第二,政府从宏观层面推动供给侧改革,实现农民工所在企业转型升级,就是在间接促进工会维权实效提升。在以工业、制造业为主要经济支柱的中部内陆地区,企业改善工作环境和工作条件,有助于促进工会和农民工关系的良性发展,而实现这一良性发展的宏观条件之一即是政府推动新生代农民工所在企业的转型升级。企业是工会的载体,工会的优劣和企业特征与企业发展息息相关,升级版的企业才可能对应升级版的工会。企业节能转型、创造良好工作环境,在宏观层面是可持续发展的需求,在微观层面则是提升工会服务水平、改善新生代农民工工作质量的外在因素。

第三,各省份工会有必要结合当地新生代农民工诉求分情况、分类别采取促进和谐劳动关系的措施,而非一味模仿、照搬和套用。不同地区有不同地区的发展基础,有些地区的新生代农民工可能更关注基本生活保障方面的服务,而有些地区的新生代农民工则有个人长远发展、文化活动等精神层面的需求,因此工会也需与时俱进,同时做好调查研究,随时了解农民工诉求,根据他们的需求变化积极采取有效策略和行动,更好地发挥协调机制的调节作用。

| [1] | 马克思.资本论[M].中共中央马恩列斯著作编译局译.北京:人民出版社,1975. |

| [2] | 徐细雄, 淦未宇. 组织支持契合、心理授权与雇员组织承诺:一个新生代农民工雇佣关系管理的理论框架-基于海底捞的案例研究[J].管理世界,2011(12). |

| [3] | 王春光. 新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系[J].社会学研究,2001(3). |

| [4] | 石丹淅, 田晓青. 新生代农民工就业现状调查-基于2012年河南省4市的数据[J].调研世界,2013(3). |

| [5] | 蔡昉, 王美艳. 关注新生代农民工的消费贡献[J].中国党政干部论坛,2013(11). |

| [6] | 贺建永. 论中国工会维护职能的缺失[J].经济研究导刊,2011(13). |

| [7] | 韩长赋.新生代农民工社会融合是个重大问题[N].光明日报,2012-03-16. |

| [8] | 和震, 李晨. 破解新生代农民工高培训意愿与低培训率的困局-从人力资本特征与企业培训角度分析[J].教育研究,2013(2). |

| [9] | 吴伟东. 新生代农民工工会参与的影响因素研究[J].中国青年研究,2014(12). |

| [10] | 赖德胜.和谐劳动关系助圆中国梦[N].人民日报,2013-07-05(06). |

| [11] | 康芒斯. 制度经济学[M]. 北京: 商务印书馆, 1983 . |

| [12] | Berntsen L E, Lillie N. Hyper-mobile migrant workers and dutch trade union representation strategies at the eemshaven construction sites[J].Economic and Industrial Democracy,2016,37(1):171–187. |

| [13] | Chan C K C, Ngai P. The making of a new working class? A study of collective actions of migrant workers in south China[J]. The China Quarterly,2009(198):287–303. |

| [14] | Chan A W, Feng T Q, Redman T, et al. Union commitment and participation in the chinese context[J].Industrial Relations:Journal of Economy and Society,2006,45(3):485–490. |

| [15] | Chang K. The collective transformation of labor relations and improvement of the government's labor policy[J].Social Sciences in China,2014,35(3):82–99. |

| [16] | Fitzgerald I, Hardy J. "Thinking outside the box"? Trade union organizing strategies and polish migrant workers in the United Kingdom[J].British Journal of Industrial Relations,2010,48(1):131–150. |

| [17] | Flood P C, Turner T, Willman P. Union presence, union service and membership participation[J].British Journal of Industrial Relations,1996,34(3):415–431. |

| [18] | Green E G T, Auer F. How social dominance orientation affects union participation:The role of union identification and perceived union instrumentality[J]. Journal of Community&Applied Social Psychology,2013,23(2):143–156. |

| [19] | Hollifield J F, Martin P L, Orrenius P M. Controlling immigration:A global perspective[M]. California: Stanford University Press, 2014 . |

| [20] | Hurst W, O'Brien K J. China's contentious pensioners[J]. The China Quarterly,2002(170):345–360. |

| [21] | Jenkins J C, Perrow C. Insurgency of the powerless:Farm worker movements (1946-1972)[J].American Sociological Review,1977,42(2):249–268. |

| [22] | Katznelson I, Zolberg A R. Working-class formation:Nineteenth-century patterns in western Europe and the united states[M]. Princeton: Princeton University Press, 1986 . |

| [23] | Marino S, Penninx R, Roosblad J. Trade unions, immigration and immigrants in Europe revisited:Unions' attitudes and actions under new conditions[J]. Comparative Migration Studies,2015,3:1. |

| [24] | Metochi M. The influence of leadership and member attitudes in understanding the nature of union participation[J].British Journal of Industrial Relations,2002,40(1):87–111. |

| [25] | Osborne M J, Rubinstein A. A course in game theory[M]. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1994 . |

| [26] | Sandver M H. Labor relations:Process and outcomes[M]. Brown: Little Brown, 1987 . |

| [27] | Yao Y, Zhong N H. Unions and workers'welfare in Chinese firms[J].Journal of Labor Economics,2013,31(3):633–667. |

| [28] | Zhang M, Liu H Q. The social marginalization of workers in China's state-owned enterprises[J]. Social Research,2006,73(1):159–184. |

2.School of Business, Beijing Normal University, Beijing 100875, China;

3.School of Statistics, Southwest University of Finance and Economics, Sichuan Chengdu 611130, China

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19