2025第47卷第11期

2.上海创智组织管理数字技术研究院, 上海 200235;

3.海南大学 马克思主义学院, 海南 海口 570228;

4.北京大学 国家发展研究院, 北京 100871

2.Shanghai Chuangzhi Institute of Organizational Management Digital Technology, Shanghai 200235, China;

3.School of Marxism, Hainan University, Haikou 570228, China;

4.National School of Development, Peking University, Beijing 100871, China

纵观历史,每一次工业革命都是一场人类的认知革命:蒸汽时代让人类重新认识了体力与智力分工的认知逻辑,电气时代重构了人类对生产效率的认知维度,信息时代突破了人类对信息处理能力的认知边界。如今,人工智能(AI)革命正以前所未有的速度重塑商业世界,而这一次认知革命的核心在于:人类必须重新定义自身与智能技术的协作关系;企业必须重新界定组织之间的协作关系。随着技术复杂性的提升,组织间关系从竞争主导转向协作共生(Bosch-Sijtsema和Bosch, 2015),催生了组织新图景(new organizational landscape)。当下的企业转型困难重重,管理者投入海量的技术和人才,组织智能转型却收效甚微;个体传统技能正在被AI替代,而企业对未来转型方向的认知却如雾里看花。这些困境的根源在于,我们仍在用工业时代的竞争思维应对智能时代的协作挑战。放眼未来,我们必须从工业思维跃升到以共生理念为核心的智能思维——实现共生理念驱动的组织范式重构的新图景。

这一图景已初露端倪,其特征表现为:组织边界模糊化(Castells, 1996),价值创造网络化(Prahalad和Ramaswamy, 2004),制度逻辑混合化(Battilana和Dorado, 2010)。平台型企业通过构建生态系统打破传统行业界限(Gawer和Cusumano, 2008),赋能企业商业模式创新(张骁等,2024),通过平台生态实现超模块创新体系(解学梅等,2024),通过规范性共识实现跨组织创新(O’Mahony和Ferraro, 2007)。在此背景下,共生理念(symbiosis concept)作为一种新兴的规范性框架应运而生(陈春花和梅亮,2019;陈春花, 2021;陈春花等, 2021;陈春花等, 2022;陈春花和秦子忠,2023)。其理论根源可追溯至制度理论中的“共同演化”观点(Lewin和Volberda, 1999),并强调组织需通过互为主体、互作效应、价值共创和整体进化实现与环境的动态匹配(陈春花和秦子忠,2025)。然而,相关研究仍然显著不足。首先,尚未从“互为主体”的角度探索组织主体间互作效应的“共生理念”新内涵;其次,虽有学者探讨了数智技术重塑组织形态背景下新型组织的内在作用机制(Battilana等, 2017),但是对从“互为主体”到“整体进化”的内在作用机制认知不足;最后,未能充分揭示技术如何通过重构规范性压力影响共生关系的制度化进程(Zuboff, 2019),如共享制造生态系统算法伦理、数据共享标准等(高杰等,2024)。

值得注意的是,数智时代的共生理念具有与传统组织理论显著不同的内涵和特征。一方面,AI技术的自主决策能力挑战了传统组织间的主体性认知(Brynjolfsson和McAfee, 2017),在替代决策与合作决策中人与AI协同的重要性日益凸显(张亚莉等,2024),甚至开始重构人的决策机制(张维等,2023),要求重新界定“主体”的内涵。另一方面,算法驱动的价值共创机制(Rai等, 2019)使得共生关系的动态性和复杂性显著提升。算法可以实现对目标对象的过程监督,行为规范和意识引导的相对关系出现变化,并呈现为算法权利(包艳等,2024)。更关键的是,现有研究尚未充分揭示,在应对制度复杂性(Greenwood等, 2011)方面,共生理念中“主体化—客体化”交互视角的独特价值。

正是在新的时代背景下,共生理念的实现路径——“互为主体—互作效应—价值共创—整体进化”凸显出前所未有的重要性。在后文中,本研究将逐一界定互为主体、互作效应、价值共创、整体进化的理论内涵及其内在关联。这里预先提及的是,“互为主体”强调要把人看作目的而非仅仅是手段,因而能够避免将主体客体化,这有利于形成基于商谈共识的相互尊重、相互成就的合作关系。“互作效应”就是“互为主体”这一合作系统中的交互性协同效应。“互作效应”是哈贝马斯的交往行为理论在组织行为学领域的扩展,它聚焦主体间性,并在寻求共识的过程中解决分歧、冲突等问题(哈贝马斯,2018)。也就是说,“互作效应”不是相关主体基于实力博弈形成的单向性控制效应,而是相关主体基于商谈共识形成相互尊重、相互成就的取向,从而自觉优化调适合作过程中的诸要素链接匹配关系与信任协同关系,促使个体和组织实现价值最大化的交互性协同效应。“互作效应”原理揭示了AI时代组织变革的核心机制:共生理念通过“互为主体”激活系统性价值创造,超越了传统竞争思维仅能优化局部效率的局限性,最终实现系统的整体进化。AI时代的管理关键在于,设计促进人机、人人、组织间深度互作的机制,使组织从“孤立博弈者”转型为“共生网络节点”,从而能更好地应对外部的不确定性。这一转变不仅是面向未来的伦理选择,更是在复杂的智能环境下组织生存发展的理性策略。本研究系统性地从“互作效应”切入,探索“共生理念驱动的组织范式重构”的新景观及其内在机理,弥补了既有文献中从“共生理念”到“整体进化”机制阐释上的不足。

二、基于互作效应的“共生理念”概念界定本研究基于互作效应(interaction effect)视角,对组织管理中的共生理念进行重新界定。我们认为,组织管理中的共生理念是指基于互作效应原理,通过构建组织内外部成员间的协同依存关系。基于问题解决目标的协同治理(高杰等,2024)可以使各方在资源共享、能力互补和价值共创中实现非线性增值(1+1>2),最终提升系统整体适应性和可持续性的管理范式。将“互作效应”与管理学中的“共生理念”相结合,其核心内涵包含如下四个方面。

首先,在目标逻辑层面,共生理念强调正和导向,即突破传统零和竞争思维,追求通过合作扩大共同利益边界。这种理念不再局限于在既定蛋糕中争夺更大份额,而是致力于通过协同合作做大整体价值蛋糕,创造生态利润池和社会价值增量,让参与各方都能在合作中获得比单独行动更大的收益。

其次,在关系基础层面,共生理念倡导提升动态依存关系,即成员间既保持各自的自主性和独立性,又通过建立共同的规则体系、培育深度信任关系或搭建技术平台等方式形成弹性的相互依赖。这种依存关系具有动态调节能力,能够根据环境变化和合作需要进行灵活调整,如智能化时代组织重构知识编排方式(周翔等,2023)。通过技术支持下的知识再编排,使得供应链协同研发中的跨组织敏捷团队,既能快速响应市场需求,又能保持各组织的核心竞争力。

再次,在效能来源层面,共生理念重视互作效应激发系统性创新,以要素间的非线性协同作为核心机制,而非简单的要素叠加。通过知识共享、资源互补、行动协调等深度互动方式,激发出超越各部分简单相加的系统性创新能力,产生“1+1>2”的协同效应,为整个生态系统创造新的价值增长点。如借助新技术实现不同主体间的价值共创(邓朝华等,2024),共同把整体价值做大。

最后,在结构特征层面,共生理念注重增强系统韧性,通过构建多样化的共生网络,利用成员间的差异性和互补性来分散风险,提升整个系统应对复杂多变环境的适应能力。当面临技术颠覆、市场冲击或其他外部挑战时,网络化的共生结构能够通过内部调节和相互支撑,维持系统的稳定运行并寻找新的发展机遇,如企业联盟通过资源共享和风险分担来共同应对技术颠覆带来的挑战。

| 对比维度 | 共生理念 | 竞争理念 |

| 目标逻辑 | 共同价值最大化(做大蛋糕) | 个体利益最大化(争夺蛋糕) |

| 关系基础 | 信任与互补性协作(非零和博弈) | 对抗与排他(零和博弈) |

| 效能来源 | 系统性创新(互作效应) | 局部优化(零散/孤立) |

| 结构特征 | 网络化生态(节点共生) | 层级化或孤岛式(赢家通吃) |

共生理念是组织通过设计互惠性交互规则(如利益共享契约、开放创新平台),将内外部成员转化为协同进化的伙伴,利用互作效应实现个体与组织共荣的管理哲学,如公共数据开放可带来创新效应(沈坤荣和林剑威,2025)。这一理念的实践形式包括:生态型组织(如华为鸿蒙生态)、平台化治理(如阿里巴巴商业操作系统)、员工—组织共生关系(如合弄制)等。在这种理念指导下,今天组织中的每一个成员都深刻地意识到:我们彼此需要相互依存,在整体之中方可释放自我;对个体与他人、个体与社会、个体与自然的完整性认识,创造出新的“组织景观”——共生存在。

这种共生存在的形成离不开制度环境的塑造作用。正如周雪光所指出的,制度塑造了人们的思维(周雪光,2003)。当共享观念或共享思维存在于组织中并以制度的方式约束组织行为时,体现为社会价值观与社会规范的共生理念就成为一个不断被强化的规范性概念。在此背景下,企业之间的关系正从价值交易不断走向价值共创的过程(李树文等,2022)。具体而言,共生理念的核心内涵是由意义最大化目标、内外协同边界维持、共生强度三者共同界定的,其规范性表现为互为主体、互作效应、价值共创、整体进化四个要素的耦合关系。由此而言,落实“共生理念”会产生组织共生生态和整体进化。

此外,互作效应引申至管理学领域,将同步对互作效应理论本身产生回馈影响,主要体现在以下几个方面。

首先,从静态到动态的视角转变。在生物学中,互作效应的研究多侧重于相对稳定的生态系统中物种间的长期平衡关系。而在企业管理领域,互作效应被置于动态变化的市场和技术环境中进行考察。这种动态视角促使生物学家重新审视生态系统中物种互作的动态过程,关注短期波动和长期演化的相互作用机制。例如,企业间合作的快速形成与解体、技术迭代对合作关系的影响等现象,为研究生物生态系统中物种间互作关系的动态调整提供了新的类比和启示,推动生物学家探索生态系统在面对快速环境变化时的适应性机制。

其次,从单一价值到多元价值的拓展。传统生物学中的互作效应主要关注物种间的生存与繁衍等基本价值。而在企业管理中,互作效应涉及经济价值、社会价值、创新价值等多元价值的共创与共享。这种多元价值视角促使生物学家思考生态系统中物种互作关系的复杂价值网络,例如,物种间的互作不仅影响其生存和繁衍,还可能对生态系统的稳定性、多样性、服务功能等产生多维度的影响。这为生态系统服务价值评估和生物多样性保护提供了新的理论基础,强调在生态系统管理中需要综合考虑多种价值的平衡与优化。

最后,从自然选择到协同进化的深化。达尔文的自然选择理论强调物种间的竞争与适者生存,而企业管理中的互作效应更强调主体间的协同合作与共同进化。这种协同进化视角为生物学中的进化理论带来了新的补充。在企业生态系统中,通过资源共享、能力互补和价值共创,企业能够实现整体进化,提升系统的适应性和创新能力。这启发生物学家重新思考物种间的协同进化机制,关注物种在互作过程中如何通过合作而非单纯的竞争来提升整个生态系统的适应性。例如,在微生物群落中,不同微生物之间的协同代谢作用不仅促进了自身的生存,还提升了整个群落的生态功能和稳定性。这种协同进化的研究为理解生物进化提供了新的维度,强调合作在生物进化中的重要性。

三、“共生理念”的四项核心构成要素在结构范畴上,共生理念被视为超越传统竞争关系和零和博弈的更高层次关系,倡导从非此即彼转向兼容并包、和谐共存,认为共生关系是事物发展的本质力量。在行为范畴上,共生理论界定了多主体利益相关者之间的互动协作和互依共生的行为模式。基于互作效应原理,本研究识别出共生理念的四项核心构成要素:互为主体、互作效应、价值共创和整体进化。这四个要素及其逻辑关系,为组织范式重构提供了系统性的理论框架。因此出于阐释方法层面的考虑,即为了让一个复杂的事态得以清晰地呈现,我们分别阐释其四个要素。

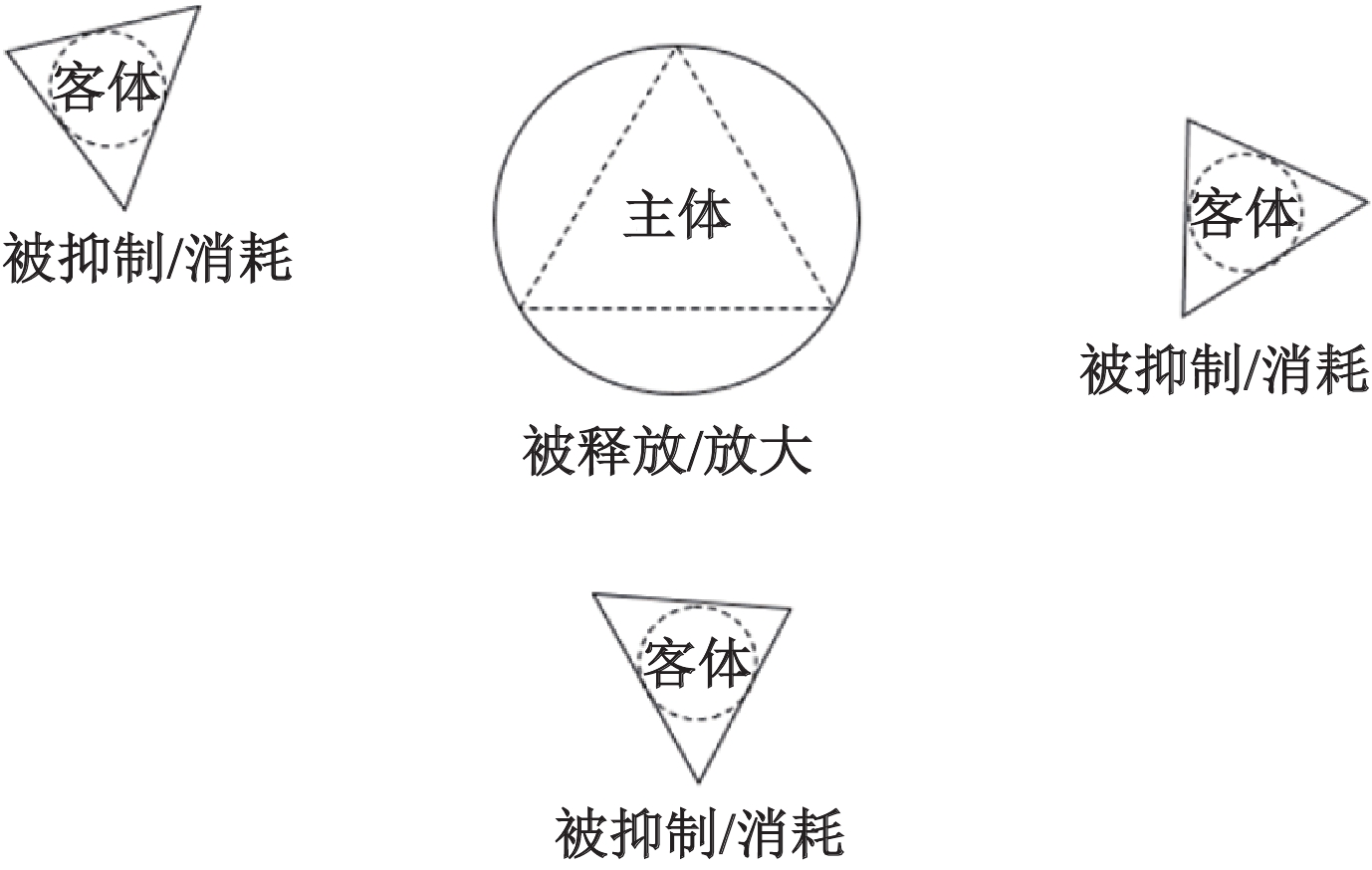

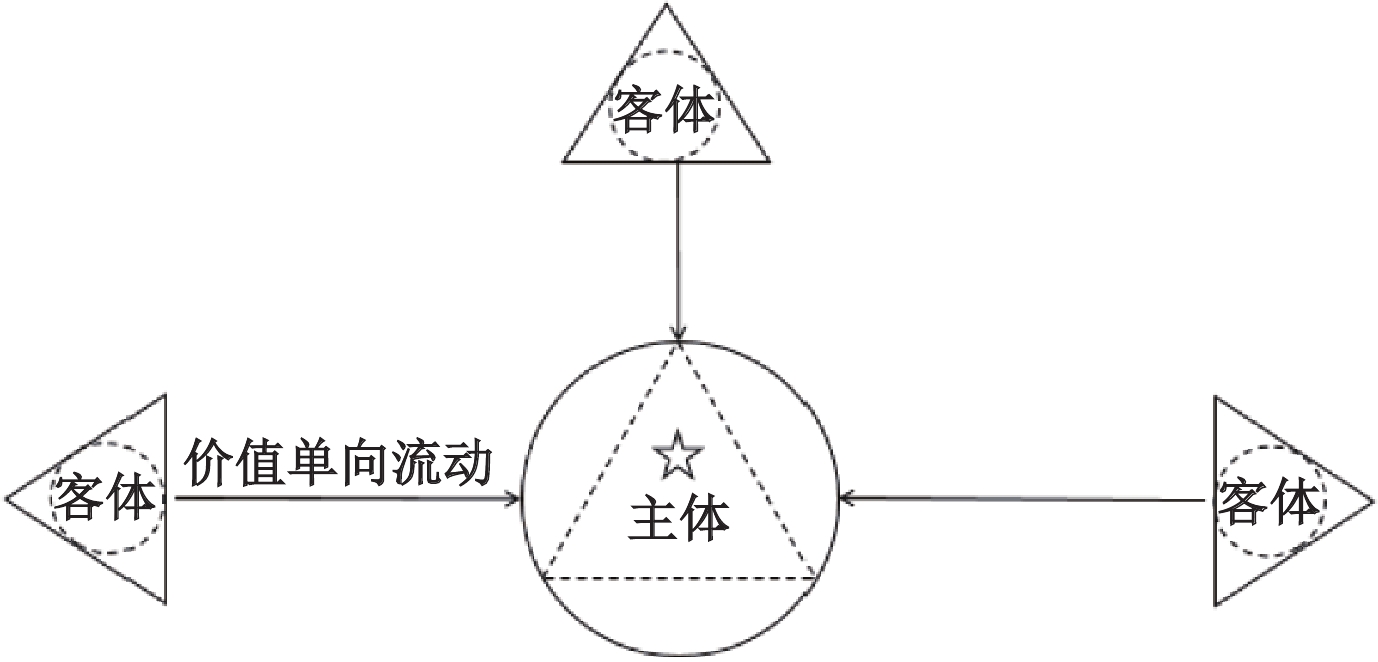

互为主体(intersubjective):共生理念的前提基础。互为主体是共生理念及其实现的主体性前提,它从根本上颠覆了传统组织管理中的主客二元。为了能形象化表达,本文引入参照系方法来说明。如将图1-1与图1-2对照,表达不同场域中的“主体”状态。图1-1表达主体客体化,即用实体圆镶套虚线三角表示主体(即主体化的客体),实线三角镶套虚线圆表示客体(即客体化的主体)。形状上中间的“主体”大于“客体”,表示在这个场域中三个“客体”,其能量是被压制的或被损耗的;相对而言只有中间的“主体”,其能量是释放的或放大的。在传统的利益场域中,人人倾向于将自己视为主体而将他人视为客体,主体居于主导地位,客体居于从属地位,在这个主体客体化的过程中,而客体的能量受到一定抑制或损耗,类似于图1-1的客体地位。

|

| 注:实体圆镶套虚线三角表示主体,实线三角镶套虚线圆表示客体。其中,“实线圆套虚线三角实线”大于“三角套虚线圆”表示在这个场域中客体化了的主体,其能量是被压制的或被损耗的。 图 1-1 主体客体化 |

|

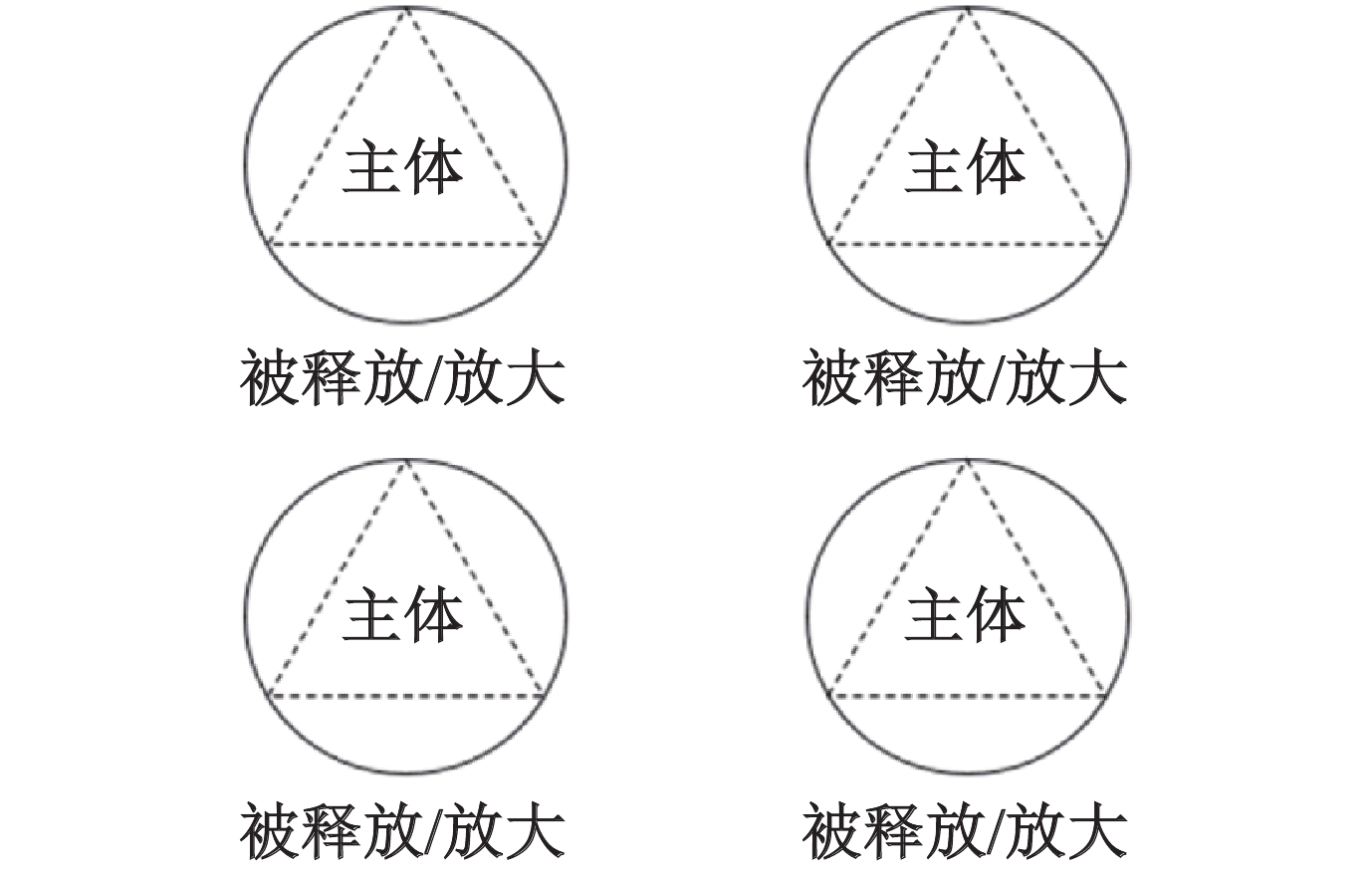

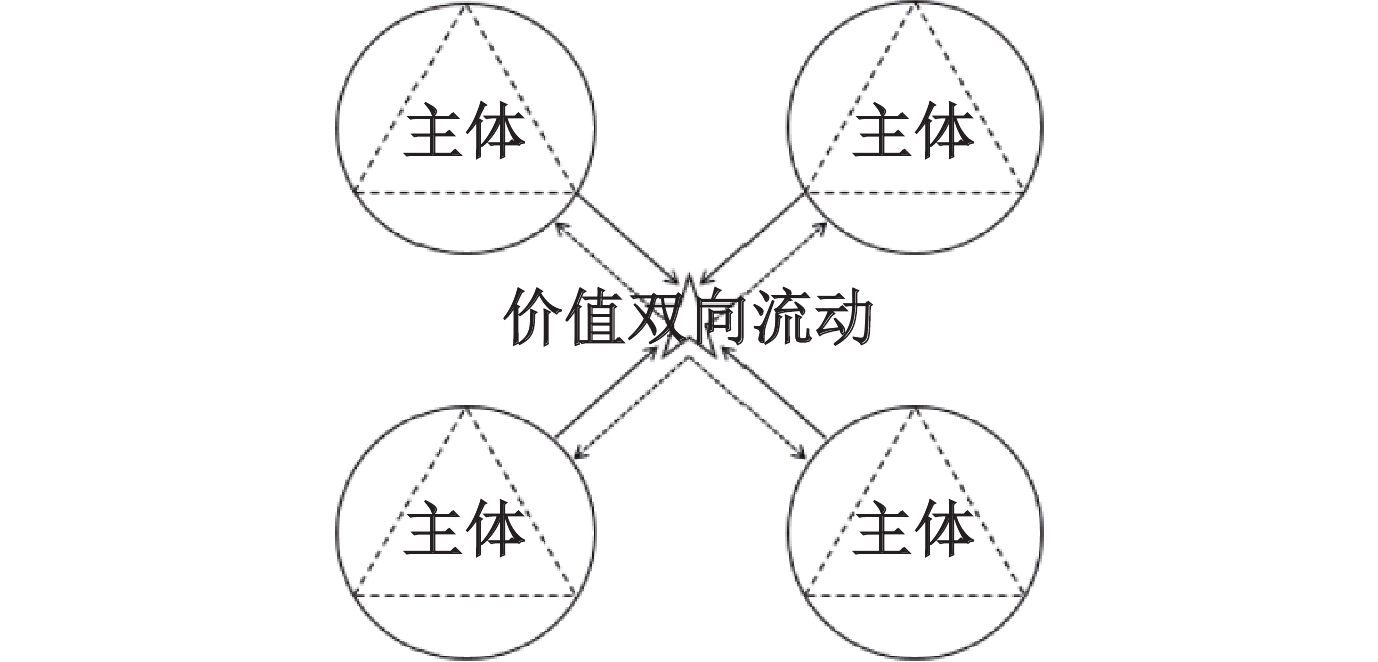

| 注:图中采用“实体圆镶套虚线三角”表示主体。它们各自的大小大致相当,表示其能量均是被释放或者放大的。 图 1-2 互为主体 |

图1-2表达的是互为主体,我们用四个实体圆镶套虚线三角,分别表示四个“主体”,每个主体都能保持相对独立性,每个主体在这个“互为主体”的场域中,其能量都是释放的或放大的。两张图之间的对比,是一个去中心化的过程(常易和明庆忠,2024)。数智技术正在极大提升人类生产力,意义世界得以敞开。互为主体得益于意义世界逐渐成为人类生活的主要场域。正如马斯洛需求理论所言,当生存、安全等低阶需求得以满足之后,社会交往、社会尊重、自我实现等高阶需求就会涌现,实质上就是意义世界的核心内容。如图1-2所展现,在这个涵括但不限于利益场域的意义世界场域中,每个人都把其他人当作主体、目的,而非仅仅是客体、工具,都具有相对独立地位,其每一个主体化的部分,能量都得到充分释放或放大。

正如哈贝马斯的交往行为理论所阐述的,主体间的有效沟通和理解是建立共识和合作解决问题的前提(哈贝马斯,2018)。Donaldson和Preston(1995)的利益相关者理论进一步强调组织不应仅仅视利益相关者为工具,而应将其视为具有内在价值和主体性的存在。Weick(1995)从组织意义建构理论角度揭示了互为主体的认知机制:组织不是被动接受环境,而是主动解释和建构环境,通过持续对话、协商和意义生成,形成动态、开放的认知系统。这种互为主体的关系模式为后续的互作效应奠定了平等协作的基础,使得真正的协同增效成为可能。例如,在一些跨组织的研发合作项目中,来自不同企业、科研机构的团队成员地位平等,共同探讨研发方向、攻克技术难题,相较于传统的主从合作模式,创新效率更高,成果质量也更优(Powell等, 1996)。

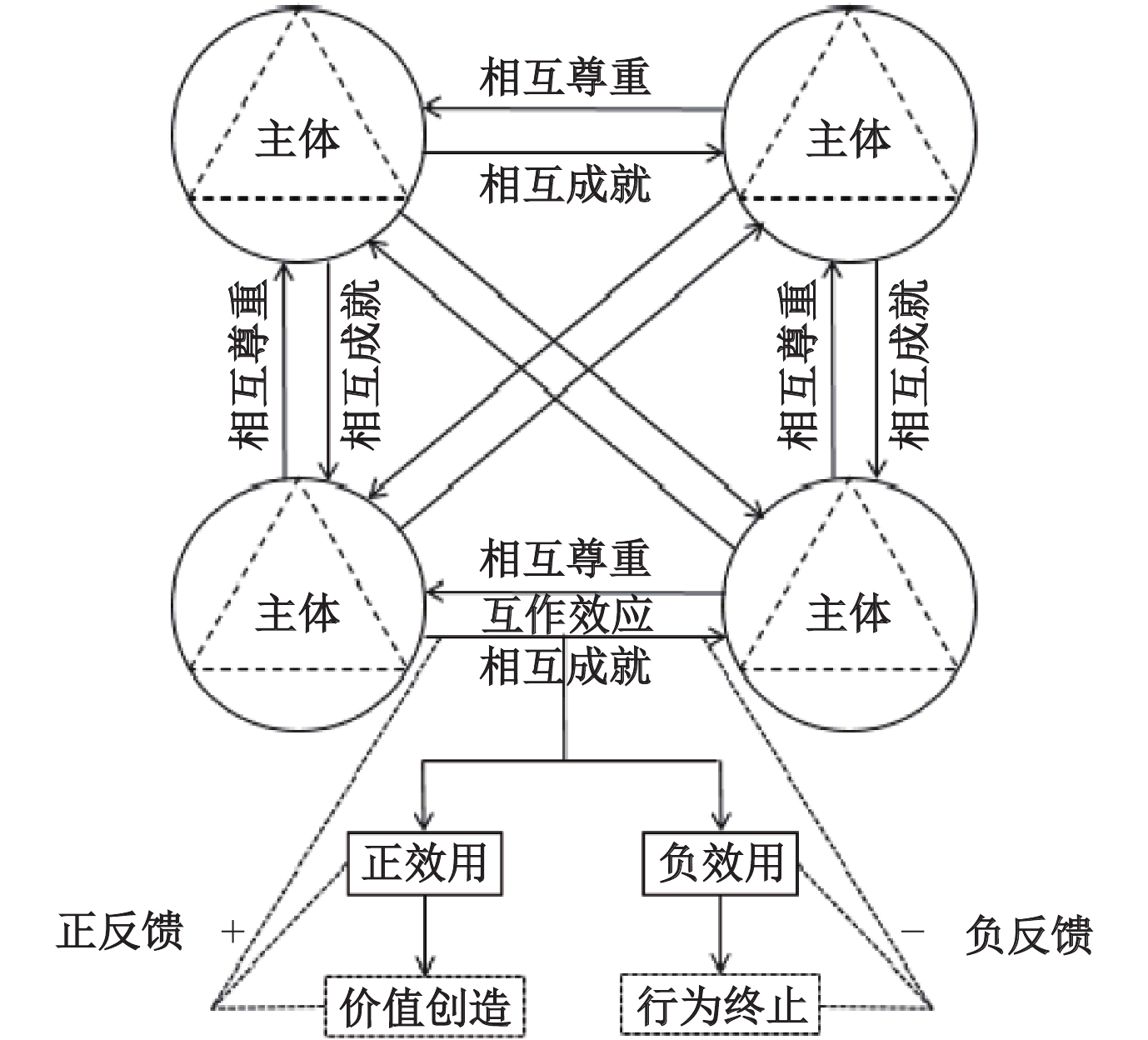

互作效应(interaction effect):价值放大的核心机制。互作效应是指多个主体之间相互作用、相互影响所产生的效应。在互为主体的关系模式中,主体之间建立起相互尊重、相互成就的合作关系,其中,每个参与者都将其他参与者视为主体和目的,而不仅仅是客体和工具,正如康德所强调的那样要平等对待人的尊严和价值(康德,2009)。这种关系超越了传统的上下级或控制与被控制的模式,强调主体间的平等、互惠和动态建构,由此也超越了传统零和博弈逻辑,转向促进系统间的能量转化和价值放大。这种效应不同于单个主体独立作用时的效果,它涉及主体间相互作用的复杂性和动态性。在共生关系中,互作效应既可能带来正向的协同效应(简称互作效用),也可能产生负向的冲突和阻碍,后者作为一种经验教训,构成反馈系统的一部分,从而有利于正效应的发挥。因此,需要特别关注主体间相互作用对整体的影响,辨析其正负效应,以便及时调整和优化共生关系。

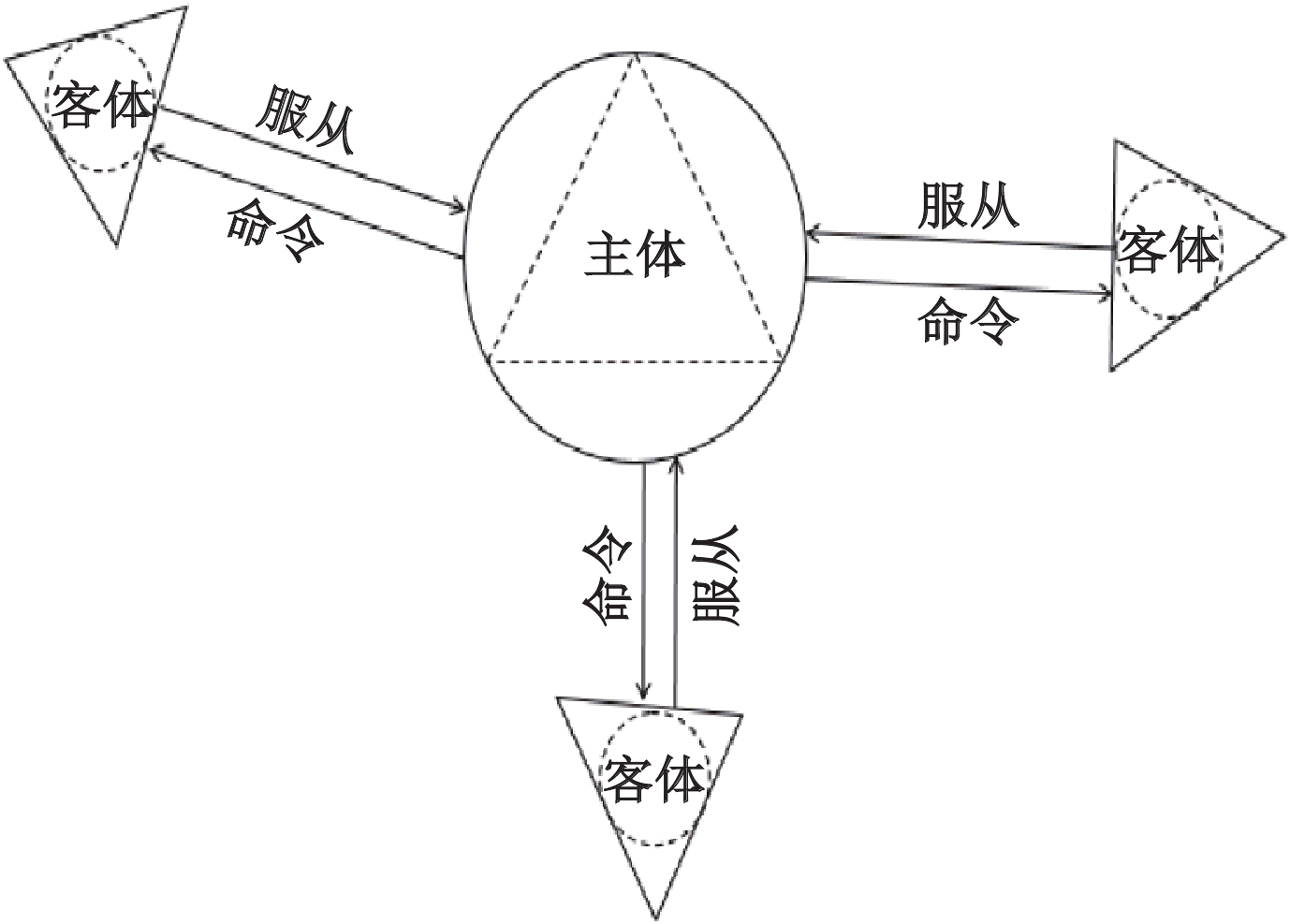

图2-1展示了传统组织中控制效应的基本运作机制,它包含了完整的反馈系统。在这一机制中,系统呈现出主体发布命令、客体服从命令、完成指定目标任务并按照任务完成程度获取相应报酬的运作模式,相应的反馈系统是被动性的,是通过事先规定的规则及其遵守与否来完成的,实质上是控制系统。这种关系具有强制性特征,而强制性的条件之一是客体面临的社会性生存压力。在这个过程中,主体客体化呈现出单向控制的特征,尽管主体客体化并非完全绝对,但就程度而言仍体现出明显的等级性。图2-1所展示的反馈系统机制为我们理解传统组织关系的局限性提供了重要视角。Prigogine和Stengers(1984)的耗散结构理论揭示了非线性系统中自组织机制的互动不是简单的线性叠加,而是具有涌现性和创新性。但是,控制系统在很大程度上抑制了自组织机制的涌现和创新发挥。

|

| 注:实体圆镶套虚线三角表示主体,实线三角镶套虚线圆表示客体,单向箭头表示行动的方向。 图 2-1 控制效应(控制系统) |

图2-2阐释了在共生理念下各主体不是置身在主体客体化关系中而是在互为主体关系中,以及互作效应发生的过程。在这一过程中,多个主体基于相互尊重、相互成就的前提,通过无强制的平等沟通与理解,在确立组织目标和任务上达成共识。在此基础上,各主体运用各自的不可替代性能力(比较优势),从不同层面、维度对目标实现做出相应贡献。在多个主体互动过程中,所形成的互作效应既有正向效用也有负向效用,相应地在反馈系统中也产生正向反馈和负向反馈。正向效用体现为价值增加,而负向效用则表现为价值损失或行为终止。关键在于,正向反馈促进价值增加,而负向反馈通过吸取教训、调整反馈系统,帮助主体识别正负效用,进而更高效地促进正向效用增加、负向效用减少。

|

| 注:实体圆镶套虚线三角表示主体,双向箭头表示行动施加方向是交互的。图中两个以上主体之间均存在互作效应及相应的反馈系统。为简化起见,这里只选择其中的某一处,呈现互作效应及其中的反馈系统。 图 2-2 互作效应(协同系统) |

价值共创(value co-creation):共生关系的核心任务。价值共创是共生理念的核心之一,它强调两个或多个主体在共同生活和相互依赖的基础上,通过利弊平衡来实现共赢和利益互惠。Prahalad和Ramaswamy(2004)的价值共创理论为我们进一步理解互作效应提供了重要视角,它强调价值不再是单一主体生产,而是在多元主体互动中共同创造。与单一主体生产的价值不同,多元主体在互动中共同创造的价值是整体性的,它大于每个主体单独生产的价值的加和。在共生关系中,各主体通过共享资源、技能和知识,共同创造价值,从而实现单个主体无法完成的任务。这种价值共创模式不仅促进了主体间的合作和信任,还增强了整个共生系统的稳定性和可持续性。

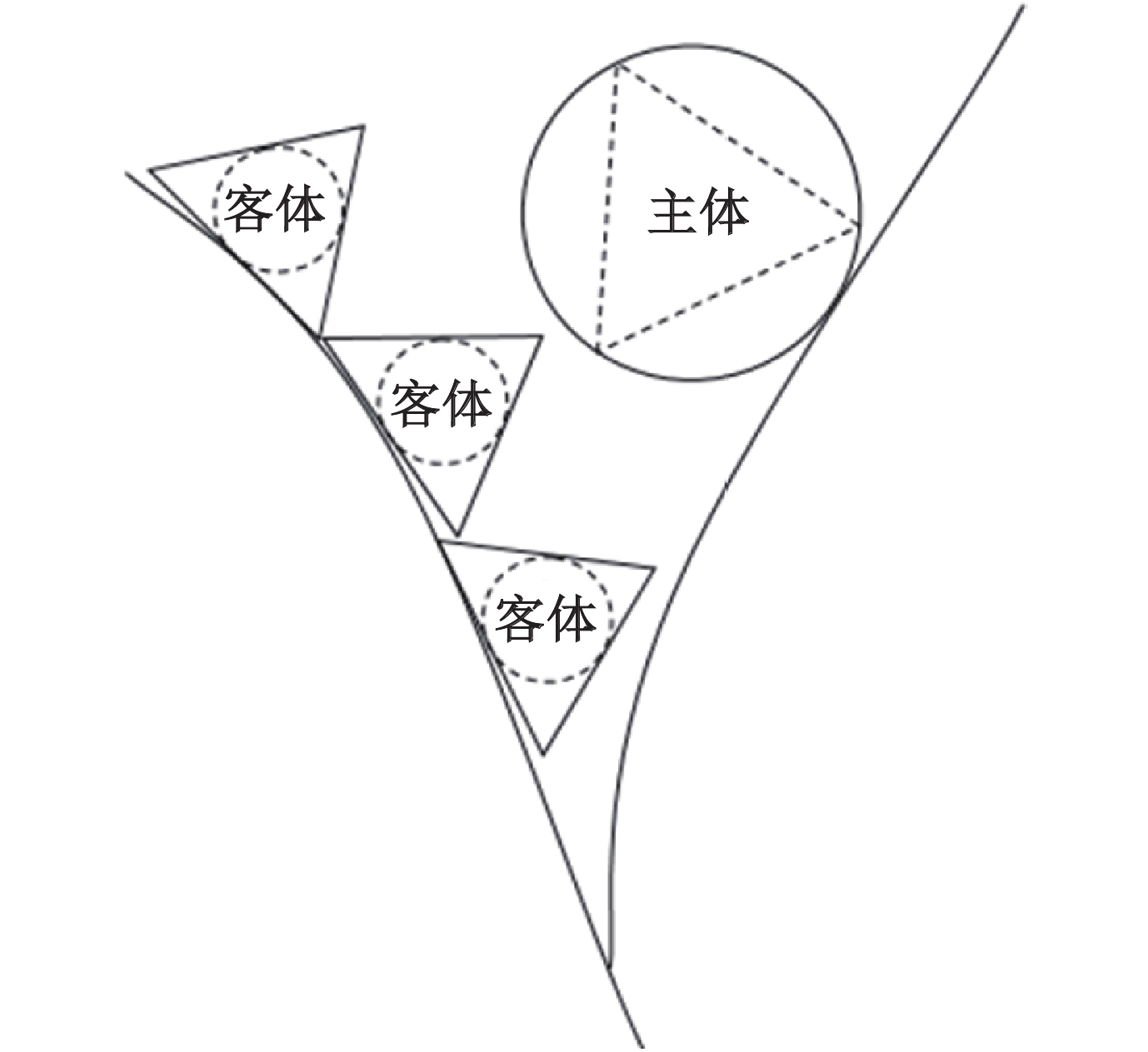

图3-1展示的是价值汲取过程,即在主体客体化的关系中,价值呈现单向流动的特征:主体通过控制效应(控制系统)从客体处汲取价值,形成明显的价值流动方向。图3-1中的五角星表示价值,单向箭头表示价值流动的方向,这展现了传统模式下价值从客体向主体的单向转移过程。这种模式本质上是一种零和博弈,主体的收益建立在客体的付出基础之上。

|

| 图 3-1 价值汲取 |

与此形成对比的是,图3-2展现了价值共创的全新模式。在互为主体的过程中,各主体通过互作效应(互作系统)共同创造价值、共同分享价值。价值的创造不再是在某一主体控制下进行,也不再是依赖客体的强制劳动,而是在诸主体之间的沟通、共识、合作过程中协同进行,并按照主体在价值共创中的贡献比例在诸主体之间进行分配分享。这种模式实现了从“价值汲取”到“价值共创”的根本性转变。

|

| 注:以五角星表示价值,实线箭头表示价值的创造,虚线箭头表示价值的流动方向。 图 3-2 价值共创 |

Vargo和Lusch(2004)的服务主导逻辑为价值共创提供了理论基础,主张价值不是被生产出来,而是在使用过程中共同创造。这一理论颠覆了传统的价值生产范式,强调价值的情境性、互动性和共同性。相较于资源基础理论主要关注资源获取与权力关系,共生理念更加强调价值共创的协同性;商业生态系统理论虽涉及价值创造,但相对而言,价值共创在共生理念中更加突出组织间的深度合作和多元价值的共同创造,内涵更为丰富和全面。

整体进化(overall evolution):共生系统的最终愿景。整体进化是共生理念的最终目标,它指的是各主体在共生关系中不断提高生存能力,从而增强种群整体适应环境的能力。整体进化展示了组织与环境作为复杂系统的共同演进机制,超越了线性进化范式,强调系统的自组织和适应性学习。整体进化是共生理念的最终愿景,指各主体基于价值共创而处在共生关系中,并通过协同演化不断提升整个生态系统的适应性和创新能力。这一概念超越了传统生物学意义上的“优胜劣汰”式个体进化,转向系统整体层面的共同演化。

相关研究从不同角度揭示了整体进化的过程和机制。一些研究通过案例分析发现,共生组织之间的知识共享和技术扩散是推动整体进化的重要动力。例如,在高新技术产业集群中,企业之间通过频繁的交流合作,共享前沿技术和创新理念,促使整个产业集群的技术水平不断提升,产业结构不断优化(Nonaka等, 2000)。同时,组织间的竞争与合作关系也促使各组织不断提升自身能力,从而推动整个共生系统的进化(Baum和Singh, 1994)。组织不再是孤立地应对环境变化,而是通过与环境中的其他组织协同进化,共同塑造和适应环境(Hannan和Freeman, 1977)。

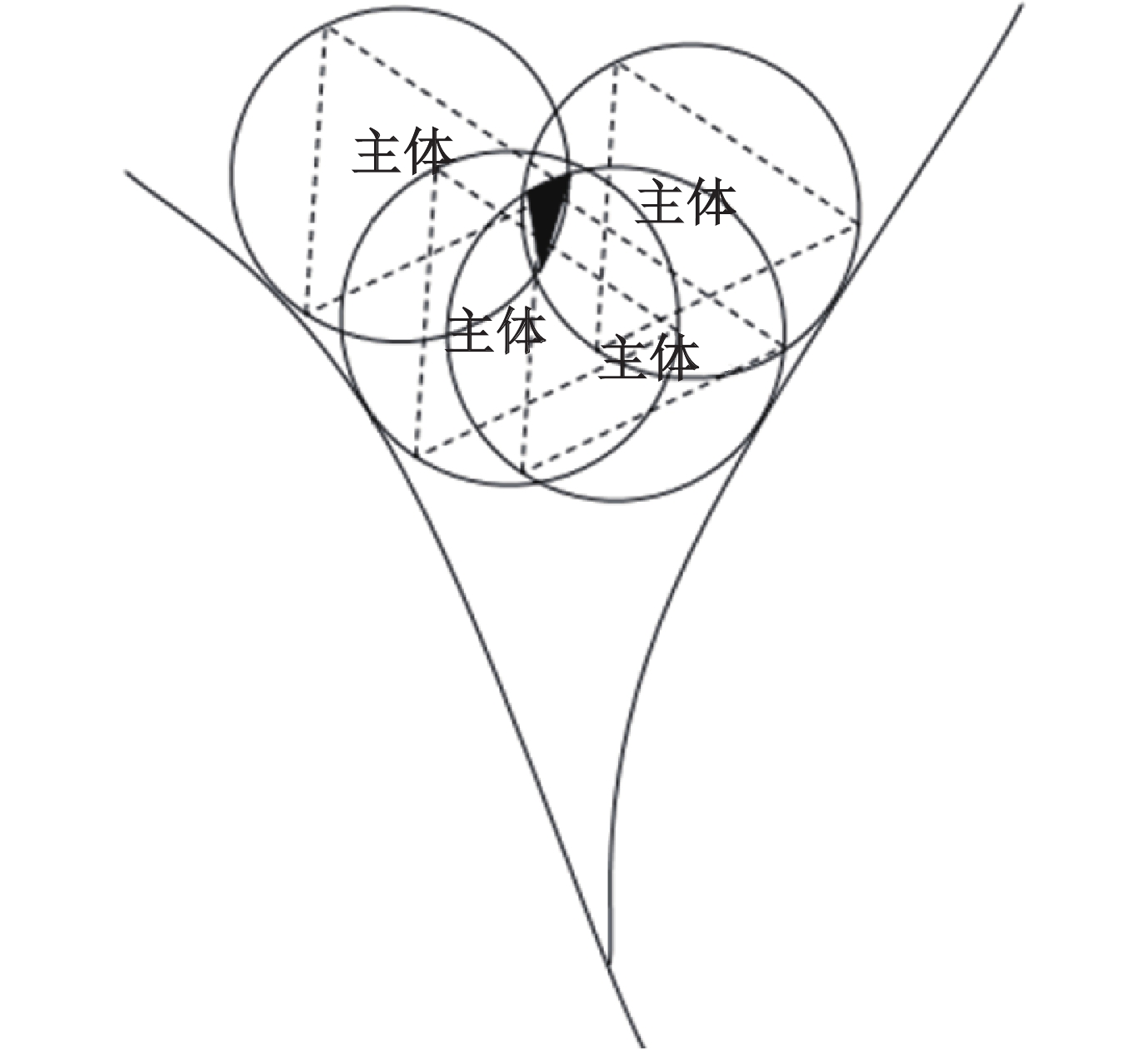

图4-1展示了个体进化(优胜劣汰)的传统模式,停留在传统的竞争状态。在主体客体化的过程中,主体与客体受彼此追求利益最大化驱使而处于对立关系之中,其进化仍局限于生物学领域,呈现出优胜劣汰式的进化特征。在这种模式下,只有协同、适应环境的主体获得进化机会,其余则被淘汰出局。这种进化模式虽然能够促进个体能力的提升,但往往以牺牲其他主体为代价,难以实现系统整体的可持续发展。

|

| 图 4-1 单组织进化 |

与此形成对比的是图4-2所展现的整体进化(价值共生)模式。在互为主体的过程中,各主体基于价值共创而处于共生关系之中,其进化超越生物学领域而进入文化学领域。在这种模式下,主体与环境实现协同,组织与环境达到一体化,形成一种共同演化的进化模式。各主体不再是孤立地追求自身利益最大化,而是在价值共创的基础上实现共同进步和发展。图4-2中的阴影区表示所有主体共享的价值,这部分价值是所有主体共享的已有价值,或者是所有主体共创的新价值。

|

| 注:若现实中正好有这样的价值,则要先去发现;若现实中没有这样的价值,则要先创造出共享的价值。 图 4-2 整体进化 |

Kauffman(1995)的自组织临界理论为我们把握整体进化提供了关键洞见,它强调复杂系统在边缘态展现出的创新性和涌现性。在共生系统中,各主体通过知识共享、技术扩散、相互学习和适应,不断推动整个生态系统的多样性和稳定性增加,形成组织与环境的协同进化,共同塑造和适应环境变化。从动态角度来看,正是发现已存在的“共享的价值”和/或共同创造新的“价值”过程,所有相关主体得到整体进化,简言之,价值共创推动整体进化。

| 四个要素 | 与共生理念的关系 | 共生理念落实方案 |

| 互为主体 | 共生理念的前提基础 | 平等互动、尊重差异、共同决策、动态构建 |

| 互作效应 | 价值放大的关键机制 | 协同增效、资源共享、风险共担、动态优化 |

| 价值共创 | 共生关系的核心任务 | 多元主体、价值互动、互惠共赢、系统持续 |

| 整体进化 | 共生系统的最终愿景 | 共同进化、学习适应、资源整合、创新发展 |

“互为主体、互作效应、价值共创、整体进化”,这四个要素构成了一个有机统一体的核心架构:互为主体提供了平等协作的关系基础,互作效应激发了系统性的价值放大,价值共创实现了多元主体的共同获益,整体进化确保了共生系统的可持续发展。从“互为主体到整体进化”的逻辑链条,为组织范式重构提供了清晰的路径指引。

四、“共生理念”驱动组织范式转变在AI技术的背景下,新兴技术赋能企业生态系统,使得企业能够通过多元资源的匹配,降低资源成本、提升效率,并在合作中实现价值共创。快速发展的技术催生了企业对新制度环境中对规范性和共生理念的强烈需求。企业通过动态规范更新机制应对AI带来的高风险性和不确定性,在这一过程中,共生理念的重要性愈发突出,强调组织间的价值观、价值创造、责任分担和资源供给的共同性。否则,有可能呈现企业内外部社会责任背离的后果(郑伟伟等, 2024),影响区域的可持续发展。系统化分析共生关系的构建以及组织目标的演变,对于智能时代企业实现可持续发展至关重要。在前文中,我们已经界定了共生理念的定义及四个构成要素的逻辑关系。这一共生理念的现实化会在驱动传统组织的性质—结构转型过程中施以规范性压力。下面,我们着重从组织的三个维度——目标导向、边界维持、社会建构——探讨“共生理念”驱动下组织的演变及其新组织的性质特征(Scott, 2008)。表3的具体维度划分遵循制度理论的核心分析逻辑:“规范的定义与价值观内化”——“共生理念”的认知基础,“规范压力的来源与作用”——“共生理念”的动力机制,“规范性边界的重构”——“共生理念”的空间范畴,“规范响应策略”——“共生理念”的行为路径。

| 规范性维度 | 相关文献 | 传统理论支撑 | AI时代新共生机制演变 |

| 规范的定义与价值观内化 | Scott (2008); DiMaggio和Powell (1983) | 制度理论(规范性支柱):规范通过社会化机制塑造组织行为,形成“适当性逻辑” | 制度理论→算法治理理论演变:技术平台(如开源社区)成为新社会化载体,推动价值观从竞争转向共生 |

| 规范压力的来源与作用 | Suddaby和Viale (2011);Hoffman (1999) | 同构理论(规范性压力):职业群体、通过制定标准或舆论施压,推动组织接受新规范 | 同构理论→网络化治理理论演变:技术赋能使规范压力去中心化,依赖跨组织协商(如数据共享协议) |

| 规范性边界的重构 | Zietsma和Lawrence (2010);Dacin等(2002) | 制度创业理论:新技术的“规范性边界”需通过跨组织协商打破旧规则,建立协作逻辑 | 制度创业理论→生态系统理论演变:技术驱动的资源互补性要求边界弹性化 |

| 规范响应策略 | Bansal和Clelland (2004);Marquis和Tilcsik (2016) | 合法性理论:企业通过象征性行动或实质性变革应对规范压力,平衡创新与合规 | 合法性理论→共生合法性演变:企业需平衡技术创新与共生责任,响应策略从被动合规转向主动共创 |

AI技术正在深刻重塑组织面临的规范性环境:从价值观内化、压力来源到边界重构和响应策略,传统制度理论中的规范性支柱(Scott, 2008)正在经历系统性变革。这种变革催生了组织对共生理念的迫切需求——它不仅是应对制度复杂性的策略工具,更是重构组织行为逻辑的认知框架。基于表3揭示的四大维度演变,我们可以进一步提炼出数智时代共生组织的三个核心特征:在“规范定义”维度上,意义最大化目标取代了传统的利润导向(Downs和Rand, 1967);在“边界重构”维度中,内外协同机制突破了静态组织边界(Zietsma等, 2010);而在“社会建构”层面,共生强度强化了人机协作的互依性(Scott, 2008)。

第一,目标导向——以“意义最大化”超越利润单维目标。意义最大化表达的是从个人来看,是个人价值的最大限度释放,从作为若干个体价值共生的载体——组织来看,是组织价值的最大限度释放;因为意义的地基是社会关系,因此这种最大限度释放,既是对组织内的成员的意义,也是对组织外的其他个人或组织的意义。也就是说,从意义最大化视角来看,组织的目标不仅是追求经济利益(利润),更是创造社会价值。这种目标导向强调价值的多维性和动态性。组织内部有不同的层级,最表层级由特定部门的特定行为组成,第二个层级由组织的决策制度组成,第三个层级由组织制定规章所应用的制度化结构组成,最深层级由组织的总体目标组成(Downs和Rand,1967)。因此,组织目标从传统工业时代的利益(利润)最大化转向数智时代的意义最大化,是组织的深层结构发生变革,这会驱动组织范式的转变。意义最大化需要价值生产质量的持续改进,而这需要相关方形成互为主体的关系,其中,每一方追求自我实现而产生的产品在平台组织上得以匹配。在以意义最大化为目标的新型组织中,价值生产不再是以用户为客体的单一商品的供给,而是以相关方互为主体的包含商品供给在内多要素之间的链接,而是为了获得彼此真诚“认可”的合作(陈春花和秦子忠,2025)。事实上,一些企业管理者已经认识到,企业的目标不应仅是为获取自身利益,更应是通过协同创造共生价值与构建共生关系,实现更美好的社会价值(陈春花等,2021)。

对比来看,意义最大化与利益最大化的区别至少有以下三个方面:一是意义最大化追求的是自由支配时间的意义,而非剩余劳动时间的占有。由此,在意义最大化这一目标下,相关主体寻求的是在运用自由支配时间上的积极成效,它首先展示为目的性价值的工作,而后是工作过程的产物。参与这个过程的相关主体,其工作是由追求关系性的意义驱动的,工作是目的性的,它是主体的自我实现。与此不同,在利益最大化这一目标下,相关主体的工作是由追求占有性的利益驱动的,因为这种占有具有排他性,因而工作是工具性的,它倾向于将相关者推到对立的或互为客体的关系上。二是意义作为一个关系范畴,它在内涵上大于作为实体范畴的利益。意义包括但不限于利益,并且在意义成为界定组织的目标的内涵之后,相关主体对利益的占有通常会自觉维持在一个合理的限度,意义最大化包括将利益的占有维持在一个不损害价值共生关系的限度之内。三是以意义最大化为组织目标的组织,组织内的人际关系不再是上下级关系,而是分工的协同关系,相关者互为主体的关系。组织成员的相互承认是互为主体关系的前提。组织对其价值生产的质量的要求,是内在化的,它表现为组织中的主体对其自由可支配时间的意义的追求,而来自需求该价值(品)的他者的认可,则是这一内在化要求的一种确认或赞誉(陈春花和秦子忠,2025)。

第二,边界维持——通过动态“边界维持”实现内外协同。从组织生态学理论与内外协同视角来看,组织的边界不再是固定的,而是动态调整的。这种边界维持方式有助于组织在复杂环境中实现内外协同。今天,组织的生存和发展更容易受到外部环境的影响和控制,管理者需要特别关注组织与外部环境之间的边界。在动荡环境中,管理者需要确保组织自身的边界及其弹性,同时也要让组织有更高的组织效率以及更大的价值空间。简单来说,就是找到外部新的异质性资源促进自身组织的有效性。从价值空间要素的角度去理解组织的边界,企业协同其内外部资源,促进不同的组织单元协同工作所产生的价值,将会超出任何单个企业产生的价值(陈春花等,2021)。

数智时代,生产生活秩序变化加速,因此组织要想持续保持优势,要么进行数字化转型,要么本身就是数字组织。但是,数字组织就其结构本身而言,它是工具性的,可以被用于不同的组织目标。由此,在考虑组织目标后,最好的共生组织结构应是内生意义最大化这一组织目标的数字(化)组织。组织目标从利益最大化到意义最大化的这一转向,顺应了人工智能、云计算、大数据等数智技术的发展趋势,也顺应了组织形式的数字化转型,即从强调分工的管道企业到强调协同的(数字)平台企业。以工业时代的典型组织——工厂企业为参照,数智时代的典型组织——平台企业,其核心要素构成如表4所示(陈春花和秦子忠,2025)。

| 组织类型 | 核心要素对比 |

| 工厂组织 | 物质实体(厂房、机器、生产资料等)+规则体系+排他性界面+利益最大化 |

| 平台组织 | 互联网(硬件、代码、数据等)+规则体系+共享性界面+意义最大化 |

凭借平台这一新的组织形式,企业组织相互链接而构成平台生态圈,其中,组织边界的维护或调整均以意义最大化为依据。这些平台组织,作为共生组织而言,其内外结构及其关系如表5所示(陈春花和秦子忠,2025)。

| 共生组织 | 基本内涵 |

| 内结构 | 持续优化组织内部秩序,让不同个性的个体实现协同,减少内耗,最大化释放个体的价值 |

| 外结构 | 持续优化组织整体上驾驭不确定性的能力,寻求与其他可以一起成长的组织进行链接,由此让组织与动态的外部环境实现协同,减少摩擦和阻力,最大化释放组织的价值 |

| 共生关系 | 协同渗透于组织的内结构、外结构及其两者之间 |

第三,社会建构——依托“共生强度”构建增强系统韧性。作为组织核心特征之一的社会建构,其强调社会现实是由人们的观念、认知和行为共同构成的,这些观念、认知和行为又是在社会互动和文化背景下形成的。因此,社会建构是一个动态的过程,涉及个体与个体、个体与群体、群体与群体之间的相互作用。当然,智能体也开始成为部分组织中的一个成员主体,不再仅限于工具属性。在意义最大化的目标导向下,以及内外协同共生的价值空间中,组织活动的分工、角色、机制设计、边界控制等等,都需要更在意相互依存关系,也就是社会建构中的互依性,“共生强度”则是就它的外化度量而言的。因此,共生强度和互依性、互作效应、韧性,既有关联又各有侧重(参见表6)。互依性就像共生的 “地基”,描述主体间静态的相互依赖,比如公司 A依靠公司 B 的技术,B公司依靠A公司的资源,那么公司A与B公司具有互依性。但它只说清了 “双方的依赖”,而共生强度不止于此,还包括关系中的动态调节能力和对整个系统的影响,是更全面的关系度量。互作效应是共生的 “助推器”,指协同带来的价值放大,比如合作提效1+1>2,能让共生强度变强,但它更关注 “过程中的互动”,而共生强度看重 “结果”,既包括正向协同的效果,也能体现应对负面冲击的缓冲力。韧性是系统抗干扰、恢复稳定的能力,共生强度是它的一部分 —— 靠组织间的依存结构,比如通过资源互补网络来实现抗风险。但韧性范围更广,除了这种关系性的共生强度,还包括技术储备、文化共识等非关系因素,而共生强度专门聚焦于关系带来的抗逆能力。整体而言,互依性是基础,互作效应是动力,韧性是大框架,而共生强度则整合了这些要素,综合衡量共生关系的深度、稳定性和抗风险能力。

| 概念 | 关注焦点 | 与共生强度的关系 | 关键差异 |

| 互依性 | 主体间资源/能力的依赖关系 | 共生强度的构成基础,但互依性仅描述静态依赖关系(如A依赖B的技术,B依赖A的资源) | 共生强度包含动态修复机制与系统级影响 |

| 互作效应 | 多主体协同的价值放大机制 | 互作效应是共生强度的驱动因素(正向互作提升强度),但后者涵盖负向影响的缓冲能力 | 互作效应侧重过程,共生强度侧重结果 |

| 韧性 | 系统抗干扰与恢复能力 | 共生强度是韧性的子维度,专指通过组织间依存结构实现的韧性(如临界值调节生态稳定性) | 韧性包含技术、文化等非关系性维度 |

“共生强度”是衡量共生关系中组织间相互依存程度及系统抗风险能力的核心指标,其定义可系统表述为:在特定共生场域中,组织因互动产生的相互影响程度及其可修复性,具体量化标准为:最大强度(1),影响为毁灭性且不可逆,比如关键组织退出导致生态崩溃;最小强度(0),影响可忽略或完全可替代,比如组织退出无显著系统波动;中间强度(0<α<1),影响为部分损耗但可通过引入同类组织或资源重组弥补,比如供应链中断后通过备用供应商恢复。共生强度的核心特征体现在其动态性与系统性的深度融合。

在动态性方面,共生强度是一个持续演变的变量,其变化直接受到组织数量、资源互补性以及外部环境波动的影响。以平台生态系统为例,当组织数量逼近临界值时,系统会触发自组织调节机制,通过动态资源分配或规则优化来维持共生强度的平衡。这种调节旨在避免两种极端状态:组织数量过多导致竞争加剧而破坏合作基础,或者组织数量不足削弱生态系统的整体稳定性。这种动态平衡能力本质上反映了技术驱动的适应性治理机制,例如通过实时数据监测和智能算法反馈来动态调整生态健康度。

在系统性方面,共生强度突破了传统二元关系的局限,着眼于整个生态网络的协同韧性。以智能制造产业集群为例,单一企业的退出通常不会导致系统崩溃,但如果同类组织数量持续低于临界值,整个集群的知识流动和风险分担功能就会受到严重损害。此时系统需要通过引入外部互补资源或强化内部协作网络来修复共生强度。这种集体适应性揭示了共生强度的深层逻辑——它通过多主体互依共生的结构化设计,将局部风险控制在可承受范围内,从而确保系统在动态环境中的持续进化能力。

在组织活动中,如果一种影响是毁灭性的,并且是不可弥补的,则共生强度最大(记为1),反之,则共生强度最小(记为0);如果这一影响是损耗性的,可以引入同类组织予以一定弥补,其共生强度介于0和1之间。从共生强度可以引出:在一个给定的共生场中,它可以允许多个同类组织生态;在某类组织生态中,其组织成员在数量上不少于一个,在某个生态圈中,同类组织成员数量存在某一临界值,当高于这个临界值时,意味着有一些组织成员必会死亡,除非迁移到他处;当低于这个临界值时,意味着生态必会受到影响,需要从外部引入相应的组织成员,除非既存的至少一个同类组织变强以至于足以抵消其数量不足造成的影响(陈春花和秦子忠,2025)。

基于上述组织的三个核心特征——目标导向、边界维持与社会建构,共生理念的实现需通过制度规范性维度的系统转化。具体而言:(1)在目标导向维度,Downs和Rand(1967)提出的制度层级理论揭示了组织目标的深层结构,要求从传统利润导向转向共生价值规范重塑(陈春花等,2021),其关键在于构建平台化匹配机制以整合多元主体价值诉求;(2)在边界维持维度,组织生态学理论(Zietsma等, 2010)强调动态环境下的边界调适能力,需通过跨组织规范协商(如数据共享协议)实现异质性资源整合的规范性调适;(3)在社会建构维度,Scott(2008)的社会建构理论指出角色互依性是组织稳定性的制度支柱,须通过人机协作责任分配等机制增强共生强度。表7系统地整合了这三个特征的理论根系、规范创新与实践路径,为组织在数智时代的共生协同提供可操作的规范性转化框架。

| 共生组织的三个特征 | 关键文献 | 理论基础 | 规范性新机制 |

| 意义最大化目标 | Downs和Rand(1967);陈春花等(陈春花等,2021;陈春花和秦子忠,2025) | 制度层级理论/ 目标导向理论 |

深层目标规范重塑 (从利润独占到价值共创) |

| 内外协同边界 | Zietsma等(2010);陈春花等(陈春花等,2021;陈春花和秦子忠,2025) | 组织生态学/ 活动理论 |

AI技术跨组织规范协商 (如数据共享协议) |

| 共生强度构建 | Scott (2008);陈春花等(陈春花等,2021;陈春花和秦子忠,2025) | 社会建构理论/ 制度支柱理论 |

新角色互依性规范 (如人机协作责任分配) |

在数智化转型浪潮中,以竞争为核心的传统组织管理范式正面临前所未有的挑战。本文从生物学互作效应理论出发,创新性地提出了共生理念驱动的组织变革框架,为解决当前企业“智能转型收效甚微”的现实困境提供了理论支撑。本文的主要贡献在于,突破了传统组织理论的二元对立思维,构建了“互为主体—互作效应—价值共创—整体进化”的完整理论体系。这一体系不仅揭示了AI时代组织变革的内在逻辑,更为重要的是提供了从工业思维向智能思维跃升的具体路径。通过对比分析传统组织管理的控制效应与数智化与共生理念下新型组织生态中互作效应的差异,本研究阐明了组织如何从“孤立博弈者”转型为“共生网络节点”的动力学机制。进而,本研究凝练出意义最大化、动态边界维持、共生强度构建三个关键特征,为实践提供了可操作的指导框架。

本文对互作效应的引申和拓展,不仅为企业管理领域提供了新的理论视角,也为原初的生物学互作效应理论带来了新的研究方向和启示。具体而言,这种回馈影响主要体现在三个方面:首先,从静态到动态的视角转变。在生物学中,互作效应多关注物种间的长期平衡关系,而企业管理中的动态环境促使生物学家重新审视生态系统中物种互作的动态过程,关注短期波动与长期演化的相互作用机制。其次,从单一价值到多元价值的拓展。企业管理中的互作效应涉及经济、社会、创新等多元价值的共创与共享,这促使生物学家思考生态系统中物种互作关系的复杂价值网络,为生态系统服务价值评估和生物多样性保护提供了新的理论基础。最后,从自然选择到协同进化的深化。企业管理中的协同合作与共同进化视角,可以启发生物学家重新思考物种间的协同进化机制,强调合作在生物进化中的重要性。

本文对互作效应的引申和拓展,为共生理论带来了新的视角和研究方向,促进了跨学科理论的共同发展。然而,受篇幅所限,本文未能深入展现更多具体案例的详细分析过程,这在一定程度上限制了理论与实践结合的深度。总体而言,本研究为人工智能时代的组织管理理论发展注入了新的活力,对推动企业实现真正意义上的数智化转型具有重要的启发价值。

| [1] | 包艳, 马伟博, 廖建桥, 等. 算法权力在管理领域的研究回顾、探索与展望[J]. 外国经济与管理, 2024, 46(5): 120–135. |

| [2] | 常易, 明庆忠. DAO亦有“道”: 去中心化自治组织的理论溯源和内在冲突研究[J]. 外国经济与管理, 2024, 46(2): 70–86. |

| [3] | 陈春花. 价值共生: 数字化时代的组织管理[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2021. |

| [4] | 陈春花, 梅亮. 人机共生: 组织新生态[J]. 哈佛商业评论(中文版), 2019(9): 112–120. |

| [5] | 陈春花, 秦子忠. 共生的理念: 从主客体到互为主体[J]. 上海管理科学, 2023, 45(4): 15–24. |

| [6] | 陈春花, 秦子忠. 共生理念: 组织范式的转变[M]. 北京: 机械工业出版社, 2025. |

| [7] | 陈春花, 朱丽, 刘超, 等. 协同共生论: 组织进化与实践创新[M]. 北京: 机械工业出版社, 2021. |

| [8] | 陈春花, 朱丽, 刘超, 等. 协同共生论: 数字时代的新管理范式[J]. 外国经济与管理, 2022, 44(1): 68–83. |

| [9] | 邓朝华, 邓子豪, 樊国睿, 等. 在线健康平台能否减少健康不公平?——基于价值共创视角[J]. 管理世界, 2024, 40(1): 119–134. |

| [10] | 高杰, 王燕萍, 谢排科, 等. 共享制造生态系统的协同治理研究: 基于问题解决视角[J]. 管理世界, 2024, 40(9): 177–203,10. |

| [11] | 哈贝马斯. 交往行为理论:第1卷[M]. 曹卫东, 译. 上海: 上海人民出版社, 2018. |

| [12] | 康德. 道德形而上学基础[M]. 孙少伟, 译. 北京: 中国社会科学出版社, 2009. |

| [13] | 李树文, 罗瑾琏, 胡文安. 从价值交易走向价值共创: 创新型企业的价值转型过程研究[J]. 管理世界, 2022, 38(3): 125–144. |

| [14] | 沈坤荣, 林剑威. 链“岛”成“陆”: 公共数据开放的技术创新效应研究[J]. 管理世界, 2025, 41(2): 83–100. |

| [15] | 解学梅, 韩宇航, 俞磊. 如何跨越平台创新鸿沟: 平台生态系统超模块创新体系的价值创造机制研究[J]. 管理世界, 2024, 40(7): 175–203. |

| [16] | 张维, 林兟, 康俊卿, 等. 计算实验金融工程: 大数据驱动的金融管理决策工具[J]. 管理世界, 2023, 39(5): 173–187,12. |

| [17] | 张骁, 刘润喆, 吴小龙, 等. 元赋能: 工业互联网平台驱动企业商业模式创新能力构建研究[J]. 管理世界, 2024, 40(7): 26–45,83. |

| [18] | 张亚莉, 李辽辽, 丁振斌. 组织管理中的人工智能决策: 述评与展望[J]. 外国经济与管理, 2024, 46(10): 18–38. |

| [19] | 郑伟伟, 连燕玲, 王耶恩. 企业内外部社会责任背离研究: 基于地区间制度期望视角[J]. 外国经济与管理, 2024, 46(8): 36–52. |

| [20] | 周翔, 叶文平, 李新春. 数智化知识编排与组织动态能力演化——基于小米科技的案例研究[J]. 管理世界, 2023, 39(1): 138–156. |

| [21] | 周雪光. 组织社会学十讲[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2003. |

| [22] | Bosch-Sijtsema P, Bosch J. User involvement throughout the innovation process in high-tech industries[J]. Journal of Product Innovation Management, 2015, 32(5): 793–807. |

| [23] | Castells M. The rise of the network society[M]. Oxford: Blackwell, 1996. |

| [24] | Donaldson T, Preston L E. The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications[J]. The Academy of Management Review, 1995, 20(1): 65–91. |

| [25] | Downs A, Rand C. Inside bureaucracy[M]. Boston: Little, Brown, 1967. |

| [26] | Gawer A, Cusumano M A. How companies become platform leaders[J]. MIT Sloan Management Review, 2008, 49(2): 28–35. |

| [27] | Hannan M T, Freeman J. The population ecology of organizations[J]. American Journal of Sociology, 1977, 82(5): 929–964. |

| [28] | Kauffman S. At home in the universe: The search for the laws of self-organization and complexity[M]. Oxford: Oxford University Press, 1995. |

| [29] | Nonaka I, Toyama R, Konno N. SECI, ba and leadership: A unified model of dynamic knowledge creation[J]. Long Range Planning, 2000, 33(1): 5–34. |

| [30] | Powell W W, Koput K W, Smith-Doerr L. Interorganizational collaboration and the locus of innovation: Networks of learning in biotechnology[J]. Administrative Science Quarterly, 1996, 41(1): 116–145. |

| [31] | Prahalad C K, Ramaswamy V. The future of competition: Co-creating unique value with customers[M]. Boston: Harvard Business School Press, 2004. |

| [32] | Prigogine I, Stengers I. Order out of chaos: Man's new dialogue with nature[M]. New York: Bantam Books, 1984. |

| [33] | Scott W R. Institutions and organizations: Ideas and interests[M]. 3rd ed. Los Angeles: Sage, 2008. |

| [34] | Vargo S L, Lusch R F. Evolving to a new dominant logic for marketing[J]. Journal of Marketing, 2004, 68(1): 1–17. |

| [35] | Weick K E. Sensemaking in organizations[M]. Thousand Oaks: Sage Publications, 1995. |