2024第46卷第12期

2.中山大学 管理学院, 广东 广州 510006;

3.华侨大学 工商管理学院,福建 泉州 362021

2.School of Business, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510006, China;

3.Business School, Huaqiao University, Quanzhou 362021, China

目前,人形机器人作为一种新兴的服务提供者,成功地激发了消费者的兴趣。但随着新鲜感的消退,消费者的热情有时难以持续。一些服务场景下的机器人被指是营销噱头,甚至无人问津。这可能是由于在机器人似人的外表下,其社会交互能力往往达不到消费者的预期。越来越多的管理者意识到,机器人不仅需要外在的“共形”,也需要内在的“共情”。换句话说,机器人除了外表看起来像人之外,还需要具备捕捉用户认知与情感并给予适当反馈的共情能力(颜志强等,2019)。随着新一代生成式AI和大模型技术(如GPT)的嵌入,服务机器人共情进入应用现实。服务机器人成为能与消费者发生情感互动、共同创造价值体验的社会行动者与共创者(Zhang等,2022)。在需要“温度”的服务业,服务机器人外在形象与内在情感的拟人化设计都已成为业界关注的重要议题。

在学界,营销学者们也呼吁开展更多融合机器人外在形象与内在情感特征的拟人化研究(刘伟等,2024)。就现有研究来看,探讨外形拟人化的研究相对较多(Liu和Xie,2023;张仪和王永贵,2022)。但最近的研究表明,新一代服务机器人通过模仿人际交往中的情感语言或行为即共情消费者,影响到消费者在人机共创中的感知与行为(Liu等,2024;杜建刚等,2022)。相比于外观的共形,这种“人造”共情具有更复杂的信息技术基础,对消费者心理与行为的影响可能更加深远(颜志强等,2019)。因此,有必要在关注共形特征的基础上引入共情的特征维度,以更立体地探讨机器人拟人化对消费者的影响。

在理论上,现有研究对服务机器人拟人化影响消费者心理和行为机制与边界的解释尚存一定空白。首先,少有研究从社会存在感的理论视角研究机器人拟人化。现有研究多基于技术接受模型(Li和Wang,2022;Turja等,2020)或借鉴人际互动理论(Lv等,2022;Kim和Song,2021)来解释消费者对机器人的使用行为。然而,拟人化机器人既是工具,又具有社会属性(Song等,2022)。社会存在感理论同时强调机器人在人机互动中沟通主体与沟通媒介的双重角色,兼顾其工具性与社会性,为机器人拟人化特征如何促进消费者人机价值共创提供了新的合理解释路径(戴鑫和卢虹,2015)。其次,在涉及技术媒介社会存在感的研究中,社会互动需求(即消费者倾向于人际交往而非人机互动的程度)被认为是影响消费者技术使用的关键个体特质(Sheehan等,2020)。那么,在缺乏人际互动的人机服务中,服务机器人拟人化设计在共形和共情上的不断改进,能否通过模仿社会真实互动有效地补偿消费者这种普遍的动机需求呢?具有不同社会互动需求的消费者其共创心理与行为机制有何差异?对于这些问题,现有研究尚未做出充分回答。

本研究立足于人机互动的新服务情境,运用价值共创与社会存在感理论,从服务机器人内外在拟人化的双重视角探讨服务机器人两个层面的拟人化特征(即共形与共情)对消费者人机价值共创意愿的影响。研究通过三项情景实验发现,服务机器人共形与共情对消费者人机价值共创意愿具有交互影响效应,该效应为社会存在感所中介,且受到社会互动需求的调节。本研究明晰了服务机器人拟人化特征在新兴人机价值共创现象中对消费者的影响机理,并在服务机器人的设计、引入与运营上为管理者提供了有益的建议。

二、理论分析与研究假设(一)人机价值共创

价值共创理论源于Vargo和Lusch(2004)提出的服务主导逻辑。该理论认为价值实现是资源整合的结果,而资源整合是由交换资源的各方通过互动而推进的。因此,互动与共创是不可割裂的两个概念;之所以存在价值共创,是因为存在价值互动(Vargo,2008)。互动意味着共创双方可以相互影响对方的行为(Grönroos和Voima,2013)。延伸至人机互动,人机价值共创是消费者与服务机器人在微观层面的价值资源交换与整合过程。在这一互动过程中,消费者与服务机器人均是彼此影响的社会行动者,通过交换整合各自的优势与互补资源,最终实现使用价值的共同创造(Song等,2023)。

消费者愿意参与共创是实现价值共创的前提(Im和Qu,2017)。消费者人机价值共创意愿是指消费者愿意在人机互动中投入一系列自身资源和努力的程度(Yi和Gong,2013)。现有研究表明,消费者会对互动者(如服务机器人)的资源禀赋形成预期与评价,并依此决定是否与其进行价值共创(Fiske等,2007)。Čaić等(2019)认为,除了在重复作业上的优势,强人工智能赋能的服务机器人已经具备一定的认知资源与情感资源,能在服务传递中承担一定的社会角色。其中,认知资源是基于计算、分析与学习能力的资源,情感资源则是基于情绪识别与表达能力的资源(Čaić等,2019)。这些资源通过视觉、语言或者行为线索传递给消费者,从而吸引和促进消费者参与共创。

(二)服务机器人拟人化与人机价值共创

拟人化是指“个体对非人类事物感知到类似人特征”的程度(Epley等,2007)。Epley等(2007)从个体动机视角提出了拟人化三因素理论,用来解释个体为何会对非人类实体产生拟人化认知。该理论指出拟人化认知过程由诱发主体知识、效能动机与社会动机三个内力所驱动。在服务机器人相关研究中,营销学者对机器人如何嵌入拟人化要素来激活用户拟人化认知过程进行了广泛探究。大多数研究聚焦在外形特征上:为机器人设计五官外貌(van Pinxteren等,2019);模仿人类身材(Zhu和Chang,2020)。也有研究考察了机器人模仿人声人调的拟人化效果(Lu等,2021)。这些研究通过操纵外貌或声音来启动消费者的拟人化认知过程(张仪和王永贵,2022)。最近有研究指出,机器人模仿人类共情的心理活动与情绪反应也是拟人化的重要体现(Zhu等,2023;Kim等,2023)。服务机器人通过对消费者的观点采择与情绪共鸣激发消费者强烈的拟人化认知(Sheehan等,2020)。在拟人化的感知评价上,大多数研究将拟人化作为消费者感知层面的一个笼统变量,并没有区分外在形象与内在情感的拟人化(Lu等,2021)。而这种区分似乎有益,因为共形与共情表征的是机器人拟人化外在与内里的不同方面(Kim等,2023)。共形是指人机互动中消费者基于视觉感受对服务机器人(包括实体与虚拟机器人)在外在形象上具有人类特性程度的判断(Lu等,2021);共情是指消费者对服务机器人共情消费者能力的心理评价,即能够知觉和理解消费者的认知或情绪并做出适应反应的程度(Asada,2015)。

服务机器人拟人化会对消费者的心理与行为产生什么影响呢?就目前研究来看,多数营销学者对拟人化设计基本持积极态度,认为拟人化能够提升消费者对机器人的接受度(Sheehan等,2020)。其中的理论解释大致可归纳为两类。第一类关注拟人化设计诱发的功利性价值感知。例如,基于技术接受模型的研究从技术扩散的角度,认为感知易用性与有用性是消费者使用拟人化机器人的重要前因(Li和Wang,2022)。基于技术任务匹配理论的研究认为拟人化设计与服务任务的适配提升了服务任务完成的效果(Blut等,2021)。第二类关注拟人化设计诱发的社会性价值感知。这些研究运用社会反应理论、能力与热情框架等人际理论分析个体对拟人化机器人的信任、亲密关系、温情等,认为拟人化所表征的社会化信号会诱导消费者以对待人类的方式来对待机器人(Song等,2023;Chi等,2023;Choi等,2021)。

从价值共创理论的资源视角,无论是功利性感知还是社会性感知,似乎都可以视为消费者对服务机器人资源评估的认知过程(Čaić等,2019)。而拟人化元素则是消费者认知加工的信息线索;这些线索向消费者传达了机器人能够模拟真实人类交互的能力信号,增强了消费者对服务价值共创实现的信心,吸引和促进了消费者参与共创(刘欣等,2021)。机器人外表的拟人化设计(外观的范畴图式)会导致消费者对人形机器人的刻板印象,使消费者将他们对人类实体的认知或情感资源的判断类推至服务机器人,而共情(内隐的能力特征)则是消费者对服务机器人认知或情感能力实际确认的依据(Liu和Xie,2023;Lv等,2022)。只有当两者表征一致时,服务机器人内含的价值主张才能更好地匹配消费者的价值诉求(Čaić等,2019;Aggarwal和McGill,2007)。具体而言,在人机互动中,高水平共情的服务机器人更容易被消费者知觉为具有自主认知与情感能力的行为主体,因而更容易启动消费者认知的人类图式,此时人形化的外在设计与人类图式具有一致性。相反,低共情的机器人更像标准化设备,更容易启动消费者认知的物品图式,此时服务机器人的人类外形与物品图式不相一致。换言之,当机器人缺乏共情能力,但外表却具有较高的拟人化水平时,这种外在线索与内在线索的强烈反差会让消费者感觉“华而不实”,甚至可能导致消费者一定的心理回避(Liu等,2024;Wang等,2015)。综上,拟人化设计是立体化的,外在共形与内在共情在提升消费者价值共创意愿上相互促进、互为补充,因此提出如下假设:

H1:服务机器人共形与共情对人机价值共创意愿有正向交互效应:对人形机器人,相比于低共情服务机器人,消费者对高共情服务机器人有着更高的价值共创意愿;对非人形机器人,消费者人机价值共创意愿与服务机器人共情的关系强度会减弱。

(三)社会存在感的中介作用

在社会传播领域,Short等(1976)提出了社会存在感理论来解释社会沟通中为何使用不同技术媒介会产生不同的沟通效果。该理论认为,不同技术媒介(如电话、视频、电子邮件)的社会存在属性存在差异,导致人们在使用中所体验到的互动真实感也存在差别。社会存在是指与技术媒介相关的“他者在互动中的及其伴随人际关系的显著程度”,而社会存在感则是对媒介使用者这种心理感知的度量(Short等,1976)。社会存在感受到媒介特征、沟通者特征以及沟通环境等各层面因素的影响,并最终影响到使用者的态度与行为(戴鑫和卢虹,2015)。在本研究中,社会存在感被定义为消费者将与之共创的服务机器人视作一个完整社会实体的程度(Nass和Moon,2000;Lin等,2021)。按社会存在感理论的观点,人机互动中的服务机器人既是共创的一方主体,又是沟通的技术媒介;社会存在感受其外现与内隐属性的交织影响,并影响到消费者的价值共创意愿(Davenport等,2020)。

一方面,共形与共情的拟人化特征共同提供了构建社会真实互动场景的重要元素。从社会传播视角,互动过程中信息线索的丰富程度会影响社会存在感(Fiske等,2007)。机器人作为互动媒介,其拟人化外观是对人际互动中“面对面”交互界面的模拟,是社会真实互动场景构建的“面子”;作为互动主体,共情是其社交互动与情感能力的直接体现,是社会真实互动场景构建的“里子”(戴鑫和卢虹,2015)。在人机互动中,机器人拟人化外貌与形态设计能更好地支持机器人共情消费者的过程,而机器人共情行为同样能强化消费者对外在拟人化的感知(Kim等,2023)。共形与共情所包涵的沟通线索帮助消费者好像身临其境地置身于一场真实的人际沟通中(Qiu和Benbasat,2009)。机器人缺乏共形或共情,构建社会真实的效果就会打折扣(Liu等,2024)。对非人形机器人,共情展现会因为缺乏外在拟人化线索的支持而受到制约,从而导致社会存在感的提升受到限制(Liu等,2024)。同样地,采用拟人化的外表设计而不具备共情能力,消费者在社会真实上会感觉受到了“欺骗”,这种表里不一致甚至可能使得消费者对机器人社会实体程度的评价有所降低(van Straten等,2020)。只有当服务机器人外观拟人化时,高共情所包含的情绪感染过程越接近于真实的人类共情,消费者对机器人社会实体程度的评价才会越高(Liu等,2024)。

另一方面,社会存在感会进一步影响消费者的人机价值共创意愿。以往研究表明,高度的社会存在感能够引发消费者的一系列积极反应,如更高的满意度、忠诚度、消费者契合与幸福感(Davenport等,2020;van Doorn等,2017)。基于价值共创观点,高度的社会存在感意味着消费者在与服务机器人的互动中有着较高的沟通效率,能够提升资源诉求与共创信息传递的效果,有助于消费者更好地进行资源整合,进而正向影响消费者的人机价值共创意愿(Wirtz等,2018;Kim和Song,2021)。此外,高度的社会存在感通常与消费者较高的社会期望相关。例如,相比于自助式服务机器,消费者会期望拟人化服务机器人能够像服务人员一样提供更高质量的服务,这种动机激励了消费者在人机共创中的资源投入(Yoganathan等,2021)。基于以上所述,本研究提出如下假设:

H2a:服务机器人共形与共情对社会存在感有正向交互效应:对人形机器人,相比于低共情服务机器人,消费者对高共情服务机器人感知到更高的社会存在感;对非人形机器人,社会存在感与服务机器人共情的关系强度会减弱。

H2b:社会存在感在共形与共情对人机价值共创意愿的交互效应中起中介作用。

(四)社会互动需求的调节效应

社会互动需求是指消费者在服务交互中愿意与真实人类员工而不是技术设备发生契合的固有倾向(Dabholkar,1996)。在技术服务环境中,社会互动需求是影响消费者技术态度的重要特质(Sheehan等,2020)。已有研究表明,在自助机器替代人类员工的服务情境下,消费者较高的社会互动需求会阻碍他们对自助技术的采用,因为传统自助机器无法满足用户渴望获得他人认同与支持以及获得归属感和友谊的社会性需求(Yoganathan等,2021)。这些需求通常需要在人际交往中得到满足。

对社会互动需求高的消费者,拟人化机器人是在他们缺乏与真实人类个体互动的机会时,满足其社会交往动机的重要替代(Dang和Liu,2023)。因此,这类消费者会表现出对服务机器人拟人化特征与社会存在感更积极的反应(Yoganathan等,2021),愿意在人机价值共创中投入更多的资源。而对社会互动需求低的消费者,即使拟人化设计激发了拟人化认知过程,使他们产生了较高水平的社会存在感,高水平的社会存在感也与他们低程度的社会互动需求不一致(Sheehan等,2020)。这类消费者可能更在意技术的功能绩效是否实现(如服务是否便捷准确),而不太关心服务提供者是否具有社会互动性,因为他们在人机互动中的行为(意愿)受社会互动真实场景感知的影响可能较弱(Collier和Kimes,2013),因此提升社会存在感对于提升他们人机价值共创意愿的作用就显得相对有限。基于以上所述,提出如下假设:

H3a:社会互动需求正向调节社会存在感对人机价值共创意愿的影响作用:对社会互动需求高的消费者,社会存在感与人机价值共创意愿的正向关系更强。

H3b:在服务机器人共形×共情→社会存在感→人机价值共创意愿的影响路径上,社会存在感的中介作用为社会互动需求所调节。

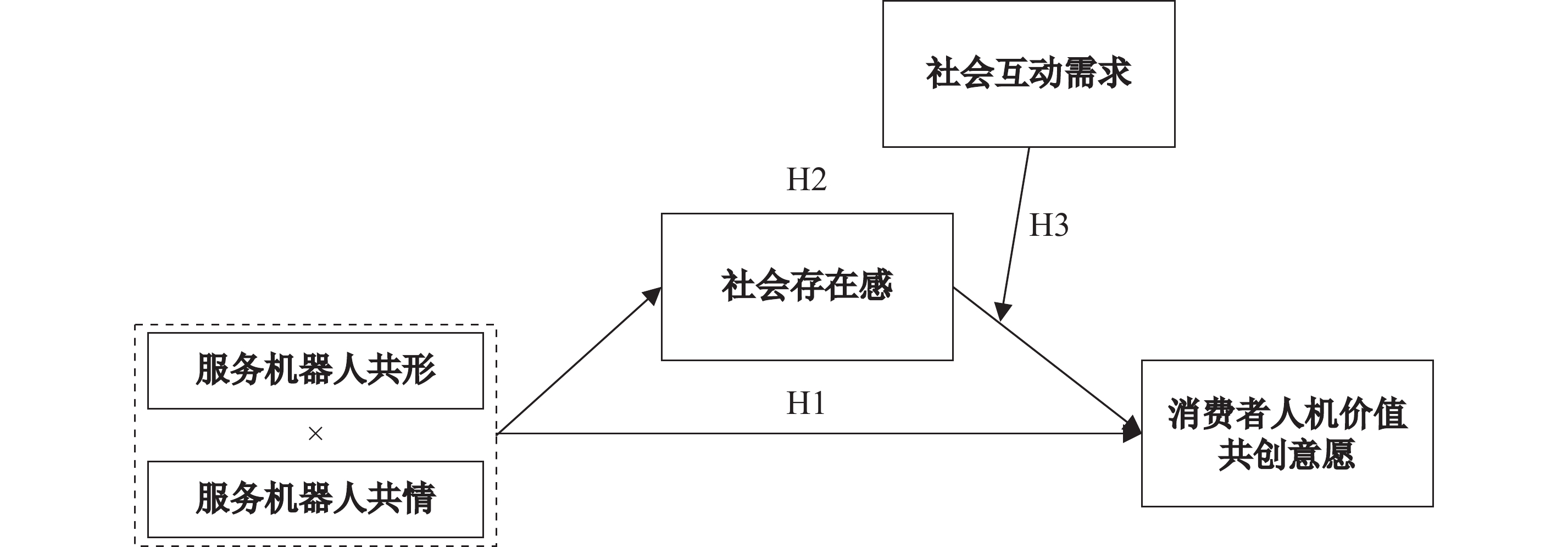

本文的研究框架如图1所示。

|

| 图 1 研究框架 |

本研究主要采取情景实验法收集数据。相比于截面问卷调查或二手数据,实验法对自变量的操纵被控制在因变量的测度之前,因此能在一定程度上解决互为因果的内生性问题,更好地达到检验因果关系的目的(陈晓萍等,2012;张仪和王永贵,2022)。本研究实施了三项实验。

(一)实验1

实验1旨在验证服务机器人共形与共情对消费者人机价值共创意愿的交互效应(H1)。

1.预实验

在正式实验前,首先进行预实验,以检验实验材料设计是否有效。采用双因素2(服务机器人共形:人形vs.非人形)×2(共情:高vs.低)组间设计。被试阅读关于一名消费者使用线上聊天机器人预订酒店房间的聊天记录材料(图2)。对服务机器人共形的操纵借鉴了Zhang和Rau(2023)的研究,对共情的操纵借鉴了Sheehan等(2020)和Lv等(2022)的思路。在高共情组,服务机器人在协助消费者预订的过程中体现出高水平的观点采择与情绪反应能力(如表达理解,主动提供价格信息,适应性询问消费者信息等)。在低共情组,服务机器人则相对表现得更被动、语言更程式化、理解力与情绪能力更低等(如无法根据消费者的表达习惯做出变化,重复程式性话术等)。被试被随机安排阅读其中一组实验材料。在完成阅读后,被试需要假想自己设身处地在上述服务情景中,并依赖自己的真实想法填写问卷。

|

| 图 2 实验1服务机器人共形与共情操纵材料(部分示例) |

通过被试对聊天机器人头像拟人化程度的评分(1=完全不像一个人,7=很像一个人)对服务机器人共形进行操纵检验(Choi等,2021)。共情的测量则参考了吕兴洋等(2021)与De Kervenoael等(2020)的研究,共四个题项。同时,预实验对材料的真实性与可理解性也进行了测量。被试需要回答所阅读的情景在多大程度上可能发生在真实服务中以及在多大程度上没有理解上的障碍(1=完全不真实/完全无法理解,7=完全真实/完全能理解)。

共46名高校大学生参与了预实验。双因素方差分析结果表明:人形组外表拟人化评价均值显著高于非人形组(M人形=6.08,M非人形=2.95,F(1,43)=79.38,p<0.001);高共情组的共情评价均值显著高于低共情组(M高共情=5.95,M低共情=4.88,F(1,43)=17.42,p<0.001)。同时,材料真实性均值(M真实性=6.11,t=25.23,p<0.001)与可理解性均值(M可理解性=6.56,t=28.06,p<0.001)均显著大于4。因此,可以在预实验基础上进行正式实验。

2.正式实验

正式实验的操纵和程序与预实验基本一致。实验1通过Credamo共招募了175名有效被试,其中90.29%的被试近一年使用服务机器人的频次在三次及以上。被试被随机分配到四个实验组别,并阅读含有消费者与酒店机器人线上互动的记录。在完成阅读后,被试需要填写包含人机价值共创意愿、服务机器人共形与共情量表的问卷。为了保证数据的有效性,对被试的信用评分设定了限制(>90),且在材料中设置了注意力测试。未通过注意力测试的被试的数据将被剔除。研究者承诺数据将会保密,并给予被试每人2至5元的随机红包。

3.变量测量

自变量服务机器人共形与共情(Cronbach’s α=0.88)的操纵测量与预实验相同。因变量人机价值共创意愿的测量参考了Im和Qu(2017)与Porter和Donthu(2008)的研究,共五个题项(Cronbach’s α=0.94)。此外,Mende等(2019)认为服务机器人作为一种新产品,消费者创新偏好可能会影响消费者与其进行共创的意愿。因此,本研究对消费者创新偏好进行了测量,参考了Roehrich(2004)的研究,共六个题项(Cronbach’s α=0.88)。在后续分析中,本研究对该变量与其他人口统计特征变量(包括机器人使用频率、性别、年龄、受教育水平与收入水平)一同进行统计上的控制,以排除上述因素对因变量的潜在影响。

4.结果分析

(1)操纵检验

操纵检验的双因素方差分析结果表明:人形组外表拟人化评价均值显著高于非人形组(M人形=5.57,M非人形=3.26,F(1,172)=107.09,p<0.001);高共情组的共情评价均值显著高于低共情组(M高共情=5.83,M低共情=5.06,F(1,172)=45.22,p<0.001)。这说明对服务机器人共形与共情的操纵均是成功的。

(2)假设检验

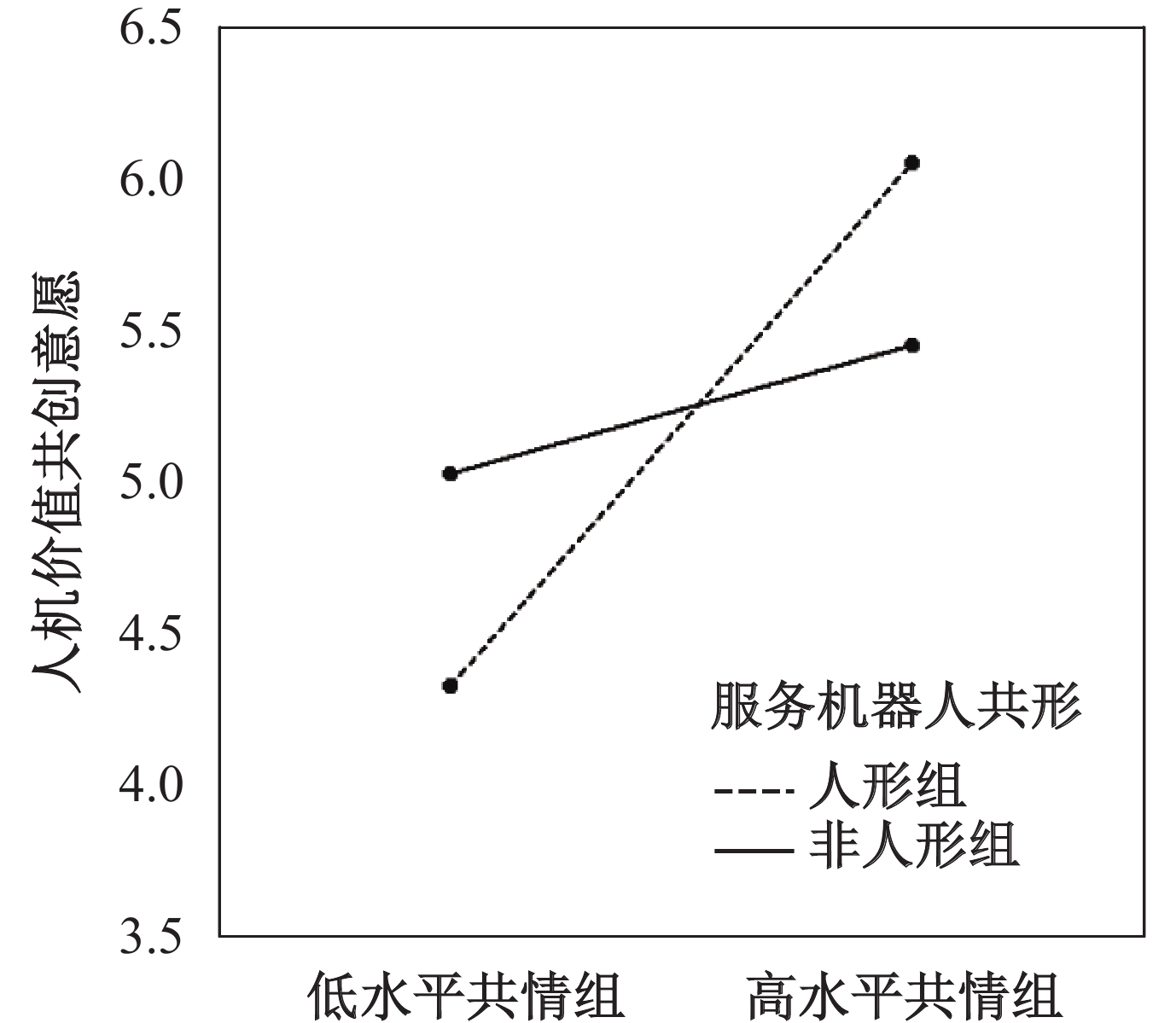

双因素方差分析结果表明:在考虑控制变量的影响后,服务机器人共形对人机价值共创意愿的主效应不显著(F(1,165)=0.98,p=0.325);服务机器人共情对人机价值共创意愿的主效应显著(F(1,165)=43.76,p<0.001);共形与共情的交互项依然显著(F(1,165)=9.54,p<0.01)。交互效应的简单斜率分析表明(图3):对非人形机器人,服务机器人共情对人机价值共创意愿的影响不显著(β=0.41,t=1.65,p=0.102);对人形机器人,服务机器人共情对人机价值共创意愿的影响显著(β=1.72,t=6.65,p<0.001)。H1得到支持。

|

| 图 3 服务机器人共形与共情对人机价值共创意愿的交互效应 |

5.讨论

实验1验证了服务机器人共形与共情对人机价值共创意愿的交互作用。与预期相一致,对于人形且具备共情能力的机器人,人机价值共创意愿最高。当机器人具有人类外观但不具备共情能力时,消费者价值共创意愿最低。这说明共形与共情表征的资源线索相互联系,当消费者感知机器人的实际低共情表现与他们基于外观形成的社会能力期望相违背时,他们的资源评价更低,从而更不愿意与机器人互动与共创(Wang等,2015)。

(二)实验2

实验2的主要目的是再次验证H1,并对社会存在感的中介效应进行检验(H2)。

1.预实验

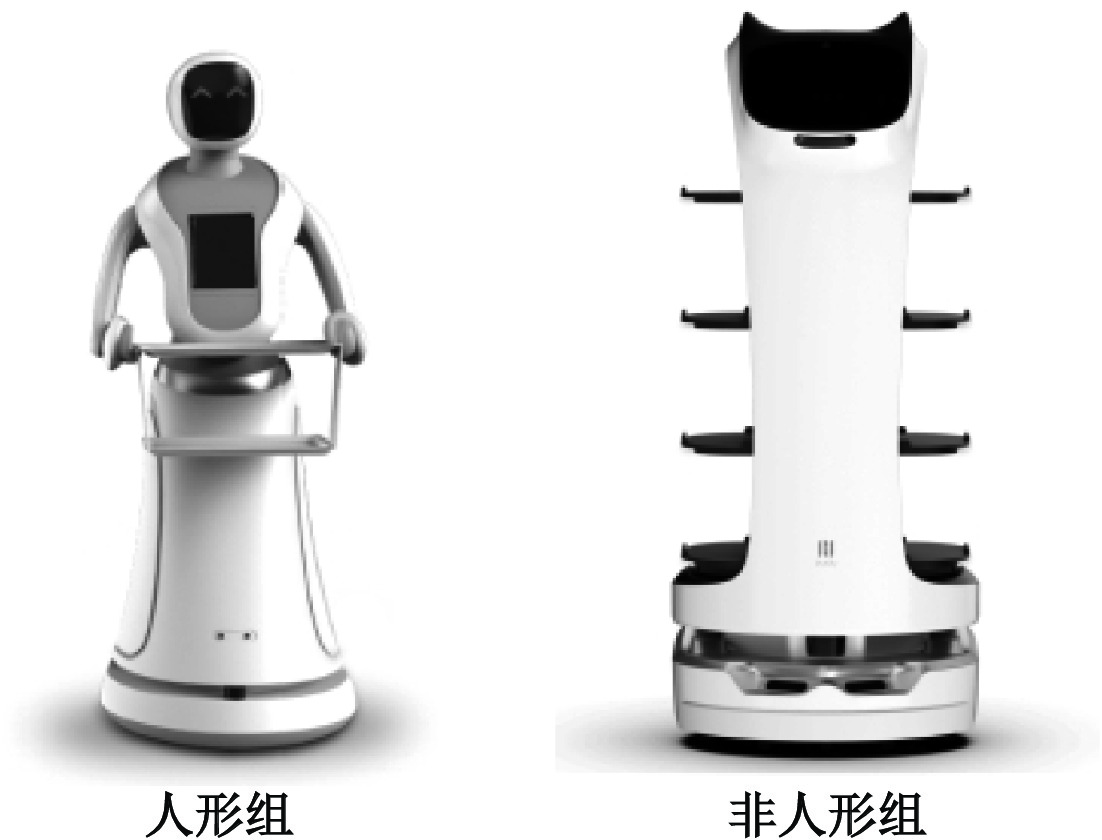

预实验同样采用2(服务机器人共形:人形vs.非人形)×2(共情:高vs.低)的组间设计。实验情景为机器人在餐厅为消费者点餐与送餐。服务机器人共形的操纵参考Xie和Lei(2022)的研究(图4)。共情则通过描绘服务机器人点餐与送餐的服务传递过程来操纵。高共情机器人服务过程描述为(受篇幅限制有所删减,下同):“(消费者)向服务机器人招手,服务机器人识别并上前,并主动用语音推荐餐厅的招牌菜品;(送餐时)该机器人能够自动绕过前行路上的客人,如果无法绕开则主动礼貌地向客人发出让路请求;(送餐完成)服务机器人客套性致歉。”与之相对应,低共情机器人服务过程为:“(消费者)按餐桌上的特定服务按钮后,服务机器人上前,通过点击机器人屏幕,显示餐厅的招牌菜品。(送餐时)该机器人需要按照地面上已设定好的特定线路前进,如果被客人挡住路线,则停下等待,直到客人离开。(送餐完成)服务机器人机械式问候。”被试被随机安排阅读四组实验材料中的一组,并假想设身处地与服务机器人互动,依赖真实想法完成相应的问卷。

|

| 图 4 实验2服务机器人共形操纵的图片材料 |

共50名高校大学生参与了该预实验。结果表明:服务机器人人形组外表拟人化评价均值显著高于非人形组(M人形=4.46,M非人形=2.25,F(1,47)=29.79,p<0.001);高共情组的共情评价均值显著高于低共情组(M高共情=5.98,M低共情=4.94,F(1,48)=26.95,p<0.001)。真实性均值(M真实性=6.12,t=20.87,p<0.001)与可理解性均值(M可理解性=6.46,t=25.72,p<0.001)均显著大于4。实验材料的操纵有效。

此外,考虑到高度的拟人化外观可能会诱发恐怖谷效应,对人机价值共创意愿的中介路径有所干扰(Mende等,2019;Kamide等,2012),研究也调查了消费者对材料中机器人的心理不适感与不安全感。测量上,前者参考了Williams和Aaker(2002)的研究(Cronbach’s α=0.73);后者参考了Kamide等(2012)的研究(Cronbach’s α=0.85)。通过Credamo平台招募了114名有效被试。多因素方差分析结果表明:对心理不适感,共形(F(1,110)=0.13,p=0.716)与共情(F(1,110)=1.16,p=0.284)组间及两组交乘项(F(1,110)=1.22,p=0.271)均无显著差异;对不安全感,共形(F(1,110)=0.01,p=0.911)与共情(F(1,110)=0.87,p=0.352)组间及两组交乘项(F(1,110)=1.31,p=0.255)也没有显著差异。这说明所选择的拟人化外观刺激材料可能并不会诱发被试严重的心理不安全感(M=2.28)或心理不适感(M=1.99)。

2.正式实验

正式实验的操纵和程序与预实验基本一致。实验2通过Credamo共招募了305名有效被试,其中87.21%的被试近一年使用服务机器人的频次在三次及以上。研究将被试随机分配到各组别。为保证数据的有效性,被试要求与数据筛选标准与实验1相同。此外,考虑到互动流畅性(消费者对人机互动过程轻松或困难的主观感受)可能是潜在的替代中介(Graf等,2018),实验2加入了对竞争中介变量感知流畅性的测量。被试在阅读完实验材料后,需要假想自己设身处地处在上述服务中,并依赖自己的真实想法填写包含操纵变量、人机价值共创意愿、社会存在感、感知流畅性及其他控制变量的问卷。

3.变量测量

服务机器人共形与共情(Cronbach’s α=0.91)、人机价值共创意愿(Cronbach’s α=0.94)的测量与实验1一致。社会存在感(Cronbach’s α=0.89)的测量参考了Lee等(2006)的研究,共四个题项(Cronbach’s α=0.88)。感知流畅性的测量借鉴了Graf等(2018)的研究,共五个题项。此外,同样在统计上控制了消费者创新偏好(Cronbach’s α=0.89)及人口统计特征的潜在影响。

4.结果分析

(1)操纵检验

双因素方差分析结果表明:服务机器人人形组外表拟人化评价均值显著高于非人形组(M人形=4.87,M非人形=2.50,F(1,302)=212.80,p<0.001);对服务机器人共情,高共情组被试共情评价均值显著高于低共情组(M高共情=5.83,M低共情=4.98,F(1,302)=81.11,p<0.001)。结果表明,材料对服务机器人共形与共情的操纵均是成功的。

(2)假设检验

多因素方差分析结果表明:服务机器人共形(F(1,295)=0.00,p=0.987)对人机价值共创意愿的主效应不显著,而共情(F(1,295)=40.82,p<0.001)对人机价值共创意愿的主效应显著;两者的交互项同样显著(F(1,295)=13.46,p<0.001)。H1再次得到验证。

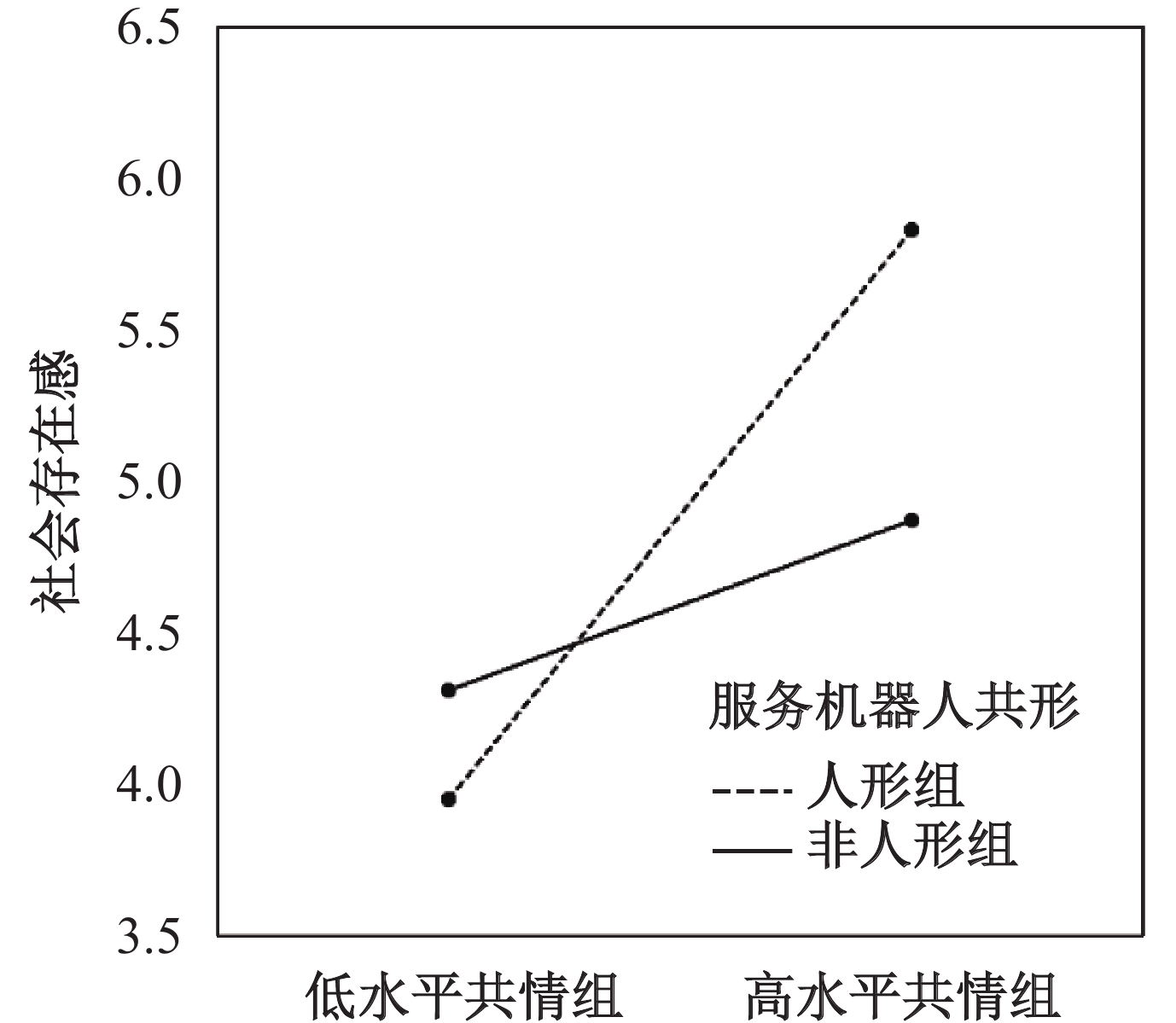

对社会存在感,服务机器人共形的影响不显著(F(1,295)=1.62,p=0.204),共情的影响显著(F(1,295)=92.15,p<0.001);两者的交互项亦显著(F(1,295)=16.43,p<0.001)。对于替代解释变量感知流畅性,尽管服务机器人共情对感知流畅性显示出显著的正向影响(F(1,295)=92.54,p<0.001),但共形与共情的交互项不显著(F(1,295)=0.26,p=0.612),这说明服务机器人共情会直接对感知流畅性产生影响,但并不会受服务机器人外貌的调节。此外,将感知流畅性作为控制变量加以控制,服务机器人共形与共情对社会存在感的交互影响依然显著(F(1,294)=29.40,p<0.001)。因此,一定程度上排除了感知流畅性的替代中介解释。交互效应的简单斜率分析表明(图5):对非人形机器人,服务机器人共情对社会存在感的影响显著(β=0.56,t=2.52,p<0.05);对人形机器人,服务机器人共情对社会存在感的影响也显著(β=1.88,t=11.88,p<0.001)。H2a得到支持。

|

| 图 5 服务机器人共形与共情对社会存在感的交互效应 |

研究进一步对交互效应的中介作用(H2b)进行检验,通过构造服务机器人共形与共情的交互项,将社会存在感作为中介变量,将人机价值共创意愿作为因变量,对服务机器人共情×共形→社会存在感→人机价值共创意愿的影响路径进行Sobel检验。各变量的方差膨胀因子(VIF)在1.08~3.44之间,说明并无严重的共线性问题。基于bootstrap(有放回抽样

| 路径 | 效应量 | 95%CI(bootstrap= |

支持假设 |

| 直接效应 | βdirect=0.26 | [− |

H2 |

| 间接效应 | βindirect=0.70 | [ |

5.讨论

实验2再次验证了H1,同时也验证了社会存在感在机器人共形与共情对人机价值共创意愿交互影响中的中介作用(H2)。在人机互动中,人形且具备共情能力的机器人对社会真实互动的模拟最为成功,相应的社会存在感与人机价值共创意愿也最高。而当机器人缺乏共情能力时,消费者对人形机器人的社会存在感最低,而对非人形机器人则表现出一定包容度。这一结果也证实了消费者对内外线索的知觉过程是立体式的、非线性可加的(Fong等,2003)。

(三)实验3

实验3的目的为再次验证H1和H2,并进一步探讨社会互动需求的边界作用(H3)。

1.预实验

社会互动需求是对个体一种社会性特质的衡量,在研究中通常作为一个连续变量进行直接测量(Sheehan等,2020)。预实验同样采用2(服务机器人共形:人形vs.非人形)×2(共情:高vs.低)的组间设计。实验情景选择机场机器人为消费者提供地图指引的服务场景。在操纵机器人共形时,人形组图片借鉴了Pepper,非人形组则是圆筒式机器人(图6)。对共情的操纵同样借鉴Lv等(2022)与Sheehan等(2020)的研究,通过文字描述还原人机互动的语言交流过程作为刺激材料(表2)。在高共情组,服务机器人表现更主动(如主动朝消费者打招呼);偶发故障时能够使用更具情感性的致歉或安慰话语(如“不好意思,验证失败,可能出现了网络故障呢!不过不要担心”);能更好地判断并理解消费者需求(如正确识别否定词)等。在低共情组,服务机器人则表现相对被动(手动点击屏幕唤醒);只使用预先设定的标准形式回复(如“可能出现网络故障,验证失败,请您再重新放置身份证”);不能完全判断并理解消费者需求(如无法识别否定关键词)等。被试被随机安排,在完成情景阅读后依赖真实想法填写问卷。

|

| 图 6 实验3服务机器人共形操纵的图片材料 |

| 高共情水平组 | 低共情水平组 |

| (当您靠近服务机器人时,机器人主动朝您打招呼)SR:您好,请问有什么可以帮助您? | (当您靠近服务机器人时,点击屏幕唤醒机器人)SR:您好,请问有什么可以帮助您? |

| 您:我想查询下我的订单信息 | 您:我想查询下我的订单信息 |

| SR:好的,请将您的身份证放在指定位置或者手动输入您的身份信息 | SR:好的,请将您的身份证放在指定位置或者手动输入您的身份信息 |

| (您将身份证放在指定位置) SR:不好意思,验证失败,可能出现了网络故障呢!不过不要担心,请您再重新放置一下身份证 |

(您将身份证放在指定位置) SR:可能出现网络故障,验证失败,请您再重新放置身份证 |

| (您将身份证放在指定位置) SR:非常抱歉,还是没能成功,虽然心累,但是让我们再试一次吧。请您再重新放置一下身份证 |

(您将身份证放在指定位置) SR:可能出现网络故障,验证失败,请您再重新放置身份证 |

| (您将身份证放在指定位置) SR:验证成功!尊敬的王先生,屏幕上是您的订单 信息! |

(您将身份证放在指定位置) SR:验证成功!尊敬的用户,屏幕上是您的订单 信息! |

| (您查看了订单信息,距离航班出发还有较长时间,您决定在机场内就餐,于是您继续咨询机器人) 您:这里哪儿可以吃饭 |

(您查看了订单信息,距离航班出发还有较长时间,您决定在机场内就餐,于是您继续咨询机器人) 您:这里哪儿可以吃饭 |

| SR:机场内有多个商家提供餐饮服务:康师傅私房牛肉面、岭南特色小吃、肯德基……请问您想去哪 家呢? |

SR:机场内有多个商家提供餐饮服务:康师傅私房牛肉面、岭南特色小吃、肯德基……请问您想去哪家呢? |

| 您:我不想吃肯德基 | 您:我不想吃肯德基 |

| SR:好的,很抱歉给您推荐了您不喜欢的,您也可以在其他商家中选择 | SR:好的,肯德基店位于机场1号航站楼1层C9131,靠近21号门左侧…… |

| 您:那我就去吃牛肉面吧 | (打断SR)您:那我就去吃牛肉面吧 |

| SR:请问您是说“康师傅私房牛肉面”吗? | SR:对不起,没有查询到名为“牛肉面”的商家 |

| 您:是的 | 您:“康师傅私房牛肉面” |

| SR:[微笑]好的,康师傅私房牛肉面店位于机场候机楼东连一层C121段A8000商铺。您可以按照屏幕上的地图指引到达那儿 | SR:好的,康师傅私房牛肉面店位于机场候机楼东连一层C121段A8000商铺。您可以按照屏幕上的 地图指引到达那儿 |

| 注:SR代表服务机器人。 | |

共40名高校大学生参与了预实验。结果表明:服务机器人人形组外表拟人化评价均值显著高于非人形组(M人形=4.79,M非人形=3.43,F(1,37)=6.99,p<0.01);高共情组的共情评价均值也显著高于低共情组(M高共情=5.97,M低共情=4.57,F(1,37)=12.29,p<0.001)。同时,真实性均值(M真实性=6.01,t=17.46,p<0.001)与可理解性均值(M可理解性=6.42,t=21.54,p<0.001)均显著大于4。实验材料的操纵有效。

2.正式实验

正式实验的操纵和程序与预实验基本一致。实验3通过Credamo共招募了304名有效被试,其中71.71%的被试近一年使用服务机器人的频次在三次及以上。研究将被试随机分配到四个组别。被试要求与数据筛选标准与实验1相同。被试阅读刺激材料前,首先需要填写社会互动需求问卷。在完成材料阅读后,被试被要求依据真实想法继续填写包含操纵变量、社会存在感、人机价值共创意愿以及控制变量的问卷。

3.变量测量

服务机器人共形与共情(Cronbach’s α=0.91)的操纵测量以及社会存在感(Cronbach’s α=0.87)与人机价值共创意愿(Cronbach’s α=0.94)的测量与实验2一致。社会互动需求的测量参考了Yoganathan等(2021)的研究,共三个题项(Cronbach’s α=0.85)。此外,研究同样考虑了控制变量消费者创新偏好(Cronbach’s α=0.88)及其他人口统计特征的影响。

4.结果分析

(1)操纵检验

双因素方差分析结果表明:对服务机器人共形,人形组外表拟人化评价均值显著高于非人形组(M人形=4.99,M非人形=3.70,F(1,301)=53.72,p<0.001);对服务机器人共情,高共情组被试共情评价均值显著高于低共情组(M高共情=5.85,M低共情=4.58,F(1,301)=111.27,p<0.001)。结果表明,材料对服务机器人共形与共情的操纵均是成功的。

(2)假设检验

考虑控制变量的多因素方差分析结果表明:服务机器人共形(F(1,293)=16.27,p<0.001)与共情(F(1,293)=7.48,p<0.01)对人机价值共创意愿的主效应显著;两者交互项的正效应亦显著(F(1,293)=13.40,p<0.001)。H1再次得到支持。

服务机器人共形(F(1,293)=18.46,p<0.001)与共情(F(1,293)=15.66,p<0.001)对社会存在感的效应显著,且两者交互项对社会存在感的正效应亦显著(F(1,293)=6.80,p<0.01)。同时,基于bootstrap(有放回抽样

同时,研究进一步对社会互动需求的调节效应进行分析。构造社会存在感与社会互动需求的交互项对人机价值共创意愿进行回归。各变量方差膨胀因子在1.14~4.22之间,不存在严重共线性问题。回归结果表明(表3):社会存在感与社会互动需求的交互项对人机价值共创意愿的效应显著为正(β=0.11,t=2.61,p<0.01);同时构造社会互动需求与共形和共情的交互项放入模型,这些交互项并不显著,而社会存在感与社会互动需求的交互项依然显著(β=0.12,t=2.81,p<0.01)。H3a得到支持。

| (1) | (2) | |||

| 因变量:人机价值共创意愿 | 系数估计β | t | 系数估计β | t |

| 研究变量 | ||||

| 服务机器人共形 | −0.03 | −0.46 | −0.02 | −0.37 |

| 服务机器人共情 | −0.10 | −1.76 | −0.10 | −1.74 |

| 共形×共情 | 0.16* | 2.35 | 0.16* | 2.28 |

| 社会存在感 | 0.69*** | 14.59 | 0.69*** | 14.38 |

| 社会互动需求 | −0.10* | −2.58 | −0.17* | −2.18 |

| 社会存在感×社会互动需求 | 0.11** | 2.61 | 0.12** | 2.81 |

| 社会互动需求×共形 | 0.11 | 1.39 | ||

| 社会互动需求×共情 | 0.09 | 1.17 | ||

| 社会互动需求×共形×共情 | −0.15 | −1.83 | ||

| 控制变量 | ||||

| 消费者创新偏好 | 0.07 | 1.57 | 0.07 | 1.48 |

| 机器人使用频率 | −0.09 | −1.95 | −0.08 | −1.82 |

| 性别 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.31 |

| 年龄 | −0.00 | −0.02 | −0.01 | −0.19 |

| 学历 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.46 |

| 月收入 | −0.01 | −0.32 | −0.00 | −0.02 |

| R2adjusted | 0.54 | 0.54 | ||

| F | 30.77 | 24.88 | ||

| N | 304 | 304 | ||

| 注:估计系数为标准化估计系数;R2adjusted为调整拟合优度;F为回归模型整体显著性检验F值;N为回归样本量;*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。 | ||||

为验证H3b,对社会互动需求在服务机器人共形×共情→社会存在感→人机价值共创意愿中介路径中的调节作用进行bootstrap检验(有放回抽样

| 组别 | 路径 | 效应量 | 95%CI(bootstrap= |

支持假设 |

| 总体样本 | 总直接效应 | βdirect=0.53 | [ |

H2 |

| 总间接效应 | βindirect=0.42 | [ |

||

| 社会互动需求高(M+1SD) | 直接效应 | βdirect=0.28 | [− |

H3 |

| 间接效应 | βindirect=0.50 | [ |

||

| 社会互动需求低(M−1SD) | 直接效应 | βdirect=0.58 | [ |

|

| 间接效应 | βindirect=0.35 | [ |

||

| 间接效应差值 | ∆βindirect=0.15 | [ |

5.讨论

实验3再次验证了H1与H2,并进一步证实了社会互动需求在社会存在感与人机价值共创意愿之间的调节作用(H3)。这一结果为消费者需求特质作为人机互动重要的边界因素提供了经验证据(Xiao和Kumar,2021;Sheehan等,2020)。不同社会互动需求的消费者对拟人化与社会存在感表现出不同的共创反应。对社会互动需求高的消费者,拟人化设计所提升的社会存在感在补偿消费者人际交往动机需求上有着更显著的作用。

(四)稳健性检验

首先,基于三个常见服务机器人应用场景的情景实验均支持了服务机器人共情与共形对人机价值共创意愿的交互影响,说明结论具有一定的外部效度。其次,实验2考虑了替代解释变量感知流畅性作为竞争性解释,结果表明感知流畅性在共情与共形交互效应的解释力上不如社会存在感。进一步,研究基于同属测量假设,针对实验3的数据使用SmartPLS进行了结构方程模型分析,主要变量的估计结果与实验分析结果在影响方向与显著性上并无明显差异。最后,按照Knüppel和Hermsen(2010)的建议,研究对社会互动需求按照中位值进行了组别化,并进行了组间差异分析,实证分析结论依然表明社会互动需求对社会存在感与人机价值共创意愿有着显著的调节作用(β=0.22,t=2.79,p<0.01)。综上,本研究的结论具有一定的稳健性。

四、结论与讨论(一)主要结论

本研究从外在共形与内在共情的双角度探讨服务机器人拟人化特征如何影响消费者人机价值共创意愿。研究发现,共形与共情是消费者认知服务机器人拟人化特征的重要维度,影响着消费者人机共创的感知与行为。具体而言:(1)服务机器人共形与共情对人机价值共创意愿的影响并非线性可加,而是正向交互。当机器人既共形又共情时,消费者人机价值共创意愿最高。(2)服务机器人拟人化特征通过营造社会互动真实感促进人机价值共创,即社会存在感在机器人拟人化特征与人机价值共创意愿之间发挥中介作用。(3)不同社会互动需求的消费者对社会存在感的敏感性不同。对社会互动需求高的消费者,社会存在感促进人机共创的作用更强。

(二)理论贡献

首先,本研究创新性地融合了服务机器人共形与共情的拟人化维度,拓展了人机互动领域机器人拟人化的研究内容。一直以来,机器人拟人化设计备受学界的关注(喻丰和许丽颖,2020),大量的学者探讨了在机器人外形上嵌入拟人化要素后的消费者心理与行为后果(Blut等,2021),但对服务机器人模仿“人心”的社会化行为的理论研究则不够充分(Lu等,2021)。的确,直观的拟人化视觉线索能够激发拟人化认知(Puzakova和Kwak,2017),但内里的共情却是机器人拟人化社会能力的真实评价。拟人化设计需要“表里如一”,两者衡量了服务机器人拟人化的不同方面,但又共同构成了感知与评估机器人拟人化的重要内容(颜志强等,2019)。本研究探讨服务机器人拟人化内外特征在影响人机价值共创中的交互作用,是对立体式设计主义观点的重要回应与佐证(Fong等,2002)。本研究不仅丰富了机器人拟人化相关研究,也为人机互动领域其他机器人设计属性研究的进一步深入奠定了基础。

其次,本研究结合价值共创与社会传播学领域理论,凸显了社会存在感的中介机制,为人机共创中的消费者心理与行为提供了新的理论解释。以往的大多数研究或关注机器人的工具性价值,使用理性行为理论(如技术接受模型)来解释消费者接受机器人的因果机理(Li和Wang,2022;Turja等,2020);或关注机器人的社会性价值,借鉴社会反应理论、能力—热情模型等人际关系理论来解释消费者人机互动的社会心理过程(Lv等,2022;Kim和Song,2021)。但拟人化机器人的工具角色与社会角色在人机共创中是相互交织、缺一不可的。本研究从社会传播学的社会存在感理论出发,实现了对上述角色的全面兼顾。研究探讨了共形与共情在营造人机互动社会真实场景中的重要作用,并将社会存在感作为解释共创意愿的关键中介机制,是对人机共创背景下消费者心理与行为研究的重要补充与推进。

最后,本研究聚焦于新兴的人机价值共创模式,并探讨了社会互动需求的边界条件,填补了人机价值共创实证研究的部分空白。已有价值共创实证研究大多聚焦于消费者与企业(吴瑶等,2017)、消费者与员工(Melton和Hartline,2015)或消费者之间(朱腾腾等,2021)的共创过程,还较少深入研究消费者与机器人之间的价值共创新现象。此外,虽有学者从消费者能力、动机以及人口特征方面对人机互动的边界机理进行了研究(Xiao和Kumar,2021),但也未能关注到与技术相关的社会互动需求这一普遍特质。本研究从机器人属性(共形与共情)与消费者属性(社会互动需求)两个方面构建实证框架,比较了不同社会互动需求的消费者在面对新一代拟人化机器人时的共创意愿差异。这是对微观服务情景下人机价值共创新模式实证探索的有益尝试,有力地支撑并拓展了现有消费者价值共创领域的实证研究。

(三)实践启示

首先,服务企业可以针对具体场景,在引入机器人时适当增加拟人化要素。研究表明,服务机器人共形与共情对人机价值共创有促进作用。据作者的走访,服务企业目前引入机器人大多采用外购方式,因此,如必要,在定制机器人时,除满足实用性功能外,可以在机器人拟人化外观与交互脚本上下功夫。一般而言,外观设计相对容易改良,而赋能共情能力则依赖于神经网络、生成式AI与大模型等技术的进步与推广。尽管如此,但企业可以控制的是,通过丰富服务机器人的语言脚本或嵌入生成式AI,来提升机器人在特定场景下的共情能力。例如,针对儿童服务开发适合儿童认知能力和思维习惯的回复脚本。另外需注意的是,服务机器人共形需要匹配其所表征的共情能力,过度外在拟人但缺乏共情可能并不是明智之举。当机器人缺乏共情能力时,相比于高度逼真的拟人形象,消费者对非拟人化的形象可能有着更高的包容度。

其次,企业应考虑丰富人机互动中的沟通线索,以提升消费者对机器人的社会存在感,从而促进人机价值共创。研究表明,当消费者有较强的社会存在感时,他们的人机价值共创意愿更强。除了提升服务机器人的拟人化设计水平,企业还可以考虑从服务环境、组织支持等方面进一步提升人机互动场景的社会真实性。一些研究认为服务中的社会存在感是服务机器人的自动化存在感与服务人员的人类社会存在感的结合(van Doorn等,2017)。因此,如有条件,采用服务人员与机器人相结合的混合服务方式可能是提升社会存在感的一种途径。在现实中,我们经常可见服务人员与机器人相互协作的服务情形。

最后,企业在实施机器人服务战略时,应考虑主流消费受众的定位,有针对性地进行拟人化设计与提升社会存在感,以节省资源。研究表明,对社会互动需求高的消费者,提升他们对拟人化机器人的社会存在感能有效促进其共创。而对社交互动需求低者,这种作用会减弱。对于后者,即使在缺乏社会存在感的环境中,他们对机器人也相对友好。基于成本效益原则,企业应该根据消费者类型合理安排服务提供者。例如,可以给予消费者服务机器人模式选择的自主权,让消费者自己选择人机交互模式(如标准化服务或个性化服务),以提升人机服务效率。对那些社会互动需求极高的消费者,可以设置人员与机器人服务选项,后台根据消费者的选择启动相应的服务流程。该策略可以帮助企业在机器人应用中更好地适应消费者的特征与需求。

(四)不足与展望

首先,本研究对服务机器人拟人化的假设是基于现实一般应用水平的,在实验设计上亦没有考虑服务机器人接近真实人类外观的拟人化水平。但不可否认,潜在的恐怖谷效应可能随拟人化程度的提升而突然出现。恐怖谷效应引发的人类身份危机或道德伦理问题可能会走进普通消费者的认知。该问题也必然成为未来研究用户对高度拟人化机器人接受态度的核心问题。

其次,本研究整体立论都是基于消费者认知视角。虽然这个视角非常重要,但可能忽略了其他利益相关者的认知,如设计人员的视角。而比较设计人员与消费者在机器人设计上的理念冲突可能是有趣的研究方向之一,这方面的研究可能有助于服务机器人在感性工学上的改进。

最后,在实验方法上,虽然本研究尽力模拟真实情景,但相较于田野实验或现实观察,其反映现实的效力依然相对较低。尽管基于一定的计量假设,上述问题可能并不会对实证结论的一致性造成显著偏误,但本着实证程序精益求精的研究态度,实验室双盲实验或基于大样本的多时点迟滞模型可能是未来研究可以考虑的改良选择。

| [1] | 杜建刚, 赵欢, 苏九如, 等. 服务智能化下的顾客行为: 研究述评与展望[J]. 外国经济与管理, 2022, 44(3): 19–35. |

| [2] | 刘伟, 董悦, 李纯青. 机器人并不“冰冷”: 消费者与智能社交机器人的情感关系研究综述[J]. 外国经济与管理, 2024, 46(6): 98–111. |

| [3] | 刘欣, 谢礼珊, 黎冬梅. 旅游服务机器人拟人化对顾客价值共创意愿影响研究[J]. 旅游学刊, 2021, 36(6): 13–26. |

| [4] | 吕兴洋, 杨玉帆, 许双玉, 等. 以情补智: 人工智能共情回复的补救效果研究[J]. 旅游学刊, 2021, 36(8): 86–100. |

| [5] | 颜志强, 苏金龙, 苏彦捷. 从人类共情走向智能体共情[J]. 心理科学, 2019, 42(2): 299–306. |

| [6] | 喻丰, 许丽颖. 人工智能之拟人化[J]. 西北师大学报(社会科学版), 2020, 57(5): 52–60. |

| [7] | 张仪, 王永贵. 服务机器人拟人化对消费者使用意愿的影响机理研究——社会阶层的调节作用[J]. 外国经济与管理, 2022, 44(3): 3–18. |

| [8] | 朱腾腾, 谢礼珊, 吴一景. 多方价值共创: 旅游虚拟社区结伴同游意愿的形成[J]. 旅游学刊, 2021, 36(12): 99–113. |

| [9] | Blut M, Wang C, Wünderlich N V, et al. Understanding anthropomorphism in service provision: A meta-analysis of physical robots, chatbots, and other AI[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2021, 49(4): 632–658. |

| [10] | Čaić M, Mahr D, Oderkerken-Schröder G. Value of social robots in services: Social cognition perspective[J]. Journal of Services Marketing, 2019, 33(4): 463–478. |

| [11] | Chi O H, Chi C G, Gursoy D, et al. Customers’ acceptance of artificially intelligent service robots: The influence of trust and culture[J]. International Journal of Information Management, 2023, 70: 102623. |

| [12] | Choi S, Mattila A S, Bolton L E. To err is human(-oid): How do consumers react to robot service failure and recovery?[J]. Journal of Service Research, 2021, 24(3): 354–371. |

| [13] | Dang J N, Liu L. Do lonely people seek robot companionship? A comparative examination of the loneliness–robot anthropomorphism link in the United States and China[J]. Computers in Human Behavior, 2023, 141: 107637. |

| [14] | Davenport T, Guha A, Grewal D, et al. How artificial intelligence will change the future of marketing[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2020, 48(1): 24–42. |

| [15] | De Kervenoael R, Hasan R, Schwob A, et al. Leveraging human-robot interaction in hospitality services: Incorporating the role of perceived value, empathy, and information sharing into visitors’ intentions to use social robots[J]. Tourism Management, 2020, 78: 104042. |

| [16] | Fiske S T, Cuddy A J C, Glick P. Universal dimensions of social cognition: Warmth and competence[J]. Trends in Cognitive Sciences, 2007, 11(2): 77-83. |

| [17] | Im J, Qu H L. Drivers and resources of customer co-creation: A scenario-based case in the restaurant industry[J]. International Journal of Hospitality Management, 2017, 64: 31–40. |

| [18] | Kim T, Lee O K D, Kang J. Is it the best for barista robots to serve like humans? A multidimensional anthropomorphism perspective[J]. International Journal of Hospitality Management, 2023, 108: 103358. |

| [19] | Kim T, Song H. How should intelligent agents apologize to restore trust? Interaction effects between anthropomorphism and apology attribution on trust repair[J]. Telematics and Informatics, 2021, 61: 101595. |

| [20] | Lin Y T, Doong H S, Eisingerich A B. Avatar design of virtual salespeople: Mitigation of recommendation conflicts[J]. Journal of Service Research, 2021, 24(1): 141–159. |

| [21] | Liu C M, Xie L S. Formal versus casual: How do customers respond to service robots’ uniforms? The roles of service type and language style[J]. International Journal of Hospitality Management, 2023, 114: 103566. |

| [22] | Liu W F, Zhang S, Zhang T T, et al. The AI empathy effect: A mechanism of emotional contagion[J]. Journal of Hospitality Marketing & Management, 2024, 33(6): 703–734. |

| [23] | Lu L, Zhang P, Zhang T T. Leveraging “human-likeness” of robotic service at restaurants[J]. International Journal of Hospitality Management, 2021, 94: 102823. |

| [24] | Lv X Y, Yang Y F, Qin D Z, et al. Artificial intelligence service recovery: The role of empathic response in hospitality customers’ continuous usage intention[J]. Computers in Human Behavior, 2022, 126: 106993. |

| [25] | Mende M, Scott M L, van Doorn J, et al. Service robots rising: How humanoid robots influence service experiences and elicit compensatory consumer responses[J]. Journal of Marketing Research, 2019, 56(4): 535–556. |

| [26] | Sheehan B, Jin H S, Gottlieb U. Customer service chatbots: Anthropomorphism and adoption[J]. Journal of Business Research, 2020, 115: 14–24. |

| [27] | Song B, Zhang M, Wu P P. Driven by technology or sociality? Use intention of service robots in hospitality from the human–robot interaction perspective[J]. International Journal of Hospitality Management, 2022, 106: 103278. |

| [28] | Song J Z, Gao Y H, Huang Y L, et al. Being friendly and competent: Service robots’ proactive behavior facilitates customer value co-creation[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2023, 196: 122861. |

| [29] | van Pinxteren M M E, Wetzels R W H, Rüger J, et al. Trust in humanoid robots: Implications for services marketing[J]. Journal of Services Marketing, 2019, 33(4): 507–518. |

| [30] | Xie L S, Lei S H. The nonlinear effect of service robot anthropomorphism on customers’ usage intention: A privacy calculus perspective[J]. International Journal of Hospitality Management, 2022, 107: 103312. |

| [31] | Yoganathan V, Osburg V S, Kunz W H, et al. Check-in at the Robo-desk: Effects of automated social presence on social cognition and service implications[J]. Tourism Management, 2021, 85: 104309. |

| [32] | Zhang A D, Rau P L P. Tools or peers? Impacts of anthropomorphism level and social role on emotional attachment and disclosure tendency towards intelligent agents[J]. Computers in Human Behavior, 2023, 138: 107415. |

| [33] | Zhang X Y, Balaji M S, Jiang Y Y. Robots at your service: Value facilitation and value co-creation in restaurants[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2022, 34(5): 2004–2025. |

| [34] | Zhu D H, Chang Y P. Robot with humanoid hands cooks food better? Effect of robotic chef anthropomorphism on food quality prediction[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2020, 32(3): 1367–1383. |

| [35] | Zhu T T, Lin Z B, Liu X. The future is now? Consumers’ paradoxical expectations of human-like service robots[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2023, 196: 122830. |