2024第46卷第12期

2.浙江工商大学, 浙江 杭州 310000

2.Zhejiang Gongshang University, Hangzhou 310000, China

组织能力是组织利用各种资源执行一系列相互协调的任务、最终实现特定目标的能力(Helfat和Peteraf,2003)。组织能力是战略管理和组织研究领域的重要话题,并被视为企业可持续竞争优势的主要来源(Sirmon,2021;Barney,1991)。在数字时代,新兴数字技术重新定义了客户需求与市场竞争格局,不断催生出新的业态、商业模式与组织结构,在带来广阔机遇的同时,也使得企业面临不确定性更高、挑战愈发严峻的经营环境(陈晓红等,2022;陈德球和胡晴,2022)。因此,组织能力对于企业应对挑战、持续成长而言尤为重要,理解并揭示组织能力的构建之道已成为企业迈入中国式现代化建设新阶段、实现高质量发展的重要理论与实践问题(蔡莉等,2024;陈衍泰等,2022)。近年来学者们陆续提出,组织亟须打造多种与战略或创业决策相匹配的组织能力,诸如动态能力、吸收能力、双元能力、适应能力、联盟能力、研发能力、创新能力和国际化能力(焦豪等,2021;Kim等,2022;Paruchuri和Eisenman,2012)。

组织能力的概念由来已久且研究成果丰富,既往研究大多从宏观层面解释组织作为行为主体如何形成其能力,忽视了组织能力产生的微观机理,对于组织能力从何而来、如何演变的理解仍相对有限,研究成果难以有效指导企业实践(Felin和Foss,2009;Foss和Pedersen,2016)。例如,学术界虽然认识到动态能力对于企业成长的重要性,但研究者大多认为组织惯例是形成其动态能力的基础。这种从宏观层面展开的研究无法揭示组织能力产生与涌现的过程,难以为企业管理者打造与管理组织能力提供可操作的指导。

随着战略与组织领域微观基础研究的推进,越来越多学者呼吁从微观基础视角展开组织能力的相关研究。微观基础研究提供了一套广泛的研究启发式和解决问题的方式,强调微观分析层次及其跨层机制,通过探索低于组织层面的概念来揭示企业如何打造与发展组织能力(Gavetti,2005;Felin和Foss,2009;Barney和Felin,2013)。微观基础的研究视角为组织能力理论注入新的活力,不仅加深了对于组织能力构建的微观理解,更进一步打开组织能力涌现的过程黑箱,推动组织能力相关理论的创新与突破(Felin等,2012;Aggarwal等,2017)。

同时,组织能力的构建并不是企业内个体知识与能力的简单加总。由于企业决策者很难直接针对组织能力进行管理,对于采取哪些行为和过程来构建组织能力尚无明确答案。微观基础的视角将组织内的个体、结构与过程作为研究焦点,关注微观要素及其间互动过程,有利于帮助企业决策者明确哪些微观要素及互动过程能够促进组织能力涌现(Gavetti,2005;Abell等,2008;Felin等,2015)。只有深入理解组织能力的微观涌现过程,决策者才能有针对性地通过聘用关键员工、设计组织结构、改变工作流程等具体管理活动培育所需的组织能力,为企业维持并获取可持续的竞争优势提供可具操作性的理论依据。

尽管如此,当前基于微观基础视角的组织能力研究仍然较为分散。这体现在几个方面:首先,尚未系统地研究微观层面的组织能力要素及其互动关系。学者大多就微观层面某个特定要素展开研究,缺少关于微观要素之间的互动的系统性思考,尤其是组织能力的涌现机制。其次,对数字经济作用于组织能力微观要素和涌现机制的认识仍知之甚少。数智技术的广泛运用正在重塑组织内个体的行为、互动过程及组织结构,深刻改变着企业组织能力的构成要素和涌现过程,当前研究缺乏应对数字经济时代不确定性环境挑战下构建组织能力的明确指引。最后,既有研究大多聚焦于西方情境,对中国制度情境作用于组织能力微观要素及其涌现机制亟需深入的思考。关注中国独特的社会文化制度下微观要素间互动及组织能力的涌现过程,将为深化组织能力的微观基础研究、构建中国特色的本土理论提供支持。

鉴于此,本文将围绕低于组织层面的微观要素,聚焦于组织能力涌现机制这一核心内容,对组织能力微观基础的相关研究展开系统性的回顾梳理与文献述评,厘清组织能力的微观构成要素、要素互动及其涌现过程,揭示组织能力从微观层面到宏观层面形成的内在机制。同时,本文进一步探讨了数字经济时代及中国制度情境如何影响企业组织能力的微观构成要素与涌现过程演变,并构建了组织能力微观基础与涌现机制的理论框架,为中国企业应对数字经济时代环境不确定性、创建竞争优势提供理论依据和实践指引。

二、组织能力微观基础的内涵与研究概况(一)组织能力微观基础的内涵

1.组织能力微观基础的概念

微观基础是近年来管理学领域重要的研究主题,尤其在战略领域(Foss和Linder,2019;Felin等,2015;Aguinis和Molina-Azorín,2015)。微观基础研究的基本主张是还原论,认为宏观层面的概念(如组织能力、企业绩效等)及其相互作用的因果关系应还原到微观层面的构成要素(Coleman,1990;Winter,2013;Abell等,2008)。换言之,微观基础研究是一种多层解释,侧重微观分析层次及其跨层机制,关注自下而上的聚合过程,进而揭示组织层面结果的涌现机理。

尽管微观基础研究得到了战略与组织研究领域内学者广泛的关注与认可,但目前尚处于探索阶段。对于微观基础的内涵与定义,学者们并未达成一致(Barney和Felin,2013),因此亟须厘清微观基础的概念,为理解组织能力的微观基础及其涌现机制奠定基础。

表1梳理了微观基础的定义。借鉴Barney和Felin(2013)与Felin等(2012)的观点,本文提出组织能力的微观基础是通过低于组织层次的因素来解释组织能力的形成,强调微观层次在解释中的优先性,集中考察个体、结构、过程三要素之间的互动关系与涌现机制。

| 代表学者及文献 | 微观基础的定义 |

| Gavetti(2005) | 管理者对战略决策问题的认知表现能够推动组织进行搜寻活动,促进能力积累 |

| Felin和Foss(2005) | 真正解释组织或任何集体的概念,需要从关键参与者的个体开始 |

| Teece(2007) | 差异化的技能、流程、程序、组织结构、决策规则等是组织感知、获取及重新配置能力的要素 |

| Eisenhardt等(2010) | 个体及团队行为塑造的战略及动态能力,促进组织层面绩效的涌现 |

| Barney和Felin(2013) | 在任何关于微观基础的讨论中,组织层面的聚合及涌现都应该是研究的核心,探讨个体层面因素的相互影响如何涌现到组织层面、聚合成组织层面的结果 |

| Felin等(2015) | 从微观层面个体行为和互动、过程与结构的角度来解构宏观层面的概念,了解组织层面变量如何从微观要素的互动中产生,以及宏观层面变量间关系如何通过微观个体行为与互动的中介作用受到影响,强调了分析的层次 |

| Foss和Pedersen (2016) | 从低于现象本身的分析层次来解释现象的成因或相关的结果,强调较低层次的个体行为和互动与组织层面结果的因果关系 |

| 资料来源:作者根据相关文献整理。 | |

2.组织能力微观基础的构成要素

个体、结构和过程是现有微观基础相关研究普遍认同的三个基本要素(Felin等,2012,2015)。其中:(1)个体要素是微观基础研究的落脚点。企业的战略与绩效源自组织内个体。组织内成员的认知、情绪、知识和行为对组织能力的构建发挥着重要作用。(2)结构要素指那些促进或限制组织内个体和集体互动的条件(Felin等,2012),是企业基于特定目的设计的整合机制。结构要素(如组织结构、部门及团队结构)通过影响组织内成员互动过程,从而影响企业的行为选择。(3)过程要素涉及一系列相互关联事件的发生顺序,强调了时间维度对个体间互动过程及组织能力涌现所产生的作用,是理解组织能力涌现机制的关键(Felin等,2012)。个体、结构、过程三要素间的相互作用,共同影响组织能力的涌现(Felin等,2012)。个体作为资源与能力的载体和行动人,是分析组织如何构建能力的基本单位。组织结构需要个体支撑,组织内发生的互动过程需要各层级的个体执行一系列任务与事件(Roscoe等,2019)。结构要素不仅为个体行为和人际互动提供了前提条件,更会影响个体之间知识流动、资源整合与机会利用等互动过程。

近年来,群体也被视作另一种重要的微观要素。原因在于,战略领导或高管团队等群体的特征、结构、心理属性及互动行为通过企业相关战略决策的制定,影响着组织能力的涌现过程(Vera等,2022)。例如,高管团队成员向CEO负责,在组织内形成一个目标统一、共同行动的独特群体,进而对企业所采取的战略行动产生重要影响。可见,群体通过进一步细化“个体”要素,拓展了原有的“个体—结构—过程”分析框架,成为微观基础的构成要素之一。

3.组织能力的涌现机制

涌现(emergence)是微观基础研究的核心,也有学者将其称为聚合或转换过程(Barney和Felin,2013;Helfat和Peteraf,2015)。涌现是指企业内个体、结构、过程等微观要素之间相互作用,进而促成组织层面变量发生变化的过程。组织能力并非企业内个体知识与能力的简单加总,其涌现通常是个体、结构、过程等微观要素共同作用的结果(Felin和Foss,2005)。

(二)组织能力微观基础的研究概况

战略与创业决策的制定、执行并转化为企业绩效与竞争优势,离不开不同类型组织能力在连接个体行为和组织结果过程中发挥的中介桥梁作用(Soo等,2017;Augier和Teece,2009)。明确组织能力的微观基础以及不同类型的组织能力如何实现从微观到宏观层面的涌现,是理解和实现企业组织能力构建的重要基础。

为更全面地理解上述研究问题,本文参考了焦豪等(2021)文献检索方法,从以下五个步骤获取相关文献。第一,文献检索的期刊范围。本文选取了管理学领域高水平的国内外期刊。其中,英文期刊限定为UTD 24本和FT 50本管理类高水平期刊,中文期刊则限定为CSSCI期刊。第二,文献检索的时间范围。本文以2005—2022年作为文献检索的时间范围。原因在于,Felin和Foss(2005)及Gavetti(2005)相对明确地讨论了组织能力微观基础这一概念,推动着战略与组织领域的学者将注意力从宏观组织层面转向微观个体层面(Contractor等,2019)。第三,英文文献的检索。本文以Web of Science核心合集作为依据,以“microfoundation”“micro-level”“organizational capability”“capability”

研究小组成员对上述98篇进行阅读与整理,对文献的发表时间、期刊分布及研究对象进行归类,并归纳微观基础要素的不同维度,总结涌现机制等相关内容。经梳理,本文发现:

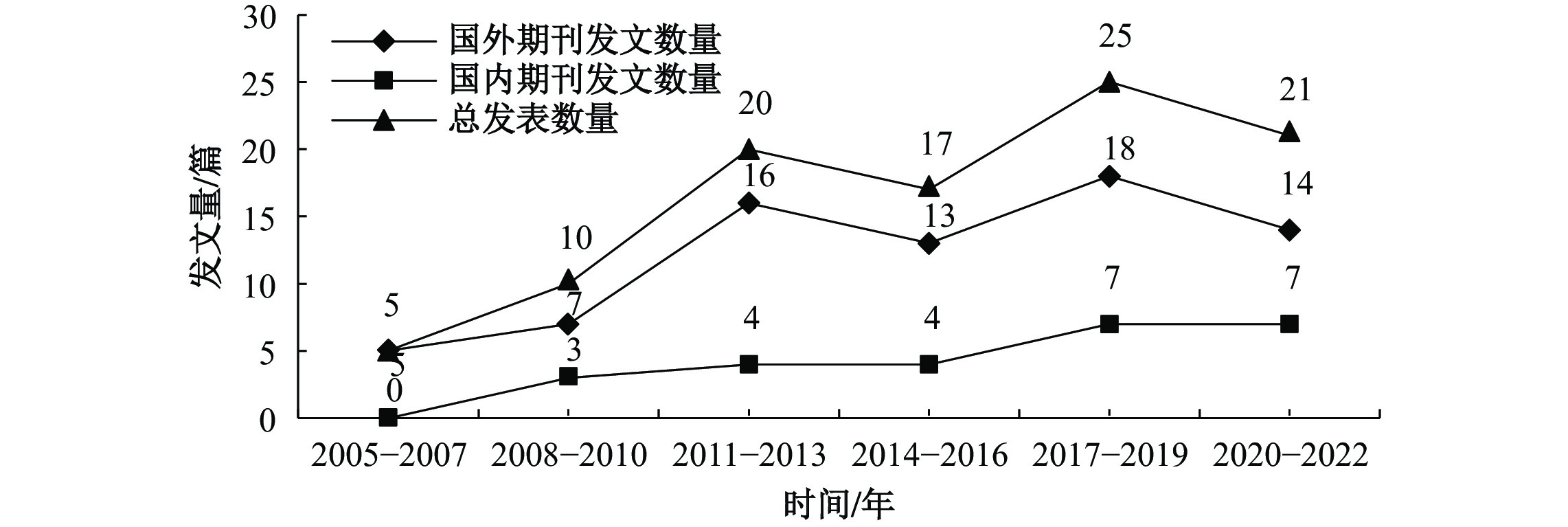

第一,时间脉络方面,2005—2022年期间,组织能力微观基础文献整体呈现出阶段性上升趋势(见图1)。2012—2022年是组织能力微观基础研究的快速发展时期。然而,大多数研究基于西方发达国家的情境展开,中国情境下的研究起步相对较晚且数量偏少。国内研究起步于2009年,直到2018年才逐渐关注到组织能力的微观基础。

|

| 图 1 文献数量变化趋势(2005-2022) |

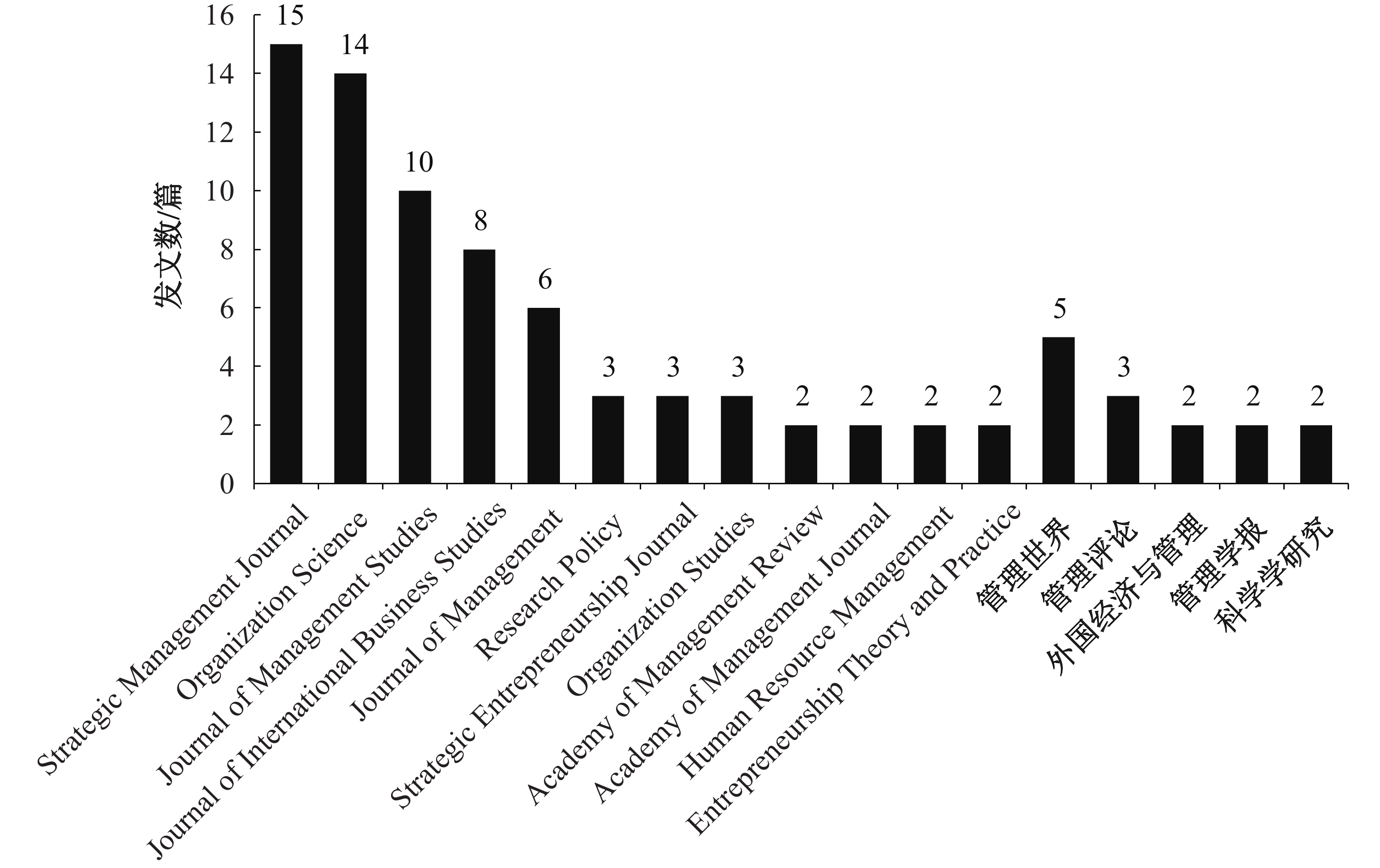

第二,期刊分布方面。英文文献主要发表于Strategic Management Journal、Organization Science、Journal of Management Studies、Journal of International Business Studies、Journal of Management等国际顶级期刊,中文文献主要发表于《管理世界》《外国经济与管理》《管理评论》《管理学报》《科学学研究》等国内重要期刊(见图2)。上述研究成果为本文深入探究组织能力的微观基础奠定了基础。

|

| 图 2 期刊发表平台① |

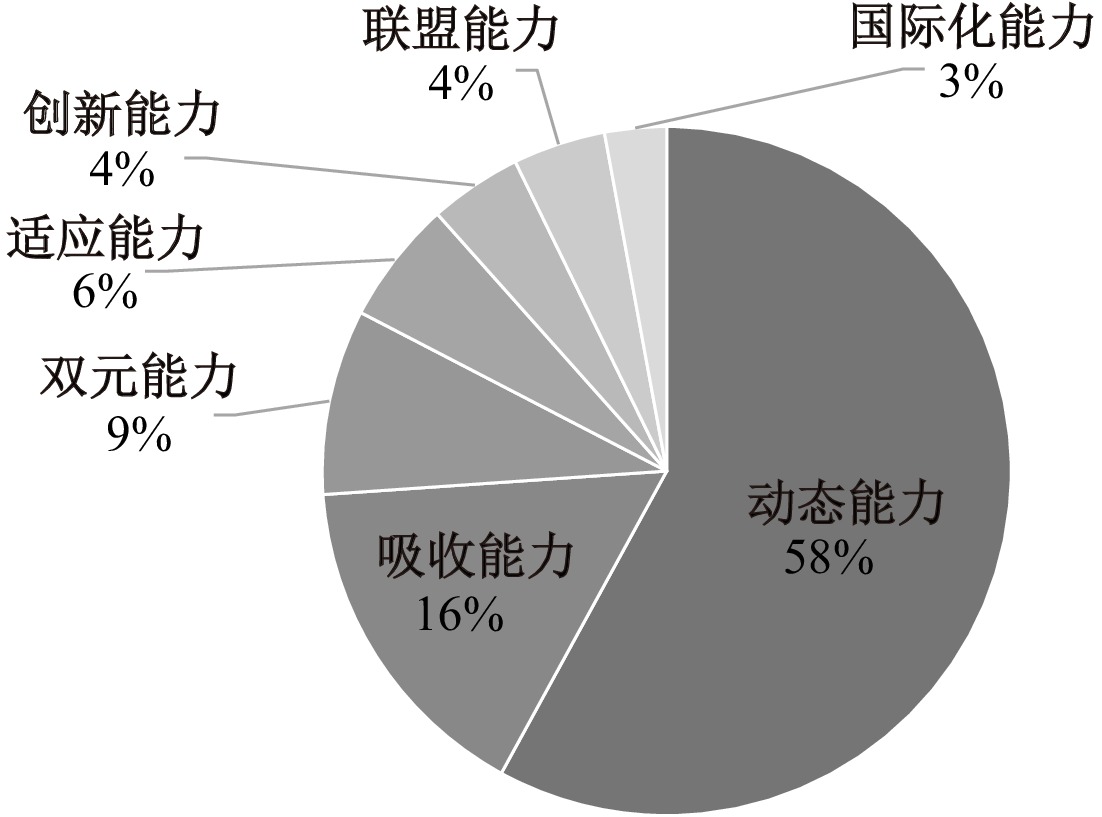

第三,研究主题方面。图3表明超过半数的研究围绕动态能力的微观基础展开,吸收能力、双元能力和适应能力紧随其后。也有部分学者基于特定的研究情境探究运营能力、国际化能力、创新能力、联盟能力等其他类型组织能力的微观基础。

|

| 图 3 研究主题分布图 |

遵循Barney和Felin(2013)、Felin等(2015)的研究,本文从个体、结构、过程三要素的角度进一步梳理组织能力微观基础的文献。

(一)个体要素

个体是组织能力微观基础的重要因素(Foss,2021)。现有研究主要从战略领导、中层管理者、基层与关键员工这三类主体相应展开。

1.战略领导

作为组织中的资源分配者与决策制定者,战略领导一直是组织能力微观个体层面的重点研究对象(Contractor等,2019)。当前研究围绕战略领导或高层管理者的人力资本、认知结构及社会网络等展开,探讨其对组织能力涌现与演变的影响(Foss和Linder,2019;Foss,2021)。

(1)基于职业经验、管理技能、隐性知识的人力资本。管理者的人力资本不仅是企业构建组织能力的关键资源,更是组织能力产生的起点。一方面,高管所具备的专业知识与技能是制定决策与发展组织能力的前提基础(Soo等,2017)。例如,Distel等(2022)揭示了跨国公司通过聘用有创业技能的企业家以提升内部高管的创业能力,进而推动动态能力的构建。另一方面,高管经过长时间实践所积累的独特经验与隐性知识影响其对于内外部环境的判断与评估并为后续决策制定提供了基本指导,影响组织能力的发展过程(Gaba等,2023)。

(2)基于动机、情感、启发式的认知结构。高管的认知表征、启发式与心理过程影响其资源配置方式,塑造着独特的行为逻辑并影响组织能力发展过程。现有研究体现在三个方面:首先,基于个体差异形成的认知特征是高管判断与行为选择的基础(Kiss等,2020)。其次,高管认知受有限理性约束,所应用的启发式与注意力配置影响组织能力的发展路径。例如Ott等(2017)认为,管理者依据启发式及简单规则来灵活指导自身行动,节约认知资源,有效应对市场动荡并采取更多行动来捕捉更多稍纵即逝的机会,从而塑造企业核心能力。最后,不同类型的心理认知过程会影响高管对环境的判断与发展组织能力的相关决策。

(3)基于人际关系与社会网络的社会资本。管理者与组织内外多方利益相关者存在着正式与非正式的社会纽带,所形成的社会网络对组织能力的发展产生重要影响。一方面,高管社会网络的结构与质量决定着其接触信息的总量与渠道,影响组织内外成员基于知识共享、资源流动的互动。例如,Mäkelä等(2012)发现,子公司HR经理通过多维度的社会关系网络获得的知识影响着行为决策并塑造了企业的战略人力资源管理能力。另一方面,高管社会网络的辐射范围、个人所处位置及嵌入程度存在差异,通过影响高管对组织资源的获取与利用过程塑造着组织能力涌现过程(Rogan和Mors,2014)。Paruchuri和Eisenman(2012)认为,占据中心位置或跨越更多结构洞的发明者在企 业创新活动中发挥更大作用,影响组织研发能力的涌现与发展。

2.中层管理者

作为连接高层决策者与基层员工的重要一环,中层管理者的认知与行为也会影响组织能力的形成与发展。他们不仅承担着战略决策上传下达与推动执行的重要角色,还要主动识别机会发起自主决策(李炜文等,2022)。早期研究关注了中层管理者认知因素对于双元能力、动态能力发展的影响(Taylor和Helfat,2009)。随着微观基础研究不断推进,学者们从更多元的视角探究中层管理者的行为与互动过程,揭示其对于组织能力涌现的影响。例如,Tippmann等(2012)基于知识搜寻的理论视角,分析了中层管理者如何运用不同的问题构建方式并通过知识搜寻活动应对非常规事件以提高组织能力。

3.基层员工、关键员工及广义的个体

除高管人员之外,学者们开始关注非高管员工对组织能力涌现的影响(Teece,2007;Helfat和Peteraf,2015)。这些非高管员工集中体现在基层员工、关键员工与广义个体三个方面。

基层员工方面,学者通过探究基层员工的认知与行为来揭示组织能力涌现。Salvato和Vassolo(2018)揭示了个体层面员工的变革建议与行为如何通过建设性对话与高质量的人际关系聚合为企业层面的动态能力。关键员工方面,学者关注知识人员、外派员工、技术专家的隐性知识、独特经验及互动行为对企业构建特定组织能力的作用。例如,Kim等(2022)认为,从总部培训后回归子公司的外派员工可作为知识转移的中间人,将自身从总部获得的隐性知识通过内部传授与应用等方式,实现个体知识的传播与创新,将个体层面的隐性知识转化为组织层面的吸收能力,进而促进子公司能力构建。广义员工方面,学者关注了广义员工间的互动过程对于组织能力产生及演变的影响(邹波等,2019)。例如,Argote和Ren(2012)认为组织内的个体发展的交互记忆系统可以用于集体编码、储存、检索知识,促进组织知识资产的组合与更新,是动态能力的重要微观基础。

4.组织内的团队或群体

团队或群体也可视作微观层面特定的行动者

(二)结构要素

组织结构是影响个体认知与行为重复性、模式化的正式设计,包含了正式的工作角色、管理制度及非正式的沟通与连接,通常用来控制、协调工作活动与资源流动(卢艳秋等,2021)。个体处于组织之中,其认知过程与互动行为必然受到组织结构的制约(Gavetti,2005)。从结构要素视角进行的组织能力微观基础研究主要考察组织内正式与非正式结构及组织间关联对于企业内外成员之间互动及组织能力涌现过程的影响(Foss和Weber,2016)。

1.组织内的正式结构与非正式结构

组织内正式结构体现着层级规范与权力分配,影响员工之间的关系模式与能力构建决策的制定过程。当前研究更多围绕正式结构对于组织能力发展的影响展开,对于非正式结构关注较少。例如,Kim和Makadok(2023)利用NBA球队数据,探讨组织内不同的工作结构如何影响人力资本获取方式的相对有效性及组织能力发展。此外,组织结构并非一成不变,而是随着环境变化而不断演变,组织结构的调整也会影响组织能力的变化。卢艳秋等(2021)认为数字化转型浪潮使组织内部层级和外部边界逐渐模糊,组织结构向生态化、扁平化转变,促进了机遇感知与战略调整,进而提升了动态能力。

2.组织内结构与组织外结构

组织内部与外部的沟通渠道以及与不同利益相关者形成的关系网络影响着组织能力构建与涌现过程(Cohen和Levinthal,1990)。一方面,部分学者关注组织外的利益相关者,探究其认知、行为与互动对于组织能力形成的影响。例如,冯永春等(2016)认为企业应该通过与客户及外部活动者积极互动,根据特定需求打通内外部服务渠道等微观措施来提升动态能力与服务能力。另一方面,一些学者将组织内外结构整合,探究其对能力发展的影响。例如,Prange等(2018)认为组织内跨职能部门的协作、组织外跨边界的搜索及利益相关者之间的沟通与互动促成了动态能力的涌现。

(三)过程要素

尽管个体所拥有的人力资本、认知结构、社会网络是组织能力涌现的重要微观基础,但仅拥有资源并不能保证企业一定能塑造出特定的组织能力,必须采取一系列行动或流程来利用、整合及开发现有资源。因此,组织内个体执行的一系列相互关联的事件及互动过程对于组织构建特定的能力而言至关重要。部分学者通过研究事件或行动的时间顺序,探究组织能力如何演变,揭示能力的开发路径。例如,Zimmermann等(2015)认为,由战略领导自上而下发起的强制性规章制定过程和由一线经理自下而上发起的涌现性规章制定过程,促使着各部门就某些关键问题达成共识,化解了同时追求利用能力和探索能力导致的战略悖论,有利于组织双元能力的提升。

(四)不同微观要素间的互动

当前组织能力微观基础的研究大多从个体、结构、过程中的某一特定视角展开,但要素之间相互依存、相互作用,深入探究不同要素间的互动有助于深化对组织能力涌现过程的理解(Sirmon,2021)。同时,组织能力的构建与发展需要多种微观基础的支撑,从关注某一类特定的微观要素向探究多个微观要素共同作用的转变有助于推动微观基础研究的发展(刘立娜和于渤,2019)。例如,Roscoe等(2019)认为组织内个体开展的知识交流等行为促进了组织内信息整合,而这种个体间的互动行为发生在组织结构和内部流程的共同作用之下,有效的组织结构能促进个体间的互动频率,灵活的流程鼓励个体从错误中学习,共同作用于运营能力的涌现。

四、组织能力微观基础的研究方法与设计由于组织能力微观基础研究涉及个体、结构、过程等不同类型微观要素,如何刻画这些微观要素及其互动过程成为揭示组织能力涌现机制的一大挑战,通常需要学者选取恰当的研究方法和独特的数据来推进微观基础研究。数字时代背景下,人机智能体的协同行为、组织结构、内外部环境及其他微观要素之间的互动愈发复杂,对组织能力微观基础研究的开展提出了更高的要求(杨晓光等,2022)。

通过系统梳理以往组织能力微观基础文献中关于研究方法与设计的相关内容可以发现,以往研究中超过半数的成果采用理论研究或案例研究的方法(具体请见表2)。其中,英文文献涉及的研究方法更多元,包括理论构建、案例研究、二手数据、问卷调查、模拟、实验及混合研究等。相比之下,中文文献涉及的研究方法相对单一,多采用理论构建和案例研究方法。

| 研究方法 | 英文文献 (篇) | 中文文献 (篇) | 优势 | 劣势 |

| 理论研究 | 28 | 10 | 抽象微观要素及互动过程,推动理论突破与创新 | 缺乏数据支撑与检验 |

| 案例研究 | 19 | 9 | 直接获取丰富的微观数据,细致刻画组织能力涌现过程 | 追踪耗时长,样本限制,研究结论缺乏普适性 |

| 问卷调查 | 12 | 3 | 收集丰富的微观层面数据 | 样本质量、选择偏误,因果识别 问题 |

| 二手数据 | 6 | 2 | 公开数据获取便捷,认可度高 | 变量界定困难,难以体现微观要素之间的互动过程 |

| 实验 | 2 | 0 | 获取数据相对精准,明确因果机制 | 样本选择与实验程序的设计容易受到质疑 |

| 模拟 | 1 | 0 | 缓解微观数据获取限制,刻画过程机制 | 模型选择及参数设置合理性容易受到挑战 |

| 元分析 | 0 | 1 | 借助以往研究结果进行分析,发现普遍结论,相对客观全面 | 论文筛选主观性及研究质量容易受到质疑 |

| 多方法 | 5 | 0 | 有效规避单一研究方法的弊端,研究设计更加全面 | 工作量大、实施难度较高 |

| 资料来源:作者根据相关文献整理。 | ||||

虽然以往组织能力的微观基础研究涉及多种研究方法,但不同的研究方法各有利弊,适用于不同的研究情境。组织能力并非凭空产生、一成不变,而是在诸多微观要素持续互动的过程中逐渐涌现与动态演化而成。因此,组织能力微观基础的研究不仅要关注所涉及的多个分析层次,更需要关注能力涌现过程所体现的时间嵌入性。然而,定量的研究方法大多忽视或难以细致刻画组织能力涌现及演化过程。案例研究方法有利于全面地捕获多个分析层次及微观要素之间的互动过程,进而揭示组织能力的涌现机制。以往采用案例研究法的组织能力微观基础研究通常选取一家或多家典型企业,通过多次深入访谈、观察及其他可获取的企业公开资料,描述不同类型的微观要素并提炼要素之间的互动过程,进而揭示组织能力如何从微观到宏观层面的涌现。虽然案例研究有利于获取丰富的微观数据,进而抽象出组织能力涌现机制,但有限的样本及特殊的案例背景也使得研究结论的推广与普适性受到质疑(Vera等,2016;Roscoe等,2019)。鉴于案例法对开展微观基础研究的独特优势,学者们应予以重视。纵向案例研究尤其有助于学者长期追踪案例企业,细致观察并描述组织能力发展过程中不同决策主体的行为及其他微观要素在组织能力涌现过程中发挥的作用,深入刻画组织能力的生成性与演变过程,以更好地揭示组织能力涌现过程的复杂机制,为回答企业如何构建组织能力的问题提供指导。同时为规避案例研究的局限性,在研究设计方面可以辅助问卷调查、模拟仿真等其他研究方法,进一步提升研究结论的普适性。

对于实证研究而言,以往研究大多采用问卷调查的方法,通过多轮问卷发放收集丰富的微观层面的数据,进而通过跨层分析揭示组织能力的涌现机制。但不可否认的是,问卷调查方法也面临着数据质量、选择偏误、因果识别等诸多挑战。部分学者使用公开的数据库开展组织能力微观基础研究,虽然数据容易获取,但也面临着微观层面个体数据获取难度大、关键变量界定困难、研究设计难以体现个体之间随着时间推移而变化的互动过程及结果涌现过程等诸多挑战,仍需要补充并整合其他的研究方法,例如补充案例研究或实验,弥补原有的研究设计局限。

模拟仿真、实验、脑神经科学等前沿方法有利于更全面地揭示微观要素之间的互动行为及组织能力动态涌现过程。一方面,借助计算机再现活动基本场景的计算实验方法有利于刻画微观主体的行为特征及宏微观层次之间相互作用过程,从而揭示组织管理的复杂性及演化规律(盛昭瀚和张维,2011)。因此,学者们可以借助多智能体仿真建模(Agent-based model)和模拟的方法来缓解微观数据获取限制,刻画“从微观个体到宏观结果”的演化过程,更全面地揭示组织内微观要素的互动过程。比如基于理论和经验事实设置相关参数而开展的模拟仿真,可进一步结合案例研究获取的现实企业真实数据,不断优化模型的参数设置,使模拟结果更符合现实。组织能力的微观基础研究涉及个体之间的互动过程,也可以采用实验的方式,通过实验组与控制组的操纵厘清微观要素作用过程的因果机制,提升研究的科学性。另一方面,随着脑神经科学的不断发展,学者们也可以借助脑电技术模拟企业工作场景并观测微观个体的变化,进一步探讨个体在与其他微观要素互动过程中相关认知功能关联脑区的活动差异,打开组织能力涌现的过程黑箱。虽然模拟仿真、脑电实验等方法有利于揭示组织能力的涌现机制,但由于操作难度较大、使用门槛较高等制约,目前仅有极少数研究采用。

组织能力微观基础的研究通常还需要学者开发独特的数据来支持。例如Kim和Makadok(2023)选择利用NBA球队的赛季数据及联盟规则改变作为外部冲击来检验个体、结构及工作流程间的相互作用如何影响组织能力发展。作者将每支球队视为一个竞争组织,每队球员视为关键资源。由于篮球队规模较小,每位球员对团队的整体贡献更容易衡量和体现。作者通过开发独特且巧妙的数据进一步揭示了微观层面要素互动对组织能力获取的影响机制。

此外,以往研究根据不同类型组织能力的特性,选择特定的研究情境与设计。例如,围绕即兴能力展开的微观基础研究,通常在案例企业或问卷调查对象的选择上多聚焦于初创企业或选择医疗健康、互联网等技术要求高且环境动荡性高的行业样本。围绕吸收能力展开的组织能力研究偏好选择多行业背景的企业,这类企业很难保持所有涉及领域的高水平知识储备,更需要吸收不同背景的知识型员工及内部互动,有利于揭示吸收能力的涌现机制(Distel等,2017)。

五、组织能力的涌现机制微观基础研究的核心在于,解构宏观概念,同时深入探究微观因素如何互动及作用于组织层面结果的涌现机制(Abell等,2008)。对于涌现机制,学者们围绕组织能力如何从微观层面自下而上地聚合到宏观层面进行了刻画。比如,Barney和Felin(2013)指出微观层面个体行为、互动过程和组织结构的相互作用往往会使得宏观层面变量发生出乎意料的变化。Schreyögg和Kliesch-Eberl(2007)认为能力是社会互动的产物。Felin和Hesterly(2007)强调个体层面因素在解释中的首要地位,认为个体的共同知识以特定方式聚合成组织层面的知识与能力。

需要指出的是,部分相关理论(如经济学理论、社会学制度学派)也对微观主体的角色进行了探讨。然而,这些理论往往将组织内个体视为同质的或完全受环境因素影响的(Foss和Pedersen,2016)。比如基于完全理性假设的经济学理论认为所有组织内的决策主体都会收集全部信息,做出最理性的决策。如果这一假设成立,那么学者们的确没有必要研究微观主体的作用。此外,社会学制度学派认为所有的决策主体都会按照制度规范做出决策。如果这一假设成立的话,在同一制度环境下的决策者也会做出同样的决定。然而在现实中,组织内的决策主体并非完全理性的,也并非完全受环境因素制约和塑造(Contractor等,2019)。正因如此,对组织能力的微观基础,特别是从微观层面到宏观层面的涌现机制的研究至关重要。

梳理现有组织能力微观基础研究后发现,虽然研究成果不断增多,但学者们大多聚焦于特定要素,将个体、结构、过程等微观要素对组织能力的作用割裂开来,对于要素之间采用何种互动方式仍然缺乏明确阐释,尤其对于组织能力涌现过程和内在机制亟需深入剖析与统合。因此,在系统梳理组织能力微观基础文献的基础上,本文尝试提炼出四种涌现机制(见表2),并从代表性理论、研究对象与转换过程等角度对组织能力从微观到宏观的涌现机制进行阐释。

(一)管理者认知基础反映

认知能力涉及个体感知、筛选信息以及概念化的方式,是个体行为与决策的基础。企业高管作为组织的关键决策者,其认知基础与认知能力是组织能力形成的关键因素。因此,管理者的认知基础通过影响个体对外界信息的关注、判断与行为选择,最终导致企业差异化的决策过程与组织能力选择,该过程即为管理者认知基础反映驱动的组织能力涌现机制,代表性理论为高阶梯队理论,即企业组织能力的选择、构建与演变均为高层决策者价值观和认知基础的反映。具体来说,企业内的管理者无法掌握外界所有的信息与资源情况,只能在自身视野范围内进行选择性的观察与解读。因此,创业者或管理者的价值观、启发式及认知特征决定了其对于相关信息的解读与理解,其认知模式与过程有不同的偏好与倾向,差异化的认知过程会影响个体的行为选择,最终导致企业差异化的决策过程与组织能力选择。

Helfat和Peteraf(2015)从高管个体层面分析动态能力微观基础的研究正是这一涌现机制的代表。他们认为,高管在注意力与感知方面的认知能力通过专注特定的信息决定如何识别环境,影响感知机会与威胁的动态能力;解决问题和推理相关的认知能力通过思维过程设计商业模式和投资决策,影响获取机会的动态能力;语言、沟通和社会认知相关的认知能力通过说服他人、激发员工主动性来克服战略变革阻力,影响重组资产的动态能力。总之,高管个体在不同维度认知能力上存在差异,这些异质性会影响其动态管理能力有效性及行为决策,进而影响组织层面的结果,该过程即为管理者认知基础反映驱动的组织能力涌现机制。

虽然以往组织能力微观基础的研究大多聚焦在企业关键决策者基于动机、价值观、启发式的认知特征与过程,但管理者认知基础反映所驱动的涌现机制将微观个体局限在企业少数的高层管理者,忽视了除高管外的其他个体,而组织能力的涌现过程离不开中层管理者的上传下达、执行落实,也离不开基层员工的任务执行与信息反馈。尤其在当前数字经济时代背景下,物联网、人工智能及新兴通信技术的应用推动着企业基础资源逐渐模块化、数字化。面对日益激烈的竞争,企业需要更快速地定位并响应顾客需求,身处一线的基层员工及中层管理者能更快速地获取市场信息与用户诉求,越来越多的决策由他们直接做出,企业高层则更多提供支持性服务。因此,对于组织能力的构建而言,中层管理者与基层员工的影响不容忽视。

(二)社会互动

组织能力并非企业内成员所拥有能力的简单加总。企业内个体间的互动会使组织能力发生出乎意料的变化。组织能力可能大于或小于组织内成员能力的加总。因此,人与人之间的互动既是微观基础研究的核心关注点,更是组织能力涌现的关键。以往部分组织能力的研究认为组织惯例是组织能力的基础,然而组织惯例就是组织内个体间相对稳定的互动模式,因此揭示组织能力如何涌现就需要关注人与人之间如何互动。社会互动涌现机制的代表性理论是企业行为理论。基于有限理性的基本假设,组织内个体无法选择实施最优备选方案,只能通过多种形式来简化决策问题,根据预期绩效,设定并搜寻满足目标的解决方案(秦玲玲和孙黎,2019)。因此,组织内关键个体依据各自利益形成主导联盟,进而通过谈判、协商等互动过程做出战略选择并塑造组织能力,该过程即为社会互动驱动的组织能力涌现机制。

Srour等(2022)围绕董事长和CEO之间工作关系的研究是这一涌现机制的代表性论文。他们揭示了工作关系通过塑造组织内沟通氛围,进而构建知识创造及组织韧性相关能力的过程。具体来说,董事长与CEO之间的工作关系始于结构化的组织框架,基于此双方明确自身角色与职责,推动角色互补,形成开放的沟通模式;在结构化路径的基础上,双方进一步共享目标与价值观,形成认知认同并进一步发展人际关系,相互信任,形成更强的关系连接。董事长与CEO工作关系以个体行为与互动为基础,随着双方互动及关系不断深化,组织层面的沟通氛围与流程也不断推进,组织内的信息与知识在交流互动中转化为新知识,推动组织能力的发展。

以往组织能力微观基础的研究已经关注到人与人之间的社会互动过程,但涉及的个体仍局限在企业内少数关键个体,聚焦在董事会或高管团队成员,缺乏对于除高管之外的员工影响作用的探讨。此外,社会互动涌现机制所考虑的个体互动模式仍然比较单一,主要涉及企业内关键个体通过讨价还价的方式形成主导联盟,但现实中企业内个体的互动过程更加复杂。

(三)人力资本聚合

个体是组织能力微观基础分析的落脚点,依附于个体而存在的经验、技能、知识等人力资本不仅是个体行为决策的基础(Campbell等,2012),更是组织能力涌现的关键因素。企业为构建组织能力并实现特定的目标,需要聘用掌握特定技能与知识的员工。企业内所有员工的技能、经验与知识的简单聚合推动组织能力构建与演变,该过程即为人力资本聚合驱动的组织能力涌现机制,代表性理论是战略人力资本理论。传统的战略人力资本研究更多关注人力资本专用性程度对企业竞争优势的作用,其认为员工进行的企业专用性投资越高,其人力资本更适用于本企业,员工流动所带来的个人损失更大,进而导致议价能力降低,企业更容易留住拥有特定人力资本的员工并利用其人力资本实现发展。因此,企业从组织内外获取发展所需的员工并制定人力资源管理措施,通过聚合并利用全体员工的知识与技能来实现组织能力的形成与演化。

Stadler等(2022)关于拥有创新技术的工程师的流动对于企业能力与绩效影响的研究是这一涌现机制的代表性论文。聚焦工程师这一类特殊员工,他们认为拥有特定知识与技能的员工在公司内部流动是一种重新配置资源的重要形式。由于经验与专业知识依附于个体而存在,员工在企业内不同地域之间的流动为知识转移提供了渠道,有利于克服转移障碍,促进资源重组与组织学习,是组织建立新能力的重要基础。不仅如此,跟随员工迁移而来的新知识与技术还可以与迁入单位原有的知识及其他组织因素相互作用,产生替代或互补的差异化效应。

以往诸多组织能力微观基础的研究围绕不同类型员工的人力资本展开,积累了丰富的成果,但也忽视了一些关键问题。一方面,人力资本不同于其他有形或无形资源,它并不被企业所拥有。当前研究涉及的人力资本聚合的涌现机制更多是企业内所有员工人力资本的简单加总,其隐含假设为企业能够有效利用这些人力资本,但事实上,企业拥有人力资本不等于能有效利用。现实中也存在企业虽然获取了拥有特定人力资本的员工,但无法有效利用该资源实现特定目标。另一方面,当前研究中的人力资本聚合的涌现机制简化了个体间的互动过程,忽视了其他复杂多样的互动形式。以往研究多认为个体是被动接受组织的甄选,忽略了个体也会主动选择适合自己的企业(Teece,2007)。比如从同化(Homophily)、模仿(Imitation)、明星员工(Star employee)吸引作用的角度考虑,企业当前雇佣的员工会影响未来吸引哪些个体加入。

(四)自上而下驱动

组织内成员共同合作是企业构建组织能力、获取竞争优势的重要前提条件。以往研究大多关注少数高层决策者的个体特征与行为的影响,部分研究扩展到除高层之外的其他个体,探究处于不同层级的个体之间如何互动,进而推动组织能力涌现。其中的机制主要是组织目标或战略领导自上而下的驱动过程,即首先由企业高层制定组织目标,然后根据组织层级逐步分解并落实目标,进而推动组织能力发展与演变。自上而下驱动机制的代表性理论是目标框架理论。根据该理论,组织内存在多个目标。企业需要建立目标协调与调整的治理机制,高层领导者需要通过明确的支持来确保首要目标得以实现。该首要目标会通过抑制其他目标、激活特定知识来影响组织内个体的认知过程与行为偏好。具体来说,组织内各层级成员的动机与行为受到来自高层决策者首要目标自上而下驱动过程的影响,承担特定的角色与责任,被激励参与共同生产,依据共同目标选择行动,并为实现共同目标做出努力,在此过程中促进组织能力涌现。

Dixon等(2007)通过案例研究揭示了高管团队如何采用差异化领导方式自上而下地影响企业组织学习与组织能力的发展。面对不断变化的环境,高管团队首先意识到需要主动变革并适应环境挑战,继而需要将高层的理解自上而下地传递到整个组织。在企业变革初始阶段,高管利用自身权威,通过相对专制的领导方式打破以往管理传统对组织学习与能力发展的限制,通过吸纳外部高管、专业培训等方式推动利用式学习,以此发展吸收能力、运营能力。在第二阶段,高管团队采用更具参与性的管理方式,鼓励冒险、创新,促进探索式学习,进一步提升战略灵活性和组织吸收能力,该过程即为组织目标或战略领导自上而下驱动的组织能力涌现机制。

以往研究中,自上而下驱动的组织能力涌现机制涉及的互动过程较为简单,仅考虑了由组织目标或战略领导自上而下的推动过程。现实中,中层管理者和基层员工具有主观能动性,并非被动的接受者。他们对于高层传达的组织目标也会有自己的理解与期望,并通过组织内正式与非正式的沟通渠道自下而上反馈信息,影响高层决策或组织目标的调整。因此,自上而下驱动的涌现机制忽视了组织内成员互动过程中的反馈机制和循环过程,默认中基层员工是被动的接受者,从而忽视了来中基层员工自下而上的过程对于组织能力构建的影响。

| 涌现机制 | 管理者认知基础反映 | 社会互动 | 人力资本聚合 | 自上而下驱动 |

| 代表性理论 | 高阶梯队理论 | 企业行为理论 | 战略人力资本理论 | 目标框架理论 |

| 研究对象 | 高管 | 组织内关键个体 | 全体员工 | 全体员工 |

| 个体理性假设 | 有限理性 | 有限理性 | 经济理性 | 有限理性 |

| 转换过程 | 决策者对环境的不同解读决定企业的行为选择 | 关键个体互动过程塑造组织的行为 选择 | 企业内员工人力资本的简单加总 | 组织目标或战略领导自上而下地影响员工认知与行为 |

| 资料来源:作者根据相关研究整理。 | ||||

(一)数字时代下的组织能力微观基础研究

以往关于组织能力微观基础的研究多聚焦于传统的组织能力的涌现,数字经济时代新的环境特征对其提出了新挑战,也为理论创新提供了新机遇。智能化的数字技术、网络化平台化的商业模式以及基础资源和能力的数字化与模块化是数字经济的三个核心要素(陈晓红等,2022)。数字经济深刻影响着个体、结构和过程等要素及其间的互动关系,数字技术与传统的微观要素深度融合,不仅改变了传统组织能力的涌现过程(Svahn等,2017),更迫切要求企业打造数字时代所需的新型组织能力(Park和Mithas,2020),如AI能力(李树文等,2023)、大数据能力(马鸿佳等,2023)、组织复原力(周晓雪和崔淼,2023)、边界跨越能力(周文辉等,2023)及数字化相关的平台能力、转型能力等,以更好地利用数字资源与技术、创新产品与服务,应对内外部环境变化,助力数字化转型以维持竞争优势。

1.数字技术对个体要素的影响

从个体要素而言,数智技术运用对传统微观基础的核心假设“企业内人类个体是决策主体”提出挑战。首先,随着数字技术的发展,人类经验及认知的局限性日益凸显,智能化的数字技术从辅助工具逐渐演变为参与企业决策的主体,使得“个体”要素的组成发生变化,利用基于算法的信息搜索与模拟预测的优势,部分数智技术在一定程度上具备自动做出决策的能动性,可以作为个体的组成部分嵌入组织中,影响组织资源编排与学习过程,改变组织能力塑造过程,应该被视为组织能力微观基础研究的关键个体因素(Sirmon,2021;Murray等,2021)。其次,数字技术对组织内成员素质与技能提出新要求,通过影响组织内成员互动方式进而塑造组织能力。面对海量数据与新兴技术,管理者决策基础与方式转变,平台型、数字化的领导风格更有利于推动组织学习、修正认知偏差,组织内个体更注重数字技能与经验,强调数字化思维及认知模式转变,推动组织数字化能力涌现(Verstegen等,2019;刘松博等,2023)。最后,人类单主体向人类个体与数字技术交互的双主体转变,改变了组织能力涌现过程(Shrestha等,2019;吴小龙等,2022)。人类个体虽然存在认知局限,但其直觉、启发式及情绪感知等是独特能力,数字技术具有算法与信息搜索的优势但缺乏自我意识和社交能力,需要人类为其设定目标。组织依据所面临的环境动态性、任务类型等选择恰当的人机交互模式,减少冲突并发挥双向优势,促进组织能力培育与涌现。

当前组织能力微观基础的研究仍聚焦于通过考察企业内不同类型的人类个体的认知、情绪、知识及互动行为来解释传统组织能力的形成。随着数字经济发展及微观基础研究的推进,学者们对于个体要素构成的理解更加多元化,但对于非人类个体的数字技术如何限制、补充和替代人类个体的决策和行动,与人类个体结合形成不同的人机互动模式,双个体协同作用通过何种机制改变组织能力形成与涌现过程的研究还相对不足,有待于进一步挖掘与关注。

2.数字技术对结构要素的影响

从结构要素而言,数字经济与信息技术的深度融合使得组织外个体与企业内部个体的互动愈加频繁,为组织跨越边界创造条件。越来越多企业从传统的科层制转向平台型、生态型组织或采用临时团队等更灵活柔性的组织结构(魏江等,2019;黄晓芬和彭正银,2018;Stonig等,2022),通过构建商业平台与创业生态系统,尝试与组织外的群体开展形式多样的资源互换与整合活动,组织内外部互动关系发生改变,重塑着组织能力的涌现过程(罗兴武等,2021)。首先,数字技术的推广促使组织进一步开放创新,组织外个体的作用日益重要。Boons和Stam(2019)的研究表明,组织通过识别特定知识背景的组织外成员,将其吸收并纳入组织创新计划中,发挥其差异化背景的优势以提出创造性观点或方案,推动创新相关能力的形成。其次,平台型或生态型组织结构下,企业处于不同的位置节点,主导者及边缘者拥有不同的网络影响力,在资源获取、配置效率方面存在显著差异,影响组织能力的形成。处于结构核心节点的企业积极搭建平台,建立联结关系获取资源,提升组织机会开发能力(Svahn等,2017)。最后,组织内外不同主体的竞合关系与互动模式更加多元,内外驱动共同影响组织能力涌现。例如,Lobo和Whyte(2017)认为,参与复杂项目生态系统的企业,相互之间协调合作,适应和学习其他公司的软件和流程,使用数字技术在参与公司之间创建共享身份,利用现有知识构建组织能力。

当前组织能力微观基础研究的重点仍关注组织内部结构与组织边界内个体互动过程对能力涌现的影响。在数字时代情境下,新兴的组织结构如何影响企业内成员与外部多方利益相关者的互动过程,企业如何通过结构设计突破组织边界和约束机制,协调组织内成员与组织外多方利益相关者之间的权责分配与资源整合,内外主体共同驱动组织能力涌现的过程还缺乏深入系统的分析,这些现实问题对当前组织能力微观基础研究提出了新挑战。

3.数字技术对过程要素的影响

从过程要素来讲,数字经济时代冲击着以往按照职能形成的自上而下的管理模式。第一,基层员工身份转变及自我领导成为新趋势,自下而上地影响组织能力涌现过程。企业大量的基础资源和能力实现数字化和模块化,为快速创新以响应顾客需求,企业需要加快向下赋权,更多基层员工与市场直接对接,管理者更多提供支持性服务(戚聿东和肖旭,2020)。基层员工较以往拥有更多决策权和更高自主性,自下而上发起互动进而影响高层决策,重构组织内互动与能力涌现过程。第二,企业构建组织能力的过程并非发生在真空当中,不同的社会制度文化情境导致组织能力的形成与涌现过程存在显著差异,因此需要考虑微观要素所处情境的影响作用(Vera等,2022)。一方面,中国的制度文化情境与西方国家存在显著差异。以往组织能力微观基础研究多在西方情境下展开,难以解释中国制度文化情境下企业内个体、结构、过程的互动过程及结果的涌现机制。近年来,已有部分学者开始探究中国特有的制度文化对于组织能力涌现机制的影响(焦豪等,2021b)。另一方面,虽然中西方企业都受到数字经济的影响,但数字经济对微观要素之间的互动过程及组织能力涌现过程的影响仍然受到制度文化背景制约。已有研究多从不同角度单独探究数字经济对组织内成员互动过程、能力构建与战略转型的影响(陈衍泰等,2022;戚聿东和肖旭,2020)。但不容忽视的是,数字经济时代的“中国情境”由中国独有的制度文化和数字经济高速发展共同塑造,中国独特制度文化背景与数字经济发展相结合共同塑造出独特的微观要素互动特征,对组织能力涌现产生差异化影响。

当前组织能力微观基础研究的重点考察企业高层如何通过中层管理者进而影响基层员工这一自上而下的过程发起互动从而打造组织能力。在新时代背景下,更多一线员工或基层团队自下而上驱动着信息传递、资源流动与组织能力形成。基于战略领导的自上而下驱动与基于员工的自下而上驱动如何协同发起互动进而影响内部决策及组织能力涌现过程的演变仍有待探究。数字经济时代的“中国情境”如何影响组织能力的涌现过程仍需要进一步挖掘以构建更加情境化、更为系统的组织能力微观基础理论模型。

4.数字技术对组织能力涌现过程的影响

数字经济时代对不同类型的个体和组织在感知、理解、运用数字资源与数智技术上提出了更高的要求,学者们不仅要关注动态能力、吸收能力、双元能力、国际化能力等传统组织能力的涌现过程,更要关注数字时代所需的新型组织能力,探究企业如何打造不同类型的数字能力以适应环境变化、支撑数字化转型的需求。再者,数字经济时代颠覆了诸多基本假设,拓展了传统的“个体—结构—过程”三要素分析框架,赋予微观基础要素更广泛的内涵,改变着组织能力的涌现过程。因此,从涌现机制的角度来讲,数字经济时代下微观基础构成要素的新特征及要素之间的互动关系发生诸多变化,推动着组织能力涌现机制由原来的人类个体驱动向人类个体与数智技术相结合的双个体驱动转变、由原来的组织内成员驱动向组织内成员与组织外群体相结合的内外驱动转变、由自上而下驱动向自下而上与自上而下相结合的双向驱动转变。

本文遵循“个体—结构—过程”的分析框架,系统梳理并评述组织能力微观基础的相关研究,总结了四种代表性的组织能力涌现机制,并结合当前数字时代背景,探讨了数字技术对微观要素及涌现机制演变的影响。在此基础上,本文构建了一个组织能力微观基础研究的综合性概念框架(见图4),以完善并拓展现有的理论范畴,推动情境化的组织能力理论创新,为企业应对不确定性环境、创造竞争优势和获取价值提供实践指引。

|

| 图 4 组织能力微观基础研究整合分析框架图 |

(二)未来研究展望

涌现机制是组织能力微观基础研究的核心,但过往研究对于组织能力涌现机制的探究与总结还相对不足。整体而言,以往组织能力的微观基础研究大多在西方情境下展开,涌现机制的总结也多以西方企业为基础。东西方文化存在显著差异,尤其是中国文化源远流长,具有强大的解释力与生命力。关于组织能力涌现机制的提炼与总结可以尝试将东方思想与西方理论结合,进一步展开对话以增强理论的普适性

此外,当前关于组织能力涌现机制的总结,多以一般意义的成熟企业为基础,未能充分考虑企业之间的异质性。例如,创业企业是增强经济发展活力的重要部分,以往研究关注创业者的认知表征、人力资本和社会资本(Prashantham和Floyd,2012;Baron和Tang,2011);也探究了创业企业的组织结构设置与个体互动模式(Pryor等,2016)等,不同类型的微观要素相互作用,通过影响创业者或团队的信息搜索、机会识别与资源配置等行动,影响创业企业组织能力的产生。然而,数字技术的发展颠覆了传统的创业模式与组织形式,创业主体更加多元,参与模式更加灵活,更多依托创业平台和生态系统发起或参与创业,创业企业独特的微观要素互动构成及组织能力涌现机制仍有待更多的关注与探索。此外,未来研究还可以关注兼顾社会效益与经济效益的国有企业、重视控制与传承的家族企业,通过进一步揭示不同类型企业情境下微观要素之间的独特互动机制及差异化的组织能力涌现过程,尝试开发反映中国特色、对其他国家或地区企业发展具有借鉴意义的理论框架。

| [1] | 蔡莉, 杨亚倩, 詹天悦, 等. 数字经济下创新驱动创业过程中认知、行为和能力的跨层面作用机制——基于三一集团的案例研究[J]. 南开管理评论, 2024: 1-24. |

| [2] | 陈德球, 胡晴. 数字经济时代下的公司治理研究: 范式创新与实践前沿[J]. 管理世界, 2022, 38(6): 213–239. |

| [3] | 陈晓红, 李杨扬, 宋丽洁, 等. 数字经济理论体系与研究展望[J]. 管理世界, 2022, 38(2): 208–224. |

| [4] | 陈衍泰, 许燕飞, 郭彦琳. 数据驱动的动态管理能力构建机制研究——以杭州泛嘉集团为例[J]. 管理评论, 2022, 34(1): 338–352. |

| [5] | 焦豪, 杨季枫, 应瑛. 动态能力研究述评及开展中国情境化研究的建议[J]. 管理世界, 2021, b,37(5): 191–210. |

| [6] | 罗兴武, 张皓, 刘洋, 等. 数字平台企业如何从事件中塑造数字创新能力?——基于事件系统理论的钉钉成长案例研究[J]. 南开管理评论, 2021: 1-21. |

| [7] | 马鸿佳, 肖彬, 王春蕾. 大数据能力影响因素及效用: 基于元分析的研究[J]. 南开管理评论, 2023, 26(2): 143–153,165. |

| [8] | 戚聿东, 肖旭. 数字经济时代的企业管理变革[J]. 管理世界, 2020, 36(6): 135–152. |

| [9] | 秦玲玲, 孙黎. 构建管理的微观基础——马奇如何发展理论?[J]. 外国经济与管理, 2019, 41(10): 74–85. |

| [10] | 盛昭瀚, 张维. 管理科学研究中的计算实验方法[J]. 管理科学学报, 2011, 14(5): 1–10. |

| [11] | 魏江, 张莉, 李拓宇, 等. 合法性视角下平台网络知识资产治理[J]. 科学学研究, 2019, 37(5): 856–865. |

| [12] | 吴小龙, 肖静华, 吴记. 人与AI协同的新型组织学习: 基于场景视角的多案例研究[J]. 中国工业经济, 2022(2): 175–192. |

| [13] | 杨晓光, 高自友, 盛昭瀚, 等. 复杂系统管理是中国特色管理学体系的重要组成部分[J]. 管理世界, 2022, 38(10): 1–24. |

| [14] | Abell P, Felin T, Foss N. Building micro-foundations for the routines, capabilities, and performance links[J]. Managerial and Decision Economics, 2008, 29(6): 489–502. |

| [15] | Aggarwal V A, Posen H E, Workiewicz M. Adaptive capacity to technological change: A microfoundational approach[J]. Strategic Management Journal, 2017, 38(6): 1212–1231. |

| [16] | Aguinis H, Molina-Azorín J F. Using multilevel modeling and mixed methods to make theoretical progress in microfoundations for strategy research[J]. Strategic Organization, 2015, 13(4): 353–364. |

| [17] | Barney J, Felin T. What are microfoundations?[J]. Academy of Management Perspectives, 2013, 27(2): 138–155. |

| [18] | Bridoux F, Coeurderoy R, Durand R. Heterogeneous social motives and interactions: The three predictable paths of capability development[J]. Strategic Management Journal, 2017, 38(9): 1755–1773. |

| [19] | Cohen W M, Levinthal D A. Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation[J]. Administrative Science Quarterly, 1990, 35(1): 128–152. |

| [20] | Coleman J S. Commentary: Social institutions and social theory[J]. American Sociological Review, 1990, 55(3): 333–339. |

| [21] | Contractor F, Foss N J, Kundu S, et al. Viewing global strategy through a microfoundations lens[J]. Global Strategy Journal, 2019, 9(1): 3–18. |

| [22] | Distel A P, Sofka W, De Faria P, et al. Dynamic capabilities for hire – how former host-country entrepreneurs as MNC subsidiary managers affect performance[J]. Journal of International Business Studies, 2022, 53(4): 657–688. |

| [23] | Dixon S E A, Meyer K E, Day M. Exploitation and exploration learning and the development of organizational capabilities: A cross-case analysis of the Russian oil industry[J]. Human Relations, 2007, 60(10): 1493–1523. |

| [24] | Felin T, Foss N J. Strategic organization: A field in search of micro-foundations[J]. Strategic Organization, 2005, 3(4): 441–455. |

| [25] | Felin T, Foss N J, Heimeriks K H, et al. Microfoundations of routines and capabilities: Individuals, processes, and structure[J]. Journal of Management Studies, 2012, 49(8): 1351–1374. |

| [26] | Felin T, Foss N J. Organizational routines and capabilities: Historical drift and a course-correction toward microfoundations[J]. Scandinavian Journal of Management, 2009, 25(2): 157–167. |

| [27] | Felin T, Foss N J, Ployhart R E. The microfoundations movement in strategy and organization theory[J]. Academy of Management Annals, 2015, 9(1): 575–632. |

| [28] | Foss N J. Microfoundations in strategy: Content, current status, and future prospects[A]. Duhaime I M, Hitt M A, Lyles M A. Strategic management: State of the field and its future[M]. New York: Oxford University Press, 2021. |

| [29] | Foss N J, Linder S. Microfoundations: Nature, debate, and promise[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. |

| [30] | Foss N J, Pedersen T. Microfoundations in strategy research[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(13): E22–E34. |

| [31] | Gavetti G. Cognition and hierarchy: Rethinking the microfoundations of capabilities’ development[J]. Organization Science, 2005, 16(6): 599–617. |

| [32] | Helfat C E, Peteraf M A. Managerial cognitive capabilities and the microfoundations of dynamic capabilities[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(6): 831–850. |

| [33] | Helfat C E, Peteraf M A. The dynamic resource-based view: Capability lifecycles[J]. Strategic Management Journal, 2003, 24(10): 997–1010. |

| [34] | Kim H, Reiche B S, Harzing A W. How does successive inpatriation contribute to subsidiary capability building and subsidiary evolution? An organizational knowledge creation perspective[J]. Journal of International Business Studies, 2022, 53(7): 1394–1419. |

| [35] | Kim J, Makadok R. Unpacking the “O” in VRIO: The role of workflow interdependence in the loss and replacement of strategic human capital[J]. Strategic Management Journal, 2023, 44(6): 1453–1487. |

| [36] | Kiss A N, Libaers D, Barr P S, et al. CEO cognitive flexibility, information search, and organizational ambidexterity[J]. Strategic Management Journal, 2020, 41(12): 2200–2233. |

| [37] | Pandza K. Why and how will a group act autonomously to make an impact on the development of organizational capabilities?[J]. Journal of Management Studies, 2011, 48(5): 1015–1043. |

| [38] | Paruchuri S, Eisenman M. Microfoundations of firm R&D capabilities: A study of inventor networks in a merger[J]. Journal of Management Studies, 2012, 49(8): 1509–1535. |

| [39] | Prashantham S, Floyd S W. Routine microprocesses and capability learning in international new ventures[J]. Journal of International Business Studies, 2012, 43(6): 544–562. |

| [40] | Roscoe S, Cousins P D, Handfield R. The microfoundations of an operational capability in digital manufacturing[J]. Journal of Operations Management, 2019, 65(8): 774–793. |

| [41] | Soo C, Tian A W, Teo S T T, et al. Intellectual capital-enhancing HR, absorptive capacity, and innovation[J]. Human Resource Management, 2017, 56(3): 431–454. |

| [42] | Srour Y, Shefer N, Carmeli A. Positive chair-CEO work relationships: Micro-relational foundations of organizational capabilities[J]. Long Range Planning, 2022, 55(3): 102124. |

| [43] | Stadler C, Helfat C E, Verona G. Transferring knowledge by transferring individuals: Innovative technology use and organizational performance in multiunit firms[J]. Organization Science, 2022, 33(1): 253–274. |

| [44] | Svahn F, Mathiassen L, Lindgren R. Embracing digital innovation in incumbent firms: How Volvo cars managed competing concerns[J]. MIS Quarterly, 2017, 41(1): 239–253. |

| [45] | Taylor A, Helfat C E. Organizational linkages for surviving technological change: Complementary assets, middle management, and ambidexterity[J]. Organization Science, 2009, 20(4): 718–739. |

| [46] | Teece D J. Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance[J]. Strategic Management Journal, 2007, 28(13): 1319–1350. |

| [47] | Vera D, Bonardi J P, Hitt M A, et al. Extending the boundaries of strategic leadership research[J]. The Leadership Quarterly, 2022, 33(3): 101617. |

| [48] | Vera D, Nemanich L, Vélez-Castrillón S, et al. Knowledge-based and contextual factors associated with R&D teams’ improvisation capability[J]. Journal of Management, 2016, 42(7): 1874–1903. |

| [49] | Winter S G. Habit, deliberation, and action: Strengthening the microfoundations of routines and capabilities[J]. Academy of Management Perspectives, 2013, 27(2): 120–137. |

| [50] | Wollersheim J, Heimeriks K H. Dynamic capabilities and their characteristic qualities: Insights from a lab experiment[J]. Organization Science, 2016, 27(2): 233–248. |

| [51] | Zimmermann A, Raisch S, Birkinshaw J. How is ambidexterity initiated? The emergent charter definition process[J]. Organization Science, 2015, 26(4): 1119–1139. |