2024第46卷第10期

2.北京联合大学 管理学院, 北京 100101

2.School of Management, Beijing Union University, Beijing 100101, China

近年来,得益于数据、算法、算力三大要素的支撑以及应用场景的广泛实现,人工智能技术快速发展(Xu等,2022;赵放和刘雨佳,2020),并广泛应用于工业、农业、医疗、金融等领域,人机共生逐渐成为组织的新形态和劳动者工作的新情境。但人机共生的组织新形态势必会给企业带来多方面的影响,其中的负面影响之一便是企业面临的知识管理困境。在当今知识经济的背景下,知识构成了企业在面对不确定经济环境中增强持续竞争力的动力来源(顾丽敏和李嘉,2020),通过鼓励员工在工作场所主动分享掌握的知识,营造良好的知识分享氛围,促进知识的创造,是企业开展知识管理的重点和难点(余传鹏等,2023)。然而,员工不愿分享、刻意隐藏自身知识的现象屡见不鲜,这对企业开展知识管理带来了巨大的挑战。研究表明,人工智能产生的技术动荡及员工对人工智能技术的认识是数字经济时代知识隐藏的两大诱因(Arias-Pérez和Vélez-Jaramillo,2022)。员工因人工智能可能存在的对劳动者工作任务的“替代效应”,导致部分员工并不愿意帮助这个潜在的“竞争对手”,进而表现出拒绝共享知识甚至将自身知识隐藏起来的个体行为,而这种现象在人机偏害共生场景中最为明显(陈春花和梅亮,2019)。所谓人机偏害共生,是指人工智能可以在与人的交互中实现智能化提升,对人类员工进行部分替代、超越甚至于完全实现对人的功能替代,挤压了人的价值创造空间和生存机会(何江和朱黎黎,2023)。如在智能制造领域,熟练工人不断为智能机器所需的模型提供参数,以至于在拥有足够数据后,智能机器能够自主进行决策、制定方案、设计流程,并最终完成自适应制造,实现对工人的替代(Yang等,2019)。

近年来,员工知识隐藏行为的诱导因素成为学者关注的重要议题。已有文献将影响知识隐藏行为的因素分为四类:知识属性因素,如知识复杂性和知识所有权感知(Connelly等,2012);团队因素,如组织气氛(王成军和谢婉赢,2021)、团队合作和任务特性(Gagné等,2019);个人因素,如个人特质和个人目标(杨陈和张露,2021);环境因素,如工作要求、组织环境和行业文化(肖燕玲和李振东,2019)。然而,这些因素与员工知识隐藏行为之间关系的研究立足于传统工作场景,仅有少量文献涉及人工智能应用场景。有学者研究了人工智能引起的技术动荡、人工智能转型背景下失业风险感知、技术颠覆威胁感知与员工知识隐藏之间的关系,发现上述因素均与知识隐藏行为呈正相关(Arias-Pérez和Vélez-Jaramillo,2022;Xu和Xue,2023;徐广路,2022)。目前,尚未有研究在人机偏害共生情景下深入探究二者的关系及其中的复杂作用机理,本研究将对其进行补充,探讨基于相对剥夺感理论视角下我国人工智能应用对员工知识隐藏行为的影响效应、作用机制及边界条件。

本文在探索人工智能对员工知识隐藏行为的影响时,试图揭示在两者之间发挥作用的中间机制。根据行动者网络理论,人与非人行动者之间相互作用并形成异形网络,它们相互建构,共同演进。员工会很自然地将人工智能设备看作是与其主体性相当的特殊“群体”。通过与人工智能主体相比,同时考虑到当前人工智能的自学习、自适应、自编程、自成长特征(李德毅,2022)以及媒体中有关“机器换人”等负面言论诱导,一些员工认为未来人工智能机器将在一定程度上“抢走”其工作,自身的基本权利受到侵害,由此产生相对剥夺感,进而导致员工的知识隐藏行为。因此,本研究将员工的相对剥夺感作为社会认知理论“三元交互模型”中的个人因素,探索其在人工智能与员工知识隐藏行为间的中介作用。

此外,在人机共生理论中,智能机器被视为人类的扩展。人类与智能机器之间通过交互来协作完成任务。何勤和邱玥(2020)指出,人工智能拥有与人相似的思考和行动的能力,具备丰富的知识储备、超级运算能力和类人的表达系统。王春梅和冯源(2021)认为由于人工智能具有自主性与社会性,应该将其纳入主体范畴。袁曾(2017)指出,将人工智能主体性地位完全等同于人类的认知,无法解决主体之间责任承担的公平公正问题,而单纯地将人工智能作为工具的说法,忽视了人工智能具有的能够独立做出思考、表达意思的能力,因此,应该将人工智能的主体性地位视为不完全的主体性地位。综上,学者大都认同人工智能具有不完全的主体性地位,能够纳入主体的范畴,认为人工智能虽然具有物的属性,但也不能忽视其具有的类人特征,这使得在组织中人工智能与企业员工之间也可能会产生类似人与人之间的关系、行为等特征,故而本文将人工智能作为组织中一个重要的类人主体。当员工感受到自己的主体地位受到侵犯,在与人工智能进行交互时,会产生不满意、不愉快等情感体验,其认知和行为也会发生变化。因此,人机关系可能会影响人工智能与员工知识隐藏行为之间的关系。同时,伦理型领导在管理学研究中扮演着重要的角色,已成为许多组织管理者所倡导和追求的领导形式。伦理型领导对组织绩效和员工表现有积极作用(赵明清和刘士彬,2020)。人工智能的替代性会增加组织内部的张力,促进员工将注意力集中在应对其替代的影响方面,引致员工的知识隐藏行为(野中郁次郎和竹内弘高,2022)。当员工面对人工智能潜在的价值挤压产生相对剥夺感时,出于自身利益考虑会对新技术产生负面情绪,做出负面行为,进而危害组织整体的效率、利益。伦理型领导会在员工产生消极情绪时予以正面引导(苏小凤等,2018),提升员工的心理安全感,使员工更大程度上遵循组织整体价值(张笑峰和席酉民,2016),提高并维护自身的道德行为(Li等,2020)。因此,伦理型领导可能会影响员工相对剥夺感与知识隐藏行为之间的关系。综上,本研究试图探究人机关系和伦理型领导的两阶段调节效应。

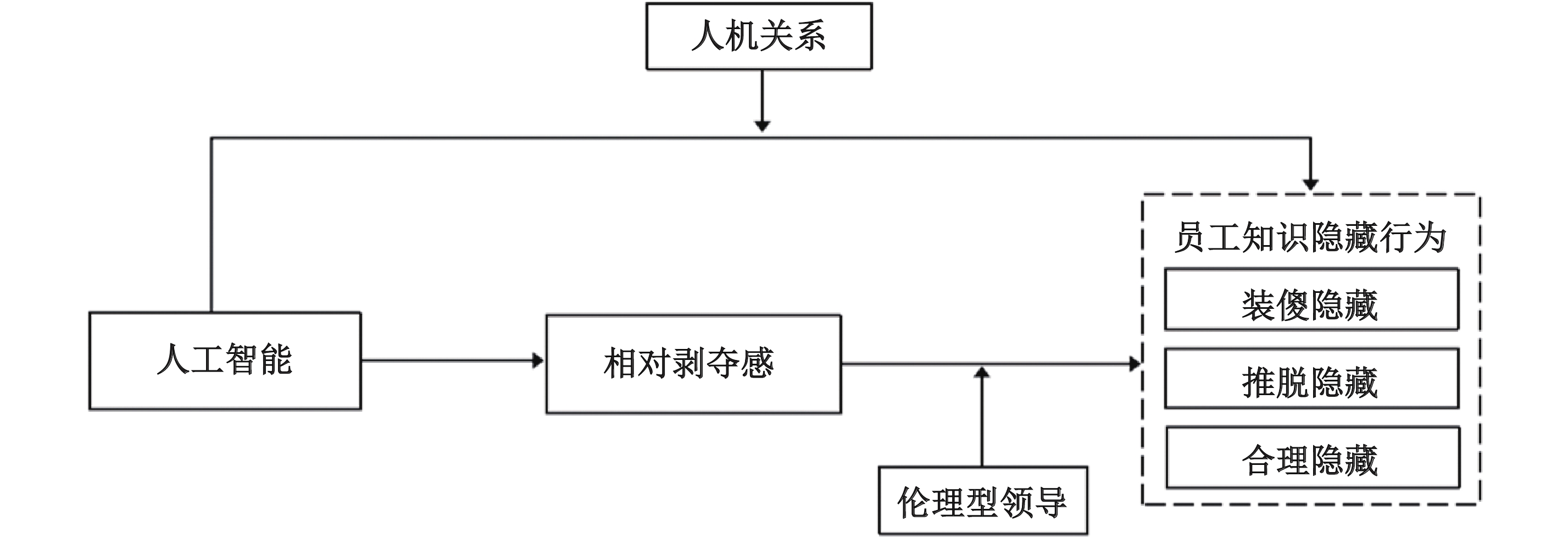

基于以上分析,针对当前企业面临的人机知识转化难题以及员工抗拒帮助智能机器进行学习的现实困境,本文结合社会认知理论、行动者网络理论和相对剥夺理论,探索人工智能对员工知识隐藏行为的影响机制,以及人机关系、伦理型领导的两阶段调节效应。具体而言,考察人工智能应用是否对员工知识隐藏行为产生影响?相对剥夺感能否在人工智能应用与员工知识隐藏行为间起传递作用?人机关系、伦理型领导在人工智能应用通过相对剥夺感影响员工知识隐藏行为的关系中所起作用的边界条件是什么?以期从理论和实践的角度为身处知识管理困境中的企业及员工提供有益建议。

与现有研究相比,本文的贡献在于:第一,关于员工知识隐藏行为的研究,较少关注到人工智能背景下的人机知识管理问题。本研究丰富了知识隐藏行为的内涵,以人机间知识传递为切口,进行人机关系的相关研究。第二,本文在社会认知理论与行动者网络理论搭建的框架下,使用相对剥夺理论解释员工由于人工智能而产生负面行为的机制,扩展了其应用边界,同时也为相关过程提供了新的解释视角。第三,人机关系这一变量是近年来随着人工智能的发展与应用才逐渐被学者们关注,本文选择其作为调节变量,对于这一新兴变量的认识更加全面。另外,伦理型领导变量在人工智能相关研究中较少被提及,本文将其作为人机关系中影响员工负面行为的调节变量,丰富了其在研究中的使用范围。

二、理论分析与研究假设(一)人工智能应用与员工知识隐藏行为

知识隐藏行为是指组织中的个体在面对人工智能自学习所需的数据标注、语料库建立、经验案例等的知识请求时表现出的刻意隐藏或掩饰自身专业知识、技能及经验的行为,是个体主动采取的消极人际互动行为(高天茹和贺爱忠,2019)。知识隐藏行为可分为三个层面,即装傻隐藏、推脱隐藏和合理隐藏。装傻隐藏是指知识所有者以不了解、不知道为由避免向请求者提供任何知识信息的隐藏行为;推脱隐藏是指知识所有者提供不正确的或部分的信息,或给予在未来提供完整答案的虚假性承诺的隐藏行为;合理隐藏是指知识所有者提供合理的解释,以说明为什么不能提供相关知识。相较于前两个维度,合理隐藏往往不具有欺骗性(Connelly等,2012)。

根据社会认知理论,个人行为的产生并非仅受内部力量驱使,也不是仅由外在刺激产生,而是认知因素、环境因素和行为三者之间相互调节、相互影响的结果(Bandura,1977)。社会认知理论以个人因素、行为因素和环境因素三个方面持续相互影响来解释该理论提出的“三元交互决定模型”,即人、行为、环境三者之间具有因果关联,三个方面相互影响,使个人行为受到当下所处情境的影响。人工智能作为现实场景中发生改变的环境因素,会通过其内在机制影响工作环境中员工的个体行为。具体而言,员工在人机知识转移过程中,可能会采取负面行为来保留自身具有权力属性的知识,以防被人工智能替代(Arias-Pérez和Vélez-Jaramillo,2022)。Arias-Pérez和Vélez-Jaramillo(2022)指出,当员工认为人工智能对他们的工作构成威胁时,会以各种可能的方式隐藏知识。当员工在一个因人工智能的到来而变得更加危险的环境中工作,并且认为人工智能对他们的工作构成威胁时,他们会感受到不安全、充满压力以及不受重视。当员工感到工作不安全时,他会将自己的精力和资源从工作中转移出来,不会投入足够的努力与同事分享知识(Jeong等,2023)。具体而言,员工不排除使用装傻、推脱或解释等方法来隐藏自己拥有的知识(Connelly等,2012)。尽管企业要求实际运用智能机器的员工与人工智能进行交互、合作,但员工出于自身利益考量,不一定遵守公司的指令。一方面,他们会采取防御性的行动,包括粗心大意、假装不知道被要求解决的问题(Bari等,2020)。另一方面,他们将尽可能地延迟分享关键知识,以便在公司中成为不可替代的人,或者建立错误的论点来证明不共享知识的事实(Ma等,2020)。因此,本研究提出以下假设:

假设1:人工智能应用正向影响员工知识隐藏行为;

假设1a:人工智能应用正向影响员工的装傻隐藏行为;

假设1b:人工智能应用正向影响员工的推脱隐藏行为;

假设1c:人工智能应用正向影响员工的合理隐藏行为。

(二)相对剥夺感

相对剥夺感来源于社会比较,是个体本身将自己置于与参照对象的比较中,从而感受到自己处于弱势地位即产生了相对剥夺感(Smith和Ortiz,2002)。相对剥夺感是一种主观感知,包括由此引发的负面情绪。现有研究表明,人格特质、个体受教育程度、年龄以及主观社会阶层(Zhang和Tao,2013)、群体认同(Schreurs等,2021)、社会变化(Chen等,2023)等因素都对相对剥夺感产生影响。经典的相对剥夺理论认为,个体主要通过与他人比较来评价其地位和处境,弱势群体成员经常体验到基本权利被剥夺的感觉(Mummendey等,1999)。随着人工智能的深度应用,以及媒体中有关“机器换人”等负面言论诱导,一些员工认为人工智能机器将在一定程度上“抢走”其工作,自身的基本权利受到侵害,并由此产生相对剥夺感。根据行动者网络理论,人类和非人类在知识的形成过程中都扮演着积极的角色。在“行动者网络”中每一个“行动者”皆是网络中的主体,这个网络中并不存在中心与附庸、主体与客体之类的对立关系,“行动者”一律平权,各“行动者”相互认同、相互承认、相互依存又相互影响(Latour,2005)。基于这一理论逻辑,当前人工智能技术正是作为一个非人类的“行动者”与人类相互作用,共同组成“人机行动者网络”。在该网络中,人与人工智能处于平等状态且在动态过程中相互影响(Rubenstein等,2014;谢小云等,2021)。一方面,当人工智能技术被应用到企业的生产和管理中时,可能替代部分员工的工作或改变其工作方式,迫使员工接受更低薪资、更低地位的工作(Arias-Pérez和Vélez-Jaramillo,2022),导致员工的工作机会、职位、薪资、福利等方面相对于智能机器而言存在着不公平(Smith和Ortiz,2002)。员工对这一变化无能为力,无法扭转先进技术进入工作场所的现实,只能面对并被动适应,从而产生相对剥夺感(Li等,2021)。

另一方面,人工智能技术通过优化流程、提高效率、减少成本等方式来增加企业的竞争力和利润,但这可能会导致企业在分配资源时更加偏向于使用人工智能技术,而不是雇佣更多的人力(Wu和Zheng,2021)。在行动者网络中,人相对于非人的因素来说并没有绝对支配性的地位,非人或物也有可能处于中心的地位而在行动者网络中起到决定性作用(李日容和张进,2020)。因此,人工智能技术的应用使得一些员工的技能和经验不再足够有价值,他们面临着被替代、被削减或者被迫转型的风险,由此产生相对剥夺感。综上,本文并据此提出以下假设:

假设2:人工智能应用正向影响员工相对剥夺感。

知识隐藏行为意味着员工在遇到知识请求时,表现出有目的地掩饰其知识的行为(Connelly等,2012)。行动者网络理论认为,非人类的行动者通过有资格的“代言人”来获得主体的地位、资格和权利,以致可以共同营造一个相互协调的行动之网(沈培,2019)。在现实情境中,领导作为智能机器的代理人向相关员工发出知识请求,而员工在感受到相对剥夺感后,其保护自身知识的主观刻意将合理出现。

当相对剥夺感远小于个体的承受能力时,其往往会引发合理竞争,合理差距有利于调动人们的积极性,提高效率(Zhao等,2020);而在相对剥夺感较大,接近甚至超过人们的承受能力时,相对剥夺感会引发敌视情绪,甚至否定自己和社会。从个体层面来说,相对剥夺感本质上是一种认知失调、心理失调,它导致具有这种心理的主体产生紧张、焦虑的感觉,引发负面行为(Walker和Smith,2002)。

学界已探讨了相对剥夺感在不同前因变量以及个体负面行为之间所起到的桥梁作用,主要包括越轨行为(如攻击性行为、不合作行为、反生产工作行为等)(Schreurs等,2021)、逃避行为(如吸烟、酗酒、赌博等)(Smith等,2012;Stiles等,2000)。研究表明,挫折感是相对剥夺的产物,如果一个人失去他应该有的或原本期望获得的东西,可能导致攻击性行为(熊猛和叶一舵,2016)。在人工智能背景下,一方面,人工智能通过在工作场所中的广泛应用,存在着替代部分员工的潜在风险,因而使得员工从认知与情感两个维度感受到“被剥夺”(熊猛和叶一舵,2016);另一方面,知识作为一种个体资源,在个体感受到劣势地位时会激发保护、持有的冲动(吴士健等,2018)。在员工感到威胁与压力时,负面的情感体验会使员工做出保护自身资源的个体行为,不愿与人工智能进行知识共享,即隐藏自身知识。因此,当面对人工智能的侵入,员工感受到强烈的相对剥夺感时,其更倾向于隐藏能够帮助其保留现有地位的相关知识。故本文提出以下假设:

假设3:相对剥夺感在人工智能应用与员工知识隐藏行为间起到中介作用;

假设3a:相对剥夺感在人工智能应用与员工的装傻隐藏行为间起到中介作用;

假设3b:相对剥夺感在人工智能应用与员工的推脱隐藏行为间起到中介作用;

假设3c:相对剥夺感在人工智能应用与员工的合理隐藏行为间起到中介作用。

(三)人机关系的调节作用

人机关系指人类在劳动过程中,不可避免地与智能机器产生的关系总和,其受到人类与机器交互时的认知、情感、行为等方面的影响(Liu等,2020;Chen等,2019)。人机关系改变了员工的知识、情感、关系资源,引发员工心理和情绪变化(朱晓妹等,2021)。社会认知理论指出员工面对长期组织环境会对其认知、心理等个体因素改变进而影响其后续的行为表现(Bandura,1986)。具体来说,当人类与人工智能交互时,人类会产生满意、不满意或愉快、不愉快等情感体验,导致其认知过程发生变化,产生认知偏见,例如过度信任、过度不信任,进而对人类的行为产生影响。

根据行动者网络理论,“行动者网络”中每一个“行动者”皆是网络中的主体,非人的行动者通过有资格的“代言人”来获得主体的地位、资格和权利,以致可以共同营造一个相互协调的行动之网。基于该理论,当前进入人类学习、工作和社会生活中的人工智能技术,正是作为非人的“行动者”与人类相互作用并共同组成“人机行动者网络”。当前,人工智能在越来越多的场合取代了人类劳动,改变了人类一以贯之的生产生活方式。日益进步的人工智能在不断排除人类的同时其本身却在不断人化,挑战着人类的独特地位,从而使人类感到焦虑(郑秋伟,2021)。

随着研究的深入,人们不再简单地认为人工智能是“取代人类”抑或“助力人类”,即简单的竞争或合作,而认为未来的组织形态将是“人机共生”的新形态(陈春花和梅亮,2019)。在人机偏害共生的场景,智能机器可以在与人的交互中实现智能化提升,对人类员工进行部分替代、超越甚至于完全实现对人的功能替代,挤压了人的价值创造空间和生存机会(何江和朱黎黎,2023)。这种“偏害”正是通过人与智能机器之间的竞争关系而凸显的(于雪等,2022)。由于机器智能化水平不断提升,人工智能拥有与人相似的思考和行动的能力,具备丰富的知识储备、超级运算能力和类人的表达系统(何勤和邱玥,2020)。机器不断增强对人内在能力的模仿和超越,在一定程度上挤压了人类的价值,导致对人的替代。根据麦肯锡的预测,到2030年,全球将有约四亿个工作岗位被机器人取代,中国将有至少1.18亿人的岗位被取代。社会认知理论认为,员工个人的特质率先影响其对于环境变化所作出的应对方式,即个人行为会受到当下所处环境的影响。人机关系作为企业中存在的一种环境,将会对员工的情绪产生复杂的影响(朱晓妹等,2021),进而影响个体行为。当人机关系偏向竞争时(即人机关系恶劣时),员工看到了机器超过人类的可能性,给员工的自我认同带来精神层面的冲击(于雪等,2022),造成员工对机器的信任危机(程海东和胡孝聪,2023)。因此,员工自然会保留部分知识所有权,以抵御被人工智能替代的潜在风险。因此,提出以下假设:

假设4:人机关系在人工智能应用与员工知识隐藏行为间具有正向调节作用;

假设4a:人机关系在人工智能应用与员工的装傻隐藏行为间具有正向调节作用;

假设4b:人机关系在人工智能应用与员工的推脱隐藏行为间具有正向调节作用;

假设4c:人机关系在人工智能应用与员工的合理隐藏行为间具有正向调节作用。

(四)伦理型领导的调节作用

伦理型领导是指领导者通过个体行为和人际互动, 向下属表明什么是规范的、恰当的行为, 并促使下属遵照执行(Brown等,2005)。伦理型领导包括道德人和道德管理者两层含义。作为道德人来说,领导者更加关注自身具备的伦理道德,如诚实、正直、尊重他人、为他人着想等(Treviño等,2003);作为道德管理者,领导者通过确定道德标准,通过沟通、奖惩等措施正向影响员工遵守伦理道德标准以规范其道德行为(Brown等,2005;夏青,2017)。Ho和Ganesan(2013)指出,领导者作为组织的代表,其风格和行为会影响员工对于组织制度的态度。Brown等(2005)认为,伦理型领导在个人行为及人际互动中表现出规范性的行为会成为员工学习的榜样,员工会通过直接或间接的学习表现出伦理行为。杨齐(2014)调查发现,伦理型领导对员工知识共享具有显著的正向作用。当伦理型领导表现出关心、帮助他人的品性和以集体为导向的特征时,员工也会表现出关心、帮助他人,从而做出以集体为导向的行为,减少不道德行为的发生,如知识隐藏。

根据社会认知理论,个体、个体行为和所处环境之间的相互关系,个体行为是基于行为者的认知和特征等因素的作用,个体的认知和特征会受到个体所处环境的影响。由于大量人工智能设备进入工作场所,员工的现实工作环境发生了难以忽视的变化,产生强烈的消极情感,如相对剥夺感。同时,组织中的领导方式也影响着员工对人工智能的接纳和使用程度。伦理型领导公平、正直、关心他人、时刻为他人着想,不会允许任何不道德行为的发生(Brown等,2005;Kalshoven等,2011),并通过积极沟通、奖惩等措施告诉员工哪些行为是正当的、哪些是不被提倡的,有助于提升员工的心理安全感,建立员工之间良性的合作竞争关系,减少员工的顾虑,从而抑制知识隐藏(张笑峰和席酉民,2016)。相对剥夺理论强调个体通过与他人比较来评价其地位和处境,弱势群体成员经常体验到基本权利被剥夺的感觉(Mummendey等,1999)。在人工智能应用的背景下,员工发现人工智能的表现优于自己,感到自己在组织中的地位受到了威胁,会产生更多的负面情绪和行为(杨齐,2014)。高水平的伦理型领导,善于为员工提供知识分享所需的机会和动力,例如实施促进道德的政策和制度,还会帮助员工减少知识隐藏的障碍(苏小凤等,2018)。同时,员工也会通过领导的反应来判断和调整自己的行为,向领导学习,提高自身的道德感,遵循领导所提倡的合作、知识共享等原则,避免因自身做出的带有主观欺骗性质的知识隐藏行为而受到惩罚(Li等,2020)。也就是说,高水平的伦理型领导具有关心、尊重他人的特征,会激发员工的自尊和自我重要感,使员工产生组织认同,减少因引入人工智能导致的相对剥夺感,从而抑制员工的知识隐藏行为。基于上述分析,提出以下假设:

假设5:伦理型领导在相对剥夺感与员工知识隐藏行为间具有负向调节作用;

假设5a:伦理型领导在相对剥夺感与员工的装傻隐藏行为间具有负向调节作用;

假设5b:伦理型领导在相对剥夺感与员工的推脱隐藏行为间具有负向调节作用;

假设5c:伦理型领导在相对剥夺感与员工的合理隐藏行为间具有负向调节作用。

根据前文的假设,本文的研究模型如图1所示。

|

| 图 1 研究模型 |

(一)样本选择与数据收集

本研究采用调查问卷的形式获取数据,样本包括已引进人工智能相关设备或技术企业的正式员工。调研企业涉及的行业包括智能制造、智能医疗、智慧金融、智能商务与零售、智能教育、智能安防、智能政府事务、文化传媒等。所有问卷填写均采用匿名形式,为了减少共同方法偏差对研究结果的干扰,在三个时间段对数据进行收集,每次发放时间间隔2个月。在时点1共发放问卷300份,收集人工智能应用和控制变量信息。为控制问卷填答质量,本研究在问卷题目开始前设置了对填写人的筛选题项,如“您的工作要求使用人工智能设备或技术吗?”“您在工作中使用哪些人工智能设备或技术?”,以确保填写人是真正与人工智能交互的员工。在剔除填答不认真、数据缺失等问题的无效问卷后,最终获得有效问卷200份。在时点2,向完成第一次调查问卷的员工再次发放调查问卷,收集相对剥夺感、人机关系、伦理型领导变量信息,本轮共收集200份有效问卷。在时点3,向完成前两轮调查的员工再次发放问卷,收集知识隐藏变量信息,本轮共收集200份有效问卷。为保证问卷填写质量,在三次问卷中随机插入1至2题陷阱项与注意力检测项,如:“我的工作中并不需要使用人工智能”“注意,本题为注意力检测题,请在本题同时勾选‘是’与‘否’”。同时,为准确匹配三轮数据内容,将填写人的姓名缩写与手机尾号两个依据进行匹配,降低因姓名缩写或手机尾号存在重复情况而导致的误差。经过三轮调查,最终回收率为66.67%。

本文的样本数据主要表现为以下特征:从性别来看,男性占62.0%,女性占38.0%;年龄上,以26到30(21.0%)、31到35(29.5%)和36到40岁(23.0%)为主;从学历构成来看,以本科(49.5%)和硕士(23.0%)为主;从岗位类型来看,技术或研发类(28.0%)和销售类(16.0%)占比最高;从职位等级来看,初级岗位(68.0%)占比最高。

(二)变量测量

为了保证研究的信度和效度,借鉴了国内外反复使用的成熟量表,并根据研究内容对量表进行适应性的调整。各题项均采用李克特五点计分的方法进行测量,其中1表示“非常不同意”“非常不符合”或“完全没有”,2表示“不同意”“不符合”或“较小程度上”,3表示“不确定”“一般”或“中等程度上”,4表示“同意”“符合”或“较大程度上”,5表示“非常同意”“非常符合”或“极大程度上”。

1.因变量

知识隐藏行为。借鉴Connelly等(2012)和王鹏等(2019)开发的知识隐藏行为量表,结合知识型员工、人工智能应用场景进行了适度修改,主要将原量表中的隐藏对象由同事修改为人工智能机器,其余无变动。该题项的背景为AI设备具备智能化提升能力,对您具有潜在的功能替代。当组织或领导希望您和AI设备共享您工作中的方法、技巧等各类知识时,您会怎么做?包括对装傻隐藏、推脱隐藏和合理隐藏三个维度隐藏行为的测量,共有9个题项。如:“和AI设备共享一些其您认为不重要的知识”“和AI设备共享并非其真正所需的知识”“直接拒绝与AI设备共享其学习所需的知识”等。

2.自变量

人工智能应用。借鉴Medcof(1996)开发的电脑使用程度量表,结合人工智能企业访谈资料编码分析后形成,共有5个题项。如:“我工作中要求使用AI设备的程度”“我工作中要求协助AI设备工作的程度”等。

3.中介变量

相对剥夺感。借鉴Callan等(2011)的相对剥夺感测量量表。对相对剥夺感的测量主要关注员工的认知与情感两维度,共3个题项。如:“我总担忧AI设备会占有本该属于我的东西(如工作机会等)”“当我看到AI设备对组织越来越重要性时,我会产生负面情绪”等。

4.调节变量

人机关系。借鉴Sims等(1976)开发的人机竞争关系量表,共4个题项,包括:“我无法将AI设备视为我的工作伙伴”“AI设备无法让我在工作中感到支持”“我在工作中与AI设备的协作是不友好的”“工作中我无法与 AI设备进行类似人与人之间的交流”。

伦理型领导。借鉴Brown等(2005)开发的伦理型领导量表,对受访员工直系领导的伦理道德程度进行测量,共有9个题项。如:“我的领导会鼓励员工遵守道德准则”“我的领导重视有道德勇气的员工”“我的领导惩罚违反道德准则的员工”等。

5.控制变量

为了降低误差、加强研究的可靠性,本文引入了一系列可能影响员工知识隐藏行为的控制变量,包括性别、年龄、职位、学历。主要理由如下:第一,现有研究表明,相较于男性,女性的情绪和行为更容易受到组织中所发生事件的影响(Chiu和Ng,1999),进而有更大的可能进行知识隐藏。第二,已有文献表明,员工职位对知识隐藏行为表现出了较强的显著性(王鹏等,2019)。年龄较大、职位较高的员工拥有更多的学习和科研实践机会,因而有较为丰富的知识积累,且认为知识和技能为自己长期学习所得,表现出更强的知识隐藏行为(孙建等,2022)。第三,学历是员工的知识载体,能够体现出个人价值和能力。高学历的员工独立、自主,对于职场行为不会采取隐忍的处理方式,具有强烈的知识隐藏行为意向(段静和宋光辉,2016)。

四、实证分析(一)信度与效度检验

本文主要使用SPSS25.0和Amos22.0软件进行信度和效度分析。关于信度,各量表的Cronbach’s α系数均高于0.844,组合信度CR值均高于0.848,比基准值0.7大,表明样本数据具有较好的信度

| 拟合指标 | χ2/df | RMSEA | GFI | CFI | TLI | NFI | RFI |

| 拟合值 | 3.14 | 0.046 | 0.931 | 0.954 | 0.948 | 0.934 | 0.926 |

(二)共同方法偏差检验

由于自评方式可能会导致构念之间存在共同方法偏差问题,所以需要先对共同方法偏差问题进行检验。一方面,对受访者承诺问卷只用作学术研究,并对其完全保密,使他们尽可能按照真实情况回答。同时,对问卷包含的变量测量问题进行了随机排列,形成三份不同版本的问卷,每个时点使用一份,从而在程序控制上减少共同方法偏差。另一方面,Harman单因子方法检验结果显示,第一个主因子的解释方差为48.66%,因子解释变异量未超过50%,说明单一因子没有解释绝大部分的变异量。此外,采用控制不可测量的潜在因子法,对共同方法偏差作进一步检验。结果显示,加入方法潜因子后,模型拟合度指标对比未有显著改善(△ACFI=0.03,△TLI=0.02,△RMSEA=0.005,△SRMR=0.01)。以上检验结果说明本研究不存在严重的共同方法偏差。

(三)相关分析

本文利用Pearson系数分析变量间的相关性。如表2所示,人工智能应用与相对剥夺感(γ=0.245,p<0.01)、人机关系(γ=0.271,p<0.01)、装傻隐藏行为(γ=0.269,p<0.01)、推脱隐藏行为(γ=0.235,p<0.01)以及合理隐藏行为(γ=0.362,p<0.01)均显著正相关,相对剥夺感与伦理型领导(γ=−0.326,p<0.01)显著负相关,与三维度知识隐藏行为均显著正相关;人机关系与三维度知识隐藏行为均显著负相关。各主要变量之间的相关系数及显著性为本研究后续的假设检验提供了初步支持。

| 变量 | Mean | SD | 人工智能 应用 |

相对剥 夺感 |

人机 关系 |

伦理型 领导 |

装傻 隐藏 |

推脱 隐藏 |

合理 隐藏 |

| 人工智能应用 | 3.6 | 0.736 | — | — | — | — | — | — | — |

| 相对剥夺感 | 3.995 | 0.534 | 0.245** | — | — | — | — | — | — |

| 人机关系 | 3.703 | 0.82 | 0.271** | 0.328** | — | — | — | — | — |

| 伦理型领导 | 3.962 | 0.653 | 0.223* | −0.326* | 0.095* | — | — | — | — |

| 装傻隐藏 | 3.558 | 0.845 | 0.269** | 0.269** | 0.269** | −0.269** | — | — | — |

| 推脱隐藏 | 3.688 | 0.783 | 0.235** | 0.385** | 0.396** | −0.756** | 0.785** | — | — |

| 合理隐藏 | 3.878 | 0.867 | 0.362** | 0.512** | 0.468** | −0.885 | 0.589** | 0.277** | — |

| 注:*p<0.1,**pp<0.05、***pp<0.01,下表同。 | |||||||||

(四)假设检验

1.直接效应检验

本研究采用层次回归分析方法,对人工智能应用与员工知识隐藏行为及个三维度、员工相对剥夺感之间的关系进行检验,结果如表3所示。首先,根据模型1可知,人工智能应用的回归系数为0.238,且呈现出1%统计水平上的显著性,表明人工智能的应用能够引发员工的知识隐藏行为,故假设1成立。其次,由模型2、模型3、模型4可以看出,人工智能应用对装傻隐藏、推脱隐藏、合理隐藏的回归系数均在1%的统计水平上显著为正,故假设1a、1b、1c均成立。以上结论与之前的研究相吻合,即人工智能的应用会引起员工装傻隐藏、推脱隐藏、合理隐藏行为(Arias-Pérez和Vélez-Jaramillo,2022)。最后,由模型5可知,在以员工相对剥夺感作为因变量的回归分析中,人工智能的回归系数为0.245,且在1%的统计水平上显著,表明人工智能应用与员工相对剥夺感正相关,即人工智能的应用会加剧员工的相对剥夺感,故假设2成立。在控制变量方面,员工的性别、年龄、职位不会显著影响知识隐藏行为,而学历与知识隐藏行为呈现显著负相关,表明学历越高的员工越愿意分享知识,减少知识隐藏行为。这与Peng(2013)、余传鹏等(2023)的研究结果一致。

| 变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | |

| 知识隐藏行为 | 装傻隐藏 | 推脱隐藏 | 合理隐藏 | 相对剥夺感 | ||

| 人工智能应用 | 0.238*** | 0.221*** | 0.269*** | 0.235*** | 0.245*** | |

| 控制 变量 | 性别 | 0.072 | 0.068 | 0.086 | 0.082 | 0.034 |

| 年龄 | −0.032 | −0.068 | −0.01 | −0.036 | −0.044 | |

| 职位 | −0.028 | −0.016 | 0.013 | −0.025 | −0.009 | |

| 学历 | −0.368*** | −0.215*** | −0.177*** | −0.216*** | −0.110** | |

| Year | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |

| N | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |

| F值 | 10.257*** | 11.682*** | 12.053*** | 13.471*** | 8.051*** | |

| R2 | 0.132 | 0.106 | 0.109 | 0.18 | 0.075 | |

2.中介效应

本文在检验直接效应的基础上,采用Baron和Kenny的三步回归法来检验相对剥夺感在人工智能应用与员工知识隐藏行为及其三个维度之间的中介作用,结果如表4所示。根据表4模型6可知,在引入相对剥夺感变量后,相对剥夺感与知识隐藏行为间有显著的正相关关系,这符合我们的预期并与已有研究结果一致(Wan等,2023);人工智能应用对员工知识隐藏行为的回归系数由0.238减弱为0.169(p<0.01),说明相对剥夺感在人工智能应用与员工知识隐藏行为间发挥部分中介效用,假设3成立。类似地,根据模型7、模型8、模型9可知,在加入相对剥夺感变量后,相对剥夺感与装傻隐藏、推脱隐藏、合理隐藏行为间有显著的正相关关系,人工智能应用与员工知识隐藏行为间的回归系数均有所下降,即相对剥夺感在人工智能应用与员工装傻隐藏、推脱隐藏、合理隐藏行为之间均发挥部分中介作用,因此假设3a、3b、3c成立。

| 变量 | 模型6 | 模型7 | 模型8 | 模型9 | |

| 知识隐藏行为 | 装傻隐藏 | 推脱隐藏 | 合理隐藏 | ||

| 人工智能应用 | 0.169*** | 0.157*** | 0.190*** | 0.207*** | |

| 相对剥夺感 | 0.296*** | 0.262*** | 0.325*** | 0.278*** | |

| 控制 变量 | 性别 | 0.065 | 0.06 | 0.075* | 0.034 |

| 年龄 | −0.016 | −0.056 | 0.005 | −0.044 | |

| 职位 | −0.032 | −0.014 | 0.016 | −0.009 | |

| 学历 | −0.124*** | −0.186*** | −0.141*** | −0.110** | |

| Year | Yes | Yes | Yes | Yes | |

| N | 200 | 200 | 200 | 200 | |

| F值 | 10.257*** | 16.743*** | 21.392*** | 8.051*** | |

| R2 | 0.106 | 0.17 | 0.207 | 0.087 | |

3.调节效应

在检验人机关系、伦理型领导的调节效应之前,为消除多重共线性的影响,在构建交互项之前对人机关系、伦理型领导、人工智能应用进行了标准化处理(余传鹏等,2023)。

首先,表5给出了人机关系在人工智能应用与员工知识隐藏行为及三个维度间关系中的调节效应检验结果。借鉴朱晓妹等(2021)的做法,在模型10中引入人工智能应用和人机关系的交互项,其交互项的回归系数为0.062,且在1%的统计水平上显著,说明人机关系正向调节人工智能应用与员工知识隐藏行为的关系,假设4成立。类似的,模型11、模型12显示,人工智能应用和人机关系的交互项与装傻隐藏、推脱隐藏行为显著正相关,说明人机关系在人工智能应用与员工装傻隐藏、推脱隐藏行为间的关系中调节效应显著,故假设4a、4b成立。模型13引入了人工智能应用和人机关系的交互项,发现其交互项的回归系数为0.077,且不显著,说明人机关系对人工智能应用与合理隐藏行为的关系没有起到调节作用,因此假设4c不成立。可能的原因是,当前员工向人工智能隐藏知识的合理性较为充足,不论是对其安全性的担忧抑或隐性知识无法转化的困境,都使得员工的合理隐藏行为有充分的正当性,故其并未受到人机关系的影响。

| 变量 | 模型10 | 模型11 | 模型12 | 模型13 | |

| 知识隐藏行为 | 装傻隐藏 | 推脱隐藏 | 合理隐藏 | ||

| 人工智能应用 | 0.188*** | 0.150*** | 0.172*** | 0.136*** | |

| 人机关系 | 0.035*** | 0.145** | 0.071** | −0.211** | |

| AI×RJGX | 0.062*** | 0.108*** | 0.095*** | 0.077 | |

| 控制 变量 | 性别 | 0.072 | 0.068 | 0.086 | 0.082 |

| 年龄 | −0.032 | −0.068 | −0.01 | −0.036 | |

| 职位 | −0.028 | −0.016 | 0.013 | −0.025 | |

| 学历 | −0.368*** | −0.215*** | −0.177*** | −0.216*** | |

| Year | Yes | Yes | Yes | Yes | |

| N | 200 | 200 | 200 | 200 | |

| F值 | 10.257*** | 11.682*** | 12.053*** | 13.471*** | |

| R2 | 0.132 | 0.106 | 0.109 | 0.18 | |

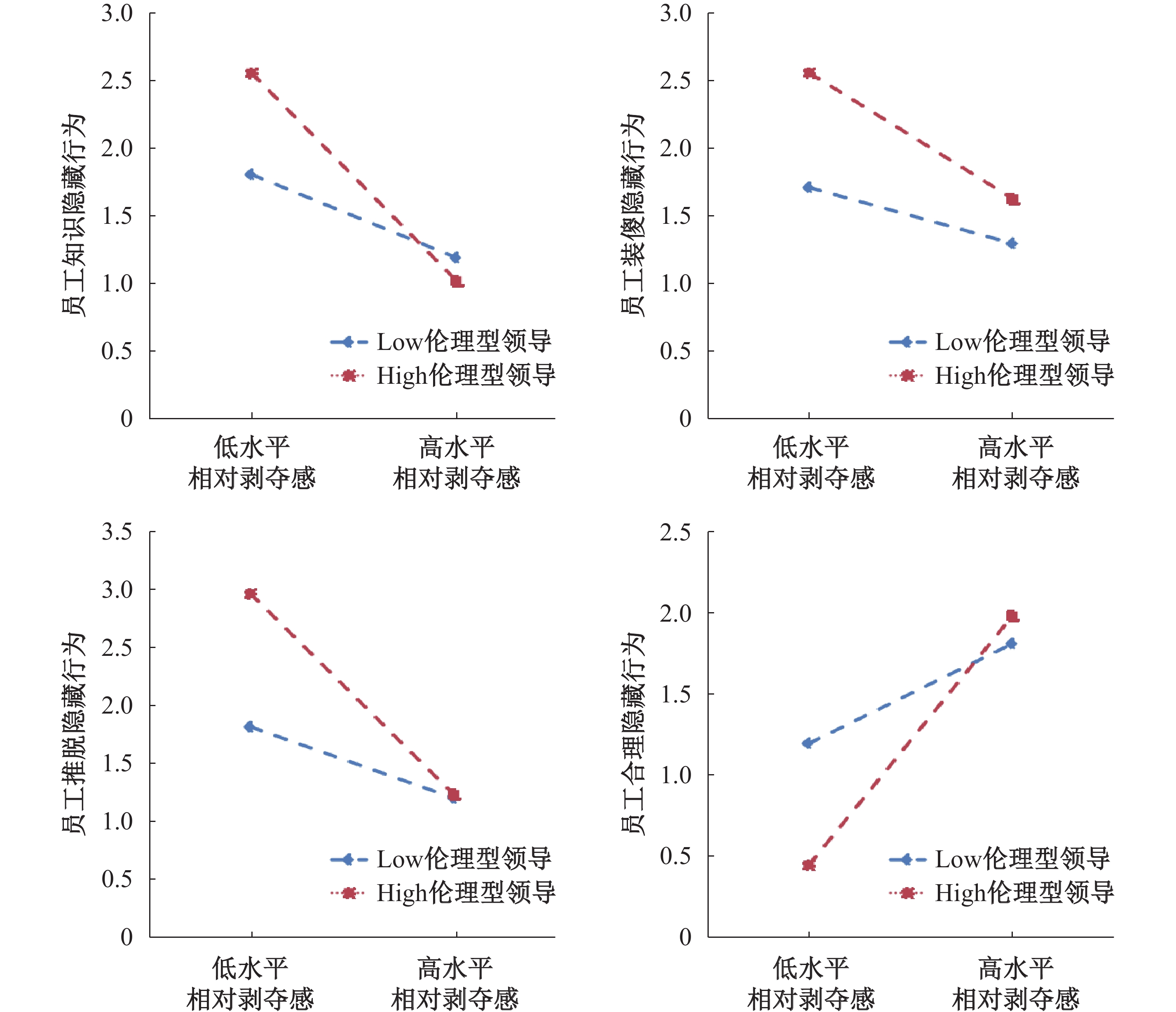

为了进一步验证其调节效应,根据Aiken和West(1991)的建议,分别在高水平和低水平人机关系的状态下绘制人工智能应用与员工知识隐藏行为及装傻隐藏、推脱隐藏行为的关系图进行分析。如图2所示,高水平人机关系条件下,人工智能应用与员工知识隐藏行为、装傻隐藏、推脱隐藏行为之间的斜率均高于低水平人机关系下的情况,说明高水平人机关系能够加强人工智能应用对上述三个因变量的正向影响,进一步证明假设4、4a及4b成立。

|

| 图 2 人机关系对主效应的调节效应图 |

其次,在组织中,员工会学习和模仿领导的行为(夏青,2017)。领导的道德标准、价值观及行为会对员工的价值取向、行为表现等均有影响(Bandura,1977)。因此,借鉴夏青(2017)的做法,将伦理型领导作为调节变量加入模型进行检验,结果如表6所示。在加入伦理型领导调节变量后,员工相对剥夺感在人工智能应用与其知识隐藏行为及其三个维度间的中介效应依然显著。在模型14、15、16中,相对剥夺感和伦理型领导的交互项显著影响员工知识隐藏(γ=−0.088,p<0.01)、装傻隐藏(γ=−0.127,p<0.01)、推脱隐藏行为(γ=−0.078,p<0.01),该结果与已有研究结论一致(夏青,2017;张笑峰和席酉民,2016)。模型17中,相对剥夺感和伦理型领导的交互项与合理隐藏显著正相关(γ=0.085,p<0.01)。按人机关系调节效应检验的思路,分别在高水平和低水平伦理型领导的条件下绘制人工智能应用与员工知识隐藏行为及三个维度的关系图。如图3所示,在高水平伦理型领导条件下,相对剥夺感与员工知识隐藏、装傻隐藏以及推脱隐藏行为之间斜率的绝对值均大于低水平伦理型领导下的情况,说明高水平伦理型领导能够减弱相对剥夺感在人工智能应用与上述三个因变量关系中的中介效应,证明假设5、5a及5b成立。但同时,由图3可知,高水平伦理型领导会加强相对剥夺感的中介效应,故假设5c不成立。可能的原因是,伦理型领导方式会提升员工的自身道德水平,高道德氛围中的员工不仅关心自身的利益,更关注企业的整体利益,因而当与人工智能分享部分知识,尤其是属于组织的核心知识时,可能担忧在当前技术水平下会存在风险,故采用合理解释的方式暂不与人工智能进行知识分享。

| 变量 | 模型14 | 模型15 | 模型16 | 模型17 | |

| 知识隐藏行为 | 装傻隐藏 | 推脱隐藏 | 合理隐藏 | ||

| 人工智能应用 | 0.145*** | 0.123*** | 0.148*** | 0.168*** | |

| 相对剥夺感 | 0.298*** | 0.220*** | 0.175*** | 0.324*** | |

| 伦理型领导 | −0.164** | −0.112** | −0.057** | −0.208** | |

| BDG×GLLD | −0.088*** | −0.127*** | −0.078*** | 0.085*** | |

| 控制 变量 | 性别 | 0.005 | 0.06 | 0.072 | 0.034 |

| 年龄 | 0.016 | −0.056 | −0.032 | −0.044 | |

| 职位 | −0.141** | −0.014 | −0.028 | −0.009 | |

| 学历 | 0.005 | −0.186*** | −0.368*** | −0.110** | |

| Year | Yes | Yes | Yes | Yes | |

| N | 200 | 200 | 200 | 200 | |

| F值 | 11.682*** | 12.053*** | 13.471*** | 8.051*** | |

| R2 | 0.106 | 0.109 | 0.18 | 0.075 | |

|

| 图 3 伦理型领导对中介效应的调节效应图 |

(一)研究结论与贡献

面对人工智能应用所带来的企业知识管理的难题,如何科学有效地抑制员工知识隐藏行为逐渐成为组织关注的重点。本研究基于社会认知理论、行动者网络理论以及相对剥夺理论,构建了人工智能应用对员工知识隐藏行为的影响机制模型,证明了相对剥夺感、人机关系和伦理型领导在其中的作用机制。实证结果表明,人工智能应用会引发员工的知识隐藏行为。分维度研究发现,人工智能应用能够显著引起员工装傻隐藏、推脱隐藏和合理隐藏行为。相对剥夺感在人工智能应用与员工的知识隐藏行为之间发挥中介作用。人工智能的出现使得员工感受到情感和认知两维度的相对剥夺感。调节效应分析表明,人机关系在人工智能应用与员工知识隐藏行为之间起调节作用。在高水平的人机关系下,人工智能会强化员工的知识隐藏行为,包括装傻隐藏、推脱隐藏两种形式,但未对员工合理隐藏知识行为产生调节作用。伦理型领导对相对剥夺感的中介效应起到了调节作用,但高水平的伦理型领导会强化员工的知识合理隐藏行为。

本研究的理论贡献主要体现在以下几个方面。首先,将人工智能引入员工心理和行为研究领域,拓展了人工智能与员工知识隐藏行为关系研究的新情境。本研究在社会认知理论与行动者网络理论搭建的框架下,创新地将相对剥夺理论作为人工智能引发员工负面行为的解释机制,扩展了其应用边界,同时丰富了该领域多理论视角的研究结论。研究发现,人工智能的引入替代了大量工作岗位,使员工产生相对剥夺感。在面对人工智能的知识请求时,员工出于对自身知识的保护,产生知识隐藏行为。上述研究结果响应了以往研究的观点,例如,以往研究发现,员工的机器人意识在人工智能应用与员工知识隐藏行为之间发挥中介作用(Arias-Pérez和Vélez-Jaramillo,2022)。本研究的结论有利于促进人工智能应用与组织行为管理研究领域的对话和发展,能够拓展学界对员工知识隐藏行为的认识,促进人工智能应用下员工知识隐藏行为领域的深化研究。

其次,拓展了相对剥夺理论的应用范围,明确了员工的相对剥夺感在知识隐藏行为过程中的关键性作用,打开了人工智能与员工负面行为之间关系的黑箱。相对剥夺理论认为,相对剥夺感来源于社会比较,个体将自己置于与参照对象的比较中,从而感受到自己处于弱势地位,即产生了相对剥夺感。研究发现,相对剥夺理论在预测异常工作行为方面特别有效(Schreurs等,2021)。根据Smith和Pettigrew(2014)的说法,剥夺会激发怨恨,促使人们对他们认为是剥夺的根源采取行动,并采取报复行为(Frijda等,1989;Scherer等,2001)。Schreurs等(2021)在研究中指出,相对剥夺感与员工不当行为呈正相关关系。因此,本研究的结论也响应了以往的研究观点,证明了当员工由于人工智能的应用产生相对剥夺感时,会做出不道德的行为,如知识隐藏。综上,本研究基于相对剥夺感的理论视角,解释了人工智能应用如何引发员工的知识隐藏行为,为深度解释二者之间的复杂机理提供了一个全新的视角。

最后,从人机关系、伦理型领导视角,探究了员工知识隐藏行为的两阶段强化机制。具体而言,在人机关系中,智能机器人会导致员工的知识、情感、关系资源发生变化,进而改变了员工的工作态度和行为(朱晓妹等,2021)。这表明人机关系可能会影响人工智能与员工知识隐藏行为之间的关系。然而,人机关系这一变量是近年来随着人工智能的发展与应用才逐渐被学者们关注,现有研究在探讨人工智能与员工知识隐藏行为之间的关系时,尚未将人与人工智能之间的关系予以考虑。此外,伦理型领导在管理学研究中扮演着越来越重要的角色,已成为许多组织管理者所倡导和追求的领导形式。伦理型领导的研究多聚焦于传统组织管理层面(张笑峰和席酉民,2016;苏小凤等,2018),在人工智能相关研究中较少被提及。相关文献多围绕伦理型领导的影响展开,研究发现,其对组织绩效和员工表现有积极作用(赵明清和刘士彬,2020),伦理型领导不仅可以提高员工的道德认同和行为(杨齐,2014),增加员工的工作满意度和忠诚度,促进员工的创新和知识共享(王雁飞等,2022),提高组织的创新能力和竞争力,还能够提高组织的声誉和信誉,增强组织的社会责任感和社会形象(Kim等,2019)。在人工智能场景下,伦理型领导帮助他人、集体导向的特征有助于人机之间竞争的减少和合作的产生,降低员工的相对剥夺感,进而抑制员工的知识隐藏行为。因此,本研究从崭新的视角为人工智能和知识隐藏行为之间的关系构建了边界条件。

(二)管理启示

第一,人工智能的引入可能会导致员工的负面行为,包括知识隐藏、消极怠工,甚至是反生产工作行为。而这些行为产生的原因之一,便是由于员工工作环境发生变化导致的负面认知和情绪。一方面,企业应加强对员工的心理辅导,帮助员工排解负面情绪和焦虑。鼓励员工以积极的心态拥抱人工智能技术,使其充分认识到人工智能技术应用给组织和自身带来的益处。另一方面,企业应加强对员工知识技能的培训,使员工具备完成高难度、高价值工作的能力,以匹配因人工智能发展而不断提升的岗位要求,这不仅会给员工带来价值感和成就感,激发工作的积极性,还会降低员工的相对剥夺感,抑制员工的不道德行为。

第二,企业应更加重视当前智能化背景下的人机关系和领导方式。一方面,企业应该加强外部合作,拓展员工外部知识搜寻渠道,开展丰富多样的智能化知识宣传与培训活动,增强员工学习的积极性,鼓励员工参与智能机器的迭代更新,让人工智能成为员工理想的合作伙伴,在企业中营造和谐的人机共生文化。另一方面,企业在进行决策和管理时,应时刻考虑决策和行为是否符合伦理道德,并对领导者的伦理道德进行适当的管理。同时,注重培育员工的组织认同感,从而有利于抑制员工知识隐藏行为的产生。

| [1] | 陈春花, 梅亮. 人机共生: 组织新生态[J]. 哈佛商业评论(中文版), 2019(9): 112–120. |

| [2] | 程海东, 胡孝聪. 智能时代人机共生价值关系探析[J]. 道德与文明, 2023(3): 35–45. |

| [3] | 高天茹, 贺爱忠. 职场排斥对知识隐藏的影响机理研究: 一个被调节的链式中介模型[J]. 南开管理评论, 2019, 22(3): 15–27. |

| [4] | 顾丽敏, 李嘉. 人工智能对企业知识管理的影响研究[J]. 学海, 2020(6): 39–44. |

| [5] | 何江, 朱黎黎. “人—机—组织”共生系统: 一个智能化组织理论框架[J]. 当代经济管理, 2023, 45(6): 9–19. |

| [6] | 何勤, 邱玥. 人工智能对就业的冲击及弹性劳动力市场应对政策研究[J]. 中国劳动, 2020(5): 51–71. |

| [7] | 李德毅. 人工智能基础问题: 机器能思维吗?[J]. 智能系统学报, 2022, 17(4): 856–858. |

| [8] | 沈培. 论ANT视阈下技术转移中的利益分配[J]. 自然辩证法研究, 2019, 35(12): 28–33. |

| [9] | 苏小凤, 许文兴, 郑蔓华, 等. 伦理型领导与员工知识分享: 双重中介路径探索[J]. 哈尔滨商业大学学报(社会科学版), 2018(6): 54–62. |

| [10] | 王春梅, 冯源. 技术性人格: 人工智能主体资格的私法构设[J]. 华东政法大学学报, 2021, 24(5): 69–80. |

| [11] | 王雁飞, 林珊燕, 郑立勋, 等. 社会信息加工视角下伦理型领导对员工创新行为的双刃剑影响效应研究[J]. 管理学报, 2022, 19(7): 1006–1015. |

| [12] | 谢小云, 左玉涵, 胡琼晶. 数字化时代的人力资源管理: 基于人与技术交互的视角[J]. 管理世界, 2021, 37(1): 200–216,13. |

| [13] | 徐广路. 技术颠覆威胁感知对员工知识隐藏的影响——情绪耗竭的中介作用和道德认同的调节作用[J]. 人力资源管理评论, 2022(2): 18–32. |

| [14] | 野中郁次郎, 竹内弘高著, 吴庆海译. 创造知识的企业[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2022: 63-65. |

| [15] | 余传鹏, 黎展锋, 叶宝升. 自我决定理论视角下真实型领导对员工知识隐藏行为的影响[J]. 海南大学学报(人文社会科学版), 2023, 41(3): 148–160. |

| [16] | 于雪, 翟文静, 侯茂鑫. 人工智能时代人机共生的模式及其演化特征探究[J]. 科学与社会, 2022, 12(4): 106–119. |

| [17] | 张笑峰, 席酉民. 伦理型领导对员工知识隐藏的影响机制研究[J]. 软科学, 2016, 30(10): 96–99. |

| [18] | 郑秋伟. 人机共生: 当代人机关系的发展趋势[J]. 前沿, 2021(2): 20–25,40. |

| [19] | 朱晓妹, 王森, 何勤. 人工智能嵌入视域下岗位技能要求对员工工作旺盛感的影响研究[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(11): 15–25. |

| [20] | Arias-Pérez J, Vélez-Jaramillo J. Understanding knowledge hiding under technological turbulence caused by artificial intelligence and robotics[J]. Journal of Knowledge Management, 2022, 26(6): 1476–1491. |

| [21] | Bari M W, Ghaffar M, Ahmad B. Knowledge-hiding behaviors and employees’ silence: Mediating role of psychological contract breach[J]. Journal of Knowledge Management, 2020, 24(9): 2171–2194. |

| [22] | Brown M E, Treviño L K, Harrison D A. Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2005, 97(2): 117–134. |

| [23] | Chen X, Liu Y, Zhong H. Generalized trust among rural-to-urban migrants in China: Role of relative deprivation and neighborhood context[J]. International Journal of Intercultural Relations, 2023, 94: 101784. |

| [24] | Connelly C E, Zweig D, Webster J, et al. Knowledge hiding in organizations[J]. Journal of Organizational Behavior, 2012, 33(1): 64–88. |

| [25] | Ma L, Zhang X, Ding X Y. Enterprise social media usage and knowledge hiding: A motivation theory perspective[J]. Journal of Knowledge Management, 2020, 24(9): 2149–2169. |

| [26] | Mummendey A, Kessler T, Klink A, et al. Strategies to cope with negative social identity: Predictions by social identity theory and relative deprivation theory[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1999, 76(2): 229–245. |

| [27] | Peng H. Why and when do people hide knowledge?[J]. Journal of Knowledge Management, 2013, 17(3): 398–415. |

| [28] | Smith H J, Pettigrew T F, Pippin G M, et al. Relative deprivation: A theoretical and meta-analytic review[J]. Personality and Social Psychology Review, 2012, 16(3): 203–232. |

| [29] | Wan J, Qin M Y, Zhou W J, et al. Procedural justice, relative deprivation, and intra-team knowledge sharing: The moderating role of group identification[J]. Frontiers in Psychology, 2023, 14: 994020. |

| [30] | Xu G L, Xue M. Unemployment risk perception and knowledge hiding under the disruption of artificial intelligence transformation[J]. Social Behavior and Personality: An International Journal, 2023, 51(2): e12106. |