2024第46卷第10期

2.中南财经政法大学 工商管理学院,湖北 武汉 430073;

3.邵阳市中心医院东院 影像中心,湖南 邵阳 422000;

4.卡迪夫大学 工程学院,卡迪夫 CF243AA

2.School of Business Administration, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430073, China;

3.Department of Image Center, East Hospital of Shaoyang Central Hospital, Shaoyang 422000, China;

4.School of Engineering, Cardiff University, Cardiff CF243AA, UK

人工智能(artificial intelligence,AI)技术指能够智能地行动、响应或表现的计算代理。无论是自动化生产流程还是智能认知决策,AI技术都在深度参与并颠覆传统的工作方式(谢洪明等,2019)。随着AI技术的持续进步与广泛普及,越来越多的组织及其领导者正致力于通过数智化转型来增强竞争力,涉足AI技术似乎已成为一种不可阻挡的潮流(Bankins和Formosa,2023)。在这样的背景下,如果一个组织或其成员不积极地采用或讨论这一技术,可能会被认为与时代脱节,显得过时和落伍。在此背景下,领导者越来越倾向于展示他们对AI技术的关注和投入。例如,亚马逊创始人Jeff Bezos曾公开表达对AI技术的支持,并将其视为推动组织发展的关键要素(Bishop,2023)。这种通过行动或象征性符号向他人展示自己对AI技术的接受和支持的方式可以被归纳为领导的AI符号化(AI symbolization)(He等,2023),具体表现为积极参与和表达与AI技术相关的内容,或展示反映其喜爱AI技术的物品。领导者赶上潮流开始谈论和支持AI,可能会在组织内部产生一种积极效应,促使员工更加认可领导的前瞻性和创新性。

然而,作为一种新兴技术,AI的复杂性使得许多领导对其缺乏深入了解(Murray等,2021)。在这种情况下,领导对AI技术的接受和支持可能并未融入工作场所的实际需求,而只是出于跟风或追求时髦的心态。此时,领导的AI符号化可能会被员工视为不恰当的信息传递(Cheshin,2020),无法有效提升他们对领导的积极态度。对于在工作中较少接触AI技术的员工而言,领导者展示对AI技术的支持和接受,可能难以引起他们足够的关注和恰当的认知加工;相比之下,已具备一定AI技术使用经验和知识基础的员工,更容易理解领导者的AI符号化,并将其与积极的领导变化意识联系起来。同样,对于领导者而言,尽管他们会在AI情境下调整领导方式,但对于这些调整能否有效提升领导效能依然存在疑虑(Accenture,2024)。因此,领导者的AI符号化是否能够带来积极影响,以及在何种情境下能够产生积极影响,仍是一个亟待探讨的问题。

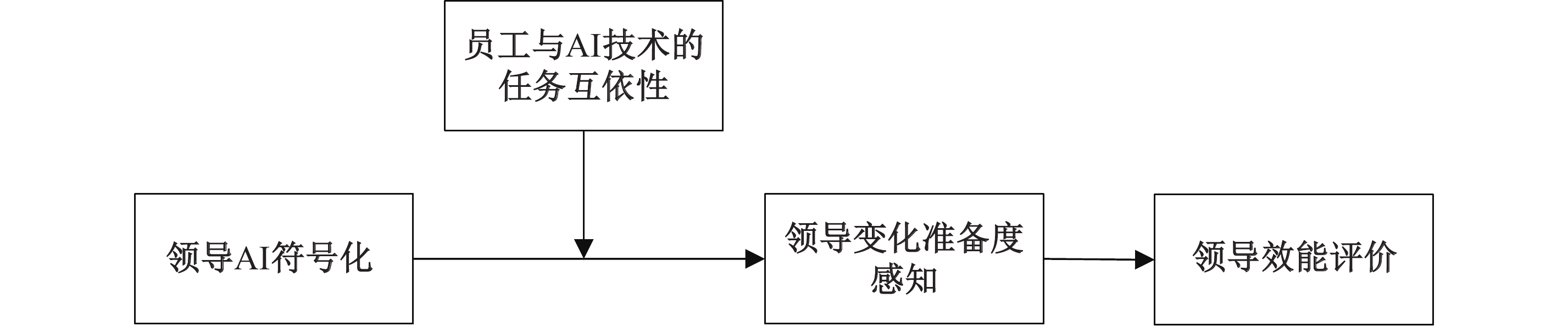

基于社会信息加工理论(social information process theory)(Salancik和Pfeffer,1978),本研究认为,领导的AI符号化作为一种社会信息,传递了领导在情感和认知层面对变化的接纳与准备程度。员工作为信息的接收者,通过认知加工过程解读领导AI符号化背后的含义,从而形成对领导变化准备度的感知(Rafferty等,2013)。作为衡量领导效能的重要指标(Grant,2012),员工对领导变化准备度的感知将进一步提升其对领导效能的评价。此外,员工对社会信息认知加工的注意力和解释力受到其信息处理动机和能力的影响。当信息与员工高度相关且员工具备处理能力时,他们会更积极地关注并解释这些信息(Zalesny和Ford,1990)。据此,本研究引入AI技术与员工的任务互依性概念(Van der Vegt等,2001),指出在员工与AI技术互依性较高的情况下,领导的AI符号化更能引起员工的注意与认知处理,进而产生更积极的影响效应。本研究的模型如图1所示。

|

| 图 1 本研究的模型 |

本研究的理论贡献如下:首先,现有组织领域AI技术应用研究主要关注员工与AI技术的直接交互,探讨其对员工适应性和工作任务的影响(如Bankins和Formosa,2023;Tang等,2023)。仅有的关注领导角色的研究也仅探讨了领导对AI技术的支持如何影响员工面向自我的认知和行为(He等,2023,2024)。本研究在此基础上进一步探讨了领导AI符号化对员工面向领导的认知及其对领导效能评价的影响机制与效应,填补了相关研究的空白。其次,本研究探讨了领导的变化准备度对领导效能的影响,弥补了现有文献仅聚焦于员工变化准备度的局限(如Rafferty和Minbashian,2019)。最后,传统领导效能研究主要关注领导者的特质、能力和风格等稳态特征的作用(如Silverthorne,2001),本研究通过强调领导对外展现的象征性、信号性元素在AI技术应用情境中对领导效能的积极作用,补充了领导效能的研究框架。

二、理论与假设(一)领导AI符号化的社会信息加工理论视角

符号化(symbolization)是个体通过参与实体活动或展示非实体象征物来传递个人特征的过程,它强调个体的对外表达,不仅包含具体行为层面的内容,还涉及象征性展示层面的内容。工作场所中关于符号化的讨论最初集中于个体的道德身份符号化,即个体通过参与道德活动或展示道德物品(如包含道德教诲的装饰物)向他人传达自身的道德观念和价值取向(Wang等,2022)。随着AI技术潜力的日益显现,个体的符号化现象正在从道德领域转向技术领域,工作场所中与AI相关的符号化现象开始频繁出现(Bishop,2023)。例如,领导者越来越多地在工作中讨论和展示AI领域的新闻和书籍。这些现象可以归纳为领导者的AI符号化,即领导者通过实施与AI相关的行为或展示反映其喜爱AI的物品,来表达对AI的接受与支持(He等,2023)。

根据社会信息加工理论,员工会对工作情境中的社会信息进行认知加工和处理,并据此调整其态度和行为,以更好地适应环境(Salancik和Pfeffer,1978)。在这一过程中,员工对领导的态度和评价行为成为他们适应工作环境的关键维度之一。例如,员工会基于领导传递的信息形成对自我价值和团队氛围的认知与态度(如Zheng等,2022)。由此可见,社会信息加工理论为员工解读领导的AI符号化提供了一个理论框架。通过解析领导AI符号化所传递的社会信息,员工能够感知到领导对变化的准备度及相应的能力,从而形成对领导的态度与效能评价。

(二)领导AI符号化与员工的领导变化准备度感知和领导效能评价

领导的变化准备度(readiness to change)指领导在情感和认知上准备接受和拥抱变化的程度(Holt等,2007)。领导的AI符号化为员工解读领导和情境提供了有价值的信息基础(Salancik和Pfeffer,1978;Yam等,2018)。AI技术的应用不断推动组织在运营、管理和决策等方面的变化,同时,组织需求的变化也为AI技术的发展提供了广阔的空间和机遇(Mikalef和Gupta,2021)。本研究认为,领导向外展示对AI技术的喜爱和支持不仅体现了他们对变化的情感信息,还反映了他们对变化的认知信息。

首先,员工可以通过认知处理领导传递的情感信息,来评估领导在特质、倾向和能力等方面的表现(Van Kleef和Côté,2022)。领导的AI符号化传达了领导对AI的积极情感(He等,2023)。当员工观察到领导的AI符号化时,这种积极的情感基调会引发他们的认知加工,使其意识到领导对AI的未来发展充满希望(Luo等,2022)。基于这种积极预期,员工会进一步评估领导对变化的准备程度,并将这种积极情感视为感知领导变化准备度的重要输入。由此可见,领导的AI符号化不仅是对技术支持的表态,更传达了一种准备好应对变化的乐观态度,从而提高员工对领导变化准备程度的感知(Rafferty等,2013)。

另外,员工也可以通过领导的AI符号化推断他们对变化的认知信念(Holt等,2007)。员工评估领导是否已做好变化准备的关键在于领导是否展现出对变化必要性的认识(Morin等,2016)。领导的AI符号化表明了领导对AI技术的关注,体现了其对新技术的前瞻性思考和对变化的敏锐感知,促使员工推断该领导重视变化的必要性。此外,领导是否具备推动和实施变化的技能、知识和能力,也是员工评估其变化认知信念的重要因素(Armenakis等,2007)。领导的AI符号化传递了领导对于AI技术的偏好(He等,2023),这种偏好源于他们对新技术潜在价值的理性判断,即认为AI技术的应用可以带来积极的变化(Prentice等,2020)。领导通过AI符号化支持AI技术的组织应用,不仅有利于提升组织的运营效率,更向员工传达了他们具备识别和适应变化的能力。基于以上推断,本研究提出:

假设1:领导AI符号化正向影响员工的领导变化准备度感知。

领导效能(leadership effectiveness)是领导者展现出的一系列能力,这些能力能够激发、引导和影响员工,从而实现组织的目标和愿景(Galvin等,2024)。有效的领导可以增加员工对领导的信任、积极的追随行为和工作投入。员工对领导效能的评价反映了他们基于对领导的认知而做出的态度调整和行为反应。变化准备度体现了领导对未来发展的愿景和变化适应能力(Worley和Lawler,2009)。结合社会信息加工理论(Salancik和Pfeffer,1978),本研究认为,领导AI符号化会通过增加员工对领导变化准备度的感知,而影响员工对领导效能的评价。

AI技术的应用会对员工的工作方式和角色产生深远的影响。例如,AI系统的复杂数据处理能力代替机械性的工作,使员工转向更需要人类判断和创造力的任务(Tang等,2023)。这些变化不仅要求员工不断更新技能以保持竞争力,也要求领导者具备更强的变化意识和应对变化的能力,以引导员工适应并应对这些变化。由此可见,做好应对变化的准备已成为评价领导效能的重要因素(Grant,2012)。当领导通过AI符号化向员工展示其变化准备度时,员工会认为该领导具有较强的领导力,从而提高对该领导的效能评价。另外,变化通常是未来导向的(Worley和Lawler,2009;Rafferty等,2013)。当领导积极支持AI技术并以此展示变化准备度时,员工会感知到领导的前瞻性视野和对组织长远发展的重视。这表明领导不仅关注组织的短期收益,更着眼于组织的持续发展和未来竞争优势,这种未来导向思维可以赢得员工对领导效能的高评价(Zhang等,2014)。基于以上推断,本研究提出:

假设2:领导AI符号化通过影响员工的领导变化准备度感知间接提高员工的领导效能评价。

(三)AI技术与员工任务互依性的调节作用

社会信息加工理论强调,个体对社会信息的注意力和解读深度受到信息与自身相关性以及信息处理能力的影响(Zalesny和Ford,1990)。具体而言,个体倾向于关注并深入处理与自身密切相关的信息,因为这些信息直接关系到其安全、利益和福祉(Northoff,2016)。同时,当个体具备处理这些信息所需的技能或资源(如先验知识和经验)时,他们也会更深入地解读这些信息(Zalesny和Ford,1990)。这一认知加工过程塑造了个体对外界环境持久且稳定的态度,并能在一定程度上预测其行为模式。相反,对于与个体相关性较低或超出其处理能力的信息,个体可能难以给予足够的关注,甚至可能选择性忽视,因此这些信息较难引发进一步的信息加工过程。任务互依性(task interdependence)指员工在完成工作任务的过程中相互依赖的程度(Van der Vegt等,2001)。虽然传统研究通常讨论团队成员之间的任务互依性(如胡琼晶等,2021),但是在AI技术广泛应用的时代,任务互依性不仅存在于人际层面,还扩展到人与AI技术层面。这意味着员工在开展工作时,需要与AI技术进行协作。例如,在一项任务中,AI负责先验步骤,员工则基于AI的输出结果完成后续操作(Jia等,2024)。作为一个结构特征,任务互依性被视为组织活动中的关键情境变量,不仅决定了员工在工作中需要注意哪些信息(Courtright等,2015),也影响着不同情境下员工的认知处理能力。

AI技术与员工的高任务互依性意味着AI技术对员工工作的高重要程度以及员工对该技术的高依赖程度(Van der Vegt等,2001)。当任务互依性高时,与AI技术相关的任何信息都可能直接影响员工的工作结果。例如,当AI技术出现故障时,员工的工作可能会停滞。在这种情况下,领导者的AI符号化所传递的与AI相关的信息,对员工而言具有更高的个人相关性。这种高相关性会驱使员工高度关注和重视与AI技术相关的社会信息,并对这些信息进行深度解释和加工(Schelle和Sui,2022)。另外,这类员工更有可能具备必要的知识和技能来解读与AI相关的信息。因此,他们能够更清晰地理解AI技术所代表的变化及其可能带来的机遇和挑战,从而更容易将领导的AI符号化信息与其变化准备度相联系,并对领导效能形成积极的评价。

当员工与AI技术的任务互依性较低时,AI技术并非员工工作中的主要协作对象,员工对AI技术的依赖程度较低(Van der Vegt等,2001)。在此情境下,员工通常缺乏足够的认知加工动机去深入理解领导的AI符号化及其背后所传递的社会信息(Northoff,2016),因此难以从中判断领导的个人价值观与能力。此外,这类员工可能不具备足够的AI技术知识,难以从自身的知识经验中建立起领导AI符号化与潜在变化之间的关联(Raveendran等,2020),从而削弱了他们对领导变化准备度的感知,并降低了他们对领导效能的评价。基于以上推断,本研究提出:

假设3:领导AI符号化通过员工的领导变化准备度感知对领导效能评价的影响受到AI与员工任务互依性的影响。当AI与员工任务互依性高时,上述间接效应更强。

三、研究方法(一)研究1:情境实验

研究1旨在探讨领导AI符号化与领导效能之间的潜在因果关系。为此,本研究参考He等(2023)关于领导AI符号化的操纵方法来设计情景阅读材料。整个研究过程已获得作者所在单位学术伦理审查委员会的批准(#RUC-SLHR20230007)。

1. 研究对象与实验过程

研究1的参与者主要是来自湖南省、广东省和广西壮族自治区的六家医院的医生。数据收集通过线上情境实验进行,研究团队向各医院的负责人发送实验链接,随后由负责人转发至目标参与者。所有参与此项研究的医生均具有使用AI技术的工作经验,包括运用AI技术辅助冠脉分析(如分析血管狭窄度)、脑灌注CTP分析(如计算核心梗死区)和头颈CTA分析(如判别动脉瘤)等。在参与实验前,所有参与者均已知晓本研究遵循的法律与伦理准则。研究团队向参与者承诺对其个人信息严格保密,并确保所有调研数据仅用于学术研究目的。

在实验开始前,参与者报告了他们对AI技术的态度以及一系列人口统计变量。随后,他们被随机分配到两种不同的实验情境中(领导AI符号化组VS.控制组),每种情境都包含领导的办公室和会议讨论两种符号化场景。在领导AI符号化组(控制组)中,领导在其办公室的书架上摆放了有关AI技术(传统技术)的书籍和物品,并在会议讨论中强调其对AI技术(传统技术)的支持,鼓励团队成员在工作中采用AI技术(传统技术)。参与者被要求仔细阅读实验材料,并根据阅读内容报告他们的真实反应。最终,本研究获得178份有效样本(27份未通过注意力检测的样本被剔除)。其中,87名参与者被随机分配到领导AI符号化的条件中,91名参与者被分配到控制组。所有参与者的平均年龄为30.66岁(SD=7.25);男性81人,女性97人;本科及以上学历158人(88.76%)。

2. 测量工具

本研究采用国外较为成熟的量表以保证测量的有效性,并通过“翻译—回译”程序确保其在中文语义上的准确性和完整性。除特殊说明外,问卷中的题项均采用“同意程度”评价标准,其中1代表“完全不同意”,7代表“完全同意”。

操纵检验工具:领导AI符号化的操纵检验采用He等(2023)开发的六题项量表。参与者需要根据阅读材料评估领导实施AI符号化的程度。举例题项包括“该领导会与成员讨论与AI相关的话题”和“该领导会告知团队成员与AI相关的社群联系信息”。本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.97。

领导的变化准备度:参考Rafferty和Minbashian(2019)开发的五题项量表测量员工对领导变化准备度的感知。举例题项包括“该领导已经准备好面对工作中的变化了”和“该领导期待看到工作中的变化”。本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.98。

领导效能:采用Madera和Smith(2009)开发的七题项量表。举例题项包括“我觉得他/她配得上目前的职位”和“他/她是一个强有力的领导者”。本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.97。

控制变量:鉴于员工对技术的态度会影响他们对AI符号化的态度,进而影响他们对领导的认知判断(Trautwein等,2021),本研究借鉴Edison和Geissler(2003)的技术友好程度量表中的三个题项来控制该变量的潜在影响。举例题项包括“技术是我的朋友”。该量表的Cronbach’s α系数为0.95。另外,本研究还控制了被试的年龄、性别和教育背景。

3. 研究结果

独立样本t检验的结果显示,AI符号化组与控制组的参与者在对AI技术的态度、年龄、性别和教育背景方面不存在显著差异。此外,AI符号化组的参与者报告的领导AI符号化(M=5.50,SD=0.97)显著高于控制组的参与者所报告的水平(M=2.71,SD=1.17,t(172.50)=17.39,p<0.001,Cohen’s d=2.79),该结果支持了本研究对领导AI符号化的操纵效果。

各变量的均值、标准差以及变量之间的相关系数见表1。由表1可知,领导的AI符号化与员工的领导变化准备度感知(r=0.54,p<0.01)和领导效能(r=0.62,p<0.01)显著正相关。从表2可以看出,相较于其他模型,三因子模型具有更好的拟合度(χ2=330.76,df=129,CFI=0.96,TLI=0.95,RMSEA=0.09),显示出本研究的变量具有良好的区分效度。此外,Harman单因素检验结果显示,第一个因子解释总方差的48.31%,本研究数据的同源方差问题不严重(Podsakoff等,2003)。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

| 1.员工年龄 | |||||||

| 2.员工学历 | −0.23** | ||||||

| 3.员工性别 | −0.34** | 0.07 | |||||

| 4.员工的技术态度 | 0.09 | 0.02 | −0.08 | ||||

| 5.领导AI符号化 | −0.02 | −0.02 | −0.05 | 0.26** | |||

| 6.领导变化准备度 | 0.02 | 0.08 | −0.10 | 0.24** | 0.54** | ||

| 7.领导效能 | 0.11 | −0.04 | −0.17* | 0.31** | 0.62** | 0.56** | |

| 均值 | 30.66 | 3.17 | 1.54 | 4.77 | 4.07 | 4.28 | 4.57 |

| 标准差 | 7.25 | 0.63 | 0.50 | 1.04 | 1.76 | 1.42 | 0.94 |

| 注:N=178;**p<0.01,*p<0.05。 | |||||||

| 模型 | χ2 | df | χ2/ df | CFI | TLI | SRMR | RMSEA | ∆χ2 | ∆df | p |

| 三因子(AIS,RC,LE) | 330.76 | 129 | 2.56 | 0.96 | 0.95 | 0.04 | 0.09 | − | − | − |

| 二因子(AIS+RC,LE) | 131 | 9.26 | 0.79 | 0.75 | 0.15 | 0.22 | 882.11 | 2 | <0.001 | |

| 二因子(AIS,RC+LE) | 131 | 8.97 | 0.79 | 0.76 | 0.15 | 0.21 | 844.04 | 2 | <0.001 | |

| 二因子(AIS+LE,RC) | 131 | 9.95 | 0.77 | 0.73 | 0.12 | 0.22 | 972.51 | 2 | <0.001 | |

| 单因子(AIS+RC+LE) | 132 | 15.91 | 0.61 | 0.55 | 0.15 | 0.29 | 3 | <0.001 | ||

| 注:AIS表示领导AI符号化,RC表示领导变化准备度,LE表示领导效能。 | ||||||||||

通过对比包含与不包含控制变量的结果,我们发现假设检验的显著性未发生变化,此处汇报的是包含控制变量的结果。表3的线性回归结果显示,在控制员工对技术的态度、年龄、学历和性别后,领导的AI符号化显著正向影响员工感知的领导变化准备度(B=1.48,SE=0.19,p<0.001),假设1成立。对于中介效应的检验(即假设2),本研究采用bootstrapping法。

| 领导变化准备度 | 领导效能 | |||||||

| B | SE | B | SE | B | SE | B | SE | |

| 截距 | 2.67* | 1.04 | 2.88** | 0.89 | 3.66*** | 0.67 | 3.15*** | 0.55 |

| 控制变量 | ||||||||

| 员工年龄 | −0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

| 员工学历 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | −0.04 | 0.11 | −0.10 | 0.09 |

| 员工性别 | −0.26 | 0.22 | −0.23 | 0.19 | −0.24 | 0.14 | −0.17 | 0.12 |

| 员工的技术态度 | 0.31** | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.27*** | 0.07 | 0.12* | 0.06 |

| 自变量 | ||||||||

| 领导AI符号化(实验组=1,控制组=0) | 1.48*** | 0.19 | 0.63*** | 0.13 | ||||

| 中介变量 | ||||||||

| 领导变化准备度 | 0.22*** | 0.05 | ||||||

| R2 | 0.07 | 0.32 | 0.12 | 0.44 | ||||

| ΔR2 | 0.25*** | 0.32*** | ||||||

| 注:N=178;***p<0.001,**p<0.01,*p<0.05。 | ||||||||

4. 结果讨论

研究1初步验证了本研究的假设,即领导的AI符号化会通过影响员工对该领导变化准备度的感知提高员工的领导效能评价。尽管如此,该研究同源数据的测量方式可能限制研究结论的内部效度。同时,仅限于医生样本的实验结果可能会限制本研究结论的普遍性。此外,该研究仍未验证在此过程中其他变量(特别是员工与AI技术的任务互依性)可能产生的调节作用。为了应对这些限制,我们设计了一项三阶段的问卷调研,以期通过不同时点的测量减少共同方法偏差问题。同时,在这项问卷调研中,我们检验了员工与AI技术的任务互依性可能产生的调节效应。

(二)研究2:三阶段问卷调研

研究2的目的是进一步验证领导AI符号化影响领导有效性的黑箱机制,以及揭示在此过程中的边界条件,即检验假设1至假设3。为此,本研究采用了多时点调查法,分别在三个不同的时点收集员工报告的数据,每个调查时点间隔为一周(Tang等,2023)。

1. 研究对象与调查过程

本研究通过见数平台招募研究对象,并采用二次抽样法确定最终的参与者。在确保参与者知情同意且自愿参与后,每名参与者被要求提供其工作岗位以及在工作中使用的AI技术或程序名称,并详细描述该技术在其工作中的应用。随后,参与者填写第一阶段问卷,并获得3元报酬。此阶段共获得499份通过注意力筛查的数据。为提高被试质量并确保领导AI符号化作为社会信息在被试工作情境中的有效性,我们采取了进一步的验证措施,选取了那些其工作涉及AI技术使用的参与者。验证措施包括排除未提供完整信息或描述模糊的数据样本,验证参与者所填写的技术或程序名称属于AI技术范畴,以及核实其描述的工作内容与AI技术的应用匹配性。最终,本研究邀请了386名参与者进行第二阶段调研。

为激励参与者积极完成问卷填写,我们在第二、三阶段调研中引入了抽奖机制,每阶段平均报酬为3.46元,完成全部问卷的参与者有机会获得50元的额外奖励。第二阶段的调研共获得284份有效数据,问卷的回收率为73.58%。第三阶段的调研共获得220份有效的三阶段配对问卷,回收率为77.46%。ANOVA结果显示,不同阶段的变量均值之间不存在显著差异,本研究的样本无显著的选择性偏差问题。在最终的样本中,员工的平均年龄为30.63岁(SD=6.96),女性员工占59.28%,女性领导占35.29%。职业分布方面,从事市场营销及运营创作相关岗位(例如市场运营专员和视觉内容创作者)的员工占29.86%,技术相关岗位(例如数据工程师和系统架构师)占25.34%,行政管理岗位(例如人事专员和行政助理)占17.29%。

2. 测量工具

领导AI符号化、领导变化准备度和领导效能的测量沿用研究1的量表。其中,领导AI符号化在时点1测量,要求参与者回答其直接领导实施AI符号化的频率(1代表几乎不发生,7代表总是发生),Cronbach’s α系数为0.87;领导变化准备度在时点2测量,Cronbach’s α系数为0.75;领导效能在时点3测量,Cronbach’s α系数为0.77。

员工与AI技术的任务互依性(时点1):参考Van der Vegt等(2001)开发的五题项量表,参与者评估工作中与AI技术之间的相互依赖程度。举例题项包括“我依赖人工智能来完成我的工作”和“我必须与人工智能密切合作才能正确完成我的工作”。本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.72。

控制变量:与研究1类似,本研究控制了员工对技术的态度(“技术是我的朋友”)、年龄以及学历。另外,考虑到领导与员工的性别组合对员工认知的影响(李树文等,2020),本研究还控制了领导和员工性别。

3. 研究结果

各变量的均值、标准差以及变量之间的相关系数见表4。由表4可知,领导的AI符号化与员工的领导变化准备度感知(r=0.52,p<0.01)和领导效能(r=0.50,p<0.01)显著正相关。在假设检验前,本研究采用验证性因子分析对变量的区分效度进行检验。从表5可知,相较于其他模型,四因子模型具有更好的拟合度(χ2=368.69,df=222,CFI=0.91,TLI=0.90,RMSEA=0.06),本研究的变量具有良好的区分效度。此外,Harman单因素检验结果显示,第一个因子解释总方差的26.01%,本研究数据的同源方差问题不严重。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

| 1.员工的技术态度 | |||||||||

| 2.员工年龄 | 0.06 | ||||||||

| 3.员工学历 | −0.01 | −0.06 | |||||||

| 4.员工性别 | −0.17* | −0.09 | 0.08 | ||||||

| 5.领导性别 | −0.01 | −0.05 | 0.04 | 0.50** | |||||

| 6.领导AI符号化 | 0.28** | 0.27** | −0.00 | −0.02 | −0.01 | ||||

| 7.AI与员工的任务互依性 | 0.26** | 0.17* | −0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.50** | |||

| 8.领导变化准备度 | 0.18** | 0.25** | −0.05 | −0.16* | −0.21** | 0.52** | 0.26** | ||

| 9.领导效能 | 0.32** | 0.19** | 0.05 | −0.02 | −0.06 | 0.50** | 0.35** | 0.50** | |

| 均值 | 5.97 | 30.63 | 3.11 | 1.60 | 1.35 | 5.06 | 5.50 | 5.79 | 5.90 |

| 标准差 | 0.84 | 6.96 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.95 | 0.81 | 0.67 | 0.60 |

| 注:N=220;**p<0.01,*p<0.05。 | |||||||||

| 模型 | χ2 | df | χ2/ df | CFI | TLI | SRMR | RMSEA | ∆χ2 | ∆df | p |

| 四因子(AIS,INT,RC,LE) | 368.69 | 222 | 1.66 | 0.91 | 0.90 | 0.06 | 0.06 | − | − | − |

| 三因子(AIS+RC,INT,LE) | 480.31 | 225 | 2.14 | 0.85 | 0.83 | 0.07 | 0.07 | 111.62 | 3 | <0.001 |

| 三因子(AIS+LE,INT,RC) | 519.41 | 225 | 2.31 | 0.83 | 0.81 | 0.08 | 0.08 | 150.72 | 3 | <0.001 |

| 三因子(AIS,INT,RC+LE) | 463.84 | 225 | 2.06 | 0.86 | 0.84 | 0.07 | 0.07 | 95.15 | 3 | <0.001 |

| 二因子(AIS,INT+RC+LE) | 636.75 | 227 | 2.81 | 0.76 | 0.73 | 0.08 | 0.09 | 268.06 | 5 | <0.001 |

| 单因子(AIS+INT+RC+LE) | 723.09 | 228 | 3.17 | 0.71 | 0.68 | 0.09 | 0.10 | 354.41 | 6 | <0.001 |

| 注:INT表示AI与员工的任务互依性,AIS、RC和LE的含义同表2。 | ||||||||||

经检验,模型中是否包含控制变量对假设检验的显著性没有影响,此处汇报的是包含控制变量的结果。从表6线性回归的结果可知,在控制员工的技术态度、年龄、学历以及上下级性别后,领导的AI符号化与员工感知的领导变化准备度(B=0.34,SE=0.04,p<0.001)呈正向关系,假设1成立。

| 领导变化准备度 | 领导效能 | |||||||

| B | SE | B | SE | B | SE | B | SE | |

| 截距 | 4.19*** | 0.44 | 3.86*** | 0.49 | 2.90*** | 0.45 | 1.79*** | 0.49 |

| 控制变量 | ||||||||

| 员工的技术态度 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.14** | 0.04 | 0.13** | 0.04 |

| 员工年龄 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |

| 员工学历 | −0.05 | 0.08 | −0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |

| 员工性别 | −0.06 | 0.09 | −0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |

| 领导性别 | −0.25** | 0.09 | −0.25** | 0.09 | −0.10 | 0.08 | −0.03 | 0.08 |

| 自变量 | ||||||||

| 领导AI符号化 | 0.34*** | 0.04 | 0.38*** | 0.05 | 0.24*** | 0.05 | 0.13** | 0.05 |

| 调节变量 | ||||||||

| AI与员工的任务互依性 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | ||

| 中介变量 | ||||||||

| 领导变化准备度 | 0.29*** | 0.06 | ||||||

| 交互项 | ||||||||

| AI符号化×AI与员工的任务互依性 | 0.09* | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | ||

| R2 | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.38 | ||||

| ΔR2 | 0.02** | 0.07*** | ||||||

| 注:N=220;***p<0.001,**p<0.01,*p<0.05。 | ||||||||

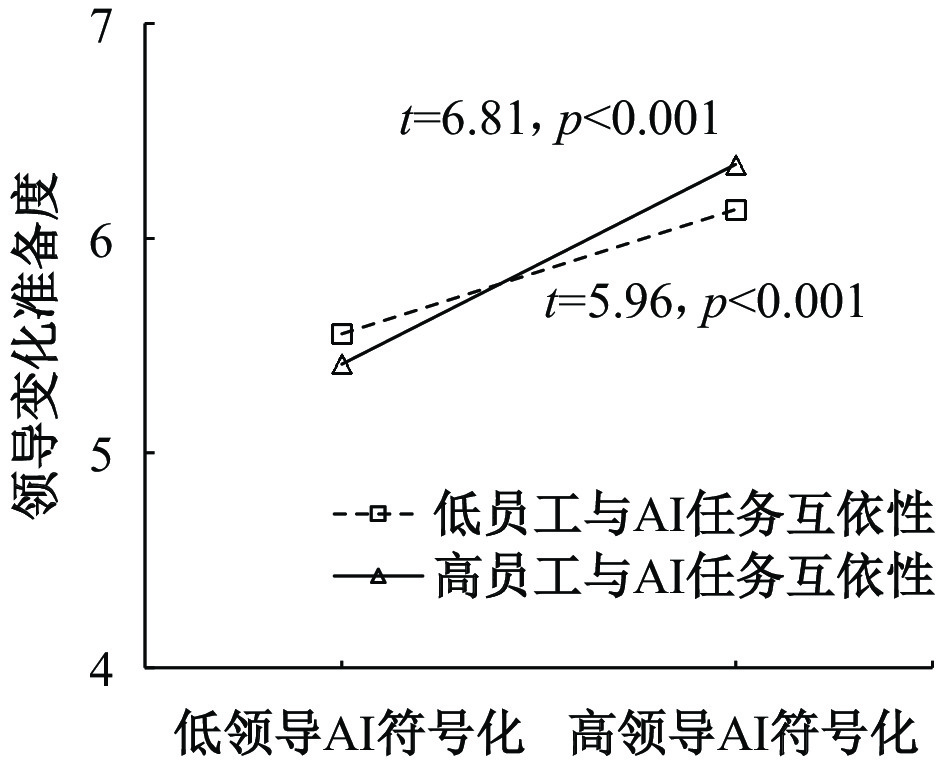

假设3指出,AI技术与员工的任务互依性调节领导AI符号化通过领导变化准备度对领导效能的间接效应。从表6可知,领导AI符号化和AI技术与员工的任务互依性对领导变化准备度的交互作用显著(ΔB=0.14,p<0.05)。简单斜率测试表明(见图2),当AI技术与员工任务互依性高时,领导AI符号化与员工感知的领导变化准备度的正向关系更强(效应值=0.45,SE=0.07,p<0.001)。当AI技术与员工任务互依性低时,领导AI符号化与员工感知的领导变化准备度的正向关系更弱(效应值=0.31,SE=0.05,p<0.001)。另外,被调节的中介效应结果显示,当AI技术与员工任务互依性高时,领导AI符号化通过领导变化准备度对领导效能的影响效应值为0.13(SE=0.05),当AI技术与员工任务互依性低时,领导AI符号化通过领导变化准备度对领导效能的影响效应值为0.09(SE=0.04),两种情况的效应差异显著(效应值差异=0.03,SE=0.02,95%置信区间为[0.006,0.067]),假设3得到支持。

|

| 图 2 员工与AI技术任务互依性的调节作用 |

4. 结果讨论

研究2通过三阶段问卷的方法复制了研究1的结果,进一步增强了本研究结果的稳健性。此外,研究2有效解决了研究1存在的问题:其一,多时点的研究设计降低了单一时点收集数据的潜在偏差,在一定程度上减少了共同方法偏差问题;其二,来自多行业多岗位的参与者样本不仅扩展了本研究结论的适用范围,也增强了研究结果的外部效度;其三,研究2证实了员工与AI的任务互依性在领导AI符号化影响领导效能评价过程中的调节作用,表明本研究提出的假设均得到了验证,进一步支持了领导AI符号化对员工认知与态度影响的理论框架。

四、结论与讨论(一)研究结论

在第四次工业革命的浪潮中,AI技术在工作场所的广泛应用不仅重塑了员工的工作方式,也对领导的管理方式提出了新的挑战(Cheng和Zeng,2023)。领导的行为表达不仅影响员工的认知、态度和行为,也对组织的领导力建设有着重要作用。因此,在新技术背景下,领导如何通过自己的表达影响员工,从而构建适应人工智能时代的领导力,是一个迫切需要解决的问题。在此背景下,本研究引入“领导AI符号化”这一概念,揭示了领导展示自己的AI观对新时代领导力建设产生的影响,为组织活动提供了新的理论和实践指导。

基于社会信息加工理论,本研究探讨了领导AI符号化对员工感知领导变化准备度和领导效能的影响。两项研究的结果表明,领导的AI符号化会提高员工的领导变化准备度感知,进而提升员工对领导效能的评价。此外,员工与AI技术的任务互依性在领导AI符号化通过员工的领导变化准备度感知影响领导效能的过程中起调节作用。当员工与AI技术的任务互依性高时,领导AI符号化对领导效能的间接效应更强,反之更弱。

(二)理论意义

首先,现有关于AI技术在工作场所应用的文献主要探究了员工与技术交互产生的直接影响,而本研究将关注点转移到了第三方——领导身上(Tsai等,2022),探讨了领导的AI符号化对员工和组织产生的影响。的确,从交互的角度来看,员工是AI技术的直接使用者和受其影响的个体。据此,现有研究已探讨员工与AI技术的交互对他们的工作意义感(Bankins和Formosa,2023)、工作绩效和同事帮助行为(Tang等,2023)等的影响效应。值得注意的是,作为工作场所的关键部分,领导在新技术背景下的作用至关重要。例如,领导对AI技术的消极(积极)态度可能引发员工对组织数智化转型的抵制(支持)。然而,目前鲜有研究关注领导在新技术情境中发挥的作用,仅有的研究也只关注了领导与AI相关的行为对员工自我认知和行为的影响(He等,2023,2024),而忽视了更高层面对领导效能的影响。为了弥补这一研究局限,本研究探讨了领导展示自己对AI技术的接纳和支持(即领导AI符号化)对员工面向领导的认知和领导效能的影响效应,为理解领导在AI时代所扮演的角色提供了新的视角。

其次,本研究探究了领导变化准备度对员工态度和行为的影响效应,丰富了变化准备度相关文献。尽管大量研究指出变化准备度体现在个人、团队和组织等多个层面(刘军等,2021),但在个人层面,现有研究主要关注员工的变化准备度如何影响员工自己的行为,如变化支持行为(Rafferty和Minbashian,2019),而较少关注领导的变化准备度及其作用。本研究指出,员工会通过领导AI符号化传递的信息识别出领导的变化准备度,并进一步改变对该领导效能的评价。通过揭示领导变化准备度对员工的态度和评价行为产生的“涟漪效应”,本研究丰富了相关文献。

再者,本研究基于AI情境发现,领导对外展示自己对AI的支持和接纳可以有效提升领导效能,从而补充了领导力的研究框架。传统领导力研究主要关注领导者的特质(Silverthorne,2001)、领导风格以及具体行为(Van Knippenberg和Van Knippenberg,2005)等稳态特征对领导效能的影响。本研究强调了领导对外展现的象征性、信号性元素在特定情境中对领导效能的积极作用,表明领导效能的提升不仅依赖于领导的实质性能力和行为,象征性的表达同样具有不可忽视的价值。具体来说,领导对AI技术的支持和接纳不仅传递了对新技术的积极态度,还通过社会信息加工机制影响员工对领导变化准备度的感知,进而提升领导效能。本研究通过将领导的象征性展示纳入领导效能分析框架,为领导效能研究提供了新的思路。

最后,不同于现有研究聚焦于探讨个人特征(如依恋焦虑和经验开放性等)(Tang等,2022,2023)在AI技术互动中的调节效应,本研究引入AI技术与员工任务互依性这一概念,揭示了人类与非人类实体之间的工作结构特征在此过程中发挥的作用。数据分析结果显示,在AI技术与员工任务互依性较高的情境中,领导对AI技术的支持会产生更显著的积极效应,而在AI技术与员工任务互依性较低的情境中,积极效应更弱。这说明,在员工、AI技术和领导的三方交互中,客观的工作结构特征对领导行为产生的效应存在明显影响,这一观点为深入理解组织中AI技术与员工交互的复杂性提供了新的参考。

(三)管理启示

正如McKinsey & Company(2023)的报告所指出的,面对新技术的冲击,领导者面临的挑战是如何调整自己的领导方式,让自己变得更具变化意识,从而激发员工对领导效能的主动认可。本研究的结果表明,领导的AI技术支持性展示可以引导员工对领导变化准备度的感知,进而提高领导效能。并且,这种积极效应在员工依赖AI技术完成工作任务的情况下更显著。一方面,这启示领导者应紧跟时代潮流,在与员工的互动中展现自己对AI技术的兴趣、参与和支持。另一方面,该结果也启示领导在实施AI符号化时,不应盲目跟风,而应充分考虑所处的情境,掌握工作场景中AI技术与员工的任务互依程度,并调整自己的展示策略。在互依性较高的情境下,领导可以提供更具针对性的AI技术支持性活动,如资源调配和技术支持等。

此外,本研究的结果也为组织管理提供了启示。首先,组织应鼓励领导参与与AI技术相关的活动,如研讨会、工作坊或行业会议等,这有助于提升领导与该领域相关的认知水平。其次,组织可以组织专门的培训和教育活动,直接向领导传授AI技术相关知识,加深他们对这一领域的理解和应用能力,从而更好地实施AI符号化。最后,组织应建立相应的工作结构特征评价机制,以评估组织中AI技术与员工的任务互依程度,并将这些信息与领导共享,为其决策提供有力的参考。

(四)研究局限与展望

首先,本研究探究了领导AI符号化对员工感知领导变化准备度和评价领导效能的影响,但忽视了不同类型的AI符号化可能引发的差异化反应。符号化是一个较宽泛的概念,领导采用不同的“符号”来展示其对AI技术的支持可能会产生截然不同的影响。研究表明,在东方文化中,领导的行动符号比语言符号更具有说服力(Wang等,2023)。与语言符号(如口头表达对AI技术的喜爱)相比,领导通过行动符号(如参与与AI技术相关的论坛)所传递的信息可能更直接、真实和有效,能够引发员工更强烈的反应。未来的研究可以结合不同的文化背景,进一步探究不同类型的领导AI符号化传递的信息差异,以及这些差异对员工的影响。

其次,尽管我们采用了多时点的数据收集方法来缓解共同方法偏差,但本研究的变量都是由员工报告的,因此不能完全排除共同方法偏差可能产生的影响。鉴于本研究探究的是领导AI符号化对领导效能的影响,我们建议未来的研究使用更客观的效能评价指标(如领导的绩效成果),或使用多来源的数据(如第三方评价的员工亲社会行为)(Podsakof等,2003),来检验本研究结论的稳健性。另外,本研究在中国组织文化背景下开展,其结论的适用性可能存在一定的局限。在不同的文化背景下,员工对领导AI符号化的感知和解读可能存在差异。例如,在强调上级指示性领导的东方文化中,领导者的示范性表达往往是工作环境中的重要线索,会对员工的认知和态度产生重要影响。相反,在强调授权和自由意志的西方文化中,员工更可能根据自己的判断和偏好来选择工作态度(Lee等,2018),对领导者传递的信息的关注度可能较弱,从而减弱领导AI符号化带来的影响。因此,未来的研究可进一步探究不同社会或组织文化背景下领导AI符号化的效应。

再者,本研究基于社会信息加工理论探究领导AI符号化对领导效能的影响,但未能充分考虑其他可能的中介机制和结果。除了对社会信息的认知加工外,领导的AI符号化也可能激发员工的情感反应(Willroth等,2017)。例如,领导对AI技术的支持意味着该领导能够敏锐地察觉新技术的潜力和价值,这可能会让员工对领导产生敬佩和尊重情绪,从而提升对领导效能的评价。另外,本研究只考虑了员工对领导AI符号化传递的领导信息(即变化准备度)的加工过程,而忽视了员工从中解读和加工其他信息的可能性(Van Kleef和Côté,2022)。例如,领导的AI符号化可能让员工意识到AI技术在工作中的重要性,从而提升对AI技术的接受度。未来的研究可以整合社会信息加工理论和情绪社会信息理论,从不同视角探究AI符号化对员工的影响。

最后,尽管本研究从工作结构特征的视角解释了员工与AI技术的任务互依性对领导AI符号化产生的差异化影响,但忽视了员工对领导行为动机的归因以及双方共事时间的潜在影响。一方面,员工对领导行为的动机归因会影响他们对领导变化准备度的感知(Sanders和Rafferty,2021)。例如,若员工将领导的AI符号化视为塑造前瞻形象的印象管理手段,他们可能就难以感知其背后的变化准备度,进而会削弱AI符号化的积极效应。另一方面,领导与员工的共事时间也可能影响员工对领导信息传递的需求及处理深度。共事关系建立初期,员工获取领导信息的渠道有限,因而关注领导的每一种“符号化”表现,并通过认知加工形成对领导及工作的态度。随着共事时间的推移,员工对领导及工作场所的认知结构逐渐完善(Nienaber等,2023)。此时,他们不再依赖于单一的领导信息来源,而是能够综合多方面的信息来构建自己的态度和行为模式。未来研究可以将相关因素作为控制变量,或结合归因理论和社会渗透理论进一步探究不同情境中领导AI符号化的影响效应。

| [1] | 胡琼晶, 魏俊杰, 王露, 等. 犯错者地位如何影响同事容错?——任务目标偏离度和团队互依性的作用[J]. 管理世界, 2021, 37(6): 113–127. |

| [2] | 李树文, 罗瑾琏, 梁阜. 领导与下属性别匹配视角下权力距离一致与内部人身份认知对员工建言的影响[J]. 管理学报, 2020, 17(3): 365–373. |

| [3] | 刘军, 崔琦, 袁艺玮, 等. 内部准备度视角下的组织平台化转型研究述评[J]. 中国人力资源开发, 2021, 38(10): 20–34. |

| [4] | 谢洪明, 陈亮, 杨英楠. 如何认识人工智能的伦理冲突?——研究回顾与展望[J]. 外国经济与管理, 2019, 41(10): 109–124. |

| [5] | Accenture. Work, workforce, workers: Reinvented in the age of generative AI[EB/OL]. https://www.accenture.com/se-en/insights/consulting/gen-ai-talent, 2024-01-16. |

| [6] | Armenakis A A, Bernerth J B, Pitts J P, et al. Organizational change recipients’ beliefs scale: Development of an assessment instrument[J]. The Journal of Applied Behavioral Science, 2007, 43(4): 481–505. |

| [7] | Bankins S, Formosa P. The ethical implications of artificial intelligence (AI) for meaningful work[J]. Journal of Business Ethics, 2023, 185(4): 725–740. |

| [8] | Bishop T. Jeff Bezos on AI: Large language models are “not inventions, they’re discoveries”[EB/OL]. https://www.geekwire.com/2023/jeff-bezos-on-ai-large-language-models-are-not-inventions-theyre-discoveries, 2023-12-14. |

| [9] | Galvin B M, Badura K, LePine J, et al. A theoretical integration of leader emergence and leadership effectiveness: Over, under, and congruent emergence[J]. Journal of Organizational Behavior, 2024, 45(2): 295–312. |

| [10] | Grant A M. Leading with meaning: Beneficiary contact, prosocial impact, and the performance effects of transformational leadership[J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(2): 458–476. |

| [11] | He G H, Liu P, Zheng X N, et al. Being proactive in the age of AI: Exploring the effectiveness of leaders’ AI symbolization in stimulating employee job crafting[J]. Management Decision, 2023, 61(10): 2896–2919. |

| [12] | He G H, Zheng X N, Li W P, et al. The mixed blessing of leaders’ Artificial Intelligence (AI)-oriented change behavior: Implications for employee job performance and unethical behavior[J]. Applied Research in Quality of Life, 2024, 19(2): 469–497. |

| [13] | Holt D T, Armenakis A A, Feild H S, et al. Readiness for organizational change: The systematic development of a scale[J]. The Journal of Applied Behavioral Science, 2007, 43(2): 232–255. |

| [14] | Jia N, Luo X M, Fang Z, et al. When and how artificial intelligence augments employee creativity[J]. Academy of Management Journal, 2024, 67(1): 5–32. |

| [15] | Lee A, Willis S, Tian A W. Empowering leadership: A meta-analytic examination of incremental contribution, mediation, and moderation[J]. Journal of Organizational Behavior, 2018, 39(3): 306–325. |

| [16] | Luo S X, Van Horen F, Millet K, et al. What we talk about when we talk about hope: A prototype analysis[J]. Emotion, 2022, 22(4): 751–768. |

| [17] | Madera J M, Smith D B. The effects of leader negative emotions on evaluations of leadership in a crisis situation: The role of anger and sadness[J]. The Leadership Quarterly, 2009, 20(2): 103–114. |

| [18] | McKinsey & Company. Five leadership shifts can unleash an era of sustainable, inclusive growth for companies looking to outperform in this era of disruption[EB/OL]. https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/new-leadership-for-a-new-era-of-thriving-organizations, 2023-05-04. |

| [19] | Mikalef P, Gupta M. Artificial intelligence capability: Conceptualization, measurement calibration, and empirical study on its impact on organizational creativity and firm performance[J]. Information & Management, 2021, 58(3): 103434. |

| [20] | Morin A J S, Meyer J P, Bélanger É, et al. Longitudinal associations between employees’ beliefs about the quality of the change management process, affective commitment to change and psychological empowerment[J]. Human Relations, 2016, 69(3): 839–867. |

| [21] | Murray A, Rhymer J, Sirmon D G. Humans and technology: Forms of conjoined agency in organizations[J]. Academy of Management Review, 2021, 46(3): 552–571. |

| [22] | Northoff G. Is the self a higher-order or fundamental function of the brain? The “basis model of self-specificity” and its encoding by the brain’s spontaneous activity[J]. Cognitive Neuroscience, 2016, 7(1-4): 203–222. |

| [23] | Podsakoff P M, MacKenzie S B, Lee J Y, et al. Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies[J]. Journal of Applied Psychology, 2003, 88(5): 879–903. |

| [24] | Rafferty A E, Jimmieson N L, Armenakis A A. Change readiness: A multilevel review[J]. Journal of Management, 2013, 39(1): 110–135. |

| [25] | Rafferty A E, Minbashian A. Cognitive beliefs and positive emotions about change: Relationships with employee change readiness and change-supportive behaviors[J]. Human Relations, 2019, 72(10): 1623–1650. |

| [26] | Raveendran M, Silvestri L, Gulati R. The role of interdependence in the micro-foundations of organization design: Task, goal, and knowledge interdependence[J]. Academy of Management Annals, 2020, 14(2): 828–868. |

| [27] | Salancik G R, Pfeffer J. A social information processing approach to job attitudes and task design[J]. Administrative Science Quarterly, 1978, 23(2): 224–253. |

| [28] | Sanders K, Rafferty A. Change within organizations: An attributional lens[A]. Sanders K, Yang H D, Patel C. Handbook on HR process research[M]. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021. |

| [29] | Silverthorne C. Leadership effectiveness and personality: A cross cultural evaluation[J]. Personality and Individual Differences, 2001, 30(2): 303–309. |

| [30] | Tang P M, Koopman J, Mai K M, et al. No person is an island: Unpacking the work and after-work consequences of interacting with artificial intelligence[J]. Journal of Applied Psychology, 2023, 108(11): 1766–1789. |

| [31] | Tsai C Y, Marshall J D, Choudhury A, et al. Human-robot collaboration: A multilevel and integrated leadership framework[J]. The Leadership Quarterly, 2022, 33(1): 101594. |

| [32] | Van der Vegt G S, Emans B J M, Van de Vliert E. Patterns of interdependence in work teams: A two-level investigation of the relations with job and team satisfaction[J]. Personnel Psychology, 2001, 54(1): 51–69. |

| [33] | Van Kleef G A, Côté S. The social effects of emotions[J]. Annual Review of Psychology, 2022, 73: 629–658. |

| [34] | Wang A C, Chen Y Y, Wang S B, et al. Actions speak louder than words, particularly in the east: How Taiwanese followers perceive leaders’ promotion of ethical actions differently from followers in the states[J]. Journal of Management Studies, 2023, 60(2): 372–399. |

| [35] | Wang Y, Xiao S, Ren R. A moral cleansing process: How and when does unethical pro-organizational behavior increase prohibitive and promotive voice[J]. Journal of Business Ethics, 2022, 176(1): 175–193. |

| [36] | Worley C G, Lawler E E. Building a change capability at Capital One Financial[J]. Organizational Dynamics, 2009, 38(4): 245–251. |

| [37] | Zalesny M D, Ford J K. Extending the social information processing perspective: New links to attitudes, behaviors, and perceptions[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1990, 47(2): 205–246. |