2024第46卷第10期

上一代科技革命中,以数字化编码与算法程序为重要特征的自动化技术显著改变了机械型任务的执行方式(Autor和Dorn,2013)。相比之下,难以编码、解法多样且具备开放性的创新型任务(Amabile,2013)则需要一定的认知能力以创造新颖且实用的解决方案(Porath和Erez,2009)。因此,创新型任务被认为是机器难以替代而人类独具专长的领域。然而,以生成式人工智能技术为代表的新技术变革正在挑战这一观点(Noy和Zhang,2023),重塑创新型任务的解决方式。生成式人工智能(generative artificial intelligence,GenAI)指能够产生文本、图片、音乐等内容的模型,目前已在文本写作、软件开发、图像设计等需要人类认知能力的创新型任务上呈现出不逊色于人类的表现(Dehouche,2021;Eshraghian,2020)。在业界,麦肯锡2023年全球调研报告显示,79%的受访者表示在工作中接触或使用过生成式人工智能工具;越来越多的企业则计划在工作流程中部署相关技术。研究生成式人工智能技术所带来的机遇与挑战,有助于企业充分理解和应对技术变革的影响,从而有效利用技术促进创新并提升竞争优势。

伴随生成式人工智能技术的发展,在工作中积极使用该技术的员工似乎可被视作拥抱技术的创新者,关于生成式人工智能在提升生产效率和增强人类创造力方面的积极作用,已有研究提供了部分证据。例如,Noy和Zhang(2023)发现,使用生成式人工智能工具ChatGPT显著提高使用者的写作效率,平均耗时缩短40%,输出质量提高18%;Jia等(2024)指出,人工智能助手可以帮助员工专注于更具价值的工作内容,从而提升员工创造力。然而,当前研究大多着眼于人工智能工具与用户之间的交互效果,关注直接的绩效结果。尽管这一视角有助于衡量技术的直接影响,却忽视了第三方对员工使用生成式人工智能的看法与反应。在组织情境中,即便员工能够借助生成式人工智能提升个人工作效率,集体目标的实现仍然依赖于员工之间的有效合作。换言之,第三方员工对其同事使用生成式人工智能的看法与反应可能会显著影响团队协作的效率以及整体的工作氛围。若第三方员工对使用生成式人工智能的同事持积极态度,此种正面评价可能会促成良好的协作氛围;反之,若他们对使用者持消极态度,则可能引发团队内部的紧张关系或工作冲突。此外,了解第三方员工对同事使用生成式人工智能的看法,可为组织评估该技术在整体环境中的接受度提供重要依据。组织技术变革相关的研究指出,使用创新技术的社会后果——如工作同事与管理者的反应——不仅能够影响员工重要的工作结果与人际动态,还可能干预技术在组织中的具体实践,从而塑造员工与组织在技术变革过程中的适应性(De Cremer和Kasparov,2021)。若多数员工持有积极态度,技术融入将相对顺利;反之,若存在抵触、担忧甚至偏见,组织则需采取相应措施,以改善技术推广策略或提供更多支持。因此,关注技术应用中的社会视角,考察工作场所中第三方观察者如何看待与回应员工使用生成式人工智能技术,能够促进研究者与管理者更加全面地理解应用人工智能技术的潜在影响。

基于上述关切,本文将研究视角转换至工作场所中的第三方观察者,即工作同事。鉴于生成式人工智能在创新型任务中的卓越表现,本文意在探究如下问题:在创新型任务中使用生成式人工智能的员工,会被视为拥抱技术的创新者,抑或缺乏创新的依赖者?基于创造力评价的归因理论,本文提出,员工在创新型任务中使用生成式人工智能将负向影响工作同事对其的创造力评价,进而降低合作意愿。具体而言,创造力评价的归因理论认为,诸多社会线索能够影响人们对焦点个体的创造力归因与评估,进而影响其对焦点个体的社会互动决策,如合作意愿(Katz和Giacommelli,1982;Katz等,2022;Zhou等,2019;Koseoglu 等,2023)。本文提出,使用生成式人工智能亦是影响个体创造力评价的重要社会线索,并且会降低旁观者对个体的创造力评价。鉴于生成式人工智能独特的生成能力——即在特定指令输入下,大模型能够生成与人类认知表现相近、兼具新颖性与实用性的内容(Haase和Hanel,2023)——将在一定程度上与人类使用者的创造力构成感知上的“替代关系”(Caporusso,2023),从而降低同事对使用者的创造力评价;在创新型任务中,降低的创造力评价将负向影响工作同事对该员工的合作意愿。本文将这种消极的社会后果称为针对人工智能使用者的“创新偏见”。本文采用两种不同的研究方法来检验这一“创新偏见”的后果及机制。研究一采用情景实验的方法,检验创新型任务中生成式人工智能的使用对员工创造力评价及其合作关系的影响。在研究一的基础上,我们采取半结构化访谈及定性分析的方法进一步了解不同员工对工作场所中使用生成式人工智能的看法,探索人们针对生成式人工智能使用者“创新偏见”的具体来源。结合实验研究与访谈研究,希望能够对生成式人工智能使用者“创新偏见”现象的机制、后果以及可能的边界条件提供参考。

本文对生成式人工智能与创造力评价的相关文献作出了几点贡献。首先,本研究拓展了现有文献中工作场所人工智能使用的研究视角,从第三方观察者的角度揭示了使用生成式人工智能对使用者带来的社会后果,即社会评价和人际合作。此视角指出,组织情境中的“人机互动”不仅直接影响使用者的工作结果,还会进一步影响更广泛的工作环境,干预组织中的人际互动过程(Hohenstein等,2023)。通过第三方员工视角,本研究将关注点从“人机互动”转向“人际互动”,丰富当前研究对人工智能使用后果及影响机制的理解,将人工智能相关研究进一步融入富于人际动态的组织情境。进一步地,结合情景实验和质性访谈,本研究既整体性地检验了人们对于生成式人工智能使用者的创新偏见,又具体地探索了该创新偏见在创造力各要素上的分布情况与具体理由。此外,质性访谈研究识别了若干影响生成式人工智能使用者创新偏见的潜在调节因素,从而丰富了创新型任务中使用人工智能技术影响人类创造力评价的边界条件。最后,本研究丰富了创造力评价相关的研究,尤其在创造力偏见方面(Kay等,2018;Lu,2024;Proudfoot和Fath,2021)。作为组织行为学中蓬勃发展的研究议题,已有的创造力评价研究检验了外表与举止(Elsbach和Kramer,2003)、性别(Proudfoot等,2015)、种族(Lu,2024)、工作环境(Kay等,2018)及人际关系(Proudfoot和Fath,2021)等因素在创造力评价及创造力偏见中的作用。本研究指出,人机互动线索也是创造力评价的重要前因,生成式人工智能在创新型任务中的使用可能导致第三方员工对使用者持有“创新偏见”,即认为使用者具备更低的创造力,从而降低创新型任务中的合作意愿。

二、理论基础与研究假设(一)创造力与创造力评价的归因理论

创造力被定义为产生兼具新颖性与实用性的想法或成果的能力(Amabile,1983)。人类的创造力是创新、增长以及社会发展的重要动力,也是组织在动态环境中有效适应和主动发展的关键因素(Zhou和Hoever,2014)。员工的创造力不仅受到组织中知识、信息和资源等客观因素的影响,也受到社会过程的塑造(Perry-Smith,2006)。因此,对员工创造力的评价构成了工作场所中一种关键的社会判断要素(Zhou等,2019)。相关研究指出,创造力评价是个体能力评价的重要组成部分(Lai等,2018),高度的创造力评价能够为个体带来宝贵的奖励与机遇(Proudfoot和Fath,2021),并影响组织中创新实施的结果(Montag等,2012)。

鉴于创造力评价对个人结果与组织结果的关键作用,工作场所中第三方观察者如何形成对员工的创造力评价成为组织行为学中一项蓬勃发展的议题。创造力评价的归因理论认为,对个体的工作成果进行创新性评估前,人们首先倾向于评估个体自身的创造力(Elsbach和Kramer, 2003)。在组织环境中,人与工作不匹配往往带来消极的工作表现(Caldwell和O’Reilly III,1990)。因而在创新型任务中,领导和同事往往需要评估个体员工的创造力,再决定是否将其作为开展创新型任务的合作伙伴,以保障资源的有效利用。

创造力评价的归因理论进一步提出,创造力评价并非发生于真空之中;由于其经常在高不确定性的条件下展开,因此创造力评价容易受到诸多社会线索的影响(Katz和Giacommelli,1982;Katz等,2022;Zhou等,2019)。例如,Elsbach和Kramer(2003)针对好莱坞影视业创意剧本投标情境的研究发现,专业的影视从业者会依据剧作者的若干外表线索和行为线索构建创造力原型以评价剧作者的创造潜力,进而决定是否采纳其剧本项目。在此基础上,后续研究进一步发现,在控制了产品和想法的客观创新程度后,员工的年龄、性别甚至种族都有可能影响观察者对其创造力的主观评价(Lu,2024;Oh等,2023)。除了个体的特征和行为线索,创造力评价的归因理论认为社会情境线索也有可能影响员工的创造力评价。例如,Kay等(2018)发现,当其他团队成员的存在被隐去时,一个创新产品团队的成员被认为和单独工作、同等产出的个人具有相近的创造力;而当该成员和其他团队成员被共同呈现时,对该成员的创造力评价明显降低。类似地,“独行者”——即独自开展工作活动的个体——被认为比与他人共同进行同等活动的个体更具创造力(Proudfoot和Fath, 2021)。

最后,创造力评价的归因理论指出,对创造力的主观评价会影响人们的人际互动决策,从而塑造重要的工作后果。例如,Lu(2024)基于

基于创造力评价的归因理论,本研究提出,员工对生成式人工智能技术的使用亦会成为一种重要的社会线索,影响同事对员工创造力的评价,并进一步影响同事的合作意愿。

(二)对生成式人工智能使用者的创造力评价偏差

创造力评价的归因理论指出,相比于集体创作,人们认为进行独立创作的个人创造力更高(Kasof,1995;Kay等,2018;Proudfoot和Fath,2021)。当作品由个人独立完成时,人们倾向于将创造性成果归因于该个体的内在能力、才华或努力。而当作品是通过合作完成时,人们则倾向于将创造力归因于团队整体(Kay等,2018);或者认为个体需要依赖他人才能完成创作,从而降低对个体创造力的评价(Proudfoot和Fath,2021)。鉴于生成式人工智能在创新型任务中近人的表现,本研究认为,员工使用生成式人工智能进行创作时,也可能导致第三方观察者产生此种创造力归因偏差。即在创新型任务中,相较于独立工作的员工,第三方同事会认为使用生成式人工智能进行创作的个体创造力更低。

与上一代自动化技术不同,生成式人工智能技术在创新型任务上呈现出与普通人类员工相近的创造力表现。该技术独特的“泛化能力”——基于训练数据习得模式和知识,从而能够处理和回应在训练期间未曾直接遭遇的新数据、问题或情境的能力——使其应用范围不再局限于特定的任务场景,能够生成全新的信息或作品,从而完成一系列通用、开放的创新型任务(Noy和Zhang,2023)。该泛化能力使得生成式人工智能的输出结果在形式和内容上与人类的创造性产出相似,有时甚至难以区分(Peres等,2023)。换言之,生成式人工智能所表现出类人或近人的创造能力,在感知上可能与人类员工的创造能力构成一定程度的“替代关系”(Caporusso,2023)。因此,在创新型任务中,相较于未使用生成式人工智能的员工,使用生成式人工智能的员工相当于拥有一个“近人”的合作者。因此,第三方观察者可能将工作产出中体现的创造力归因于生成式人工智能在创造方面的独特能力,或者归因于人与生成式人工智能的组合,从而降低对人类使用者的创造力评价(Kay等,2018)。另一方面,第三方观察者可能会推断,使用生成式人工智能进行创造反映了使用者对技术的依赖,使用者自身的知识、认知和动机只发挥了有限的作用,从而认为其缺乏创造力和创新精神(Proudfoot和Fath,2021)。综合上述,本研究提出如下假设:

假设1:在创新型任务中,相较于未使用生成式人工智能的员工,使用生成式人工智能的员工将得到更低的创造力评价。

(二)创造力评价的中介作用

基于创造力评价的归因理论,本研究进一步提出,在创新型任务中,对于生成式人工智能使用者的创造力评价会进一步影响到同事对其的合作意愿。创造力评价的归因理论指出,工作场所中的第三方观察者(如同事与管理者)对个体员工持有的创造力评价将影响其人际交往决策,从而塑造工作关系。例如,Koseoglu等(2023)通过实验研究和纵向研究发现,创造力评价能够正向影响关系亲密度。Lu(2024)发现,创造力评价越高的个体越有可能被选拔为领导者。鉴于同事间的合作关系是工作人际关系的重要方面,本研究关注工作同事对生成式人工智能使用者的创造力评价如何进一步影响其在创新型任务中的合作意愿。

合作是个人与个人、群体与群体之间为实现共同目标而相互配合的联合行动(Chen等,1998)。这种行动不仅要求合作伙伴之间有共同的目标,还需要在行动中有效协调和整合资源(Argyle,1991)。在合作过程中,合作伙伴均需投入自身持有的关键资源,如时间、知识、技能、资金以及社会资本等,以促成合作目标的实现。因此,在选择合作伙伴时,候选人的资源禀赋是影响合作意愿的重要因素(Lin,2001)。资源丰富的合作伙伴往往能够在达成目标的过程中提供更多的帮助,从而降低风险、提升成功概率。在组织情境中,领导者也更倾向于与拥有更多社会资源的下属建立深度联系(Goodwin等,2009)。

创新型任务的高水平完成往往需要员工高度的创造力,主要体现为扎实的专业知识、丰富的创作技能以及积极的创作动机(Amabile,1983)。因此,在开展创新型任务的过程中,合作伙伴的创造力构成一项关键资源。创造力评价高的个体被预期能够提供多样化的创新资源,包括独特的思维方式、新颖的问题解决方法以及创新的工作流程(Farmer等,2003),而这些创新资源对创新型任务的完成尤为重要。此外,在合作导向的创新型任务中,他人感知到的个体创造力不仅有利于任务本身的高水平完成,还能够激发和调动合作者自身的创造活力(Elsbach和Kramer,2003)。因此,在创新型任务中,工作同事将更加倾向于与高创造力评价的员工开展合作。综合前述,本研究提出如下假设:

假设2:在创新型任务中,创造力评价中介员工使用生成式人工智能对同事合作意愿的影响。具体而言,使用生成式人工智能会降低同事对该员工的创造力评价,进而负向影响同事对该员工的合作意愿。

三、研究一:情景实验在研究一中,我们采用情景实验的方法对理论模型进行检验。在创新型任务的选择和设计上,我们考虑了如下三点:首先,应用生成式人工智能的工作任务应符合创新型任务的基本特征,即具有一定的开放性,需要兼具新颖性与实用性的解决方案,并非仅有单一或明显的解法(Amabile,2013);其次,产出该工作任务结果需要的能力应当与目前常见的生成式人工智能技术能力相匹配,如代码、文本与视觉图片的生成,以增强实验情境的真实性;最后,应当在结合实际应用水平的情况下尽量多元化,涵括需要不同认知创造力水平的工作场景或行业,从而增强结论的外部效度。基于这三点考虑,我们分别设计了软件开发、营销文案撰写、场景视觉设计三种创新型任务类型,作为实验的情境背景

(一)实验参与者

我们在线上研究平台Credamo上招募了158名来自互联网、软件工程、制造等不同行业的全职员工参与本项情景实验。排除未能正确作答注意力检测题或操纵检验题的8份作答后,最终回收样本150份,每种创新型任务类型中各有50名参与者。其中,61.3%为女性,平均年龄32.7岁(SD = 8.4),90.7%为本科及以上教育水平,平均工作年限为9.1年(SD = 8.1)。在问卷中,我们要求参与者作答自身对人工智能相关技术的了解程度,51.3%表示“有点了解”,26.7%表示“比较了解”,6.7%表示“非常了解”。

(二)实验材料与步骤

首先,实验参与者阅读一段关于生成式人工智能的描述,该描述简要介绍了此技术的定义、特点与应用情况。随后,参与者被随机分配到软件开发(N = 50)、营销文案撰写(N = 50)、场景视觉设计(N = 50)三种创新型任务场景之一,并被告知工作项目通常需要与同事共同合作完成。

软件开发:假设你是一名软件工程师。你的主要工作任务是开发应用程序(软件),包括为特定软件功能编写和阅读模块代码。通常,一个软件开发项目需要你与其他同事合作才能完成。

营销文案撰写:假设你是一名营销文案写手。你的主要工作任务是给客户的社交媒体账号在不同的平台创作文案,以吸引用户流量。通常,一个营销文案项目需要你与其他同事合作才能完成。

场景视觉设计:假设你是一名场景设计师。你的主要工作任务是进行创意设计并使用视觉叙事技巧,以讲述能够打动观众的故事。通常,一个场景设计项目需要你与其他同事合作才能完成。

阅读任务材料后,参与者了解到两名工作同事:陈书和李文。同事陈书经常在工作中使用生成式人工智能,并借助生成式人工智能完成相关任务产出;李文则没有使用任何形式的人工智能,自己完成相关任务产出。参与者分别查看了两位员工在同一项目中的工作产出

(三)测量

参与者分别对材料中的同事陈书和李文进行评价,两位同事的评价顺序随机展示。

员工创造力评价。我们采用Zhou和George(2001)在研究中所使用的2条目创造力量表:“在多大程度上,你认为同事陈书/李文是具有创造力的?(1=根本没有创造力;7=极具创造力)”和“你认为同事陈书/李文具备多少创造潜能?(1=根本没有创造潜能;7=具备大量的创造潜能)”(α陈书= 0.86,α李文= 0.78)。

合作选择与合作意愿。决策测量有两种类型,一种是分类的强制选择,一种是对候选人作出量化连续评分。为了充分考察参与者的合作选择,我们在研究中同时使用了两种测量方式(Derfler-Rozin和Pitesa,2020)。参与者被要求在陈书和李文之间选择一个同事作为合作者。随后,参与者分别评价在多大程度上愿意选择两位同事作为合作者(1=非常不愿意;7=非常愿意)。

控制变量。既有研究发现,选择者对候选人能力、温暖、诚实等人格特质方面的感知是合作选择及合作意愿的重要前因。使用人工智能可能会影响第三方观察对使用者工作能力的判断,既可能感到员工将工具运用得当,具备提高工作效率和掌握新技术的能力;也可能认为员工依赖技术,而自身缺乏能力。此外,员工使用生成式人工智能也可能会让合作者认为该员工对工作或他人态度敷衍,从而影响对其社会性品质(如温暖、诚实等方面)的判断。因此,本研究将使用人工智能对员工社会评价的影响列为开放性的探索问题,并在研究一的情景实验中予以考察与控制。三种评价的具体测量如下。

员工能力评价。我们从Cuddy等人(2004)研究中使用的能力量表中选择3条目对员工能力进行测量,参与者在7点量表(1=非常不同意;7=非常同意)上对陈书/李文在下列形容词上的感知进行评价:“有能力的”,“有效率的”,和“技能丰富的”(α陈书= 0.82,α李文= 0.80)。

员工温暖评价。我们从Cuddy等人(2004)研究中使用的温暖量表中选择3条目对员工温暖进行测量,参与者在7点量表(1=非常不同意;7=非常同意)上对陈书/李文在下列形容词上的感知进行评价:“性格好的”“真诚的”和“温暖的”(α陈书= 0.89,α李文= 0.81)。

员工诚实评价。我们从Levine和Wald(2020)研究所使用的诚实量表中选择3条目对员工诚实进行测量,参与者在7点量表(1=非常不同意;7=非常同意)上对陈书/李文在下列形容词上的感知进行评价:“诚实的”“坦诚的”和“如实的”(α陈书= 0.95,α李文= 0.86)。

操纵检验。参与者阅读实验情景材料和完成相应评价作答后,我们进行了操纵检验。参与者被要求作答:“在本情景模拟中,你的工作类型是什么?”“在本情景模拟中,谁在工作中使用了生成式人工智能?”作答不符合操纵情况的样本予以剔除。

(四)研究发现与结果

表1展示了研究一各个变量间的均值、标准差以及相关系数。因为采用被试内因素的实验设计,我们分别在三组创新型任务场景中使用重复测量方差分析法(repeated-measures ANOVA)来验证员工的生成式人工智能使用情况对同事创造力等评价及合作意愿的影响及其差异。下文汇报中,我们首先检验人工智能的使用对同事合作选择及合作意愿的影响。随后,我们考察人工智能的使用对使用者创造力评价的影响,并补充分析其他关键社会评价(能力、温暖、诚实)上呈现的影响。最后,我们在控制了能力、温暖、诚实三个方面的感知评价后,检验由创造力评价中介的间接效应。

| 变量 | 均值 | 标准差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1创新型任务类型 | 2.00 | 0.82 | ||||||||||

| 2.创造力评价(使用者) | 4.27 | 1.44 | –0.11 | |||||||||

| 3.创造力评价(非使用者) | 5.63 | 1.16 | 0.25** | –0.42** | ||||||||

| 4.能力评价(使用者) | 5.14 | 1.24 | 0.01 | 0.64** | –0.26** | |||||||

| 5.能力评价(非使用者) | 5.45 | 1.13 | 0.13 | –0.27** | 0.65** | –0.24** | ||||||

| 6.温暖评价(使用者) | 4.47 | 1.20 | –0.16* | 0.58** | –0.28** | 0.72** | –0.16* | |||||

| 7.温暖评价(非使用者) | 5.48 | 0.93 | –0.03 | –0.19* | 0.46** | –0.07 | 0.43** | –0.04 | ||||

| 8.诚实评价(使用者) | 4.35 | 1.50 | –0.18* | 0.61* | –0.20* | 0.61** | –0.06 | 0.77** | 0.00 | |||

| 9.诚实评价(非使用者) | 5.77 | 0.92 | 0.08 | –0.19* | 0.45** | –0.13 | 0.51** | –0.03 | 0.63** | –0.10 | ||

| 10.合作意愿(使用者) | 4.52 | 1.62 | –0.07 | 0.79** | –0.39** | 0.65** | –0.24** | 0.59** | –0.24** | 0.64** | –0.20* | |

| 11.合作意愿(非使用者) | 5.61 | 1.39 | 0.23** | –0.49** | 0.72** | –0.31** | 0.58** | –0.28** | 0.42** | –0.29** | 0.33** | –0.56** |

| 注:N=150;工作任务类型:1=软件开发,2=营销文案撰写,3=场景视觉设计;*表示p<0.05,**表示p<0.01。 | ||||||||||||

1. 同事的合作意愿

我们对合作意愿采用了两种测量方式,一是强制选择题,二是合作意愿打分。表2展示了参与者在使用人工智能和不使用人工智能的员工之间进行选择的频次。在三种工作任务场景中,选择使用生成式人工智能的参与者均低于50%。

| 合作选择 | 使用人工智能的同事 | 不使用人工智能的同事 | ||

| 频次 | 比例 | 频次 | 比例 | |

| 创新型任务类型 | ||||

| 软件开发 | 21 | 42% | 29 | 58% |

| 营销文案撰写 | 16 | 32% | 34 | 68% |

| 场景视觉设计 | 8 | 16% | 42 | 84% |

| 注:N=150。 | ||||

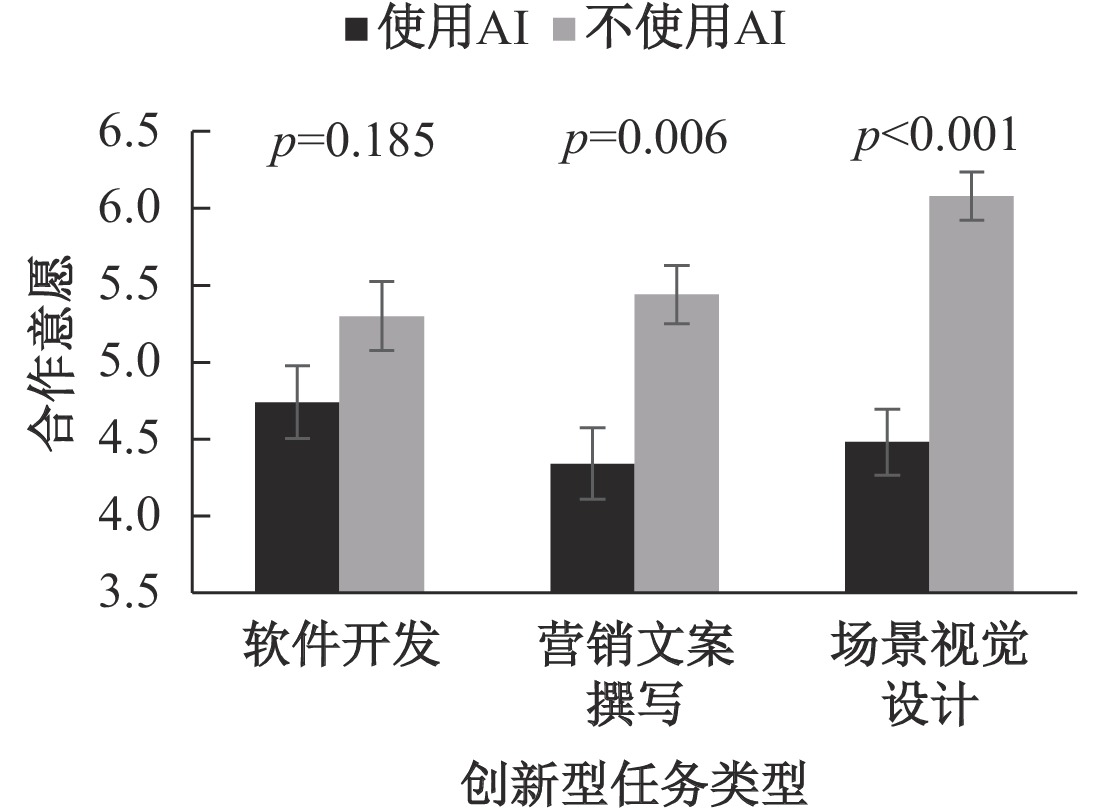

我们再以合作意愿评分为因变量进行重复测量方差分析。结果如图1所示,在软件开发工作任务中,员工使用人工智能与否对合作意愿的直接影响并不显著,F(1,49) = 1.81,p = 0.185,ηp2 = 0.04。而在营销文案撰写工作任务中,员工使用人工智能与否对合作意愿的直接影响显著,F(1,49) = 8.22,p = 0.006,ηp2 = 0.14,参与者对使用人工智能的员工的合作意愿(M = 4.34,SD = 1.65,95%CI = [3.87,4.81])显著低于不使用人工智能的员工(M = 5.44,SD = 1.34,95%CI = [5.06,5.82])。同样地,在场景视觉设计工作任务中,员工使用人工智能与否对合作意愿的直接影响显著,F(1,49) = 26.35,p < 0.001,ηp2 = 0.35,参与者对使用人工智能的员工的合作意愿(M = 4.48,SD = 1.53,95%CI = [4.05,4.91])显著低于不使用人工智能的员工(M = 6.08,SD = 1.10,95%CI = [5.77,6.39])。

|

| 图 1 各创新型任务类型中的同事合作意愿(研究一) |

2. 同事对使用生成式AI员工的创造力评价

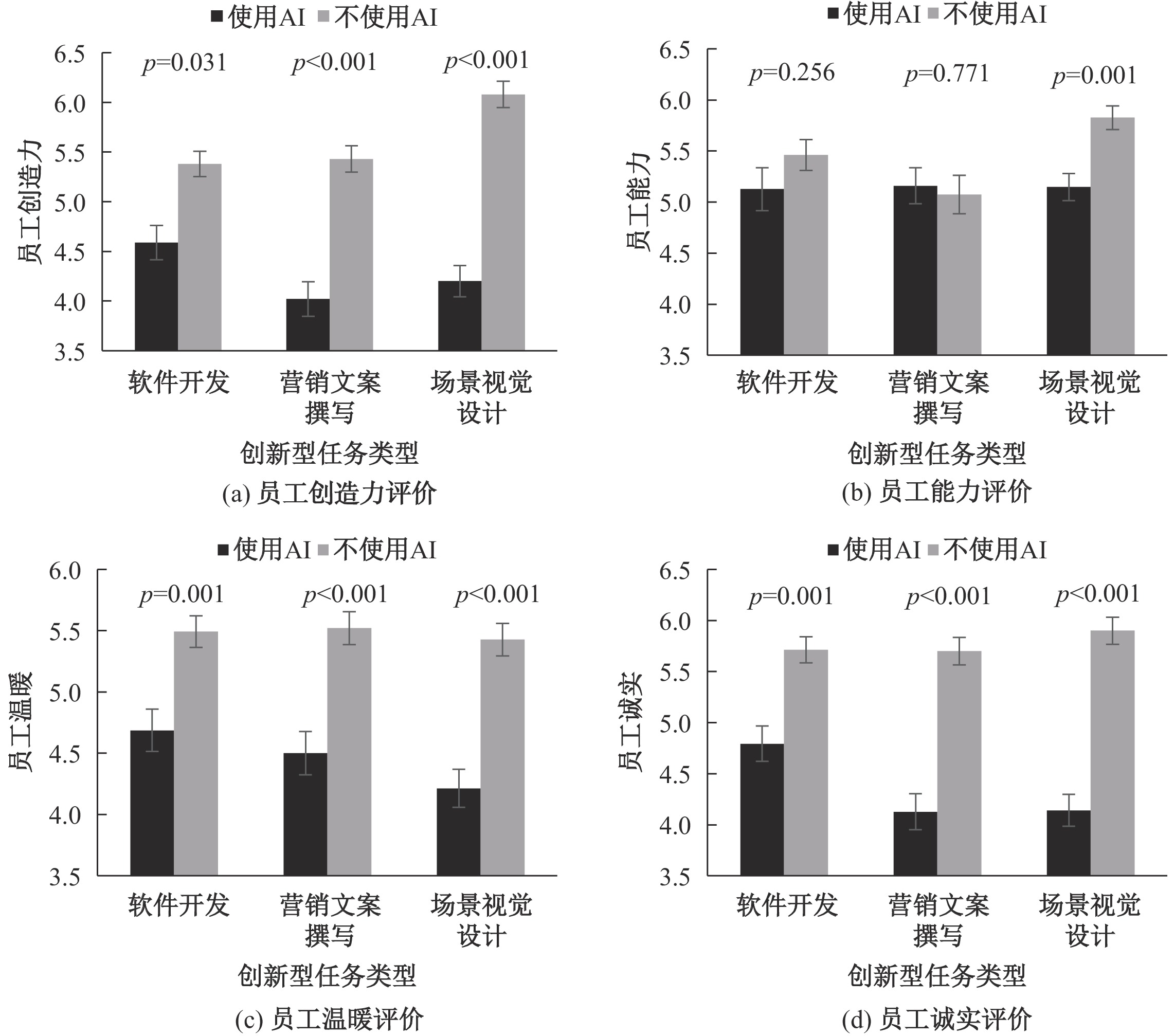

我们在三种工作任务中以创造力评价为因变量进行重复测量方差分析。结果如图2(a)所示,在软件开发工作任务中,参与者对使用人工智能的员工的创造力评价(M = 4.59,SD = 1.58,95%CI = [4.14,5.04])显著低于不使用人工智能的员工(M = 5.38,SD = 1.28,95%CI = [5.02,5.74]),F(1,49) = 4.92,p = 0.031,ηp2 = 0.09。在营销文案撰写工作任务中,参与者对使用人工智能的员工的创造力评价(M = 4.34,SD = 1.65,95%CI = [3.87,4.81])同样显著低于不使用人工智能的员工(M = 5.44,SD = 1.34,95%CI = [5.06,5.82]),F(1,49) = 17.89,p < .001,ηp2 = 0.27。在场景设计工作任务中,参与者对使用人工智能的员工的创造力评价(M = 4.48,SD = 1.53,95%CI = [4.05,4.91])显著低于不使用人工智能的员工(M = 6.08,SD = 1.10,95%CI = [5.77,6.39]),F(1,49) = 83.44,p < .001,ηp2 = 0.63。在三种创意任务中,相比于不使用生成式人工智能的员工,工作同事对使用生成式人工智能的员工感知创造力评价均更低,假设一得到了支持。

|

| 注:图中因变量均在7点量表上测量。误差线标注均值的标准误。 图 2 各创新型任务类型中的员工社会评价(研究一) |

3. 同事对员工的其他方面社会评价(能力、温暖、诚实)

在创造力评价之外,我们还考察了三种重要的社会评价:能力、温暖与诚实。如图2(b)所示,在能力评价方面:软件开发工作任务中,员工使用人工智能与否的影响并不显著,F(1,49) = 1.32,p = 0.256,ηp2 = 0.03。营销文案撰写工作任务中此影响也不显著,F(1,49) = 0.09,p = 0.771,ηp2 = 0.00。但是,在场景视觉设计工作任务中,参与者对使用者的评价(M = 5.15,SD = 0.95,95%CI = [4.88,5.42])显著低于非使用者(M = 5.83,SD = 0.82,95%CI = [5.59,6.06]),F(1,49) = 13.488,p = 0.001,ηp2 = 0.22。而在温暖评价方面,员工使用人工智能在三种工作任务中均呈负向影响。如图2(c)所示,在软件开发工作任务中,参与者对使用者的评价(M = 4.69,SD = 1.22,95%CI = [4.34,5.03])显著低于非使用者(M = 5.49,SD = 0.91,95%CI = [5.23,5.75]),F(1,49) = 13.41,p = 0.001,ηp2 = 0.22。在营销文案撰写工作任务中,参与者对使用者的评价(M = 4.50,SD = 1.24,95%CI = [4.15,4.85])显著低于非使用者(M = 5.52,SD = 0.95,95%CI = [5.25,5.79]),F(1,49) = 17.80,p < 0.001,ηp2 = 0.27。场景视觉设计工作任务中,参与者对使用者的评价(M = 4.21,SD = 1.10,95%CI = [3.90,4.53])显著低于非使用者(M = 5.43,SD = 0.95,95%CI = [5.16,5.70]),F(1,49) = 40.40,p < 0.001,ηp2 = 0.45。相似地,在诚实评价方面,员工使用人工智能在三种工作任务中亦均呈负向影响。如图2(d)所示,在软件开发工作任务中,参与者对使用者的评价(M = 4.79,SD = 1.43,95%CI = [4.39,5.20])显著低于非使用者(M = 5.71,SD = 0.97,95%CI = [5.44,5.99]),F(1,49) = 11.89,p = 0.001,ηp2 = 0.20。营销文案撰写工作任务中,参与者对使用者的评价(M = 4.13,SD = 1.50,95%CI = [3.70,4.55])显著低于非使用者(M = 5.70,SD = 0.97,95%CI = [5.42,5.98]),F(1,49) =

4. 间接效应

我们在三种创新型任务场景中分别检验了员工人工智能使用通过创造力评价影响同事合作意愿的间接效应,并同时控制了能力、温暖、诚实三种社会评价。我们使用SPSS软件中MEMORE宏组件的模型四(

| 效应 | 效应量 | Boot SE | 95% Boot CI |

| 软件开发 | |||

| 直接效应 | 0.27 | 0.29 | [–0.31,0.85] |

| 间接效应 | –0.83 | 0.43 | [–1.70,0.01] |

| 使用AI → 能力评价 → 合作意愿 | –0.05 | 0.12 | [–0.29,0.23] |

| 使用AI → 温暖评价 → 合作意愿 | –0.01 | 0.24 | [–0.50,0.51] |

| 使用AI → 诚实评价 → 合作意愿 | –0.11 | 0.29 | [–0.72,0.45] |

| 使用AI → 创造力评价 → 合作意愿 | –0.66 | 0.38 | [–1.60,–0.06] |

| 总效应 | –0.56 | 0.42 | [–1.40,0.28] |

| 营销文案撰写 | |||

| 直接效应 | 0.21 | 0.28 | [–0.36,0.77] |

| 间接效应 | –1.31 | 0.44 | [–2.21,–0.47] |

| 使用AI → 能力评价 → 合作意愿 | 0.02 | 0.07 | [–0.08,0.23] |

| 使用AI → 温暖评价 → 合作意愿 | –0.07 | 0.19 | [–0.53,0.28] |

| 使用AI → 诚实评价 → 合作意愿 | –0.15 | 0.23 | [–0.68,0.25] |

| 使用AI → 创造力评价 → 合作意愿 | –1.10 | 0.32 | [–1.82,–0.54] |

| 总效应 | –1.10 | 0.38 | [–1.87,–0.33] |

| 场景视觉设计 | |||

| 直接效应 | –0.17 | 0.50 | [–1.85,0.85] |

| 间接效应 | –1.43 | 0.52 | [–2.58,–0.52] |

| 使用AI → 能力评价 → 合作意愿 | –0.27 | 0.23 | [–0.73,0.17] |

| 使用AI → 温暖评价 → 合作意愿 | –0.49 | 0.46 | [–1.38,0.48] |

| 使用AI → 诚实评价 → 合作意愿 | 0.16 | 0.48 | [–1.00,0.94] |

| 使用AI → 创造力评价 → 合作意愿 | –0.83 | 0.48 | [–1.81,0.16] |

| 总效应 | –1.60 | 0.31 | [–2.23,–0.97] |

| 注:加粗字体标注显著的间接效应。SE=标准误;CI=置信区间。 | |||

(五)讨论

通过情景实验研究,研究一基本支持了同事对使用生成式人工智能的员工持有更消极的社会评价与更低的合作意愿。具体而言,在软件开发和营销文案撰写的工作任务中,参与者均认为使用生成式人工智能的员工相较于不使用这些工具的员工具备更低的创造力,因此他们更倾向于与未使用该类工具的员工合作。值得注意的是,在场景视觉设计任务中,虽然使用生成式人工智能显著降低了使用者的创造力评价,但创造力评价并未中介使用生成式人工智能对同事合作意愿的负向间接影响。我们推测,这可能受到场景视觉设计任务自身性质的影响:由于场景视觉设计具备一定的艺术性与人文意义,在此场景下,使用生成式人工智能可能通过降低同事感知的人文关怀,或同事感知的使用者对人文理念的尊重,来负向影响同事的合作意愿。此外,研究发现使用人工智能还会影响到其他重要的社会评价,如温暖与诚实。

研究一的发现整体上验证了本研究提出的理论假设,同时,也引发我们进一步思考:对于使用生成式人工智能进行创作的“创新偏见”究竟源自何处?换言之,对于在创新型任务中使用生成式人工智能技术对创造力评价的影响,人们究竟持有哪些具体的观点,这些观点又如何转化为针对使用者的偏见?尽管研究一借助情景实验揭示了生成式人工智能与人类使用者在创造力感知上的“替代关系”,但考虑到对个体创造力的评价存在诸多影响因素(Amabile,1983),揭开生成式人工智能技术对创造力评价的具体影响路径有助于进一步探索如何平衡生成式人工智能技术的使用与人类创造力的发挥。此外,作为一项实验研究,研究一的结论带有一定的局限性。首先,人工设计的实验情境并不一定能充分反映现实工作环境的复杂性。因此,实验中得出的发现需要在现实场景中进行验证,以提高研究结果的外部效度。其次,由于实验往往在受控环境下进行,其结论可能受到特定边界条件的限制。识别并探究这些边界条件,将有助于研究者更精准地理解实验结果在真实世界中的适用性和限制。

鉴于生成式人工智能在工作中的使用是尚在发展之中的新兴组织现象,为了回应上述关切,我们在研究二中采用半结构化访谈的方法以深入了解员工在真实工作情境中的体验、观察与观念,从而进一步回答“使用生成式人工智能工具在创新型任务中对创造力评价的影响”这一问题。混合方法的使用,不仅在实验研究确立内部效度的基础上提高了研究的外部效度,还有助于探索潜在的边界条件,从而加深我们对特定现象的理解(Gibson,2017)。

四、研究二:质性访谈(一)样本选择与实施过程

为了提升研究样本的多样性和代表性,我们采用滚雪球抽样方法招募来自不同行业、职能领域和年龄层的32位参与者。为了更加全面地了解不同工作人群对生成式人工智能的看法,访谈对象既包括14位对人工智能原理性知识具备深入理解的计算机科学专家,也包含13位从事通用型文职工作的普通从业者(如行政、销售、运营等)。人工智能是当前社会中受到较多关注与讨论的舆论议题,而个人观念的形成既可能是自身直接经验的结果,也可能在缺少直接经验的情况下受到社会化的影响。本研究旨在探究人们在观念层面对使用生成式人工智能的看法,因此,访谈对象中既包含在工作中经常接触生成式人工智能的普通从业者(50%),因为其具有对生成式人工智能技术的直接体验;也包括较少或完全未在工作中接触生成式人工智能的员工(50%),以了解此类人群的主要观点及其来源。第一轮21名受访者主要来自研究者的个人关系网络,每轮访谈结束后再请该受访者推荐其他合适的受访者。最后,考虑到相对于普通从业者,高层管理者更需要从组织全局角度思考问题,其看待生成式人工智能的视角和观点可能与普通从业者不同,因此,我们进一步通过北京某大学商学院EMBA中心招募了11名高层管理者作为访谈对象。此种样本选择策略使得我们的受访群体在背景上具有一定程度的广泛性和代表性,以增强研究发现的可推广性。

针对“生成式人工智能如何具体影响使用者创造力”这一核心问题,我们构建了一份详细的访谈大纲。我们首先请受访者介绍自身的工作性质、日常工作任务对生成式人工智能的了解程度,以及在工作中接触生成式人工智能技术的情况。对于那些经常接触生成式人工智能技术的受访者,我们进一步访谈他们在工作中接触这些技术和工具的典型场景与具体过程;对于未曾直接接触过的受访者,我们则访谈他们尚未接触的原因。接着,我们访谈受访者认为使用生成式人工智能会对使用者的认知、工作能力和工作动机等创造力各个具体方面产生何种影响。为了让受访者更好地理解情境,我们根据每位受访者提供的工作背景描述一个需要协作的工作场景,并询问他们对于两位仅在使用生成式人工智能方面有差异的同事之间的合作意愿。

每轮访谈持续时间为30至90分钟。在征得受访者同意的情况下,我们对访谈进行了录音并转为文字底稿。为答谢受访者,我们在访谈完毕后向每位受访者提供价值60元人民币的纪念品。参照以往的研究实践(魏昕等,2021;Li等,2018;Zhang等,2020),我们对访谈文本进行了简化的主题分析(Braun和Clarke,2006),从访谈内容中提取关于“使用生成式人工智能对个体创造力影响的印象”的初级主题和次级主题。本文作者对访谈内容进行独立编码后产生若干初级主题,对此展开讨论与修改;在讨论的共识基础上再进行重新编码;最终形成6个初级主题,并归纳与统计每一初级主题下受访者的正面印象与负面印象。当不再涌现新的初级主题,我们认为初级主题达到饱和,基于初级主题间的共性与差异形成3个次级主题。

(二)主要发现

通过反复迭代分析,我们识别出6个初级主题:生成式人工智能对使用者的专业知识、专业技能、创造性思维与能力、启发与灵感、工作方式以及对创新工作的投入的影响。这些初级主题被进一步整合为3个次级主题,分别是与使用者的领域相关的知识与技能、创造过程中的相关技能以及创造动机。这三个次级主题与Amabile(1983)的创造力三要素理论相呼应。表4总结了研究二的主要发现。

| 次级 主题 | 初级 主题 | 主题出现的频次(频率) | 典型引用 |

| 领域相关的知识与技能 | 专业知识 | 正面印象:14/32 负面印象:1/32 总计:15/32 | 正面印象:“在科研中用GPT去查阅一些资料,我感觉是非常常见的。比如说理工科,你虽然在本科的时候学了很多基础课,在学的时候可能掌握得比较扎实,但你现在做研究,有一些基础课的一些内容,一些基础的原理可能忘了。以前的方法,就可能是翻维基百科,或者真的回去翻教科书,但现在的话就直接可以问下GPT。”[#18] 负面印象:“我们作为任何一个行业的员工,首先要形成一个知识体系的架构,然后用的时候,它(人工智能)才能如虎添翼,锦上添花。……如果自己的知识体系没有建立的话,就会缺少一个坐标和比较的基准。这样就会形成一个习惯,会完全依赖于人工智能。这种习惯是会阻碍他进一步成长的。”[#08] |

| 专业技能 | 正面印象:9/32 负面印象:3/32 总计:12/32 | 正面印象:“最近我在网上看了一些视频,提到了各种AI技术,像是AI创作音乐、AI换脸等。AI让创意工作变得简单了很多,大大降低了创作的门槛。”[#16] 负面印象:“人们习惯了生成式人工智能提供这种要点式的这种内容,反而不太能习惯那些媒介丰富性更强的内容,或者长时间深入的阅读,因此这部分处理的能力会稍微退化一点。”[#15] | |

| 创造过程中的相关技能 | 创造性思维与能力 | 正面印象:5/32 负面印象:6/32 总计:11/32 | 正面印象:“人和人工智能的互动,其实是人发出一个又一个提问去找到最终答案,引导人工智能创作的过程。在这个过程中,人是在不断地思考的,你会更有创造力!虽然最终帮你去做的是那个人工智能机器人,但是你的思考,你的认知会不断地往上升级。”[#31] 负面印象:“(依赖人工智能)可能会导致我们的思维能力等各方面变得迟钝,……如果我们不亲自去执行任务,那么我们的熟练度和全面能力可能会降低。用了这种技术后,人们可能会不再思考,逐渐变得懒惰。毕竟,人都有惰性。”[#11] |

| 启发与灵感 | 正面印象:13/32 负面印象:0/32 总计:13/32 | 正向印象:“我觉得它应该是能扩展人类的认知吧,就是它收集的那些数据算法什么,毕竟它是从网上来罗列出来的东西,肯定是比我们自身的认知大。就是它涉及的面比较广,它可能罗列出来的一些想法啊,一些观点是会超过使用者自身现在的认知界限,是能够提供一些启发的。”[#13] | |

| 工作方式 | 正面印象:11/32 负面印象:1/32 总计:12/32 | 正面印象:“我觉得会对使用者创造力有极大的提升吧。生成式人工智能可以帮助人快速达到行业中等,这就意味着一个新手不需要太多时间就能快速上手,可以节约大量时间。大家可以站在巨人的肩膀上做更多的事,也会有更多时间来创新创造。”[#02] 负面印象:“(用人工智能)处理工作,工作思路会发生很大的变化。起码在这个阶段,它变成了先生成,再校验,再思考,这样一个逻辑。我们传统的工作方式肯定是先思考自己的点落在哪里,然后根据这个点去组织材料生成结构,最后产出相应的成果……所以我就觉得这会带来工作的比较深层次的习惯和方式的变化。……人的注意力会被这个(人工智能生成的)很宏大的画面,很完整和很绚丽的一些结果(所迷惑)……可能会对我们工作所需要聚焦的主题点产生偏差。”[#20] | |

| 创造动机 | 创新工作投入度 | 正面印象:1/32 负面印象:8/32 总计:9/32 | 正面印象:“人使用人工智能会有一些获得感。人工智能的模型训练得比较好,学习能力也很强,使用者去使用它的时候,无论写作还是绘画,创作出来各种形式的内容是自己一步步引导出来,并且达到或者超出预期的时候,使用者会有一种非常强的成就感,觉得是自己创造了它们。”[#31] 负面印象:“人类有时候会讲究匠人精神,我觉得如果你能够通过一个纯手工的方式进行创作,那么你肯定是通过大量的练习和学习之后,才有这个能力的。但是如果说是你借用一个工具(人工智能)才能创作,那么这就像印刷品跟手写品的区别了。不管任何人,我们都愿意要一个手写品,而不愿意要一个印刷品。”[#09] |

领域相关的知识与技能包含两个子类别,专业知识和专业技能。对于专业知识,14名受访者认为使用生成式人工智能会促进使用者专业知识的发展。如受访者18指出利用生成式人工智能快速检索与获取专业知识:“在科研中用GPT去查阅一些资料,我感觉是非常常见的。比如说理工科,你虽然在本科的时候学了很多基础课,在学的时候可能掌握得比较扎实,但你现在做研究,有一些基础课的一些内容,一些基础的原理可能忘了。以前的方法,就可能是翻维基百科,或者真的回去翻教科书,但现在的话就直接可以问下GPT。”但受访者8认为,在没有建立知识体系的情况下贸然使用生成式人工智能会伤害使用者的专业知识的积累,他指出:“我们作为任何一个行业的员工,首先要形成一个知识体系的架构,然后用的时候,它(人工智能)才能如虎添翼,锦上添花。……如果自己的知识体系没有建立的话,就会缺少一个坐标和比较的基准。这样就会形成一个习惯,会完全依赖于人工智能。这种习惯是会阻碍(人们)进一步成长的。”对于专业技能,9位受访者认为使用生成式人工智能有利于拓展人类的专业技能。如受访者16指出生成式人工智能可以补足人类不擅长的专业能力,“最近我在网上看了一些视频,提到了各种AI技术,像是AI创作音乐、AI换脸等。AI让创意工作变得简单了很多,大大降低了创作的门槛”。但也有3位受访者认为使用生成式人工智能会损害个人的专业能力。如受访者15认为习惯了生成式人工智能提供的“短平快”信息,会让人们在信息处理等专业能力方面产生退化,“人们习惯了生成式人工智能给你提供这种要点式的这种内容反而不太能习惯那些媒介丰富性更强的内容,或者长时间深入的阅读,因此这部分处理的能力会稍微退化一点”。

创造过程中的相关技能包含三个子类别:创造性思维与能力、启发与灵感和工作方式。对于创造性思维与能力,有5位受访者认为使用生成式人工智能会促进人类的创造性思维与能力。如受访者31认为在和人工智能互动的过程中,使用者的创造性思维和能力能够不断进化,“人和人工智能的互动,其实是人发出一个又一个提问去找到最终答案,引导人工智能创作的过程。在这个过程中,人是在不断地思考的,你会更有创造力!虽然最终帮你去做的是那个人工智能机器人,但是你的思考,你的认知会不断地往上升级。”但有6位受访者认为使用生成式人工智能会损害人类的创造性思维与能力。如受访者11认为生成式人工智能会让人类的思维变得懒惰,从而损害人类的创造性思维与能力:“(依赖人工智能)可能会导致我们的思维能力等各方面变得迟钝,……如果我们不亲自去执行任务,那么我们的熟练度和全面能力可能会降低。用了这种技术后,人们可能会不再思考,逐渐变得懒惰。毕竟,人都有惰性。”对于启发与灵感,所有提及这一方面的13名受访者都认为使用生成式人工智能能够给个体带来启发和灵感。如受访者13认为使用者和ChatGPT互动可以获得灵感,“我觉得它应该是能扩展人类的认知吧,就是它收集的那些数据算法什么,毕竟它是从网上来罗列出来的东西,肯定是比我们自身的认知大。就是它涉及的面比较广,它可能罗列出来的一些想法啊,一些观点是会超过使用者自身现在的认知界限,是能够提供一些启发的。”对于工作方式,有12名受访者认为使用生成式人工智能会带来工作方式的改变,其中11位认为新的工作方式会更有利于创造与创新。如受访者2指出生成式人工智能可以让人类在创新创造的工作上分配更多的时间,“我觉得会对使用者创造力有极大的提升吧。生成式人工智能可以帮助人快速达到行业中等,这就意味着一个新手不需要太多时间就能快速上手,可以节约大量时间。大家可以站在巨人的肩膀上做更多的事,也会有更多时间来创新创造。”受访者20则认为生成式人工智能会形成新的不利于创新创造的工作流程,“(用人工智能)处理工作,工作思路会发生很大的变化。起码在这个阶段,它变成了先生成,再校验,再思考,这样一个逻辑。我们传统的工作方式肯定是先思考自己的点落在哪里,然后根据这个点去组织材料生成结构,最后产出相应的成果……所以我就觉得这会带来工作的比较深层次的习惯和方式的变化。……人的注意力会被这个(人工智能生成的)很宏大的画面,很完整和很绚丽的一些结果(所迷惑)……可能会对我们工作所需要聚焦的主题点产生偏差。”

最后,创造动机只包含一个子类别,创新工作投入度。有9位受访者提及了使用生成式人工智能对个体创新工作投入度的影响,其中8位认为使用生成式人工智能会降低个体在创新工作中的投入。如受访者9指出使用生成式人工智能降低了人类的工匠精神(创新工作投入度的重要指标),“人类有时候会讲究匠人精神,我觉得如果你能够通过一个纯手工的方式进行创作,那么你肯定是通过大量的练习和学习之后才有这个能力的。但是如果说是你借用一个工具(人工智能)才能创作,那么这就像印刷品跟手写品的区别了。不管任何人,我们都愿意要一个手写品,而不愿意要一个印刷品。”只有一位受访者(受访者31)认为使用生成式人工智能会增加个体在创新工作中的投入,因为个体能在使用生成式人工智能完成工作的过程中产生一种成就感:“人使用人工智能会有一些获得感。人工智能的模型训练得比较好,学习能力也很强,使用者去使用它的时候,无论写作还是绘画,创作出来各种形式的内容是自己一步步引导出来,并且达到或者超出预期的时候,使用者会有一种非常强的成就感,觉得是自己创造了它们。”

上述发现在一定程度上验证了人们对于生成式人工智能使用者的创新偏见。访谈发现,在专业知识、专业技能、创造性思维与能力、工作方式以及创新工作投入度这五个与创造力高度相关的要素上,我们发现人们对生成式人工智能使用者均存在负面印象。尤其是在创新工作投入度上,提及此点的受访者大部分(89%)认为使用生成式人工智能会降低使用者自身在创新活动中的投入,这与我们的理论推导一致。即,生成式人工智能与人类使用者在创造力上可能存在的“替代关系”解释了人们为什么认为使用生成式人工智能进行创作的个体创造力更低。

然而,与研究一不同的是,访谈发现人们对于生成式人工智能的使用者的创新也存在正面印象。鉴于对生成式人工智能使用者的创造力同时存在正负面印象,我们进行了一些交叉分析,以揭示人们评价生成式人工智能使用者创造力的边界条件。由于认知评价往往受到对事物熟悉程度的影响(Kahneman, 2011),所以我们将受访者对生成式人工智能的了解程度和使用频率作为重要的分析对象。在访谈中,我们请受访者就其对生成式人工智能原理性知识的了解程度以及使用频率用1至10分进行了打分。之后,1至5分被编码成低了解程度和低使用频率,6至10被编码成高了解程度和高使用频率。交叉分析的结果显示(表5和表6),认为使用生成式人工智能技术能够增强人类创造力的受访者,大部分对生成式人工智能的了解程度比较高(68%),使用频率也比较高(59%);相反,认为使用生成式人工智能对创造力具有负面影响的受访者则更不了解生成式人工智能(100%),使用频率也更低(80%)。这表明,人们对于生成式人工智能的直接经验(即亲身使用)和间接经验(即原理性知识)不足可能构成了人们对于生成式人工智能使用者的创新偏见的来源。换言之,对生成式人工智能的了解程度和使用频率可能构成人们对于生成式人工智能使用者创造力评价的重要边界条件。

本文探讨了生成式人工智能的使用对员工创造力评价及同事合作意愿的影响。通过一项多情景的实验研究,我们发现,在创意型任务中使用生成式人工智能会降低同事对使用者的创造力评价,从而负向影响同事的合作意愿。在此基础上,通过一项半结构化的质性访谈研究,我们进一步了解对生成式人工智能使用者持有“创新偏见”的潜在机制与可能的边界条件。

(一)理论贡献

本文对生成式人工智能在工作场所中的应用具有三个方面的理论贡献。第一,本研究拓展了现有文献中工作场所人工智能使用的研究视角,从第三方观察者的角度揭示了使用生成式人工智能给使用者带来的社会后果,从而丰富了现有研究中人工智能的使用影响及结果。以往关于生成式人工智能的影响主要围绕其对于使用者的直接影响。例如,Noy和Zhang(2023)通过实验研究考察生成式人工智能工具ChatGPT对使用者写作效率与写作质量的提升;Jia等(2024)通过实地实验发现,人工智能技术的引入能够优化劳动分工,提升员工创造力。这些研究对于在工作场所中应用生成式人工智能的工作后果提供了重要的启示。然而,在工作场所中,完成任务目标不仅依赖于人与机器的互动,还依赖同事之间的合作。第三方观察者的视角指出,工作场所中的“人机互动”不仅直接作用于使用者的工作结果,还会进一步影响更广泛的工作环境,干预组织中的人际互动过程(Hohenstein等,2023)。因此,这一研究视角能够丰富当前研究对人工智能使用后果及影响机制的理解,将人工智能相关研究更进一步地融入富于人际动态的组织情境。此外,尽管在人们的直觉上,积极采用先进的人工智能技术可以被视作创新之举,本研究则指出生成式人工智能“类人”的创造力表现将降低使用者的创造力评价,进一步印证第三方视角与第一方视角的偏差。员工创新的相关研究指出,员工的创新行为及创新绩效同时受到实际行动与社会评价的影响(Yuan和Woodman,2010)。因此,本研究的发现有助于企业管理者和员工更加全面地看待生成式人工智能在创新过程中的角色。

第二,借助质性研究,本研究对使用人工智能如何影响创造力评价进行了更加深入的探索,丰富了创新型任务中使用人工智能技术影响创造力评价的具体方面和边界条件。实验研究整体性地检验了第三方观察者眼中人工智能创造力与员工创造力的“替代关系”及其所导致的创新偏见;在此基础上,通过半结构化访谈的质性分析,本研究发现,人们对于人工智能使用者的创新偏见具体体现在其所预期的生成式人工智能对人类创造力要素的负面影响,涉及领域相关知识与技能、创造过程中的关键技能以及创造动机(Amabile,1983)。进一步地,对质性分析的样本进行交叉分析发现,人们越是不了解或不使用生成式人工智能,就越倾向于认为使用生成式人工智能会对人类创造力产生负面影响。上述发现提示了对生成式人工智能使用者持有创新偏见的潜在边界条件,并为可能的干预措施提供启示,即人们对于生成式人工智能的直接经验(即亲身使用)和间接经验(即原理性知识)或许能够减弱人们针对生成式人工智能使用者的创新偏见。

第三,本研究丰富了创造力评价相关的研究,尤其在创造力偏见方面。创造力评价是心理学与组织行为学中一个蓬勃发展的研究议题,特定的行为或特征线索可能会导致不同程度的创造力偏见印象(Kay等,2018;Lu,2024;Proudfoot和Fath,2021)。既有研究检验了行为与外在线索(Elsbach和Kramer,2003)、性别特征(Proudfoot等,2015)、种族特征(Lu,2024)、工作环境(Kay等,2018)和人际关系(Proudfoot和Fath,2021)等因素在创造力评价及偏见中的作用。本研究指出,人机互动线索也是创造力评价的重要前因,而生成式人工智能在创新型任务中的使用可能会导致第三方观察者对使用者持有“创新偏见”,即认为使用者具有更低的创造力,并进一步影响创新型任务中的合作意愿。

(二)实践启示

本研究具有两个方面的实践启示。首先,随着生成式人工智能技术的进步与发展,越来越多的员工尝试将生成式人工智能工具融入现有的工作流程中以赋能创新型任务的完成,这需要管理者与员工共同探索生成式人工智能技术恰当的使用范围与使用方式,正确认识该项技术在创新过程中的作用,警惕“创新偏见”的滋生。本研究的发现指出,当项目合作的决策者认为生成式人工智能的使用者缺乏创造力时,将显著降低其在创新型任务中的合作意愿;将人工智能使用者排除出重要的工作项目时,可能将减少企业对人工智能技术的接触和了解,降低相关工具在工作人群中的认识与普及。长此以往,将不利于企业与个人对新技术变革的适应。为了消弭偏见,管理者可以针对生成式人工智能技术举办相应的工作坊或分享会,引导员工正确认识技术的优点与缺点,具备基本的使用技能。另一方面,在实际工作环境中,员工也需要对生成式人工智能工具在创新型任务中的使用进行合理的披露。我们认为,使用者可以在披露时简要介绍相关工具在创新过程中的具体用途,分享技术使用对个人创造力的影响,使得第三方能够更加全面地看待人工智能与人类创造力的关系,降低潜在的偏见。

其次,本文质性研究的分析结果为生成式人工智能在创新型任务中的有效应用提供了许多具备可实践性的建议。例如,受访者提及充分利用生成式人工智能生成文本的全面性来开拓“使用者自身现在的认知界限”(受访者13),启发创造灵感;利用生成式人工智能的快速生成能力,以低成本、高效率的方式具象化思路,加速创新型任务的实践与迭代;借助生成式人工智能在特定专业领域上的生成能力(如音乐、代码、图片等),完成使用者既往因为自身专业技能缺乏而无法尝试的领域,从而开拓自身的创新边界……在智能时代增强个人的创新能力需要积极拥抱前沿的人工智能技术,诚然,也需直面“人机互动”存在的诸多问题和挑战(Oniani等,2023)。管理者和员工都需要主动思考,如何在利用生成式人工智能技术及工具赋能创新的同时,避免个人创新动机的降低。管理者可以在鼓励员工利用生成式人工智能提高工作效率的同时,树立“增强”而非“替代”的人机互动意识。例如,通过典型案例,指出仅由人工智能工具生成的内容在工作要求上的不足,引导员工利用自身的专长和经验对生成内容进行再加工,或鼓励员工先自主地明确核心创作思路,再利用工具进行补充,促使生成式人工智能技术真正赋能智能时代的人力资本开发。

(三)研究局限与未来发展方向

本研究仍存在不足之处,亟待未来研究深入改进。第一,本文在研究一中采用情景实验的方法对理论模型进行检验,基于解答开放性、生成式人工智能能力适用性以及场景多样性的原则设计了三种创新型任务情境,对关键因果关系进行检验,力求增强实验研究的外部效度。但需要指出的是,不同工作任务情境可能存在特殊因素,从而影响同事及其他工作角色(如领导或下属)对人工智能使用的解读和判断。例如,Raj等(2023)发现,人们在评价以第一人称视角写作的诗歌时,会对披露在创作过程中使用人工智能的作品评价更低。研究者将该结果解释为:此类创作被认为是独属于人类智能、体现并传达人性的工作,因此人们不愿意看到人工智能工具的参与。在本研究的情景实验中,对于场景视觉设计这一工作任务情境,尽管生成式人工智能的使用显著降低了同事对员工的创造力评价以及能力、温暖、诚实三种重要的社会评价,但数据结果发现,这四种评价都未有效中介人工智能使用到同事合作意愿的间接效应。这一结果可能意味着,在视觉设计这种蕴含更高水平人文艺术理念的工作任务中,存在其他重要的、尚未探明的影响机制,有待后续研究进一步检验。

本文采用半结构化访谈及质性分析为实验研究的量化结果提供更加具体全面的现实补充,发现部分受访者对于在工作中使用生成式人工智能的员工及其创造力持有负面看法,印证理论假设。但是,也有部分受访者提出正面观点,认为生成式人工智能的使用可以促进人类创造力的发展。有5位受访者认为在和生成式人工智能的互动过程中,自身的创造性思维得到了开发与提升,如通过生成式人工智能提供的内容汇集信息、启发灵感、搭建框架等。这些发现提醒研究者,生成式人工智能的使用对人类创造力的影响可能存在着关键的边界条件。尽管本研究对于质性分析样本的交叉分析表明对生成式人工智能的了解程度以及使用频率等可能是重要的边界条件,但是鉴于质性分析样本比较小且缺乏随机性,未来的研究可以通过大规模的问卷调研和实验研究进行更严格的检验。

最后,需要指出的是,人工智能技术的发展日新月异,社会公众与职场规范对人工智能的观念也随着技术的进步而不断演进。“人工智能偏见”现象可能会随着人们对人工智能技术的了解而减轻,也可能会随着社会舆论不断发酵的争议事件而加重。相应地,不同的职场及其职场规范对人工智能使用的接受度可能存在差异,也会影响到个体对员工人工智能使用的印象与观念。例如,在访谈中,一名职业身份为软件工程师的员工提及,在其所在组织中,“90%以上的人都在用生成式人工智能写代码”(受访者1)。而一名职业身份为银行职员的员工则表示,“我的工作环境里更多是中年员工,他们几乎不谈论或者使用这类新技术”(受访者17)。这进一步提示研究者,人们对生成式人工智能的内隐观念可能因为个人所处环境与自身经验而存在差异,从而影响“人工智能偏见”的方向。人们对人工智能的内隐观念(即使用人工智能对人类的影响)涉及哪些方面?环境因素与个人因素如何塑造不同的观念?这些观念将如何作用于涉及人工智能技术及使用的认知、判断与行为决策?我们期待更多研究进一步理解不同社会人群对人工智能技术的观念及观念所带来的影响。

| [1] | 魏昕, 黄鸣鹏, 李欣悦. 算法决策、员工公平感与偏差行为: 决策有利性的调节作用[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(11): 56–69. |

| [2] | Argyle M. Cooperation: The basis of sociability[M]. London: Routledge, 1991. |

| [3] | Caporusso N. Generative artificial intelligence and the emergence of creative displacement anxiety[J]. Research Directs in Psychology and Behavior, 2023, 3(1): 9. |

| [4] | De Cremer D, Kasparov G. AI should augment human intelligence, not replace it[J]. Harvard Business Review, 2021, 18: 1. |

| [5] | Dehouche N. Plagiarism in the age of massive Generative Pre-trained Transformers (GPT-3)[J]. Ethics in Science and Environmental Politics, 2021, 21: 17–23. |

| [6] | Eshraghian J K. Human ownership of artificial creativity[J]. Nature Machine Intelligence, 2020, 2(3): 157–160. |

| [7] | Hohenstein J, Kizilcec R F, Difranzo D, et al. Artificial intelligence in communication impacts language and social relationships[J]. Scientific Reports, 2023, 13(1): 5487. |

| [8] | Jia N, Luo X M, Fang Z, et al. When and how artificial intelligence augments employee creativity[J]. Academy of Management Journal, 2024, 67(1): 5–32. |

| [9] | Kahneman D. Thinking, fast and slow[M]. New York: Farrar, Straus and Giroux , 2011. |

| [10] | Kasof J. Explaining creativity: The attributional perspective[J]. Creativity Research Journal, 1995, 8(4): 311–366. |

| [11] | Katz J H, Mann T C, Shen X, et al. Implicit impressions of creative people: Creativity evaluation in a stigmatized domain[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2022, 169: 104116. |

| [12] | Koseoglu G, Breidenthal A P, Shalley C E. When perceiving a coworker as creative affects social networks over time: A network theory of social capital perspective[J]. Journal of Organizational Behavior, 2023, 44(8): 1183–1203. |

| [13] | Lin N. Social capital: A theory of social structure and action[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. |

| [14] | Lu J G. A creativity stereotype perspective on the Bamboo Ceiling: Low perceived creativity explains the underrepresentation of East Asian leaders in the United States[J]. Journal of Applied Psychology, 2024, 109(2): 238–256. |

| [15] | Noy S, Zhang W. Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence[J]. Science, 2023, 381(6654): 187–192. |

| [16] | Peres R, Schreier M, Schweidel D, et al. On ChatGPT and beyond: How generative artificial intelligence may affect research, teaching, and practice[J]. International Journal of Research in Marketing, 2023, 40(2): 269–275. |

| [17] | Proudfoot D, Fath S. Signaling creative genius: How perceived social connectedness influences judgments of creative potential[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2021, 47(4): 580–592. |

| [18] | Zhang X A, Liao H Y, Li N, et al. Playing it safe for my family: Exploring the dual effects of family motivation on employee productivity and creativity[J]. Academy of Management Journal, 2020, 63(6): 1923–1950. |