2024第46卷第10期

数字化以前所未有的方式深刻影响着组织运营有效性与员工工作结果(Colbert等,2016)。为了在数字时代实现组织目标,企业广泛实施有关数字化转型和升级的变革,包括在生产与管理中采用各种数字化技术和工作方式(如人工智能、大数据分析等)、重塑企业流程以及构建与数字化相关的企业文化(Verhoef等,2021)。同时,组织希望员工从认知上理解数字化变革,并在实际行动中接纳和应用数字化(Rostain和Huising,2024)。为了促进员工对数字化变革的积极回应,组织管理者采用不同的沟通措辞(framing)(Reinecke和Ansari,2021)与员工进行沟通。这是由于不同的沟通措辞会塑造人们对信息的解读,进而影响他们对于变革的认知和动机(Kennedy和Fiss,2009)。

根据战略管理文献,将战略变革视为“机会”或“威胁”是组织变革过程中最显著的两种认知类型(Christensen等,1982)。针对框架效应的研究也指出,反映机会和威胁的收益—损失这一框架是最为核心的措辞方式,也是构成各种不同措辞(如针对某些特定事物的属性的正面或负面措辞、针对某个目标的行为意图的积极或消极措辞等)的基本逻辑(Levin等,1998)。因此,本文关注组织内强调数字化变革相关机会与威胁的沟通措辞。特别地,由于个体根据对沟通措辞的感知来理解其所传达的信息,感知到的沟通措辞是员工解读数字化变革的信息基础。感知到的机会措辞是指个体所感知到的沟通内容在多大程度上强调数字化变革给员工带来的潜在积极影响;反之,感知到的威胁措辞是关于沟通内容在多大程度上强调拒绝数字化可能给员工带来的消极影响(Dutton和Jackson,1987)。

现有研究指出,感知到的机会措辞会引发员工对变革的一系列积极反应,如提升变革意愿(Amis和Aïssaoui,2013)。而感知到的威胁措辞则可能产生混合效应,如增强变革的紧要性认知,但也可能诱发员工对变革的焦虑和抵触情绪(Kennedy和Fiss,2009;Paine等,2024)。由于数字化变革更具颠覆性和不确定性,员工面临的机遇与威胁也更加重大且多样(Colbert等,2016),他们能否从组织的沟通中获取有效信息,进而认识到变革的必要性及对自身的影响,对他们参与变革起着至关重要的作用。然而,现有文献对于沟通措辞如何影响个体对于变革的意义构建过程的探讨仍然有限。因此,明确员工对沟通措辞的感知如何影响他们的潜在反应机制,以及在特定情境下这一机制如何作用于员工的反应,有助于弥合现有研究中的不一致发现。此外,现有研究忽略了员工对沟通信息的反应本质上“是嵌入在特定情境中的”(Yates和Orlikowski,1992)。组织情境信息作为沟通信息之外的背景信息(Sonenshein,2010),能够显著影响个体对措辞信息的主观解读及对变革意义的构建,因此组织的外部环境信息会改变员工基于感知到的沟通措辞进行认知构建的结果。

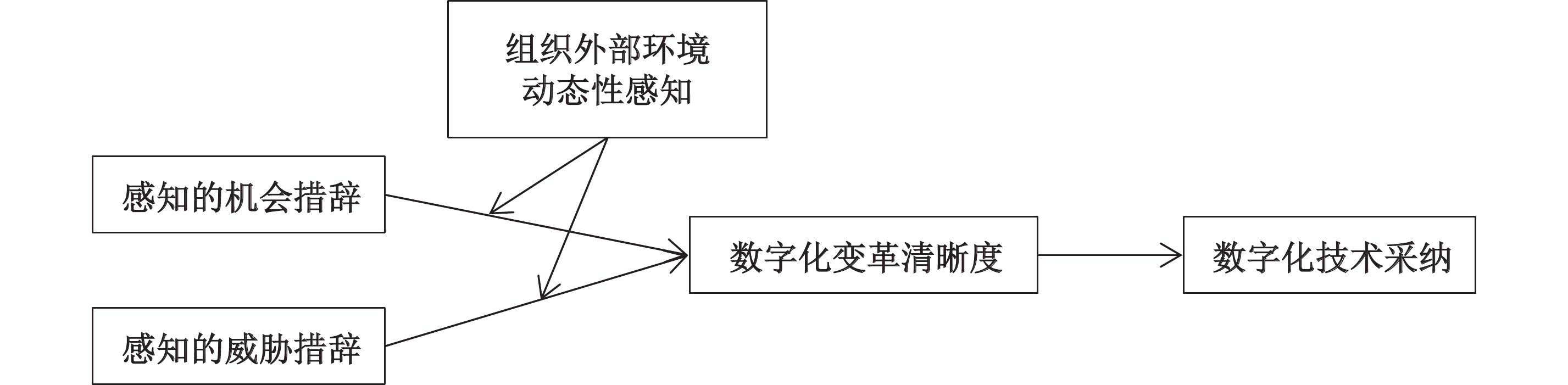

为了探究上述影响,本研究从个体员工的视角探讨了在组织数字化变革沟通中,员工所感知到的机会措辞和威胁措辞如何影响其变革认知清晰度和数字化技术采纳行为。具体而言,采纳数字化技术是员工主动回应数字化变革的核心行为,而员工对数字化变革的愿景、战略、内容、实际效果以及与变革相关的个人工作和角色期望是否有清晰的主观理解,即变革认知清晰度(Fugate和Soenen,2018),是促进行为改变的关键(Steel和König,2006;Rostain和Huising,2024),也是组织沟通的重要预期结果。同时,基于个体对变革意义的认知构建理论(sensemaking)(Gioia和Chittipeddi,1991),沟通措辞与组织变革的情境信息都将被个体用于构建关于变革意义的认知(Balogun等,2015),这些信息会“塑造个体对组织变革现象的主观解读,引导他们在组织中理解和采取行动”(Allen等,1994)。此外我们提出,关于变革紧要程度的组织情境信息——感知到的组织外部环境动态性——构成了个体员工理解数字化变革的意义和内容的必要背景,因此能够调节措辞信息对认知构建的过程与结果的影响。

为了加强理论和现实的联系,本研究首先通过一项质性的预研究验证两种沟通措辞的现实性以及不同措辞达成的现实效果,然后开展一项问卷研究来验证理论假设。本研究对既往文献做出了重要的理论贡献。首先,通过将组织的沟通实践与员工的数字化采纳行为相连接,本文拓展了现有关于个体采纳数字化等新技术的前因因素(例如,聚焦于个体特征或变革特征等)(Oreg等,2008)的探讨,深化了关于组织如何影响个体数字化技术采纳行为的理论理解。其次,本文基于意义构建的视角,通过揭示变革清晰度感知在沟通措辞影响技术采纳行为过程中的作用,为理解数字化变革实践的认知复杂性提供了新的理论见解。最后,针对组织变革的沟通措辞研究,本研究识别了调节机会措辞和威胁措辞对员工变革认知和行为影响效果的关键情境条件,有效弥合了以往研究中关于威胁措辞是否能有效实现变革沟通预期结果的矛盾发现(Kennedy和Fiss,2009;Paine等,2024)。

二、理论基础与研究假设根据意义构建理论,组织变革涉及“改变组织成员的现有行动模式”(Gioia和Chittipeddi,1991)。然而,由于变革会引发人们对组织运作的不确定,行为改变的前提是个体对变革内容及其意义进行“清晰的认知理解”(Gioia和Chittipeddi,1991)。在这一过程中,个体通过了解组织所处的环境,并利用所获取的变革信息,来理解其内容和意义,这种对变革清晰度的感知使员工更新对组织变革的理解,从而完成对变革的意义构建(Steel和König,2006;Rostain和Huising,2024)。

本文将这一理论应用到组织的数字化变革中,指出组织管理者在数字化变革沟通过程中采用的措辞,作为个体进行意义构建的重要信息来源(Balogun等,2015),“塑造个体对组织变革现象的认知解读”,个体对数字化变革意义的认知清晰度感知进而引导员工在组织中采取行动(Allen等,1994)。由于数字化变革对成员行动模式的改变主要体现在数字化技术在个体工作中的实际应用上(Rostain和Huising,2024),本文将个体采纳数字化技术作为行为结果。此外,意义构建理论强调个体通过了解组织环境并结合变革相关信息来认知变革(Sonenshein,2010)。鉴于具有变革紧迫性的组织环境构成了个体员工理解数字化变革意义和内容的必要背景,本文进一步探讨了组织外部环境动态性在意义构建过程中的调节作用。

(一)机会措辞与威胁措辞对员工数字化技术采纳行为的影响机制

在组织的数字化变革沟通中,机会措辞与威胁措辞是两种代表性的沟通实践。员工通过识别两种措辞所传达的不同导向性内容,解读与变革相关的不同信息。根据认知构建理论,这些信息将员工的认知焦点引导到变革的积极或消极方面,由此导致差异化的认知构建结果。

具体来说,当员工感知到组织在进行数字化变革沟通时采取机会措辞时,他们由此获得关于数字化变革能给他们带来的潜在好处和机会等信息,例如提高效率、增强工作能力、改善工作流程等(Amis和Aïssaoui,2013)。这些信息促使员工更加关注数字化变革的积极战略意义,以及对他们个人工作的正面影响。一方面,当员工的注意力集中在变革的潜在好处时,他们更可能产生对变革的积极态度和开放心态,从而更愿意投入时间和精力去深入了解和理解变革的具体目标、详细愿景和预期效果,进一步形成有关变革内容与意义的清晰认知(Brockner等,2024);另一方面,由于感知到的机会措辞强调了数字化变革对个体工作流程和结果的积极影响,员工更倾向于深入了解变革与自己工作的内在联系(Frenkel和Bednall,2016)。具体而言,员工将更加关注如何将数字化变革与自身的工作目标、执行方式、操作流程以及成果产出相结合,以及在这一过程中应如何调整自身的工作方法,以实现变革带来的益处(Lanaj等,2012)。因此,感知到的机会措辞不仅会增强员工对于变革所必需的角色转变的理解,也会提升他们对这一转变必要性的清晰认知。综上所述,我们提出:

假设1:员工感知到的机会措辞与数字化变革清晰度感知呈正相关关系。

当员工感知到组织在进行数字化变革沟通时采取威胁措辞时,他们会关注拒绝数字化变革的潜在问题和风险,感受到“一种可能会导致损失的负面情境”(Kennedy和Fiss,2009)。现有研究指出,威胁措辞所传达的负面信息更加复杂和间接,可能引发不同的解读,因此会对个体的认知和行为产生不同的影响。例如,部分研究指出,威胁措辞能增强个体对变革紧迫性的感知(Paine等,2024),从而促使员工对变革产生更清晰的理解;而另一些研究则显示,威胁措辞可能激发个体的消极反应,如削弱个体的控制感(Dutton和Jackson,1987)、引发焦虑与紧张情绪(Kennedy和Fiss,2009)、降低变革意愿(Staw等,1981)等,从而妨碍对变革的清晰认知。因此,根据意义构建理论并结合这些矛盾的研究发现,本文提出两种关于员工感知到的威胁措辞如何影响个体感知到的变革清晰度的假设逻辑。

一方面,二者可能存在正向关系。员工感知到的威胁措辞所强调的变革迫切性及拒绝变革的潜在消极影响,促使员工意识到,如果不积极适应变革,其个人工作可能会受到威胁,包括绩效评价降低、职业发展受阻等(Paine等,2024),因而更清晰地理解变革是关乎工作进展、发展的重要事件,从而将更多的认知资源投入到与自身密切相关且对工作过程与结果有重大影响的事件的探索中(Ratner和Miller,2001)。因此,这种有关变革对自身的重要性的意识,将延展为个体对变革重要性的进一步探索,包括理解变革的愿景、布局、目的等。此外,威胁性信息还会强化变革对员工工作有紧迫影响的认识。由于人们天然地对迫在眉睫的威胁及其相关信息给予更多的注意(Elliot,2006),员工更可能深入分析这些威胁如何具体影响其工作,并探索适应变革所需的工作方式和角色调整,以规避潜在的负面后果。这一过程不仅会加深员工对变革影响的理解,而且会促进他们对变革过程中自身角色和责任的明确认识,促使他们进一步清晰地界定变革对其工作内容的具体期望。

另一方面,员工感知到的威胁措辞强调了拒绝数字化变革对个体工作及其成果的潜在冲击和负面影响,例如损害工作利益和降低工作业绩,这可能使员工更加关注工作中的潜在损失(Brockner等,2004)。认知关注向负面信息的转移可能会削弱员工对变革全局性、战略意义及长期影响的全面理解。尤其是在面对数字化变革这类具有深远影响且伴随不确定性的事件时,过度关注与威胁措辞密切相关的负面信息,可能会限制员工对全局影响、宏大愿景和长远目的的充分识别与理解(Förster和Higgins,2005)。此外,当员工过分关注因不顺应变革而带来的负面后果时,他们更容易意识到自身工作在变革进程中的不确定性和脆弱性,这种状态会阻碍他们投入必要的认知资源,去深入理解和思考数字化变革对其工作角色提出的实际期待及细节内容(Lanaj等,2012),从而会阻碍员工对变革与个人工作职责相关性的全面把握。因此,根据以上论述,感知到的威胁措辞将降低个体的变革清晰度感知。综上,我们提出有关威胁措辞的竞争性假设:

假设2a:员工感知到的威胁措辞与数字化变革清晰度感知呈正相关关系;

假设2b:员工感知到的威胁措辞与数字化变革清晰度感知呈负相关关系。

基于个体对变革意义的认知构建理论,对数字化变革的清晰解读与认知是激发个体响应行为的前提(Lüscher和Lewis,2008)。回应数字化变革要求员工打破既有的工作模式,发展出新的工作方式与行为模式(Oreg等,2008),在此过程中,对变革的清晰认知为员工提供了行为动机与行为指导,阐明了采取特定行为的理由及在工作场所实施变革的必要性和价值。一方面,当员工感知到的变革清晰度增加时,他们对于为何及如何在工作场所接纳数字化变革的认识变得更加明确。这种对数字化变革目的性和实际意义的深刻理解,会增强员工对数字化技术实际应用、目标和功能的认识。因此,员工更有动力调整自己的工作行为(Steel和König,2006),积极采纳数字化技术并将其整合到工作流程中。另一方面,对组织数字化变革的清晰认知让员工清楚知晓组织变革对自身工作过程、环节、结果等多方面的期待,指导他们在数字化过程中调整工作方式,以适应变革带来的新技术和新流程(Rostain和Huising,2024)。这些认知为员工在数字化转型中的具体行为选择,包括采纳数字化技术的范畴、环节、时机和技术类型等细节内容,提供了具体的行为指导。同时,这些工作行为方面的启发也消除了员工对打破行为惯例、发展新的行为模式的顾虑和不确定(Oreg等,2008),从而增强了其在实际工作中采纳和应用数字化技术的可能性。因此,个体对数字化变革更清晰的认知将增加其数字化技术采纳行为。

假设3:员工的变革清晰度感知与数字化技术采纳行为呈正相关关系。

基于认知构建理论,员工感知到的机会与威胁措辞提供了有关变革的不同信息,影响了个体对变革的认知构建过程和结果,引导他们对变革意义与内容形成清晰认知,最终引导个体对变革做出积极行为回应,主动接纳应用数字化技术。结合假设1到假设3的论述,我们提出:

假设4:感知到的机会措辞通过增加变革清晰度感知间接提高员工的数字化技术采纳行为。

假设5a:感知到的威胁措辞通过增加变革清晰度感知间接提高员工的数字化技术采纳行为;

假设5b:感知到的威胁措辞通过降低变革清晰度感知间接降低员工的数字化技术采纳行为。

(二)组织外部环境动态性感知的调节作用

信息构成个体进行意义构建及其认知结果的核心基础,因此,在组织变革的背景下,个体意义构建过程也将受到多种信息的影响。除了组织针对变革的沟通信息,个体获得的组织所处环境特征信息也可能成为影响个体判断变革是否、为何必要的重要背景信息,因此会改变个体基于感知到的沟通措辞进行认知构建的过程和结果。这是因为组织变革的根本原因在于调整组织行动以适配动态的、不稳定的外部环境(Hough和White,2003)。换言之,在高度动态的外部环境中,通过沟通措辞强调变革的重要性,有助于个体将变革视为一项重要且必要的事件。

基于认知构建理论,个体面对多样化的信息时,这些信息的一致性对于明确变革的重要意义至关重要,影响着个体对变革深层意义的认知。员工对组织所处环境动态性的感知将会与组织沟通过程中所传递的信息相互对照(Maitlis,2005;Sonenshein,2010),进而改变个体基于感知到的沟通措辞进行认知构建的结果(Nigam和Ocasio,2010)。当环境信息与组织沟通一致表明组织变革的必要性和重要性时,员工更容易形成有关变革内容和意义的清晰理解,提升针对变革的清晰度认知;相反,信息的不一致性则会阻碍员工对变革的清晰理解(Kanitz等,2022)。

具体而言,组织外部环境动态性感知指员工感受到的组织所处外部环境的“变化速率和不可预测性”(Garg等,2003)。组织外部环境能够直接影响组织运营结果(如绩效),因此,身处动态环境下的组织必须调整战略和组织行动以响应和适配外部变化。以往研究普遍支持在动态性环境下的组织更可能发起变革,且这些变革对于保障组织运营、塑造组织结果具有更加显著的作用(如Garg等,2003)。因此,组织环境的动态性信息启发个体,变革对所在组织及其中的个体工作在多大程度上是必要且重要的。

基于上述理论逻辑,本文先阐述个体对组织外部环境动态性的感知如何影响机会措辞对变革清晰度的影响。根据之前的论述,当员工感知到组织使用更多机会措辞时,他们会更加关注顺应和支持变革所带来的积极效果,会将变革解读为对自己有利的重要事件,即机会措辞启发个体变革是有重要意义的。此时,若组织处在一个高度动态的环境中,情境信息与机会措辞所传达的内容就是一致的,这会加强员工对变革重要意义的认识,从而激发员工主动了解变革的意愿,进而促进员工对变革意义和内容更清晰的认知。因此,当环境动态性较高时,感知的机会措辞对变革认知清晰度的正向影响被强化。相反,当组织处在一个较为稳定的环境中时,环境信息启发个体组织变革在当下的必要与重要性较弱,这与机会措辞所传达的信息内容不一致。因此,当环境动态性较低时,信息间的不一致导致机会措辞对变革认知清晰度的正向影响被削弱。由此,我们提出:

假设6:外部环境动态性感知调节了感知到的机会措辞与变革清晰度感知之间的正向关系:当感知到的组织外部环境动态性更高时,二者之间的正向关系更强;当感知到的组织外部环境动态性更低时,二者之间的正向关系更弱。

相反,当员工感知到威胁措辞时,他们会更加关注拒绝变革的负面后果,使用更多威胁措辞将提醒员工,变革在当下是紧要的。此时,若员工同时感知到较高的组织环境动态性,这两类信息将协同作用,一致地表明变革在当下情形中的必要性和重要性,这种必要性不仅源自变革对个体工作的重大影响,也源于当前不稳定且充满变化的运营环境。这些高度一致的信息将引导个体深入了解变革的重要性,促使员工形成更清晰的变革认知。相反,当环境的动态性较低时,员工感知到的威胁措辞与环境信息在变革的必要性上传达的信息存在不一致,这可能导致员工对变革意义的认知变得模糊和不确定,阻碍员工形成清晰的变革认知。此外,鉴于人们对潜在威胁具有天生的敏感性,倾向于投入更多的关注以评估和明确威胁的程度(Elliot,2006),当组织使用更多威胁措辞时,个体会更加关注与变革相关的其他潜在信息(Maitlis,2005),并利用这些信息来推断变革在当下的重要程度。综上,我们提出:

假设7:外部环境动态性感知调节了感知到的威胁措辞与变革清晰度感知之间的关系:当感知到的组织外部环境动态性更高时,二者之间呈正向关系;当感知到的组织外部环境动态性更低时,二者之间呈负向关系。

(三)整合模型

综上所述,本研究提出了一个整合的理论模型,即员工对组织外部环境动态性的感知在机会措辞和威胁措辞通过员工的变革清晰度感知进一步影响数字化技术采纳的过程中起调节作用。一方面,对于感知到的机会措辞,当员工感知到更高的组织外部环境动态性时,环境信息与机会措辞传达出一致的信息,强化了变革的重要意义,提升了员工的变革清晰度感知,从而促进新技术的采纳;而在较低的外部环境动态性下,机会措辞带来的积极效应则会减弱。另一方面,当员工感知到组织采用威胁措辞时,由于存在不同的认知反应机制,员工的最终意义构建过程会受到组织外部环境信息的影响。具体而言,当员工感知到更高的组织外部环境动态性时,环境信息与威胁措辞一致,强化了变革的紧迫性,促使员工了解变革并采纳新技术;而在较低的外部环境动态性下,环境信息与威胁措辞传达的信息不一致,阻碍员工形成对变革的清晰认知,进而降低其数字化技术采纳意愿。

假设8:外部环境动态性感知调节了感知到的机会措辞通过提高变革清晰度感知而增强数字化技术采纳行为的间接效应:当感知到的组织外部环境动态性更高时,间接效应更强;当感知到的组织外部环境动态性更低时,间接效应更弱。

假设9:外部环境动态性感知调节了感知到的威胁措辞通过变革清晰度感知而影响数字化技术采纳行为的间接效应:当感知到的组织外部环境动态性更高时,间接效应为正;当感知到的组织外部环境动态性更低时,间接效应为负。

图1为本研究的理论模型图。

|

| 图 1 理论模型图 |

(一)样本选择与数据收集过程

为探究所关注现象的现实性,在开展定量研究验证理论模型之前,本研究首先对正在进行数字化转型升级的企业员工和管理者开展开放式定性调查,旨在了解在真实的组织变革实践中,管理者采用了哪些变革措辞、达到了怎样的沟通效果,以及他们重点关注的数字化变革相关工作结果。研究团队从其所属大学开设的有关数字化时代组织变革与管理的在职硕士课程中招募了113名自愿参与且其所在组织正在经历数字化转型升级的调查对象。调查对象的平均年龄为35岁(SD=3.593),男性占57.843%;所在公司所属行业包括制造业、互联网科技行业、金融服务行业、教育行业等。同时,本研究采取开放式调查(open-ended survey)的方式,向调查对象征集有关以下问题的回答:(1)请回忆一段在您工作的组织中发生过的数字化转型或数字化技术引入事件;(2)请详细描述在这一过程中,您公司或公司领导为了促使员工拥抱数字化与员工进行沟通的内容;(3)请问您认为该沟通过程对员工参与数字化产生了哪些具体影响(包括积极影响、消极影响等)。

(二)数据分析

鉴于预研究的目的是识别有关组织变革实践的沟通措辞、实现的沟通效果等相关构念,我们采用主题分析法对收集到的数据进行处理(Braun和Clarke,2012),即从回答文本中围绕上述研究问题识别相关内容,从中抽取一级目录和二级主题。首先,在剔除了无效回答后(如回答内容与问题完全不相关、未提供任何答案等),针对最终的105份有效文本,研究团队中的两位作者共同对随机抽取的13份文本进行开放式编码,就此展开讨论并对初始目录进行补充和修改,确保对编码含义和适用性达成共识。之后,两位作者共同对随机抽取的16份文本进行编码,对编码内容做一致性检验,确认编码信度大于0.700(Brennan和Prediger,1981)。接下来,两位作者每人独立编码38份文本,完成对所有文本的一级目录编码工作。最后,作者团队共同对一级目录进行抽象,从中提取具有理论意义的二级主题(Tie等,2019),并基于与文献的对比分析,确定最终构念。数据分析工作最终形成11个一级目录,4个二级主题,我们将其归类为两个理论维度(数字化变革的沟通措辞、沟通效果),并对所有一级目录的出现频次进行统计。编码分析得出的数据结构与代表性示例见表1。

| 二级主题 | 一级目录 | 代表性示例 | 提及频次 |

| 理论维度一:数字化变革的沟通措辞 | |||

| 机会措辞 | 提高工作业绩 | ● 数字化可以提升个人业绩 ● 数字化能推进项目,帮助提效,提升业绩 |

27 |

| 优化工作 流程/方法 |

● 数字化能帮助减少重复劳动、减少工作量 ● 数字化能提高生产效率,优化生产环节,减少无效程序 |

75 | |

| 提升个人成长 | ● 数字化能给个人带来核心竞争力,带来更多的发展机会 ● 数字化能(帮助员工)打开一个职业发展通路,提升自己 |

32 | |

| 威胁措辞 | 抢占工作机会 | ● 不尽快学习新技术,手里的工作就要被AI替代 ● 跟不上技术发展的人会被智能时代淘汰 |

5 |

| 冲击工作过程 | ● 数字化强调时效性,跟不上的话工作很难高效开展 ● 数字化涉及工作的方方面面,你不转变的话怎么参与到团队工作中 |

7 | |

| 影响工作绩效 | ● 不学习新技术的话,肯定会对工作结果造成一些损失 ● 不使用新技术,对绩效和KPI有影响 |

23 | |

| 理论维度二:数字化变革的沟通效果 | |||

| 提高变革 清晰度 |

认同数字化变革愿景 | ● 认可变革的重要性和意义 ● 获得员工对公司变革战略的认同感 |

5 |

| 明晰数字化变革效果 | ● 知道使用新系统后会有好的效果 ● 知道数字化转型能带来好处 |

4 | |

| 明确自身 角色/责任 |

● 让员工在自身工作中更有方向感 ● 明确新任务,打消员工认为新任务与本职工作冲突的顾虑 |

3 | |

| 增加数字化技术采纳 | 学习数字化 技术 |

● 员工开始学习新系统 ● 积极学习新的技术,改进原来的工作方式 |

11 |

| 使用数字化 技术 |

● 员工们接受了新的工作模式,开始使用新的技术 ● 员工开始将工作交给数字化技术来处理 |

6 | |

(三)研究发现

首先,本研究发现,81.905%的受访者提及在进行有关数字化转型升级的组织变革沟通时,自己感知到组织采用了两种沟通措辞:机会措辞与威胁措辞。前者指管理者在沟通过程中强调数字化变革对员工工作结果、工作过程以及成长的积极影响;后者指管理者侧重在沟通过程中传达不参与数字化变革对员工工作结果、工作过程、福祉利益的潜在消极影响。

具体来说,77.143%的受访者提到了组织管理者会采用机会措辞,其中,“提高工作业绩”表现为强调数字化能帮助员工解决琐事、更好地完成工作、提升工作绩效;“优化工作流程/方法”表现为强调数字化能帮助减少重复劳动、优化生产环节;“提升个人成长”表现为强调数字化能给个人带来新的核心竞争力,带来更多的发展机会,打开新的职业发展通路。而25.714%的受访者提到管理者会使用威胁措辞,其中,“抢占工作机会”表现为强调不尽快学习新技术,就会有被替代和淘汰的风险;“冲击工作过程”表现为强调不使用新技术很难参与到新的工作流程中;“影响工作绩效”表现为强调不使用新技术会影响员工的绩效。

其次,本研究发现26.667%的受访者强调了向员工进行组织变革沟通后达成的效果,具体包括提高变革清晰度和增加数字化技术采纳。提高变革清晰度包括管理者的沟通增进了员工对组织开展变革的愿景和效果的理解,同时增加了员工对自身在组织变革中所应承担的工作角色及其责任的清晰认识。具体来说,“提高变革清晰度”包括“认同数字化变革愿景”“明晰数字化变革效果”和“明确自身角色/责任”三个方面,有11.429%的受访者提到这一点。而“增加数字化技术采纳”包括“学习数字化技术”和“使用数字化技术”两个方面,15.238%的受访者提到这一点。

(四)总结与讨论

通过对数字化转型升级的组织变革实践进行调查,本研究初步验证了在变革过程中,管理者倾向于采用机会措辞与威胁措辞与下属进行沟通;且通过这些沟通,增加了员工对组织变革清晰度的感知,促进了他们在工作中采纳数字化技术的行为。尽管预研究帮助本研究初步验证了数字化转型中沟通措辞的使用及其带来的影响,增强了研究的现实性,但仍难以深入探究不同沟通措辞实现效果的具体过程及其边界条件。因此,本研究进一步使用定量研究方法来检验全模型理论假设。

四、问卷研究(一)数据收集程序

本研究使用定量方法来检验理论假设,数据来源于2024年2月至3月发放并回收的问卷。采用滚雪球抽样法,招募了18名在校大学生研究助理,并向他们明确潜在的抽样标准:目标对象需要来自正在进行数字化转型升级且向员工开展了有关变革沟通的组织,年满18周岁,并且在现单位全职工作超过半年。利用这些研究助理的熟人网络,本研究向符合抽样标准的调查对象发放线上问卷。在问卷中,本研究向调查对象明确介绍了“数字化相关组织转型升级”的定义,即涉及采用多种形式的数字化新技术、系统,数字化生产与工作方式引入,企业流程改造,以及企业相关文化建设等组织变革实践,具体包括如无纸化、云信息平台开发、大数据分析、数字化流程管理,以及引入诸如物联网、集成化平台、人工智能等数字化技术。

为了减少共同方法偏差对研究结果的干扰,参考以往研究的实证做法(刘燕君等,2021),本研究采用三时点的问卷调研方式。在第一轮问卷中,调查对象汇报所在组织有关数字化变革的沟通措辞(即机会措辞与威胁措辞)、调节变量(感知到的组织外部环境动态性)和控制变量,本轮回收130份问卷;在第二轮问卷中,调查对象汇报与数字化组织变革实践相关的变革清晰度,本轮回收126份问卷;在第三轮问卷中,调查对象汇报数字化技术采纳行为。最终回收有效问卷共123份,有效应答率为94.615%。在有效样本的人口特征分布中,女性占比48.780%,调查对象平均年龄为35.000岁(SD=10.442),在当前单位的平均工作年限为8.881年(SD=9.031);具有研究生及以上学历的占24.390%,大专/本科学历的占70.732%,高中及以下学历的占4.878%。所有调查对象均来自不同组织,不存在数据层次嵌套,因此数据分析在个体层次进行。

(二)测量工具

问卷中所有构念均采用成熟量表进行测量,且都遵循严格的翻译—回译程序(Brislin,1980)。首先,研究团队的一位作者将原始英文题目翻译成中文,再由另一位作者将题目翻译为英文,最终由研究团队共同解决原始量表和回译版本之间的差异,最终确定所使用量表的中文版本。本文所有量表均采用里克特5级量表进行测量(1=非常不同意;5=非常同意)。同时,本研究从信息接收者的视角出发,探讨员工感知到的沟通措辞对其认知及后续行为的微观影响机制,因此,为了保持变量测量与概念阐释的一致性,所有变量均从员工的角度进行测量。

感知的机会措辞。采用Anderson和Nichols(2007)的组织变革沟通措辞方式中测量机会措辞的题项来对此变量进行测量,并将题项中的“组织变革”均改编为“单位数字化转型”。具体题目为:上级领导(包括直属上级、公司高层领导等)就本单位开展数字化转型与您沟通时,“总是强调数字化对您的工作业绩会带来好处”“总是强调数字化对您提升工作业绩有潜在助益”“总是强调数字化有可能提升您的工作业绩”“总是强调数字化对您工作的积极影响”,共四个题项。该量表的信度值为0.909。

感知的威胁措辞。基于Anderson和Nichols(2007)关于组织变革沟通措辞方式中测量威胁措辞的题项,将题项中的“组织变革”均改编为“单位数字化转型”。具体题目为:上级领导(包括直属上级、公司高层领导等)就本单位开展数字化转型与您沟通时,“总是强调不进行数字化对您工作的潜在负面影响”“总是强调不进行数字化有可能会损害您的工作利益”“总是强调不进行数字化可能将限制您的工作”“总是强调不进行数字化对您工作的潜在冲击”,共四个题项。该量表的信度值为0.920。

数字化变革清晰度。采用Fugate和Soenen(2018)对员工感知到的组织变革清晰度的测量,并将题项中的“组织变革”均改编为“单位数字化转型”。具体题目为“我很清楚单位开展数字化转型的整体战略以及愿景”“我对单位开展数字化转型的实用效果有清晰的理解”“我对单位开展数字化转型所涉及的对我新的角色/责任方面的要求有清晰的理解”,共三个题项。该量表的信度值为0.837。

数字化技术采纳。采用Bruning和Campion(2018)关于个体在工作中进行技术采纳的行为测量,将题项中的“技术”均改编为“数字化技术”。具体题目为“我利用数字化技术来增强在工作中与他人的沟通”“我自己寻找有关数字化技术的培训内容”“我在工作中利用数字化技术来缩减人工劳动”“我自己寻找数字化技术相关的培训以提高工作能力”“我利用数字化技术来优化我的工作流程”,共五个题项。该量表的信度值为0.862。

组织外部环境动态性感知。采用Lian等人(2022)所使用的组织外部环境动态性的题项,具体题目为“单位所处的外部环境(包括经济、社会、政治、技术等)是非常动态、迅速变化的”“单位所处的外部环境是非常高风险的,一步失误可能导致单位崩溃”“单位所处的外部环境是非常紧张、不安定的,单位难以维持生存”,共三个题项。该量表的信度值为0.759。

控制变量。鉴于以往文献发现个体的人口统计变量会影响其对自身角色、组织变革清晰度的感知,以及与技术采纳有关的工作行为(Bruning和Campion,2018;Fugate和Soenen,2018),本文在个体层面控制了性别、年龄、教育水平、职位等级和在本单位的工作年限。此外,由于不同组织针对数字化变革与员工所进行沟通的程度不同,且可能会对本文的理论模型产生影响,本研究还测量并控制了管理者针对数字化变革向员工开展沟通的频率(在第一轮问卷中采用里克特5级量表测量;1=很少,5=经常)。最后,我们也在假设检验中控制了机会措辞与威胁措辞对数字化技术采纳行为的直接效应。

(三)数据分析与结果

1. 共同方法偏差检验

由于本研究中的所有变量均为员工自评,可能存在共同方法偏差问题,因此我们对所有题目进行Harman单因素检验(周浩和龙立荣,2004)。未旋转的因素分析结果共析出五个因子,累计解释方差百分比为74.463%,五个因子的解释方差百分比分别为17.588%、17.208%、16.948%、11.958%、10.762%。由于第一个因子的解释方差百分比低于40%的阈值,该结果初步表明本研究数据不存在严重的共同方法偏差问题(汤丹丹和温忠麟,2020)。

2. 验证性因子分析

我们对所有题项进行验证性因子分析。结果如表2所示,五因子模型的拟合指标(χ2(142)=179.581,p<0.05;CFI=0.971;TLI=0.965;RMSEA=0.046;SRMR=0.055)明显优于其他备选模型,符合模型拟合的认可标准,因此模型涉及的五个变量具有良好的区分效度。

| 因子模型 | χ2 | df | χ2/df | Δχ2 /Δdf | CFI | TLI | RMSEA | SRMR |

| 五因子模型(A,B,C,D,E) | 179.581 | 142 | 1.265 | 0.971 | 0.965 | 0.046 | 0.055 | |

| 四因子模型(A+B,C,D,E) | 534.651 | 146 | 3.662 | 88.768**(4) | 0.697 | 0.645 | 0.147 | 0.135 |

| 三因子模型(A+B+C,D,E) | 636.573 | 149 | 4.272 | 65.285**(7) | 0.619 | 0.563 | 0.163 | 0.147 |

| 二因子模型(A+B+C,D+E) | 757.557 | 151 | 5.017 | 64.220**(9) | 0.526 | 0.464 | 0.181 | 0.159 |

| 单因子模型(A+B+C+D+E) | 962.503 | 152 | 6.332 | 78.292**(10) | 0.367 | 0.288 | 0.208 | 0.180 |

| 注:N=123。*p<0.05,**p<0.01。A代表感知的机会措辞;B代表感知的威胁措辞;C代表组织外部环境动态性感知;D代表数字化变革清晰度;E代表数字化技术采纳。双尾检验。 | ||||||||

3. 描述性统计与相关分析

各变量的均值、标准差以及变量之间的相关系数如表3所示。其中,感知的机会措辞与变革清晰度呈显著正相关关系(r=0.406,p<0.001)、与数字化技术采纳呈显著正相关关系(r=0.375,p<0.001);感知的威胁措辞与变革清晰度呈负相关关系(r=−0.203,p<0.05)、与数字化技术采纳不相关(r=−0.133,p>0.05);最后,变革清晰度与数字化技术采纳呈显著正相关关系(r=0.390,p<0.001)。

| 均值 | 标准差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

| 1.性别 | 1.488 | 0.502 | ||||||||||

| 2.年龄 | 35.000 | 10.438 | −0.045 | |||||||||

| 3.教育水平 | 3.187 | 0.533 | −0.129 | −0.205* | ||||||||

| 4.职位等级 | 1.886 | 0.977 | −0.237** | 0.314*** | 0.057 | |||||||

| 5.当前单位工作年限 | 8.876 | 9.025 | −0.081 | 0.673*** | −0.231* | 0.337*** | ||||||

| 6.沟通频率 | 2.943 | 1.118 | −0.125 | 0.047 | 0.087 | 0.407*** | 0.189* | |||||

| 7.感知的机会措辞 | 3.965 | 0.816 | −0.134 | 0.231* | 0.133 | 0.301** | 0.254** | 0.505*** | ||||

| 8.感知的威胁措辞 | 2.543 | 1.032 | 0.122 | −0.273** | −0.123 | −0.062 | −0.292** | −0.090 | −0.130 | |||

| 9.组织外部环境动态性 感知 |

2.989 | 1.035 | −0.105 | −0.111 | −0.036 | −0.031 | 0.007 | −0.057 | 0.097 | 0.320*** | ||

| 10.数字化变革清晰度 | 3.710 | 0.778 | 0.001 | 0.091 | 0.059 | 0.161 | 0.143 | 0.355*** | 0.406*** | −0.203* | −0.055 | |

| 11.数字化技术采纳 | 3.961 | 0.747 | 0.069 | 0.079 | 0.043 | 0.156 | 0.079 | 0.319*** | 0.375*** | −0.133 | −0.011 | 0.390*** |

| 注:N=123。*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。在性别变量中,1=男,2=女;在教育水平变量中,1=初中及以下,2=中专/高中,3=大专/本科,4=研究生及以上;在职位等级变量中,1=职员,2=基层管理人员,3=中层管理人员,4=高层管理人员。双尾检验。 | ||||||||||||

4. 假设检验

我们使用Mplus 8.3进行全模型路径分析,检验所有假设。在检验间接效应和被调节的间接效应时,采用拔靴法(bootstrapping)进行估算并将bootstrap次数设定为10 000次。路径分析结果如表4所示

| 变量 | 变革清晰度 | 数字化技术采纳行为 | ||

| b | SE | b | SE | |

| 控制变量 | ||||

| 性别 | 0.122 | 0.138 | 0.208 | 0.135 |

| 年龄 | −0.008 | 0.011 | 0.000 | 0.008 |

| 教育水平 | 0.030 | 0.135 | 0.013 | 0.109 |

| 职位等级 | 0.001 | 0.073 | 0.056 | 0.072 |

| 当前单位工作年限 | 0.007 | 0.012 | −0.007 | 0.009 |

| 沟通频率 | 0.101 | 0.073 | 0.114 | 0.066 |

| 自变量 | ||||

| 机会措辞 | 0.408*** | 0.081 | 0.228 | 0.118 |

| 威胁措辞 | 0.000 | 0.063 | −0.002 | 0.061 |

| 调节变量 | ||||

| 环境动态性 | −0.109 | 0.071 | ||

| 交互项 | ||||

| 机会措辞×环境动态性 | 0.089 | 0.080 | ||

| 威胁措辞×环境动态性 | 0.153* | 0.063 | ||

| 中介变量 | ||||

| 变革清晰度 | 0.249** | 0.089 | ||

| R2 | 0.252*** | 0.069 | 0.249** | 0.084 |

| 注:N=123。*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。 | ||||

假设1提出,感知的机会措辞与员工感知到的变革清晰度呈正相关关系。结果显示,机会措辞与变革清晰度之间显著正相关(b=0.408,SE=0.081,p<0.001),因此假设1得到验证。

假设2提出了感知的威胁措辞与变革清晰度之间的两种相反方向的潜在效应。结果显示,威胁措辞与变革清晰度之间没有显著关系(b=0.000,SE=0.063,p=0.997),因此假设2a和假设2b均未得到验证。

假设3提出,感知的变革清晰度与数字化技术采纳行为正相关。结果表明,变革清晰度与数字化技术采纳行为之间呈显著正相关关系(b=0.249,SE=0.089,p=0.005),假设3得到验证。

假设4进一步提出机会措辞通过提高员工感知到的变革清晰度间接提升员工的数字化技术采纳行为。我们进一步检验了间接效应,机会措辞通过增加变革清晰度而影响数字化技术采纳行为的间接效应值为0.102,标准误为0.040,95%置信区间为[0.037, 0.193],区间不包含0,表明间接效应显著,因此假设4得到验证。

假设5为感知的威胁措辞通过变革清晰度间接影响数字化技术采纳行为的两种潜在效应。结果表明,威胁措辞通过变革清晰度而影响数字化技术采纳行为的间接效应值为0.000,标准误为0.017,95%置信区间为[−0.040, 0.029],区间包含0,表明间接效应不显著,因此假设5a和假设5b均未得到验证。

假设6提出,组织外部环境动态性感知调节了机会措辞与感知到的变革清晰度之间的关系,环境动态性更高时二者之间的正向关系更强,环境动态性更低时则更弱。结果表明,机会措辞与组织外部环境动态性感知(两个变量均已进行中心化处理)的交互项与变革清晰度没有显著关系(b=0.089,SE=0.080,p=0.269),因此假设6未得到验证。

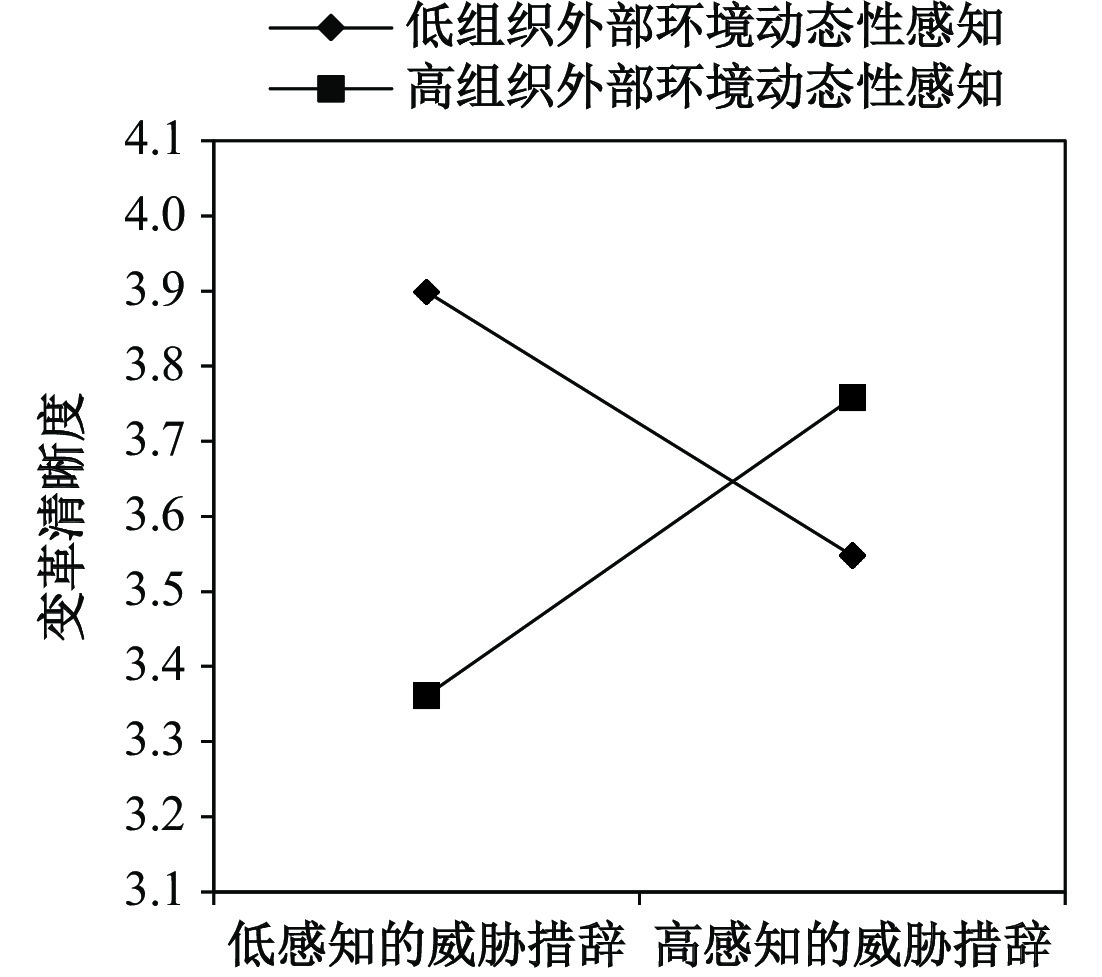

假设7提出,组织外部环境动态性感知调节了威胁措辞与感知到的变革清晰度之间的关系,环境动态性较高时二者之间呈正向关系,而环境动态性较低时为负向关系。结果表明,威胁措辞与组织外部环境动态性感知(两个变量均已进行中心化处理)的交互项与变革清晰度呈显著的正相关关系(b=0.153,SE=0.063,p=0.014)。为进一步检验调节效应的方向,我们取均值上下两个标准差的数值来表示环境动态性的高低水平,进行简单斜率检验并绘制调节效应图,结果如图2所示。简单斜率检验结果表明,在组织外部环境动态性感知较高的情况下,威胁措辞与变革清晰度之间呈显著的正向关系(b=0.306,SE=0.149,p=0.039);在组织外部环境动态性感知较低的情况下,威胁措辞与变革清晰度之间呈显著的负向关系(b=−0.307,SE=0.131,p=0.019);且高低水平下的效应差值显著(b=0.613,SE=0.250,p=0.014)。因此,假设7得到验证。

|

| 图 2 环境动态性对威胁措辞与变革清晰度关系的调节效应图 |

假设8提出,组织外部环境动态性感知调节了机会措辞通过影响变革清晰度而间接影响数字化技术采纳行为的效应,组织外部环境动态性感知较高时这一间接效应更强,组织外部环境动态性感知较低时这一间接效应则更弱。由于机会措辞与组织外部环境动态性感知之间的调节效应并不显著,因此假设8未得到支持。

假设9提出,组织外部环境动态性感知调节了威胁措辞通过影响变革清晰度而间接影响数字化技术采纳行为的效应,组织外部环境动态性感知较高时这一间接效应为正向,组织外部环境动态性感知较低时这一间接效应则为负向。我们计算了在组织外部环境动态性感知高或低的水平下,威胁措辞通过变革清晰度影响数字化技术采纳行为的间接效应,并估算了这些效应的置信区间以及它们之间差异的置信区间。结果如表5所示。在组织外部环境动态性感知较高时,间接效应值为0.076,标准误为0.045,95%置信区间为[0.008, 0.188],区间不包含0,表明间接效应显著;在组织外部环境动态性感知较低时,间接效应值为−0.076,标准误为0.044,95%置信区间为[−0.183, −0.008],区间不包含0,表明间接效应显著;且高低水平下的间接效应差也显著(b=0.153,SE=0.082,95%置信区间为[0.023, 0.349])。因此,假设9得到验证。

| 效应路径 | 间接效应值 | 标准误 | 95%置信区间 |

| 高组织外部环境动态性感知 (机会措辞—变革清晰度—数字化技术采纳) |

0.146 | 0.063 | [0.047, 0.298] |

| 低组织外部环境动态性感知 (机会措辞—变革清晰度—数字化技术采纳) |

0.057 | 0.050 | [−0.014, 0.189] |

| 高与低组织外部环境动态性感知水平下的间接效应差异 | 0.088 | 0.082 | [−0.041, 0.292] |

| 高组织外部环境动态性感知 (威胁措辞—变革清晰度—数字化技术采纳) |

0.076 | 0.045 | [0.008, 0.188] |

| 低组织外部环境动态性感知 (威胁措辞—变革清晰度—数字化技术采纳) |

−0.076 | 0.044 | [−0.183, −0.008] |

| 高与低组织外部环境动态性感知水平下的间接效应差异 | 0.153 | 0.082 | [0.023, 0.349] |

| 注:bootstrap值设定为10 000次。间接效应值为未标准化系数。 | |||

本研究结合定性与定量方法,厘清了员工感知到的机会措辞与威胁措辞如何对其变革清晰度感知产生影响并进一步塑造他们的数字化技术采纳行为,以及员工的外部环境动态性感知对这一过程的调节作用。研究结果显示,感知到的机会措辞能提升员工的变革清晰度感知,进而增加数字化技术采纳行为。而感知到的威胁措辞对员工认知与行为反应的影响则依赖于环境动态性感知:当环境动态性较高时,威胁措辞能提高变革清晰度感知,并间接增加数字化技术采纳行为;而当环境动态性较低时,威胁措辞会降低变革清晰度感知,并间接减少数字化技术采纳行为。

然而,与我们的预期不同,机会措辞的影响并未受到环境动态性感知的调节。这可能是因为机会措辞所传达的内容更直接且积极,因此个体的解读过程存在较少的不确定性(Levin等,1998),并且由于其符合个体追求积极认知的期望,因而更容易被接受(Lee和Aaker,2004)。员工对这些信息的直接且确定的解读,会引导他们去了解变革并愿意付诸实践参与其中,而无须依赖组织环境动态性信息来构建对数字化变革的理解。本文的质性研究也为此提供了依据。例如,有受访者提到,机会措辞“可以给员工一个清晰的转型路径,让员工有清晰的认识,统一思想,有共同的目标,有可达的路径、可期的未来,从而激发他们的能动性”。这一发现凸显出,在不同情境下,使用机会措辞均有助于信息的有效传播,避免产生误解或不确定性,进而推动员工对数字化变革的认知和理解。

此外,我们的研究结果未能支持威胁措辞感知对变革清晰度感知的显著效应,也未发现其通过变革清晰度感知对数字化技术采纳产生显著的间接影响。这与以往研究发现的威胁措辞可能产生的“双刃剑”效应相一致(Dutton和Jackson,1987;Paine等,2024),并且本文的质性研究也对此提供了一些支持。多位受访者提到,尽管威胁措辞“强调了急迫性、危机意识”,但不少员工却“有一定抵触情绪”,认为这些说辞“没有意义”,无法促使他们对数字化变革产生全面和深入的认识,也“不愿参与到新技术的学习中”。我们认为,正是由于员工对威胁措辞的解读存在不确定性,他们在做出反应前才更需要额外的信息来评估变革的真实紧迫性。因此,组织情境信息对威胁措辞的影响会产生显著的调节作用,突出了环境动态性感知作为重要边界条件的意义。

(一)理论贡献

本文对组织在数字化变革进程中的沟通管理、个体对数字化变革的认知构建,以及员工数字化技术采纳行为等相关文献做出了重要的理论贡献。首先,本研究通过结合组织在数字化变革中的沟通措辞与员工的数字化技术采纳行为,拓展了关于工作场所中的数字化变革与技术采纳的研究视角。员工对数字化技术的采纳和应用是组织数字化变革在个体层面成功实施的关键指标之一(Schneider和Sting,2020)。既往研究主要采用个体间差异的理论视角,指出主动性、开放性、变化接受度、绩效期望、学习导向等个体特质或个人动机能够促使员工接纳和应用数字化技术(Oreg等,2008)。本研究将相关研究视域拓展到了个体因素之外的管理要素,即组织管理者的沟通措辞,从而丰富了关于采纳行为前因要素的讨论范畴。此外,关于组织战略变革中所使用的沟通措辞有效性的研究通常聚焦于组织层面的变革结果,例如组织内对具体实践的实施程度(Mishra和Agarwal,2010)。本文通过强调员工对不同沟通措辞的感知对于推动个体接受和参与数字化变革的重要作用,将组织的实践与个体行动相关联,扩展了组织变革沟通文献的宏观视野,同时为组织在日益重要且普遍的数字化变革背景下重塑员工行为提供了新的理论依据。

其次,本研究采用意义构建的视角,揭示了沟通措辞影响新技术采纳的微观机制,丰富了对组织数字化变革成功实施的微观过程的理解。以往研究多集中于个体对变革沟通的直接态度或行为反应,如支持或拒绝变革等(Conway和Monks,2008)。然而,本研究特别表明了变革清晰度这一认知机制在意义构建过程中的重要作用,体现出在面对数字化这一极具颠覆性和不确定性的变革时,个体对感知到的数字化相关变革沟通的反应是一个更间接的、依赖主观解读与认知的过程。此外,本研究所识别的组织外部环境动态性感知也补充了个体认知数字化变革过程的理论机制。我们发现,虽然个体对更为直接和积极的机会措辞能做出确定的解读,进而增强对变革的清晰理解,然而,当面对威胁措辞时,组织环境因素成为影响员工变革意义构建的关键信息。这一发现凸显了员工对数字化变革的认知是一个基于多类别信息的主观解读过程(Nigam和Ocasio,2010),尤其当沟通措辞存在多种解读可能时,这为理解数字化变革实践的认知复杂性提供了新的理论见解。

最后,针对组织变革沟通管理的文献,本研究揭示了个体的外部环境动态性感知在沟通措辞激发个体积极变革行为过程中的调节作用,尤其为弥合有关威胁措辞潜在影响的不一致发现提供了新的理论解释。以往一些研究发现威胁措辞能营造紧迫感进而有利于激发组织变革所期待的员工反应(Paine等,2024),而另一些研究则发现威胁措辞降低了员工对变革的接纳程度(Kennedy和Fiss,2009)。与这些结果一致,本文未发现威胁措辞对个体的变革认知清晰度及接下来的数字化技术采纳行为的显著影响。然而,我们明确了个体的外部环境动态性感知为他们理解数字化变革提供了必要的信息,这既凸显出个体对威胁措辞天然的更加细节化的解读,也表明在这种情境下,个体需要利用多种信息来全面地评估和理解其所处境遇并做出反应(Elliot,2006)。由此,本研究扩展了现有文献对沟通措辞的普遍性和一般化影响的关注,强调了员工对组织沟通的反应本身是基于具体情境的这一现实,从而丰富了对沟通措辞影响的边界条件的探讨,完善了人们对其解读过程的理解。

(二)实践意义

本研究为企业实施数字化变革提供了一系列有益的启发。

首先,本研究指出,组织在推动数字化变革时应着重于塑造员工对变革的清晰认知。只有当员工明晰数字化变革的目标、愿景、实效、内容,清楚了解自身与数字化变革相关的工作流程和角色期望时,才能积极地响应并深入参与到数字化进程中。为此,组织可以通过制定清晰的变革规划,阐述数字化变革的实施步骤、细节安排与时间框架,明确变革在组织与个体工作中的现实效果,以及澄清变革过程中员工的工作流程、工作角色、工作任务等相关的具体内容,来帮助员工形成有关数字化变革的清晰认知。

其次,在数字化变革的沟通策略上,一方面,本研究揭示了机会措辞的有效性。组织和管理者可以通过强调数字化变革所带来的机遇,促使员工形成对组织沟通的机会措辞感知,以更直接的方式提高员工对变革的认知清晰度,进而引导他们主动应用数字化技术。另一方面,本研究也揭示出威胁措辞应用的复杂性,提示企业在使用威胁措辞时应仔细考虑组织所处情境。对于所处环境动态性较低的企业,过度使用威胁措辞可能导致员工对变革的认知模糊,引发消极的行为回应;而当组织处于动荡环境下时,使用威胁措辞则能有效帮助员工从认知上理解变革的重要意义和积极接纳数字化技术。此外,这一发现也启发组织应敏锐觉察自身所处的环境特征,在沟通实践中调整措辞、选用适当表述,以在不同情境中优化沟通效果。

(三)研究不足与未来展望

本研究尽管丰富了相关理论研究并为组织实践提供了理论参考,仍存在以下不足:首先,本文主要聚焦于员工感知的机会措辞和威胁措辞这两种沟通措辞。然而,在实际的数字化转型沟通中,组织可能采用更多样化的措辞方式,例如从时间维度强调变革的即时效应或未来愿景,未来研究可以通过观察更多的企业实践来识别其他沟通策略及其效果。此外,在现实生活中,企业可能会同时采取多种沟通策略,以达到最佳沟通效果,而本研究仅集中讨论了机会措辞和威胁措辞独立的影响机制。未来研究可以在本研究的基础上,继续探索不同沟通措辞之间的交互作用,并进一步探究组织采用何种措辞的组合能够达到最佳的沟通效果。

其次,本研究所有变量均为员工自评,样本来源较为单一,尽管采用了多轮问卷调查方法,且Harman单因素检验已证实不存在严重的共同方法偏差,但未来研究可以采取更为严谨的研究设计来避免共同方法偏差问题,如招募非同源的调查对象,从多个角度来了解组织表现与员工感知之间的差距,从而得到更为准确的结果。此外,为了深入了解不同措辞对员工认知及行为的影响和因果机制,可利用二手数据检验组织沟通前后员工的不同反应,从而对假设进行初步验证,或通过实验的方法精准捕捉不同措辞所带来的影响(如Gai和Klesse,2019),以及通过文本分析或追踪调查等方法,收集更广泛的数据以得到更具现实意义的结论(如Eggers和Kaplan,2009)。

最后,尽管本研究强调了环境信息在员工意义构建过程中的重要性,但是员工对变革的意义构建过程与变革的影响范畴及程度、信息来源的可信度密切相关。同时,变革本身的特征(如变革类型)(Van Der Smissen等,2013)、组织内部对变革的态度(如组织支持)(Cullen等,2014)等变量也会影响员工对变革的认知。基于此,其他组织氛围变量,如组织差错容忍度、团队冲突管理、变革新颖性等,也可能影响沟通措辞的效果。例如,在变革过程中,由于工作流程的改变,差错和冲突可能更常见,如果组织对差错的容忍度低,难以有效解决冲突,或者变革过于新颖,员工可能会难以感知到变革的潜在好处,对拒绝变革的潜在威胁更敏感,导致机会措辞的积极影响被削弱,威胁措辞的消极影响被加强。因此,未来研究可以考虑将这些变量纳入模型,以更全面地探究这些变量是否会通过给员工提供新的信息而影响员工对组织沟通措辞的反应。

| [1] | 刘燕君, 徐世勇, 张慧, 等. 爱恨交织: 上下级关系矛盾体验对员工主动性行为的影响[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(5): 123–136. |

| [2] | 汤丹丹, 温忠麟. 共同方法偏差检验: 问题与建议[J]. 心理科学, 2020, 43(1): 215–223. |

| [3] | 周浩, 龙立荣. 共同方法偏差的统计检验与控制方法[J]. 心理科学进展, 2004, 12(6): 942–950. |

| [4] | Allen R B, Orlikowski W J, Gash D C. Technological frames: Making sense of information technology in organizations[J]. ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 1994, 12(2): 174–207. |

| [5] | Amis J M, Aïssaoui R. Readiness for change: An institutional perspective[J]. Journal of Change Management, 2013, 13(1): 69–95. |

| [6] | Anderson M H, Nichols M L. Information gathering and changes in threat and opportunity perceptions[J]. Journal of Management Studies, 2007, 44(3): 367–387. |

| [7] | Balogun J, Bartunek J M, Do B. Senior managers’ sensemaking and responses to strategic change[J]. Organization Science, 2015, 26(4): 960–979. |

| [8] | Braun V, Clarke V. Thematic analysis[M]. American Psychological Association, 2012. |

| [9] | Brennan R L, Prediger D J. Coefficient kappa: Some uses, misuses, and alternatives[J]. Educational and Psychological Measurement, 1981, 41(3): 687–699. |

| [10] | Brislin R W. Translation and content analysis of oral and written material[A]. Triandis H C, Berry J W. Handbook of cross-cultural psychology[M]. Boston: Allyn & Bacon, 1980. |

| [11] | Brockner J, Higgins E T, Low M B. Regulatory focus theory and the entrepreneurial process[J]. Journal of Business Venturing, 2004, 19(2): 203–220. |

| [12] | Bruning P F, Campion M A. A role–resource approach–avoidance model of job crafting: A multimethod integration and extension of job crafting theory[J]. Academy of Management Journal, 2018, 61(2): 499–522. |

| [13] | Christensen C R, Andrews K R, Bower J L, et al. Business policy: Text and cases[M]. Homewood: Irwin, 1982. |

| [14] | Colbert A, Yee N, George G. The digital workforce and the workplace of the future[J]. Academy of Management Journal, 2016, 59(3): 731–739. |

| [15] | Conway E, Monks K. HR practices and commitment to change: An employee-level analysis[J]. Human Resource Management Journal, 2008, 18(1): 72–89. |

| [16] | Cullen K L, Edwards B D, Casper W C, et al. Employees’ adaptability and perceptions of change-related uncertainty: Implications for perceived organizational support, job satisfaction, and performance[J]. Journal of Business and Psychology, 2014, 29(2): 269–280. |

| [17] | Dutton J E, Jackson S E. Categorizing strategic issues: Links to organizational action[J]. The Academy of Management Review, 1987, 12(1): 76–90. |

| [18] | Eggers J P, Kaplan S. Cognition and renewal: Comparing CEO and organizational effects on incumbent adaptation to technical change[J]. Organization Science, 2009, 20(2): 461–477. |

| [19] | Elliot A J. The hierarchical model of approach-avoidance motivation[J]. Motivation and Emotion, 2006, 30(2): 111–116. |

| [20] | Förster J, Higgins E T. How global versus local perception fits regulatory focus[J]. Psychological Science, 2005, 16(8): 631–636. |

| [21] | Frenkel S J, Bednall T. How training and promotion opportunities, career expectations, and two dimensions of organizational justice explain discretionary work effort[J]. Human Performance, 2016, 29(1): 16–32. |

| [22] | Fugate M, Soenen G. Predictors and processes related to employees’ change-related compliance and championing[J]. Personnel Psychology, 2018, 71(1): 109–132. |

| [23] | Gai P J, Klesse A K. Making recommendations more effective through framings: Impacts of user- versus item-based framings on recommendation click-throughs[J]. Journal of Marketing, 2019, 83(6): 61–75. |

| [24] | Garg V K, Walters B A, Priem R L. Chief executive scanning emphases, environmental dynamism, and manufacturing firm performance[J]. Strategic Management Journal, 2003, 24(8): 725–744. |

| [25] | Gioia D A, Chittipeddi K. Sensemaking and sensegiving in strategic change initiation[J]. Strategic Management Journal, 1991, 12(6): 433–448. |

| [26] | Hough J R, White M A. Environmental dynamism and strategic decision-making rationality: An examination at the decision level[J]. Strategic Management Journal, 2003, 24(5): 481–489. |

| [27] | Kanitz R, Huy Q N, Backmann J, et al. No change is an island: How interferences between change initiatives evoke inconsistencies that undermine implementation[J]. Academy of Management Journal, 2022, 65(2): 683–710. |

| [28] | Kennedy M T, Fiss P C. Institutionalization, framing, and diffusion: The logic of TQM adoption and implementation decisions among U. S. hospitals[J]. Academy of Management Journal, 2009, 52(5): 897–918. |

| [29] | Lanaj K, Chang C H, Johnson R E. Regulatory focus and work-related outcomes: A review and meta-analysis[J]. Psychological Bulletin, 2012, 138(5): 998–1034. |

| [30] | Lee A Y, Aaker J L. Bringing the frame into focus: The influence of regulatory fit on processing fluency and persuasion[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2004, 86(2): 205–218. |

| [31] | Levin I P, Schneider S L, Gaeth G J. All frames are not created equal: A typology and critical analysis of framing effects[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1998, 76(2): 149–188. |

| [32] | Lian H, Li J, Du C, et al. Disaster or opportunity? How COVID-19-associated changes in environmental uncertainty and job insecurity relate to organizational identification and performance[J]. Journal of Applied Psychology, 2022, 107(5): 693–706. |

| [33] | Lüscher L S, Lewis M W. Organizational change and managerial sensemaking: Working through paradox[J]. Academy of Management Journal, 2008, 51(2): 221–240. |

| [34] | Maitlis S. The social processes of organizational sensemaking[J]. Academy of Management Journal, 2005, 48(1): 21–49. |

| [35] | Mishra A N, Agarwal R. Technological frames, organizational capabilities, and IT use: An empirical investigation of electronic procurement[J]. Information Systems Research, 2010, 21(2): 249–270. |

| [36] | Nigam A, Ocasio W. Event attention, environmental sensemaking, and change in institutional logics: An inductive analysis of the effects of public attention to Clinton’s health care reform initiative[J]. Organization Science, 2010, 21(4): 823–841. |

| [37] | Oreg S, Bayazit M, Vakola M, et al. Dispositional resistance to change: Measurement equivalence and the link to personal values across 17 nations[J]. Journal of Applied Psychology, 2008, 93(4): 935–944. |

| [38] | Paine J W, Byron K, Higgins E T. Does the vision fit? How change context construal and followers’ regulatory focus influence responses to leader change visions[J]. The Leadership Quarterly, 2024, 35(2): 101718. |

| [39] | Ratner R K, Miller D T. The norm of self-interest and its effects on social action[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2001, 81(1): 5–16. |

| [40] | Reinecke J, Ansari S. Microfoundations of framing: The interactional production of collective action frames in the occupy movement[J]. Academy of Management Journal, 2021, 64(2): 378–408. |

| [41] | Rostain M, Huising R. Vicarious coding: Breaching computational opacity in the digital era[J]. Academy of Management Journal, 2024, 67(2): 359–381. |

| [42] | Schneider P, Sting F J. Employees’ perspectives on digitalization-induced change: Exploring frames of industry 4.0[J]. Academy of Management Discoveries, 2020, 6(3): 406–435. |

| [43] | Sonenshein S. We’re changing—Or are we? Untangling the role of progressive, regressive, and stability narratives during strategic change implementation[J]. Academy of Management Journal, 2010, 53(3): 477–512. |

| [44] | Staw B M, Sandelands L, Dutton J E. Threat rigidity effects in organizational behavior: A multilevel analysis[J]. Administrative Science Quarterly, 1981, 26(4): 501–524. |

| [45] | Steel P, König C J. Integrating theories of motivation[J]. Academy of Management Review, 2006, 31(4): 889–913. |

| [46] | Tie Y, Birks M, Francis K. Grounded theory research: A design framework for novice researchers[J]. SAGE Open Medicine, 2019, 7: 2050312118822927. |

| [47] | Van Der Smissen S, Schalk R, Freese C. Organizational change and the psychological contract: How change influences the perceived fulfillment of obligations[J]. Journal of Organizational Change Management, 2013, 26(6): 1071–1090. |

| [48] | Verhoef P C, Broekhuizen T, Bart Y, et al. Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda[J]. Journal of Business Research, 2021, 122: 889–901. |

| [49] | Yates J, Orlikowski W J. Genres of organizational communication: A structurational approach to studying communication and media[J]. Academy of Management Review, 1992, 17(2): 299–326. |