2024第46卷第9期

2.武汉科技大学 法学与经济学院, 湖北 武汉 430065

2.School of Law and Economics, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430065, China

数字经济时代,数字技术起到了倍增效应,赋予了生产力更高的效率,驱动制造业向智能制造等高质量发展方向转型升级。在此背景下,强调数字化、智能化的新质生产力成为制造业激活发展新势能、开展数字化转型的重要引擎,以新质生产力来培育制造业企业转型升级具有重要的战略价值(徐政和张姣玉, 2024)。近年来,得益于我国在数字新基建方面的大力投入,以及人工智能等战略性新兴产业的持续布局,如何紧抓数字革命带来的发展机遇,利用数字化转型突破发展瓶颈,强化中国在全球价值链中的地位(张培和张苗苗, 2021),也成为我国制造业企业高质量发展的新使命。从实践来看,制造业企业依托有利的数字生态环境陆续开展了如智能工厂、平台化组织模式、产品和商业模式创新等数字化转型的探索,并取得一定成效。但整体而言,目前我国制造业企业的数字化转型进展和发达国家相比仍存在一定差距。为此,制造业企业如何建设与数字化相适配的新质生产力以推动自身的数字化转型,不仅成为我国社会各界关注的重要议题,也是下阶段各国制造业企业深层次角逐的方向。

从现有文献来看,不少研究尝试从不同视角或维度来分析企业数字化转型的驱动因素。其中较大一部分研究将视野置于企业外部,探讨了外部环境因素如数字基础设施和技术条件(Tilson等, 2010)、政策赋能(孙伟增等, 2023)、行业技术变革速度(Wamba和Chatfield, 2009)等对于企业数字化转型决策的影响;同时还关注了外部利益相关者如投资者、消费者、供应商和媒体的期望压力,以及企业间的同群效应在企业数字化转型中的推动作用(Benlian等, 2018; 杜勇等, 2023)。另一部分研究则考察了组织层面的因素,包括企业数字化相关高管岗位的设置(Firk等, 2021),以及高管团队数字化背景等在企业数字化转型中的效用(武立东等, 2023)。上述研究为理解企业数字化转型提供了有价值的见解,但仍然存有继续拓展和深化的空间:一方面,关注外部因素的研究主要回答了企业数字化转型的前因,如国家政策、技术背景等宏观因素,而对如何培育和建设自身新质生产力以助推企业数字化转型未能加以讨论;另一方面,探讨组织层面因素的研究虽然涉及开展数字化转型的措施和路径,但着眼点局限于组织边界之内,对于企业是否能够以及如何利用外部环境中的新质生产力未做进一步展开。由于制造业企业的数字化转型具有高繁杂性、过程性和渐进性等特性(张培和张苗苗, 2021),同时面临组织惯性、员工抵触、领导力不足等挑战(Vial, 2019),因此仅依靠“内生式”数字化发展策略不易打破桎梏、克服惰性且见效缓慢;而“外生式”数字化方案供给则难以精准把握企业数字化转型中的关键问题,致使“药不对症”、收效甚微。这较大程度上限制了目前我国制造业企业的数字化转型和高质量发展。为了弥补现有研究的不足,本文将视角拓展至组织层面的外部学习活动,尝试讨论制造业企业的外部学习活动(如公司风险投资)能否作用于数字化转型。同时,由于新质生产力在数字经济时代中得以孕育和发展,其深刻强调了数字化和智能化(余东华和马路萌, 2023),因此代表新质生产力的创业企业往往具有较高的数字化资源和能力禀赋。那么,这类企业可能是制造业企业在开展数字化转型过程中重要的外部学习对象。鉴于此,本文具体以公司风险投资这一典型的外部学习活动为例,探讨制造业企业对新质生产力的投资(venture capital for new quality productive forces, 以下简称NVC

在企业发展演进的过程中,不免会面临内部知识发展的障碍,从外部环境中学习和吸收新知识成为可行的策略(Cohen和Levinthal, 1990; Rosenkopf和Nerkar, 2001),尤其随着技术周期不断缩短,提前部署和持续监测新质生产力的发展动向变得至关重要(洪银兴, 2024)。而利用NVC活动与战略性新兴产业建立联结,是制造业企业通过学习外部知识培育其新质生产力的重要战略举措(Schildt等, 2005; Wadhwa和Kotha, 2006)。置于数字化转型情境中,对大多数制造业企业而言,仅依赖内部力量培植新质生产力仍是一件耗时且艰巨的工作。而通过NVC活动,制造业企业也许能从组织边界之外孵化和培育出新质生产力的技术和知识,进而提升其数字化转型成效,但鲜有文献从此视角进行探讨。基于此,本文选取2010—2020年A股制造业上市公司作为研究样本进行实证分析。结果表明,制造业企业对新质生产力的投资能够促进其数字化转型;同时制造业企业占据的技术生态位的多样性和重叠度强化了NVC活动对自身数字化转型的积极效用。进一步分析中,本文考察了产权性质、营商环境和企业生命周期阶段在NVC活动的外部学习效果上的异质性作用,发现当制造业企业为民营企业、所在地区营商环境较好,以及处于成长期和成熟期阶段时,新质生产力投资对企业数字化转型的促进效用更为明显。

本文潜在的研究贡献主要体现在以下几个方面:第一,通过引入新质生产力投资的概念,为企业如何建设新质生产力,特别是为新质生产力具体实施路径的相关文献提供了新的经验证据。第二,考察了NVC活动对制造业企业数字化转型的效果,打开了外部学习对企业数字化转型影响机制的黑箱,不仅弥补了数字化转型策略研究的不足,还丰富了组织间学习的研究情境,细化了对公司风险投资的战略结果研究。第三,揭示了技术生态位是新质生产力投资影响制造业数字化转型的重要边界条件,进一步丰富了企业自身知识属性与学习成效间关系的相关研究。

二、研究假设(一)新质生产力及其建设

2023年9月,习近平总书记首次提出新质生产力的概念,这不仅是立足国内国际两个大局对生产力发展方向作出的战略性研判,更为我国企业指明了一条高质量发展的路径(孟捷和韩文龙, 2024),引发了学者们对其内在逻辑、潜在价值、实现路径等方面的探讨。从其内在逻辑来看,新质生产力肇始于数字经济时代,强调数字化、智能化(余东华和马路萌, 2023),是以战略性新兴产业为核心载体的高阶生产力形态(洪银兴, 2024; 王国成和程振锋, 2024; 张森和温军, 2024)。因此,新质生产力与传统生产力有着本质区别,它是一种以科技为主导的新质态生产力,强调创新能力、学习能力以及开放的系统性整合能力(高帆, 2023),期望在关键核心技术领域以创新引领经济高质量发展(任保平, 2024; 尹西明等, 2024)。

潜在价值方面,新质生产力是推动社会经济发展的关键驱动力量(张姣玉等, 2024),通过提高生产效率、优化资源配置、推动产业升级,有效促进经济的高质量发展。其次,新质生产力不仅助力经济高质量发展,提升国家竞争力,更在促进社会进步以及解决全球性问题上发挥着独一无二的作用(王国成和程振锋, 2024)。在全球竞争日益加剧的背景下,新质生产力正逐步成为衡量国家社会经济发展水平的重要标志。

从实现路径来看,新质生产力的发展不能局限于表面的存量增长,而必须依靠主体的创新驱动。徐政等(2023)认为,我国应积极吸引和培养国际性高层次人才,全面提升科技人才培养的质量和效率,人才是建设新质生产力的基础。王国成和程振锋(2024)指出,应聚焦战略性新兴产业,加强科技创新能力,攻占战略性新兴产业制高点和未来发展的新赛道,是实现新质生产力建设的关键所在。洪银兴(2024)则提出要超前部署和培育未来产业所培育和发展的新质生产力,促进产业的转型升级,逐步使未来产业成为战略性新兴产业,指出超前布局和培育新质生产力的迫切性。

现有大多研究主要从宏观视角提出新质生产力建设路径及其对国家发展的重要性,但如何发展新质生产力亦成为微观企业当今发展的重大课题。从以往企业建设生产力的方式来看,主要分为内生性培育和外生式获取两种。内生式培育,即企业完全依靠内部资源自主建设新质生产力,这种方式能够贴合企业自身的数字化转型需求,但因投入周期长而面临较高的风险和时间成本(周鹏等, 2024);外生式获取,则是通过外部购买的方式快速获取相应的新质生产力,这种方式短期内见效快,但长期来看可能面临融合困难和创新难题。在技术更新生命周期短的数字经济时代,通过公司风险投资的方式,以少量股权的形式从公司外部动态且长期地学习与获取创新知识(Cirillo, 2019),以强化或进一步开发其内部能力(Tong和Li, 2011; 郭蓉和文巧甜, 2019),成为越来越多在位企业的选择(董静和徐婉渔, 2018)。以海尔为例,由于其早期对智能家居和物联网技术相关企业的投资,提前布局战略性新兴产业,孵化出与数字化发展相适配的新质生产力,在我国制造业数字化转型中取得领先地位。然而,现有针对新质生产力建设的研究较为稀缺,尤其是从风险投资角度进行外部探索的研究更是鲜见,导致对于通过投资手段促进新质生产力建设的具体效果仍然知之甚少。因此,深入探索新质生产力投资及其对数字化转型升级的潜在贡献,是当前学术界亟待填补的研究空白。

(二)对新质生产力的投资与企业数字化转型

有关组织学习的研究越来越重视组织边界外部的创新源,并指出外部知识对企业的发展至关重要(Cohen和Levinthal, 1990)。就NVC活动的被投企业而言,其依托于互联网和新型数字技术发展而来(Monaghan等, 2020),通常掌握先进的数字化技术并具备优异的数字化运营能力,是引领未来发展的新支柱,也是加快形成新质生产力的基础。当制造业企业面向该类企业开展风险投资时,可以在投前尽调阶段全面了解拟投企业的技术资源、发展动向等知识和信息,也可以在投后阶段通过占据董事会席位、合作联盟等方式更深入地学习和获取新质生产力的相关知识和技术等(Dushnitsky和Lenox, 2005),进而为自身创造了低成本、低风险、高灵活性的新质生产力培育路径(董静和徐婉渔, 2018)。因此从外部学习视角来看,本文认为NVC活动可以在制造业企业数字化转型的情境下发挥效用。

首先,NVC活动为制造业企业提供了从被投企业学习新质生产力相关技术和知识的潜在途径,推动制造业企业拓展现有关于新质生产力的知识边界,增加了探索和发展新质生产力的选择集(Leiponen和Helfat, 2011)。对于传统制造业企业而言,接触不同的知识集可以防止其在数字化转型过程中坠入因过度依赖原有知识和合作体系而形成的学习陷阱(Ahuja和Katila, 2001)。以往研究表明,获得新的外部知识可以影响企业内部的知识创造(Dushnitsky和Lenox, 2005),提高企业的吸收能力。NVC活动为制造业企业吸收更多外部有关新质生产力的知识、推进数字化进程创造了条件。例如,制造业企业可以通过组织间学习获取互补性新质生产力,更新自身生产力体系,更好地培育出贴合自身发展的新质生产力,从而支持和检验现有数字化转型成果。

其次,NVC为制造业企业构建了与被投企业基于股权的、稳定的长期合作关系和互动学习机制(Wadhwa和Kotha, 2006),有利于制造业企业嵌入以新质生产力为代表的产业创新网络之中,获得新质生产力的特质知识,尤其是难以溢出行业和企业边界外的隐性知识。这种基于股权投资的长期关系实际上为制造业企业提供了获取创新技术资源的实物期权(乔明哲等, 2017;肖珉等, 2022)。实物期权的核心思想在于,通过期权创建和期权行使,充分利用所投资项目的跨期价值;不仅包括直接产生的现金价值,还包含因拥有对未来投资机会的选择权所隐含的期权价值,有利于企业在不确定的环境中保持柔性(Van de Vrande 和 Vanhaverbeke, 2013; 乔明哲等, 2017)。这种实物期权一方面有利于制造业企业在投资阶段进行长期学习,为制造业企业提供了一种低成本学习途径(乔明哲等, 2017),缓解了传统制造业企业转型中面临的投入强度大、投资专用性强和转换成本高等问题(唐浩丹和蒋殿春, 2021);另一方面,有利于制造业企业深入了解新质生产力中的核心技术资源和知识,在与被投企业的组织间互动学习中,充分了解“新质生产力”背后的运行机制和操作原理,获得更为前沿的新质生产力发展动态,从而激活组织的数字灵活性、使得制造业企业能对现有的新质生产力进行动态调整和持续优化,为数字化转型持久续航。

简言之,NVC活动为制造业企业提供了外部学习途径,以实物期权的方式帮助制造业企业嵌入被投企业的创新网络中,获取和培育出数字化转型所需的新质生产力,助推其数字化转型程度。基于上述分析,本文提出以下假设:

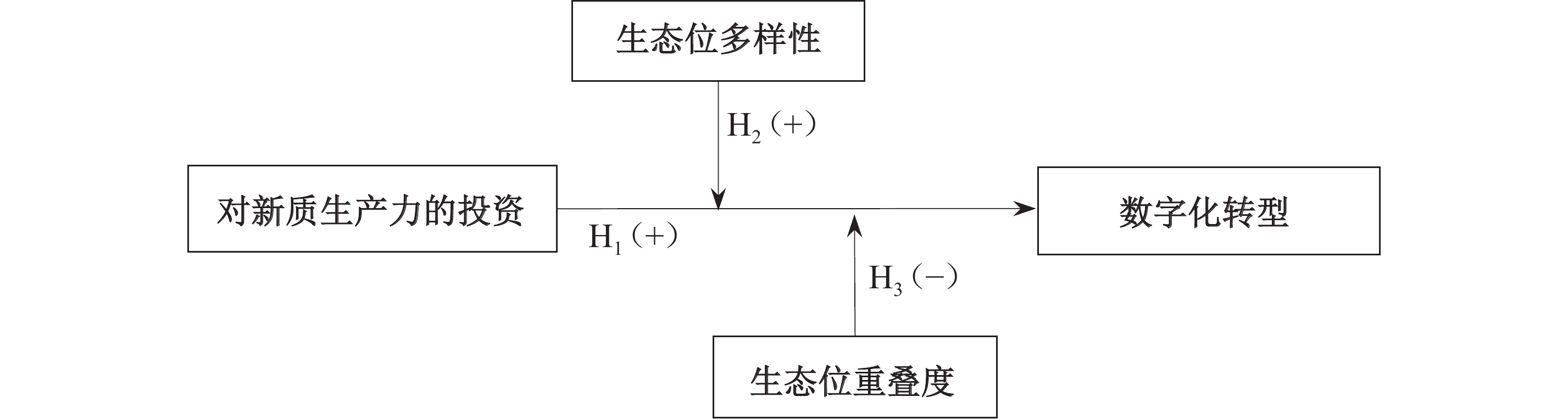

H1:制造业企业对新质生产力的投资活动能够促进其数字化转型。

(三)企业技术生态位的调节作用

如果对新质生产力的投资活动可以产生外部学习效应,推动企业的新质生产力建设,进而促进制造业企业的数字化转型,那么这种促进作用理应受到企业自身知识属性的影响。近年来, 技术生态位因其对技术能力培育和技术发展变革的重要推动作用引起了学者们的关注。技术生态位由Podolny和Stuart(1995)在研究重叠度和生态状况对未来技术创新的效应时首次提出,并将技术生态位定义为与技术变迁共同演进的关联创新(Podolny和Stuart, 1995)。Schot和Geels(2008)在后续研究中指出,技术生态位是技术主体的可持续发展能力,是技术“准演化”的微观环境(Schot和Geels, 2008),是技术个体发展所需的技术资源及功能的综合(苏屹和付宁宁, 2022)。对于企业来说,技术生态位反映其当前在创新生态系统中的生态地位,体现了其技术领域宽广程度以及现有创新实力和潜力,即生态位多样性和重叠度(何郁冰和伍静, 2020),因而对企业的学习效果具有重要影响,是企业有效培育和建设自身新质生产力的重要基础。企业占据良好的生态位意味着其对内外部资源具有较强的整合能力,相关技术和知识能够实现高效转化落地。因此,在讨论NVC活动对于制造业企业数字化转型的作用时,有必要将企业占据的技术生态位这一因素纳入分析框架。鉴于此,本文进一步探讨制造业企业的技术生态位在NVC活动和其数字化转型之间的调节作用。

1.生态位多样性的调节作用。技术生态位多样性指企业利用的技术资源的总和,反映了企业技术涵盖领域的丰富程度(郭妍和徐向艺, 2009)。企业生态位具有多样性,意味着企业技术布局广泛且方向多样,体现了企业技术外延范围以及知识异质性。在创新生态系统中,企业的创新资源越多样,就能更有效率地吸收和利用外部异质性资源,能够以更加多样的方式整合不同领域的知识资源(Shipilov, 2006)。制造业企业多样的技术和知识存储不仅能帮助制造业企业提高知识吸收能力,也能增加对新质生产力的开发机会促进其数字化转型。首先,制造业企业生态位多样性越高,意味着其知识结构的覆盖范围越广,知识运用的灵活性相对越强,能够有效利用先验知识更好地获取和理解通过组织间学习所得的新质生产力新知识,有利于提升相关新质生产力的成果转化(Lyu等, 2020)。其次,生态位多样性有助于制造业企业新质生产力的迭代重组。相关研究指出,企业涉足的知识领域越广,能够产生的知识组合相对越多(Candiani等, 2022),且异质性知识的介入也会提高学习能力和创新可能性。因此,生态位多样性利于制造业企业在新质生产力的要素组合上创新配置,其生态位多样性越高,越容易将新质生产力进行融合、集成,形成加积效应(何郁冰和伍静, 2020)。基于此,本文提出以下假设:

H2:生态位多样性强化了针对新质生产力的投资活动对制造业企业数字化转型的积极效应。

2.生态位重叠度的调节作用。技术生态位重叠度是指占有相同技术生态位因素的比例,或技术资源相似程度(郭妍和徐向艺, 2009),重叠越高说明技术应用领域的重合程度越高,技术资源的分布模式越相似。然而,这种技术结构相近性易导致技术生态位接近,可能带来潜在冲突,增加两者之间的竞争程度(Nonnis等, 2023)。制造业企业本身已培育出数字相关的新质生产力,说明其在数字领域中的纵深资源积累越多,其与数字技术相关的知识的重叠度也越高,这有可能抑制数字化转型情境下NVC活动的外部学习效应,从而在新质生产力的建设作用上效果不明显。首先,生态位重叠度高的制造业企业,其自身的数字知识相对丰富,使得通过NVC活动能获取和学习到的互补知识变得相对有限。其次,随着相关的冗余资源不断涌入,制造业企业的学习成本和学习负担反而会持续增加(Wang等, 2014)。再者,传统制造业企业的知识相对固化,生态位重叠度越高越容易形成认知惯性和路径依赖,从而使企业内部数字知识无法与外部数字知识产生协同,甚至带来技术思维冲突,阻碍制造业企业的数字化转型。最后,当生态位重叠度较高时,制造业企业更可能具有跨界布局战略性新兴数字产业的“野心”,出于竞争威胁和技术侵占的考虑,被投资企业可能会刻意避免与制造业企业在技术上的交流和合作(Wadhwa和Basu, 2013),继而阻碍制造业企业的学习过程,不利于其数字化转型。基于此,本文提出以下假设:

H3:生态位重叠度削弱了针对新质生产力的投资活动对制造业企业数字化转型的积极效应。

本文的概念模型如图1 所示。

|

| 图 1 概念模型图 |

(一)样本与数据

本文选取2010—2020年A股制造业上市公司为研究样本。样本筛选过程如下:首先,根据CVSource投中数据库披露的风险投资事件信息,匹配出制造业上市公司对符合新质生产力特征的行业和领域的投资事件的年度数据集,具体包含计算机通信和其他电子设备制造业、电信广播电视和卫星传输服务、高端装备制造产业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业等行业的企业,主要集中在战略性新兴产业;其次,剔除具有财务不良状况或其他异常情况的ST公司;最后,剔除无法从数据库、企业年报或者搜索引擎中获取完整确切数据信息的企业样本。本文中企业基本信息、财务情况等数据均来自CVSource投中数据库、WIND数据库和CSMAR国泰安数据库,专利相关数据来源于国家知识产权局,缺失信息通过查阅公司年报进行补充。为了保证实证分析模型估计的有效性与一致性,对连续性变量数据进行1%水平的缩尾处理,以避免极端值的影响。

(二)变量定义

因变量:数字化转型程度(Dig_transf),借鉴肖土盛等(2022)和赵宸宇(2021)构建的数字化术语词典作为关键词,以年报中的管理层讨论与分析(MD&A)部分作为分析对象,利用文本分析法获取制造业数字化转型的数据,具体为数字化转型程度关键词词频总数与MD&A报告每

自变量:对新质生产力的投资(NVC),参照Lee等(2015)的做法,以制造业企业对相关行业的年度累计投资次数作为代理变量,该数值越大,代表新质生产力的建设成效越显著。其中,投资数据集借鉴董静和谢韵典 (2022)的方法进行搜集和整理,再根据数据集甄选出对新质生产力的投资项目。由于商业机密保护,风险投资项目的披露一般具有时滞性,为保证投资数据的完整性,本文收集的投资项目数据集年份跨度为2010—2020年。

调节变量:

(1)生态位多样性(ED),选用专利数据IPC分类号的前3位衡量企业涉及的技术类型和丰富度,采用Shannon-Wiener指数测度技术生态多样性:

| $ {ED}_{i}=-\sum {P}_{ir}{LnP}_{ir} $ |

其中,EDi代表t年内制造业企业i的生态位多样性,r为专利IPC分类号的前3位所代表的类别,Pir代表企业i在r类IPC分类号上的专利数量与专利总数的比例,数值越大代表制造业企业所拥有的异质性知识越多。

(2)生态位重叠度(EO),采用Pinaka公式测度技术生态位重叠度(Diestre和Rajagopalan, 2012),该指标反映了制造业企业与所属行业在以数字为代表的新质生产力技术或知识上的相似度:

| $ {EO}_{ij}=\sum {P}_{ik}{P}_{jk}/\sqrt{\sum {P}_{ik}^{2}\sum {P}_{jk}^{2}} $ |

其中,Pik表示t年制造业企业i在第k类的数字专利申请数,k为数字专利涉及的前三位IPC类别;Pjk 表示在t年内企业i所在的j类行业中有关第k类数字专利的申请总数,j类行业以SIC行业代码前三位进行衡量。本文的数字专利具体根据《战略性新兴产业分类与国际专利分类参照关系表(2021)》文件界定,该文件详细披露了数字产业领域,以及对应的IPC专利分类号和关键词,依据IPC分类号识别出制造业企业所申请的数字专利,据此构建出制造业企业的数字专利库进行计算。EO数值越大,代表企业在所属细分行业中的数字知识重叠度越高。

此外,参考以往研究(杜勇等, 2023; Firk等, 2021),本文控制了如下一些可能影响企业数字化转型的混淆因素:(1)企业年龄(Firmage),即企业的经营年限;(2)企业规模(Firmsize),年末总资产的自然对数;(3)所有权性质(Ownership),国有企业取值为1,否则为0;(4)资产回报率(Roa),即税后净利润与总资产的比值;(5)研发强度(R&D),研发支出与资产总额的比值;(6)母公司投资组合多元化程度(Diversity),首先计算母公司向各个行业进行风险投资的事件数占投资总数的比值pi,再用1减去所有行业投资事件数占比pi的平方和;(7)股权集中度(TOP10),前十大股东的持股比例;(8)两职合一(Duality),若董事长和总经理为同一人赋值为1,否则赋值为0;(9)行业集中度(HHI),利用赫芬达指数计算制造行业(SIC三位数分类)的集中度;(10)区域层面(Region),制造业企业注册地位于中国东部、中部以及西部地区的公司编码分别为1、2、3。

(三)模型构建

本文构建如下模型检验NVC活动、技术生态位与制造业数字化转型间的关系:

| $ {Dig\_transf}_{it}={\alpha }_{0}+{\alpha }_{1}{NVC}_{i(t-1)}+{\alpha }_{2}{Control}_{i(t-1)}+\sum Year+\sum Industry+{\varepsilon }_{it} $ | (1) |

| $ \begin{aligned} Dig_transf_{it}= & \beta_0+\beta_1NVC_{i(t-1)}+\beta_2Niche_{i(t-1)}+\beta_3NVC_{i(t-1)}\times Niche_{i(t-1)} \\ & + \beta_4Control_{i(t-1)}+\sum_{ }^{ }Year+\sum Industry+\varepsilon_{it} \end{aligned} $ | (2) |

其中,Dig_transfit为因变量,代表制造业企业i在t期的数字化转型程度;

(一)描述性统计和相关系数表

表1为主要变量的描述性统计。数字化转型程度的均值为3.656,最小值为0,最大值为116.662,标准差为8.551,说明我国制造业企业间的数字化转型存在一定差距;对新质生产力的投资均值为0.035,最大值和最小值分别为0和11,标准差为0.401,表明制造业企业新质生产力的投资数量存在较大差异,为本文提供了良好的研究基础。

| 变量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| Dig_transf | 3.656 | 8.551 | 0 | 116.662 |

| NVC | 0.035 | 0.401 | 0 | 11 |

| ED | 0.571 | 0.518 | 0 | 2.956 |

| EO | 0.411 | 0.463 | 0 | 1 |

| Firmage | 17.761 | 5.171 | 8 | 35 |

| Firmsize | 22.05 | 1.168 | 19.756 | 25.569 |

| Ownership | 0.35 | 0.477 | 0 | 1 |

| ROA | 0.052 | 0.066 | −0.236 | 0.245 |

| R&D | 0.162 | 0.055 | 0 | 0.217 |

| Diversity | 0.021 | 0.123 | 0 | 0.943 |

| TOP10 | 0.567 | 0.146 | 0.225 | 0.879 |

| Duality | 0.268 | 0.443 | 0 | 1 |

| HHI | 0.864 | 0.65 | 0.224 | 2.962 |

| Region | 1.481 | 0.74 | 1 | 3 |

表2为主要变量的相关系数矩阵表,其中对新质生产力的投资与制造业企业数字化转型程度存在显著相关性,初步验证了本文的研究假设。此外,各变量中方差膨胀因子(VIF)的最大值为1.69,远远小于10,表明变量间不存在显著的共线性问题。

| 变量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Dig_transf | 1 | ||||||

| NVC | 0.123*** | 1 | |||||

| ED | 0.126*** | 0.071*** | 1 | ||||

| EO | 0.140*** | 0.045*** | 0.597*** | 1 | |||

| Firmage | 0.013 | 0.061*** | −0.042*** | −0.068*** | 1 | ||

| Firmsize | 0.034*** | 0.124*** | 0.269*** | 0.139*** | 0.133*** | 1 | |

| Ownership | −0.097*** | −0.008 | 0.027*** | −0.001 | 0.076*** | 0.280*** | 1 |

| ROA | 0.021** | 0.017* | 0.059*** | −0.016* | −0.018** | 0.096*** | −0.082*** |

| R&D | 0.108*** | 0.042*** | 0.252*** | 0.201*** | 0.071*** | 0.232*** | −0.119*** |

| Diversity | 0.148*** | 0.520*** | 0.096*** | 0.059*** | 0.084*** | 0.183*** | −0.01 |

| TOP10 | 0.014 | 0 | 0.063*** | 0.030*** | −0.170*** | 0.126*** | −0.081*** |

| Duality | 0.060*** | 0.018** | 0.001 | −0.002 | −0.044*** | −0.132*** | −0.284*** |

| HHI | −0.045*** | 0.034*** | −0.023*** | −0.013 | 0.025*** | 0.075*** | 0.045*** |

| Region | −0.097*** | −0.038*** | −0.096*** | −0.086*** | −0.028*** | 0.062*** | 0.224*** |

| VIF | / | 1.38 | 1.69 | 1.58 | 1.08 | 1.35 | 1.26 |

| 变量 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| ROA | 1 | ||||||

| R&D | 0.060*** | 1 | |||||

| Diversity | 0.019** | 0.062*** | 1 | ||||

| TOP10 | 0.182*** | 0.138*** | −0.047*** | 1 | |||

| Duality | 0.016* | 0.053*** | 0.028*** | 0.052*** | 1 | ||

| HHI | −0.031*** | −0.072*** | −0.004 | 0.069*** | −0.039*** | 1 | |

| Region | −0.045*** | −0.132*** | −0.068*** | −0.084*** | −0.117*** | −0.009 | 1 |

| VIF | 1.06 | 1.19 | 1.42 | 1.13 | 1.1 | 1.03 | 1.09 |

| 注:*、**、*** 分别表示 10%、5%、1%统计意义上的显著。 | |||||||

(二)基准回归结果

表3报告了本文的回归结果。列(1)是基于控制变量的基准回归,列(2)在基准回归上加入对新质生产力的投资(NVC),检验其对制造业企业数字化转型程度(Dig_transf)的影响效应,回归系数在1%水平上显著为正,结果表明制造业企业对新质生产力的投资对其自身数字化转型具有推动作用,假设H1得到支持。列(3)为技术生态位多样性的调节作用结果,交互项NVC*ED对数字化转型的回归系数在1%的统计水平上显著为正,表明生态位多样性在公司新质生产力投资和制造业企业数字化转型的正向关系中起到了强化作用,假设H2得到验证。列(4)为技术生态位重叠度的调节作用结果,交互项NVC*EO对数字化转型的回归系数在1%的统计水平上显著为正,表明生态位重叠度增强了公司新质生产力投资对制造业企业数字化转型的积极影响,假设H3未得到支持。考虑其原因可能在于,我国制造业企业的数字化转型目前仍处于探索阶段,如国家信息中心的数据显示,2022年我国制造业的数字化渗透率仅为24%,不仅低于发达国家33%的平均水平,更与制造强国德国45.3%的数字化渗透率相差甚远,这说明我国制造业企业在数字技术生态位重叠度方面整体处于低位。在此情形下,被投企业通常不太可能将制造业企业视为潜在的竞争对手,反而更有可能成为制造业企业数字化转型的方案提供者而增加互动意愿(Van de Vrande和Vanhaverbeke, 2013);其次,相比尚未在数字知识上占据生态位重叠度的制造业企业,生态位重叠度较高的制造业企业因具有较好的数字化知识基础,对于数字化相关知识会表现出更强的吸收能力(Cohen和Levinthal, 1990),从而能更有效地发挥NVC活动的外部学习效应,建设自身的新质生产力。

| 模型 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| 变量 | Dig_transf | Dig_transf | Dig_transf | Dig_transf | Dig_transf |

| Firmage(t−1) | −0.035** | −0.036** | −0.028* | −0.032** | −0.028* |

| (−2.362) | (−2.429) | (−1.914) | (−2.156) | (−1.904) | |

| Firmsize(t−1) | 0.216*** | 0.209*** | 0.070 | 0.164** | 0.067 |

| (3.177) | (3.076) | (1.009) | (2.407) | (0.973) | |

| Ownership(t−1) | −0.369** | −0.364** | −0.383** | −0.369** | −0.384** |

| (−2.256) | (−2.229) | (−2.351) | (−2.259) | (−2.357) | |

| ROA(t−1) | 5.514*** | 5.494*** | 4.848*** | 5.336*** | 4.863*** |

| (5.131) | (5.114) | (4.514) | (4.969) | (4.529) | |

| R&D(t−1) | 1.388 | 1.400 | −0.167 | 0.806 | −0.172 |

| (0.914) | (0.922) | (−0.109) | (0.529) | (−0.113) | |

| Diversity(t−1) | 5.722*** | 4.704*** | 4.765*** | 4.826*** | 4.773*** |

| (10.178) | (7.256) | (7.350) | (7.448) | (7.363) | |

| TOP10(t−1) | 0.729 | 0.692 | 0.798 | 0.772 | 0.806 |

| (1.472) | (1.398) | (1.615) | (1.561) | (1.633) | |

| Duality(t−1) | 0.388** | 0.388** | 0.387** | 0.405** | 0.385** |

| (2.462) | (2.460) | (2.461) | (2.573) | (2.451) | |

| HHI(t−1) | −1.745 | −1.744 | −1.858* | −1.837* | −1.856* |

| (−1.633) | (−1.633) | (−1.745) | (−1.721) | (−1.743) | |

| Region(t−1) | −0.180* | −0.183* | −0.145 | −0.179* | −0.145 |

| (−1.878) | (−1.905) | (−1.513) | (−1.872) | (−1.520) | |

| NVC(t−1) | 0.617*** | 0.124 | 0.095 | −0.033 | |

| (3.151) | (0.541) | (0.416) | (−0.138) | ||

| ED(t−1) | 1.234*** | 1.224*** | |||

| (8.607) | (7.281) | ||||

| NVC(t−1)*ED(t−1) | 0.902*** | 0.545** | |||

| (3.903) | (1.992) | ||||

| EO(t−1) | 0.775*** | 0.035 | |||

| (4.700) | (0.184) | ||||

| NVC(t−1)*EO(t−1) | 1.853*** | 1.230** | |||

| (4.363) | (2.453) | ||||

| 年份固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES |

| 行业固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES |

| 常数项 | −1.410 | −1.220 | 1.563 | −0.290 | 1.597 |

| (−0.713) | (−0.617) | (0.784) | (−0.146) | (0.801) | |

| N | |||||

| Adj.R2 | 0.176 | 0.177 | 0.183 | 0.179 | 0.183 |

| 注:*、**、*** 分别表示 10%、5%、1%统计意义上的显著,括号内为t统计量,下同。 | |||||

(三)稳健性检验

1.倾向得分匹配(PSM)。由于企业是否对新质生产力进行风险投资并非完全随机选择的结果,因此本文采用PSM方法解决可能存在的自选择问题。首先,将有对新质生产力投资的样本归为处理组,否则为控制组;其次,利用近邻匹配法对本文的控制变量进行有放回的样本匹配;再次,进行平衡性检验,T检验结果基本接受处理组与控制组无系统差异的假设,通过了平衡性检验;最后,根据匹配样本进行回归分析,结果如表4,与前文结果一致。

| 模型 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| 变量 | Dig_transf | Dig_transf | Dig_transf | Dig_transf | Dig_transf |

| NVC(t−1) | 0.690*** | 0.212 | 0.174 | 0.056 | |

| (3.488) | (0.920) | (0.757) | (0.233) | ||

| ED(t−1) | 1.337*** | 1.345*** | |||

| (8.818) | (7.568) | ||||

| NVC(t−1)*ED(t−1) | 0.870*** | 0.509* | |||

| (3.730) | (1.846) | ||||

| EO(t−1) | 0.820*** | −0.005 | |||

| (4.622) | (−0.024) | ||||

| NVC(t−1)*EO(t−1) | 1.830*** | 1.237** | |||

| (4.272) | (2.447) | ||||

| 控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES |

| 年份固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES |

| 行业固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES |

| 常数项 | 3.045* | 3.269** | 5.609*** | 3.614** | 5.675*** |

| (1.945) | (2.088) | (3.555) | (2.310) | (3.587) | |

| N | |||||

| Adj.R2 | 0.173 | 0.173 | 0.180 | 0.176 | 0.180 |

2.工具变量法。对新质生产力的投资和制造业企业的数字化转型之间可能存在反向因果关系,原因在于致力于增强数字化转型程度的制造业企业,倾向培育新质生产力而对相关企业进行风险投资。因此,本文进一步使用工具变量法以期克服反向因果带来的内生性问题。首先,本文参考前人的研究(杜勇等, 2023),选取制造业企业同行业(NVC_ind)、同省份(NVC_pro)的新质生产力投资事件的平均数量作为工具变量,拟合出外生解释变量(NVCiv),然后采用IV-2SLS法重新进行估计。实证结果如表5,结果表明采用工具变量后本文结论依然稳健可靠。

| 阶段一 | 阶段二 | |||||

| 模型 | (stage1) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| 变量 | NVC | Dig_transf | Dig_transf | Dig_transf | Dig_transf | Dig_transf |

| NVC_ind(t−1) | 0.896*** | |||||

| (22.097) | ||||||

| NVC_pro(t−1) | 0.367*** | |||||

| (5.294) | ||||||

| NVCiv(t−1) | 7.294*** | 7.428*** | 7.506*** | 7.488*** | ||

| (6.675) | (6.816) | (6.876) | (6.872) | |||

| ED(t−1) | 1.212*** | 1.205*** | ||||

| (8.432) | (7.148) | |||||

| NVCiv(t−1)*ED(t−1) | 1.901*** | 0.754 | ||||

| (3.792) | (1.222) | |||||

| EO(t−1) | 0.772*** | 0.042 | ||||

| (4.690) | (0.220) | |||||

| NVCiv(t−1)*EO(t−1) | 3.652*** | 2.778*** | ||||

| (5.170) | (3.198) | |||||

| 控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| 年份固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| 行业固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| 常数项 | −0.300*** | −1.410 | 0.856 | 3.722* | 1.877 | 3.716* |

| (−3.869) | (−0.713) | (0.428) | (1.844) | (0.936) | (1.842) | |

| N | ||||||

| Adj.R2 | 0.293 | 0.176 | 0.179 | 0.185 | 0.182 | 0.185 |

3.其他稳健性检验。(1)替换自变量。制造业企业数字化的学习创新效应不仅受到对新质生产力年度投资数量的影响,还受到已有同类投资的影响。借鉴以往研究,以三年时间为窗口期,计算出制造业企业对新质生产力的前三年累积投资数量作为自变量的替换变量(Belderbos等, 2018)。此外,进一步选取制造业企业对新质生产力的投资数与公司风险投资总数的比值作为自变量的替代变量。稳健性回归结果如表6所示

| 替换自变量指标 | 前三年对新质生产力的投资数 | 对新质生产力投资数的占比 | ||||

| 模型 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) |

| 变量 | Dig_transf | Dig_transf | Dig_transf | Dig_transf | Dig_transf | Dig_transf |

| NVC(t−1) | 0.448*** | 0.252*** | 0.292*** | 1.798* | −0.438 | 0.967 |

| (6.572) | (3.048) | (3.465) | (1.808) | (−0.392) | (0.909) | |

| ED(t−1) | 1.220*** | 1.237*** | ||||

| (8.517) | (8.624) | |||||

| NVC(t−1)*ED(t−1) | 0.321*** | 4.874*** | ||||

| (3.856) | (3.910) | |||||

| EO(t−1) | 0.763*** | 0.774*** | ||||

| (4.630) | (4.689) | |||||

| NVC(t−1)*EO(t−1) | 0.490*** | 4.178** | ||||

| (3.052) | (2.134) | |||||

| 控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| 年份固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| 行业固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| 常数项 | −0.853 | 1.888 | −0.004 | −1.373 | 1.420 | −0.564 |

| (−0.432) | (0.948) | (−0.002) | (−0.695) | (0.713) | (−0.284) | |

| N | ||||||

| Adj.R2 | 0.179 | 0.184 | 0.181 | 0.177 | 0.182 | 0.178 |

(2)替换调节变量。技术生态位多样性代表技术领域的宽广程度,而生态位重叠度是在某一领域的现有创新实力和潜力的表征,基于此本文选取制造业企业所申请专利中涉及的IPC大类(共8类)的类别数作为技术生态位多样性的替代变量(ED1),利用制造业企业在数字专利的申请数与总专利申请数的比值作为生态位重叠度的替代变量(EO1),回归结果与前文保持一致(见表7)。

| 模型 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| 变量 | Dig_transf | Dig_transf | Dig_transf | Dig_transf | Dig_transf |

| NVC(t−1) | 0.617*** | −0.295 | 0.390* | −0.449* | |

| (3.151) | (−1.098) | (1.925) | (−1.657) | ||

| ED1(t−1) | 0.252*** | 0.238*** | |||

| (6.303) | (5.819) | ||||

| NVC(t−1)*ED1(t−1) | 0.323*** | 0.302*** | |||

| (4.675) | (4.367) | ||||

| EO1(t−1) | 1.012*** | 0.610* | |||

| (3.113) | (1.836) | ||||

| NVC(t−1)*EO1(t−1) | 2.635*** | 2.463*** | |||

| (4.263) | (3.980) | ||||

| 控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES |

| 年份固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES |

| 行业固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES |

| 常数项 | −1.410 | −1.220 | 1.259 | −0.943 | 1.361 |

| (−0.713) | (−0.617) | (0.629) | (−0.477) | (0.680) | |

| N | |||||

| Adj.R2 | 0.176 | 0.177 | 0.181 | 0.179 | 0.182 |

(一)产权性质和营商环境的异质性分析

在实践中,当制造业企业的产权性质或所处的制度环境不同,企业通过NVC活动培育新质生产力的外部学习效果或有异质性表现。就产权性质而言,国有产权对于价值创造的激励效用往往劣于私有产权(Schulze和Zellweger, 2021),主要体现在,国有企业内部激励制度不足,导致其创新效率表现不佳。由此,国有企业在激励制度上的约束同样会削弱相关人员开展外部学习的积极性,这意味着国有企业的NVC活动对于数字化转型的促进作用会低于民营企业。在营商环境方面,市场化、法治化的营商环境往往伴随着开放的市场和信息的自由流通(夏后学等, 2019),鼓励创新和学习、减少投资的不确定性(王朝阳等, 2018)。因此,营商环境较好的情况下,为制造业企业营造了投资新质生产力的市场氛围。由于法治基础牢固和市场信息的透明度高,企业间能够通过股权投资等资本纽带来构建牢固的外部合作和学习关系,帮助企业深入参与被投资伙伴的业务运营,从而促进相关知识和技术的共享与传播,加速制造业企业对新质生产力的获取和学习过程。因而推测,制造业企业所处地区的营商环境越好,NVC活动对其数字化转型的促进作用可能越强。

在实证分析中,本文按母公司是否为国有企业进行分样本回归。对于营商环境,本文借鉴于文超和梁平汉(2019)的做法,利用市场化指数加以衡量,并按营商环境得分均值将样本分为“较差营商环境组”和“较好营商环境组”进行回归,回归结果如表8所示。其中(1)和(2)列结果显示,NVC在民营企业和国企企业组样本中的系数均显著为正,进一步通过邹检验发现,两组回归具有显著的结构差异(Chow Test = 2.72, P-Value > F(45,

| 变量 | Dig_transf | |||

| 民营企业 | 国有企业 | 较差营商环境 | 较好营商环境 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| NVC(t−1) | 0.658** | 0.528** | −0.566 | 0.969*** |

| (2.521) | (1.964) | (−1.559) | (3.975) | |

| 控制变量 | YES | YES | YES | YES |

| 年份固定效应 | YES | YES | YES | YES |

| 行业固定效应 | YES | YES | YES | YES |

| 常数项 | −1.883 | −1.111 | 0.557 | −4.691 |

| (−0.633) | (−0.465) | (0.203) | (−1.517) | |

| N | ||||

| Adj.R2 | 0.158 | 0.230 | 0.233 | 0.146 |

(二)企业生命周期的异质性分析

根据前文研究,NVC活动影响制造业企业数字化转型的关键机制表现为组织外部学习,而组织学习一直被视为动态过程(Eriksson等, 1997),企业的吸收能力、学习意愿和学习效果会随着企业发展状况或所处生命周期不同而有所差异。具体表现为,处于成长期的企业普遍具有强烈的学习意愿和创新精神,注重从外部环境中获取相关知识进行融合和创新,相对更容易培育出新质生产力;成熟期阶段的制造业企业往往积累了一定的学习能力和创新资源,对异质性知识的吸收能力显著提高,能够将外部学习到的新质生产力进行解构和转换,优化自身的知识和技术结构,在数字化转型上产生更强的潜能;然而对于衰退期的制造业企业而言,一般表现为组织僵化、技术相对老旧、学习意愿降低、创新动力不足等问题(李云鹤等, 2011),加之数字技术迭代期较短,即使面对外部新质生产力的输入,企业也很难进行大规模的变革学习和更新,在发展新质生产力的效果上欠佳,导致数字化转型效果不明显。

为检验这一推测,本文根据现金流模式法来划分企业的生命周期阶段(Dickinson, 2011),具体分为成长期、成熟期和衰退期,结果如表9所示。结果表明,在成长期和成熟期样本组中NVC活动仍显著促进制造业企业数字化转型,但在显著性水平和回归系数上成长期样本组要高于成熟期;而在衰退期样本组中,此效应并不显著。这意味着,成长期和成熟期企业通过NVC活动与数字企业建立联结均可以有效促进制造业企业的数字化转型,与上述的理论推测相符。

| 企业生命周期 | 成长期 | 成熟期 | 衰退期 |

| 变量 | Dig_transf | Dig_transf | Dig_transf |

| NVC | 0.979*** | 0.666** | 0.462 |

| (3.664) | (1.998) | (1.192) | |

| 控制变量 | YES | YES | YES |

| 年份固定效应 | YES | YES | YES |

| 行业固定效应 | YES | YES | YES |

| 常数项 | 2.788 | −4.669* | −5.064 |

| (1.002) | (−1.659) | (−1.467) | |

| N | |||

| Adj.R2 | 0.176 | 0.183 | 0.175 |

当前,我国制造业正处于全面提质增效、提档升级的关键时期,激发制造业企业数字化转型动能、加快推进制造业企业数字化转型步伐,对我国建设制造强国、打造国际产业链竞争新优势具有重大意义。本文基于外部学习视角探究了对新质生产力的投资和制造业企业数字化转型之间的关系,研究发现:(1) 制造业企业对新质生产力的投资促进了其数字化转型。公司风险投资作为一种外部学习策略,能帮助制造业企业学习和获取组织边界外的技术和知识以培育出新质生产力,从而助推其数字化转型。(2) 制造业企业占据的技术生态位可以调节其NVC活动的外部学习效应,即生态位多样性和重叠度增强了NVC活动对于制造业企业数字化转型的促进作用。(3) 进一步分析发现,当制造业企业为民营企业、所在地区营商环境较好,以及处于成长期和成熟期阶段时,其NVC活动对新质生产力的培育作用更强,从而对数字化转型的促进效用更为明显。

本文的理论贡献在于:(1) 本文尝试提出了新质生产力投资(NVC)的概念,并较为系统地检验了新质生产力投资的可行性和效果,丰富了培育和建设新质生产力的具体方法和可行路径的研究。虽然已有学者指出提前布局和发展新质生产力的重要性(洪银兴, 2024),但是仍缺乏对具体实施路径和实施效果的检验。本文发展和检验了对新质生产力投资的概念,不仅为企业在新质生产力领域的研究补充了经验数据和证据支持,而且为企业在新质生产力的孵化和培养上提供了具体可行的实践方向。(2) 本文着眼于企业外部学习活动对于自身数字化转型的效用,拓宽了探讨企业数字化转型策略的研究视角。以往研究大多关注环境和组织因素对于数字化转型的影响作用(杜勇等, 2023; 孙伟增等, 2023),但关于数字化转型有效路径的讨论则较为欠缺。虽然少量研究探讨了数字化转型的措施,但多局限于企业的内部活动(Firk等, 2021),如对员工进行数字化培训,跨部门学习等,忽略了跨越组织边界的活动也可能成为推进数字化转型的重要途径。随着环境不确定性和动态性的增加,跨组织的外部学习被认为是企业打破自身学习陷阱的重要途径(Schildt等, 2005)。本文基于外部学习的视角,考察了作为培育自身新质生产力的NVC活动之于制造业企业数字化转型的效用,填补了制造业企业利用组织间学习推进数字化转型的研究空白。(3) 本文通过识别公司风险投资在企业数字化转型情境中所能发挥的作用,进一步细化了有关公司风险投资战略效应的研究。现有研究主要关注公司风险投资对整体技术创新和企业价值的影响(Belderbos等, 2018; Dushnitsky和Lenox, 2005),但关于公司风险投资活动具体获取何种资源、学习何种知识以及对母公司产生的具体效果的研究较为有限。本文将公司风险投资研究领域的理论逻辑引入数字化转型情境,聚焦于制造业企业针对新质生产力的风险投资活动对数字化转型的影响。这一研究不仅丰富了对公司风险投资后果的理解,还拓展了公司风险投资活动后果的情景,揭示了公司风险投资在促进母公司数字化转型中的关键作用。(4) 企业现有的知识属性是影响企业组织间学习成效的重要因素(Cohen和Levinthal, 1990)。面对外部战略性新兴数字资源,制造业企业的创新实力和技术资源分布是影响其培育新质生产力和数字化转型的关键变量。本文引入技术生态位的概念,讨论了生态位多样性以及重叠度的调节作用,不仅丰富了企业数字化转型的理论框架和理论边界,还为企业在审视自身知识分布状态时提供了新的视角和工具。

本文的研究结论具有一定的管理实践启示:(1) 对制造业企业而言,数字化转型是一个连续的过程,制造业企业应持续跟踪相关战略性新兴产业的发展动向,不断提升以数字化和智能化为主的新质生产力。一方面要加强建设跨越组织边界的学习和交流机制,增加企业获取外部新知识的机会,摆脱因路径依赖而产生的学习陷阱。制造业企业可以尝试利用公司风险投资的形式发展新质生产力,通过外部学习与自身的“内生式”探索形成合力,共同推进企业实现高质量数字化转型;另一方面要努力占据有利的技术生态位,提升开展组织间学习的吸收能力,加强对于外部技术和知识的吸收转化,确保内外部知识得以充分融合以培育出自身的新质生产力,从而更好实现数字化转型。(2) 对政府而言,要为制造业数字化转型提供配套支持,大力引导制造业企业、数字企业、产业组织,以及科研院所等在新质生产力领域开展深度合作,为加速孕育和孵化新质生产力提供有力支撑。一是要加快构建制造业企业数字化转型的支撑体系,如进行数字基础设施布局,数字化转型公共服务平台等的建设,以及为具有基础研究和基础架构属性的数字化转型项目提供专项资金支持;二是要着力推进“政产学研”一体化建设,探索更具价值的复合型数字人才培养模式,以及重点引进和培育一批专业化水平高、服务能力强的制造业企业数字化转型服务商,为制造业数字化转型提供必要的决策咨询、人才输送等支撑;三是积极营造良好的营商环境,推动我国制造业企业融入全球数字创新网络,拓宽其外部学习视野,助推其数字化能力迈向国际一流水平。

本文存在一定的局限性:(1) 本文仅检验了制造业企业新质生产力投资的数量与制造业企业数字化转型间的关系,未来可进一步细化对新质生产力投资的具体类别以及投资金额与数字化转型结果间关系的比较研究。(2) 本研究未能考虑管理者因素与数字化转型间的关系,而无论是战略决策、组织变革还是企业文化的塑造,高管都扮演着关键角色。未来研究还需加入高管特征、团队异质性等对数字化转型效果的分析。(3) 虽然本文结果证实了制造业可以通过外部学习的方式进行新质生产力的建设和培育,从而促进其数字化转型,但培育壮大新质生产力是一项长期任务和系统工程,其具体培育过程仍未知晓。未来的研究可以进行质性分析,深入探讨新质生产力的培育和发展过程,揭示其中的关键环节和有效方法。

| [1] | 董静, 谢韵典. 绩效反馈与公司风险投资的行业选择[J]. 南开管理评论, 2022, 25(2): 101–112. |

| [2] | 董静, 徐婉渔. 公司风险投资: “鱼水相依”抑或“与鲨共舞”?——文献评述与理论建构[J]. 外国经济与管理, 2018, 40(2): 3–17,50. |

| [3] | 杜勇, 娄靖, 胡红燕. 供应链共同股权网络下企业数字化转型同群效应研究[J]. 中国工业经济, 2023(4): 136–155. |

| [4] | 高帆. “新质生产力”的提出逻辑、多维内涵及时代意义[J]. 政治经济学评论, 2023, 14(6): 127–145. |

| [5] | 郭蓉, 文巧甜. 业绩反馈与公司创业投资行为关系——来自中国上市公司的数据检验[J]. 系统管理学报, 2019, 28(6): 1041–1056. |

| [6] | 郭妍, 徐向艺. 企业生态位研究综述: 概念、测度及战略运用[J]. 产业经济评论, 2009, 8(2): 105–119. |

| [7] | 何郁冰, 伍静. 企业生态位对跨组织技术协同创新的影响研究[J]. 科学学研究, 2020, 38(6): 1108–1120. |

| [8] | 洪银兴. 新质生产力及其培育和发展[J]. 经济学动态, 2024(1): 3–11. |

| [9] | 李云鹤, 李湛, 唐松莲. 企业生命周期、公司治理与公司资本配置效率[J]. 南开管理评论, 2011, 14(3): 110–121. |

| [10] | 孟捷, 韩文龙. 新质生产力论: 一个历史唯物主义的阐释[J]. 经济研究, 2024, 59(3): 29–33. |

| [11] | 乔明哲, 张玉利, 张玮倩, 等. 公司创业投资与企业技术创新绩效——基于实物期权视角的研究[J]. 外国经济与管理, 2017, 39(12): 38–52. |

| [12] | 任保平. 生产力现代化转型形成新质生产力的逻辑[J]. 经济研究, 2024, 59(3): 12–19. |

| [13] | 苏屹, 付宁宁. 智能制造企业创新关联网络结构对技术生态位的影响[J]. 系统管理学报, 2022, 31(3): 545–554. |

| [14] | 孙伟增, 毛宁, 兰峰, 等. 政策赋能、数字生态与企业数字化转型——基于国家大数据综合试验区的准自然实验[J]. 中国工业经济, 2023(9): 117–135. |

| [15] | 唐浩丹, 蒋殿春. 数字并购与企业数字化转型: 内涵、事实与经验[J]. 经济学家, 2021(4): 22–29. |

| [16] | 王朝阳, 张雪兰, 包慧娜. 经济政策不确定性与企业资本结构动态调整及稳杠杆[J]. 中国工业经济, 2018(12): 134–151. |

| [17] | 王国成, 程振锋. 新质生产力与基本经济模态转换[J]. 当代经济科学, 2024, 46(3): 71–79. |

| [18] | 武立东, 李思嘉, 王晗, 等. 基于“公司治理-组织能力”组态模型的制造业企业数字化转型进阶机制研究[J/OL]. 南开管理评论, 2023: 1-27. http://kns.cnki.net/kcms/detail/ 12.1288.F.20230911.1916.004.html, 2023-09-12. |

| [19] | 夏后学, 谭清美, 白俊红. 营商环境、企业寻租与市场创新——来自中国企业营商环境调查的经验证据[J]. 经济研究, 2019, 54(4): 84–98. |

| [20] | 肖珉, 陈闯, 黄利平. 公司风险投资与新创企业创新--基于母公司战略意图的视角[J]. 管理科学学报, 2022, 25(7): 61-84. |

| [21] | 肖土盛, 孙瑞琦, 袁淳, 等. 企业数字化转型、人力资本结构调整与劳动收入份额[J]. 管理世界, 2022, 38(12): 220–235,15. |

| [22] | 徐政, 张姣玉. 新质生产力促进制造业转型升级: 价值旨向、逻辑机理与重要举措[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2024, 53(2): 104–113. |

| [23] | 徐政, 郑霖豪, 程梦瑶. 新质生产力赋能高质量发展的内在逻辑与实践构想[J]. 当代经济研究, 2023(11): 51–58. |

| [24] | 尹西明, 陈劲, 王华峰, 等. 强化科技创新引领 加快发展新质生产力[J/OL]. 科学学与科学技术管理, 2024: 1-10. http://kns.cnki.net/kcms/detail/ 12.1117.G3.20240221.1012.002.html, 2024-02-21. |

| [25] | 余东华, 马路萌. 新质生产力与新型工业化: 理论阐释和互动路径[J]. 天津社会科学, 2023, 6(6): 90–102. |

| [26] | 张姣玉, 徐政, 丁守海. 数实深度融合与新质生产力交互的逻辑机理、战略价值与实践路径[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2024, 24(4): 114–124. |

| [27] | 张培, 张苗苗. 动态能力视角下制造企业数字化转型路径——基于步科公司的案例研究[J]. 管理学季刊, 2021, 6(2): 79–100,149-150. |

| [28] | 张森, 温军. 数字经济赋能新质生产力: 一个分析框架[J]. 当代经济管理, 2024, 46(7): 1–9. |

| [29] | 赵宸宇. 数字化发展与服务化转型——来自制造业上市公司的经验证据[J]. 南开管理评论, 2021, 24(2): 149–161. |

| [30] | 周鹏, 王卓, 谭常春, 等. 数字技术创新的价值——基于并购视角和机器学习方法的分析[J]. 中国工业经济, 2024(2): 137–154. |

| [31] | Ahuja G, Katila R. Technological acquisitions and the innovation performance of acquiring firms: A longitudinal study[J]. Strategic Management Journal, 2001, 22(3): 197–220. |

| [32] | Belderbos R, Jacob J, Lokshin B. Corporate venture capital (CVC) investments and technological performance: Geographic diversity and the interplay with technology alliances[J]. Journal of Business Venturing, 2018, 33(1): 20–34. |

| [33] | Benlian A, Kettinger W J, Sunyaev A, et al. Special Section: The transformative value of cloud computing: A decoupling, platformization, and recombination theoretical framework[J]. Journal of Management Information Systems, 2018, 35(3): 719–739. |

| [34] | Candiani J A, Gilsing V, Mastrogiorgio M. Technological entry in new niches: Diversity, crowding and generalism[J]. Technovation, 2022, 116: 102478. |

| [35] | Cirillo B. External learning strategies and technological search output: Spinout strategy and corporate invention quality[J]. Organization Science, 2019, 30(2): 361–382. |

| [36] | Cohen W M, Levinthal D A. Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation[J]. Administrative Science Quarterly, 1990, 35(S1): 128–152. |

| [37] | Dickinson V. Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle[J]. The Accounting Review, 2011, 86(6): 1969–1994. |

| [38] | Diestre L, Rajagopalan N. Are all 'sharks' dangerous? New biotechnology ventures and partner selection in R&D alliances[J]. Strategic Management Journal, 2012, 33(10): 1115–1134. |

| [39] | Dushnitsky G, Lenox M J. When do incumbents learn from entrepreneurial ventures?: Corporate venture capital and investing firm innovation rates[J]. Research Policy, 2005, 34(8): 615–639. |

| [40] | Eriksson K, Johanson J, Majkgård A, et al. Experiential knowledge and costs in the internationalization process[J]. Journal of International Business Studies, 1997, 28(2): 337–360. |

| [41] | Firk S, Hanelt A, Oehmichen J, et al. Chief digital officers: An analysis of the presence of a centralized digital transformation role[J]. Journal of Management Studies, 2021, 58(7): 1800–1831. |

| [42] | Lee S M, Kim T, Jang S H. Inter-organizational knowledge transfer through corporate venture capital investment[J]. Management Decision, 2015, 53(7): 1601–1618. |

| [43] | Leiponen A, Helfat C E. Location, decentralization, and knowledge sources for innovation[J]. Organization Science, 2011, 22(3): 641–658. |

| [44] | Lyu C C, Yang J J, Zhang F, et al. How do knowledge characteristics affect firm’s knowledge sharing intention in interfirm cooperation? An empirical study[J]. Journal of Business Research, 2020, 115: 48–60. |

| [45] | Monaghan S, Tippmann E, Coviello N. Born digitals: Thoughts on their internationalization and a research agenda[J]. Journal of International Business Studies, 2020, 51(1): 11–22. |

| [46] | Nonnis A, Bounfour A, Kim K. Knowledge spillovers and intangible complementarities: Empirical case of European countries[J]. Research Policy, 2023, 52(1): 104611. |

| [47] | Podolny J M, Stuart T E. A role-based ecology of technological change[J]. American Journal of Sociology, 1995, 100(5): 1224–1260. |

| [48] | Rosenkopf L, Nerkar A. Beyond local search: Boundary-spanning, exploration, and impact in the optical disk industry[J]. Strategic Management Journal, 2001, 22(4): 287–306. |

| [49] | Schildt H A, Maula M V J, Keil T. Explorative and exploitative learning from external corporate ventures[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2005, 29(4): 493–515. |

| [50] | Schot J, Geels F W. Strategic niche management and sustainable innovation journeys: Theory, findings, research agenda, and policy[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2008, 20(5): 537–554. |

| [51] | Schulze W, Zellweger T. Property rights, owner-management, and value creation[J]. Academy of Management Review, 2021, 46(3): 489–511. |

| [52] | Shipilov A V. Network strategies and performance of Canadian investment banks[J]. Academy of Management Journal, 2006, 49(3): 590–604. |

| [53] | Tilson D, Lyytinen K, Sørensen C. Research commentary—Digital infrastructures: The missing IS research agenda[J]. Information Systems Research, 2010, 21(4): 748–759. |

| [54] | Tong T W, Li Y. Real options and investment mode: Evidence from corporate venture capital and acquisition[J]. Organization Science, 2011, 22(3): 659–674. |

| [55] | Van de Vrande V, Vanhaverbeke W. How prior corporate venture capital investments shape technological alliances: A real options approach[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2013, 37(5): 1019–1043. |

| [56] | Vial G. Understanding digital transformation: A review and a research agenda[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2019, 28(2): 118–144. |

| [57] | Wadhwa A, Basu S. Exploration and resource commitments in unequal partnerships: An examination of corporate venture capital investments[J]. Journal of Product Innovation Management, 2013, 30(5): 916–936. |

| [58] | Wadhwa A, Kotha S. Knowledge creation through external venturing: Evidence from the telecommunications equipment manufacturing industry[J]. Academy of Management Journal, 2006, 49(4): 819–835. |

| [59] | Wamba S F, Chatfield A T. A contingency model for creating value from RFID supply chain network projects in logistics and manufacturing environments[J]. European Journal of Information Systems, 2009, 18(6): 615–636. |

| [60] | Wang C L, Rodan S, Fruin M, et al. Knowledge networks, collaboration networks, and exploratory innovation[J]. Academy of Management Journal, 2014, 57(2): 484–514. |