2024第46卷第8期

随着组织的生存环境变得愈加复杂和高度不确定,企业、非营利机构、政府等组织逐渐难以独立解决管理中遇到的社会问题。尤其是在各类组织行动者共同为解决某个重大的社会问题(如贫困、失业、区域发展不平衡等)而采取战略行动的场域中,如何保证组织持续采取行动且发挥有效作用,从而实现社会问题的解决和组织的可持续发展,这是一个关键问题。战略行动场域理论因其将行动和权力的概念内在地联系在一起(Molina等,2018),以一种非常适合分析变化的方式引起人们对动态过程的关注,成为研究多行动者参与解决某个具体社会问题的重要分析框架。自Fligstein和McAdam于2011年提出战略行动场域理论以来,该理论已被广泛应用于分析各类关注社会问题的行动场域,比如,向失业者提供支持的英国就业服务场域(Taylor等,2016)、解决美国大学毕业率低的社会问题的高等教育场域(Ness等,2021)、新加坡对移民进行管理的治理场域(Goh等,2017)等等。

一些学者总结了战略行动场域理论在价值共同创造(Laamanen和Skålén,2015)、非营利部门的跨学科研究(Barman,2016)、政策实施研究(Moulton和Sandfort,2017)和可持续转型研究(Kungl和Hess,2021)等研究领域中所提供的理论价值和应用情况,但是目前尚缺乏针对战略行动场域理论文献的全面分析。为了解战略行动场域理论的应用趋势和研究进展,本文结合定量和定性方法对现有文献进行了梳理分析和系统性综述,旨在做出以下四点研究贡献:第一,系统回顾了场域的概念和场域理论的演化,指出以往场域理论的不足以及战略行动场域理论的潜在应用价值。第二,对国际主流期刊的107篇研究文献进行了计量分析,包括期刊分布、论文数量年度分布以及关键词共现分析,描绘出了战略行动场域理论应用研究的知识图谱。第三,结合该理论的研究现状,梳理了战略行动场域理论的核心内容和研究前沿,尤其是综合定量分析结果和扎根理论的方法,归纳出该理论在组织行动研究领域的应用与拓展方向。第四,分析现有理论运用的局限性,展望未来可能的研究议题,提出了战略行动场域理论在中国情境下值得深入探讨的话题。

二、场域与场域理论的演化场域的概念起源于物理科学,并逐渐被应用于社会科学。迄今为止,已经出现了三个场域理论流派,分别为Bourdieu和Wacquant(1992)提出的社会场域、DiMaggio和Powell(1983)提出的组织场域以及Fligstein和McAdam(2011,2012)提出的战略行动场域。

Bourdieu和Wacquant(1992)最早提出社会场域的概念,认为一个场域是更广泛的社会空间类别的一个子集,“当一个行动和权力的领域变得充分划定、自主化和垄断时”就会出现(Wacquant和Akçaoğlu,2017),并开发了一个以“惯习”(habitus)为基础的行动模型,以解释行动者的文化框架如何影响他们解读他人行动的能力。Bourdieu和Wacquant(1992)的社会场域理论强调场域的概念是由“权力(或资本)种类的分布”所定义的关系结构,注重于行动者如何利用他们现有的认知框架来参与战略性的社会结构行动。

基于新制度理论,DiMaggio和Powell(1983)提出了组织场域的概念。其对场域的定义很宽泛,包括了组织场域中的全部相关行动者(关键供应商、资源和产品消费者、监管机构,以及生产类似服务或产品的其他组织),并侧重于在场域中解释共享相同制度环境的组织之间的相似性、场域冲突(Hoffman,1999;Thornton和Ocasio,1999),以及对制度变革和能动性的理解(Dimaggio,1988;Maguire等,2004;Garud等,2007;Wooten和Hoffman,2017)。此后,对组织场域的制度研究涉及组织间的同构是如何发生的,以及场域是如何稳定和可复制的,并认为组织一旦成为组织场域的一部分,就会受制度的驱动(如合法性)(DiMaggio和Powell,1983)。

世纪之交后,Fligstein和McAdam(2011,2012)结合以往场域理论的元素与新制度理论和社会运动理论提出了战略行动场域理论。战略行动场域(strategic action field,SAF)是一个建构的中观社会秩序,其中的行动者(可以是个体或集体)根据场域目的、与场域内其他行动者的关系(包括谁拥有权力以及为何拥有权力),以及对场域内合理的行为准则的共同理解(这并不意味着意见总是一致)来相互协调和互动 (Fligstein和McAdam,2011;2012)。Fligstein和McAdam(2011,2012)认为场域并不独立于行动者的认知和定义而存在,场域总是处于变化之中,即使是稳定的场域也在不断发生变化,并提出场域有三种状态,即稳定的、危机中的和新兴的。此外,任何一个特定的场域都嵌入在一个更广泛的环境中,这个环境由无数的近端或远端场域以及国家组成。

在这三个关于场域的理论中,Bourdieu和Wacquant(1992)的社会场域主要关注场域中的个体行动者,DiMaggio和Powell(1983)的组织场域、Fligstein和McAdam(2011,2012)的战略行动场域同时关注场域中的个体和集体行动者。Bourdieu和Wacquant(1992)的大部分工作都是为了确定场域的存在,主要理论贡献是提出了场域的概念并将其与行动理论相结合。DiMaggio和Powell(1983)的工作重点在于探讨已经存在的组织场域内组织如何发生制度同构(institutional isomorphism)。与之相比,战略行动场域理论将注意力集中在战略行动上,强调权力在场域结构中的作用,突出了行动者在场域中的能动性。例如,战略行动场域理论将行动者分为在位者(incumbents)、挑战者(challengers)与内部治理单位(internal governance units),并纳入社会技能(social skills)的概念。

总之,战略行动场域理论通过关注新场域的出现和现有场域的转变,以及不同角色的行动者在场域变化中发挥的作用,为学者提供了一个新的、更系统的方式来思考行动者的能动性、行动者和场域的关系,非常适合在当下愈加复杂和高度不确定的环境中探讨组织的行动机制、组织与制度的互动机制等研究话题。

三、战略行动场域理论文献计量分析(一)文献收集

自Fligstein和McAdam(2011,2012)提出战略行动场域理论以来,国际上越来越多的学者对该理论进行应用与拓展。目前国内的中文核心期刊尚未发表过引用战略行动场域理论的文献。我们以“Strategic action fields”“Fligstein AND field”和“McAdam AND fields”为检索关键词进行标题、摘要、关键词检索,检索起止日期为2011年至2022年,从EBSCO数据库(137篇)和SCOPUS数据库(174篇)共收集311个条录。对收集的文献进行了以下几个筛查步骤:(1)删除重复文献;(2)剔除非SSCI和SCI期刊的文献以及与战略行动场域理论无关的文献;(3)三名研究人员通过审查全文内容,剔除未对战略行动场域理论做出具体理论贡献的文献。最终,本文共获得107篇研究文献。

(二)期刊分布

从期刊的学科分布来看(见表1),发表战略行动场域理论相关文献的73种期刊中包含了27种管理学期刊、26种社会学期刊、14种工学期刊、3种经济学期刊、2种教育学期刊、1种艺术学期刊。战略行动场域理论被多个学科视为新的理论视角用以分析其领域中的研究问题。统计结果显示,管理学领域(占比39%)是目前战略行动场域理论研究的核心领域,主要从中观场域的层面分析和研究组织的战略行动。其次是社会学领域(占比31%),社会学期刊的文献主要将该理论用于社会运动、社会变革等方面的研究。再次是工学领域(占比22%),主要在SAF中进行可持续转型相关的制度、权力和能动性方面的研究。

从期刊发文量分布来看,研究文献中有18篇发表于管理学顶级期刊,如Academy of Management Journal、Administrative Science Quarterly和Organization Science等,约占总量的16%。其中,Organization Studies和Administrative Science Quarterly是最关注战略行动场域理论的管理类顶级期刊,分别已发表6篇和4篇相关文献。此外,社会学顶级期刊Annual Review of Sociology上也有相关文章发表。总体而言,战略行动场域理论近年来愈发活跃于管理学和社会学领域,尤其在组织行动研究中展现出了该理论蓬勃发展的生命力。

(三)论文数量年度分布

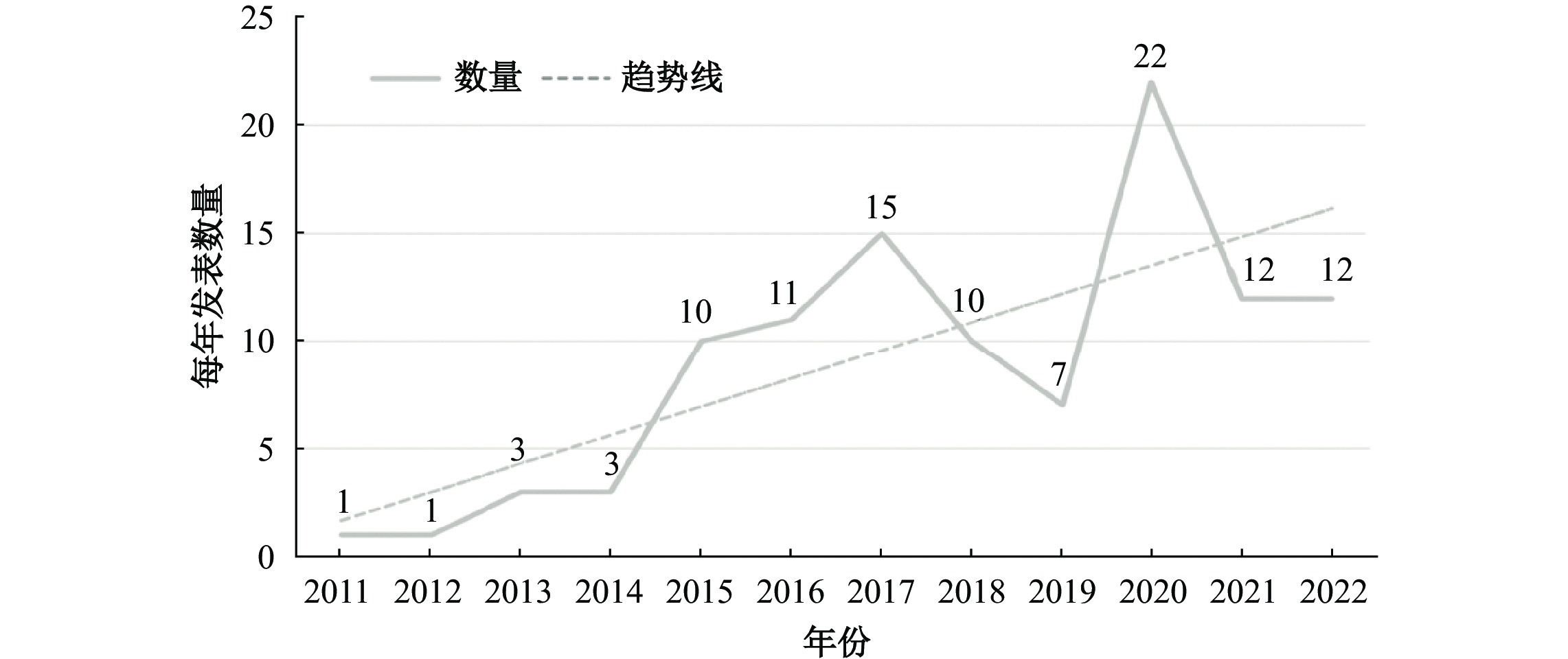

从论文数量年度分布折线图来看(图1),战略行动场域理论研究目前可以分为两个阶段。第一阶段,2011—2014年为初始缓慢增长期。这一阶段外文核心期刊发文总量为8篇,展现出一个新理论自提出后逐渐被学者们所了解和探讨。第二阶段,2015—2022年为高速发展期,外文核心期刊总发文量为99篇,占总量的92%。这一阶段从2015年开始平均每年有十余篇文章见刊,表明越来越多的学者关注到战略行动场域理论并着手相关研究。其中2019年和2020年论文发表数量波动较大,可能是受新冠疫情影响,部分文献未能及时发表。从2021年开始,战略行动场域理论文献在国际主流期刊的发表频次开始趋于平稳。

|

| 资料来源:作者根据相关文献整理。 图 1 战略行动场域理论研究文献的发表年限统计 |

(四)关键词共现分析

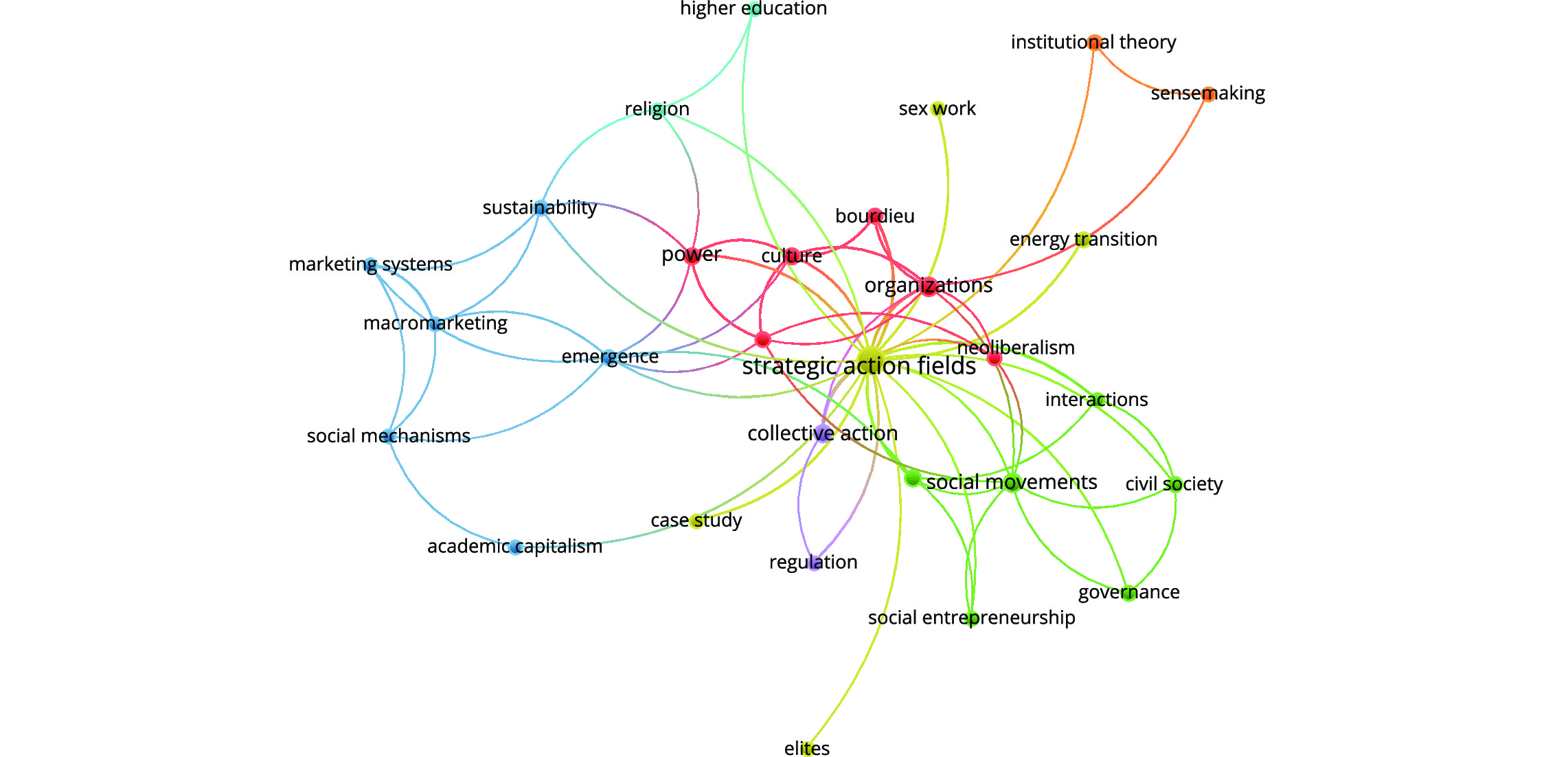

关键词是论文核心主题和主要内容的高度凝练。我们使用VOSviewer软件对107篇战略行动场域理论文献进行了关键词共现分析,并选择网络视图来显示战略行动场域理论文献可视化的结果,如图2所示。由图可见,“organizations”节点与“strategic action fields”节点距离较近,说明战略行动场域理论适用于围绕组织展开的研究(Kungl和Hess,2021)。例如,学者们在就业服务场域(Taylor等,2016;Rey-García等,2019)、高等教育场域(Ness等,2021)和能源转型场域(Blanchet,2015;Kungl,2015)等SAF中研究组织如何参与解决社会与环境问题。观察其他节点可知,战略行动场域理论正在完成其对可持续发展、社会运动、社会创业等广大研究领域的“渗透”。

|

| 注:该图呈现了总频次大于2的关键词,每一个节点的大小代表这个关键字的权重,关键词间相互关联、相互渗透;两个节点之间的距离表示两者的亲缘性,如果亲缘性越强则距离越近,亲缘性越弱则距离越远。 图 2 战略行动场域理论文献关键词共现网络图 |

战略行动场域理论文献的研究内容集中于以下三个方面:一是对SAF中的行动者角色与关系的研究,涉及场域内角色的定义、角色的分类及角色之间的关系;二是对SAF的形成及稳定机制的研究;三是对SAF中组织行动的研究。最后,为了更好地呈现管理学顶级期刊发表战略行动场域理论文献的情况,我们整理了UTD24与FT50期刊相关文献的研究主题、研究方法、研究发现与理论拓展。

(一)行动者角色与关系研究

不同的行动者根据其相对权力在SAF中占有不同的位置,被分为在位者、挑战者与内部治理单位(Fligstein和McAdam,2012)。在位者指那些在一个场域内拥有不成比例的影响力的行动者,场域的目的、结构、地位、规则都根据他们的利益而决定,在位者倾向于维护场域现状,以保持自身的有利地位。挑战者在场域中处于非有利位置,倾向于对他们在该场域的地位提出另一种看法,但不会公然反抗,大多数时候他们会顺应普遍的秩序,然后等待新的机会来挑战场域的结构和逻辑。内部治理单位则负责监督场域规则的遵守情况,加强场域的主导逻辑,并在总体上促进系统的整体顺利运作和再生产。内部治理单位在很大程度上依赖于主导战略行动场域的在位者,他们制定的规则最终有利于在位者的利益,其并非竞争性利益之间的中立仲裁者,而是倾向于对战略行动场域和新出现的场域规则产生稳定的影响(Fligstein和McAdam,2012;Leiringer,2020)。有学者基于行动者对场域的认同感和是否在本场域占据核心地位,将行动者分为核心和外围行动者(Becker等,2020),这种划分更能捕捉到“空间”维度以及行动者在场域的嵌入性。Schudde等(2021)在挑战者的基础上,提出了实施者(implementers)的概念—他们处于弱势地位,有义务遵守规则。Canzler等(2017)在跨部门合作的背景下,新增了跨界者(border crossers)的概念,即在不同的部门之间运作的行动者,他们了解既有的场域也了解新兴的场域,能够在不同的组织和认知文化之间进行转换。尽管Fligstein和McAdam(2012)将内部治理单位描述为“负责监督场域规则遵守情况”的正式组织,但在Haug(2013)描述的社会运动场域中,内部治理单位并不是完全成熟的正式组织,作为组织、制度和网络三种社会秩序形式混合体的会议场(meeting arenas)被认为是更广泛战略行动场域的内部治理单位。

在战略行动场域理论发展的过程中,学者们对在位者与挑战者的身份与关系研究也进行了相应的拓展。一方面,Marchetti(2018)认为同一场域的行动者不需要有相同的立场或相同的具体意图,他们可以是对立的,在位者可能会将他们的观点强加给其他行动者,挑战者可能会保持边缘化,可能会表达他们的异议或提出其他观点。Kim和Schifeling(2022)将场域中这两种角色的关系具象化,提出了一个在位者与挑战者的关系模型,在此模型中,在位者和挑战者共享能动性,制度变革来自于他们之间不断的相互适应。另一方面,在位者和挑战者的身份也不是固定的,而是可能转变的(Zhang和Hamel,2021),即使是作为在位者的组织,若无法适应环境的改变也会被淘汰,而处于弱势地位的挑战者组织若能抓住机会,例如通过重新划定、模糊和跨越场域的边界工作来改变场域制度从而获得合法性,便可借此实现与在位者之间的权力逆转(Helfen,2015)。

(二)场域的形成及稳定机制研究

场域的形成及稳定机制研究涉及新场域出现的条件和方式,以及危机中的场域如何恢复稳定。这两个过程都依赖于拥有社会技能的行动者。社会技能被定义为通过提供共同的意义和集体身份来激励其他行动者进行合作的能力(Fligstein,1997)。社会技能的纳入提供了一个新的、更系统的方式来思考能动性、行动者和场域关系。有社会技能的行动者在新兴的场域状态下需要寻求秩序;在稳定的场域状态下则试图重现统治地位或者寻找机会挑战统治地位;在危机的场域状态下选择坚持现状,而不是参与创新的行动(仅指在位者)(Fligstein和McAdam,2011;2012)。

1.场域的形成机制

Fligstein和McAdam(2012)认为拥有社会技能的行动者是一个新场域形成的核心,他们为不同社会群体之间的交流和合作创造了舞台,并为场域产生新的文化框架。Klyver和Arenius(2022)对丹麦新兴企业家的研究表明,当创业者具有较高的社会技能时,与亲密社交关系的网络交往会增加创业成功的机会。Maclean等(2018)的案例研究发现,希尔顿酒店创始人的出色政治意识作为一种特殊的社会技能帮助其赢得了国际业务,从而创建了全球性的跨国公司,塑造了跨国酒店业场域。拥有社会技能的行动者擅长从无组织或未被占用的社会空间中创造新的场域,特别是在场域处于外部环境变化所带来的危机时期(Fligstein和McAdam,2012)。例如,Molina等(2018)发现金融危机导致政府的公共预算和社会支出严重减少,银行和商学院在公共政策的支持下为有潜力的社会企业提供融资、咨询、培训和网络服务,最终促成了一个新兴的社会创业场域。此外,新场域还可以通过“场域间框架”出现,拥有社会技能的行动者通过在现有场域的框架逻辑内解释新的组织来建立规则,然后利用与既定场域的类比来定义新场域的特征(Wadhwani,2018)。

基于Fligstein和McAdam(2012)提出的三种新兴战略行动场域形成机制——威胁或机会的集体归因、组织占有(例如,指挥动员和维持行动所需的资源)和创新的集体行动,Kauppinen等(2017)认为一个新场域的出现是由多种社会机制带来的,还包括联盟的形成和场域边界失灵。Canzler等 (2017)还提出了新场域出现的三个条件:(1)全球条件(环境、政策)和地方测试平台的支持;(2)行动者感知到的相互依存的利益;(3)具有社会技能的行动者作为跨界者。Faulconbridge和Muzio(2021)的研究进一步提出了子场域出现、发展和巩固的三个机制:(1)通过关注新的机会而出现;(2)通过场域内和场域间的网络促进发展;(3)通过与母场域的区分来巩固。

2.场域的稳定机制

当场域因为外部冲击变得不稳定时(Fligstein和McAdam,2011),不同类型的行动者会采取相应的战略行动,以维护场域稳定的共同目标以及有利于自身的目标。挑战者会将场域的不稳定视为一个机会,采取积极的战略行动并调动资源,在促进场域稳定的同时改善他们的场域地位(Kjeldgaard等,2017)。在位者往往倾向于保守的行动,通过与其他场域在位者建立联盟或动员内部治理单位来恢复自己的地位,他们也可能对一个或多个挑战者作出让步,甚至可能为了实现场域的稳定将挑战者纳入主导联盟(Chen,2018;Paredes-rodriguez和Spierings,2020)。Pedeliento等(2020)研究发现,在杜松子酒场域,在位者并不总是维持场域现状的稳定,为寻求场域及自身更好的发展,其可能允许挑战者入侵并与之合作,最终杜松子酒走向了高端市场,即使在缺乏内部治理单位的情况下场域也再次达到稳定。在维持场域稳定方面,内部治理单位也发挥了重要作用,其主要功能是通过规范其他行动者的行为保证战略行动场域的常规稳定和秩序(Leiringer,2020)。例如,Buchanan和Barnett(2022)发现,加拿大矿业协会作为内部治理单位在面对政府强大的监管压力和下降的行业信誉时,通过降低高合规成本严格性和加强低合规成本严格性的稳定战略,平衡了监管制度的外部信誉和内部灵活性,从而促进了场域的稳定。此外,行动者还可以采取框架轨迹(framing trajectories)来解释场域中有争议的问题,当接触问题最多的行动者从缓冲框架转向整合框架时,场域稳定就更有可能发生(Litrico和David,2017)。然而,战略行动场域的稳定不仅取决于场域内与社会技能相关的战略行动,还在于更广泛的潜在冲突的解决,这意味着场域内存在明确的在位者和挑战者,稳定的场域要么由一个主导群体强加等级权力,或者是在一些群体的合作基础上建立某种政治联盟(Fligstein和McAdam,2011)。

(三)场域中的组织行动研究

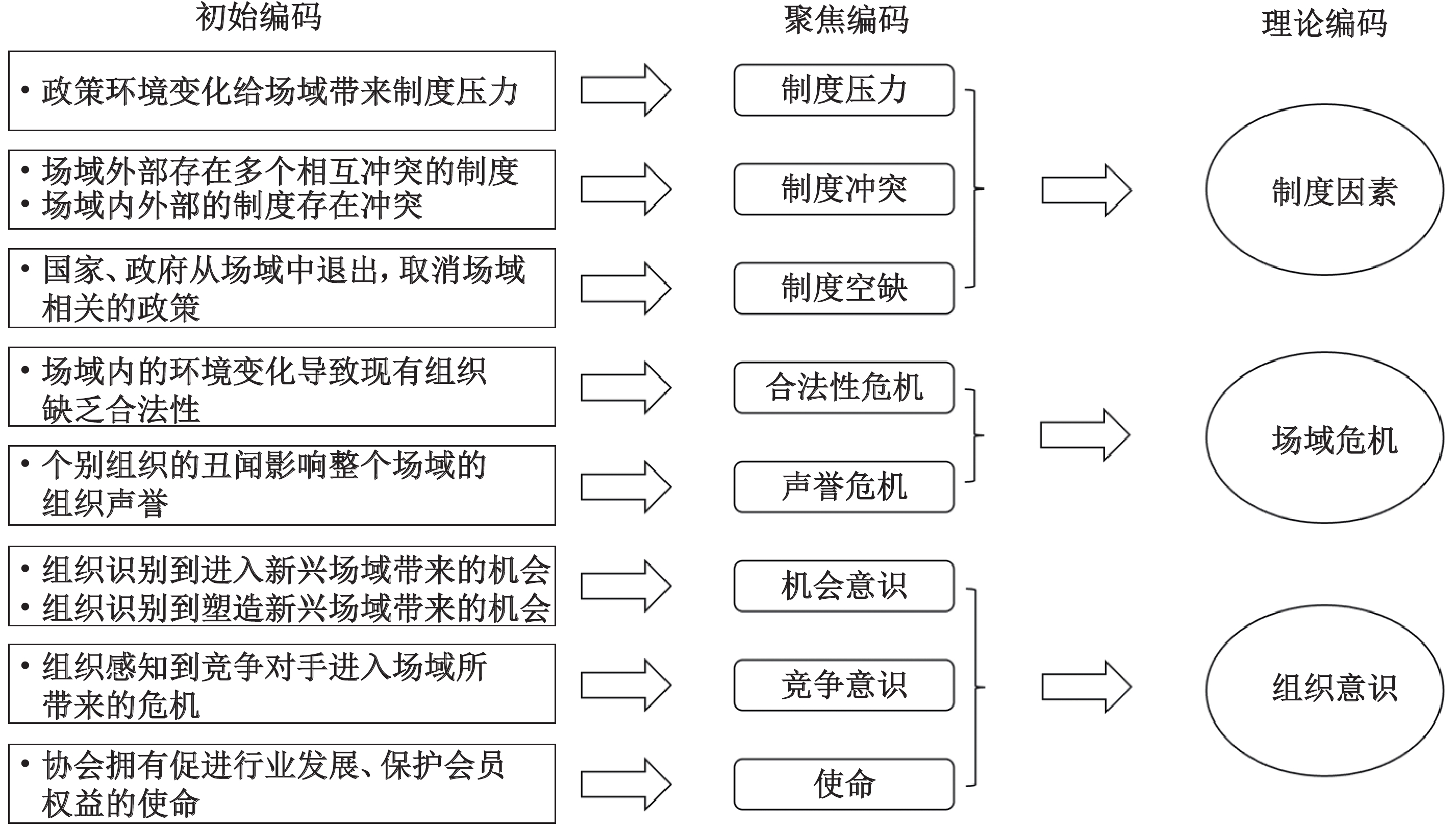

Fligstein和McAdam(2011)将个体与集体都视为SAF的行动者。相对个体行动者而言,集体行动者在战略行动场域理论中是较为特殊的存在,因为集体行动者本身就是由战略行动场域组成的,如组织、供应链和社会运动等(Fligstein和McAdam,2012)。通过梳理现有文献的研究对象,我们发现学者们在对战略行动场域理论进行应用与拓展时也最为关注组织行动者。为了更好地探索战略行动场域理论在组织行动研究领域的应用与拓展,我们采用扎根理论的方法对相关文献进行了进一步分析。遵循Charmaz(2006)的建构主义扎根理论编码程序,我们使用了三个层次的编码(如图3所示),包括初始编码、聚焦编码、理论编码和持续比较分析。通过筛查所有研究对象为组织的战略行动场域理论文献,同时遵守扎根理论的过程和程序,建立了可信度。所有编码内容由三位研究人员分开进行然后讨论得出,确保了编码结构的有效性。最终,编码结果显示组织在SAF中采取行动的影响因素包括场域外部的制度因素、场域内部的危机以及组织自身的各方面意识。

|

| 图 3 编码过程及编码结果 |

1.制度因素

包括制度压力、制度冲突和制度空缺在内的制度因素都有可能影响组织在SAF中的战略行动。制度压力是指施加于同一场域内组织以限制其选择并确保一致性的力量(Colwell和Joshi,2013),能够对场域内的组织行动者产生直接影响。从短期看,制度压力可能让组织行动者难以在当前的制度环境中生存和发展,但从长期看,组织可以通过战略行动适应制度压力,从而维持或改善其场域地位。例如,Pape等(2020)发现面对政策环境变化形成的制度压力,欧洲第三部门组织采取适应、战略调整和退出战略,保证了自身的生存和发展。相比于制度压力,制度冲突对场域内组织的影响更为深刻,其留给组织的生存空间更小。面临制度冲突时,组织行动者会偏向于迎合当下对组织产生更大影响的制度,以“左右逢源”的方式保证自己的场域地位。在战略行动场域理论文献中,制度冲突有两种情况,一是场域受多种外部环境制度的约束,且制度之间相互冲突。例如,在Marano和Kostova(2016)对跨国组织的研究中,东道国和母国存在相互冲突的制度力量,跨国企业会采取不同的企业社会责任实践以适应复杂的场域环境变化。二是场域内外部制度之间的冲突,当外来制度与场域内部制度不兼容时,整个场域岌岌可危,组织需要采取战略行动维系其生存。此外,制度空缺也会影响组织在SAF中的战略行动。制度空缺是在其他制度安排已经丰富的背景下缺乏支持市场的制度(Mair和Marti,2009;Mair等,2012)。制度空缺在现有战略行动场域理论文献中表现为场域缺乏相关正式制度,例如,在Blanchet(2015)的电力案例中,柏林政府退出地方电力政策导致的制度空缺促使地方社区开展了两个自下而上的基层倡议项目,以夺回公共部门对电网的控制权并影响地方能源政策。

2.场域危机

除了场域外部的制度因素,场域危机也影响着组织的战略行动,如常见的场域内部的合法性危机与声誉危机。在SAF中,组织的合法性危机通常由场域内环境的变化引起,而且与场域地位较高的组织相比,场域地位较低的组织受到的影响更大(McDonnell和Werner,2016)。面对声誉危机,SAF内的组织也可能会主动采取战略行动,以重新获取利益相关者的信任(McDonnell和King,2013)。在Bozic等(2019)的对比案例研究中,过错组织的食品安全丑闻影响了整个场域内组织的声誉,无过错组织和过错组织通过集体行动(产品撤回、承诺等)来保护他们的场域,修复客户对行业组织的信任。在某些特殊的SAF中,组织可能因为公众的抵制而同时面临合法性与声誉危机。在Özen和Özen(2011)所研究的土耳其金矿场域,跨国公司因破坏当地环境和居民的原生活方式而被抵制,合法性与声誉均受到影响,其根据具体情况采取了不同战略(操纵、挑衅、回避和妥协),加强了自身作为在位者在该场域支配地位的合法性并修复了自身的声誉。

3. 组织意识

组织自身的机会意识、竞争意识和使命也是影响其在SAF采取行动的重要因素。机会常常出现于场域尚未出现和刚刚形成时,在位者可以通过塑造新兴场域缓解获得核心地位的压力,也可以通过框架战略参与新兴场域的建设,以及通过市场渗透战略占据市场份额,从而获得新场域的核心地位,挑战者则可以通过社交策略获取利基市场,塑造其在新兴场域的地位(Taylor等,2016;Apajalahti等,2018;Willers,2022)。但是,机会并不总是有利于组织在SAF中的地位,例如,Barinaga(2020)的研究指出,新兴社会企业在场域中处于弱势地位,依赖于与在位者的合作以获取资源,而这最终可能会导致其被在位者吸纳而发生使命漂移。此外,场域外组织入侵和新的挑战者的出现可能会给场域内在位者的地位带来冲击,诱发其竞争意识(Chen,2018)。对于协会而言,它们在SAF中的战略行动则往往受到组织使命的驱动(Kjeldgaard等,2017;Loscher等,2021)。

基于上述SAF中的行动者角色与关系、场域的形成及稳定机制和场域中的组织行动研究,为了更直观地呈现战略行动场域理论的研究前沿,我们将发表于UTD24与FT50期刊的文献的研究主题、研究方法、研究发现与理论拓展进行了详细整理,如下表2所示。

| 研究主题 | 作者(年份) | 研究方法 | 研究发现 | 理论拓展 |

| 行动者角色与关系 | Haug(2013) | 理论研究 | 会议场作为社会秩序的三种形式的混合体:组织、制度和网络,在社会运动场域中扮演内部治理单位的角色,但非完全成熟的正式组织 | 拓展了战略行动场域中内部治理单位在社会运动研究中的应用 |

| Helfen (2015) | 定性研究 | 在德国的中介机构工作场域,场域在位者激活、维护和加强内部边界以及接触相邻与高阶场域保护外部边界,以维护场域稳定;挑战者重新划定、模糊和跨越边界来影响场域的稳定 | 提出场域的边界制度工作可以实现在位者和挑战者之间的权力逆转 | |

| Becker等(2020) | 定性研究 | 一个基于创新的场域的时间演变是由不同行动者在该场域内的嵌入程度以及他们在其他场域的嵌入程度决定的 | 拓展了战略行动场域中行动者的分类类别,引入了核心行动者与外围行动者的概念 | |

| Kim和Schifeling (2022) | 定量定性 结合 | 在位者的反动员策略不仅在短期内减轻了对其统治地位的威胁,而且还刺激了挑战者运动的演变 | 提出了一个在位者与挑战者的关系模型,在此模型中,在位者和挑战者共享能动性,制度变革来自于他们不断的相互适应 | |

| 场域的形成与稳定机制 | Litrico和David(2017) | 定性研究 | 行动者可以采取四种典型的框架轨迹来解释场域中有争议的问题:整合主导型、缓冲主导型、混合型和缓冲到整合型 | 提出当接触问题最多的行动者从缓冲框架转向整合框架时,场域稳定就更有可能发生 |

| Maclean等(2018) | 定性研究 | 跨国企业可以通过政治意识这一特殊的社会技能赢得国际业务 | 提出政治意识作为一种特殊的社会技能有助于塑造场域 | |

| Pedeliento等(2020) | 定性研究 | 杜松子酒场域在缺乏内部治理单位的情况下也能达到稳定状态 | 提出在位者并不总是维持场域稳定,可能允许挑战者入侵并与之合作 | |

| Faulconbridge和Muzio(2021) | 定性研究 | 子场域的出现、发展和巩固包括三个场域分割机制:(1)通过关注新的机会而出现;(2)通过场域内和场域间的网络促进发展;(3)通过与母场域的区分来巩固 | 提出了子场域随着时间的推移而出现、发展和巩固的机制 | |

| Buchanan和Barnett (2022) | 定性研究 | 面临着政府的强大监管压力和下降的行业信誉,加拿大矿业协会作为内部治理单位,通过降低高合规成本严格性和加强低合规成本严格性的稳定战略,平衡了监管制度的外部信誉和内部灵活性,从而促进了场域的稳定 | 拓展了战略行动场域理论中的内部治理单位在私营监管机构研究中的应用 | |

| Klyver和Arenius (2022) | 定量研究 | 当创业者具有较高的社会技能时,与亲密社交关系的网络交往会增加创业的机会,可能建立一个新兴企业,但当他们具有较低的社会技能时,则会减少他们创业的机会 | 拓展了战略行动场域理论中的社会技能概念在创业研究中的应用 | |

| 场域中的 组织行动 | McDonnell和King(2013) | 定量研究 | 由于声誉威胁会破坏企业的场域地位,与在企业场域中处于边缘地位的企业相比,具有较高声誉地位的企业更有可能在抵制事件后增加其亲社会主张的数量 | 拓展了战略行动场域中的场域地位在印象管理研究中的应用 |

| McDonnell和Werner (2016) | 定量研究 | 相比场域地位较高的企业,场域地位较低的企业受到社会运动抵制的影响更大,将导致退款比例的增加,国会听证会次数的减少,以及获得政府合同数量的减少 | 拓展了战略行动场域中的场域地位在组织形象研究中的应用 | |

| Marano和Kostova (2016) | 定量研究 | 在跨国组织场域中,跨国企业的企业社会责任实践受东道国和母国制度力量的影响 | 拓展了战略行动场域理论在企业社会责任研究中的应用 |

本文结合定性和定量方法,对战略行动场域理论的研究文献进行分析探讨,总结了战略行动场域理论的核心内容以及该理论的应用与拓展情况。本文通过梳理已有文献发现:(1)战略行动场域理论主要被应用于管理学和社会学等研究领域,正处于高速发展期;(2)战略行动场域理论适用于分析行动者角色与关系、场域的形成及稳定机制以及场域中的组织行动;(3)在战略行动场域中,组织行动的影响因素包括制度因素、场域危机和组织意识。通过对文献的整理与分析,我们还发现现有研究仍然存在如下局限:(1)战略行动场域的研究内容丰富但比较分散,不同研究内容之间的对话有待加强;(2)定量实证分析偏少;(3)对中国情境的研究仍然匮乏。自Fligstein和McAdam提出战略行动场域理论以来,该理论发展不过十余年,且作为一个跨学科的新兴理论,学者对其的应用与拓展仍有很大的空间,本文从以下几个方面提出未来可能的研究方向。

(一)拓展SAF中组织行动原因的研究

目前,关于组织在SAF中行动原因的研究在宏观层面集中于制度因素,忽略了宏观环境中的技术和市场因素;也忽略了非正式制度空缺对组织行动的影响,如价值信念、意识形态、行为准则、道德伦理、文化传统等非正式制度的缺失。鼓励未来研究在不同层面考虑更多影响SAF中组织行动的因素。学者们也可以探索SAF中组织行动原因的其他维度,比如战略行动场域理论中提及的其他两个方面:(1)邻近场域的变化;(2)母子场域间的联系。此外,大部分研究只讨论了单一的行动原因,随着组织的生存环境变得愈加复杂,学者们需要考虑受多重因素影响的组织行动。

(二)探索SAF中组织行动的研究方法

从现有研究来看,学者们多采用案例、文本分析、民族志、历史研究等定性的研究方法。虽然定性研究方法能够深入理解社会现象的本质,体现研究的深度和细节,但定性研究也存在一些不足:(1)耗费成本高,不适用于大规模样本的研究;(2)所获得的信息和资料难以量化,标准化程度低;(3)主观性较强,结论往往具有概括性和较浓的思辨色彩;(4)成果缺乏普适性,难以在较大范围内推广等。因此,SAF中组织行动研究在研究方法上还有极大的发展空间,未来需进一步拓展多样化的研究方法,以弥补现有研究方法的不足与空缺:(1)发展定量的研究方法。定量研究对研究的严密性、客观性、价值中立都提出了更严格的要求,是定性研究良好的补充。尽管已有少部分学者在SAF组织行动研究中采用了定量的方法,但基于战略行动场域理论设计的量化体系仍不成熟。未来研究中学者们可以构建SAF中组织行动的测量体系,将组织行动的原因、行动的模式和行动的结果进行量化,形成定量实证研究的基础。(2)采用混合的研究方法。结合定性和定量研究方法,既能保留定性研究的细节与深度,又能突出定量研究的客观性和精确性,减少单一方法可能产生的误差,从而使得研究结果更为全面和可靠。此外,战略行动场域理论在管理学、社会学、经济学等多个学科之间应用广泛,为加强各学科之间的对话,针对涉及多个学科领域的研究问题,未来研究可以结合多个学科的研究方法,提高研究的广度与深度。

(三)深化中国情境下SAF中的组织行动研究

从战略行动场域理论的实践应用来看,有学者开始将该理论与中国情境结合起来。例如,为了理解围绕城市固体废物焚烧的争议如何对该场域内的主导秩序施加影响,Zhang和Hamel(2021)对中国的三个城市进行了实地研究,探讨了占据不同位置的行动者如何在特定场域竞争主导地位。但现有研究对中国情境下一些重要问题的探讨仍很匮乏,未来研究可以关注以下几个方面:

1.探索场域中行动者的新角色与新关系。在战略行动场域理论中,权力的大小影响着行动者的地位,但Fuchs和Hinderer(2016)发现在位者不单是由权力大小所定义的,许多案例观察者认为国家行动者或政治行动者是在位者,因为他们拥有强大的政治地位,但在大多数情况下,国家行动者或政治行动者并没有在被调查的场域内参与竞争。与西方相比,中国情境下中央或地方政府是很多社会问题解决场域的重要行动者,如过去的扶贫场域,现在的乡村振兴场域。政府行动者以内部治理单位的身份在场域的形成与发展中发挥更大的作用,甚至可能同时担当在位者的角色与身份,并以其他形式参与市场竞争(比如扶持发展社会企业)。探讨政府如何平衡这两种角色身份,以及在这种模式下场域内各类组织行动和场域的变化有何独特性等问题,有助于丰富战略行动场域理论中行动者角色与关系的研究。

2.探索新兴场域的社会经济价值创造。近年来,人工智能、大数据技术的发展、国内新政策的颁布和社会企业的兴起,使得一些新兴场域开始涌现,比如,儿童早期教育场域、普惠养老服务场域、残疾人旅游场域等,为研究SAF的形成与发展提供了丰富的研究情境。中国是世界上最大的新兴市场,在该情境中实施社会创业和实现社会创新的过程可能面临着制度不完善的问题,场域中的行动者如何克服制度阻碍从而创造社会和经济价值是一个值得探讨的研究问题。虽然文化和象征性资本对于塑造场域中的核心价值和意义是很重要的(Spence等, 2017),但其他制度因素如价值观、信念和法规等也值得被学者所考虑。此外,社会问题解决场域中不同类型和拥有不同背景的行动者如何促进场域生态系统的有效和持续运作,尤其是行动者间的学习模仿行为、互助行为、合作机制等值得探索(DeJordy等,2020)。

3.探索独特的场域变化影响因素,尝试构建中国本土理论。中国经济的发展模式以及独特的政策环境,如国企改革、一带一路、乡村振兴、反垄断、双碳政策、双减政策等宏观环境建设给许多传统场域带来了机遇与挑战。学者们可以探讨我国经济与政策环境变化对哪些传统场域产生了怎样的影响。为了适应外部环境变化,场域往往需要进行制度变革。行动者可以通过框架策略改变现有制度(Werner和Cornelissen,2014)。在中国情景下,值得探讨的是处于挑战者地位的组织行动者如何在变化的场域环境中主导和参与制度变革,以及这些制度变革如何帮助场域适应变化的环境,甚至是促进场域内颠覆性社会创新的实现。这些话题将有助于进一步丰富对于SAF中组织行动机制与场域变化的理解,有望促进中国本土理论的发展。

总之,作为首篇将战略行动场域理论引入中文世界的文章,本文的理论贡献在于:(1)通过回顾场域的概念和场域理论的演化指出了以往场域理论的不足以及战略行动场域理论的潜在应用价值;(2)运用文献计量分析和定性的方法分别描绘了战略行动场域理论应用研究的知识图谱和战略行动场域理论的核心内容和研究前沿;(3)基于现有理论运用的局限性,提出了战略行动场域理论在中国情境下可以深入探讨的话题,这些根植于中国情境SAF中的组织行动研究对于构建本土理论具有重要的启示意义。

| [1] | Apajalahti E L, Temmes A, Lempiälä T. Incumbent organisations shaping emerging technological fields: Cases of solar photovoltaic and electric vehicle charging[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2018, 30(1): 44–57. |

| [2] | Barinaga E. Coopted! Mission drift in a social venture engaged in a cross-sectoral partnership[J]. VOLUNTAS:International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 2020, 31(2): 437–449. |

| [3] | Barman E. Varieties of field theory and the sociology of the non-profit sector[J]. Sociology Compass, 2016, 10(6): 442–458. |

| [4] | Becker S D, Messner M, Schäffer U. The interplay of core and peripheral actors in the trajectory of an accounting innovation: Insights from beyond budgeting[J]. Contemporary Accounting Research, 2020, 37(4): 2224–2256. |

| [5] | Blanchet T. Struggle over energy transition in Berlin: How do grassroots initiatives affect local energy policy-making?[J]. Energy Policy, 2015, 78: 246–254. |

| [6] | Bourdieu P, Wacquant L J D. An invitation to reflexive sociology[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1992. |

| [7] | Bozic B, Siebert S, Martin G. A strategic action fields perspective on organizational trust repair[J]. European Management Journal, 2019, 37(1): 58–66. |

| [8] | Buchanan S, Barnett M L. Inside the velvet glove: Sustaining private regulatory institutions through hollowing and fortifying[J]. Organization Science, 2022, 33(6): 2159–2186. |

| [9] | Canzler W, Engels F, Rogge J C, et al. From “living lab” to strategic action field: Bringing together energy, mobility, and Information Technology in Germany[J]. Energy Research & Social Science, 2017, 27: 25–35. |

| [10] | Charmaz K. Constructing grounded theory[M]. Thousand Oaks: Sage Publications, 2006. |

| [11] | Chen K K. Interorganizational advocacy among nonprofit organizations in strategic action fields: Exogenous shocks and local responses[J]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2018, 47(4_suppl): 97S–118S. |

| [12] | Colwell S R, Joshi A W. Corporate ecological responsiveness: Antecedent effects of institutional pressure and top management commitment and their impact on organizational performance[J]. Business Strategy and the Environment, 2013, 22(2): 73–91. |

| [13] | DeJordy R, Scully M, Ventresca M J, et al. Inhabited ecosystems: Propelling transformative social change between and through organizations[J]. Administrative Science Quarterly, 2020, 65(4): 931–971. |

| [14] | Dimaggio P. Interest and agency in institutional theory[A]. Zucker L G. Institutional patterns and organizations: Culture and environment[M]. Cambridge: Ballinger Publishing, 1988. |

| [15] | DiMaggio P J, Powell W W. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields[J]. American Sociological Review, 1983, 48(2): 147–160. |

| [16] | Faulconbridge J, Muzio D. Field partitioning: The emergence, development and consolidation of subfields[J]. Organization Studies, 2021, 42(7): 1053–1083. |

| [17] | Fligstein N. Social skill and institutional theory[J]. American Behavioral Scientist, 1997, 40(4): 397–405. |

| [18] | Fligstein N, McAdam D. Toward a general theory of strategic action fields[J]. Sociological Theory, 2011, 29(1): 1–26. |

| [19] | Fligstein N, McAdam D. A theory of fields[M]. New York: Oxford University Press, 2012. |

| [20] | Fuchs G, Hinderer N. One or many transitions: Local electricity experiments in Germany[J]. Innovation:The European Journal of Social Science Research, 2016, 29(3): 320–336. |

| [21] | Garud R, Hardy C, Maguire S. Institutional entrepreneurship as embedded agency: An introduction to the special issue[J]. Organization Studies, 2007, 28(7): 957–969. |

| [22] | Goh C, Wee K, Yeoh B S A. Migration governance and the migration industry in Asia: Moving domestic workers from Indonesia to Singapore[J]. International Relations of the Asia-Pacific, 2017, 17(3): 401–433. |

| [23] | Haug C. Organizing spaces: Meeting arenas as a social movement infrastructure between organization, network, and institution[J]. Organization Studies, 2013, 34(5-6): 705–732. |

| [24] | Helfen M. Institutionalizing precariousness? The politics of boundary work in legalizing agency work in Germany, 1949–2004[J]. Organization Studies, 2015, 36(10): 1387–1422. |

| [25] | Hoffman A J. Institutional evolution and change: Environmentalism and the U. S. chemical industry[J]. Academy of Management Journal, 1999, 42(4): 351–371. |

| [26] | Kauppinen I, Cantwell B, Slaughter S. Social mechanisms and strategic action fields: The example of the emergence of the European Research Area[J]. International Sociology, 2017, 32(6): 796–813. |

| [27] | Kim S, Schifeling T. Good corp, bad corp, and the rise of B Corps: How market incumbents’ diverse responses reinvigorate challengers[J]. Administrative Science Quarterly, 2022, 67(3): 674–720. |

| [28] | Kjeldgaard D, Askegaard S, Rasmussen J Ø, et al. Consumers’ collective action in market system dynamics: A case of beer[J]. Marketing Theory, 2017, 17(1): 51–70. |

| [29] | Klyver K, Arenius P. Networking, social skills and launching a new business: A 3-year study of nascent entrepreneurs[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2022, 46(5): 1256–1283. |

| [30] | Kungl G. Stewards or sticklers for change? Incumbent energy providers and the politics of the German energy transition[J]. Energy Research & Social Science, 2015, 8: 13–23. |

| [31] | Kungl G, Hess D J. Sustainability transitions and strategic action fields: A literature review and discussion[J]. Environmental Innovation and Societal Transitions, 2021, 38: 22–33. |

| [32] | Laamanen M, Skålén P. Collective-conflictual value co-creation: A strategic action field approach[J]. Marketing Theory, 2015, 15(3): 381–400. |

| [33] | Leiringer R. Sustainable construction through industry self-regulation: The development and role of building environmental assessment methods in achieving green building[J]. Sustainability, 2020, 12(21): 8853. |

| [34] | Litrico J B, David R J. The evolution of issue interpretation within organizational fields: Actor positions, framing trajectories, and field settlement[J]. Academy of Management Journal, 2017, 60(3): 986–1015. |

| [35] | Loscher G, Löhlein L, Lenz H. Dual roles and blurred identities: A framing contest between professional associations in a local strategic action field[J]. European Accounting Review, 2021, 30(3): 503–529. |

| [36] | Maclean M, Harvey C, Suddaby R, et al. Political ideology and the discursive construction of the multinational hotel industry[J]. Human Relations, 2018, 71(6): 766–795. |

| [37] | Maguire S, Hardy C, Lawrence T B. Institutional entrepreneurship in emerging fields: HIV/AIDS treatment advocacy in Canada[J]. Academy of Management Journal, 2004, 47(5): 657–679. |

| [38] | Mair J, Marti I. Entrepreneurship in and around institutional voids: A case study from Bangladesh[J]. Journal of Business Venturing, 2009, 24(5): 419–435. |

| [39] | Mair J, Martí I, Ventresca M J. Building inclusive markets in rural Bangladesh: How intermediaries work institutional voids[J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(4): 819–850. |

| [40] | Marano V, Kostova T. Unpacking the institutional complexity in adoption of CSR practices in multinational enterprises[J]. Journal of Management Studies, 2016, 53(1): 28–54. |

| [41] | Marchetti S. The global governance of paid domestic work: Comparing the impact of ILO convention No. 189 in Ecuador and India[J]. Critical Sociology, 2018, 44(7-8): 1191–1205. |

| [42] | McDonnell M H, King B. Keeping up appearances: Reputational threat and impression management after social movement boycotts[J]. Administrative Science Quarterly, 2013, 58(3): 387–349. |

| [43] | McDonnell M H, Werner T. Blacklisted businesses: Social activists’ challenges and the disruption of corporate political activity[J]. Administrative Science Quarterly, 2016, 61(4): 584–620. |

| [44] | Molina J L, Valenzuela-García H, Lubbers M J, et al. “The cowl does make the monk”: Understanding the emergence of social entrepreneurship in times of Downturn[J]. VOLUNTAS:International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 2018, 29(4): 725–739. |

| [45] | Moulton S, Sandfort J R. The strategic action field framework for policy implementation research[J]. Policy Studies Journal, 2017, 45(1): 144–169. |

| [46] | Ness E C, Rubin P G, Hammond L. Becoming a “game changer”: Complete College America’s role in U. S. higher education policy fields[J]. Higher Education, 2021, 82: 1–17. |

| [47] | Özen H, Özen Ş. Interactions in and between strategic action fields: A comparative analysis of two environmental conflicts in gold-mining fields in Turkey[J]. Organization & Environment, 2011, 24(4): 343–363. |

| [48] | Pape U, Brandsen T, Pahl J B, et al. Changing policy environments in europe and the resilience of the third sector[J]. VOLUNTAS:International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 2020, 31(1): 238–249. |

| [49] | Paredes-rodriguez A A, Spierings B. Dynamics of protest and participation in the governance of tourism in Barcelona: A strategic action field perspective[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2020, 28(12): 2118–2135. |

| [50] | Pedeliento G, Andreini D, Dalli D. From mother’s ruin to ginaissance: Emergence, settlement and resettlement of the gin category[J]. Organization Studies, 2020, 41(7): 969–992. |

| [51] | Rey-García M, Calvo N, Mato-Santiso V. Collective social enterprises for social innovation: Understanding the potential and limitations of cross-sector partnerships in the field of work integration[J]. Management Decision, 2019, 57(6): 1415–1440. |

| [52] | Schudde L, Jabbar H, Hartman C. How political and ecological contexts shape community college transfer[J]. Sociology of Education, 2021, 94(1): 65–83. |

| [53] | Spence C, Carter C, Husillos J, et al. Taste matters: Cultural capital and elites in proximate strategic action fields[J]. Human Relations, 2017, 70(2): 211–236. |

| [54] | Taylor R, Rees J, Damm C. UK employment services: Understanding provider strategies in a dynamic strategic action field[J]. Policy & Politics, 2016, 44(2): 253–267. |

| [55] | Thornton P H, Ocasio W. Institutional logics and the historical contingency of power in organizations: Executive succession in the higher education publishing industry, 1958–1990[J]. American Journal of Sociology, 1999, 105(3): 801–843. |

| [56] | Wacquant L, Akçaoğlu A. Practice and symbolic power in Bourdieu: The view from Berkeley[J]. Journal of Classical Sociology, 2017, 17(1): 55–69. |

| [57] | Wadhwani R D. Interfield dynamics: Law and the creation of new organisational fields in the nineteenth-century United States[J]. Business History, 2018, 60(5): 628–654. |

| [58] | Werner M D, Cornelissen J P. Framing the change: Switching and blending frames and their role in instigating institutional change[J]. Organization Studies, 2014, 35(10): 1449–1472. |

| [59] | Willers J O. Seeding the cloud: Consultancy services in the nascent field of cyber capacity building[J]. Public Administration, 2022, 100(3): 538–553. |

| [60] | Wooten M E, Hoffman A J. Organizational fields: Past, present and future[A]. Greenwood R, Oliver C, Lawrence T, et al. The SAGE handbook of organizational institutionalism[M]. 2nd ed. London: Sage Publications, 2017. |