2024第46卷第7期

数字经济时代下,以大数据、云计算、物联网和以ChatGPT为代表的生成式人工智能等新兴数字技术得到了广泛应用(Kreuzer等,2022),加速了创业机会的形成,从而推动数字化新创企业的持续涌现(余江等,2018;Si等,2022)。数字化新创企业,即由数字技术驱动的新创企业,该类企业利用数字技术开发新产品或服务以建立独特的竞争优势(郭海等,2021)。根据《2020—2021中国新经济创业投资分析报告》,新创企业当前最紧迫的生存问题在于激烈的市场竞争。为保持竞争力,数字化新创企业需要认识到企业的成立并不是创业机会的终点,而是需要不断地对机会进行迭代。数字技术的发展打破了创业机会的边界,为持续完善机会提供了更加便捷高效的工具,加速了机会的迭代(Nambisan,2017;von Briel等, 2018)。根据国内外学者的研究,机会迭代是指新创企业根据环境的动荡变化和利益相关者的反馈等外界刺激,不断调整、完善或升级原有机会的过程,以获得相对成熟和稳定的机会,其本质是对创业机会构建过程的延续(Wood和Mckinley,2017;刘志阳等,2019;Sadreddin和Chan,2023)。这些迭代后的机会将转化为新产品、服务以实现价值创造和获取(Braver和Danneels,2018;Jamali等,2018)。通过对创业实践观察发现,面对数据治理、业务创新和行业更替加剧等挑战,以蔚来、字节跳动为代表的数字化新创企业通过机会迭代推动产品、服务或商业模式创新,获取竞争优势,而拜克洛克公司由于机会迭代意识不足,未能有效完善和升级原有机会,从而难以为用户提供体验更佳的产品和服务,导致小黄车ofo经历火热追捧之后快速走向了衰落。可见,机会迭代对于提升数字化新创企业的存活率至关重要。

目前创业机会研究主要从发现观或创造观出发对机会的形成过程展开激烈的讨论,却忽略了原有机会形成后不断迭代的动态过程(刘志阳等,2019)。Wood和Mckinley(2017)指出在企业成立后,对原有机会的构建是一个持续进行的过程。在以动态性、非线性和不确定性为特征的数字化情境下,本就不存在永久不变的“客观机会”,数字技术的开放性、可供性和可编辑性促使机会的建构性尤为显著,而机会迭代是机会建构过程的延续(Nambisan, 2017;郭润萍等,2022a)。可见,社会建构理论为探索数字情境下机会迭代机制提供了有效的视角。回顾已有的文献,目前机会迭代研究尚处于探索阶段,且关注点更多地集中于外部客户身上(郭润萍等,2023;张洪金等,2023)。实际上,对于受到资源约束的数字化新创企业而言,它们尤其需要通过自我提升以实现持续机会迭代,然而现有研究对此缺乏关注。因此,本研究试图回答“数字化新创企业如何通过完善自身以顺利实施机会迭代呢?”这一问题,以丰富机会迭代的研究视角,响应前人对于加强机会迭代研究的呼吁(刘志阳等,2019),并在Wood和Mckinley(2017)研究的基础上,深化企业创建后的机会建构研究,推动创业机会研究的发展。

在动荡的数字环境里,新创企业往往面临着资源短缺的问题(郭海等,2021),亟需从海量信息中有效地获取和运用与企业开发核心竞争力密切相关的知识即战略知识,以突破资源约束。因此,随着商业环境的不可预测性和动荡性的加剧,战略学习行为越来越受到企业的重视和学者的关注,尤其在数字化浪潮下(Sirén等,2017)。作为一种高阶的组织学习,战略学习涉及组织以更新其战略的方式处理战略知识的行为,包括战略知识的传播、解释和实施过程(Sirén 等,2012)。在数字技术的赋能下,数字化新创企业拥有更广泛的学习机会并能够灵活地进行战略学习,从而增强对不断变化的商业环境的理解(邬爱其等,2021),这有助于企业更好地整合资源,促使原有机会进化成一个新的版本。该版本引发最初的利益相关者新的需求,进而导致新一轮的循环,直到企业获得相对稳定的机会(Evansluong和Ramírez-Pasillas,2019),从而提升数字化新创企业竞争优势。因此,从战略学习角度,探讨数字情境下创业机会迭代的动力机制具有重要的理论价值和现实意义,本研究将致力于探索战略学习对数字化新创企业机会迭代的影响。

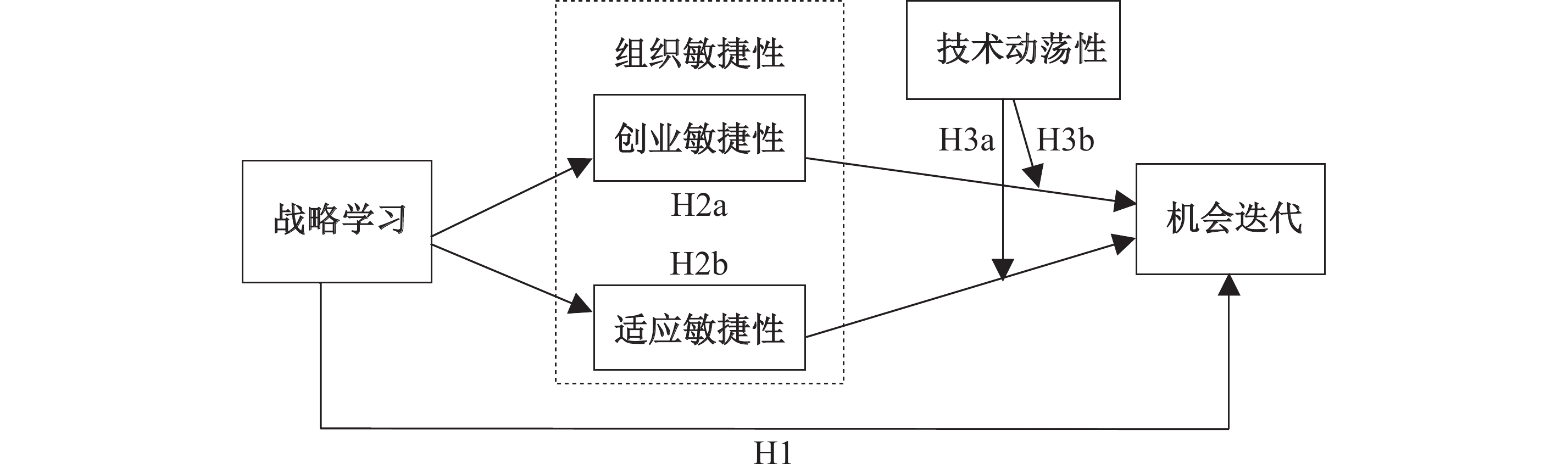

研究发现,企业的学习行为需要通过一定的路径产生最终的结果(Gavetti和Levinthal,2000)。因此,有必要探索战略学习提升机会迭代的中介路径。当前,数字创业环境正在以前所未有的速度发生变化,并且受到技术创新的持续推动。组织敏捷性作为一种动态能力,在瞬息万变的数字环境中对于新创企业具有更大的发挥价值(Felipe等,2016)。它包括创业敏捷性和适应敏捷性(Bharadwaj和Sambamurthy,2006),其中创业敏捷性是指以积极主动的方式(如引入新的业务模式和业务流程)预测和应对环境变化的能力,而适应敏捷性是一种反应型敏捷,指企业以防御方式感知新出现的机遇和威胁,灵活地采取响应或适应性行动的能力(Lee等,2008;Chakravarty等,2013)。不同于传统企业,其产品研发周期较长、更新速度较慢,数字化新创企业面临着市场变化迅速和数字技术迭代迅速的挑战,需要具备更高的组织敏捷性以预测和适应市场的新变化,促进原有机会的迭代,从而加快产品和服务更新升级的节奏。另外,数字化新创企业采取战略学习行为不断更新战略知识,能够提高企业应对动荡复杂局面的敏捷性(Liu等,2023)。可见,组织敏捷性受到战略学习的影响,同时对数字化新创企业机会迭代产生作用。因此,本研究将试图从组织敏捷性这一动态能力视角打开战略学习对数字化新创企业机会迭代作用的黑箱。

此外,数字技术作为数字创业的核心要素(郭海和杨主恩,2021),其可编辑性、可重新组合性和可生成性对抵御风险能力较弱的数字化新创企业的诸多方面产生了深刻的影响(Si等,2022)。研究发现技术动荡性是一个影响数字化新创企业未来发展的重要权变因素(郭润萍等,2022b;Troise等,2022)。为探究不同的技术环境动荡强度下,组织敏捷性对机会迭代影响效果的差异,本文将讨论技术动荡性在数字情境下对组织敏捷性即创业敏捷性和适应敏捷性发挥作用的权变效应。

综上,本研究基于数字情境创造性地将战略学习与创业领域的机会迭代这一构念建立理论联系,探索组织敏捷性的中介作用,并引入技术动荡性这一边界条件,以期为数字化新创企业顺利实施机会迭代提供有益的借鉴。本文可能的研究贡献主要体现在:第一,从新的视角深入挖掘数字情境下机会迭代的促进机制,进一步推动现有创业机会研究的发展。第二,引入组织敏捷性,打开战略学习对数字化新创企业机会迭代作用机制的黑箱,丰富了数字创业情境下战略学习作用机制研究。第三,揭示了技术动荡性是组织敏捷性影响数字化新创企业机会迭代的重要边界条件,进一步丰富了组织敏捷性作用的情境化研究。

二、研究回顾与假设提出(一)战略学习与机会迭代

基于社会建构理论,机会迭代是机会持续建构的过程,其体现为对原有机会不断升级和改造(Wood和Mckinley,2017)。新创企业在成立之初面临的不确定性较大,需要根据环境变化信息和利益相关者的需求反馈,更新原有机会的认知框架,并持续改进机会,这反映了机会的可持续性、互动性和迭代性(李雪灵等,2015;Sadreddin和Chan,2023)。在数字时代,数字技术能极大程度地降低试错成本,推动机会迭代愈发显著,即创业机会从产生、实施、拓展和再实施的过程速度更快(杜晶晶等,2022)。然而,并非所有企业都能顺利进行机会迭代(刘志阳等,2019)。数字环境的复杂性、易变性和模糊性对企业促进机会迭代的行为提出了更高的要求。数字化新创企业需要战略学习获取、整合和配置资源,以突破资源约束,推动机会迭代。相较于一般组织学习,战略学习的特殊之处在于其聚焦于战略知识的管理过程,着眼于未来战略变化,注重通过获取和运用战略知识来提高组织的战略变革能力,服务于组织未来的竞争优势(Sirén等,2012, 2017)。在战略学习作用下,新创企业结合数字化环境审时度势、完善自身知识结构,发现原有机会的不足(Garrett等, 2009;方世建等,2013),从而对原有机会进行调整、优化或升级。

不同于传统背景下的战略学习,数字情境下的战略学习表现出显著的特征,这有助于数字化新创企业机会迭代。首先,战略知识的传播更快。数字平台为战略知识的传播和共享提供台阶(Gupta和Bose,2019),加速数字化新创企业获得战略知识。同时,数字化新创企业灵活的组织结构和开放的创新环境也加速这些知识在部门内部和部门之间的转移(Sirén等,2017),推动战略共识的达成,从而加速机会的迭代。其次,战略知识的解释更加精确。数字技术,如数据挖掘和大数据分析使数字化新创企业能够从海量信息中精准获取市场趋势、竞争环境和行业动态的信息(简兆权等,2022),为高效实现机会迭代赋能。最后,战略知识的实施更加有效。数字基础设施的独特力量和新创企业低路径依赖性使新的战略知识能够更快地被整合和制度化(Gupta和Bose,2019),从而推动数字化新创企业实施新的战略机会,指导组织成员的行动,以创新或改进产品、服务和流程。总体而言,在数字技术的作用下,数字化新创企业的战略学习优势得到增强,使企业从全局和长远的发展方向、目标和任务角度出发,对原有机会进行重新思考或调整,进而驱动机会快速迭代。因此,本研究提出假设:

H1:战略学习促进数字化新创企业的机会迭代。

(二)组织敏捷性的中介作用

与传统企业相比,数字化新创企业由于规模较小、组织结构简单,能够更快速地做出决策和调整策略(Ebben和Johnson,2005;郭海等,2021)。此外,数字技术赋能新创企业的业务流程更加智能化和自动化,这进一步促进组织呈现出敏捷性的特点(Gupta和Bose,2019)。然而,数字环境的不确定性、复杂性和易变性同样对数字化新创企业的敏捷能力提出了更高的要求,其往往需要快速响应市场变化和客户需求,不断创新,加快迭代产品和服务,以应对市场需求和竞争压力,因此,组织敏捷性对于数字化新创企业的生存和发展具有显著的影响(AlNuaimi等,2022)。具有创业敏捷性的数字化新创企业能够创造全新的业务方法、流程、产品或服务,主动感知和应对环境变化(Bharadwaj和Sambamurthy,2006;Leonhardt等,2016)。而具有适应敏捷性的数字化新创企业能够专注于行动,如改进现有产品或业务流程,以适应环境变化(Bharadwaj和Sambamurthy,2006;Leonhardt等,2016)。根据社会建构理论,机会的发展不是孤立的,而是社会建构的过程(Wood和Mckinley,2017)。组织敏捷性使数字化新创企业在与社会结构互动中能够快速感知外部环境的变化,获取利益相关者的反馈并有效整合、配置资源,以激发机会的迭代(Li等,2010a;方世建等,2013)。同时,基于组织学习理论,组织学习有助于企业动态能力的形成和维持(卢启程等,2018)。企业动态能力的发展也依赖于通过学习所积累的知识(Easterby-Smith等,2018)。相比于成熟企业,新创企业具有更强的学习优势,但风险承受能力较弱。战略学习作为一种特定的组织学习为其提供了更多的战略选择,以增强应对未来不确定性的能力(Anderson等,2009)。此外,战略学习通过开发、利用数字技术的开放性、可供性和自生长性的潜力(Nambisan,2017),促使数字化新创企业更好地理解数字环境变动的威胁和机遇,从而更加敏捷地感知或应对变化。因此,本研究认为,积极投入战略学习的数字化新创企业能够提升组织敏捷性这一动态能力,从而促进机会迭代,即组织敏捷性在战略学习与数字化新创机会迭代的关系中具有中介效应。

首先,数字化新创企业通过战略学习,获取和利用超出其现有领域的全新战略知识,提升创业敏捷性。而创业敏捷性往往与主动性、创新性和冒险精神有关(Wairimu等,2022)。研究发现,战略对新创企业的生存至关重要,并且一些新创企业是目标导向型企业,采取培养主动预测和应对变化能力的战略,表现出较强的创业敏捷性(林嵩等,2006;Zou等2010;Chakravarty等,2013;Galkina等,2022)。这些企业作为行业的领先者,主动感知变化并采取创新行动应对变化,比如利用数字技术的开放性创造新的资源组合,激进式地推动机会迭代。具体而言,一方面,进行战略学习的数字化新创企业在组织内传播、解释和应用与战略有关的全新的知识和技能,包括创新和变革管理知识、全新的技术和产品研发技能等以增强创业敏捷性。在数字平台和数字基础设施的作用下,进行战略学习的数字化新创企业还能够以较低的交易成本与不同类型的客户建立联系,实现动态互动,加强对外部新知识和新技术的掌握(Gupta和Bose,2019),促进企业在动荡的数字环境里主动应对变化的能力,比如推动激进的战略活动,实施新的商业模式,制定新的战略目标等。另一方面,创业敏捷性使数字化新创企业能够主动地收集和处理关于潜在客户需求、新技术或新市场的大量信息和反馈,以指导机会迭代。具有创业敏捷性的数字化新创企业致力于成为行业的先驱者、探索者,采取的战略倾向于培养组织预测技术和市场变化趋势,并积极响应甚至创造环境变化的能力(Chakravarty等,2013)。它们不断探索和寻求新兴的潜在机会,在探索、冒险和创新等活动中建立新型的客户关系,通过与客户积极互动获取客户对新创意的反馈,并利用数据监测、数据仓库的高质量信息流来指导下一步实践(Li等,2010a),大幅度推动机会迭代。因此,创业敏捷性可以驱动这些企业结合市场信息和反馈创造性地调整和升级原有机会,从而在新市场上提供新产品或新服务来调整其定位和战略活动(Leonhardt等,2016),以获得先发优势,引领市场。

其次,战略学习促使数字化新创企业充分利用现有业务领域的战略知识提升适应敏捷性,而具有适应敏捷性的数字化新创企业能够与利益相关者保持紧密联系,理解影响其业务的重要变化,并利用数据分析工具和方法将吸收到的关键战略信息有效地整合到机会的增量迭代中(钱雨等,2021),从而实现原有机会的快速优化和完善。具体而言,一方面,战略学习使数字化新创企业将现有知识,如客户管理、业务流程和技术设备等知识进行收集、过滤、吸收和内化,提升适应敏捷性。随着数据分析技术的成熟,进行战略学习的数字新创企业可以对已有的数字资源进行挖掘和分析,充分利用现有资源,调整目前战略,以提高对不断变化的市场环境的反应能力,达到保持现有的优势基础或追赶竞争对手的目的(Bharadwaj和Sambamurthy,2006)。另一方面,适应敏捷性使数字化新创企业具有弹性和吸收环境冲击的能力(Overby等,2006),能够迅速识别、调整和适应市场变化,推动机会有效迭代,以改进和优化原有产品和服务。具备适应敏捷性的数字化新创企业能够激活所需的资源和提高配置资源的弹性,从而快速应对环境和行业实践的变化(Lee等,2008)。同时,注重与从事现有商业活动的利益相关者建立高质量关系,并且利用大数据进行客户关系管理,提升企业内外部沟通的质量和效率,从而更快地将获取的客户需求和反馈应用到机会迭代中。因此,适应敏捷性可以推动这些企业采用精益化管理方法充分利用有限的资源,提高资源配置效率(钱雨等,2021),通过市场测试和与客户的早期以及后续互动(Ghezzi和Cavallo,2020),渐进式地优化和升级原有机会,从而修改和调整其产品和服务,以维持现有的竞争优势。

综上,组织敏捷性即创业敏捷性和适应敏捷性受到战略学习的影响,同时也对数字化新创企业机会迭代产生作用。因此,本文提出假设:

H2a:战略学习通过提升创业敏捷性促进数字化新创企业机会迭代。

H2b:战略学习通过提升适应敏捷性促进数字化新创企业机会迭代。

(三)技术动荡性的调节作用

技术的不断发展及其与数字经济的持续互动可以启动、创造或改变创业过程(蔡莉等,2019),推动产品创意和服务创新在反复的实验和实施周期中迅速形成、制定和修改。技术动荡性是指技术变化呈现的复杂性、不确定性以及不可预测性(王媛等,2020)。实践表明,技术动荡性可能使企业原有的技术、产品和市场等方面的优势减少,也可能为企业的现有运营和创新活动带来了新的机遇,特别是对虚拟现实、数据挖掘和云计算等技术变化敏感的数字化新创企业而言。面对无法准确预测和未来可能发生的技术变革,数字化新创企业为实现机会迭代,获得持续发展,需要同时具备创业敏捷性和适应敏捷性这两种可以有效预测和应对变化的动态能力。研究表明,随着科技的迅猛发展,技术环境的变化已成为数字化新创企业管理中重要的权变因素之一(Troise等,2022)。因此,本文认为技术动荡性是影响数字情境下组织敏捷性即创业敏捷性和适应敏捷性发挥作用的边界条件。

相比于传统情境下的成熟企业,数字化新创企业正处于市场需求变化迅速,产品和服务持续推陈出新的环境里。特别是数字技术的出现,改变了传统的治理和管理模式,使当前的商业竞争环境异常激烈(Si等,2022)。在这种高动荡性的技术环境下,数字化新创企业需要打破原有框架,利用新技术和新知识实现原有创业机会的迭代升级,创造竞争优势。创业敏捷性能够引入一种新的产品或服务,推动数字化新创企业的机会激进型迭代,以主动变革的方式应对快速变化的技术环境(Leonhardt等,2016)。而适应敏捷性是企业抵御对其当前竞争地位的威胁,或跟上新兴行业最佳实践的能力(Lee等,2008)。具有适应敏捷性的数字化新创企业难以预测快速变化的数字环境,并且被动适应的特点阻碍其大幅调整或更新原有机会。因此,在高技术动荡环境下,创业敏捷性对数字化新创企业的机会迭代发挥更大的作用,而适应敏捷性在这种情况下发挥的作用相对较弱。然而,在低技术动荡性下,基于创业敏捷性的数字化新创企业为了破坏竞争对手现有的竞争优势,倾向于通过突破性创新来渗透新市场(Leonhardt等,2016)。而大量的研发和试错等探索性行为需要消耗企业大量的人力、物力和财力,对于资源有限,抗市场风险、技术风险和资金风险能力不足的数字化新创企业来说是一项极大的挑战(郭润萍等,2022b)。当技术环境趋向稳定时,数字化新创企业期望的战略目标是保持现有竞争地位,同时对环境变化具有弹性(Chakravarty等,2013)。具有适应敏捷性的数字化新创企业能够从行业技术变革的干扰中恢复,专注于行动,比如在不对原有机会进行重大调整的情况下改进业务流程,产品或服务,以捍卫其竞争地位(Overby等,2006)。因此,在低技术动荡环境下,适应敏捷性对数字化新创企业的机会迭代发挥更大的作用,而创业敏捷性在这种情况下发挥的作用相对较弱。

综上,当技术动荡加剧时,创业敏捷性对数字化新创企业机会迭代的积极影响增强,而适应敏捷性对其的积极影响减弱。因此,本研究提出假设:

H3a:技术动荡性负向调节适应敏捷性对数字化新创企业机会迭代的作用。

H3b:技术动荡性正向调节创业敏捷性对数字化新创企业机会迭代的作用。

综上,本研究提出的理论模型见图1。

|

| 图 1 理论模型 |

(一)数据收集

本文的研究对象为数字化新创企业,研究通过问卷调查收集样本数据。根据学者们普遍采用的划分标准,新创企业被定义为成立年限小于或等于8年的企业(Zahra和Bogner,2000;Larrañeta等,2014;Proksch等,2021)。同时,根据《2020年中国数字经济发展白皮书》,数字行业可划分为软件业、互联网业、电信业和电子信息制造业等。因此,本研究在这些数字行业中,选取了成立年限小于或等于8年的企业作为样本企业。为保证样本选择的多样性和调查区域的全面性,本研究参考了北京大学国家发展研究院发布的“2020年中国区域创新创业指数”,确定了广东、浙江等高活跃度地区和重庆、河南等中活跃度地区以及吉林、辽宁等低活跃度地区作为调研区域,以减少经济发展水平和地域情况对研究结果的影响。在问卷设计上,全面梳理相关文献,尽可能选择国内外代表性文献中较为成熟的量表。对于英文量表,将其翻译成中文。为了加强问卷题项的有效性,本研究征求并根据数字创新创业管理相关领域5名专家学者的意见,对问卷题项进行完善,形成初步的问卷。为进一步发现潜在的问题,提升问卷题项的适用性,2021年11月,本研究开展了预调研工作:借助课题组与调研地区孵化器或产业园相关管理部门的合作关系,团队亲赴浙江省和吉林省分别对当地10家代表性数字化新创企业的创始人或高管团队进行面对面访谈,现场发送并回收20份问卷,根据他们的反馈和修改意见调整问卷设计和修正具体题项,直至没有新的意见涌现,形成了最终版本的问卷。

2021年12月—2022年2月,本研究在各调研区域的科技孵化器或软件园管理人员的帮助下,开展了正式调研工作。受疫情影响,问卷收集以线上线下相结合的方式进行。(1)线下收集:课题组成员在浙江省、吉林省和辽宁省对愿意接受调研的154家企业开展线下访谈式调研,获取线下问卷154份。(2)线上收集:课题组成员对位于广东、重庆、河南地区同意受访的170家企业开展线上调研工作,向其预约受访时间,并通过微信或电子邮件向其发送问卷。为确保受访者是创始人或高管人员,在其填写问卷时,课题组成员通过电话或微信语音的方式确认受访者的个人信息,并与他们保持线上沟通,为其提供问卷题项的解释说明,以使其充分理解问卷的内容。此外,课题组在正式问卷调查中设置了一些问题,要求填写者提供他们的职位、公司名称等信息,以便在后续数据整理过程中,剔除不符合本次调研对象的样本。最后,获得线上问卷170份。

在上述调研过程中,课题组共联系到484家数字化新创企业,向愿意参与调研的企业累计发放了324份问卷。在剔除企业成立年限大于8年、问卷填写者的职位信息非创始人或高管团队成员,以及填写不完整、倾向性明显的无效样本后,分别获得线下有效问卷106份,线上有效问卷97份,总计有效样本203份,有效样本回收率为62.65%。其中,高活跃地区的企业72家(广东38家,浙江34家),中活跃地区的企业59家(重庆35家,河南24家)以及低活跃地区的企业72家(吉林42家,辽宁30家);46.31%的企业成立时间小于两年,剩余企业均在8年以内;32.02%的企业拥有在职员工数量在51—200人,29.16%的企业拥有在职员工数量在21—50人;81.77%为非国有企业,余下为国有企业;企业主要集中于软件产业与互联网行业,占比51.23%。根据已有研究,成立时间较短甚至1年的数字化新创企业具有显著的数字创业特征,借助数字技术和政策支持,通常在短时间内形成了初步的运营模式和初代的产品/服务(杨波,2011;Ziakis等,2022)。战略学习、组织敏捷性和机会迭代对于新兴阶段的数字新创企业具有重要意义,具体原因如下:第一,受资源限制的影响,战略学习对新兴阶段的创业公司提高其生存能力尤为重要(Teece,2010;Zhao等,2021)。并且,创业初期的企业往往是更好的战略学习者(Anderson等,2009)。第二,为快速感知和应对数字创业环境的动态性和复杂性,新创企业注重组织敏捷性的培养(AlNuaimi等,2022;Alghamdi和Agag,2024)。同时,成立时间较短的数字化企业缺乏严格的层级约束,能够构建起开放且灵活的环境(Yoo等,2012;Gupta和Bose,2019),表现出较强的组织敏捷性。第三,正如表1所示,公司年龄与数字化新创企业机会迭代显著负相关,在成立初期,数字化新创企业机会迭代的发生更频繁(von Briel等, 2018)。由于这些企业运营模式尚不稳定,利益相关者对机会可行性的共识较弱(Wood和Mckinley,2017),尤其需要加强机会迭代,调整其产品、服务和价值主张,以适应不断变化的市场环境(Ghezzi 和Cavallo, 2020)。因此,研究样本分布(年龄小于3年的公司占比46.31%)适合用于本文研究,研究样本具有较强的有效性。另外,本研究比较了早期(前10%)和后期(后10%)获取的样本数据,两者在公司年龄和规模的T检验结果均不显著(p>0.10),表明本文中无响应偏差不严重。

| 变量 | 均值 | 标准差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 机会迭代 | 4.417 | 0.914 | 1 | |||||

| 2 战略学习 | 4.610 | 0.472 | 0.393** | 1 | ||||

| 3 创业敏捷性 | 4.589 | 0.538 | 0.417** | 0.612** | 1 | |||

| 4 适应敏捷性 | 4.607 | 0.526 | 0.468** | 0.606** | 0.579** | 1 | ||

| 5 技术动荡性 | 4.336 | 0.840 | 0.379** | 0.225** | 0.292** | 0.153* | 1 | |

| 6 公司年龄 | 0.928 | 0.688 | −0.222** | −0.078 | −0.053 | −0.011 | −0.207** | 1 |

| 7 公司规模 | 4.312 | 1.323 | 0.131 | −0.038 | 0.048 | 0.003 | 0.177* | −0.064 |

| 8 所有制 | 0.180 | 0.387 | −0.062 | −0.137 | −0.108 | −0.096 | 0.031 | −0.187** |

| 9 创始人性别 | 0.290 | 0.453 | −0.165* | −0.030 | 0.033 | 0.016 | 0.046 | 0.030 |

| 10 行业_1 | 0.170 | 0.374 | −0.330** | −0.133 | 0.024 | −0.073 | −0.003 | 0.099 |

| 11 行业_2 | 0.260 | 0.438 | 0.150* | 0.035 | 0.029 | 0.052 | 0.027 | −0.124 |

| 12 行业_3 | 0.260 | 0.440 | −0.021 | −0.002 | −0.051 | −0.031 | −0.178* | 0.015 |

| 13 行业_4 | 0.060 | 0.245 | 0.088 | 0.038 | −0.053 | 0.033 | −0.009 | 0.154* |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||

| 7 公司规模 | 1 | |||||||

| 8 所有制 | 0.246** | 1 | ||||||

| 9 创始人性别 | −0.053 | 0.012 | 1 | |||||

| 10 行业_1 | −0.004 | 0.062 | 0.184** | 1 | ||||

| 11 行业_2 | 0.156* | −0.043 | 0.029 | −0.263** | 1 | |||

| 12 行业_3 | −0.054 | 0.039 | −0.028 | −0.267** | −0.349** | 1 | ||

| 13 行业_4 | −0.230** | −0.123 | 0.013 | −0.117 | −0.153* | −0.155* | ||

| 注:*表示p<0.05,**表示p<0.01 | ||||||||

(二)测量工具

本研究的量表主要参考已有研究采用的成熟量表,并根据实际研究内容进行适当调整。各变量均采用1—5的李克特量表进行测量,范围从1(非常不同意)到5(非常同意)。

1.机会迭代。通过系统的文献梳理,本研究借鉴和剖析机会迭代的内涵界定即新创企业根据利益相关者的反馈、环境的变化,对原有创业机会进行调整、完善和升级的过程(Wood和Mckinley等,2017;刘志阳等2019),形成了相关访谈提纲。随后,对来自我国多区域的数字化新创企业的10名创业者进行半结构化访谈。参考已有研究的做法,我们运用扎根理论对访谈内容进行编码处理和分析(单标安等,2013),并初步形成相应的测量题项。最后,通过与创业研究领域的5名专家学者的讨论,确定了初步的机会迭代量表。此外,结合访谈式问卷和预调研,进一步修改和完善具体题项内容。最终采用了 “在公司创建后,我们仍然会对创业机会不断进行试错和调整”“我们会根据利益相关者的反馈快速对原有创业机会进行部分调整和完善”“我们会根据环境变化快速对原有的创业机会进行部分的调整和完善”等5个题项对机会迭代进行测量。

2.战略学习。采用Sirén等(2012)开发的战略学习量表,共14个题项。在剔除了3个因子载荷过低的题项后,量表的信度得到明显提高。因而,最终保留了11个有效题项,包括“在我们的公司内部,重要的战略信息积极地在不同部门之间共享”“在会议中,我们试图理解每个人关于新的战略信息的观点”和“我们工作小组获得的战略知识用于改进产品、服务和流程”等。

3.组织敏捷性。采用了Chakravarty等(2013)开发的组织敏捷性的量表,其中组织敏捷性被划分为创业敏捷性和适应敏捷性。新创企业可以同时具备创业敏捷性和适应敏捷性。创业敏捷性体现了企业的战略倾向,注重培养主动预测和应对变化的能力。适应敏捷性则强调企业对外部环境冲击的吸收能力(Chakravarty等,2013)。因此,本文用包含“我们的战略强调培养可预测各种情况的能力”等4个题项测量创业敏捷性,以及用包含“我们的组织有能力吸收环境带来的冲击”等4个题项测量适应敏捷性。

4.技术动荡性。结合数字行业中技术迭代更新快的特点,采取 Jaworski和Kohli(1993)开发的技术动态性量表,用包含“我们所从事的领域中技术变化很快”等4个题项测量。

5.控制变量。根据已有创业研究,公司年龄(公司运行年份取自然对数)、公司规模(在职员工人数取自然对数)、所有制(非国有取值为0,国有取值为1)、创始人性别(男性取值为0,女性取值为1)和所处行业(以电信业为基准生成虚拟变量)可能会对机会迭代产生一定的影响(Foss等,2013),因此对上述变量进行控制。

四、数据分析本研究采用偏最小二乘结构方程建模(PLS-SEM)进行实证检验,PLS-SEM广泛应用于管理学领域中的多变量模型分析(Cepeda-Carrion等,2019)。已有研究表明,PLS-SEM适用于复杂结构方程模型,并且对样本数量以及数据的正态性没有严格限制(Hair等,2019)。

(一)信度和效度检验分析

经系统检验,各变量的CR值和Cronbach’s α系数均在0.800以上,因此,各变量均具有较高好的信度。此外,因子载荷系数基本大于0.7,平均方差提取量(AVE)均大于0.5,这表明测量结果的效度水平较高。为进一步检验量表的区分效度,本研究应用Fornell-Larcker标准(各变量AVE值的平方根均大于变量自身与其他变量之间的相关系数)和异质—单质比率(heterotrait-monotrait ratio,简称 HTMT)标准(特质间相关与特质内相关的比率值,即HTMT值低于0.85)对数据进行检验,结果显示,各变量AVE值的平方根均大于变量自身与其他变量之间的相关系数,且HTMT值均低于0.85

(二)共同方法偏差检验

本研究采取程序控制和统计检验以有效控制共同方法偏差对研究的影响。在程序控制上,向受访者解释了问卷数据只用于学术研究且保证他们的匿名性,并对专有名词进行解释,同时,随机调整问题的顺序。在统计检验上,采用了Harman单因素检验法来检验可能存在的共同方法偏差,结果显示,第一个因子的解释方差低于40%。此外,采用了由Kock (2015)提出的完全共线评价方法(full collinearity assessment method for PLS-SEM),结果显示,各变量VIF均低于3.3,说明共同方法偏差对数据的影响并不严重。

(三)描述性统计分析和相关性分析

本研究使用SPSS26.0计算变量的均值、标准差和Pearson相关系数,表1是变量的描述性统计和相关性分析结果,分析结果表明主要变量之间有显著的相关性,为进一步探索它们的关系提供了初步依据。

(四)实证分析与结果

本研究建立多个结构方程模型,依次检验主效应、中介效应和调节效应。结果如表2、表3所示,其中,方差膨胀因子(VIF)用于检验多重共线性,指标范围为1~2.079,均低于3的阈值,表明本研究并没有严重的多重共线性问题。此外,各个关系的效应量(f2)如表2所示,显著性关系的效应量有弱(0.02< f2<0.15),中(0.15 <f2< 0.35)和强(f2>0.35)三个等级(Urbach和Ahlemann,2010)。

| 假设 | 路径 | 系数 | 标准误 | f2 | VIF | 结果 |

| 模型1−1(主效应检验) | ||||||

| H1 | 战略学习→机会迭代 | 0.343** | 0.086 | 0.163 | 1.046 | 支持 |

| 模型1−2(中介效应检验) | ||||||

| 战略学习→机会迭代 | 0.006 | 0.088 | 0.000 | 2.001 | ||

| 战略学习→创业敏捷性 | 0.619** | 0.110 | 0.623 | 1.000 | ||

| 战略学习→适应敏捷性 | 0.612** | 0.108 | 0.598 | 1.000 | ||

| 创业敏捷性→机会迭代 | 0.232** | 0.078 | 0.049 | 1.893 | ||

| 适应敏捷性→机会迭代 | 0.306** | 0.091 | 0.090 | 1.810 | ||

| 模型1−3(调节效应检验) | ||||||

| 战略学习→机会迭代 | −0.020 | 0.094 | 0.000 | 2.027 | ||

| 战略学习−→创业敏捷性 | 0.619** | 0.110 | 0.623 | 1.000 | ||

| 战略学习→适应敏捷性 | 0.612** | 0.108 | 0.598 | 1.000 | ||

| 创业敏捷性→机会迭代 | 0.224* | 0.091 | 0.048 | 2.079 | ||

| 适应敏捷性→机会迭代 | 0.256** | 0.094 | 0.063 | 2.072 | ||

| 技术动荡性→机会迭代 | 0.298** | 0.100 | 0.140 | 1.260 | ||

| H3a | 技术动荡性×创业敏捷性→机会迭代 | 0.198* | 0.090 | 0.050 | 1.484 | 支持 |

| H3b | 技术动荡性×适应敏捷性→机会迭代 | −0.107 | 0.104 | 0.016 | 1.504 | 不支持 |

| 注:*表示p<0.05,**表示p<0.01 | ||||||

| 假设 | 路径 | 系数 | 标准误 | 95%的置信区间 | 效应占比 | 结果 |

| H2a | 战略学习→创业敏捷性→机会迭代 | 0.276 | 0.110 | [0.084,0.511] | 42.27% | 支持 |

| H2b | 战略学习→适应敏捷性→机会迭代 | 0.350 | 0.122 | [0.124,0.596] | 53.60% | 支持 |

| 中介效应的比较(C1) | −0.074 | 0.184 | [−0.433,0.298] | |||

| 战略学习→机会迭代(直接效应) | 0.027 | 0.150 | [−0.269,0.322] | 4.13% | ||

| 战略学习→机会迭代(总效应) | 0.653 | 0.110 | [0.404,0.836] | 100% |

模型1-1中除控制变量外,仅加入自变量(战略学习)与因变量(机会迭代)进行主效应检验,结果显示,战略学习对机会迭代有显著的正向影响(β=0.343,p<0.01),假设1成立。

模型1-2在模型1-1的基础上加入中介变量(创业敏捷性与适应敏捷性),结果显示,战略学习对创业敏捷性(β=0.619,p<0.01)和适应敏捷性(β=0.612,p<0.01)有显著的正向影响,同时,创业敏捷性(β=0.232,p<0.01)和适应敏捷性(β=0.306,p<0.01)对机会迭代有显著的正向影响,为假设2a和假设2b提供初步判断的依据。使用Bootstrap方法自抽样5000次进行中介效应检验,结果见表3,创业敏捷性在战略学习对机会迭代影响过程中的中介效应显著(置信区间不包括0);而适应敏捷性在战略学习对机会迭代影响过程中的中介效应同样显著(置信区间不包括0)。因此,战略学习通过促进创业敏捷性和适应敏捷性来促进机会迭代,假设2a和假设2b得到检验。另外,由中介效应的比较结果可知,创业敏捷性和适应敏捷性的中介作用并没有显著差异(置信区间包括0)。

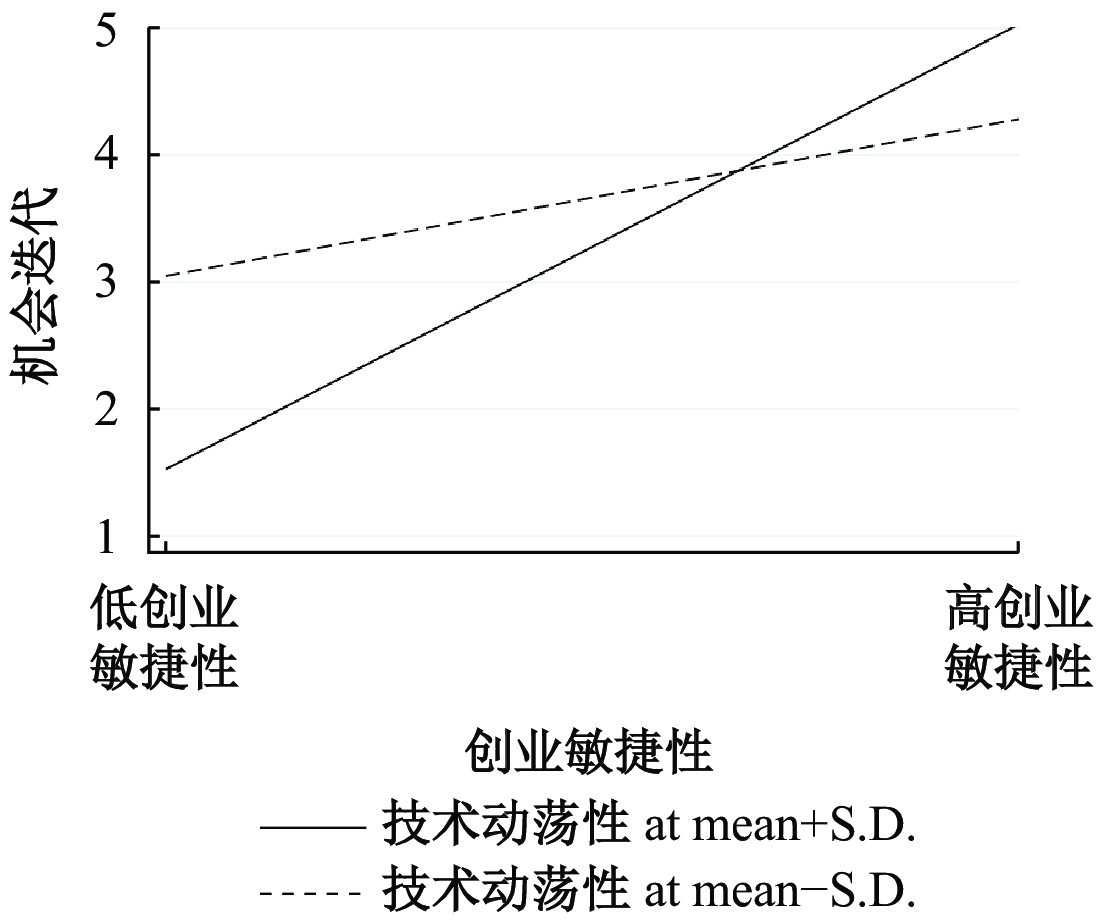

模型1-3在模型1-2的基础上加入调节变量(技术动荡性)以及调节变量和中介变量的交互项,结果显示,技术动荡性对创业敏捷性与机会迭代的正向关系有积极的调节作用(β=0.198,p<0.05),支持假设3a,调节效应图如图2所示。技术动荡性对适应敏捷性与机会迭代的正向关系没有显著的调节作用(β=−0.107,p>0.05),不支持假设3b。此外,对有调节的中介作用进行检验,在较高水平的技术动荡(Mean+1SD)下和较低水平的技术动荡(Mean−1SD)下,创业敏捷性的中介效应存在明显差异(95%的置信区间为[0.014,0.830],不包括0),同时,有调节的中介指数显著(0.278),95%的置信区间为[0.009,0.552],不包括0),即技术动荡性对创业敏捷性在战略学习与机会迭代间的中介作用有积极的调节作用。在较高水平的技术动荡(Mean+1SD)下和较低水平的技术动荡(Mean−1SD)下,适应敏捷性的中介效应不存在明显差异(95%的置信区间为[−0.695,0.182],包括0),同时,有调节的中介指数不显著(−0.158),95%的置信区间为[−0.462,0.121],不包括0),即技术动荡性对适应敏捷性在战略学习与机会迭代间的中介作用没有显著的调节作用。

|

| 图 2 技术动荡性对创业敏捷性和机会迭代间关系的调节作用 |

(五)稳健性分析

为保证分析结果的稳健性,首先,利用Process宏程序进行了多元回归分析。其次,参考李慧慧等(2022)的研究,利用SPSS软件从原先样本中随机抽取70%样本再次进行检验。最后,由于解释变量和被解释变量之间可能存在互为因果的内生性问题,考虑到机会迭代、创业敏捷性、适应敏捷性对战略学习的潜在影响,本研究借鉴Li等(2010b)推荐的三阶段层次回归模型(three-stage hierarchical regression model)进行内生性检验:在第一阶段,做出机会迭代、创业敏捷性、适应敏捷性对战略学习的回归方程,通过回归分析可知,机会迭代、创业敏捷性、适应敏捷性对战略学习的影响关系(β=0.036,p>0.05;β=0.331,p<0.01;β=0.318,p<0.01),证实内生性问题的存在和进行纠正的必要性。在第二阶段,用上述回归方程中战略学习对机会迭代的残差作为战略学习的代理变量(它代表了未被机会迭代所解释的战略学习水平),做出机会迭代关于代理变量的主效应检验的回归方程,进行检验。再用上述回归方程中战略学习对机会迭代、创业敏捷性、适应敏捷性的残差作为战略学习的代理变量(它代表了未被机会迭代、创业敏捷性、适应敏捷性所解释的战略学习水平),做出机会迭代关于代理变量的中介效应回归方程,进行检验。在第三阶段,加入调节变量(技术动荡性)及其与代理变量的交互项以进一步验证调节效应,以上检验结果与PLS-SEM检验结果基本相同

此外,数据来源的异质性可能会影响结论的稳健性,因此,本研究利用PLS-SEM的多群组分析(multigroup analysis,MGA)评估数据中亚组间是否存在显著差异。样本根据控制变量(公司年龄、公司规模、所有制、创始人性别、行业)依次划分为两组进行检验,结果显示,公司年龄(1—4年对比5—8年)、所有制(非国有制对比国有制)、创始人性别(男对比女)、行业(行业_a对比行业_b

(一)研究结论与讨论

在数字化的浪潮中,数字技术加速了创业机会的涌现,推动更多数字化新创企业的成立,但其后续的生存问题引起不少学者的关注。数字创业实践表明,高效的机会迭代将有助提升数字新创企业的存活率,进一步呵护中国经济“毛细血管”。现有研究已经指出了机会迭代对新创企业的重要性,并对机会迭代的过程和前因进行了少量的探索(刘志阳等,2019;张洪金等,2023),但仍然存在一个关键的研究问题尚未充分揭示:数字化新创企业如何通过完善自身以顺利实施机会迭代呢?因此,本研究基于组织学习理论和社会建构理论,深入阐释战略学习对数字化新创企业机会迭代的促进机理,从而推动相关研究的发展。

首先,本研究发现数字化新创企业机会迭代的关键点之一在于其是否进行战略学习以构建组织敏捷性。这一研究发现响应了刘志阳等(2019)对企业机会迭代的发生机制进行更深层次探讨的号召。尽管已有学者提出企业以客户导向或重视客户体验有利于机会迭代(郭润萍等,2023;张洪金等,2023),但“打铁还需自身硬”,随着数字环境动荡性的增加,资源有限的数字化新创企业需要思考如何完善自身以提升机会迭代的效率,然而,现有研究对此缺乏关注。本研究引入战略学习和组织敏捷性,探究上述因素对数字化新创企业机会迭代的驱动作用,为探索机会迭代动力机制提供了新的研究视角。此外,本研究还发现公司年龄和创始人性别和数字化新创企业机会迭代存在着显著的相关关系(如表1所示)。首先,随着公司年龄的增长,数字化新创企业逐渐成熟,已获得利益相关者对现有机会可行性的广泛共识,并对机会开发形成了较为稳定的惯例,这些都可能导致机会迭代的动力减弱(Wood和Mckinley,2017)。其次,不同于男性创始人具有更高冒险精神和试错意识,女性创始人常常以谨慎和稳健的姿态出发,风险规避意识较高(刘鹏程等,2013),这导致其所创建的数字化新创企业的机会迭代程度较低。上述研究发现将有利于激发更多学者探索创始人特征和企业特征对于机会迭代的影响。

其次,本研究发现数字化新创企业战略学习能够提升组织敏捷性,以促进机会迭代。这一发现与Corbett(2005)的研究结论一致,即学习理论在机会开发和调整的过程中发挥重要作用,同时进一步印证了组织敏捷性对新创企业应对激烈动荡的数字环境至关重要这一观点(Felipe等,2016)。数字情景下,机会迭代频繁发生,但并非所有企业都能成功进行机会迭代(刘志阳等,2019)。鉴于战略学习对于新兴阶段的创业公司的重要性(Teece,2010;Zhao等,2021),本研究创造性地建立了战略学习与企业创建后机会迭代的理论联系,并以组织敏捷性为关键中介路径,打开战略学习对机会迭代作用机制黑箱,丰富了战略学习作用机制研究。另外,中介效应的比较结果显示,95%置信区间为[−0.433,0.298],置信区间包括零(见表3),可见,创业敏捷性和适应敏捷性的中介作用无显著差异。由此可见,在中国情境下,创业敏捷性和适应敏捷性对数字化新创企业同样重要,这与Guo等(2023)的研究发现相一致,中国数字新创企业需要具备创业敏捷性或适应敏捷性,以应对庞大而多元化的市场需求、数字化领域的政策和法规、持续涌现的新技术等环境变化。

最后,本研究还揭示了技术动荡性具有“催化剂”的作用,即当技术动荡性处于高水平时,创业敏捷性对数字化新创企业机会迭代的积极作用得到显著增强。这一发现与Troise等 (2022)的研究相呼应,即技术环境的变化是数字化新创企业管理中重要的权变因素。本研究还发现技术动荡性对适应敏捷性与数字化新创企业机会迭代之间关系的影响不显著,出现这一结果的原因可以用中国的商业背景解释:一是中国经济发展进入新常态,新创企业需要不断适应市场变化,从外部环境的干扰中恢复过来(Zhang和Chen,2017)。二是受中国传统文化的影响,新创企业仍存在一定保守的心态。这种心态可能源于对稳定性和可靠性的追求,使得新创企业更加注重在发展过程中进行调整和适应,以减低风险(常建坤,2006)。三是中国的新创企业对政策敏感。根据已有研究,新创企业为了维持现有价值,会保持弹性和适应性,调整自身发展方向或调整业务流程,使其与外部政治需求相适应,以获得更高的合法性(郭海等,2021)。培养适应敏捷性已成为我国众多数字化新创企业的普遍选择(Guo等,2023),也就是说不论技术动荡的水平如何,这些新创企业均需要强调适应敏捷性的培养。因此,技术动荡性对适应敏捷性和机会迭代之间关系没有显著影响。这一研究发现揭示了技术动荡性对创业敏捷性和适应敏捷性作用于机会迭代的影响效果差异,为数字化新创企业在不确定的环境中实现有效的机会迭代提供有益的指导。

(二)理论贡献

本研究的理论贡献主要体现为如下三方面:

第一,聚焦于企业自身的战略学习行为和组织敏捷性构建,为数字化新创企业机会迭代的动力机制研究提供了新的视角,有助于推动数字情境下创业机会研究的发展。以往创业机会研究从机会发现观和创造观入手对创建企业过程中的机会形成问题展开了热烈的讨论(Alvarez和Barney,2007; Ramoglou和Tsang,2016),却忽视了企业成立之后的机会持续构建过程(Wood和Mckinley,2017)。然而,新创企业的成立并非创业机会的终点,无论是通过发现还是创造形成的机会在实施过程中仍需要持续迭代以适应环境的变化和满足利益相关者的需求(Wood和Mckinley,2017;徐飞和綦成双,2023)。因此,机会迭代作为机会构建过程的延续是创业机会研究的前沿问题,在高度不确定性的数字情境下,其驱动机制的研究价值愈发凸显。尽管现有机会迭代研究从外部客户角度,探索了机会迭代的促进机制,然而我们尚不清楚企业作为机会迭代的主体,如何从完善自身角度实现持续的机会迭代这一问题,尤其在数字情境下。因此,本文深入、系统地探索并实证检验了战略学习和组织敏捷性在数字化新创企业机会迭代中的作用,研究响应了刘志阳等(2019)关于探索机会迭代其他可能存在的影响因素的呼吁,为拓展机会迭代动力机制研究提供了新的视角,并结合组织学习和动态能力视角进一步发展了Wood和Mckinley(2017)关于企业创建之后的动态机会构建过程的观点,深化了机会建构的研究。

第二,本研究有助于弥补数字创业情境下战略学习作用机制研究的不足。在模糊易变的商业环境下,战略学习作为一种高阶的组织学习得到越来越多学者的关注。以往研究主要讨论了战略学习对企业产出中的组织绩效和商业模式的影响(Sirén等,2012;Zhao等,2021),而张春阳等(2020)呼吁学者继续探索战略学习对组织层面和其他层面可能产生的影响。本文开拓性地构建战略学习与机会迭代的理论联系,并基于数字情境从战略知识传播、解释、实施方面阐释了此情境下战略学习的特征,深入探讨了数字情境下战略学习对机会迭代这一创业领域的新兴构念的影响,这为徐飞和綦成双(2023)认为学习行为是机会构建的重要手段的观点提供了有力的证据,并积极推动了战略学习研究的发展。此外,鉴于组织敏捷性作为一种动态能力对处于动荡变化和激烈竞争环境的数字化新创企业的重要作用(Teece等,2016;Zhu等,2023),本研究引入创业敏捷性和适应敏捷性两个中介变量揭示了战略学习对数字化新创企业机会迭代作用机制的黑箱,为战略学习与创业机会迭代关系研究提供了新的思路。实证研究发现,战略学习通过提高创业敏捷性和适应敏捷性,从而提升机会迭代的效果和效率。研究结果与已有研究提出的“战略学习对新兴阶段企业增强预测、应对变化能力,促进创新行为的作用突出”这一观点相契合(Teece,2010;Zhao等,2021),有助于激发更多学者探讨数字创业情境下战略学习的作用机理。

第三,本研究通过分析技术动荡性的权变作用,丰富了数字情境下组织敏捷性的作用边界研究。企业机会迭代行为受到内部因素和外部情境的共同作用,研究表明数字技术不断涌现并以极快的速度改变着商业环境(Si等,2022),其对资源受限的新创企业产生深刻的影响(Fernhaber和McDougall-Covin,2014)。因此,在数字情景下,技术动荡性已成为影响新创企业的重要情境因素,这与Martin等(2020)关于技术动荡性是重要的权变因素的结论相一致。然而,现有研究尚未揭示技术动荡性在组织敏捷性向企业机会迭代行为转化中的作用。本研究将外部因素与内部因素相结合,验证了技术动荡性在创业敏捷性和数字化新创企业机会迭代关系间的强化作用,丰富了对数字情境下创业敏捷性作用边界的理解。而技术动荡性在适应敏捷性与机会迭代关系间的调节作用不明显这一发现,则充分揭示了中国本土情境下适应敏捷性的重要性(Guo等,2023),其作用的强弱不依赖于技术动态性的高低。

(三)管理启示

本研究具有如下几点管理实践启示:

(1)数字化新创企业的管理者应加深对数字情境下创业机会迭代的认识和理解,并在机会迭代过程中重视战略学习的实际运用。对于数字化新创企业而言,为了获得持久的竞争优势,在不断试错的过程中保持创业机会的动态迭代尤其重要。数字化新创企业不仅要接受用户、员工、合作伙伴等的反馈驱动自身进行机会迭代,更应该在数字情境下,积极实施战略学习从完善自身角度实现持续的机会迭代。为促进数字化新创企业机会迭代,管理者要注重战略学习而非仅仅关注局部效率和优势。数字化新创企业存在资源紧缺,商业模式不成熟等缺陷,管理者需要站在企业战略的层面,统筹、整合不同层级的组织学习和知识管理活动,利用新兴数字技术,根据环境变化和利益相关者反馈推动机会迭代,实现产品和服务的优化和升级。

(2)在通过战略学习提升数字化新创企业的机会迭代中,管理者应充分认识企业的组织敏捷性的重要作用。在动荡的数字化时代,数字化新创企业应积极开展战略学习活动,比如外部环境分析、内部资源评估、战略的制定和实施、建立知识管理体系等,获取和整合、实施与企业竞争力发展密切相关的战略知识。一方面,获取和利用与制定和实施战略有关的全新的知识和技能,如理解数字化生态系统,平台经济等数字经济原理,学习和掌握数字化技术和工具实现创业敏捷性的提升,以突破式地推动数字化新创企业机会迭代,比如引入一种新的业务模式、流程、产品或服务等。另一方面,获取和利用与制定和实施战略有关的现有知识和技能,以增强适应敏捷性,利用现有资源渐进式推动数字化新创企业机会迭代,改进业务流程、产品或服务。

(3)在技术动荡性较高时,数字化新创企业要更注重创业敏捷性。面对变化莫测的数字环境,成立时间较短、抵御外部风险能力较弱的数字化新创企业,如果持有事后响应的态度,感知目前商业环境出现的机遇和威胁后再采取行动,容易成为行业的跟随者,陷入落后的局面,比如现有的产品、服务、生产流程有可能迅速过时。因此,在高度动荡的技术环境中,数字化新创企业应该积极培养创业敏捷性,以主动变革的方式利用大数据等数字技术快速配置资源,实现高效的机会迭代,以抢占竞争优势。

(四)研究局限与展望

本研究存在一定的局限性:第一,本研究仅以数字化新创企业为研究对象,探讨战略学习对机会迭代的作用机制。未来研究可以使用成熟的数字企业的数据进行比较分析,以扩展研究结果,发现新创企业与成熟企业关于战略学习、组织敏捷性对机会迭代的差异化作用规律。第二,本研究发现,公司年龄和创始人性别对因变量机会迭代有显著影响,本文仅将上述变量作为控制变量,未来研究可结合创始人和企业特征因素展开深入的探讨。第三,本文的变量测量多采用成熟量表,在数字情境下进行一定的修订和完善,未来可以结合数字情境下变量特征开发更具适用性的变量题项,从而推动相关实证研究的发展。最后,本研究仅采用横断面数据进行假设检验,对于数字化新创企业的后续存活状态缺乏跟踪,这对解释变量之间的因果关系和动态规律存有一定的局限性。因此,未来的研究可以采取跟踪式调查研究、面板数据回归、纵向案例研究等方法对企业进行长期追踪调查,为探索研究变量间的动态作用关系提供更多的纵向实证数据支撑。

| [1] | 蔡莉, 杨亚倩, 卢珊, 等. 数字技术对创业活动影响研究回顾与展望[J]. 科学学研究, 2019, 37(10): 1816–1824,1835. |

| [2] | 杜晶晶, 王涛, 郝喜玲, 等. 数字生态系统中创业机会的形成与发展: 基于社会资本理论的探究[J]. 心理科学进展, 2022, 30(6): 1205–1215. |

| [3] | 郭海, 杨主恩. 从数字技术到数字创业: 内涵、特征与内在联系[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(9): 3–23. |

| [4] | 郭润萍, 韩梦圆, 李树满. 客户导向、创业学习与数字化新企业机会迭代[J]. 科学学研究, 2023, 41(9): 1661–1670. |

| [5] | 郭润萍, 裴育, 尹昊博. 社会互动视角下数字创业机会客观化机理——基于数字创意新企业的多案例研究[J/OL]. 南开管理评论, 2022 a . http://kns.cnki.net/kcms/detail/ 12.1288.f.20221013.1640.002.html, 2023-11-05. |

| [6] | 郭润萍, 尹昊博, 龚蓉. 资源视角下数字创业企业竞合战略对价值创造作用机理的多案例研究[J]. 管理学报, 2022, b,19(11): 1588–1597. |

| [7] | 李慧慧, 黄莎莎, 孙俊华, 等. 社会支持、创业自我效能感与创业幸福感[J]. 外国经济与管理, 2022, 44(8): 42–56. |

| [8] | 刘志阳, 李斌, 庄欣荷. 初创企业创业机会迭代机制研究[J]. 科学学研究, 2019, 37(3): 500–516. |

| [9] | 卢启程, 梁琳琳, 贾非. 战略学习如何影响组织创新——基于动态能力的视角[J]. 管理世界, 2018, 34(9): 109–129. |

| [10] | 钱雨, 孙新波, 孙浩博, 等. 数字化时代敏捷组织的构成要素、研究框架及未来展望[J]. 研究与发展管理, 2021, 33(6): 58–74. |

| [11] | 邬爱其, 刘一蕙, 宋迪. 跨境数字平台参与、国际化增值行为与企业国际竞争优势[J]. 管理世界, 2021, 37(9): 214–232. |

| [12] | 徐飞, 綦成双. 数字创业学习: 内涵、研究议题与展望[J]. 经济管理, 2023, 45(3): 192–208. |

| [13] | 余江, 孟庆时, 张越, 等. 数字创业: 数字化时代创业理论和实践的新趋势[J]. 科学学研究, 2018, 36(10): 1801–1808. |

| [14] | 张春阳, 徐岩, 丁堃. 战略学习: 研究述评与展望[J]. 外国经济与管理, 2020, 42(5): 60–73. |

| [15] | 张洪金, 胡珑瑛, 谷彦章. 用户体验对创业机会迭代的影响研究——基于小米公司的探索性案例分析[J]. 科学学研究, 2022, 40(11): 2035–2044. |

| [16] | AlNuaimi B K, Singh S K, Ren S, et al. Mastering digital transformation: The nexus between leadership, agility, and digital strategy[J]. Journal of Business Research, 2022, 145: 636–648. |

| [17] | Braver L, Danneels E. Propensities return us to the discovery-creation debate about entrepreneurial opportunities[J]. Academy of Management Review, 2018, 43(4): 812–815. |

| [18] | Chakravarty A, Grewal R, Sambamurthy V. Information technology competencies, organizational agility, and firm performance: Enabling and facilitating roles[J]. Information Systems Research, 2013, 24(4): 976–997. |

| [19] | Guo R P, Yin H B, Liu X. Coopetition, organizational agility, and innovation performance in digital new ventures[J]. Industrial Marketing Management, 2023, 111: 143–157. |

| [20] | Nambisan S. Digital entrepreneurship: Toward a digital technology perspective of entrepreneurship[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2017, 41(6): 1029–1055. |

| [21] | Ramoglou S, Tsang E W K. A realist perspective of entrepreneurship: Opportunities as propensities[J]. Academy of Management Review, 2016, 41(3): 410–434. |

| [22] | Seyb S K, Shepherd D A, Williams T A. Exoskeletons, entrepreneurs, and communities: A model of co-constructing a potential opportunity[J]. Journal of Business Venturing, 2019, 34(6): 105947. |

| [23] | Sirén C, Hakala H, Wincent J, et al. Breaking the routines: Entrepreneurial orientation, strategic learning, firm size, and age[J]. Long Range Planning, 2017, 50(2): 145–167. |

| [24] | Wood M S, Mckinley W. After the venture: The reproduction and destruction of entrepreneurial opportunity[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2017, 11(1): 18–35. |