2024第46卷第7期

女性高管领导力(female executive leadership)是指企业通过在高层管理人员(以下简称高管)中拥有女性成员来影响公司战略决策和公司绩效的能力(Eagly和Carli,2003)。随着各类企业高管岗位上出现越来越多女性的身影,女性高管领导力研究也从无到有,并占据越来越重要的地位。挪威等十个国家从2003年起陆续制定了女性董事比例从33%至50%不等的强制性定额制度(Terjesen等,2015)。中国也于2020年发起了“香蜜湖女性董事倡议”,呼吁提高女性董事的比例。南开大学中国治理研究院的《2021中国上市公司女性董事专题报告》显示,我国拥有女性董事的上市公司虽然总量还不多,但2012—2021年数量呈现持续上升趋势。女性高管领导力对企业的经济效益和社会效益都具有重要意义。例如,Catalyst公司2011年的报告显示,在美国财富500强企业中,女性董事比例高的公司比女性董事比例低的公司销售利润率高16%,投资资本回报率高26%。研究还发现了女性高管领导力对企业危机反转的积极作用(徐高彦等,2020)。因而,在当下全球不确定的环境中,研究女性高管领导力具有重要的理论意义和实践价值(Hideg等,2020)。

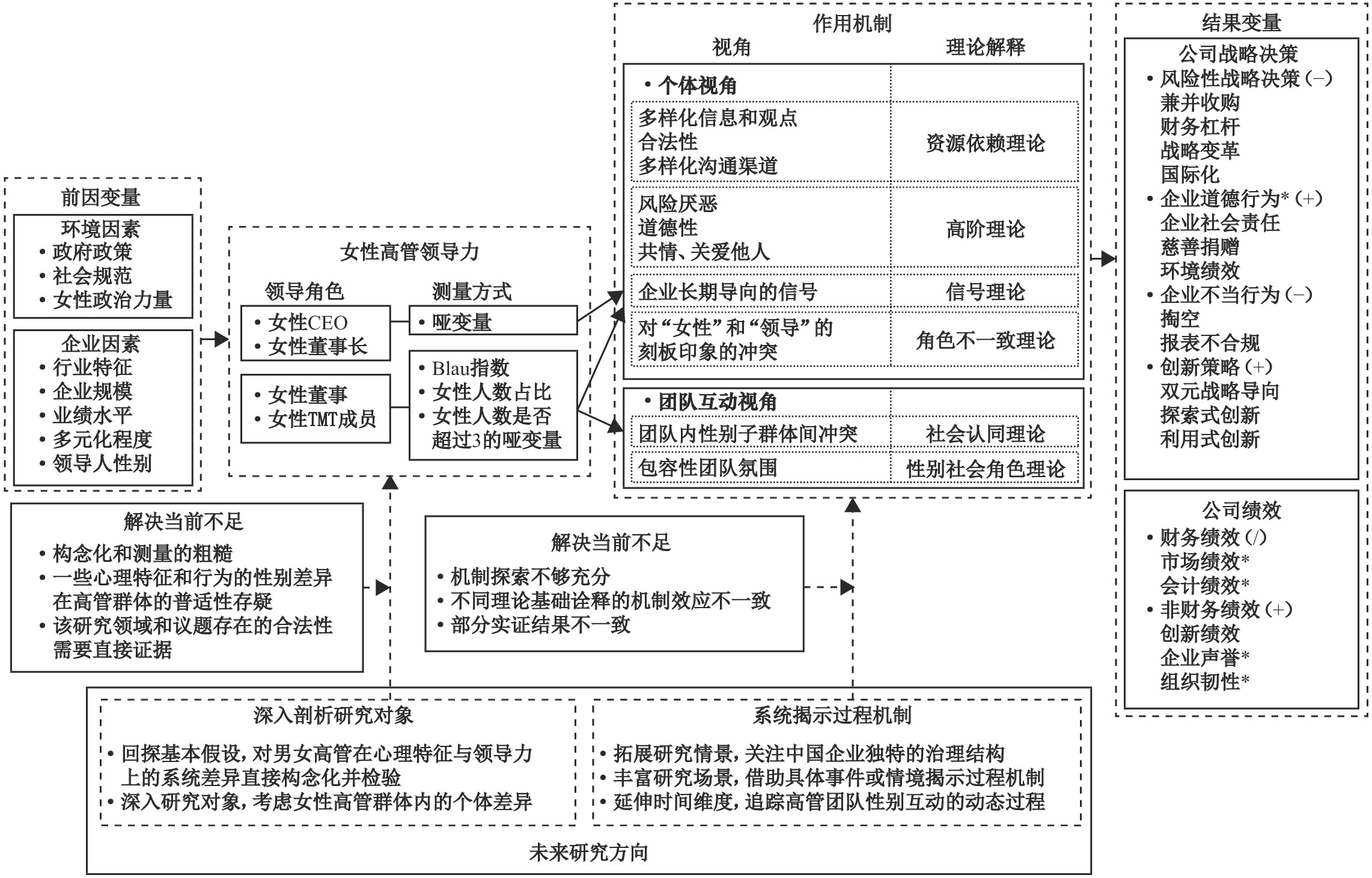

在学科属性上,女性高管领导力是女性领导力与战略管理的结合,属于近三十年来管理学界一个新的研究领域——战略领导力(strategic leadership)的范畴。女性高管领导力的整体研究现状呈现以下特征:首先,研究对象分布较广,女性董事(刘绪光和李维安,2010)、女性高级管理人员(Tang等,2021)和女性首席执行官(以下简称CEO)(Lee和James,2007)等不同角色的女性高管都成为研究对象,但缺乏对于不同角色女性高管的领导力效果及其底层理论机制异同的比较;第二,对女性领导力的刻画比较粗糙,仅限于女性高管是否存在或占比多少,对其成为独立分支研究的前提条件——高管群体中女性有别于男性的心理特征和领导力表现及其程度未予以直接构念化和检验;第三,重点在对女性领导力影响结果变量的关注,还未有足够的、对于过程机制的系统探索。同时,女性高管领导力的研究在国际期刊中较早出现,国内从起步至今只有十多年。因而,总结概括一个包括不同角色女性高管领导力前因、结果及其作用机制的当前研究的整体框架,有助于系统了解女性高管领导力的研究,发现当前研究的不足,把握未来研究的潜力和方向,并对实践中改善高级管理层的性别不平等问题提供理论指南。

本文以女性高管领导力研究的内容为主线,以不同角色女性高管研究的理论基础和研究结论的异同比较为视角,首先回顾和评述女性高管领导力概念的界定及其测量;接着归纳比较女性高管领导力研究的主流基础理论;在此基础上梳理评价女性高管领导力的前因变量和作用效果的实证研究,总结女性高管领导力的当前研究框架;最后发现和评估该领域存在的不足,针对性地提出基本假设、研究对象、研究情境、研究场景和时间维度五个方面的未来研究方向。具体包括:检验男女高管心理和行为特征的系统差异;关注女性高管群内的个体差异;关注中国企业独特的治理结构;借助具体事件或情境揭示过程机制;以及追踪高管团队互动关系的动态发展。

二、女性高管领导力的概念和测量(一)女性高管领导力的概念

女性高管领导力是女性领导力领域一个新的研究分支,指女性由于性别差异在领导角色上呈现出有别于男性的领导力(Eagly和Carli,2003)。组织内部的领导角色分布于基层主管到总经理、董事长等多个层级,当领导角色是可以影响公司层面决策行为的高管时,女性高管领导力涌现。具体而言,能够直接影响公司层面产出的女性高管,包括女性首席执行官与高管团队(以下简称TMT)的其他女性成员,女性董事长与董事会的其他女性董事(Hoobler等,2018)。

对于女性高管这一研究对象的关注源于现实中女性职场上升的阻碍,即“玻璃天花板(glass ceiling)现象”:尽管越来越多的女性成为企业的中层管理者,但是在高管层面女性依然只占极少比例(Morrison等,1987)。国际劳工组织2015年的数据显示,中层管理职位女性占总数的近50%;而美世咨询公司调查全球1100家公司发现,高管团队中有女性成员的企业只占23%。因此,早期对于女性高管的研究聚焦于解释外部评价者的性别偏见(Eagly和Karau,2002)。此后,为给企业中女性高管比例提升提供合法性依据,探索女性高管对于企业层面结果变量的积极作用,出现了女性高管领导力的一系列研究。

(二)女性高管领导力在女性领导力研究领域中的独特性

以往的女性领导力研究,与领导力领域研究遇到的问题和解决方案类似,即由于企业高管研究的样本数据获得困难,研究对象一般为中层或基层管理者。但女性高管领导力作为一个研究分支,与以往一般的女性领导力研究既有共同性,也存在独特性。

女性高管领导力研究与一般的女性领导力研究的共同点,源于“女性”和“领导”的双重身份:女性高管与一般女性中、低层管理者两个群体都会因为女性角色与领导角色社会刻板印象的冲突而面临外部的性别认知偏差(Eagly和Karau,2002);二者也因同为“女性”身份具有区别于男性的领导风格(Eagly和Carli,2003),表现在对待下属或团队的领导行为和塑造内部文化等方面的效果差异。

女性高管领导力研究相比于一般女性领导力研究的独特性,源于两个群体的工作内容、决策影响力以及胜任力特质要求的不同,主要体现在两方面,一是研究内容,二是分析层次(level of analysis)和学科范畴。

研究内容上,首先,由于中、低层女性管理者的工作主要是带领下属和团队,执行组织高层的战略决策,其影响范围主要是下属或团队,因而一般女性领导力研究的结果变量聚焦在下属或团队的工作行为(包括绩效)和态度;而女性高管除此以外,还直接影响企业的战略决策和结果,不仅需要分配组织内的资源,还需要不断与外部环境互动,因此女性高管领导力研究的结果变量还包括其将影响到的企业层面的战略决策行为和绩效(Hambrick和Mason,1984;Finkelstein等,2009)。胜任力特质上,高管拥有特殊的人力资本,对于女性高管而言,她们在一路晋升为高管的过程中,需要不断克服相比男性更多的阻碍,如来自性别偏见的阻碍,因此成为高管的女性通常拥有某些中、低层女性管理者不具备的人力资本(Ragins和Sundstrom,1989)。例如,女性董事呈现出系统性的高学历特征(Hillman等,2002)。

分析层次和学科范畴上,一般主要以中、低层女性管理者为研究对象的女性领导力研究内容聚焦在对下属或团队的影响(Paustian-Underdahl等, 2014),偏向个体和团队层面的微观分析(individual-level,team-level analysis),学科范畴主要是组织行为学、心理学或社会心理学。而高管角色区别于中、低层管理者的工作内容和决策影响力,决定了女性高管领导力的研究更为聚焦对于公司战略和绩效的影响,因而分析层次在公司层面(firm-level analysis),学科范畴属于战略管理和战略领导力领域。

(三)女性高管领导力的测量

由于女性高管领导力的研究对象为企业高管,数据可获得性低导致一手数据的采集方法操作难度大,目前对其测量多采用外显的可视特征,看是否存在女性领导,或计算女性所占的比例。具体而言,根据不同的研究对象——即承担不同角色的女性高管,测量方式略有差异:(1)研究对象为女性CEO或董事长时,女性高管领导力常用个体层面的测量,即“是否存在”,通常采用哑变量的方式,对其性别进行“0”和“1”的赋值(如,Zhu等,2020)。最近有研究开始关注女性CFO个体,同样进行“0”和“1”的赋值(如,Gupta等,2020);(2)对于女性董事和女性TMT成员,女性高管领导力常用团队层面的测量。研究问题聚焦团队性别多样性(team diversity)时,测量一般为Blau指数(如,Tang等,2021),计算公式为

综上可见,对于女性领导力概念本身的诠释和测量还很粗糙,将概念操作化为哑变量或占比不足以准确反映女性领导力的丰富内涵。作为女性领导力研究起点的构念本身及其测量的薄弱,限制了这一领域的研究的学理价值和贡献,因而未来的研究首先要回探女性和男性心理特征及其领导力的差异,为该领域研究的合法性提供支持。直接从心理特征及其领导力的性别差异来构念化女性领导力,是一个重要的研究起点。

三、女性高管领导力研究的理论基础当前女性高管领导力研究涉及的理论基础围绕两条主线:一条是个体视角,聚焦女性高管自身特征如何作用于女性高管领导力,理论机制在于,女性高管有别于男性的独特心理特征,带来信息、资源和信号作用,影响企业的结果变量;另一条是互动视角,基于团队互动的作用机制,聚焦于高管团队内部女性成员和男性成员之间的互动过程。

(一)个体视角的理论基础

1.资源依赖理论

根据资源依赖理论(resource dependency theory),企业为了生存需要从周围环境吸取资源,从而对环境中控制这些资源的组织产生依赖,依赖带来双方权力的不对等,将对企业获取资源的稳定性产生威胁,因此企业常会采取一些策略以减少对其他组织的依赖程度,保证资源获取的稳定性(Pfeffer和Salancik,1978)。吸纳拥有某些人力资本和社会资本的高管是企业降低对外部环境依赖程度的策略之一,可为企业获取三种资源,以降低对环境的依赖:(1)有关行业和竞争对手的信息,以及有关策略的咨询意见;(2)在外部环境中的合法性,获得消费者和投资者等利益相关者的支持;(3)与外部环境中利益相关者的沟通渠道(Pfeffer和Salancik,1978)。Hillman等(2007)提出女性高管能相应地提供这三种资源:(1)因其有别于男性的心理和认知特征为高管团队提供了多样化的信息和观点;(2)其存在作为企业性别多样性的表现,符合性别平等的社会规范,增加了企业的合法性;(3)能更好理解消费者中的女性购买者以及劳动力市场上的女性员工。因此,拥有女性高管的企业通过拥有这些资源或提升了决策质量和创新性(Foss等,2022)、更好地理解顾客、市场进而提升绩效(Srivastava等,2023),或获得公众的好感(De Anca和Gabaldon,2014)。进一步研究发现,对这些资源需求越高的企业越愿意增加女性高管数量。例如,有关消费者和员工的公共负面事件会促使企业增加女性董事的人数,以更好地理解并应对事件(Srikant等,2021);在烟酒等合法性较低的行业,企业会通过增加TMT的性别多样性以弥补其在外部环境中的合法性不足(Saeed等,2022)。

2. 高阶理论

高阶理论(upper echelons theory)为女性高管领导力对企业层面结果变量的影响提供了基础理论。高阶理论提出,企业高管会对情境做出高度个性化的诠释,据此采取行动,即高管在公司决策中嵌入了自身的经验和心理特征。鉴于高管对组织的重要作用,其行为能够影响公司的战略决策和绩效,组织因而会成为高管个人倾向的反映(Hambrick和Mason,1984)。作为重要的人口统计学特征,高管性别以及基于性别的高管团队多样性如何影响企业的战略和绩效等结果变量的议题受到了研究关注。这些研究的前提假设是,心理和认知特征上的性别差异(如女性比男性更加考虑和关切他人、有着更高的风险规避和道德水平)具有普适性,同样存在于企业高管身上,因而女性成员会为高管团队注入不同的决策偏好。学者们用女性高管比例指代这些难以测量的高管团队层面的心理特征,构建了女性高管比例影响公司战略决策和绩效的模型。如Marano等(2022)基于高阶理论,发现女性董事比例正向影响企业的社会绩效。

尽管基于高阶理论的研究产生了丰富成果,但仅用女性高管比例来指代性别差异的做法不够严谨,会影响研究结论的科学性,尤其是来自心理学研究的普通个体的性别差异在高管身上可能并不存在时。如Adams和Funk(2012)对几百名上市公司高管的研究,并未发现女性高管风险规避水平异于男性高管,当然该研究结论是否稳健、是否具有普适性需要更多的研究验证,但也启示我们,女性高管领导力的未来研究中,直接探索和刻画高管心理特征的性别差异及其差异程度的重要性和必要性。

3. 角色不一致理论

角色不一致理论的作用机制,在女性高管领导力研究中得到了一定的实证支持。根据角色不一致理论(role incongruity theory),社会持有女性“柔和、温暖”的性别刻板印象,同时对于领导者的特质期望是“果断、有进攻性”,因此对于两个角色社会期望的不一致,导致外部评价者对女性高管存在负面认知偏差(Eagly和Karau,2002),从而负向影响女性高管所在公司的股票市场反应(Lee和James,2007)。Bigelow等(2014)的模拟投资实验,验证了投资者对女性CEO领导能力的低估是导致投资者对女性CEO的公司不看好的原因。除了用于解释对公司市场绩效的负向影响,该理论也被广泛用于解释女性高管在晋升、薪酬等个体水平上的不利处境现象(Wang等,2019)。如何减弱角色不一致的效应,改善女性高管的职业生存环境具有重要的实践意义,应该成为学者关注的议题(Wang等,2019)。

4. 信号理论

信号理论(signaling theory)基于信息不对称,认为企业会通过一些行为向外部传递有关企业偏好或动机的信号,外部评价者会据此对企业的偏好或动机做出推测,以做出决策(Spence,1973)。企业雇佣(一定比例的)女性高管,向股东、员工和顾客等外部评价者传递了企业遵循性别平等的社会价值观的信号,对企业声誉有正向影响(De Anca和Gabaldon,2014)。但纳入女性高管,也可能被股东解读为企业重视长期社会效益、不再将股东重视的短期经济收益放在首位的一个信号,从而负向影响公司的市场价值(Solal和Snellman,2019)。

信号理论目前主要用于解释女性领导力的外部评价。当前角色不一致理论和信号理论对于影响这一结果变量的各自机制解释有时呈现相反方向,而未有研究做两种机制的复合作用或可能的边界条件的探索,因而对于过程机制揭示的深入度和清晰度均显不足。到底两种理论机制各自作用的边界条件是什么,两者的复合作用如何,是未来需要深入探索的议题。

(二)团队互动视角的理论基础

1. 社会认同理论

社会认同理论(social identity theory)的核心观点是个体会进行自我归类,即根据性别和种族等特征来确定和自己一类的组内群体(ingroup)和区别于自己的组外群体(outgroup),产生对两类群体不同的情感、态度和行为,对组内群体成员更为认同接纳,对组外群体成员表现出更多竞争和少合作(Tajfel和Turner,1979)。高管团队有不同性别成员时,他们会基于性别这一显著且固有的个体特征进行自我归类,形成男性子群体和女性子群体。不同性别的高管子群体之间的竞争和冲突对于公司决策利弊共存。积极的一面在于,这种冲突引发了信息和观点的充分交流和讨论,能够克服同质性群体可能存在的群体盲思或群体极化等现象(Hogg和Terry,2000),从而使得公司的战略决策得到更全面的观点和更周全的考量。尤其是对于充满不确定、高风险性的公司战略决策,高管团队内部的观点冲突和充分碰撞能够发挥更为显著的积极作用。例如,实证发现女性董事比例减少了公司并购的数量和规模(Chen等,2016)。消极的一面在于,高管团队内部的冲突不利于团队协作,降低决策提案通过的效率(Farh等,2020)。

针对两种相反方向的作用机制,Havrylyshyn等(2023)提出了情境调节变量,即男性董事和女性董事之间的接触频率将减少群体内部的冲突,加强高管团队性别多样性和公司绩效之间的正相关关系。显然,当前文献对于积极和消极两种相反方向的影响机制如何综合作用的探索还远远不够。

2. 性别社会角色理论

性别社会角色理论(gender social role theory)提出,女性和男性心理特征的差异形成于长期以来的社会分工差异,并受日常的社会互动强化(Eagly,1987)。具体而言,传统社会赋予女性在家庭里照顾他人的角色和男性在外竞争的角色,因而对女性的角色期望是更加群体性、友好且无私,对男性的角色期望是更加果断、独立且有竞争力,这种社会角色期望通过社会化(socialization)的方式塑造了男性和女性的心理特征差异。团队人际互动中,女性的角色心理特征使得他们往往非常在乎他人的感受(Williams和Polman,2015),给其他高管团队成员带来更高的心理安全感,因此有女性成员的高管团队更可能形成一个大家愿意交流想法、分享知识的氛围,促进高管团队协作,对企业的双元战略导向(Tang等,2021)和企业创新(Foss等,2022)产生积极的作用。

综上所述,相对于静态的个体视角,互动视角的理论有助于深入了解高管团队的互动过程,在揭示女性高管发挥作用的心理机制方面更进了一步,但目前以此作为基础理论,探索女性高管领导力通过群体动力(team dynamics)的机制影响企业层面结果变量的研究不多(Tang等,2021),且对于不同甚至是相反方向的影响机制规律的深入剖析更少。这是具有潜力的方向,未来女性高管领导力的前沿研究应鼓励引入更多社会心理学方面的动态、互动性质的理论基础,对不同互动作用机制的复合效应进行深入的探索。

(三)不同角色女性高管领导力的理论基础的总结比较

以上对比发现,以不同女性高管领导角色作为研究对象的诸多文献,既有共同的基础理论,也有一些独特的基础理论。对象为女性CEO和女性董事长的研究,常以个体视角的理论为理论基础,关注女性高管个人如何影响企业结果变量,不关注其他男性高管发挥的影响;对象为女性董事和女性TMT成员的研究,既有个体视角也有团队互动视角。个体视角的理论,仅关注在董事会或TMT团队中女性成员发挥的影响,忽略团队中男性成员的作用;团队互动视角的理论,关注董事会和TMT中女性成员和男性成员如何互动及其如何影响公司决策制定和绩效。由于目前女性CEO和女性董事长在上市公司中仍然非常稀缺,而女性董事和女性TMT成员的比例相对略高,可以保证企业之间的差异性,有利于实证研究的开展,因此研究成果相对较多,但研究仍然以个体视角的理论基础为主,尚未对其团队互动属性进行充分的理论开发。

四、女性高管领导力的前因:影响因素文献显示,当前探索女性高管领导力的前因,即影响其作用发挥程度的因素的研究较少,主要原因可能是各国企业中普遍存在的女性高管偏少的现象,限制了女性高管影响力的发挥。因而,在为数不多的此类研究中,学者们主要关注哪些因素会促进企业增加女性高管的比例(Kirsch,2018),提出了两个主要因素:环境因素和企业因素。

(一)环境因素

根据角色不一致理论,基于社会性别刻板印象的女性角色期望和成功领导者期望的不一致,评价者对女性高管存在负面的性别认知偏差,使得企业吸纳女性作为高管的动力不足,造成目前大部分企业中女性高管比例偏少(Eagly和Karau,2002)。面对这种普遍现象,实证研究关注如何促进女性高管数量和影响力的提高,发现了政府政策、社会规范和女性政治力量三个方面的环境影响因素。

研究发现,政府的政策压力能够直接增加企业的女性高管力量(Terjesen等,2015)。Reguera-Alvarado等(2017)发现西班牙的强制性定额(quotas)政策显著增加了企业的女性董事比例。在没有强制政策要求的国家,两性平等的社会规范也会促使企业增加女性高管(Mun和Jung,2018)。一位女性政治领导人的当选,对当地企业的女性高管人数有正向的溢出效应。例如,在巴西,女性市长的当选对该市企业的女性高管人数有正向影响(Arvate等,2018);在韩国,朴槿惠当选韩国总统的事件增加了韩国企业的女性高管人数(Kacperczyk等,2021)。然而,政策要求和社会规范对于提升女性高管的数量及其影响力的作用较为有限。当女性高管人数达到规定要求时,信号和象征作用得以体现、合法性需要获得满足,其余女性想要晋升为高管会变得更为困难(Knippen等,2019)。

近年来有部分学者开始研究政策、社会规范和女性政治力量的组合效应。例如,Lewellyn和Muller-Kahle(2020)发现社会规范和女性政治力量的作用存在既互补又替代的复杂关系;Clark等(2022)发现软性的社会规范比硬性的政策压力对提升女性董事比例更为有效。探索影响女性高管比例提升的前置因素及其如何作用于女性领导力,可以帮助政策制定者做出有效的政策调整,具有实践意义(Clark等,2022)。而尝试比较和综合各种影响因素的作用,是该议题研究深入化的重要表现。

(二)企业因素

行业特征、组织特征和领导人性别是受关注较多的企业层面的前置因素。属于争议性行业(controversial industries)(例如烟草、酒精行业)的企业会通过增加女性高管的比例以获得合法性(Saeed等,2022)。组织特征方面,Hillman等(2007)基于资源依赖理论提出,规模更大以及多元化程度越高的企业对多样化资源有更多的需求,因而女性高管人数更多;企业业绩低迷时,社会性别印象中女性的“共情力、温暖”等特质成为更受决策者青睐的特质,此时企业更倾向于任命一位女性高管(Ryan等,2016),如女性CEO(Cook和Glass,2014)。

领导人性别的影响通常以社会认同理论为基础,当企业领导人为女性时,更有意愿提升女性高管的比例。例如,董事提名委员会中有女性成员,女性董事比例会更高(Guldiken等,2019);CEO,无论性别,其两性平等意识越强烈,会更愿意为纳入女性董事进行游说,最终增加企业的女性董事比例(Dwivedi等,2018)。

当前文献中,企业因素相对于外部环境因素受关注较少(Guldiken等,2019),目前存在较大的研究空白,未来研究可以系统地检验更多的企业因素。另外,女性高管领导力的前因变量的影响机制尚不清楚,未来研究可以通过观察具有某些特征的事件,追踪事件前后女性高管数量的变化情况,探索影响机制(Post等,2022),也可通过访谈或者问卷的研究方法获取详细丰富的一手数据,揭示企业领导层对于提升女性高管影响力的决策动机、偏好及其决策机制。

五、女性高管领导力的作用效果:对于公司战略和绩效的影响相对于较少的前因变量的研究,有关女性高管领导力结果变量的研究日渐增多。公司层面的结果变量包括行为和结果,行为主要体现为公司战略决策,结果体现为公司绩效。现有文献显示,女性高管领导力对于公司决策质量以及绩效总体呈现为积极的作用(Kirsch,2018)。

(一)公司战略决策

女性高管领导力作用的公司战略决策行为,主要包括公司的风险决策行为、伦理行为,以及创新策略。

1.风险性战略决策

对于风险性战略决策的影响,当前研究主要是基于女性性别优势的观点。研究发现,女性高管领导力对公司风险性战略决策有抑制作用(Jeong和Harrison,2017)。从个体视角来看,女性高管固有的风险规避特质倾向影响了高管团队的风险偏好,而且女性高管区别于男性的认知特征,为整个高管团队的决策提供了多样性的信息和观点,有助于控制风险(Post等,2022);从团队互动视角来看,基于身份认同和归类的团队内部性别子群体的冲突,避免了群体盲思等决策陷阱,使得风险性战略决策提案的讨论更为充分,最终决策更加周全、稳妥(Chen等,2016;Richard等,2019)。综合上述原因,女性高管领导力可以抑制包括企业兼并收购、财务杠杆水平、战略变革和国际化等在内的企业风险性战略决策(Chen等,2016;Richard等,2019;方宏和王益民,2021)。

2.企业伦理行为

当前研究主要从个体视角诠释女性高管领导力对企业伦理行为的影响。心理学研究中女性通常比男性更加道德、关心他人的结论被广泛地作为论点用于解释女性高管领导力和企业伦理行为的正向关系(Campopiano等,2023)。多个研究发现,女性高管领导力能够正向影响公司的企业社会责任、慈善捐赠以及环境绩效(Marquis和Lee,2013;Post等,2015;Rao和Tilt,2016)等。

企业不当行为既具有道德属性,也是一种发现后会对公司带来负面形象的高风险行为。从个体视角来看,女性高管的个人特质对于企业不当行为(misconduct)有抑制作用,一是女性更加道德的特质(Gupta等,2020);二是女性通常被认为比男性有更高的风险厌恶和更低的过度自信(Campopiano等,2023)。从团队互动视角来看,基于社会认同理论,女性在以男性为主导的高管(或董事)团队中是少数派,往往被归类为局外人,因此女性高管领导力意味着对企业高管团队更有效的监督,从而对欺诈(fraud)等企业不当行为有抑制作用(Campopiano等,2023;Cumming等,2015)。实证研究发现了女性高管领导力对企业财务欺诈、对中小股东的利益侵占以及财务报表不合规(Cumming等,2015;Gupta等,2020;许宇鹏等,2021)等不当行为的抑制作用。

3. 创新策略

创新策略包括探索策略(exploration),利用策略(exploitation),以及同时追求探索和利用的双元战略导向(ambidextrous strategic orientation)(Ou等,2018)。对女性领导力影响创新策略的研究既有个体视角也有团队视角。以个体视角来看,女性高管更加擅长变革型领导风格,促进了下属之间的交流合作,带来企业的探索式创新(Wu等,2021);女性高管还为高管团队提供了多样性的观点和信息,帮助企业实现双元战略导向(王益民等,2015)。从团队互动视角来看,基于性别社会角色理论,高管团队中女性成员的增加将提升团队的心理安全感,促进团队内的信息交流。例如,Tang等(2021)发现了高管成员的心理安全感在女性高管领导力和企业双元战略导向之间的中介作用。总体来看,目前有关女性高管领导力与企业创新策略的实证研究还不多,未来可以深入探索。

综上所述,女性高管领导力对公司战略决策的影响目前涉及的结果变量相对比较丰富,既有行为也有绩效结果,既有个体视角也有尝试团队互动视角的理论来解释。但现有研究采用互动视角的还很少,主要以静态个体视角下的女性特质为假设前提,具有一定的局限性。忽视或排除了男性高管作用的研究,一方面无法区分在有否男性互动和制约力量情况下的女性CEO和其他女性高管可能表现的女性领导力的不同作用(Jeong和Harrison, 2017);另一方面,不考虑高管团队内性别互动带来的效应,无法全面刻画女性高管领导力的作用效果。因而,未来需要拓展团队互动理论在女性高管领导力研究领域的深入应用。

(二)公司绩效

绩效是管理学者关注的重要结果变量。当前女性高管领导力的研究检验了对于财务绩效和非财务绩效两个方面的影响。

1.财务绩效

财务绩效是战略学者关注的最终结果变量,女性高管领导力与财务绩效之间的关系受到学者们的广泛关注。20世纪90年代兴起了“business case for women leaders”,即量化女性领导与公司财务绩效的关系的研究浪潮(Hoobler等, 2018)。表1汇总了该议题的主要文献。但无论研究对象是女性CEO、女性董事还是女性TMT成员,女性高管领导力与财务绩效之间关系的研究结论尚未取得一致,存在正向、负向以及不显著的结果(Hoobler等,2018;Kirsch,2018)。下面将从市场绩效和会计绩效两个维度分别阐述女性高管领导力的影响效果、作用机制以及调节变量。

| 作者和年份 | 女性高管领导力 | 绩效指标及其效应 | 调节变量 | 是否元分析 |

| Campbell和Mínguez-Vera(2008) | 董事 | 市场绩效(+)* | 无 | 否 |

| Miller和Triana(2009) | 董事 | 会计绩效(+) | 无 | 否 |

| Dezsö和Ross(2012) | TMT成员 | 市场绩效(+) | 创新强度 | 否 |

| Amore等(2014) | CEO | 会计绩效(n.s.) | 女性董事比例 | 否 |

| Chapple和Humphrey (2014) | 董事 | 市场绩效(n.s.) | 行业类别 | 否 |

| Post和Byron(2015) | 董事 | 会计绩效(+) | 国家的股东保护指数 | 是 |

| 市场绩效(n.s.) | 国家的性别平等指数 | |||

| Abdullah等(2016) | 董事 | 会计绩效(+) | 政府持股 股权集中度 | 否 |

| 董事 | 市场绩效(−) | 政府持股 | ||

| Jeong和Harrison(2017) | CEO | 会计绩效(n.s.) 市场绩效(+) | 管理裁量权 | 是 |

| TMT成员 | 会计绩效(+) 市场绩效(+) | |||

| Reguera-Alvarado等(2017) | 董事 | 市场绩效(+) | 无 | 否 |

| Ward和Forker(2017) | 董事 | 会计绩效(+) | 无 | 否 |

| Hoobler等(2018) | CEO | 会计绩效和市场绩效的合成指标(n. s.) | 国家的性别平等指数** | 是 |

| TMT成员 | 会计绩效和市场绩效的合成指标(n. s.) | 无 | ||

| 董事 | 会计绩效和市场绩效的合成指标(+) | 无 | ||

| Nekhili等(2018) | 董事长 | 会计绩效(+) 市场绩效(+) | 家族企业 | 否 |

| CEO | 会计绩效(+) 市场绩效(+) | 非家族企业 | ||

| Solal和Snellman (2019) | 董事 | 市场绩效(−) | 社会绩效 | 否 |

| Triana等(2019) | TMT成员 | 市场绩效(+) | 高科技行业 | 否 |

| Havrylyshyn等 (2023) | 董事 | 会计绩效(n.s.) | 男女董事接触频率 | 否 |

| Srivastava等(2023) | TMT成员 | 市场绩效(+) | 环境和公司治理因素 | 否 |

| 注:* 括号中的“+”表示对绩效指标有正向的显著影响,“−”表示对绩效指标有负向的显著影响,“n.s.”表示影响不显著。 ** 同一个研究中,某些调节变量只对其中某一个主效应有显著影响。 | ||||

| 资料来源:作者整理。 | ||||

(1)市场绩效

市场绩效反映外部投资者或股东对公司的看好程度,主要测量指标为托宾Q(Tobin’s q)、市净率(market-book ratio)以及股东回报(shareholder returns)等。这部分文献基本上限于个体视角的分析,即女性高管成员的存在影响了外部对该公司的投资决策行为,表现为对市场绩效的负向影响。一些实证文献基于角色不一致理论,解释其源于投资者对女性高管领导力的负面评价,例如,公告任命一位女性CEO时的超额累计收益率(CAR)低于宣布一位男性CEO (Lee和James,2007);当女性CEO上任时,短期的股票市场反应往往是负面的(Jeong和Harrison,2017)。另一些文献基于信号理论诠释其源于外部对于企业发出的社会效益重于经济效益的信号的感知,例如,女性董事人数和托宾Q呈现负相关,且这种负相关关系在社会绩效更高的企业中被加强(Solal和Snellman,2019)。

也有研究或未发现女性高管领导力对市场绩效的显著负向影响(如,Post和Byron,2015),或发现二者之间呈现正向显著关系(如,Dezsö和Ross,2012)。结果的不一致促进了对于条件作用的调节变量的研究。一个得到验证的调节变量是社会层面的两性平等程度。当国家(Post和Byron,2015)、行业(Yang和Triana,2019)或者地区(Kalnins和Williams,2021)的性别平等程度更高时,女性高管领导力对公司市场绩效的负向影响被减弱。另一个可能的原因来自内生性问题,即存在某些企业因素同时影响女性高管领导力和市场绩效。Schmid和Urban(2023)运用外生性事件进行研究设计,比较不同性别董事亡故事件之后的公司股价变化,发现女性造成的股价下跌比男性高出2%,体现投资者对于女性董事是比男性董事更稀缺的资源的认知。

(2)会计绩效

资产回报率(ROA)和净资产收益率(ROE)等会计绩效的主要指标,反映公司的内部运营质量和盈利水平。已有不少实证研究支持了女性高管领导力与会计绩效之间的正相关关系,对其解释集中在个体视角。基于资源依赖理论,女性高管领导力可以增加高管团队的多样性,带来多元化的观点和视角;基于高阶理论,女性具有同理心、善于合作的特质能鼓励团队内观点的充分表达。二者共同作用,最终提升公司战略决策的质量,进而提升会计绩效(Dezsö和Ross,2012)。例如,董事会的女性比例越高,公司的投资回报率和销售回报率都更高(Adbullah等,2016;Miller和Triana,2009)。但是,也有文献未发现二者的显著相关(Havrylyshyn等,2023),边界条件在于企业创新强度(Nekhili等,2018),或女性高管对决策的影响力(Jeong和Harrison,2017)。高管的管理裁量权(managerial discretion)越高(Jeong和Harrison,2017),公司治理水平越好(Post和Byron,2015),女性高管对决策的影响力会更强,因此女性高管领导力对会计绩效的正向影响越强;在通过家庭纽带直接放大女性高管影响力的独特企业类型——家族企业中,女性高管领导力对会计绩效的正向影响也更加显著(Amore等,2014)。

综上所述,有关女性高管领导力与财务绩效关系的研究,动因之一是为实践中的性别平等运动之一——增加女性领导的比例寻找合法性证据,研究议题往往只是女性高管领导力和公司绩效两个变量之间的直接关系,研究设计比较粗浅,研究模型不完善,导致了研究结论的不一致。因而需要更为精细、科学的研究设计,系统探索调节变量的作用条件,以得到更严谨可靠、具有普适性的研究结论。同时,中介变量的探索也是深入理解二者关系的重要途径。Hoobler等(2018)的元分析结果显示,不同女性高管领导角色(如女性CEO、女性董事和女性TMT成员)影响公司财务绩效的结果存在差异,可能意味着不同女性高管领导角色影响财务绩效的中介机制可能存在差异。Srivastava等(2023)发现,顾客导向中介了女性TMT成员比例和市场绩效之间的正相关关系。但目前为止,对中介变量的探索还十分有限。

2.非财务绩效

对于非财务绩效影响的研究,主要包括创新绩效、企业声誉和组织韧性。

(1)创新绩效

创新是企业可持续发展的关键驱动因素,是管理学领域的核心研究课题(Hasan和Tucci,2010)。个体层面,女性高管成员增加了高管团队的认知多样性;团队互动层面,女性高管助力更具包容性的高管团队氛围,因此文献发现了比较稳定的女性高管领导力和创新绩效的正相关关系(Foss等,2022),体现在商业模式创新(business model innovation)(Narayan等,2021)以及专利数量(Griffin等,2021)等上。

(2)企业声誉

企业声誉(firm reputation)是公众基于企业过去长期的行为表现对其产生的整体性感知(Fombrun,1996)。研究发现了女性高管对于企业声誉的积极作用,和市场绩效的研究相同,基本上是个体视角的机制解释。一些文献依据信号理论解释(De Anca和Gabaldon,2014);一些研究提出其他作用机制,如通过企业社会责任的中介作用(Bear等,2010)。当前文献对于女性高管领导力影响企业声誉的作用机制尚未形成清晰一致、普遍接受的结论,中介机制的探索是主要难点。

(3)组织韧性

组织韧性(organizational resilience)是指组织遭遇危机或逆境事件之后的复原能力(van der Vegt等,2015)。随着2020年以来新冠疫情、地缘冲突等全球范围内危机事件的层出不穷,组织韧性成为企业结果变量的重点关注(李平和竺家哲,2021)。徐高彦等(2020)以认知多样性为视角,发现女性高管比例对企业危机反转有正向影响;Sergent和Stajkovic(2020)以女性个人特质为视角,以2020年新冠疫情下的美国各州州长为样本,运用定量和定性研究方法的结合,发现女性州长比男性州长更早采取防疫措施且降低了所在州的死亡率,进一步通过文本分析验证了女性共情力的中介作用。由于对研究情境有比较高的要求,目前女性高管领导力与组织韧性的影响研究尚处于起步阶段,且尚未有团队视角的研究。

六、结论与展望本文对国内外女性高管领导力的文献进行了系统梳理,包括女性高管领导力的概念和测量、理论基础、前因变量以及作用效果。我们据此绘制了女性高管领导力的研究版图,总结了一个包括前因变量、作用机制、结果变量,以及研究不足和我们提出的未来研究方向的研究框架(如图1所示),以期为尚处于起步阶段的我国女性高管领导力研究的未来方向提供参考。

|

| 注:(+)表示不同角色女性高管均产生正向影响;(–)表示不同角色女性高管均产生负向影响;(/)表示不同角色女性高管产生方向不一致的影响,包括正向、负向和不显著;*表示目前还较少有以团队互动为视角的研究。 资料来源:作者整理。 图 1 女性高管领导力的整体研究框架 |

通过文献梳理,本文认为女性高管领导力的研究动因之一在于,如何消除女性高管的性别劣势,发挥女性高管的优势。现有研究已经取得了一些成果,发现了女性高管领导力对公司战略决策质量和公司绩效积极作用的证据,然而,不同角色的女性领导对结果变量的作用效果结论还未取得一致。一方面启示了仅用是否存在或占比来刻画女性高管领导力的科学性不够,另一方面作用机制的复杂性未得以充分揭示。进一步,对女性高管领导力结果变量的研究大多基于个体视角的理论基础,对女性高管在团队互动中作用机制的理论开发不够充分和深入,导致了难以揭示女性高管作为个体(如女性CEO、女性董事长)和女性高管在团队中(如女性董事、女性TMT成员)发挥作用及其过程机制的可能差异,即难以比较不同领导角色的女性高管领导力的作用效应的异同。此外,作用机制的研究不足也表现在对于中介变量和情境调节因素的研究匮乏上。究其原因,既可能来源于研究方法的困难,即获取高管样本的心理测量以及团队决策过程的数据是一大难点,也可能源于该议题研究的学者们自身的学科背景,缺乏多视角、多基础理论融合的研究。基于现有研究版图呈现的空白和薄弱之处,以及当前此领域研究的难点,本文提出后续的研究可以分别从深入剖析研究对象和系统揭示过程机制入手,在基本假设、研究对象、研究情境、研究场景和时间维度上进行拓展和深化。

(一)回探基本假设,对男女高管在心理特征与领导力上的系统差异直接构念化并检验

当前女性高管领导力作用效果的研究,均以心理学中以普通员工或者大学生样本得出的男女在人格、价值观等心理特征上的差异作为前提假设,采用简单的“是否存在女性高管以及存在比例”作为女性领导力的构念化和测量指标,但对研究对象为企业高管时,一般人群体中的心理特征的性别差异是否仍然存在这一涉及本领域议题存在合法性的前提假设,当前的了解却是模糊的。已有研究表明,一些承担领导角色的女性,为证明自己的竞争力,试图表现出与女性社会角色刻板印象相反的行为(counter-stereotypical behavior)(Vial等,2016),如程度更高的男性特质。但目前为止,除了Adams和Funk(2012)对上市公司高管进行了价值观的直接测量,几乎没有文献对男女高管在人格、动机和价值观等心理特征上的差异进行更直接的检验。我们呼吁,迫切需要超越当前文献采用的哑变量或比例的刻画指标,回归本研究领域存在的合法性问题,以高管为样本,直接检验男女高管心理特征存在性别差异的基本假设,据此构念化女性高管领导力,将夯实女性高管领导力研究的合法性,推动女性高管领导力的研究走向深入和科学化,为领域做出有价值的理论和实证贡献。

(二)深入研究对象,考虑女性高管群体内的个体差异

除了男女高管心理特征可能的异质性,女性高管群体内部是否也存在个体差异,是未来研究不可忽视的研究方向之一,Nkomo等(2019)提出了相似的观点。已有研究发现,身份认同(social identity)是影响女性领导行为的重要心理特征,而不同女性也存在着身份认同的差异,内心的“女性”角色比“领导”角色更加强烈的女性领导在职场中将面临更大的身份认同失调问题,也更难表现出男性化的领导行为(Zheng等,2018)。此外,当前女性CEO、女性董事、女性TMT成员对于公司战略决策的影响的研究结论未见差异或被混用,是否存在差异尚未得到检验。学者们未来可进一步关注女性高管群体不同角色个体的系统差异。

(三)拓展研究情境,关注中国企业独特的治理结构

无论在实践界还是学术界,西方对于女性高管领导力的观察和探索都早于国内,但我国有着与西方不同的社会文化和企业治理背景,对于中国本土情境的情境依存性(context-specific)研究可以为女性高管领导力的研究领域注入新鲜的血液,进而产生丰富西方单一情境下或情境普适(context-free)的研究成果。例如,相比于非家族企业,家族企业中女性可以凭借家庭纽带关系更易到达高管职位(Amore等,2014),也能因此对公司决策和绩效产生更大的影响力(Bauweraert等,2022)。这种存在亲属关系、掺入特殊情感的高管互动的高管团队中的性别多元化,是一个有别于传统文献中的性别多元化的独特研究情境,未来可以家族企业为研究情境,探索这种家族关系、亲属关系,以及不同类别的亲属关系,包括直系亲属、旁系亲属以及婚姻关系,将如何对高管团队的互动产生独特的影响(Bauweraert等,2022),以期做出具有中国特色的女性领导力的研究结论。中国民营企业中存在相当大比例的家族企业,近期已有一些学者在此方向做出了尝试,例如对中国特有的夫妻控股家族企业的研究(如,胡旭阳,2019;许宇鹏等,2021)。我们认为,整体而言,体现中国本土特色的女性高管领导力研究还有巨大的潜力。

(四)丰富研究场景,借助具体事件或情境揭示过程机制

以某个事件或者具体情境作为研究焦点可能是未来研究打开作用机制黑箱的另一个突破点。比如,对于前因变量,Srikant等(2021)以公共负面事件为研究情境,比较事件前后企业的女性高管人数,揭示出以资源依赖理论为基础的作用机制。对于作用效果,一些研究以2008年金融危机和2020年新冠肺炎疫情为具体情境,发现了女性高管领导力展示出的包括同理心等性别优势如何帮助企业迅速复原(Palvia等,2015;Sergent和Stajkovic,2020)。当下中国企业处于全面数字化转型、互联网和人工智能等环境倒逼企业创新和转型的大背景下,我们期望,未来研究运用人工智能等研究情境,开展女性高管领导力前因和作用结果各自的过程机制的研究。例如,追踪在企业运用人工智能前后女性高管数量的变化,并通过一手数据收集揭示企业领导做出人员调整决策的过程机制。

(五)延伸时间维度,追踪高管团队的性别互动的动态过程

追踪不同性别子群体之间的动态交互,有助于进一步打开高管团队性别多样性的作用机制黑箱。我们建议,未来的女性高管领导力研究可以尝试深入剖析团队互动的过程、引入时间(动态)的视角,分析多个时点的团队互动状态,探究高管团队的互动状态的过程演进、在进程中影响因素的变化及其作用的变化,以及会对公司结果变量产生何种变化的影响。比如,近期Post等(2022)的研究追踪了TMT在纳入女性成员前后的高管团队决策变化,为女性高管领导力的作用效果提供了更有力的证据。未来研究可以尝试利用案例研究等定性方法在时间维度上做出拓展。

女性高管领导力的研究有重要的实践意义。高管团队中的女性力量对中下层员工的性别平等有直接重要的影响(Castellaneta等,2020)。促进两性平等不仅能保护女性的权益、维护社会的健康发展,还因女性高管对企业战略决策和绩效的积极作用将推动经济和社会的可持续发展,联合国在2015年已将其作为21世纪的重大挑战之一,并成为全球积极推动的行动。我国在解决普通女性的性别劣势方面做出了一系列努力

鉴于女性高管领导力研究重要的理论意义和现实价值,我们呼吁学术界应对这一议题进行更加深入的研究。从学术视角寻找有效的机制来减弱针对女性的负面效应从而建立一个健康的职业发展环境也是Hideg等(2020)和徐淑英等(2018)提出的负责任的管理学研究所倡导的重要方向。

| [1] | 方宏, 王益民. 女性CEO如何影响中国企业国际化节奏?[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(1): 73–91. |

| [2] | 胡旭阳. “夫妻搭档”治理与家族企业的研发投入——社会情感财富理论的视角[J]. 经济管理, 2019, 41(12): 57–72. |

| [3] | 李平, 竺家哲. 组织韧性: 最新文献评述[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(3): 25–41. |

| [4] | 刘绪光, 李维安. 基于董事会多元化视角的女性董事与公司治理研究综述[J]. 外国经济与管理, 2010, 32(4): 47–53. |

| [5] | 王益民, 王艺霖, 程海东. 高管团队异质性、战略双元与企业绩效[J]. 科研管理, 2015, 36(11): 89–97. |

| [6] | 徐高彦, 李桂芳, 陶颜, 等. “扶大厦之将倾”: 女性高管、危机企业反转与管理者认知[J]. 外国经济与管理, 2020, 42(5): 42–59. |

| [7] | 徐淑英, 李绪红, 贾良定, 等. 负责任的管理研究: 哲学与实践[M]. 北京: 北京大学出版社, 2018. |

| [8] | 许宇鹏, 程博, 潘飞. “妇女能顶半边天”——夫妻共治能抑制“掏空”吗?[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(8): 73–87. |

| [9] | Abdullah S N, Ismail K N I K, Nachum L. Does having women on boards create value? The impact of societal perceptions and corporate governance in emerging markets[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(3): 466–476. |

| [10] | Adams R B, Funk P. Beyond the glass ceiling: Does gender matter?[J]. Management Science, 2012, 58(2): 219–235. |

| [11] | Amore M D, Garofalo O, Minichilli A. Gender interactions within the family firm[J]. Management Science, 2014, 60(5): 1083–1097. |

| [12] | Arvate P R, Galilea G W, Todescat I. The queen bee: A myth? The effect of top-level female leadership on subordinate females[J]. The Leadership Quarterly, 2018, 29(5): 533–548. |

| [13] | Bauweraerts J, Rondi E, Rovelli P, et al. Are family female directors catalysts of innovation in family small and medium enterprises?[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2022, 16(2): 314–354. |

| [14] | Bear S, Rahman N, Post C. The impact of board diversity and gender composition on corporate social responsibility and firm reputation[J]. Journal of Business Ethics, 2010, 97(2): 207–221. |

| [15] | Bigelow L, Lundmark L, McLean Parks J, et al. Skirting the issues: Experimental evidence of gender bias in IPO prospectus evaluations[J]. Journal of Management, 2014, 40(6): 1732–1759. |

| [16] | Campopiano G, Gabaldón P, Gimenez-Jimenez D. Women directors and corporate social performance: An integrative review of the literature and a future research agenda[J]. Journal of Business Ethics, 2023, 182(3): 717–746. |

| [17] | Castellaneta F, Conti R, Kacperczyk A. The (Un) intended consequences of institutions lowering barriers to entrepreneurship: The impact on female workers[J]. Strategic Management Journal, 2020, 41(7): 1274–1304. |

| [18] | Chen G L, Crossland C, Huang S. Female board representation and corporate acquisition intensity[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(2): 303–313. |

| [19] | Clark C E, Arora P, Gabaldon P. Female representation on corporate boards in Europe: The interplay of organizational social consciousness and institutions[J]. Journal of Business Ethics, 2022, 180: 165–186. |

| [20] | Cook A, Glass C. Above the glass ceiling: When are women and racial/ethnic minorities promoted to CEO?[J]. Strategic Management Journal, 2014, 35(7): 1080–1089. |

| [21] | Cumming D, Leung T Y, Rui O. Gender diversity and securities fraud[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(5): 1572–1593. |

| [22] | De Anca C, Gabaldon P. The media impact of board member appointments in Spanish-listed companies: A gender perspective[J]. Journal of Business Ethics, 2014, 122(3): 425–438. |

| [23] | Dwivedi P, Joshi A, Misangyi V F. Gender-inclusive gatekeeping: How (mostly male) predecessors influence the success of female CEOs[J]. Academy of Management Journal, 2018, 61(2): 379–404. |

| [24] | Eagly A H, Carli L L. The female leadership advantage: An evaluation of the evidence[J]. The Leadership Quarterly, 2003, 14(6): 807–834. |

| [25] | Eagly A H, Karau S J. Role congruity theory of prejudice toward female leaders[J]. Psychological Review, 2002, 109(3): 573–598. |

| [26] | Eagly A H. Sex differences in social behavior: A social-role interpretation[M]. HIllsdale: L. Erlbaum Associates, 1987. |

| [27] | Farh C I C, Oh J K, Hollenbeck J R, et al. Token female voice enactment in traditionally male-dominated teams: Facilitating conditions and consequences for performance[J]. Academy of Management Journal, 2020, 63(3): 832–856. |

| [28] | Finkelstein S, Hambrick D C, Cannella Jr A A. Strategic leadership: Theory and research on executives, top management teams, and boards[M]. Oxford: Oxford University Press, 2009. 29] Fombrun C J. Reputation: Realizing value from the corporate image[M]. Boston: Harvard Business School Press, 1996. |

| [29] | Foss N, Lee P M, Murtinu S, et al. The XX factor: Female managers and innovation in a cross-country setting[J]. The Leadership Quarterly, 2022, 33(3): 101537. |

| [30] | Griffin D, Li K, Xu T. Board gender diversity and corporate innovation: International evidence[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2021, 56(1): 123–154. |

| [31] | Guldiken O, Mallon M R, Fainshmidt S, et al. Beyond tokenism: How strategic leaders influence more meaningful gender diversity on boards of directors[J]. Strategic Management Journal, 2019, 40(12): 2024–2046. |

| [32] | Gupta V K, Mortal S, Chakrabarty B, et al. CFO gender and financial statement irregularities[J]. Academy of Management Journal, 2020, 63(3): 802–831. |

| [33] | Hambrick D C, Mason P A. Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers[J]. Academy of Management Review, 1984, 9(2): 193–206. |

| [34] | Hasan I, Tucci C L. The innovation–economic growth nexus: Global evidence[J]. Research Policy, 2010, 39(10): 1264–1276. |

| [35] | Havrylyshyn A, Schepker D J, Nyberg A J. In the club? How categorization and contact impact the board gender diversity-firm performance relationship[J]. Journal of Business Ethics, 2023, 184(2): 353–374. |

| [36] | Hideg I, DeCelles K A, Tihanyi L. From the editors: Publishing practical and responsible research in AMJ[J]. Academy of Management Journal, 2020, 63(6): 1681–1686. |

| [37] | Hillman A J, Cannella Jr A A, Harris I C. Women and racial minorities in the boardroom: How do directors differ?[J]. Journal of Management, 2002, 28(6): 747–763. |

| [38] | Hillman A J, Shropshire C, Cannella Jr A A. Organizational predictors of women on corporate boards[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(4): 941–952. |

| [39] | Hogg M A, Terry D J. Social identity and self-categorization processes in organizational contexts[J]. Academy of Management Review, 2000, 25(1): 121–140. |

| [40] | Hoobler J M, Masterson C R, Nkomo S M, et al. The business case for women leaders: Meta-analysis, research critique, and path forward[J]. Journal of Management, 2018, 44(6): 2473–2499. |

| [41] | Jeong S H, Harrison D A. Glass breaking, strategy making, and value creating: Meta-analytic outcomes of women as CEOs and TMT members[J]. Academy of Management Journal, 2017, 60(4): 1219–1252. |

| [42] | Joecks J, Pull K, Vetter K. Gender diversity in the boardroom and firm performance: What exactly constitutes a “critical mass?”[J]. Journal of Business Ethics, 2013, 118(1): 61–72. |

| [43] | Kanter R M. Some effects of proportions on group life: Skewed sex ratios and responses to token women[J]. American Journal of Sociology, 1977, 82(5): 965–990. |

| [44] | Kirsch A. The gender composition of corporate boards: A review and research agenda[J]. The Leadership Quarterly, 2018, 29(2): 346–364. |

| [45] | Knippen J M, Shen W, Zhu Q. Limited progress? The effect of external pressure for board gender diversity on the increase of female directors[J]. Strategic Management Journal, 2019, 40(7): 1123–1150. |

| [46] | Lee P M, James E H. She’-e-os: Gender effects and investor reactions to the announcements of top executive appointments[J]. Strategic Management Journal, 2007, 28(3): 227–241. |

| [47] | Lewellyn K B, Muller-Kahle M I. The corporate board glass ceiling: The role of empowerment and culture in shaping board gender diversity[J]. Journal of Business Ethics, 2020, 165(2): 329–346. |

| [48] | Marano V, Sauerwald S, Van Essen M. The influence of culture on the relationship between women directors and corporate social performance[J]. Journal of International Business Studies, 2022, 53(7): 1315–1342. |

| [49] | Marquis C, Lee M. Who is governing whom? Executives, governance, and the structure of generosity in large U. S. firms[J]. Strategic Management Journal, 2013, 34(4): 483–497. |

| [50] | Morrison A M, White R P, Van Velsor E, et al. Breaking the glass ceiling: Can women reach the top of America's largest corporations?[M]. Reading: Addison-Wesley, 1987. |

| [51] | Mun E, Jung J. Change above the glass ceiling: Corporate social responsibility and gender diversity in Japanese firms[J]. Administrative Science Quarterly, 2018, 63(2): 409–440. |

| [52] | Narayan S, Sidhu J S, Volberda H W. From attention to action: The influence of cognitive and ideological diversity in top management teams on business model innovation[J]. Journal of Management Studies, 2021, 58(8): 2082–2110. |

| [53] | Nekhili M, Chakroun H, Chtioui T. Women’s leadership and firm performance: Family versus nonfamily firms[J]. Journal of Business Ethics, 2018, 153(2): 291–316. |

| [54] | Nkomo S M, Bell M P, Roberts L M, et al. Diversity at a critical juncture: New theories for a complex phenomenon[J]. Academy of Management Review, 2019, 44(3): 498–517. |

| [55] | Ou A Y, Waldman D A, Peterson S J. Do humble CEOs matter? An examination of CEO humility and firm outcomes[J]. Journal of Management, 2018, 44(3): 1147-1173. [57] Palvia A, Vähämaa E, Vähämaa S. Are female CEOs and chairwomen more conservative and risk averse? Evidence from the banking industry during the financial crisis[J]. Journal of Business Ethics, 2015, 131(3): 577-594. |

| [56] | Paustian-Underdahl S C, Walker L S, Woehr D J. Gender and perceptions of leadership effectiveness: A meta-analysis of contextual moderators[J]. Journal of Applied Psychology, 2014, 99(6): 1129–1145. |

| [57] | Pfeffer J, Salancik G R. The external control of organizations: A resource dependence perspective[M]. New York: Harper & Row, 1978. |

| [58] | Post C, Byron K. Women on boards and firm financial performance: A meta-analysis[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(5): 1546–1571. |

| [59] | Post C, Lokshin B, Boone C. What changes after women enter top management teams? A gender-based model of strategic renewal[J]. Academy of Management Journal, 2022, 65(1): 273–303. |

| [60] | Post C, Rahman N, McQuillen C. From board composition to corporate environmental performance through sustainability-themed alliances[J]. Journal of Business Ethics, 2015, 130(2): 423–435. |

| [61] | Radu C, Smaili N. Board gender diversity and corporate response to cyber risk: Evidence from cybersecurity related disclosure[J]. Journal of Business Ethics, 2022, 177(2): 351–374. |

| [62] | Ragins B R, Sundstrom E. Gender and power in organizations: A longitudinal perspective[J]. Psychological Bulletin, 1989, 105(1): 51–88. |

| [63] | Rao K, Tilt C. Board composition and corporate social responsibility: The role of diversity, gender, strategy and decision making[J]. Journal of Business Ethics, 2016, 138(2): 327–347. |

| [64] | Reguera-Alvarado N, de Fuentes P, Laffarga J. Does board gender diversity influence financial performance? Evidence from Spain[J]. Journal of Business Ethics, 2017, 141(2): 337–350. |

| [65] | Richard O C, Wu J, Markoczy L A, et al. Top management team demographic-faultline strength and strategic change: What role does environmental dynamism play?[J]. Strategic Management Journal, 2019, 40(6): 987–1009. |

| [66] | Ryan M K, Haslam S A, Morgenroth T, et al. Getting on top of the glass cliff: Reviewing a decade of evidence, explanations, and impact[J]. The Leadership Quarterly, 2016, 27(3): 446–455. |

| [67] | Saeed A, Baloch M S, Riaz H. Global insights on TMT gender diversity in controversial industries: A legitimacy perspective[J]. Journal of Business Ethics, 2022, 179(3): 711–731. |

| [68] | Schmid T, Urban D. Female directors and firm value: New evidence from directors’ deaths[J]. Management Science, 2023, 69(4): 2449–2473. |

| [69] | Sergent K, Stajkovic A D. Women’s leadership is associated with fewer deaths during the COVID-19 crisis: Quantitative and qualitative analyses of United States governors[J]. Journal of Applied Psychology, 2020, 105(8): 771–783. |

| [70] | Solal I, Snellman K. Women don’t mean business? Gender penalty in board composition[J]. Organization Science, 2019, 30(6): 1270–1288. |

| [71] | Spence M. Job market signaling[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1973, 87(3): 355–374. |

| [72] | Srikant C, Pichler S, Shafiq A. The virtuous cycle of diversity[J]. Human Resource Management, 2021, 60(4): 535–558. |

| [73] | Srivastava C, Kashmiri S, Mahajan V. Customer orientation and financial performance: Women in top management teams matter![J]. Journal of Marketing, 2023, 87(2): 190–209. |

| [74] | Tajfel H, Turner J. An integrative theory of intergroup conflict[A]. Austin W G, Worchel S. The social psychology of intergroup relations[M]. Monterey: Brooks/Cole, 1979. |

| [75] | Tang S, Nadkarni S, Wei L Q, et al. Balancing the yin and yang: TMT gender diversity, psychological safety, and firm ambidextrous strategic orientation in Chinese high-tech SMEs[J]. Academy of Management Journal, 2021, 64(5): 1578–1604. |

| [76] | Terjesen S, Aguilera R V, Lorenz R. Legislating a woman’s seat on the board: Institutional factors driving gender quotas for boards of directors[J]. Journal of Business Ethics, 2015, 128(2): 233–251. |

| [77] | van der Vegt G S, Essens P, Wahlström M, et al. Managing risk and resilience[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(4): 971–980. |

| [78] | Vial A C, Napier J L, Brescoll V L. A bed of thorns: Female leaders and the self-reinforcing cycle of illegitimacy[J]. The Leadership Quarterly, 2016, 27(3): 400–414. |

| [79] | Wang J C, Markóczy L, Sun S L, et al. She’-E-O compensation gap: A role congruity view[J]. Journal of Business Ethics, 2019, 159(3): 745–760. |

| [80] | Williams M, Polman E. Is it me or her? How gender composition evokes interpersonally sensitive behavior on collaborative cross-boundary projects[J]. Organization Science, 2015, 26(2): 334–355. |

| [81] | Wu Q, Dbouk W, Hasan I, et al. Does gender affect innovation? Evidence from female chief technology officers[J]. Research Policy, 2021, 50(9): 104327. |

| [82] | Zheng W, Kark R, Meister A L. Paradox versus dilemma mindset: A theory of how women leaders navigate the tensions between agency and communion[J]. The Leadership Quarterly, 2018, 29(5): 584–596. |

| [83] | Zhu H, Zhu Q, Ding Z W. The roles of Chinese CEOs in managing individualistic cultures in cross-border mergers and acquisitions[J]. Journal of Management Studies, 2020, 57(3): 664–697. |