2024第46卷第6期

2.上海财经大学 商学院, 上海 200433

2.College of Business, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China

十八大以来,实现全体人民的共同富裕成为党和国家反复强调的战略目标,而共同富裕的重要标志在于通过各种方式缓解贫困地区的贫困问题、提高草根阶层的经济状况(斯晓夫等,2017)。改革开放以来,中国社会发生了巨大的变迁,贫困治理模式也经历了“救济式扶贫—开发式扶贫—产业扶贫—精准扶贫”四个阶段,治理过程中也实现了扶贫方式从“输血式”向“造血式”的转变、扶贫对象由“区域面”到“农户点”的精准演变。尽管中国在2020年如期实现了现行标准下绝对贫困人口的全部脱贫,创造了人类反贫困史上的一项伟大实践,然而,脱贫并非单纯的时点概念,某一具体时点的脱贫并不意味着永久脱贫,如果没有持续稳定的收入来源,脱贫者极有可能在下一时点出现返贫。虽然中国贫困人口的绝对数量不断减少,但仍有一些贫困人口在脱离贫困后再次陷入穷迫境地(谭燕芝和叶程芳,2020)。可见,实现贫困地区增收减贫依然是中国社会需要长期关注的一项艰巨任务,要维护贫困治理成果、彻底打赢脱贫攻坚战,必须摸索出一条相对稳定的脱贫致富路径。如何让脱贫变得可持续,如何实现稳定脱贫、乡村振兴以及共同富裕的有机衔接,这是一个值得关注的重要问题。

近年来,创业与脱贫致富一直是中央政府重点关注的问题,通过激励创业推进精准扶贫已纳入国家顶层设计的战略框架(杜威漩,2019)。创业为地方经济发展注入了新的活力(Acs和Storey,2004),被许多学者视为解决贫困问题的主要方法(Cumming等,2020)。但也有观点认为,薄弱的创业环境导致贫困地区的创业多以非正式、生活式和生存主义的形式存在,这些生存型创业活动不仅失败率较高,而且缺乏生产力,并不能有效解决贫困问题(Alvarez和Barney,2014)。可见,贫困地区创业是否有利于缓解贫困实现致富仍无定论,因而有必要对该问题进行深入探讨。另外,任何创业活动均嵌入于特定的创业生态系统之中,良好的创业生态是提升创业活力与成功率的重要推动力(Isenberg,2010;Autio等,2018)。贫困地区的创业同样以地方创业生态为行为环境,因此在解读贫困地区创业的增收减贫效应时首先应该考虑该情境下特有的创业生态特征(薛广昌等,2021)。虽然已有学者从政府政策、金融环境、人力资本(Isenberg,2010)、社会网络(Stam,2015)、基础设施(Spigel和Harrison,2018)等角度诠释了不同生态要素对于创业的影响,也有研究关注到传统的宗族、宗教、乡绅等在贫困地区的经济功能(郭云南和王春飞,2020),但现有研究较少关注在中国特色的社会主义制度框架下,基层党员也是构成创业生态环境的重要主体,同时忽略了那些游离于法治与德治框架之外的破坏性势力的影响。基层党员队伍不仅是带领困难群众实现脱贫致富的战斗堡垒,也是抵抗破坏性势力、提高地方治理模式的行动主体,但过往研究鲜有将基层党建这一红色堡垒纳入创业减贫的理论框架。

本文基于上海财经大学千村调研所得的832个贫困县数据,重点考察了贫困地区创业与脱贫致富之间的关系,并以创业生态为切入点分析了基层党员队伍建设的情境作用,及其对于破坏性势力的遏制效应。本研究具有如下理论意义:首先,本文将目光聚焦于中国贫困县特定样本探究创业的脱贫致富效应,不仅验证了中国特色社会主义制度的优越性,同时提高了创业增收减贫效应研究的针对性。以往关于贫困地区创业脱贫致富效应的研究相对较少,仅有的少量研究还存在相互矛盾的观点,其中一个很重要的原因就是缺乏对不同地区文化、社会、政治和经济背景等制度情境的考量。比如世界上很多国家都存在贫困地区,但是不同国家在制度设计方面存在很大差异,进而产生差异化的减贫效应。尽管各国在脱贫致富方面取得了一些进步,但中国的减贫速度与减贫规模却是史无前例的。基于此,本文利用中国832个贫困县的数据,重点考察中国特色社会主义制度框架下的贫困地区创业增收减贫效应,不仅有助于向世界讲好中国故事,也有助于为其他国家与地区的脱贫致富提供中国经验。

其次,本文将基层党员队伍建设纳入贫困地区创业生态的研究框架,拓展了创业生态理论的研究维度。前期学者主要从设施、政策、资本和市场等角度分析创业生态环境,本文认为,在中国特色社会主义制度框架下,党组织在基层的渗透必然导致基层党员队伍成为贫困地区创业生态系统的核心主体。党组织逻辑在中国农村发挥着重要作用,尤其在经济欠发达地区,基层党组织建设一直是提高地方治理模式的有效途径。作为基层党组织的重要成员,基层党员是带领贫困地区发展经济、实现脱贫致富的生力军,在贫困地区的创业生态中起到一种不容忽视的特殊效应,但过往研究鲜有将这一关键概念纳入创业生态体系。鉴于此,本研究将基层党员队伍建设纳入研究模型,从“平台效应”与“惩恶效应”两个维度探究红色堡垒的构筑对于贫困地区创业增收减贫的积极效应,该研究视角不仅深化了通过基层党员队伍建设推动地方治理体系的理论基础,而且丰富了创业生态理论的研究范畴。

最后,本文将破坏性势力纳入贫困地区的非正式制度框架,提出了破坏性势力对于创业减贫的消极赋能效应,以及基层党员队伍建设对于破坏性势力效应的遏制作用,论证了净化创业生态对于巩固创业脱贫成果的重要作用。贫穷地区创业的一个重要约束机制就是其与生俱来的“破坏性不确定性”环境特征(Wood,2003),这种环境极易衍生出一种游离于正式权力体系之外的特殊生态势力,他们通过各种方式侵占集体资源,成为破坏力极强的地方一霸。破坏性势力的盛行会影响个体对创业机会的把握,并对创业的减贫效应产生极大的危害,但现有研究在讨论创业的脱贫效应时却忽略了对该消极因素的关注。本文将破坏性势力纳入研究框架,分析了这种游离于法治与德治之外的势力对贫困地区创业脱贫致富效应的抑制作用,不仅为中共中央、国务院在全国范围内开展的“扫黑除恶专项斗争”活动提供理论支持,而且进一步深化了通过基层党员队伍建设优化地方治理模式、净化创业生态的理论基础。

二、文献与理论假设(一)相关文献述评

以往许多研究关注了贫困地区的创业活动及其对地方增收减贫的影响,许多学者将创业视为解决贫困的方法(Cumming等,2020),并认为创业活动不仅是促进地方经济增长的重要因素(Acs和Storey,2004),也是缓解贫困问题的重要手段(McMullen,2011)。创业不仅可以创造新的市场,构建新的产业与产品,还可以提供大量就业岗位,增加社区居民的收入与财富积累(Furlough-Morris,2017)。欠发达地区贫困人口众多的一个重要原因是缺乏足够的工作岗位,大多数穷人只能通过农业活动或社会救济来维持生活。创业活动有潜力创造更多的就业机会,从而使当地居民能够通过获得就业摆脱贫困。比如Djankov等(2018)利用世界银行189个国家的面板数据发现,创业通过创造更多就业机会产生积极的增收减贫作用。Thurik等(2008)基于23个经合组织国家的面板数据探索了个体创业对扶贫的影响,结果表明,新创企业所提供的就业岗位将显著降低地方失业率,由此产生的创业效应有助于实现增收减贫。Furlough-Morris(2017)研究了南非九个省新注册企业对脱贫致富的影响,结果表明,创业活力强的区域市场导向程度更高、经济增长速度更快、贫困人口更少。

然而,也有学者认为,贫困地区的资源禀赋与制度环境将制约创业增收减贫效应的发挥,使贫困地区的创业行为无法从根本上消除贫困(Alvarez和Barney,2014)。区别于经济发展水平较高的区域,贫困地区并不具有优质的创业生态,许多贫困地区的居民因缺乏必要的资金支持、人力资本和商业技能而失去创业优势。贫困群体可能会在生存压力下被动地从事推动型创业行为,此类以需求为基础的创业被认为是一种生存策略,并非富有成效的经济活动(Chrysostome,2010)。贫困地区创业者大都在“游戏规则”不明确或不确定性较大的环境中经营,薄弱的制度环境导致贫困地区的创业行为大都以生存主义的形式存在,而这些非正规的生存型创业通常缺乏生产力,较少雇佣外部员工,因而无法通过产生大量就业岗位来提升经济。同时,大多数贫困地区居民的技能水平与教育水平相对偏低,获取金融资源的途径比较匮乏,进而导致其仅能参与低生产率的自雇式创业活动(Minniti,2011)。另外,资源的限制和短缺导致在贫困环境中创业活动容易失败(Frankish等,2014),这进一步削弱了贫困地区创业者的创业成效。比如Wujung和Mbella(2016)通过对喀麦隆的案例研究发现,在喀麦隆建立的创业企业多为非生产性企业,他们通过游说获得经营许可,挤出了生产性企业的国内投资,导致就业机会减少,削弱了创业对拉动就业与减贫的作用。Yanya(2012)基于泰国76个省份的面板数据进行研究,结果表明创业增加了贫困人口数量,加剧了收入不平等,并阻碍了消除贫困的进程。

考虑到贫困地区普遍存在发展条件差、基础设施落后、配套服务欠缺等诸多问题,学者们开始呼吁从优化创业生态环境的角度给予贫困群体更多的创业支持。基于以往文献,许多学者从设施、政策、资本、市场和文化等方面考察创业生态要素的影响效应。设施方面,Ghio等(2015)认为,良好的基础设施不仅是创业者获取创业资源,聚集创业团队和创业资本的重要物质基础,而且有助于加强创业者在创业思想与知识技术上的交流。只有具备良好的基础设施才能吸引资源以提升贫困地区的创业活力(吴开军,2018),助力通过创业实现脱贫致富。政策方面,大多数学者认为地方政府通过税收优惠、产权保护、政策咨询等营造的良好政策环境有助于强化贫困地区创业的脱贫效应。比如韦吉飞和李录堂(2009)提出,政府金融风险补偿机制是助力创业减贫的重要手段,政府可以通过多种形式的创业保险降低创业风险,提高创业绩效。政府的政策支持不仅能够缓解创业者在初期的资金压力、降低贫困地区创业的进入门槛(邬爱其等,2021),同时有助于缓解贫困创业者的心理负担、弱化环境歧视因素的影响,是提升创业成功、实现脱贫致富的重要因素。资本方面,由于资金匮乏会引发贫困群体的挫败感并抑制其创业意图,阻碍其追求新的生产性创业活动的积极性,只有得到贷款和金融支持才能有效激发贫困地区居民的创业积极性(Venkata等,2014)。比如Lensink和Pham(2012)的研究结果表明,小额信贷可以帮助家庭通过自主创业摆脱贫困。市场方面,良好的市场流通环境、充裕的消费需求环境,以及规范的市场竞争环境是影响贫困农民创业的重要条件(朱明芬,2010)。创业生态中的市场规模可以反映区域经济发展状况,市场规模越大,则对于创业者所提供的产品与服务的需求量也越大,进而有助于创业价值的实现(袁宇阳,2021)。除了设施、政策、资本和市场要素,还有学者关注创业生态中文化因素对于创业减贫效应的作用。此类研究与制度理论的观点不谋而合,文化因素属于创业生态中的顶层制度要素,并对贫困地区创业产生深刻的软约束。比如吴开军(2018)的研究表明,容忍失败、崇尚冒险的创业文化是提升区域创业活力的重要系统软实力,如果贫困地区居民拥有鼓励创新、质疑权威的勇气,具备团结合作、开拓向上的精神,则更倾向于从事冒险性创业活动,并对缓解当地贫困状态起到积极作用。

总体而言,过往关于创业减贫的研究较为丰富,但贫困地区的创业是否有利于缓解贫困问题仍无定论,因而需要进一步厘清贫困地区的创业与脱贫致富之间的关系。同时,在讨论创业的脱贫致富效应时应充分考虑不同国家与地区的制度差异。以往研究大多数基于非洲、拉丁美洲以及经合组织国家样本展开,尽管这些研究有助于人们深刻理解创业与缓解贫困的关系,但却难以推广到中国情境下的贫困地区,也无法呈现中国特色社会主义制度框架下的创业脱贫效应。改革开放以来,中国经历了人类历史上规模最大、最富成效的制度变迁(蔡昉,2018),一系列具有中国特色的制度变革与制度创新不仅造就了许多具有创新精神与探索精神的创业者(张玉利和谢巍,2018),也为深入分析贫困地区创业问题提供了丰富的素材与研究背景。另外,学者们从不同的角度考察了创业生态要素对于创业增收减贫的影响效应,却忽略了基层党员队伍建设在贫困地区创业生态中的重要作用。

(二)研究假设

1.创业与贫困地区脱贫致富

成功的创业不仅能够有效延长产品产业链,增加产品附加值(Kimhi,2010),而且有助于提高创业者的收入水平与家庭资本积累,降低创业者陷入贫困的概率。一方面,创业所产生的就业岗位和社会收入流动性通过“涓滴效应”提升了社会福利水平,促进了当地经济的可持续发展。另一方面,创业还通过增进市场竞争、增强产品服务创新等机制推动地方经济增长(Baumol和Strom,2007),助力新产品、新市场与新技术的开拓,最终形成“创造性破坏”的创新型经济增长模式(陈刚,2015)。尽管贫困地区的特殊性会在一定程度上制约创业的脱贫致富效应,但本文认为,在中国特色社会主义制度框架下,自救式的创业活动是输入贫困地区的一剂新鲜血液,不仅有助于贫困群体脱离“贫困陷阱”,还可以催生新业态与新产业,实现积极的致富效应。

第一,许多贫困地区存在资源约束与要素短缺问题(Frankish等,2014),贫困地区创业者获取金融资源的途径相对匮乏,这些劣势可能会导致贫困地区的创业活动容易失败,削弱创业的增收减贫效果。但本文认为,尽管贫困地区缺乏充裕的资金资源与优质的人力资本,但许多贫困地区拥有丰富的自然资源与人文景观。以广东连南瑶族自治县为例,虽为贫困县,却拥有丰富的旅游资源,比如传统的三排瑶寨、千年瑶寨房屋建筑、山寨居民古朴淳浓的民族风情等,都可以成为地方独特的创业资源。贫困地区整体落后于发达区域是不争的事实,但可以通过充分挖掘自身的优势资源,在创业逻辑下开发并利用地方特有的生态、环境、文化资源,以传统历史文脉,民俗风情,乡村景观等概念俘获大众需求,并基于这些异质性资源开展创业活动。如此则不仅能够发现区域的价值和功能,还可以通过催生新产业有效提升地方经济发展、实现脱贫致富。另外,在中国特色社会主义扶贫道路上,政府政策支持能够有效缓解贫困地区创业资源缺失与资金不足问题。比如中国银保监会联合多部门出台的扶贫小额信贷政策,能够为贫困地区创业者提供免担保免抵押的县建风险补偿金。2020年,该政策进一步将具备产业发展条件的边缘人口纳入支持范畴,并延长了还款困难户的还款期限。这些政策红利不仅能够解决贫困地区居民通过创业实现脱贫致富的资金约束,而且改善了贫困地区的金融市场发展水平。同时,随着信息技术的发展,成熟的金融服务体系不断地延伸到乡村,使得贫困地区的创业个体能够更为便利地获取金融产品与信贷服务(张玉利和冯潇,2019),提高了贫困地区创业的脱贫致富效应。

第二,在创业的所有要素中,影响创业成功的关键要素无疑是创业者。许多学者认为贫困地区居民因循守旧、目光短浅,他们相对偏低的技能水平与教育水平制约了创业的减贫效应。但实际上,这些消极的刻板印象并不完全符合中国贫困地区居民的真实特征。随着网络扶贫时代的到来,贫困地区居民的人力资本水平与创新创业能力不断提升(张玉利和冯潇,2019),网络的发展不仅有助于贫困地区群众获取优质的创业信息与创业服务,而且能够将优质的教育培训资源聚合于云端。以广西桂林的中国电信扶贫基地为例,其中的“农技云平台”不仅能够向贫困地区农民展示全国各地的农产品种养技术,而且支持农技人员为他们进行远程种养指导。互联网的技术红利和时空优势有效缓解了贫困地区创业者的人力资本约束问题。另外,“大学生村官”也是一项极具中国特色的制度设计,从社会主义新农村建设到乡村振兴战略的提出,许多有学识、高素质的大学生被派驻到贫困农村担任“村官”,他们思想活跃、接受能力强,具有较强的理解力和创造力,经过实践锻炼的大学生村官不仅能够向贫困群体推广新观念、新思想,而且还帮助他们掌握新知识、新技术(朱寅霜,2010)。他们通过农村工作不断地融入群众生活,在与农民的日常交流中加强知识与技术的普及,将自身较高的文化素养向贫困地区居民传递,在改变农民落后思想观念的同时,促进了贫困地区个体人力资本素养的提升。

第三,尽管有学者认为贫困地区的创业者仅能参加低生产率的自雇式创业活动(Minniti,2011),因而无法通过提供就业机会来保障经济、缓解贫困,但这种观点仅囿于传统的创业模式。随着互联网的发展与数字化时代的到来,贫困地区的创业模式不断优化,互联网的不断延伸为贫困地区创业带来了新的机遇与发展空间。自2015年以来,工信部已联合财政部在农村与偏远地区开展电信普遍服务试点,该举措大幅提升了贫困地区的网络覆盖水平,缩小了其与非贫困地区的数字鸿沟

从现实来看,中国不乏贫困地区通过创业实现脱贫致富的成功案例。在20世纪80年代,中国许多贫困地区迎来了第一次创业高潮。比如当时极其贫困的浙江义乌,通过“鸡毛换糖”的创业方式成为“世界小商品之都”,不仅有效解决了穷人的贫困问题,还带动了整个城市的经济腾飞(岳晓文旭等,2022)。同样,40多年前的温州也是一个被贫穷与饥荒充斥的地方,虽属于沿海地区但生存环境恶劣,没有发展传统农业的优势。在这种情况下,温州人破釜沉舟,通过创业大力发展民营经济,通过“四千”精神实现脱贫致富。这些案例不仅充分体现了中国的制度变迁与制度优势,也进一步证明了在中国特色的制度框架下,贫困地区可以通过创业实现脱贫致富,推动地方产业繁荣发展。

鉴于此,本文提出以下假设:

H1:贫困地区的创业活动将产生积极的脱贫致富效应。

2.基层党员队伍建设:贫困地区创业生态环境中的赋能因素

在中国,基层党组织不仅是党凝聚民心、团结群众的核心,也是领导和推动地方基层治理的中流砥柱(蔡文成,2018)。新形势下,通过党组织的积极引领与教育管理,基层党员不仅在思想意识、政治素养与业务能力等方面得到显著提升,同时在地方经济发展、脱贫攻坚等方面起到先锋模范作用,在贫困地区的创业脱贫致富过程中发挥着积极的“平台效应”与“惩恶效应”。

(1)基层党员队伍建设的“平台效应”:对创业脱贫致富效应的提升作用

尽管与创业相关的各种生产性活动能够通过新增就业和提高生产率推动经济增长,但是基于创业生态理论的观点,创业行为与企业家精神将受到主体所嵌入的外部生态环境的影响(Scott,2013),创业能否产生积极的减贫效应将受到外部体制与社会环境的约束。创业生态体系的完备与否将直接决定个体的创业意愿与创业结果(McMillan和Woodruff,2002),因此,创业与贫困地区经济增长的关系将受到创业生态质量的限制(单德朋和张永奇,2021)。作为脱贫攻坚战中的排头兵,基层党员队伍肩负着巨大的责任与使命,是贫困地区创业生态中不可或缺的核心要素。习近平总书记曾强调:“要把扶贫开发同基层组织建设有机结合起来,真正把基层党组织建设成带领群众脱贫致富的坚强战斗堡垒。”

首先,基层党员队伍建设将通过政策宣传与贯彻落实强化贫困地区创业的脱贫致富效应。作为党在农村开展工作的核心力量,基层党员深入群众不仅能够引导贫困地区广大农民团结在党中央周围,而且有助于他们更为准确地把握党和国家的惠农政策,尤其是那些鼓励农民创业的优惠政策。鉴于贫困地区在基础设施建设与公共服务水平等方面的不足,许多贫困地区居民对党和国家的涉农法律法规并不了解,进而错失许多发展机遇。通过强化贫困地区的基层党员队伍建设,许多党员同志能够更为深刻地领会党中央的决策与部署,基层党员走向群众并与之保持密切联系,在党与贫困地区居民之间起到政策宣传的桥梁作用,进而有助于各项方针政策在基层落实落细。他们积极地向广大群众宣传党和政府在创业方面的优惠政策,让贫困地区居民在“知国策、懂政策”的基础上积极利用政策获得优惠,通过创业发展经济,提升创业在贫困地区的脱贫致富效应。

其次,基层党员队伍建设将通过致富导向与示范带动强化贫困地区创业的脱贫致富效应。基层党组织的建设是决战脱贫攻坚、推动乡村振兴的重要环节。党组织建设力度的增强需要吸纳更多优秀的基层党员群体不断加入,而基层党员通过参加组织生活不间断地接受党性的熏陶,从思想深处塑造了以人民利益为中心与服务大众的信念。基层组织通过支部会议与活动将那些政治素质强、发展能力强的党员组织起来,形成一群勇担当、敢作为的基层党员队伍,他们通过深入群众找到制约贫困地区居民创业意愿的焦点问题,带领群众参加创业技术培训,帮助贫困地区群众掌握创业所需的生产、营销和管理知识,提高他们的创业技能,强化创业的脱贫致富效应。可以说,绝大多数基层党员通过严肃的入党程序凝练出了真正热爱人民、勇于干事创业、乐于带领群众发家致富的思想意识。这些基层党员将积极响应国家的政策号召加入创业大军,在党员思想烙印的作用下发挥示范带头作用,帮助贫困地区实现脱贫致富(杨婵和贺小刚,2021)。当社会主义的核心价值观与行为准则内化为自身的思想烙印,基层党员群体的创业动机不会局限于狭隘的个人私利,而是倾向于在生产、技术、信息等方面给予群众“造血式”帮扶,促进贫困者通过创业实现增产增收,以“一帮一”“一帮多”的方式激发他们通过创业实现脱贫致富。

最后,基层党员队伍建设将通过意识引领与思想导向强化贫困地区创业的脱贫致富效应。区别于非贫困地区群体,部分贫困地区的居民在贫困文化(Lewis,1959)桎梏下缺乏依靠自救方式摆脱贫困的内在动力,这种精神贫困严重降低了政府救助等“输血式”贫困治理方式的效果。因此,在贫困地区扶贫首先要做到“扶志”与“扶智”,要巩固创业的脱贫致富效应,必须引导贫困群体摆脱完全依赖外界帮扶的消极心理。随着基层党员队伍建设的强化,基层党员群体日渐成为贫困地区脱贫致富的骨干力量,他们在向贫困地区群众宣传党和政府扶贫政策的同时强调对贫困家庭的“志智双扶”,从思想意识上帮助贫困地区居民挣脱信念消极、志向缺乏的精神桎梏。这种思想引领不仅增强了困难群体通过创业摆脱贫困的信心和勇气,而且强化了他们通过自救式创业活动脱贫致富的创造力。那些创业成功的基层党员同志还可以通过自身创业致富的实践经验,增强个体通过创业摆脱贫困的内生动力,强化创业对脱贫致富的积极效应。

鉴于此,本文提出以下假设:

H2:基层党员队伍建设将强化贫困地区创业的脱贫致富效应,即贫困地区的基层党建力度越大,创业的脱贫致富效应越强。

(2)基层党员队伍建设的“惩恶效应”:对破坏性势力的遏制作用

贫穷地区的环境大都具有“破坏性不确定性”特征(Wood,2003),这种环境极易衍生出一些消极的生态势力。在中国贫困地区的治理过程中,除了基层党员队伍等积极的生态因素,还存在着一种特殊的生态势力,他们游离于正式权力体系之外,却可以通过各种方式侵占集体资源,成为破坏力极强的地方一霸。这种破坏性势力的盛行会影响企业家对创业机会的把握(Sutter等,2013),并对创业的脱贫致富效应产生极大的危害。

一方面,破坏性势力将通过资源掠夺等恶劣手段窃取创业成果,减少贫困地区脱贫的资源基础。基于资源基础观,资源是贯穿于整个创业过程的重要因素,对于贫困地区而言,地方特有的资源条件是决定创业成果优劣的关键,创业成果的最终呈现形式也与创业企业所积累的资源存量密切相关。众所周知,地方破坏性势力忽视社会公德和法律,且具有极强的暴力倾向,他们会采取各种极端手段攫取地方资源,通过挤占创业资源、扭曲稀缺资源的合理配置,破坏创业生态,进而制约了贫困地区创业的脱贫致富效应。并且,破坏性势力往往横行霸道,他们通过强拿硬要、敲诈勒索等非法行为窃取创业成果,在减少创业企业资源禀赋的同时掠夺了创业收入,严重制约了创业的脱贫致富效应。可见,破坏性势力的存在不仅恶化了贫困地区的创业资源约束问题,同时侵占了创业者的创业成果,使贫困地区新创企业的产权保护处于缺失状态,严重破坏创业对于提升收入与缓解贫困的作用,弱化了创业对于助力贫困地区脱贫致富的积极效应。

另一方面,创业生态中的破坏性势力将通过各种干扰手段增加创业的不确定性。创业本身是一种高风险行为,个体在创业决策过程中将综合考量创业预期收益与其他职业选择潜在收益的差异性(Schjoedt和Shaver,2012)。基于公开的村霸卷宗案例统计结果,破坏性势力会强行要求当地创业企业缴纳保护费,如若索要不成便采取强行阻工的方式扰乱企业正常运营。与其他区域相比,贫困地区在基础设施与创业配套等方面本身就存在劣势,而破坏性势力的明抢暗夺不仅增加了创业的风险性,同时增加了创业的不确定性,使得创业者在心理层面上无法感知到自己能够通过创业获取稳定的收益,进而削弱了个体的创业积极性与长期经营意愿。所以,即使他们可以通过创业实现脱贫致富,但破坏性势力对创业行为的干扰与创业利润的抢夺将削弱创业对贫困地区经济发展与脱贫致富的积极作用。可见,如果创业生态环境中存在某些消极的特征,则会降低个体的创业抱负,抑制创业的脱贫致富效应(Goel和Karri,2020)。破坏性势力是贫困地区创业生态中一种典型的消极因素,他们的非法行为是创业脱贫道路上的“拦路虎”,这种“黑色素”的沉淀无疑会窃取创业的成果,制约创业的增收减贫效应。

中国共产党自创建以来始终坚持为人民谋幸福、为中华民族谋复兴的“国强民富”的初心(黄茂兴和叶琪,2021)。习近平总书记曾指出,“消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕,是社会主义的本质要求,是我们党的重要使命”。因此,基层党建将扎根于这一重要使命,致力于完善乡村治理机制,并不断发展成为贫困地区稳定发展的核心力量。在这一过程中,那些“从群众中来”的基层党员更容易“到群众中去”,他们根植于人民,更愿意造福于人民,也更容易保持与人民群众的血肉联系,关心群众疾苦与冷暖。任何制约创业减贫成果的破坏性势力与非生产性活动必然遭到基层党员的坚决抵制。

随着基层党员队伍建设力度的增强,基层党员群体不断深入群众、深入实际,通过各种渠道广泛搜集社情民意,因而能够及时发现问题与矛盾,敏锐察觉社区中存在的破坏性恶势力。在“为人民服务”“人民的利益高于一切”“奉献社会”等红色印迹的镌刻下,基层党员以关注民生、满足群众期盼为重点,力求维护好人民群众的根本利益,因而会与恶势力开展旗帜鲜明的斗争,协助地方整治违法犯罪行为与各种恶行陋习。同时,创业与扶贫等问题一直是党中央“一号文件”的重点内容,通过激励创业加快推进精准扶贫已纳入国家顶层设计内容中(杜威漩,2019)。作为推动精准扶贫的“一线指挥部”,基层党员群体将坚定不移地与违反党和国家脱贫政策的错误行为展开斗争,通过各种有效形式参与地方管理和监督,那些干预创业脱贫致富效应的破坏性势力终将成为他们的重点打击对象。因此,贫困地区基层“红色堡垒”的打造将有助于淡化“黑恶势力”对创业减贫的破坏作用,进而弱化了破坏性势力对创业减贫的消极影响。

鉴于此,本文提出以下假设:

H3:基层党员队伍建设将弱化破坏性势力对贫困地区创业脱贫致富效应的消极影响,即贫困地区的基层党建力度越大,越有助于缓解破坏性势力对创业脱贫致富效应的消极作用。

三、研究设计(一)数据来源

本文使用的数据来源于2016年的千村调查,该项目由上海财经大学主导完成,旨在通过对全国范围内上千个传统村落的社会调研深度挖掘“三农”问题。2016年的调研包括定点与返乡两种方式,项目组根据不同的调查对象分别设计了镇长问卷、村长/支书问卷以及村民问卷等,其中村民问卷包括创业者与非创业者两类群体。本文的数据主要来自村长/支书问卷与村民问卷。考虑到本文主要研究创业对贫困地区的减贫效应,因而选取了其中832个国家级贫困县的创业者与非创业者作为研究样本,同时与村长/支书问卷的部分变量进行匹配,最终得到约2 787个样本观测值。

(二)变量设计

1.脱贫致富(Poverty_redu)

根据以往研究,贫困是指收入水平低到无法获取身体正常运转所需的最低限度必需品的状态,或一个家庭由于收入不足而无法达到最低生活标准的状态(Rowntree,1901)。可见,收入水平与贫困程度高度相关(黄俊毅,2021),收入可以作为测量贫困水平的代理变量。在中国,脱贫致富的首要任务就是增加贫困群体的收入水平(杜威漩,2019),鉴于此,本文采用家庭收入水平来测量脱贫致富,家庭收入水平越高,则脱贫致富效应越明显,该方法也被国内许多学者所采用(比如罗楚亮,2012)。该变量进入模型时进行取对数处理。

2.贫困地区创业(Entre)

本文所指的创业是指贫困地区的主体自己或者与他人合伙,通过创建新的企业或组织的方式销售产品或提供各类服务,包括各类“个体经营户”。借鉴杨婵等(2017)的方法,本文将解释变量设置为是否创业的哑变量,并根据问卷调查的结果将存在创业行为的情况赋值为1,否则赋值为0。

3.基层党员队伍建设(Party)

党员数量是衡量基层党员队伍建设的一个重要指标(文丰安,2021),也是党员队伍规模扩张的主要标志。随着党员数量的增多,基层党员队伍的覆盖面不断扩大,才能进一步巩固党的思想、方针、政策在基层的渗透,因此,许多学者认为增加党员数量是基层党建最重要的一项工作(尹思聪和郭建,2021)。鉴于此,本文采用贫困地区基层党员数量来测量基层党员队伍建设力度,进入模型时取对数。

4.破坏性势力效应(Villain effect)

本文所指的破坏性势力(Villain)是指存在于创业生态环境中的地痞、流氓、无赖、宗族恶势力等,而破坏性势力效应(Villain effect)则指贫困地区因存在破坏性势力而对创业增收减贫产生的消极效应,以破坏性势力与创业的交互项来衡量(Entre×Villain)。创业的测量方法见上文,考虑到破坏性势力这一概念的敏感性,部分受访者倾向于回避谈及此类问题,本文考虑从村长/村支书、创业者以及非创业者三个层面进行综合考量,并将有两个及两个以上受访者认为存在村霸等恶势力的情况界定为存在破坏性势力,如果存在破坏性势力,则Villain赋值为1,否则为0。

5.控制变量

(1)年龄(Age),即受访者实际年龄;(2)受教育程度(Eduyear),受访者若为小学学历=5,初中学历=8,高中/中专学历=11,大专学历=14,大学本科学历=15,硕士研究生=17,博士研究生=20;(3)婚姻状况(Marriage),已婚则赋值为1,否则为0;(4)信仰状况(Religion),有宗教信仰则赋值为1,否则为0;(5)家庭孩子占比(Kid),即家中孩子数量占除创业者外的家庭总人数比重;(6)家庭老人占比(Old),即家中老人数量占除创业者外的家庭总人数比重;(7)家庭人均耕地数量(Farmland);(8)家庭党员数量(Partmemb);(9)家庭村干部数量(Cadre);(10)宗族势力(Clan),对应的问卷题项为“您家的宗族是否是全村最大的宗族(第一大姓)”,回答“是”则赋值为1,“否”则赋值为0;(11)本村农民外省打工比例(Workout);(12)本村农民返乡比例(Back)。最后,本文进一步控制了区域虚拟变量。

(三)模型设定

为了检验贫困地区创业的脱贫致富效应,以及基层党员队伍建设的赋能作用,本文构建了模型(1),其中Poverty_redui为以家庭收入衡量的脱贫致富;Entrei表示创业行为;Partyi表示基层党员队伍建设力度;Villain effecti表示破坏性势力效应;C为控制变量;

| $ \begin{aligned}Poverty_redu_i= & \alpha_0+\alpha_1Entre_i+\alpha_2Party_i+\alpha_3Villain\ effect_i+\alpha_4Entre_i\times Party_i \\ & +\alpha_5Villain\ effect_i\times Party_i+\alpha_6C_i+\varepsilon_i\end{aligned} $ | (1) |

在回归分析之前,本文通过方差膨胀因子检验排除了模型中可能存在的多重共线性问题,同时对部分存在极端值的连续性变量进行1%水平上的Winsorize处理,以此排除极端值对后续回归结果产生的影响。

四、实证分析(一)描述性统计

本文主要变量的描述性统计见表1。结果显示,约有32.40%的贫困地区受访者存在创业行为;创业者平均年龄约为43.21岁,以中年创业者为主;平均受教育年限约8.71年,基本为初中学历,受教育程度总体偏低;91.52%的贫困地区创业者均为已婚,需要承担家庭责任,有宗教信仰的创业者仅占11.80%。

| 变量代码 | 变量含义 | 样本数 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| Poverty_redu | 脱贫致富 | 2 779 | 1.8351 | 0.9412 | 0.0000 | 5.7071 |

| Entre | 贫困地区创业 | 2 787 | 0.3240 | 0.4681 | 0.0000 | 1.0000 |

| Party | 基层党员队伍建设 | 2 787 | 3.8064 | 0.6635 | 2.3979 | 5.1120 |

| Villain effect | 破坏性势力效应 | 2 787 | 0.0976 | 0.2968 | 0.0000 | 1.0000 |

| Age | 年龄 | 2 787 | 43.2052 | 13.0664 | 18.0000 | 76.0000 |

| Eduyear | 受教育程度 | 2 787 | 8.7130 | 3.4370 | 0.0000 | 17.0000 |

| Marriage | 婚姻状况 | 2 712 | 0.9152 | 0.2786 | 0.0000 | 1.0000 |

| Religion | 信仰状况 | 2 787 | 0.1180 | 0.3227 | 0.0000 | 1.0000 |

| Kid | 家庭孩子占比 | 2 787 | 0.4327 | 0.2536 | 0.0000 | 1.0000 |

| Old | 家庭老人占比 | 2 787 | 0.2832 | 0.2682 | 0.0000 | 1.0000 |

| Farmland | 家庭人均耕地数量 | 2 787 | 1.6934 | 2.5049 | 0.0000 | 19.9541 |

| Partmemb | 家庭党员数量 | 2 787 | 0.2167 | 0.5002 | 0.0000 | 4.0000 |

| Cadre | 家庭村干部数量 | 2 787 | 0.1241 | 0.3600 | 0.0000 | 4.0000 |

| Clan | 宗族势力 | 2 742 | 0.3304 | 0.4704 | 0.0000 | 1.0000 |

| Workout | 本村农民外省打工比例 | 2 787 | 27.4618 | 27.4219 | 0.0000 | 94.3000 |

| Back | 本村农民返乡比例 | 2 787 | 17.1365 | 21.1128 | 0.0000 | 90.0000 |

(二)基本模型检验

表2列示了创业在贫困地区的脱贫致富效应的基本模型检验结果。其中列(1)仅包含控制变量;列(2)增加了创业这一自变量;列(3)在列(2)的基础上增加了基层党员队伍建设及其与创业的交互项;列(4)在列(2)的基础上增加了基层党员队伍建设与破坏性势力效应;列(5)则在列(4)的基础上增加了破坏性势力效应与基层党员队伍建设的交互项。

| m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | |

| Age | −0.0042** | −0.0023 | −0.0023 | −0.0024 | −0.0024 |

| (0.0018) | (0.0017) | (0.0017) | (0.0017) | (0.0017) | |

| Eduyear | 0.0338*** | 0.0297*** | 0.0295*** | 0.0306*** | 0.0307*** |

| (0.0056) | (0.0054) | (0.0054) | (0.0054) | (0.0054) | |

| Marriage | 0.3660*** | 0.1616** | 0.1606** | 0.1646** | 0.1654** |

| (0.0752) | (0.0725) | (0.0725) | (0.0724) | (0.0724) | |

| Religion | 0.1714*** | 0.1815*** | 0.1822*** | 0.1812*** | 0.1777*** |

| (0.0547) | (0.0520) | (0.0520) | (0.0519) | (0.0519) | |

| Kid | −0.4306*** | −0.3859*** | −0.3856*** | −0.3859*** | −0.3877*** |

| (0.0823) | (0.0783) | (0.0783) | (0.0782) | (0.0781) | |

| Old | 0.1810*** | 0.1803*** | 0.1771*** | 0.1728*** | 0.1668*** |

| (0.0681) | (0.0647) | (0.0647) | (0.0647) | (0.0647) | |

| Farmland | 0.0011 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0007 | −0.0001 |

| (0.0076) | (0.0073) | (0.0073) | (0.0073) | (0.0073) | |

| Partmemb | 0.0916** | 0.0906** | 0.0912** | 0.0990*** | 0.0952** |

| (0.0400) | (0.0381) | (0.0381) | (0.0381) | (0.0381) | |

| Cadre | −0.0427 | −0.0651 | −0.0633 | −0.0642 | −0.0637 |

| (0.0552) | (0.0525) | (0.0525) | (0.0525) | (0.0524) | |

| Clan | −0.0285 | −0.0430 | −0.0442 | −0.0404 | −0.0403 |

| (0.0381) | (0.0363) | (0.0364) | (0.0364) | (0.0363) | |

| Workout | 0.0002 | 0.0000 | −0.0000 | 0.0001 | 0.0003 |

| (0.0007) | (0.0007) | (0.0007) | (0.0007) | (0.0007) | |

| Back | 0.0027*** | 0.0026*** | 0.0027*** | 0.0026*** | 0.0025*** |

| (0.0008) | (0.0008) | (0.0008) | (0.0008) | (0.0008) | |

| Entre | 0.6016*** | 0.2357 | 0.6585*** | 0.6583*** | |

| (0.0359) | (0.2073) | (0.0405) | (0.0405) | ||

| Party | −0.0649** | −0.0316 | −0.0511* | ||

| (0.0311) | (0.0258) | (0.0271) | |||

| Entre×Party | 0.0963* | ||||

| (0.0538) | |||||

| Villain effect | −0.1924*** | −0.9851*** | |||

| (0.0635) | (0.3345) | ||||

| Villain effect×Party | 0.2071** | ||||

| (0.0858) | |||||

| _cons | 1.7928*** | 1.7343*** | 1.9771*** | 1.8340*** | 1.9183*** |

| (0.1568) | (0.1492) | (0.1881) | (0.1753) | (0.1785) | |

| F | 16.0184 | 33.1701 | 29.9705 | 30.3518 | 29.1781 |

| R2 | 0.0883 | 0.1758 | 0.1773 | 0.1792 | 0.1810 |

| N | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 |

| 注:***表示p<0.01,**表示p<0.05,*表示p<0.1,括号内为标准误;模型中控制了区域虚拟变量,下表同此。 | |||||

表2列(2)的结果表明,贫困地区创业与家庭收入之间存在显著的正相关关系(β=0.6016,p<0.01),说明贫困地区的创业行为有助于提高家庭收入水平,进而产生积极的脱贫致富效应,假设1得到支持。列(3)的结果表明,创业与基层党员队伍建设的交互项系数显著为正(β=0.0963,p<0.1),说明在贫困地区,创业生态环境中红色堡垒的构筑有助于提升创业对于缓解贫困的积极效应,假设2得到支持。列(5)的结果表明,破坏性势力的存在将对贫困地区脱贫致富产生显著的负向作用(β=−0.9851,p<0.01),而破坏性势力效应与基层党员队伍建设的交互项系数显著为正(β=0.2071,p<0.05),说明通过强化基层党员队伍建设所构筑的红色堡垒有助于弱化破坏性势力对于创业增收减贫的消极作用,假设3得到支持。

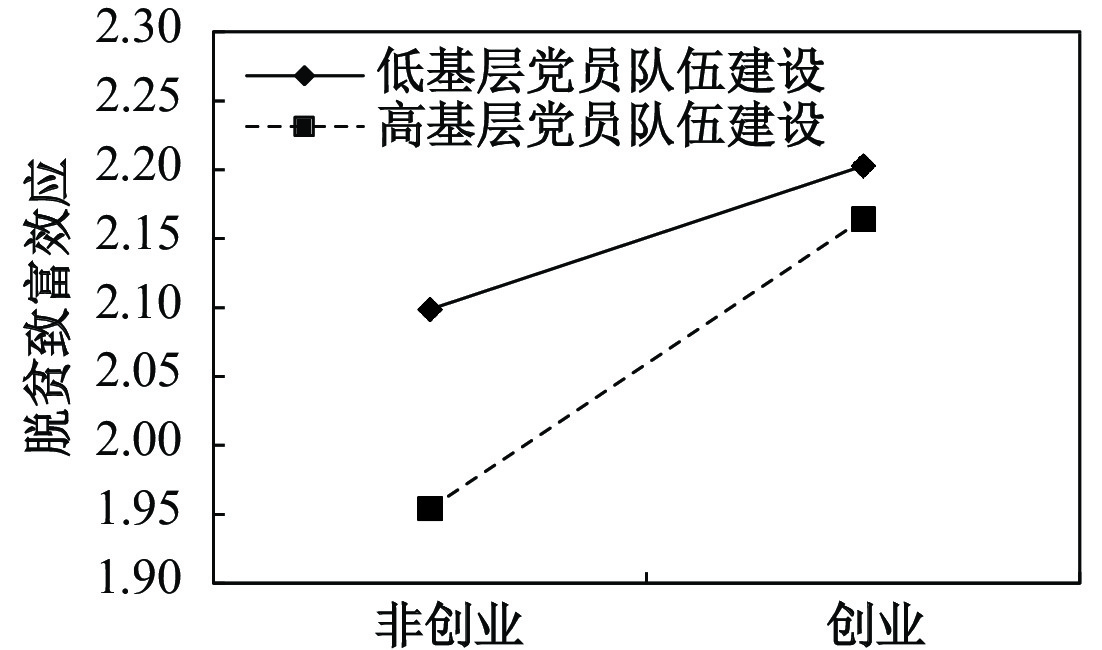

基层党员队伍建设与创业的二维交互作用如图1所示。该图表明在基层党建力度较大的情况下,创业脱贫致富效应线的斜率趋于陡峭,说明基层党员队伍建设倾向于强化创业对于脱贫致富的积极作用,在创业与脱贫致富之间起到一种正向的调节作用。

|

| 图 1 基层党员队伍建设对贫困地区创业减贫效应的调节作用 |

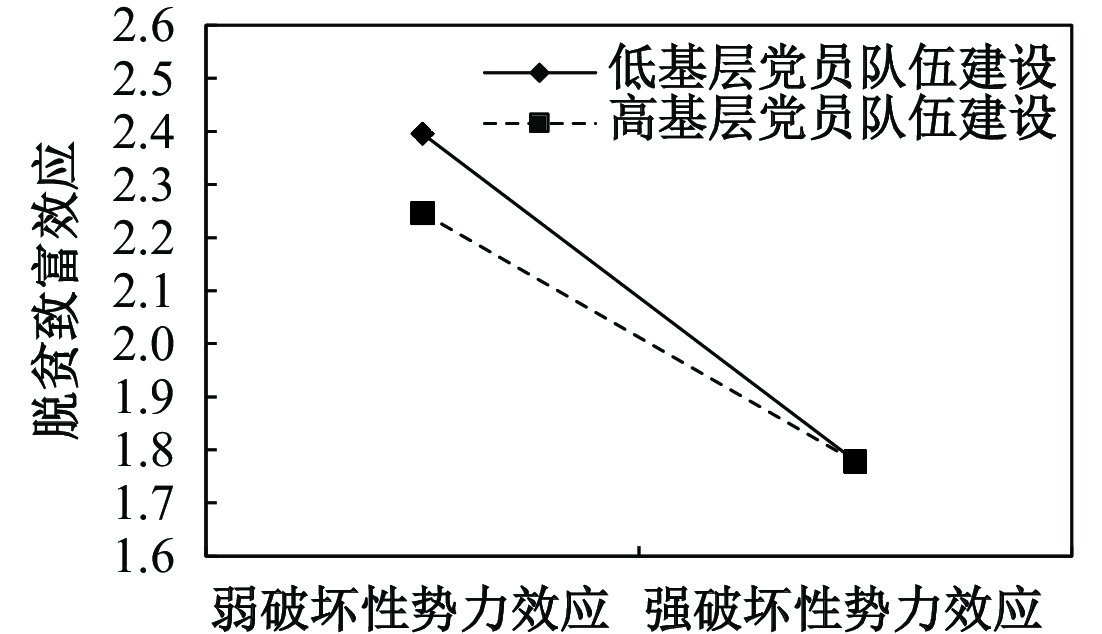

基层党员队伍建设与破坏性势力效应的二维交互作用如图2所示。从图2可以看出,破坏性势力将削弱贫困地区创业的脱贫致富效应,但是随着基层党员队伍建设力度的增强,这种消极的负向作用将得到缓解,破坏性势力效应线的斜率趋于平缓,说明基层党员队伍的建设倾向于弱化破坏性势力对贫困地区创业脱贫致富效应的消极作用。

|

| 图 2 基层党员队伍建设对破坏性势力效应的遏制作用 |

(三)内生性检验

考虑到原模型中潜在的样本选择偏误将对研究结果产生影响,进而产生内生性问题,本文拟采用Heckman两步法对该问题进行修正。具体而言:本文首先通过建立贫困地区创业的概率方程,利用Probit模型估计贫困地区居民进行创业的可能性,然后利用估计结果计算得到Inverse Mills Ratio(IMR)。之后本文进一步构建贫困地区创业影响脱贫致富的回归方程,同时将前一步骤中计算得到的IMR作为控制变量纳入该方程,以此调整可能存在的误差。另外,本文还引入了地方“中华老字号企业数量”这一指标,并将其作为外生性工具变量纳入第一阶段的概率方程。一方面,如果一个地区的中华老字号企业数量越多,则意味着该地区通过历史沉淀所积累的企业家精神越丰富,越容易出现大量创业活动(叶振宇和庄宗武,2022),个体发生创业行为的概率更大,因此满足相关性假设。另一方面,中华老字号是在漫长的历史发展过程中流传下来的品牌,虽然其空间分布能够反映各地区企业家精神和创业文化的差异,但与当前经济发展状况并不相关(刘伟丽和杨景院,2022),不会对当期的个体创业绩效与家庭收入产生直接影响,因而满足外生性假设,达到工具变量的基本要求,是一个比较合适的工具变量。Heckman两步法所得到的结果如表3所示。

| m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | |

| 控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES |

| IMR | −4.9516* | −4.0462 | −4.0421 | −3.2300 | −3.3944 |

| (2.8466) | (2.7081) | (2.7131) | (2.7169) | (2.7152) | |

| Entre | 0.6005*** | 0.2232 | 0.6559*** | 0.6556*** | |

| (0.0359) | (0.2074) | (0.0406) | (0.0405) | ||

| Party | −0.0637** | −0.0299 | −0.0495* | ||

| (0.0311) | (0.0259) | (0.0271) | |||

| Entre×Party | 0.0993* | ||||

| (0.0538) | |||||

| Villain effect | −0.1864*** | −0.9890*** | |||

| (0.0637) | (0.3345) | ||||

| Villain effect×Party | 0.2098** | ||||

| (0.0858) | |||||

| _cons | 10.4150** | 8.7800* | 9.0114* | 7.4528 | 7.8240* |

| (4.9592) | (4.7180) | (4.7253) | (4.7294) | (4.7274) | |

| F | 15.2657 | 31.4659 | 28.5961 | 28.9094 | 27.8691 |

| R2 | 0.0894 | 0.1765 | 0.1780 | 0.1796 | 0.1815 |

| N | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 |

表3列(2)的结果表明,在考虑到自选择问题后,贫困地区创业与家庭收入之间依然存在显著的正相关关系(β=0.6005,p<0.01),说明贫困地区创业行为有助于提高家庭收入水平,进而产生积极的脱贫致富效应,假设1得到支持。表3列(3)的结果表明,创业与基层党员队伍建设的交互项系数仍旧显著为正(β=0.0993,p<0.1),说明红色堡垒在基层的渗透有助于提升贫困地区创业对于增加收入与缓解贫困的积极效应,假设2得到支持。表3列(5)的结果表明,破坏性势力将削弱创业的脱贫致富效应(β=−0.9890,p<0.01),但是基层党员队伍的建设有助于遏制这种破坏性势力效应(β=0.2098,p<0.05),即红色堡垒有助于弱化破坏性势力对于贫困地区创业脱贫致富效应的抑制作用,假设3得到验证。

另外,考虑到创业需要一定的资金支持,从该角度讲家庭收入与个体创业之间存在一定的关系,即原文可能存在反向因果问题。尽管本文所选择的研究样本为贫困县样本,这在一定程度上能够限制高家庭收入水平的发生概率,进而相对有效地削弱反向因果问题引发的内生性,但始终无法完全排除部分贫困地区存在家庭收入水平较高的情况。考虑到东部沿海地区的家庭收入水平普遍较高,本文通过剔除东部沿海经济发达地区样本,仅保留经济发展水平相对较低的中西部地区样本对原假设再次进行验证,以此控制可能存在的反向因果问题。剔除东部沿海地区样本后的拟合结果如表4所示,与上文并无显著差异。

| m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | |

| 控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES |

| Entre | 0.5930*** | 0.1173 | 0.6620*** | 0.6617*** | |

| (0.0375) | (0.2192) | (0.0425) | (0.0425) | ||

| Party | −0.0769** | −0.0339 | −0.0595** | ||

| (0.0328) | (0.0272) | (0.0286) | |||

| Entre×Party | 0.1249** | ||||

| (0.0568) | |||||

| Villain effect | −0.2231*** | −1.1676*** | |||

| (0.0655) | (0.3404) | ||||

| Villain effect×Party | 0.2460*** | ||||

| (0.0870) | |||||

| _cons | 1.5757*** | 1.5211*** | 1.8255*** | 1.6350*** | 1.7384*** |

| (0.1195) | (0.1139) | (0.1736) | (0.1587) | (0.1626) | |

| F | 14.6668 | 30.8129 | 27.8113 | 28.2630 | 27.2728 |

| R2 | 0.0823 | 0.1674 | 0.1697 | 0.1719 | 0.1746 |

| N | 2 469 | 2 469 | 2 469 | 2 469 | 2 469 |

(四)稳健性检验

(1)多层线性模型检验。考虑到本文的解释变量是个体层面的创业行为,而个体又是嵌套于更高层次的贫困村落之中,数据之间存在明显的嵌套关系,因而适合采用多层线性模型(HLM)进行跨层分析。鉴于此,本文拟采用HLM对上述假设进行稳健性检验,并通过随机截距模型进行估计,所得到的结果与上文并无差异,原文所有假设均得到支持与验证。

(2)替换因变量测量方法。考虑到贫困不仅包括绝对意义上的收入匮乏,还包括相对贫困的概念。有学者以社会正常群体为参照,将处于正常生活水平以下或平均收入水平之下的情况界定为相对贫困(Townsend,1979)。鉴于此,本文构建了一个缓解相对贫困的指标进行稳健性检验,并以个体家庭收入与村落平均家庭收入之差除以村落平均家庭收入来衡量,取值越大说明与村落平均收入的差距越小,创业对于缓解相对贫困的效应越明显。替换因变量测量指标的检验结果与原文并无显著差异。

五、结论与启示(一)研究结论

贫困问题是我国经济与社会发展中一个关键而又紧迫的现实问题,许多学者认为创业是一种重要的增收减贫方式(Cumming等,2020),是贫困地区精准扶贫与乡村振兴协同发展的重要载体,但也有观点认为贫困地区的生存型创业活动并不能有效解决贫困问题(Alvarez和Barney,2014;Frankish等,2014)。尽管许多学者从构建优质创业生态的视角探究提升贫困地区创业活力与成功率的作用机制(Isenberg,2010;Autio等,2018),但这些研究大多数从政府政策、金融环境、人力资本(Isenberg,2010)、社会网络(Stam,2015)、基础设施(Spigel和Harrison,2018)等角度解读生态要素对创业减贫的影响效应,忽略了在中国特色的社会主义制度环境下,基层党员也是构成创业生态系统的重要主体。本文基于上海财经大学千村调研所得的832个国家级贫困县数据,分析了中国贫困地区创业对于脱贫致富的影响效应,重点考察了创业生态中基层党员队伍建设的重要作用,并得到以下研究结论:首先,贫困地区创业有助于提高居民家庭收入进而实现脱贫致富,说明创业是贫困地区脱贫攻坚、实现共同富裕的有效手段。其次,创业生态中的基层党员队伍建设将有效提升贫困地区创业的脱贫致富效应,红色堡垒的构筑有助于起到政策宣传、致富引领以及思想导向的作用,进而强化了创业对于脱贫致富的积极作用。最后,创业的脱贫致富效应将受到创业生态中破坏性势力的制约,破坏性势力通过窃取农民创业果实、打击创业意愿等形式弱化了创业的脱贫致富效应,而基层党员队伍的建设则是遏制破坏性势力的有效机制,随着创业生态中基层党建力度的不断增强,破坏性势力对贫困地区创业脱贫致富的消极效应将得到有效抑制。

(二)研究启示

本文的研究具有一定的现实启示意义。

首先,本文诠释了创业对于中国贫困地区脱贫致富的积极效应,说明新时期的扶贫工作应以激发贫困群体主动脱贫的创业热情为前提,政府部门应致力于在贫困地区构建完善的创业支持体系,通过提高创业的成功率阻断贫困地区返贫现象。一方面,政府可以通过干预资源配置的方式促进贫困地区形成系统协同的创业群落,加大力度完善创业的配套服务与外部支持,尤其是在贫困村落,构建良好的创业生态必须配备积极的政策、金融、技术、人才以及基础设施支持,进而弥补创业者的创业资源不足、创业技能偏低、创业成本过高等问题。另一方面,政府还应注重贫困地区创业文化的培育,重视文化软实力的重要作用,尤其要致力于帮助贫困群体摆脱“贫困文化”的思想桎梏,在贫困地区营造一种敢于冒险、崇尚创新、宽容失败的创业文化,从思想意识与思维习惯上提高贫困地区的创业活力。

其次,为了更好地发挥创业的减贫效应,激发贫困对象通过创业实现脱贫致富的积极性,应重视基层党员在创业生态环境中的重要作用,强化创业生态中的基层党员队伍建设。在贫困地区的脱贫致富道路上,基层党员充当一线“排头兵”,后减贫时代,党和政府应不断加强贫困地区基层党员在思想素质与业务能力方面的教育和培训,通过定期召开支部会议与开展支部活动将党性的熏陶日常化、制度化,不断完善保持基层党员先进性的制度载体,确保基层党员队伍在贫困地区脱贫攻坚战中的先锋模范作用。同时,党和政府应充分重视基层党员群体在贫困地区的政策宣传、致富示范与思想引领作用,通过基层党员的融入不断完善地方管理体系,推动地方传统治理模式的创新。

最后,基层党建不仅是贫困地区创业脱贫的重要保护机制,也是祛除破坏性势力肆虐的重要手段,在贫困地区的脱贫道路上应充分发挥基层党员队伍的“惩恶效应”。破坏性势力的存在不仅加剧了贫困地区创业的不确定性,而且增加了创业成果被掠夺的风险,进而降低了创业行为的减贫效应。党和政府应鼓励基层党员群体不断深入群众、广泛搜集社情民意,及时察觉地方可能存在的破坏性恶势力,并与其开展旗帜鲜明的斗争,协助社区形成良好的政治生态,通过“红色堡垒”的构筑弱化“黑恶势力”对创业减贫效应的破坏作用。

本文的研究也具有一定的局限性,比如对于贫困状态结构的复杂性关注不足,缺乏对贫困形式的多维度分析与动态特征的关注。未来的研究可以针对不同的贫困形式进行细化分析,进而呈现一个较为完整的创业减贫效应图。另外,考虑到本文研究框架中的破坏性势力是一个极其敏感的概念,本文对该变量的测量方法相对比较简单,未来可以通过理论构建与调查研究对其进行更为深刻的阐释,以便更为全面客观地反映贫困地区创业生态中破坏性势力的影响效应。最后,由于本文使用的是千村调查数据,该截面数据可能会在一定程度上限制变量之间的因果关系,未来可以考虑通过访谈等方法来强化本文的增量贡献。

| [1] | 蔡昉. 中国改革成功经验的逻辑[J]. 中国社会科学, 2018(1): 29–44. |

| [2] | 陈刚. 管制与创业——来自中国的微观证据[J]. 管理世界, 2015(5): 89–99,187-188. |

| [3] | 杜威漩. 农民工返乡创业减贫效应生成机理及政策启示——政策激励视角的分析[J]. 经济体制改革, 2019(2): 76–83. |

| [4] | 郭云南, 王春飞. 第一大姓当选是否会促进创业?[J]. 经济学(季刊), 2020, 19(4): 1355–1374. |

| [5] | 黄俊毅. 832个贫困县全部脱贫摘帽[J]. 经济, 2021(6): 23–25. |

| [6] | 黄茂兴, 叶琪. 100年来中国共产党“国强民富”思想的理论嬗变与实践探索[J]. 管理世界, 2021, 37(11): 15–25,55,2. |

| [7] | 刘伟丽, 杨景院. 柯兹纳式套利型还是熊彼特式创新型?——企业家创业精神对经济增长质量的影响[J]. 统计研究, 2022, 39(4): 93–107. |

| [8] | 单德朋, 张永奇. 创业对农户内部收入差距的影响及机制研究[J]. 华东经济管理, 2021, 35(3): 93–101. |

| [9] | 文丰安. 中国共产党农村基层组织建设百年历程、鲜明特色及现实启示[J]. 中国农村观察, 2021(4): 32–49. |

| [10] | 邬爱其, 刘一蕙, 宋迪. 区域创业生态系统对农民创业绩效的影响——来自浙江省的经验证据[J]. 农业技术经济, 2021(1): 105–116. |

| [11] | 薛广昌, 龙海军, 宋紫微. 贫困地区创业研究: 轨迹、热点与趋势[J]. 统计与管理, 2021, 36(7): 81–87. |

| [12] | 杨婵, 贺小刚, 李征宇. 家庭结构与农民创业——基于中国千村调查的数据分析[J]. 中国工业经济, 2017(12): 170–188. |

| [13] | 杨婵, 贺小刚. 创业不问出处?家庭出身与农民创业的关系研究[J]. 研究与发展管理, 2021, 33(5): 1–12. |

| [14] | 叶振宇, 庄宗武. 产业链龙头企业与本地制造业企业成长: 动力还是阻力[J]. 中国工业经济, 2022(7): 141–158. |

| [15] | 袁宇阳. 国内大循环背景下乡村振兴的实践转向与路径探索[J]. 当代经济管理, 2021, 43(7): 29–34. |

| [16] | 岳晓文旭, 王晓飞, 韩旭东, 等. 赋权实践如何促进乡村新内源发展——基于赋权理论的多案例分析[J]. 中国农村经济, 2022(5): 36–54. |

| [17] | Alvarez S A, Barney J B. Entrepreneurial opportunities and poverty alleviation[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2014, 38(1): 159–184. |

| [18] | Autio E, Nambisan S, Thomas L D W, et al. Digital affordances, spatial affordances, and the genesis of entrepreneurial ecosystems[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2018, 12(1): 72–95. |

| [19] | Chrysostome E. The success factors of necessity immigrant entrepreneurs: In search of a model[J]. Thunderbird International Business Review, 2010, 52(2): 137–152. |

| [20] | Cumming D, Johan S, Uzuegbunam I. An anatomy of entrepreneurial pursuits in relation to poverty[J]. Entrepreneurship & Regional Development, 2020, 32(1-2): 21–40. |

| [21] | Djankov S, Georgieva D, Ramalho R. Business regulations and poverty[J]. Economics Letters, 2018, 165: 82–87. |

| [22] | Frankish J S, Roberts R G, Coad A, et al. Is entrepreneurship a route out of deprivation?[J]. Regional Studies, 2014, 48(6): 1090–1107. |

| [23] | Ghio N, Guerini M, Lehmann E E, et al. The emergence of the knowledge spillover theory of entrepreneurship[J]. Small Business Economics, 2015, 44(1): 1–18. |

| [24] | Goel S, Karri R. Entrepreneurial aspirations and poverty reduction: The role of institutional context[J]. Entrepreneurship & Regional Development, 2020, 32(1-2): 91–111. |

| [25] | Lensink R, Pham T T T. The impact of microcredit on self-employment profits in Vietnam[J]. Economics of Transition, 2012, 20(1): 73–111. |

| [26] | Spigel B, Harrison R. Toward a process theory of entrepreneurial ecosystems[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2018, 12(1): 151–168. |

| [27] | Stam E. Entrepreneurial ecosystems and regional policy: A sympathetic critique[J]. European Planning Studies, 2015, 23(9): 1759–1769. |

| [28] | Sutter C J, Webb J W, Kistruck G M, et al. Entrepreneurs’ responses to semi-formal illegitimate institutional arrangements[J]. Journal of Business Venturing, 2013, 28(6): 743–758. |

| [29] | Venkata G K A, Vijayram, Ramesh K J. Impact of micro finance on living standard empowerment and poverty alleviation of rural women entrepreneurs in Tirunelveli district, Tamilnadu[J]. International Journal of Applied Business and Economic Research, 2014, 12(2): 441–449. |

| [30] | Wujung V A, Mbella M E. Capital flight and economic development: The experience of Cameroon[J]. Economics, 2016, 5(5): 64–72. |

| [31] | Yanya M. Causal relationship between entrepreneurship poverty and income inequality in Thailand[J]. International Journal of Trade, Economics and Finance, 2012, 3(6): 436–440. |