2024第46卷第6期

2.华南理工大学 广州数字创新研究中心, 广东 广州 510640

2.Guangzhou Institute of Digital Innovation, South China University of Technology, Guangzhou 510640, China

党的二十大明确提出要“加快建设制造强国”,新时代如何推动制造业企业高质量发展,实现我国由“制造大国”向“制造强国”历史性跨越是业界和学界共同关注的重要问题。创新是引领发展的第一动力,也是制造企业维持竞争优势创造经济效益的重要手段,随着云计算、物联网、大数据、人工智能等新兴数字技术的飞速发展,5G和IPv6技术推动万物智能互联时代的到来,制造企业的创新产生了新的范式——数字创新(Fichman等,2014),它是指企业创新过程和创新结果广泛应用新兴数字技术、数据要素及其组合,包括带来业务流程改进、开发新形态智能产品、提供新的数字服务、改变商业模式的数字创新行为(刘洋等,2020)。

尽管业界早已将数字技术与企业创新活动深度融合,开展数字创新实践。然而诸多实施数字创新的企业仍存在创新产出和经营绩效并未显著改善的情况,创新领域高额的数字化投资与短期内的低回报率将挤出企业拥有的创新资源(余菲菲等,2022)。显然,数字创新要取得预期成效不可能一蹴而就。因此,制造企业数字创新关键环节和过程机制究竟为何?如何通过数字创新促进企业绩效提升?这些学理性问题值得深入探讨。针对业界高度关注的实践问题,学界尽管展开了一定的讨论,但仍存在研究缺口。

第一,已有研究缺乏探讨制造企业数字创新的关键环节和过程机制。当前数字创新的研究多从产品、服务、过程、组织、商业模式等视角探讨(刘洋等,2020;刘志阳等, 2021),但对于中国情境下制造企业的实践而言数字创新的关键环节及其相互关系亟待明确,才能为企业提供针对性、可操作性的实践指导。由于制造企业与谷歌、阿里等互联网平台、软件服务的天生数字化企业数字创新的环节和路径存在较大差异,最核心差异在于制造企业离不开生产环节和实体产品,为用户提供不同形式的产品是其价值创造的主要来源,并逐渐向数字化、服务化转型。因此,制造企业通过数字创新实现价值创造应始终围绕这些关键环节展开,明确数字创新实施的内在过程机制关乎能否取得成功产生预期效益,促进企业绩效提升。

第二,既有文献更多地基于创新扩散理论探讨数字创新采纳(El-Haddadeh,2020),缺少对数字创新实施和价值创造的研究(Wu和Chen,2014),尤其是对数字创新与企业绩效关系的研究较为笼统(Ramdani等,2022)。制造企业数字创新实施过程中对云计算、物联网、大数据和人工智能等新兴数字技术的引进、吸收、融合和迭代的程度和效果,关乎企业价值创造的成效,即创新绩效和财务绩效。创新扩散机制在数字创新与传统创新中存在明显差异(何琦等,2022),除了传统创新扩散的采纳、惯例化、同化的机制,更有数字技术与产品、服务深度融合,大数据驱动的产品、服务高速迭代的新机制,主要表现为创新主体的平台化、生态化(肖静华等,2020),创新要素的数字化、智能化(闫俊周等,2021),创新机制的分布式、重组式(刘洋等,2020),以及大数据驱动的创新范式等。因此,将创新扩散理论拓展到数字创新实施阶段能够丰富创新扩散理论视角和洞见,推进数字创新理论体系。

第三,数字化投入的持续性和稳定性是保证数字创新扩散机制发挥成效的关键影响因素,既有研究往往只关注企业数字化投入的绝对值“多少”,而忽略了数字化投入的基于时间的变化值“持续性”的作用。诸多制造企业投入大量资金用于数字化建设而未能取得预期成效的一个关键因素往往是呈现断续、不规律的趋势,部分企业的大数据分析、产品生命周期管理等系统是“一次性”投资事件,后续系统更新迭代缺乏稳定、持续投入,而创新投入的跳跃性对于企业而言是不利的(Swift,2016)。数字创新是个长期过程,美的等企业的成功案例表明数字技术吸收和数字创新能力形成既需要资源基础也需要时间保障(肖静华等,2021)。因此,探究数字化投入持续性在数字创新与企业绩效关系中发挥的情境作用有其必要性。

鉴于此,本文针对上述研究缺口,基于数字创新扩散理论视角,构建了数字创新、数字化投入持续性、企业绩效之间关系的概念模型,以中国制造企业为研究对象,采用问卷调查的研究方法,旨在探究数字创新的过程机制和促进价值创造的实现机理,推进数字创新扩散理论研究。

二、理论基础与研究假设(一)数字创新

数字创新(digital innovation,DI)这一概念较早是由Yoo等学者提出,将其定义为“组合数字与物理部件以生产新产品的过程”(Yoo等,2010),近年来受到了国内外学者的广泛关注(Hund等,2021;Ramdani等,2022),已成为创新管理领域的研究热点和前沿(Shi等,2023)。数字创新是区别于传统创新的一种新范式的创新行为,在创新要素、创新主体、创新机制等方面具有明显差异。一是数字创新深度应用了数字技术和数据要素(刘洋等,2020),即创新的过程和结果均嵌入了云计算、物联网、大数据、人工智能等。二是数字创新的过程呈现非线性、递归性和循环性等特征(Urbinati等,2022),使得用户、供应商和利益相关者能够持续反馈、参与创新,而传统创新往往是以企业内部为主体的线性开发过程。三是数字创新出现了新的协作机制,基于云研发平台的分布式创新、开放共享的创新机制能够免于地理空间和时间限制(Urbinati等,2022)。因此,本文借鉴已有研究,从数字技术、创新过程和创新结果三个维度界定数字创新的概念内涵(刘洋等,2020),如图1所示,制造企业数字创新是指企业创新过程和创新结果广泛应用新兴数字技术和数据要素及其组合,包括带来业务流程改进、开发新形态智能产品、提供新的数字服务、改变商业模式的数字创新行为(Nambisan等,2017)。

|

| 图 1 制造企业数字创新概念内涵的关键要素 |

(二)数字创新扩散理论视角

创新扩散理论(diffusion of innovation,DOI)是由Rogers于1962年在其著作Diffusion of Innovation中提出,揭示了创新的产生、创新决策和采纳、创新扩散的结果整个过程。创新扩散本质上是动态的、复杂的,是随着时间变化而不断演变的过程。学者主要从微观层面开展组织内的创新扩散研究,并以多阶段分析模型进行创新过程(innovation process)研究。

创新扩散分为创新的采纳(adoption)与实施(implementation)两个基本阶段已成为学界共识(何琦等, 2022)。其中采纳阶段已有研究相对较多,而关于创新实施阶段的具体、细分的过程机制,不同学者给出了不同的解释和理论框架,例如从创新扩散理论发展而来的技术接受模型(Davis, 1989)和TOE技术—组织—环境框架(Tornatzky等,1990)等。大多数学者提出创新扩散实施阶段主要包括惯例化(routinization)、同化(assimilation)等细分阶段(Cataldo等,2018)。其中惯例化是指为适应创新而调整组织治理体系的程度,并将其纳入常规活动,又称为制度化,将创新知识形成规范性制度文件,是较为显性的扩散过程。同化是指在惯例化的基础上,创新在组织中嵌入和扩散程度,主要体现为技术扩散、知识吸收和能力更新等,与惯例化相比是更为隐性的扩散过程(Ko和Liu,2019)。

近年来,随着数字创新的研究深入,数字创新扩散在传统创新扩散机理的基础上有了新的内涵和演进,主要体现为“融合”(convergence)和“迭代”(iteration)两个过程机制。首先,融合是指企业数字技术扩散、吸收之后与产品、服务等深度融合产生新的智能产品和数字服务的过程。基于数字技术的硬件和软件组合具备数字创新“融合”的重要机制(Bogers等,2022)。数字创新融合机制主要体现在数字技术与物理产品的融合,与数字服务的融合,与企业文化的融合,同时,数字技术本身即可以是某种智能产品或服务。这种“深度融合”的特征超出了传统创新扩散所能达到的范围(Yoo等,2012)。其次,迭代是指企业在已创造的数字创新产品和服务基础上运用海量用户反馈数据进行优化、更新和创造新产品和服务的过程,数字技术和数据要素的赋能下迭代的速度快、频率高,且能满足用户个性化需求,既包括产品和服务的迭代,也包括数据和算法本身的迭代。有学者形象地称数字创新高速迭代的机制为“果蝇效应”(Malhotra和Majchrzak,2022),创新过程中的流程、产品和服务相关的数据不断积累,创新效率极大地提升。而传统创新过程中数据获得和积累是困难的,迭代过程是难以发生且极为缓慢的。因此,深度融合和高速迭代的创新扩散机制体现了数字创新的独特性,是企业应用数字技术实现价值创造的重要机理,本文提出“采纳、惯例化、同化、融合、迭代”的数字创新扩散机制。

(三)数字创新的过程机制

既有研究关注数字创新的过程机制相对较少,大多数以文献综述形式对数字创新过程进行阶段划分(Urbinati等,2022)。两阶段观点认为数字创新划分为采纳数字技术(adopting digital technologies)和应用数字技术(leveraging digital technologies)两个过程(Urbinati等,2022)。三阶段观点提出将数字创新的过程分为数字创新启动、数字创新开发、数字创新应用(刘洋等, 2020)。此外,还有学者提出将数字创新过程归纳为“关注(intention)—采纳(adoption)—实施(implementation)—利用(usage)”四个阶段(Ramdani等,2022)。这些学者所提出的数字创新过程阶段划分主要基于已有文献进行综述性归纳分析,而缺少对应的实证研究,对于中国制造企业而言缺少指导性和可操作性。

制造企业不同于互联网、信息技术等天生数字化(born-digitization)企业,数字创新具有其独特性。首先,大多数制造企业数字化基础薄弱、数字化程度较低,信息系统集成和数字技术应用能力相对较弱。其次,制造企业更关心产品生产过程和产品本身,为用户提供产品是其价值创造的主要来源,相对而言服务化程度较低,服务化与数字化融合是未来发展重要方向。以智能家居产业为例,龙头企业众多,既有美的、格力等传统制造企业,也有小米、华为等ICT企业的“跨界者”,还有阿里巴巴等平台型企业。美的、格力作为制造企业的代表,其数字创新始终围绕流程、产品和服务等价值链环节。因此,制造企业应聚焦“流程、产品和服务”三个关键环节实施数字创新。

制造企业数字创新过程的机理应遵循数字技术创新扩散的机制,即从“过程”到“结果”持续深入。其中,数字创新的“过程”体现为流程数字化,数字创新的“结果”体现为产品智能化和服务数字化。

首先,流程数字化能够促进产品智能化。流程数字化(process digitalization)是指企业使用数字技术支持新的业务流程或补充现有活动和流程(傅颖等,2021)。一般而言,制造企业在实施数字创新过程中,首要推进的是流程数字化,即引进数字平台,将各个业务信息系统集成打通,建立协同研发平台、智能制造平台等,实现原有产品研发、生产制造等业务流程的在线化、可视化,以提升企业流程数字化水平。产品智能化(product intellectualization)是指企业将数字技术与物理产品深度融合,开发出具备模块化、层次性等智能产品(Dong等,2022),具体做法是将物联网、大数据、云计算和人工智能等新技术广泛嵌入产品,这些智能产品可分为“物理部件+智能部件+联接部件”三个层次(曹鑫等,2022)。Soluk(2022)通过对4家德国制造业领域家族企业进行多案例研究发现数字流程创新是较早开始实施的,Soluk和Kammerlander(2021)也对来自德国、奥地利和瑞士的15家制造业领域的家族企业进行多案例研究,提出流程数字化为企业数字化转型实施路径的首要步骤,在流程数字化之后进行产品和服务的数字化。基于数字创新扩散视角,流程数字化深入实施会让制造企业能够将外部数字技术的知识和经验有效引进、扩散、吸收至企业内部,促进数字创新的惯例化和同化过程,推动数字创新“过程”的数字化程度。而产品智能化体现了数字创新“结果”的智能化程度,正是由于流程数字化推进了企业硬件、软件等数字基础设施建设,形成了数字化的实践和经验,在此基础上企业能够更加快速、高效地引进、吸收外部数字技术,加强组织学习和能力更新,将外部引进的数字技术深入扩散融合至已有产品体系之中,甚至创造新的智能产品,从而实现产品智能化。因此,制造企业流程数字化程度越高,越有利于产品智能化实施。

其次,产品智能化对服务数字化有积极促进作用。服务数字化(service digitalization)是指制造企业从提供标准产品向提供数字化服务和智能解决方案转变的行为。制造企业服务数字化是必然趋势(张振刚等,2022),服务化与数字化融合是价值创造的重要途径(Chen等,2021)。一方面,制造企业提供的数字化服务往往依附于智能互联产品,这类产品是数字技术与传统物理产品深度融合和不断迭代的产物,产品智能化程度对数字服务的种类和价值有重要积极影响(曹鑫等,2022)。例如,特斯拉、小鹏等企业所生产的智能汽车智能化程度越高,则硬件设施和软件服务系统越强,能够为用户提供更加个性化、高附加值的数字服务。另一方面,制造企业还能为其他客户提供不必依附于某个智能产品的数字化服务,这种提供数字化解决方案的商业模式让企业从传统的制造商向服务商转型,是制造企业服务数字化转型的更高阶段(张振刚等,2022)。例如,美的集团孵化的子公司美云智数基于自身数字产品创新和数字化转型经验构建了工业互联网平台,能够为产业链上中小企业提供数字化转型解决方案的服务。因此,制造企业产品智能化程度越高,越有利于推进服务数字化。基于上述分析,本文提出如下假设:

H1:企业实施数字创新遵循“过程”到“结果”持续深入,即流程数字化能够促进产品智能化,且产品智能化对服务数字化有积极促进作用。

(四)数字创新与企业绩效

数字技术赋能下的制造企业数字创新是个系统性工程,流程数字化、产品智能化和服务数字化均能对企业创新产出和盈利能力产生重要积极影响。

首先,流程数字化是企业应用数字技术改造原有的研发、生产等业务流程(傅颖等,2021)。一方面,数字创新扩散理论认为,制造企业引进协同研发平台、知识管理平台等新的数字系统并将其集成打通,能够将其先进知识、经验进行吸收、扩散,有效提升研发效率,增加创新产出(易靖韬和曹若楠,2022)。另一方面,采用智能制造、供应链管理平台、大数据分析技术等能有效降低生产成本、提高产品质量、提升运营效率,对企业财务绩效具有促进作用(雷辉等,2021;池仁勇等,2022 )。

其次,产品智能化是企业将物联网、大数据、云计算和人工智能等新技术广泛嵌入至物理产品中开发模块化的智能互联产品(曹鑫等,2022)。首先,制造企业在数字创新扩散的惯例化、同化基础上,将数字技术、软件系统等与物理产品深度融合,有效提升了自身产品创新能力,对于原有产品设计的改进,开发新的智能产品具有积极作用,且能基于技术和产品开发创造更多相关专利,有助于创新绩效提升。其次,智能产品相对于传统产品而言意味着功能更多、市场更广、价值更大,能够推动制造企业价值链迈向中高端。运用社交媒体、大数据分析等工具通过用户画像挖掘、满足消费者个性化需求,对企业经营利润均有促进作用(韩宝国和朱平芳,2022)。

再次,服务数字化是企业通过数字技术改进现有服务,重塑传统的提供标准产品向提供数字化服务和智能解决方案转变,具有数字化和服务化双重变革的概念(张振刚等,2022)。制造企业不仅能通过数字创新扩散机制学习、吸收数字化技术、知识和经验,还能够通过互联互通的信息系统获取、积累来自研发、生产等各业务环节的海量数据,以及用户、供应商、市场等外部来源的大数据。一方面,这些数据能够帮助企业实现产品和服务的高速迭代,尤其构建和形成数字创新能力(刘洋等,2021),显著提升产品和服务创新的效率,降低新产品开发成本。另一方面,制造企业通过数据分析、软件系统等为用户提供数字化服务,以及为其他合作伙伴提供数字化解决方案,是增值利润的重要途径。数字化服务是一种增量式转型的方式(Paschou等,2020),能够让制造企业在提供设计、维修、售后等低价值服务基础上,有机会为客户提供个性化解决方案、产品全生命周期管理、远程监控、预测性维护等高价值的数字服务(张振刚等,2022),有效提升财务绩效水平(Kohtamäki等,2020)。综上分析,提出如下假设:

H2a:流程数字化、产品智能化、服务数字化对企业创新绩效具有促进作用。

H2b:流程数字化、产品智能化、服务数字化对企业财务绩效具有促进作用。

(五)数字化投入持续性的调节作用

数字化投入持续性(the persistence of digital investment)是指制造企业在一段时间内对于智能化设备、数字技术、数字平台、数字基础设施等数字化建设的资源投入和人力投入长期保持稳定、持续的趋势。数字创新是个长期持续的动态过程,数字化投入一旦停止或缺乏持续性,数字创新的竞争优势就难以保持(余芬和樊霞,2022)。因此,数字化投入的持续性和稳定性是影响企业数字创新避免“数字悖论”,保证数字创新扩散机制发挥显著成效的关键情境因素。

持续稳定的数字化投入有利于制造企业在数字创新过程中长期的惯例形成、知识积累、经验吸收、技术融合和创新迭代,为数字创新扩散创造良好的资源基础。这是因为资源和能力基础是企业持续创新的核心因素(Tavassoli和Karlsson,2015)。相反,如果企业数字化投入缺乏持续性,呈现断续、不规律、波动较大的趋势,对于大数据、物联网、人工智能等数字技术的惯例化、同化、融合和迭代的数字创新扩散过程就会受到限制甚至是抑制,不利于流程数字化、产品智能化和服务数字化水平等环节的价值创造。已有研究表明创新投入的跳跃性对于企业而言是有风险的,跳跃幅度越大风险越大,导致企业失败的概率越高(Swift,2016)。首先,在数字流程创新阶段,企业持续性的数字化投入能够保持较高的流程数字化水平,创新效率和产出有效提升,降本提质增效得到保持。其次,在数字产品创新阶段,企业保持数字化投入的持续性和稳定性程度越高,研发团队对数字技术的吸收程度以及推动与产品融合的程度更深,创造更多、更新颖、更具竞争力的智能产品,获取更高价值。最后,在数字服务创新阶段,规律、稳定的数字化投入能够加强大数据获取、分析和应用能力,数字技术与服务深度融合和高速迭代,助力制造企业服务数字化水平向更高层次、更深程度推进,创造更多新形态、高价值的数字服务。因此,综合提出如下假设:

H3a:企业数字化投入持续性越强,越能增强流程数字化、产品智能化、服务数字化对创新绩效的促进作用。

H3b:企业数字化投入持续性越强,越能增强流程数字化、产品智能化、服务数字化对财务绩效的促进作用。

三、研究设计(一)数据收集

本文通过对企业发放调查问卷方式收集一手数据并开展实证研究。问卷调查范围主要在广州、深圳、佛山、东莞等华南地区,问卷调查对象是引进数字技术、开展数字创新的制造业企业。问卷填写者均为企业开展数字创新的管理人员和中高层领导者。问卷发放主要通过以下渠道:第一,调查团队利用已承担的国家级、广东省、广州市等相关纵向研究项目以及与企业开展的横向研究项目,在企业现场调研或参加由政府部门、行业协会组织的企业家座谈会的时候,通过访谈确定有开展数字创新的制造企业,并现场向企业的高层管理者发送问卷并回收。第二,在广东省工信厅的人才培育项目下开设的智能制造发展专题研修班、高端装备产业技术与管理专题研修班等的课堂上,向进行数字创新的企业高层管理者学员进行问卷发放。第三,利用华南理工大学工商管理学院EMBA和MBA上课期间向学院发放问卷,以及其他校友会企业高层管理者进行问卷发放。为了降低一次性收集数据导致的共同方法偏差问题,本研究采用两个时点的方式收集纵向调查数据,第一次调查的时间为2022年5—6月,第二次调查的时间为2022年9—11月。问卷回收后,剔除了两次调查无法匹配、反向题与正向题回答相同的问卷,本研究最终得到有效问卷446份。具体有效样本基本特征如下表1。整体而言,样本企业覆盖了不同规模、年龄、产业性质、产业属性和产业链位置的企业,表明本研究的样本具有较强的代表性。

| 特 征 | 类 型 | 数 量 | 占 比 | 特 征 | 类 型 | 数 量 | 占 比 | |

| 企业性质 | 国企 | 122 | 27.35% | 产业属性 | 战略性新兴产业 | 217 | 48.65% | |

| 民企 | 309 | 69.28% | 传统产业 | 229 | 51.35% | |||

| 其他 | 15 | 3.36% | 产业链环节 | 产业链上中游 | 328 | 73.54% | ||

| 企业规模 | 300人及以下 | 181 | 40.58% | 产业链下游 | 118 | 26.46% | ||

| 301~1000人 | 172 | 38.57% | 企业年龄 | 3~6年 | 57 | 12.78% | ||

| 1000人以上 | 93 | 20.85% | 6~10年 | 139 | 31.17% | |||

| — | — | — | — | 10年以上 | 250 | 56.05% |

(二)变量测量

本研究问卷测量的题项设计主要来源于国内外已有相关成熟量表,并结合具体情境进行适当修改而成,测量指标采用Likert7点打分法,范围从1“非常不符合”到7“非常符合”。为保证量表的质量,本文对于英文量表开展翻译—回译程序,即首先邀请具有海外留学经验的两名管理类研究生将量表由英文翻译成中文,而后再邀请两名英语类研究生将量表由中文翻译成英文,检查翻译的准确与否,尽量避免问卷中产生歧义,更好地理解原英文量表题项的含义。此外,还通过与企业高层管理者访谈对部分测量题项进行修改和完善,使得各题项表述符合制造企业高层管理者理解方式和企业实际情况。具体而言,数字创新借鉴Del Giudice等(2021)、Pesch等(2021)、Shen等(2022)和学者Wei等(2022)的研究,将数字创新分为流程数字化、产品智能化、服务数字化三个维度的10个题项进行测量。数字化投入持续性借鉴王海花和杜梅(2021)、余芬和樊霞(2022)的研究,采用每年是否纳入预算、投入金额和数字化项目的稳定程度的3个题项进行测量。企业绩效采用余传鹏等(2020)、余菲菲等(2022)等学者的量表,将企业绩效从创新绩效和财务绩效两个方面共9个题项进行测量。此外,根据先前权威文献余传鹏等(2020),本文还控制了企业年龄、企业规模、产权性质、产业属性、产业链位置、所属行业、数字化投入强度等变量。

(三)信度和效度检验

在检验变量间的关系之前,本文先检验数据的信度和效度,以确保研究结论的有效性和可靠性。首先,本文评估了测量项目的因子载荷值。如表2所示,除了创新绩效和财务绩效各有一个因子载荷分别为0.792和0.754,其余所有变量因子载荷值均大于0.8,表明本研究题项的因子载体值符合要求。其次,本文信度检验主要采用内部一致性Cronbach α系数和组合信度系数(CR)进行评价,效度检验主要采用平均方差萃取量(AVE)来衡量收敛效度。所有变量的Cronbach α系数均大于0.8,且所有变量的CR值在0.8以上,表明本研究对变量的测量具有较好的内部一致性。所有变量的AVE值均大于超过可接受水平(0.5),说明变量的收敛效度较好。

| 变量+测量题项 | 因子载荷 |

| 流程数字化(Cronbach α=0.867,AVE=0.621,CR=0.868) | |

| 我们将数字技术用于流程创新环节,以提升研发流程数字化程度 | 0.869 |

| 我们将数字技术用于流程创新环节,以提升生产流程数字化程度 | 0.844 |

| 我们将数字技术用于流程创新环节,以提升供应链流程数字化程度 | 0.850 |

| 我们将数字技术用于流程创新环节,以提升营销流程数字化程度 | 0.817 |

| 产品智能化(Cronbach α=0.808,AVE=0.585,CR=0.808) | |

| 我们将数字技术用于产品创新环节,以提升产品设计智能化水平 | 0.854 |

| 我们将数字技术用于产品创新环节,开发的产品嵌入了更多数字技术,提升产品智能化水平 | 0.865 |

| 我们将数字技术用于产品创新环节,开发出的智能产品更能够满足消费者个性化需求 | 0.830 |

| 服务数字化(Cronbach α=0.815,AVE=0.598,CR=0.816) | |

| 我们将数字技术用于服务创新环节,为用户提供更好的数字化服务,例如远程运维、 在线服务等 | 0.835 |

| 我们将数字技术用于服务创新环节,为合作伙伴提供更好的数字解决方案 | 0.879 |

| 我们将数字技术用于服务创新环节,建设数字化平台更好地为合作伙伴服务 | 0.851 |

| 数字化投入强度(Cronbach α=0.850,AVE=0.587,CR=0.851) | |

| 我们已经引进了一些新兴的数字技术,例如人工智能、机器学习、数字孪生等技术 | 0.837 |

| 我们已经引进了一些新兴的智能化设备,例如工业机器人、智能传感器等设备 | 0.833 |

| 我们已经引进了一些新兴的数字平台和系统,例如大数据分析和可视化平台、 智能制造平台等 | 0.839 |

| 我们已经引进了一些新兴的数字基础设施,例如云计算、物联网、5G网络、工业互联网等 | 0.814 |

| 数字化投入持续性(Cronbach α=0.853,AVE=0.661,CR=0.854) | |

| 我们每年都会进行数字化建设的规划,并将其纳入企业预算 | 0.877 |

| 我们每年进行数字化建设的实际投入金额维持原有水平或保持稳定增长 | 0.864 |

| 我们每年开展数字化建设的实际项目数量维持原有水平或保持稳定增长 | 0.896 |

| 创新绩效(Cronbach α=0.847,AVE=0.585,CR=0.849) | |

| 与同行相比,我们最近一年来在专利数量增长方面的表现更好 | 0.831 |

| 与同行相比,我们最近一年来在新产品开发项目数增长方面的表现更好 | 0.846 |

| 与同行相比,我们最近一年来在改良新产品开发项目数增长方面的表现更好 | 0.847 |

| 与同行相比,我们最近一年来在新产品销售比例方面的表现更好 | 0.792 |

| 财务绩效(Cronbach α=0.865,AVE=0.563,CR=0.865) | |

| 与同行相比,我们最近一年来在主营业务销售额增长方面的表现更好 | 0.811 |

| 与同行相比,我们最近一年来在现金流增长方面的表现更好 | 0.817 |

| 与同行相比,我们最近一年来在利润增长方面的表现更好 | 0.826 |

| 与同行相比,我们最近一年来在市场份额增长方面的表现更好 | 0.820 |

| 与同行相比,我们最近一年来在顾客满意度增长方面的表现更好 | 0.754 |

(四)共同方法偏差的控制与检验

由于自报问卷可能导致共同方法偏差(CMV)问题,本文采用研究程序设计和统计后检验两种方法来控制和识别共同方法偏差的影响(Podsakoff等,2003)。对于研究程序的设计,首先,问卷隐藏了研究目的的介绍和变量的含义,以尽量减少社会期望偏差。其次,所有测量项目在问卷中随机分配,以控制由问题上下文提示的检索线索,部分设置了反向题,以检查受访者是否认真回答。此外,本文承诺保护受访者的匿名性,并告诉他们填写的答案没有对错之分,以减少填答者对调查的担忧,尽可能诚实地回答问题。随后,使用了Harman的单因素检验法对问卷数据做因子分析。结果表明,第一个因素能解释17.881 %的方差,总解释方差为72.366 %,说明共同方法方差的影响不足以影响结果。因此,鉴于上述程序的控制设计和统计后检验,本研究未受到共同方法偏差的显著影响,这为进一步的实证检验奠定了坚实的基础。此外,描述性统计和相关系数均符合要求,限于篇幅未列出(备索)。

四、实证分析(一)数字创新的内在机制检验

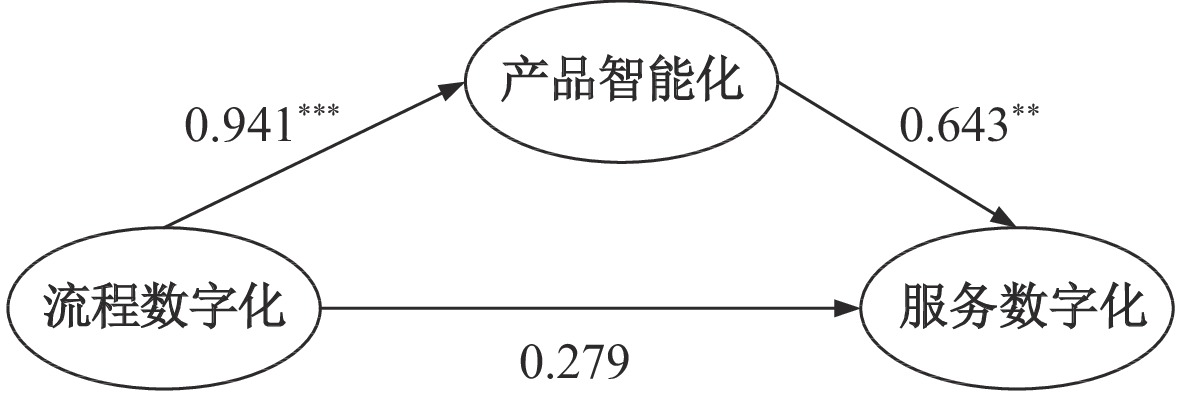

本文首先采用PLS-SEM结构方程模型检验数字创新实施的过程机制,采用拔靴法(Boostraping,N=5000)估计路径系数及其显著性。结果如下图2所示,流程数字化与产品智能化的标准化回归系数为正且显著(β=0.941,标准误SE=0.052,P=0.000<0.001)。产品智能化与服务数字化的标准化回归系数为正且显著(β=0.643,标准误SE=0.203,P=0.003<0.01)。而流程数字化与服务数字化的标准化回归系数为正,但不显著(β=0.279,标准误SE=0.188,P=0.192>0.05),这表明流程数字化对服务数字化的积极影响的直接关系不显著,仍然需要实体的智能互联产品作为载体,样本企业缺少能够提供不需要依附于实体产品的数字化解决方案服务,这些企业往往是美的、格力等行业龙头企业,这是服务数字化的更高级阶段。因此,结果表明流程数字化能够促进产品智能化,且产品智能化对服务数字化有积极促进作用,假设1获得实证数据支持。从模型解释力来看,产品智能化的模型拟合度R2为0.886,服务数字化的模型拟合度R2为0.829,如果按照0.190、0.333、0.670三个数字分别代表低、中、高的模型解释力的标准,本研究的模型解释力较高。此外,该模型的整体拟合度较好,拟合指数:卡方自由度比χ2/df=1.683<2,GFI=0.976>0.9,RMSEA=0.039<0.1,CFI=0.992>0.9,TLI=0.988>0.9。

|

| 注: ***表示p<0.001,**表示p<0.01,*表示p<0.05 图 2 数字创新内在机制检验分析 |

(二)数字创新对企业绩效的主效应检验

在检验数字创新实施过程机制的基础上,本文进一步检验数字创新三个环节(流程数字化、产品智能化、服务数字化)对企业绩效(创新绩效、财务绩效)的主效应,并以方差膨胀因子(VIF)来检查是否存在多重共线性问题,结果显示VIF值在1.024~3.644之间,回归模型不存在多重共线性。

表3是数字创新与企业绩效关系的回归结果。在控制了相关变量的影响下,由模型(1)和模型(2)可知,流程数字化与创新绩效的回归系数显著(β=0.394,p<0.001),产品智能化与创新绩效的回归系数显著(β=0.142,p<0.01),服务数字化与创新绩效的回归系数不显著(β=0.053,p>0.05),这一结果可能是由于制造企业服务数字化是无形的,更多为商业模式创新,往往更关注增值,为企业创造更高利润,而创新绩效更关注专利等知识产权产出,故而服务数字化水平提升可能无法为制造企业带来更多创新绩效。由模型(3)和模型(4)可知,流程数字化与财务绩效的回归系数显著(β=0.240,p<0.001),产品智能化与财务绩效的回归系数显著(β=0.112,p<0.05),服务数字化与财务绩效的回归系数显著(β=0.107,p<0.05)。因此,上述结果表明假设H2a部分获得实证数据支持,即流程数字化和产品智能化能够显著提升企业创新绩效水平,假设H2b获得实证数据支持,流程数字化、产品智能化和服务数字化均能显著促进企业财务绩效提升。

| 创新绩效 模型(1) | 创新绩效 模型(2) | 财务绩效 模型(3) | 财务绩效 模型(4) | |

| 流程数字化 | 0.394*** (7.221) | 0.240*** (4.322) | ||

| 产品智能化 | 0.142** (2.806) | 0.112* (2.182) | ||

| 服务数字化 | 0.053 (1.078) | 0.107* (2.145) | ||

| 数字化投入强度 | 0.173*** (3.875) | 0.000 (0.004) | 0.143*** (3.350) | 0.015 (0.364) |

| 数字化投入持续性 | 0.469*** (10.115) | 0.213*** (4.530) | 0.450*** (10.154) | 0.244*** (5.110) |

| 常数 | 1.096** (3.139) | 0.594 (1.937) | 1.964*** (5.884) | 1.575*** (5.050) |

| 样本量 | 446 | 446 | 446 | 446 |

| R2 | 0.489 | 0.617 | 0.447 | 0.531 |

| 调整R2 | 0.480 | 0.608 | 0.437 | 0.519 |

| F 值 | F=52.369*** | F=63.670*** | F=44.113*** | F=44.665*** |

| 注:* 表示p<0.05,**表示 p<0.01,***表示 p<0.001;括号里面为t 值。所有模型已控制企业年龄、企业规模、产权性质、产权属性、所处行业和产业链环节以下同此 | ||||

(三)数字化投入持续性的调节效应检验

表4和表5是数字化投入持续性的调节效应回归结果。在进行回归检验前,对相关交互项进行了标准化处理。

| 创新绩效 模型(5) | 创新绩效 模型(6) | 创新绩效 模型(7) | 创新绩效 模型(8) | 创新绩效 模型(9) | 创新绩效 模型(10) | |

| 流程数字化×数字化投入持续性 | 0.036 (1.848) | |||||

| 产品智能化×数字化投入持续性 | 0.079*** (4.053) | |||||

| 服务数字化×数字化投入持续性 | 0.050** (2.679) | |||||

| 数字化投入持续性 | 0.000 (0.004) | 0.015 (0.359) | 0.000 (0.004) | 0.018 (0.438) | 0.000 (0.004) | 0.014 (0.344) |

| 数字化投入强度 | 0.213*** (4.530) | 0.223*** (4.731) | 0.213*** (4.530) | 0.228*** (4.920) | 0.213*** (4.530) | 0.226*** (4.816) |

| 流程数字化 | 0.394*** (7.221) | 0.412*** (7.453) | 0.394*** (7.221) | 0.394*** (7.331) | 0.394*** (7.221) | 0.389*** (7.168) |

| 产品智能化 | 0.142** (2.806) | 0.133** (2.635) | 0.142** (2.806) | 0.161** (3.216) | 0.142** (2.806) | 0.137** (2.722) |

| 服务数字化 | 0.053 (1.078) | 0.059 (1.194) | 0.053 (1.078) | 0.081 (1.656) | 0.053 (1.078) | 0.095 (1.850) |

| 常数 | 2.540*** (6.276) | 2.438*** (5.985) | 1.304** (3.067) | 0.954* (2.236) | 0.870* (2.071) | 0.741 (1.764) |

| 样本量 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 |

| R2 | 0.617 | 0.620 | 0.617 | 0.631 | 0.617 | 0.624 |

| 调整R2 | 0.608 | 0.610 | 0.608 | 0.621 | 0.608 | 0.613 |

| F 值 | F=63.670*** | F=58.974*** | F=63.670*** | F=61.808*** | F=63.670*** | F=59.793*** |

当因变量是创新绩效时,如表4所示。由模型(5)和模型(6)可知数字化投入持续性与流程数字化的交互项与创新绩效回归系数不显著(β=0.036,p>0.05),结果表明制造企业流程数字化水平提升对创新产出的积极作用可能更多取决于是否数字化投入,即投入的绝对值多少,而非投入的持续性的影响,例如企业是否引进数字协同研发平台等系统对于二者关系影响更大,而后续围绕这些信息系统的持续投入并不会根本性影响二者关系。由模型(7)和模型(8)可知数字化投入持续性与产品智能化的交互项与创新绩效回归系数显著(β=0.079,p<0.001)。由模型(9)和模型(10)可知数字化投入持续性与服务数字化的交互项与创新绩效回归系数显著(β=0.050,p<0.01)。因此,假设H3a部分得到数据支持,数字化投入持续性越强,越能增强产品智能化、服务数字化对创新绩效的促进作用。

| 财务绩效 模型(11) | 财务绩效 模型(12) | 财务绩效 模型(13) | 财务绩效 模型(14) | 财务绩效 模型(15) | 财务绩效 模型(16) | |

| 流程数字化×数字化投入持续性 | 0.055** (2.790) | |||||

| 产品智能化×数字化投入持续性 | 0.058** (2.874) | |||||

| 服务数字化×数字化投入持续性 | 0.068*** (3.599) | |||||

| 数字化投入持续性 | 0.015 (0.364) | 0.038 (0.897) | 0.015 (0.364) | 0.028 (0.673) | 0.015 (0.364) | 0.034 (0.824) |

| 数字化投入强度 | 0.244*** (5.110) | 0.260*** (5.446) | 0.244*** (5.110) | 0.255*** (5.367) | 0.244*** (5.110) | 0.262*** (5.526) |

| 流程数字化 | 0.240*** (4.322) | 0.268*** (4.777) | 0.240*** (4.322) | 0.240*** (4.346) | 0.240*** (4.322) | 0.233*** (4.245) |

| 产品智能化 | 0.112* (2.182) | 0.099 (1.937) | 0.112* (2.182) | 0.126* (2.455) | 0.112* (2.182) | 0.105* (2.073) |

| 服务数字化 | 0.107* (2.145) | 0.116* (2.331) | 0.107* (2.145) | 0.127* (2.545) | 0.107* (2.145) | 0.164** (3.166) |

| 常数 | 2.837*** (6.891) | 2.681*** (6.503) | 2.213*** (5.118) | 1.959*** (4.472) | 2.210*** (5.172) | 2.034*** (4.794) |

| 样本量 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 |

| R2 | 0.531 | 0.539 | 0.531 | 0.540 | 0.531 | 0.545 |

| 调整R2 | 0.519 | 0.526 | 0.519 | 0.527 | 0.519 | 0.532 |

| F 值 | F=44.665*** | F=42.231*** | F=44.665*** | F=42.316*** | F=44.665*** | F=43.150*** |

当因变量是财务绩效时,如表5所示。由模型(11)和模型(12)可知数字化投入持续性与流程数字化的交互项与财务绩效回归系数显著(β=0.055,p<0.01)。由模型(13)和模型(14)可知数字化投入持续性与产品智能化的交互项与财务绩效回归系数显著(β=0.058,p<0.01)。由模型(15)和模型(16)可知数字化投入持续性与服务数字化的交互项与财务绩效回归系数显著(β=0.068,p<0.001)。因此H3b得到实证数据支持,即企业数字化投入持续性越强,越能增强流程数字化、产品智能化、服务数字化对财务绩效的促进作用。

(四)稳健性检验

为保证结论的可靠性,本文采用尹苗苗和李纪莹(2023)的做法,分别采用随机样本抽取和增加控制变量的方式,再次对前文的研究假设进行稳健性检验。一方面,考虑不同样本量会对研究结论造成一定影响,将两次随机抽取样本检验数字创新过程机制的结论稳健性,分别是随机抽取80%的子样本和50%的子样本,如表6所示,回归系数大小有所变动,但回归系数的符号和显著性水平与原始结果基本一致。另一方面,由于制造企业数字创新实施过程还受到自身数字化能力基础的影响(Wu等,2022),因此将数字化能力作为控制变量加入到模型中进一步检验,稳健性结果如表6所示,与前文结果基本一致。由此表明本研究结果是稳健的。

| 路径 | 原始结果 | 80%子样本 | 50%子样本 | 增加控制变量 |

| 流程数字化→产品智能化 | 0.941*** | 0.903*** | 0.896*** | 0.912*** |

| 产品智能化→服务数字化 | 0.643*** | 0.662*** | 0.636*** | 0.619*** |

| 流程数字化→创新绩效 | 0.394*** | 0.423*** | 0.401*** | 0.386*** |

| 产品智能化→创新绩效 | 0.142** | 0.153** | 0.136*** | 0.102** |

| 服务数字化→创新绩效 | 0.053 | 0.036 | 0.040 | 0.039 |

| 流程数字化→财务绩效 | 0.240*** | 0.233*** | 0.236*** | 0.226*** |

| 产品智能化→财务绩效 | 0.112* | 0.128* | 0.107* | 0.093* |

| 服务数字化→财务绩效 | 0.107* | 0.118* | 0.096* | 0.091* |

| 流程数字化×数字化投入持续性→创新绩效 | 0.036 | 0.029 | 0.017 | 0.019 |

| 产品智能化×数字化投入持续性→创新绩效 | 0.079*** | 0.073*** | 0.082*** | 0.063** |

| 服务数字化×数字化投入持续性→创新绩效 | 0.050** | 0.046** | 0.048** | 0.044** |

| 流程数字化×数字化投入持续性→财务绩效 | 0.055** | 0.049** | 0.053** | 0.046* |

| 产品智能化×数字化投入持续性→财务绩效 | 0.058** | 0.048** | 0.052** | 0.039** |

| 服务数字化×数字化投入持续性→财务绩效 | 0.068*** | 0.066*** | 0.060*** | 0.057*** |

(一)研究结论

数字创新已成为制造企业开展创新活动的新范式、新潮流。本文基于创新扩散理论视角,深入探讨制造企业数字创新战略实施的内在过程机制以及与企业绩效的关系,得出以下结论:

首先,制造企业数字创新应聚焦流程数字化、产品智能化和服务数字化三个关键环节,并且流程数字化能够促进产品智能化,产品智能化对服务数字化有积极促进作用。本文认为数字创新过程应遵循数字技术创新扩散的机制(何琦等, 2022),其中,数字创新的“过程”体现为流程数字化,数字创新的“结果”则体现为产品智能化和服务数字化,制造企业实施数字创新应从“过程”到“结果”的持续深入推进。

其次,数字创新能发挥价值创造作用,为企业带来创新绩效和财务绩效的双重提升效果。其中,流程数字化和产品智能化有利于企业提升创新绩效水平,流程数字化、产品智能化和服务数字化均有利于企业财务绩效提升。已有关于数字创新促进企业绩效的研究结果较为笼统,而本文区分了代表创新能力的创新绩效和代表盈利能力的财务绩效的具体影响,让数字创新与企业绩效的关系研究更为细致、深入和全面(傅颖等, 2021; 易靖韬和曹若楠, 2022)。

再次,数字化投入的持续性是保障数字创新成功实施、创新扩散效应发挥成效的关键情境因素(余芬和樊霞, 2022),对于数字创新与企业绩效二者关系具有显著正向调节效应。其中数字化投入持续性既能够强化产品智能化、服务数字化对创新绩效的促进作用,也能强化流程数字化、产品智能化、服务数字化对财务绩效的积极促进作用。

(二)理论贡献

第一,不同于既有文献较少从过程视角探讨数字创新,本文提出了制造企业数字创新内在的过程机制。在国内外学者对数字创新的研究成果基础上(刘洋等,2020),本文进一步提出制造企业应从流程、产品和服务三个关键环节实施数字创新,并遵循数字创新“过程”到“结果”的持续深入,构建了“流程数字化—产品智能化—服务数字化”的过程机制,响应了已有学者关于“揭示数字创新过程路径,确定关键环节”的研究呼吁(Ramdani等,2022),深化了关于制造企业服务数字化价值创造机理研究(张振刚等,2022),通过实证研究提出中国制造企业的经验证据。

第二,不同于以往研究更多关注数字创新与企业绩效的笼统关系,本文从流程、产品和服务等具体维度进一步细化研究。本文在厘清数字创新内在机制基础上,探讨流程数字化、产品智能化、服务数字化三个数字创新实施的关键环节与企业的创新绩效和财务绩效的关系,进一步明确数字创新实现价值创造机理,更为具体地探讨了制造企业实施数字创新对创新能力和盈利能力的影响,以推进已有研究只关注数字创新对企业绩效影响的单一维度(Hanelt等,2021),丰富了二者关系的机制研究。

第三,本文将创新扩散理论拓展应用至数字创新实施情境,创新性构建“采纳、惯例化、同化、融合、迭代”的数字创新扩散机制。以往创新扩散理论更多应用于创新采纳、技术接受模型等情境,且更多聚焦于技术的惯例化、同化机制,随着传统制造企业广泛应用“云物大智”等新兴数字技术开展创新活动,数字创新既有传统创新扩散的采纳、惯例化、同化的机制,更有学者提出的数字技术“融合”机制(Sick等,2019)和“迭代”机制(Malhotra和Majchrzak,2022),而“融合”与“迭代”的数字技术扩散机制在传统创新扩散理论文献中较少关注,且已有文献多为重点讨论单一视角的数字创新扩散机制(何琦等,2022)。本文则在传统创新扩散理论基础上进行整合,将数字技术扩散的“融合”与“迭代”的新机制整合性纳入到本文的理论框架中来,进一步丰富了数字创新扩散理论视角。

(三)管理启示

本研究对于制造企业具有以下实践启示。第一,制造企业应高度重视数字技术引进,将资金和人力等资源重点投入至流程创新、产品创新和服务创新环节,循序渐进持续推动流程数字化、产品智能化和服务数字化进程,强化企业对数字技术的惯例化、同化、技术融合和迭代创新。第二,制造企业可通过数字创新提升自身创新能力和盈利能力,实现价值创造和高质量发展。要避免“数字悖论”,应保持稳定持续的数字化投入,确保数字创新取得预期成效。不能“三天打鱼,两天晒网”,既要保持投入强度,也要保持投入的持续性。

(四)研究局限与展望

本研究也存在以下局限性。第一,通过问卷测量有其局限性,一方面是样本量的局限,另一方面是测量的截面数据的局限。未来可尝试采取财务数据、文本数据、专利数据等多来源的客观数据衡量企业数字创新的投入与产出,进一步丰富实证研究。第二,对于数字创新的内涵、特征的研究可采取更多视角进行探讨。例如从双元创新视角探索利用式数字创新、探索式数字创新,内向式数字创新、外向式数字创新,进一步丰富数字创新的内涵和测量方式。

| [1] | 曹鑫, 欧阳桃花, 黄江明. 智能互联产品重塑企业边界研究: 小米案例[J]. 管理世界, 2022, 38(4): 125–141. |

| [2] | 池仁勇, 郑瑞钰, 阮鸿鹏. 企业制造过程与商业模式双重数字化转型研究[J]. 科学学研究, 2022, 40(1): 172–181. |

| [3] | 何琦, 艾蔚, 潘宁利. 数字转型背景下的创新扩散: 理论演化、研究热点、创新方法研究——基于知识图谱视角[J]. 科学学与科学技术管理, 2022, 43(6): 17–50. |

| [4] | 刘洋, 应震洲, 应瑛. 数字创新能力: 内涵结构与理论框架[J]. 科学学研究, 2021, 39(6): 981–984,988. |

| [5] | 刘志阳, 林嵩, 邢小强. 数字创新创业: 研究新范式与新进展[J]. 研究与发展管理, 2021, 33(1): 1–11. |

| [6] | 王海花, 杜梅. 数字技术、员工参与与企业创新绩效[J]. 研究与发展管理, 2021, 33(1): 138–148. |

| [7] | 肖静华, 胡杨颂, 吴瑶. 成长品: 数据驱动的企业与用户互动创新案例研究[J]. 管理世界, 2020, 36(3): 183–204. |

| [8] | 肖静华, 吴小龙, 谢康, 等. 信息技术驱动中国制造转型升级——美的智能制造跨越式战略变革纵向案例研究[J]. 管理世界, 2021, 37(3): 161–179,225. |

| [9] | 闫俊周, 姬婉莹, 熊壮. 数字创新研究综述与展望[J]. 科研管理, 2021, 42(4): 11–20. |

| [10] | 尹苗苗, 李纪莹. 反客为主: 领先用户如何成为创业者?[J]. 外国经济与管理, 2023, 45(6): 137–152. |

| [11] | 余传鹏, 林春培, 张振刚, 等. 专业化知识搜寻、管理创新与企业绩效: 认知评价的调节作用[J]. 管理世界, 2020, 36(1): 146–166. |

| [12] | 余菲菲, 曹佳玉, 杜红艳. 数字化悖论: 企业数字化对创新绩效的双刃剑效应[J]. 研究与发展管理, 2022, 34(2): 1–12. |

| [13] | 余芬, 樊霞. 高管认知、行业管制与企业创新持续性[J]. 科研管理, 2022, 43(12): 173–181. |

| [14] | 张振刚, 杨玉玲, 陈一华. 制造企业数字服务化: 数字赋能价值创造的内在机理研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2022, 43(1): 38–56. |

| [15] | Bogers M L A M, Garud R, Thomas L D W, et al. Digital innovation: Transforming research and practice[J]. Innovation, 2022, 24(1): 4–12. |

| [16] | Chen Y H, Visnjic I, Parida V, et al. On the road to digital servitization–The (dis)continuous interplay between business model and digital technology[J]. International Journal of Operations & Production Management, 2021, 41(5): 694–722. |

| [17] | Del Giudice M, Scuotto V, Papa A, et al. A self-tuning model for smart manufacturing SMEs: Effects on digital innovation[J]. Journal of Product Innovation Management, 2021, 38(1): 68–89. |

| [18] | Dong X S, Cao W L, Bao Y Q. Product intellectualization ecosystem: A framework through grounded theory and case analysis[J]. International Journal of Emerging Markets, 2022, 17(4): 1030–1048. |

| [19] | El-Haddadeh R. Digital innovation dynamics influence on organisational adoption: The case of cloud computing services[J]. Information Systems Frontiers, 2020, 22(4): 985–999. |

| [20] | Hanelt A, Firk S, Hildebrandt B, et al. Digital M&A, digital innovation, and firm performance: An empirical investigation[J]. European Journal of Information Systems, 2021, 30(1): 3–26. |

| [21] | Hund A, Wagner H T, Beimborn D, et al. Digital innovation: Review and novel perspective[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2021, 30(4): 101695. |

| [22] | Kohtamäki M, Parida V, Patel P C, et al. The relationship between digitalization and servitization: The role of servitization in capturing the financial potential of digitalization[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2020, 151: 119804. |

| [23] | Malhotra A, Majchrzak A. Hidden patterns of knowledge evolution in fluid digital innovation[J]. Innovation, 2022, 24(1): 35–46. |

| [24] | Nambisan S, Lyytinen K, Majchrzak A, et al. Digital innovation management: Reinventing innovation management research in a digital world[J]. MIS Quarterly, 2017, 41(1): 223–238. |

| [25] | Paschou T, Rapaccini M, Adrodegari F, et al. Digital servitization in manufacturing: A systematic literature review and research agenda[J]. Industrial Marketing Management, 2020, 89: 278–292. |

| [26] | Pesch R, Endres H, Bouncken R B. Digital product innovation management: Balancing stability and fluidity through formalization[J]. Journal of Product Innovation Management, 2021, 38(6): 726–744. |

| [27] | Podsakoff P M, MacKenzie S B, Lee J Y, et al. Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies[J]. Journal of Applied Psychology, 2003, 88(5): 879–903. |

| [28] | Ramdani B, Raja S, Kayumova M. Digital innovation in SMEs: A systematic review, synthesis and research agenda[J]. Information Technology for Development, 2022, 28(1): 56–80. |

| [29] | Shen L, Zhang X, Liu H D. Digital technology adoption, digital dynamic capability, and digital transformation performance of textile industry: Moderating role of digital innovation orientation[J]. Managerial and Decision Economics, 2022, 43(6): 2038–2054. |

| [30] | Shi Y F, Cui T R, Kurnia S. Value co-creation for digital innovation: An interorganizational boundary-spanning perspective[J]. Information & Management, 2023, 60(5): 103817. |

| [31] | Soluk J, Kammerlander N. Digital transformation in family-owned mittelstand firms: A dynamic capabilities perspective[J]. European Journal of Information Systems, 2021, 30(6): 676–711. |

| [32] | Soluk J. Organisations' resources and external shocks: Exploring digital innovation in family Firms[J]. Industry and Innovation, 2022, 29(6): 792–824. |

| [33] | Urbinati A, Manelli L, Frattini F, et al. The digital transformation of the innovation process: Orchestration mechanisms and future research directions[J]. Innovation, 2022, 24(1): 65–85. |

| [34] | Wei S B, Xu D B, Liu H. The effects of information technology capability and knowledge base on digital innovation: The moderating role of institutional environments[J]. European Journal of Innovation Management, 2022, 25(3): 720–740. |

| [35] | Wu L F, Sun L W, Chang Q, et al. How do digitalization capabilities enable open innovation in manufacturing enterprises? A multiple case study based on resource integration perspective[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 184: 122019. |