2024第46卷第6期

2.浙江农林大学 经济管理学院, 浙江 杭州 311300;

3.复旦大学 金融研究中心, 上海 200433

2.College of Economics and Management, Zhejiang A & F University, Hangzhou 311300, China;

3.Finance Research Centre, Fudan University, Shanghai 200433, China

2018年11月,习近平主席在首届中国国际进口博览会开幕式上郑重宣布,上海证券交易所新设立的科创板将实施注册制试点。发行新股实行注册制,是深化我国资本市场改革、完善资本市场基础制度的一项重大举措,具有里程碑意义。实施注册制四年以来,截至2023年2月1日,以注册制方式发行新股上市的股份公司已达1004家,总市值达9.9万亿元,分别占注册制试点以来所有IPO公司总数的65.7%和试点以来所有IPO公司总市值的54.1%。2023年,党中央、国务院批准了《全面实行股票发行注册制总体实施方案》,新股发行注册制改革由此全面铺开。股票发行全面实行注册制,必将提升新股发行的总体便利程度,有助于提高直接融资比例,有助于为实体经济高质量发展提供更多的资金支持。

我国长期以来股票发行实行核准制,拟上市公司须报经证监会核准方可公开发行股票。在核准制下,证监会对股票发行有过多的干预权和控制力,由此引发诸多弊端。例如,申请发行股票的条件苛刻、核准股票发行的程序复杂、易受不当人际关系的干扰、市场的资源配置作用弱化等,一定程度上制约了直接融资比例的提高和资产证券化率的提升。随着我国资本市场规模的日益扩大,企业拟通过发行股票进行直接融资的需求不断增加,股票发行实行注册制成为我国资本市场改革的必然选择和必由之路。

注册制改革引发了学界的广泛关注和深入研究。既有文献主要从两个角度深入探讨了注册制改革的政策效果。第一,多数相关文献鉴于IPO定价更加市场化是注册制改革的一个重点,从询价机制改革的角度着重研究了注册制改革对IPO定价效率的影响和对市场质量的影响。Sun等(2022)指出,科创板对投资者有更高的适当性管理要求,众多散户投资者因无法满足其适当性管理的高要求,便更多地通过投资共同基金来间接地参与竞购科创板新股,从而使得共同基金有更多的资金在一级市场认购科创板新股,由此推高了IPO发行价。而且这些散户投资者投资了共同基金后便由此被动地追随共同基金的长期投资策略,进而使得科创板新股的股价波动性有所降低。张宗新和吴钊颖(2021)、赖黎等(2022)根据科创板新股的首日实际收益率及其连续涨停天数,发现注册制改革显著优化了市场的价格发现功能,降低了IPO的抑价率。Li和Xu(2022)进一步指出,注册制可降低新股承销机构的承销成本,其承销成本下降有助于上市公司的IPO股价更接近或更符合其实际价值,进而有利于提升资本市场定价效率。而时昊天等(2021)则深入研究了注册制对上市公司壳价值的影响,发现注册制改革会降低壳公司的市场价值,从而有助于抑制暴炒新股,进而提升资本市场的定价效率。但是,Zhao等(2022)指出,实施注册制改革后,投资者的关注度对新股上市后的股票异常收益率会产生负面影响,而且此负面影响随着投资者关注度的增加而增大。巫岑等(2022)也类似地发现,随着以注册制方式上市的公司数量增多,同行业其他上市公司的股价同步性则有所降低。第二,另有相关文献鉴于信息披露是注册制改革的核心,从信息披露的角度着重研究了注册制改革对上市公司自身行为所产生的影响。俞红海等(2022)使用LDA主题模型对科创板IPO公司的审核问询函和招股说明书进行了分析,从而发现注册制的审核问询能够提高招股说明书中的信息披露程度,有利于提升IPO公司的信息披露质量。另外,刘瑞琳和李丹(2022)指出,注册制下科创板IPO公司的信息披露会促进同行业公司增加研发投入和提升投资效率。

在我国的IPO历史实践中,拟上市公司有强烈的动机在IPO前夕进行盈余管理来提升财务业绩,以期更容易地通过证监会发审委的核准,并能获准高价发行。但不少IPO公司上市后便“业绩变脸”,有的IPO公司财务指标甚至在上市当年便显著下滑。可见,IPO公司“业绩变脸”一直是我国资本市场额痼疾。在实施注册制改革之后,IPO公司“业绩变脸”问题是否得以改观?这一问题尚缺乏深入且细致的研究。

有鉴于此,本文在我国注册制改革渐进式展开的准自然实验中,以2018—2021年所有A股IPO公司为样本,使用PSM-DID方法,考察和研究了注册制改革对IPO公司“业绩变脸”的影响。与既有文献相比较,本文大抵有两个方面的边际贡献:(1)研究我国注册制改革的既有文献,大多聚焦于注册制改革对IPO定价效率的影响,本文则考察和研究了注册制改革对IPO公司上市后“业绩变脸”的影响,得以进一步评估注册制改革的政策效果,由此丰富了注册制改革领域的研究文献。(2)研究IPO公司“业绩变脸”的既有文献,大多仅从IPO公司盈余管理的视角来分析IPO公司“业绩变脸”的原因,本文不仅从IPO公司盈余管理的视角、还从IPO公司信息披露的视角和IPO公司壳价值的视角分析了IPO公司“业绩变脸”的主要成因,由此拓宽了对IPO公司“业绩变脸”影响机制研究的视野。本文的研究结果,为有关部门在推行注册制过程中促进IPO公司提升信息披露质量提供了理论依据和决策参考。

二、理论分析与研究假设IPO公司“业绩变脸”是指上市公司在IPO之后难以维持IPO之前的业绩水平,IPO之后公司经营业绩发生显著的下降(Carter和Manaster,1990)。IPO公司“业绩变脸”广泛存在于各个国家的资本市场中,相对于发达国家而言,发展中国家IPO公司“业绩变脸”现象更为严重(张晶,2019)。

我国资本市场长期以来实行股票发行核准制。在市场尚未成熟的早期,行政裁定拟上市公司是否能通过审核的确把住了IPO市场的准入门,弥补了法律上的不足,保证了上市公司的质量,维护了投资者的利益。但随着我国资本市场的快速发展,核准制逐渐暴露其弊端,加之滋生了一些权力寻租的行为和企业为了迎合上市而盈余管理的问题,更是破坏了资本市场的秩序和资源配置效率(赖黎等,2022)。因而,IPO“业绩变脸”某种程度上催生于核准制下的资本市场,并逐步演化成为难以治愈的顽症(张晶,2019)。

在我国资本市场从新兴市场向成熟市场转轨的关键时期,注册制改革在IPO发行和审核制度方面做出了重大革新,主要体现在审核方式、信息披露、上市条件、退市制度等方面。这些重大革新对IPO的市场生态和IPO过程中的各个参与主体都产生了重大影响,并内化成拟上市公司的治理,减少了其上市后“业绩变脸”的可能性。

第一,注册制改变了上市的审核方式,以信息披露为核心。在核准制下,证监会掌握着审核权,决定公司是否可以上市,在股票发行审核过程中全把关。虽然核准制赋予了中介机构一定信息披露质量的监督责任,但由于行政色彩过于浓厚,这种责任并未得到真正落实,监管错位易诱发权力寻租,因此核准制下IPO公司上市后“业绩变脸”现象频发(逯东等,2015)。注册制改革之后,审核权让渡给交易所,证监会转变职能,协调和监督交易所的审核。证监会对公司的资格条件和合规条件等进行必要的形式审核,而不再对公司的投资价值作出判断。监管归位则更加需要拟上市公司提供准确、真实、完整的信息,这体现了注册制以信息披露为核心的本质。因而,IPO的审核理念和程序也随之发生了变化,交易所就招股说明书进行审核问询成为实现信息披露准确、真实和完整的重要手段。通过多轮的审核问询,促使拟上市公司充分披露信息,同时督促保荐人等中介机构对拟上市公司信息披露的真实性、准确性和完整性进行核查(于晓红等,2022)。注册制改革的此番规则变更之后,拟上市公司会加强自身的信息披露,从而减少IPO公司“业绩变脸”的程度。

同时,注册制改革严格把关信息披露的各个环节,建立追责机制,落实拟上市公司和承销商等各主体的责任(东北证券—复旦大学课题组,2022),打击弄虚造假行为,提高了拟上市公司在信息披露过程中违规的行政惩罚和刑事处罚。倘若惩罚的威慑足够严厉,拟上市公司只得按照要求披露信息(黄顺武和余霞光,2022)。在如此严厉且透明的监管下,IPO公司的信息披露也为外部市场所关注,形成一种外部约束,以外部约束治理其内部存在的信息披露问题,减少了IPO公司与市场的信息不对称(俞红海等,2022),从而会减少IPO公司“业绩变脸”的程度。

第二,注册制放宽了上市的限制条件,降低了上市的盈利门槛。我国IPO审核一直实行核准制,核准制下公司申请上市,必须符合证监会所规定的实质条件(如企业盈利状况、资产规模、股权结构等),符合发行条件的公司方可在资本市场发行股票。为了达到上市的限制条件,公司在IPO时普遍会采取盈余管理,即利用会计准则来改变真实的经营业绩和投融资交易(DuCharme等,2001;Miloud,2014)。在核准制下,我国资本市场对公司IPO前三个会计年度的盈利水平作出了实质规定,而且IPO定价也与盈利水平紧密相关,由此极易催生公司的盈余管理行为(黄俊和李挺,2016)。李远鹏(2009)和张晶(2019)也指出,IPO前的盈余管理某种程度上是股票发行审核行政化下IPO资源稀缺引致的。注册制改革降低了上市门槛,不再强制要求公司上市前三年的盈利为正,尚未盈利的公司也有机会发行股票上市交易。而且IPO发行定价采取了更加市场化的询价制度,发行定价的市盈率限制也同时被取消,股票发行时机、规模、价格等由市场参与各方自行决定。注册制改革的此番规则变更之后,拟上市公司在上市前进行利润操纵的动机大大减弱,进而拟上市公司在上市前盈余管理程度更低,从而也减少了公司的“业绩变脸”程度。

第三,注册制更为重视事中和事后监管,实施严格的退市制度。退市制度是营造良好市场环境的保障,优胜劣汰的环境能够使得市场快速出清。在核准制“严进宽出”的市场环境下,上市名额稀缺。这种稀缺性使得很多经营状况不佳触发退市条件的“僵尸企业”不愿自愿退市,大量存在于股票市场中待价而沽,以期将“壳”出售给有上市需求的公司。壳资源价值较高的公司安于现状,会倾向于采取消极的财务政策,降低了生产效率(屈源育等,2018),从而会对公司业绩产生负面影响。而规模更大、利润更高的公司却往往无法获得上市资格,只得通过支付较高的壳溢价来“借壳上市”(Lee等,2019)。由此,上市公司“退市难”使得“借壳上市”“炒壳”现象频仍,壳价值凸显,挤占了其他优质企业的上市空间,严重扭曲了资源配置。与核准制下以财务指标作为核心退市指标不同,注册制改革重视完善退市制度体系,建立了多维度的退市指标,还畅通了多元化退市渠道,简化了退市流程,加强了对退市程序的监督。壳资源价值来源于其稀缺性,此番退市制度改革后,将能够有效减少“炒壳”现象和降低壳公司的价值(时昊天等,2021)。同时,注册制下的资本市场更加注重对公司持续经营能力的考察,上市公司将会更加重视中长期的发展目标,经营绩效和收益表现都会显著向好(Hoque和Mu,2021),从而也减少了公司的“业绩变脸”程度。

综上,本文提出下述四项研究假设:

假设H1:注册制改革能显著减少IPO公司发生“业绩变脸”,并显著降低IPO公司“业绩变脸”的程度。

假设H2:注册制改革会通过抑制盈余管理的机制来减少IPO公司“业绩变脸”的程度。

假设H3:注册制改革会通过加强信息披露的机制来减少IPO公司“业绩变脸”的程度。

假设H4:注册制改革会通过降低壳价值的机制来减少IPO公司“业绩变脸”的程度。

三、实证研究设计(一)模型构造与变量选取

我国的注册制改革是在科创板、创业板、北交所、沪深主板层层推进展开的,2019年7月22日,首批通过注册制的公司在科创板上市交易,中国A股市场注册制序幕就此拉开;2020年8月24日和2021年9月2日,创业板和北交所先后实施注册制试点;2023年3月4日,沪深A股全面实施注册制。注册制改革在我国资本市场的渐进式展开,也为本文的研究创建了一个比较良好的准自然实验环境。鉴此,本文参考毛杰(2017)、于芝麦(2021)的做法,建立双重差分模型来实证检验注册制改革对上市公司IPO业绩变脸的影响。

| $ \begin{gathered} \Delta Performanc{e_{{\text{i,j,t}}}} = {\alpha _j} + {\beta _1} \times Trea{t_{\text{i}}} + {\beta _2} \times Pos{t_t} \\ + {\beta _3} \times Registratio{n_{{\text{i,t}}}} + \gamma {X_{{\text{i,j,t}}}} + {\eta _t} + {\varepsilon _{i,j,t}} \\ \end{gathered} $ | (1) |

式(1)中,

模型的因变量是IPO公司“业绩变脸”

模型的自变量是公司是否通过注册制方式上市的虚拟变量

模型的控制变量具体为:公司成立年限(Age)、总资产规模的对数值(Size)、资产负债率(Lev)、第一大股东持股比例(Top1)、第一大股东和第二大股东持股比例之比(Zindex)、董事长和总经理兼任情况(Dual)、管理费用率(Mfee)、私募或风投支持(VCPE)、股票上市首日抑价率(Premium)。控制变量的选取系主要参考了Kao等(2009)、Fisch等(2022)、逯东等(2015)。具体的变量定义见表1。

| 变量 分类 |

变量名称 | 符号 | 变量定义 |

| 因变量 | 总资产收益率变化 | ΔROA | 上市当年总资产收益率-上市前一年总资产收益率 |

| 净资产收益率变化 | ΔROE | 上市当年净资产收益率-上市前一年净资产收益率 | |

| 自变量 | 注册制 | Registration | 公司通过注册制方式上市取1,否则取0 |

| 控制 变量 |

成立年限 | Age | 至上市前一年公司的成立年限 |

| 总资产规模 | Size | 上市前一年公司总资产的对数 | |

| 资产负债率 | Lev | 上市前一年的总负债/总资产 | |

| 第一大股东持股比例 | Top1 | 上市时第一大股东持股比例 | |

| 第一大股东和第二大股东持股 比例之比 |

Zindex | 上市时第一大股东持股/第二大股东持股比例 | |

| 董事长和总经理兼任情况 | Dual | 若董事长和总经理为同一人,取1,否则取0 | |

| 管理费用率 | Mfee | 上市前一年管理费用/营业收入 | |

| 私募或风投支持 | VCPE | 若有私募或风投支持,取1,否则取0 | |

| 股票上市首日抑价率 | Premium | (上市首日收盘价-发行价)/发行价 |

(二)数据来源与描述性统计

由于注册制改革是于2019年8月正式落地实施的,为保持样本的平衡性,本文的样本时间为2018年1月1日至2021年12月31日。本文的样本公司是样本时间内的所有IPO公司(但不包括金融行业的IPO公司和数据缺失的IPO公司)所构成的截面数据,共计891家IPO公司。文中所使用的数据皆来源于CSMAR数据库。本文使用STATA16.0完成所有的数据处理操作。各变量的描述性统计详见表2。

| 变量 | 均值 | 标准差 | 中位数 | 上四分位数 | 下四分位数 |

| ΔROE | −0.081 | 0.731 | −0.090 | −0.151 | −0.047 |

| ΔROA | −0.054 | 0.073 | −0.045 | −0.080 | −0.017 |

| Registration | 0.570 | 0.495 | 1 | 0 | 1 |

| Age | 15.853 | 5.166 | 16 | 12 | 19 |

| Size | 20.912 | 1.216 | 20.650 | 20.201 | 21.230 |

| Lev | 0.378 | 0.179 | 0.364 | 0.237 | 0.492 |

| Top1 | 0.359 | 0.155 | 0.339 | 0.236 | 0.453 |

| Zindex | 11.364 | 215.952 | 2.502 | 1.530 | 4.733 |

| Dual | 0.418 | 0.493 | 0 | 0 | 1 |

| Mfee | 0.654 | 12.960 | 0.055 | 0.035 | 0.079 |

| VCPE | 0.717 | 0.4506 | 1 | 0 | 1 |

| Premium | 0.487 | 0.574 | 0.334 | 0.176 | 0.590 |

如表2所示,样本公司上市后的业绩相较于上市之前明显下滑,净资产收益率变化(ΔROE)的均值和中位数分别为−0.081和−0.090,总资产收益率变化(ΔROA)的均值和中位数分别为−0.054和−0.045,表明IPO公司上市后“业绩变脸”现象普遍存在。此描述性统计结果与逯东等(2015)的结果基本一致。

(三)倾向得分匹配

以注册制IPO的公司和以核准制IPO的公司很可能存有系统性的差异。在这种“先天”的系统性差异的情况下,来考察注册制改革对上市公司“业绩变脸”的影响很可能会导致实证检验结果的偏误。为了避免实证结果产生偏误,本节在实证检验之前先以实证模型的九个控制变量为匹配依据,使用Logit模型逐一计算注册制IPO公司和核准制IPO公司各自的倾向得分,再按照核匹配法为每个注册制IPO公司寻找到与其倾向得分最接近的核准制IPO公司来进行配对,然后根据已经缩小了注册制IPO公司和核准制IPO公司系统性差异的PSM样本来实证检验注册制改革对上市公司“业绩变脸”的影响,由此可缓解可能会产生的自选择问题,从而可减少由自选择问题可能引致的实证结果偏误。对倾向得分匹配的平衡性检验结果详见表3。

| 变量 | 匹配状况 | 注册制IPO公司样本 | 核准制IPO公司样本 | 标准化偏差 | 标准化偏差的变化量 |

| Age | 匹配前 | 15.437 | 16.476 | −17.9% | 16.8% |

| 匹配后 | 15.772 | 16.637 | −14.9% | ||

| Size | 匹配前 | 20.635 | 21.100 | −48.1% | 51.8% |

| 匹配后 | 20.644 | 20.868 | −23.2% | ||

| Lev | 匹配前 | 0.361 | 0.383 | −13.0% | −57.0% |

| 匹配后 | 0.368 | 0.402 | −20.5% | ||

| Top1 | 匹配前 | 33.462 | 39.047 | −36.8% | 95.5% |

| 匹配后 | 33.963 | 33.713 | 1.7% | ||

| Zindex | 匹配前 | 4.538 | 28.989 | −8.4% | 96.9% |

| 匹配后 | 4.576 | 3.809 | 0.3% | ||

| Dual | 匹配前 | 0.474 | 0.387 | 17.5% | 83.2% |

| 匹配后 | 0.460 | 0.445 | 3.0% | ||

| Mfee | 匹配前 | 1.049 | 0.052 | 8.5% | 99.4% |

| 匹配后 | 0.066 | 0.060 | 0.1% | ||

| VCPE | 匹配前 | 0.743 | 0.675 | 14.9% | 85.5% |

| 匹配后 | 0.734 | 0.744 | −2.2% | ||

| Premium | 匹配前 | 71.822 | 26.819 | 91.0% | 98.4% |

| 匹配后 | 53.330 | 54.040 | −1.4% |

如表3第(5)列所示,在倾向得分匹配之后,注册制IPO公司和核准制IPO公司之间各个变量的标准化偏差大多显著减少,提示注册制IPO公司和核准制IPO公司在倾向得分匹配之后不存在显著的系统性差异。本节的平衡性检验结果表明,对注册制IPO公司和核准制IPO公司进行倾向得分匹配,有助于消除两者之间可能存在的系统性差异,由此可缓解可能会产生的自选择问题,从而可减少由自选择问题可能引致的实证结果偏误,提高实证检验结果的正确性。

四、实证结果分析(一)基准回归结果

本节使用倾向得分匹配后的注册制IPO公司样本和核准制IPO公司样本,实证检验注册制改革(Registration)对上市公司“业绩变脸”(ΔROA和ΔROE)的影响。实证检验的聚类估计详见表4。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 变量 | ΔROE | ΔROE | ΔROA | ΔROA |

| Treat | −0.159*** | −0.927*** | −0.094*** | −0.527*** |

| (0.002) | (0.029) | (0.004) | (0.021) | |

| Post | −0.150*** | −0.933*** | −0.084*** | −0.527*** |

| (0.004) | (0.026) | (0.003) | (0.020) | |

| Registration | 0.153*** | 0.963*** | 0.086*** | 0.541*** |

| (0.005) | (0.030) | (0.004) | (0.021) | |

| Age | 0.001*** | 0.001*** | ||

| (0.000) | (0.000) | |||

| Size | 0.040*** | 0.020*** | ||

| (0.002) | (0.001) | |||

| Lev | −0.099*** | 0.072*** | ||

| (0.014) | (0.013) | |||

| Top1 | −0.014 | −0.006** | ||

| (0.007) | (0.002) | |||

| Zindex | 0.007*** | 0.005*** | ||

| (0.001) | (0.001) | |||

| Dual | −0.000 | 0.000 | ||

| (0.003) | (0.002) | |||

| Mfee | 0.398** | 0.255*** | ||

| (0.149) | (0.054) | |||

| VCPE | 0.034*** | 0.019*** | ||

| (0.004) | (0.001) | |||

| Premium | −0.121*** | −0.053*** | ||

| (0.008) | (0.006) | |||

| 行业固定效应 | Yes | Yes | Yes | Yes |

| 年度固定效应 | Yes | Yes | Yes | Yes |

| N | 812 | 792 | 812 | 792 |

| R2 | 0.533 | 0.646 | 0.438 | 0.577 |

| 注:括号内的数值为估计系数的行业聚类标准误,*、**、***分别表示估计系数在10%、5%、1%的置信水平下显著。下表同。 | ||||

表4的第(1)(2)列的被解释变量为净资产收益率变化(ΔROE),第(1)列仅引入解释变量注册制改革(Registration),其估计系数在1%的置信水平下显著为正;第(2)列在第(1)列的基础上引入了九个控制变量,回归估计结果依然保持稳健,注册制改革(Registration)的估计系数仍然在1%的置信水平下显著为正。此结果表明:相较于核准制,通过注册制方式上市的公司在上市后的业绩显著更优,由此支持了研究假说H1,即注册制改革显著降低了IPO公司“业绩变脸”的程度。表4第(2)列还提示:IPO公司“业绩变脸”,除了受到注册制改革(Registration)的显著影响之外,还与公司成立年限(Age)、总资产规模的对数值(Size)、资产负债率(Lev)、第一大股东和第二大股东持股比例之比(Zindex)、管理费用率(Mfee)、私募或风投支持(VCPE)、股票上市首日抑价率(Premium)高度相关。

再如表4第(3)(4)列所示,在将IPO公司“业绩变脸”的衡量指标替换为总资产收益率变化(ΔROA)后,注册制改革(Registration)的估计系数方向并未发生变化,由此验证了研究假设H1。

(二)安慰剂检验

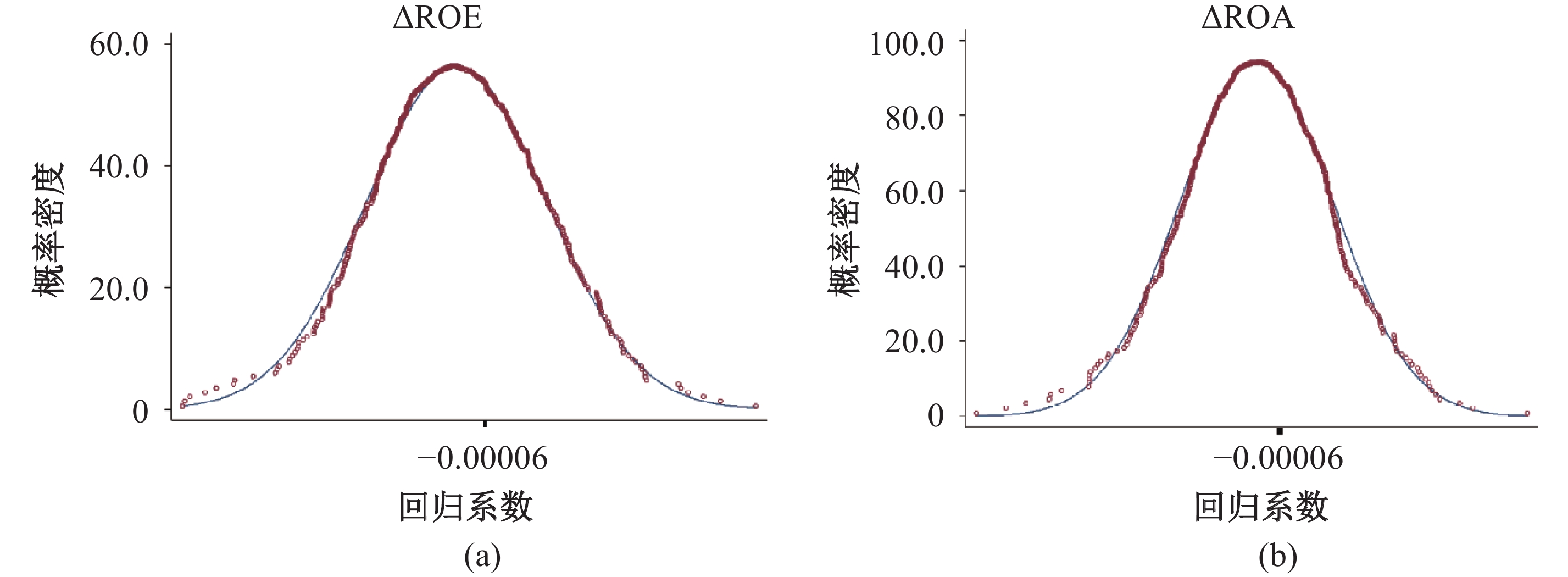

为了进一步克服时间趋势的潜在影响以及其他不可观察因素的混淆效应,本文还进行了安慰剂检验。具体而言,本文使用随机数种子虚构了公司是否通过注册制方式上市这一变量,并用这一变量替换式(1)中的注册制改革(Registration)重新回归。重复这一过程500次,所有500个回归系数的概率分布如图1所示。

|

| 图 1 安慰剂检验结果 |

如图1所示,随机抽样的回归系数大致以零为均值、呈正态分布,表明本文所发现的注册制改革显著降低了IPO公司“业绩变脸”的程度并非时间趋势的潜在影响和其他不可观察因素的混淆效应所致。

(三)注册制改革对IPO公司“业绩变脸”的影响机制检验

本文继而构建中介效应模型来进一步检验注册制改革对上市公司IPO业绩变脸的影响机制。

| $ \begin{gathered} Mediato{r_{{\text{i,j,t}}}} = {\alpha _j} + {\beta _1} \times Trea{t_{\text{i}}} + {\beta _2} \times Pos{t_t} + {\beta _3} \times Registratio{n_{{\text{i,t}}}} \\ + \gamma {X_{{\text{i,j,t}}}} + {\eta _t} + {\varepsilon _{i,j,t}} \\ \end{gathered} $ | (2) |

| $ \begin{gathered} \Delta Performanc{e_{{\text{i,j,t}}}} = {\alpha _j} + {\beta _1} \times Trea{t_{\text{i}}} + {\beta _2} \times Pos{t_t} + {\beta _3} \times Registratio{n_{{\text{i,t}}}} \\ + {\beta _4}Mediato{r_{{\text{i,j,t}}}} + \gamma {X_{{\text{i,j,t}}}} + {\eta _t} + {\varepsilon _{i,j,t}} \\ \end{gathered} $ | (3) |

本文首先参考黄俊和李挺(2016)、高敬忠等(2019),使用修正的Jones模型来计算IPO公司可操纵性应计利润,并以此衡量IPO公司的盈余管理程度(Accrual),借以识别出注册制改革对IPO“业绩变脸”的盈余管理机制。

本文而后参考李丹蒙等(2015),使用证券分析师跟踪人数来衡量IPO公司的信息披露程度(Analyst),借以识别出注册制改革对IPO“业绩变脸”的信息披露机制。

本文继而参考段小萍和许珂(2017),使用IPO后股权市值与净资产账面价值之比来衡量IPO公司的壳价值(Shellvalue),借以识别出注册制改革对IPO“业绩变脸”的壳价值机制。盈余管理机制、信息披露机制、壳价值机制三种影响机制的检验结果详见表5。

| Panal A | |||

| (1) | (2) | (3) | |

| 变量 | Accrual | ΔROE | ΔROA |

| Registration | −0.042*** | 0.958*** | 0.538*** |

| (0.004) | (0.070) | (0.044) | |

| Accrual | −0.211*** | −0.133*** | |

| (0.029) | (0.011) | ||

| 其他控制变量 | Yes | Yes | Yes |

| 行业固定效应 | Yes | Yes | Yes |

| 年度固定效应 | Yes | Yes | Yes |

| N | 619 | 619 | 619 |

| R2 | 0.071 | 0.663 | 0.603 |

| Sobel检验 | 5.980*** | 7.928*** | |

| Panal B | |||

| (4) | (5) | (6) | |

| 变量 | Analyst | ΔROE | ΔROA |

| Registration | 38.474*** | 0.929*** | 0.505*** |

| (1.576) | (0.044) | (0.033) | |

| Analyst | 0.001* | 0.001** | |

| (0.000) | (0.000) | ||

| 其他控制变量 | Yes | Yes | Yes |

| 行业固定效应 | Yes | Yes | Yes |

| 年度固定效应 | Yes | Yes | Yes |

| N | 792 | 792 | 792 |

| R2 | 0.391 | 0.646 | 0.578 |

| Sobel检验 | 24.412*** | 24.412*** | |

| Panal C | |||

| (7) | (8) | (9) | |

| 变量 | Shellvalue | ΔROE | ΔROA |

| Registration | −10.168*** | 0.500*** | 0.297*** |

| (0.758) | (0.035) | (0.026) | |

| Shellvalue | −0.046*** | −0.024*** | |

| (0.002) | (0.001) | ||

| 其他控制变量 | Yes | Yes | Yes |

| 行业固定效应 | Yes | Yes | Yes |

| 年度固定效应 | Yes | Yes | Yes |

| N | 792 | 792 | 792 |

| R2 | 0.375 | 0.646 | 0.578 |

| Sobel检验 | 11.587*** | 11.709*** | |

如表5中Panal A第(1)列所示,在控制了其他因素的情况下,注册制改革(Registration)的估计系数在1%的置信水平下显著为负,意味着注册制改革显著减少了IPO公司的盈余管理行为。如表5中Panal A第(2)(3)列所示,注册制改革(Registration)的估计系数均在1%的置信水平下显著为正,盈余管理程度(Accrual)的估计系数均在1%的置信水平下显著为负,且Sobel检验均在1%的置信水平下显著,意味着注册制改革确实会通过抑制拟上市公司的盈余管理行为来减少IPO“业绩变脸”的程度,由此验证了研究假设H2。

再如表5中Panal B第(4)列所示,在控制了其他因素的情况下,注册制改革(Registration)的估计系数在1%的置信水平下显著为正,意味着注册制改革显著增强了IPO公司的信息披露。如表5中Panal B第(5)(6)列所示,注册制改革(Registration)的估计系数均在1%的置信水平下显著为正,信息披露程度(Analyst)的估计系数均在1%的置信水平下也显著为正,且Sobel检验均在1%的置信水平下显著,意味着注册制改革确实会通过强化拟上市公司的信息披露来减少IPO“业绩变脸”的程度,由此验证了研究假设H3。

还如表5中Panal C第(7)列所示,在控制了其他因素的情况下,注册制改革(Registration)的估计系数在1%的置信水平下显著为负,意味着注册制改革显著降低了IPO公司的壳价值。如表5中Panal C第(8)(9)列所示,注册制改革(Registration)的估计系数均在1%的置信水平下显著为正,壳价值(Shellvalue)的估计系数均在1%的置信水平下显著为负,且Sobel检验均在1%的置信水平下显著,意味着注册制改革确实会通过降低拟上市公司的壳价值来减少IPO“业绩变脸”的程度,由此验证了研究假设H4。

(四)内生性问题的稳健性检验

本文通过物色和选用合适的工具变量来进行内生性问题的稳健性检验,因为注册制改革对IPO公司“业绩变脸”之间可能会存在两种不同类型的内生性问题:(1)可能会存在遗漏变量这类内生性问题,因为IPO公司“业绩变脸”除了会受到公司上市前的诸多因素影响之外,还会受到公司上市后的诸多因素影响和制约,但本文难以控制公司IPO后的因素对IPO公司“业绩变脸”的影响,从而会遗漏公司IPO后的变量而导致内生性问题。(2)可能存在互为因果这类内生性问题,因为IPO公司可以自我选择是在实施注册制改革的板块上市还是在实施核准制的板块上市,注册制上市便捷、周期较短,但对企业信息披露的要求较高,因而盈余管理行为较少的公司可能更倾向于通过注册制方式上市,而盈余管理行为较多的公司可能更倾向于通过核准制方式上市,是否通过注册制方式上市便可能在一定程度上与IPO公司“业绩变脸”互为因果从而导致内生性问题。

针对上述的内生性问题,本文选用是否是高科技公司(Hightech)作为通过注册制方式上市的工具变量,借以再次检验注册制改革对IPO公司“业绩变脸”的影响。根据2015年国务院发布的《国家重点支持的高新技术领域》,本文将公司业务领域属于文件中包含的领域以及拥有高新技术企业认证的样本公司认定为高科技公司,其余的样本公司认定为非高科技公司。是否是高科技公司(Hightech)宜作本文工具变量的原因有两个。第一,公司的主营业务具有一定的外生性,其在公司草创之初便已确定。第二,公司是否是高科技公司与是否通过注册制上市具有高度的相关性,因为在实施注册制改革的科创板、创业板、北交所主要是为符合国家战略、具有前瞻性、掌握关键核心技术的高科技企业服务的。鉴此,是否是高科技公司(Hightech)显然满足了工具变量的外生性要求和相关性要求,适合用作本文的工具变量。

本文以手工方式在样本公司官网系统整理了业务领域相关数据,并据此构建了工具变量高科技公司(Hightech),进而使用两阶段方法来重新考察注册制改革对IPO公司“业绩变脸”的影响。内生性问题的稳健性检验结果详见表6。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 变量 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第一阶段 | 第二阶段 |

| Registration | ΔROE | Registration | ΔROA | |

| Hightech | 0.052** | 0.052** | ||

| (0.020) | (0.020) | |||

| Registration | 0.135** | 0.067* | ||

| (0.069) | (0.041) | |||

| 其他控制变量 | Yes | Yes | Yes | Yes |

| 行业固定效应 | Yes | Yes | Yes | Yes |

| 年度固定效应 | Yes | Yes | Yes | Yes |

| N | 792 | 792 | ||

| 弱工具Wald检验 | 780.767 | 780.767 | ||

如表6第(1)(3)列模型第一阶段的检验结果所示:在控制了其他因素的情况下,高科技公司(Hightech)的估计系数均在5%的置信水平下显著为正,意味着公司是否是高科技公司(Hightech)与是否通过注册制上市(Registration)显著正相关;弱工具变量Wald检验统计量均为780.767,远高于经验临界值10,表明高科技公司(Hightech)确为有效的工具变量。

再如表6第(2)(4)列模型第二阶段的检验结果所示:在考虑了可能会存在内生性问题的前提下,注册制改革(Registration)的两个估计系数至少在10%的置信水平下显著为正,意味着注册制改革的确降低了IPO公司“业绩变脸”的程度,由此再度支持了研究假设H1。综上,在考虑了可能会存在内生性问题的前提下,本文以是否是高科技公司为工具变量,再次考察了注册制改革对IPO公司“业绩变脸”的影响。此内生性问题的稳健性检验结果与前文的检验结论基本一致,即注册制改革降低了IPO公司“业绩变脸”的程度,由此再次验证了本文实证结论的稳健性。

五、进一步分析(一)区分产权性质的异质性分析

在我国资本市场,国有企业和非国有企业存在着明显差异(Liu等,2013;李敏才和刘峰,2012),国有企业与政府部门的天然政治联系在很大程度上影响了国有企业的IPO审批过程:相比非国有企业,国有企业能够获得发审委的照顾,这也就意味着国有企业可以更容易地通过IPO审核(黄俊和李挺,2016)。而且国有企业更容易受到社会公众的关注,受到的外部审计也更加严格,盈余管理程度可能比非国有企业低(李增福和周婷,2013)。加之国有企业申请上市更多的是出于非经济因素的目的,而非国有企业申请上市则更多的是出于真正的外部融资需求(祝继高和陆正飞,2012)。因此,面对核准制下严格的过会条件和IPO盈利门槛,非国有企业为了上市成功,有着更加强烈的动机进行盈余管理。在注册制改革之后,资本市场的发审规则发生了重大变化。一方面,证监会将不对拟上市公司做出价值判断,不再对公司的发行资料作实质审查,只对发行资料作形式审核。另一方面,公司上市的门槛降低了,上市的条件由“具有持续盈利的能力”转变为了“具有持续经营的能力”。受益于监管规则的此番改变,资本市场的竞争更加公平,较少政治关联和盈利能力不强但具有发展潜力的非国有企业也能便利地获取外部融资,成功上市的概率大大增加。非国有企业进行盈余管理的动机随之大幅减弱,因而实施注册制改革会更大程度地降低非国有企业IPO“业绩变脸”的程度。因此,本文区分产权性质实证检验注册制改革对IPO“业绩变脸”的异质性影响。区分产权性质的异质性检验结果详见表7。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 变量 | ΔROE | ΔROE | ΔROA | ΔROA |

| 国有企业 | 非国有企业 | 国有企业 | 非国有企业 | |

| Registration | 0.287 | 1.067*** | −0.016 | 0.625*** |

| (0.398) | (0.030) | (0.235) | (0.023) | |

| 其他控制变量 | Yes | Yes | Yes | Yes |

| 行业固定效应 | Yes | Yes | Yes | Yes |

| 年度固定效应 | Yes | Yes | Yes | Yes |

| N | 59 | 733 | 59 | 733 |

| R2 | 0.347 | 0.665 | 0.336 | 0.595 |

如表7第(1)(3)列所示,在控制了其他因素的情况下,注册制改革(Registration)的估计系数并不显著,表明注册制改革对国有企业IPO“业绩变脸”的影响并不显著。表7第(2)(4)列显示,注册制改革(Registration)的估计系数都显著为正,表明注册制改革有效降低了非国有企业IPO“业绩变脸”的程度。综上所述,相较于国有企业,注册制改革显著降低了非国有企业IPO“业绩变脸”的程度。

(二)区分会计师事务所声誉高低的异质性分析

2023年发布的《首次公开发行股票注册管理办法》明确规定,IPO公司的财务报告需经注册会计师出具无保留意见的审计报告,IPO公司方可申请发行新股。由此,IPO公司为了发行新股必须聘请会计师事务所对其财务报告进行审计并出具审计报告。我国的会计师事务所数量较多,但敬业和严谨程度参差不一,有的会计师事务所在对IPO公司财务报告进行审计时比较严格、而有的则相对宽松。一般而言,声誉好的会计师事务所会比较严格地审计IPO公司财务报告,谨慎出具审计报告,不仅是为了合规地履行其审计职责,也是为了避免审计失误而导致其自身声誉受损(李万福等,2020)。这些审计比较严格的会计师事务所,较好地履行了其作为IPO公司外部监督者的责任,对IPO公司具有外部治理的作用和效果。因而,声誉好的会计师事务所出具的审计报告更易于得到有关各方的认可和信任(Francis等,2013)。鉴此,财务业绩好的IPO公司一般会倾向于聘请声誉好的会计师事务所对其财务报告进行审计(陈关亭等,2014),因为业绩好的IPO公司经得起严格审计,而且业绩好的IPO公司也无须在IPO之前进行盈余管理。因而,经由声誉好的会计师事务所审计的IPO公司在上市后发生“业绩变脸”相对较少。相对而言,声誉较低的会计师事务所在审计财务报告时则比较宽松。而且,声誉较低的会计师事务所为了获得更多的审计业务,还会迎合业绩不太优异的IPO公司的不当需求,放任或甚至协助业绩不优异的IPO公司在IPO前通过盈余管理等方式来虚增财务业绩。因而,经由声誉较低的会计师事务所审计的IPO公司在上市后发生“业绩变脸”会相对较多。但在新股发行实行注册制后,发行新股的条件大幅度简化了,仅仅保留了IPO公司公开发行股票必要的资格条件和合规条件,原本在核准制下的许多条件在注册制下转化为了信息披露要求。于是,IPO公司不再具有强烈的需求聘请声誉较低的会计师事务所进行审计,也减少了经由声誉较低的会计师事务所审计的IPO公司上市后的“业绩变脸”。综上,相较于经由高声誉会计师事务所审计的IPO公司,注册制改革更显著地减少了经由低声誉会计师事务所审计的IPO公司 “业绩变脸”。本文在区分了高声誉和低声誉两种会计师事务所的基础上,实证检验了注册制改革对IPO公司“业绩变脸”的异质性影响。区分高声誉和低声誉会计师事务所的异质性检验结果详见表8。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 变量 | ΔROE | ΔROE | ΔROA | ΔROA |

| 高声誉 | 低声誉 | 高声誉 | 低声誉 | |

| Registration | 0.224 | 1.057*** | 0.073 | 0.585*** |

| (0.199) | (0.036) | (0.132) | (0.028) | |

| 其他控制变量 | Yes | Yes | Yes | Yes |

| 行业固定效应 | Yes | Yes | Yes | Yes |

| 年度固定效应 | Yes | Yes | Yes | Yes |

| N | 43 | 749 | 43 | 749 |

| R2 | 0.139 | 0.664 | −0.071 | 0.602 |

如表8第(1)(3)列所示,在控制了其他影响因素的情况下,注册制改革(Registration)的估计系数虽然都为正数但并不显著,由此表明注册制改革对经由高声誉会计师事务所审计的IPO公司“业绩变脸”的影响并不显著。表8第(2)(4)列显示,注册制改革(Registration)的估计系数都显著为正,由此表明注册制改革有效降低了经由低声誉会计师事务所审计的IPO公司的“业绩变脸”程度。综上所述,相较于经由高声誉会计师事务所审计的IPO公司,注册制改革显著降低了经由低声誉会计师事务所审计的IPO公司的“业绩变脸”程度。

六、结论与政策建议本文以2018—2021年间所有A股IPO公司为样本,实证研究了注册制改革对IPO公司“业绩变脸”的影响。实证检验结果表明:在控制了其他影响因素的情况下,注册制改革显著减少了IPO公司上市后“业绩变脸”。本文继而分别对IPO公司的产权性质进行了分类和对会计师事务所的声誉进行了分类,进而发现:相较于国有性质的IPO公司,注册制改革更显著地减少了非国有性质的IPO公司“业绩变脸”;相较于经由高声誉会计师事务所审计的IPO公司,注册制改革更显著地减少了经由低声誉会计师事务所审计的IPO公司“业绩变脸”。本文还通过影响机制检验进一步发现:注册制改革通过引导IPO公司减少盈余管理行为、促进IPO公司提升信息披露质量、降低IPO公司壳价值这三种影响机制,得以减少IPO公司上市后“业绩变脸”。

基于上述研究结论,本文提出三点政策建议。(1)应当坚持新股发行注册制的政策取向,谨防注册制改革遇难而退半途而废,不断完善注册制的制度安排,持续优化注册制的各项规则,着力促进注册制改革行稳致远,确保注册制对IPO公司“业绩变脸”的抑遏作用得以延续,从而降低股市中的信息不对称程度。(2)应当持续加强对IPO公司财务业绩披露的监管,重点彻查和严厉惩处“业绩变脸”IPO公司的财务业绩披露不准确、不真实、不完整、不诚信行为,保障股市投资者对IPO公司真实财务业绩的完整知情权。(3)应当从紧压实IPO中介机构作为外部监督者的主体责任,敦促IPO中介机构勤勉尽责发挥“看门人”作用,督促IPO中介机构在向IPO公司提供IPO中介服务时采取有效措施来尽量减少IPO公司上市后“业绩变脸”,减少股市投资者遭遇IPO公司“业绩变脸”而蒙受的投资亏损。

| [1] | 陈关亭, 朱松, 黄小琳. 审计师选择与会计信息质量的替代性研究——基于稳健性原则对信用评级影响视角[J]. 审计研究, 2014(5): 77–85. |

| [2] | 东北证券—复旦大学课题组. 注册制新股发行市场化改革成效及其优化研究[J]. 证券市场导报, 2022(2): 2–13. |

| [3] | 段小萍, 许珂. 上市公司壳资源价值影响因素实证研究[J]. 财会通讯, 2017(4): 20–27. |

| [4] | 高敬忠, 彭正银, 王英允. IPO制度改革、盈余透明度与投资者异质信念[J]. 外国经济与管理, 2019, 41(2): 112–124. |

| [5] | 黄俊, 李挺. 盈余管理、IPO审核与资源配置效率[J]. 会计研究, 2016(7): 10–18. |

| [6] | 黄顺武, 余霞光. IPO信息披露与监管的演化博弈分析[J]. 中国管理科学, 2022, 30(6): 127–134. |

| [7] | 赖黎, 蓝春丹, 秦明春. 市场化改革提升了定价效率吗?——来自注册制的证据[J]. 管理世界, 2022, 38(4): 172–184,199. |

| [8] | 李丹蒙, 叶建芳, 叶敏慧. 分析师跟进对上市公司盈余管理方式的影响研究[J]. 外国经济与管理, 2015, 37(1): 11–20. |

| [9] | 李敏才, 刘峰. 社会资本、产权性质与上市资格——来自中小板IPO的实证证据[J]. 管理世界, 2012(11): 110–123. |

| [10] | 李万福, 王宇, 杜静, 等. 监督者声誉提升机制的治理效应研究——来自签字审计师声誉提升的经验证据[J]. 经济学(季刊), 2020, 20(5): 213–234. |

| [11] | 李远鹏. 经济周期与上市公司经营绩效背离之谜[J]. 经济研究, 2009, 44(3): 99–109. |

| [12] | 李增福, 周婷. 规模、控制人性质与盈余管理[J]. 南开管理评论, 2013, 16(6): 81–94. |

| [13] | 刘瑞琳, 李丹. 注册制改革会产生溢出效应吗?——基于企业投资行为的视角[J]. 金融研究, 2022(10): 170–188. |

| [14] | 逯东, 万丽梅, 杨丹. 创业板公司上市后为何业绩变脸?[J]. 经济研究, 2015, 50(2): 132–144. |

| [15] | 毛杰. 指数ETF期权上市对标的指数成份股市场质量的影响——来自上证50ETF期权上市的经验证据[J]. 证券市场导报, 2017(3): 65–74. |

| [16] | 屈源育, 沈涛, 吴卫星. 上市公司壳价值与资源配置效率[J]. 会计研究, 2018(3): 50–56. |

| [17] | 时昊天, 石佳然, 肖潇. 注册制改革、壳公司估值与盈余管理[J]. 会计研究, 2021(8): 54–67. |

| [18] | 巫岑, 饶品贵, 岳衡. 注册制的溢出效应: 基于股价同步性的研究[J]. 管理世界, 2022, 38(12): 177–198. |

| [19] | 俞红海, 范思妤, 吴良钰, 等. 科创板注册制下的审核问询与IPO信息披露——基于LDA主题模型的文本分析[J]. 管理科学学报, 2022, 25(8): 45–62. |

| [20] | 于晓红, 石志远, 邬瑜骏. 注册制下IPO审核问询、信息披露改善与审计收费[J]. 审计研究, 2022(6): 80–93. |

| [21] | 于芝麦. 环保约谈、政府环保补助与企业绿色创新[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(7): 22–37. |

| [22] | 张晶. 业绩变脸是信息不对称的产物吗?——一个文献综述[J]. 金融评论, 2019, 11(3): 110–122,126. |

| [23] | 张宗新, 吴钊颖. 科创板基础性制度改革能否提升市场定价效率?[J]. 证券市场导报, 2021(4): 33–46. |

| [24] | 祝继高, 陆正飞. 融资需求、产权性质与股权融资歧视——基于企业上市问题的研究[J]. 南开管理评论, 2012, 15(4): 141–150. |

| [25] | Carter R, Manaster S. Initial public offerings and underwriter reputation[J]. The Journal of Finance, 1990, 45(4): 1045–1067. |

| [26] | DuCharme L L, Malatesta P H, Sefcik S E. Earnings management: IPO valuation and subsequent performance[J]. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 2001, 16(4): 369-396. |

| [27] | Fisch C, Meoli M, Vismara S, et al. The effect of trademark breadth on IPO valuation and post-IPO performance: An empirical investigation of 1510 European IPOs[J]. Journal of Business Venturing, 2022, 37(5): 106237. |

| [28] | Francis J R, Michas P N, Yu M D. Office size of big 4 auditors and client restatements[J]. Contemporary Accounting Research, 2013, 30(4): 1626–1661. |

| [29] | Hoque H, Mu S L. Does a reduction of state control affect IPO underpricing? Evidence from the Chinese A-share market[J]. Journal of International Money and Finance, 2021, 115: 102384. |

| [30] | Kao J L, Wu D H, Yang Z F. Regulations, earnings management, and post-IPO performance: The Chinese evidence[J]. Journal of Banking & Finance, 2009, 33(1): 63–76. |

| [31] | Lee C M C, Qu Y Y, Shen T. Going public in China: Reverse mergers versus IPOs[J]. Journal of Corporate Finance, 2019, 58: 92–111. |

| [32] | Liu Q G, Tang J H, Tian G G. Does political capital create value in the IPO market? Evidence from China[J]. Journal of Corporate Finance, 2013, 23: 395–413. |

| [33] | Miloud T. Earnings management and initial public offerings: An empirical analysis[J]. Journal of Applied Business Research, 2014, 30(1): 117–134. |

| [34] | Sun F F, Yin C, Zhou S L, et al. IPO underpricing and mutual fund allocation: New evidence from registration system[J]. International Review of Financial Analysis, 2022, 84: 102405. |

| [35] | Zhao Y, Wang N, Zhang L Y, et al. The greater the investor attention, the better the post-IPO performance? A view of pre-IPO and post-IPO investor attention[J]. Research in International Business and Finance, 2022, 63: 101789. |