2023第45卷第12期

商业实践中,企业通常将品牌与男性或女性气质相关联,从而实现品牌的成功定位,例如,化妆品品牌常使用“温润、治愈”等词语凸显女性气质,而汽车品牌常使用规范的服务流程和语言体系使消费者感受其“严谨、安全、一丝不苟”的男性气质。品牌性别的塑造可以帮助企业突出自身品牌特色,帮助消费者建立起与品牌关联的认知和情感,进而提升品牌资产(Grohmann,2009)。当然,品牌性别并非一成不变,它可以随着品牌定位的改变而变化,例如万宝路香烟从女性品牌到男性品牌的华丽转身。因此,在强调品牌形象塑造的商业背景下,探讨品牌性别具有一定的现实意义。

品牌性别的来源是多样的,可以从品牌标识、品牌名称、品牌代言人、品牌目标人群定位等方面进行塑造(白琳等,2018;Grohmann,2016)。例如,品牌标识的形状及颜色(Hess和Melnyk,2016);品牌字体的选择与设计(Lieven等,2015);品牌名称中的音律变化(Guevremont和Grohmann,2015)等。作为进行品牌传播与创建品牌资产的最重要工具,广告可以有效影响消费者的品牌认知与品牌情感,然而关于广告对品牌性别的影响,现有研究尚未给出答案。因此,本研究尝试从广告视角出发,探讨广告类型对品牌性别的影响及其作用机制。

在各种广告诉求中,幽默是非常独特和有效的诉求形式,备受研究者关注(Catanescu和Tom,2001)。Eisend(2009)对369篇研究展开元分析发现,幽默广告能引起受众的注意,激发积极情感,从而提升消费者对广告和品牌的态度。同时,幽默和性别存在微妙的关联。传统观念中,女性被认为是“端庄”和“淑女”的,而幽默行为(如夸张戏谑的语言、表情、肢体动作等)则是不够淑女的(Kotthoff,2006)。因而在社会交往情境中,男性通常被认为比女性更幽默。另外,幽默的特质可能影响人们对性别的认知,例如,Ziv(1981)发现那些幽默的青春期女孩在自我概念量表评测中认为自己更具备男性气质(自信、强壮、勇敢等)。但幽默与性别关系的研究主要聚焦于社会学、心理学和语言学领域,少有研究关注其在营销领域的应用。为此,本研究聚焦于广告情境,探讨幽默广告以及幽默风格类型对品牌性别的塑造作用,同时,纳入品牌原有性别形象变量,检验幽默广告与品牌性别的匹配效应对品牌态度的影响及其内在机制。

本研究期望达成以下目标:首先,有别于以往品牌元素的研究视角,本研究从幽默与性别的关系角度,探讨幽默广告对品牌性别的影响,推动“广告类型与品牌性别”关系的研究进展,拓展对品牌性别来源多样性的认知。其次,基于一致性理论,解释幽默广告与品牌性别之间的匹配效应对品牌态度的影响及其内在机制,为企业进行品牌性别塑造和品牌态度提升提供有针对性的策略指引。最后,将“幽默与性别的关系”主题从社会学、心理学和语言学等领域拓展到广告与营销学领域,在商业实践中深化对幽默风格与性别差异的理解。

二、文献回顾与研究假设(一)品牌性别

品牌性别是“品牌的男性特征和女性特征的集合”(Grohmann,2009),其概念在学术界引起了广泛的关注。早在Keller(1993)和Aaker(1997)的研究中,性别就被视为品牌个性的一个重要维度。Alvarez-Ortiz和Harris(2002)通过实验研究进一步强调了品牌性别作为品牌个性的一个维度,表现为品牌的男性或女性气质。尽管早期研究通常将品牌性别视作一维结构,即根据品牌的性别特征将其分类为男性或女性气质品牌(Fry,1971),然而,从Grohmann(2009)开始,品牌性别被概念化为具有两个独立维度(即品牌男性气质和品牌女性气质)的二维结构。其中,品牌男性气质的测量题项包括勇于冒险的(adventurous)、有雄心的(aggressive)、勇敢的(brave)、大胆的(daring)、控制支配的(dominant)和坚固的(sturdy)。品牌女性气质的测量题项包含柔情的(expresses tender feelings)、脆弱的(fragile)、优雅的(graceful)、敏感的(sensitive)、甜蜜的(sweet)、温和的(tender)。基于男性和女性气质的高低,品牌可以被分类为男性气质品牌、女性气质品牌、双性品牌和无性别差异品牌(de Carvalho等,2020;Azar等,2018)。

品牌性别可由多个品牌设计维度进行表征,如品牌标志的形状、商标的名称和字体的颜色等。因此,品牌的性别形象可通过精心设计品牌要素来塑造。例如,Lieven 等(2015)发现,棱角分明的logo形状可以增强品牌的男性气质,而圆润纤细的logo形状则有助于增强品牌的女性气质。同时,小巧、优雅的字体通常与女性气质相联系,而粗大的字体则常与男性气质相关。品牌元素颜色的深浅也与品牌性别有着密不可分的关系,如Hess和Melnyk(2016)指出,粉色(浅色)可以强化品牌的女性气质,而蓝色(深色)则可以强化品牌的男性气质。此外,消费者对品牌性别的感知还会受到品牌代言人性别、用户群体性别等因素的影响。例如,Grohmann(2009)指出,如果品牌的主要用户群体是女性,消费者会更倾向于从该品牌中感知到女性气质,反之亦然。

品牌性别对消费者的品牌态度、购买意愿和口碑传播都有重要影响。例如,Grohmann(2009)发现,当消费者的性别与品牌性别相符时,消费者对品牌的态度更为积极,购买意愿也更高。同时,Lieven等(2015)发现,品牌性别与品牌资产之间存在正相关关系。因此,对品牌性别的研究在理论和实践层面都有着重要的价值。然而,鲜有研究者关注幽默和性别之间的关系。因此,本文尝试探讨幽默广告如何影响品牌性别的塑造,以期弥补现有研究的不足。

(二)幽默与性别的关系

在社会交往情境中,男性普遍被认为比女性更幽默(Ziv,1981;Thorson和Powell,1993)。Mickes等(2012)基于美国大学生群体的调查研究支持了这一观点,他们发现当被问及哪个性别最具幽默感时,绝大多数女性(89%)和男性(94%)参与者都选择了男性。对此,学者们首先从知觉层面进行了解释,认为这是一种直觉性的偏见,主要由刻板印象驱动。

对于此刻板印象的内在机制,一些研究指出,其可能与某些微妙的社会因素有关,如男性与女性社会地位的不同。幽默理论指出,幽默是一种与社会地位相关的活动,笑话的发出与接收反映了互动者之间的地位差异。在一个交往群体中,地位越高的人,开玩笑的权利越大,开玩笑的机会也越多。因此,男性和女性在社会地位上长久以来的客观差异可能导致人们对男性的幽默感有过高的评价,从而强化了“男性比女性更幽默”的刻板印象(Robinson和Smith-Lovin,2001)。

除刻板印象外,有研究表明,大众观念上认为男性比女性更幽默可能源于男性有着更强的幽默创造能力。Howrigan和Macdonald(2008)为此提供了直接的证据,他们通过趣味个人简介、趣味问答等实验任务测量男性和女性创造幽默的能力,发现男性在幽默创造能力方面的得分显著高于女性。一些学者运用了性选择理论来解释幽默创造能力的性别差异,他们指出,幽默涉及复杂的认知功能,体现个体的认知能力和遗传适应性(Bressler等,2006)。虽然幽默感对男性和女性都是非常重要的特质,但由于女性的择偶成本更高,因此更倾向于重视伴侣的幽默创造能力,而男性则更倾向于重视伴侣对幽默的反应和识别能力。因此,为了吸引配偶,男性更倾向于通过创造幽默来显示自己的遗传优势,这可能使男性的平均幽默水平表现得比女性更高(Greengross和Miller,2011)。

因此,基于以上有关幽默与性别之间关系的研究结论,本研究提出假设如下:

H1:品牌采用幽默的广告传播方式时,消费者更能感知到该品牌的男性气质倾向。

(三)幽默风格的性别差异

Martin等(2003)提出的幽默风格模型,从指向性(针对自己或他人)和效价(良性/积极或潜在有害/消极)两个维度对不同风格的幽默进行了区分。这两个维度结合形成四种特定的幽默风格:亲和型(增进与他人关系的积极幽默)、自强型(增强自我的积极幽默)、冒犯型(增强自我的消极幽默)和自嘲型(增强与他人关系的消极幽默)。相对于过去单一维度的幽默研究视角,此模型为幽默的个性特征和心理学领域研究提供了更广泛的解释力(Vrabel等,2017;Kuiper等,2016)。因此,本研究选定Martin等(2003)的幽默风格模型作为理论框架,以深入探讨不同幽默风格如何影响品牌性别的塑造。

值得注意的是,有研究发现不同幽默风格的使用存在显著的性别差异。Martin等(2003)在一项涉及1195名被试的实验中发现,男性参与者在冒犯型幽默量表上的平均得分显著高于女性参与者。随后,Kazarian和Martin(2004)在跨文化情境(加拿大、比利时、黎巴嫩)中重复了该实验,同样发现男性对冒犯型幽默的使用显著高于女性,验证了该结论在不同文化情境下的适用性。关于亲和型幽默,Tsai等(2023)的实验结果显示,男性在亲和型幽默量表上的得分显著低于女性。因此总体上,男性和女性在冒犯型幽默和亲和型幽默的使用上表现出了稳定且一致的差异,即相较于女性,男性更倾向于使用冒犯型幽默并较少使用亲和型幽默;而在自强型和自嘲型幽默的使用上,大部分研究结论表明无显著的性别差异(Tsai等,2023;Sirigatti等,2014;Yip和Martin,2006)。

对此,一种可能的解释是社会对性别角色有着普遍的期望,例如,男性被期望具有竞争性、野心和侵略性(Tsai等,2023)。在父权社会,男孩从孩童阶段就被要求在玩耍时表现得比女孩更具攻击性,并隐藏自身感性和脆弱的一面。因此,男性可能对冒犯型幽默有着某种亲切感和归属感,并通过使用这种幽默来表达群体内的差异和等级结构(Kotthoff,2006)。基于这一解释,本研究提出假设如下:

H2:相比于亲和型幽默,品牌采用冒犯型幽默的广告传播方式,更能增强消费者对该品牌男性气质倾向的感知。

(四)幽默广告与品牌性别的匹配效应

尽管幽默广告和品牌性别对品牌态度都有着重要的影响,但现有研究主要专注于其中一个方面,而未能同时考察两者之间的交互作用。因此,在幽默广告塑造男性品牌气质的假设基础上,本研究进一步纳入品牌原有的性别形象因素,以深度剖析幽默广告与品牌性别之间的匹配效应对消费者品牌态度的影响及其内在机制。

在现有的文献中,关于广告与品牌元素在性别层面上的匹配研究并不多见,仅有少数研究提出代言人性别与品牌性别一致性假设。该假设认为,当品牌的性别形象与代言人的性别形象相匹配时,消费者的感知流畅性会提高,从而使消费者对品牌产生更高的产品质量认知,并产生更积极的品牌态度(Whipple和Mcmanamon,2002;Hong和Zinkhan,1995)。受上述研究启发,本研究将幽默广告与品牌性别间的匹配理解为品牌本身的性别形象与幽默广告传达的品牌形象之间的一致性。

大量研究显示,广告与品牌形象的一致性和消费者对品牌的积极态度是正相关的(Arbouw等,2019)。相较于不一致的情况,一致的品牌形象可以增强消费者对广告的记忆(Moorman等,2002),引发更强的目标关联和更积极的评价(Dahlén,2005)。学者们常用Schwarz(2004)的处理流畅性理论(processing fluence theory)来解释其心理机制。在消费者识别具有性别特征的品牌时,性别图式会被激活,使与性别相关的概念进入活跃状态(丁瑛等,2019)。这些与性别相关的概念既包括生理特征如身体结构和生殖功能,也包括与性别隐喻相关的特征,例如,幽默与男性气质的匹配程度更高。消费者在认知层面上已经建立了幽默和性别的隐性联结,因此,幽默的广告内容将激发与男性形象相关的内在记忆,使消费者觉得幽默广告与男性气质品牌的匹配度更高,从而能够更流畅地处理幽默广告,并因此产生积极的情绪和品牌评价(Chan和Northey,2021)。基于以上论述,本研究提出假设如下:

H3:与女性气质品牌相比,男性气质品牌采用幽默的广告传播方式时,消费者会对品牌产生更积极的态度。

H4:广告—品牌形象一致性在品牌性别和幽默广告对品牌态度的影响中起中介作用。

三、研究设计与假设检验(一)实验一

实验一旨在探索幽默广告对消费者品牌性别感知的影响,即验证假设H1。

1.实验设计与被试

实验一采用广告类型(幽默vs.非幽默)单因素被试间设计,并参考以往研究(栾墨和李俊澎,2022;Gai和Puntoni,2021),使用样本库被国内外权威期刊认可的“见数”(Credamo)平台招募被试,最终完成问卷的有效被试共124人(M年龄=30.78,女性占比69.4%,本科生占比64.5%),其中幽默组63人,非幽默组61人。

2.实验材料

实验一的刺激物包括产品、品牌介绍材料以及广告类型操纵材料。为排除产品受众类型和固有品牌印象对实验结果的影响,我们选择了无明显性别偏好的产品——薯片,并构建了一个虚构的品牌“GOOD”。在广告设计上(见图1),为了避免幽默的指向性、效价等因素的干扰,我们未采用滑稽、自嘲、讽刺等手法构建幽默广告,而是使用了相对中性的夸张、谐音等手法。同时,为避免字体、颜色、广告设计对品牌性别感知的影响,我们对幽默组和非幽默组的广告使用了统一的模板、字体,并降低了颜色饱和度。

|

| 图 1 实验一两组平面广告 |

在正式实验之前,研究人员在见数平台上招募了60名被试(M年龄=28.66,SD=8.78,男性占比40.7%)进行预测试,被试阅读品牌介绍文字后,对“GOOD”薯片的整体品牌性别感知倾向于中性(M男性气质−M女性气质=0.56,SD=2.51),证明本实验对“GOOD”薯片的品牌性别中性化设计成功。

3.实验过程

在实验中,我们将被试随机分配到幽默广告组和非幽默广告组,他们被告知将完成一项消费行为调查。首先,被试阅读了“GOOD”薯片的品牌介绍,然后观看对应的幽默/非幽默广告,评价广告的幽默度,并完成品牌性别评估问卷。最后,实验收集了被试的性别、年龄、学历等人口统计学信息。实验采用了经过信效度验证的李克特7级量表。量表题项及信度检验结果见表1。

| 变量 | 题项 | Cronbach’s α系数 |

| 广告幽默度 | 该广告是幽默的/令人感到有趣/引人发笑 | 0.792 |

| 品牌男性气质 | 该品牌是勇于冒险的/有雄心的/勇敢的/大胆的/有支配欲的/强健的 | 0.699 |

| 品牌女性气质 | 该品牌是柔情的/脆弱的/优雅的/敏感的/甜美的/温柔的 | 0.803 |

| 资料来源:实验数据。 | ||

4.实验结果及分析

(1)操纵检验。首先检验广告材料的幽默度是否操纵成功,通过幽默度量表获得平均分数后,以此作为因变量进行独立样本t检验分析。结果显示,幽默组被试对广告材料的感知幽默度得分显著高于非幽默组(M幽默组=5.46,M非幽默组=4.84,t=3.035,p=0.003<0.01),表明本实验对广告幽默度的操纵成功。

(2)假设检验。考虑到被试对品牌性别的评价可能会受到性别、年龄、学历的影响,本实验将上述因素作为控制变量纳入模型进行单因素协方差分析。在幽默组和非幽默组对“GOOD”薯片的品牌性别评价的结果中,幽默组被试对“GOOD”薯片的男性感知显著高于非幽默组(M幽默组=5.62,SD=0.59;M非幽默组=5.33,SD=0.71;F(1,123)=6.608,p=0.011<0.05);而幽默组被试对“GOOD”薯片的女性感知与非幽默组被试无显著区别(M幽默组=3.65,SD=0.92;M非幽默组=3.54,SD=1.18;F(1,123)=0.428,p=0.514>0.05)。上述分析结果表明,即使控制了性别、年龄和学历因素,幽默组被试对“GOOD”薯片的男性气质感知仍显著高于非幽默组,支持了假设H1。

(二)实验二

虽然实验一证明了幽默广告有助于塑造品牌男性气质,但幽默存在不同的风格类型,而不同风格的幽默在指向性、效价两个维度上存在明显区别,因此它们对品牌性别的塑造作用很可能因类型而异。为深入理解这些影响,实验二将采用与实验一不同的广告材料进一步验证冒犯型幽默广告和亲和型幽默广告对于品牌性别的塑造作用是否存在差异,同时加入非幽默组,验证实验一结论的有效性。

1.预实验

为确保实验材料的有效性,在正式实验前,本研究在见数平台招募了90名被试(M年龄=28.06,SD=6.81,男性占比41.1%)参与前测,将其随机分配至非幽默、亲和型幽默、冒犯型幽默组,每组30人。

首先,为排除产品受众类型和固有品牌印象对实验结果的干扰,本实验选择了目标消费者无明显性别限制的问答平台作为产品刺激物,并构建了虚拟的问答平台“问答小屋”。其次,参考Chan等(2018)的实验中对不同幽默风格的操纵设计,本实验也通过“一句话笑话”(one liner)的形式来区分广告类型(见图2)。亲和型及冒犯型广告语采用了夸张手法以突出其幽默性,同时通过是夸奖别人还是贬损别人的设计来区分不同幽默风格。

|

| 图 2 实验二三组广告语 |

被试在预实验中首先阅读一段品牌介绍:“问答小屋,一款靠谱的知识平台软件,致力于为广大用户提供定制化的问答互动体验,真实展示工作、生活、旅游、学习等您感兴趣的问答话题。”对该品牌进行品牌性别打分后,要求被试观看图2中的广告语,并对广告内容的可理解性、幽默度进行打分。最后参考Cann等(2016)的实验设计,要求被试在阅读两段有关亲和型幽默(这是一种温和的幽默,常用来取悦他人,以一种良性而无害的方式增进人际关系,通常包含对他人的肯定)和冒犯型幽默(这是一种用于批评或操纵他人的幽默,如讽刺、嘲笑和挖苦,目标往往是以贬低他人为代价来提升自我)的定义后,对广告的幽默类型进行判断。

实验数据分析:以可理解性为因变量,广告类型为自变量,各组在可理解性量表上的得分均较高(M非幽默组=6.00,SD=1.17;M亲和型幽默组=5.70,SD=1.39;M冒犯型幽默组=5.90,SD =1.06),表明本研究所选取的广告材料易于理解。在不同幽默类型的区分上,总体判断正确率为83.3%,表明本研究所选取的亲和型幽默广告和冒犯型幽默广告易于区分。以幽默度为因变量,广告类型为自变量,单因素方差结果显示,各组别之间的幽默度存在显著区别(M非幽默组=4.05,SD =1.51;M亲和型幽默组=5.07,SD =0.88;M冒犯型幽默组=5.23,SD= 1.44;F(2,54)=6.01,p=0.004<0.01)。同时,事后检验的两两比较结果显示,非幽默组与亲和型幽默组之间在幽默度得分上存在显著差异,p=0.007<0.01;非幽默组与冒犯型幽默组之间在幽默度得分上存在显著差异,p=0.008<0.01;而亲和型幽默组与冒犯型幽默组之间在幽默度得分上无显著差异,p=0.851>0.05。说明本实验对幽默材料的操纵成功。

2.实验设计与被试

实验二采用广告类型(非幽默广告vs.亲和型幽默广告vs.冒犯型幽默广告)单因素被试间设计。见数平台上的270名被试参与实验,去除未通过甄别题以及在幽默风格判断题中判断错误的被试样本后,最终获得有效被试254人。其中,男89人,女165人,81.1%为大学本科及以上学历,平均年龄30.44岁(SD=7.75)。

3.实验过程

正式实验过程共分为五步。第一步,向被试介绍实验过程和注意事项。第二步,告知被试“问答小屋”是一个在线问答产品,并向被试展示产品/品牌介绍和平面广告。第三步,要求被试对广告的幽默程度进行打分。第四步,被试阅读有关亲和型幽默和冒犯型幽默的定义后,对广告的幽默风格进行判断。第五步,要求被试完成对应的量表,其中广告幽默度及品牌性别所用量表同实验一(α幽默度量表=0.884,α男性气质量表=0.872,α女性气质量表=0.843)。

4.实验结果及分析

(1)操纵检验。正式实验中,相较于非幽默组,亲和型幽默组和冒犯型幽默组被试对广告材料的感知幽默度得分明显较高(M非幽默组=3.97,M亲和型幽默组=5.58,M冒犯型幽默组=5.24;F(2,251)=5.843,p=0.003<0.01)。同时,事后检验结果显示,亲和型幽默组与冒犯型幽默组在广告幽默度得分上无显著差异(p=0.887>0.05),说明正式实验对幽默材料的操纵成功。

(2)假设检验。以广告类型(非幽默广告vs.亲和型幽默广告vs.冒犯型幽默广告)为自变量,品牌性别得分为因变量,同时将被试性别、年龄、学历作为控制变量纳入模型进行单因素协方差分析。事后检验结果显示,冒犯型幽默组被试对广告的男性气质打分显著高于亲和型幽默组和非幽默组被试(M冒犯型幽默组=5.29,M亲和型幽默组=4.85,M非幽默组=4.89;F(2,252)=4.255,p=0.015<0.05)。而在女性气质维度上,冒犯型幽默组被试打分显著低于亲和型幽默组和非幽默组被试(M冒犯型幽默组=2.79,M亲和型幽默组=4.97,M非幽默组=4.27;F(2,252)=39.858,p=0.000<0.001)。以上结果表明,控制了性别、年龄和学历因素后,相比于亲和型幽默,冒犯型幽默广告更能增强消费者对该品牌男性气质倾向的感知,假设H2得到验证。

(三)实验三

上述实验一和实验二的结果表明,幽默广告,尤其是冒犯型幽默广告有助于塑造品牌的男性气质。本实验在此结论的基础上,将品牌原有性别形象纳入考虑,进一步探究品牌性别与幽默广告之间的匹配对消费者品牌态度的影响及其内在机制,即验证假设H3和H4。

1.实验设计与被试

实验三采用2(品牌性别:男性气质品牌vs.女性气质品牌)×2(广告类型:幽默广告vs.非幽默广告)双因素被试间设计,被试被随机分到四个不同组。为验证假设,实验三在上海某大学校内招募被试参加实验,最终回收有效问卷200份。其中女性被试113人,男性被试87人。有效被试包括在校本科生和研究生群体,其中本科生29人,硕士研究生168人,博士研究生3人。

2.实验材料

在实验材料的设计上,幽默广告采用了平面广告的展现形式(如图3所示),产品选择了漱口水,因为无论是男性还是女性消费者都会对漱口水进行消费。并且每组广告都分别选取了一张男性人物为主角和一张女性人物为主角的广告图片,用以强调品牌的使用人群无明显性别倾向,同时排除广告中人物性别形象对实验结果的影响。本实验构建了虚拟漱口水品牌“MINT”来排除现有品牌印象的干扰。

|

| 图 3 实验三幽默广告与非幽默广告 |

参考Hess和Melnky(2016)以及Lieven等(2015)的研究,品牌性别的操控可通过设计具有不同性别特征的虚拟品牌logo和不同侧重点的品牌介绍文字来实现。男性气质品牌的logo设计强调视觉上的厚重感,通过采用蓝色和粗体的字体来强化品牌的男性形象;相应地,女性气质品牌的logo设计注重视觉上的流畅圆润,以粉色和纤细的字体来塑造品牌的女性形象。品牌介绍方面,男性气质品牌介绍侧重于描述品牌的专业形象,并应用了更粗更富有直线感的字体;女性气质品牌介绍则侧重于描述品牌的温暖形象,并应用了更纤细更富有曲线感的字体,如图4所示。同时在正式实验前,国内某大学课堂上的41名学生被邀请对虚拟品牌的品牌男性气质和女性气质进行打分,男性气质品牌组的男性气质评分显著高于女性气质品牌组(M男性气质品牌=3.93,SD=0.477;M女性气质品牌=1.70,SD=0.371;p<0.001);女性气质品牌组的女性气质评分显著高于男性气质品牌组(M男性气质品牌=2.05,SD=0.044;M女性气质品牌=4.03,SD=0.041;p<0.001)。由此,确定本研究创造的虚拟品牌适合作为实验材料。

|

| 图 4 实验三不同品牌性别组漱口水品牌介绍 |

在实验量表的选择上,本次实验采用了李克特5级量表(1表示非常不同意,5表示非常同意),广告幽默度量表同实验一,广告—品牌形象一致性量表参考了Arbouw等(2019)的研究,题项为:(1)我认为该品牌形象与平面广告中的形象相一致;(2)该品牌能通过平面广告传达其品牌形象以及产品属性。品牌态度量表来自Mitchell和Olson(1981)的研究,题项为:(1)我喜欢这个品牌;(2)这个品牌令我感觉很好;(3)我对这个品牌有正面的感觉。广告幽默度、广告—品牌形象一致性、品牌态度变量的Cronbach’s α系数结果分别为0.981、0.920、0.925,系数均大于0.9,说明实验三量表具有较高的信度。

3.实验过程

正式实验过程共分为四步。第一步,向被试介绍实验过程和实验的注意事项。第二步,告知被试“MINT”是一个漱口水品牌,并向被试展示虚拟品牌“MINT”的产品图片和品牌介绍。第三步,被试观看幽默或非幽默的漱口水平面广告图片。第四步,被试填写相应的量表题项。

4.实验结果及分析

(1)操纵检验。在广告幽默度评价的测量中,幽默广告组和非幽默广告组在实验材料的幽默评分上有显著差异(M幽默组=4.47,SD=0.586;M非幽默组=1.57,SD=0.592;F(1,198)=1209.443,p=0.000<0.001),表明正式实验对于幽默情境和非幽默情境的操纵成功。

(2)假设检验。本研究将品牌性别和广告类型作为自变量,品牌态度作为因变量,消费者性别和学历作为协变量,进行双因素协方差分析。结果显示:品牌性别的主效应显著(F(1,194)=85.581,p=0.000<0.01);幽默广告的主效应显著(F(1,194)=84.503,p=0.000<0.001);品牌性别和幽默广告之间存在显著交互效应(调整后的R2=0.709,F(1,194)=327.960,p=0.000<0.01)。被试性别和学历作为协变量,对品牌态度(F(1,194)=2.342,p=0.128>0.05;F(1,194)=0.122,p=0.727>0.05)无显著作用。

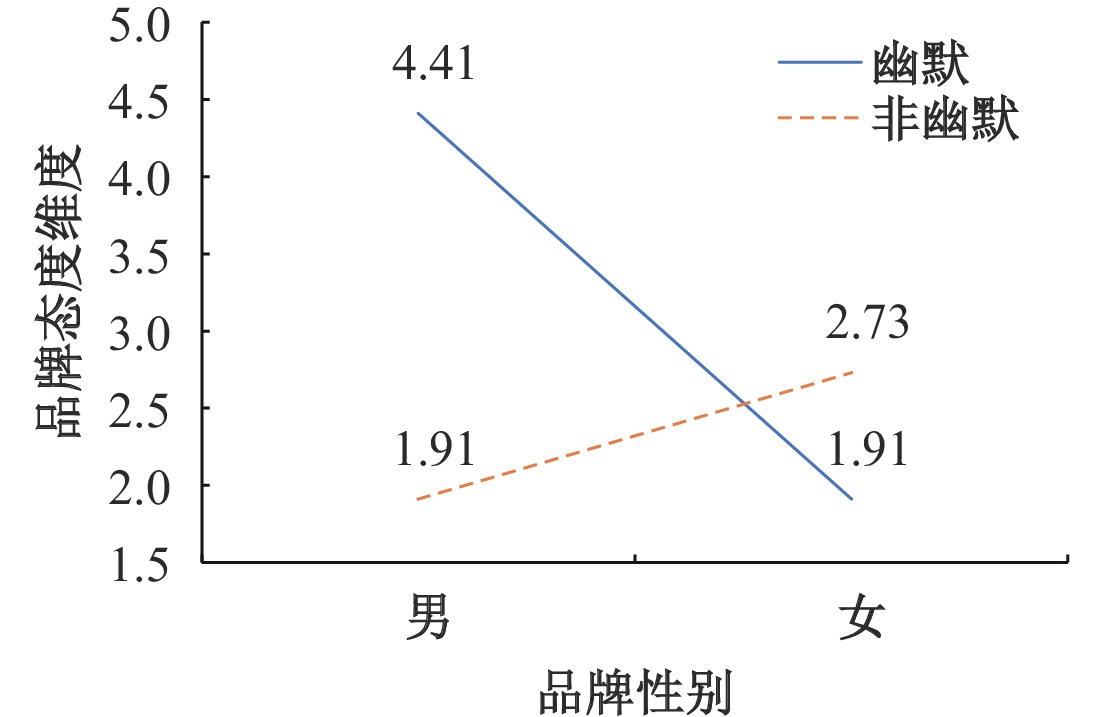

进一步进行简单效应分析,如图5所示,在男性气质品牌条件下,幽默组被试的品牌态度显著高于非幽默组被试(M幽默组=4.41,SD=0.492;M非幽默组=1.91,SD=0.649;F(1,196)=381.540,p=0.000<0.001);在女性气质品牌条件下,非幽默组被试的品牌态度显著高于幽默组被试(M非幽默组=2.73,SD=0.735;M幽默组=1.91,SD=0.676;F(1,196)=38.537,p=0.000<0.001)。由此,假设H3得到验证。

|

| 图 5 实验三简单效应 |

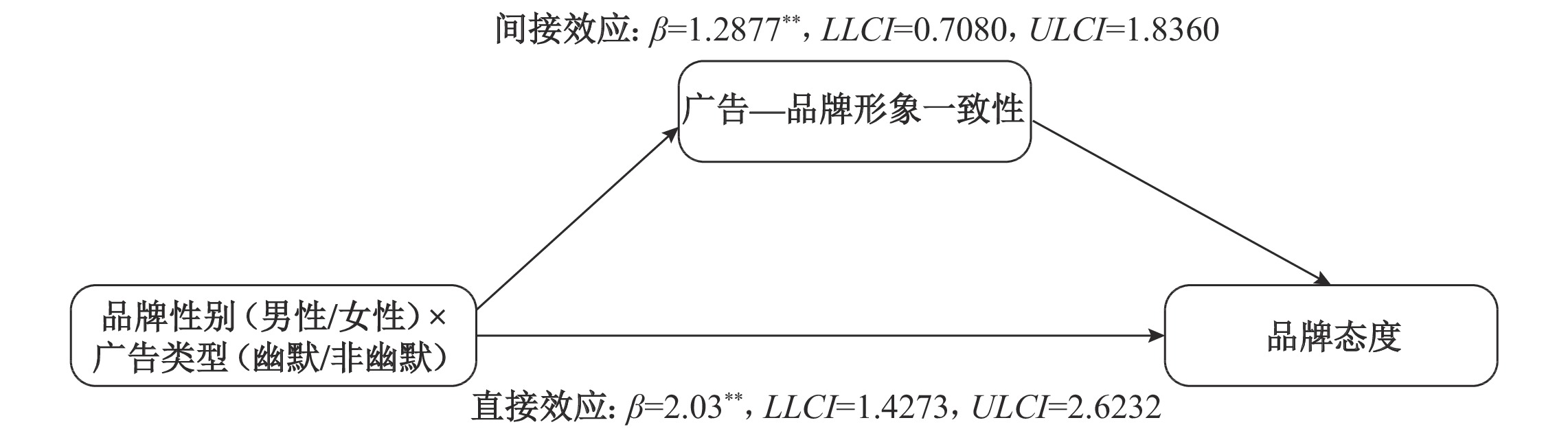

(3)中介效应检验。由于本研究所探究的交互效应在数据处理上与调节效应相一致,因此本研究通过bootstrap程序进行有调节的中介效应分析(模型8),样本量选择为5000,以广告类型为自变量、广告—品牌形象一致性为中介变量、品牌性别为调节变量、品牌态度为因变量,并设定95%的置信区间。

结果显示(参见图6),广告—品牌形象一致性的中介效应显著,且受到品牌性别的调节(Boot SE=0.2843,95% CI=[0.7080,1.8360],不包含0),效应量为1.2877。具体来说,如表2所示,在女性气质品牌条件下,广告类型通过广告—品牌形象一致性对品牌态度的条件间接效应值为−0.3433,95%的置信区间为[−0.5267,−0.1750],不包含0,表明广告—品牌形象一致性的中介效应显著;在男性气质品牌条件下,广告类型通过广告—品牌形象一致性对品牌态度的条件间接效应值为0.9444,95%的置信区间为[0.5272,1.3435],不包含0,表明广告—品牌形象一致性的中介效应显著。上述结果说明,广告—品牌形象一致性在广告类型和品牌性别影响品牌态度的过程中起中介作用,假设H4得到验证。

|

| 注:*表示在0.05水平上显著相关,**表示在0.01水平上显著相关。 图 6 实验三中介效应 |

| 品牌性别 | Boot SE | 效应量 | 95% CI | ||

| LLCI | ULCI | ||||

| 广告—品牌形象一致性的中介效应 | 女性气质品牌 | 0.0905 | −0.3433 | −0.5267 | −0.1750 |

| 男性气质品牌 | 0.2050 | 0.9444 | 0.5272 | 1.3435 | |

| 资料来源:实验数据。 | |||||

(一)研究结论

本研究以幽默与性别的关系为突破口,探讨了营销实践中常见的幽默广告对品牌性别的塑造作用,证实了在幽默广告条件下,消费者对品牌性别的感知会产生男性气质倾向。此外,在幽默风格的性别使用差异上,已有研究指出,男性相比女性更倾向于使用冒犯型幽默并较少使用亲和型幽默(Tsai等,2023)。本研究在幽默广告情境下发现,与亲和型幽默相比,冒犯型幽默广告更能使消费者感知到该品牌的男性气质倾向。因此,本研究也验证了前人的研究结果。

在深入探究品牌性别与幽默广告的匹配效应后,本研究发现与女性气质品牌相比,男性气质品牌采用幽默的传播方式,更能提高消费者对该品牌的态度,广告—品牌形象一致性在其中发挥中介作用。具体而言,幽默的广告内容激发了消费者与男性形象相关的内在记忆,这使消费者感受到幽默广告所传达的品牌形象与品牌男性气质的形象高度一致,从而能够更流畅地处理幽默广告,并因此产生积极的情绪和品牌评价。

(二)理论贡献

本研究的理论贡献主要集中在以下三个方面:第一,以往研究主要专注于品牌设计元素对品牌性别塑造的影响(Hess和Melnyk,2016),本研究则是从幽默与性别的关系角度出发,聚焦于广告类型,发现幽默的广告能塑造品牌的男性气质,从而推动了幽默广告和品牌性别研究视角的发展。第二,现有品牌性别文献重点探讨了品牌性别与消费者性别的匹配、品牌性别与品牌能力/温暖感知的匹配对消费者行为的影响(Grohmann,2009;Alexandra等,2016),而本研究从幽默广告与男性气质品牌的匹配角度出发,探讨了其对品牌态度的影响和内在机制,发现相较于女性气质品牌,男性气质品牌与幽默广告之间存在更高的广告—品牌形象一致性,从而更能提升消费者对品牌的态度。这深化了对品牌性别匹配效应及其内在机制的研究,能够为后续研究提供思考方向。第三,以往有关幽默风格的研究大多集中在幽默风格与个体的人格特质以及心理健康之间的关系上,本研究引入了Martin等(2003)的幽默风格模型,探究了不同幽默风格对品牌性别的差异化影响,将该理论模型应用于消费者行为领域,拓展了以往有关幽默风格性别差异的研究结论,并加深了对不同幽默风格广告的理解。

(三)管理启示

本研究的管理启示在于:第一,对于希望塑造男性气质的新品牌,除了使用名称、logo、字体颜色等品牌设计元素外,还可以通过发布幽默主题的广告来塑造品牌的男性气质。而在具体幽默风格的选择上,相较于亲和型幽默,企业选择冒犯型幽默广告能更显著地增强品牌的男性气质。第二,对于已具备男性气质的品牌,增加幽默广告的运用和创意水平,可以有效提升品牌营销效果及消费者对品牌的态度。因为基于一致性理论,幽默广告与男性气质品牌之间存在更高的广告—品牌形象一致性,从而能更有效地提升消费者对品牌的态度。第三,对于想要进行跨性别延伸的女性气质品牌,幽默广告能提升男性消费者对品牌的认同感。一般而言,相比于男性气质品牌的跨性别延伸,女性气质品牌在跨性别延伸时会承担更大的风险,因为男性消费者通常对由女性母品牌跨性别延伸产生的子品牌认同感较低。因此,根据品牌性别认同一致性效应,本研究建议女性主品牌在尝试进行跨性别品牌延伸时,可以通过使用幽默广告来增加品牌的男性气质,从而提高男性消费者对品牌的认同感。

(四)研究局限与展望

本研究还存在以下四个方面的不足和拓展方向:第一,幽默程度高低的影响。本研究主要探讨了幽默广告与非幽默广告相比所产生的一系列影响,并未具体分析幽默广告中幽默程度的不同带来的影响,例如幽默程度是越大越好,还是存在一定的界限,有待更深入的探讨。第二,其他广告诉求因素的影响。不同幽默风格的广告除了幽默因素外,往往还包含其他广告诉求因素,例如实验二中的亲和型幽默与冒犯型幽默,前者包含了“夸奖”“鼓励”等亲和性因素,而后者包含了“社会排斥”“恐惧”等冒犯性因素,本研究未对上述因素做进一步的探究。因此,未来或可参考混合情绪相关文献,探讨当幽默诉求与其他广告诉求因素混合时,例如“笑中带泪”的广告,是否会引发独特的心理体验,并对消费者行为产生影响。第三,对塑造品牌女性气质的探究。本研究主要论证了幽默广告对品牌男性气质的塑造作用,而未涉及品牌女性气质。然而值得注意的是,在实验二中,亲和型幽默显著提升了消费者对品牌的女性倾向感知。本研究推测这可能源于亲和特征所表现出的女性气质高于幽默特征所表现出的男性气质,使得亲和型幽默在整体上更多地与女性气质相联系。因此,未来研究可以从亲和性特征的角度出发,探索可能影响品牌女性气质感知的更多广告因素。第四,文化情境的拓展。以往研究表明,西方国家与东亚国家在幽默程度以及幽默风格的使用偏好上存在显著区别。例如Schneider等(2018)发现,相比于来自东亚的样本人群,欧洲及北美的样本人群把自己描述得更为幽默,同时在冒犯型幽默的使用上,崇尚集体主义和“面子文化”的东亚社会更难以接受此种幽默风格。而本研究是中国消费情境下的研究,被试也都来自中国大陆。因此,本研究的结论有待在更多文化情境中进行验证。

| [1] | 白琳, 王佩, 张晓吉. 国外品牌性别研究进展探析[J]. 上海管理科学, 2018, 40(1): 23–28. |

| [2] | 丁瑛, 庞隽, 王妍苏. 形状-性别内隐联结及其对消费者形状偏好的影响[J]. 心理学报, 2019, 51(2): 216–226. |

| [3] | 栾墨, 李俊澎. 失败的游戏玩家, 成功的广告: 展示失败体验会令观察者更想尝试吗?[J]. 心理学报, 2022, 54(12): 1562–1578. |

| [4] | Aaker J L. Dimensions of brand personality[J]. Journal of Marketing Research, 1997, 34(3): 347–356. |

| [5] | Alvarez-Ortiz C, Harris J. Assessing the structure of brand personality among global and local Mexican brands[A]. American Marketing Association. Conference proceedings[C]. Chicago: AMA, 2002. |

| [6] | Arbouw P, Ballantine P W, Ozanne L K. Sustainable brand image: An examination of ad–brand incongruence[J]. Marketing Intelligence & Planning, 2019, 37(5): 513–526. |

| [7] | Azar S L, Aimé I, Ulrich I. Brand gender-bending: The impact of an endorsed brand strategy on consumers’ evaluation of gendered mixed-target brands[J]. European Journal of Marketing, 2018, 52(7-8): 1598–1624. |

| [8] | Bressler E R, Martin R A, Balshine S. Production and appreciation of humor as sexually selected traits[J]. Evolution and Human Behavior, 2006, 27(2): 121–130. |

| [9] | Cann A, Cann A T, Jordan J A. Understanding the effects of exposure to humor expressing affiliative and aggressive motivations[J]. Motivation and Emotion, 2016, 40(2): 258–267. |

| [10] | Catanescu C, Tom G. Types of humor in television and magazine advertising[J]. Review of Business, 2001, 22(1-2): 92–95. |

| [11] | Chan E Y, Northey G. Luxury goods in online retail: How high/low positioning influences consumer processing fluency and preference[J]. Journal of Business Research, 2021, 132: 136–145. |

| [12] | Chan Y C, Hsu W C, Liao Y J, et al. Appreciation of different styles of humor: An fMRI study[J]. Scientific Reports, 2018, 8(1): 15649. |

| [13] | Dahlén M. The medium as a contextual cue: Effects of creative media choice[J]. Journal of Advertising, 2005, 34(3): 89–98. |

| [14] | de Carvalho L V, Azar S L, Machado J C. Bridging the gap between brand gender and brand loyalty on social media: Exploring the mediating effects[J]. Journal of Marketing Management, 2020, 36(11-12): 1125–1152. |

| [15] | Eisend M. A meta-analysis of humor in advertising[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2009, 37(2): 191–203. |

| [16] | Fry J N. Personality variables and cigarette brand choice[J]. Journal of Marketing Research, 1971, 8(3): 298–304. |

| [17] | Gai P J, Puntoni S. Language and consumer dishonesty: A self-diagnosticity theory[J]. Journal of Consumer Research, 2021, 48(2): 333–351. |

| [18] | Greengross G, Miller G. Humor ability reveals intelligence, predicts mating success, and is higher in males[J]. Intelligence, 2011, 39(4): 188–192. |

| [19] | Grohmann B. Gender dimensions of brand personality[J]. Journal of Marketing Research, 2009, 46(1): 105–119. |

| [20] | Grohmann B. Communicating brand gender through type fonts[J]. Journal of Marketing Communications, 2016, 22(4): 403–418. |

| [21] | Guevremont A, Grohmann B. Consonants in brand names influence brand gender perceptions[J]. European Journal of Marketing, 2015, 49(1-2): 101–122. |

| [22] | Hess A C, Melnyk V. Pink or blue? The impact of gender cues on brand perceptions[J]. European Journal of Marketing, 2016, 50(9-10): 1550–1574. |

| [23] | Hong J W, Zinkhan G M. Self-concept and advertising effectiveness: The influence of congruency, conspicuousness, and response mode[J]. Psychology & Marketing, 1995, 12(1): 53–77. |

| [24] | Howrigan D P, Macdonald K B. Humor as a mental fitness indicator[J]. Evolutionary Psychology, 2008, 6(4): 652–666. |

| [25] | Kazarian S S, Martin R A. Humour styles, personality, and well-being among Lebanese University students[J]. European Journal of Personality, 2004, 18(3): 209–219. |

| [26] | Keller K L. Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity[J]. Journal of Marketing, 1993, 57(1): 1–22. |

| [27] | Kotthoff H. Gender and humor: The state of the art[J]. Journal of Pragmatics, 2006, 38(1): 4–25. |

| [28] | Kuiper N, Kirsh G, Maiolino N. Identity and intimacy development, humor styles, and psychological well-being[J]. Identity, 2016, 16(2): 115–125. |

| [29] | Lieven T, Grohmann B, Herrmann A, et al. The effect of brand design on brand gender perceptions and brand preference[J]. European Journal of Marketing, 2015, 49(1-2): 146–169. |

| [30] | Martin R A, Puhlik-Doris P, Larsen G, et al. Individual differences in uses of humor and their relation to psychological well-being: Development of the humor styles questionnaire[J]. Journal of Research in Personality, 2003, 37(1): 48–75. |

| [31] | Mickes L, Walker D E, Parris J L, et al. Who’s funny: Gender stereotypes, humor production, and memory bias[J]. Psychonomic Bulletin & Review, 2012, 19(1): 108–112. |

| [32] | Mitchell A A, Olson J C. Are product attribute beliefs the only mediator of advertising effects on brand attitude?[J]. Journal of Marketing Research, 1981, 18(3): 318–332. |

| [33] | Moorman M, Neijens P C, Smit E G. The effects of magazine-induced psychological responses and thematic congruence on memory and attitude toward the ad in a real-life setting[J]. Journal of Advertising, 2002, 31(4): 27–40. |

| [34] | Robinson D T, Smith-Lovin L. Getting a laugh: Gender, status, and humor in task discussions[J]. Social Forces, 2001, 80(1): 123–158. |

| [35] | Schneider M, Voracek M, Tran U S. “A joke a day keeps the doctor away?” Meta-analytical evidence of differential associations of habitual humor styles with mental health[J]. Scandinavian Journal of Psychology, 2018, 59(3): 289–300. |

| [36] | Schwarz N. Metacognitive experiences in consumer judgment and decision making[J]. Journal of Consumer Psychology, 2004, 14(4): 332–348. |

| [37] | Sirigatti S, Penzo I, Giannetti E, et al. The humor styles questionnaire in Italy: Psychometric properties and relationships with psychological well-being[J]. Europe’s Journal of Psychology, 2014, 10(3): 429–450. |

| [38] | Thorson J A, Powell F C. Sense of humor and dimensions of personality[J]. Journal of Clinical Psychology, 1993, 49(6): 799–809. |

| [39] | Tsai P H, Chen H C, Hung Y C, et al. What type of humor style do older adults tend to prefer? A comparative study of humor style tendencies among individuals of different ages and genders[J]. Current Psychology, 2023, 42(3): 2186–2197. |

| [40] | Vrabel J K, Zeigler-Hill V, Shango R G. Spitefulness and humor styles[J]. Personality and Individual Differences, 2017, 105: 238–243. |

| [41] | Whipple T W, Mcmanamon M K. Implications of using male and female voices in commercials: An exploratory study[J]. Journal of Advertising, 2002, 31(2): 79–91. |

| [42] | Yip J A, Martin R A. Sense of humor, emotional intelligence, and social competence[J]. Journal of Research in Personality, 2006, 40(6): 1202–1208. |

| [43] | Ziv A. The self concept of adolescent humorists[J]. Journal of Adolescence, 1981, 4(2): 187–197. |