2023第45卷第10期

2.宁波诺丁汉大学 商学院, 浙江 宁波 315104

2.Business School, Nottingham University Ningbo China, Ningbo 315104, China

长期以来,无论在国内还是国外,关于产业政策有效性的争论始终是经济研究的核心问题之一。从凯恩斯与哈耶克的论战(Butos和Koppl,1997;Wapshott,2011)到林毅夫与张维迎的产业政策思辨

近年来,日益严峻的国内外经济政治局势给我国产业政策的实施带来了新的挑战。首先,我国的产业政策往往聚焦于优势行业发展大规模企业,在短时间内实现了生产力的跨越式发展。在经济增长模式从要素驱动到创新驱动转变的新阶段,产业政策需要作出深刻变革和调整,以适应这种复杂的变化。再者,随着中美贸易摩擦加剧,我国产业链、供应链的稳定和安全面临严重威胁,加快解决关键核心技术“卡脖子”问题是构建我国新发展格局的重要任务(李平和孙黎,2021)。高质量经济增长和产业链、供应链的安全自主离不开“专精特新”中小企业的高度发展(李平等,2022)。因此,梳理、总结和优化促进“专精特新”中小企业发展的产业政策,从实证的角度检验产业政策的实施效果,具有重要的理论和现实意义。

本文基于中国工业企业数据,结合“专精特新”企业名录

本文关于“专精特新”中小企业产业政策效应的研究有如下贡献和启示。从理论角度看,首先,在Aghion等(2015)研究的基础上,本文印证了以公平竞争为基础的产业政策同样适用于“专精特新”中小企业的发展。其次,在“专精特新”企业的成长中,企业之间竞争本身的效果与促进竞争的产业政策同样显著,这印证了市场与产业政策在促进“专精特新”企业发展上同等重要。再者,在某些产业政策(如信贷支持和税收)的政策设计上需要更加谨慎,才能促进“专精特新”企业的发展。从实践角度看,地方政府在制定产业政策时,通过挑选赢家(或者输家)重点扶持几个优势产业,或者资源向几个龙头企业倾斜,既不利于“专精特新”中小企业的发展,也不利于整个产业链的“补链强链”。本文的研究结果表明,为了促进“专精特新”企业的发展,相关产业政策应该向竞争相对激烈、有众多中小企业的行业倾斜。产业政策在设计上要结合该产业的竞争状况,在实施中也要“雨露均沾”和“精确滴灌”相结合,兼顾公平和效率。在行业内更加均衡实施产业政策的同时,也需要结合不同类型企业的特点。融资困难依然是中小企业发展的主要瓶颈,中小企业缺乏可用抵押贷款的固定资产,融资较为困难,各级政府需要为“专精特新”企业量身定制多形式的产业政策,以解决其融资难题。最后,作为产业政策的直接制定者,地方政府的施政能力和法治建设也会影响到产业政策的实施效果。

二、文献综述和研究假设关于产业政策的实施效果在长期的思辨中积累了丰富的理论支撑和实证检验。支持者认为,产业政策能保护目前弱势但技术外延性强、生产成本随着投入的增加逐渐递减(learning-by-doing)的产业(Greenwald和Stiglitz,2006);Lin(2011)指出,成功的产业政策必须向该国有潜在优势的产业集中;实证研究在不同国家以及不同发展阶段的诸多发现也支持了产业政策对企业发展有积极作用这一观点。例如,Rodrik(2004)指出,工业的快速发展往往受到政府补贴和保护性关税的支持,以激励当地投资和创业。研究表明在不同发展阶段,东亚新兴国家和地区通过积极的产业政策,赶超发达经济体。即使是以市场调节为主导的美国,其经济快速发展也很大程度上归功于19世纪对本土工业的关税保护(Chang和Amsden,1994),以及对比如计算机、健康和农业等产业实施的政策(Graham等,2010;Mazzucato,2011)。有学者认为,不完善的产业政策“比政府不作为的反面失败要好得多”(Reinert,2009:102)。

反对者则认为,由于施政者的主观偏误,“挑选赢家”的产业政策在促进企业发展上没有显著效果。Beason和Weinstein(1996)研究了日本产业政策与部门总要素生产率增长之间的关系,但未能发现证据表明优惠政策针对的部门有增加规模收益以及全要素生产率的增长。Krueger和Tuncer(1982)分析了土耳其产业政策的影响,发现未受关税措施保护的企业或行业的增长率高于受保护行业。Baldwin (1992) 发现,巴西政府对运输机行业产业补贴,给社会福利带来了净损失。而Blonigen (2016)的研究显示,在1975—2000年的22个钢铁生产国中,钢铁行业的产业政策保护对下游产业的出口有显著的负面影响。

近几年来,随着全球经济增长放缓,中美贸易摩擦升级和美国政府一系列大规模产业政策的出台,以保护主义形式的产业政策再次成为东西方经济政策的前沿,这也重新引发了学界对产业政策的关注。如Rodrik(2010)指出,“产业政策的真正问题不是是否应该实施,而是如何实施”。产业政策的研究重点从聚焦检验政策的效果,逐渐向衡量产业政策对生产力和跨部门溢出效应的影响转变(Manelici和Pantea,2021)。此外,除了研究传统的贸易政策,如出口补贴(Das等,2007)、研发补贴(Hall和Van Reenen,2000),学者还针对弱势地理区域的地方产业政策(Criscuolo等,2019)和环境补贴展开研究。同时,学界开始关注产业政策如何促进中小创业型企业(这也是本文的研究主体)的创新和发展 (Mazzucato,2011)。在管理、战略和创业创新文献中,一种新兴产业组织形态——创业(商业)生态系统,成为近年来理论与实践领域最热门的研究话题之一(韩炜和邓渝,2020)。

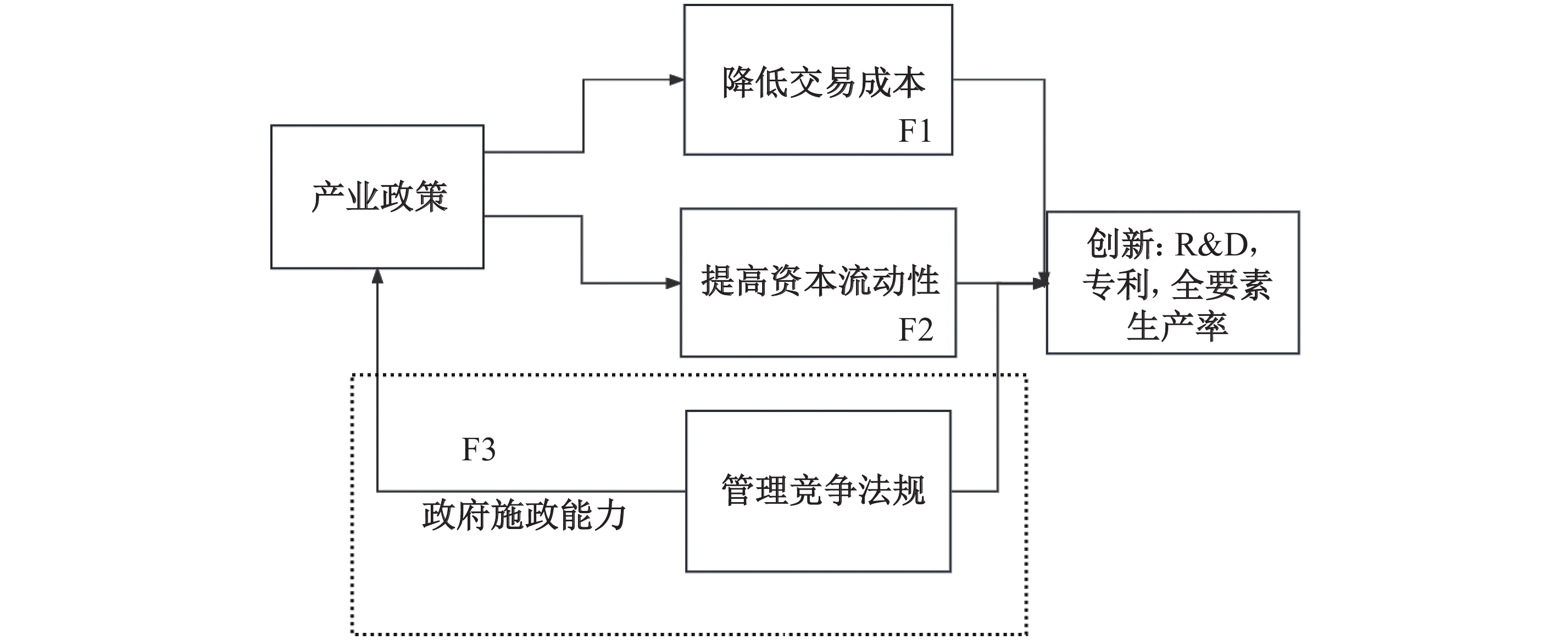

20世纪70年代末,硅谷式的风险资本创新体系在全球ICT和生物技术创新方面发挥领导作用(Bonvillian,2017)。相比之下,德国、日本和中国等地制造业初创企业则注重深耕特定领域,形成“专精特新”型企业(Simon,2009)。以产业集群、高新科技产业园区、加速器和孵化器的创新系统等形式为代表的创业生态系统(Arıkan和Schilling,2011;Cohen等,2019)以不同的形式支持初创企业和新兴产业的创新和发展。目前理论研究集中在以生态系统为代表的产业政策如何推动企业的创新发展,而较少关注产业政策的具体设计和实施如何影响中小企业的创新,尤其是以新兴国家为背景的研究。通过分析以“隐形冠军”为代表的德国中小企业近几十年的发展,Audretsch和Lehmann(2016)认为,德国联邦制度促进了地方产业政策。此外,Narayanan和Fahey(2005)关注新兴经济体市场竞争政策,Lazzarini(2015)则强调地方政府执政能力对政策效果影响。通过研究产业政策对“专精特新”企业的创新效果,本文的结论对现有文献提供了如下补充:首先,本文的研究有助于揭示产业政策在设计上是否需要结合“专精特新”企业所在产业的竞争状况;其次,我们的研究结果有助于了解产业政策在实施中是否需要结合不同类型“专精特新”企业的特点;最后,作为产业政策的直接制定者,地方政府的施政能力是否会影响到产业政策的效果。本文的研究路线图如图1所示。

中国作为积极推行产业政的国家,我国的产业政策实施对国民经济的影响已经深入到方方面面。产业政策一般通过财政补贴、税收优惠、信贷支持、关税调节以及简化和放松行政审批等机制缓解企业的融资约束,降低资本成本、降低研发成本、提高企业的风险容忍度和容错率,从而激发的创新活动和生产效率。

在学界,学者已从多个角度分析了我国的产业政策实施对国民经济的影响。一方面,从中央“五年规划”政策、经济开发区、出口加工区的设立,余明桂等(2016)、陈钊和熊瑞祥(2015)分别得出了基于比较优势的产业政策对产业或企业的发展有积极的影响。例如,政府会放松对优势行业的银行信贷审批或通过低息贷款给予信贷支持,将大量资源引向该行业,进而缓解了企业创新活动面临的融资约束(陈冬华等,2010);税收激励的实施通过直接减免、对研发类固定资产的加速折旧、研发费用的加计扣除等财务优惠政策,增加了企业的自由现金流量,提高了企业的内部融资能力(Duchin等,2010);政府补贴能够直接缓解企业的融资约束,降低创新活动的边际成本(周亚虹等,2015);从境外进入加工区内的货物,包括零配件与原材料等,受关税政策支持的产业进口关税可按规定予以免税或保税

H1:基于比较优势的产业政策能够促进“专精特新”企业的创新和全要素生产率。

具体而言,该类型的产业政策制定和实施是基于某些具有比较优势的产业或地区,例如集中于竞争相对不激烈,有寡头垄断市场的行业;或者在某个行业中,产业政策倾向于行业内少数几个龙头企业或地区。作为企业生产效率的基本指标之一,全要素生产率(TFP)通常作为过程创新的衡量。同时,我们也使用研发费用和专利数量作为创新的投入和产出的衡量。另一方面,随着近年来我国经济进入追求高质量发展新阶段,基于比较优势的产业政策观点受到了巨大挑战,反对者的主要观点认为比较优势的产业政策在具体实施中往往受限于施政者认知局限和激励机制的失效,有悖于市场经济公平竞争的基本法则,因此实施效果并不显著甚至对企业的长期发展有负面的影响。首先,寻租理论(Brollo等,2013)认为,一个地区或部门的资源配置程度和寻租腐败行为呈正向相关。尽管产业政策给赢家企业带来更多的财税优惠、财政补贴和信贷支持,而这些资源往往也伴随更多的寻租活动(Chen等,2011);施政者在制定和实施产业政策时首先考虑的寻租利益的最大化,而缺乏政治关联或国企背景的“专精特新”中小企业往往因为高额的寻租成本,无法受惠于产业政策或者挤占本应用于创新活动的资源(杨其静,2011;杨国超等,2017)。其次,产业政策有可能导致其他问题如产能过剩引发的企业盲目扩张、过度投资、破坏产业组织(黎文靖和李耀淘,2014);产业政策也有可能引发企业以策略性创新取代实质性创新(黎文靖和郑曼妮,2016;郭玥,2018),追求数量而忽略质量,以较低的创新水平获取政府补贴和税收优惠,丧失了高质量颠覆性创新的动力。基于此,本文认为:

H2:基于市场竞争的产业政策能促进“专精特新”企业的创新和全要素生产率。

鼓励竞争的产业政策制定和实施集中于竞争相对激烈,有众多中小型企业的行业;或者在某个行业中,产业政策没有明显倾向,政策分散实施于该行业的所有企业。本文将通过异质性分析检验产业政策的机制。具体来说,产业政策在针对不同类型的“专精特新”企业以及在不同区域实施时,对其生产效率起到的作用可能不同。在公司层面,本文将从以下几个角度入手:公司规模(以总资产衡量)和年龄(以公司成立年数衡量)。

首先,大型企业需要争取更大的市场份额以保持其市场竞争力。规模大的企业有更加完善和规范的制度和研发人员,产业政策对其创新的促进作用可能会更大,政府也愿意予以支持。另一方面,有研究调查显示,作为当前市场经济最活跃群体,中小企业在高技术企业中占比达到70%以上,民营企业研发投入占企业整体研发投入近50%,是完整产业链的重要组成部分和促进创新的重要力量。面临更为严重“金融歧视”的中小(民营)企业 ,产业内更平均分配的信贷、税收优惠、政府补助以及关税优惠等产业政策更能缓解中小企业创新面临的资源约束,鼓励创新活动(余明桂等,2016;Foreman−Peck,2013)。

其次,从公司的成立年限来看,年轻的初创企业需要创新才能获得独特性和竞争力,他们有更强的动力和年轻的员工并具有较大的创新潜力,因此产业政策对年轻企业的创新可能有更高的推动作用。而相对成熟公司在创新投资上可能偏保守(Dougherty和Hardy,1996;Leifer等,2001),因此产业政策对其生产率的提升效果和年轻企业相比可能呈现不同规律。Humphrey和Schmitz (1996) 发现通过降低交易成本,产业集群的产业政策相比专门针对几家大企业的产业政策效果对中小企业往往更加显著。Criscuolo等(2019)发现区域研发补贴能够推动小企业的投资从而带动当地的劳动力市场繁荣,但是大型企业却没有类似的效果——作者认为研发补贴能够舒缓小企业面临的资金约束,而资金充沛的大企业则普遍没有类似的情况。基于此,本文有如下预测:

H3:基于市场竞争的产业政策对中小型、年轻企业的全要素生产率比对大型、成熟企业有更积极的推动作用。

最后,在我国逐渐从计划经济向市场经济转型的过程中,地方政府产业政策在资源配置效率要受到市场化水平的约束(方军雄,2006,2007)。市场化水平高通常意味着产业政策在执行过程中的负面效应较小(钱颖一,1999),行政性垄断造成的扭曲资源配置有效降低,有助于提高产业政策在优化资源配置方面的效率——政府能够通过补贴、审批、贷款、税收等产业政策将资源通过市场配置到最有创新潜力的企业或部门。市场化水平高也往往和要素市场和产品市场的发展水平高度相关。要素市场的发展意味着知识资本和货币资本能够在行业间无摩擦流动,促进创业生态系统的无差别迭代创新。高度发展的产品市场能够消除新产品和消费者、投资者之间的信息不对称,有利于形成及时反馈的机制,促进企业针对需求进行有针对性的创新活动(陈仲常和余翔,2007)。此外,制度环境改善能为企业的创新活动提供更好的外部环境(樊纲等,2011)从而提高其创新绩效。产权制度的完善尤其是知识产权保护加强将有效的激励新创企业积极开展创新活动(李平等,2007)。基于以上理论,本文提出如下假说:

H4:基于市场竞争的产业政策对市场化程度较高地区“专精特新”企业的全要素生产率比市场化程度较低地区有更积极的推动作用。

三、数 据本文有两个主要数据来源:(1)中国工业企业数据库

本文的目的是研究何种产业政策能够更好地促进“专精特新”企业在竞争中的创新发展,因此本研究采用全要素生产率(TFP)来衡量企业的创新。作为企业生产效率的基本指标之一,TFP通常被认为能够衡量过程创新。为了衡量竞争(competition),本文将计算城市(县级市)和行业层面的Lerner指数。Lerner指数通过计算价格和边际成本之间的差异来衡量加成率(markups),进而计算其相对于公司的总增加值的重要性。本文首先汇总某城市某行业某年的营业利润、资本成本和销售额;Lerner指数的定义为营业利润和资本成本差额与销售额的比率。在完全竞争的情况下,不应该有过剩利润高于资本成本,Lerner指数应为零。因此竞争程度越高,Lerner指数越低,二者负向相关。本文将竞争重新定义为 1−Lerner,在完全竞争下,1−Lerner指数应该等于 1 ,而低于 1 则表明一定程度的垄断,该值越接近0则表明该行业在该年度、该城市中越接近于完全垄断。鉴于产业政策的实施可能在短时期内改变地区的竞争情况,比如针对医疗、新能源行业的税收优惠政策能迅速提升该行业企业的年度财务表现,为规避此类内生性问题,本文在之后的计算中都采用年初的竞争情况。产业政策的衡量将在下文中详细阐述。

工业企业数据库中也涵盖了一系列公司层面的控制变量如资产合计、主营业务收入、雇员人数、公司年龄、股本结构、研究和开发支出等财务数据。本研究的关税数据来源是世界银行的World Integrated Trading Solution (WITS)数据库。专利数据来源是国家知识产权局CNIPA(曾用名:SIPO)。中国市场化指数来源是由王小鲁、胡李鹏和樊纲编著的《中国分省份市场化指数报告》。

四、研究方法和模型本研究主要应用双向固定效应模型进行回归分析,构建与竞争测度相关的Herfindal指数和Lerner指数,验证产业政策在一个行业中的分散(集中)程度(

| $ \begin{array}{c}TF{P}_{isct}={\beta }_{1}{X}_{ist}+{\beta }_{2}{I}_{st}+{\omega }_{m}PolicyDis{p}_{misct}+{\psi }_{m}{PolicyTarget}_{mct}+li+dt+{\varepsilon }_{ist}\end{array} $ | (1) |

其中,

| $ \begin{array}{c}PolicyDis{p}_{subsid{y}_{isct}}=1−Her{f}_{subsid{y}_{isct}}=1−{{\sum }_{h∊s,h\notin i}\left(\frac{Subsid{y}_{isct}}{Su{m}_{subsid{y}_{sct}}}\right)}^{2}\end{array} $ | (2) |

有两种方法可以用来衡量产业政策分配对企业创新的影响。一方面,赫尔芬达尔指数(Herfindahl index)可以用来衡量某一个产业内的竞争,产业政策越分散,竞争就越强。Herfindahl(

再者,

| $ \begin{array}{c}{PolicyTarget}_{ct\text{,}subsidy}=Corr\left(SUBSID{Y}_{cst},COMPETITIO{N}_{cs0}\right)\end{array} $ | (3) |

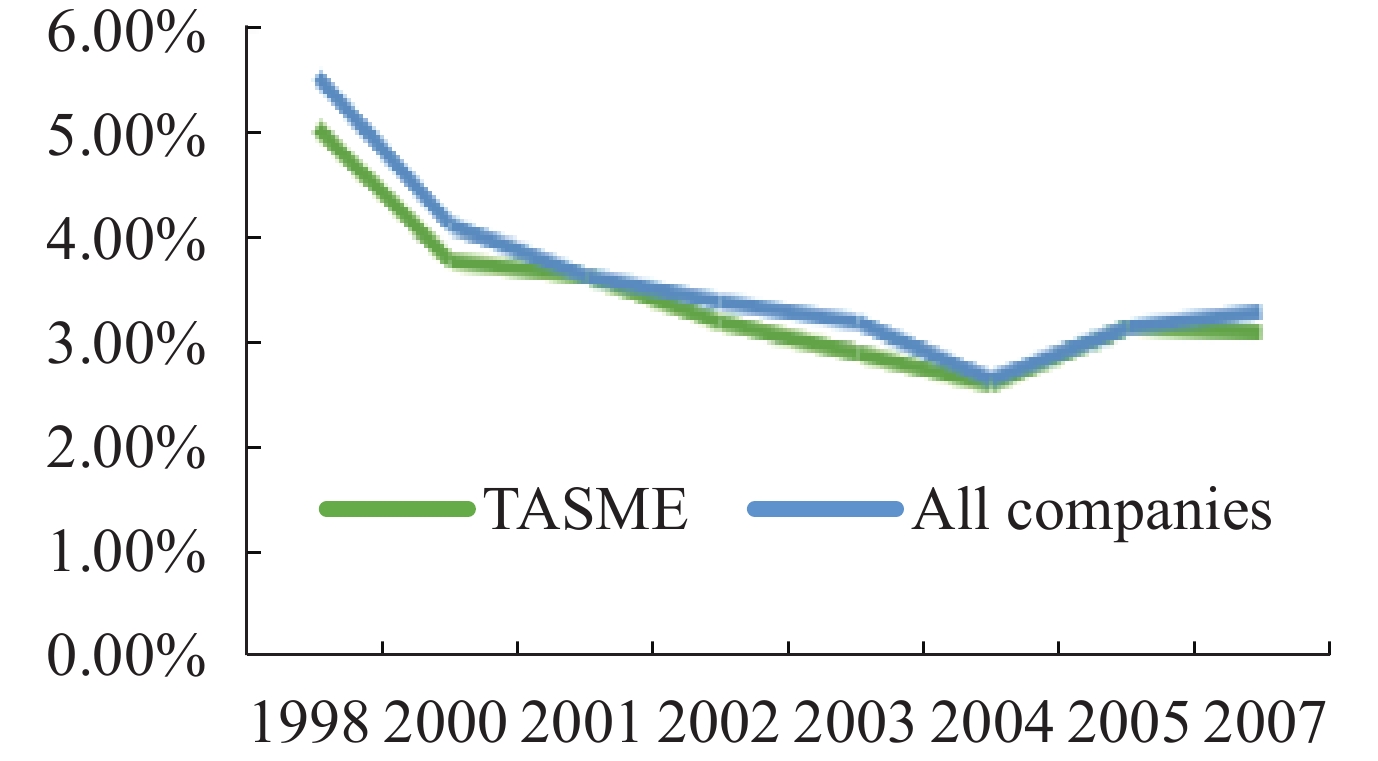

表1呈现了“专精特新”中小企业在补贴、税收优惠、贷款利率优惠、关税优惠等产业政策方面的综合情况。首先,“专精特新”企业获得政府补贴的百分比在样本中呈现持续上升的趋势(参见表1和图2),从1998年的13.14%上升至2006年的22.68%。如图1中,与Aghion等(2015)的全样本相比,“专精特新”企业平均获得补贴的比例更高。

| “专精特新”企业 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |

| 获得补贴的公司百分比 | 0.1314 | 0.1381 | 0.1496 | 0.1572 | 0.1925 |

| 有免税期的公司百分比 | 0.4396 | 0.4322 | 0.4552 | 0.4588 | 0.4326 |

| 利率优惠的公司百分比 | 0.6496 | 0.6266 | 0.6710 | 0.6455 | 0.6629 |

| 利息支付与流动负债的比率 | 0.0508 | 0.0415 | 0.0380 | 0.0366 | 0.0319 |

| 进口平均关税 | 17.3176 | 16.9937 | 17.0147 | 11.7938 | 11.5384 |

| “专精特新”企业 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |

| 获得补贴的公司百分比 | 0.2058 | 0.2262 | 0.2252 | 0.2268 | 0.2150 |

| 有免税期的公司百分比 | 0.4793 | 0.4585 | 0.4919 | 0.5082 | 0.5278 |

| 利率优惠的公司百分比 | 0.6904 | 0.6721 | 0.6820 | 0.6948 | 0.7018 |

| 利息支付与流动负债的比率 | 0.0288 | 0.0261 | 0.0313 | 0.0298 | 0.0310 |

| 进口平均关税 | 10.5606 | 9.7515 | 9.1524 | 8.9456 | 9.1496 |

|

| 图 2 获得补贴的公司百分比 |

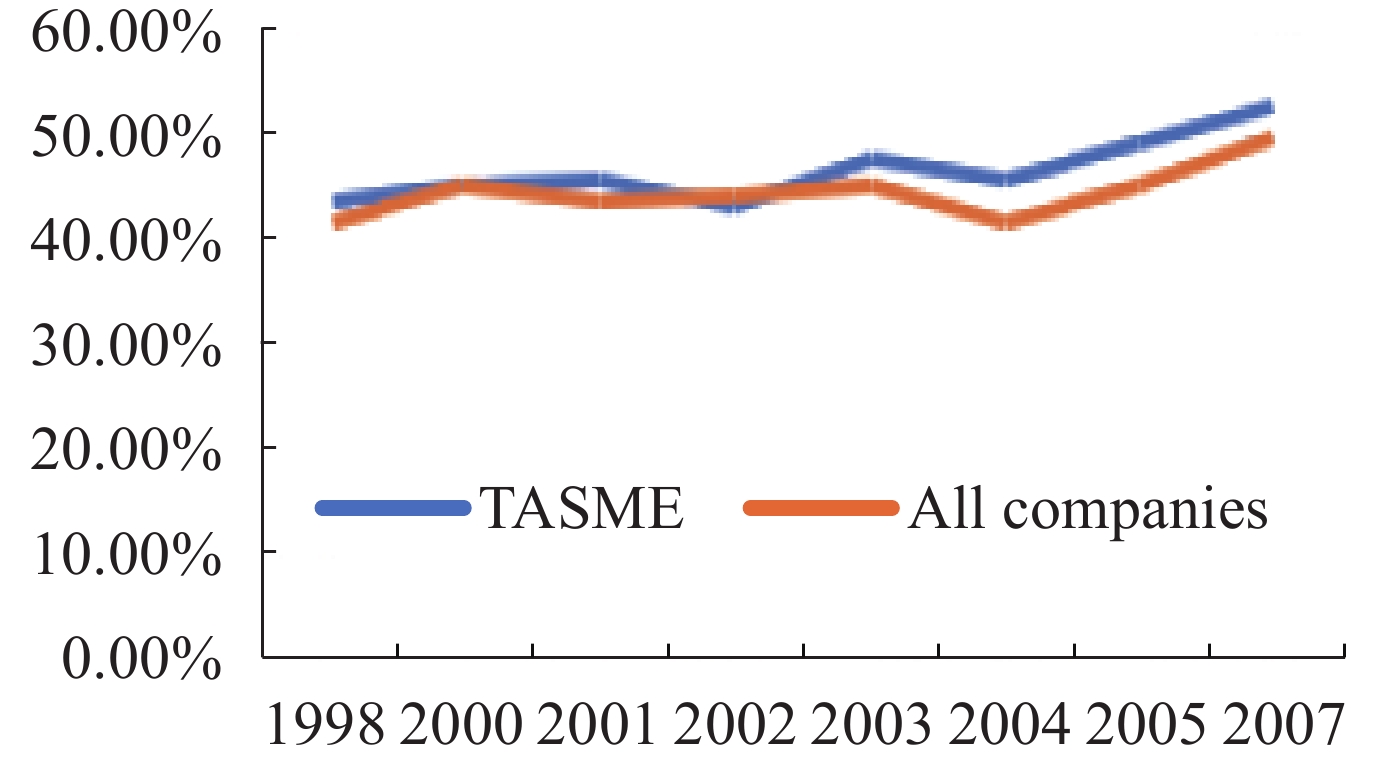

企业免税期的定义如下:如果一个企业的税率低于公司法定所得税或者增值税的税率,则该企业将享有免税期,即该企业享受产业政策中的税收优惠。从表1中的数据来看,几乎一半的“专精特新”企业可以享受免税期,2007年达到最高值52.78%。在图3中,“专精特新”企业免税公司的比例与所有普通公司的比例几乎相同,但从2003年开始比例略大于全样本。

|

| 图 3 有免税期的公司百分比 |

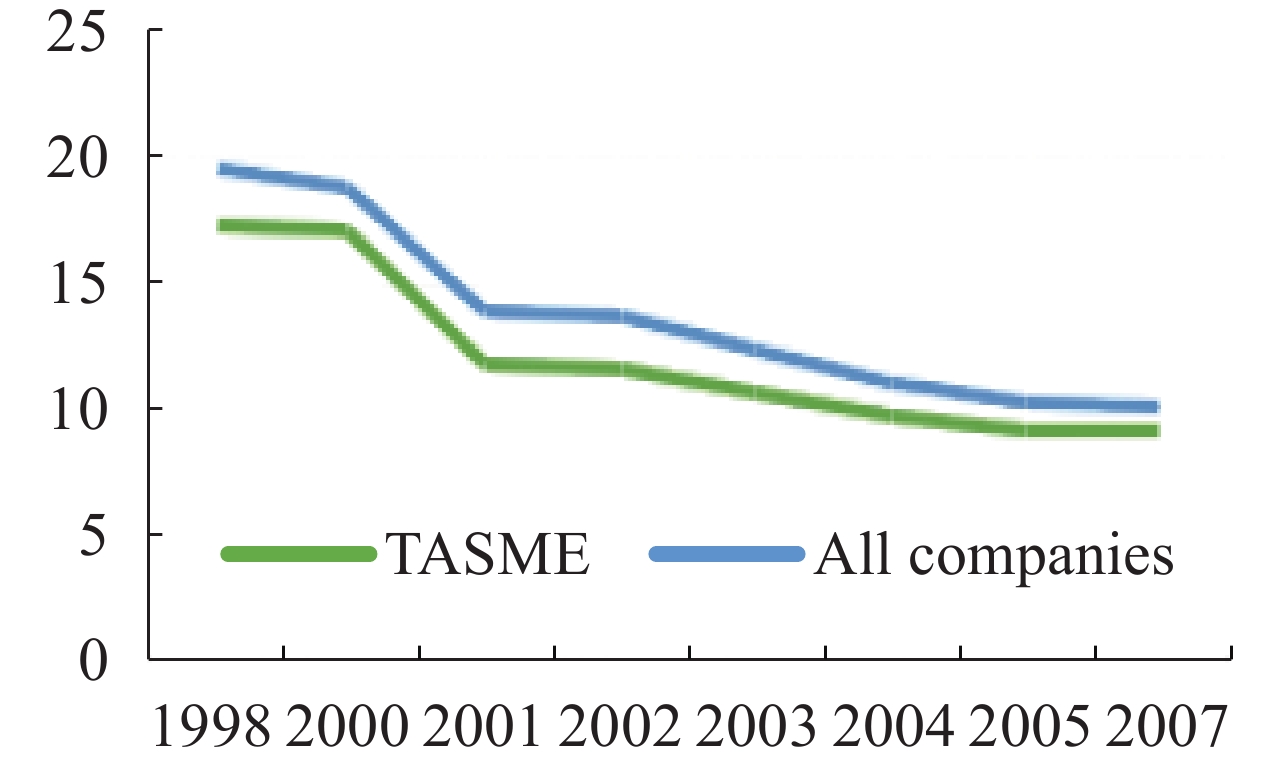

本文用企业支付利息与流动负债的比率来衡量公司的融资成本。如果公司的利息债务比低于全样本中位数,则定义为该公司享受低利率优惠政府贷。从表1可以看出,获得低利率优惠贷款比例总体上升,2007年达到70.18%。1998年,专精特新企业支付的利息与流动负债的平均比率为5.08%,该比率逐年下降,2004年达到2.61%的最低点。上述情况表明,越来越多的专精特新企业获得政府的信贷支持,支持力度也在增加。从图4可以看出,在TASME中,获得贷款优惠的公司比例仅略高于所有公司的平均水平,说明 “专精特新”企业并没有在利率方面获得特殊的扶持。最后,表1显示了“专精特新”企业的平均进口关税率从1998年的17.32%降至2007年的9.15%。

|

| 图 4 利息支付与流动负债的比率 |

|

| 图 5 平均进口关税 |

表2显示了各个参数间的相关系数。例如,政府补贴与税收之间的相关性为正,相关系数为0.0468;政府补贴与信贷支持之间的相关性为负,相关系数为−0.0429。本文采用Olley−Pakes回归方法(Olley和Pakes ,1992)估计TFP(TFP_OP_all)。从表2可见,补贴与生产率的相关系数为0.0568,因此政府补贴政策和“专精特新”企业的全要素生产率显著正相关。同样,税收优惠与全要素生产率的相关系数为0.1346,享受税收优惠的“专精特新”企业具有较高的全要素生产率。而低息贷款政策与生产率的相关系数为0.0027,因此贷款优惠政策对其全要素生产率没有显著影响。进口关税率与生产率的相关系数为−0.1669,表明两者呈负相关,关税率越低,企业的全要素生产率越高。采用OLS回归方法对TFP进行估计(TFP_olsFE_all),其结果与OP法一致。补贴、税收优惠与生产率的相关系数均为正,说明补贴和税收优惠者政策对生产率有促进作用;关税与全要素生产率、新产品份额呈负相关,低关税能够更好地促进“专精特新”的创新。

| Index_subsidy | Index_tax | Index_interest | Tariff | TFP_olsFE_all | TFP_OP_all | New product share in sales | |

| Index_subsidy | 1 | ||||||

| Index_tax | 0.0468 | 1 | |||||

| Index_interest | −0.0429 | 0.0337 | 1 | ||||

| Tariff | −0.0769 | −0.0575 | −0.0175 | 1 | |||

| TFP_olsFE_all | 0.0840 | 0.1485 | −0.0041 | −0.1865 | 1 | ||

| TFP_OP_all | 0.0568 | 0.1346 | 0.0027 | −0.1669 | 0.8599 | 1 | |

| New product share in sales | 0.1350 | 0.0032 | −0.0499 | −0.0631 | 0.1166 | 0.0423 | 1 |

| 注:Index_subsidy,Index_tax,Index_interest为0−1虚拟变量。当企业获得财政补贴,税率低于公司法定所得税或者增值税的税率,利息率低于样本利息率中位数时,虚拟变量取值为1。 | |||||||

表3呈现了产业政策与TFP之间的关系,其中重点关注的是产业政策是否向竞争程度更高的行业倾斜(

| TFP_OLSFE | TFP_OP | |||||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |

| PDsubsidy | 0.038** | 0.031 | 0.043** | 0.037* | ||||

| (2.07) | (1.65) | (2.27) | (1.90) | |||||

| PTsubsidy | 0.041** | 0.043** | 0.041** | 0.044** | ||||

| (2.28) | (2.21) | (2.34) | (2.33) | |||||

| PDtax | 0.100*** | 0.080* | 0.113*** | 0.075* | ||||

| (3.14) | (1.89) | (3.50) | (1.75) | |||||

| PTtax | 0.020 | 0.007 | 0.017 | 0.006 | ||||

| (1.46) | (0.51) | (1.20) | (0.40) | |||||

| PDinterest | 0.063*** | 0.055** | 0.089*** | 0.085*** | ||||

| (2.90) | (2.48) | (4.29) | (3.25) | |||||

| PTinterest | 0.025* | 0.012 | 0.028* | 0.022 | ||||

| (1.71) | (0.68) | (1.93) | (1.15) | |||||

| PTtariff | −0.048 | −0.016 | −0.016 | −0.060* | −0.042 | 0.002 | −0.007 | −0.049 |

| (−1.26) | (−0.48) | (−0.47) | (−1.74) | (−1.04) | (0.05) | (−0.19) | (−1.22) | |

| Lerner | 2.356*** | 2.435*** | 2.997*** | 1.623** | 1.812** | 2.039** | 2.565*** | 1.157 |

| (2.75) | (3.41) | (3.46) | (2.19) | (2.08) | (2.57) | (2.77) | (1.60) | |

| Lernersquare | −1.573*** | −1.561*** | −1.909*** | −1.117** | −1.192** | −1.285*** | −1.603*** | −0.782* |

| (−3.22) | (−3.82) | (−3.95) | (−2.63) | (−2.41) | (−2.84) | (−3.12) | (−1.84) | |

| Exportshare _sector | 0.403* | 0.404** | 0.453** | 0.356 | 0.720** | 0.703** | 0.748*** | 0.697** |

| (1.76) | (2.02) | (2.19) | (1.60) | (2.35) | (2.62) | (2.76) | (2.28) | |

| Stateshare | −0.015 | −0.009 | −0.013 | −0.016 | −0.010 | −0.006 | −0.009 | −0.011 |

| (−1.02) | (−0.78) | (−1.02) | (−1.03) | (−0.63) | (−0.43) | (−0.64) | (−0.67) | |

| Index_subsidy | 0.009* | 0.010* | 0.008 | 0.012** | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.009 |

| (1.71) | (1.94) | (1.59) | (2.02) | (1.13) | (1.66) | (1.18) | (1.56) | |

| Index_tax | 0.031*** | 0.029*** | 0.031*** | 0.027*** | 0.034*** | 0.031*** | 0.033*** | 0.029*** |

| (4.71) | (5.78) | (7.24) | (4.02) | (5.27) | (6.52) | (8.05) | (4.54) | |

| Index_interest | −0.004 | 0.002 | −0.001 | −0.001 | −0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.001 |

| (−0.73) | (0.38) | (−0.32) | (−0.11) | (−0.31) | (0.74) | (0.04) | (0.30) | |

| lnTariff | −0.028*** | −0.025*** | −0.026*** | −0.025** | −0.013 | −0.012 | −0.012 | −0.012 |

| (−2.82) | (−2.81) | (−2.83) | (−2.33) | (−1.23) | (−1.06) | (−1.06) | (−1.03) | |

| Employee | 0.032*** | 0.037*** | 0.036*** | 0.030*** | 0.022** | 0.026** | 0.025*** | 0.019* |

| (3.35) | (3.59) | (4.15) | (2.88) | (2.32) | (2.63) | (3.08) | (1.87) | |

| Age | −0.000 | −0.000 | −0.000 | −0.000 | −0.000 | −0.000 | −0.000 | −0.000 |

| (−0.96) | (−0.70) | (−0.83) | (−0.96) | (−0.30) | (−0.02) | (−0.12) | (−0.30) | |

| Observations | 18509 | 20993 | 22041 | 17286 | 18509 | 20993 | 22041 | 17286 |

| R-squared | 0.321 | 0.337 | 0.325 | 0.325 | 0.275 | 0.294 | 0.284 | 0.280 |

| 注:***,**和*分别表示0.01、0.05和0.1的显著性水平,括号内数值为t值。标准误做了Robust处理。 | ||||||||

当

和财政补贴政策类似,

第三类产业政策是信贷支持,从表3第5行可以看出,

最后看关税政策

表3中(5)—(8)列报告了使用OP法估计的TFP作为自变量的回归结果。和(1)−(4)列回归结果在符号上完全一致,显著性上也几乎没有区别。表3中也控制了其他一些重要的变量:比如行业层面的竞争指数Lerner和Lernersquare,二者的显著结果和Aghion等 (2015)的结果基本一致:首先衡量竞争的系数(1−Lerner)显著为正,显著程度从1%到5%;其次,本文加入了竞争衡量的平方项以衡量其与TFP的非线性关系,其系数显著为负。这一结果揭示了“专精特新”企业的TFP和竞争的非线性关系:在低竞争水平上正相关,在高水平上负相关。这一“倒U型”关系和Aghion等 (2015)的结果高度一致。同时,作为衡量产业竞争程度的另一指标:行业的出口比率(Exportshare _sector)在1%到10%的水平上显著为正,反映了竞争也是TFP提高的重要机制。结合之前的结果,市场竞争机制和产业政策的倾斜都能对“专精特新”中小企业创新的提高起到重要作用。表3同时也包含了四项产业政策本身的虚拟变量以及公司层面的控制变量,基本回归结果和前述研究结果均保持一致。

总体而言,补贴、税收优惠和信贷优惠这三项产业政策在“专精特新”企业所在行业内的分散有利于全要素生产率的提高;向更竞争激励的行业精确推行补贴和低息政策也有利于“专精特新”企业的全要素生产率的提高。这同Aghion等人(2015)的全样本的结果存在一定差异:他们发现对于所有公司而言,补贴、税收优惠和贷款优惠的分散实施也可以提高公司的全要素生产率,但将补贴分配给更具竞争力的部门并不能显著提高全要素生产率。

接下来从公司规模(以总资产衡量)和年龄(以公司成立年数衡量)角度出发,检验产业政策分配的异质性。在表4中,我们在以下子样本中重复表3—列(4)和列(8)的回归模型:按照年度公司年龄和资产总计将全样本划分为年轻(young)vs成熟(mature)公司子样本,大型(big)和小型(small)公司子样本。在当年度资产总计(年龄)中位数以上的公司,是为相对大型(成熟)公司;反之则为相对小型(年轻)公司。

| TFP_OLSFE | TFP_OP | TFP_OLSFE | TFP_OP | |||||

| Small | Big | Small | Big | Young | Mature | Young | Mature | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |

| PDsubsidy | 0.055* | 0.003 | 0.059* | 0.007 | 0.022 | 0.026* | 0.029 | 0.036** |

| (1.76) | (0.16) | (1.81) | (0.36) | (0.73) | (1.79) | (0.94) | (2.31) | |

| PDtax | 0.130* | 0.081* | 0.099 | 0.092** | 0.002 | 0.057* | −0.015 | 0.066* |

| (1.94) | (1.93) | (1.58) | (2.12) | (0.04) | (1.69) | (−0.29) | (1.72) | |

| PDinterest | 0.073** | 0.048* | 0.106** | 0.066** | 0.056** | −0.006 | 0.076*** | 0.038 |

| (2.12) | (1.91) | (2.62) | (2.50) | (2.11) | (−0.22) | (3.23) | (1.31) | |

| PTsubsidy | 0.063* | 0.035* | 0.069* | 0.033 | 0.066** | −0.004 | 0.069** | −0.011 |

| (1.85) | (1.69) | (2.00) | (1.61) | (2.16) | (−0.23) | (2.27) | (−0.71) | |

| PTtax | −0.012 | 0.048** | −0.020 | 0.049** | −0.012 | 0.036* | −0.011 | 0.031 |

| (−0.37) | (2.44) | (−0.68) | (2.33) | (−0.35) | (1.94) | (−0.34) | (1.53) | |

| PTinterest | 0.043 | −0.004 | 0.061* | 0.006 | 0.079** | −0.030 | 0.086** | −0.022 |

| (1.40) | (−0.15) | (1.87) | (0.22) | (2.44) | (−1.60) | (2.63) | (−1.13) | |

| N | 8932 | 8354 | 8932 | 8354 | 8241 | 9045 | 8241 | 9045 |

| R-squared | 0.196 | 0.401 | 0.164 | 0.349 | 0.242 | 0.354 | 0.213 | 0.299 |

| 注:***、**和*分别表示0.01、0.05和0.1的显著性水平,括号内数值为t值。标准误做了Robust处理。 | ||||||||

表4列(1)—(4)的报告结果显示,在行业内更平均分配的产业政策对中小型企业的TFP有更加积极的推动作用。以列(1)的财政补贴为例

根据王小鲁等编制的《中国分省份市场化指数报告》,以各省份年度“政府与市场关系得分(ind1)”和“中介组织和法律得分(ind2)”为基础

| TFP_OLSFE | TFP_OP | TFP_OLSFE | TFP_OP | |||||

| Ind1_high | Ind1_low | Ind1_high | Ind1_low | Ind2_high | Ind2_low | Ind2_high | Ind2_low | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |

| PDsubsidy | 0.038 | 0.020 | 0.045* | 0.026 | 0.033 | 0.025 | 0.041 | 0.028 |

| (1.54) | (1.06) | (1.68) | (1.39) | (1.27) | (1.39) | (1.43) | (1.63) | |

| PDtax | 0.121** | 0.025 | 0.097* | 0.036 | 0.108 | 0.025 | 0.076 | 0.033 |

| (2.16) | (0.50) | (1.86) | (0.72) | (1.66) | (0.62) | (1.21) | (0.76) | |

| PDinterest | 0.066*** | 0.051 | 0.093*** | 0.068* | 0.086** | 0.038 | 0.123*** | 0.058* |

| (3.08) | (1.46) | (3.51) | (1.81) | (2.49) | (1.30) | (3.08) | (1.86) | |

| PTsubsidy | −0.009 | 0.082** | −0.015 | 0.083** | −0.005 | 0.072** | −0.014 | 0.072** |

| (−0.50) | (2.56) | (−0.80) | (2.63) | (−0.28) | (2.42) | (−0.66) | (2.49) | |

| PTtax | 0.005 | 0.021 | 0.006 | 0.014 | 0.050** | −0.004 | 0.051** | −0.010 |

| (0.17) | (0.72) | (0.24) | (0.49) | (2.26) | (−0.15) | (2.08) | (−0.41) | |

| PTinterest | 0.046 | −0.013 | 0.046 | −0.002 | 0.044 | 0.007 | 0.046 | 0.018 |

| (1.62) | (−0.47) | (1.63) | (−0.07) | (1.46) | (0.26) | (1.57) | (0.68) | |

| N | 9296 | 7990 | 9296 | 7990 | 8881 | 8405 | 8881 | 8405 |

| R-squared | 0.391 | 0.237 | 0.327 | 0.211 | 0.391 | 0.271 | 0.325 | 0.243 |

| 注:***、**和*分别表示0.01、0.05和0.1的显著性水平,括号内数值为t值。标准误做了Robust处理。 | ||||||||

本文进行了一系列的稳健性检验,以便确保实证结果的可靠性。首先,采用企业的研发支出作为因变量代替TFP;其次,我们检查了产业政策的效果在剔除“专精特新”企业占比最多的省份后是否依旧有效;再者,我们检验在剔除了产业政策实施力度较大的省份后,实证结果是否依旧有效。

本文按照聂辉华等(2008)用企业研发支出和主营业收入的比值衡量研发投入,以此为因变量重新估计表3列(1)—(4)的基准模型,估计结果如表6所示。有研究指出(龙小宁和林志帆,2018),对于观测值大多数为零的因变量,如果相应变量服从“零值堆积与正值连续分布共存”的混合分布,Tobit模型或者Truncation模型能提供相对无偏的统计估计。因此在表6中,我们采用Tobit随机效应模型估计基准回归方程

| R&D/Sales | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| PDsubsidy | 0.012*** | 0.004*** | ||

| (5.89) | (4.14) | |||

| PTsubsidy | 0.010*** | 0.004*** | ||

| (2.61) | (3.03) | |||

| PDtax | −0.001 | −0.008*** | ||

| (−0.32) | (−3.24) | |||

| PTtax | −0.009*** | −0.007*** | ||

| (−3.21) | (−5.93) | |||

| PDinterest | 0.002 | 0.001 | ||

| (0.65) | (0.57) | |||

| PTinterest | 0.018*** | 0.005*** | ||

| (5.43) | (3.26) | |||

| PTtariff | 0.046*** | 0.046*** | 0.044*** | 0.019*** |

| (12.88) | (13.87) | (13.64) | (12.75) | |

| N | 10423 | 12064 | 11930 | 10376 |

| Pseudo R2 | −0.454 | −0.445 | −0.455 | −0.023 |

| Log Likelihood | 2387.695 | 2644.028 | 2601.461 | 2.3e+04 |

| 注:***、**和*分别表示0.01、0.05和0.1的显著性水平,括号内数值为t值。标准误做了Robust处理。 | ||||

为进一步巩固本文的结论,我们检验主要结论在不同的子样本是否同样适用。首先潜在威胁是产业政策对“专精特新”企业的作用,是由“专精特新”企业集中的几个省份驱动的,即我们发现的产业政策和“专精特新”企业之间的正相关关系并非由产业政策的实施方式差异造成,而是由于“专精特新”企业集中的省份和相对不集中省份之间的系统性区别造成,例如“专精特新”企业集中的省份往往是鼓励中小企业发展的政策试验田,因此观测到的正向结果有潜在的选择偏误风险(Wang和Yang ,2021)。我们首先删除了样本中“专精特新”企业最集中的三个省份:上海、山东和浙江,并在处理后的子样本重新估计基准回归方程,结果在表7列(1)—(2)中报告。结果显示,移除企业数量权重大的省份并没有影响回归估计结果;另一个顾虑是本文结论由少数几个省份实施平均分配的产业政策或者向竞争激烈的行业精准投放产业政策而驱动的,因此该结论无法扩展至其他省份。为消除此顾虑,我们在表7列(3)—(4)中估计删除了产业政策实施最为平均前五省份

| TFP_OLSFE | TFP_OP | TFP_OLSFE | TFP_OP | TFP_OLSFE | TFP_OP | |

| Remove_weights | Remove_dispersion | Remove_target | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| PDsubsidy | 0.047*** | 0.047*** | 0.031* | 0.039** | 0.035** | 0.041** |

| (2.74) | (2.90) | (1.70) | (2.19) | (2.01) | (2.36) | |

| PDtax | 0.123*** | 0.138*** | 0.056 | 0.072 | 0.108** | 0.121** |

| (2.93) | (3.13) | (1.27) | (1.50) | (2.38) | (2.54) | |

| PDinterest | 0.044* | 0.057** | 0.047* | 0.072** | 0.047* | 0.069** |

| (1.68) | (2.18) | (1.83) | (2.56) | (1.78) | (2.42) | |

| PTsubsidy | 0.033 | 0.033 | 0.062** | 0.062** | 0.055** | 0.056** |

| (1.33) | (1.43) | (2.33) | (2.38) | (2.20) | (2.33) | |

| PTtax | 0.038** | 0.035* | 0.003 | −0.001 | 0.008 | 0.002 |

| (2.17) | (1.97) | (0.15) | (−0.05) | (0.43) | (0.09) | |

| PTinterest | −0.008 | −0.001 | 0.009 | 0.020 | 0.016 | 0.026 |

| (−0.34) | (−0.06) | (0.36) | (0.78) | (0.78) | (1.16) | |

| PTtariff | −0.070* | −0.039 | −0.006 | 0.009 | −0.091** | −0.065* |

| (−1.89) | (−1.00) | (−0.11) | (0.17) | (−2.45) | (−1.75) | |

| N | 9300 | 9300 | 9997 | 9997 | 11921 | 11921 |

| R-squared | 0.350 | 0.316 | 0.279 | 0.245 | 0.278 | 0.247 |

| 注:***、**和*分别表示0.01、0.05和0.1的显著性水平,括号内数值为t值。标准误做了Robust处理。 | ||||||

本文基于中国工业企业数据库和“专精特新”企业数据库,实证检验了产业政策对“专精特新”中小企业创新发展的影响。研究发现:首先,以公平竞争政策为基础的产业政策,例如在竞争更激烈的行业中实施的产业政策或者在某一行业内更公平地实施产业政策,能够提高“专精特新”企业的生产效率。从产业政策实施手段出发,财政补贴、税收机制、信贷支持和关税政策对“专精特新”企业生产效率产生了积极的影响。其次,总体来说,基于竞争的产业政策在促进中小企业和年轻企业发展上的效果显著,并且在地方政府和市场关系良好、法治环境较好以及知识产权保护程度较高的省份,该政策的促进效果更显著。再者,基于公平竞争的产业政策同样能够促进企业的研发投入和研发产出。最后,稳健性检验支持了实证结果的可靠性。

本文的结论丰富了产业政策对“专精特新”企业创新和发展有效性的研究,拓展了针对中小型高科技企业的产业政策的理论基础。首先,本文的研究结果揭示了,在设计产业政策时需要结合“专精特新”企业所在产业的竞争状况。其次,相关产业政策在实施中需要结合不同类型“专精特新”企业的特点。最后,作为产业政策的直接制定者,地方政府的施政能力和法制建设水平也会直接影响产业政策的实施效果。

本文对现有产业政策实施和后续相关研究有如下启示。

(1)地方政府在无法掌握本地产业链全貌而有针对性地进行“补链强链”时,需谨慎实施以比较优势为基础的产业政策。在当前复杂的国内外政治经济背景下,政府应扬弃传统的挑选输家赢家的产业政策,做好产业链的发展规划和梳理,积极推进以公平竞争为基本原则的产业政策,让市场机制在资源调配中起主导作用,为产业链上的各类企业创造协调、协同、协作的成长环境。

(2)产业政策实施中“雨露均沾”和“精确滴灌”需要相互结合。在兼顾公平竞争的同时,有目的地以产业政策精准扶持创新效率更高的企业。政府应界定好产业链、供应链上各种类型企业,尤其是大中型国企与“专精特新”中小企业之间的角色、功能和任务,发挥其互补作用。本文的实证结果表明,基于市场的产业政策对“专精特新”企业的发明专利比其他专利的促进效果更加显著,但受限于文章的研究对象为“专精特新”企业,本研究的结论能否扩展至其他类型的企业有待学者的后续研究。例如,可以通过对比,研究大型国有企业是否更适合需要长期积累的渐进式创新(incremental innovation),而“专精特新”中小企业是否更合适承担颠覆式创新(radical innovation)。

(3)政府要继续加大金融、财税方面改革,妥善解决“专精特新”企业融资难问题。长期以来,中小企业的无论在银行贷款、债券融资还是股权融资都面临严重的“金融歧视”。各地政府可以根据中小企业发展的需要,设计不同的金融产品,同时提高金融部门对特殊技术和专用设备的识别能力,助力解决“专精特新”中小企业融资瓶颈。

| [1] | 陈冬华, 李真, 新夫. 产业政策与公司融资——来自中国的经验证据[A]. 2010中国会计与财务研究国际研讨会论文集[C]. 上海: 上海财经大学会计与财务研究院, 2010. |

| [2] | 陈钊, 熊瑞祥. 比较优势与产业政策效果——来自出口加工区准实验的证据[J]. 管理世界, 2015, 31(8): 67–80. |

| [3] | 陈仲常, 余翔. 企业研发投入的外部环境影响因素研究—基于产业层面的面板数据分析[J]. 科研管理, 2007, 28(2): 78–84,123. |

| [4] | 樊纲, 王小鲁, 马光荣. 中国市场化进程对经济增长的贡献[J]. 经济研究, 2011(9): 4–16. |

| [5] | 方军雄. 市场化进程与资本配置效率的改善[J]. 经济研究, 2006, 41(5): 50–61. |

| [6] | 方军雄. 所有制、市场化进程与资本配置效率[J]. 管理世界, 2007(11): 27–35. |

| [7] | 郭玥. 政府创新补助的信号传递机制与企业创新[J]. 中国工业经济, 2018(9): 98–116. |

| [8] | 韩炜, 邓渝. 商业生态系统研究述评与展望[J]. 南开管理评论, 2020, 23(3): 14–27. |

| [9] | 李平, 程兆谦, 周是今. “T型战略”: 聚焦与多元化融合的战略布局[J]. 哈佛商业评论(中文版), 2022(4): 128–135. |

| [10] | 李平, 崔喜君, 刘建. 中国自主创新中研发资本投入产出绩效分析——兼论人力资本和知识产权保护的影响[J]. 中国社会科学, 2007(2): 32–42. |

| [11] | 李平, 孙黎. 集聚焦跨界于一身的中流砥柱: 中国“精一赢家”重塑中国产业竞争力[J]. 清华管理评论, 2021(12): 76–83. |

| [12] | 黎文靖, 李耀淘. 产业政策激励了公司投资吗[J]. 中国工业经济, 2014(5): 122–134. |

| [13] | 黎文靖, 郑曼妮. 实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响[J]. 经济研究, 2016, 51(4): 60–73. |

| [14] | 龙小宁, 林志帆. 中国制造业企业的研发创新: 基本事实、常见误区与合适计量方法讨论[J]. 中国经济问题, 2018(2): 114–135. |

| [15] | 聂辉华, 江艇, 杨汝岱. 中国工业企业数据库的使用现状和潜在问题[J]. 世界经济, 2012(5): 142–158. |

| [16] | 钱颖一. 激励与约束[J]. 经济社会体制比较, 1999(5): 7–12,16. |

| [17] | 杨国超, 刘静, 廉鹏, 等. 减税激励、研发操纵与研发绩效[J]. 经济研究, 2017, 52(8): 110–124. |

| [18] | 杨其静. 企业成长: 政治关联还是能力建设?[J]. 经济研究, 2011, 46(10): 54–66,94. |

| [19] | 余明桂, 范蕊, 钟慧洁. 中国产业政策与企业技术创新[J]. 中国工业经济, 2016(12): 5–22. |

| [20] | 周亚虹, 蒲余路, 陈诗一, 等. 政府扶持与新型产业发展——以新能源为例[J]. 经济研究, 2015, 50(6): 147–161. |

| [21] | Aghion P, Cai J, Dewatripont M, et al. Industrial policy and competition[J]. American Economic Journal:Macroeconomics, 2015, 7(4): 1–32. |

| [22] | Arıkan A T, Schilling M A. Structure and governance in industrial districts: Implications for competitive advantage[J]. Journal of Management Studies, 2011, 48(4): 772–803. |

| [23] | Audretsch D B, Lehmann E E. Industrial policy in Italy and Germany: Yet another look[J]. Economia e Politica Industriale, 2016, 43(3): 291–304. |

| [24] | Baldwin R. High-technology exports and strategic trade policy in developing countries: The case of Brazilian aircraft[A]. Helleiner G K. Trade policy, industrialization, and development: New perspectives[M]. Oxford: Oxford University Press, 1992. |

| [25] | Beason R, Weinstein D E. Growth, economies of scale, and targeting in Japan (1955-1990)[J]. The Review of Economics and Statistics, 1996, 78(2): 286–295. |

| [26] | Blonigen B A. Industrial policy and downstream export performance[J]. The Economic Journal, 2016, 126(595): 1635–1659. |

| [27] | Bonvillian W B. Advanced manufacturing: A new policy challenge[J]. Annals of Science and Technology Policy, 2017, 1(1): 1–131. |

| [28] | Brollo F, Nannicini T, Perotti R, et al. The political resource curse[J]. American Economic Review, 2013, 103(5): 1759–1796. |

| [29] | Butos W N, Koppl R G. The varieties of subjectivism: Keynes and Hayek on expectations[J]. History of Political Economy, 1997, 29(2): 327–359. |

| [30] | Chen C J P, Li Z Q, Su X J, et al. Rent-seeking incentives, corporate political connections, and the control structure of private firms: Chinese evidence[J]. Journal of Corporate Finance, 2011, 17(2): 229–243. |

| [31] | Cohen S, Fehder D C, Hochberg Y V, et al. The design of startup accelerators[J]. Research Policy, 2019, 48(7): 1781–1797. |

| [32] | Criscuolo C, Martin R, Overman H G, et al. Some causal effects of an industrial policy[J]. American Economic Review, 2019, 109(1): 48–85. |

| [33] | Das S, Roberts M J, Tybout J R. Market entry costs, producer heterogeneity, and export dynamics[J]. Econometrica, 2007, 75(3): 837–873. |

| [34] | Dougherty D, Hardy C. Sustained product innovation in large, mature organizations: Overcoming innovation-to-organization problems[J]. Academy of Management Journal, 1996, 39(5): 1120–1153. |

| [35] | Duchin R, Ozbas O, Sensoy B A. Costly external finance, corporate investment, and the subprime mortgage credit crisis[J]. Journal of Financial Economics, 2010, 97(3): 418–435. |

| [36] | Foreman-Peck J. Effectiveness and efficiency of SME innovation policy[J]. Small Business Economics, 2013, 41(1): 55–70. |

| [37] | Graham M B W, Landes D S, Mokyr J, et al. Entrepreneurship in the United States, 1920–2000[A]. Landes D S, Mokyr J, Baumol W J. The invention of enterprise[M]. Princeton: Princeton University Press, 2010. |

| [38] | Greenwald B, Stiglitz J E. Helping infant economies grow: Foundations of trade policies for developing countries[J]. American Economic Review, 2006, 96(2): 141–146. |

| [39] | Hall B, Van Reenen J. How effective are fiscal incentives for R&D? A review of the evidence[J]. Research Policy, 2000, 29(4-5): 449–469. |

| [40] | Humphrey J, Schmitz H. The triple C approach to local industrial policy[J]. World Development, 1996, 24(12): 1859–1877. |

| [41] | Itō T. The Japanese economy[M]. Cambridge: MIT Press, 1992. |

| [42] | Krueger A O, Tuncer B. An empirical test of the infant industry argument[J]. The American Economic Review, 1982, 72(5): 1142–1152. |

| [43] | Lazzarini S G. Strategizing by the government: Can industrial policy create firm-level competitive advantage?[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(1): 97–112. |

| [44] | Leifer R, O'connor G C, Rice M. Implementing radical innovation in mature firms: The role of hubs[J]. Academy of Management Perspectives, 2001, 15(3): 102–113. |

| [45] | Lin J Y. New structural economics: A framework for rethinking development[J]. The World Bank Research Observer, 2011, 26(2): 193–221. |

| [46] | Manelici I, Pantea S. Industrial policy at work: Evidence from Romania’s income tax break for workers in IT[J]. European Economic Review, 2021, 133: 103674. |

| [47] | Mazzucato M. The entrepreneurial state[J]. Soundings, 2011, 49(49): 131–142. |

| [48] | Narayanan V K, Fahey L. The relevance of the institutional underpinnings of Porter's five forces framework to emerging economies: An epistemological analysis[J]. Journal of Management Studies, 2005, 42(1): 207–223. |

| [49] | Olley G S, Pakes A. The dynamics of productivity in the telecommunications equipment industry[R]. NBER Working Papers No 3977, 1992. |

| [50] | Reinert E S. Emulation versus comparative advantage: Competing and complementary principles in the history of economic policy[A]. Cimoli M, Dosi G, Stiglitz J E. Industrial policy and development: The political economy of capabilities accumulation[M]. Oxford: Oxford University Press, 2009. |

| [51] | Rodrik D. Industrial policy for the twenty-first century[R]. HKS Working Paper No. RWP04-047, 2004. |

| [52] | Rodrik D. The return of industrial policy[R]. Project Syndicate, 2010. |

| [53] | Simon H. Hidden champions of the twenty-first century: Success strategies of unknown world market leaders[M]. New York: Springer, 2009. |

| [54] | Wang S D, Yang D Y. Policy experimentation in China: The political economy of policy learning[R]. Working Paper 29402, 2021. |

| [55] | Wapshott N. Keynes Hayek: The clash that defined modern economics[M]. New York: W. W. Norton & Company, 2011. |