2023第45卷第9期

2.中国人民大学 商学院, 北京 100872;

3.中国人民大学 企业管理哲学与组织生态研究中心, 北京 100872

2.Business School, Renmin University of China, Beijing 100872, China;

3.Center for Management Philosophy and Organizational Ecosystem, Renmin University of China, Beijing 100872, China

特定干预措施是否值得采用、在哪些方面管用,是现实中常常碰到的问题,但是管理学领域缺乏相应的概念去系统考量。联系当前形势,为了达成阻断新冠肺炎流行的目标,不仅需要足够数量的民众采用某种手段即接种某款疫苗,还需要考虑这款疫苗对接种者避免感染新冠病毒的作用即“有效率”多大(白波,2021)。某一疫苗的“有效率”关涉手段对特定目标实现是否或多大比率上“有用”。本研究将医学界统计意义上的“有效”概念具体化为作用或能力意义上的“效力”(efficacy)概念,并将之与管理学领域已有的“效率”和“效果”概念对比,阐明“效力”概念的独特内涵及应用价值。

对于成员企业数量较多的企业集团来说,战略协同是需要各个企业配合才能实现的群体层面效果,其实现并非易事(Sharapov等,2021)。促进协同是集团总部的重要职责,而协同效应的实现离不开管控手段的选用。对于特定手段的“效力”究竟如何,目前鲜有文献探讨。这就类似于当前疫情下希望“群体免疫”的国度,如果不考虑特定疫苗的“效力”,便难以确保防疫或管理工作的科学有效性。已有文献表明,作为手段,无论是“管控”还是“授权”,都可能实现协同(Egelhoff,2010;Ciabuschi等,2010;Mintzberg,1979;Segars等,1998)。实现路径的差异,显示出殊途同归的结果等效性。究其原因,可能是不同手段所潜存的能力尤其是不同情境下发挥的效力不同,但是现有研究对此重视不足。

依据自然物和人造物均可以提供多种功能或者行动可能性的“可供性”(affordance)

鉴于以上实践及研究考虑,本文拟首先界定管控效力概念,聚焦管控手段所具有的能力本身,而后采用定性比较分析方法,将管控方式和管控效力同时纳入分析框架,考察其对战略协同的组合效应,以期识别出从不同管控方式到战略协同的多条实现路径,并对战略协同的实现机理作详尽解释。考虑到对管控适宜性的评判离不开特定的情境条件,本文提出的研究问题是:不同的管控方式匹配不同的情境条件,通过达到(或未达到)什么效力,从而实现(或未实现)集团成员单位之间的战略协同?

本文的主要贡献在于:第一,通过将效力这一概念创新性地引入组织管理领域,并界定为特定手段有助于达到既定目的的程度,弥补了现有组织管理文献对手段之功效实现的研究缺失,丰富了管理有效性理论。通过提出管控效力概念,明确指出管理手段本身也具有(多种)可供性,使可供性理论的应用超出目前所专注的技术可供性的范畴,拓宽了可供性理论的应用情境。第二,通过明确识别企业集团(未)实现战略协同的多种途径,并借助效力概念对其因果机制进行清晰阐释,从构型观角度增进了有关管控方式与战略协同之间关联的系统性认识。第三,识别转型经济情境下的协同前因和管控方式。不同于既有的基于西方企业集团的研究强调战略管控对战略协同的作用,本文发现,实施从战略到经营双维度的全面管控,或者在有利的情境条件下实行强运营管控,对实现战略协同至关重要。这丰富了有关转型经济背景下大型国有企业集团如何促进战略协同的认识。同时,本文通过加权聚类分析得出的四种“管控方式”也更适合中国的情境。

二、理论分析与研究框架(一)管控方式与战略协同

目前学术界对战略协同的定义还未有统一定论。Ansoff(1965)最早为“协同”赋予战略意义,他将协同视为战略的四个关键要素之一,认为战略可以像“胶合剂”一样将多元化业务有机联系起来,从而实现“2+2=5”。企业集团的战略协同与一般意义上的业务协同不同,它是从集团战略层面促成内部各成员单位进行协调、合作,以便能够动态均衡地适应环境。企业集团为了实现预期的战略协同,可以差异化地选用不同的管控方式(modes)。管控方式反映出集团公司对成员企业施加影响的程度和内容。现今集团管控领域普遍采用的分类法是“四分法”,即战略规划型、战略控制型、财务控制型(Goold和Campbell,1987)和运营管控型,其受到不符合中国情境的诟病,如不能准确反映词语“控制”的含义,不能反映“以制度建设加强过程控制”的特色做法等(中央企业管理提升活动领导小组办公室,2013)。

在管控方式与协同关系的研究上,多数文献局限于讨论集权化或制度化、战略或经营管控等单维度变量对协同的影响。关于集权化与协同的关系,一些学者认为,集权能够优化信息处理(Egelhoff,2010)、激发合作(郝瑾等,2017;Li等,2022),进一步地,战略集权通过建立成员单位间战略相关性,使得集团整体协同尤其是战略协同更易实现(Tsai,2000;Rodriguez和Torres,2020)。另外一些学者认为,分权有利于传递知识(Ciabuschi等,2010)、促进事前学习和跨业务团队合作(Martin和Eisenhardt,2010),因而有更好的协同绩效。在制度化与协同的关系方面,既有学者从降低组织弹性、妨害有益互动角度对制度化提出质疑(Mintzberg,1979),也有学者从知识共享的角度支持制度化有利协同(Segars等,1998)。来自中国国有企业的经验证据表明,制度化对协同具有积极作用(Lin和Germain,2003),但是中国国有企业的制度化程度还不足以支撑协同(Yu和Wu,2011)。战略类制度在支撑集团战略发展的集团控制体系中处于重要补充性地位,经营类制度则并不必要(王璁和王凤彬,2018)。至于经营管控对协同的影响,目前鲜有研究将集团层面的战略协同作为因变量。

总体来说,现有研究虽然关注到管控手段对协同的影响,但对影响的具体路径探究不足,这导致有关管控与协同之间逻辑关联的认识还处于探索中。强管控和弱管控、战略管控和经营管控都可能有利于战略协同,只是由于每种管控手段内蕴的能力不同,加之情境条件不同导致能力发挥的差异,所以出现了差异化的实现路径。这正如因果性研究要对实践具有有用性,就不仅要判定因果效应的规模(△R2)与显著性(“*”号数量),还必须要确定回归系数,即正、负相关性的“斜率”一样。“斜率”代表了特定自变量对既定结果变量产生因果影响的效力(causal efficacy),是一个“关系本体”的概念。通常的因果分析文章并不报告具体的“斜率”,而只是抽象为线性关系是否存在以及相关性符号为正或负。但是,从企业管理者实际的需要来说,只有明确特定举措所具有的因果效力的类型及强度,才能真正有的放矢地采取干预措施。目前管理学界对效力概念不够重视,且缺乏相关的理论和实证研究。借助可供性—实现和工具理性等视角和概念,提出并界定管控效力概念并在此基础上开展实证分析,是本研究的创新之处。

(二)管控效力概念的提出

“可供性”概念来源于生态心理学并于近年扩展到组织管理领域。根据Gibson(2014)的原初定义,可供性是指自然环境为有机生命体提供的行动的可能性。Hutchby(2001)对可供性概念的适用范围作了扩展,认为人造物或其他物种也有可供性,同时,可供性兼具功能属性和关系属性。功能属性指客体所具有的有助于主体参加某项活动的使能(enabling)要素,不同客体具有不同的可供性;关系属性指对不同的主体而言,同一客体的可供性可能是不同的。Strong等(2014)在组织情境中将可供性实现定义为“行动者通过使用技术,利用一种或多种可供性来实现支持组织目标的直接具体结果时所采取的行动”。如果说可供性是特定事物潜在的(多种)可能性,实现就是客观化、具象化的。一个事物可以具有多种可供性(Majchrzak等,2016;Zammuto等,2007),但这些未必能全部实现,而且就某一种可供性来说,在不同的情境下,其实现的程度也不同(Anderson和Robey,2017)。因此,相较于可供性本身,可供性的实现才更能解释组织的价值创造(Tim等,2020;刘祎等,2020)。

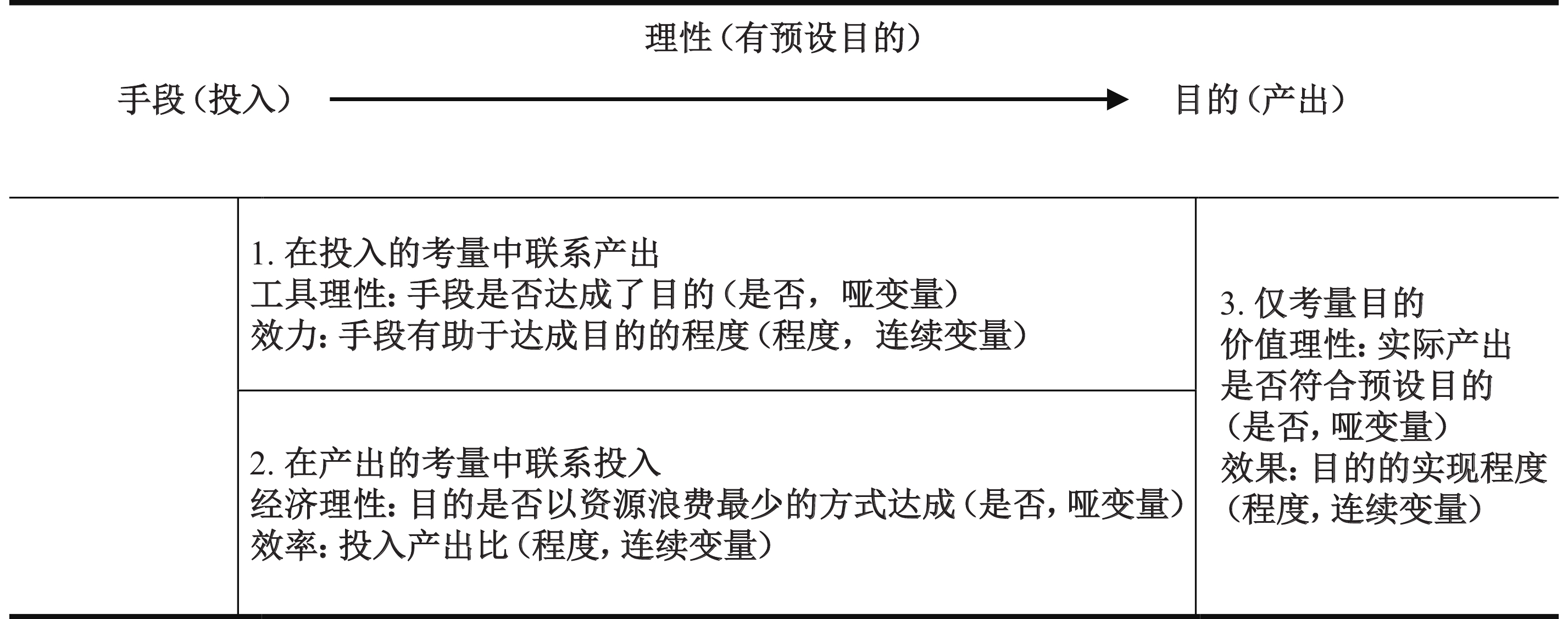

理性的组织会为达成预设目的而合理地选择手段。疫苗的防护价值包括预防感染、预防发病、预防重症化及死亡等不同层次,就说明了手段需要与目的关联起来。为了更清楚地阐释“效力”一词的含义,本文借用“手段—目的”框架,按照关注点和评估环节的不同进行相关概念辨析,如图1所示。工具理性和经济理性(汤普森,2007)都涉及对手段和目的之间连接的评估。其中,工具理性是针对手段是否达成了目的的评估;经济理性则针对是否以资源浪费最少的方式(怎样的手段)达到目的进行评估。与之不同,价值理性(韦伯,1997)评估的对象是目的,而与手段无关,仅针对实际产出是否符合预设目的进行评估。效力与效率一样,连接着投入与产出两端,效率是对应于经济理性的一个量化的概念,效力则是对应于工具理性的一个量化的概念。两者的不同之处在于,效率强调一定产出条件下的投入,效力强调一定投入条件下的产出,意在测量特定手段有助于达成目的的程度。效果无关乎手段,仅关乎预期结果的实现,是对应于价值理性的一个定量的概念。“手段—目的”是一个链条(西蒙,2004),最直接、最初级的目的达成可视为特定手段所具有的可供性或者能力的实现,其导向最高层次的目的达成即组织目标的实现。从这一意义上说,效力可以表征特定手段可供性或者能力的实现程度。从因果关系解释的角度,本文将效力视为“解释项(前因)”,将其导向的高层次目的的达成比如战略协同视为“被解释项(结果)”。

|

| 资料来源:作者根据相关概念含义整理后绘制。 图 1 经济理性(效率)、工具理性(效力)、价值理性(效果)概念的对比 |

基于社会科学重价值理性(效果)、经济学重经济理性(效率)、技术领域重工具理性(效力)的学科分野,管理学领域的知识积累通常来自社会科学和经济学。在此背景下,效力概念在管理学中没有受到应有的重视。然而,凡工具必有其效力,只是程度不同而已。这一普遍性意味着,管控效力的研究亟待加强。管理控制是关于激励员工、协调努力和提供信息的活动(Flamholtz,1996)。它是难以捉摸、褒贬不一的,在涉及其影响或结果时,更是如此(Bredmar,2017)。这意味着,联系特定结果的实现程度来评判某种管控手段是适宜和必要的。管控效力就是对管控手段帮助达到预期结果之有用程度的评估,即对管控手段的可供性或能力的实现程度的评估。管控效力越高,管控手段发挥的能力水平越高,帮助实现预期结果的有用程度就越高;反之,管控手段发挥的能力水平越低,帮助实现预期结果的有用程度就越低。

在管理学领域,“效力”概念没有引起足够的重视,中文语境下较常用的相关概念是“效能”,包括组织效能和自我效能、团队效能等。组织效能(organizaiton effectiveness)是指组织目标的实现程度(Daft,2001),自我效能(self-efficacy)指个体对自己是否有能力去实现目标的认知(Bandura,1997),团队效能是自我效能在团队层面的扩展,是团队成员对团队实现目标的能力的共同认知(Bandura,1982)。组织效能本质上属于“效果”的范畴,是组织层次的“效果”。自我或团队效能与本文的管控效力概念有相近之处,二者都关乎达成目标所需的“能力”。不同之处是,自我或团队效能关注的是微观层次,且侧重于心理的认知,管控效力关注的是组织层次,侧重管控手段能力的实现,更直接地关联现实的目标实现程度而非心理状态,且所指的这类能力并不只有一种,而蕴含着多种功能的“可供”涵义。鉴于国内管理学界对相关概念的译法或称谓并不统一,本研究将efficacy一词译为“效力”,以区别于现有的效能概念。进一步地,这样既可避免与现有多义的“效果”概念混同,还能够与因果效力的内涵相呼应。

(三)管控方式与管控效力的统合

效力表征了一个手段所潜存的能力在实际运用中实现的程度(能力的发挥),它与“怎样”使用这一手段(能力的调用)有关。在现实环境下,能力的调用可能有不同的方式(法式、模式)。这样,能力的发挥与调用,就构成了相互依存、缺一不可的两面。企业集团管控作为一个手段,需要在真正运用的过程中才能显示所蕴含的能力。这就像人工智能领域中,算法是手段,需要与算力相结合,方能显示其处理数据、解决问题的功效。或者犹如杂技表演中,如果只顾开发奇特的玩法,而不顾及表演者的功力能否支撑高技巧动作,就势必使节目表演失败一样。没有以既定能力的潜存为前提,单方面考虑调用的法/式,难以实现预期的目的。然而,现有集团管控文献常常仅注重管控的方式方法,却忽略了对管控效力问题的探讨。

就管控与协同之间关系的研究来说,如果不能将管控的方式和效力统合起来,就难以系统地揭示实现协同的多条差异化路径,更不能清晰地阐明不同管控方式对协同产生影响的因果机制。理论上说,管控方式引致协同的路径可表现为两种形式。第一种是“起点不同,殊途同归”。集团采用的管控方式不同,其调用的管控手段的可供性不同,但却都有可能引致战略协同。第二种为“起点相同,殊途同归”。尽管管控方式相同,同一种可供性在不同情境下实现的程度可能有高有低,这样转化为“集合”后就表现出特定维度效力作为条件有“存在”或“不存在”的差异。将不同维度的管控效力组合起来分析,会得出引致战略协同的不同组态。以上两种情况表明,需要进一步明确路径的构成,也即特定情境下触发了管控手段的哪种可供性及其实现到何种程度。通过阐明不同管控手段或方式对协同产生影响的各维度效力的组合及其配适的情境,才能为现有文献在管控与协同关系上的结论不一致提供清晰的回答和合理的解释。把效力概念解构为多种功能意义上的解释项,是本研究立足于“关系本体”(相当于回归分析中待求解的“斜率”)而对效力之构成与作用的直接测度与分析。

在集团管控领域,权变范式的研究有着悠久的历史。其核心观点为,管控系统的有效性(effectivess)取决于其是否与组织情境适配(Chenhall,2003)。组织情境下的“可供性—实现”理论也认为,情境条件对可供性的实现非常重要(Strong等,2014)。正如杂技表演中,如果想展现奇特的玩法,必须依赖良好的舞台条件去施展表演者的功力,才能收获良好的节目效果。可以认为,任何一种方式方法都需要在实际情境下实现内蕴的能力,才能收到预期的效果。具体对企业集团管控来说,只有在一定的情境条件下才能将管控手段潜在的能力(设计上的可供性)变为现实的效力(在特定情境下实现的可供性),进而促进协同。因此本研究认为,为了解释战略协同这个效果,有必要从构型观(configuration approach)的角度,将方式、效力和情境三者统合考虑以构建因果关系模型。

就管控方式而言,鉴于既有对管控方式的分类未能体现中国企业集团一些特有的做法,本研究拟将管控方式视为由企业集团总部对下属单位采用的管控手段聚合而成的“高阶构念”(Furnari等,2021),通过对战略集权度、经营集权度、战略类制度、经营类制度四个变量的加权聚类得出管控方式的类型。

就管控效力而言,本研究关注企业集团内部的协同,因此,在测量管控效力时,参照“可供性—实现”理论,选取与特定目标(战略协同)具有相关性的变量,涵盖横向联接、信息通达、环境适应、新战略的制定和执行4个维度,它们代表特定管控手段所具有的多种可供性,具体含义见表1。在横向联接方面,已有研究表明,通过加强成员单位间的紧密耦合甚至一体化(Egelhoff,2010),总部集权有助于实现协同经济。在信息通达方面,过度的分权可能不利于总部获取子公司的信息(O’Donnell,2000;Lunnan等,2019)。特别是,当一些协同机会只有总部才能识别时(Goold和Campbell,2002),总部的信息弱势将会使这些机会流失,从而不利于协同。在环境适应方面,由于总部分权提高了子公司的市场响应能力和主动创新性(郝瑾等,2017),当环境变化带来的挑战需要合作才能应对时,子公司可能会主动地发起协同,此时分权有利于提升协同项目的绩效。在新战略的制定和执行方面,现有文献有关战略相关性对于协同的重要意义已有共识(Tsai,2000;Rodriguez和Torres,2020)。鉴于此,本研究推断,在新战略的制定和执行中,加强管控可以使战略像“胶合剂”一样将多元化业务有机地联系起来,从而实现企业集团的整体协同。本研究将管控效力的四个维度纳入分析框架,并与管控方式和情境条件一起进行组态分析,以探寻战略协同实现的路径。

| 维度 | 含义 |

| 横向联接 | 目前采用的管控手段有助于成员单位之间进行业务合作、知识分享、关系协调等 |

| 信息通达 | 目前采用的管控手段有助于集团管理层获取成员单位的信息 |

| 环境适应 | 目前采用的管控手段有助于提升集团对环境变化的响应能力和速度 |

| 新战略的制定和执行 | 目前采用的管控手段有助于集团制定并执行新的战略 |

| 资料来源:作者根据相关文献归纳整理。 | |

就情境变量而言,本研究拟纳入集团组建方式和文化整合度两个情境变量。在中国转型期,由于企业集团组建的行政性色彩(唐文雄等,2000),先有子公司后有母公司、“子强母弱”的情形普遍存在(朱方伟等,2018),母公司由于经验积累和能力培养不足,即便想通过管控去促成横向联接(钱婷和武常岐,2012)等,也会“心有余而力不足”。相较而言,西方企业集团大多数是企业在寻求多元化发展的自然进程中组建的,母公司不存在管控能力或者资源上的劣势,同时又有自然的产权纽带作为基础,母公司所选用管控手段的可供性就较易实现。企业集团的组建方式是否为“先子后母”,成为影响管控效力和协同实现的重要历史基础和情境因素。同时,基于中国本土样本的研究表明,集团文化控制有利于促进研发协同(陈志军等,2018),文化统一是支撑集团战略发展的核心条件(王璁和王凤彬,2018)。在自然进程中组建的企业集团,其文化整合是伴随这一漫长的进程缓慢但有力地形成的(Colpan和Hikino,2018)。与之不同,中国不少国有企业集团受限于非自然的组建方式以及较短的发展历程,文化整合远未达到能够支撑战略协同的程度,管控效力的发挥亦受限于此。所以本研究将文化整合度作为另一个重要的情境变量纳入分析框架。

三、研究方法(一)数据来源

本研究最初的数据来源于笔者所参与的研究团队通过国资委企业改革局向当时的全部117家中央企业发放的结构性问卷,回收104份。剔除一家出现较严重数据缺失的企业,有效问卷回收率为88%。而后通过与一家未回收问卷企业商讨集团管控问题的机会再次发放并回收1份问卷,总共获得实际有效样本104家。本研究所用到的数据是这次问卷调查所获数据的一部分。

(二)分析策略

本研究采用近年来新兴的定性比较分析(Qualitative Comparative Analysis,简称QCA)方法。与传统的统计分析方法相比较,QCA承认因果关系的非对称性,可以考察具有结果等效性的不同条件组合以及多条件间的联动效应(Fiss,2011;Misangyi等,2017)。本研究旨在考察管控方式、管控效力各维度和两个情境变量如何组合和匹配能(未)实现战略协同,故适合采用QCA方法。

(三)变量测量与标定

除对“管控方式”变量采用类型变量赋值和对“文化统一”变量采用间接校准法(Ragin,2008)校准外,本研究对其他前因条件采用直接校准法(Ragin,2008)校准。

1. 结果变量:战略协同度

本研究待解释的结果变量是企业集团各成员单位之间的战略协同程度。借鉴跨国企业管理领域的做法(Mcdonald等,2008),本研究以集团总部管理人员的主观评价来测量战略协同。问卷中设计李克特式5刻度的题项“集团成员单位之间能做到战略协同”。在校准中,设定5和1为模糊集(fuzzy set)“绝对属于”和“绝对不属于”的取值点,以样本均值3.845为定性分界点。

2. 前因条件之一:管控方式

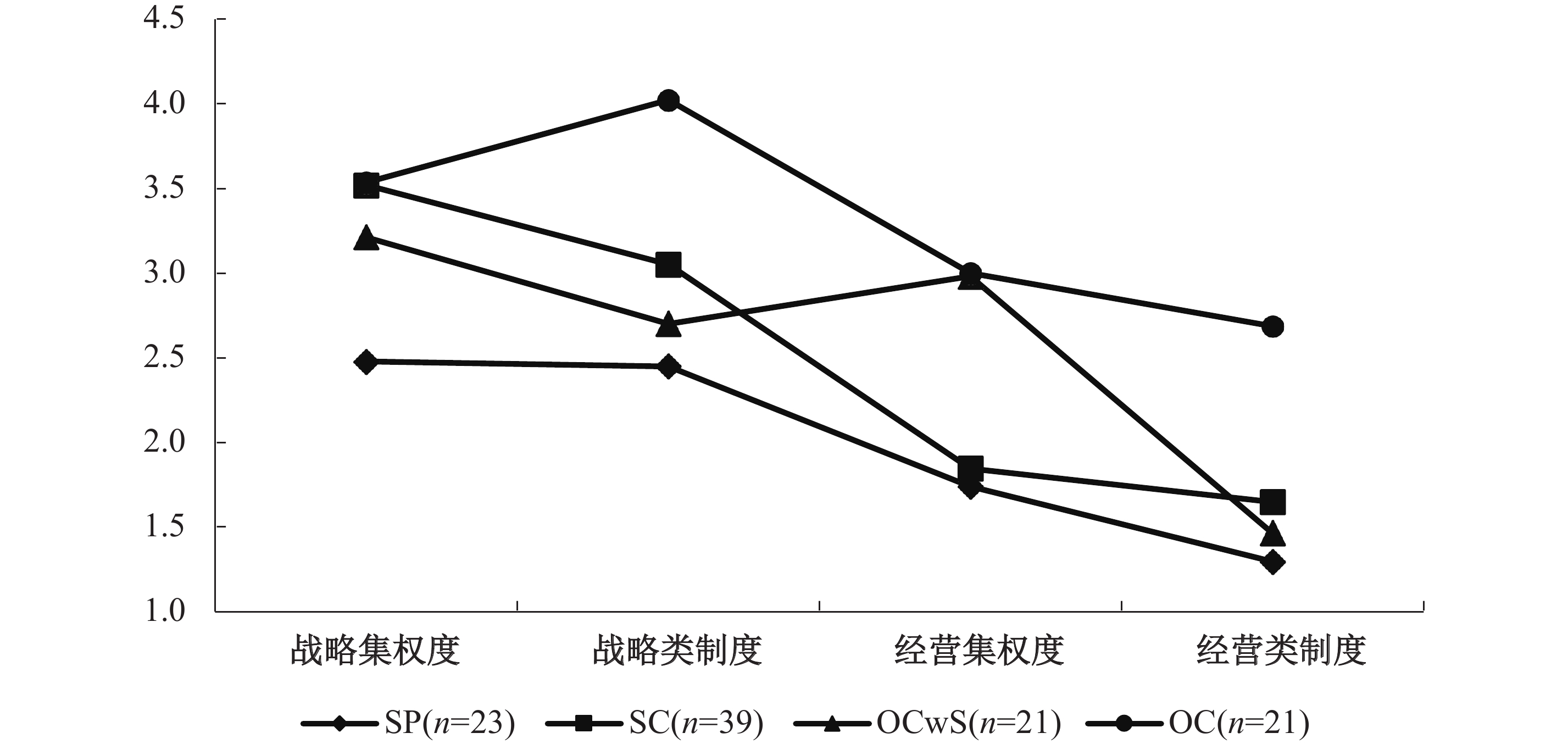

本研究通过对战略集权度、经营集权度、战略类制度、经营类制度四个变量进行加权两步聚类,得出四种管控方式。计算过程说明如下:

(1)战略集权度和经营集权度。这两个变量反映集团总部通过集中决策权对下属单位的战略和经营进行管控的程度。沿袭杨阳等(2015)以及王璁和王凤彬(2018)的问卷设计和权限分类,经营集权度为“6减去经营分权度”,而战略集权度则是具体事项的汇总,即取战略、投资、财务、预算四项战略类权力集中程度的均值。

(2)战略类制度和经营类制度。这两个变量反映集团总部通过制定制度对下属单位的战略和经营进行管控的程度。采用杨阳等(2016)的问卷题项、变量赋值及聚类方法,将25项制度归为战略类、经营类和监管类三大类制度,并以各子制度的平均值作为所属大类制度的取值。

(3)管控方式的两步加权聚类分析。本研究用SPSS22.0软件进行两步聚类分析(Desarbo等,2009)得出管控方式的四种类型:战略规划型、战略控制型、弱战略控制的运营型和全面控制的运营型。它们在四个维度上的均值和均值比较图,见图2。

|

| 注:为便于各维均值比较,制度两维变量由1-4刻度值转化为1-5刻度值,以与权力两维变量的量纲一致。 资料来源:作者根据聚类分析结果绘制。 图 2 管控方式分类及其在各构成维度上的特征对比 |

战略规划型(Strategic Planning,以下简称SP)的特点是战略维度和经营维度均为弱管控,战略控制型(Strategic Contrl,以下简称SC)的特点是战略维度强管控而经营维度弱管控,弱战略控制的运营型(Operational Control with Weak Strategic Control,以下简称OCwS)的特点是战略维度弱管控而经营维度强管控,全面控制的运营型(Operational Control,以下简称OC)的特点是战略维度和经营维度均为强管控。

3. 前因条件之二:管控效力

该组前因反映企业集团的总部通过管控达成某种结果的程度。具体从四个方面来衡量管控效力:①横向联接效力的测量题项包括“目前的集团管控方式有助于加强各个业务单位之间的合作”,“集团有明确的政策和资源推动成员单位分享经验和知识”,以及“集团公司有相应的制度流程来协调解决下属单位间关系问题”,以三个题项均值作为横向联接效力变量的取值;②信息通达效力是以题项“集团公司管理层可及时获取充分信息以推动跨层决策”来测量;③促适应效力是以题项“目前的集团管控方式能够适应变化的市场环境和竞争环境”来测量;④新战略效力是以题项“目前的集团管控方式有利于新战略的制定和执行”来测量。上述题项均采用5刻度的李克特式设计。本研究设定5和1为“绝对属于”和“绝对不属于”的取值点,各变量的样本均值(精确到小数点后三位)为定性分界点。

4. 情境条件之一:集团组建方式

该条件反映企业集团的组建方式是否为先子后母。问卷中设计的“集团组建方式”题项有5个选项:先有子公司、后有母公司,母公司资产剥离或业务分拆,母公司投资建立控股、参股企业,以收购、联盟为主,其他。将勾选“先有子公司,后有母公司”选项的编码为1,其他四种选项的编码为0。

5. 情境条件之二:文化整合度

该条件反映企业集团的文化整合度。问卷中设计有相互关联的两题项,第一题是询问集团内企业文化的多元化程度。第二题是询问集团的企业文化的特色,选项有3个:绩效结果导向,鼓励创新和企业家精神,发挥各自的能动性;细节的控制,执行力至上,强调对计划和领导指令的执行;以流程贯穿的合作文化,强调专业化分工和配合,等级观念弱化。综合上述两题,如果集团总部进行执行力文化管控,文化整合度赋值为5;如果总部进行合作文化管控,文化整合度赋值为3.5;如果集团总部进行绩效导向、自主性的文化管控,文化整合度赋值为2;如果集团文化具有包容性和多元化,并不要求一致,文化整合度赋值为1.5;如果集团未形成统一文化,文化整合度赋值为1;不符合以上情况的,则通过搜集二手资料以人工判断进行相应的赋值,赋值的范围设为1,1.5,2,2.75,3.5,4.25,5。其中,如果赋值为2.75,代表其文化管控是合作文化与绩效文化的混合;如果赋值为4.25,代表其文化管控是合作文化与执行力文化的混合。本研究设定5和1为“绝对属于”和“绝对不属于”的取值点,2.5为定性分界点。

(四)数据分析

本研究采用R软件QCA程序进行数据分析,该程序能同时处理包括类型变量、哑变量和连续变量在内的QCA数据。鉴于校准后的数据同时包括这三类变量,所以该软件是较为便捷和适宜的选择。对于样本量为104的研究来说,当前因条件个数取为7时,能够确保QCA分析结果具有内部效度(Berg-Schlosser和De Meur,2009)。

通过软件标定功能形成模糊集数据后,首先对各前因(作为类型变量的管控方式除外)的两种定性状态进行必要性分析,发现除其中一个前因条件(横向联接效力)之外,其余五个前因条件均对结果变量两个状态即“成员单位间战略协同”(正面结果)和“成员单位间战略不协同”(负面结果)的必要性水平未超过0.9的判定标准(Ragin,2008),因此未能构成解释这对结果的必要条件。而横向联接效力对正面结果即“成员单位间战略协同”的必要性水平为0.907,略高于必要条件的判定标准。为了较完整地考察所有可能的条件构型,本研究在真值表分析中仍旧将横向联接效力这一必要条件纳入,并预设其与待解释的正面结果之间存在因果关系。其次,将标定后的所有数据纳入真值表分析,并设定2为案例数门槛值;依此设定,74%的样本数保留于真值表,基本符合至少保留75%—80%样本的要求(杜运周和贾良定,2017;张明等,2019)。根据相关文献的标准(Ragin,2008;杜运周等,2017),将0.82作为一致率门槛值,并将0.75作为PRI(即Proportional Reduction in Inconsistency)一致率门槛值。再次,根据理论的或实质的知识,预设各前因条件与正、负面结果间是否存在因果关系,并进行软件运行。以既有文献和经验知识为基础,并考虑横向联接效力条件的必要性水平高于0.9,预设横向联接效力和文化整合度两个前因条件的“存在”有助于取得正面结果,预设“先子后母”组建方式的“不存在”有助于取得正面结果。至于其他前因条件,由于缺少其与待解释结果之间关系的确切的依据,本研究认为其“存在或不存在”都可能有助于取得正面结果。基于这些假设,运行R软件QCA程序,分别得到复杂解、简洁解和优化解。最后,遵循既有研究惯例(Fiss,2011;张明等,2019),本研究以整理后的表格形式同时报告简洁解和优化解,并将同时出现在这两类解中的前因条件作为核心条件,仅出现在优化解而未出现在简洁解中的前因条件作为相对边缘的贡献性条件。

四、研究发现表2是QCA结果。它显示,能够实现成员单位间战略协同(即Y,正面结果)的条件构型有7个,其总体一致率为0.98,总体覆盖率为0.68。未能够实现成员单位间战略协同(即~Y,负面结果)的条件构型有3个,一致率为0.99,覆盖率为0.36。进一步的稳健性检验也基本证实了上述研究结果。首先,将PRI一致率门槛值提高为0.78(Skaaning,2011),结果并无差别。其次,尝试剔除两个情境变量进行QCA分析,出现了不对管控方式给予任何限定的战略协同条件构型,但其解释力弱于现有模型。第三,通过调整文化整合度的校准方法,剔除缺失值企业,结果均无明显改善,说明数据处理方式不同导致结果不稳定的风险较低。这些表明,本研究得出的解释模型具有稳健性。以7个条件组合成不同构型的整体分析模型,能够稳健地并且较充分地揭示中国国有企业集团中符合战略协同要求的集团管控方式与其管控效力的组合。

| Y:战略协同 | ~Y:战略不协同 | |||||||||

| 构型编号 | 1a | 1b | 1c | 2a | 2b | 3 | 4 | 5a | 5b | 6 |

| 管控方式 | OC | OC | OC | OCwS | OCwS | SC | SP | SC | SC | SP |

| 管控效力: | ||||||||||

| 横向联接效力 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 信息通达效力 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 促适应效力 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 新战略效力 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 情境条件: | ||||||||||

| 先子后母式 |

|

|

|

|

|

|

||||

| 文化整合度 |

|

|

|

|

||||||

| 构型命名 | 全面管控构型 | 取决于情境条件的强运营管控

构型 |

倚靠效力的强战略管控构型 | 倚靠效力的弱管控

构型 |

先子后母式集团中

缺乏效力的弱运营 管控构型 |

|||||

| 典型案例 | 二重 | 南方电网 | 中粮 | 神华 | 机械

总院 |

中化 | 中材 | ** | ** | ** |

| 一致率 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.995 | 0.989 | 0.968 | 0.965 | 0.999 | 1.000 | 0.971 |

| 覆盖率 | 0.063 | 0.143 | 0.172 | 0.116 | 0.080 | 0.256 | 0.088 | 0.205 | 0.198 | 0.111 |

| 净覆盖率 | 0.017 | 0.009 | 0.037 | 0.089 | 0.026 | 0.256 | 0.088 | 0.046 | 0.039 | 0.111 |

| 总体一致率 | 0.982 | 0.990 | ||||||||

| 总体覆盖率 | 0.684 | 0.355 | ||||||||

注: 或 或

表示该条件存在, 表示该条件存在, 或 或

表示该条件不存在,“空白”表示构型中该条件可有可无; 表示该条件不存在,“空白”表示构型中该条件可有可无; 、 、 或加粗文字表示核心条件, 或加粗文字表示核心条件, 、 、 或不加粗文字表示辅助条件。 或不加粗文字表示辅助条件。资料来源:作者根据R软件运行结果绘制。 |

||||||||||

在表2的各构型中,除了构型6之外,集团管控方式都是核心条件。构型1和2中,实施经营维度严格控制的OC和OCwS管控方式都是核心条件。构型2a和2b中,OCwS型管控方式和有利的情境条件(非先子后母的集团组建方式、高文化整合度)是核心条件,这既彰显了加强运营管控在促进协同方面的重要性,又验证了将情境条件纳入分析框架的合理性。构型3和4的核心条件都包含横向联接效力,这不仅说明管控效力的实现对于集团战略协同的重要意义,也验证了开发管控效力这一构念的必要性。统观各构型发现,在成员单位之间能够战略协同的各个构型中,构型内的机制多为替代关系,互补关系相对较少。这表明,对目前中国大型国企集团来说,替代是其促进成员单位战略协同的主要手段。通过比较2a与3的条件组合,发现战略维度管控与在文化整合度高的企业集团中强化经营维度管控这两类举措之间具有替代关系,也就是,在集团总部在对下属单位的战略控制较弱时,可在文化整合度较高的企业中从经营上强化管控,以实现全方位的管控效力;进一步将构型1b与构型2a比较,发现在文化整合度较高的企业集团中,强化战略维度管控与信息通达效力条件也具有替代性,也就是在信息通达效力缺失的情况下,对因先天原因面临管控难题的企业集团,强化战略维度管控可以克服潜存的“集而不团”问题。

五、构型阐释下面重点围绕各构型内涵的解读讨论相关要素间的联合作用,并就管控方式及其效力与成员单位战略协同度之间的关系提出命题。

(一)战略与运营全面管控构型

由构型1a、1b和1c解释的样本企业是以战略与经营双维度全面管控为核心条件。其中,构型1a的辅助条件是集团并非先子后母式组建,集团管控形成横向联接、信息通达两方面的效力,但未形成促进环境适应和新战略的制定和执行两方面的效力。该构型的代表性案例是中国二重。二重作为中国最大的重大技术装备研制基地之一,其成员单位由研发和制造两大板块构成,是关系国家安全、关系国民经济命脉的基础性、战略性企业。正因如此,集团对成员单位在战略和经营两方面都有较严格的控制。这种管控方式有效促进了成员单位间的横向联接,且在获取信息推动跨层决策方面也表现出高效力。但是,这种全面严格控制会限制下属成员单位的灵活性,影响其对市场和经营环境作出及时响应,同时,集团在制定和执行新战略时效力不佳。与大多数央企的组建方式不同,二重并非以先子后母的方式组建,而是以母公司投资建立控股、参股企业的方式组建,协同的历史基础较好,这为现时阶段成员单位间战略协同提供了重要的条件。

构型1b的辅助条件是企业集团内部文化整合度较高,并且集团管控在横向联接、促进环境适应和新战略制定和执行三方面具有高的效力。该构型的典型案例是南方电网。南方电网覆盖南方五省区,从事与电力相关的投资、建设、运营和购销等业务,以一业为主进行专业化经营。由于业务相对集中于一个领域,成员单位间的协同较易实现。为了尽可能多地识别和开发协同机会以实现经济效益,再加上电力行业对运行稳定和安全的重视也要求集团对属下业务单位进行较为严格的控制,所以采用了OC型管控方式。同时,集团范围内强调合作和专业化分工的文化为成员单位间进行战略协同提供了重要支撑。总部通过从战略到运营的全面管控,使集团成员单位间实现了有效的横向联接,在新战略制定和执行方面也表现出高效力。同时,由于集团处于垄断行业,对各成员单位的灵活响应性要求不高,这使得南方电网在战略和经营的决策权力都集中在总部的全面管控下依然保有了环境适应的效力。这些辅助条件促成了先子后母式集团成员单位之间的战略协同。

构型1c的辅助条件是管控四维效力的全部实现。中粮是该构型的典型案例。作为一家以粮油食品为主业的相关多元化企业集团,中粮从2009年开始实施全产业链战略,业务布局覆盖产业链上中下游的种植/养殖、收储/物流、加工/贸易、品牌食品等所有环节。全产业链战略的实施对成员单位间的战略协同提出了较高的要求。为了实现战略协同,需要集团总部全方位提升其管控效力,尤其是通过经营和战略上的全面控制,有效促进成员单位之间的业务合作、知识共享,在协同出现问题的时候,总部必须能够及时获取相关信息以作出跨层决策,以扫清协同进程中的障碍。除此以外,由于中粮处于自由竞争行业,下游品牌食品环节由于是新进入领域,实力相对薄弱,要想实现下游与中游甚或上游的战略协同,通过管控提高集团整体对市场环境和竞争环境的灵活响应能力也是必不可少的。且在全产业链战略提出和实施的背景之下,要确保集团成员单位间围绕这一“胶合剂”协同行动,还必须通过管控让该新战略的制定和实施稳步推进。

构型1a、1b和1c表明,对于实施从战略到经营双维度全面管控的国企集团来说,在非先子后母式组建的背景下通过管控促进横向联接、信息通达,或者在文化整合度较高的背景下通过管控促进横向联接、环境适应、新战略的制定和执行,或者通过管控促进横向联接、信息通达、环境适应、新战略的制定和执行,可以实现成员单位间的战略协同。

(二)取决于情境条件的强运营管控构型

由构型2a和2b解释的样本企业可统称为取决于情境条件的强运营管控式国企集团。这两个构型的核心条件均为有利的情境条件以及采用施加较强运营管控的OCwS型管控方式。

构型2a的核心条件是文化整合度较高且经营维度强管控,辅助条件是集团管控中形成了横向联接、信息通达、促进环境适应、新战略制定和执行四方面效力。该构型的典型案例是神华集团。神华集团是以煤为基础,集电力、铁路、港口、航运、煤制油与煤化工为一体,产运销一条龙经营的特大型能源企业。神华集团采用OCwS型管控方式,一方面,作为一家以煤炭为基础的企业,由于所处行业的特殊性,经营的安全性和稳定性被视为其立足之本。神华集团的战略和发展理念中对保障安全运营的强调,使集团总部在经营上需要加强对下属单位的严格控制。另一方面,由于神华集团规模庞大,在众多行业领域均有投资,但是总部的战略管理能力有限,无法实施战略和经营都严格控制的运营型管控,因此偏向战略维度放松控制、鼓励探索的运营型管控。与此同时,神华集团的纵向一体化发展战略也要求产、运、销各环节实现较高程度的战略协同,所以,集团必须通过多方面的管控效力去保证成员单位的战略协同。也就是说,通过总部管控举措的落地,促进成员单位的横向沟通和合作,并及时将信息及时充分上报以使管理层对经营状况有充分了解并做出利于协同的跨层决策,且保持一定的灵活性以应对多变的市场竞争环境,以及促进新战略的制定和执行。对集团战略协同形成最重要支撑的是,神华集团形成了统一的企业文化,并以流程贯穿的合作为其着重点,强调专业化分工和配合,等级观念较为弱化。相比管控的四方面效力,这样的文化特点对促成集团成员单位间的战略协同发挥了更为核心的作用。

构型2b的核心条件是集团组建方式为非先子后母并采用经营维度强控制的OCwS型管控方式,辅助条件是集团通过管控形成了信息通达、促进环境适应和新战略制定和执行三方面的效力,至于管控是否形成横向联接效力则可有可无。该构型的代表性案例是机械总院。机械总院是国务院国资委直接监管的中央大型科技企业集团,始建于1956年,是中央企业中唯一从事装备制造业基础共性技术研究的单位。与二重一样,机械总院的组建方式也非先子后母,而是以母公司资产剥离或业务分拆的方式组建,成员单位协同基础好。为了突破行业关键技术瓶颈、提高企业核心竞争力,加强成员单元间的研发合作、协同式创新成为企业的必然选择。在这种背景下,机械总院对下属单位采用经营管控较严格而战略管控不严格的管控方式,通过形成三方面效力达成成员单位的战略协同。首先,经营上的严格管控使得机械总院管理层对各下属单位的经营状况有充分的了解,可以及时获取充分信息以推动跨层决策。第二,机械总院定位于装备制造业,通过技术研发、装备制造、技术服务,为客户提供全面技术解决方案,所以在实施经营管控时着力于提高对市场环境和竞争环境的敏感性和及时响应性。第三,机械总院虽然不强调集团对下属单位的战略控制,但在保障新战略制定和执行方面效力显著。

构型2a和2b表明,对于以文化整合为支撑且放松战略维度控制、强化经营维度控制的国企集团来说,通过管控促进横向联接、信息通达、环境适应以及新战略制定和执行,可以实现成员单位间的战略协同;对于非先子后母式组建且放松战略维度控制、强化经营维度控制的国企集团来说,通过管控促进信息通达、环境适应以及新战略的制定和执行,可以实现成员单位间的战略协同。

(三)倚靠效力的强战略管控构型

构型3存在于采用SC型管控方式的国企集团中,它需要倚靠集团管控的各方面效力,但对集团组建方式和文化统一度情境条件不限定。该构型的核心条件包括管控方式为战略控制程度较高的SC型,以及横向联接和信息通达的效力高,辅助条件为管控具有促进环境适应、有利于新战略制定和执行的效力。鉴于该构型离不开全方位的管控效力作为支撑,且要求总部对集团成员单位在战略维度上严格控制,所以称之为“倚靠效力的强战略管控”构型。

中化是该构型的典型案例。中化作为一家立足市场竞争的综合性跨国企业,集团下属能源、化工、农业、地产和金融五大事业部,由于业务的相关性不是很强,中化总部难以从经营维度上对各成员单位进行严格控制,而主要从战略维度强化控制,所以采用了SC型管控方式。由于非相关业务单位之间协同难度较大,需要通过管控全方位发挥效力,尤其是通过有效的战略控制促成成员单位间的横向联接和自下而上的信息通达,方能实现集团范围内的战略协同。

构型3表明,对于倚靠效力的强战略管控国企集团来说,以管控形成横向联接、信息通达、环境适应以及新战略制定和执行四方面的效力为条件,可以实现成员单位间的战略协同,且这一效应与该集团的组建历史和文化条件无关。

(四)倚靠效力的弱管控构型

构型4与构型3类似,都需要以集团管控的四方面效力为支撑。其核心条件为先子后母式集团且采用战略维度和经营维度控制均不严格的弱管控方式但形成了横向联接的效力,辅助条件为具有信息通达、环境适应、新战略制定和执行的效力。与构型3情境依赖性低不同,构型4中集团历史基础起情境限定的作用,且先子后母式组建历史是核心的条件。具体从样本分布情况来看,采用SP型管控方式的国企集团共计23家,其中半数以上(13家)是以先子后母的方式组建。可见,由于其历史条件的限制,集团总部对其下属成员单位无论从战略维度还是经营维度都不容易严格控制,从而采用了较为宽松的SP型管控方式。

中材集团是采取SP型管控方式的典型案例。作为一家集非金属材料的科研、设计、制造、工程建设、国际贸易业务于一体的相关多元化企业集团,中材拥有直属单位及控股公司69家(其中1家H股和7家A股上市公司,国家级科研设计院所13家)。由于集团以先子后母的方式组建,协同的历史条件并不理想,为了使业务相关的集团成员单位间达成战略协同,需要总部在集团管控中形成全方位的效力,包括促进成员单位间的横向联接、信息自下而上的流通,提高成员单位对市场和竞争环境的灵活适应性,并且确保新战略的制定和执行。尤其是横向联接效力对成员单位间实现战略协同意义重大。

构型4表明,对于倚靠效力的弱管控式国企集团来说,在集团以先子后母的方式组建的背景下,以管控形成横向联接、信息通达、环境适应以及新战略制定和执行的效力为条件,可以实现成员单位间的战略协同。

(五)先子后母式集团中缺乏效力支撑的弱运营管控构型

聚焦“~Y”(负面结果)的QCA分析显示,未能实现成员单位间战略协同的条件构型有3组,出现在先子后母式组建的集团中,是一种“缺乏效力支撑的弱运营管控构型”。其基本特点是,该类集团组建的历史基础不利于协同,并且总部对成员单位的运营管控较弱,采用SC型或者SP型管控方式,且普遍缺乏管控效力的支撑。

除了先子后母式组建外,构型5a和5b的核心条件是集团采用SC型管控方式且横向联接效力较低。对构型5a的集团来说,因为其组建方式是先子后母,协同的历史基础不好,管控实施中又没有在作为核心条件的横向联接效力方面形成应有的效力,在信息通达、环境适应方面形成的效力也很弱,所以该类集团未能使成员单位间达成战略协同。与构型5a相比,构型5b的集团不仅协同基础薄弱,而且未形成集团统一的文化,管控的横向联接、信息通达、环境适应三方面效力也都缺乏,致使该类国企的战略协同没有达成。

构型6与构型5b类似,该类集团内部协同的历史和文化条件不理想,而且因为采取战略和经营两维度控制均较松的SP型管控方式,在关键的新战略制定和执行方面没有形成效力,即使信息通达效力较高,也被先子后母式组建的历史影响所抵消,加之横向联接和环境适应效力都弱,导致集团成员单位间未能达成战略协同。

构型5a、5b和6表明,对于以先子后母方式组建的国企集团来说,当采用的战略控制型管控方式未能得到横向联接效力的支撑,或者当具有信息通达但缺乏新战略制定和执行的效力却采用战略规划型管控方式时,成员单元间战略协同未能实现。

(六)各个战略协同条件构型的比较

进一步对比采用不同管控方式的国企集团实现战略协同的条件构型,可以得到如下发现。

对采用OC型管控方式的国企集团而言,有3组等效的路径,即构型1a、1b和1c,它们的核心条件均为采用OC型管控方式本身。这意味着,如果集团采用OC型管控方式,只要匹配以其他的辅助条件组合,就可以达成集团范围成员单位间的战略协同。

对采用OCwS型管控方式的国企集团而言,存在2组等效的路径,即构型2a和2b,其核心条件都是情境因素,即要么集团组建不是先子后母式,要么集团文化整合度较高,在此基础上从经营维度实行严格控制,再辅以至少实现信息通达、环境适应、新战略制定和执行三方面的效力,就可促使集团成员单位间达成战略协同。

对采用SC型或SP型管控方式的国企集团而言,只存在1组条件构型(分别为构型3和4),核心条件均包括管控形成横向联接效力,且皆要求至少辅之以环境适应和战略发展效力,这与战略不协同的构型中的效力缺失形成了鲜明对比。这表明,如果集团总部对成员单位的运营决策采取放权的方式且相关制度建设不到位,就必须保证其管控实施得到横向联接、信息通达、环境适应和促进新战略等全方位效力,尤其是横向联接效力,只有这样才能确保集团内的战略协同。否则,便会出现战略不协同。

综上可见,集团总部对下属成员单位的管控越全面、越严格,实现集团内战略协同的路径越多,对管控效力条件的要求相对宽松;反之,集团总部对下属成员单位的管控越不全面、越宽松,实现集团内战略协同的路径就越少,对管控效力条件的要求相对更严格。

六、结论与讨论(一)研究结论

本文主要考察了企业集团内部战略协同的实现路径。通过对104家央企数据的定性比较分析得出以下结论:企业集团成员单位间实现战略协同的等效路径有7条,根据其核心条件可区分出4种构型,分别命名为全面管控构型、取决于情境条件的强运营管控构型、倚靠效力的强战略管控构型和倚靠效力的弱管控构型;企业集团总部对下属单位的管控越全面、越严格,实现成员单位间战略协同的路径越多,对管控发挥效力的要求越宽松;企业集团未能实现成员单位间战略协同的原因在于,面对不利于实现协同的情境条件,集团总部对成员单位的运营管控较弱且管控效力不足。

(二)理论贡献

第一,将效力这一概念创新性地引入组织管理领域,丰富了管理有效性理论,拓展了可供性理论的适用范围。效力概念尽管在多个领域颇具适用性,但尚未引起足够的重视。通过吸收可供性理论视角,将工具理性意义上的效力概念引入并界定为特定手段有助于达到既定目的的程度,弥补了现有组织管理文献对手段之功效实现的研究缺失,让某种法/式对能力的调用与潜存能力本身这两种支撑定义更精准和细化。同时,效力作为测量可供性实现程度的概念,具有不同的维度,这不仅反映了“可供性”内蕴的多种功能的含义,而且通过将“可供性”意指的多种功能从“潜在”化为“实现”,建立了“可供性”概念与实证研究中试图量化但未获解释的“因果效力”之间的关联。本文使回归分析方法下蕴涵的因果效力从统计结果“现身”为现实存在。这一尝试体现了研究关注点从以“因素”为本体到以“关系”为本体的转向,促进了传统回归分析方法下作为统计结果出现的因果效力从“平均”状态具体化为特定手段或方式产生作用的效力。通过界定管控效力概念,明确指出管理手段本身也具有多种功能上的可供性,使可供性理论的应用超出目前所专注的技术可供性的范畴,从而拓宽了可供性理论的应用情境。QCA分析得出的战略协同构型中有两个构型的核心条件是管控效力,这不仅说明管控效力对战略协同具有重要意义,也突显了开发管控效力乃至效力这一构念的理论价值。

第二,从可供性—实现的角度建立管控和协同的关系模型,形成了一个兼容不同观点的整合性分析框架。现有研究在管控和协同的关系上没有清晰一致的认识,尤其是管控方式和协同的逻辑连接有待探索。本文从因果关系的能力观和可供性—实现的角度提出,无论何种管控手段,都可能实现协同,原因是不同的手段所蕴含的能力各异,并且在特定的情境下能力发挥的水平不同。本文通过明确识别企业集团(未)实现战略协同的多种途径,并借助效力概念对其因果机制进行清晰阐释,从构型观角度增进了有关管控方式与战略协同之间关联的系统性认识。

第三,识别转型经济情境下的协同前因和管控方式。既有的基于西方企业集团的研究认为,战略管控对战略协同的达成有重要作用。但本文发现,在达成战略协同的所有构型中,战略维度管控仅在一个构型中作为核心条件存在,与之对比,战略与经营双维度强管控以及有利的情境条件与经营维度强管控的匹配显得较为核心和重要。这可能与我国国有企业集团行政管理式的组建过程有关。在这一背景下,我国企业集团管控首先需要解决“管不住、管不了”的问题,因而集团总部倾向于以较大的强度和深度进行管控,偏重于业务细节和经营过程强管控的运营型管控成为较适宜的选择,这样可以增强总部对下属单位的“可控感”,这种“可控感”使得管理层认为集团较易达成战略协同。这一研究发现丰富了有关转型经济背景下大型国有企业集团如何促进战略协同的认识。同时,既有的对“管控方式”的分类未能体现中国企业集团一些特有的做法,本文通过综合考虑战略集权、经营集权、战略类制度和经营类制度四个维度,加权聚类分析得出四种“管控方式”,更适合中国情境。

(三)管理启示

通过对集团成员单位间达成战略协同的条件构型的实证分析,本文识别出有多种路径可以帮助企业集团实现战略协同。集团化企业可依此选择适合自己的路径,也就是根据自身的历史和文化情境条件,匹配合适的管控方式并以特定的管控效力来支撑,以实现集团战略协同。具体建议包括以下两点:第一,适当强化经营管控。当企业集团实施战略和经营全面管控时,有较多条路径实现战略协同。特别是,当企业集团是以非先子后母的方式组建或者文化整合度较高时,可以适当弱化战略管控,但经营管控不可松懈。在进一步加大授权放权力度以激发创新创造活力的国企改革背景之下,强化经营管控的一个可能选择,就是建立并完善相关经营制度,打破目前存在的“权力的集中度和制度的完备性趋于一致”的桎梏,真正将“权力关进制度的笼子”,实现权力和制度的“互补”。第二,重视管控效力的达成。无论情境条件如何、采用何种管控方式,实现战略协同都需要以管控效力的达成作为核心或辅助条件,因此企业集团总部理应重视工具理性意义上的管控效力。集团管理层需要主动作为,促成成员单元之间的横向联接、自下而上的信息通达,同时也不可忽视发挥既定管控方式在新战略制定和执行以及集团适应外部环境方面的效力。不仅要“管得住,管得了”,更要“管得好”,切实提升科学管控能力,增强管控措施的有效性。

(四)局限与展望

第一,囿于样本量限制,本文只考察了四维的管控效力与管控方式、两个集团情境条件的匹配对战略协同的影响。未来研究可将其他方面的效力和情境因素,比如制度、行业、资源等因素,加入分析框架中,以进一步增强模型的解释力。第二,本文是一项基于经验数据的探索性理论构建研究,得出的结论还需在将来以大样本进行实证检验,由此对多条件组合模型做出修正或完善,以提高理论的普适性。

| [1] | 陈志军, 马鹏程, 闵亦杰, 等. 集团文化控制、战略匹配与子公司绩效[J]. 管理评论, 2018, 30(6): 163–172. |

| [2] | 杜运周, 贾良定. 组态视角与定性比较分析(QCA): 管理学研究的一条新道路[J]. 管理世界, 2017(6): 155–167. |

| [3] | 郝瑾, 王凤彬, 王璁. 海外子公司角色分类及其与管控方式的匹配效应——一项双层多案例定性比较分析[J]. 管理世界, 2017(10): 150–171. |

| [4] | (美)赫伯特•A•西蒙著, 詹正茂译. 管理行为[M]. 北京: 机械工业出版社, 2004: 66-69. |

| [5] | 刘祎, 王玮, 苏芳. 工业大数据背景下企业实现数字化转型的案例研究[J]. 管理学刊, 2020, 33(1): 60–69. |

| [6] | 钱婷, 武常岐. 中国国有企业集团: 基于情境化特征的探讨[J]. 经济学动态, 2012(4): 51–61. |

| [7] | (德)马克斯•韦伯著, 林荣远译. 经济与社会(上卷)[M]. 北京: 商务印书馆, 1997: 56. |

| [8] | 唐文雄, 吴广谋, 盛昭翰. 企业集团化过程中政府作用的理论思考[J]. 中国软科学, 2000(6): 35–39. |

| [9] | 王璁, 王凤彬. 大型国有企业集团总部对成员单位控制体系的构型研究——基于102家中央企业的定性比较分析[J]. 南开管理评论, 2018, 21(6): 185–197. |

| [10] | 杨阳, 王凤彬, 戴鹏杰. 集团化企业制度同构性与决策权配置关系研究[J]. 中国工业经济, 2016(1): 114–129. |

| [11] | 杨阳, 王凤彬, 孙春艳. 集团化企业决策权配置研究——基于母子公司治理距离的视角[J]. 中国工业经济, 2015(1): 108–120. |

| [12] | (美)詹姆斯•汤普森著, 敬乂嘉译. 行动中的组织: 行政理论的社会科学基础[M]. 上海: 上海人民出版社, 2007: 18. |

| [13] | 张明, 陈伟宏, 蓝海林. 中国企业“凭什么”完全并购境外高新技术企业——基于94个案例的模糊集定性比较分析(fsQCA)[J]. 中国工业经济, 2019(4): 117–135. |

| [14] | 郑大庆, 王雨, 陈文波. 企业社会化网络如何影响企业价值创造?——一个研究述评[J]. 外国经济与管理, 2020, 42(7): 137–152. |

| [15] | 中央企业管理提升活动领导小组办公室. 企业集团管控[M]. 北京: 团结出版社, 2013: 14-15. |

| [16] | 朱方伟, 宋昊阳, 王鹏, 等. 国有集团母子公司管控模式的选择: 多关键因素识别与组合影响[J]. 南开管理评论, 2018, 21(1): 75–87. |

| [17] | Anderson C, Robey D. Affordance potency: Explaining the actualization of technology affordances[J]. Information and Organization, 2017, 27(2): 100–115. |

| [18] | Ansoff H I. Corporate strategy: An analytic approach to business policy for growth and expansion[M]. New York: McGraw-Hill, 1965. |

| [19] | Bandura A. Self-efficacy mechanism in human agency[J]. American Psychologist, 1982, 37(2): 122–147. |

| [20] | Bandura A. Self-efficacy: The exercise of control[M]. New York: W. H. Freeman, 1997. |

| [21] | Berg-Schlosser D, De Meur G. Comparative research design: Case and variable selection[A]. Rihoux B, Ragin C C. Configurational comparative methods: Qualitative Comparative Analysis (QCA) and related techniques[M]. Los Angeles: Sage, 2009: 19-32. |

| [22] | Bredmar K. Digitalisation of enterprises brings new opportunities to traditional management control[J]. Business Systems Research Journal, 2017, 8(2): 115–125. |

| [23] | Chenhall R H. Management control systems design within its organizational context: Findings from contingency-based research and directions for the future[J]. Accounting, Organizations and Society, 2003, 28(2-3): 127–168. |

| [24] | Ciabuschi F, Martín O M, Ståhl B. Headquarters’ influence on knowledge transfer performance[J]. Management International Review, 2010, 50(4): 471–491. |

| [25] | Colpan A M, Hikino T. Business groups in the west: Origins, evolution, and resilience[M]. Oxford: Oxford University Press, 2018. |

| [26] | Daft R L. Organization theory and design[M]. 7th ed. New Jersey: South-Western College, 2001. |

| [27] | Desarbo W S, Atalay A S, Blanchard S J. A three-way clusterwise multidimensional unfolding procedure for the spatial representation of context dependent preferences[J]. Computational Statistics & Data Analysis, 2009, 53(8): 3217–3230. |

| [28] | Egelhoff W G. How the parent headquarters adds value to an MNC[J]. Management International Review, 2010, 50(4): 413–431. |

| [29] | Fiss P C. Building better causal theories: A fuzzy set approach to typologies in organization research[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(2): 393–420. |

| [30] | Flamholtz E. Effective organizational control: A framework, applications, and implications[J]. European Management Journal, 1996, 14(6): 596–611. |

| [31] | Furnari S, Crilly D, Misangyi V F, et al. Capturing causal complexity: Heuristics for configurational theorizing[J]. Academy of Management Review, 2021, 46(4): 778–799. |

| [32] | Goold M, Campbell A. Strategies and styles: The role of the centre in managing diversified corporations[M]. Oxford: Basil Blackwell, 1987. |

| [33] | Goold M, Campbell A. Parenting in complex structures[J]. Long Range Planning, 2002, 35(3): 219–243. |

| [34] | Hutchby I. Technologies, texts and affordances[J]. Sociology, 2001, 35(2): 441–456. |

| [35] | Li D H, Yang Z N, Ma P C, et al. Cooperation and competition among subsidiaries in a business group: Their impacts on innovation[J]. Management Decision, 2022, 60(6): 1662–1682. |

| [36] | Lin X H, Germain R. Organizational structure, context, customer orientation, and performance: Lessons from Chinese state-owned enterprises[J]. Strategic Management Journal, 2003, 24(11): 1131–1151. |

| [37] | Lunnan R, Tomassen S, Andersson U, et al. Dealing with headquarters in the multinational corporation: A subsidiary perspective on organizing costs[J]. Journal of Organization Design, 2019, 8(1): 12–24. |

| [38] | Majchrzak A, Markus M L, Wareham J. Designing for digital transformation: Lessons for information systems research from the study of ICT and societal challenges[J]. MIS Quarterly, 2016, 40(2): 267–277. |

| [39] | Martin J A, Eisenhardt K M. Rewiring: Cross-business-unit collaborations in multibusiness organizations[J]. Academy of Management Journal, 2010, 53(2): 265–301. |

| [40] | Mcdonald F, Warhurst S, Allen M. Autonomy, embeddedness, and the performance of foreign owned subsidiaries[J]. Multinational Business Review, 2008, 16(3): 73–92. |

| [41] | Mintzberg H. The structuring of organizations[M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1979: 88-91. |

| [42] | Misangyi V F, Greckhamer T, Furnari S, et al. Embracing causal complexity: The emergence of a neo-configurational perspectiv[J]. Journal of Management, 2017, 43(1): 255–282. |

| [43] | O’Donnell S W. Managing foreign subsidiaries: Agents of headquarters, or an interdependent network?[J]. Strategic Management Journal, 2000, 21(5): 525–548. |

| [44] | Ragin C C. Redesigning social inquiry: Fuzzy sets and beyond[M]. Chicago: University of Chicago Press, 2008: 85-105, 136. |

| [45] | Rodriguez C, Torres J. Central coordination and profitability in large Latin American business groups[J]. Journal of Business Research, 2020, 119: 599–609. |

| [46] | Segars A H, Grover V, Teng J T C. Strategic information systems planning: Planning system dimensions, internal coalignment, and implications for planning effectiveness[J]. Decision Sciences, 1998, 29(2): 303–341. |

| [47] | Sharapov D, Kattuman P, Rodriguez D, et al. Using the SHAPLEY value approach to variance decomposition in strategy research: Diversification, internationalization, and corporate group effects on affiliate profitability[J]. Strategic Management Journal, 2021, 42(3): 608–623. |

| [48] | Skaaning S E. Assessing the robustness of crisp-set and fuzzy-set QCA results[J]. Sociological Methods & Research, 2011, 40(2): 391–408. |

| [49] | Strong D M, Volkoff O, Johnson S A, et al. A theory of organization-EHR affordance actualization[J]. Journal of the Association for Information Systems, 2014, 15(2): 53–85. |

| [50] | Tsai W. Social capital, strategic relatedness and the formation of intraorganizational linkages[J]. Strategic Management Journal, 2000, 21(9): 925–939. |

| [51] | Tim Y, Hallikainen P, Pan S L, et al. Actualizing business analytics for organizational transformation: A case study of Rovio Entertainment[J]. European Journal of Operational Research, 2020, 281(3): 642–655. |

| [52] | Yu T Y, Wu N Q. Bureaucratic hierarchy vs. feudal hierarchy: A study on the organizational culture of China’s SOEs[J]. International Journal of Business and Management, 2011, 6(2): 139–146. |

| [53] | Zammuto R F, Griffith T L, Majchrzak A, et al. Information technology and the changing fabric of organization[J]. Organization Science, 2007, 18(5): 749–762. |