2023第45卷第8期

2.重庆大学 公司财务与会计治理创新研究院,重庆 400044;

3.浙江工商大学 会计学院, 浙江 杭州 310018

2.Innovation Institute of Corporate Finance and Accounting Governance, Chongqing University, Chongqing 400044, China;

3.Department of Accounting, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou 310018, China

当前阶段的经济下行、全球疫情和国际竞争格局变迁极大地增加了经济环境的不确定性,并引发金融市场动荡。为维护宏观经济与金融市场稳定,习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上强调,要“防止经济运行滑出合理区间,防止短期冲击演变成趋势性变化”。近年来的政府工作报告也都明确提出要“压实地方属地责任、部门监管责任和企业主体责任,加强风险预警、防控机制和能力建设”。实践中,优化治理结构(李琳等,2009;Bernile等,2018)、实施稳健战略(卢闯等,2011)、严控经营杠杆(周茜等,2020;许晓芳等,2020)是防范企业经营风险、实现企业高质量发展的重要举措,也是防范化解系统性金融风险的微观基础。随着数字经济时代的来临,数字技术在企业应对新冠疫情和国际竞争环境的不利冲击中发挥了积极作用(单宇等,2021;王墨林等,2022)。《“十四五”数字经济发展规划》中明确提出,要协同推进数字产业化和产业数字化,赋能传统产业转型升级。

在实体经济与数字经济深度融合的商业情境下,数字化发展是否为企业合理控制风险提供了新的技术支撑和实践路径,这是一个值得思考的重要现实问题。特别是从实务界与学术界关于数字化的已有探讨中,人们尚无法得出一致的回答。埃森哲《中国企业数字转型指数报告(2020)》显示,我国仅有7%的企业成功克服了环境动荡带来的压力,其共同特点是将数字技术作为业务转型的重要途径和赋能手段。波士顿咨询集团也指出,数字化能够帮助企业在危机中保持弹性,保护企业及其员工免受危机或衰退等因素的影响。文献研究表明,数字化缓解了信息不对称(吴非等,2021b),推动了组织变革(刘政等,2020;单宇等,2021),促进了企业价值共创(刘启雷等,2022),这些都可能降低环境不确定性导致的决策风险。然而,也有研究指出,企业信息技术投入存在“索洛悖论”

相关研究表明,数字技术应用能够强化和升级企业动态能力(吴瑶等,2022;Lim等,2011;王墨林等,2022)。依据动态能力理论,这有利于企业及时感知外部信息与市场机会,提升资源整合、构建和配置的合理性(Teece等,1997;焦豪等,2021)。而企业风险控制的本质是将更加丰富和差异化的信息纳入经营决策过程,进而实现对不确定情境下风险的及时识别和化解(李琳等,2009)。因此,数字技术驱动的动态能力构建对于优化企业决策、降低风险水平可能具有积极作用。本文认为,随着数字化进程加深,动态能力的提升能够有效缓解企业风险。

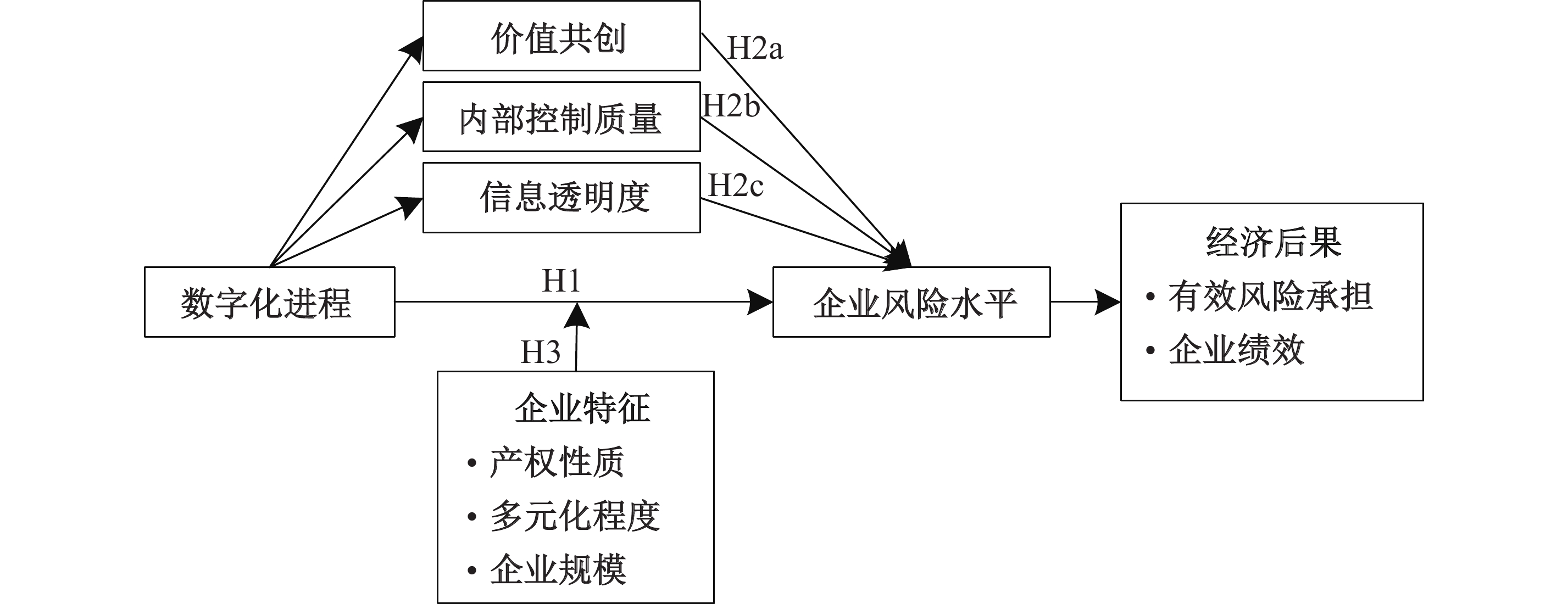

为进一步厘清数字化进程与企业风险防御的关系,本文首先构建“数字化进程—动态能力提升—企业风险”的分析框架,设计数字化进程影响企业风险水平的主效应研究模型。其次,揭示数字化进程影响企业风险水平的作用机制,探索价值共创、内部控制质量、信息透明度在数字化进程与企业风险水平间的中介作用。再次,建立有调节的理论模型,探析数字化进程影响企业风险水平过程中可能存在的情境制约,考察产权性质、多元化程度及企业规模的调节作用。最后,设置数字化进程的经济后果模型,综合验证数字化进程对有效风险承担及企业绩效的影响作用。本文还利用2010—2020年沪深A股上市公司数据对相关模型和理论假设做了实证检验。理论模型如图1所示。

|

| 图 1 理论模型 |

本文的贡献体现在以下几个方面:首先,从组织变革和数字化视角深化了对企业风险水平影响因素的理解。已有文献侧重于考察制度环境(Acharya等,2011;Dichev和Tang,2009;金智等,2017;严楷等,2019;杨瑞龙等,2017;周泽将等,2019)、公司治理(Faccio等,2011;Boubakri等,2013;李文贵和余明桂,2012;李小荣和张瑞君,2014)、高管个体特质(Faccio等,2016;宋建波等,2017;余明桂等,2013)等因素对企业风险水平的影响效应和传导机理。与之不同,本文基于当前数字经济与实体经济深度融合的现实背景,从动态能力视角揭示了组织变革和数字化进程对企业决策能力和风险控制水平的影响,是对过往文献的重要补充。其次,拓展了对数字化经济后果的理论认知。数字化是近年来经济管理领域研究热点问题,已有学者从提升企业效率(刘淑春等,2021;戚聿东和肖旭,2020;吴非等,2021b;赵宸宇等,2021)、驱动组织变革(刘政等,2020)、拓展企业边界(袁淳等,2021)等方面进行了深入讨论。本文将研究视角拓展至微观决策层面,深刻揭示了数字化进程对企业风险水平的影响效应和传导机理,为理解技术变革如何影响企业可持续竞争力提供了新思路。最后,丰富了动态能力与企业风险领域的研究文献。已有研究揭示了动态能力在企业应对组织变革风险中的积极作用(Teece和Leih,2016;谢康等,2016)。本文重点关注企业经营风险控制问题,并发现基于数字化发展构建的动态能力对强化企业风险防控、促进企业稳健经营和高质量发展具有显著的积极效果。这为企业发展动态能力的积极作用提供了增量证据。

二、理论分析与研究假设(一)数字化进程与企业风险水平

企业风险是指未来不确定性对企业经营目标实现的影响,一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等

数字化作为一种融合了信息技术、计算技术、通信技术和连接技术的复杂技术系统,与组织结构和业务流程改进相结合后,有助于企业动态能力的开发和作用发挥(Lim等,2011;王墨林等,2022;吴瑶等,2022)。具体而言,动态能力是企业整合、构建和重构组织内外部资源与能力以适应快速变化的外界环境的能力(Teece,2007),可以分为感知能力(sensing)、获取能力(seizing)和转换能力(reconfiguration;Teece,2007;李彬等,2013)。

其中感知能力是指企业为识别机会与威胁对市场进行了解和分析的能力。随着数字化进程加深,企业凭借大数据、云计算等数字技术,能够收集到大量企业内部数据、个人数据、社交网络数据和其他利益相关者数据。通过自动化、智能化的工具对数据进行处理和加工,企业便能更快捷地识别环境变化中存在的机会或威胁,进而实现感知能力的提升。获取能力是指企业抓住市场机遇,对产品、流程或服务进行创新的能力。在新的机会或威胁被感知后,企业可以在互联网、物联网、3D打印等数字技术的支持下快速实现对经营流程、产品及服务的调整和创新,即增强了获取能力。转换能力是指通过增强、合并、保护以及必要时重新配置企业的无形和有形资产来保持竞争力的能力。企业创建在线平台、智能终端等数字化平台能够实现与用户基于数据的信息分享。通过数字化平台的快速沟通和反馈机制,利益相关者能够参与企业的产品设计、生产、销售等环节,实现与企业的协同演化和价值共创(戚聿东和肖旭,2020)。该模式可以有效地增强企业日常经营中的外部监督力量,促使企业不断加强内部自治,持续提升内部管理水平,进而强化转换能力。

由此可见,数字化进程有助于企业构建和增强动态能力。依据动态能力理论,动态能力提升使企业更好地感知外部机遇与威胁,提升资源配置决策的合理性(Teece等,1997),而合理化决策能够显著抑制企业风险水平(Cheng,2008;Bernile等,2018;李琳等,2009;权小锋和吴世农,2010)。因此,数字化进程通过构建和发展动态能力可以有效控制企业风险水平。基于上述分析,本文提出假设1:

H1:数字化进程与企业风险水平负相关。

(二)数字化进程对企业风险水平的影响机制

企业数字化进程通过强化感知、获取、转换的动态能力,提升了对消费者需求响应程度,规范和优化了管理流程,提高了信息的处理和利用效率。其中对消费者需求响应速度的提升可以促进企业与利益相关者的价值共创;管理流程的规范和优化有利于提升企业内部控制质量;信息处理和利用效率的提高有助于企业向外输出更多信息,提升信息透明度。这些变化恰好可以改进企业决策质量,进而降低企业风险水平(李琳等,2009;权小锋和吴世农,2010;Bernile等,2018)。基于此,本文接下来将从动态能力视角切入,具体从上述三条路径阐述数字化进程对企业风险水平的作用机制。

首先,数字化进程有利于赋能价值共创。价值共创(Value co-creation)是指企业与客户在价值创造活动中的联合行动(Grönroos,2012;孙新波等,2021;李树文等,2022),强调通过特别的流程和机制与利益相关者构建形成生态伙伴关系,从而挖掘客户潜在需求,优化用户体验(Xie等,2016)。由数据驱动的动态能力使得企业能够及时感知和捕捉外部市场需求,并通过智能化、物联网、互联网技术让用户参与到生产方向或战略模式的调整决策中,从而实现与利益相关者价值共创(肖静华等,2014)。这种与消费者形成协同演化的价值创造模式可以让企业拥有更多异质性资源,有利于改善企业在制定经营决策容易出现的信息掌握不全、知识能力欠缺等问题。如此一来,决策偏差的概率大大降低,风险水平能够得到有效控制(Cheng,2008;李琳等,2009)。Li等(2021)研究表明,藉由多方联动和价值共创,企业可以提高信息感知和危机响应能力,提前采取措施避免核心业务受到不利冲击。

其次,数字化进程有利于改善内部控制质量,降低决策风险。数据驱动的动态能力能够提高企业内部控制的精准性。数字技术不仅有助于企业获取外部环境信息,还有利于快速收集与处理运营管理过程中产生的实时数据,进而系统地掌握内部运营管理过程中的状态信息。这些信息能够帮助管理者精准、动态地感知内部经营活动的潜在风险因素,进而优化内部控制质量,缓解决策风险(戚聿东和肖旭,2020)。数字化也通过提升转换能力加速了内部控制智能化水平,这有助于降低由个人主观因素导致的决策失误概率,优化决策效率。比如,企业利用人工智能、机器学习和大数据等技术对组织、流程和规则进行重构,打破部门信息孤岛,提高内部信息沟通效率,逐步实现管理/治理智能化(陈德球和胡晴,2022)。在更加智能化的内部管控下,管理者的主观操纵空间被压缩,其决策认知错误和机会主义行动等决策风险得到有效缓解。

最终,数字化进程也有利于增强信息透明度,缓解信息不对称风险。企业在数字化进程中会产生和收集大量原始信息数据,强大的动态能力可以在有效时间内感知、收集、处理这些信息,产生较多可利用的信息资源(Rialti等,2019),从而强化信息传递实时性和披露全面性。更加丰富的信息披露有利于企业向市场释放更多经营信号、增强透明度(吴非等,2021b)。信息透明度改善可以吸引更多投资者和分析师关注,从而对大股东和内部管理者的决策形成有效监督。有研究表明,当管理层决策受到投资者监督的力度增大时,其决策过程更加谨慎、代理成本明显降低、企业风险得到缓解(权小锋和吴世农,2010)。外部监督也能有效抑制大股东“掏空”行为,降低经营业绩出现极端值的概率(Cheng等,2020;卢闯等,2011)。基于上述分析,本文提出假设2:

H2a:价值共创对数字化进程与企业风险水平之间的关系起中介作用。

H2b:内部控制质量对数字化进程与企业风险水平之间的关系起中介作用。

H2c:信息透明度对数字化进程与企业风险水平之间的关系起中介作用。

(三)企业特征的调节作用

考虑到数字化转型是一项系统性的企业变革(戚聿东和肖旭,2020;Porfirío等,2021;曾德麟等,2021),当企业面临较小的变革阻力时,动态能力的构建和培育效果更强,对企业风险的作用程度也可能更大。例如,国有企业数字化发展任务更加紧迫,且相较于民营企业更容易获得数字化发展的必要资源;多元化程度低的企业业务复杂度小,数字化进程中职能的适应性调整难度更低;小规模企业灵活性更高,能够快速调整组织结构和业务范围以适应数字化发展要求。因此,具有不同特征的企业在数字化进程中面临的变革阻力存在差异,这可能导致数字化进程对企业风险水平的抑制效果存在差异。

(1)产权性质

在国家大力推动实体经济与数字经济相互融合的宏观背景下,国有企业作为履行国家使命的重要市场主体,自然要发挥数字化转型的主力军作用(戚聿东等,2021)。2020年,国务院国资委还发布《关于加快推进国有企业数字化转型工作通知》从制度层面上对促进国有企业数字化发展提出了制度性要求。不仅如此,当前国有企业正处于深化改革的重要阶段。数字技术与企业变革的深度融合有利于促进企业创新、改善绩效和防范风险(刘启雷等,2022;吴非等,2021b;单宇等,2021),因而国有企业推进数字化进程的意愿更加强烈。此外,国有企业也拥有更好的资源基础。尤其是在金融资源方面的优势,能够为数字化发展提供支撑(吴非等,2021a)。因此,在数字化发展意愿和资源条件的共同作用下,国有企业数字化进程的阻力相较于民营企业更小,动态能力构建和作用效果更加明显,对企业风险水平的抑制作用可能更强。基于此,我们提出假设3a:

H3a:相较于民营企业,数字化进程与企业风险水平的负向关系在国有企业中更强。

(2)多元化程度

多元化企业的组织形式更加复杂,不同部门之间协调难度更大(Harris等,1982)。企业推进数字化发展必然涉及多个部门,并且伴随对各项职能活动的适应性调整(戚聿东和肖旭,2020)。多元化程度较高的企业在调整过程中容易产生更多内部问题,影响数字进程的实际效果。多元化程度较低的企业,组织形式相对单一。企业可以根据数字化发展需要快速调整职能活动,使得数字化发展的整体效率相对较高。因此,相较于多元化程度较高的企业,多元化程度较低的企业能够更好地借助数字化进程构建和发展动态能力,对企业经营风险的抑制作用也应该更强。基于此,我们提出假设3b:

H3b:企业的多元化程度越低,数字化进程与企业风险水平的负向关系越强。

(3)企业规模

从行动灵活性来看,相对于规模较大的企业,规模较小的企业拥有难以模仿的变革优势,比如创新速度(Beliaeva等,2019)、升级速度(Fillis和Wagner,2005)。在数字化发展过程中,规模较小企业可以发挥这一相对优势,快速调整职能活动以适应数字化要求。因而企业动态能力的提升效果也会相对较好,资源配置会更加合理,经营风险更低。另外,借助数字技术,小规模企业在后续长期的内外部资源感知、获取和转换等活动中都会更加敏捷,企业能够及时应对不确定性冲击,控制潜在经营风险。因此,数字化进程对企业风险水平的抑制作用可能在规模较小的企业中更加明显。基于此,我们提出假设3c:

H3c:企业规模越小,数字化进程与企业风险水平的负向关系越强。

三、研究设计(一)数据来源

由于商业实践中数字技术与企业经营过程的深度融合主要表现在2010年之后,因此本文选取2010—2020年中国沪深A股上市公司作为研究样本。数据主要来源于以下途径:(1)企业数字化进程来自对上市公司年报的文本分析。(2)企业风险水平数据、企业家个人特征数据和公司财务数据取自中国经济金融研究数据库(CSMAR)、中国研究数据服务平台(CNRDS)。(3)市场化数据来自王小鲁等编制的《中国分省份市场化指数报告(2018)》。为了确保数据完整性与准确性,本文对数据做如下处理:首先,剔除了主要变量观测值大量缺失的样本、金融行业样本以及处于特殊状态(ST、*ST、暂停上市、退市)的样本。其次,为了排除极端值的影响,本文对连续变量进行了上下1%水平的缩尾(Winsorize)处理。最后,在实证检验时对标准误差进行了企业层面的聚类调整。最终本文得到17404个公司—年度观测值。

(二)变量定义

1. 企业风险水平

参照以往研究文献(Faccio等,2011;John等,2008;余明桂等,2013),本文使用盈利波动性表示被解释变量。该指标值越大,表明企业风险水平越高。具体计算方法是使用企业当年度ROA,即企业在相应年度的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)与年末资产总额的比率,减去年度行业均值得到Adj_ROA;然后以每3年(t,t+1,t+2)作为一个观测时段,滚动计算得到Adj_ROA的标准差(Risk1)和极差(Risk2)。在公式(1)(2)(3)中,i代表企业,k代表某行业内第k家企业,T代表观测时间段并等于3,t代表观测时间段内的年度取值为1到3,N代表某行业的企业总数。

| Adj_Roai,t=EBITi,tASSETi,t−1N∑Nk=1EBITi,tASSETi,t | (1) |

| Risk1i,t=√1T−1∑Tt=1(Adj_Roai,t−1T∑Tt=1Adj_Roai,t)2 | (2) |

| Risk2i,t=Max(Adj_Roai,t)−Min(Adj_Roai,t) | (3) |

2. 企业数字化进程

本文提到的“数字化进程”具体指企业推进数字化转型的程度。现有文献已经提供了多套测度企业数字化程度的词典(戚聿东和蔡呈伟,2020;吴非等,2021b;赵宸宇,2021)。为保证词典的全面性与准确性,我们使用Python的Jieba中文分词功能对上市公司年报的管理层讨论与分析部分(MD&A)进行词语分割,然后组织多人筛选出数字化相关词汇,并与上述多套词典进行汇总和提炼,构建形成一套企业数字化综合词典(详见附录1)。依据该词典,本文使用Python软件统计MD&A的总词数以及数字化词汇出现的总次数。最终,我们以数字化词汇出现次数占MD&A的总词数的百分比(Digital)刻画企业数字化进程。该指标值越大,表明企业数字化程度越深。

(三)模型设定

为了检验数字化进程对企业风险水平的影响,本文构建如下计量模型:

| Riski,t=α0+β1Digitali,t+β2Duali,t+β3Top1i,t+β4SOEi,t+β5Agei,t+β6Cashi,t+β7Levi,t+β8Sizei,t+β9ROAi,t+β10Marketi,t+Ind+Year+εi,t | (4) |

其中,被解释变量Riski,t为企业i在时段t的风险水平,解释变量Digitali,t为企业数字化进程。参照以往文献(Faccio等,2011;John等,2008;余明桂等,2013),本文控制了以下影响企业风险水平的重要因素:是否两职合一(Dual)、第一大股东持股比例(Top1)、所有权性质(SOE)、公司年龄(Age)、现金持有量(Cash)、资产负债率(Lev)、企业规模(Size)、资产收益率(ROA)、市场化指数(Market)。此外,模型中还控制了行业虚拟变量(Ind)和年份虚拟变量(Year)。表1列出了主要变量定义。

| 变量指标 | 变量定义 |

| Risk1 | 企业在观测时段内经行业调整后的ROA标准差 |

| Risk2 | 企业在观测时段内经行业调整后的ROA极差 |

| Digital | MD&A部分提及的数字化词汇数量与该部分总词数比例的百分数 |

| Dual | CEO是否兼任董事长,是则赋值为1,否则为0 |

| Top1 | 企业的第一大股东持股数量占总股本的比例 |

| SOE | 企业属于国有企业赋值为1,否则为0 |

| Age | 当年减去公司成立年份后加1的对数值 |

| Cash | 企业当年期末现金资产占总资产的比重 |

| Lev | 企业当年总负债占总资产的比例 |

| Size | 企业当年销售收入的对数值 |

| ROA | 企业当年税后净利润除以总资产 |

| Market | 企业注册所在地的市场化水平,数据来自樊纲等的市场化指数报告 |

(一)描述性统计和相关性分析

表2展示了描述性统计和相关性分析结果。如表所示,Risk1的均值和标准差分别为2.530和3.190,Risk2的均值和标准差分别为4.763和5.917,标准差均大于均值,表明样本企业的风险水平存在较大差异。Digital的均值和标准差分别为0.238和0.373,说明企业数字化进程在不同样本公司间也存在较大差异。控制变量的描述性统计均较为符合实际情况,具有较好的统计分布性质。Digital与Risk1和Risk2的相关性系数分别为−0.045和−0.047,并且在1%的水平上显著,表明数字化进程与企业风险水平存在显著的负相关性,也即是随着数字化进程加深,企业风险能够得到有效抑制,与假设1一致。此外,主要变量间的相关性系数绝对值均低于0.5,说明研究模型不存在严重的多重共线性问题。

| Variable | Mean | Std | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 1. Risk1 | 2.530 | 3.190 | 1.000 | |||||||||||

| 2. Risk2 | 4.763 | 5.917 | 0.998*** | 1.000 | ||||||||||

| 3. Digital | 0.238 | 0.373 | −0.045*** | −0.047*** | 1.000 | |||||||||

| 4. Dual | 0.264 | 0.441 | 0.022*** | 0.022*** | 0.131*** | 1.000 | ||||||||

| 5. Top1 | 0.362 | 0.148 | −0.120*** | −0.120*** | −0.051*** | −0.041*** | 1.000 | |||||||

| 6. SOE | 0.396 | 0.489 | −0.053*** | −0.053*** | −0.199*** | −0.309*** | 0.188*** | 1.000 | ||||||

| 7. Age | 3.142 | 0.217 | 0.026*** | 0.027*** | −0.161*** | −0.120*** | −0.122*** | 0.191*** | 1.000 | |||||

| 8. Cash | 0.181 | 0.147 | −0.085*** | −0.084*** | 0.152*** | 0.112*** | 0.015** | −0.157*** | −0.111*** | 1.000 | ||||

| 9. Lev | 0.421 | 0.217 | 0.071*** | 0.071*** | −0.183*** | −0.166*** | 0.056*** | 0.348*** | 0.217*** | −0.465*** | 1.000 | |||

| 10. Size | 12.120 | 1.446 | −0.152*** | −0.154*** | −0.00200 | −0.192*** | 0.240*** | 0.352*** | 0.081*** | −0.277*** | 0.496*** | 1.000 | ||

| 11. ROA | 4.235 | 5.276 | −0.283*** | −0.280*** | 0.115*** | 0.069*** | 0.092*** | −0.167*** | −0.108*** | 0.292*** | −0.403*** | 0.025*** | 1.000 | |

| 12. Market | 7.904 | 1.758 | −0.025*** | −0.026*** | 0.231*** | 0.135*** | 0.00600 | −0.220*** | −0.030*** | 0.028*** | −0.137*** | 0.00800 | 0.100*** | 1.000 |

(二)主效应检验

表3报告了数字化进程对企业风险水平的回归结果。当因变量为Risk1时,Digital的回归系数为−0.261,且在5%水平上显著。同样,当因变量为Risk2时,Digital的回归系数为−0.522,在1%的水平上显著。上述检验结果表明,企业数字化程度对企业风险水平有着显著抑制效应,验证了本文假设1,即数字化进程与企业风险负相关。在控制变量方面,当企业为非国有控股、现金持有量较小、资产负债率较高、规模较小、资产收益率较低的企业风险水平更大,这基本与现有文献结论保持一致(余明桂等,2013;周泽将等,2019)。

| 变量 | Risk1 | Risk2 |

| (1) | (2) | |

| Digital | −0.261** | −0.522*** |

| (−2.48) | (−2.72) | |

| Dual | 0.016 | 0.028 |

| (0.20) | (0.19) | |

| Top1 | −0.816*** | −1.521*** |

| (−3.35) | (−3.35) | |

| SOE | −0.336*** | −0.607*** |

| (−3.70) | (−3.58) | |

| Age | 0.408** | 0.774** |

| (2.34) | (2.39) | |

| Cash | −0.533** | −0.960** |

| (−2.03) | (−1.97) | |

| Lev | 1.553*** | 2.972*** |

| (4.35) | (4.49) | |

| Size | −0.346*** | −0.657*** |

| (−8.40) | (−8.59) | |

| ROA | −0.148*** | −0.270*** |

| (−13.40) | (−13.31) | |

| Market | −0.014 | −0.024 |

| (−0.60) | (−0.56) | |

| Cons | 7.803*** | 14.675*** |

| (9.72) | (9.81) | |

| Industry | Yes | Yes |

| Year | Yes | Yes |

| N | 17404 | 17404 |

| F | 23.325 | 23.185 |

| Adj_R2 | 0.146 | 0.146 |

| 注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著,括号内为t统计值。 | ||

(三)中介效应检验

根据假设2的理论推导,数字化进程可能通过三条路径影响企业风险水平:赋能价值共创、完善内部控制质量和增强信息透明度。接下来本文借鉴温忠麟和叶宝娟(2014)中介检验方法对这三条路径进行验证。

首先,考察企业价值共创的中介效应。已有的实证研究普遍使用问卷调查法(万文海和刘龙均,2021)测度价值共创,但是这种方法不适用于本文的大样本研究。因此,本文尝试采用文本分析法,从上市公司年报中的管理层讨论与分析部分(MD&A)统计反映价值共创的词汇的出现次数,作为测度指标。具体来说,本文借鉴张成思等(2021)的词表法,随机抽样出50篇MD&A,然后组织多人阅读和提炼MD&A中体现价值共创的词汇,形成词表初稿。接着,邀请两位业内专家阅读词表后,剔除不合适的词语,形成包含共创、共享、共生、共同、共议、共商、共赢、互惠、合作、合力、互动、响应、联合、联盟、协同、协作、配合、参与、商业生态、伙伴、客户、供应商、用户、消费者24个词汇的词表定稿。最后,本文按照词表定稿,使用Python统计全样本企业的MD&A总词数以及其中反映价值共创的词频。在模型检验中,本文主要使用价值共创相关词汇出现总次数的自然对数(Vcc1)和词汇出现总次数是否高于年份-行业中位数的哑变量(Vcc2)来刻画价值共创程度。表4的Panel A中第(1)和(4)列的结果显示,当因变量分别为Vcc1和Vcc2时,Digital的回归系数均为正,并且在1%的水平上显著,表明数字化进程促进了企业价值共创。第(2)和(3)列中,Digital和Vcc1的回归系数均显著为负,第(5)和(6)列Digital和Vcc2的回归系数也显著为负,表明数字化进程通过价值共创抑制了企业风险水平,存在部分中介效应。上述结论验证了假设2a,即价值共创对数字化进程与企业风险水平的关系起中介作用。

| Panel A: 价值共创 | ||||||

| 变量 | Vcc1 | Risk1 | Risk2 | Vcc2 | Risk1 | Risk2 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| Digital | 0.369*** | −0.198* | −0.404** | 0.210*** | −0.234** | −0.470** |

| (10.15) | (−1.86) | (−2.08) | (11.06) | (−2.21) | (−2.43) | |

| Vcc1 | −0.171*** | −0.320*** | ||||

| (−3.95) | (−3.97) | |||||

| Vcc2 | −0.127** | −0.247** | ||||

| (−2.05) | (−2.16) | |||||

| Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Industry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Year | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| N | 17404 | 17404 | 17404 | 17404 | 17404 | 17404 |

| F | 96.49 | 22.99 | 22.86 | 26.14 | 22.86 | 22.73 |

| Adj_R2 | 0.269 | 0.150 | 0.149 | 0.103 | 0.148 | 0.148 |

| Panel B: 内部控制质量 | ||||||

| 变量 | IC1 | Risk1 | Risk2 | IC2 | Risk1 | Risk2 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| Digital | 0.157*** | −0.207* | −0.430* | 0.084*** | −0.216* | −0.444** |

| (5.30) | (−1.72) | (−1.96) | (6.61) | (−1.86) | (−2.10) | |

| IC1 | −0.529*** | −0.988*** | ||||

| (−12.37) | (−12.41) | |||||

| IC2 | −0.216*** | −0.395*** | ||||

| (−3.13) | (−3.11) | |||||

| Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Industry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Year | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| N | 15782 | 15782 | 15782 | 14054 | 14054 | 14054 |

| F | 11.236 | 29.74 | 29.57 | 74.23 | 19.97 | 19.84 |

| Adj_R2 | 0.116 | 0.189 | 0.189 | 0.131 | 0.148 | 0.149 |

| Panel C:信息透明度 | ||||||

| 变量 | Opaque1 | Risk1 | Risk2 | Opaque2 | Risk1 | Risk2 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| Digital | 0.106*** | −0.155** | −0.328*** | −0.004** | −0.174* | −0.368** |

| (4.79) | (−2.54) | (−2.91) | (−2.08) | (−1.91) | (−2.22) | |

| Opaque1 | −0.657*** | −1.230*** | ||||

| −7.96 | (−8.06) | |||||

| Opaque2 | 5.242*** | 9.717*** | ||||

| (11.92) | (11.98) | |||||

| Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Industry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Year | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| N | 10703 | 10730 | 10730 | 14992 | 14992 | 14992 |

| F | 23.551 | 15.68 | 15.58 | 21.07 | 46.82 | 47.46 |

| Adj_R2 | 0.160 | 0.148 | 0.148 | 0.058 | 0.159 | 0.159 |

| 注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著,括号内为t统计值。 | ||||||

其次,考察内部控制质量的中介效应。借鉴叶康涛等(2015)的方法,我们使用深圳迪博(DIB)发布的上市公司内部控制指数加一的自然对数来表示企业内部控制质量(IC1)。该指数从内部监督、内部环境、风险评估、控制活动和信息与沟通五个维度对企业内部控制质量进行了评价,在学术界具有较高认可度。IC1取值越大,表示企业内部控制质量越好。此外,本文还参照肖华和张国清(2013)的方法,以企业当年披露的内控审计意见作为测度企业内部控制质量的第二个指标(IC2),如果企业获得了无保留内控审计意见,赋值为1,否则为0。表4的Panel B中第(1)和(4)列Digital的回归系数均显著为正,表明数字化提升了企业内部控制质量。在第(2)和(3)中,Digital与IC1显著抑制了企业风险水平,第(5)和(6)列中Digital与IC2的回归系数结果也同样如此。因而可以得出结论,内部控制质量显著地中介了数字化进程与企业风险水平的关系,支持假设2b。

最后,考察信息透明度的中介效应。本文使用两个指标来测度,首先借鉴已有研究的做法(伊志宏等,2010;卜君,2022),使用上交所、深交所对上市公司信息披露评级(Opaque1)进行测度。公司评级为A(优秀)赋值为4,评级为B(良好)赋值为3,评级为C(及格)赋值为2,评级为D(不及格)赋值为1。Opaque1越大,企业的信息透明度越高。其次是,参照Hutton等(2009)的做法,使用公司当年操纵性应计利润的绝对值(Opaque2)来测度。Opaque2越小,企业信息透明度越高。检验结果显示,表4的Panel C中第(1)列因变量为Opaque1,对应Digital的系数显著为正,第(4)列因变量为Opaque2,对应Digital的回归系数显著为负,表明数字化对企业信息透明度具有提升作用。第(2)至(3)列结果显示,Opaque1和Digital同时抑制了企业风险水平。第(5)和(6)列结果表明,Digital显著抑制了企业风险水平,由于Opaque2为反向指标,其对企业风险水平表现出显著促进效应。上述结果可以表明,信息透明度对数字化进程与企业风险水平的关系起中介作用,支持了假设2c。

(四)调节效应检验

针对假设3的检验结果如表5所示。第(1)和(2)列是针对产权性质的检验结果。SOE为哑变量,当企业属于国有控股时,取值为1,否则为0。表中列(1)的因变量为Risk1,对应Digital×SOE系数为−0.925,在1%的水平上显著。列(2)的因变量为Risk2,对应Digital×SOE系数为−0.819,在1%的水平上显著。这表明数字化进程对企业风险水平的抑制作用在国有企业中表现更加明显,支持了假设3a。第(3)和(4)列是关于企业多元化程度的检验结果。HHI为企业营业收入的赫芬达尔指数,等于企业在各个行业收入的平方和。该指数越大,企业经营多元化程度越低。实证结果发现,数字化进程与多元化程度的交互项系数均显著为负,表明在多元化程度越低的企业中,数字化进程对企业风险水平的抑制作用越明显,验证了假设3b。第(5)和(6)列呈现了企业规模的检验结果。实证结果显示,数字化进程与企业规模的交互项系数均显著为正。表明在规模较大的企业中,数字化进程对企业风险水平的抑制效应较小,与假设3c一致。

| 变量 | Risk1 | Risk2 | Risk1 | Risk2 | Risk1 | Risk2 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| Digital | −0.421*** | −0.819*** | −0.290*** | −0.576*** | −2.657*** | −4.911*** |

| (−3.97) | (−4.21) | (−2.75) | (−3.00) | (−3.51) | (−3.55) | |

| SOE | −0.368*** | −0.666*** | ||||

| (−4.11) | (−3.98) | |||||

| Digital×SOE | −0.925*** | −1.714*** | ||||

| (−4.62) | (−4.67) | |||||

| HHI | 0.141 | 0.278 | ||||

| (0.93) | (0.99) | |||||

| Digital×HHI | −0.883** | −1.638*** | ||||

| (−2.55) | (−2.58) | |||||

| Size | −0.389*** | −0.736*** | ||||

| (−8.47) | (−8.65) | |||||

| Digital×Size | 0.202*** | 0.371*** | ||||

| (3.13) | (3.15) | |||||

| Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Industry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Year | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| N | 17404 | 17404 | 16603 | 16603 | 17404 | 17404 |

| F | 22.867 | 22.714 | 21.585 | 21.436 | 22.879 | 22.729 |

| Adj_R2 | 0.148 | 0.148 | 0.146 | 0.146 | 0.147 | 0.147 |

| 注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著,括号内为t统计值。 | ||||||

(五)稳健性检验

为了增强实证结果的可靠性,本文开展了如下三方面的稳健性检验。

(1)替换被解释变量。借鉴Faccio等(2011)的研究,使用净资产收益率的3年期滚动标准差(Risk3)和极差(Risk4)作为企业风险水平的替代指标。表6的Panel A中第(1)和(2)列检验结果显示,在更换被解释变量后,Digital的回归系数仍然显著为负,表明数字化进程抑制企业风险水平的结论是可靠的。

| Panel A 替换(被)解释变量 | ||||||||

| 变量 | Risk3 | Risk4 | Risk1 | Risk2 | Risk1 | Risk2 | Risk1 | Risk2 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |

| Digital | −0.686*** | −1.321*** | −0.214** | −0.438** | ||||

| (−2.79) | (−2.94) | (−1.97) | (−2.21) | |||||

| Digital2 | −0.170*** | −0.321*** | ||||||

| (−5.71) | (−5.85) | |||||||

| Digital3 | −0.422*** | −0.792*** | ||||||

| (−4.64) | (−4.70) | |||||||

| Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Industry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Year | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| N | 17403 | 17403 | 14577 | 14577 | 17404 | 17404 | 17404 | 17404 |

| F | 23.700 | 23.681 | 19.355 | 19.233 | 23.748 | 23.607 | 23.442 | 23.298 |

| Adj_R2 | 0.194 | 0.194 | 0.125 | 0.125 | 0.149 | 0.149 | 0.148 | 0.148 |

| Panel B PSM检验与工具变量分析 | ||||||||

| 变量 | PSM | IV | ||||||

| First−stage | Second−stage | |||||||

| Risk1 | Risk2 | Digital | Risk1 | Risk2 | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||

| Digital | −0.300*** | −0.600*** | −0.263** | −0.539** | ||||

| (−2.71) | ( −2.97) | (−2.16) | (−2.39) | |||||

| Digital_IV | 11.161*** | |||||||

| (99.62) | ||||||||

| Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||

| Industry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||

| Year | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||

| N | 15040 | 15040 | 14189 | 14189 | 14189 | |||

| F/ Cragg−Donald Wald F statistic | 19.640 | 19.55 | 9923.553 | |||||

| Adj_R2 | 0.120 | 0.129 | ||||||

| 注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著,括号内为t统计值。 | ||||||||

(2)替换解释变量。考虑到存在部分数字化程度为零的样本,可能影响检验结果的准确性,本文使用删除没有进行数字化的样本数据重新对模型进行回归检验。表6的Panel A中第(3)和(4)的结果显示,使用删除无数字化的样本后,数字化进程仍然显著抑制了企业风险水平。本文还使用企业数字化词汇出现次数加1的对数值(Digital2)和企业是否实施数字化的哑变量(Digital3)对假设1进行再次验证。可以看到,第(5)至(8)列检验结果依然与假设1一致。

(3)内生性问题。为了克服样本自选择、遗漏变量和反向因果导致的内生性问题,本文采用倾向得分匹配法(PSM)和工具变量法验证主要研究结论的稳健性。在实施PSM检验时,本文根据最近邻匹配法,按照1∶1的比例进行样本配对。在第一阶段企业数字化程度的概率估计中,本文加入了模型(4)中的所有控制变量。配对样本的平衡性检验结果显示,配对之后数字化程度较高和较低的企业组在个人、公司和市场特征等方面的差异显著降低。表6的Panel B中第(1)和(2)列的PSM配对后样本回归结果显示,数字化进程显著抑制企业风险水平,验证了假设1。

此外,本文借鉴易行健和周利(2018)、赵奎等(2021)的方法,使用份额移动法构造Bartik工具变量(Digital_IV)。该变量等于滞后一阶的企业数字化程度与省内企业数字化程度均值一阶差分的乘积。理论上,在控制行业、年份效应后,该变量不会与影响单个企业风险水平的残差项相关,但与企业数字化程度高度相关,因此满足工具变量排他性和相关性要求。表6的Panel B中第(3)至(5)列呈现的是使用两阶段最小二乘法(2SLS)对工具变量的估计结果。第一阶段检验结果显示,Digital_IV的系数显著为正,同时,Cragg-Donald Wald F统计值为9923.553,明显大于Stock-Yogo弱工具变量识别F检验的临界值16.38,表明工具变量是有效的。第二阶段检验结果显示,Digital系数均显著为负,证明本文研究结论在使用工具变量法后依然稳健。

五、进一步分析(一)数字化进程与企业有效风险承担

在商业实践活动中,企业适度开展风险项目有利于捕捉新兴市场机会,获得长期竞争优势。过于保守的投资决策可能导致企业失去潜在增长机会,最终被市场抛弃(Bernile等,2018)。因此,存在一种合理的担忧:数字化有可能使得企业在决策上过于保守,这虽然降低了企业的风险水平,但是不利于企业的长期发展。围绕这一顾虑,本文认为,数字化通过价值共创、改善内部控制质量和提升信息透明度等渠道增强了决策合理性,抑制的是非有效风险。对于创新投资等风险型决策引发的有效风险,数字化因其附带的前瞻性信息优势,反而可能具有促进作用。为了验证这一推论,本文使用企业创新投入占销售收入的比例(R&D)、专利申请数量的对数值(Patent)、专利引用数量的对数值(Cite)来测度企业有效风险承担水平。如果数字化显著促进了企业创新行为,则表明数字化进程并没有抑制企业承担有效风险。表7的结果显示,第(1)至(2)中Digital的回归系数为正,并均在1%的水平上显著,支持了以上推论。

| 变量 | R&D | Patent | Cite |

| (1) | (2) | (3) | |

| Digital | 0.016*** | 0.661*** | 0.576*** |

| (6.87) | (10.82) | (10.39) | |

| Control | Yes | Yes | Yes |

| Industry | Yes | Yes | Yes |

| Year | Yes | Yes | Yes |

| N | 17404 | 17404 | 17404 |

| F | 77.419 | 108.349 | 111.804 |

| Adj_R2 | 0.230 | 0.405 | 0.365 |

| 注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著,括号内为t统计值。 | |||

(二)企业绩效

前文发现,数字化进程能够提升企业决策质量,促使企业承担合理的风险水平。那么,这是否能够提升企业经营业绩并构建长期竞争优势呢?为此,本文进一步分析了数字化进程对企业短期绩效和长期市场反应的影响。表8中第(1)和(2)列的因变量分别为净资产收益率(ROE)和资产收益率(ROA),代表企业短期绩效表现。第(3)列的因变量为TobinQ,代表企业长期市场反应。各列中对应Digital的回归系数均显著为正,表明数字化进程提升了企业短期绩效和长期市场表现,这主要可能是因为数字化实现了对企业高质量发展的有效赋能。一方面数字化进程通过合理控制企业经营风险水平、提升企业效率,优化了短期绩效表现;另一方面随着数字化进程加深,人机协同为企业带来了更多前瞻性决策视角以及长期成长机会,从而产生了更好的长期市场反应。

| 变量 | ROE | ROA | Tobin Q |

| (1) | (2) | (3) | |

| Digital | 0.926*** | 0.289** | 0.125** |

| (3.55) | (2.05) | (2.25) | |

| Control | Yes | Yes | Yes |

| Industry | Yes | Yes | Yes |

| Year | Yes | Yes | Yes |

| N | 17403 | 17404 | 16842 |

| F | 23.961 | 64.820 | 144.905 |

| Adj_R2 | 0.116 | 0.274 | 0.442 |

| 注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著,括号内为t统计值。 | |||

(一)研究结论与贡献

面对错综复杂和高度不确定的经营环境,合理控制经营决策风险对于促进企业稳健经营和高质量发展具有重要的意义。数字化作为近年来企业普遍面临的一项重大技术和商业范式变革如何影响企业经营风险,值得关注。本文以2010—2020年沪深A股上市公司为样本,从动态能力理论视角揭示了数字化技术变革对企业风险防御的影响效应及传导路径。实证结果表明,数字化进程能够显著降低企业风险水平。上述结论在多种稳健性检验后依然成立。机制分析显示,赋能价值共创、完善内部控制质量和增强信息透明度是数字化进程抑制企业风险水平的三条中介路径。调节效应分析表明,上述影响在国有企业、多元程度较低和规模较小的企业中表现得更突出。本文还发现,数字化进程虽然缓解了企业风险水平,但是并未阻碍企业承担有效风险,而且数字化进程对企业短期绩效和长期市场反应都具有促进作用。

本文的理论贡献体现在以下几个方面。首先,丰富了企业风险控制问题的相关研究。风险控制作为企业可持续发展的基础,以往研究重点考察了制度环境(Acharya等,2011;Dichev和Tang,2009;金智等,2017;严楷等,2019;杨瑞龙等,2017;周泽将等,2019)、公司治理(Faccio等,2011;Boubakri等,2013;李文贵和余明桂,2012;李小荣和张瑞君,2014)、高管特质(Faccio等,2016;宋建波等,2017;余明桂等,2013)等因素对企业风险水平的影响。本文基于动态能力视角深化了数字技术变革在企业风险控制中作用角色的理解,补充了企业风险控制问题的研究文献。其次,拓展了关于数字化经济后果的研究。随着数字经济的发展,企业数字化变革的经济后果引起社会各界广泛关注和讨论。区别于以往研究对企业组织结构(刘政等,2020)、经营模式(袁淳等,2021)和绩效(刘淑春等,2021;戚聿东和肖旭,2020;吴非等,2021b;赵宸宇等,2021)的关注,本文侧重于企业的微观经营决策,考察了数字化进程对企业风险防御能力的影响效应。最后,本文深化了对数字化发展影响企业决策作用机制的认识。本文围绕动态能力理论探讨了数字化进程如何通过赋能价值共创、增强内部控制、改善信息透明度影响企业风险水平,还识别了企业个体特征与数字化进程作用效果的关系,如产权性质、多元化程度及企业规模的影响,有助于深入理解数字化进程影响微观企业决策的内在机理。

(二)实践启示与不足

本文的结论有如下启示。首先,对于政府而言,引导企业提升决策质量,实现持续稳健经营是不确定环境下我国面临的重要任务,也是实现经济高质量发展的微观基础。数字化进程有利于提升企业动态能力,增强企业对不确定性环境的应对质量,有效防控经营风险。因此,政府应积极鼓励和引导企业加快数字化发展,特别是通过建设数字政府、加强数字基础设施建设等方式为企业数字化发展营造良好的外部环境。其次,对企业而言,加快数字化进程是企业应对当前经济下行压力、新冠肺炎疫情和国际竞争格局等不利冲击,合理控制企业经营风险的重要突破口。企业应积极推进数字化,借助新兴数字技术提升动态能力,实现与利益相关者的价值共创,改进内部控制质量,增强信息透明度,以期实现内外部风险的高效控制,保持企业持续经营和稳定运行。最后,数字化进程的实际效果因企业特征而表现出显著差异性。因此,不同企业在推进数字化发展中应该紧密结合自身业务和资源特点展开,避免简单的同群模仿和盲目从众跟随。民营企业应主动提高数字化发展的积极性,在金融资源、技术资源准备充分的前提下,结合自身业务特征开展数字化转型。多元化程度较高的企业需要重点关注多部门间联合行动,协调解决内部冲突以提高数字化发展实践效率。规模较大的企业应重视优化组织变革,提高数字化变革的响应速度和决策效率。

需要指出的是,首先,本文采用文本分析法可以比较精准地刻画企业数字化进程,但还不能非常细致地反映企业数字化的具体应用环节。今后还需要探索和完善企业数字化进程的测度方法,以期更加深入地揭示不同经营环节数字化进程对企业经营风险水平的影响效应。其次,本文重点关注了导致盈余波动的企业经营风险,实际上企业还存在诸多其他风险,例如违约风险、股价崩盘风险等,数字化进程对这些风险也可能具有重要作用。未来研究可进一步探究数字化进程在企业各类别风险中的独特价值与功能。最后,本文基于动态能力理论视角揭示了数字化进程对企业风险水平的影响效应及机理,未来可进一步结合利益相关者或社会网络理论丰富数字化进程对企业风险水平的作用机制。

| [1] | 卜君. 董秘变更与信息披露质量[J]. 会计研究, 2022(1): 9–28. |

| [2] | 陈德球, 胡晴. 数字经济时代下的公司治理研究: 范式创新与实践前沿[J]. 管理世界, 2022, 38(6): 213–239. |

| [3] | 单宇, 许晖, 周连喜, 等. 数智赋能: 危机情境下组织韧性如何形成?——基于林清轩转危为机的探索性案例研究[J]. 管理世界, 2021, 37(3): 84–104. |

| [4] | 高文静, 施新政, 陆瑶, 等. 劳动力保护与企业风险——来自2008年新《劳动合同法》的证据[J]. 金融研究, 2022(1): 76–94. |

| [5] | 焦豪, 杨季枫, 应瑛. 动态能力研究述评及开展中国情境化研究的建议[J]. 管理世界, 2021, 37(5): 191–210. |

| [6] | 金智, 徐慧, 马永强. 儒家文化与公司风险承担[J]. 世界经济, 2017, 40(11): 170–192. |

| [7] | 李琳, 刘凤委, 卢文彬. 基于公司业绩波动性的股权制衡治理效应研究[J]. 管理世界, 2009(5): 145–151. |

| [8] | 李彬, 王凤彬, 秦宇. 动态能力如何影响组织操作常规?——一项双案例比较研究[J]. 管理世界, 2013(8): 136–153. |

| [9] | 李树文, 罗瑾琏, 胡文安. 从价值交易走向价值共创: 创新型企业的价值转型过程研究[J]. 管理世界, 2022, 38(3): 125–144. |

| [10] | 李文贵, 余明桂. 所有权性质、市场化进程与企业风险承担[J]. 中国工业经济, 2012(12): 115–127. |

| [11] | 刘启雷, 张媛, 雷雨嫣, 等. 数字化赋能企业创新的过程、逻辑及机制研究[J]. 科学学研究, 2022, 40(1): 150–159. |

| [12] | 刘淑春, 闫津臣, 张思雪, 等. 企业管理数字化变革能提升投入产出效率吗[J]. 管理世界, 2021, 37(5): 170–190. |

| [13] | 刘政, 姚雨秀, 张国胜, 等. 企业数字化、专用知识与组织授权[J]. 中国工业经济, 2020(9): 156–174. |

| [14] | 卢闯, 刘俊勇, 孙健, 等. 控股股东掏空动机与多元化的盈余波动效应[J]. 南开管理评论, 2011, 14(5): 68–73. |

| [15] | 戚聿东, 蔡呈伟. 数字化对制造业企业绩效的多重影响及其机理研究[J]. 学习与探索, 2020(7): 108–119. |

| [16] | 戚聿东, 杜博, 温馨. 国有企业数字化战略变革: 使命嵌入与模式选择——基于3家中央企业数字化典型实践的案例研究[J]. 管理世界, 2021, 37(11): 137–158. |

| [17] | 戚聿东, 肖旭. 数字经济时代的企业管理变革[J]. 管理世界, 2020, 36(6): 135–152. |

| [18] | 权小锋, 吴世农. CEO权力强度、信息披露质量与公司业绩的波动性——基于深交所上市公司的实证研究[J]. 南开管理评论, 2010, 13(4): 142–153. |

| [19] | 宋建波, 文雯, 王德宏. 海归高管能促进企业风险承担吗——来自中国A股上市公司的经验证据[J]. 财贸经济, 2017, 38(12): 111–126. |

| [20] | 孙新波, 张媛, 王永霞, 等. 数字价值创造: 研究框架与展望[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(10): 35–49. |

| [21] | 万文海, 刘龙均. 员工与用户内外协同对平台企业创新绩效的影响: 基于价值共创视角[J]. 南开管理评论, 2021, 24(2): 72–82. |

| [22] | 王墨林, 宋渊洋, 阎海峰, 等. 数字化转型对企业国际化广度的影响研究: 动态能力的中介作用[J]. 外国经济与管理, 2022, 44(5): 33–47. |

| [23] | 温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析: 方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014, 22(5): 731–745. |

| [24] | 吴非, 常曦, 任晓怡. 政府驱动型创新: 财政科技支出与企业数字化转型[J]. 财政研究, 2021, a,(1): 102–115. |

| [25] | 吴非, 胡慧芷, 林慧妍, 等. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界, 2021, b,37(7): 130–144. |

| [26] | 肖华, 张国清. 内部控制质量、盈余持续性与公司价值[J]. 会计研究, 2013(5): 73–80. |

| [27] | 肖静华, 谢康, 吴瑶, 等. 企业与消费者协同演化动态能力构建: B2C电商梦芭莎案例研究[J]. 管理世界, 2014(8): 134–151,179. |

| [28] | 谢康, 吴瑶, 肖静华, 等. 组织变革中的战略风险控制——基于企业互联网转型的多案例研究[J]. 管理世界, 2016(2): 133–148. |

| [29] | 许晓芳, 周茜, 陆正飞. 过度负债企业去杠杆: 程度、持续性及政策效应——来自中国上市公司的证据[J]. 经济研究, 2020, 55(8): 89–104. |

| [30] | 严楷, 杨筝, 赵向芳, 等. 银行管制放松、地区结构性竞争与企业风险承担[J]. 南开管理评论, 2019, 22(1): 124–138. |

| [31] | 杨瑞龙, 章逸然, 杨继东. 制度能缓解社会冲突对企业风险承担的冲击吗?[J]. 经济研究, 2017, 52(8): 140–154. |

| [32] | 叶康涛, 曹丰, 王化成. 内部控制信息披露能够降低股价崩盘风险吗?[J]. 金融研究, 2015(2): 192–206. |

| [33] | 易行健, 周利. 数字普惠金融发展是否显著影响了居民消费——来自中国家庭的微观证据[J]. 金融研究, 2018(11): 47–67. |

| [34] | 伊志宏, 姜付秀, 秦义虎. 产品市场竞争、公司治理与信息披露质量[J]. 管理世界, 2010(1): 133–141,161. |

| [35] | 余明桂, 李文贵, 潘红波. 管理者过度自信与企业风险承担[J]. 金融研究, 2013(1): 149–163. |

| [36] | 袁淳, 肖土盛, 耿春晓, 等. 数字化转型与企业分工: 专业化还是纵向一体化[J]. 中国工业经济, 2021(9): 137–155. |

| [37] | 曾德麟, 蔡家玮, 欧阳桃花. 数字化转型研究: 整合框架与未来展望[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(5): 63–76. |

| [38] | 张成思, 孙宇辰, 阮睿. 宏观经济感知、货币政策与微观企业投融资行为[J]. 经济研究, 2021, 56(10): 39–55. |

| [39] | 赵宸宇. 数字化发展与服务化转型——来自制造业上市公司的经验证据[J]. 南开管理评论, 2021, 24(2): 149–161. |

| [40] | 赵宸宇, 王文春, 李雪松. 数字化转型如何影响企业全要素生产率[J]. 财贸经济, 2021, 42(7): 114–129. |

| [41] | 赵奎, 后青松, 李巍. 省会城市经济发展的溢出效应——基于工业企业数据的分析[J]. 经济研究, 2021, 56(3): 150–166. |

| [42] | 周茜, 许晓芳, 陆正飞. 去杠杆、究竟谁更积极与稳妥?[J]. 管理世界, 2020, 36(8): 127–148. |

| [43] | 周泽将, 罗进辉, 李雪. 民营企业身份认同与风险承担水平[J]. 管理世界, 2019, 35(11): 193–208. |

| [44] | Acharya V V, Amihud Y, Litov L. Creditor rights and corporate risk-taking[J]. Journal of Financial Economics, 2011, 102(1): 150–166. |

| [45] | Beliaeva T, Ferasso M, Kraus S, et al. Dynamics of digital entrepreneurship and the innovation ecosystem: A multilevel perspective[J]. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 2019, 26(2): 266–284. |

| [46] | Bernile G, Bhagwat V, Yonker S. Board diversity, firm risk, and corporate policies[J]. Journal of Financial Economics, 2018, 127(3): 588–612. |

| [47] | Boubakri N, Cosset J C, Saffar W. The role of state and foreign owners in corporate risk-taking: Evidence from privatization[J]. Journal of Financial Economics, 2013, 108(3): 641–658. |

| [48] | Cheng M Y, Lin B X, Lu R, et al. Non-controlling large shareholders in emerging markets: Evidence from China[J]. Journal of Corporate Finance, 2020, 63: 101259. |

| [49] | Cheng S J. Board size and the variability of corporate performance[J]. Journal of Financial Economics, 2008, 87(1): 157–176. |

| [50] | Dichev I D, Tang V W. Earnings volatility and earnings predictability[J]. Journal of Accounting and Economics, 2009, 47(1-2): 160–181. |

| [51] | Ekata G E. The IT productivity paradox: Evidence from the Nigerian banking industry[J]. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 2012, 51(1): 1–25. |

| [52] | Faccio M, Marchica M T, Mura R. Large shareholder diversification and corporate risk-taking[J]. The Review of Financial Studies, 2011, 24(11): 3601–3641. |

| [53] | Faccio M, Marchica M T, Mura R. CEO gender, corporate risk-taking, and the efficiency of capital allocation[J]. Journal of Corporate Finance, 2016, 39: 193–209. |

| [54] | Fillis I, Wagner B. E-business development: An exploratory investigation of the small firm[J]. International Small Business Journal:Researching Entrepreneurship, 2005, 23(6): 604–634. |

| [55] | Grönroos G. Conceptualising value co-creation: A journey to the 1970s and back to the future[J]. Journal of Marketing Management, 2012, 28(13-14): 1520–1534. |

| [56] | Harris M, Kriebel C H, Raviv A. Asymmetric information, incentives and intrafirm resource allocation[J]. Management Science, 1982, 28(6): 604–620. |

| [57] | Hutton A P, Marcus A J, Tehranian H. Opaque financial reports, R2, and crash risk [J]. Journal of Financial Economics, 2009, 94(1): 67–86. |

| [58] | John K, Litov L, Yeung B. Corporate governance and risk-taking[J]. The Journal of Finance, 2008, 63(4): 1679–1728. |

| [59] | Li H L, Wu Y, Cao D M, et al. Organizational mindfulness towards digital transformation as a prerequisite of information processing capability to achieve market agility[J]. Journal of Business Research, 2021, 122: 700–712. |

| [60] | Lim J H, Stratopoulos T C, Wirjanto T S. Path dependence of dynamic information technology capability: An empirical investigation[J]. Journal of Management Information Systems, 2011, 28(3): 45–84. |

| [61] | Porfirío J A, Carrilho T, Felício J A, et al. Leadership characteristics and digital transformation[J]. Journal of Business Research, 2021, 124: 610–619. |

| [62] | Rialti R, Marzi G, Ciappei C, et al. Big data and dynamic capabilities: A bibliometric analysis and systematic literature review[J]. Management Decision, 2019, 57(8): 2052–2068. |

| [63] | Teece D J. Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance[J]. Strategic Management Journal, 2007, 28(13): 1319–1350. |

| [64] | Teece D J, Leih S. Uncertainty, innovation, and dynamic capabilities: An introduction[J]. California Management Review, 2016, 58(4): 5–12. |

| [65] | Teece D J, Pisano G, Shuen A. Dynamic capabilities and strategic management[J]. Strategic Management Journal, 1997, 18(7): 509–533. |

| [66] | Wen F H, Li C, Sha H, et al. How does economic policy uncertainty affect corporate risk-taking? Evidence from China[J]. Finance Research Letters, 2021, 41: 101840. |

| [67] | Xie K, Wu Y, Xiao J H, et al. Value co-creation between firms and customers: The role of big data-based cooperative assets[J]. Information & Management, 2016, 53(8): 1034–1048. |