2023第45卷第8期

近年来,随着蛋壳公寓、同程生活、腾讯掌上WeGame等互联网平台相继停运退市,消费互联网平台因缺乏内容创新和体验创新的现象饱受诟病,而工业互联网平台由于忽视关键技术和基础研究导致创新能力下降的现象也日益凸显。当前,越来越多的中小企业通过嵌入工业互联网平台以实现创新发展(李平等,2019),借助依附式战略实现转型升级(王节祥等,2021a)。依附于平台的中小企业(简称平台依附型企业)虽能够更有效地聚集资源并降低交易成本,但又倾向于规避探索式创新以降低运营风险(胡彬和万道侠,2017),极易陷入“安于现状”的创新惰性(刘玉斌等,2022)。随着平台洗牌分化的逐渐加剧,平台依附型企业的创新活力下降成为平台竞争力削弱的主要诱因。

平台治理的重要功能在于确保依附于平台的中小企业保持足够的创新活力,以不断强化平台的竞争力与整体绩效。既有平台治理的相关研究主要集中于平台企业的赋能机制,对于平台依附型企业所表现出的规避探索式创新的行为偏好缺乏必要的关注,忽视了平台依附型企业在平台生态中的地位维系与价值获取过程,导致平台治理的主体缺位。虽有学者意识到平台依附型企业嵌入平台生态系统后可能面临重要挑战,但对于创新惰性的破解路径却鲜有涉及(刘畅等,2021)。平台不仅是具有一定功能的行动者(人类行动者和非人类行动者)聚合体,还是不断演化且富有政治色彩的动态过程(Bruni和Teli,2007)。人类行动者和非人类行动者在互动中共生共现,以实现网络的变革、转译和换能(Latour,1996)。随着平台内部信息资源的快速流动与融合,平台利益相关者之间的互动模式日趋复杂。新兴技术赋能的基础设施不仅为平台治理提供了更多的工具组合,也为平台多元主体之间的社会交换提供了更多的应用场景。对于高度情境化的平台生态而言,平台生态中的互动模式与治理工具的不同组合会对中小企业的创新偏好产生不同的实施效果,也是实施平台常态化监管的重要举措。

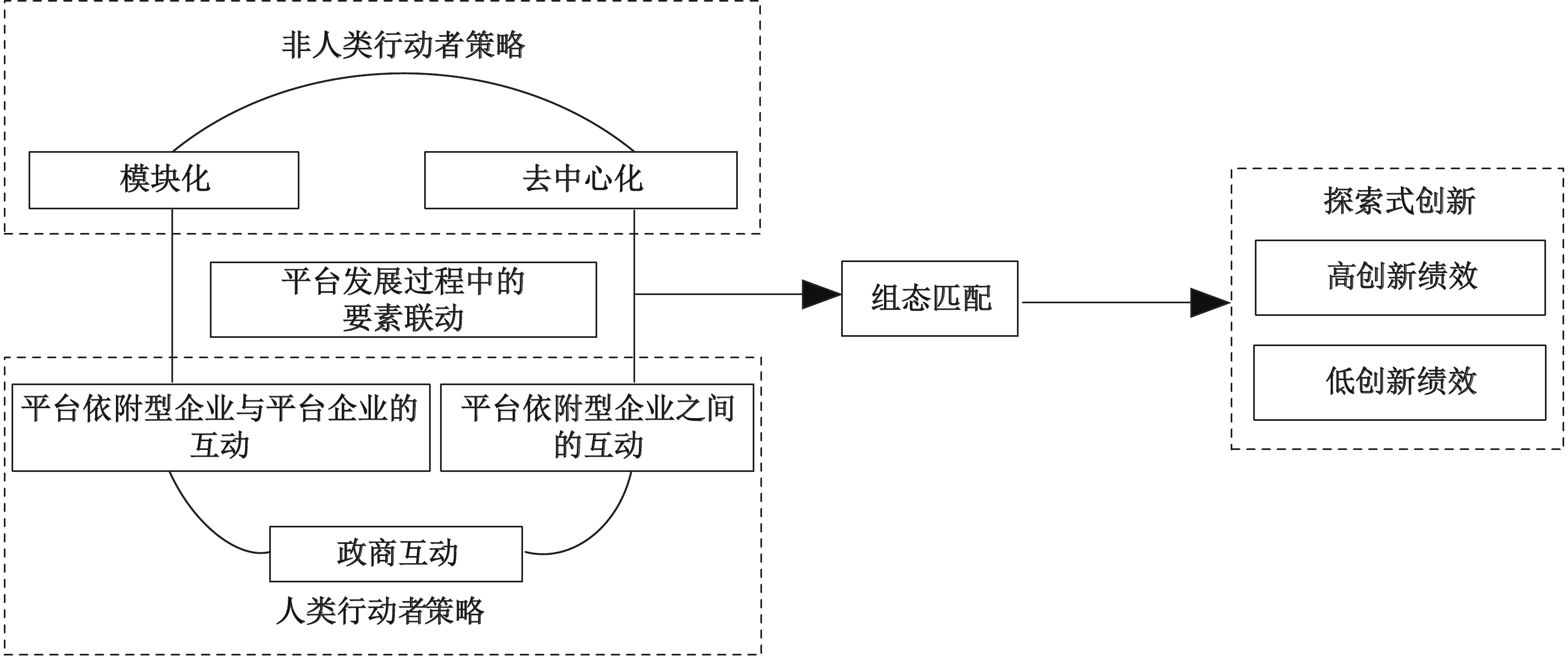

近期已有学者开始关注中小企业在依附于平台的过程中反映出的创新惰性问题(王节祥等,2021a),但由于传统实证研究难以系统地刻画多因素组合对平台依附型企业探索式创新的影响机制,仅仅关注变量的净效应,不足以反映实践中所面临的整合应用问题,因而难以深入诠释化解平台依附型企业创新惰性的多要素协同联动机理。本研究聚焦导向同一结果的多条“等效”因果链,即同一结果的最优解的不同前因条件组态,将因果逻辑重点从净效应转移到组态效应。因此,本研究基于行动者网络视角,对人类行动者要素(平台多元主体)和非人类行动者要素(平台治理工具)的组合效应展开研判。基于组态思维对平台依附型企业探索式创新的实现路径予以阐述,对平台生态的宏观创新逻辑与微观实现路径进行细致拆解。本研究尝试回答以下问题:推动平台依附型企业实施探索式创新的条件组态是什么?哪些条件在其中发挥着关键作用?条件要素之间存在怎样的匹配和替代关系?本研究基于平台依附型企业的视角,以行动者网络理论为基础,结合平台多元主体的典型交互特征(平台依附型企业之间、平台依附型企业与平台企业之间、平台依附型企业与政府之间)以及非人类行动者的典型平台治理工具(去中心化治理与模块化治理),提炼出化解平台依附型企业创新惰性的分析框架,并以312个平台依附型企业为案例素材,尝试通过模糊集定性比较分析(fsQCA),揭示导致平台依附型企业探索式创新绩效差异的条件组态、协同效应与驱动机制。不仅能够揭示推动平台生态健康发展的复杂互动本质,还有助于发展平台生态情景中的行动者网络理论,为推动平台持续健康发展提供经验佐证和实践参照。

二、文献综述与模型构建(一)行动者网络理论的分析架构

行动者网络理论(actor network theory)源自于20世纪下半叶的科学技术社会研究,认为所有实体(包括人类和非人类)所具备的形式和特征都是他们通过在活动范围内接触其他实体而得到的(Latour,1999),社会和技术实体之间、人类实体与非人类实体之间的交互作用能够帮助参与者理解任何新技术的潜力和价值(Eze等,2019)。行动者网络理论包括行动者、异质性网络和转译三个核心概念。“行动者”是在科学知识的建构过程中所有起作用的因素,既包括个人、团体、组织等人类行动者,也包括技术、设备、设施等非人类行动者。上述行动者借助各种互动建立“框架化”和“概括化”的关系以形成一个局部的、实用的、聚焦的体系,即“网络”。建立行动者网络的基本途径为“转译”,通过问题呈现、利益共享、征召和动员四个基本环节帮助被转译者认同进入网络后的角色转变(Callon,1986)。

国内外学者运用行动者网络理论分析了持续创新和创新网络演化过程中人类行动者与非人类行动者的结网互动过程(刘锦英,2013;Aka,2019)。当人类行动者在一个平台生态中汇聚时,他们会带着自己的信念、想法、规范、价值观和期望,试图将这些强加给其他行动者,以确保他们的价值主张得到接受(Faraj 等,2004)。由于平台是基于特定架构的技术模块的集合,是一组模块紧密耦合构成的核心平台与一组模块松散耦合构成的外围组件借助统一界面相互连接构成的系统(Thomas 等,2022)。平台建立在平台支持系统等基础设施之上,新兴技术赋能平台内部的资源交换过程,涉及信息、制度、社会、技术等多个领域,共同构成平台发展的基础结构层(郑英隆,2021)。通过平台治理工具来兼顾市场逻辑和社会逻辑,推动形成平等磋商和资源协同,平台支持系统成为多方治理力量发挥作用的重要保障。因此,在中小企业融入平台生态的过程中,其创新过程也可以被视为一个由人类行动者和非人类行动者相互作用的场域,自然行动和社会行动不断地变换着角色并进行资源磋商,创新行为得以从行动者的交互作用中涌现。具体说来,在问题呈现阶段,核心行动者(平台企业)确定行动者网络的基本理念,设置与自身利益需求相一致的平台运营目标,提炼实现这一目标要解决的关键问题即强制通行点(探索式创新),人类行动者围绕这一关键问题(强制通行点)及各自目标展开社会交换,在非行动者(平台技术应用、数字技术设施、数字治理工具)的技术赋能下形成行动者网络。所有行动者必须在资源转移过程中通过强制通行点,才能在维系行动者网络相对稳定的同时推动创新行为的涌现。

驱动平台发展的关键在于建构多元技术及主体有效组合的生态系统(Chen和Qian,2017)。虽然行动者网络理论能够用于演绎平台依附型企业探索式创新的涌现过程,但依然无法解读企业特定创新行为的前因要素及其交互过程。平台场景中如何有效地整合人类行动者和非人类行动者的潜能,在为中小企业创新赋能的同时,推动平台生态的有效建构,成为亟待解决的重要议题。

(二)平台治理工具

平台价值创造是以价值网络为载体,借助价格治理、开放度设计、边界选择等手段,通过推动平台企业与其他平台参与者的价值共创来实现(杨蕙馨和宁萍,2021)。平台治理是多元主体、多层级的互动过程,平台企业通过制定正式或非正式策略以协调平台成员的行为,实现平台主体多样化、业务协同化和行为规范化,提高平台整体价值(戴勇和刘颖洁,2022)。由于探索式创新强调创新成果的新颖性和知识搜索的扩展性,能够拓展平台的发展空间,因此,推动平台探索式创新成为平台治理的重要任务(赵健宇等,2019)。

平台中的非人类行动者主要涵盖建立在技术基础设施之上的平台支持系统。平台支持系统通过支持平台双边或多边的利益相关者,优化权责利的平台结构配置,激励平台主体参与平台共同治理(郑英隆,2021)。平台治理机制与平台治理模式的设计依托于技术赋能背景下的高效治理工具的组合,平台技术投资、平台治理工具决定了平台生态的治理效果(Tiwana等,2010)。较之于集中治理,分散治理更有益于最大化平台多元主体的整体福利,去中心化与模块化是平台分散治理的重要策略(陈庆江等,2021)。平台借助去中心化(decentration,简称Dec)缓解平台垄断与信任问题,通过共享治理权和控制权以推动平台成员之间的权力平衡(Bresnahan和Greenstein,2014)。平台借助模块化(modularization,简称Mod)建立松散的耦合关系,有助于协调相互依存的异质性组织。分散治理推进了合作伙伴之间的自主决策和互动协调,不仅能够有效平衡价值创造、价值捕获和价值分配之间的关系,还能够提高激励兼容性和信息聚合效率,成为吸引平台成员的战略杠杆(陈庆江等,2021)。但既有平台治理研究多聚焦于集中治理模式,对平台分散治理模式缺乏足够的关注(Rietveld和Schilling,2021)。本研究将去中心化与模块化视为平台生态系统中的典型治理工具和技术组合,探讨平台生态中的非人类主体如何推进平台依附型企业的探索式创新。

(三)平台多元主体之间的社会交换

平台是新兴技术驱动下多元主体共构的多边关联体,平台多元主体之间互联互通,形成多层多边的复合生态网络(郑英隆,2021)。平台生态嵌入与传统的网络嵌入相比,网络中的参与主体数量更多、异质性更强、更加强调跨界互动和协同共生,也对平台探索式创新提出了更高的要求(赵宏霞和王梦娟,2022)。平台生态的整体绩效不仅取决平台依附型企业提供的互补组件质量,也取决于平台多元主体之间互动关系的质量(Adner,2017)。尽管网络化协作是构建共享价值网络的重要前提(蔡莉等,2018),但是为了更好地衡量共享价值网络中的互惠交换关系的质量,学者们对多元主体互动过程进行了简化,提炼出最为典型的两类交换关系,即垂直方向的平台企业与平台依附型企业之间的社会交换以及水平方向的平台依附型企业之间的平台成员交换(Hou和Song,2021)。平台依附型企业嵌入平台后会形成两类竞合关系:互补者与平台企业的竞合以及互补者之间的竞合,平衡多元主体之间的竞合关系是实现平台价值共创的重要前提(刘畅等,2021)。此外,由于政府是协同创新网络的重要参与者,在行动者网络的发展中发挥着不可替代的作用(Qian和Chen,2021),直接影响平台依附型企业的平台嵌入动机,故而本研究也将政府与平台依附型企业的互动引入人类行动者的互动框架。

首先,平台企业与平台依附型企业之间的社会交换(platform-platform dependent exchange,简称PDX)能够推动平台资源与平台任务的有效匹配,提高自身的价值获取与价值创造能力(Teece,2018),以获得平台企业的关注和支持(Panico和Cennamo,2022)。平台企业承担贯彻共创价值理念的重要职责,在平台共同治理中发挥引领作用。通过帮助平台依附型企业识别自身的价值活动定位,引导平台成员共同营造,共同维护平台利益。通过引导平台依附型企业有效平衡自身价值与平台价值理念,不断平衡平台内部的激励和约束关系,持续优化权责利的系统配置,激发平台双边或多边优势,进行融合创新。

其次,平台依附型企业之间的社会交换(platform dependent exchange,简称DDX)并不是直接的、协议式的伙伴关系,一致的平台准入门槛与平台交互规则使得平台依附型企业之间能够开展间接合作。然而,平台规模的不断扩大会吸引更多的互补产品或服务的模仿者,平台企业需要借助平台治理工具来协调平台依附型企业之间的竞合关系和共享互动,激发平台依附型企业对互补组件开发投入的积极性(Helfat和Raubitschek,2018)。

再次,由于政府在供应链配套、要素流通、资源聚集等方面为平台发展提供支持,因而在平台共同治理体系中发挥重要作用。政府是协同创新网络的重要参与者,通过资源整合、政策制定及创新体系优化等手段对协同创新网络进行领导与协调。通过制定平台规范来推动有序的平台交易和运行秩序,推动平台内部的公平竞争,促进要素流通顺畅和资源合理配置。政府与平台依附型企业的互动(government-enterprise exchange,简称GEX)能够及时干预并有效激励企业的创新动力,缓解多元主体之间的利益冲突,对“市场失灵”进行及时补救(郑英隆,2021)。

当前的平台治理研究主要聚焦于平台企业,忽略了平台多元主体之间的交互作用。基于此,本研究将重点关注平台多元主体间的三种典型社会交换:平台依附型企业与平台企业之间的社会交换、平台依附型企业之间的社会交换以及平台依附型企业与政府之间的社会交换,探究平台多元主体的社会交换如何推进平台内部的资源整合、信息互助与协同创新。

综上,目前有关平台治理的研究多聚焦于特定的平台治理工具,而有关社会交换的研究则关注多主体之间的交互过程。由于上述研究囿于各自的分析视角和分析框架,忽视了对多重因素间协同匹配效应的理解,难以深刻阐释平台生态的价值创造本质。由于推动平台依附型企业高水平探索式创新的条件与导致平台依附型企业低水平探索式创新的条件可能并不相同,现有研究对平台依附型企业探索式创新的因果关系复杂性尚未得到关注。针对上述局限性,本文基于行动者网络理论,尝试借助fsQCA方法,探索平台生态中的人类行动者与非人类行动者对平台依附型企业探索式创新的联动效应,并揭示不同因素之间的互动关系。通过将平台生态的治理情境与平台内部利益相关者的互动实践相结合,尝试构建推动平台生态协同演化的理论模型框架。

(四)模型构建

本研究从行动者网络的角度将人类行动者和非人类行动者的互动纳入平台依附型企业的创新过程,用平台依附型企业实施探索式创新的程度来间接度量其创新惰性的程度。依托行动者网络理论的基本框架,所选择的条件变量既需要是典型的行动者要素又需要反映当前中小企业嵌入平台生态面临的典型场景,还需要具备理论支撑。首先,人类行动者和非人类行动者的要素选择根植于中小企业依附平台生态的场景,前者涵盖平台依附型企业、平台企业及政府这三类主要利益相关者,后者主要包括技术赋能平台生态后的典型平台治理工具。其次,在调研中发现,平台依附型企业更加注重与平台企业的互动,更加重视与其他平台依附型企业的合作,也更加依赖政府颁布的惠企政策并主动与政府建立有效互动;而平台数字基础设施的日益完善也扩展了平台分散治理工具的实践场景,分散式治理与模块化治理不仅为学界所重视,也在平台治理实践中涌现出很多实践案例。再次,由于QCA方法通过识别案例在重要变量上的一致性来构建多层次理论体系,适合进行4—7个条件的组态分析(里豪克斯和拉金,2017)。基于此,本研究引入3个人类行动者策略(平台依附型企业与平台企业之间的社会交换,平台依附型企业之间的社会交换,平台依附型企业与政府之间的社会交换)和2个非人类行动者策略(去中心化治理与模块化治理),以期与本文的研究情境和研究问题深度契合(如图1所示)。

|

| 图 1 研究设计 |

第一,中小企业嵌入的平台生态系统是由人类行动者与非人类行动者共同构成的异质行动者网络。转译是平台依附型企业实施探索式创新的微观机制,也是推动平台发展的基本策略。通过推动探索式创新的转译,各类异质行动者之间相互作用并形成相对稳定的网络组织。探索式创新的实施涉及环境、技术、权力、文化、成员等不同要素的协同整合,各个要素存在活跃度差异,解释平台依附型企业探索式创新的实现过程需要采取整体、组合的方式(Ragin,2000),以探究可能存在的前因复杂性和因果非对称关系(杜运周和贾良定,2017)。

第二,平台依附型企业探索式创新的实现是企业与平台利益相关者和制度环境长期互动的结果(Chiu 和 Sharfman,2011)。由于平台利益相关者的社会逻辑与市场逻辑存在差异,企业间的多重互动将影响平台依附型企业的创新进程;而基于制度环境的政企互动亦会影响平台依附型企业的创新进路(Stam,2015),因此,本研究关注的行动者网络主要包括三类人类行动者:平台依附型企业、平台企业及政府。(1)平台依附型企业是行动者网络中数量最多的群体。面临激烈市场竞争的平台依附型企业既需要主动参与创新获得差异化竞争优势(Drori 和 Honig,2013),又需要遵从行动者网络的制度和规范(Eze等,2019)。平台依附型企业的探索式创新行为直接决定其能否实现“最优区分”(郭海等,2018),继而决定其持续健康发展,因而本文将主要关注平台依附型企业的探索式创新行为及其建构策略。(2)平台企业既是行动者网络的核心节点和问题的定义者、发起者,也是平台依附型企业的资源供给者和信息协同者,是推动平台生态系统持续发展的重要力量。尤其在面临市场与制度双重不确定的过程中,平台依附型企业与其他平台成员之间的合作互动行为直接决定了平台依附型企业能否渡过危机。(3)政府部门通过利益共享、征召和动员其他利益相关者等形式推动行动者互动,在行动者网络的形成和发展过程中具有不可替代的重要作用。在近期调研中发现,平台依附型企业更加关注政府制定的推动平台经济发展的扶持政策,更积极主动地与政府相关部门进行沟通协商,以尽可能获得各种政策信息。本文依托广义的政府部门的范围界定,考察平台依附型企业与税务部门、工商部门及行业监管机构的政企互动关系(Peng 和 Luo,2000)。平台依附型企业与平台企业、政府的交互合作,以及平台分散治理的技术手段,基本涵盖了当前平台依附型企业实施探索式创新的实践场景。通过对上述三个前因条件的考察,能够揭示平台依附型企业探索式创新涌现过程中的要素活跃度差异及其可能存在的多重并发原因。

第三,非人类行动者(技术设施、治理工具)的能动性依托合作者的转译行为来实现(Bruni 和 Teli,2007),基于本文的研究问题和近期调研,识别出两类典型的非人类行动者:去中心化治理工具与模块化治理工具。(1)去中心化治理工具是指通过数字技术推动平台治理过程中的权力被分配给平台成员的程度,表现为平台成员之间共享决策权和控制权的程度(Chen 和 Bellavitis,2020)。平台企业通过将部分决策权让渡给平台依附型企业,能够化解价值创造与价值捕获之间的竞争关系(Tiwana,2015)。(2)模块化治理工具不仅为平台模块的不同知识整合提供了设计接口,也为模块之间的沟通、协调提供了技术支撑(龙勇等,2018)。模块化治理工具降低了知识的整合成本和创造成本,推动了平台成员之间的知识分工和价值创造。既有研究多基于资源视角或利益相关者视角分别考察企业创新的过程黑箱,忽视了上述非人类行动者的实践组合会影响平台依附型企业的创新过程。本研究将去中心化治理工具与模块化治理工具纳入平台生态系统的演化过程,能够充分挖掘不同层面前因条件的协同组态对创新性行为涌现的影响机制。

在组态视角下,非人类行动者和人类行动者对平台依附型企业探索式创新的影响并非相互独立,而是通过联动匹配的方式协同发挥作用。既可能通过替代来互相抵消,也可能通过适配来互相强化(杜运周和贾良定,2017)。因此,本文将探讨非人类行动者和人类行动者之间的并发协同效应以及适配/替代关系,诠释平台依附型企业实施平台依附战略过程中的转译路径和探索式创新的驱动机制,尤其是非人类行动者对企业探索式创新的驱动力,最终提炼出平台依附型企业创新惰性的化解策略。

三、研究方法(一)数据来源

本研究采用焦点群体访谈及问卷配对调查(在线填写和电子邮件发送)的方式收集数据,邀请企业总经理或其他高层管理人员完成问卷或邮件填答。数据收集采用三阶段时滞设计,以更好地揭示平台内部社会交换关系、平台治理工具与探索式创新之间的因果关联。数据收集分为三个阶段:(1)第一阶段(2021年9月):依据浙江省杭州、宁波、温州三地经信委提供的入驻企业级制造工业互联网平台的企业名录,采用目的抽样方法选择21家平台依附型企业进行深度访谈。现场发放并回收预调查问卷,提示被访者结合实际情况进行填写。根据预调研的结果调整问卷设计并对具体题项进行修正,使其能够准确表达测评意图并符合受访者的阅读习惯,最终确定本研究的量表。(2)第二阶段(2021年10月—2021年12月):从浙江省2020年度和2021年度省级工业互联网平台中选择19家企业级制造工业互联网平台,通过在线问卷发放、邮件链接发放的形式获取平台企业—平台依附型企业的配对数据。其中平台依附型企业完成与平台企业关系交换、与平台依附型企业关系交换、政商互动以及公司特征变量的填答,与之对应的平台企业完成去中心化、模块化以及行业特征变量的测量。由于企业级工业互联网平台易于识别平台企业与平台依附型企业的身份,易于测度多方主体之间的社会交换关系。同一行业的配对问卷调研不仅能够避免行业差异带来的异质性干扰,还能够细致观察企业间的互动过程。(3)第三阶段(2022年1月—2022年2月):针对第二阶段中提交完整问卷的平台依附型企业继续发放问卷链接,邀请其完成探索式创新的题项填答。在剔除填写不完整,填答时长过短,填写质量低的问卷后,最终保留有效配对问卷312份。

虽然变量测量采用不同类型的题项,但由于大多数问卷填答由平台依附型企业完成,数据同源偏差的风险依然存在。本研究采用Harman单因子检测,对全部数据进行主成分分析,解释总变异量的71.379%,大于60%,且第一个因子解释总变异量的27.098%(低于50%),得到主成分同源偏差最大值为23.62%(低于50%);通过计算方法因子,发现方法因子解释了0.005 的方差,所有方法因子的负载均不显著,说明问卷收集不存在显著的共同方法偏差。此外,所有题项的Cronbachs’α均大于0.7,在其所属变量上的标准化载荷系数均大于0.6,且平均萃取方差AVE 的平方根均大于各构念间相关系数绝对值,说明问卷具有较好的信效度。

(二)变量测量与校准

1. 结果变量

探索式创新(exploratory innovation,EI)。在本研究中,创新惰性被界定为平台依附型企业规避探索式创新的行为,当平台依附型企业表现出探索式创新行为,即可认为降低了创新惰性。基于此,本研究将“探索式创新绩效”作为结果变量。借鉴赵健宇等(2019)开发的量表,共涉及6个题项,包括:公司为新的目标市场提供新的产品和服务;公司在市场上尝试新的产品和服务;公司研制了具有全新功能的新产品;公司开发了全新的技术和技能;公司引进了彻底改进的新产品;公司在以往没有经验的领域取得了突破。邀请企业总经理或其他高层管理人员从非常符合(赋值为5)到从未进行(赋值为1)进行赋分。

2. 条件变量

(1)平台企业与平台依附型企业间的互动(platform-platform dependent exchange, PDX)。借助学界经典样表(Shin 和 Park,2021),具体题项包括:平台企业对我们的问题和需求的了解程度;平台企业对我们潜力的尊重程度;平台企业与我们保持积极信任关系的程度;平台企业在平台活动(如定期研讨会、论坛、培训等)中的参与程度。邀请企业总经理或其他高层管理人员从非常符合(赋值为5)到从未进行(赋值为1)进行赋分。

平台依附型企业之间的互动(platform dependent exchange, DDX):借助学界经典样表(Seers等,2001),具体题项包括:我们会经常帮助、鼓励其他平台成员;我们经常与其他平台成员沟通以获得项目信息;我们能够感知到其他平台成员的努力;我们经常协助其他平台成员以降低项目难度;当其他平台成员遇到紧急任务,我们会提供帮助;我们经常为其他平台成员提供可行的建议;其他平台成员经常帮助、鼓励我们;其他平台成员经常与我们交流项目信息;其他平台成员能够认同我们的努力;其他平台成员经常协助我们以降低项目难度;当我们遇到紧急任务,其他平台成员会提供帮助;其他平台成员经常为我们提供可行的建议。邀请企业总经理或其他高层管理人员从非常符合(赋值为5)到从未进行(赋值为1)进行赋分。

(2)政企互动(government-enterprise exchange,GEX)。借鉴Peng 和 Luo(2000)、Burt 和 Opper(2020)等学者的观点,考察平台依附型企业与税务部门、工商部门及行业监管机构的互动关系。具体题项包括:企业与税务部门关系密切;企业与工商部门关系密切;企业同相关产业部门关系密切;获取政府采购合同、技术补贴等资源;能够理解政府相关政策法规。邀请企业高层管理者根据符合的程度,从非常符合(赋值为5)到从未进行(赋值为1)进行赋分。

(3)去中心化(decentration,Dec)。借鉴Chen 等(2021)的分析策略,通过询问平台企业获得测评数据。当平台企业设置分层决策模式或分层组织结构,则平台的去中心化程度等于1;当平台企业设置扁平决策模式或扁平组织结构,则平台的去中心化程度等于2;当平台企业与平台依附型企业共同进行决策,则平台的去中心化程度等于3;当平台完全通过分散决策达成共识,则平台的去中心化程度等于4。邀请企业总经理或其他高层管理人员选择最准确描述的选项并进行赋分。

(4)模块化(modularization,Mod)。借鉴Tiwana(2008)、汪谷腾等(2016)的研究,具体题项如下:平台产品/流程可以被分解为标准的模块;平台模块之间的联结有着明确的规则或标准;平台模块各自对应着具体的功能或需求;平台模块可以根据需求,进行重新组合或增减。邀请企业总经理或其他高层管理人员从非常符合(赋值为5)到从未进行(赋值为1)进行赋分。

本研究对上述结果变量及前因变量采用直接法进行校准,对各个变量的测量题项求取均值后,进行描述性统计分析。分别选取样本数据描述性统计中的5%,50%和95%中位数,作为“完全不隶属”“分界点”“完全隶属”的锚点的选择(Andrews 等,2016),最终确定的变量锚点及校准结果见表1,样本数据的描述性统计见表2。

| 变量 | 校准 | |||

| 完全不隶属 | 交叉点 | 完全隶属 | ||

| 结果变量 | EI | 1 | 2.3 | 4.3 |

| 人类行动者 | PDX | 1 | 3.2 | 4.7 |

| DDX | 1 | 2.9 | 4.3 | |

| GEX | 1 | 2.1 | 4.7 | |

| 非人类行动者 | Dec | 1 | 1.8 | 3.1 |

| Mod | 1 | 3.3 | 5 | |

| 变量 | Mean | Std. Dev. | Minimum | Maximum |

| EI | 0.579 | 0.322 | 0 | 0.95 |

| PDX | 0.318 | 0.423 | 0 | 1 |

| DDX | 0.683 | 0.438 | 0 | 0.95 |

| GEX | 0.476 | 0.312 | 0.05 | 0.97 |

| Dec | 0.616 | 0.318 | 0.05 | 0.95 |

| Mod | 0.559 | 0.265 | 0 | 0.99 |

(一)必要条件分析

对校准后的数据进行必要性分析,能够识别出导致高/低探索式创新的必要条件。在表3中,Dec、Mod、PDX、DDX、GEX这5个前因条件对“高水平探索式创新”和“低水平探索式创新”的必要性水平均未达到0.9的判断标准(Ragin,2006),说明这5个条件变量并不是平台依附型企业探索式创新的必要条件。两类行动者(人类行动者和非人类行动者)需要联动匹配才能影响平台依附型企业的探索式创新水平,探索式创新的实施取决于5个前因条件的并发协同效应。

| 条件 | 高水平探索式创新 | 低水平探索式创新 | ||

| 一致性 | 覆盖率 | 一致性 | 覆盖率 | |

| 高PDX | 0.773 | 0.705 | 0.636 | 0.598 |

| 低PDX | 0.502 | 0.592 | 0.582 | 0.725 |

| 高DDX | 0.289 | 0.467 | 0.392 | 0.578 |

| 低DDX | 0.702 | 0.505 | 0.618 | 0.495 |

| 高GEX | 0.699 | 0.472 | 0.602 | 0.536 |

| 低GEX | 0.356 | 0.558 | 0.308 | 0.439 |

| 高Dec | 0.685 | 0.598 | 0.713 | 0.658 |

| 低Dec | 0.569 | 0.672 | 0.558 | 0.627 |

| 高Mod | 0.738 | 0.628 | 0.692 | 0.579 |

| 低Mod | 0.483 | 0.593 | 0.518 | 0.662 |

(二)条件组态分析

条件组态分析能够在单个条件变量达不到必要条件标准的情况下,挖掘条件变量不同组合对结果变量的影响。本研究采用fsQCA3.0 软件,频率阈值设置为2,一致性阈值采用默认值0.8,并将PRI小于0.65的构型删除(Schneider 和 Wagemann,2012)。由于中间解仅纳入符合理论和实际的逻辑余项,而且保留了必要条件,更贴近理论知识与案例事实,本研究将选择中间解进行组态分析(Rihoux等,2009)。遵循杜运周和贾良定(2017)倡导的核心条件和边缘条件的识别策略,结合Ragin和Fiss(2008)的方法对fsQCA 得到的中间解进行清晰化处理,得到组态分析表4。其中, 和

和

表示条件变量存在,

表示条件变量存在, 和

和

表示条件变量不存在;

表示条件变量不存在; 和

和

表示“核心条件”,

表示“核心条件”, 和

和

表示该“边缘条件”,空格则意味着条件变量的存在对于结果而言无关紧要。

表示该“边缘条件”,空格则意味着条件变量的存在对于结果而言无关紧要。

| 条件 | 高水平探索式创新 | 低水平探索式创新 | |||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

| PDX |

|

|

|

|

|

|

|

| DDX |

|

|

|

|

|

|

|

| GEX |

|

|

|

|

|

|

|

| Dec |

|

|

|

|

|||

| Mod |

|

|

|

|

|

||

| 原覆盖率(raw coverage) | 0.143 | 0.139 | 0.121 | 0.109 | 0.233 | 0.145 | 0.165 |

| 唯一覆盖率(unique coverage) | 0.129 | 0.115 | 0.119 | 0.092 | 0.215 | 0.106 | 0.101 |

| 一致性(consistency) | 0.789 | 0.835 | 0.768 | 0.702 | 0.835 | 0.913 | 0.912 |

| 解的覆盖率(solution coverage) | 0.523 | 0.607 | |||||

| 解的一致性(solution consistency) | 0.858 | 0.866 | |||||

1. 高水平探索式创新的驱动机制分析

表4中的每一纵列代表了一种可能的条件组态。解的总体一致性为0.858,说明在所有满足这4类条件组态的企业案例中,有85.8%的平台依附型企业的探索式创新呈现较高的水平。解的整体覆盖率为0.523,说明这4类条件组态作为实现高水平探索式创新的充分条件,可以解释52.3%的高水平探索式创新的案例。解的一致性和解的覆盖率均高于临界值,说明实证分析有效。基于条件组态,需要进一步识别出提升平台依附型企业探索式创新水平的差异化适配关系。

在组态1中,去中心化、平台依附型企业与平台企业的交互为核心条件,平台依附型企业之间的交互为边缘条件。相对而言,政企互动对高水平探索式创新的影响并不显著,模块化治理工具的重要性弱于去中心化治理工具,去中心化治理工具为推动平台依附型企业与平台企业的交互提供了技术支撑。这意味着,在倡导授权的平台场景中,平台内部成员能够有效提升互动水平,对政府政策的依赖度较低,社会交换能够引导平台依附型企业主动探究适合的探索式创新水平并寻求改进。组态1能够解释约14.3%的高水平探索式创新的案例,其中约12.9%仅能被这条路径所解释。

在组态2中,模块化治理工具以及平台依附型企业之间的交互为核心条件,平台依附型企业与平台企业的交互为边缘条件。相对而言,政企互动对高水平探索式创新的影响并不突出,对去中心化治理工具的实施水平也未有明确要求。这意味着,在模块化程度较高的平台场景中,平台依附型企业之间能够加强交互,而不会特别关注与政府的互动。平台依附型企业在互动中感知顾客的创新需求,更倾向于创造性地去满足平台提出的互补任务,从而主动提高自身的探索式创新水平。组态2能够解释约13.9%的高水平探索式创新案例,其中约11.5%仅能被这条路径所解释。

在组态3中,政企互动为核心条件,去中心化治理工具以及平台依附型企业与平台企业之间的交互为边缘条件。相对而言,模块化工具对高水平探索式创新的影响并不显著,而去中心化治理工具的促进作用相对明显,平台依附型企业与平台企业的交互能够在一定程度上提升平台依附型企业的探索式创新水平。组态3能够解释约12.1%的高水平探索式创新案例,其中约11.9%仅能被这条路径所解释。

在组态4中,政企互动为核心条件,模块化治理工具与平台依附型企业之间的互动为边缘条件。相对而言,在实施模块化治理的场景中,平台依附型企业之间的互动对高水平探索式创新的促进作用更为明显。组态4能够解释约10.9%的高水平探索式创新案例,其中约9.2%仅能被这条路径所解释。进一步,本研究使用fuzzyand函数对4条组态的案例分布进行分析,发现上述4种组态中绝大多数案例均分布于主对角线的左上方,说明真值表分析得到的4条组态均是解释高水平探索式创新的充分条件。

通过对比发现:(1)组态1的覆盖率最高,即多数平台依附型企业是通过第1条路径提高自身的探索式创新水平,说明平台依附型企业已经意识到实施平台依附战略需要与平台企业及其他互补企业充分互动,对于提高自身探索式创新水平至关重要。(2)组态1、2、3都将平台依附型企业与平台企业之间的互动视为核心条件或边缘条件,组态1、2、4都将平台依附型企业之间的互动视为核心条件或边缘条件,平台内部多元主体之间的互动成为行动者之间资源整合的重要桥梁。(3)实现高水平探索式创新的4个组态没有任何一个条件变量能够单独构成解释结果产生的充分条件,而是需要非人类行动者与人类行动者的并发协同。由于组态1与组态2更强调平台内部成员之间基于交易的互动,组态3与组态4更强调政企互动,因而将组态1与组态2命名为市场引领型,将组态3与组态4命名为政策驱动型。由于市场引领型能够解释24.4%的高水平探索式创新案例,政策驱动型能够解释21.1%的高水平探索式创新案例,因此平台依附型企业需要更加关注平台治理工具在兼顾市场逻辑和社会逻辑中的重要作用。

2. 低水平探索式创新的驱动机制分析

尽管在定性比较分析中“高”的对立面为“非高”,而不是“低”。但基于本研究对创新惰性与探索式创新的二元性特征,当出现“高探索式创新”时,同时也是“非创新惰性”的状态。为了更为直观地探究创新惰性的诱发机制,本文进一步对导致低探索式创新的组态进行分析。

整体看来,低水平的平台成员互动和缺乏有效的治理工具是导致低水平探索式创新的关键诱因,社会关系与治理工具的错配也是导致低水平探索式创新的常见因素。组态5的覆盖率最高,成为导致低水平探索式创新的主要路径。如果缺乏平台多元主体的有效互动,单纯的模块化治理工具传递的仅仅是标准化任务分解的信号,难以激发主体的探索式创新动机,创新惰性的滋生也将无法避免。组态6说明,去中心化治理不能理解为单纯的平台授权,如果忽视建立在多元主体互动基础上的信任传递,依然难以激发平台依附型企业的探索式创新动机。组态7说明,平台多元主体之间的有效互动是提升平台依附型企业探索式创新水平的重要前提,如果缺乏平台多元主体之间的有效互动,即便设计了缜密的平台治理工具也难以激发企业的探索式创新活力。

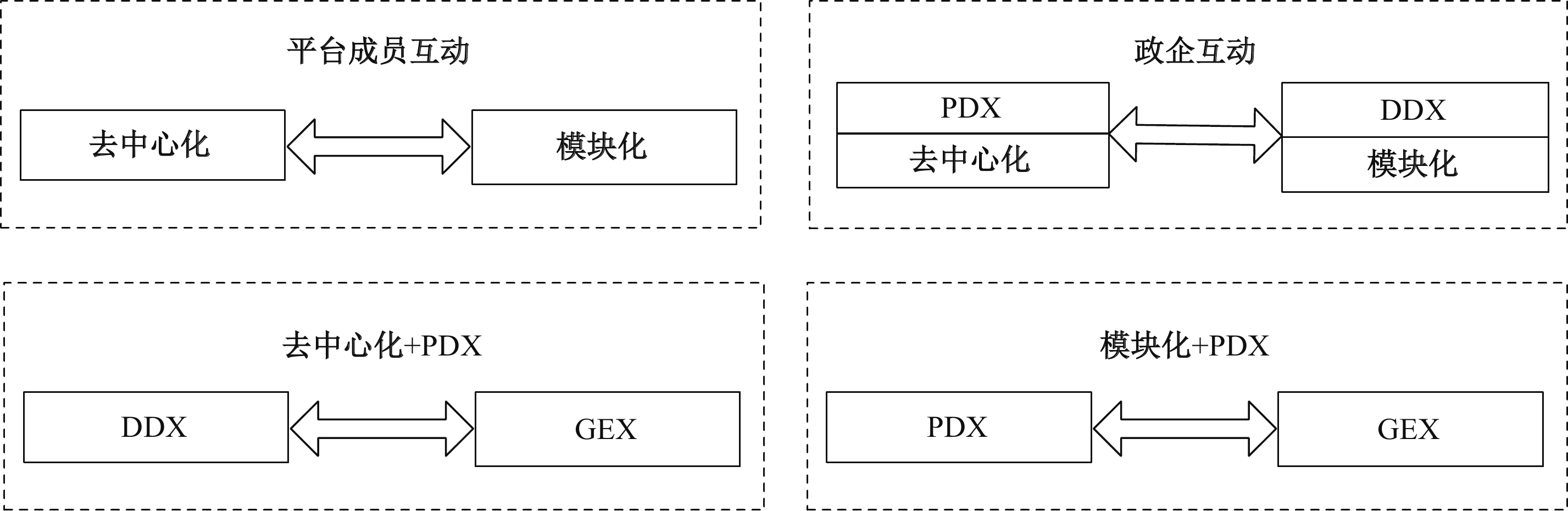

3.条件间的潜在替代关系

新兴技术赋能背景下,平台依附型企业的探索式创新需要非人类行动者和人类行动者之间的协同互动。通过对条件组态1—4的逐一比较,能够识别出非人类行动者和人类行动者之间的替代关系。

首先,对于组态1和组态2,在平台内部成员充分互动的场景中,去中心化治理工具与模块化治理工具可以相互替代,上述两种分散式治理工具均有助于提高平台依附型企业的探索式创新绩效。其次,对于组态3和组态4,在政企互动较为充分的场景中,不同的平台成员互动模式需要与特定的平台治理工具相匹配,才能更有效地提升平台依附型企业的探索式创新水平。高水平的平台依附型企业与平台企业之间的互动,需要更丰富的去中心化治理工具予以支撑;高水平的平台依附型企业之间的互动,需要更精准的模块化治理工具来支持。平台企业与平台依附型企业间的互动能够为平台最终产品和/或服务提供支撑,去中心化治理通过授予平台依附型企业更多的决策权,激发其积极参与价值创造(Chen和Bellavitis,2020)。平台依附型企业间的互动有益于平台成员共同为平台企业提供产品和/或服务,模块化治理有利于平台依附型企业持续进行认知迭代,进而提升专业能力(Chan 等,2020)。只要具备较高的政企互动水平,平台治理策略与平台互动模式可以进行灵活迭代与动态调整。再次,对于组态1和组态3,在去中心化程度较高的平台系统中,如果平台依附型企业之间的互动较少,政企互动在一定程度上可以维系平台成员之间的竞合关系。最后,对于组态2和组态4,在模块化程度较高的平台系统中,如果平台依附型企业与平台企业之间的互动较少,政企互动在一定程度上也可以维系平台成员之间的竞合关系。如图2所示。

|

| 图 2 不同条件的替代关系 |

进一步分析发现,面临不同的平台主体交互与技术支撑场景,平台治理工具均能够发挥重要的创新推动作用,而政企互动能够弥补平台成员互动中可能出现的不平衡现象。在平台生态系统中,不仅要关注人类行动者与非人类行动者的协同,更需要关注人类行动者与非人类行动者的有效匹配。在平台依附型企业与平台企业的有效互动的场景中,需要高水平的去中心化治理工具作为支撑;在平台依附型企业之间有效互动的场景中,则更需要高效的模块化治理工具进行匹配。平台的互动机制与治理机制之间存在相对最优的匹配模式。

4.稳健性检验

为了保证研究结论的稳健性,本研究采用以下两种策略(表5)。首先,将一致性阈值从0.8调整为0.9,得到的组态类型保持一致,并且组态分析中高水平探索式创新对应的总体解的一致性(由0.523变为0.525)及总体覆盖率(由0.858变为0.863)仅仅发生细微的变化。其次,将案例频率阈值由2提升到4,得到的组态类型保持不变,并且组态分析中高水平探索式创新对应的总体解的一致性(由0.523变为0.518)及总体覆盖率(由0.858变为0.853)仅仅发生细微的变化,说明既有研究结论具备较强的稳健性(杜运周和贾良定,2017)。

| 条件 | 高水平探索式创新

(提高一致性阈值) |

高水平探索式创新

(提高案例频率) |

||||||

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |

| PDX |

|

|

|

|

|

|

||

| DDX |

|

|

|

|

|

|

|

|

| GEX |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 去中心化Dec |

|

|

|

|

|

|

||

| 模块化Mod |

|

|

|

|

|

|

||

| 原覆盖率(raw coverage) | 0.145 | 0.141 | 0.122 | 0.108 | 0.142 | 0.133 | 0.120 | 0.106 |

| 唯一覆盖率(unique coverage) | 0.131 | 0.116 | 0.119 | 0.093 | 0.130 | 0.115 | 0.112 | 0.091 |

| 一致性(consistency) | 0.788 | 0.837 | 0.769 | 0.703 | 0.758 | 0.831 | 0.762 | 0.702 |

| 解的覆盖率(solution coverage) | 0.525 | 0.518 | ||||||

| 解的一致性(solution consistency) | 0.863 | 0.853 | ||||||

5.进一步分析

(1)不同平台竞争程度下的探索式创新组态分析

在现实平台场景中存在平台依附型企业主动实施探索式创新的案例(王节祥等,2021b),但依附于平台并不一定能够激发中小企业的探索式创新。平台依附型企业的创新惰性会伴随着平台内部竞争强度的改变而发生差异。平台内部竞争发生在同一平台的内部利益相关者之间(Roson,2005),包括平台依附型企业之间的竞争以及平台依附型企业与平台企业之间的竞争。一方面,平台竞争程度是决定平台生态系统中企业市场行为的关键因素(芮明杰,2016),中小企业更倾向于加入集中度较低的平台(李小玲等,2014)。另一方面,平台竞争强度会引起平台治理策略的改变,从而影响平台依附型企业的创新策略选择(王节祥等,2021b)。随着平台内部竞争性企业数量增加,平台内部竞争程度逐渐加剧。当平台竞争超过一定程度,会产生负向的同边网络效应(Eisenmann 等,2006),进而削弱平台依附型企业的价值创造能力。基于此,本研究进一步展开不同平台竞争程度下平台依附型企业的探索式创新组态分析。平台内部竞争程度通过测度平台依附型企业感知的平台内部同行业企业之间的竞争强度来反映(彭艳妮,2018),代表题项为:在平台中存在大量与我们提供类似或相同产品的企业;在平台内部同行竞争非常激烈。本研究将大于平台内部竞争程度均值的案例归为高平台竞争组,反之则归为低平台竞争组。

表6 中,组态16、17、18为高平台竞争组的探索式创新组态,组态19、20、21为低平台竞争组的探索式创新组态,与全样本的组态分析基本一致。通过对比发现,高平台竞争组更强调基于政企互动的政策驱动,而低平台竞争组更强调基于平台内部成员互动的市场引领。因此,在竞争程度相对更高的平台中需要更加注重借助政策设计以推动政企互动,在竞争程度相对更低的平台中需要更加注重借助政策设计以推动平台内部成员互动。市场机制与制度机制的协同能够推动平台多元主体的有效互动并推动平台治理机制演化。

| 条件 | 高水平探索式创新

(高平台竞争组) |

高水平探索式创新

(低平台竞争组) |

||||

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |

| PDX |

|

|

|

|

|

|

| DDX |

|

|

|

|

||

| GEX |

|

|

|

|

|

|

| Dec |

|

|

|

|

|

|

| Mod |

|

|

|

|

||

| 原覆盖率

(raw coverage) |

0.159 | 0.161 | 0.152 | 0.192 | 0.201 | 0.238 |

| 唯一覆盖率(unique coverage) | 0.162 | 0.136 | 0.115 | 0.183 | 0.175 | 0.192 |

| 一致性(consistency) | 0.853 | 0.799 | 0.758 | 0.863 | 0.892 | 0.886 |

| 解的覆盖率(solution coverage) | 0.685 | 0.732 | ||||

| 解的一致性(solution consistency) | 0.832 | 0.891 | ||||

(2)不同供应商集中度下的探索式创新组态分析

本研究选择工业互联网平台和平台依附型企业作为研究对象,工业互联网平台通过为供应链赋能进而与平台依附型企业展开互动。由于供应链上下游合作伙伴的数量及分布(即供应链结构)会影响企业的创新效应,而供应商集中度作为度量供应链结构的重要指标,会直接影响企业的创新绩效(徐星美等,2022)。鉴于此,本研究进一步对不同供应商集中度下平台依附型企业的探索式创新组态展开分析。供应商集中度通过工业互联网平台前5大供应商的采购额/总采购额进行测度(Danny 等,2010)。通过焦点访谈与二手数据收集的形式获取工业互联网平台核心供应商的相关数据,将大于供应商集中度均值的案例归为高供应商集中组,反之则归为低供应商集中组,再次进行组态分析。

表7中,组态22、23、24为高供应商集中组的探索式创新组态,组态25、26、27为低供应商集中组的探索式创新组态,与全样本的组态分析基本一致。通过对比发现,高供应商集中组更强调基于平台内部成员互动的市场引领,而低供应商集中组更强调基于政企互动的政策驱动。当供应商集中度较高时,平台企业对少数平台依附型企业形成高度依赖,部分平台依附型企业拥有较高的话语权,平台企业需要让渡部分控制权,加大专用性资产的投入,以期与平台依附型企业建立互惠互利的合作关系。当供应商集中度较低时,政府需要参与平台依附型企业的资源补给过程,通过模块化的任务分解来降低交易成本,及时填补技术缝隙,从而更好地引导平台依附型企业参与平台创新。因此,在供应商集中度较高的平台中需要借助去中心化治理以强化市场导向的引领作用,在供应商集中度较低的平台中需要借助模块化治理以维系政企互动的政策实效。

| 条件 | 高水平探索式创新

(高供应商集中组) |

高水平探索式创新

(低供应商集中组) |

||||

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |

| PDX |

|

|

|

|

||

| DDX |

|

|

|

|

|

|

| GEX |

|

|

|

|||

| Dec |

|

|

|

|

|

|

| Mod |

|

|

|

|

||

| 原覆盖率

(raw coverage) |

0.187 | 0.215 | 0.209 | 0.155 | 0.158 | 0.159 |

| 唯一覆盖率

(unique coverage) |

0.185 | 0.198 | 0.193 | 0.165 | 0.139 | 0.117 |

| 一致性

(consistency) |

0.878 | 0.855 | 0.829 | 0.851 | 0.772 | 0.760 |

| 解的覆盖率

(solution coverage) |

0.629 | 0.671 | ||||

| 解的一致性

(solution consistency) |

0.851 | 0.873 | ||||

(一)研究结论

推动平台依附型企业积极尝试探索式创新是化解创新惰性的重要保障。本研究基于行动者网络理论构建了化解平台依附型企业创新惰性的分析框架,运用组态视角和fsQCA方法分析了推动平台依附型企业探索式创新的策略组合,得出以下结论:

第一,中小企业在推进平台依附战略的过程中需要与人类行动者(平台企业与政府)和非人类行动者(去中心化与模块化治理工具)进行互动,平台多元主体的社会交换与平台治理工具均无法单独构成高水平探索式创新的必要条件。两类行动者的组态构成了平台依附型企业探索式创新的驱动路径,即基于平台内部成员互动的市场引领型和基于政企互动的政策驱动型,且市场引领型更有益于发挥平台治理效率。市场机制与制度机制的协同是完善平台治理体系的重要保障。第二,人类行动者与非人类行动者共同参与平台依附型企业的探索式创新过程,是化解创新惰性的重要参与者。平台多元主体的互动机制与治理工具之间存在相对最优的匹配模式。平台依附型企业与平台企业的有效互动是化解创新惰性的重要策略。在平台依附型企业与平台企业的互动场景中,需要高水平的去中心化治理工具作为支撑;在平台依附型企业之间有效互动的场景中,则更需要高水平的模块化治理工具进行匹配。第三,推动平台分散治理是提升平台依附型企业探索式创新绩效、激发创新活力的有效策略,平台企业借助分散治理机制以营造创新氛围,激发人类行动者与非人类行动者的组合效用,能够有效化解平台依附型企业的创新惰性。

(二)研究贡献

首先,本文的研究结果在一定程度上拓展了行动者网络理论和平台治理理论的研究视野,丰富了平台创新领域的研究内容。既有研究多关注中小企业嵌入于集群网络和供应链网络的创新路径,探究嵌入于网络之后的信任机制和约束机制对中小企业创新绩效的影响,鲜有研究聚焦平台场景中的中小企业的创新惰性,特别是对化解企业创新惰性、推动企业探索式创新的实现路径较少关注。本研究揭示了平台生态中提升企业探索式创新、化解创新惰性的等效多维路径,诠释了平台生态中的人类行动者与非人类行动者与企业探索式创新之间的复杂因果关系,厘清了平台多元主体的互动模式与平台治理工具之间的动态匹配逻辑。

其次,本研究从平台依附型企业的视角探索了平台分散治理与平台多元主体社会交换的协同策略,是对主流的平台企业主导的治理研究的重要补充。由于既有研究对于平台利益相关者参与的治理过程缺乏足够的关注,难以揭示技术赋能背景下的平台分散治理的实现逻辑。本研究从去中心化治理和模块化治理切入,提出了化解企业创新惰性的治理思路,厘清了平台治理工具与平台多元主体互动模式的匹配逻辑,不仅健全了平台多元主体共同参与平台治理的实现机制,拓展了经典组织治理理论的研究边界,还为建构中国特色的平台治理理论开辟了新的径路。

最后,既有研究多将企业创新视为网络成员互动的结果,忽视了技术赋能背景下非人类因素在创新过程中的重要作用,难以对探索式创新的涌现路径进行完整的刻画。本研究基于行动者网络理论,将探索式创新的涌现视为核心企业设置的强制通行点,人类行动者(平台依附型企业、平台企业及政府)与非人类行动者(去中心化治理工具与模块化治理工具)围绕这一强制通行点在平台空间中相互作用,共同推动探索式创新涌现并有效化解企业创新惰性。上述逻辑不仅有助于揭示不同行动者在探索式创新涌现过程中的活跃度差异,洞察企业创新惰性的诱因,还能够细致刻画不同行动者之间的联动匹配关系,拓展了行动者网络理论的研究场景。

(三)实践启示

首先,面对不确定环境带来的机遇与挑战,平台依附型企业应该充分认识到嵌入平台生态系统中可能面临的“双刃剑”效应,对可能诱发的创新惰性进行深刻洞察,正确认识嵌入平台生态的复杂多边关系所带来的双重影响。一方面,平台依附型企业需要借助平台治理工具推动建立积极的合作关系,实现创新要素的协同。另一方面,加强平台成员互动和政企互动是平台生态中推动探索式创新、化解创新惰性的有效路径。平台依附型企业的探索式创新是一个较为复杂的互动过程,需要有效识别影响企业创新过程中的多重条件及其协同效应,结合既有的条件禀赋进行不同资源的组合。本文的研究结论能够帮助平台依附型企业厘清自身的创新策略,将与平台利益相关者的积极互动作为日常运营的重要环节,策略性地选择平台社会交换模式,提高资源的匹配效率。

其次,当前的平台治理实践更多地采用价格、排他性合同、平台接入控制等手段,缺乏协同控制的治理思维。本研究兼顾市场逻辑和社会逻辑,从平台依附型企业的视角,探究平台多元主体之间的互动、契合与合作过程,提出规范平台秩序,促进公平竞争和协同创新的治理思路。在竞争程度相对更高的平台中更加注重借助政策设计推动政企互动,在竞争程度相对更低的平台中更加注重借助政策设计以推动平台内部成员互动。在供应商集中度较高的平台中借助去中心化治理以强化市场导向的引领作用,在供应商集中度较低的平台中借助模块化治理以维系政企互动的政策实效。当下需要进一步提高政企互动的质量,为平台治理工具与平台成员互动模式的磨合提供迭代空间。平台企业需要预判可能产生的创新惰性问题,深刻洞察平台生态系统中的社会交换模式,结合平台生态系统的竞争程度、结构特征、技术基础设施,策略性地选择与之匹配的平台治理工具,以提升平台的治理效率。这是对习近平总书记提出的“建立健全平台经济治理体系”的有效回应,为打造共建共治共享的治理共同体提供了策略参照。

(四)研究局限和未来展望

虽然本研究借助跨案例比较分析了行动者网络空间中影响平台依附型企业探索式创新的复杂互动机制,借助溯因逻辑探索了化解企业创新惰性的策略组合,但是依然未能完全揭示条件组态在探索式创新涌现过程中的演化机制。后续研究可以借助基于时间的动态QCA方法,对平台依附型企业探索式创新在时空变迁中的动态演变予以更为精准的诠释。未来研究也可以采用案例研究方法,聚焦于中小企业的平台依附战略的实施过程,深度剖析平台生态系统中多元主体互动的联动效应及其对平台创新的影响,以更为深刻地揭示平台嵌入的生态效应。

| [1] | 陈庆江, 王彦萌, 万茂丰. 企业数字化转型的同群效应及其影响因素研究[J]. 管理学报, 2021, 18(5): 653–663. |

| [2] | 戴勇, 刘颖洁. 基于组态分析的数字平台生态系统内部治理因素及效果研究[J]. 科研管理, 2022, 43(2): 46–54. |

| [3] | 李平, 蒲晓敏, 田善武. 嵌入式创新范式研究[J]. 管理评论, 2019, 31(7): 3–12. |

| [4] | 刘玉斌, 张贵娟, 宋爽. 创业倦怠研究现状探析与未来展望[J]. 外国经济与管理, 2022, 44(2): 136–152. |

| [5] | 王节祥, 陈威如, 江诗松, 等. 平台生态系统中的参与者战略: 互补与依赖关系的解耦[J]. 管理世界, 2021, a,37(2): 126–147. |

| [6] | 王节祥, 瞿庆云, 邱逸翔. 数字生态中创业企业如何实施平台镶嵌战略?[J]. 外国经济与管理, 2021, b,43(9): 24–42. |

| [7] | 赵宏霞, 王梦娟. 中小企业嵌入平台生态对其探索式创新的影响机制研究[J]. 技术与创新管理, 2022, 43(2): 151–161. |

| [8] | 赵健宇, 廖文琦, 袭希. 创业导向与探索式创新的关系: 一个双中介效应模型[J]. 管理科学, 2019, 32(2): 33–49. |

| [9] | Adner R. Ecosystem as structure: An actionable construct for strategy[J]. Journal of Management, 2017, 43(1): 39–58. |

| [10] | Aka K G. Actor-network theory to understand, track and succeed in a sustainable innovation development process[J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 225: 524–540. |

| [11] | Andrews R, Beynon M J, McDermott A M. Organizational capability in the public sector: A configurational approach[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2016, 26(2): 239–258. |

| [12] | Burt R S, Opper S. Political connection and disconnection: Still a success factor for Chinese entrepreneurs[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2020, 44(6): 1199–1228. |

| [13] | Chen T X, Qian L H, Narayanan V. Battle on the wrong field? Entrant type, dominant designs, and technology exit[J]. Strategic Management Journal, 2017, 38(13): 2579–2598. |

| [14] | Chiu S C, Sharfman M. Legitimacy, visibility, and the antecedents of corporate social performance: An investigation of the instrumental perspective[J]. Journal of Management, 2011, 37(6): 1558–1585. |

| [15] | Drori I, Honig B. A process model of internal and external legitimacy[J]. Organization Studies, 2013, 34(3): 345–376. |

| [16] | Eze S C, Chinedu-Eze V C, Bello A O. Determinants of dynamic process of emerging ICT adoption in SMEs–actor network theory perspective[J]. Journal of Science and Technology Policy Management, 2019, 10(1): 2–34. |

| [17] | Helfat C E, Raubitschek R S. Dynamic and integrative capabilities for profiting from innovation in digital platform-based ecosystems[J]. Research policy, 2018, 47(8): 1391–1399. |

| [18] | Latour B. On recalling ANT[J]. The Sociological Review, 1999, 47(S1): 15–25. |

| [19] | Panico C, Cennamo C. User preferences and strategic interactions in platform ecosystems[J]. Strategic Management Journal, 2022, 43(3): 507–529. |

| [20] | Rietveld J, Schilling M A. Platform competition: A systematic and interdisciplinary review of the literature[J]. Journal of Management, 2021, 47(6): 1528–1563. |

| [21] | Roson R. Two-sided markets: A tentative survey[J]. Review of Network Economics, 2005, 4(2): 142–160. |

| [22] | Shin N, Park S. Supply chain leadership driven strategic resilience capabilities management: A leader-member exchange perspective[J]. Journal of Business Research, 2021, 122: 1–13. |

| [23] | Stam E. Entrepreneurial ecosystems and regional policy: A sympathetic critique[J]. European Planning Studies, 2015, 23(9): 1759–1769. |

| [24] | Teece D J. Profiting from innovation in the digital economy: Enabling technologies, standards, and licensing models in the wireless world[J]. Research Policy, 2018, 47(8): 1367–1387. |

| [25] | Thomas L D W, Ritala P. Ecosystem legitimacy emergence: A collective action view[J]. Journal of Management, 2022, 48(3): 515–541. |

| [26] | Tiwana A. Evolutionary competition in platform ecosystems[J]. Information Systems Research, 2015, 26(2): 266–281. |