2023第45卷第5期

数字经济时代,网络设施的完善和信息技术的迭代加速了远程办公、混合办公等虚拟工作模式的流行(谢小云等,2021;Shockley等,2021),也使得以计算机通信技术为介导的虚拟沟通成为组织信息传递与交流的主要方式(Gilson等,2015;Derks等,2008)。根据中国互联网络信息中心发布的第49次《中国互联网络发展状况统计报告》,2021年我国虚拟办公的用户规模达4.69亿,其中即时通信用户覆盖率达97.5%,视频或电话会议的使用率超过22.8%。虚拟沟通的流行大大减少了线下互动的机会,累积的情绪表达需求难以通过面对面方式得到满足,因而员工借助各类虚拟媒介表达情绪的现象日益普遍(Brodsky,2021;Wang,2022)。情绪的虚拟表达渠道多样而便捷,却也带来了新的管理问题。一是情绪准确表达的难度上升(Cheshin等,2011),沟通者经常错误解读对方的情感意思和微妙细节,引起“情感误解”,进而阻碍工作进程(Byron,2008)。二是情绪的不真实性增强(Brodsky,2021),引发的信任感降低可能对内外部工作协调和组织氛围产生负面影响(Jimenez等,2017;Park和Lee,2019)。三是基于情绪的人际联结更为困难(Patterer等,2021),由于缺乏面对面交流的深度,通过虚拟沟通建立人际关系需要更频繁的自我披露(Walther等,2005),这可能造成员工的情绪压力与社交疲劳(Park和Lee,2019),并导致不利于组织的工作行为(Zhou等,2022)。

因此,虚拟沟通中的情绪表达逐渐受到学术界和管理者的重视,其在理论与实践上的重要价值也逐渐凸显。在理论上,虚拟情绪表达对组织行为领域的情绪研究有重要推进作用。具体来说,传统组织行为领域主要探讨面对面情绪表达的作用机制,与之相比,虚拟情绪表达则发生了颠覆性的改变(Byron,2008;Wadley等,2020)。首先,情绪的流动路径增加了“线上—线下”的情境转换,使得身体性的非语言线索不再可见(Shockley等,2021);其次,情绪的表达不再是即时性的、临场发挥的,而是可以被完全隐藏和反复修改的(Brodsky,2021);最后,情绪从“难以捉摸”变为“有迹可循”,在媒介上能够被反复查看和传播(Wang,2022)。个体在虚拟情境下的情绪表达更为复杂和多变,通过认识情绪表达的新路径和新机理,在一定程度上能够填补传统组织行为领域情绪研究的空白。在实践上,开展虚拟情绪表达研究可以帮助管理者全面认识情绪在组织互动中的独特价值,明确虚拟沟通中情绪表达的新特征,制定和掌握情绪准确表达的规范和技巧,这对于维护员工身心健康、营造良好的组织氛围及提高组织效率等具有积极意义(程雪姣等,2021;Wang,2022)。

现有研究对组织中虚拟情绪表达的相关议题,主要集中在情绪表达有效性、媒介选择、情绪调节等方面(Blunden和Brodsky,2021;Glikson和Erez,2013)。然而,现有研究对于虚拟情绪表达的内涵与特征尚不明确,研究情境也局限于特定的媒介范围,在其作用机制和效应上也缺乏系统的认识。此外,目前的理论视角较为分散且具有学科的侧重差异,例如心理学更关注情绪,而信息管理更关注技术。实际上,虚拟情绪表达是情绪与信息的交互,涉及心理学、传播学、信息管理等多学科的交叉融合,需要更为多元、广泛和整合的视角做进一步深入阐释。综上可见,有必要对以往文献进行系统回顾,加强对虚拟情绪表达领域的探索。

为此,本文以“情绪表达”(emotional expression)、“情绪展示”(emotion display)、“情绪调节”(emotion regulation)为情绪相关主题词,结合“计算机中介交流”(computer-mediated communication)、“信息和通信技术”(information and communication technologies)、“虚拟”(virtual)、“数字化”(digitalization)等检索词在Web of Science、EBSCO和中国知网等国内外权威数据库中进行交叉检索,共得到449篇文献。随后,按下列标准对文献做进一步筛选:(1)阅读标题、摘要和关键词,剔除研究内容与情绪表达、组织沟通无关的文献;(2)剔除关注情绪表达和组织沟通,但与虚拟情境无关的文献;(3)剔除非核心期刊来源文献;(4)通读全文,确保主题的高度相关。同时,对已有文献进行“滚雪球式”追踪检索,完善和补充文献库。最终,本文得到分布在管理学、心理学和信息科学等领域的176篇文献(外文164篇,中文12篇)作为重要文献基础。

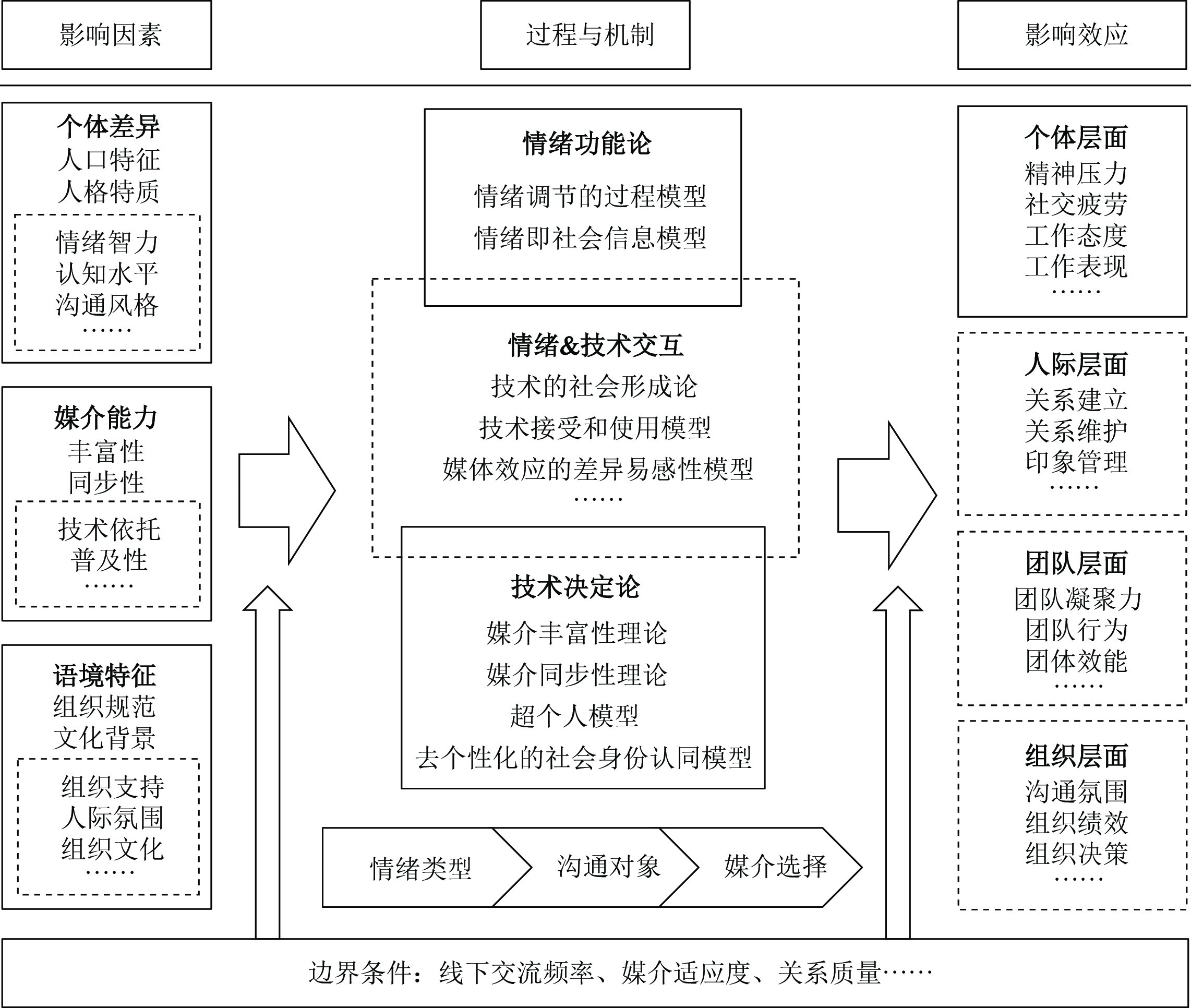

本文的主要研究工作和贡献包括:第一,在与面对面情绪表达进行比较分析的基础上总结了虚拟情绪表达的内涵与特征,推动了其概念的进一步明确。第二,从情绪功能论与技术决定论的视角梳理了现有理论基础,并归纳了情绪表达在不同沟通情境中的研究重点,明晰了虚拟情绪表达的整体过程。第三,探讨了组织中虚拟情绪表达的策略,初步厘清了其作用脉络。第四,分析了组织中虚拟情绪表达的影响因素及对情绪接收者认知、态度与行为的影响效应,为虚拟情绪表达有效性提供了机制参考。本文归纳了组织中虚拟情绪表达的现有研究成果,并在此基础上提出了整合研究框架和未来研究方向,以期推动虚拟情绪表达理论研究和组织实践的发展。

二、虚拟情绪表达的内涵与特征(一)虚拟情绪表达的内涵

情绪表达是组织互动的重要组成部分(Brodsky,2021),成员通过情绪交流产生情感体验和对特定事件的理解,这反过来深刻影响成员在组织中的态度和行为(Weiss和Cropanzano,1996)。随着计算机和互联网的普及,组织沟通大量依赖虚拟信息技术进行,成员间情绪表达的渠道也从“面对面”更多地转向多样的“虚拟”媒介(Cheshin等,2011;Glikson和Erez,2013)。沟通场景的改变催生了“虚拟情绪表达”概念,情绪表达的“虚拟性”既可指地理空间的分散和隔绝,也可指时间上的同步性和异步性,还表现为对不同群体、文化等边界的跨越,并在不同的媒介渠道中产生不同的效果(Riordan和Kreuz,2010)。

现有研究尚未对虚拟情绪表达进行明确定义,但大多对虚拟沟通能够实现情绪传递形成了统一认识。早期的“线索过滤理论”(cues-filtered-out theory)认为,由于缺乏非语言的声音和身体线索,虚拟沟通无法传递情绪(Short等,1978)。这一观点在Walther(1992)提出社会信息加工理论(social information processing theory)后逐渐得到修正。该理论指出个体在虚拟媒介中能够将各种社会互动信息转化为特定的情感内容,进而实现与面对面沟通一样的印象认知与关系发展,这为后续虚拟情绪相关研究奠定了基础。Harris和Paradice(2007)进一步提出,情绪在虚拟沟通中的表达也遵循编码、传递和解码的过程,沟通者会使用情绪动词、形容词等语言线索以及拼写标记、文本空间排列等新的非语言线索实现情绪的表达。Derks等(2008)则将情绪交流定义为两个及以上的个体对外显和内隐两种类型情绪的识别、表达与分享,并指出社会存在性是情绪在虚拟和面对面沟通中重要的语境差异,情绪在虚拟沟通中更多通过内隐性非语言线索如信息长度、自我披露程度等方式展现。此后,非语言线索逐渐成为研究热点,其中表情符号和沟通时间间隔对情绪信息的传递作用受到较多关注(Coyle和Carmichael,2019;Guenter等,2014)。

综合现有研究,本文认为虚拟情绪表达是一种自愿将外显和内隐的情绪信息通过虚拟媒介进行分享的行为,其内涵具体包括以下几点:(1)由特定事件引发的自愿行为。在虚拟情绪表达中,个体主动表达由特定事件引发的情绪状态,但有更大的空间控制情绪表达的程度和方式。(2)包含外显性和内隐性情绪信息。虚拟情绪的表达内容可以同时包含两种性质的情绪信息,其中外显性情绪信息主要是对离散情绪的直接引用,如发送开心、生气、难过等情绪性词汇,而内隐性情绪信息则体现为信息的情绪风格,可以根据符号标记的使用、信息长度、沟通时间间隔等非语言线索进行推断。(3)利用虚拟媒介进行传递。虚拟情绪的表达不是通过面对面的方式,而是利用以信息和通信技术为支撑的虚拟媒介进行,常见的虚拟媒介有电子邮件、即时通信、语音电话、视频等。

(二)虚拟情绪表达的特征

由于沟通场景的变化和沟通媒介的多样性,虚拟情绪表达相较面对面的情绪表达具有更多差异性的表现。借鉴现有观点,本文主要从社会存在性、内容丰富性、互动时效性和可预演性四个方面归纳虚拟情绪表达的特征。

1.较低的社会存在性

社会存在理论指出,人们在沟通过程中会有物理存在和社交存在两个维度的感知,又称“社会临场感”(Short等,1978)。物理存在指沟通者同处一个物理空间,通过身体接触和视觉可见性帮助情绪的表达(Murphy等,2009)。地理分散使沟通者无法实现身体接触,视觉可见性也受限于媒介的影像传输能力(Gkinko和Elbanna,2022;Wang,2022),因此虚拟情绪表达的物理存在普遍较低。社交存在主要指被感知参与互动和联系的程度,沟通者通过信息传递和交流吸引其他社会参与者的关注(Short等,1978;Walther,1992)。在虚拟情绪表达中,低物理存在导致人们习惯的非语言线索缺乏(Daft和Lengel,1986),增加了人们对情绪信息的误解概率(Derks等,2008);此外,虚拟环境增加了沟通者的匿名性(Walther,1996),个体的社交个性更少也更难被察觉和关注,这种“去个性化”降低了社交存在(Derks等,2008;Walther等,2005)。因此,相较于面对面的情境,虚拟情绪表达具有更低的物理存在和社交存在,即总体社会存在性较低。

2.差异化的内容丰富性

内容丰富性包括所传递情绪信息的数量和形式,尤其是非语言线索的内容。在面对面交流中,人们不仅通过语言直接表达情绪,也利用语调、表情、肢体动作等非语言线索来反映态度和情绪(Coyle和Carmichael,2019),内容丰富程度较高。而在虚拟情绪表达中,视频等保真度更高的媒介能够一定程度上还原面对面沟通的情绪交流方式(Dennis等,2008),但在即时通信、邮件等多以单一载体形式(如文字或语音)进行沟通的环境中,可以使用的常见非语言线索较少(Daft和Lengel,1986;Walther等,2005),因而内容丰富性降低,情绪表达和识别的准确性均会下降(Byron,2008)。随着研究的深入,学者们发现人们在虚拟沟通中会创造新的非语言线索进行“情感补偿”(Derks等,2008;Walther等,2016),如感叹号、省略号和大写字母的使用为文本添加了情感意义,表情符号则被视为面部表情的替代来表现情绪强度(Gamero等,2021),但情绪表达的效果十分依赖于个体的解释和感知能力,情绪的表达也需要花费更长的时间(Blunden和Brodsky,2021)。

3.异步的互动时效性

互动时效性主要从响应的同步性和异步性方面进行考虑,同步性指沟通实时发生,而异步性则指信息的传递存在时滞(Dennis等,2008)。在面对面情绪表达中,情绪信息的传递和反馈是实时的,双方互动具有高同步性(Walther等,2005)。而在虚拟情绪表达中,互动时效性依赖于沟通媒介的特征(Daft和Lengel,1986),例如即时通话和视频能够对情绪信息进行实时、连贯的传输,其交流一般是高同步性的(Dennis等,2008);而在邮件、短信等媒介中,使用规范不要求实时响应(Glikson和Erez,2013),可能存在较长的时间滞后和延迟(Dennis等,2008),即异步性较高。因此,虚拟情绪表达的互动时效性与媒介高度相关,并存在时间滞后和异步反馈的特征。

4.潜在的可预演性

相较于面对面情境中的实时互动,虚拟媒介的异步性特征提供了构造信息的时间。一方面,发送者能够因此选择情绪被展示的类型和程度(Tretter和Diefenbach,2020),并进行修改、调整和排演,使情绪最终以预期的方式进行表达,达到隐藏实意或者清晰表意的目的(Riordan和Kreuz,2010)。另一方面,接收者也有时间对发送者的情感信息进行仔细解读(Murphy等,2009),既可以缓和当下的情绪反应,也可以通过反复修改选择合适的回复(Wang,2022)。在虚拟情境下,可预演性使人们对情绪表达有更多的控制力,也为情绪沟通建立了缓冲和保护机制(Tretter和Diefenbach,2020)。

三、组织中虚拟情绪表达的理论视角目前,国内外学者对组织中虚拟情绪表达的理论研究视角可归纳为以人为主体的情绪功能论和以技术为主体的技术决定论,具体归纳如表1所示。

| 理论视角 | 关注点 | 典型理论 | 代表性文献 |

| 情绪 功能论 | 虚拟情绪对个体内部的调节作用,及情绪在虚拟沟通中的人际信息功能 | 情绪调节的过程模型 | Brodsky(2021);Wang(2022) |

| 情绪即社会信息模型 | Braun等(2019);Riordan和Kreuz(2010) | ||

| 技术 决定论 | 媒介特征对虚拟情绪表达的影响,以及沟通者在虚拟情境中的情绪信息加工特点 | 媒介丰富性理论 | Döring等(2022);Yung等(2021) |

| 媒介同步性理论 | Guenter等(2014);Rennecker和Godwin(2005) | ||

| 超个人模型 | Walther和Whitty(2021);Coyle和Carmichael(2019) | ||

| 去个性化的社会身份 认同模型 | Gamero等(2021);Alsharo等(2017) | ||

| 资料来源:本文作者整理。 | |||

(一)情绪功能论

情绪功能论认为,情绪既能够通过作用于个体内部的认知过程而对个体产生影响,也能够通过影响人际互动而发挥作用(Gross,2015)。当前对虚拟情绪表达的研究多沿用这一传统的视角,探讨虚拟情境下情绪功能的新变化,其理论机制主要有情绪调节的过程模型和情绪即社会信息模型。

1.情绪调节的过程模型(the process model of emotion regulation)

情绪调节的过程模型表明,在产生情绪体验之后,员工可能会借助虚拟媒介对随后的生理反应、经历和行为进行修改或施加影响,来调整自我的情绪状态并决定是否表达真实情绪,具体可分为经历调节和显示调节(Gross,2015;Wadley等,2020)。

经历调节是指员工通过发泄、倾诉、抑制等系列行为,建立相应的“心理防御机制”来刻意改变内心的情绪状态,且通常以改变负面情绪为主(Wang,2022)。在虚拟环境中,员工拥有更多的渠道完成这种情绪的转变。例如,员工可能会在匿名社区写下自己对组织的抱怨来发泄不满与愤怒的情绪,或向其他同事发送寻求情感支持的即时信息来降低内心的负面情感体验(Wadley等,2020);此外,当在组织中被他人贬损或忽视而产生消极情绪反应时,员工可能会做出浏览娱乐网站、回复闲聊消息等“网络闲逛”行为,搁置工作任务的推进,以缓解正在经历的消极情绪状态(Zhou等,2022)。

显示调节是指员工并不改变内心的真实感受,而是隐藏不期望展示的情绪,只表达期望展示的情绪,以实现某个目标。现有研究表明,组织的情绪表现规范会影响情绪表达的内容和方式(Glikson和Erez,2013)。例如,员工在与顾客的电话沟通中会表现出较高的情绪强度以满足组织对情绪投入的要求(Ishii和Markman,2016),而在电子邮件沟通中会呈现较少的情绪线索以避免与规范不符的情绪内容的泄漏(Brodsky,2021)。此外,员工还倾向于利用虚拟媒介的不同特征进行印象管理(Riordan和Kreuz,2010),例如,员工在采用即时文本回复消息时,通常会选择和控制期望披露的情绪线索和披露程度(Derks等,2008),并在发送前花费一定时间进行内容审阅和修改直至符合预期,以向对方展示良好的自我形象(Wang,2022)。

2.情绪即社会信息模型(emotions as social information model)

在人际互动中,他人的态度、目标等信息能够通过情绪进行传递,这些信息经过加工影响接收者的认知和态度,进而辅助个体做出行为决策以协调互动过程、发展社会关系,这便是情绪的社会信息功能(van Kleef,2014)。虚拟沟通改变了人际互动规范,丰富的媒介也使情绪对信息的传达方式更为多样,虚拟情绪在组织内外部互动中的信息功能呈现新的特征。

就内部互动而言,虚拟情绪表达赋予上下级沟通新的关系内涵。虚拟沟通中的员工可以通过不同的行为信号,如打开或关闭摄像头、使用特定的表情符号、进行多边并行对话等来表达他们的情绪,进而表示他们对领导行为的认可或拒绝(Gerpott和Kerschreiter,2022)。此外,与虚拟沟通相比,员工倾向于与领导者进行更多的面对面沟通,以形成直接的情感维系并获得更清晰的任务信息(Braun等,2019;Riordan和Kreuz,2010)。领导者需要关注到这些新的线索和需求,并建立多元的沟通渠道塑造交换关系、支持信息共享(Gerpott和Kerschreiter,2022),以传达尊重、赞赏、鼓励等正面的情感要素,这将是形成高质量人际联结、实现有效领导的关键(Braun等,2019)。

就外部互动而言,员工与顾客的情绪交互特点发生变化,表现在顾客对员工情绪感知阈值的提高和感知不真实性的增强(Brodsky,2021;Wang,2022)。Ishii和Markman(2016)的研究发现,电子邮件和即时文本中非语言线索的缺乏和沟通的异步性一定程度上抑制了员工情绪表达的强度,其情绪细节也更难以被准确感知;Brodsky(2021)则指出,虚拟沟通环境导致接收者认为对方为情绪表达付出的努力较少,进而引发顾客对员工情绪的感知不真实和不信任。然而,随着对虚拟媒介的逐渐适应,员工与客户的频繁交流会增加情绪的可见度和可识别性,双方在情绪线索的不断交换中能够建立更加亲密的关系(Ishii和Markman,2016;Walther等,2016)。由此可见,在虚拟沟通中,员工需要付出比线下交流更多的努力成本,才能使同样的情绪被准确表达和感知,进而获得线上顾客的满意和信任,这对顾客关系管理提出了新的挑战(Lii等,2013)。

(二)技术决定论

技术决定论(technological determinism)认为,技术是人和社会生活发生变化的底层驱动力,能独立于人类的干预进行自我决定并从根本上改变人类的心智,进而导致系列社会后果的产生(Howcroft和Taylor,2022)。在情绪的功能之外,越来越多的学者也关注到技术的变革作用,认为虚拟情绪的表达依赖于技术特征和技术催生的沟通情境的差异(Walther和Whitty,2021),但人可以对技术进行理性选择(Guenter等,2014),这种“温和的技术决定论”也成为当前研究的主流观点之一。基于此,学者们主要就媒介特征和信息加工特点展开理论探索和延伸。其中,媒介特征以媒介丰富性理论和媒介同步性理论为代表,信息加工特点则主要包括超个人模型和去个性化的社会身份认同模型。

1.媒介丰富性理论(media richness theory)

媒介丰富性理论认为,沟通媒介的丰富性取决于媒介所拥有的即时反馈的能力、提供信息线索的能力、语言的自然性,以及提供的个性化程度四个方面,并以丰富性为标准对媒介进行排序,认为面对面交流的丰富性最高,其次是电话、文本,最低的是计算机代码输出(Daft和Lengel,1986)。在虚拟情绪表达中,丰富性较高的媒介反馈更及时,提供的情绪信息线索和语言使用更为多样,与个性化需求的匹配程度也更高,不仅使情绪内容的呈现更为具象,也增强了情绪识别和解读的准确性(Döring等,2022;Yung等,2021)。

结合该理论观点,表2对常见虚拟媒介的丰富性进行了对比总结。电子邮件以人们习惯的文字为语言载体,反馈具有滞后性,提供的信息线索也较少,因此丰富性较低。即时文本同样以文字为主要语言,包含的信息线索有限,但即时通信的持续交流期望使其拥有高于电子邮件的反馈效率(Rennecker和Godwin,2005),因此总体而言,即时文本的丰富性略高于电子邮件。而相较于文本交流,以声音为载体的语音表达更加自然,情绪线索也更丰富,能够传递更为清晰和强烈的情绪(Ishii和Markman,2016;Riordan和Kreuz,2010);与可延迟响应且有时长限制的即时语音相比,实时进行的语音通话具有更高的反馈力和个性化程度;因此,语音媒介的丰富性高于文本媒介,而语音通话的丰富性又略高于即时语音。视频通话与全息投影通话均可同时传递言语、声音提示(音量和音调)和视觉提示(表情和动作等),是更接近面对面的沟通方式,在虚拟媒介中丰富性最高(Döring等,2022;Gkinko和Elbanna,2022)。

| 媒介 类型 | 媒介丰富性 | 媒介同步性 | 实践 案例 | |||||||

| 即时 反馈力 | 线索 提供力 | 语言 自然性 | 个性化程度 | 传输 速度 | 符号集 | 并行性 | 可预演性 | 可再 处理性 | ||

| 电子 邮件 | 低 | 低 | 中 | 中 | 较快 | 文字、标点、表情符等 | 高 | 高 | 高 | 邮箱、内部OA等 |

| 即时 文本 | 中 | 低 | 中 | 中 | 快 | 文字、标点、表情符等 | 高 | 高 | 高 | 微信、钉钉、QQ等 |

| 即时 语音 | 中 | 中 | 高 | 中 | 快 | 音量、音调等 | 高 | 中 | 中 | 微信、钉钉、QQ等 |

| 语音 通话 | 高 | 中 | 高 | 高 | 快 | 音量、音调等 | 低 | 低 | 较低 | 电话、微信通话等 |

| 视频 通话 | 高 | 高 | 高 | 高 | 快 | 声音、表情、动作等 | 中 | 低 | 较低 | 钉钉、腾讯会议、zoom等 |

| 全息 投影 通话 | 高 | 高 | 高 | 高 | 快 | 声音、表情、动作等 | 中 | 低 | 较低 | 基于虚拟现实技术等 |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | ||||||||||

2.媒介同步性理论(media synchronicity theory)

在媒介丰富性理论的基础上,Denni等(2008)提出媒介同步性理论,主张媒介没有好坏之分,应当注重情境和任务与媒介的匹配性;并提出五项特征来表示媒介能够实现的同步协作程度,其中传输速度(指媒介将信息传递给接收者的速度)、符号集(指媒介提供的信息编码方式的种类)和并行性(指媒介能够同时传输多个发送者信号的程度)反映了媒介的传输能力,可预演性(指信息在发送前能够被调整和演示的程度)和可再处理性(指已经发送的信息可被重新回顾或再处理的程度)则反映了媒介的处理能力。媒介同步性赋予沟通者较大的交流速度控制权,也使得多向并行交流成为可能(Guenter等,2014),这一方面增加了情绪交流的灵活性(Rennecker和Godwin,2005),但另一方面,积极反馈的沟通期望也可能增加沟通者持续监控的成本和压力(李馨等,2022)。因此,交流频率和速度逐渐成为识别情绪内涵的重要信号(Derks等,2008;Guenter等,2014)。

表2总结了常见媒介在同步性方面的异同。电子邮件传输速度较快,能够同时接收多方信息,既能够通过情感词直接表达情绪(Byron,2008),也能够通过文本长度、拼写标记等非语言符号实现情绪传递(Butts等,2015),同时可以反复编辑和保存记录,传输和处理能力均较高(Dennis等,2008)。与电子邮件相比,即时文本传输速度更快,在符号集上也更为丰富(如表情包),也具有高并行性、高可预演性和高可再处理性特点。而即时语音和语音通话同样能实现快速传输,符号集均包含语气和语调,其中即时语音既能够同时接收多方信息且自动保存记录,也能够在发出前重新输入,在发出后的有效时间内撤回,因此其并行性、可再处理性高,也具有一定的可预演性;但语音通话一次只能与一方进行交流,实时对话也难以提前模拟或调整内容,且通话内容一般不会被保存,因而具有低并行性、低可预演性和较低的可再处理性。视频通话与全息投影通话传输速度快,允许一定数量的对象同时交流,因此并行性适中;与语音对话类似,实时对话使二者具有低可预演性和低可再处理性。二者的区别在于,视频通话主要利用网络技术同时传输声音与平面影像,沟通者多仅展示上半身,面部表情是主要的非语言线索(Shockley等,2021);全息投影通话则采用虚拟现实等智能技术,通过三维等更立体的形式呈现人物全身,相较于视频的平面效果能更精细地同时捕捉表情和动作中的情绪线索,沟通者互动的临场感更强(Yung等,2021)。

3.超个人模型(hyperpersonal model)

超个人模型由社会信息加工理论发展而来,核心观点是沟通者会利用虚拟情境中的编码系统选择性呈现有关自身情感、态度、个性的社会情绪信息,并倾向于对对方的信息进行更积极的解读以填补物理线索缺失造成的信息空白,因而可能会彼此产生过度积极和理想化的认知(Walther和Whitty,2021;Walther等,2016)。结合超个人模型,研究者们主要探讨了不同媒介中情绪表达的特征和效果。例如,在文本沟通中,频繁使用表情符号能够促进积极情绪识别和歧义消除,进而增强双方的正面印象感知(Coyle和Carmichael,2019)。语音沟通则能够通过提高社会存在性和情绪唤醒程度加大情绪传染几率(Geiger,2020),增强员工参与感和互动时效性,有助于情感的深入交流和人际氛围的营造(Braun等,2019)。然而,较低的可预演性使语音通话难以提前准备,可能导致实际的情绪表达内容与预期设想有所偏差(Dennis等,2008),这在一定程度上削弱了超个人模型的理想效应(Walther和Whitty,2021),但在即时语音中能够得到改善。

另有学者关注到超个人模型在电子邮件中的差异性表现,其中积极情绪往往由于“中性效应”而被弱化,消极情绪则因为“消极效应”被过度解读和强化(Byron,2008)。具体来说,电子邮件的“中性效应”是指接收者在沟通中不会对情绪效价有所偏向和期待,而普遍保持一种“中性”的情绪态度,因此积极情绪会被接收者解读为偏向中性的积极,且往往少于发送者的意图(Byron,2008)。现有研究对中性效应的解释可归纳为两点:一是电子邮件沟通缺乏面对面所有的生理刺激和情绪唤起,使积极情绪所传达的个性化关怀感知被减弱(Braun等,2019);二是人们对电子邮件形成了一种任务导向的、严肃的、不带情感色彩的心理图式(Sillars和Zorn,2021),进而会更多关注邮件的工作内容,弱化甚至忽略对积极情绪的关注和解读(Byron,2008)。电子邮件的“消极效应”则是指接收者所感知的消极情绪比发送者的意图更加负面和强烈(Byron,2008)。“消极效应”产生的原因,一方面是有限的情绪线索模糊了电子邮件的情感基调,这增加了接收者对情绪判断的不确定性和对威胁的警惕性,更可能将微妙形式的消极解读为有意的攻击,使消极情绪的内容更加显著(Byron,2008;Walther,1992);另一方面,接收者在捕捉到消极情绪后容易形成持续冲突的认知并不断自我强化,从而对后续沟通产生消极偏见(Sillars和Zorn,2021)。同时,沟通者也可能将邮件延迟反馈产生的时间空白纳入负面情绪解读,进而形成更为消极的判断(Guenter等,2014)。可见,超个人模型对消极情绪也具有认知强化作用。

4.去个性化的社会身份认同模型(social identification/de-individuation model)

去个性化的社会身份认同模型认为,虚拟沟通的低社会存在增强了沟通者的视觉匿名,阻碍了个体自我意识的展现,也使其难以发现沟通对象之间的个体差异。这种“去个性化”使沟通者倾向于通过群体规范来建立内部联系并产生社会认同,从而提高自尊(Reicher等,1995)。这一理论主要用于探讨虚拟团队中的情绪氛围强度与情绪交流特点。就情绪氛围而言,由于虚拟团队的地理分散性和成员高流动性,成员缺乏对彼此工作的实际观察和自发交流,这导致高水平的社会距离并使信任和共同责任难以建立(Alsharo等,2017);此外,虚拟团队成员经历更多基于任务的沟通而非情感的个性交流(Gilson等,2015),因而更有可能体验到较少的积极情绪,成员对团队的情感承诺和群体认同感更低(Gamero等,2021)。

就情绪交流特点而言,与面对面团队相比,虚拟团队成员需要更多的时间和更频繁的互动来传递社会情绪信息、建立群体联系,并在编码和解码中适应彼此的情绪信息内容和风格(Derks等,2008;Walther,1992)。随着互动的深入,他们会逐渐形成一套共享的情绪表现规范,这些规范明确了情绪应该如何传递和解释(Glikson和Erez,2013),减少了因情绪误解而产生冲突和错误的风险,有利于提升团队绩效(Byron,2008)。在虚拟团队中,最常使用的非语言情绪线索是表情符号和时间符号(Gamero等,2021)。表情符号可以强化或弱化不同效价的情绪要素,并更好地区分指示性行为和表现性行为(Coyle和Carmichael,2019);此外,如暂停、延迟等时间符号可以影响团队成员彼此的个性判断和行为归因,进而影响对情绪的感知和解读(Gamero等,2021)。因此,虚拟团队的情绪管理是重要议题,需要关注如何恰当地平衡运用组织规范和个性来表达情绪,以形成积极互动的情感氛围,增强团队的凝聚力和认同感(Gamero等,2021;Glikson和Erez,2013)。

四、组织中虚拟情绪表达的策略组织环境中员工情绪表达的动机可具体分成两类,一类是追求舒适情绪状态的享乐主义动机,另一类则是将情绪作为目标实现手段的工具性动机(Tamir,2016)。已有研究表明,这些动机在虚拟情绪表达中同样存在(Brodsky,2021;Tretter和Diefenbach,2020)。同时,虚拟沟通潜在的匿名性和时滞性,以及虚拟媒介信息传输能力的差异性,将赋予员工更多的情绪表达控制权和选择权(Derks等,2008),这使得虚拟情绪的呈现方式更加多样,策略性表达也更为容易(Geddes和Lindebaum,2020;Wadley等,2020)。目前的研究主要从情绪类型(表达何种情绪)、沟通对象(向谁表达)以及媒介选择(如何表达)三个方面对虚拟情绪表达的策略展开探讨。

(一)虚拟情绪表达的类型

现有研究主要从离散情绪、积极—消极情绪和复杂情绪三种分类视角对虚拟情绪进行考察。其中,多数离散情绪研究将情绪分为快乐、悲伤、愤怒、恐惧、惊讶和厌恶六种(Cheshin等,2011),来探讨虚拟沟通中的情绪表达频率和情绪识别力。例如,Harris和Paradice(2007)的研究得出,信息中的标点符号、拼写标记等非语言线索数量越多,接收者对发送者情绪的感知程度就越高;Cheshin等(2011)学者则证明离散情绪能够通过即时文本的交流被识别,并会在个人和团队层面发生情绪传染。

在离散情绪的基础上,目前的研究还将情绪进一步归纳为积极和消极两种效价来探讨虚拟情绪的表达偏好。例如,Derks等(2008)学者指出,虚拟沟通中社会存在的降低和匿名性的增加,会导致更多公开和明确的负面情绪表达;Glikson和Erez(2013)对比了情绪表达规范在不同虚拟团队中的差异,并发现文化背景多元的虚拟团队会要求表现更多的积极情绪,且会在更大程度上对消极情绪进行抑制。

虚拟沟通中的复杂情绪研究则相对较少,主要讨论积极和消极情绪同时存在的混合情况。Pfeifer等(2022)的研究表明,接收者在消极情绪基调的文本信息中发现积极效价的表情符号可能会产生困惑,但积极表情的加入也弱化了其对情绪的消极感知。Stein等(2015)则总结了员工对不同虚拟媒介中情绪线索的情感反应,得出当情绪线索对立交互引发矛盾情绪时,员工会同时采用单独应对积极或消极情绪时的行为来寻求妥协和自我保护。

(二)虚拟情绪表达的对象

当前研究主要关注组织内上行与下行情绪表达的差异。在下行情绪表达方面,传统情绪研究表明领导表达的情绪种类更加广泛,也可能对下属表达更多的负面情绪(Deng等,2020)。在虚拟情境下,情绪线索相较于面对面更加模糊和不确定(Dennis等,2008),下属对来自领导的负面情绪线索会更加敏感(Byron,2008)。同时,虚拟沟通中领导反复披露的情绪更容易发生传染,甚至加剧下属的负面情绪状态(Gruda等,2022)。而在上行情绪表达方面,员工倾向于选择性地向上传达有利的情绪线索来实现良好的自我呈现(Wang,2022),以寻求领导者的认可,进而达成自己的目标(Deng等,2020;Tretter和Diefenbach,2020)。相反,即使是在社交存在降低的虚拟沟通情境中(Short等,1978),员工也难以自由地向上表达负面情绪(Byron,2008)。

此外,与组织外部服务对象的虚拟情绪交互也呈现新的特征。由于虚拟沟通的匿名性弱化了行为规范限制与道德感(Walther,1992),顾客往往比面对面沟通时更具有攻击性和消极倾向(Riordan和Kreuz,2010),员工将更频繁地被动接收大量负面情绪(Wang,2022),从而对其情绪状态和工作效率产生不良影响(Gross,2015)。同时,组织的情绪展现规则使员工在服务顾客时需要不断调节自己的情绪表达,因而付出了额外的努力成本(Brodsky,2021),容易导致情绪耗竭和工作倦怠(Gross,2015)。然而,也有学者指出,员工在虚拟情境中应对负面情绪的成本会少于面对面情境(Ishii和Markman,2016)。这一方面是因为虚拟沟通中缺乏生理刺激线索,使得员工对顾客负面情绪的共情关注力下降,进而减弱了负面情绪的消极冲击(Brodsky,2021);另一方面,虚拟情绪表达中的异步性反馈和可预演性等特征,也为情绪调节提供了更丰富的渠道和更灵活的空间(Ishii和Markman,2016)。

(三)虚拟情绪表达的媒介选择

Tretter和Diefenbach(2020)在解释个体媒介选择的动机时指出,个体倾向于对积极信息进行丰富而同步的交流以最大化其影响,而避免过多接触消极信息以减少负面体验。当前文献主要从虚拟媒介的特征视角来揭示员工情绪表达的媒介选择策略。就积极情绪来说,员工更多选择即时文本进行表达,其较为及时的反馈力满足了员工快速分享积极情绪并进行持续沟通的期望(Derks等,2008)。此外,员工还可能选择电子邮件,因其具有向多个对象快速转发的能力;同时,当出于关系维护目的需要表达积极情绪,但对情绪刺激来源的感知重要性较低时,电子邮件的异步性能够减少发送者对自身注意力资源的消耗(Riordan和Kreuz,2010)。此外,与电话、视频等更高丰富性和同步性的媒介相比,在组织中通过即时文本和电子邮件传递情绪信息可以节省时间,一定的延迟响应也带来更高的沟通舒适度(Tretter和Diefenbach,2020)。

而就消极情绪来说,员工更倾向于选择电子邮件进行表达(Byron,2008;Derks等,2008)。一方面,消极情绪的表达相对积极情绪需要更谨慎的思考以减少对接收者可能的伤害,电子邮件较高的可预演性和可再处理性能够帮助发送者确定最合适的情绪表达形式和内容(Tretter和Diefenbach,2020);另一方面,电子邮件可以在一定程度上避免接收者的即时反馈,缓冲了发送者立即处理对方反应的压力和对自身可能的负面影响(Wang,2022)。此外,电子邮件能够发送篇幅更长的信息,因而发送者能够尽情发泄所有的想法,而不必像即时通信那样停下来提交信息再重新开始,这也是员工选择电子邮件表达消极情绪的另一个重要原因(Riordan和Kreuz,2010)。

五、组织中虚拟情绪表达的影响因素与效应综观现有研究,除媒介因素之外,当前学者还主要从个体差异(人口特征与人格特质)和语境特征(文化背景与组织规范)两个方面考察了虚拟情绪表达的影响因素,并讨论了其对个体心理状态和压力以及工作态度和表现的效应。

(一)虚拟情绪表达的影响因素

1.个体差异

影响虚拟情绪表达的个体差异主要有人口特征和人格特质。其中,人口特征包括性别、年龄等。在虚拟工作环境中,女性通常表达同情、担忧或恐惧等与人际相关的情绪,男性则表达自信、骄傲或愤怒等与权力相关的情绪且频率较低(Byron,2008);由于虚拟沟通降低了社会存在性,研究发现女性对权力相关情绪的表达也有所增加(Derks等,2008;Kohlrausch和Weber,2020)。此外,虚拟沟通中女性使用表情符号来表示情绪状态的频率更高,而男性使用的表情符号类型更多,但使用频率较低(Bai等,2019)。就年龄来说,Byron(2008)的研究指出,年长的员工不太可能在电子邮件中表达自己的情绪,他们对电子邮件任务导向的心理图式更强,同时也更难感知到邮件中的情感内容。

另外,现有研究也结合大五人格理论探讨了人格特质如何影响虚拟环境中的情绪表达偏好。Murphy等(2009)指出,外向性人格趋近动机较高,对积极情绪线索高度敏感,而神经质人格具有较强的回避动机,更加关注消极的情绪线索,因此外向性人格特质的员工倾向于在虚拟环境中表达更多的积极情绪,对模糊情绪的解读也更为正面。Pirzadeh和Pfaff(2012)对即时文本通信的研究则表明,外向的人比内向的人更多地使用发音拼写、社交词汇、文本长度等非语言线索来表达他们的情绪,开放性特质低的人则倾向于注重文本标点和格式的排版,更少关注情绪的表达。

2.语境特征

影响虚拟情绪表达的语境特征主要包括组织规范和文化背景。就组织规范来说,它会影响组织成员对所在群体或处境的感觉和判断,并造成虚拟媒介使用方式的差异(Glikson和Erez,2013)。虚拟情绪表达的规范包括对消息的情绪投入程度、提供的情绪内容数量、响应速度等方面的要求(Murphy等,2009),这些规范明确了情绪的表达和解读方式(Byron,2008),在互动中产生并引导着员工的价值观,但也带来新的挑战(Shockley等,2021)。例如,组织的即时反馈期望可能与一些员工的性格特征不符,这可能会给员工带来较大的工作压力(Pirzadeh和Pfaff,2012);同时,虚拟沟通环境增加了情绪的感知不真实性,可能会导致情绪接收者做出更多负面的回应(Brodsky,2021)。

就文化背景来说,虽然电子通信提高了不同国家和组织文化背景成员的沟通便利性,但不同民族文化间情绪表达规范的差异也给虚拟沟通带来了挑战。Glikson和Erez(2013)的研究表明,与同质文化团队相比,跨国文化团队具有更多表达积极情绪和抑制消极情绪的表现规范;Cheshin(2020)则指出,面对面交流的规范并不总是完全适用于虚拟沟通情境,情绪的文化规范差异构成了工作场所情绪表达是否合适的判断,如愤怒情绪的表达在个人主义文化中被认为是合适的,但在集体主义文化中会被视为对群体和谐的威胁。

(二)虚拟情绪表达的影响效应

1.心理状态和压力

当前研究更多考察了组织中虚拟情绪表达对员工心理状态的负面影响,主要包括精神压力和社交疲劳两个方面。其中,精神压力主要来源于虚拟环境中的信息过载。虚拟媒介的高并行性和传输效率,使得情绪信息产生的速度远超员工对其识别和处理的速度,这种超负荷现象会导致焦虑和压力的产生(Capra等,2013)。多数学者认为这种现象在电子邮件中最为常见,如Rennecker和Godwin(2005)指出,员工常常会为了及时回复邮件中断正在进行的工作,这样的持续监控成本会导致精神压力的不断累积。此外,Park等(2018)的研究表明,负面情绪信息的过度轰炸会使员工产生持续性的痛苦情绪,但任务与情感的分离能够缓解这种压力状态。另外,虚拟情绪的表达规范也增加了员工的情绪调节压力,因为虚拟媒介增加了情绪的感知不真实性,员工需要付出额外的努力成本来获取对方的信任(Brodsky,2021;Wang,2022)。

另一种负面影响是社交疲劳。在虚拟沟通中,组织成员主要通过频繁的互动和情绪交流建立社会联系和个人形象(Walther等,2005),但高同步媒介的情绪解码需求和即时反馈压力极容易导致数字疲劳的增加(Park和Lee,2019)。此外,虚拟媒介的持续通信特征可能会造成工作与生活边界的模糊甚至冲突(Butts等,2015),维持社会关系的压力和信息过载会导致员工疲于应付虚拟社交网络和在线交流,进而造成身心的压力和疲劳(Lii等,2013)。同样,当情绪响应和社交维系压力大时,虚拟媒介用户还会试图改变自己的使用模式并伪装情绪以满足沟通需求,这也将导致虚拟沟通环境下严重的社交疲劳(Park等,2018)。

2.工作态度和表现

现有研究发现,虚拟情绪表达对员工工作态度和表现的影响取决于表达的情绪效价。在工作态度方面,程雪姣等(2021)通过实证研究发现,接收积极情绪反馈的虚拟团队会快速建立团队信任氛围,并表现出较强的继续合作意愿,以及更高水平的合作满意度;而接收消极情绪反馈的团队会在创造性合作任务中表现出更高的工作投入程度。Gamero等(2021)则指出,虚拟团队表达的情绪内容越丰富,越能够提高团队成员满意度,并降低成员的紧张、焦虑等消极情绪体验。此外,Ishii和Markman(2016)在对网络客服的调研中发现,与电子邮件和即时文本相比,员工倾向于在电话中表达更多的真实情感,从而经历更少的表层扮演,这减少了由情绪劳动引发的工作倦怠感并提高了工作满意度。

在工作表现方面,现有文献主要关注虚拟情绪表达带来的负面影响。张光磊等(2019)研究了员工在非工作时间进行电子沟通的情感基调,并发现沟通的情感基调越消极,员工持续性的情绪耗竭感将越强,进而越不利于其工作主动性行为的实践。此外,Zhou等(2022)的研究指出,员工在以电子邮件为媒介的虚拟沟通中,可能会经历被贬低或需求被忽略的不文明沟通行为,这会引发员工消极的情绪反应,并进一步导致网络闲逛行为的增多。

六、结论、启示与展望在总结现有研究的基础上,本文提出组织中虚拟情绪表达的整合研究框架(如图1所示),系统分析虚拟情绪表达的形成机制和影响作用,以期对虚拟情绪表达的理论发展及组织管理实践有所启示。

|

| 注:实线框表示现有研究,虚线框表示未来研究方向。 图 1 组织中虚拟情绪表达的整合研究框架 |

(一)研究结论

通过从内涵特征、理论基础、表达策略和影响因素与效应等多个方面对组织中虚拟情绪表达研究进行系统归纳与述评,本研究得出如下结论:

第一,本文揭示了虚拟情绪表达的内涵,指出它是由特定事件引发的,包含外显性和内隐性的情绪信息并利用虚拟媒介进行传递的自愿行为,同时它在社会存在性、内容丰富性、互动时效性和可预演性四个方面与面对面情绪表达具有差异化特征。第二,情绪功能论和技术决定论是现有研究的主要理论基础,情绪调节的过程模型和情绪即社会信息模型是传统情绪理论的新应用,而以媒介特征和信息加工特点为主的技术视角为虚拟情绪表达研究带来新切入点,但尚缺乏更为融合的交互视角。第三,组织中虚拟情绪表达的策略具有独特性,在表达类型上有二元效价和复杂情绪的分别,在组织内外部沟通中具有选择性的情绪表现,并体现在表达媒介的选择上。第四,个体差异和语境特征是组织中虚拟情绪表达的重要影响因素,对员工心理状态和压力、工作态度和表现等也具有多重影响效应,但团队和组织层面的后效变量及总体作用机制的边界条件尚待进一步深入探讨。

(二)管理启示

本文对组织进行虚拟情绪的管理与实践具有重要启示意义。第一,结合个体差异和组织文化情境,为员工建立合适的情绪沟通渠道,帮助其心理健康发展。例如,组织可以根据员工的年龄、性别特点和沟通偏好(Bai等,2019),选择合适的媒介承担独立的沟通功能,同时培养统一合理的外显性情绪表现规范(Derks等,2008),以缓解员工的情绪解码负担和心理疲劳。第二,通过识别情绪在不同媒介中的差异化表现,搭建正式与非正式的沟通平台以增强人际联结与凝聚力。在任务导向的沟通之外,组织应创造基于情感的沟通机会以拉近员工间的社会距离(Alsharo等,2017),鼓励多样化的情绪披露和展示,在自主和深入互动中建立和维护良好的人际氛围。第三,利用虚拟情绪的能动性表达提升组织效能。组织可以利用情绪在虚拟情境中的选择性披露优势加强员工的情感认知和文化认同(Cheshin,2020),进而促使员工实施组织期待的行为,提高组织运转的有效性。

(三)研究展望

当前关于虚拟情绪表达的研究已经取得了一些有价值的成果,但仍处于探索阶段,尚存在许多重要问题有待进一步完善和补充。

第一,推动虚拟情绪表达多学科、跨领域的理论视角发展。现有研究分别基于传统的情绪功能论和技术决定论考察情绪在虚拟沟通中的新变化(Gruda等,2022;Wang,2022),均只强调了单一主体的作用,理论视角较为割裂和分散,未能全面揭示虚拟情绪表达的独特性。在虚拟情绪表达中,人的能动性与虚拟技术呈现紧密融合、互相作用的特点(Murphy等,2009),如整合的技术接受与使用模型(unified theory of acceptance and use of technology)揭示了个体期望和客观条件会影响其技术使用意愿和行为(Dwivedi等,2019);媒体效应的差异易感性模型(differential susceptibility to media effects model)则指出媒体对于不同特质和能力水平的个体会产生差异化效果,媒体与人是交互作用的(Valkenburg和Peter,2013)。可见,情绪与技术、人与媒介应是推动社会形成与发展的共同力量(Howcroft和Taylor,2022),在这之中,情绪如何影响信息技术的使用,个体对媒体效应的感知是否受情绪因素的影响,情绪与技术的交互会产生何种新的认知与行为现象,这些问题都值得未来的研究跳出传统单一视角,从多学科、跨领域融合的理论视角进行考量。

第二,拓宽情绪表达的虚拟媒介类型及其差异化研究。新型虚拟媒介在近两年发展较快,当今组织内部的主要沟通媒介已经由原来的语音电话、电子邮件发展到功能强大的即时通信、视频通话等,而更加智能的全息投影通话等媒介在未来也可能得到广泛应用。但是目前的虚拟情绪表达研究局限于传统的单一功能媒介如电子邮件、即时文本的探讨,得出的结论难以产生更广泛的代表意义(Wang,2022);同时,不同的虚拟媒介对不同的情绪类型可能有着差异化的传播效力,这样的“情绪偏好”也可能会对员工的虚拟情绪表达策略和效果造成影响。此外,随着“Z世代”逐步进入职场,这些伴随移动互联网成长的新生代员工与其他代员工相比在沟通媒介的选择上可能会有显著的偏好差异,这也将对组织的情绪沟通产生影响(Braun等,2019;Byron,2008)。因此,关注即时通信、视频通话等虚拟媒介如何影响员工情绪表达的内容和效果,以及对比不同媒介之间的差异,都将是未来研究需要重点努力的方向。

第三,丰富虚拟情绪表达的主体研究。当前研究中,情绪表达的主体均为真实的自然人。但随着人工智能技术的不断迭代升级,智能机器人的在线客服应用日趋广泛,AI数字人入职实体公司的情形如华为云的“云笙”、阿里巴巴的“冬冬”等也屡见不鲜。部分研究已经指出,智能机器人在客户服务中的表现可能优于自然人,因为它们能够不受干扰、始终如一地展现令人愉快的情绪,日后或将代替自然人进行一线互动服务,并根据强大的分析能力协助自然人完成具有更高认知复杂性和情感需求的任务(Gkinko和Elbanna,2022;Wirtz等,2018)。可见,以人工智能技术为依托的“虚拟人”正逐渐成为情绪表达的另一常见主体。“自然人”与“虚拟人” 在不同沟通环境下的情绪表达方式和特征是否存在差异,以及人机交互带来的情感真实性体验和情绪表达效果如何,都值得未来的研究进一步探讨。

第四,深化虚拟情绪表达的影响因素研究。现有研究考察了个体差异、媒介特征和语境特征对虚拟情绪表达的影响,但尚不够全面和系统。就个体差异来说,包括情绪智力、认知水平、自我控制等在内的个人能力都可能影响虚拟情绪表达(Gamero等,2021);就语境特征来说,组织资源支持、人际氛围和组织文化等组织环境因素也是潜在的前因变量(Gilson等,2015);同时,不同的沟通情境如商务谈判、组织会议、非工作时间等所要求的表达规范不尽相同,在虚拟情境下也可能引发组织成员新的情绪表达策略(Geiger,2020;Gerpott和Kerschreiter,2022)。此外,工作任务的特征如要求的情绪互动频率、互动持续时间、信息内容的复杂程度等均可能影响员工的媒介选择,进而导致不同的情绪表达效果(Brodsky,2021;Dennis等,2008)。因此,未来的研究应当进一步探究个体能力特征、工作任务特征以及组织环境特征在虚拟情绪表达中的作用机制。

第五,完善虚拟情绪表达的影响效应研究。当前的研究主要集中于虚拟情绪表达对个人层面认知、态度和行为影响的探讨,忽略了其对个体间人际关系以及组织有效性等更高层次的影响。以往研究已经证明,员工往往出于自我呈现动机在虚拟媒介中进行策略性的情绪表达,以实现印象管理和关系发展(Riordan和Kreuz,2010;Wang,2022),但其实现程度如何以及是否对同事间、上下级间的相处氛围产生作用均需要进一步探讨。另外,关键员工的虚拟情绪表达是否会影响组织整体的沟通氛围也有待更深层次的探究。例如,“腾讯新员工公司大群怒怼管理层”的新闻曾引起热烈关注,该员工在众多赞扬声中就管理层表彰加班团队的行为提出公开质疑并表达愤怒情绪,随后群内再无人发言,直至高管回应才打破沉默。可见虚拟情绪表达不仅会影响组织沟通氛围,也能在一定程度上反映个人与组织的价值观差异。此外,现有研究更多关注虚拟负面情绪表达的结果,未来的研究还应进一步探索积极情绪在虚拟沟通中的功能路径,以使虚拟情绪的作用机制探讨更为完善。

| [1] | 程雪姣, 谢涵, 皮忠玲, 等. 创造性问题解决中情绪性反馈对虚拟团队成员合作感知和行为投入的影响[A]. 第二十三届全国心理学学术会议摘要集(下)[C]. 呼和浩特: 中国心理学会, 2021. |

| [2] | 李馨, 刘培, 李爱梅, 等. 领导非工作时间电子通信预期影响下属工作绩效的多路径模型[J]. 心理学报, 2022, 54(8): 964–978. |

| [3] | 谢小云, 左玉涵, 胡琼晶. 数字化时代的人力资源管理: 基于人与技术交互的视角[J]. 管理世界, 2021, 37(1): 200–216. |

| [4] | 张光磊, 程欢, 李铭泽. 非工作时间电子沟通对员工主动性行为影响研究[J]. 管理评论, 2019, 31(3): 154–165. |

| [5] | Alsharo M, Gregg D, Ramirez R. Virtual team effectiveness: The role of knowledge sharing and trust[J]. Information & Management, 2017, 54(4): 479–490. |

| [6] | Bai Q Y, Dan Q, Mu Z, et al. A systematic review of emoji: Current research and future perspectives[J]. Frontiers in Psychology, 2019, 10: 2221. |

| [7] | Blunden H, Brodsky A. Beyond the emoticon: Are there unintentional cues of emotion in email?[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2021, 47(4): 565–579. |

| [8] | Braun S, Hernandez Bark A, Kirchner A, et al. Emails from the boss—curse or blessing? Relations between communication channels, leader evaluation, and employees’ attitudes[J]. International Journal of Business Communication, 2019, 56(1): 50–81. |

| [9] | Brodsky A. Virtual surface acting in workplace interactions: Choosing the best technology to fit the task[J]. Journal of Applied Psychology, 2021, 106(5): 714–733. |

| [10] | Butts M M, Becker W J, Boswell W R. Hot buttons and time sinks: The effects of electronic communication during nonwork time on emotions and work-nonwork conflict[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(3): 763–788. |

| [11] | Byron K. Carrying too heavy a load? The communication and miscommunication of emotion by email[J]. Academy of Management Review, 2008, 33(2): 309–327. |

| [12] | Capra R, Khanova J, Ramdeen S. Work and personal e-mail use by university employees: PIM practices across domain boundaries[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2013, 64(5): 1029–1044. |

| [13] | Cheshin A. The impact of non-normative displays of emotion in the workplace: How inappropriateness shapes the interpersonal outcomes of emotional displays[J]. Frontiers in Psychology, 2020, 11: 6. |

| [14] | Cheshin A, Rafaeli A, Bos N. Anger and happiness in virtual teams: Emotional influences of text and behavior on others’ affect in the absence of non-verbal cues[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2011, 116(1): 2–16. |

| [15] | Coyle M A, Carmichael C L. Perceived responsiveness in text messaging: The role of emoji use[J]. Computers in Human Behavior, 2019, 99: 181–189. |

| [16] | Daft R L, Lengel R H. Organizational information requirements, media richness and structural design[J]. Management Science, 1986, 32(5): 554–571. |

| [17] | Dennis A R, Fuller R M, Valacich J S. Media, tasks, and communication processes: A theory of media synchronicity[J]. MIS Quarterly, 2008, 32(3): 575–600. |

| [18] | Derks D, Fischer A H, Bos A E R. The role of emotion in computer-mediated communication: A review[J]. Computers in Human Behavior, 2008, 24(3): 766–785. |

| [19] | Döring N, De Moor K, Fiedler M, et al. Videoconference fatigue: A conceptual analysis[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(4): 2061. |

| [20] | Gamero N, González-Anta B, Orengo V, et al. Is team emotional composition essential for virtual team members’ well-being? The role of a team emotional management intervention[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18(9): 4544. |

| [21] | Gerpott F H, Kerschreiter R. A conceptual framework of how meeting mindsets shape and are shaped by leader-follower interactions in meetings[J]. Organizational Psychology Review, 2022, 12(2): 107–134. |

| [22] | Glikson E, Erez M. Emotion display norms in virtual teams[J]. Journal of Personnel Psychology, 2013, 12(1): 22–32. |

| [23] | Gruda D, Ojo A, Psychogios A. Don’t you tweet me badly: Anxiety contagion between leaders and followers in computer-mediated communication during COVID-19[J]. PLoS One, 2022, 17(3): e0264444. |

| [24] | Guenter H, van Emmerik I J H, Schreurs B. The negative effects of delays in information exchange: Looking at workplace relationships from an affective events perspective[J]. Human Resource Management Review, 2014, 24(4): 283–298. |

| [25] | Harris R B, Paradice D B. An investigation of the computer-mediated communication of emotions[J]. Journal of Applied Sciences Research, 2007, 3(12): 2081–2090. |

| [26] | Ishii K, Markman K M. Online customer service and emotional labor: An exploratory study[J]. Computers in Human Behavior, 2016, 62: 658–665. |

| [27] | Murphy S A, Hine M J, Lupton N C, et al. Personality, emotion and judgment in virtual environments: A theoretical framework[J]. Journal of Electronic Commerce in Organizations, 2009, 7(3): 21–43. |

| [28] | Park Y W, Lee A R. The moderating role of communication contexts: How do media synchronicity and behavioral characteristics of mobile messenger applications affect social intimacy and fatigue?[J]. Computers in Human Behavior, 2019, 97: 179–192. |

| [29] | Pirzadeh A, Pfaff M S. Emotion expression under stress in instant messaging[J]. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 2012, 56(1): 493–497. |

| [30] | Rennecker J, Godwin L. Delays and interruptions: A self-perpetuating paradox of communication technology use[J]. Information and Organization, 2005, 15(3): 247–266. |

| [31] | Riordan M A, Kreuz R J. Emotion encoding and interpretation in computer-mediated communication: Reasons for use[J]. Computers in Human Behavior, 2010, 26(6): 1667–1673. |

| [32] | Shockley K M, Gabriel A S, Robertson D, et al. The fatiguing effects of camera use in virtual meetings: A within-person field experiment[J]. Journal of Applied Psychology, 2021, 106(8): 1137–1155. |

| [33] | Sillars A, Zorn T E. Hypernegative interpretation of negatively perceived email at work[J]. Management Communication Quarterly, 2021, 35(2): 171–200. |

| [34] | Stein M K, Newell S, Wagner E L, et al. Coping with information technology: Mixed emotions, vacillation, and nonconforming use patterns[J]. MIS Quarterly, 2015, 39(2): 367–392. |

| [35] | Tretter S, Diefenbach S. Emotion and interaction control: A motive-based approach to media choice in socio-emotional communication[J]. Multimodal Technologies and Interaction, 2020, 4(3): 53. |

| [36] | Wadley G, Smith W, Koval P, et al. Digital emotion regulation[J]. Current Directions in Psychological Science, 2020, 29(4): 412–418. |

| [37] | Walther J B. Interpersonal effects in computer-mediated interaction: A relational perspective[J]. Communication Research, 1992, 19(1): 52–90. |

| [38] | Walther J B, Loh T, Granka L. Let me count the ways: The interchange of verbal and nonverbal cues in computer-mediated and face-to-face affinity[J]. Journal of Language and Social Psychology, 2005, 24(1): 36–65. |

| [39] | Walther J B, Whitty M T. Language, psychology, and new new media: The hyperpersonal model of mediated communication at twenty-five years[J]. Journal of Language and Social Psychology, 2021, 40(1): 120–135. |

| [40] | Wang N. Media features and communication control in the digitalized workplace: A study about regulating negative emotional communication[J]. Information Technology & People, 2022, 35(6): 1744–1781. |

| [41] | Zhou Z E, Pindek S, Ray E J. Browsing away from rude emails: Effects of daily active and passive email incivility on employee cyberloafing[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2022, 27(5): 503–515. |