2023第45卷第5期

2.暨南大学 产业经济研究院, 广东 广州 510632

2.Institute of Industrial Economics, Jinan University, Guangzhou 510632, China

进入21世纪以来,随着中国全球经济影响力的扩大,中国越来越积极地参与到全球经济治理当中,尤其表现在中国对外援助事业中,在发展中国家间形成日益紧密的援助合作关系,为欠发达国家和地区带来经济发展机遇。在南南合作的框架下,中国不断强化对发展中国家的国际援助计划,使对外援助惠及所有发展中国家,旨在构建互利共赢的人类命运共同体,促进经济包容性发展,这对于帮助发展中国家摆脱发展瓶颈和缩小发展差距具有重要的现实意义,并彰显大国担当(白云真,2015)。2010年中共十七届五中全会将“包容性增长”作为新的发展命题,其核心内容在于让经济全球化和经济发展成果惠及所有国家和地区,在可持续发展中实现经济社会协调发展。2015年中国为南南合作基金提供了首期20亿美元的计划,用于支持发展中国家落实2030年可持续发展议程,以促进包容性发展。可见,中国对外援助的目的在于帮助受援经济体实现合作减贫与民生改善,增强当地经济发展能力,实现以包容性为特征的经济增长。与此同时,基于包容性发展的现实需要,2013年中国提出“一带一路”倡议,为沿线国家融入经济全球化进程,实现合作发展与共同繁荣,带来了重要战略机遇。中国“一带一路”倡议不仅强调共商共建共享原则和利益、责任、命运共同体理念,而且已处于积极实践和稳步推进的过程中,即中国正在为打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构而作出重大努力。2017年,在“一带一路”高峰论坛上中国宣布向沿线国家提供600亿元用于民生改善项目,涵盖了合作减贫、贸易促进、产业发展、粮食援助等包容性发展领域。2019年,习近平总书记在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上提出,要深化农业、卫生、减灾、水资源等领域合作,同联合国在发展领域加强合作,努力缩小发展差距。中国倡导的“一带一路”建设秉持“构建人类命运共同体”理念,并基于南南合作框架,为沿线国家经济发展提供援助与投资,推动中国与沿线国家经济发展互利共赢,这一符合包容性发展所需要的基本内涵,对于促进包容性发展具有重要作用。

然而,中国对外援助在引起广泛关注的同时,也引起相关舆论对于“一带一路”倡议与中国对外援助的质疑。一方面,部分国家对“一带一路”倡议的质疑主要在于“一带一路”究竟是提供公共产品的国际合作倡议还是侧重国家利益和地缘政治的国家战略(黄河,2015)。部分舆论认为“一带一路”倡议的目的在于依托于经济国际化加强和展示中国的政治影响力,认为“一带一路”是获取地缘优势政治优势的重要方面(金玲,2015),从而导致一些国家存在抵制态度。另一方面,一些研究认为中国的援助不利于受援国当地发展。例如,部分国外学者认为,中国对外援助旨在获取当地的丰富资源,不仅没有刺激受援国经济发展,而且加剧了受援国的腐败水平(Berthelemy,2011;Isaksson和Kotsadam,2018)。应当看到,以上理解可能出于认识论方面的原因,涉及观察和理解“一带一路”倡议以及中国对外援助的视角与方法问题,存在着认识的片面性与全面性的差异。实际上,“一带一路”沿线地区大多受制于基础设施建设困境,然而由于基础设施固有的投资风险,并未受到发达国家资本的青睐(林毅夫和王燕,2016),导致大多发展中国家长期处于“贫困陷阱”中,从而难以推动自发性的包容性发展。在“一带一路”倡议下,中国国际援助对于基础设施建设具有较强产出能力与比较优势,与沿线国家的需求相契合,弥补了发展中国家公共产品供给不足的问题,同时为沿线国家带来就业机会与收入状况提升,使得推动包容性发展成为可能。

基于此,本文构建包含外来援助的内生增长模型,以分析援助对受援国福利水平的作用,并基于AidData中国对外援助项目数据,实证分析中国援助对“一带一路”沿线国家包容性发展的作用。结果表明,中国援助可以有效促进沿线国家包容性发展,且主要通过提高沿线国家公共支出水平与居民消费效用产生作用。异质性检验发现,中国援助对沿线国家的包容性发展作用主要体现在官方发展援助、一揽子援助、经济基础设施援助以及非转移支付类援助,且集中于“一路”国家、较低制度环境水平国家以及中低收入、低收入国家。拓展性检验发现,中国援助的作用兼具短期与长期效应,且其短期效应高于长期效应。

本文可能的创新点如下:在研究视角上,本文系统评估中国国际援助对受援国的包容性发展效应,这不仅在一定程度上拓展了有关中国援助效果分析的研究内容,而且也从政策层面进一步丰富了“一带一路”倡议背景下的中国对外援助体系。在研究方法上,本文将经济产出和包容性维度纳入统一测量框架构建区域包容性发展水平的衡量指标,有效反映区域包容性发展的实际经济状况,为包容性发展的识别研究提供了具有操作性和应用性的测量方式与数据支撑。在研究内容上,本文基于“一带一路”倡议背景,从资本生产率、公共支出水平、居民消费效用研究中国援助对沿线国家包容性发展的影响机制,并考察中国国际援助的长短期作用,为深化中国援助事业,推动“一带一路”倡议惠及沿线国家提供实证支持与政策启示。

二、文献综述与理论机制(一)文献综述

现有文献已广泛研究发达国家援助对发展中国家的经济影响,但学术界对此的评价结果莫衷一是。一方面,新古典主义学派认为,通过政府对市场的干预,国际援助可以有效增加受援经济体的资本积累,改善资金供给不足所导致的经济发展滞后,进而使受援经济体实现经济发展(Hansen和Trap,2000),即“援助—增长理论假说”的核心观点。部分学者也验证了国际援助对受援经济体经济发展的有效性,但受援经济体的制度环境是其中的关键影响因素(Collier和Dollar,2001)。另一方面,以新自由主义学派为代表的学者们认为,国际援助导致资本要素结构错配,抑制了当地经济发展(Griffin和Enos,1970)。部分学者采用准自然实验也验证了国际援助对受援经济体的抑制作用,未能实现援助国的经济期望(Bulte等,2018)。此外,部分文献认为,过度援助的经济作用适得其反(Ali和Isse,2005)。随着援助规模扩大,受援经济体的寻租行为增加,从而抑制了国际援助的经济作用(Economides等,2008)。自2000年以来,以中国为代表的发展中国家的国际援助兴起,对世界经济产生重要的影响。当前,关于中国援助对受援经济体的经济影响仍存在较大争议。一方面,中国援助可以促进非洲国家贸易出口、工业发展与经济增长(Liu和Tang,2018;朱玮玮等,2018;孙楚仁等,2019;徐丽鹤等,2020),有助于“一带一路”沿线国家的减贫工作(张原,2018),减少受援经济体的地区冲突(李嘉楠等,2021)。另一方面,部分学者认为中国援助提升了受援经济体制度性腐败,从而不利于经济发展(Isaksson和Kotsadam,2018)。一些学者采用案例分析法发现,中国的部分基建援助项目存在资源浪费、劳工管理不当、资金停滞等问题(Hensengerth,2018;Chen和Landry,2018)。上述文献为研究中国援助与受援经济体的经济增长提供了有益探讨,但现有文献主要从国际贸易、经济增长、地区冲突、民生等方面探讨国际援助的经济影响,少有研究直接识别中国对外援助与包容性发展的关系。

2007年亚洲银行首次提出“包容性发展”,主要关注以收入差距为目的的包容性发展。当前,国内外学界尚未形成关于包容性发展的统一内涵与基本框架。关于包容性发展的基本内涵可以概括为以下三种:第一,基于世界银行的定义,包容性发展属于可持续发展的重要内容(The World Bank,2000)。第二,部分学者认为包容性发展是益贫式增长的重要内容(Ravallion和Chen,2003)。第三,根据亚洲银行的延伸内涵,包容性发展的特征在于经济机会的平等性与普惠性(Anand等,2013)。综上而言,经济包容性发展必须包含两个目标,一个是经济增长,另一个则是包容性。以此为基础,已有相关文献主要从城乡差距、收入分配等方面实证考察包容性发展的影响因素(Zhuang,2008;Viswanathan等,2012)。当前,已有部分文献研究国际援助对民生发展(Asongu和Nwachukwu,2017,2018)、收入不平等(Chong等,2009;Herzer和Nunnenkamp,2012)、教育与终身学习(Asongu和Tchamyou,2019)等因素的影响。上述文献与本研究在出发点上比较接近,他们也强调国际援助对包容性发展的影响,从人类发展指数、收入分配、教育水平等方面验证了国际援助的影响,但是现有测量指标忽略了经济发展和公共产品的内容,也未将“包容性”和“经济增长”纳入统一考量范围,难以全面反映包容性发展水平。本文采用全域Malmquist-Luenberger生产率指数,从包容性发展的基本内涵出发,将经济产出和包容性维度纳入统一测量框架,以期可以有效反映区域包容性发展的实际经济状况,并进一步考察“一带一路”倡议背景下,中国国际援助与沿线国家包容性发展之间的关联。

(二)理论机制分析

本文借鉴Easterly(1999)、冯凯等(2021)的做法,构建包含外来援助的内生增长模型,以分析外来援助对受援国福利水平的作用。假设受援经济体由无数个无限期存活的家庭与本国政府构成,家庭与政府具有同质性。假定代表性家庭消费C并获得正向效用,且跨期替代弹性恒定,本国政府获取援助资金并提供公共产品。设定受援国效用最大化目标函数为:

| $ \begin{aligned} & Max\int_0^{ + \infty } {U(C)} {e^{ - \rho t}}dt \\ & U(C) = \left( {{C^{1 - \sigma }} - 1} \right)/\left( {1 - \sigma } \right) \end{aligned} $ | (1) |

其中,参数σ代表消费的跨期替代弹性的倒数,参数ρ代表折现率。参考Barro(1990)的做法,设定受援经济体的生产函数Y为:

| $ Y = A{K^\alpha }{G^{1 - \alpha }} $ | (2) |

其中,A代表技术水平,K代表家庭资本存量,G代表受援国给予家庭的公共支出。根据柯布—道格拉斯函数的特征,函数Y的生产规模不变,参数α满足0<α<1。其中,家庭收入与转移支付对家庭资本存量K有提高作用,而税收、消费与折旧有降低作用。基于此,受援经济体的家庭约束函数

| $ \stackrel{·}{K}=\left(1-\tau \right)Y-C-\left(\delta +n\right)K+Z $ | (3) |

其中,参数τ代表税率,参数δ代表资本折旧率,参数n代表人口增长率,参数Z代表家庭可获取的转移支付类援助。本文借鉴Chatterjee等(2003)的做法,设定受援国政府获得的总援助R占其本国 GDP 的比例为φ,满足:

| $ \varphi = R/Y $ | (4) |

假定用于生产与公共支出等非转移支付类援助的比例为v,用于家庭转移支付类援助的比例为(1-v),用于公共支出类援助的比例为m,用于非公共支出类援助的比例为(1-m)。

因此,生产援助M可以设定为:

| $ M = \left( {1 - m} \right)vR $ | (5) |

转移支付类援助Z可以设定为:

| $ Z = \left( {1 - v} \right)R $ | (6) |

本国政府公共支出G可以设定为:

| $ G = \tau Y + mvR $ | (7) |

综合式(2)与式(7)可计算出生产与资本的比值Y/K以及公共支出与资本的比值G/K分别为:

| $ \frac{Y}{K} = {A^{\frac{1}{\alpha }}}{\left( {\tau + mv\varphi } \right)^{\frac{{1 - \alpha }}{\alpha }}} $ | (8) |

| $ \frac{G}{K} = {A^{\frac{1}{\alpha }}}{\left( {\tau + mv\varphi } \right)^{\frac{1}{\alpha }}} $ | (9) |

可得,家庭最优消费路径和资本K的最优路径分别为:

| $ \frac{\stackrel{·}{C}}{C}=\frac{1}{\sigma }\left[\alpha \left(1-\tau \right){A}^{\frac{1}{\alpha }}{\left(\tau +mv\varphi \right)}^{\frac{1-\alpha }{\alpha }}-\left(\rho -\delta -n\right)\right]\equiv {\eta }_{C} $ | (10) |

| $ \frac{\stackrel{·}{K}}{K}=\left[\left(1-\tau \right)+\varphi \left(1-v\right)\right]{A}^{\frac{1}{\alpha }}{\left[\tau +mv\varphi \right]}^{\frac{1-\alpha }{\alpha }}-\left(\delta +n\right)-\frac{C}{K} $ | (11) |

其中,ηC代表消费增长率,τ为税率。本文参考Barro(1990)的研究思路,设定转换变量χ=C/K。当

| $ \widetilde \chi = \left[ {\left( {1 - \tau } \right)\left( {1 - \frac{\alpha }{\sigma }} \right) + \varphi \left( {1 - v} \right)} \right]{A^{\frac{1}{\alpha }}}{\left[ {\tau + mv\varphi } \right]^{\frac{{1 - \alpha }}{\alpha }}} + \frac{{\rho - \left( {1 + \sigma } \right)\left( {\delta + n} \right)}}{\sigma } $ | (12) |

由于资本增长率ηK与生产增长率ηY恒定,均衡时的增长率η为:

| $ \eta = {\eta _C} = {\eta _K} = {\eta _Y} = \frac{1}{\sigma }\left[ {\alpha \left( {1 - \tau } \right){A^{\frac{1}{\alpha }}}{{\left( {\tau + mv\varphi } \right)}^{\frac{{1 - \alpha }}{\alpha }}} - \left( {\rho - \delta - n} \right)} \right] $ | (13) |

同时,分别对总援助占比φ、非转移支付类援助比例v、公共支出类援助比例m求导数,可得:

| $ \frac{\partial \eta }{\partial \phi }=\frac{1}{\sigma }\left(1-\alpha \right)\left(1-\tau \right)mv{A}^{\frac{1}{\alpha }}{\left[\tau +mv\varphi \right]}^{\frac{1-2\alpha }{\alpha }}>0 $ | (14) |

| $ \frac{\partial \eta }{\partial v}=\frac{1}{\sigma }\left(1-\alpha \right)\left(1-\tau \right)m\varphi {A}^{\frac{1}{\alpha }}{\left[\tau +mv\varphi \right]}^{\frac{1-2\alpha }{\alpha }}>0 $ | (15) |

| $ \frac{\partial \eta }{\partial m}=\frac{1}{\sigma }\left(1-\alpha \right)\left(1-\tau \right)v\varphi {A}^{\frac{1}{\alpha }}{\left[\tau +mv\varphi \right]}^{\frac{1-2\alpha }{\alpha }}>0 $ | (16) |

可见,式(14)表明,援助资金的增加,推动受援经济体的均衡增长率上升,即对外援助可以促进受援经济体的经济增长与居民福利水平提升。式(15)与式(16)均表明了非转移支付类援助与公共支出类援助均能有效提升受援经济体的经济发展,但其作用渠道具有异质性。非转移支付类援助主要通过增加生产与资本的比值和公共支出与资本的比值,从而提升受援经济体公共支出水平,实现经济增长;公共支出类援助则直接提升受援经济体的公共支出水平,提升经济增长水平。

参考Greiner(1998)的做法,设定受援经济体的初始消费为C0,初始资本存量为K0,则消费函数为:

| $ {C_t} = {C_0}{e^{\rho t}} $ | (17) |

联立式(14)与式(17),可得:

| $ \begin{aligned} & \frac{{{C_0}}}{{{K_0}}} = \frac{{\left[ {\left( {1 - \tau } \right) + \varphi (1 - v)} \right]\left[ {\sigma \eta + (\rho - \delta - n)} \right]}}{{(1 - \tau )\alpha }} - (\delta + n) - \eta \\ & {C_0} = \frac{B}{{\left( {1 - \tau } \right)\alpha }}{K_0} \\ & B = \left[ {(1 - \tau )(\sigma - \alpha ) + (1 - v)\sigma \varphi } \right]\eta + \{ (\rho - \delta - n)\left[ {1 - \tau + (1 - v)\varphi } \right] - \alpha (1 - \tau )(\delta + n)\} \end{aligned} $ | (18) |

为了简化计算过程,本文参考Shieh等(2002)的方法,取σ=1,则式(1)中效用函数可以改写为:U(C)=lnC。因此,受援经济体福利最优函数为:

| $ MaxW = \int_0^{ + \infty } {(ln{C_0} + \eta t)} {e^{ - \rho t}}dt = \frac{1}{\rho }(ln{C_0}) + \frac{\eta }{{{\rho ^2}}} $ | (19) |

上式基于总援助占比参数φ、非转移支付类援助比例v、公共支出类援助比例m求导可得:

| $ \frac{{\partial W}}{{\partial \varphi }} = \frac{1}{\rho }\frac{1}{{{C_0}}}\frac{{\partial {C_0}}}{{\partial \varphi }} + \frac{1}{{{\rho ^2}}}\frac{{\partial \eta }}{{\partial \varphi }} = \frac{{(1 - v)(\eta + \rho - \delta - n)}}{{\rho B}} + D\frac{{\partial \eta }}{{\partial \varphi }} > 0 $ | (20) |

| $ \frac{{\partial W}}{{\partial v}} = \frac{1}{\rho }\frac{1}{{{C_0}}}\frac{{\partial {C_0}}}{{\partial v}} + \frac{1}{{{\rho ^2}}}\frac{{\partial \eta }}{{\partial v}} = \frac{{ - \varphi (\eta + \rho - \delta - n)}}{{\rho B}} + D\frac{{\partial \eta }}{{\partial v}} < > 0 $ | (21) |

| $ \frac{{\partial W}}{{\partial m}} = \frac{1}{\rho }\frac{1}{{{C_0}}}\frac{{\partial {C_0}}}{{\partial m}} + \frac{1}{{{\rho ^2}}}\frac{{\partial \eta }}{{\partial m}} > 0 $ | (22) |

其中,参数D满足

综上,式(20)表明了整体上受援经济体获得的援助与福利水平相关。式(21)表明了非转移支付类援助的提高,一方面促进资本存量增加,促进福利水平提升,但也会导致初始消费水平下降,不利于改善福利水平。因此,非转移支付类援助的影响具有不确定性。式(22)表明了公共支出类援助有助于改善受援经济体福利水平。总结而言,整体上援助对受援经济体的经济增长与福利水平均具有正向推动作用,即对“经济发展”与“包容性”存在积极效应。具体分援助类型来说,非转移支付类援助有助于推动经济发展,但对福利水平的影响具有不确定性;公共支出类援助对经济增长与福利水平均存在积极作用。因此,提出如下理论假设:

假设1:中国援助有助于促进沿线国家的包容性发展。

假设2:中国援助主要通过影响资本存量、公共支出水平和消费水平,进而影响沿线国家的包容性发展。

三、研究设计(一)基准模型设定

本文的核心研究目的在于考察中国援助对“一带一路”沿线国家包容性发展的影响,具体模型设定如下:

| $ {Y_{i,t}} = {\beta _1} + {\beta _2}Aid\_PR{C_{i,t-1}} + {\beta _3}Aid\_Othe{r_{i,t-1}} + {\beta ^{'}}{X_{i,t}} + {\delta _i} + {\eta _t} + {\varepsilon _{i,t}} $ | (23) |

其中,Y为本文被解释变量,代表沿线国家i在t年的包容性发展水平。Aid_PRC为中国对沿线国家的援助总额。由于沿线国家的包容性发展可能也受到其他国家和国际组织援助的影响,因此本文引入其他国家对沿线国家的援助总额Aid_Other进行控制,包括世界银行、欧盟、美国、日本等主要援助来源地。鉴于对外援助对沿线国家包容性发展的影响需要一定过程,同时考虑到逆向因果关系对估计结果可能造成的干扰,援助变量均以滞后一期进行衡量。X代表国家层面一系列的控制变量,具体包括制度环境(Ins)、经济环境(Rgdp)、基础设施建设(Infr)、教育支出水平(Edu)、人口密度(Den)、金融发展水平(Fina)、贸易开放度(Tra)、外商投资(Fdi)。δi和ηt分别代表为个体和时间固定效应,εi,t为随机扰动项。

(二)数据来源与指标测量

本文以57个“一带一路”沿线国家作为研究观测样本,时间跨度为2000—2017年。本文使用的数据主要为美国威廉玛丽学院AidData数据库、OECD-DAC援助数据库、世界银行数据库、美国能源信息署(EIA)等。

1.包容性发展(Y)。当前,基于数据包络分析法的全要素生产率指数可以同时将经济产出和包容性维度纳入统一测量框架,可以有效反映区域包容性发展的实际经济状况,已逐渐广泛用于包容性发展的测量中。本文参考陈红蕾和覃伟芳(2014)的经验方法,构建全域Malmquist-Luenberger(GML)生产率指数,以刻画包容性发展水平。其中,本文将“一带一路”沿线国家的能源投入、绿色发展、就业平等以及经济非均衡性纳入测量范围。以沿线国家的资本存量、劳动人数、能源投入作为投入变量,以国内生产总值和就业平等为期望产出,以二氧化碳排放量、经济非均衡性为非期望产出。其中,包容性发展不仅包含经济发展效率,而且包含经济发展平等,其初衷在于促进发展中国家获得经济社会发展的公平性以及参与经济机会的平等增长,因此本文一方面将就业机会参与的平等性作为期望产出,以劳动力参与率衡量;另一方面将沿线国家的经济发展非均衡性纳入考量,采用OECD国家的人类发展指数与沿线国家的比值对经济发展非均衡性进行衡量。资本投入采用固定资本形成总额衡量;能源投入采用石油、天然气、煤炭的消费量衡量。

2.中国对外援助(Aid_PRC)。中国对外援助数据来源于美国威廉玛丽学院AidData数据库,该数据库包含2000—2017年中国对亚太地区、中东、非洲、拉丁美洲与加勒比地区的援助项目,并包含了受援国家与地区、援助金额、援助部门、援助类型等相关信息,已被学界广泛用于中国对外援助的经济研究中(董艳和樊此君,2016;Isaksson和Kotsadam,2018)。基于此,本文采用该数据库用于中国对外援助的研究。在援助数据处理过程中,首先,本文参考孙焱林和覃飞(2018)关于“一带一路”沿线国家的选择方法,在删除数据指标缺失较多的样本后,选择57个沿线国家作为研究样本,并剔除存在多个受援经济体的援助项目后,共获得2487条中国对沿线国家的援助项目信息。其次,对援助金额按国家、年份进行加总,形成“国家—年份”形式的中国对外援助面板数据。本文参考余壮雄等(2021)的做法,以沿线国家获得援助的金额对数形式衡量对外援助,未获得援助的沿线国家取值为0。

3.控制变量。(1)其他国家对外援助,具体包括世界银行(Aid_WB)、欧盟(Aid_EUI)、美国(Aid_USA)和日本(Aid_JPN),数据来源于OECD-DAC援助数据库。(2)制度环境(Ins),以世界银行发布的《全球治理报告》的六大指标均值衡量。(3)经济环境(Rgdp),以沿线国家国内生产总值的人均值衡量,并进行对数化。(4)基础设施建设(Infr),以沿线国家使用移动网络的用户数(每万人)衡量。(5)教育支出水平(Edu),以沿线国家公共教育支出占国内生产总值的比值衡量。(6)人口密度(Den),以沿线国家每公里土地面积人数衡量,并进行对数化处理。(7)金融发展水平(Fina),以沿线国家私营部门信贷占国内生产总值的比值衡量。(8)贸易开放度(Tra),以沿线国家进出口贸易额占国内生产总值的比值衡量。(9)外商投资(Fdi),以沿线国家外商投资金额占国内生产总值的比值衡量。

表1根据行业分布统计了中国对“一带一路”沿线国家的援助项目及其金额。可以发现,中国对沿线国家的累计援助金额达7052.23亿美元,涉及2487个援助项目。援助项目与援助金额存在一定的行业结构性差异,就援助数量而言,中国对沿线国家的援助集中于经济基础设施与社会基础设施,分别占总援助项目的30.28%和29.75%;就援助金额而言,则集中于经济基础设施与跨部门,分别占总援助金额的42.79%和27.40%。这可能是因为,中国对“一带一路”沿线国家的援助项目主要集中于沿线国家的民生社会与经济发展建设,但其中由于经济基础建设与跨部门建设往往以大型基建项目作为援助基础,如能源开发、交通与通信建设、环保投入等,因此援助金额更为集中于经济发展方面。

| 援助项目数量 | 援助项目数量占比 | 援助金额(亿美元) | 援助金额占比 | |

| 经济基础设施 | 753 | 30.28% | 3017.32 | 42.79% |

| 运输和仓储 | 312 | 12.55% | 1035.21 | 14.68% |

| 通讯 | 89 | 3.58% | 256.41 | 3.64% |

| 能源生产和供应 | 281 | 11.30% | 1457.59 | 20.67% |

| 银行和金融服务 | 38 | 1.53% | 162.00 | 2.30% |

| 商业服务 | 33 | 1.33% | 106.11 | 1.50% |

| 社会基础设施 | 740 | 29.75% | 321.92 | 4.56% |

| 教育 | 283 | 11.38% | 14.15 | 0.20% |

| 健康 | 126 | 5.07% | 35.35 | 0.50% |

| 人口和生育计划 | − | − | − | − |

| 供水和卫生设施 | 38 | 1.53% | 35.74 | 0.51% |

| 政府和民间社会 | 188 | 7.56% | 18.52 | 0.26% |

| 其他社会基础设施和服务 | 105 | 4.22% | 218.16 | 3.09% |

| 跨部门 | 175 | 7.04% | 1932.00 | 27.40% |

| 环境保护 | 15 | 0.60% | 1.92 | 0.03% |

| 其他 | 160 | 6.43% | 1930.07 | 27.37% |

| 商品/一般项目 | 31 | 1.25% | 44.52 | 0.63% |

| 一般预算支持 | 13 | 0.52% | 42.57 | 0.60% |

| 粮食援助 | 14 | 0.56% | 0.16 | 0.00% |

| 其他援助 | 4 | 0.16% | 1.79 | 0.03% |

| 生产部门 | 315 | 12.67% | 1092.78 | 15.50% |

| 农林业和渔业 | 96 | 3.86% | 69.92 | 0.99% |

| 工业、矿业和建筑业 | 199 | 8.00% | 990.51 | 14.05% |

| 贸易和旅游 | 20 | 0.80% | 32.35 | 0.46% |

| 人道主义 | 473 | 19.02% | 643.71 | 9.13% |

| 应急援助 | 296 | 11.90% | 24.18 | 0.34% |

| 重建与恢复 | 7 | 0.28% | 5.17 | 0.07% |

| 防灾与备灾 | − | − | − | − |

| 债务相关 | 18 | 0.72% | 16.71 | 0.24% |

| 未分类 | 152 | 6.11% | 597.64 | 8.47% |

| 总计 | 2487 | 100.00% | 7052.23 | 100.00% |

| 注:由于“妇女发展问题”及“对非政府和政府组织的援助”占比较低,因此归类于“政府与民间社会”中。 | ||||

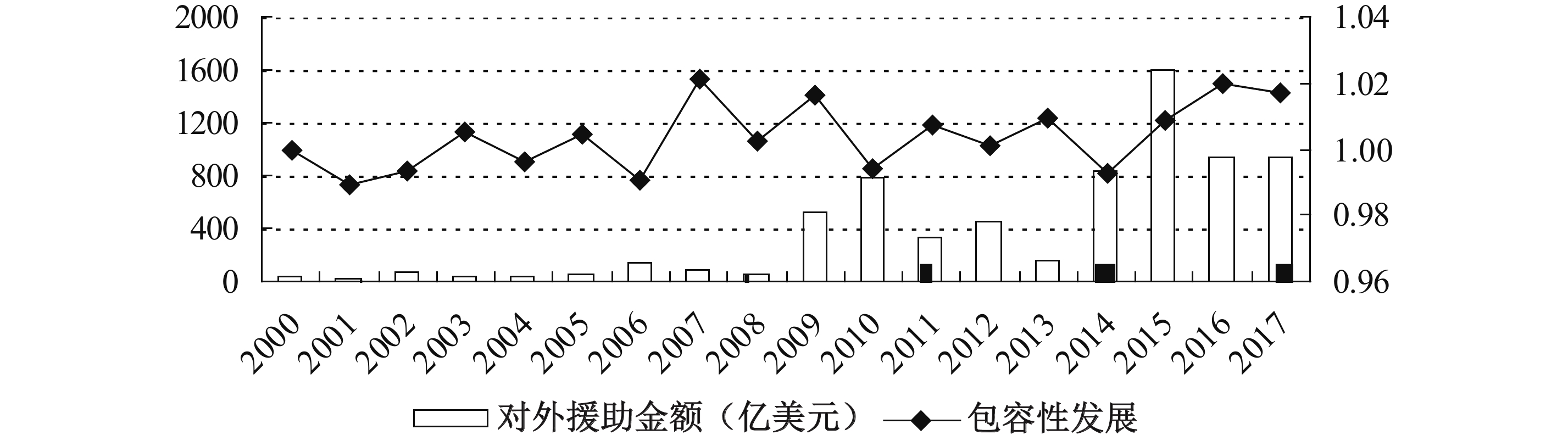

进一步地,本文绘制了中国对“一带一路”沿线国家援助金额与包容性发展水平的年度趋势图(见图1),可以发现以下两个重要特征:一方面,中国对沿线国家的援助金额呈现波动上升趋势,于2009年援助金额跨越式上升,之后保持相对较高的水平。另一方面,沿线国家包容性发展水平同样呈现波动上升趋势,于2006年到达低谷后迅速反弹,并波动上升。整体而言,对沿线国家的援助金额与沿线国家的包容性发展水平的变化趋势具有一定程度上的相似性,本文将通过严谨的计量方法对两者的关系进行验证。

|

| 图 1 中国对“一带一路”沿线国家的援助金额与包容性发展的变化趋势 |

(一)基准回归

表2展示了本文的基准回归结果,结果显示中国对外援助具有正向的包容性发展效应,且至少在10%的显著性水平下成立,这说明了中国对“一带一路”沿线国家的援助有效促进了沿线国家的包容性发展,改善了当地的福利水平。这意味着,在“一带一路”倡议与南南合作框架下,中国对外援助有力推动了沿线国家经济社会发展,为构建人类命运共同体作出有益贡献。可以预期,随着“一带一路”倡议深化与对外援助方式优化,中国援助将带动沿线国家经济发展与福利改善,并为沿线国家提供了经济全球化参与的机会,为沿线国家经济内生发展提供更多的帮助,从而实现援助国与受援国互惠共赢。假设1得以验证。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| L.Aid_PRC | 0.0025** | 0.0020** | 0.0022** | 0.0018* |

| (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |

| L.Aid_WB | 0.0010 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0005 |

| (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |

| L.Aid_EUI | −0.0020 | −0.0020 | −0.0020 | −0.0020 |

| (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.002) | |

| L.Aid_USA | 0.0026* | 0.0024 | 0.0023 | 0.0021 |

| (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |

| L.Aid_JPN | 0.0008 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0008 |

| (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |

| 控制变量 | Y | Y | Y | Y |

| 个体固定效应 | N | N | Y | Y |

| 时间固定效应 | N | Y | N | Y |

| N | 969 | 969 | 969 | 969 |

| R2 | 0.237 | 0.247 | 0.247 | 0.258 |

| 注:***表示P<0.01、**表示P<0.05、*表示P<0.10,括号内为聚类稳健标准误,下同。 | ||||

其他国家的援助(世界银行、欧盟、美国、日本)对沿线国家包容性发展并不具有明显的促进作用,这可能的原因在于,上述国家和地区为发达地区,其主要通过输出自身优势展开援助,如服务业领域、金融等不可贸易产业方面,可能对经济包容性发展不具有直接作用。中国主要通过以基础设施建设为重要的援助形式,对当地经济发展、就业创造、居民生活具有更为明显的促进作用,因此中国对外援助相对于其他国家具有更为明显的包容性特征。这意味着,针对当地实际经济发展需求,中国对沿线国家的包容性发展的拉动作用更为显著。

(二)异质性检验

1.援助资金类型异质性。本文将援助资金类型分为官方发展援助(ODA)、其他官方资金(OOF)、混合方式的一揽子援助(VAGUE)等三种援助方式进行检验。结果如表3第(1)至(3)列所示,官方发展援助(L.ODA)与一揽子援助(L.VAGUE)的系数显著为正,而其他官方资金(L.OOF)的系数不显著,这意味着中国的官方发展援助和一揽子援助有助于推动沿线国家的包容性发展,而非官方援助的作用不明显。这说明中国对沿线国家的官方发展援助主要以经济发展援助为主要目的,有助于提升受援经济体的民生发展与自主发展功能,提升沿线国家的经济参与水平,提高沿线国家的经济“造血”能力。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 援助资金类型 | 援助项目类型 | |||||

| 官方发展援助 | 其他官方资金 | 混合援助 | 经济基础设施 | 社会基础设施 | 非转移支付类 | |

| L.ODA | 0.0030*** | |||||

| (0.001) | ||||||

| L.OOF | 0.0009 | |||||

| (0.001) | ||||||

| L.VAGUE | 0.0020* | |||||

| (0.001) | ||||||

| L.EcoAid | 0.0028*** | |||||

| (0.001) | ||||||

| L.SocAid | 0.0009 | |||||

| (0.002) | ||||||

| L.PubAid | 0.0029*** | |||||

| (0.001) | ||||||

| L.Aid_WB | 0.0012 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0010 |

| (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |

| L.Aid_EUI | −0.0029 | −0.0018 | −0.0018 | −0.0019 | −0.0019 | −0.0019 |

| (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.002) | |

| L.Aid_USA | 0.0023 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0022 |

| (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.001) | |

| L.Aid_JPN | 0.0009 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0008 |

| (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |

| 控制变量 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

| 个体固定效应 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

| 时间固定效应 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

| N | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 |

| R2 | 0.232 | 0.241 | 0.234 | 0.240 | 0.232 | 0.239 |

2.援助项目类型异质性。本文参考徐丽鹤等(2020)的分类方法,将中国对外援助项目进行归类。一是,经济基础设施援助,包括交通运输、通信、能源生产、银行及金融服务等项目,这属于本文理论分析所认为的公共基础设施援助。二是,社会基础设施援助,包括教育、医疗、人口政策、水供给以及人道主义援助和生产性援助。三是,非转移支付类援助,即除社会基础设施类援助外的援助项目。表3第(4)至(6)列为援助项目类型的异质性检验,经济基础设施援助与非转移支付类援助有助于促进沿线国家包容性发展,而社会基础设施的作用不明显。究其原因,经济基础设施项目主要包括通信、交通、能源等大型基础设施项目,对当地就业岗位创造与居民收入具有重要的提升作用,从而对包容性发展的直接效应较强。社会基础设施包括教育与医疗等,虽然对提升沿线国家人力资本具有重要作用,但其作用显现需要一定的过程,因此短期内对包容性发展的影响较小。

3.地理区位与经济制度异质性。一是,“一带一路”沿线国家主要包含“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的沿线国家,两者在地理区位、经济发展、社会文化等方面具有较大的差异性,可能具有较大异质性影响。本文借鉴陈万灵和何传添(2014)的思路将样本分为“新丝绸之路经济带”(“一带”国家)和“21世纪海上丝绸之路”(“一路”国家),设置“21世纪海上丝绸之路”沿线国家虚拟变量(BRI),并构建“21世纪海上丝绸之路”沿线国家虚拟变量与核心解释变量的交互项进行检验(BRI×L.Aid_PRC)。结果如表4第(1)列所示,交互项BRI×L.Aid_PRC的系数显著为正,意味着中国对外援助的包容性发展效应主要集中于“21世纪海上丝绸之路”沿线国家。究其原因,“新丝绸之路经济带”沿线国家中发达国家较多,因此可能对这些国家和地区的包容性发展效应不明显。这需要进一步推动“惠民生”特征的对外援助方式深化,实现经济可持续发展。二是,由于不同沿线国家之间存在制度环境异质性,从而可能导致中国对外援助的包容性发展存在差异性。本文构建沿线国家制度环境(Ins)与核心解释变量的交互项(Ins×L.Aid_PRC)进行检验。估计结果如表4第(2)列所示,交互项Ins×L.Aid_PRC的系数显著为负,说明了中国对外援助的包容性发展效应集中于较低制度环境水平的受援经济体中。较低制度环境的沿线国家往往存在较低的投资回报率与制度性壁垒,具有一定的地缘政治局势复杂和投资不确定性,但中国援助对此类国家的包容性发展具有重要的促进作用。因此,这需要进一步加快与沿线国家的制度性配套设施对接,深化双边的援助项目协调,利用对外援助促进当地营商环境发展,充分发挥援助资金对沿线国家当地的经济效应。三是,本文根据世界银行的收入标准,分为高收入、中高收入与中低收入及低收入三类国家,并相应构建虚拟变量进行检验。估计结果如表4第(3)至(5)列所示,可以发现中国对外援助主要对中低收入及低收入国家的包容性发展效应最强,这进一步说明了中国援助有助于改善中低收入国家的经济发展与福利水平,促进经济包容性发展。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| 地理区位 | 制度发展 | 高收入 | 中高收入 | 中低收入及低收入 | |

| L.Aid_PRC | −0.0019* | −0.0016 | 0.0011 | 0.0026** | −0.0009 |

| (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |

| BRI×L.Aid_PRC | 0.0083*** | ||||

| (0.001) | |||||

| Ins×L.Aid_PRC | −0.0070*** | ||||

| (0.002) | |||||

| HS×L.Aid_PRC | 0.0037* | ||||

| (0.002) | |||||

| MHS×L.Aid_PRC | −0.0018 | ||||

| (0.002) | |||||

| MLS×L.Aid_PRC | 0.0059*** | ||||

| (0.001) | |||||

| L.Aid_WB | 0.0014 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 |

| (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |

| L.Aid_EUI | −0.0012 | −0.0018 | −0.0016 | −0.0015 | −0.0012 |

| (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.002) | |

| L.Aid_USA | 0.0021 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0020 |

| (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |

| L.Aid_JPN | −0.0005 | 0.0011 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 |

| (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |

| 控制变量 | Y | Y | Y | Y | Y |

| 个体固定效应 | Y | Y | Y | Y | Y |

| 时间固定效应 | Y | Y | Y | Y | Y |

| N | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 |

| R2 | 0.293 | 0.276 | 0.262 | 0.282 | 0.275 |

(三)稳健性检验

1.替换核心变量。为了避免测量误差的问题,本文重新对基准回归的解释变量与被解释变量进行重新测量,以验证本文基本结论的稳健性。一是,本文分别构建中国援助哑变量,以及世界银行、欧盟、美国、日本等主要援助来源地的援助哑变量的滞后项作为解释变量,实证结果如表5第(1)列所示。二是,采用中国的援助项目数量作为核心解释变量进行检验,实证结果如表5第(2)列所示。三是,一国居民收入分配是包容性发展的重要方面,也是当前文献衡量经济体包容性发展的出发点与落脚点。因此,本文采用沿线国家国民总收入的人均值作为被解释变量进行检验,实证结果如表5第(3)列所示。经过上述替换核心变量的检验后,本文结论依然成立。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |

| 援助哑变量 | 援助数量项目 | 人均国民收入 | 工具变量法 | 样本剔除 | FGLS | 缩尾法 | ||

| Steel | 0.0084*** | |||||||

| (0.001) | ||||||||

| L.Aid_PRC | 0.0034* | 0.0982* | 0.0108*** | 0.0021** | 0.0025** | 0.0018* | ||

| (0.002) | (0.053) | (0.002) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |||

| L.Aid_WB | 0.0010 | −0.0268 | −0.0251 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0009* | 0.0005 | |

| (0.001) | (0.074) | (0.046) | (0.001) | (0.001) | (0.000) | (0.001) | ||

| L.Aid_EUI | −0.0015 | −0.1771* | 0.0102 | −0.0023 | −0.0038* | −0.0008 | −0.0020 | |

| (0.002) | (0.106) | (0.065) | (0.002) | (0.002) | (0.001) | (0.002) | ||

| L.Aid_USA | 0.0023 | −0.1518** | −0.0440 | 0.0018 | 0.0029 | −0.0014** | 0.0021 | |

| (0.001) | (0.073) | (0.053) | (0.002) | (0.002) | (0.001) | (0.001) | ||

| L.Aid_JPN | 0.0010 | 0.0777* | −0.0014 | 0.0003 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0008 | |

| (0.001) | (0.0543) | (0.043) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | ||

| Aid_PRCd | 0.0082** | |||||||

| (0.004) | ||||||||

| Aid_WBd | 0.0041 | |||||||

| (0.009) | ||||||||

| Aid_EUId | −0.0033 | |||||||

| (0.010) | ||||||||

| Aid_USAd | −0.0104 | |||||||

| (0.008) | ||||||||

| Aid_JPNd | −0.0051 | |||||||

| (0.007) | ||||||||

| 控制变量 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

| 个体固定效应 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

| 时间固定效应 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

| N | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 731 | 969 | 969 |

| R2 | 0.256 | 0.246 | 0.523 | 0.247 | 0.186 | 0.317 | − | 0.258 |

| F-stat | − | − | − | 357.35 | − | − | − | − |

2.其他稳健性检验。本文还进行了如下一系列检验。一是,内生性检验。“一带一路”沿线国家的经济发展水平可能会影响中国对外援助的决策,即存在逆向因果问题。基于此,本文参考冯凯等(2021)的做法,构建2000—2017年中国粗钢产量(百万吨)与“一带一路”沿线国家获得援助概率的交互项(Steel)作为工具变量进行两阶段工具变量法检验,数据来源于世界钢铁统计年鉴。一方面,中国粗钢产量是中国对外援助实际投入的重要体现,可能会影响到中国对外援助的决策行为(Dreher等,2021)。这是因为,中国对沿线国家的援助项目与资金投入主要以大型援助项目为主,涉及交通基础设施建设、信息基础设施建设、能源开发项目等建筑类项目,中国粗钢产量的增加会推动以基础设施援助为目的的中国对外援助的发展(Nunn和Qian,2014),满足相关性。本文构建的工具变量与发展经济学中的供给冲击型工具变量较为类似,即是采用“一带一路”沿线国家面对中国产能冲击的差异以确定中国对外援助对包容性发展的影响。另一方面,中国的钢铁产量对沿线国家的经济发展一般不存在重要的显著性影响(Bun和Harrison,2019),满足排他性。实证结果如表5第(4)(5)列所示,第(4)列为第一阶段回归结果,工具变量(Steel)的系数显著为正,说明了中国钢铁产量对中国对外援助具有正向作用,验证了相关性,且F检验大于临界值,不存在弱工具变量问题。第(5)列为第二阶段回归结果,核心解释变量依然显著为正,说明了在考虑内生性问题后本文结论依然成立。二是,考虑到部分“一带一路”沿线国家未接受过中国援助,可能存在一定的影响。因此,本文剔除样本期内始终未有接受中国援助项目的国家,包括爱沙尼亚、波兰、不丹、捷克、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛伐克、斯洛文尼亚、希腊、新加坡、匈牙利、巴林、科威特。实证结果如表5第(6)列所示,结论依然稳健。三是,考虑到面板数据可能存在组间异方差和组内自相关问题,因此本文采用广义最小二乘法(FGLS)进行回归。实证结果如表5第(7)列所示,结果依然稳健。四是,本文对连续变量前后5%缩尾处理以排除异常值影响。实证结果如表5第(8)列所示,可见本文结论依然成立。

五、机制检验与拓展检验(一)机制检验

通过前文的理论机制分析发现,中国对外援助主要通过影响“一带一路”沿线国家的资本生产率、公共支出水平,以及居民消费效用影响沿线国家的包容性发展。因此,本文构建以下计量模型进行机制检验:

| $ I{M_{i,t}} = {\alpha _1} + {\alpha _2}Aid\_PR{C_{i,t - 1}} + {\alpha _3}Aid\_Othe{r_{i,t - 1}} + {\alpha ^{'}}{X_{i,t}} + {\delta _i} + {\eta _t} + {\varepsilon _{i,t}} $ | (24) |

| $ {Y_{i,t}} = {\rho _1} + {\rho _2}Aid\_PR{C_{i,t - 1}} + {\rho _3}I{M_{i,t}} + {\rho _4}Aid\_Othe{r_{i,t - 1}} + {\rho ^{'}}{X_{i,t}} + {\delta _i} + {\eta _t} + {\varepsilon _{i,t}} $ | (25) |

其中,IMi,t代表机制变量,包括资本生产率、公共支出水平、居民消费效用。其中,资本生产率采用沿线国家GDP与资本存量的比值衡量,公共支出水平采用政府公共财政支出与资本存量的比值衡量、居民消费效用采用居民最终消费支出占GDP的比值衡量,其中资本存量数据来源于宾夕法尼亚大学发布的佩恩表(PWT)。机制检验的步骤如下:首先,验证中国对外援助有助于推动沿线国家包容性发展,这一结论已在基准回归得以验证。其次,对式(24)进行回归,若回归参数α2显著为正,则说明中国援助对机制变量IM具有重要的正向影响。最后,对式(25)进行回归,若回归参数ρ3的系数显著为正,则说明该机制变量是影响中国援助对沿线国家包容性发展的重要渠道。

机制效用检验的结果如表6所示,其中第(1)(2)列为资本生产率机制检验结果,第(3)(4)列为公共支出水平机制检验结果,第(5)(6)列为居民消费效用机制检验结果。第(3)列和第(5)列显示中国对外援助(L.Aid_PRC)的系数显著为正,说明了中国对外援助有助于提升“一带一路”沿线国家的公共支出—资本比,以及居民消费水平,表现为增加沿线国家的公共财政支出,以及提高居民消费支出。第(4)和(6)列在引入机制变量后,机制变量(IM)的系数均显著为正,说明了中国对外援助主要通过提升“一带一路”沿线国家的公共支出水平和居民消费效应,进而促进包容性发展。这与本文的理论模型和假设2较为一致。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 产出—资本比 | 公共支出—资本比 | 居民消费支出占比 | ||||

| L.Aid_PRC | 0.0919 | 0.0018* | 0.0041** | 0.0016* | 0.0043** | 0.0017* |

| (0.067) | (0.001) | (0.002) | (0.001) | (0.002) | (0.001) | |

| IM | 0.0047*** | 0.1021*** | 0.0286* | |||

| (0.001) | (0.018) | (0.016) | ||||

| L.Aid_WB | −0.0503 | 0.0007 | −0.0038** | 0.0010 | 0.0028 | 0.0007 |

| (0.048) | (0.001) | (0.002) | (0.001) | (0.003) | (0.001) | |

| L.Aid_EUI | 0.0560 | −0.0022 | 0.0025 | −0.0050** | 0.0063* | −0.0036* |

| (0.070) | (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.004) | (0.002) | |

| L.Aid_USA | 0.0214 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0028* | 0.0065*** | 0.0026* |

| (0.040) | (0.001) | (0.002) | (0.002) | (0.003) | (0.002) | |

| L.Aid_JPN | 0.0996 | 0.0003 | 0.0022 | 0.0002 | −0.0037 | 0.0006 |

| (0.061) | (0.001) | (0.002) | (0.001) | (0.003) | (0.001) | |

| 控制变量 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

| 个体固定效应 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

| 时间固定效应 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

| N | 969 | 969 | 884 | 884 | 969 | 969 |

| R2 | 0.427 | 0.270 | 0.457 | 0.293 | 0.414 | 0.268 |

(二)拓展检验

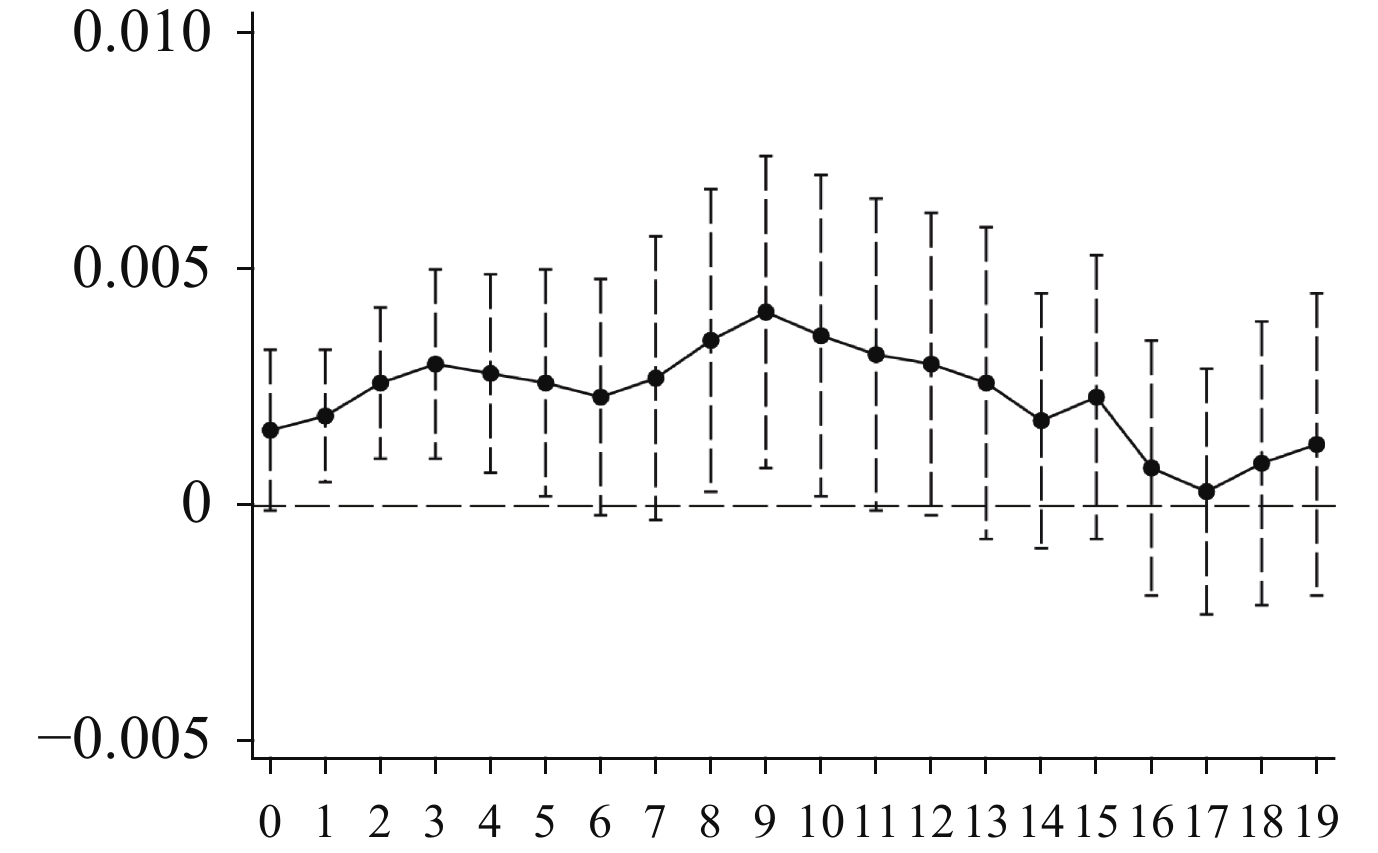

前文检验了中国国际援助对“一带一路”沿线国家的包容性发展作用,一个合理的问题是,随着中国国际援助的不断发展,中国援助对沿线国家包容性发展的短期效应与长期效应如何?为了回答这一问题,本文尝试延长样本与变量的时间跨度,采用2000—2019年的控制变量以及相应地重新测量包容性发展指标,并分别构建中国对外援助总额(Aid_PRC)的滞后0期至19期的变量,相应地构建其他主要援助来源地的滞后变量进行回归检验,以考察中国对外援助对沿线国家包容性发展的长期与短期作用。

图2展现了解释变量(Aid_PRC)在滞后0期至19期的估计系数,其中纵轴为估计系数值及其对应显著性水平为90%的置信区间,横轴为对外援助的滞后期数。可以发现:一是,从短期效应来看,中国援助的包容性发展效应在沿线国家接受中国援助的第2年至第6年(即滞后1期至5期)表现显著,并在第7年回落。这意味着中国援助对沿线国家的包容性发展具有显著的短期促进作用,说明中国国际援助在短期内可以有效促进沿线国家的包容性发展水平提升。二是,从长期效应而言,中国援助的包容性发展作用主要集中于沿线国家接受中国援助后的第9年至11年(即滞后8期至10期),意味着中国援助具有一定的长期作用,可以为沿线国家经济长期发展作出积极贡献。三是,从估计系数大小而言,中国国际援助的作用虽然兼具长短期作用,但其短期效应普遍高于长期效应,表明中国国际援助需更为注重其对受援国的长期作用,建立和完善监督和评估机制,加强与其他援助国的协调与合作,改革和创新援助方式,充分发挥援助资金对受援国经济社会的可持续发展作用。

|

| 图 2 中国国际援助的长期与短期效应 |

本文基于包容性发展的视角,采用2000—2017年中国对外援助数据考察中国援助对“一带一路”沿线国家的经济作用。实证结果显示,中国援助对“一带一路”沿线国家的包容性发展具有显著的积极作用。援助资金与援助项目的异质性检验发现,中国援助的包容性发展作用主要体现在官方发展援助、一揽子援助、经济基础设施援助、非转移支付类援助。地理区位和经济制度的异质性检验发现,中国援助的包容性发展作用集中于“21世纪海上丝绸之路”沿线、较低制度环境水平国家以及中低收入、低收入国家。机制检验发现,中国援助主要通过提高沿线国家公共支出水平和居民消费效用产生作用。拓展性检验发现,中国援助对沿线国家的包容性发展作用具有短期效应和长期效应,且其短期效应普遍高于长期效应。本文结论经过一系列稳健性检验后依然成立。中国对沿线国家的援助主要以提升沿线国家可持续发展能力为目的,为促进沿线国家经济包容性发展提供了重要的有益帮助。

本文研究为深化中国对外援助方式,推动双边合作互利共赢提供了重要的政策含义。第一,基于平等互利的原则积极开展中国对外援助项目,推动构建人类命运共同体。中国对外援助通过提高沿线国家的公共支出投入水平和居民消费效用,进而促进包容性发展。应进一步提升中国对外援助结构合理度,科学制定对外援助方案,共同打造开放包容、平等多元、互利共赢、共商共建的平台和机制,充分发挥援助项目对受援经济体的经济包容性发展作用。第二,动态改进对外援助结构,提升对外援助水平。当前,中国对“一带一路”沿线国家的援助项目主要集中于经济基础设施建设,对沿线国家的民生发展、福利水平具有重要作用,但也往往面临更多投资风险。一方面,共同完善中国与受援经济体的制度性配套设施,共同提升贸易投资便利化水平。另一方面,加强对社会基础设施建设投入,如医疗卫生、文化教育、减贫工作等民生投入,增强援助项目对受援经济体经济社会的内生增长能力。第三,遵循量力而行、尽力而为的原则开展对外援助,改革优化国际援助方式,推动共建“一带一路”。国际援助在帮助受援国发展经济、改善民生的同时,可以有效带动中国优质产品、先进技术、行业标准“走出去”。因此,需继续坚持平等相待、相互尊重、量力而行、尽力而为原则,力所能及地为有需要的沿线国家提供不附加任何政治条件的帮助,更好地服务“一带一路”建设,以深化中国与世界各国全方位交往。

| [1] | 白云真. “一带一路”倡议与中国对外援助转型[J]. 世界经济与政治, 2015(11): 53–71,157-158. |

| [2] | 陈红蕾, 覃伟芳. 中国经济的包容性增长: 基于包容性全要素生产率视角的解释[J]. 中国工业经济, 2014(1): 18–30. |

| [3] | 冯凯, 李荣林, 陈默. 中国对非援助与非洲国家的经济增长: 理论模型与实证分析[J]. 国际贸易问题, 2021(11): 21–36. |

| [4] | 金玲. “一带一路”: 中国的马歇尔计划?[J]. 国际问题研究, 2015(1): 88–99. |

| [5] | 李嘉楠, 龙小宁, 姜琪. 援助与冲突——基于中国对外援助的证据[J]. 经济学(季刊), 2021, 21(4): 1123–1146. |

| [6] | 林毅夫, 王燕著, 宋琛译. 超越发展援助: 在一个多极世界中重构发展合作新理念[M]. 北京: 北京大学出版社, 2016. |

| [7] | 孙楚仁, 徐锦强, 梁晶晶. 中国对非援助与受援国出口结构转换[J]. 财贸经济, 2019, 40(7): 82–94. |

| [8] | 徐丽鹤, 吴万吉, 孙楚仁. 谁的援助更有利于非洲工业发展: 中国还是美国[J]. 世界经济, 2020, 43(11): 3–27. |

| [9] | 余壮雄, 董洁妙, 郑童. 对外援助、出口网络与企业出口目的国边际扩张[J]. 经济科学, 2021(3): 57–68. |

| [10] | Asongu S A, Nwachukwu J C. Foreign aid and inclusive development: Updated evidence from Africa, 2005-2012[J]. Social Science Quarterly, 2017, 98(1): 282–298. |

| [11] | Asongu S A, Nwachukwu J C. Increasing foreign aid for inclusive human development in Africa[J]. Social Indicators Research, 2018, 138(2): 443–466. |

| [12] | Asongu S A, Tchamyou V S. Foreign aid, education and lifelong learning in Africa[J]. Journal of the Knowledge Economy, 2019, 10(1): 126–146. |

| [13] | Bulte E, Xu L H, Zhang X B. Post-disaster aid and development of the manufacturing sector: Lessons from a natural experiment in China[J]. European Economic Review, 2018, 101: 441–458. |

| [14] | Bun M J G, Harrison T D. OLS and IV estimation of regression models including endogenous interaction terms[J]. Econometric Reviews, 2019, 38(7): 814–827. |

| [15] | Chen Y N, Landry D. Capturing the rains: Comparing Chinese and World Bank hydropower projects in Cameroon and pathways for South-South and North South technology transfer[J]. Energy Policy, 2018, 115: 561–571. |

| [16] | Dreher A, Fuchs A, Parks B, et al. Aid, China, and growth: Evidence from a new global development finance dataset[J]. American Economic Journal:Economic Policy, 2021, 13(2): 135–174. |

| [17] | Hensengerth O. South-South technology transfer: Who benefits? A case study of the Chinese-built Bui Dam in Ghana[J]. Energy Policy, 2018, 114: 499–507. |

| [18] | Isaksson A S, Kotsadam A. Chinese aid and local corruption[J]. Journal of Public Economics, 2018, 159: 146–159. |

| [19] | Nunn N, Qian N. US food aid and civil conflict[J]. American Economic Review, 2014, 104(6): 1630–1666. |