2023第45卷第3期

2.天津大学 管理与经济学部, 天津 300072

2.Department of Management and Economics, Tianjin University, Tianjin 300072, China

随着信息技术发展到Web 3.0的全民互动时代①,人际交往方式发生了革命性变化,以往松散、孤立的顾客变得可以自由沟通和交流,这使得个体在选择产品时越来越相信具有购买经验的顾客的推荐而非企业的广告宣传(Kotler等,2016),在遇到产品使用问题时也会首先选择向其他顾客而非企业的售后服务团队询问解决方案(Richard,2021),同时企业的产品创新也逐渐打开边界,依赖于顾客提供的产品反馈和创意而非“闭门造车”(Debaere等,2018)。这些顾客之间的推荐行为、互助行为以及顾客对企业的反馈行为等均为顾客公民行为(customer citizenship behavior),即顾客自愿实施的、不是企业的生产或服务成功传递所必需的、整体上有利于企业的行为(Groth,2005)。可以看出,当前企业越来越依赖于顾客公民行为来实现更加有效的营销、运营以及创新。特别地,品牌社区(brand community)是企业为有效实现顾客关系管理而创建的虚拟社区(Algesheimer等,2005),目前已经成为聚集顾客公民行为的主要载体。Richard(2021)在《哈佛商业评论》中发表的研究表明,在将某品牌社区关闭后,预约售后服务的顾客数量激增导致企业售后支持团队不堪重负,而售后响应率的下降又进一步导致顾客满意度大幅降低;由此发现社区中存在的大量顾客公民行为能够为企业节省约290万美元/年的售后支持成本。鉴于此,如何激发品牌社区情境下的顾客公民行为成为业界和学界亟待解决的重要议题。

现有关于顾客公民行为的研究从顾客自身(如人格特质)、品牌社区(如社区支持)、企业(如企业声誉)以及其他顾客(如顾客间互动)这四个视角展开了探讨(Wang等,2021)。其中基于“其他顾客”视角,探讨其他顾客的存在对于促进顾客公民行为影响作用的研究仍较为匮乏,相关文献大多基于资源交换理论(Rosenbaum和Massiah,2007;Verleye等,2014)和社会交换理论(Kim和Choi,2016;Jung和Yoo,2017;Chou等,2022),认为顾客表现出公民行为是为了遵循互惠原则;此外,Yi等(2013)则基于社会信息加工理论,认为顾客公民行为的形成还可能是由于顾客间互动所形成的人际影响的同化作用。在品牌社区情境中,已有研究发现社区成员间也存在广泛的人际影响作用,并会对顾客行为产生重要影响(王楠等,2021)。特别地,由于品牌社区成员具有相似的兴趣爱好(Muniz和O’Guinn,2001)、成员间关系平等(Mandl和Hogreve,2020),因而顾客间本质上构成了同侪关系(焦媛媛和李智慧,2020),并会形成不同于一般人际影响的同侪影响(Yin等,2022;焦媛媛等,2022),由此本文基于品牌社区顾客间的同侪影响作用,探索其对顾客公民行为的影响。进一步,根据社会信息加工理论,个体会通过对特定的社会信息进行解读来理解自身所处的社会环境,进而决定采取怎样的态度和行为(即社会信息→社会环境→个体态度/行为)(Salancik和Pfeffer,1978)。社区氛围是指社区成员对社区规则、行为模式、成员关系等社区环境因素的感知(赵建彬和景奉杰,2016)。因此,在品牌社区中顾客公民行为的形成可能是由于顾客间互动形成的同侪影响促进了顾客对社区氛围的感知,进而激发了其公民行为。

Algesheimer等(2005)通过实践观察发现企业创建品牌社区时具有两种不同的顾客关系管理目标:一部分企业将品牌社区定位为顾客获取途径,即社区目标主要是吸引潜在顾客,使其在参与社区后购买行为受到激发,如奥迪俱乐部开设驾驶课程以促使尚未购车的潜在顾客购买奥迪;另一部分企业则将品牌社区定位为顾客保留途径,即社区目标主要是保留现有顾客,基于其购买行为或品牌认同而吸引顾客参与社区活动,如当顾客购买哈雷摩托车后公司会邀请其加入哈雷社区。这表明品牌社区具有“拉新型社区”(以顾客获取为主要目标,如我国的大疆社区为了让更多人体验并学习无人机操纵技术,举办了“大疆新飞手训练营”活动)和“促活型社区”(以顾客保留为主要目标,如vivo社区会经常为品牌粉丝举办抽奖、试用等各种福利活动)两种类型,由于其社区成员、社区活动以及顾客行为等均存在差异(Algesheimer等,2005),因而其顾客公民行为的形成机理也可能有所差别。

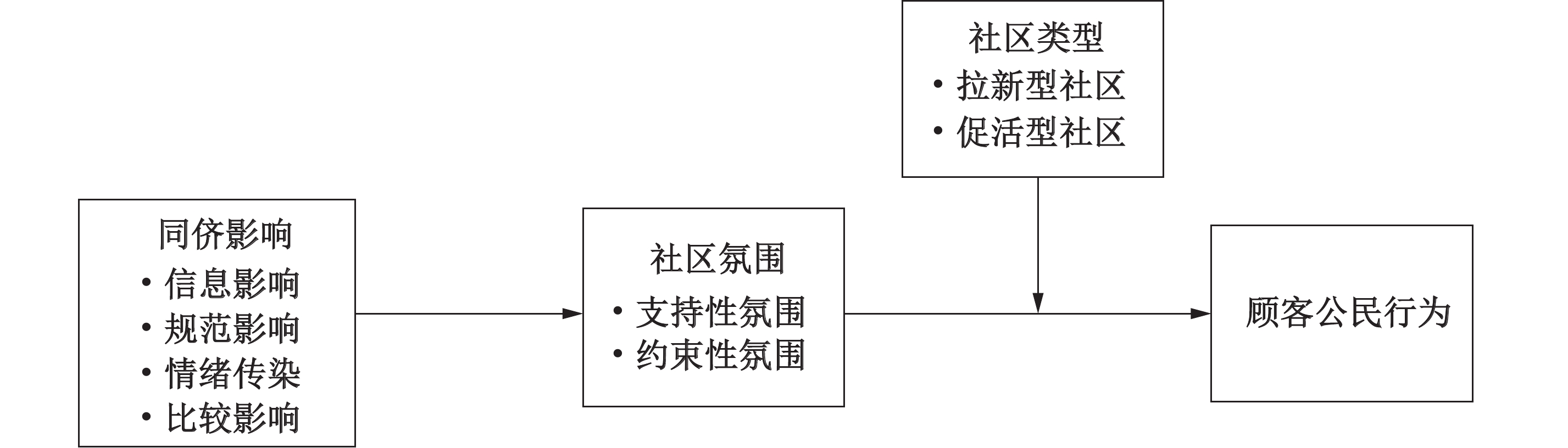

综上所述,本研究基于社会信息加工理论,探索品牌社区中顾客在同侪影响的作用下形成对社区氛围的感知,进而其公民行为受到激发的内在机理,同时分析该机理在拉新型和促活型这两种社区类型之间的差异。本文可能的理论贡献在于:第一,引入社会信息加工理论探索品牌社区情境中顾客公民行为的形成机理,推动“其他顾客”这一重要研究视角的发展。第二,探索顾客公民行为形成机理在两种社区类型间的差异,响应基于社区顾客关系管理目标划分社区类型的呼吁(Algesheimer等,2005),对品牌社区类型的相关研究进行补充。第三,将同侪影响的研究从社会学、教育学、经济学等领域拓展到管理学领域,同时推动同侪影响理论在网络情境下的发展。

二、文献综述与研究假设(一)理论基础与文献综述

1.社会信息加工理论

区别于需要理论和期望理论所强调的“个体动机和理性决策是影响个体行为的决定因素”这一观点,Salancik和Pfeffer(1978)提出了社会信息加工理论(social information processing theory),并指出情境因素会对个体行为产生重要影响。该理论认为,个体所处的社会环境提供了各种影响其态度和行为的信息,作为具有适应能力的有机体,个体会从社会环境中获取特定信息并感知社会线索,进而调适自己的态度和行为。特别地,个体并不会对所有社会信息都进行解读,而是会选择与自己相似的人作为信息源,因为越是相似的人越可能对周围的世界持有相似的看法。Salancik和Pfeffer(1978)进一步提出了社会环境影响个体行为的两种途径:一种是社会信息的直接引导作用,即相似个体对某事件的观点和立场会直接影响个体的态度和行为;另一种为社会环境的间接影响作用,即个体在获取信息后,经过学习、感知/判断、归因以及社会现实建构等信息处理过程,将其注意力集中在社会环境信息上,形成对社会环境的认知进而采取特定行为。目前,社会信息加工理论已被广泛用于组织行为学(如员工行为)、教育学(如学习行为)等各种研究领域,来解释社会环境因素对个体行为的影响作用(Gutworth等,2018)。

2.顾客公民行为

Groth(2005)以组织公民行为理论为基础,根据顾客扮演的“企业兼职员工”角色把顾客行为划分为角色内行为和角色外行为两种,其中角色外行为即为顾客公民行为,体现为顾客之间的推荐行为、互助行为以及顾客对企业的反馈行为等。顾客公民行为具有三个特点:(1)顾客主动、自愿实施而非企业强制或奖励的行为;(2)超越顾客角色要求,即并非完成服务传递所必需的行为(如自助下单等);(3)整体上有利于企业运营或有利于提高企业绩效的行为。

现有研究已经发现顾客公民行为能够为企业创造巨大价值(Richard,2021),并针对如何促进顾客公民行为这一问题进行了二十余年的探索,形成了顾客自身、品牌社区、企业因素以及其他顾客这四种研究视角(Wang等,2021)。由于Web 3.0时代移动终端的普及使得用户间的互动更加自由,不受时间和地点限制,由此用户的互动意愿更强烈、互动对象更广泛、互动内容更深入(Kujur和Chhetri,2015),并形成了全民互动和衣食住行全方位互动的景象(隋岩,2018)。同时,已有研究发现顾客间交互对其行为的影响也变得非常凸显和普遍(Kotler等,2016)。因此,从“其他顾客”这一视角探索顾客公民行为的形成更具时代意义,但此视角的相关研究仍较为匮乏,有待进一步深入开展。目前仅有一些研究基于资源交换理论(Rosenbaum和Massiah,2007;Verleye等,2014)和社会交换理论(Kim和Choi,2016;Jung和Yoo,2017;Chou等,2022)的“人际交互皆为交易”观点,认为顾客间互动促进顾客公民行为的过程是由于互惠原则,即认为顾客是由于已经获得了其他顾客的帮助而想要回报该顾客甚至更多顾客,或者顾客是期望在付出的同时也能够获得其他顾客的回报。这些研究探讨了如其他顾客支持、顾客间交互、顾客间交互质量等因素对顾客公民行为的影响作用。此外,Yi等(2013)则基于社会信息加工理论,发现了顾客间的人际影响会对顾客公民行为产生显著影响。

3.同侪影响

同侪影响(peer influence)作为一种普遍的社会现象在社会学(如青少年犯罪行为)、教育学(如学生学业成绩)、经济学(如同行业内企业高管薪酬)等领域的研究中被广泛探讨(Gowing,2019)。Hallinan和Williams(1990)基于传统线下情境,将同侪(peer)定义为“具有客观相似的个体特征(如家庭背景)或心理特征(如兴趣)的人(如朋友、同学等)”;而焦媛媛和李智慧(2020)则根据互联网情境的特点,将同侪界定为“网络环境下有着相同兴趣、关系平等或对等、现实社会中认识或不认识的个体”,即同侪关系的构建需要满足上述三个要素。在品牌社区中,社区成员是基于对某一品牌及其产品的共同兴趣和爱好而聚集在一起,成员间具有一定的相似性(Muniz和O’Guinn,2001);并且社区成员还可以来去自由地参与对话或活动,关系平等(Mandl和Hogreve,2020);同时,成员之间可能是陌生人,也可能存在现实人际关系(Algesheimer等,2005)。因此,根据同侪关系的三个要素,品牌社区成员间本质上构成了同侪关系。

同侪间互动会形成同侪影响,即“同侪间的相互作用使得个体的观点、态度或行为等发生改变的社会心理过程”(焦媛媛和李智慧,2020)。已有研究指出,同侪影响与一般人际影响存在很大差异:一方面,同侪影响对个体的作用更深刻。相比于一般他人,同侪因为观点相近、志同道合,所以言语投机、感情融洽,因而相互之间具有更强的吸引力(Chung,2019);并且,由于同侪之间地位平等,可以自由和坦诚地交流沟通,因而同侪关系更加稳定和持久(Wang等,2022)。另一方面,同侪影响比一般人际影响的维度更多元,现有研究普遍认为人际影响包含信息影响与规范影响两个维度(Bearden等,1989;Yi等,2013;Yang等,2015),而焦媛媛等(2022)则发现同侪影响不仅包含信息影响和规范影响维度,还包含情绪传染和比较影响维度。其中,信息影响(information influence)是指个体在不确定状态下希望获得心理上的相对确定感,由此个体在与他人的社交互动中获得的信息对个体的观点、态度或行为所产生的影响;规范影响(normative influence)是指人们有着根深蒂固的归属需求,会在社交互动的过程中表达出他人期望的观点或态度以避免被排斥,由此个体的态度、观点或行为发生改变的过程;情绪传染(emotional contagion)是指同侪在互动过程中会时刻感受他人的情绪并形成感同身受的情绪体验,由此对自己的情绪状态产生影响的过程;比较影响(comparative influence)则是指个体会不断与同侪进行比较来评估自己的观点和能力,据此为其明确“我是谁”(即现实自我)和“我想成为谁”(即理想自我)提供更准确和稳定的基础,由此个体的态度、观点或行为发生改变的过程。

4.社区氛围

社区氛围是指社区成员对社区规则、行为模式或成员关系等社区环境的感知(赵建彬和景奉杰,2016)。这一概念源于组织行为学领域的组织氛围,指个体对其所属组织环境的一组概括性或全局性感知,能够显著影响员工的态度、信念、动机或行为进而影响组织绩效(Schneider和Hall,1972)。在品牌社区情境下,现有研究认为社区氛围也会引发社区成员情感或行为的复杂反应(Zhang等,2021),并且指出由于社区管理者无法像一般组织的管理者那样通过正式契约来控制成员行为,因而社区氛围对于社区而言更加重要,社区管理者可以通过加强成员对社区规则、行为模式或成员关系等社区环境的感知,来形成社区氛围,进而使成员自愿地参与到社区之中(付轼辉等,2020)。已有研究认为社区氛围包含支持性氛围和约束性氛围两个维度:支持性氛围(supportive climate)是指社区内顾客对社区成员地位平等,鼓励成员言论自由、沟通协作、自由交流信息等支持环境的感知;约束性氛围(controlling climate)是指社区内顾客对社区具有明确的运营规则并对违反社区规则、道德或法律的帖子进行删除和警告等约束环境的感知(Zhang等,2021;赵建彬和景奉杰,2016)。

基于上述文献回顾可以看出,品牌社区成员间构成了同侪关系,并会在互动过程中形成不同于一般人际影响的同侪影响。根据社会信息加工理论,在品牌社区中顾客公民行为的形成可能是由于顾客会选择同侪作为信息源以获取社会信息,在同侪影响的作用下形成对社区氛围的认知,并且其公民行为由此受到激发。

(二)研究假设

1.同侪影响与顾客公民行为

根据社会信息加工理论,社会信息对个体行为具有直接引导作用,即同侪对某事件的观点和立场会直接影响个体的态度和行为(Salancik和Pfeffer,1978)。目前已有部分研究分析了同侪影响在虚拟社区中对社区成员行为的促进作用,如王楠等(2021)研究发现社区内成员间的同侪影响能够促进成员的贡献行为;焦媛媛等(2022)则发现同侪影响使得社区成员组成了群体并产生群体创新行为;Yin等(2022)研究表明社区成员间的同侪影响促使成员积极参与社区活动。其中,贡献行为是指社区成员将所掌握的知识和信息资源传递给他人的行为;创新行为是指顾客在社区中传递信息、贡献创意、分享创新成果,以促进企业创新的行为。可以看出这两种行为也基本符合顾客主动、超越顾客角色以及有利于企业这三个顾客公民行为的特征,因而可以推测同侪影响能够促进顾客公民行为。

具体地,现有研究认为同侪影响包含信息影响、规范影响、比较影响和情绪传染四个维度(焦媛媛等,2022)。其一,在品牌社区中顾客可能会由于缺乏对品牌以及产品的了解而产生不确定状态并由此使公民行为受到抑制,但在与同侪进行交互并产生信息影响的过程中,该顾客会逐渐增加对品牌或产品的认识,并在社区中学习到更加广泛的新知识和新技能(王楠等,2021),由此积累了帮助其他顾客、向其他顾客推荐产品或者向企业提供反馈的知识和能力,进而促进顾客公民行为的形成。其二,已有大量研究表明,在品牌社区中顾客也存在归属需求(杨楠,2021),因此顾客会在规范影响的作用下自觉遵守同侪规范或社区规范(Yang等,2015),当品牌社区中顾客间相互推荐、彼此互助或向企业提供反馈等成为约定俗成的行为规范时,顾客就会明确自身在品牌社区内所需要扮演的“公民角色”(Verleye等,2014),同时由于个体对其角色的认知会显著影响其行为(Sluss等,2011),因此顾客间的规范影响就可能激发顾客公民行为。其三,已有研究表明情绪是一种引起个体实施特定行为的准备状态(Fredrickson,2001),高唤起水平的情绪(如兴奋、欣喜、愤怒等)会激发个体的趋近行为(Roseman,1996)。顾客在品牌社区中感受到同侪的情绪传染后其情绪唤起水平会提高,这会使其更加倾向于接近同侪,提高与同侪间的互动程度并增加对社区活动的参与度,高频的同侪互动和活动参与会提升顾客对品牌社区及其成员的信任和认同(张跃先等,2022),而社区认同会有效促进顾客公民行为(Mandl和Hogreve,2020)。其四,在品牌社区中顾客受到的比较影响能够为其自我评价提供更准确和稳定的基础,并有助于其找到符合其理想自我原型的同侪(如社区中树立的典范、榜样等),进而顾客会在明确自身优势与能力的基础上明确未来需要努力的方向(Festinger,1954),这会激发顾客的自我效能(Jeong等,2021),进而促进顾客公民行为的形成。由此,本研究提出如下假设:

H1:品牌社区顾客间的同侪影响对顾客公民行为具有正向影响,即信息影响(H1a)、规范影响(H1b)、情绪传染(H1c)和比较影响(H1d)会促进顾客公民行为。

2.社区氛围的中介作用

根据社会信息加工理论,社会环境在社会信息影响个体行为的过程中具有间接作用(Salancik和Pfeffer,1978)。在品牌社区中顾客对社会环境的感知体现为社区氛围,并且包含支持性氛围和约束性氛围两个维度(Zhang等,2021;赵建彬和景奉杰,2016)。付轼辉等(2020)通过质性研究发现,顾客对社区氛围的感知不仅来源于社区的运营策略以及企业对社区的目标定位,还来源于社区成员间的互动和沟通。由此可以认为,顾客与同侪互动并产生同侪影响的过程会促进其对品牌社区氛围的感知,并由此激发其公民行为。

(1)支持性氛围的中介作用

同侪影响能够促进顾客对社区支持性氛围的感知。首先,为了降低对社区环境认知的不确定程度,顾客在与同侪进行交互的过程中会主动获取与社区环境相关的信息(Bearden等,1989),当顾客取得关于社区激励机制、社区愿景等的信息时,这些信息充分表达的社区对于顾客发表意见、积极参与活动、与他人互动等行为的支持(张跃先等,2022)会使顾客感知到社区的支持性氛围。其次,顾客由于遵守同侪规范而融入同侪群体后,就会在社区中形成紧密的社会网络关系(Jeong等,2021),因而顾客会在规范影响的作用下更好地融入社区并获得归属感,这种心理上的联结会使其更深刻地感知到来自其他社区成员的鼓励、帮助和支持(杨楠,2021),从而使顾客感知到社区的支持性环境。再者,情绪传染作用使得顾客本能地与同侪形成相同的情绪,情绪作为个体对刺激的适应性反应,会影响个体的注意、知觉和记忆并进一步影响其认知(Roseman,1996),而当顾客与同侪间的认知达成一致时就会相互支持对方的观点或行为(Cosley等,2010),因此社区中顾客间的情绪传染会促进顾客对支持性氛围的感知。最后,由于比较影响涉及顾客有意识地与同侪进行比较的过程,顾客会观察同侪在社区中的行为及其所获得的反馈(Zhen和Yu,2016),当顾客注意到同侪在参与社区活动时得到的支持和奖励时,他就能够取得关于社区所营造的支持性环境的信息,进而形成对社区支持性氛围的感知。进一步,Liao等(2022)研究发现品牌社区的支持性氛围能够显著促进社区认同和社区承诺,进而激发顾客间的相互帮助行为;此外,赵建彬和景奉杰(2016)的研究结果表明社区支持性氛围能够直接促进顾客及时向企业反馈信息的行为。综上可以认为,顾客由同侪影响所感知到的支持性氛围能够促进顾客公民行为。

(2)约束性氛围的中介作用

同侪影响能够促进顾客对社区约束性氛围的感知。首先,在信息影响的作用下,为了避免由于不清楚社区规则而受到社区管理员的惩罚,顾客在与同侪进行交互的过程中会主动获取与社区约束环境相关的信息,如同侪发表不当帖子后被社区删帖、禁言等的相关案例(付轼辉等,2020),由此顾客会感知到社区的约束性氛围。其次,由于顾客的归属需求,规范影响会使得顾客积极地获取与社区规范和同侪规范相关的信息(如社区运营规则、社区成员自发形成的网络安全倡议等),以避免被社区成员排斥(Zhang等,2021),从而使顾客感知到社区的约束性氛围。再者,Gatzweiler等(2017)将品牌社区中的无效灌水或违反社区规则的行为称为偏差行为,并通过研究发现社区内有大量社区成员对这种偏差行为产生不满情绪。因而,顾客受到同侪不满情绪的传染后,就会形成对偏差行为的抗拒以及对社区约束性氛围的认知。最后,当顾客与同侪进行比较并形成比较影响时,顾客会观察同侪在社区中的行为及其所获得的反馈(Zhen和Yu,2016)。当顾客注意到同侪在参与社区活动时遵守的规则以及自主承担的责任和义务时,就能够感知到社区的约束环境,即形成对约束性氛围的认知。进一步,赵建彬和景奉杰(2016)的研究结果表明品牌社区的约束性氛围能够直接促进顾客公民行为;此外,Zhang等(2021)研究发现社区约束性氛围提高了社区成员对社区的信任感和安全感,而已有研究发现信任感能够有效促进公民行为(Di等,2010)。因而可以认为,品牌社区中顾客由于受到同侪影响的作用而感知到的约束性氛围能够有效促进顾客的公民行为。基于此,本研究提出如下假设:

H2:社区氛围在同侪影响与顾客公民行为之间起中介作用。支持性氛围在信息影响(H2a)、规范影响(H2b)、情绪传染(H2c)和比较影响(H2d)与顾客公民行为的关系间起中介作用;约束性氛围在信息影响(H2e)、规范影响(H2f)、情绪传染(H2g)和比较影响(H2h)与顾客公民行为的关系间起中介作用。

3.社区类型的调节作用

根据不成熟—成熟理论(theory of immaturity-maturity),个体会经历从不成熟到成熟的成长过程,即经历一个由被动到主动、从依赖到独立、由缺乏自觉自制到能够自觉自制的连续发展过程。当个体处于不成熟阶段时,个体实施特定行为所对应的知识、技能以及动机等水平均较低,更加需要外部环境的监督来引导该特定行为;而当个体处于成熟阶段时,其已经具备了实施特定行为所对应的知识、经验以及动机,可以通过激励个体的进取心和迎接挑战的能力来激发该特定行为(Form,1958)。Algesheimer等(2005)发现企业创建品牌社区时具有两种不同的顾客关系管理目标并形成了两种社区类型。其中,“拉新型社区”的主要目标在于针对潜在顾客实现顾客获取。潜在顾客虽然具有一定产品购买意愿但品牌知识和产品体验仍较为缺乏(Arnold等,2011),因此实施公民行为的能力相对较低(王楠等,2021);并且潜在顾客尚未形成对品牌的认同和心理承诺(Li,2022),由此实施公民行为的动机也相对较弱(Mandl和Hogreve,2020)。从能力和动机两个方面均可以认为潜在顾客实施顾客公民行为的成熟度相对较低,基于不成熟—成熟理论可以认为,拉新型社区更加需要明确的社区规范和用户行为准则(即社区约束性氛围)的约束才能促进顾客公民行为的产生。而“促活型社区”主要目标在于针对现有顾客实现顾客保留。社区成员大多是购买过品牌产品并具有一定品牌知识和产品体验的现有顾客,实施公民行为的能力较强(李强等,2021)。同时,由于现有顾客具有一定的品牌认同度(Torkzadeh等,2022),也具备实施公民行为的内在动机(Mandl和Hogreve,2020),因而从能力和动机两个方面可以认为其实施顾客公民行为的成熟度相对较高。基于不成熟—成熟理论可以认为,促活型社区需要提供便利条件、资源以及情感支持(即社区支持性氛围)的激励作用以激发更多顾客公民行为。

综上所述,拉新型社区成员会更加由于感知到的约束性氛围而明确自身在社区内需要扮演的公民角色,进而形成公民行为;即相比于促活型社区,拉新型社区中约束性氛围对顾客公民行为的影响会更显著。而促活型社区成员则更加会由于感知到支持性氛围而能力或动机受到激发,进而形成公民行为;即相比于拉新型社区,促活型社区中支持性氛围对顾客公民行为的影响会更显著。基于此,本研究提出如下假设:

H3:社区类型在社区氛围影响顾客公民行为的过程中具有调节作用。相比于拉新型社区,促活型社区中支持性氛围对顾客公民行为的影响更大(H3a);而相比于促活型社区,拉新型社区中约束性氛围对顾客公民行为的影响更大(H3b)。

综合上述假设,基于Edwards和Lambert(2007)提出的“有调节的中介模型”的基本条件(自变量显著影响因变量、中介变量显著影响因变量、中介变量在自变量与因变量的作用中存在显著中介作用、调节变量在中介变量与因变量的作用中存在显著调节作用),本研究进一步假设,在不同类型的品牌社区中,支持性氛围和约束性氛围在同侪影响和顾客公民行为之间的作用程度会有所差异。具体地,根据社会信息加工理论,品牌社区中的同侪影响会促进顾客对社区氛围的感知进而激发顾客公民行为。其中,由于拉新型社区中顾客的成熟度较低,拉新型社区内的顾客在由于同侪影响而感知到社区约束性氛围时会有较大概率产生顾客公民行为,这种倾向性会明显高于促活型社区;而由于促活型社区中顾客的成熟度较高,因而促活型社区内的顾客在由于同侪影响而感知到社区支持性氛围时会有较大概率产生顾客公民行为,这种倾向性会明显高于拉新型社区。由此,本研究提出如下假设:

H4:社区类型会调节社区氛围在同侪影响和顾客公民行为之间的中介作用。相比于拉新型社区,促活型社区中支持性氛围在同侪影响和顾客公民行为之间的中介作用更大(H4a);而相比于促活型社区,拉新型社区中约束性氛围在同侪影响和顾客公民行为之间的中介作用更大(H4b)。

综上所述,本研究构建了如图1所示的研究模型。

|

| 图 1 研究模型 |

(一)研究样本

本文首先通过对现有相关文献所提及的品牌社区进行系统梳理,并且在新浪网、36氪、IT桔子等企业资讯网站中搜索“品牌社区”“用户社区”等关键字,获得了大量企业创建品牌社区的案例。进一步,根据以下原则对企业案例进行筛选:第一,社区具有一定的典型性和知名度;第二,社区内用户自由互动并且存在较多顾客公民行为;第三,社区类型明确。同时,本课题组成员注册成为社区用户以亲身体验社区活动、与社区成员互动,由此对品牌社区进行长期观察并获得切身感受。由此,本研究发现小米社区、魅族社区和vivo社区这三个品牌社区举办的活动大多面向品牌现有顾客并且社区内用户均为品牌“粉丝”(如小米社区内聚集了大量小米发烧友,社区活动均围绕发烧友创办并且始终倡导“为发烧而生”;魅族社区为魅族粉丝成立了魅友家,并经常举办慢跑、植树、观影等线下活动;vivo社区会经常为V粉举办抽奖、试用等各种福利活动);而大疆社区、deepin社区和华为花粉俱乐部举办的活动更多面向品牌潜在顾客并且社区内也聚集了大量尚未购买品牌产品的用户(如大疆社区为了让更多人体验并学习无人机操纵技术举办了“大疆新飞手训练营”活动;deepin社区设立了新手学堂以向不满足于Windows电脑系统的用户分享Linux系统的操作和体验;华为花粉俱乐部则通过赞助大学生自导自演自拍微连续剧,以及开展有关书法、运动、医学等课程的“圈圈大讲堂”活动,吸引更多潜在顾客参与到社区活动中)。因而,可以初步判断小米社区、魅族社区和vivo社区属于“促活型社区”,而大疆社区、deepin社区和华为花粉俱乐部则属于“拉新型社区”。本研究选择上述六个社区作为研究对象。

(二)数据收集

本研究利用网络问卷形式展开调研,运用问卷星网站设计调研问卷,并采用滚雪球和随机抽样两种方式进行发放。为了鼓励被调研者积极参与,每份合格的问卷奖励5元人民币。在滚雪球抽样方式中,联系在上述品牌社区内注册并持续使用的朋友、同学、校友等,并邀请他们推荐相识的社区用户,填写调研问卷,由此获得339份问卷;在随机抽样中,利用论坛的私信功能并通过加入社区中的QQ群及微信群,向社区用户发放调研问卷,获得278份问卷。两种方式共计获得617份调研问卷,剔除问卷答题时间过长/过短、反向题项与原题项答案不一致、不同调研方式重复填写的问卷后,最终获得492份有效问卷(其中滚雪球抽样278份、随机抽样214份),样本分布情况如表1所示。

| 变量 | 指标 | 数量(百分比) | 变量 | 指标 | 数量(百分比) |

| 性别 | 男 | 283(57.5%) | 所属

社区 |

小米社区 | 88(17.9%) |

| 女 | 209(42.5%) | 魅族社区 | 79(16.1%) | ||

| 年龄 | 18岁以下 | 34(6.9%) | vivo社区 | 83(16.9%) | |

| 18—30岁 | 265(53.9%) | 大疆社区 | 77(15.7%) | ||

| 31—40岁 | 109(22.2%) | deepin社区 | 78(15.9%) | ||

| 40岁以上 | 84(17.1%) | 花粉俱乐部 | 87(17.7%) | ||

| 学历 | 高中及以下 | 95(19.3%) | 社区参与时长 | 3个月及以下

3—6个月 6个月—1年 1—2年 2年及以上 |

67(13.6%)

91(18.5%) 144(29.3%) 101(20.5%) 89(18.1%) |

| 专科/本科 | 294(59.8%) | ||||

| 研究生 | 103(20.9%) | ||||

| 社区参与频率 | 1—3次/周 | 166(33.7%) | |||

| 4—6次/周 | 178(36.2%) | ||||

| 6次以上/周 | 148(30.1%) |

(三)变量测量

本研究的问卷设计包含两个部分:第一部分为受访者基本情况调查。以往研究表明,性别、年龄等人口统计学变量会对顾客公民行为产生影响(Groth,2005;Gong和Yi,2021),同时品牌社区相关研究也表明顾客的社区参与情况会对其行为产生影响(Algesheimer等,2005)。因此,本研究调查了受访者的性别、年龄、学历以及社区参与时长和频率,并将其作为控制变量。第二部分为品牌社区顾客公民行为影响机理的调研,各个变量的测量均依据被已有研究证实和检验过的成熟量表。其中,同侪影响采用焦媛媛和李智慧(2020)开发的量表,共15个题项;社区氛围采用赵建彬和景奉杰(2016)以及Zhang等(2021)提出的量表,共6个题项;顾客公民行为采用Yi等(2013)开发的经典量表,共7个题项。以上题项采用Likert 5点量表法设计问卷,其中1为“非常不同意”,5为“非常同意”。

在深入观察六个品牌社区特点的基础之上,本研究进一步对品牌社区类型进行了测量。首先,将Arnold等(2011)提出的顾客获取与顾客保留概念的成熟量表与Algesheimer等(2005)对两种类型社区特点的分析相结合,形成判断社区所属类型的6个测量题项(如表2所示)。进而,借鉴Zott和Amit(2007)以及韩炜等(2021)对企业商业模式创新类型的测量方式来判断社区类型,即根据问卷调研结果分别计算六个品牌社区在顾客获取和顾客保留这两个目标下的均值,当某个目标均值高于2.5分时表示社区更加侧重于实现该目标,由此判断社区所属类型,如表2中小米社区的顾客获取目标均值为2.11、顾客保留目标均值为4.03,表明其属于促活型社区。结果发现,大疆社区、deepin社区和华为花粉俱乐部为“拉新型社区”,小米社区、魅族社区和vivo社区为“促活型社区”。可以看出,通过上述方法对社区类型的判断结果与本研究团队的观察结果相一致。

| 社区目标 | 测量题项 | 小米

社区 |

魅族

社区 |

vivo

社区 |

大疆

社区 |

deepin

社区 |

花粉

俱乐部 |

| 顾客获取 | 品牌社区内举办的活动大多面向有价值的潜在顾客 | 2.11 | 2.15 | 2.07 | 3.12 | 2.99 | 2.65 |

| 品牌社区注重于向潜在顾客传递品牌产品的知识和信息 | |||||||

| 品牌社区经常会为潜在顾客提供产品试用机会 | |||||||

| 顾客保留 | 品牌社区内举办的活动大多面向品牌现有顾客 | 4.03 | 3.59 | 3.83 | 1.93 | 1.96 | 2.15 |

| 品牌社区注重于与品牌现有顾客维持联系并获取顾客需求 | |||||||

| 品牌社区经常向现有顾客收集反馈信息以提供更好的服务 |

(一)共同方法偏差检验

由于本研究各个变量均由品牌社区用户进行评价,可能存在同源误差问题,因而本研究援引Podsakoff等(2003)提出的事前控制和事后检验方法,控制共同方法偏差的影响以确保研究结果的可靠性。具体地,在问卷调研过程中,采用匿名方式、测量题项随机编排并且避免出现语句歧义的情况,以保证数据的真实性和有效性。在数据收集后,采用Harman单因子检验方法对研究变量进行探索性因子分析,结果表明第一主成分解释的变异为33.7%(小于临界标准40%),这表明不存在可以解释大多变异的单一因子;进一步,本研究还采用了控制未测量的潜在方法因子技术再次对共同方法偏差进行检验,即在七因子模型的基础之上增加方法因子,进行验证性因子分析(Richardson等,2009),结果如表3所示,同七因子模型相比,控制未测量的潜在方法因子模型的各项模型拟合指数并未有明显差异。因而,本研究中同源方法的结果处于可接受的范围。

| 模型 | χ2 | df | χ2/df | RMSEA | SRMR | CFI | TLI |

| 七因子模型 | 893.191 | 329 | 2.715 | 0.059 | 0.036 | 0.946 | 0.938 |

| 控制未测量的潜在方法因子模型 | 819.990 | 302 | 2.715 | 0.059 | 0.036 | 0.950 | 0.938 |

(二)信、效度检验

本研究运用SPSS 22.0和Mplus 8.3统计软件对调研数据进行信、效度检验,结果如表4和表5所示。其中,信度检验用于验证量表的稳定性与一致性,各变量Cronbach’s α均大于0.7的可接受标准,表明量表有较好的可靠性;组合信度CR值均大于0.7的可接受标准,表明量表具有较高的信度。效度检验则反映量表的准确性与有用性,验证性因子分析结果发现χ2/df为2.715(<3)、RMSEA为0.059(<0.08)、SRMR为0.036(<0.08)、CFI为0.946(>0.9)、TLI为0.938(>0.9),模型拟合度较好,并且各题项的验证性因子载荷均大于0.7,各变量的AVE值均大于0.5,因而题项中提取出因子的解释力度超过了测量误差带来的变异,表明量表有较好的收敛效度②。此外,各变量的AVE平方根均大于其自身与其他变量的相关系数(参见表5),表明某一变量与题项间的共同变异大于不同变量间的共同变异,因而量表具有理想的区分效度,可进行更为深入的研究。

| 变量 | 题项 | 因子载荷 | α | CR | AVE |

| 信息影响 | II1:品牌社区其他成员分享的信息会使我的观点或行为产生变化 | 0.886 | 0.923 | 0.923 | 0.751 |

| II2:与品牌社区其他成员的接触改变了我在社区中的行为 | 0.876 | ||||

| II3:在品牌社区中与其他成员互动改变了我的观点、态度或行为 | 0.853 | ||||

| II4:品牌社区成员发布的帖子影响了我在社区中的态度或行为 | 0.850 | ||||

| 规范影响 | NI1:与社区其他成员的观点保持一致能够使我在社区中受到欢迎 | 0.784 | 0.823 | 0.823 | 0.539 |

| NI2:与品牌社区其他成员的行为保持一致会使我获得大家的认可 | 0.733 | ||||

| NI3:按照社区的行为准则参与社区活动能够符合社区成员的要求 | 0.702 | ||||

| NI4:与他人保持言行一致对维系我和社区成员间的关系非常重要 | 0.714 | ||||

| 比较影响 | CI1:发表与社区其他成员一致的观点会使我赢得他们的尊重 | 0.871 | 0.898 | 0.898 | 0.688 |

| CI2:与社区其他成员保持相同的态度会反映我是什么样的人 | 0.837 | ||||

| CI3:产生与社区成员相同的行为会使我接近理想中的自己 | 0.760 | ||||

| CI4:与社区其他成员言行一致能够提升我在社区中的形象 | 0.846 | ||||

| 情绪传染 | EC1:当社区成员在社区中表达愤怒情绪时,我也会心情不佳 | 0.813 | 0.876 | 0.876 | 0.701 |

| EC2:当社区成员在社区中表达愉悦情绪时,我也会高兴 | 0.847 | ||||

| EC3:当社区成员在社区中表达激动情绪时,我也会兴奋不已 | 0.852 | ||||

| 支持性氛围 | SC1:品牌社区成员之间人际关系和谐,使我感到舒服自由 | 0.889 | 0.915 | 0.915 | 0.782 |

| SC2:品牌社区成员之间相互信任,能够互相协作 | 0.886 | ||||

| SC3:品牌社区鼓励并尊重成员发布多样化的意见或观点 | 0.878 | ||||

| 约束性氛围 | CC1:品牌社区内公布了明确的社区规范和用户行为准则 | 0.876 | 0.922 | 0.922 | 0.798 |

| CC2:当社区成员违背用户行为准则时会被警告并禁言 | 0.909 | ||||

| CC3:当社区成员发布违反社区规范的内容时会被警告并删帖 | 0.894 | ||||

| 顾客公民行为 | CCB1:我会向社区成员提供建议以帮助他们找到所需要的产品 | 0.826 | 0.925 | 0.926 | 0.640 |

| CCB2:我会在社区内发布产品试用感受以使其他成员更了解产品 | 0.843 | ||||

| CCB3:我会为社区成员提供产品使用经验以使其更好地使用产品 | 0.833 | ||||

| CCB4:我会积极主动地解答社区成员提出的一些产品相关问题 | 0.807 | ||||

| CCB5:我会在社区内发布一些关于企业产品创新的创意或想法 | 0.797 | ||||

| CCB6:我会在社区内提供一些关于社区运营的建议或意见 | 0.780 | ||||

| CCB7:当社区调研顾客意见时,我会提供有用的反馈信息 | 0.708 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

| 1.社区类型 | 1 | |||||||

| 2.信息影响 | −0.013 | 0.867 | ||||||

| 3.规范影响 | −0.063 | 0.241* | 0.734 | |||||

| 4.比较影响 | −0.005 | 0.600* | 0.351* | 0.829 | ||||

| 5.情绪传染 | 0.030 | 0.519* | 0.260* | 0.494* | 0.837 | |||

| 6.支持性氛围 | −0.051 | 0.648** | 0.217** | 0.579** | 0.513** | 0.884 | ||

| 7.约束性氛围 | 0.031 | 0.456** | 0.201** | 0.466** | 0.437** | 0.377** | 0.893 | |

| 8.顾客公民行为 | −0.003 | 0.611** | 0.250** | 0.575** | 0.575** | 0.612** | 0.476** | 0.800 |

| 注:*、**、***分别表示p<0.05、p<0.01、p<0.001(下同),对角线加粗数值为AVE平方根值,下三角数值为Pearson相关。 | ||||||||

(三)假设检验

1.主效应检验结果

Cook和Weisberg(1982)指出当cook距离大于0.5时可能是强影响点,会对回归结果造成不当影响,本文的最大cook距离值为0.00806,远小于0.5,因此不存在离群值,可进一步检验研究假设。为检验品牌社区中同侪影响对顾客公民行为的影响作用,本研究首先运用Mplus 8.3统计软件构建只有控制变量和主效应的结构方程模型。结果表明,χ2/df=1.564、RMSEA=0.034、SRMR=0.026、CFI=0.985、TLI=0.983,各指标均在标准范围内,因而该模型拟合结果良好;并且各变量的方差和残差都为正且显著,表明没有违犯估计。检验结果如表6所示,决定系数R2为63.7%(>33%),说明自变量对因变量解释能力较好。

| 假设 | 路径系数 | 标准误 | Z值 | p | R2 | 假设检验 |

| H1a:信息影响→顾客公民行为 | 0.333 | 0.070 | 4.745 | *** | 0.637 | 成立 |

| H1b:规范影响→顾客公民行为 | −0.003 | 0.050 | −0.064 | 0.949 | 不成立 | |

| H1c:比较影响→顾客公民行为 | 0.250 | 0.077 | 3.225 | 0.001 | 成立 | |

| H1d:情绪传染→顾客公民行为 | 0.350 | 0.069 | 5.061 | *** | 成立 | |

| 注:***表示p<0.001(下同)。 | ||||||

2.中介效应检验

关于社区氛围的中介作用检验,由于MacKinnon等(2004)的研究表明Bootstrap置信区间法不需要抽样分布为正态分布,可以检验多个中介变量并且适用于中小样本,可以取代Sobel法而直接检验中介效应中的系数乘积,因而本文选择该方法。同时,由于Mplus 8.3统计软件能够实现通过对多重中介效应进行分析,得到特定路径的中介效应估计值,因此本研究运用该软件。将Bootstrap抽样次数设置为1 000,结果表明χ2/df=1.748、RMSEA=0.039、SRMR=0.032、CFI=0.976、TLI=0.973,可见各指标均在标准范围内,该模型的拟合结果良好。检验结果如表7所示,在95%置信区间下,社区支持性氛围和约束性氛围在规范影响对顾客公民行为影响过程中的中介效应区间均包含0,因而这两项中介效应不显著,即假设H2b和H2f不成立,此外其余中介作用假设均成立。这也进一步证实规范影响对顾客公民行为的直接影响不存在遮掩效应,因而假设H1b、H2b和H2f均不成立。

| 假设 | 中介效应 | 标准误 | Z值 | p | 置信区间 | 假设检验 |

| H2a:信息影响→支持性氛围→顾客公民行为 | 0.092 | 0.035 | 2.594 | 0.009 | [0.036,0.187] | 成立 |

| H2e:信息影响→约束性氛围→顾客公民行为 | 0.026 | 0.015 | 1.739 | 0.082 | [0.003,0.067] | 成立 |

| H2b:规范影响→支持性氛围→顾客公民行为 | −0.010 | 0.018 | −0.579 | 0.562 | [−0.044,0.013] | 不成立 |

| H2f:规范影响→约束性氛围→顾客公民行为 | 0.001 | 0.012 | 0.094 | 0.925 | [−0.017,0.021] | 不成立 |

| H2c:比较影响→支持性氛围→顾客公民行为 | 0.058 | 0.028 | 2.083 | 0.037 | [0.018,0.133] | 成立 |

| H2g:比较影响→约束性氛围→顾客公民行为 | 0.036 | 0.018 | 2.053 | 0.040 | [0.011,0.082] | 成立 |

| H2d:情绪传染→支持性氛围→顾客公民行为 | 0.047 | 0.025 | 1.898 | 0.058 | [0.013,0.108] | 成立 |

| H2h:情绪传染→约束性氛围→顾客公民行为 | 0.035 | 0.017 | 2.034 | 0.042 | [0.009,0.077] | 成立 |

3.调节效应检验

关于社区类型的调节效应,本研究仍采用Bootstrap置信区间法,结果表明χ2/df=1.757、RMSEA=0.055、SRMR=0.046、CFI=0.980、TLI=0.978,模型的拟合结果良好。检验结果如表8所示,在95%置信区间下,两种社区类型的社区氛围对顾客公民行为的影响差异均显著,即支持性氛围对顾客公民行为的影响作用在促活型社区中更大(置信区间为[−0.723,−0.342]),而约束性氛围对顾客公民行为的影响作用在拉新型社区中更大(置信区间为[0.116,0.436]),因而假设H3a和H3b的调节作用均成立。

| 假设 | 路径系数 | 标准误 | Z值 | p | 置信区间 | 假设检验 |

| 拉新型社区:支持性氛围→顾客公民行为 | 0.307 | 0.067 | 4.560 | *** | [0.157,0.422] | |

| 促活型社区:支持性氛围→顾客公民行为 | 0.828 | 0.069 | 12.003 | *** | [0.697,0.972] | |

| H3a:拉新型与促活型社区的过程差异 | −0.522 | 0.097 | −5.404 | *** | [−0.723,−0.342] | 成立 |

| 拉新型社区:约束性氛围→顾客公民行为 | 0.349 | 0.062 | 5.588 | *** | [0.225,0.471] | |

| 促活型社区:约束性氛围→顾客公民行为 | 0.082 | 0.056 | 1.476 | 0.140 | [−0.049,0.185] | |

| H3b:拉新型与促活型社区的过程差异 | 0.267 | 0.083 | 3.207 | 0.001 | [0.116,0.436] | 成立 |

上述研究结果表明,同侪影响的信息影响、比较影响和情绪传染这三个维度对顾客公民行为的直接影响作用显著,并且社区支持性氛围和约束性氛围在上述过程中的中介作用也显著,同时社区类型在社区氛围影响顾客公民行为的过程中起调节作用,因此可进一步检验有调节的中介作用。采用Bootstrap置信区间法,结果表明χ2/df=2.328、RMSEA=0.073、SRMR=0.051、CFI=0.931、TLI=0.925,各指标均在标准范围内,模型的拟合结果良好,检验结果如表9所示。

| 假设 | 中介效应 | 标准误 | Z值 | p | 置信区间 | 假设检验 |

| 拉新型社区:同侪影响→支持性氛围→

顾客公民行为 |

0.024 | 0.011 | 2.297 | 0.022 | [0.003,0.044] | |

| 促活型社区:同侪影响→支持性氛围→

顾客公民行为 |

0.055 | 0.010 | 5.676 | *** | [0.033,0.074] | |

| H4a:拉新型与促活型社区中介效应差异 | −0.031 | 0.013 | −2.302 | 0.021 | [−0.059,−0.007] | 成立 |

| 拉新型社区:同侪影响→约束性氛围→

顾客公民行为 |

0.046 | 0.012 | 3.847 | *** | [0.024,0.071] | |

| 促活型社区:同侪影响→约束性氛围→

顾客公民行为 |

0.018 | 0.006 | 3.045 | 0.002 | [0.009,0.033] | |

| H4b:拉新型与促活型社区中介效应差异 | 0.028 | 0.013 | 2.142 | 0.032 | [0.001,0.051] | 成立 |

通过上述研究结果可以发现,在95%置信区间下,相比于拉新型社区,促活型社区中支持性氛围在同侪影响和顾客公民行为之间的中介作用更大(置信区间为[−0.059,−0.007]);而相比于促活型社区,拉新型社区中约束性氛围在同侪影响和顾客公民行为之间的中介作用更大(置信区间为[0.001,0.051]),因而假设H4a和H4b均成立。进一步对两种社区进行组内比较时可以发现,在拉新型社区中约束性氛围的中介作用(路径系数为0.046,置信区间为[0.024,0.071])比支持性氛围的中介作用(路径系数为0.024,置信区间为[0.003,0.044])更大,而在促活型社区中支持性氛围的中介作用(路径系数为0.055,置信区间为[0.033,0.074])比约束性氛围的中介作用(路径系数为0.018,置信区间为[0.009,0.033])更大。这也进一步验证了品牌社区内顾客成熟度的差异会使得不同类型社区中的顾客受到不同程度社区氛围的影响。

五、结论与讨论(一)研究结论

研究结果发现:(1)信息影响、比较影响和情绪传染这三个维度的同侪影响对品牌社区顾客公民行为具有积极作用;(2)在信息影响、比较影响和情绪传染这三个维度同侪影响促进顾客公民行为的过程中,品牌社区的支持性氛围和约束性氛围存在显著的中介作用;(3)在不同社区类型中,社区氛围的中介效应存在差异,在拉新型社区中约束性氛围的中介作用更大,而在促活型社区中支持性氛围的中介作用更大。

在品牌社区中规范影响对顾客公民行为的作用不显著,并且社区氛围在这一过程中也不存在中介作用。这表明品牌社区中顾客不会因为想要获得同侪认可和接纳而盲从同侪规范,因而规范影响不会影响其对社区氛围的感知和公民行为的表现。这一结果与Bearden等(1989)以及Yang等(2015)所发现的当同侪在传统线下情境中互动时,规范影响会对个体认知、态度或行为产生显著作用的结论不一致,这可能是由于时代特征的差异。在传统线下时代,个体可选择的社交范围十分有限,为了获得“同侪圈”的认可和接纳,不得不遵守同侪规范。而在Web 3.0时代,信息技术的发展改变了大众传播时代以传播者为中心的线性传播模式,构建了一个传播主体极端多元化的网络传播结构,在这种全民互动的时代,传统的信息生产者不再具有垄断地位(隋岩,2018)。由此,品牌社区所依托的信息技术增强了顾客之间的沟通互动,这使得顾客可以很容易找到与自己志同道合的同侪共同组建“同侪圈”,而不用为了融入一个不适合自己的同侪圈而被迫顺从同侪规范或意识形态的强制性要求。因此,在品牌社区中顾客对社区氛围的感知及其公民行为表现均难以受到规范影响的作用。

(二)理论意义

1.引入社会信息加工理论揭示品牌社区顾客公民行为的形成机理

现有关于顾客公民行为形成机理的研究大多基于用户自身、品牌社区和企业这三个视角,关于更具Web 3.0时代意义的“其他顾客”视角的探索仍较为匮乏,相关研究基于资源交换理论(Rosenbaum和Massiah,2007;Verleye等,2014)和社会交换理论(Kim和Choi,2016;Jung和Yoo,2017;Chou等,2022)进行了分析,但顾客公民行为并非都是为了获得回报或回馈他人(Yi等,2013)。本研究引入社会信息加工理论,发现在品牌社区情境中,顾客会在同侪影响的作用下形成对社区氛围的感知,并且其公民行为由此受到激发。基于此,本研究为品牌社区情境顾客公民行为的形成开拓了新的理论思路,推动了“其他顾客”这一重要研究视角的发展。

2.丰富了品牌社区类型相关研究

自Algesheimer等(2005)发现实践中的品牌社区具有顾客获取和顾客保留这两种不同顾客关系管理目标,并会形成拉新型社区和促活型社区这两种类型的社区以来,尚未有研究探讨两种社区类型的不同之处,关于不同社区类型中顾客公民行为形成机理的差异也无确切的理论解释。本研究探索了在拉新型社区和促活型社区这两种不同类型的社区中,顾客公民行为形成机理的差异,响应了Algesheimer等(2005)基于社区顾客关系管理目标划分品牌社区类型的呼吁,对品牌社区类型相关研究进行了补充。

3.拓展了同侪影响在网络情境中的研究

个体间同侪影响这一独特的人际影响作用在社会学、教育学、经济学等领域的研究中已经被广泛探讨(Gowing,2019),但在管理学领域相关研究则较为匮乏(焦媛媛和李智慧,2020),同时相关研究大多集中于线下情境对同侪影响进行分析,认为规范影响会对个体的认知、态度以及行为等产生重要影响(Bearden等,1989;Yang等,2015)。本研究探索了品牌社区中顾客间的同侪影响作用,发现不同于传统线下情境,在品牌社区这一网络情境中,顾客无需再为了获得同侪认可而盲从同侪规范。由此,本研究将同侪影响的研究从社会学、教育学、经济学等领域拓展到管理学领域,并且推动了同侪影响理论在网络情境中的发展。

(三)管理启示

本研究的管理启示在于:第一,由于同侪影响的信息影响、比较影响和情绪传染这三个维度对顾客公民行为存在显著的积极影响,因此品牌社区可以通过充分促进顾客间的同侪影响来激发更多顾客公民行为。例如,社区可以鼓励顾客对与顾客公民行为相关的优质帖子内容进行转发,以促进信息在社区不同板块之间的传播,进而使更多顾客受到信息影响的作用;并且,社区可以为表现出较多顾客公民行为的顾客举办专栏活动,将每位顾客的简要介绍及其优质帖子的内容进行汇总和展示,进而促进顾客间比较影响的作用;同时,还可以在社区中设立专门的情绪抒发板块以鼓励顾客表达情绪,进而促进情绪传染的作用。第二,研究结果发现在小米社区、魅族社区和vivo社区等促活型社区中,支持性氛围在同侪影响促进顾客公民行为过程中的中介作用更大。因此,企业在构建品牌社区以实现顾客保留目标时,可以通过更加突出支持顾客和鼓励顾客的社区环境,来提高顾客的活跃度和参与意愿,如社区管理者可以授权顾客自发在社区内举办品牌相关活动并提供相应的资源和条件、邀请有一定社区经验的顾客参与社区管理活动等。第三,研究结果表明在拉新型社区中,约束性氛围在同侪影响促进顾客公民行为过程中的中介作用更大。然而,在对品牌社区进行观察时我们发现很多品牌社区(如众邦银行社区、美的社区等)更加重视支持性环境而缺乏对约束性环境的强调,导致社区内存在无效灌水、冒犯他人或者违背社区规范的内容。因而,企业在构建品牌社区,特别是在将其定位为顾客获取途径时,可以借鉴大疆社区、deepin社区和华为花粉俱乐部的方式(如在社区首页置顶社区规范、在开展活动时明确活动规则和顾客行为准则等),此外还可以鼓励社区成员间开展同侪监督、增加举报功能等,以此在社区运营管理过程中更多地突出约束性氛围。

(四)研究局限与展望

本研究还存在一些局限和不足之处。第一,在研究内容方面,已有研究基于顾客自身、品牌社区、企业因素以及其他顾客这四个视角展开了探讨,本研究验证了“同侪影响”对顾客公民行为的重要作用以及“品牌社区类型”的调节作用,未来的研究还可以运用定性比较分析(qualitative comparative analysis,QCA)的方法综合这几种研究视角,探讨如何组合同侪影响、社区类型、企业因素(如企业声誉)以及顾客自身(如人格特质)等多种视角的因素来更有效地激发顾客公民行为。第二,在研究设计方面,由于问卷调研方法具有标准化和成本低的特点,能够涵盖相对广泛的范围并获得较大的样本量,因而本研究选择该方法初步明确了同侪影响对顾客公民行为的作用,未来还可进一步设计实验研究,通过严格控制不同维度同侪影响的变化程度来观察顾客公民行为的变化,从而更深入地探讨因果关系;或者,未来的研究还可以采用时间差调研或纵向调研方法探讨变量间的因果关系,如在时间差调研方法中,可以分两个阶段进行问卷调查,第一阶段主要针对品牌社区内的同侪影响进行调研并收集被调研者的基础信息,一定时间后进行第二次问卷调研,再次邀请全部被调研者对社区氛围以及顾客公民行为进行评价。第三,在研究结果分析方面,本文基于现有文献对研究结果发现的规范影响对顾客公民行为作用不显著的可能原因进行了分析,由于这一结果与传统线下情境的结论相悖,因而未来可运用民族志或案例研究等质性研究方法对其根本原因进行详细探讨,以明确其内在机理并实现交叉验证。

① 自1989年诞生以来,互联网技术经历了以下发展阶段:Web 1.0阶段以信息单向发布为特点,人们可以在雅虎、搜狐等网站搜索并浏览信息;Web 2.0阶段以双向互动、社会化和分享为特点,人们可以在博客、维基等网站发布信息并实现网络化社交互动;Web 3.0阶段则以移动化、智能化和个性化为特点,以个人终端(即智能手机)为中心点,人们可以随时随地与整个网络世界进行信息互动,是一个实现全民互动和全方位互动的时代(Kujur和Chhetri,2015)。

② 在对同侪影响的四个维度单独进行验证性因子分析检验时,信息影响各题项的因子载荷分别为0.889、0.873、0.855、0.847,规范影响各题项的因子载荷分别为0.784、0.733、0.702、0.714,比较影响各题项的因子载荷分别为0.878、0.831、0.761、0.843,情绪传染各题项的因子载荷分别为0.820、0.840、0.853,可以看出上述因子载荷结果均大于0.7。

| [1] | 付轼辉, 沈志锋, 焦媛媛. 开放创新社区氛围的内涵、前因与后果研究[J]. 科学学研究, 2020, 38(12): 2293–2304. |

| [2] | 韩炜, 杨俊, 胡新华, 等. 商业模式创新如何塑造商业生态系统属性差异?——基于两家新创企业的跨案例纵向研究与理论模型构建[J]. 管理世界, 2021, 37(1): 88–107. |

| [3] | 焦媛媛, 高雪, 付轼辉. 同侪影响视角下创新社区中用户群体创新行为的形成机理研究[J]. 南开管理评论, 2022, 25(1): 165–176. |

| [4] | 焦媛媛, 李智慧. 同侪影响的内涵、产生机理及其在管理学中的研究展望——基于社交网络情境[J]. 南开管理评论, 2020, 23(1): 213–224. |

| [5] | 李强, 翁智刚, 高丁卉. 顾客参与能力识别: 内涵、方法与策略[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(6): 27–42. |

| [6] | 隋岩. 群体传播时代: 信息生产方式的变革与影响[J]. 中国社会科学, 2018(11): 114–134. |

| [7] | 王楠, 王莉雅, 李瑶, 等. 同侪影响对用户贡献行为的作用研究——基于网络客观大数据的分析[J]. 科学学研究, 2021, 39(12): 2294–2304. |

| [8] | 杨楠. 顾客参与价值共创与品牌形象塑造的关系研究[J]. 科研管理, 2021, 42(5): 87–93. |

| [9] | 张跃先, 张星, 崔航, 等. 虚拟品牌社区中内、外部激励对顾客契合的影响研究[J]. 管理学报, 2022, 19(2): 263–270. |

| [10] | 赵建彬, 景奉杰. 在线品牌社群氛围对顾客创新行为的影响研究[J]. 管理科学, 2016, 29(4): 125–138. |

| [11] | Algesheimer R, Dholakia U M, Herrmann A. The social influence of brand community: Evidence from European car clubs[J]. Journal of Marketing, 2005, 69(3): 19–34. |

| [12] | Arnold T J, Fang E, Palmatier R W. The effects of customer acquisition and retention orientations on a firm’s radical and incremental innovation performance[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2011, 39(2): 234–251. |

| [13] | Bearden W O, Netemeyer R G, Teel J E. Measurement of consumer susceptibility to interpersonal influence[J]. Journal of Consumer Research, 1989, 15(4): 473–481. |

| [14] | Chou C Y, Leo W W C, Chen T. Servicing through digital interactions andwell-being in virtual communities[J]. Journal of Services Marketing, 2022, 36(2): 217–231. |

| [15] | Chung J E. Peer influence of online comments in newspapers: Applying social norms and the social identification model of deindividuation effects (SIDE)[J]. Social Science Computer Review, 2019, 37(4): 551–567. |

| [16] | Cook R D, Weisberg S. Residuals and influence in regression[M]. New York: Chapman and Hall, 1982. |

| [17] | Cosley B J, McCoy S K, Saslow L R, et al. Is compassion for others stress buffering? Consequences of compassion and social support for physiological reactivity to stress[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2010, 46(5): 816–823. |

| [18] | Debaere S, Coussement K, De Ruyck T. Multi-label classification of member participation in online innovation communities[J]. European Journal of Operational Research, 2018, 270(2): 761–774. |

| [19] | Di E, Huang C J, Chen I H, et al. Organisational justice and customer citizenship behaviour of retail industries[J]. The Service Industries Journal, 2010, 30(11): 1919–1934. |

| [20] | Edwards J R, Lambert L S. Methods for integrating moderation and mediation: A general analytical framework using moderated path analysis[J]. Psychological Methods, 2007, 12(1): 1–22. |

| [21] | Festinger L. A theory of social comparison processes[J]. Human Relations, 1954, 7(2): 117–140. |

| [22] | Form H W. Personality and organization: The conflict between system and the individual. by Chris Argyris[J]. Administrative Science Quarterly, 1958, 3(1): 134–137. |

| [23] | Fredrickson B L. The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions[J]. American Psychologist, 2001, 56(3): 218–226. |

| [24] | Gatzweiler A, Blazevic V, Piller F T. Dark side or bright light: Destructive and constructive deviant content in consumer ideation contests[J]. Journal of Product Innovation Management, 2017, 34(6): 772–789. |

| [25] | Gong T, Yi Y. A review of customer citizenship behaviors in the service context[J]. The Service Industries Journal, 2021, 41(3-4): 169–199. |

| [26] | Gowing A. Peer-peer relationships: A key factor in enhancing school connectedness and belonging[J]. Educational & Child Psychology, 2019, 36(2): 64–77. |

| [27] | Groth M. Customers as good soldiers: Examining citizenship behaviors in internet service deliveries[J]. Journal of Management, 2005, 31(1): 7–27. |

| [28] | Gutworth M B, Cushenbery L, Hunter S T. Creativity for deliberate harm: Malevolent creativity and social information processing theory[J]. The Journal of Creative Behavior, 2018, 52(4): 305–322. |

| [29] | Hallinan M T, Williams R A. Students’ characteristics and the peer-influence process[J]. Sociology of Education, 1990, 63(2): 122–132. |

| [30] | Jeong S W, Ha S J, Lee K H. How to measure social capital in an online brand community? A comparison of three social capital scales[J]. Journal of Business Research, 2021, 131: 652–663. |

| [31] | Jung J H, Yoo J J. Customer-to-customer interactions on customer citizenship behavior[J]. Service Business, 2017, 11(1): 117–139. |

| [32] | Kim H S, Choi B. The effects of three customer-to-customer interaction quality types on customer experience quality and citizenship behavior in mass service settings[J]. Journal of Services Marketing, 2016, 30(4): 384–397. |

| [33] | Kotler P, Kartajaya H, Setiawan I. Marketing 4.0: Moving from traditional to digital[M]. New York: John Wiley & Sons, 2016. |

| [34] | Kujur P, Chhetri B. Evolution of world wide web: Journey from web 1.0 to web 4.0[J]. International Journal on Computer Science and Technology, 2015, 6(1): 134–138. |

| [35] | Li H X. Brand potential user identification algorithm based on sentiment analysis[J]. Frontiers in Psychology, 2022, 13: 906928. |

| [36] | MacKinnon D P, Lockwood C M, Williams J. Confidence limits for the indirect effect: Distribution of the product and resampling methods[J]. Multivariate Behavioral Research, 2004, 39(1): 99–128. |

| [37] | Mandl L, Hogreve J. Buffering effects of brand community identification in service failures: The role of customer citizenship behaviors[J]. Journal of Business Research, 2020, 107: 130–137. |

| [38] | Podsakoff P M, MacKenzie S B, Lee J Y, et al. Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies[J]. Journal of Applied Psychology, 2003, 88(5): 879–903. |

| [39] | Richard M. The real value of your brand community[J]. Harvard Business Review, 2021, 46(5): 1–6. |

| [40] | Richardson H A, Simmering M J, Sturman M C. A tale of three perspectives: Examining post hoc statistical techniques for detection and correction of common method variance[J]. Organizational Research Methods, 2009, 12(4): 762–800. |

| [41] | Roseman I J. Appraisal determinants of emotions: Constructing a more accurate and comprehensive theory[J]. Cognition and Emotion, 1996, 10(3): 241–278. |

| [42] | Rosenbaum M S, Massiah C A. When customers receive support from other customers: Exploring the influence of intercustomer social support on customer voluntary performance[J]. Journal of Service Research, 2007, 9(3): 257–270. |

| [43] | Salancik G R, Pfeffer J. A social information processing approach to job attitudes and task design[J]. Administrative Science Quarterly, 1978, 23(2): 224–253. |

| [44] | Schneider B, Hall D T. Toward specifying the concept of work climate: A study of roman catholic diocesan priests[J]. Journal of Applied Psychology, 1972, 56(6): 447–455. |

| [45] | Sluss D M, van Dick R, Thompson B S. Role theory in organizations: A relational perspective[A]. Zedeck S. APA handbook of industrial and organizational psychology, Vol. 1. Building and developing the organization[M]. Washington: American Psychological Association, 2011. |

| [46] | Torkzadeh S, Zolfagharian M, Yazdanparast A, et al. From customer readiness to customer retention: The mediating role of customer psychological and behavioral engagement[J]. European Journal of Marketing, 2022, 56(7): 1799–1829. |

| [47] | Verleye K, Gemmel P, Rangarajan D. Managing engagement behaviors in a network of customers and stakeholders: Evidence from the nursing home sector[J]. Journal of Service Research, 2014, 17(1): 68–84. |

| [48] | Wang L, Luo X, Li H. Envy or conformity? An empirical investigation of peer influence on the purchase of non-functional items in mobile free-to-play games[J]. Journal of Business Research, 2022, 147: 308–324. |

| [49] | Wang L, Sakashita M, Cheng G P, et al. The effect of regulatory focus on customer citizenship behavior in a virtual brand community: The role of online self-presentation and community identification[J]. Journal of Consumer Behaviour, 2021, 20(3): 607–625. |

| [50] | Yang Z Y, Wang J G, Mourali M. Effect of peer influence on unauthorized music downloading and sharing: The moderating role of self-construal[J]. Journal of Business Research, 2015, 68(3): 516–525. |

| [51] | Yi Y, Gong T, Lee H. The impact of other customers on customer citizenship behavior[J]. Psychology & Marketing, 2013, 30(4): 341–356. |

| [52] | Yin Q J, Fan H Y, Wang Y J, et al. Exploring the peer effect of physicians’ and patients’ participation behavior: Evidence from online health communities[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(5): 2780–2795. |

| [53] | Zhang N, Zhou Z M, Zhan G, et al. How does online brand community climate influence community identification? The mediation of social capital[J]. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 2021, 16(4): 922–936. |

| [54] | Zhen S S, Yu R J. Tend to compare and tend to be fair: The relationship between social comparison sensitivity and justice sensitivity[J]. PLoS One, 2016, 11(5): e0155414. |

| [55] | Zott C, Amit R. Business model design and the performance of entrepreneurial firms[J]. Organization Science, 2007, 18(2): 181–199. |