2023第45卷第1期

2.清华大学 公共管理学院, 北京 100084;

3.清华大学 社会学系, 北京 100084;

4.北京师范大学 系统科学学院, 北京 100091

2.School of Public Policy & Management, Tsinghua University, Beijing 100084, China;

3.Department of Sociology, Tsinghua University, Beijing 100084, China;

4.School of Systems Science, Beijing Normal University, Beijing 100091, China

还原论(reductionism)范式下机械分解、线性因果、二元对立的简化分析思维使得社会科学研究者难以深入全面地解释社会系统现象。科尔曼曾以经典的“方舟模型”指出还原论范式下整体方法论、结构功能主义的缺陷(Coleman,1990);格兰诺维特也对社会科学研究中的过度或低度社会化的研究倾向提出批判(Granovetter,1985)。复杂系统研究的发展为长期由还原论占据主导地位的科学研究带来了范式的变革。目前,国内外研究者已将复杂系统的建模、仿真与大数据分析方法运用于社会现象的研究中,解释诸如组织、市场等系统的韧性和适应性(约翰·H. 米勒和斯科特·E. 佩奇,2012),以及复杂系统中的决策与管理问题的实践(张维等,2013;张群等,2017)。研究者还关注社会系统中人类的合作行为与集体智能涌现(阿莱克斯·彭特兰,2015;Zeng等,2021)等,复杂系统研究已经为社会科学研究提供了大量可用的相关模型。但诚如斯科特·佩奇对社会学和复杂系统研究之间关系的阐释,社会学和复杂性科学并不存在路径依赖关系,两者本是平行发展。但是,如何从认识论上引入复杂系统研究的概念,为社会科学研究者提供理解社会系统的新思维方式,进而修正还原论范式带来的先入之见?

本文将首先介绍法国思想家埃德加·莫兰(Edgar Morin)对于复杂思维①的相关见解,阐释复杂系统研究具有的一些“共性”概念,并提出一个复杂系统研究的基础架构。为了更好地理解组织和社会系统,充实莫兰的基础架构,本文紧接着从格兰诺维特(Mark Granovetter)和卢曼(Niklas Luhmann)两位思想家的具体概念出发,发展关于社会网络的行动与网络共同演化和多尺度涌现(emergence)的研究,以及从自创生(autopoiesis)、自我指涉(self-reference)引申的“社会自创生”理论,勾勒出一个较丰富的复杂社会系统研究的概念架构,并进一步介绍二重逻辑(dialogique)在社会系统中如何体现。

这一扩充的概念架构有助于解释一些社会和组织现象。例如,产业制度怎样从企业家的小圈子层层涌现而出,社会结构如何影响局部行为进而破坏长久存续的传统规范。复杂思维的演化视角既看到了新制度在起始条件和环境条件下涌现的过程,也看到系统的自我延续和自适应的组织过程间的矛盾性,使研究者能够得出尽可能充分(而非完备)的解释。

在讨论中,本文关注到中庸之道与复杂思维的密切关联,中庸之道中蕴含着复杂社会系统中的主体对多元力量的动态平衡,因此,本文将其与已得到初步扩充的概念架构结合,展现出本文所提出的扩充性概念架构在未来能够发展延伸的潜力。

本文在最后也提到了复杂系统研究为社会科学与管理学带来的新的工具与方法,它们将有助于验证理论、改善理论解释并对社会现象进行预测,这为社会科学家与管理学家推进自身领域的研究以及实现跨学科合作提供了更多可能。

二、复杂思维——莫兰的基础架构(一)复杂系统研究与复杂思维

贝塔朗菲提出的一般系统理论(von Bertalanffy, 1969)深刻地影响了生物学、生命科学、生态系统学的发展路径,也衍生出了包括视组织为能够自我创生、自我复制的有机体的复杂系统的管理学。从贝塔朗菲到帕森斯的社会系统视角(Parsons, 1969)再到华勒斯坦的“世界体系理论”(Wallerstein, 1974),社会学界其实一直有以系统观看待整个社会的传统,并建立起以复杂系统视角解析社会、组织现象的理论与工具 (Castellani和Hafferty, 2009)。尽管复杂系统研究发展的数十年间,已取得了一些一般化理论的重要进展,如复杂系统的网络具有的无标度网络特质(Barabási和Albert,1999; Barabási,2005)、小世界网络特质(Watts和Strogatz, 1998; Watts,1999),以及物理学家韦斯特(West, 2018)对复杂系统中规模法则的描述等。并且,科学家社群从未放弃对复杂系统研究(或称复杂性科学)会出现大一统理论的希冀,甚至仍试图用简洁的数学模型对这样的理论进行表达,但迄今为止,得出整合性原理还有十分漫长的距离。

在自然科学的各类学门中,复杂系统研究的概念不断出新,不能穷举,它们都指向了以系统观研究开放系统、复杂网络以及非线性演化的视角,衍生出反还原论的众多理论与研究方法。西蒙(Simon,1976)、斯科特(Scott,1998)、佩罗(Perrow,1986)等为代表的组织理论家将相关概念运用到复杂组织系统研究当中,产生了复杂系统的管理理论。复杂系统研究的概念也进入了社会学(Coleman,1990;Luhmann,1995)、经济学(Arthur,2015)等社会科学研究领域。正如复杂系统科学家梅拉尼•米歇尔(梅拉妮·米歇尔,2011)所指出的,与“一般性原理”相比,“共性”对于研究复杂系统或现象更有帮助。在此基础上,如何将大量概念组织起来形成复杂思维的概念架构,并运用其分析社会、组织现象以得到新的理论解释,成为了亟待解决的问题。

(二)莫兰的复杂思维及概念架构

莫兰是当代思想史上首先试图将复杂系统研究的相关理念置于认识论之内的学者(陈一壮,2007)。作为对复杂思维最有省思的哲学家之一,莫兰综合多学科视角,倡导以复杂思维重新认识科学研究与人类世界。

莫兰本人对复杂性和复杂思维的认识处于变化之中,他曾将二重逻辑原则、循环(récursion)原则、全息(holographic)原则总结为自己对复杂性理论的主要贡献(陈一壮,2007)。以这三个基本原则为核心,结合莫兰在相关著作中的论述,本文将莫兰的复杂思维总结为如下几点内容。

第一,莫兰明确反对还原论范式所主张的,科学是客观、固定的,能够找到不变的真理。他指出,偶然性与无序性不可消除,复杂性包含不确定性、非决定性、随机现象。任何复杂系统中总是有序中出现无序,无序中出现有序,具有循环往复性(recursiveness)。复杂系统不会有绝对的稳定,始终是动态的、演化的。同时,复杂性反对普遍主义的抽象化,认为普遍性与个体性并存,“真理”“原则”与所处的时间、场域相关,有一定的适用范围。

第二,个体和整体并非孤立存在,系统内部的主体间、系统之间、系统与外部环境都相互关联。任何事物皆有自身的网络结构,各类系统中存在着不可胜计的相互作用、相互反馈的关系,并且它们之间的连接是错综化的。复杂系统本身是开放系统,和所处环境紧密相关,如同气象学研究中的“蝴蝶效应”,层层向上演化,且层层都是由初始条件和环境条件共同决定最终结果(Lorenz,1963)。正是由于系统的开放性,外在环境中的不确定因素才更为迫切而不可回避。

第三,自组织性与涌现性,系统是非线性演化的。由于连结和网络的存在,各个主体之间能够进行正负反馈和循环往复地相互作用,自我组织的过程因此而实现。复杂系统具备自组织性,并且在不断自组织的过程中,可以涌现出前所未有的新性质,这也是无序中自我出现有序的原因。在开放的环境条件下,自我组织的系统会与外部不断互动,与环境发挥着共同组织的作用。

第四,全息原则与循环原则。系统由自组织涌现出新性质不表示与原本的系统全然剥离。全息原则意味着:部分存在于整体之中,整体也存在于部分中。某种基本而简单的性质在最小单位中已经存在,即使经由层层叠加、演化,仍会包含在系统中,并对每一层次的复杂结构都具有一定的预见性。分形理论(Mandelbrot,1982)揭示的便是这样的道理。全息原则下,部分和整体之间相互决定,这与循环原则相联系,譬如在社会学中,个体的自组织产生了社会系统的某些特质,然而这些特质一旦被生产,又循环往复地反馈作用于个体并将其持续增强。

第五,二重逻辑原则。有序-无序、自主-依赖、偶然-规律、熵-负熵、涌现-控制……还原论范式下,科学研究习惯于将一些概念对立,非此即彼。莫兰通过二重逻辑的原则联结两个既对立又互补的概念,二者并存且相互影响、共同演化。如同伴生的无序与有序、全息原则下的整体与局部。区别正反不是为了制造两极对立,而是为了正反并存、相互作用,二重的事物是在相生相克中共同演化的。

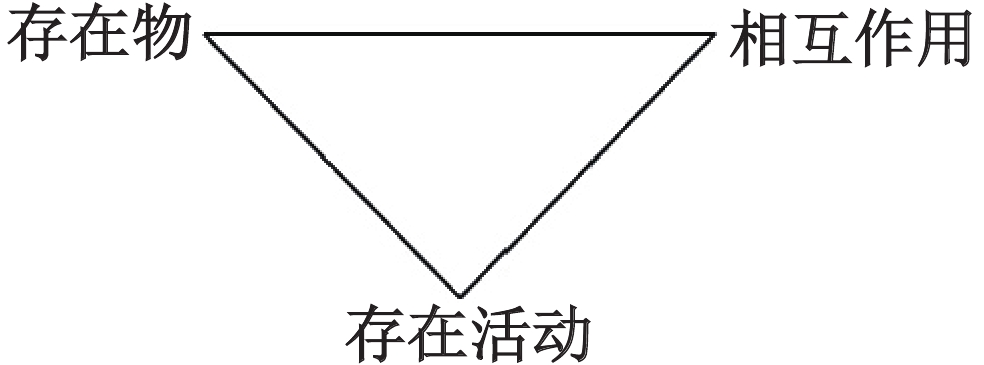

莫兰提供了如图1所示的基本概念架构。

|

| 资料来源:埃德加•莫兰,2001。 图 1 二重逻辑下的基本概念架构 |

由于开放环境与无序的不可消弭,有序的系统会走向无序,但其中的存在物与存在活动会相互作用,从而组织(主要指自组织)出新的有序系统,这一系统的特质又和组织的过程产生相互作用(埃德加•莫兰,2001),而且这样的过程循环往复地交互影响。莫兰要求研究者将这些概念置于二重逻辑下,方能考察复杂现象,包括复杂社会和复杂组织系统,由一部分复杂系统的“共性”概念组成的理论架构因此得到初步展现。

但值得注意的是,对于复杂社会系统而言,当使用图1架构分析社会、经济、治理等现象时,莫兰在阐释“相互作用”一项时所提出的“存在物”“存在活动”“系统特质”“组织过程”都需要进行厘清和进一步补充说明,否则,研究者将难以界定复杂社会系统中的分析对象;同时,莫兰强调的将架构中的各项置于二重逻辑下,在复杂社会系统研究中应当作何理解?

对于“存在物与存在活动的相互作用”,本文通过格兰诺维特的理论加以补充,从而可以引入社会网络结构与行动共演的分析过程和研究方法;对于“组织与系统的相互作用”,本文引入卢曼的理论加以补充,并从中窥见复杂系统具有二重逻辑的本质。我们还将以这样整合的架构对两个理论范例进行诠释,比较得出新架构为既有解释带来增益的部分。

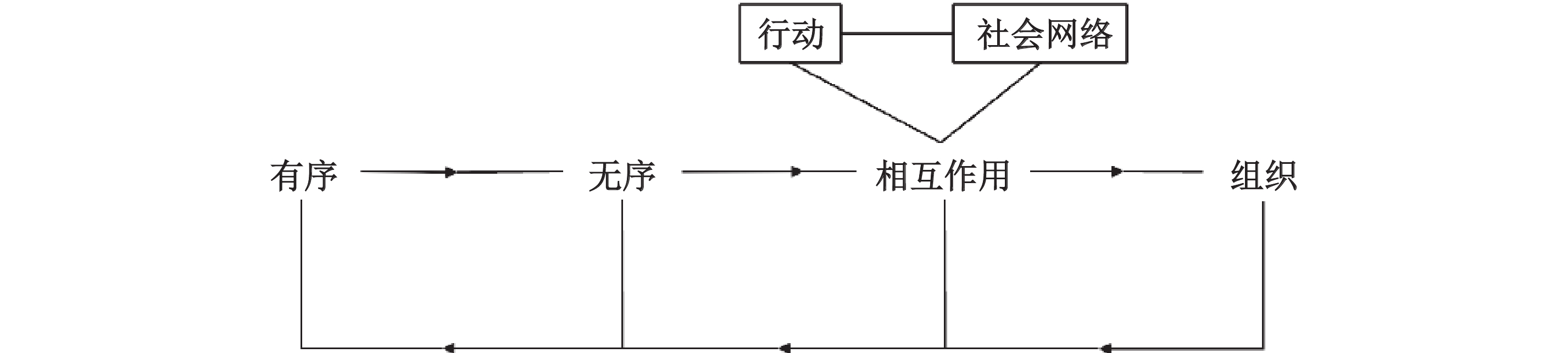

三、动态复杂社会网视角的引入相互作用中重要的一项是存在物与存在活动的相互作用(见图2),这带来组织的过程,从而涌现出系统新的特质并创造新的秩序。本文首先以格兰诺维特的社会网络视角(Granovetter, 2017)进行补充。

|

| 资料来源:埃德加•莫兰,2001。 图 2 存在物、存在活动与相互作用 |

格兰诺维特和莫兰一样,旗帜鲜明地反对还原论研究范式。格兰诺维特认为,经济行动“镶嵌”在社会关系中(Granovetter,1985),社会网络学派将目光投射于个体行动与关系网络,个体是关系网络中的节点,一个节点的行动会通过网络辐射到周边乃至更远的节点,行动者的行为会在不同程度上互相影响。由于个体的影响所及的局域网络规模、网络结构不同,网络中其他主体的影响力也相异,使得不同行动者产生和受到的影响存在极大差别,这印证了莫兰所言的“连接的错综化”。

引入格兰诺维特行动与网络结构共同演化的理论视角,能够为莫兰提出的基础架构带来两方面的价值。首先,这一理论视角指定了存在物是具有能动性的主体,主要指个人,在组织研究中也包括团队、社群和组织;存在活动则包括了主体的行为与社会交往活动,后者形成了社会网及网络结构。主体行动与网络结构会在时间、系统层次上共同演化,两者之间的正负反馈决定了图1所示的“组织”的过程。

其次,这一理论视角使得复杂系统理论与社会网络学派、新网络科学的方法(new science of network)(Newman,2010)以及多主体动态模型②(Macy和Willer,2002)相关联,这是复杂社会系统研究最重要的研究方法取向(Castellani和Hafferty,2009),并且由此可以建构动态演化理论模型,进而和大数据的理论验证方法相结合。因此,将这一理论视角补充进基础架构,不仅能够对诸多社会议题进行解释,还能将理论解释建立动态演化模型,并匹配模型与大数据以验证理论,因理论的验证又可以深入探索更为细致的理论发展乃至于提出新理论。

当然,引入这一视角不会排除其他的理论视角,比如视存在物为各类社会功能,及其间的相互作用(Parsons, 1969),或视存在物为各社会子系统,以及其间的耦合(Luhmann,1995)等。

对下面一个产业秩序形成过程的解释,可以展现对图3所示的纳入社会网络理论视角的研究架构的理解与运用。19世纪末电力产业初起,发电技术和输电方式均没有形成统一的产业标准,处在无序竞争之中。这一研究范例正是对电力产业如何从无序经由不同层次向上组织出有序的演化过程做出的说明,同时还充分呈现出主体行动与网络结构如何形成正向反馈、涌现出有序的规则层层升级地传播到更大网络(lager network)中,并循环往复地使得有序的规则逐渐被整个产业所接受。

|

| 图 3 引入社会网络视角的架构 |

格兰诺维特和麦奎尔(Granovetter和McGuire,1998)发现,美国电力行业的边界、构成以及发展状况是一个能够被识别出的动态社会网络。19世纪80年代,爱迪生建立了电气设备制造公司并创建了街区型集中发电站,为电力行业奠定了基础。但在当时,集中式发电并不能顺理成章地成为电力服务的主导形式,每家每户拥有独立发电机的分散式发电制度甚至更具效率。

“存在物”自然是产业中的主体−个人与组织,1885年,NELA(National Electric Light Association)在美国成立,并于1888年被电气俱乐部(Electric Club)的领导人所主导。两个行业协会都不在爱迪生的社交网络之内,为了应对这一局面,爱迪生的私人秘书英萨尔(Samuel Insull)成立了AEIC(Association of Edison Illuminating Companies)。AEIC成员大多是爱迪生或英萨尔的私交,同时也是爱迪生下属公司的主管,这一协会在许多城市建立了城市中央电站公司。19世纪90年代早期,加盟AEIC的主要公司同时开始陆续加入NELA,几年后便占据了重要位置。1892年,爱迪生离开电力行业,英萨尔取代他成为圈子领袖。英萨尔及其圈子成为主体网络中重要节点,1898年,英萨尔当选AEIC和NELA的主席,更加提升了他和圈子的话语权。

“存在活动”表现为英萨尔及圈子成员将欧洲的新技术和组织形式引入美国,并发动AEIC内的公司率先采用。扩张关系网络的行为也在进行,参与AEIC的公司高管和技术专家在年会上发表大量论文论证新技术合理性,形成跨产业、科研、学术的网络结构。同样的行为与社会网络结构还在向上升级,在更具全国性影响力的NELA,英萨尔圈子以多数票的方式发挥重大战略影响力。他们为采用新技术的企业高管提供贷款、技术指导等服务,并将该业绩写入行业文件,鼓吹新的技术、组织形式的必要性。新技术、新组织结构逐渐被整个行业采纳。在这个不断促进的过程中,构建起了以友谊、私人关系、科研与商业社会网络为基础的行业自治体系。而这样的关系和关系网络所代表的利益群体的决策又通过各个正式组织在行业中产生影响 。

格兰诺维特等人时刻强调电力行业发展可能会出现的其他结果,譬如孤立电站、与蒸汽结合的多用途电厂、能够出售剩余电流的社区系统等。这些方案在当时比集中式发电更有优势。因此英萨尔圈子一边推动新技术,一边遏制可替代性方案。通过技术许可、专利垄断吞并,削弱分散发电的多用途公司的力量,并控制NELA委员会和论文主题,将分散式能源系统倡导者的相关信息边缘化。

在产业、科研、学术与传媒的社会网络之外,政治网络的跨界连结也非常关键。对政策的影响更是英萨尔的重要操作,当其推行的技术、制度需要由国家监管通过时,仅靠电力行业内部的人脉远不足够。圈子成员将行业外的朋友纳入关系网络以达成自身目的,虽然政策推行的研究结论不能证明集中发电所需技术的优越性,英萨尔仍然得到了预期的结果。

“存在活动”同时包括两个方面。一方面,英萨尔需要扩大影响以开发更多机会,所以他和圈子成员发起了大量行动,如发表论文、组织协会、提供贷款和技术指导等,在这种情况下,关系上需要脱耦(Granovetter,2002,2017),增加利益相关者,扩大人脉圈,减少过多紧密的关系以免排挤他人加入,这既能增加集中式发电的影响力,也能在弱连带多的疏网中找到更多结构洞(Burt,1992),伺机寻觅发展事业的更多机会。但另一方面,机会出现时,行动上英萨尔需要影响政策,多建私人关系以形成垄断。而圈子的社会网规模越大、结构洞越多,形成集体决策就会越困难,难以发动有效的集体行动掌握机会;特别是参与行动者越多,分享到的利益就越少,参与者的动机减弱。此时关系上要加强耦合,迫使圈子缩小,从而建立核心伙伴联盟,并形成强有力的集体行动团队(Granovetter,2002,2017)。推广技术以扩大机会和形成团队来掌握机会两方面的行为与网络结构−脱耦及耦合−的“相互作用”,完成了“组织”的过程,一个有序的新产业体系涌现了。

英萨尔圈子不是因顺应未来趋势才积极发挥主动性。19世纪末,火力是主要发电能源,少有其他选择,集中式发电的前景并不明朗,英萨尔圈子的各种行动一度造成了技术、组织、经济的低效,他们却成功地以相对低效的系统建立了产业的新秩序。集中式发电经由英萨尔圈子的强力推动在美国成为主流模式后,与之相适应的一系列集中能源发电系统得到了快速发展,如水力、核能与各类清洁能源,路径依赖使得其他系统逐渐被淘汰。

格兰诺维特等人认为,电力行业体制并非诞生于理性选择。英萨尔和合作者之间长期存在的关系、相似的经历背景,以及积极创建新的社会关系构建公司网络,逐步推动了整个行业模式的扩散。这是一个自组织社群逐级扩大规模和影响力的过程−即莫兰所言的“组织”过程。利用跨领域、跨地域的人脉关系,英萨尔圈子重新构建了市场和政治体系。广泛的人脉范围使英萨尔能充分利用关系网络操纵行业发展的走向,但英萨尔从未欢迎“外人”进入核心圈子。尽管盟友众多,真正意义上的圈子成员却一直限定在少数,保证成员有一致的目标,分享的利益最大化。

这一范例展示出行为与网络结构循环往复地相互作用与共同演化,并且是从区域到全国层层跨尺度的演化。作为新兴产业,电力行业尚未出现稳定的市场秩序,处于多方竞争之中。围绕不同的竞争方案,产生着学术研究、发明、创新传播、产品发展、营销等一系列行为;与此同时,以英萨尔圈子为核心的集中式发电支持者网络也在形成。当行动与网络结构形成正反馈时,网络的尺度开始升级,从AEIC的小圈子扩大到NELA协会,从芝加哥扩大到美国各城,全国性的产业秩序在演化中被逐步建构。

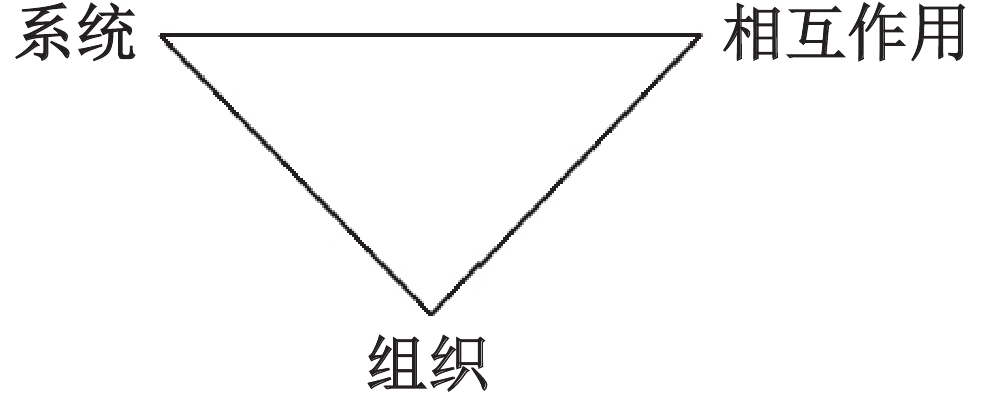

四、系统自创生理论的引入引入动态复杂网络视角后,可以观察到在众多自组织出的方案的激烈竞争下,英萨尔圈子的行动和网络结构形成了正反馈,从而跨尺度扩张涌现出了新制度。但莫兰强调的“组织与系统的循环往复地相互作用”(见图4),在电力产业体制建构过程中还没有得到明确体现。并且,如何理解在二重逻辑下考察系统与组织的相互作用?本文引入“自创生”和卢曼的“社会自创生”理论做进一步补充,这依然不排除其他扩大本文概念架构的理论。

|

| 资料来源:埃德加•莫兰,2001。 图 4 系统、组织与相互作用 |

生物学家马图拉纳和瓦雷拉(Maturana和Varela,1980)提出自创生理论,认为生命产生的最小条件就是生命的最小单位(细胞)能自创生。随着理论发展,自创生已不再限于生物学领域,可以泛化到其他系统中去。

任何一个自创生系统都需要满足两个条件:第一,系统由大量相互作用的网络形成,网络中的任意一元素都能够被这个网络中的其他元素所催生。在这样相互作用的网络之中,分子之间可以相互作用形成新分子,构成新网络中的单元。这意味着在这一网络的所有单元中,每一单元都必须由同一个网络中的其他单元生成。这个条件通常被称为“自闭合”或“生产自闭合”,系统的“生产自闭合”是自创生的前提。第二,系统需要存在一定的边界,并且边界的元素同样是系统中的其他闭合圈中的元素独立生成的。当系统具备自我生产闭合网络和清晰边界这两个条件时,就构成一个自创生系统。自创生意味着系统真正产生的原因就是系统自身。

这使得另一重要概念“自我指涉”(或称“自我参照”)能够被进一步理解。自指起源于语言学,在自然语言中,人们会使用“这句话”“我刚才所说的”等类似指代性语句。当具备自指能力后,语言会出现悖论,譬如“这句话是错的”——这类悖论的标准形式是:如果事件A发生,则推导出非A,非A发生则推导出A,形成了自相矛盾的无限逻辑循环。

自指现象构造了一系列挑战终极逻辑的数学定理与命题,但也存在大量“构造性自指”的现象,比如冯·诺依曼的自复制自动机(von Neumann和Burks,1966)问题。为什么人造系统不被外力干预时会随着时间的演化不断降级、退化,生命系统却会随着长期的演化却会不断升级?诺依曼将关注点放在自复制能力上,通过一系列研究,证明了通过构造性的自指语句可以建造自复制机器。诺依曼在晚年花费大量精力设计了元胞自动机,从而在这个模拟宇宙中实现自复制机器。人们后来发现,同样的逻辑在生物学中也得到了印证。一个细胞完成自我复制必须有两个部件:细胞本身和它的DNA双螺旋结构——即生命的蓝图。两个部件完成两步操作:第一步,重新构造、复制一份蓝图;第二步,根据蓝图生成一个新的细胞。这与诺伊曼设计的自复制自动机的结构是相同的。

将自创生、自我指涉的概念与社会系统研究直接关联的,是德国思想家、社会学家德尼克拉斯·卢曼。卢曼认为社会是所有沟通的集合,两个意识系统的每一次互动就叫一次沟通。一个意识系统是独立的系统,自我意识的产生是这个意识系统的核心,所以它是自指的。社会系统的运行和存续依赖于沟通。在卢曼的观点中,任何一个系统都必然是自指的,是具有封闭性和自我指涉的一个循环,以至于能够形成完整的系统。人是多系统的组合,包括脑神经系统、有机体系统、意识系统、认知系统等,这些系统互相作用又能相互耦合。在这样的基础上,意识系统与其他意识系统之间互动才会产生沟通,而社会是人类沟通的总和(Kneer和Nassehi,1998)。在这一点上,卢曼的社会系统理论和社会网络理论存在明显差异。社会网络理论认为,社会是所有关系的总和,关注行动者的行为与动机。关系往往并不由单次的沟通形成,一系列模式化、惯例化的沟通才足以形成关系。相较而言,卢曼的社会系统理论把每一次沟通作为更小的分析单位。对意识过程自创生的关注意味着脑神经医学、认知科学等领域被整合进关于系统的研究,这扩大了复杂社会系统的概念架构。本文不深入探讨卢曼的架构,只参考他关于社会系统自创生的理论。

卢曼在其社会系统理论中提及自创生、自我指涉时,意味着一定程度的系统封闭性,系统中各个事件的结果最终会返回到系统本身。卢曼将能否自创生视为系统之为“系统”的基础条件,社会系统的自创生是一群主体与一组事件的自我复制与其间关系的复制。社会系统不是事件和主体的机械组合,社会自创生也不是间歇进行的,而是在不断地运作。

将社会系统自创生理论引入分析架构的必要性在于,莫兰说明了复杂系统由于开放特质、不确定性、与外部环境关联,并且能自组织、自创新,所以能够随着环境的变化而自适应,卢曼却指出复杂系统在运作上的封闭性。卢曼从不否认系统对环境开放,但社会系统在变化过程中同时也有“封闭”的需要。行动者收紧关系、形成信任、找寻认同,并有将系统组织出的“基因”传承给下一代的倾向,使后代“不变”,以保持我群与他群的区隔(Bourdieu,1984)。假使缺乏“封闭”条件,系统会时常处于剧烈变动状态而趋于崩解,系统中的个体也会因过于迅速的复杂化无所适从(Luhmann, 1995)。所以,卢曼对社会系统自创生的阐释进一步说明了复杂本身的二重逻辑——系统自我传承的特质与自适应于环境的变化过程的相互作用,两者互为前提又彼此遏制。

就社会系统而言,一方面,当外部环境剧烈变化时,系统内部必须要发生变革以适应外在变化,这与莫兰的概念架构中的“有序—无序—组织”以及本文补充的行动与网络结构的共同演化一脉相承。但另一方面,系统内部发生变革会导致系统高度不稳定,如果对外在环境变化的不适应累积到一定程度,再加上内部此时处于剧烈变动期,很可能会导致系统的震荡乃至崩解。因此,维持创新能力、适应外在环境变化而使系统存续发展,和在剧烈变化中维持稳定、避免造成系统崩解,这两者是一个社会系统复杂性的二重逻辑问题。

社会系统中人类如何保持自我认同是族群延续的重要议题。社会系统将环境因素“消化”进内部形成新特征后,会有将新特征传承给后代的倾向,从而形成社会自创生的机制。如果社会系统不具备这种“遗传”的能力,即使自组织、自适应成功,系统也有因失去自我认同而消亡的可能。卢曼不仅注意到社会系统在进化中如何变化,也注意到变化过程中系统以何种方式维持自身认同与可辨识性。社会科学家对阶级文化的塑造和传承问题的探讨(Bourdieu,1984;Willis,1978),与自创生高度相关。各阶层会复制出其下一代,特别是社会精英会尽全力使下一代沿袭固有的社会结构,完成一次跨代际的社会自创生。所以,系统为维持认同的自创生与为保持变化的自适应又是社会系统复杂性的二重逻辑问题。

卢曼将信任视为消减现代社会复杂性的一种重要机制。在卢曼的理论中,系统信任能使人们对复杂社会中的偶然事物保持一种稳定的态度。与之类似的是社会网络研究中相对具有封闭性的网络结构,这种封闭性使网络内部结构更为紧密,成员彼此更加熟悉。并且,这种网络具有一定边界,信息和事件在其中的传播能够被重复检查,进而消弭信息不对称(卢曼,2005)。个体的信任关系、网络的紧密性使复杂的决策得以简化;但在开放系统中,个体及自组织同时要保持信息“过载”以寻求自适应,“封闭”与“开放”更是一个社会系统复杂性的二重逻辑问题。

不难发现,社会系统的“开放”与“封闭”形成了悖论——为了封闭的开放和为了开放的封闭。在复杂社会系统理念的实际运用中,带来的最大启发便是悖论的管理(Li,2008)。自新制度主义学派丰富了组织社会学的理论内容之后,已经对开放系统、外部环境、正负反馈等议题有较为充分的讨论(DiMaggio和Powell,1983)。但当引入社会自创生的理论,会发现能够自我创新并涌现集体行动、涌现新制度的主体,通常是因为自组织产生自我秩序,创新是为了在开放系统中更好地适应环境,然而自组织的前提条件却是网络封闭性带来的高度信任。一方面,封闭、密网、信任关系较易产生自组织;另一方面,自组织产生制度创新才好适应开放系统。一方面,不变才能使种群特征自我遗传以维持我群认同;另一方面,变化才能让种群在开放系统中自适应而长存。两者相生相克,如果系统追求绝对的秩序以保持自我认同,就会丧失演化动力,最终趋于死寂。反之,完全的开放、自适应与创新会导致系统不稳定并难以传承。组织,和更大范围社会,都是同样的道理,二重逻辑下的类似现象会在社会系统中不断出现。

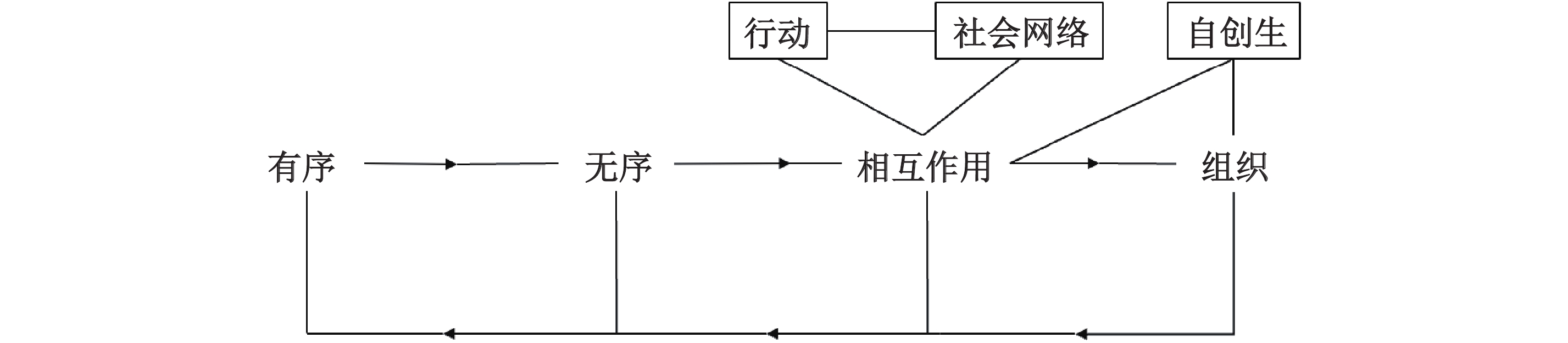

五、概念架构的扩充与运用综合上述补充进图1基础架构的行为与结构共演的视角以及自创生理论,得到图5所示的扩充的概念架构。

|

| 图 5 扩充的概念架构 |

该架构一方面保留了系统创建秩序时各方因素相互作用、自组织、涌现新性质并循环往复地重复这一过程;另一方面引入行动、结构、网络、动态建模,可以和社会网络分析、复杂动态网络和主体建模等方法相衔接。与此同时,这一过程不只看到系统内的主体间与多元力量间的正负反馈与制度涌现,甚至是跨尺度的涌现,还指出了系统的另一面——封闭、自创生、认同、产生信任——与动态自适应过程形成相互作用。通过这样的概念架构,可以帮助社会科学研究者用复杂思维解析社会与组织现象,并得到基于开放系统演化过程中二重逻辑的理论构想。

对这一扩充概念架构的运用,仍以格兰诺维特对越南农民反抗运动的理论建构为范例(Granovetter,2017)进行说明。斯科特(James Scott)与波普金(Samuel Popkin)的“道义经济”(Scott,1976)与“理性小农”(Popkin,1979)之争是政治社会学、农民研究等领域的经典论题,两者正对应了“过度社会化”与“低度社会化”两种类型的还原论解释;以复杂思维的概念架构加以考察,却可以得出不同的结论。

格兰诺维特指出,村庄内部的关系网络结构对于“道义经济”规范能否运行至关重要。在亲缘关系紧密且“外人”很少的村庄,佃农和其所依附的地主之间共享一套较为清晰的规范,使得关系长久存续。比如波普金所记录的:地主会与佃农共同分担生产成本与风险。这样的规范建立在佃农与地主之间的长期关系和互相信任的基础上,双方关系紧密,或者地主出于某种原因需要为佃农负担私人义务。也即,关系结构使得地主对佃农具有“家长式”的责任感,并有情感性关系嵌入其中,而不是斯科特认为的很少受关系影响的交易行为。这表明,由关系网络的封闭性而自组织出的规范,在信任、监督、声誉等自治理机制下可以良好运作(Ostrom,2009)。

然而这种规范最终走向了衰亡,并不是地主厌恶自身“责任”刻意将其取消,它随着越南经济背景和人口结构的变化自然消失。二十世纪初的越南东京地区,地主本身加强了土地兼并,殖民者也征收大量土地交由地主打理。大地主阶级产生,地主和佃农之间出现了代理人。地主与大部分佃农仅剩下了交易关系,传统的家长式管理随之终止。越南南部也发生了类似变化。在这些区域,地主的私人关系减少,乡村关系网络结构发生了明显变化。代理人不受原有共享道德规范的社会网络的制约,因此可以不顾佃农生计,也不负关照责任,肆无忌惮地谋取私利。而且,带来了这种结果的、更为宏观的政治和经济力量其实并没有改变乡村原有规范的意图,只是通过影响越南人口结构而造成社会网络的变化,进而使乡村网络成员共享的规范逐渐消逝。农民群体无法通过和缓的方式“自我适应”,不得不以集体行动重新寻求新规范——无论是为了基本生存还是为了生存得更好。这种“社会结构影响局部行为”的中介性机制破坏了原本稳定运行的规则,也是由于社会系统的开放性导致的。

在这个范例中,“存在物”是作为主体的个人−包括佃农、地主、代理人和殖民当局。“存在活动”既包括相关行为,如土地买卖、地主入城、收租行为等,也包括网络结构变量,如熟人网络的变化、代理人嵌入乡村社区的程度等。行动与结构间的相互作用和共同演化,瓦解了当地社会的旧秩序,组织出了新的地区秩序,包括代理人制度以及市场导向的规范。

但新的地区秩序却没有涌现成为整个社会系统的新制度,这是与电力产业制度涌现案例的差异之处,也恰好说明了二重逻辑下“系统”与“组织”的相互作用。一方面,地主、佃农以及后期介入的代理人的行为与某些乡村社会网络结构形成正反馈;另一方面,这样的正反馈并没有层层向上传导,反而在更高层次的社会系统中,导致了新制度与原有社会规范的矛盾。自创生带来的二重逻辑体现于社会系统本身和内部行动者之间,也体现于社会系统的革新与延续之间。农民采取某些行动的原因既不是完全出于道义上的义愤,也不是完全由于理性自利的动机。基于图5的架构讨论,两种解释都忽视了越南农民所处社会的网络结构与新制度涌现过程中的二重逻辑(Granovetter,2017)。社会系统自我延续的需求,使得局部的变革与整体的延续产生张力。新乡村的代理人机制既不是由上而下设计的,也不是地主和佃农双方理性选择的结果,它基于局部网络结构与行动的共同演化,却与更高层次的“传统”观念产生了断裂。

借助图5中扩充的概念架构,能更全面地理解乡村原有规范如何因网络结构与行为的共演转化为新的代理人机制,以及局部社会网络的机制如何被传统制度观念抑制。它补充了简单的、利益算计的“理性”解释,注意到制度涌现和“结构-行动”共演之间的关系,解释了非理性的部分;同时,它也不诉求宏观抽象的“道德”,而指出系统自我传承与新制度涌现过程之间的相互作用与矛盾之处。这也是莫兰所倡导的复杂思维的方法——以连结的、网络的、非线性演化的、整体性的以及二重逻辑的眼光重新认识复杂社会系统。

六、结论与讨论本文的贡献在于将格兰诺维特复杂动态网与行为的共演视角、卢曼的“社会自创生”引入莫兰由“无序、有序、相互作用、组织”形成的基础架构,共同构成一个如图5所示的扩充性概念架构。格兰诺维特的理论充实了“存在物与存在活动的相互作用”,一方面引入了主体行动与网络结构的共演中正负反馈的分析,一方面可以和新网络科学的方法相结合。“社会自创生”理论则充实了“组织与系统的相互作用”,对系统的自适应性与延续性的关注能够帮助研究者更好地理解二重逻辑。同时,本文也展示了以此一概念架构阐释社会现象的两个范例,展现出扩充性架构对社会系统研究带来的启发。

本文提出的扩充的概念架构既不排斥其他分析复杂社会系统的架构,也不代表对概念架构的扩充到此为止。结构与行动的共同演化以及自创生带来的二重逻辑也启发研究者可以将中国人的中庸思维纳入研究架构。

莫兰曾经以中国传统文化中的“阴阳”来指代二重逻辑(秦海鹰,2012),阴阳并容、相生相克的动态平衡思维正是中国人所谓的“中庸之道”。中庸之道有两个重要概念:“万物并育而不相害,道并行而不相悖” (陈晓芬和徐儒宗,2015)——意味着复杂系统中的多元包容;“舜其大知也与!舜好问而好察迩言,隐恶而扬善,执其两端,用其中于民。其斯以为舜乎!”(陈晓芬和徐儒宗,2015)——意味着系统在成功适应的演化中总是会寻找多元想法,不落入两极对立,且不断地在多元社会力量间的交互反馈中保持动态平衡。这两个概念结合了系统动态与二重逻辑,从而指出了系统保持多元力量并存的重要性。而系统演化的方向表现在决策者的决策上,决策者需在环境中动态观察多元力量间的正负反馈与此消彼长,避免落入极端,并动态地取中道而行。这是一个值得探讨的理论方向,对丰富图5的架构极具价值。图5的架构是在循环往复的系统失序、自组织、有序的过程中,既随时间演化,也随子系统层层升级到更大系统而演化。系统包含了双元矛盾的力量,过程中的正负反馈和相互消长与系统的动态非线性演化相结合,在消长间保持动态平衡反映了中庸的思维。所以,如何在时间进程与系统层次上动态平衡双元矛盾的力量,使系统自创新适应于环境,又自创生以保持族群的认同,将会是扩展模型的未来努力方向。

因此,本文尝试在图5架构中系统演化的二重逻辑上,加入双元力量间动态平衡概念,更深入地理解上述的两个理论范例。

英萨尔创建产业秩序的过程中,产业价值链上的每一节点——包括学术研究、发明、创新传播、产品发展、营销等诸多领域,都存在着脱耦及相应的行动与耦合及相应的行动,形成了双元力量之间的持续矛盾。英萨尔时而脱耦关系紧密的小圈子,让更多人加入,在学术界、政治界、不同行业及各城市扩大影响;时而减少一部分关系,耦合出小圈子的成员作为坚实伙伴,避免过多人员的利益需索,以形成强有力的集体行动。在动态地平衡耦合与脱耦的过程中, 英萨尔圈子的网络结构总能与所需行动保持正向反馈,循环往复的耦合或脱耦的行动形成的网络结构,不断地和技术创新与扩散的行动产生正反馈,逐步形成层层升级的跨尺度的行动与结构的共演,最终建构了新的产业体制与秩序。

把握脱耦与耦合的时机是在动态发展中不断寻找平衡的过程。如何观察到不同领域社会网络中反馈的信号,并判断相关力量的消长,以做出“转折”的决策?在此,双元力量的动态平衡与新网络科学的结合可能是未来研究方法的方案之一。每一股力量的消长是对社会趋势的探索与预测,在新网络科学视角中,是社会网结构与行动共同演化的结果。一方面,产业价值链上的每一节点中,疏网结构与探索新机会的行为正反馈时,网络规模越大、结构洞越多,蕴涵的机会也越多;负反馈时,扩张就要停止,因为网络扩张带来的冗余会越多(Burt,1992),英萨尔要观察到转折点,并果断地作出反应。另一方面,英萨尔建立了一个精英联盟密网并发起强有力的集体行动以落实机会、得到收益。网络结构与行动正反馈时,精英联盟内信任越强、网络越密,集体行动越有效能;负反馈时,精英联盟的信任下降、行动变弱,英萨尔同样要注意到二者间的转折点并迅速反应。疏网与密网的两股力量同样会相互作用,精英联盟密网与利益相关者疏网既会相融、也会相斥,形成不同网络结构。如何调整,使网络结构成为既有利于集体行动、又有利于创新传播的结构型态?同时,创造机会与掌握机会的行为会交互出现,并时而相生、时而相克。双元力量本身的演化以及在交互中共演的过程,是网络动态学、主体建模与社会计算中可以验证的主题,并可能建立预测模型,对预测与决策的应用需求作出回应,这正是本文概念架构结合动态平衡概念的可能发展方向。

相比英萨尔动态调整得到成功的结果,越南农民运动的研究显示出法国殖民当局行动的失败。当制度、价值观、社会网络层面都出现新的地区变革力量,并与更大系统中的传统力量形成两极对立时,如何掌握相关双元力量的消长以把握“转折”的关键点?制度层面,代理人制度在原有的“家长式”租佃制度之间造成了剧烈张力;价值观层面,维持认同的民族文化和殖民入侵的商业文化之间产生了深刻矛盾;社会网络层面,曾经紧密的地区熟人网络和代理人出现后的去中心网络间形成了巨大落差。

引入双元力量间动态平衡概念的概念架构,同样能考察在多层次系统中,变革与延续认同这两种力量之间的关系:二者内部各自有网络结构与行为间的正负反馈,形成了各自力量的消长;这一过程中,两类力量又会交互与共演。从中可以探索系统演化的“转折”点,并思考动态平衡之道。然而现实中,这样的双元力量最终走向了极端的两极对立,种种历史的、文化的、经济的因素作用于这一社会系统,系统自身存续的需求、更大社会网络中原有的传统制度观念,以及局部社会网中新的代理人制度等力量,在演化过程中都得到了增强。因而地区子系统最终和更高层次系统间爆发矛盾,动荡开放的外部环境和不同尺度间的制度冲突,使得广泛而持久的农民运动在越南发生。

面对双元矛盾力量如何做出决策,与对动态平衡“转折”关键点的探索,既是此类研究需要发展的方向,也是进一步扩大本文概念架构的研究重点。针对本文的两个范例,加入新的动态平衡概念也可以指导研究者收集更多相关资料,提出更充实的理论解释。

将中庸的动态平衡纳入解释架构说明了在已得到的扩充架构之上,还可以有更复杂的架构发展,除中庸思维之外,如更高层次系统的直接干预、分形、有限时间奇点等概念都可以加入到复杂社会系统研究的架构中。

但本文中初步扩充的概念架构已足以为社会科学研究者提供一个解析组织与社会现象的视角。对概念架构和理论范例的介绍表明,以复杂思维重新探索传统的学科领域,一方面能够帮助研究者审视过往受还原论影响而导致的简化解释;另一方面,复杂思维并不拒斥原有的解释,而是能够发现、补充被传统方法遗漏或尚未触及的部分。

本文中不断提到新网络科学可以和复杂社会系统相结合的研究方法。上述概念架构能够帮助研究者考察各类社会与组织现象,得到理论解释,然而复杂系统研究却不会止于理论解释。正如本文在引言中所提及的,复杂系统研究已经提供了大量分析工具与方法,并且不断出新,比如元胞自动机、遗传算法,帕吉特与鲍威尔就以此方法动态模拟市场与组织的涌现过程(Padgett和Powell,2012);主体建模(Macy和Willer,2002)则以个体行动者(actor)的行为过程来模拟整体系统的动态演化;网络动态学(network dynamics)(Powell等,2005)可以动态地模拟社会网结构的涌现与演化,本文的概念架构中所强调的结构与行动共演正好可以利用这些网络演化的方法加以建模。晚近的发展有基于大数据与人工智能算法的计算社会科学(computational social science)(Lazer等,2009)、复杂网(Watts,1999;Barabási,2005;Newman,2010)与社会计算(social computing)等, 这些分析工具和方法可以使动态理论的建模与大数据相结合,从而得到理论的验证,并在验证与修正中不断改善理论解释。进一步还能够得到预测模型,对相类似现象进行预测,帮助决策,产生实用的价值。

此外,虽然过去复杂系统研究的理论都是“从因果走向主体”(from factors to actors)(Macy和Willer,2002),但重新探讨复杂演化中的定性研究(Castellani和Hafferty,2009)与因果研究(Stavroglou等,2020)却是不可忽视的新议题。并且,在复杂系统研究的理论中得到的演化因素,还可以透过QCA方法去检证系统非线性演化的必要条件和充分条件分别是哪些因素或组态(杜运周等,2021)。

以本文中解释东南亚农村在工业化过程中是否涌现农民运动的理论为例,一系列因素可以从一个主体行动与网络结构共演的理论模型中被抽取出来,如城市化程度、地主离开乡村的比例、乡村社会网变疏的程度、乡村村民网络的权力集中度、小世界指数、乡村贫富差距拉大程度、代理人介入程度、地租成长率、传统乡村结构的韧性、传统租佃关系的韧性、农民生活必需的下限等。为什么有的地方发生了农民运动,有的地方却没有?这些因素与QCA方法就可以对农民运动涌现提供因果的解释。

为了突出复杂思维概念架构下的理论解释与还原论范式得出的理论解释之间的差异,本文使用的范例均为对格兰诺维特已介绍过的研究案例的总结与梳理,而没有使用新的实证案例,这是本文的不足之处。将概念架构在更多的研究中加以运用,并结合复杂系统研究的工具与方法,会是我们未来工作的重点。

本文只是一个复杂思维概念架构的初步探索,期待复杂社会系统研究与社会计算方法、社会大数据做出更多结合后,社会科学研究者们能够收获更为丰硕的成果。

① 在译介莫兰相关著作时,国内不同学者将莫兰的思想总结为“复杂性理论”“复杂性思想”“复杂思想”“复杂性思维方式”“复杂性思维”“复杂思维”“复杂方法”“复杂范式”等,本文统一使用“复杂思维”。

② 这里的计算社会学是指以多主体建模与电脑模拟为主的传统。Castellani将其上推,认为这一传统始于1957年(Castellani和Hafferty,2009),不同于始自2014年以来以大数据分析与人工智能方法为主的“新计算社会学”(罗玮和罗教讲,2015)。

| [1] | Kneer G, Nassehi A著, 鲁贵显译. 卢曼社会系统理论导引[M]. 台北: 巨流图书公司, 1998. |

| [2] | 阿莱克斯·彭特兰著, 汪小帆, 汪容译. 智慧社会: 大数据与社会物理学[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 2015. |

| [3] | 埃德加·莫兰著, 陈一壮译. 复杂思想: 自觉的科学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2001: 210, 212, 269. |

| [4] | 陈一壮. 埃德加·莫兰复杂性思想述评[M]. 长沙: 中南大学出版社, 2007. |

| [5] | 杜运周, 李佳馨, 刘秋辰, 等. 复杂动态视角下的组态理论与QCA方法: 研究进展与未来方向[J]. 管理世界, 2021, 37(3): 180–197. |

| [6] | 卢曼著, 瞿铁鹏, 李强译. 信任: 一个社会复杂性的简化机制[M]. 上海: 上海人民出版社, 2005. |

| [7] | 罗玮, 罗教讲. 新计算社会学: 大数据时代的社会学研究[J]. 社会学研究, 2015, 30(3): 222–241,246. |

| [8] | 梅拉妮·米歇尔著, 唐璐译. 复杂[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2011: 446. |

| [9] | 秦海鹰. 对话, 或二重逻辑——关于莫兰复杂性思维方法的一个基本原则[J]. 跨文化对话, 2012(1): 113–128. |

| [10] | 约翰·H. 米勒, 斯科特·E. 佩奇著, 隆云滔译. 复杂适应系统: 社会生活计算模型导论[M]. 上海: 上海人民出版社, 2012. |

| [11] | 张维, 武自强, 张永杰, 等. 基于复杂金融系统视角的计算实验金融: 进展与展望[J]. 管理科学学报, 2013, 16(6): 85–94. |

| [12] | Arthur W B. Complexity and the economy[M]. New York: Oxford University Press, 2015. |

| [13] | Barabási A L. Taming complexity[J]. Nature Physics, 2005, 1(2): 68–70. |

| [14] | Barabási A L, Albert R. Emergence of scaling in random networks[J]. Science, 1999, 286(5439): 509–512. |

| [15] | Bourdieu P. Distinction: A social critique of the judgement of taste[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1984. |

| [16] | Burt R S. Structural holes: The social structure of competition[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1992. |

| [17] | Castellani B, Hafferty F W. Sociology and complexity science: A new field of inquiry[M]. Berlin: Springer, 2009: 153, 232. |

| [18] | Coleman J S. Foundations of social theory[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1990. |

| [19] | DiMaggio P J, Powell W W. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields[J]. American Sociological Review, 1983, 48(2): 147–160. |

| [20] | Granovetter M. Economic action and social structure: The problem of embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 1985, 91(3): 481–510. |

| [21] | Granovetter M. A theoretical agenda for economic sociology[A]. Guillén M F, Collins R, England P, et al. The new economic sociology: Developments in an emerging field[M]. New York: Russell Sage Foundation, 2002. |

| [22] | Granovetter M. Society and economy: Framework and principles[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2017. |

| [23] | Granovetter M, McGuire P. The making of an industry: Electricity in the United States[J]. The Sociological Review, 1998, 46(S1): 147–173. |

| [24] | Lazer D, Pentland A, Adamic L, et al. Life in the network: The coming age of computational social science[J]. Science, 2009, 323(5915): 721–723. |

| [25] | Li P P. Toward a geocentric framework of trust: An application to organizational trust[J]. Management and Organization Review, 2008, 4(3): 413–439. |

| [26] | Lorenz E N. Deterministic nonperiodic flow[J]. Journal of the Atmospheric Sciences, 1963, 20(2): 130–141. |

| [27] | Luhmann N. Social system[M]. Stanford: Stanford University Press, 1995. |

| [28] | Macy M W, Willer R. From factors to actors: Computational sociology and agent-based modeling[J]. Annual Review of Sociology, 2002, 28: 143–166. |

| [29] | Mandelbrot B B. The fractal geometry of nature[M]. New York: W. H. Freeman, 1982. |

| [30] | Newman M E J. Networks: An introduction[M]. Oxford: Oxford University Press, 2010. |

| [31] | Padgett J F, Powell W W. The emergence of organizations and markets[M]. Princeton: Princeton University Press, 2012. |

| [32] | Parsons T. Politics and social structure[M]. New York: Free Press, 1969. |

| [33] | Perrow C. Complex organizations: A critical essay[M]. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 1986. |

| [34] | Powell W W, White D R, Koput K W, et al. Network dynamics and field evolution: The growth of interorganizational collaboration in the life sciences[J]. American Journal of Sociology, 2005, 110(4): 1132–1205. |

| [35] | Scott J C. The moral economy of the peasant: Rebellion and subsistence in southeast Asia[M]. New Haven, CT: Yale University Press, 1976. |

| [36] | Scott R W. Organizations: Rational, natural and open systems[M]. 4th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1998. |

| [37] | Simon H A. Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organization[M]. New York: Free Press, 1976. |

| [38] | von Bertalanffy L. General system theory: Foundations, development, applications[M]. New York: George Braziller, Inc. , 1969. |

| [39] | Wallerstein I. The modern world-system[M]. New York: Academic Press, 1974. |

| [40] | Watts D J. Networks, dynamics, and the small-world phenomenon[J]. American Journal of Sociology, 1999, 105(2): 493–527. |

| [41] | Watts D J, Strogatz S H. Collective dynamics of ‘small-world’ networks[J]. Nature, 1998, 393(6684): 440–442. |

| [42] | West G. Scale: The universal laws of life, growth, and death in organisms, cities, and companies[M]. New York: Penguin Books, 2018. |

| [43] | Willis P. Learning to labour: How working class kids get working class jobs[M]. London: Routledge, 1978. |