2022第44卷第10期

2.华南师范大学 政治与公共管理学院, 广东 广州 510631

2.School of Politics and Public Administration, South China Normal University, Guangzhou 510631, China

改革开放之初,不少企业主携家人共同创业,一个重要的原因在于家族企业核心成员之间存在血缘关系,家人间的高度信任发挥着纽带作用。有学者认为,将家族经验应用于企业经营管理中的现象在华人企业中尤为突出(杨国枢,1993),以往文献将这种企业中的家文化称为家族主义(Levy,1963;Fukuyama,1995)。随着企业不断发展,“家族”吸纳了非血缘但又具有学缘、业缘或地缘的熟人进入内部,构成熟人社会的一套圈层秩序,家文化进一步泛化开来并形成了文化影响力(郑伯埙,2006;Greif和Tabellini,2017),这正是费孝通先生阐释的差序格局精神(费孝通,2003)。从家族主义到泛家族主义,使家文化在企业生效的核心是信任(李新春,2002),信任的高低决定了成员在关系纽带中的地位,形成差序圈层,使家族逻辑演化至企业经营管理中。但随着商业社会的不断变化,这套秩序也逐渐暴露出局限,如“家族”等级与血缘意识造成管理上的任人唯亲,最终导致冲突产生,损害了企业利益(齐善鸿和李亚楠,2017;陈斌开和陈思宇,2018),使企业发展陷入瓶颈。

本研究经过十余年的观察、追踪与聚焦调研,发现一些企业开始尝试突破以往家文化在管理上的不足。它们对来自传统家文化中的元素进行了萃取与优化,为全体员工打造出一套不是家族又颇具家文化意味的孝悌伦常;竭力规避家族主义及其泛化中的短板,不认同“任人唯亲”的理念,更没有刻板地复制传统家族的等级制度,而是致力于寻找支持员工与企业共同发展的家文化元素。相较过于强调核心家族的企业而言,研究走访的企业更重视全员发展,致力于实现人与企业的协同共生。虽然志不唯利,但在进行家文化改造之后,企业反而赢得了员工们的广泛信任,在经营管理方面成效斐然,并吸引了其他各类企业慕名前往学习。这些发现不同于已有文献对于企业中家文化的描述,此类企业的做法实质上体现了对传统家族生存逻辑的扬弃而非照搬。那么,相比于以往企业的家文化,上述企业新的家文化现象,其具体内涵、机理及独特性是什么?对于当代中国企业而言,这种新的家文化现象又能发挥何种作用?

为深入揭示上述研究问题,了解此类实践是否具有理论新意,本文采用扎根理论方法,遴选6家专注此类实践且成效突出的企业作为样本,进行了6年的专题调研,从中提炼出“超家族主义”这一新概念,并分析了其在当代企业的运用机理和适用性。研究发现,超家族主义既吸收了传统家文化的有益成分,契合于中国人对家的温情期盼,又克服了其狭隘信任等局限,适合于员工背景更加多元化的企业的发展。因此,超家族主义的诞生代表着家文化在未来的重要发展方向,它为解决企业共同的家族逻辑困境、延展家文化的时代价值,提供了一套更适用于当前商业社会且具有中国文化特色的理论和实践方案。

二、文献回顾(一)家文化在本土情境的影响力

家是社会的基本组织及单位,由家族衍生的文化关系着社会的发展动态。西方世界经历了从宗族社会到公民社会的变革,宗教的盛行淡化了家族对社会的影响,也形成了西方社会以个人为中心的价值取向(许烺光,1989)。而在东方社会,一切秩序的建立离不开家族伦理(陈其南,1986)。陈独秀曾对中西家文化差异作“本位”之论,认为“西洋民族以个人为本位, 东洋民族以家族为本位”。虽然东方社会皆重视家族,但文化表现上却形态各异。如日本的“家元制度”注重家道的传承而非家嗣(山本七平,1995;尚爻,2019)。在中国,人们传承了一套依赖于家族成员关系的价值取向,家文化成为千百年来从未断绝的本位文化(岳庆平,1994),家人之间的互信、忠诚等品质形成了一种文化影响力,深入社会生活各个层面,成为传统中国文化的核心(储小平,2000)。人们将家族的结构形态、关系模式及处事方式概化或带入非家族性的团体或组织(杨国枢,1998),更衍生出了一套伦理与法则(储小平,2003)。

(二)家族主义及其泛化——家文化在企业中的已有应用形态

改革开放后,不少企业主集结家族关系与力量开办企业,在生产与经营方面取得成效,学者将这一现象称为家族主义(Levy,1963),其关键特征是人们对有血缘关系的家人之信任远高于外人(Triandis等,1982;Fukuyama,1995)。至企业经营规模扩大后,为解决用人不足的问题,企业主逐渐开始吸纳有地缘、业缘、学缘等关系的熟人进入企业,但在管理上仍然沿用了家族逻辑,这种泛化也被学者概括为泛家族主义(陈宏辉,2003)。泛化趋势使家族突破了单一的血缘联结,既巩固了内部成员关系,又能吸纳非血缘成员的能力与效率,一定程度上增强了组织活力(Greif和Tabellini,2017)。家族主义及其泛化也由此被认为是企业中典型的家文化现象,中国的民营企业普遍采用着家族式的内部管理模式,这一倾向不仅存在于家族企业之中,甚至在各种非家族的组织或单位中都惊人地相似,且普遍存在(樊江春,1992)。

(三)已有家文化形态与企业自身发展的冲突

家族主义建构的关系核心是信任,企业对于“自己人”表现出极高的信任,而对非家族成员表现出低信任或不信任(李新春等,2020)。一方面,内部成员的高度信任可凝聚家族关系,在企业中对资源进行统一而高效的配置;另一方面,这种信任采取特殊主义的用人原则,呈现出内外有别的倾向,“外部人”难以得到公平对待,组织的影响力和规模也因此受限(吕力,2016)。家族主义及其泛化没有从根源上解决信任问题,信任感仅局限于“自己人”(朱贻庭,2001)。亲疏有别的用人原则并非没有边界条件,在特定情况下可以发挥强有力的凝聚力,但如处理不当,也会滋生组织内部的复杂冲突。有研究发现,任人唯亲可能造成家族与外部群体、组织的矛盾,不但带来了公私不分、私相授受的问题,还降低了企业内部凝聚力,产生了关系锁定、组织公平感和代理能力降低等消极影响(胡国栋,2014;谭庆美等,2022)。家族主义及泛家族主义导致非理性行为和机会主义行为出现,损害了企业和家族利益;且信任更多地忠于人,而较少地忠于原则或思想,使企业发展陷入瓶颈(代吉林和李新春,2012)。由于信任不足,企业难以从经理人市场吸纳更多管理资源。

由此可见,泛家族主义虽延伸了家族主义的形式,但其内核仍然依附于人们对关系的信任。而本研究在样本企业中发现的家文化,具有不同于家族主义及其泛化实践的显著特征;故而,本研究将聚焦于这些企业的家文化实践,来了解它们对家文化的扬弃如何发挥成效,经过改造之后的家文化又是否更适用于当代的中国企业?

三、研究方法(一)扎根理论方法论

近年来,研究中国情境下家文化对组织运营影响的文献还缺少成熟且完整的理论成果,使用定量研究方法进行大样本采集存在操作困难。本研究从现象入手,在调研的初步发现中提出研究问题,研究路径更符合质性研究方法的传统。研究选择以扎根理论方法进行质化探索,这是一种主张形成一套“生成的”而非“验证的”理论建构方法体系(Charmaz,2006),不先入为主地进行假设,而是自下而上通过编码让数据中的规律自然涌现(贾旭东和谭新辉,2010)。扎根理论方法的“生成”逻辑不仅适用于解释特定现象,而且被认为是一种可供研究者从真实现象中建构理论的科学研究方法(Glaser,1998)。因而采用扎根理论方法有利于处理与理解本研究获取的质性资料,从中形成理论。

(二)抽样依据与数据收集

在扎根理论研究过程中,抽样的最初阶段包含了目的性抽样的要素,即研究者必须知道从何处进行采样,以及这些采样可以到达何处(Glaser,1998)。在研究初期,现象的探索是开放性的,在不作预设的情况下,研究团队接触到A公司,观察到A具有浓郁的“家族”氛围,并了解到A公司的家文化已推广至全员实践,且赢得了员工的广泛认同,在管理上取得了成效。而A的实践灵感则来自于B公司,A公司介绍,B在此方面的实践更加深入且成体系。随后研究人员继续走访并了解了B的家文化模式,走访发现,两家公司的家文化均广受员工认可,且成效斐然。从中确定了“家文化赢得员工广泛认同”“家文化取得实践成效”两个信息节点作为抽样目的,在后续的调研中选取了C、D、E与F此4个满足条件的企业作为样本,使本研究的故事线索在逻辑上具有可复制性。

研究问题产生后,开始进入理论性抽样过程。在这个阶段,研究者围绕研究问题开展一系列专门的数据收集,由编码自然涌现的需求决定数据收集的方案(Glaser和Strauss,1967)。研究人员设计了调研计划,对6家企业展开实地考察,从中获取一手与二手质性数据。在数据分析过程中,为减少单一访谈来源带来的抽样偏差,研究人员在二次数据收集时设置了两个理论性抽样目标,一是回访前一阶段数据中涌现的关键编码,继续深入提问;二是专门设计针对员工层的访谈问题,提升数据的可靠性。为此,本研究开展了聚焦性调研,从实际情况出发,跟踪调研了其中4家企业(A、C、D、F),对二次收集的访谈数据进行反复比较,确认每一范畴特征及范畴间的关系表达清晰。数据收集情况如表1所示:

| 案例企业 | A | B | C | D | E | F |

| 调研次数 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |

| 调研日期 | 2015.11.02

2016.03.22 2018.12— 2019.01 2019.3.28 2020.10.13 |

2015.12.05

2016.04.03 2020.12.27 |

2017.09.01

2018.10.25 2018.12— 2019.01 2020.07.14 |

2019.07.

12—13 2019.12. 01—03 2020.11.29 |

2018.12—

2019.01 |

2019.09.

28—29 2021.1.13—1.20 |

| 管理人员 | 集团副总裁、教育中心总监、分公司总经理、人事行政部共4人 | 董事长、幸福促进中心经理共2人 | 创始人、总经理、部门经理共4人 | 副总裁、子公司总经理、副经理、商校校长、研究所所长共9人 | 部门经理、子公司副总、工会主任共8人 | 总经理、部门经理、文化、人事专员共6人 |

| 基层员工 | 车间主管、车间班组长、普工共15人 | 和谐支部员工、忠实支部员工共8人 | 车间班组长、装配员工共17人 | 文化教师、培训员工、油站员工共14人 | 文化部员工、运营部员工、班组员工共4人 | 车间主管、文化部门员工、班组员工共8人 |

| 家文化实践 | 《弟子规》《幸福人生讲座》课程等,和谐家庭文化活动 | 《弟子规》《幸福人生讲座》课程等,和谐家庭文化活动 | 《弟子规》《幸福人生讲座》课程,全员家庭健康和谐计划,祖宗堂祭祖 | 《弟子规》课程、JB家油站、JB家超市等“家”元素产品 | 打破部门壁垒,将阿米巴经营模式和家文化整合成TCC“小家”文化圈 | 以《弟子规》为家规,全员自下而上提炼各个班组的家文化 |

| 入选依据 | 家文化相关语料最丰富 | 家文化样板企业,享誉业界 | 家文化实践类型丰富且有独特元素 | 拥有家文化品牌、家文化覆盖面较大、中国民营企业500强 | 中国企业班组文化建设示范单位,员工超过1万人 | 国有企业,独创“五级联动”家文化成果多次获奖 |

| 访谈总时长 | 714分钟 | 321分钟 | 788分钟 | 672分钟 | 954分钟 | 738分钟 |

| 一手资料 | 8.12 万字 | 4.48 万字 | 19.02 万字 | 17.63 万字 | 21.37 万字 | 18.95万字 |

| 二手资料 | 6.33万字 | 11.78万字 | 13.67万字 | 8.46万字 | 7.29万字 | 8.23万字 |

| 资料来源:本文作者整理。 | ||||||

(一)编码过程

第一步,开放性编码。开放性编码数据的收集主要在2015—2019年此4年间,研究团队陆续寻找并确定了6家企业样本。获取一手质性数据之后,对包含访谈文本、现场记录、企业提供的二手数据及研究者调研期间撰写的日志进行逐段、逐行甚至逐词进行标注,经过层层抽象及概念化的提炼,整合为开放性编码。这一过程共获得一级编码571个,二级编码106个,三级编码24个,四级编码7个。将以上编码进行事件与范畴的不断比较,整合相关的编码线索与类目,剔除与核心线索无关的内容,最终涌现出最主3个初始的核心范畴。

第二步,选择性编码。在选择性编码过程中(2020—2021年间),团队一是根据开放性编码涌现的主题对前一阶段的核心编码、涉及到的访谈对象进行回访;二是专门针对员工层面设计访谈提纲,获取员工视角数据,从中判断3个核心范畴是否达到饱和。在这个阶段,3个核心范畴的关键特征与故事线索开始涌现。选择性编码共获得一级编码701个,二级编码37个,三级编码12个,四级编码3个。

第三步,理论性编码。此阶段的主要任务是明确前述3个核心范畴的关系与功能,明确此类企业的家文化实践之作用机理,从中初构理论。

第四步,理论建构。理论建构的目的是判断此类企业的家文化实践是否具有理论新意。此处研究将采用扎根理论主张的“理论饱和”要求,作为数据检验的标准,来审视建构理论的质量。“理论饱和”强调在编码与文献的持续比较中确定范畴特征不可再继续发展(Glaser和Strauss,1967)。在后续的写作中,本文将在核心范畴与理论初构清晰呈现的基础上,在文献与编码的交替分析中确认理论饱和,完成理论建构。

确定理论编码是否达到饱和。

(二)实质性编码

1. 核心范畴一

研究发现,6家企业均将全体员工视为“企业家人”,重视对全员德性的育化,依靠家文化教育形成全员对德性的追求与共识。可以说,教育成为了家文化在企业落地的重要手段,且教育的目标在于育德。与德性教育相关的条目成为开放性编码反复涌现的一项核心特征,根据初始条目,研究通过层层抽象提炼出育德理念、育德方略两个三级范畴,并最终形成企业育德这样一个四级范畴。

上述开放性编码数据主要来自企业管理层,为了解员工对企业育德的真实反馈,选择性编码采用了二次回访及新采集的员工层数据,检验企业育德概念是否有效。经过二次数据迭代,研究了解到,此类企业的德性育化首先从企业家本人开始,企业家自身长期修习传统文化,通过自我教育的反思来明确自身对企业如“家主”、对员工如“家长”的担当,而不是先要求员工付出。如D公司董事长马总的观点:“只要父母(领导)带头做了,你的孩子(员工)就跟着你学。”此类企业家认为,借助传统家族栽培子女的教育方式推广至全体员工,可帮助员工成长、谋求幸福。如A公司王副总评价企业家的发心:“从这两年所做的一切的事情,我们也看到他(张董事长)这种决心,就是非常真诚的,一颗真诚心,去为员工谋幸福。”E公司亦看重全体员工的成长:“人怎么样才能幸福?让他成长。只要涉及到成长的,我们叫价值观统一,哲学共有。(E公司文化部负责人D经理)”这种教育理念尤其重视全员学习,从企业一把手到基层员工、甚至实习生都强调全员的长期轮训,这与一般企业的技能培训截然不同。在做法上,企业主张从《弟子规》《孝经》等文化经典中汲取教育方略,凝练成为企业哲学,并将这些内容称为“家训”,如B公司的企业家训为:内求利他;F公司则将五常的“仁、义、礼、智、信”对照企业经营实际分别注解,发展为整个企业的家训,各个班组又自发书写各自的“小家”家训。具体的教育方式则是借鉴传统家族中教育子女的言教、身教、境教方法,尽力做到“时时”“事事”都能给予员工教育启发。

在补充的员工访谈中,研究发现,员工对企业育德的反馈呈现出积极的理解与吸纳效果,从中总结的特征为员工晓理。员工个人在接受教育的过程中不仅实现了才的成长,还通过传统文化的义理明晓如何做人做事,才与理的成长继而促成了员工心性的培养。这些企业都强调培养员工的心性,对于心性成长的作用,A公司给出的解释是,员工的心性中隐含了做人做事的效率空间:“企业发展的原动力不用靠什么工具,靠你的教育就解决了员工积极性和主动性的问题,现有的制度和流程里面隐藏着一部分人心的效率在里面,这块解决马上爆发出效率来。(A公司王总)”在文化落地过程中,A公司员工主动参与编撰企业《哲学手册》,群策群力学习,共同提炼企业哲学。D公司企业的看法是,这种教育激发了员工文化基因中的认同:“我们公司用很多东西激发了你内心曾经存在的东西,慢慢地员工在这个过程里边感觉好,尝试过之后,环境会慢慢改变你,你就改变了。(D公司员工2)”心性的启发教育为企业带来了更和谐的整体氛围,有员工将这些教育活动表述成一种“文化福利”(C公司员工3),通过学习改变了自己的人生理念(A公司员工2),同事之间如兄弟姊妹协同谦让;遇事学会首先“反求诸己”;部门之间从企业整体出发,进行协作、配合,成为企业的常态。

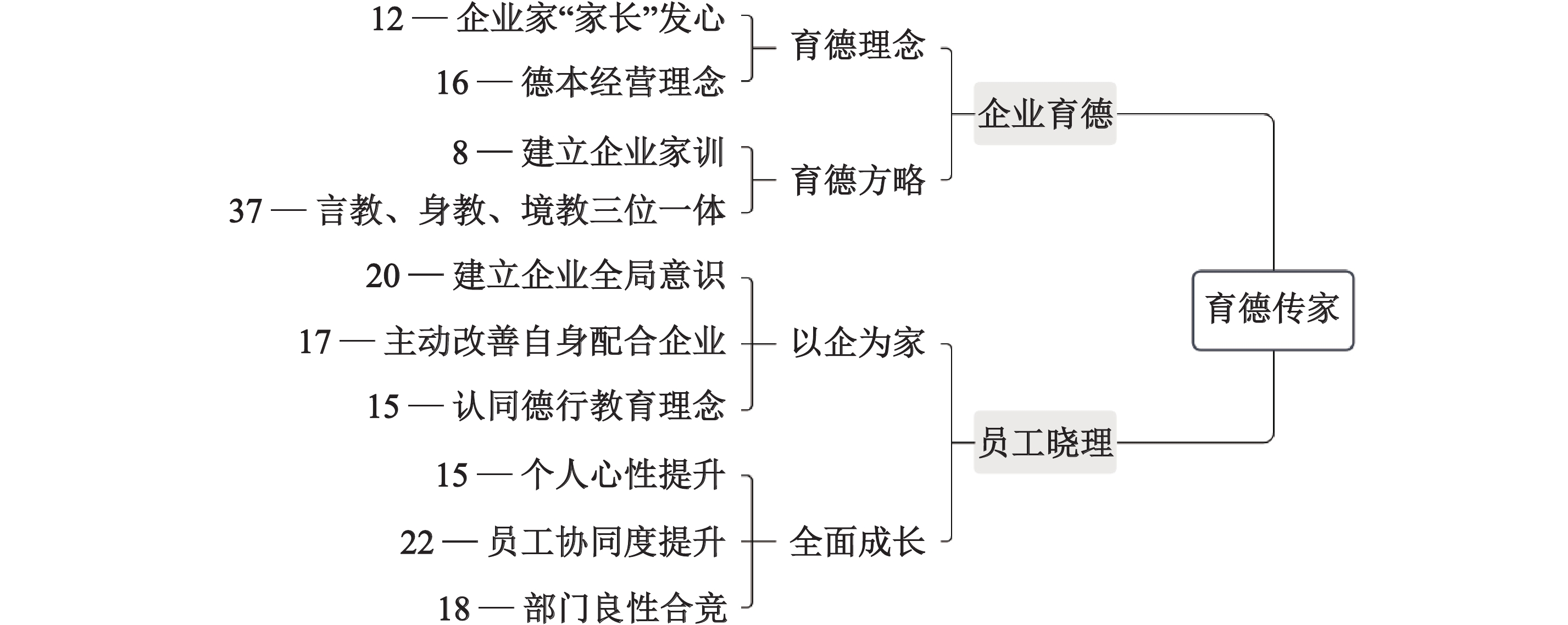

企业育德与员工晓理分别反映出企业德性教育的导入内容与吸纳效果。而这种全员参与的德育实践又有别于传统家族中道德教育只传亲嗣的培养方法。通过选择性编码的补充,研究发现“育德”的关键特征在于企业模拟与发扬传统家族中的教育理念与方法,但教育不止是家族内部成员或与企业家关系相近的熟人,而是落实到企业全员,此处的教育是一种范围更加广泛的家文化实践。因而,本研究将两个三级编码企业育德和员工晓理进一步提炼为育德传家。两次编码的结果显示,育德传家的核心范畴在两轮数据中均存在大量事件线索支撑(编码过程详见图1,关键概念数据列举见表2)。

|

| 图 1 核心范畴育德传家的选择性编码过程 |

| 数据列举 | 一级编码 |

| 员工学什么很重要,这都是我们用父母之心去想的,真正为他、利他才能够幸福(B公司吴董) | 企业家“家长”发心 |

| 家训:内求、利他;行有不得,反求诸己(E公司研究团队成员日志记录) | 建立企业家训 |

| 学了这个就学会收敛我的脾气,而且我会换位思考,所以我就觉得收获很大(C公司销售部员工1) | 主动改善自身配合企业 |

| 昨天有两个组长跟我们讨论一个问题讨论到晚上九点,他们就是发自内心的,这个跟公司的文化有关。把效益做好了,它会通过某种途径回归到你身上来,这个道理我们都懂(A公司车间员工6) | 个人心性提升 |

| 资料来源:本文作者整理。 | |

2. 核心范畴二

在教育之外,6家样本企业的开放性数据编码还显示,它们尝试打造一种全员同心、以厂为家的家文化凝聚力。与此相关的开放性编码大量涌现,经过层层抽象,研究得到“家族”塑造这一核心范畴,构成“家族”塑造的两个子范畴是家族拟形与切实关爱。

选择性编码对企业“家族”塑造进行了线索与范畴的重新排列,采用了二次回访及新采集的员工层数据,检验概念是否成立。在此阶段,研究发现支撑6家企业“家族”氛围建构的关键在于拟取传统家族中的亲情,普及至企业全员、员工个人家庭与客户等利益相关方。原核心范畴“家族”塑造主要描述了企业在打造家族氛围方面的落地举措,首先是形态方面的“家族”符号打造,如前述列举的D公司“家油站”“家超市”,A、B两家公司的家训、家风等相关文化标语创作,C、E、F公司随处可见的关于家族“五伦五常”的宣传册子、条幅;在公司内部,6家企业提倡以兄弟姊妹的家族称谓替代上下级称谓。在E公司,企业领导作为“大家长”,文化学习评优的员工被称呼为“学长”,此处的长幼论贤而不论辈,这些符号化的实践方式形塑了企业“家族”的外在氛围;内在精神方面,企业为关怀员工推出了各项福利与文化举措,B公司吴董说:“幸福企业首先注重员工家庭幸福,当他的家庭是幸福和谐的时候,他才能够真正做好一个好的员工。”D公司明确要求各子公司不做客户的下游生意,且在客户遇到困难时主动帮助提供解决方案……这些模拟着家族之长的领导极力推广全员“泛爱众”的理念,关注每一位“子女”及相关方的成长与幸福,而不仅是工作成绩。

在补充的员工访谈中,研究发现员工对“家族”塑造同样呈现出了自主参与、积极改变的事例,从中总结的核心特征为全员一心。在F公司,员工自发在班组之间举行文化比赛,有班组总结设计了“人在一起叫聚会,心在一起叫团队(现场照片)”等标语来凝练各个班组自身的“家风”。员工发自内心的情感共鸣来自于企业领导的长期垂范。来自A公司的一位车间工人在例会上对领导说:“你们早上对我们行礼,肯定是作秀,但是你们坚持下来了,你是真的对我们员工用心的。(A公司员工2)”研究为此专门抽象出一组编码,将这类事例进行统计,从中可知上级的躬行示范,成为触动员工情感的关键。在F公司的企业宣传片中提供了一组数据总结:“在企业文化的引领下,员工的精神面貌发生了很大变化,员工对公司产生了归宿感。员工流失率从2014年的8%降到2018年的2%。”无独有偶,关于“归宿感”的描述在6家企业的员工访谈中均可得见,类似家族亲属之间的情感纽带在企业内部生发为可观的精神力量,员工与企业间的信任有所增进,主动改变、主动建言的事例增加,如D与B两个公司建立诚信报销与诚信超市体系,员工在无监督的情况下自主报销、选购商品,但未造成损失与浪费,反而因员工自身的主人翁参与作用节约了预算。至此,泛爱全员的举措得到了员工的响应与认同,形成“亲如一家”的氛围。

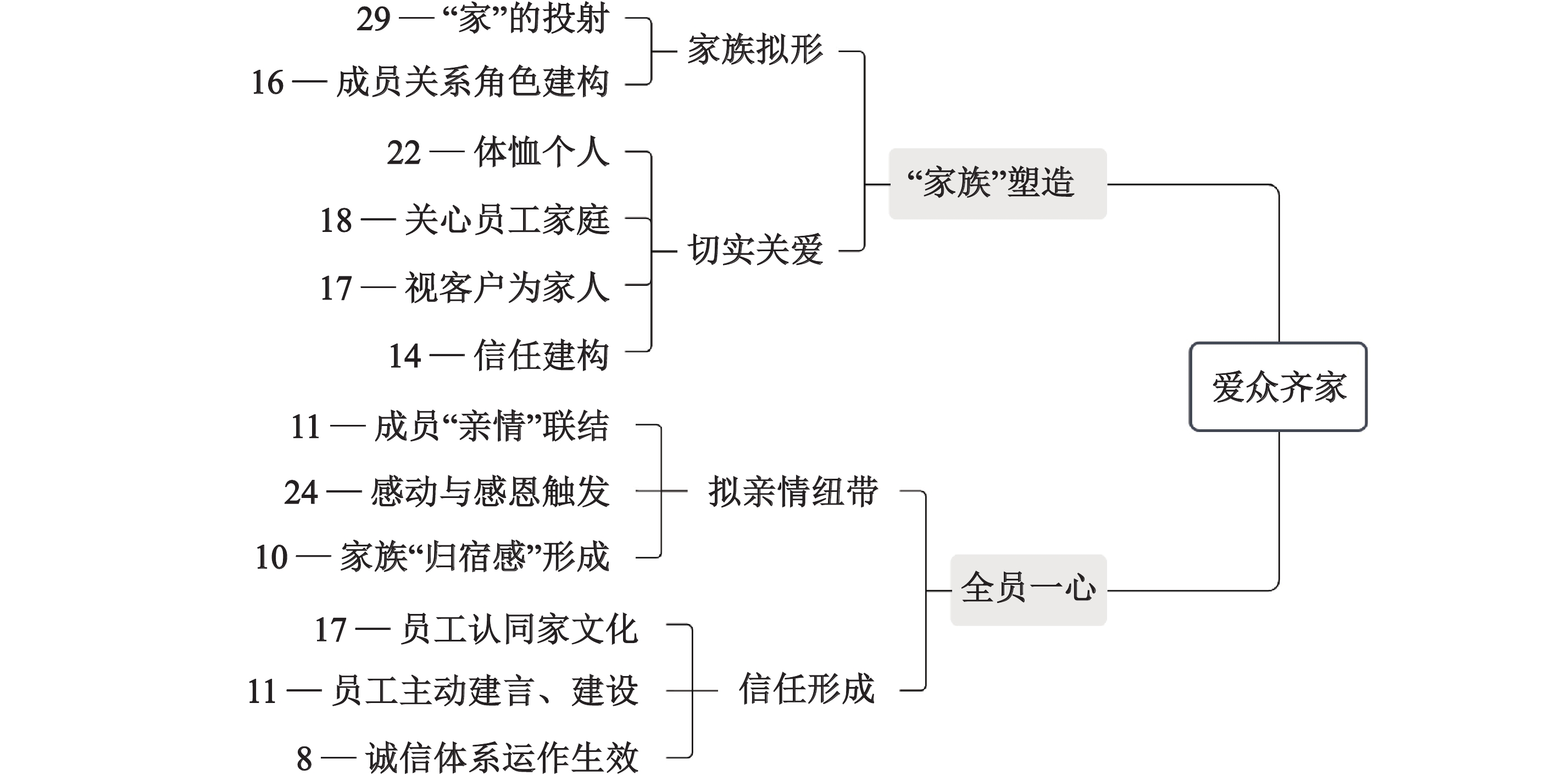

综上可知,“家族”塑造的关键在于企业与全体员工之间的情感建构,企业的“家族”塑造得到了员工的呼应,每位员工愿意将企业当作一个整体的“家族”,将来自于传统家族中高信任、高协同的情感发挥在工作中,形成全员一心的工作风貌。这些数据反映出企业对家文化的践行贯彻了“泛爱亲仁”的理念,规避了传统家族任人唯亲的局限。故此,本研究进一步将两个三级编码“家族”塑造和“全员一心”提炼为爱众齐家(编码过程详见图2,关键概念数据列举见表3)。

|

| 图 2 核心范畴爱众齐家的选择性编码过程 |

| 数据列举 | 一级编码 |

| “父母”带头做了,你的孩子就跟着你学。你到了企业也是这样,这就是一种家风的养成,包括到了年三十,基本上是谁的官最大谁值班(D 公司孙总) | 成员关系角色建构 |

| 公司致力于关注员工的内心,我们认为公司班子是答卷人,公司员工才是阅卷人。员工物质有保障,心里有所属,各方关系和谐,是我们努力的目标(F公司宣传视频画外音) | 体恤个人 |

| 一个圈员分享,他的圈长在吃西瓜,看到他单车链子掉了,把西瓜丢了帮他搞链子,这么一个小故事,他共享在上面哭。他觉得情谊到了,一家人的那种感情非常好,他很珍惜(E公司员工1) | 成员“亲情”联结 |

| 最大的收获也就是学到了传统文化呀,我哥他五月份来到现在,他说他都后悔没有早一点进这个厂(C公司员工2) | 员工认同家文化 |

| 资料来源:本文作者整理。 | |

3. 核心范畴三

开放性编码还涌现出关于企业的家文化导入成效的描述,此类企业认为,家文化实践的直接目的是希望成就员工幸福,而企业“家族”是否幸福,首先取决于员工个人是否幸福。从结果来看,6家企业的家文化实践最终使员工和企业双方都有所得,具体表现为员工幸福与企业有序两个子范畴,二者共同形成了一套企业“家族”风貌。

在选择性编码阶段,核心范畴“家族”风貌得到更多事例支持,且涌现出更加分明的叙事线索与特征。从员工的反馈来看,各项员工福利的设计是从员工个人成长、健康及其家庭生活的需求出发,如A公司的企业家仅保留个人利润的5%为其家庭服务,其他收入全部投入企业幸福文化基金为员工服务;C公司制定“51、25、24”制度,将利润的51%做公益奉献社会“大家”,25%分红至全体员工及其家庭享有,最后24%才是董事会成员收入;D公司每月发放“孝工资”至员工父母账户,专门建设企业“养老社区”,一站式帮助员工父母养老。此类关注员工实际需求的举措,在6家企业不胜枚举。另一方面,企业育德传家与爱众齐家的举措不只是给予员工物质上的幸福,更注重员工是否在其中真正明理,懂得如何把握幸福、创造幸福。员工反馈谈到企业的“幸福人生课程”与持续的“大家庭”关怀事例,让员工逐渐明白做人做事的道理,员工感受到“公平”“尊严”与个人价值的实现,这些做法契合了当代个体的发展需求。A公司明确提出其企业使命:“追求全体员工物质与精神两方面幸福的同时,为人类和社会的进步与发展做出贡献。”从这些数据中,研究进一步了解了子范畴员工幸福的特征,此处补充更多相关事例,并将原来的子范畴修改为员工物心双幸。

在企业层面,通过补充调研,研究发现企业事实上形成了制度与德性相辅相成的一套秩序。企业首先建立了一套家文化规范,明确企业“家族”的制度底线,发挥督导员工的作用。6家企业均在制度上存在关于领导“垂范”的要求,如B公司董事长每日早晨行礼迎接员工,与员工同座而餐。对于出错犯规的员工,企业首先以教化代替严惩,使员工从明理中转变做事的方式,良性转化了等级权威及传统家法等封建做法的负面影响。企业人际方面,模拟传统五伦的人际关系代替上下级关系,资历排名上以贤为尊而非仅只以长为尊,车间里技能、德行突出者被称为“学长”,上下级之间的称呼以“兄弟姐妹”来代替。另一方面,企业在文化方面呈现出对德性的追求,提倡以德性导人自新。“利他”“反求诸己”“家和万事兴”“心性良知”等词是管理层与员工都高频提及的说法,F公司的侯总认为:“做任何事情肯定德在第一,把德的问题解决了,我们安全、生产、经营等所有的问题,都是事的问题。”通过数据迭代可知,企业层面的实践与家文化元素息息相关,可解释为形成“家规”(制度)与崇尚“家德”(德性)两个方面,此处“家规”更多起到劝诫、督促作用而非强制等硬性规定,更似于儒家“礼”的内涵,因此也更好地服务于德性成长目标,“家规”与“家德”由此统一起来,相辅相成。故此,本研究将原来的子范畴修改为企业德礼相辅。

在“家族”风貌形成的过程中,员工在提供教育与关怀支持的企业“家族”中成长,收获物质与精神的双重幸福,因而信任与回馈企业,企业也得到德性与制度并存的新形态。通过上述提到的细节例证,研究发现这种关系的形成并非简单复制传统家族主义的一套为己所用的方法与逻辑,6家企业主要发扬了家文化良性可持续元素,同时改良、摒弃了不适用于全员与企业协同发展的内容,而企业与员工在其中各有所得,相互依存,形成了一种共生共享的关系。综上,本研究进一步将员工物心双幸和企业德礼相辅两个三级编码提炼为人企共生(编码过程详见图3,关键概念数据列举见表4)。

|

| 图 3 核心范畴人企共生的选择性编码过程 |

| 数据列举 | 一级编码 |

| 我们发孝工资(给员工父母),每月每个员工现在就全覆盖,不但覆盖到员工实习生都覆盖。大学来的实习生(D 孔校长) | 增设员工家庭福利 |

| 员工2:没进这个厂之前,真的是抬头不起来。做人要有一点尊严,自己才有自信心嘛。这里确实有这个德性的基础,对我来说,在这儿感觉跟上学一样(C 车间员工2) | 个体精神需求得到重视 |

| 兄友弟恭父慈子孝,这些传统的伦常道德成为日用相处之道,文化融入党建工作中成为企业的核心竞争力(F 侯总) | 引入五伦成为秩序 |

| 原来一个搞生产,一个是搞品质,立场不同。现在解决了个人和团队的壁垒,相互之间都站在彼此的问题的角度去考虑问题,那很多东西也就不存在大问题了(A 车间员工1) | 推崇和谐企业家风 |

| 资料来源:本文作者整理。 | |

(三)理论性编码

1. 样本企业的家文化形成关键在于:采用了育德传家与爱众齐家两种路径

以往企业的家文化生效之关键在于人们对关系的信任(李新春,2002)。家族主义依靠成员的血缘关系来维系家族的凝聚力,泛家族主义则延续了关系的逻辑,在熟人社会中拓展“自己人”的关系网络,企业家由关系的亲疏来决定成员的任用与利益分配,成员根据对企业家私人的忠诚来从事生产运营(陶厚永等,2016;Madison等,2018),可以说,关系纽带是驱动以往家文化生效的核心因素,这也正是费孝通阐释的差序格局(费孝通,2003)。虽然依靠关系可在一定程度上扩大“人脉”,吸纳更多人进入企业,但也在人事任用方面表现出明显的内外有别倾向,造成家族与非家族成员的利益冲突,最终损害了企业利益(齐善鸿和李亚楠,2017;陈斌开和陈思宇,2018)。

与此不同的是,本研究样本企业的家文化并不依靠关系纽带将外部人发展为“自己人”,而是依靠育德传家与爱众齐家两种路径来建构可推广至全员实践的家文化。其中,育德传家借鉴了传统家族耕读传家、德教为先的子女教育理念与方法(曹影,2006)。企业家通过修身明德自觉担负了企业的“家主”责任,在家文化导入过程中始终坚持垂范,形成德性自上而下的层层传递效应,使德性教化成为近在员工身边又可效仿的日常行为;另一方面,爱众齐家主张将全体员工视为企业“家人”,一视同仁地关爱员工的工作与生活,企业以父母之心敦促员工全面发展,为员工谋幸福,同样将传统家庭之中的温情在范围上推广开来,乃至员工家人、客户等广义利益相关方皆可受益。样本企业的实践不是依靠关系来导入家文化,而是将家文化中更具有普适性的育德传家、爱众齐家两种元素推广至企业,成为形塑新型家文化的主要内容。德性的教育通过企业家、各层级管理者、作为家文化实践榜样的学长等亲身示范带动;一视同仁的关爱也可通过员工直观的感受而深入人心,甚至得到员工家人、客户等的认同。本文探讨的家文化主张四海一家,也因此不会刻意规避内外,家文化溢出的范围包含但不限于企业家的核心家庭,且惠及更广泛的利益相关者。

2. 此种家文化的作用结果是:形成了一套以人企共生为主要表现的共享价值观

以往的家族主义、泛家族主义将家族生存的整套逻辑照搬、复制至企业经营之中(杨国枢,1998),依靠人们对关系的信任来运营企业,信任忠于人而非忠于原则或思想(代吉林和李新春,2012)。这形成了一种基于特殊主义的信任取向(储小平,2003),信任度由内而外逐层递减,出现明显的边界(潘越等,2019)。企业的资源更可能倾向于“内部人”,极易导致人力资源配置的不合理,强化了非家族成员的不公平感,信任与机会均受限(于晓东和刘小元,2017)。此时,家族主义及其泛化的运作逻辑反而可能导致组织的影响力和发展受阻,企业的发展始于信任又囿于信任,成为难以攻破的家文化“怪圈”(孙光国等,2022)。由于上述不足难以克服,基于特殊主义的信任一般被视为有碍组织发展的因素(梁强等,2020)。此时如何“齐家”,直接影响到企业经营能否成功。

样本企业导入家文化的直接目标是促进全员成长,帮助员工获取人生幸福。从家文化导入的成效来看,员工和企业各有所得又相互成就。员工收获了物质与精神的双重幸福,自发感恩与回馈企业;企业也因员工的成长而受益,获得了德礼相辅的企业秩序。可以说,员工物心双幸、企业德礼相辅既是家文化实践的结果,又创造了人与企业相互促进、协同共生的一套共享价值观。人与企业在价值共享的基础上共同生存与发展。核心范畴人企共生蕴含了一种无分内外的价值取向,这种共享价值观被人与企业共同认可,因而能够发挥不是家族却更胜家族的凝聚力,形成了员工对企业“以厂为家”的高度信任。此种信任源于员工对共享价值观的广泛认同,也就可视为一种基于普遍主义的信任。

(四)理论建构

1. 超家族主义的概念赋名

理论性编码通过将前述数据中核心范畴的主要发现和与此相关的文献进行聚焦对话,厘清了核心范畴的功能与相互关系。根据理论性编码的发现,本文建构了样本企业的家文化机理模型,将这种既具有传统家文化特色又超越了以往企业的家文化逻辑之现象称为“超家族主义”,机理模型如图4所示,超家族主义概念赋名缘由如后文阐释:

|

| 图 4 超家族主义机理模型 |

(1)“家”之理念体现的创造性继承

从数据的涌现来看,样本企业的家文化实践包含中国传统的家文化内容,因而此概念中具有“家”的意蕴。但此处“家”的元素并非照搬以往家族生存的整套逻辑与经验,它不是家族关系在企业中的概化与扩大。超家族主义首先在理念和方法上继承了传统家族对子女无条件的关爱,展现了家的温情;又关注员工的德性教化,教给他们为人处世的道理,两种实践都把全员视为企业“子女”,实现对人的培养,再带动企业发展。这些做法赢得了员工的感动与认可,他们自发以厂为家。因而这一概念中的“家”之意蕴,契合于中国人对“家”的期盼,能够得到更多员工的认同与信任,具有不是家族却更胜家族的凝聚力。超家族主义既不同于以往企业中的家文化元素及作用,亦有别于普通的、没有家文化元素的企业,其理论形态可视为对家文化的创造性继承。

(2)“超”之理念体现的创新性发展

其次,“超”如何体现?超家族主义的育德主张有教无类,爱众则体现了爱无差等。而其实践结果表明,教化与关爱得到了员工及其家人、客户的积极支持与反馈,而以往企业的家文化主要特征是利益分配的内外有别,未反映出无差别的教化与关爱功能。以此可知,超家族主义的实践内容殊异于以往的家文化,且在范围上更具有推广性。以往家文化秉持特殊主义的信任取向,而超家族主义基于以上实践,在全体员工中形成了一种普遍的信任;不同于家族主义及其泛化对关系纽带的依附,超家族主义通过员工对共同价值观的认同来维系企业“家族”中的信任;其机理虽然不同,却仍可发挥胜似家族的凝聚力。总体而言,超家族主义突破了以往企业的家文化在基本内容、适用对象与信任机制方面的局限,其纵向的机理与横向的范围都超越了家族主义及其泛化效应的关系容量,在形态上具有更广泛的适用空间,与企业自身的需求更相适应。它发扬了家文化适用于人与企业协同共生的普适性元素,在创造性继承家文化优良价值的同时,也创新性地发展了家文化在当代的价值。

2. 超家族主义的内涵界定

以往文献对家文化在管理领域的讨论主要聚焦于家族主义及其泛化的理论概念,集中探讨相关议题的时期为20世纪80年代末期至2000年初。由于家文化为中国社会的本位文化,根深持久地影响着华人组织单位,在发挥着家族优势的同时,也存在着在企业家族与一般员工之间难以建立广泛信任关系的局限。

近年来,一些文献捕捉到了家文化运用于企业的新动态,如一些企业开始自发组织对员工的教化活动(程雪莲等,2019;常赛超等,2020),给予无血缘关系的员工以“家人”身份,或将此举称为“拟家庭化”的管理(黎红雷和Wang,2016)。也有研究发现,家文化意味浓厚的中国企业中也存在“类亲情”的情感交换关系,认为类亲情交换对员工情感承诺、组织忠诚、工作绩效、角色内行为、组织公民行为上的解释力均高于社会交换关系(朱苏丽等,2015)。而企业对“拟家人”员工一般采用利他主义的情感组织逻辑(胡国栋,2014),提倡利他等超越传统家族主义观念的当代价值理念。这些新的尝试为企业带来了活力,在企业、员工、社会的相互关系中可实现互惠,推动多方的良性发展(晁罡等,2019)。以上研究表明,家文化在管理上的应用出现了新的内容,但近年的研究尚未从文化根基上厘清新型家文化实践机理及内涵,而“超家族主义”这一概念较好地反映了这一文化现象和新型管理实践。

据此,本研究将这一概念界定如下:超家族主义是一种新型的家文化形态,它表现为企业视员工如家人,并通过企业对员工的育德传家和爱众齐家等家文化建设路径,建构双方的共享价值观,最终实现了企业与员工之间的高度信任和共生。具体而言,这些企业不局限于以往中国企业通过血缘、熟人等关系为纽带构建家文化的方式,而是秉持中国传统家文化重德性、重亲情的理念,在管理实践中通过对全体员工全方位的德行教化和一视同仁的情感关爱,企业上下以共享伦理价值观为纽带形成了胜似一家的企业“家族”氛围,并最终表现出人企共生的状态。本研究遵从扎根理论对实质性编码、理论性编码的检验要求,再通过文献与编码的持续比较,提炼出超家族主义这一新概念,理论建构过程清晰,由此判定研究达到了理论饱和。

五、结论与讨论(一)研究结论

超家族主义发扬中国传统家文化中育德传家、爱众齐家两种重要路径,推广至全员实践,实现了对传统家文化的创造性继承;超家族主义基于共享价值观的认同来深化员工与企业的相互信任,从而突破对关系信任的依附,实现了对传统家文化的创新性发展。超家族主义对家文化的各项实践采取扬弃的态度,既不一味摒弃,也不趋于苟同,而是借用家文化在中国社会的本位影响力来发挥广义的“家”之凝聚力,因此更加适用于员工与企业之间的共生互促和协同发展。总之,超家族主义既契合于中国人对家的温情期盼,又符合于商业时代对企业的发展要求,因而具有更加广阔的适用空间,代表着家文化在当代与未来的发展方向。

(二)理论贡献

1. 提出了反映当代中国企业新型家文化实践的“超家族主义”这一新概念。此概念既继承了家文化更加契合于中国人的情感世界之文化元素,又在基本内容、实践范围及信任机制上超越了以往企业的家文化局限性,是当代企业发展出的一种新型的家文化形态。

2. 梳理了超家族主义在企业的运作机理。超家族主义主张企业“大家长”首先要德性垂范,并推动全员参与家文化实践,使德性教化真正落地,情感关怀深入人心,切实发挥家文化育德传家、爱众齐家的两种路径,进而形成一套全员共享的价值观。随着此类家文化活动的不断开展和深入,超家族主义对员工与企业双方均有助益,其成效表现为,员工收获了物质与精神的双重幸福,企业形成了德礼相辅的和谐风貌,人企双方最终实现了相互成就和协同共生。

3. 分析了超家族主义对以往企业之家文化的超越。家族主义和泛家族主义企业更加强调任人唯亲,其社会关系是向外愈推愈薄,这种特殊主义的信任严重阻碍了企业的长期和持续发展。而超家族主义企业更加强调将信任建立在共享价值观的基础上,它们通过育德传家和爱众齐家等路径导入家文化,员工也基于文化认同来建立对企业的信任,因此它超越了以往企业的家族逻辑和有限信任,拓展了家文化在企业的应用范围,发挥出了不是家族而更胜家族的凝聚力。

(三)拓展讨论与管理启示

1. 怎样超越家族企业的狭隘信任和经营困境?超家族主义又能发挥怎样的影响?以往企业的家文化因过于强调血缘和特殊信任,因此表现出一种较为封闭的圈层特色,在高人口流动、高数字化的当今社会,使企业在人事任用、企业发展方面均出现危机(吕力,2016;齐善鸿和李亚楠,2017),其任人唯亲的用人原则难以适应当前的市场与经济体制变革(朱贻庭,2003)。为此,中外许多家族企业做出了去家族化的尝试,如日本企业注重家道的传承胜于家嗣,采用“家元制度”,通过师徒、招婿、养子继承制等方法吸纳非家族成员,建构虚拟血缘,保障家道的传承(山本七平,1995;尚爻,2019)。中国企业则采用提升非家族高管比例的尝试,以提升企业的经营业绩和创新水平(徐晋等,2019;王藤燕和金源,2020)。但也有研究表明,去家族化的改革很难彻底实施,并会导致企业陷入更多复杂冲突,阻碍企业长足发展(吴超鹏等,2019)。

事实上,文化的力量是强大的,中国情境下的家文化也是根深持久,“家事”与“企业事”终究难分彼此,去家族化并非长久之计。超家族主义既没有一味地摒弃家文化,也没有拘泥于家族逻辑,而是萃取了家文化中的优良价值,发挥育德传家与爱众齐家之优势,因此更贴近员工内心对“家”的天然认同和情感期待。企业将员工视为“家人”或“子女”,在人事选拔方面不再依靠关系,而是依靠其对共享价值观实践的成效来选贤任能,从而实现了家文化的良性转化,使内外有别、信任不足的家文化“怪圈”不攻自破。这一新型的家文化形态和机理更具有普适性,更适用于企业与人的协同发展,代表家文化在未来的发展方向,因此不失为解决当代企业的家文化困境之一剂良方。

2. 从强调企业家的权威转向强调垂范,是家文化成功实现优化的要诀。在以往企业的家文化实践中,一些家长式领导不同程度表现出权威、仁慈、德行等特质,但有研究发现,三种特质往往难以良性协调。华人社会的“人治主义”倾向使领导者惯于使用权威逻辑,权威和仁慈难以在同一领导者身上共存(Redding和Wong, 1986;李珲等,2014),这也导致过去企业中德性、仁慈与企业制度的配合不佳。超家族主义更强调企业家亲身垂范的重要性,企业家们更认同“积善之家,必有余庆”和“行有不得,反求诸己”,积善行德既不是对自身的束缚,也不是用来要求他人的工具。企业家唯有首先以德行垂范感召员工,方能真正得到员工内心的认可与感动,与企业守望相助,从而真正突破关系纽带的内外差异,实现企业与员工的高度信任和共生共荣。

(四)局限与展望

目前6家案例企业均对传统的家文化进行了良性转化,规避其负面作用,发扬其积极作用。对比以往的家文化实践,超家族主义确实展现了更适用于当前商业时代的特性。但是本研究的发现也表明,超家族主义发挥成效的关键在于企业家个人修身尚德、亲身垂范,长期持续地感化员工,这样才能使家文化深入人心,发挥人企共生的效果。这些都需要企业家对传统德性价值有着高度的认知与坚持,并将企业联系的纽带建立在共享价值观之上;如果企业家自身仍私心较重,或不能垂范力行,就很难实践超家族主义的文化理念和管理机制,因此超家族主义也存在适用边界。

此外,虽然超家族主义的概念诞生于践行中华优秀传统文化的一类企业,但并不意味着其他情境下的企业没有超家族主义的实践。不同的社会背景与企业类型中都可能涌现出超家族化的尝试,可从文化、制度与技术等方面来延展超家族主义的内涵。因此,超家族主义的跨案例、跨情境研究在未来仍然值得继续深耕。

超家族主义仍是一种新的文化现象,如何将其拓展到更多行业,如何采用更新颖多样的形式吸引更加广泛的人群,如何结合不同的企业情境采取更加灵活的制度措施,均存在进一步研究的空间。

① 作者注:本文曾荣获2021年度李占祥管理哲学优秀论文奖、2021年度茅理翔家族企业研究优秀论文奖二等奖。感谢宁波诺丁汉大学商学院李平教授、兰州大学管理学院贾旭东教授、中山大学管理学院李新春教授、朱沆教授及匿名评审人对本文提出的宝贵建议。作者文责自负。

| [1] | 曹影. 教化的缘起及其意蕴[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版), 2006(3): 31–33. |

| [2] | 常赛超, 陈春花, 晁罡, 等. 儒家文化缓解员工工作压力的作用机制研究[J]. 外国经济与管理, 2020, 42(5): 105–120. |

| [3] | 晁罡, 钱晨, 陈宏辉, 等. 传统文化践履型企业的多边交换行为研究[J]. 中国工业经济, 2019(6): 173–192. |

| [4] | 陈斌开, 陈思宇. 流动的社会资本——传统宗族文化是否影响移民就业?[J]. 经济研究, 2018, 53(3): 35–49. |

| [5] | 陈宏辉. 家族制企业管理模式的演进——基于泛家族主义文化视角的思考[J]. 社会科学, 2003(7): 124–128. |

| [6] | 陈其南. 传统家庭制度与企业组织[A]. 陈其南. 婚姻、家族与社会[M]. 台北: 台北允晨文化公司, 1986. |

| [7] | 程雪莲, 晁罡, 王磊, 等. 文化复兴背景下中国企业书院的使命研究[J]. 管理学报, 2019, 16(7): 977–986. |

| [8] | 储小平. 家族企业研究: 一个具有现代意义的话题[J]. 中国社会科学, 2000(5): 51–58. |

| [9] | 储小平. 中国“家文化”泛化的机制与文化资本[J]. 学术研究, 2003(11): 15–19. |

| [10] | 代吉林, 李新春. 家族逻辑、企业逻辑与家族企业成长——S公司案例研究[J]. 管理学报, 2012, 9(6): 809–817. |

| [11] | 费孝通. 试谈扩展社会学的传统界限[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2003, 40(3): 5–16. |

| [12] | 胡国栋. 中国本土组织的家庭隐喻及网络治理机制——基于泛家族主义的视角[J]. 中国工业经济, 2014(10): 97–109. |

| [13] | 贾旭东, 谭新辉. 经典扎根理论及其精神对中国管理研究的现实价值[J]. 管理学报, 2010, 7(5): 656–665. |

| [14] | 李珲, 丁刚, 李新建. 基于家长式领导三元理论的领导方式对员工创新行为的影响[J]. 管理学报, 2014, 11(7): 1005–1013. |

| [15] | 李新春. 信任、忠诚与家族主义困境[J]. 管理世界, 2002(6): 87–93,133. |

| [16] | 李新春, 贺小刚, 邹立凯. 家族企业研究: 理论进展与未来展望[J]. 管理世界, 2020, 36(11): 207–228. |

| [17] | 梁强, 王博, 宋丽红, 等. 制度复杂性与家族企业成长——基于正大集团的案例研究[J]. 南开管理评论, 2020, 23(3): 51–62. |

| [18] | 吕力. 泛家族式组织的成员身份、行为与结构[J]. 商业经济与管理, 2016(5): 47–56. |

| [19] | 潘越, 宁博, 纪翔阁, 等. 民营资本的宗族烙印: 来自融资约束视角的证据[J]. 经济研究, 2019, 54(7): 94–110. |

| [20] | 齐善鸿, 李亚楠. “家文化”对家族企业可持续成长破坏力研究[J]. 管理学报, 2017, 14(8): 1143–1152. |

| [21] | 山本七平著, 莽景石译. 日本资本主义精神[M]. 北京: 三联书店, 1995. |

| [22] | 尚爻. 日本企业经营理念的历史考察——以家训·家宪·社训为中心[J]. 现代日本经济, 2019(4): 56–66. |

| [23] | 孙光国, 戴明禹, 滕曼茹. 攻不破的“家族化怪圈”: 家族 主义文化驱使企业重回家族化治理模式吗? [J/OL]. 南开管理评论, 1-16. http://kns.cnki.net/ kcms/detail/ 12.1288.f.20220314.2232.005.html, 2022-05-26. |

| [24] | 谭庆美, 苏江奇, 哈柳宇. 家族涉入、亲缘关系组合与 盈余管理[J/OL]. 管理工程学报, 1-12. https://kns.cnki.net/ kcms/detail/ detail.aspx?dbcode=CAPJ&dbname=CAPJLAST& filename=GLGU20220218005&uniplatform=NZKPT& v=_6D3yca4QpMmc5NTd7IXdYWDoZjk1Qhlh40yS-Ohk5k5HBtiEBMmF7zhEoFV6aoB, 2022-05-26. |

| [25] | 陶厚永, 章娟, 李玲. 差序式领导对员工利社会行为的影响[J]. 中国工业经济, 2016(3): 114–129. |

| [26] | 王藤燕, 金源. 去家族化能缓解企业融资约束吗?[J]. 外国经济与管理, 2020, 42(6): 139–152. |

| [27] | 吴超鹏, 薛南枝, 张琦, 等. 家族主义文化、“去家族化”治理改革与公司绩效[J]. 经济研究, 2019, 54(2): 182–198. |

| [28] | 徐晋, 郑晗, 赵婷婷. 民营企业“去家族化”能促进企业创新吗[J]. 财经科学, 2019(9): 63–72. |

| [29] | 许烺光著, 彭凯平, 刘文静译. 美国人与中国人: 两种生活方式比较[M]. 北京: 华夏出版社, 1989. |

| [30] | 杨国枢. 家族化历程、泛家族主义及组织管理[M]. 台北: 台北远流出版公司, 1998. |

| [31] | 于晓东, 刘小元. 不同类型亲属关系如何影响家族企业治理——基于中外研究的文献回顾与理论归纳[J]. 经济管理, 2017, 39(4): 195–208. |

| [32] | 岳庆平. 家族文化与现代化[J]. 社会科学战线, 1994(6): 107–117. |

| [33] | 郑伯埙. 差序格局与华人组织行为[J]. 中国社会心理学评论, 2006(2): 1–52. |

| [34] | 朱苏丽, 龙立荣, 贺伟, 等. 超越工具性交换: 中国企业员工—组织类亲情交换关系的理论建构与实证研究[J]. 管理世界, 2015(11): 119–134,160. |

| [35] | 朱贻庭. 走出“家族主义”——谈民营企业发展面临的自我改革[J]. 道德与文明, 2001(1): 23–26. |

| [36] | 朱贻庭. 中国传统经济伦理及其现代变革论纲[J]. 伦理学研究, 2003(1): 30–35. |

| [37] | Charmaz K. Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis[M]. London: SAGE, 2006. |

| [38] | Glaser B G. Doing grounded theory: Issues and discussions[M]. Mill Valley: Sociology Press, 1998. |

| [39] | Glaser B G, Strauss A L. The Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research[M]. New York: Aldine Publishing Company, 1967. |

| [40] | Greif A, Tabellini G. The clan and the corporation: Sustaining cooperation in China and Europe[J]. Journal of Comparative Economics, 2017, 45(1): 1–35. |

| [41] | Levy M J. The family revolution in modern China[M]. New York: Octagon Books, 1963. |

| [42] | Madison K, Daspit J J, Turner K, et al. Family firm human resource practices: Investigating the effects of professionalization and bifurcation bias on performance[J]. Journal of Business Research, 2018, 84: 327–336. |

| [43] | Redding G, Wong G Y Y. The psychology of Chinese organizational behaviour[A]. Bond M H. The psychology of the Chinese people[M]. Hong Kong, China: Oxford University Press, 1986. |