2022第44卷第10期

2.复旦大学 管理学院, 上海 200433

2.School of Management, Fudan University, Shanghai 200433, China

习近平总书记在第一届全国文明家庭表彰大会的讲话中强调,中华民族传统家庭美德铭记在中国人的心灵中,融入中国人的血脉中,是支撑中华民族生生不息、薪火相传的重要精神力量。对于家族企业来说,传统意味着代代相传的共同信仰、故事、仪式、惯例和遗产,它不仅有助于延续家族的信念与实践(Erdogan等,2020),也有助于在几代家庭成员之间建立联系并创造团结(Dacin等,2019)。例如,李新春和邹立凯(2022)对日本长寿家族企业的研究就发现,制墨、料理、清酒酿造和纺织等传统行业存在着大量世代相传的家族工艺传统与家族文化传统。因此,家族企业成员通常会将传统视为传承过去的遗产,这些遗产需要加以保护并传给后代。传统作为成功家族企业的基本要素,被认为是家族企业化解创新悖论和继承悖论的主要机制,而家族企业的长寿也越来越与其成功管理传统的创造、维持和代际传承的能力息息相关(Suddaby和Jaskiewicz,2020)。令人遗憾的是,与过去相关的“组织传统”在家族企业研究中仍未得到足够的重视(李新春等,2020)。

从家族企业社会责任来看,高水平的家族涉入通常是家族企业履行社会责任的重要驱动因素(Mariani等,2021),然而,相关研究通常聚焦在基于家族所有权的家族控制,并没有深入探究家族传统与家族企业社会责任之间的关系。尽管一些慈善捐赠的研究已经预示着家族企业社会责任具有代际传承的特征(邹立凯等,2020),但是到目前为止,家族传统与家族企业社会责任仍然是很少存在交集的两个研究领域。此外,对家族企业传统的研究侧重于传统的概念内涵、形式及其在处理创新悖论和继承悖论中的具体机制,很少涉及传统的价值取向问题——传统是否有“好”“坏”之分?家族企业对传统的价值评判标准在依据其自身价值观的同时,是否也受到家族企业所处地域的历史文化的影响?例如,中华民族传统家庭美德、家风、家教隐含着对传统的价值判断,那么深受其影响而形成的家族传统,对中国家族企业履行社会责任究竟会产生怎样的影响?家族企业承担社会责任的过程中是否会对家族传统的建立、保管、继承、演化产生反向作用?这些问题都有待进一步的研究予以明晰。

基于上述背景,本文选取九如城集团(以下简称九如城)进行案例研究。九如城是一家从事康养服务的家族企业,经过十余年的发展,已经成为中国养老服务领域的头部企业。九如城不仅在“慈孝”“积善”“礼法”等领域形成了鲜明的家族传统,在履行企业社会责任方面也取得了突出成绩,是中国公益慈善领域最高政府奖——“中华慈善奖”的获奖企业。本文基于“传统约束论”和“传统资源论”整合的视角(Dacin等,2019),着重考察家族传统与家族企业社会责任之间的互动关系。其中,“传统约束论”通常视传统为静态或可能衰落但能够约束和改变被动参与者的因素,有助于理解家族传统对家族企业履行社会责任的约束性影响机理;而“传统资源论”则视传统为可以积极管理的动态资源,有助于理解家族企业社会责任实践可能对家族传统产生的能动性作用。本文表明,东方文化背景下所形成的“慈孝”“积善”“礼法”等家族传统,凭借其鲜明的价值取向,构成了中国家族企业履行社会责任的独特伦理基础和动力源泉;而家族企业履行社会责任的实践过程也将对家族传统的重新解释、内涵延展和弘扬传承产生深远的影响。本文有助于厘清东方文化背景下家族传统与家族企业社会责任之间的模糊关系,深化理论界对家族涉入影响家族企业社会责任的深层机理的认识,明确家族传统在家族企业发展中的演化规律。在迈向共同富裕的当下中国,本文在推动家族企业更好地履行社会责任和弘扬优秀家族传统方面也具有实践指导价值。

二、文献综述(一)家族企业的传统

“传统”(tradition)是管理学领域经常被使用但很少形成一致性意见的概念。Shils(1981)认为传统是世代相传的信仰、习俗和象征性实践的模式。Dacin和Dacin(2008)在早期研究中将传统定义为“组织中一种鲜活的社会安排,其注入了从对过去的解释中获得的价值和意义”,后来又将该定义修订为“用以表达对共同过去的认同,有意识地传递的信仰与实践”(Dacin等,2019)。对传统的研究可以跨越团体、组织和社会等多个层次。与社会学和历史学侧重从宏观层面关注社会传统和历史传统不同,管理学更倾向于关注组织层面的传统,强调其凸显了某种重要的保管和传播机制,可以提供关于集体组织现象在几代人之间持续存在的新见解(Dacin等,2019)。与更早关注传统这一现象的文化人类学、社会学一脉相承,管理学领域早期秉持的是“传统约束论”的视角,即将传统视为现代性的对立物,是静止不变或可能衰落的实体,能够约束或改变被动的参与者。该视角对于传统如何塑造个人、群体和组织提出了重要见解,但很少关注参与者如何反过来塑造组织,使得传统与组织文化之间难以区分。而“传统资源论”的视角则认为传统可以与现代性共存,强调传统是可以进行积极管理的动态资源,它更加关注传统的变化性与多元性、传统的保管以及传统的开放式结果(Shoham,2011)。实际上,上述两种视角都难以单独解释传统与行动者的互动过程随着时间推移所发生的相互转变的规律,因而,将上述两种视角整合起来已经成为当前组织传统研究的新趋势(Dacin等,2019)。

由于家族企业是研究过去、现在及未来双向关系的最佳实践背景,因而对传统的研究已经成为家族企业研究领域一个重要的关注点(Lumpkin等,2008)。例如,传统在家族企业创新的独特性或者为什么会阻碍创新(De Massis等,2016),如何管理家族企业的传统品牌标识(Lee和Shin,2015),以及如何依托传统建立家族企业的社会情感财富(Brinkerink和Bammens,2018)。越来越多的研究关注到了传统在家族企业认同和决策中所起的基础性作用,但总体来看,家族成员在创造、维持和改变家族企业传统方面的能动性作用在很大程度上仍然未被充分了解(李新春等,2020;Suddaby和Jaskiewicz,2020)。

从“约束论”视角来看,传统不变的核心塑造了家族企业的身份和运作方式,通过激励下一代接受和实施它,从而为家族企业的代际延续发展铺平了道路(Dacin和Dacin,2008)。然而,共同的信仰、仪式、实践和遗产等传统虽然有助于家族企业持续发展,但一定程度上也可能会导致家族企业出于尊重传统和保持一致身份的需要而面临创新悖论与继承悖论的挑战。这就需要进一步整合“资源论”视角,将传统视为某种资源和一个具有固定成分和可塑成分的混合结构。例如,Erdogan等(2020)的研究表明,与以往传统阻碍创新的固有认识不同,传统也可以成为家族企业创新的重要资产,家族企业不仅可以利用传统资源(如家庭价值观和信仰、产品标志)进行创新,还可以利用创新资源(如新技术、新知识等)延续传统,从而有助于克服家族企业的创新悖论,即家族企业保持传统与适应变化之间的矛盾。李新春和邹立凯(2022)的案例研究发现,日本长寿家族企业的创新方式主要体现为对传统知识的学习、传统工艺与现代技术的结合以及让新产品蕴含鲜明的传统风格。Suddaby和Jaskiewicz(2020)的研究也表明,将传统视为包含固定和可塑成分的混合结构,有助于家族成员运用修辞性技巧从下一代的语境中不断重新解释家族企业的传统,赋予其新的意义与内涵,而不是从传统创立人的语境中进行简单字面解释。因此,管理传统已经成为家族企业不可或缺的关键能力。

(二)家族企业社会责任的驱动因素

近年来,家族企业社会责任实践获得了越来越多的关注,相关研究围绕家族企业与非家族企业社会责任的异质性、家族企业社会责任的前因(如家族涉入、伦理与宗教、社会情感财富)、影响结果(如财务绩效、声誉、创新和可持续性)等领域形成了日益丰富的成果(陈凌等,2008;Mariani等,2021)。

已有文献对家族企业社会责任驱动因素的关注,主要涉及以下领域:一是家族涉入,研究表明高水平的家族涉入是较高社会责任参与度的重要前因,研究重点是基于家族所有权的家族控制(Faller和Knyphausen-Aufseß,2018;Ye和Li,2021)。二是伦理与宗教,相关研究认为家族企业社会责任实践可以是基于道德和文化因素驱动,企业家的信念和价值体系、精神信仰和价值观等是家族企业社会责任的动机之一(Feliu和Botero,2016;Bhatnagar等,2020)。三是社会情感财富,其通常被认为是家族企业开展社会责任实践的重要特征和动机之一(Li等,2015),家族企业出于对社会情感财富的追求,可能会倾向开展更多的社会责任行动(Lamb和Butler,2018 ;Labelle等,2018)。Marques等(2014)的研究也发现更高水平的家族涉入意味着更高的认同感和承诺,而这反过来又是更高的企业社会责任参与的驱动因素,这实际上突破了以往从家族所有权和家族控制等角度研究企业社会责任动机的惯例,更加关注社会情感财富中基于价值观、情感依恋等因素所产生的影响。

目前鲜少有文献将家族传统与家族企业社会责任建立关联,仅有少量研究关注了与传统相关的家族传承与家族企业社会责任(尤其是慈善捐赠)之间的内在关系(邹立凯等,2020)。这些研究表明,具有传承意愿的家族企业更倾向于投入社会责任实践,目的是促进企业跨代之间的可持续经营(Pan等,2018;Feliu和Botero,2016),以及确保家族价值观的持续性与家族延续。对处于传承阶段的家族企业而言,如何确保下一代顺利接班以及实现传承过程中家族和谐、情感凝聚及家族认同等显得尤为重要(邹立凯等,2020)。研究表明,社会责任实践活动可以维护家庭团结(Breeze,2009)、家庭凝聚力(Schwass和Lief,2008)、家庭和谐(Zellweger和Nason,2008)以及家庭价值观(Dou等,2014),是培育家族文化和家族身份的重要工具。同时,由于中国具有不同于西方的社会结构和文化特征,家庭或家族的社会功能及其对家族成员的影响力更为强大,家族精神或遗产在家族成员之间的培育及传承对推动家族企业社会责任行为具有不容忽视的影响。

(三)理论缺口与本研究切入点

总体来看,现有理论研究主要存在以下缺口:(1)现有研究虽然承认东方文化背景下中国家族企业传承中的独有文化特征,但从组织传统的角度开展的研究比较少,大多将传统视为文化的子集而未加以区分,对于东方文化背景下家族传统对家族企业的影响仍然缺乏比较深入的了解。传统在某种意义上总是植根于起源或中心地点的背景。传统在时间、意识形态和地理环境上或多或少都具有某种粘性,可以视为是一系列独特的政治、经济、社会和文化条件的最终结果,此外传统也是规范性的,存在价值取向的选择问题,而已有研究较少涉及。因此,有必要进一步在东方文化情境下进一步挖掘中国家族传统的独有特征及其对家族企业的特殊影响。(2)管理学领域包括家族企业领域对传统的研究几乎没有与家族企业社会责任研究存在太多交集,已有研究关注到家族涉入和社会情感财富对企业社会责任的驱动作用,但一方面,家族涉入大多关注的是家族所有权,另一方面,家族企业社会情感财富对家族传承、家族团结与家族身份认同等非经济目标的追求虽然与传统密切相关,家族企业社会责任研究也关注到代际传承所产生的影响,但在家族企业背景下直接探讨传统、社会情感财富和社会责任之间关系的研究并不多见,对其具体的关系机理仍然有待进一步研究。

基于上述理论缺口,本文着重关注的研究问题是:(1)从“传统约束论”来看,中国家族企业运行中所涉及的家族传统及其所具有的关键性特征,对家族企业社会责任意识及行为可能会产生怎样的影响?(2)从“传统资源论”来看,家族企业社会责任实践对家族传统的解释、内涵延展及传承会产生怎样的作用?本文对九如城的案例研究,将是针对上述缺口和问题开展的进一步探索。

三、研究方法(一)方法选择

本文采用案例研究方法,理由是:首先,本研究探讨家族传统与家族企业社会责任之间相互影响的机理与过程,而案例研究方法特别适合解决此类“为什么”和“怎么样”类型的研究问题(Yin,2014);其次,家族传统往往根植于产生地和产生时间所对应的历史文化背景,具有高度的情境依赖性,同时,家族传统与家族企业社会责任之间的关系机制问题,较为新颖和独特,相关研究很少,而案例方法适宜针对新颖现象开展理论建构,且单案例的研究设计可以最大程度保证案例研究的深入度和信息获取的丰富性,有助于扎根特定的具体情境归纳与总结出新的理论框架(Pan和Tan,2011)。

(二)案例选择

本文选取的案例企业是九如城,其成立于 2009 年,前身是创立于 1998 年的江苏昆山中大建设有限公司。九如城的名称来源于《诗经·小雅》中的“九如”祝寿词,具有浓厚的中国传统文化底蕴。目前,九如城是中国养老十大品牌,国家“城企联动普惠养老专项行动” 首批签约企业,我国公益慈善领域最高政府奖——“中华慈善奖”的获奖企业,在2个直辖市,12个省份,63个城市开设康复医院,连锁运营养老机构208家、社区中心860家,拥有员工逾8 000人,总床位数超50 000张,服务惠及百余万家庭,已经成为“医、康、养、教、研、旅”相融合的康养服务综合运营商。

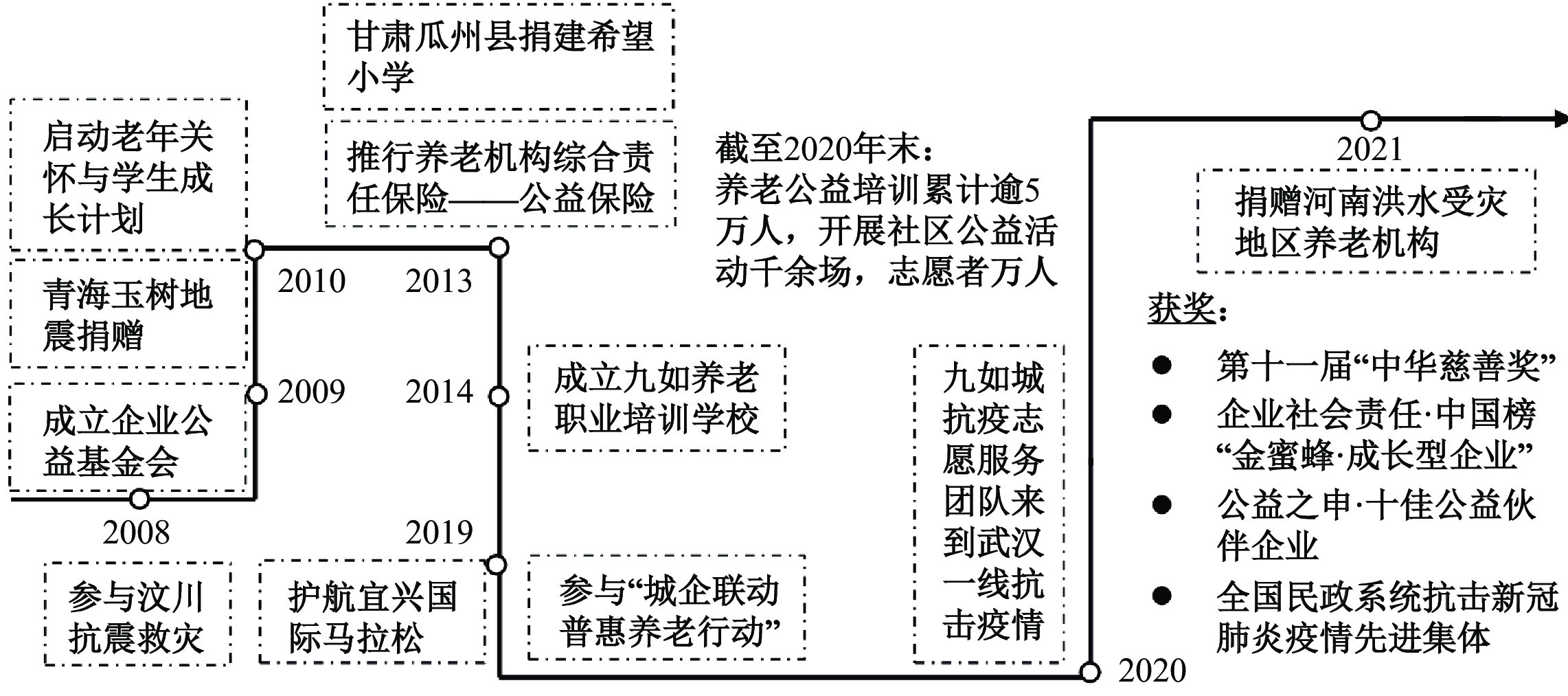

九如城是一家典型的家族企业,其所从事的养老服务运营本身就具有较强的公益与普惠属性,在家族传统和企业社会责任实践领域也产生了诸多可以观察的行动结果(如表1和图1所示)。该案例与本文的研究问题匹配性好,典型性强,为深入了解家族传统与家族企业社会责任之间的关系提供了良好的实践样本与研究机会。

| 类别 | 家族传统示例 | 主要内容 |

| 慈孝传统 | 家族慈孝故事 | 九如城内外广泛传扬着创始人家族的慈孝故事,如“母亲对祖母的关爱”“母亲住院的陪护故事”“武汉抗疫支援时父亲每天的亲情慰问”等 |

| 家书仪式 | 九如城延续着创始人家族长辈与晚辈之间沟通的“家书”传统,以此作为企业家与员工之间、上下级之间类似“家人”的沟通方式之一 | |

| 积善传统 | 家族积善故事 | 九如城内外广泛传扬着创始人家族的积善故事,如“祖父在青黄不接时开仓放粮”“祖母善待卖针线的老人和救助乞丐”等 |

| 善因福报信仰 | 通过创始人祖母的家训及相关故事,在九如城内外广泛传扬创始人家族的善因福报信仰 | |

| 礼法传统 | 家族礼法故事 | 九如城内外广泛传扬着创始人家族的礼法故事,如“父亲的待人接物礼仪”“父亲的公正处事原则”等 |

| 家族礼法规矩 | 九如城恪守着创始人家族的礼法规矩,如“圆桌吃饭的规矩”“坐姿站相要求”“家族传承的经商规矩与商道原则”等 |

|

| 图 1 九如城的社会责任实践活动示例 |

(三)数据收集与分析

本文对案例企业的数据收集情况如表2所示,主要包括了企业内外部文献资料获取、九如城创始人(以下用董事长代指)的访谈、九如城管理团队和基层员工等相关人员的访谈,同时还对九如城下属宜兴养老综合体、上海淀山湖福利院、朱家角社区为老服务中心等进行了实地考察。本文采用多种证据来源进行三角验证,既包括企业家,也涵盖了不同层次的管理者、基层员工、长者客户及相关政府领导,这有助于确保研究资料的可信度与准确性,可以将印象管理、回忆偏差和事后合理化偏差尽可能降到最低限度(Huy和Zott,2019)。

| 时间阶段 | 类型 | 内容与编码 |

| 2020年

10—12月 |

文献资料 | 九如城董事长讲话文本(编码为N1)、企业家个人公众号和企业公众号文章(编码为W1)、企业内刊与书籍(编码为N2)、企业社会责任报告(编码为W2)、媒体采访报道(编码为W3) |

| 2021年

1—9月 |

访谈资料 | 对九如城董事长的深度访谈,其中昆山1次、无锡2次、常州1次、上海3次、线上4次(编码为F1) |

| 2021年

3—7月 |

访谈资料 | 对九如城的管理团队、基层员工、政府民政部门领导及九如城所属养老院的入住长者进行访谈交流(编码为F2) |

数据分析主要参考Pettigrew(1990)和Gioia 等(2013)的策略,采用一阶/二阶的结构化数据编码分析方法,使用忠实于受访者所用语言的“一阶分析”和使用以研究者为中心的概念、主题和维度的“二阶分析”,产生严谨的质性分析结果,展示数据与新归纳概念之间的联系并形成聚合构念。一共提炼了15个一阶概念,将指向共同核心概念的进行归纳,形成5个二阶主题和2个聚合构念(如图2所示)。在数据分析过程中与企业人士、家族企业及东方管理研究专家反复沟通,确保资料的真实性与准确性,同时尽可能提高编码的客观性。通过在理论思考、数据资料及文献观点之间反复地比较与迭代,不断完善研究观点直至形成稳健和全面的理论框架。

|

| 图 2 案例编码的数据结构 |

(一)家族传统影响家族企业社会责任

中华民族历来重视家族传统,特别是那些具有普遍示范意义的内在价值信仰,通过家风、家教和家训等方式传承下来,影响了一代又一代的中国家庭。一方面,这些长期形成的传统蕴含着中华民族的基因,彰显了中华文化特质,植根在中国人内心,凸显了中国人的精神归宿和心灵寄托,潜移默化地影响着中国人的思维方式和行为方式,在广大民众心中具有牢不可破的地位和很强的吸引力、亲和力与感召力(田旭明,2016);另一方面,中国传统上“家国一体”的关系认知,也让家族传统成为整个社会一切伦理关系的基石,特别是占据主导地位的儒家道德观将家庭中的“孝悌”视为一切道德的根本,并用以处理社会上的各类关系,进而形成了一整套以家庭道德为核心的伦理道德体系(丁文,1998)。因此,与西方社会相比,中国家族传统所蕴含的道德信仰不仅影响力更为强大,而且具有明显不同的特征与作用机理。从九如城的案例来看,其家族所具有的“慈孝传统”“积善传统”和“礼法传统”等价值理念对其履行企业社会责任产生了不容忽视的影响(参见表3)。

| 二阶主题 | 一阶概念 | 典型证据援引 |

| 慈孝传统影响 | 传扬慈孝

故事 |

我的母亲给我印象最深的,是她对我奶奶的关爱。冬天给老人添置衣物和取暖设备,夏天帮老人更换电扇和凉席一类的事,母亲总是提前想到并及时做好,让我奶奶得到很好的照顾。这些事情看似微不足道,其实对我后来成长影响很大(N2) |

| 推行慈孝

仪式 |

像我们云龙院就有这样的规定,每一个月有一张免费的床位,就是看谁的子女来得最多,看望最多,这是第一个。我们第二个做法就是来一次看三个老人,这意味着你的一次看望可以让自己父母享受到三次被看望(F1) | |

| 响应长辈

召唤 |

我至今仍然记得十多年前父亲跟我说过的一句话,希望我多关注养老行业,为家乡做点事,为家乡的老人们做点事(W1) | |

| 慈孝情感

支持 |

我知道父母的心,在大是大非面前,他们一定会站在我身边!无条件地支持我……昨天早上看到父亲为我们(抗疫团队)写的家书,我内心更是百般滋味。拳拳父母心,一字一句间,都是父亲对我的支持与祝福,给予了我不断前行的勇气和能量(N2) | |

| 慈孝责任

行动 |

九如城最初成立的慈善基金会,就聚焦“一老一小”,启动了“老年关怀”和“学生成长”计划,在多个社区设立“尊老社”(W1) | |

| 积善传统影响 | 传扬积善

故事 |

做人这方面,我和大家分享个故事,我奶奶略懂医术,那时在农村充当“接生婆”的角色,但从不收人家钱……遇到乞丐她都会拿吃的给他们……所以她去世的时候,全村的人给予她“好人”的评价。她教育我们,帮助别人比去接受别人的帮助好,所以有能力去帮助他人的时候,一定要去帮助。所以,在我们家,不论是我父亲、我、还是家里的小孩,都必须要谨记(N1) |

| 信奉善因

福报 |

我们要相信老天有两本账,一本是你做好事的,一本是你做坏事的,他会清清楚楚帮你记住……我们每一个人都要相信,一切皆因果,只要时机成熟。所以我们现在做的事情,真的除了一份工作,除了一份工资,除了一种事业以外,更多的是为自己积累福报,为社会积累福报(N2) | |

| 礼法传统影响 | 传扬礼法

故事 |

父亲在我心目中,和蔼、正直,做事有原则,待人要讲礼貌。当年他是村上的生产队长,有时经常要处理一些邻里街坊之间的琐事,家里也经常会有人来找他解决问题。给我印象最深的是,每每家里有人来,不管来的是谁,父亲首先要端一张凳子给他坐,再倒一杯水给他,然后再开始说理讲事。事后,我问他的时候,他说这是礼貌,是对他人的尊敬,不管他人过来有什么样的怨气、怒气,或是不解,我们都应该以礼相待。父亲又是一位十分讲原则的人,处理事情公正客观(N2) |

| 推行礼法

仪式 |

去北京的14个小伙伴出发之前我也叮嘱过大家,坐要有坐相,穿衣服要有穿衣服的样子,脚应该怎么放,应该怎么坐,这些都应该是你们父母教的,但由于你们父母这一代忙于其他的事,忘记掉了,那我来帮你补这个课(N1) | |

| 正心奉道

建设 |

正是在家庭这样正的教育氛围下,我对“正心”有了深刻的理解和认知……也正是在这样的“正心”驱动下,这么多年来,不管是顺境还是逆境,我都在坚持对这样一份正的事业执着的追求(N2) |

1. “慈孝传统”与家族企业社会责任

“孝敬父母、慈爱子女”是中华民族的优良道德传统,也是中国家庭代际伦理的核心内容,对于中国传统社会维系家庭、社会的稳定及和谐发挥了巨大的作用,正所谓“为人子,止于孝;为人父,至于慈”(《礼记·大学》),“不孝不慈,其罪均也”(司马光《家范》)。“慈孝传统”中的“孝”逐步发展成为中国封建社会秩序的伦理支柱,其伦理精神主要体现为爱与敬,爱的精神进一步升华出对他人、国家、民族的责任感,敬与顺培育出中国人追求和谐、守礼温顺的价值原则;而“慈”作为一种伦理要求则潜在地起着维系亲子关系及其他伦理关系的作用,其伦理精神主要体现为慈爱,由慈爱衍生慈悲,升华为人们之间的同情、怜悯和恤爱之情(宋绍柱和张明,2008)。从九如城的案例来看,“慈孝传统”对企业社会责任的影响主要体现在:

第一,通过“传扬慈孝故事”和“推行慈孝仪式”建构了家族企业“慈孝责任”的伦理价值观基础。九如城董事长深受家族“慈孝传统”的影响,通过亲自创作演绎并宣讲家族“慈孝”故事、推行促进故事传播的文化活动及其他仪式性的制度安排,对于家族成员和家族企业员工建构形成以“慈孝责任”为核心的伦理价值观产生了重要影响。例如,企业家经常提及的“母亲对祖母的关爱”(F1/W1)、“为父亲建农场以顺从其不服老的精神”(F1/N1)、“母亲住院的陪护故事”(F1)、“武汉抗疫支援时父亲每天的亲情慰问”(N1/N2/W1)等故事在企业内外广泛流传。在仪式性实践活动方面,九如城流行“家书”这样的形式来表达慈孝传统(N2),既有企业家写给长辈、晚辈以及员工的家书,也有员工写给自己长辈、子女、九如城董事长及同事的家书。九如城还规定企业高管每月至少要有一天时间到基层养老院为长者做志愿服务以弘扬孝道传统(F1)。开设“孝道学堂”,帮助员工及长者家属学习孝道(F1/N1/N2/W1)。推行家属探望激励,长者入住养老院时和子女签订协议,规定每月必须探望的次数,每月评选探望次数最多的家属并给予费用减免,同时提倡家属不仅要探望自己的父母,还要探望相邻的两位长者(F1)。举办“守护天使”活动,由养老院内的长者、工作人员与志愿者组成“守护天使”小组,一位“天使”负责3—5位长者,在工作之余陪伴长者聊天,散步,购物等,加强对长者的精神关爱,通过在养老院内设置的“幸福树”和“立志墙”进行宣誓、签名、合影等仪式增强“守护天使”的荣誉感与使命感(W1)。举办“寻找最美孝爱人”活动,九如城联合地方广电传媒机构共同发起“九如城杯—发现身边的感人孝爱故事评选”大型公益活动,通过“最美孝爱人”的评选、故事分享这样的公益活动唤醒子女内心深处的孝和爱,在全社会重塑孝爱风尚,助推中华孝道传承(W1)。

第二,“响应长辈召唤”可以成为家族企业社会责任行动的重要动因之一。家族长辈的这种“召唤”既可以体现为“言传”——通过家训等语言形式对晚辈担当社会责任提出要求,也可以体现为“身教”——潜移默化地影响着家族晚辈的社会责任意识与行为。企业家坦承九如城投身养老事业是受到父亲的影响,企业家的社会责任很大程度上也来自于对父母言传身教的响应:“给父母最好的回报,那就是将这份道义传承,成为父母的骄傲,成为子女的榜样,我也在不停地思考如何才能成为父母的骄傲,成为子女的榜样,如何用自己的一生去践行对这个时代应有的贡献”(W1)。这意味着,“慈孝传统”很可能促使家族企业核心成员出于满足家族情感归属需要和履行基于血缘关系的家族义务等社会情感财富追求目的(朱沆等,2012),在家族长辈的“召唤”下更多地投身到社会责任实践之中。

第三,“慈孝情感支持”是家族企业持续担当社会责任的重要精神支撑力量。企业担当社会责任在短期内往往会与经济利润目标产生冲突,也会随之面临诸多阻力,要不要担当责任,还能够坚持多久?这些问题经常会困扰着企业和企业家。九如城从地产建设转型到具有公益与普惠属性的养老服务业,行业初期发展前景不明,收支难以平衡,在企业内部也遭遇了很大的阻力,一些高管不同意从利润更高的地产行业转型去做养老而选择离职,甚至连企业家自己也曾经一度质疑选择的正确性(N2)。然而,家族的“慈孝传统”为企业家提供了持续的情感支持:“当人家怀疑的时候,特别是你身边人怀疑的时候,你怎么去坚守?其实我爸讲过,但是他没在我单位里面说,他跟孙媳妇讲的,他说你爸是很辛苦的,你们要体谅他”(F1)。在武汉抗疫支援期间,面临着风险与不确定性,谁都难以平静,但家人给了企业家和九如城团队极大的心理支持:“后来得知儿子去了武汉,88岁的老父亲忍不住与儿子视频通话……父亲问的全是大家是否适应,工作环境是否安全,父亲是企业家的主心骨,团队奋战在一线,老人家还手书一封‘家书’为大家加油鼓劲”(W3)。从上述事例可以看出,“慈孝传统”为家族企业担当社会责任提供了必要的家族情感支持,成为企业家和企业不可或缺的精神力量源泉。

第四,“慈孝传统”有助于家族企业采取与之直接相关的社会责任行动。九如城最初成立的慈善基金会,就聚焦“一老一小”,启动了“老年关怀”和“学生成长”计划,在多个社区设立“尊老社”(W1)。后来,企业全面转型进入养老服务业,响应民政部门号召组织援鄂抗疫支援队赶赴武汉支援受困老人,以及推出以“孝爱家”为核心的长者幸福体系、员工幸福体系和家庭幸福体系(N2/W1),都与“慈孝传统”密切相关。企业家也将企业员工视为自己的子女加以爱护:“让员工尊严与爱同行,要让每一位员工得到尊敬,所以我们在组织活动时一定要有仪式感,我们的半年度会议、年终会议,给员工一定要有很好的仪式感,一句很温暖的话就能让他们开心”(N2)。这说明,与“慈孝”相关的家族信仰、习俗和象征性实践等“传统”会促使家族企业更多地关注与“孝道”(关爱长辈和长者)、“慈幼”(关爱晚辈、员工、长者子女)相关的社会责任领域,并采取相应的社会责任行动。中国家族企业“尊老爱幼”这一类的社会责任行动往往与其家族所具有的“慈孝传统”密不可分。

2. “积善传统”与家族企业社会责任

“积善之家,必有余庆;积不善之家,必有余殃”(《易·坤·文言》),这是中国善恶报应观在家族传承中的集中呈现。通过将家族、子孙后代纳入承报主体的范畴,使中国人具有了浓重的家族使命意识,这意味着中国人做事,不仅要考虑到行为对自身的影响,还要考虑到对子孙后代的影响,对于注重传宗接代、延续香火的中国人来说无疑是一种内在的警醒力量(张忠,2014)。对于九如城来说,家族的“积善传统”对企业社会责任的影响主要体现在:

第一,通过“传扬积善故事”建构了家族企业“慈善责任”的伦理价值观基础。企业家提到,“在我的家中,在我从小到大的生活中,我的长辈就是这样用最淳朴的语言、最真实的行动耳濡目染地影响着我,也在我的心中埋下了一颗‘公益’的种子”(W1)。他经常提及的家族“积善传统”故事包括:“祖父在青黄不接时开仓放粮”(W1/N2)、“祖父为了村民出行方便出资为村里修路”(W1)、“祖母善待卖针线的老人和救助乞丐”(W1/F1)、“祖母去世时被乡民给予好人称谓”(W1/F1/N2)、“父亲捐助家乡养老院和幼儿园”(W1/F1/N2)。家族长辈的积善传统深刻地影响着企业家,通过他的创作和宣讲,这些善行故事在家族成员之间及家族企业内外得以广泛传播,有助于构建并强化家族成员和家族企业员工基于“慈善责任”的伦理价值观。如果说前述的“慈孝责任”更多的是针对家族和家族企业中的长辈和晚辈,以及社会生活中的长者和子女之间关系的责任,那么“慈善责任”范围更为广泛,是对血缘亲情关系的更大突破,更加强调针对社会弱势群体的扶危济困和助人为乐。

第二,“信奉善因福报”成为家族企业社会责任最原始和最朴素的心理动机基础。企业家祖母的“福报观”对他的父亲及本人产生了很大的影响:“(我的)这种价值追求源自于父亲从小就受奶奶教导,要尽心尽力去帮助别人,这样才会积累福报”(W1)。基于家族传统的影响,企业家在家族企业中也反复强调善恶因果轮回的价值观,从而帮助企业员工形成了最原始、最朴素但最有心灵感召力的善心基因:“‘积善之家,必有余庆’,修善的父母,子女的福报则更多,积德的夫妻,婚姻则更美满”(W1/N2),“我记得广东公司××在种子班的时候讲,学习到第七天,他觉得有第三只眼在看他,为什么?他觉得圣贤应该叫他这样做,每一个人都要相信,一切皆因果,只要时机成熟”(N1)。这说明,中国家族企业的社会责任具有独特的心理动机基础,其依托于中国传统文化中的“积善思想”和“善恶报应观”,与西方企业社会责任的心理基础具有明显差异(Gond等,2017)。

3. “礼法传统”与家族企业社会责任

家族礼法既包括了家庭礼仪,也包括了家法族规,既有劝导性的礼仪规范,也有惩戒性的责罚规训,其作为传统日常生活的伦理准则,在中国古代家庭生活中发挥着重要作用(杨威,2013)。在现代社会生活中,尽管礼法传统相比古代社会日趋淡化,但仍然潜移默化地规范着中国人的一般家庭伦理观念,影响和维持着社会的日常生活秩序,对于维系家庭和睦和社会和谐仍然具有深远的影响。从九如城的案例来看,礼法传统在约束家族企业创始人的同时,也将经由其传承,进一步约束家族成员、家族企业员工乃至家族企业合作伙伴。其中,与企业社会责任密切相关的影响主要体现在:

第一,通过“传扬礼法故事”和“推行礼法仪式”潜移默化地影响着家族成员及家族企业员工的伦理准则观念。企业家谈到:“从儿时的记忆开始,父亲就是一个为人谦逊、待人温和、尊老爱幼之人,尤为注重待人接物礼仪之人”(N2),“我爸当初做生产队长的时候碰到一些纠纷,他就很公正……你实际上从小的时候就在感受他这种处事的方式”(F1)。受到家族礼法传统潜移默化的影响,企业家不仅要求自己及家族成员恪守礼仪规范,而且通过文化宣传与制度建设还将这些传统在家族企业中加以推行。例如,在九如城,比较正式的聚餐、团建、会务等活动,包括坐位和站位、坐相和站相、吃相、离席、相关活动的议程安排、会场布置等都有正式或非正式的礼法要求,以充分展现九如人应有的精神面貌与礼仪规范。深受家族礼法故事熏陶和礼法仪式规范约束的家族成员与家族企业员工,为进一步形成更高的伦理道德水准奠定了心理与行为基础。

第二,通过“正心奉道建设”规范和引导家族成员、家族企业员工及合作伙伴的行为。也就是在家族礼法传统的影响下,企业家通过自身垂范、推进企业文化建设与制度建设等举措,推动家族成员和企业员工培育内在的“正心”,彰显出正气、正派和正义,然后“奉道”去做符合天理和人性、符合社会和时代发展规律的事情,这包括具备正确的是非观和判别标准,能够公平公正和充满善意地对待客户、合作伙伴及其他利益相关者。在企业家看来,“‘正’是一种非常重要的个人品质,为人正气、做事正派、充满正义感都是对人非常正面的描述”(N2)。这样的“正心”要求九如城恪守商道,这也是家族礼法传统的要求:“回顾家族过往,从祖辈至今也算是一个从商家族,经商规矩是早早就立下的,从祖辈到父辈,我看到的是与合作伙伴之间的真诚相待、因良善对待客户建立起的信任”(N1)。为此不仅要约束自己还要约束和引导合作伙伴:“在合作过程中,尽量给他正向的东西……跟他们讲要做公益,让他们捐款,捐给公益机构,我们一起去做公益,还有一个是签阳光协议,就是你跟我做生意要阳光,不能有乱七八糟的事情……用我们的行为去帮助和约束这些供应商”(N1)。这表明,家族礼法传统促使企业家积极推动企业开展“正心奉道”的文化建设与制度建设,使其成为企业社会责任的重要伦理价值观基础,并以此约束和引导相应的社会责任行为。

(二)家族企业社会责任影响家庭传统

家族传统对家族企业社会责任的影响主要反映的是传统的“约束论”,即家族传统着重强调过去、承诺与稳定,而非变化,传统在烙印机制与路径依赖机制的作用下影响家族成员(Suddaby和Jaskiewicz,2020),推动其将传统视为过去世代的遗产而倍加珍视,因而使得企业社会责任具有了家族传统基因。而基于传统的“资源论”,传统不会一成不变,是一个既包括了固定成分也含有可塑成分的混合结构,传统的参与者不仅会受到传统的影响,而且还可能基于新的情境重新加以解释,赋予其新的内涵,这不仅不会导致传统的衰落,反而会在新的情境下更好地保护与弘扬传统。从九如城的案例来看,家族企业社会责任实践过程也对家族传统施加了这样的反向影响:

1. 家族企业社会责任实践有助于赋予家族传统以新内涵和新解释

在九如城践行与“慈孝传统”相关的社会责任过程中,企业家不断深化、拓展及升华了其对家族传统信仰的理解,这极有可能又会对进一步推动企业社会责任行动进入到新的层次与阶段奠定新的伦理价值观基础。例如,九如城在提供普惠性养老服务和参与弘扬孝道的公益活动中逐步发现新时代“慈孝传统”的一些新变化:

第一,从过去以物质性和经济性的扶持照料为主,转变为当前以感情联络及精神需求满足为主,具有了更为丰富的感情与社会支持意涵。基于企业家在社会责任实践中对新时代孝道的认识,九如城的社会责任实践导向也在发生相应的变化,即从更好的物质生活照料责任升华为帮助实现家庭幸福的责任:“以前想的只是建一个养老机构、一张养老床位、一个养老环境给老人,现在我觉得老人的幸福一定是回归家庭”(F1);“从养老到教育,从教育到学习,我的出发心就是,让更多的人不进养老院,我办养老院让更多的人不进养老院……我觉得这个道理就是回归到人的本性”(F1)。九如城也从最初“替子女尽孝”的想法转变为“让子女尽孝有道”,因为再好的养老服务,终究离不开子女的参与,“养老的本质是孝道,孝道的载体是家庭,家庭的向往是幸福”(F1/N1/N2/W1)。九如城在担当社会责任的过程中,更深入地认识到“慈孝传统”的现代价值更在于家庭幸福这样精神和心灵层面需求的满足,进一步丰富了这一家族传统的新内涵。

第二,过去的“慈孝传统”所对应的家庭关系多体现在对长辈上,而现在的家庭更加重视下一代,“慈孝传统”从以长辈为中心转变到以下一代甚至第三代为中心。企业家以和他儿子之间的关系为例,诠释了他对孝道的新理解,即认为当代长辈所理解的“孝顺”已经从子女是否关心父母身体健康,转变到子女的事业发展、夫妻关系和下一代教育等新领域。这些对家族传统的新认识很大程度上源于九如城“幸福社区4.0”的养老综合体规划设想:“在里面成立一个‘家庭学习中心’……我们安排相应的课程,让成年人去学习为人父母的知识和技能……知道怎么当子女、怎么当父母,能够和谐处理家庭关系,让每个小家庭快乐……整个社会也就和谐了”(F1/N2)。

第三,过去的“慈孝传统”忌讳晚辈与长辈之间谈论衰老和生死,而现在九如城正在尝试通过生命教育赋予传统以新内涵。例如,一方面让子女借助养老机构的模拟设备体会老人行动迟缓的衰老体感,通过生命教育帮助子女更加珍惜生命的价值并建立与老年父母之间的共情;另一方面也倡导子女与九如城一道帮助高龄长辈建立正确的生死观,从而能够幸福安详地走完生命旅程。企业家谈到:“我有意无意地和父亲聊起生命的价值和经营生命的理念,谈及生死观,我和父亲分享了××老师的一生,尤其是最后几年老师的状态,以及老师离世前一天下午仍旧与子女轻松交谈聊天的场景,我认为,父母年过八旬,偶尔聊一聊生死观,是很有必要的”(F1)。

2. 通过企业社会责任实践更好地传承和弘扬家族传统

从九如城的案例来看,更多地投身到企业社会责任实践行动,不仅让九如城的企业文化与价值观得到更广泛传播,而且在此过程中,扎根于家族成员与家族企业的家族优良传统也得到了更好的继承与弘扬,下一代家族成员及家族企业员工也将在言传身教和潜移默化的实践中更为深入地理解家族传统的精髓,这对于家族传统的传承、保护与弘扬具有重要意义。企业家将公益等社会责任实践比喻为种子以及生根发芽后长成的大树,可以滋养着家庭、子孙和企业,能够为家族传统不断焕发新生命力提供了持久的滋养。同时,企业家也认为,企业社会责任实践也为家族传统的发扬光大和向子孙后代更好地传承提供了动力与支持,家族成员和家族企业员工有责任通过社会责任实践将家族优良传统所承载的宝贵精神财富发扬光大后传承给后代(参见表4)。

| 二阶主题 | 一阶概念 | 典型证据援引 |

| 传统内涵延展 | 从物质照料到精神关爱 | 如果养老的本质是孝道,那么今天的孝道跟以前我们讲的孝道,到底有什么不一样?当然不一样,每个时期每个阶段都不一样,因为价值观在不断地变化,社会氛围也在不断地变化,相应地人们对孝道的理解也在不断地变化。所以这里的孝道就是让父母开心,让父母能够真正开心的就是孝(F1) |

| 从长者中心到子女中心 | 当下这个时代,子女的孝到底应该怎么呈现?我想用我跟儿子之间的关系来讲,他把事业做好,是对父母最大的孝顺……讲小家,就是把子女教育好……所以我们现在的方向从关注父母身体到关注子女夫妻关系再到教育子女,我认为做好这几个层面是当代人最大的孝顺父母的方式……新一代的人,像我这个年龄,至少希望子女的孝顺是这样(F1) | |

| 提倡生命

教育 |

关于对生命的教育……我们老年教育的目标对象是延伸到老年人之外的,涉及到对年轻人关于生命的教育……我们现在有模拟设备……(让年轻人)体验老龄的体感,感受老年人走得慢、坐在轮椅上、说话慢等(F1) | |

| 弘扬保护传统 | 公益滋养

传统 |

如今,心中那颗公益种子已经长成大树,生发出许多的枝桠,是我的家庭、我的子孙、我的团队、我的伙伴、我的客户、我的事业、我的企业……我希望我能成为那根粗壮有力的树干……持续滋养与我相连的这些枝叶,一同努力向上、蓬勃生长,让更多人可以在“公益之心”的护荫下,感受世界的美好(W1) |

| 公益弘扬

传统 |

我们每个人都可以也都必须去继承并发扬雷锋精神……去担当,去奉献,我们不是为了自己,而是尽我们所能去继承前人奋斗留下的宝贵的精神及物质财富,并将其发扬光大后传承给我们的子孙后代(N2) |

(一)主要结论

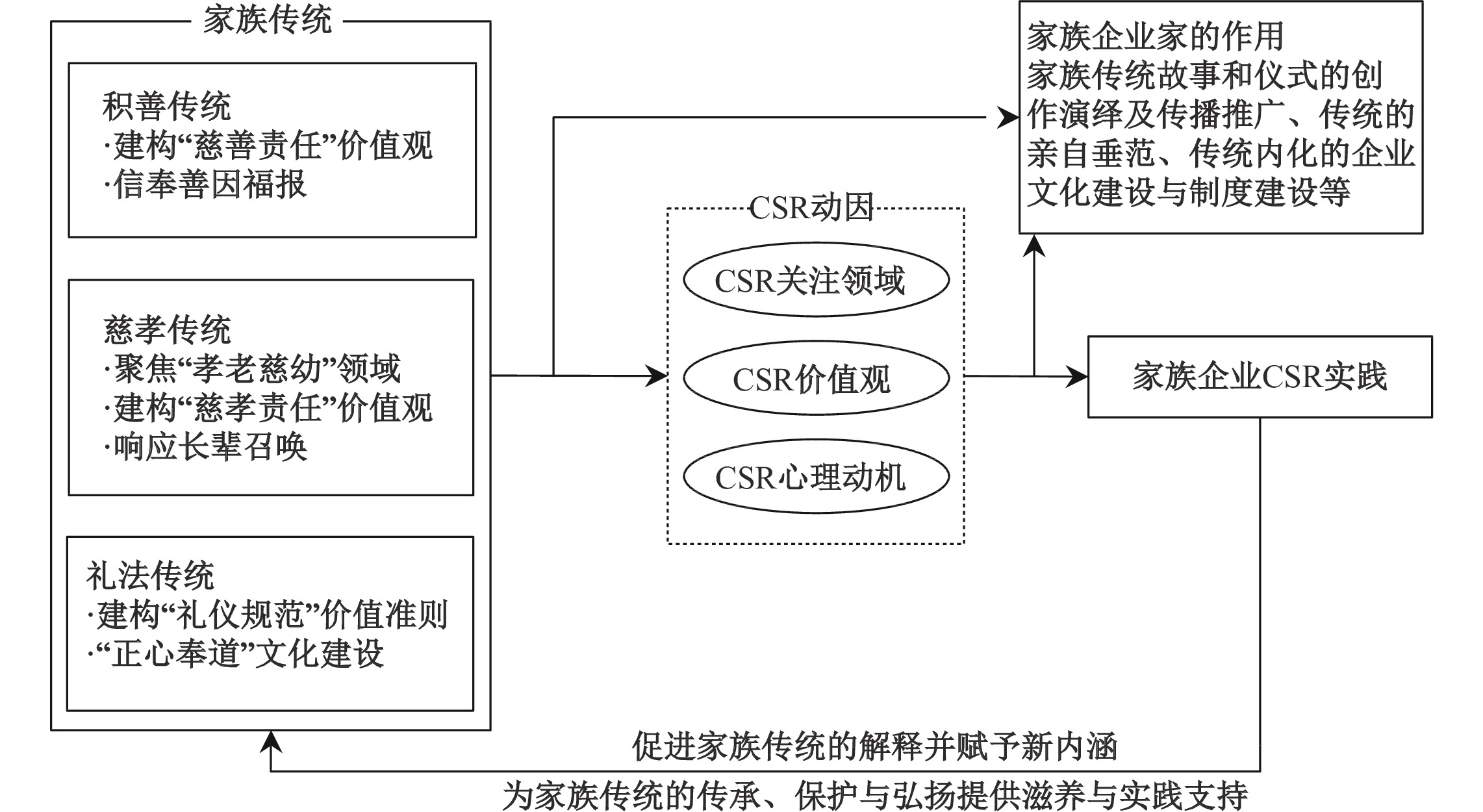

本文基于组织传统“约束论”和“资源论”整合的视角,以九如城为案例,探讨了东方文化背景下家族传统与家族企业社会责任之间的关系。研究表明:(1)深受中国传统家庭伦理观影响的“慈孝传统”“积善传统”和“礼法传统”对家族企业社会责任产生了重要影响。具体来说,家族企业掌门人(企业家)通过家族传统故事和仪式的创作演绎及传播推广、自身对传统的垂范、促进传统内化的企业文化建设与制度建设等手段,有助于家族成员和家族企业员工形成特定的伦理价值观;家族传统能够为家族企业社会责任提供必要的情感支持并指引其更多地聚焦到“孝老慈幼”公益领域,而响应长辈召唤和信奉善因福报很可能就是家族企业社会责任的原始动因。(2)家族企业社会责任实践对家族传统会产生反向作用。具体表现在家族企业社会责任实践有助于在新的历史情境下为家族传统赋予新内涵和新解释,为家族传统的传承、保护与弘扬提供了滋养与实践性支持。

在上述案例研究发现的基础上,结合已有文献中对企业社会责任微观心理基础(如价值观与动机)(Gond等,2017),以及组织对社会责任问题的关注领域与注意力配置(Zhao等,2016)等研究成果,本文构建了如图3所示的理论模型框架。

|

| 图 3 家族传统与家族企业社会责任(CSR)的理论模型框架 |

(二)理论贡献

上述研究的理论贡献在于:首先,家族传统与家族企业社会责任两大理论领域在现有研究中很少存在交集,家族传统研究更多地聚焦于家族企业创新悖论与继承悖论的处理机制(Suddaby和Jaskiewicz,2020),而家族企业社会责任的驱动因素虽然涉及家族涉入影响但主要侧重关注家族所有权控制(Faller和Knyphausen-Aufseß,2018),基于代际传承的慈善捐赠动因研究也未深入探讨家族传统的具体影响(邹立凯等,2020)。本研究从理论层面建构了家族传统与家族企业社会责任之间的互动关系,弥补了现有研究两大领域缺乏对话与整合的不足:一方面,强调特定的家族传统是家族企业社会责任的重要预测因素,家族传统是家族所有权控制之外的家族涉入机制,其通过对特定社会责任领域的聚焦(如“孝老慈幼”)、建构特定的心理动机(如响应长辈召唤)与伦理价值观(如“慈孝责任”价值观),从而对家族企业社会责任实践产生影响;另一方面,家族企业社会责任实践对于家族传统在新时期的重新诠释、保护与弘扬也具有积极作用。这就为学术界进一步探析二者的深层次理论关系奠定了基础。

其次,基于东方文化背景丰富了现有的组织传统及家族传统的研究成果。现有研究虽然强调地域历史文化与传统之间的高度关联性,基于家族企业管理者“传统性”(traditionality)的研究也聚焦到个人对中国传统价值观的认同程度问题(Lu等,2021;Farh等,1997),但并未提炼出具体的家族传统类型和深入探讨其内涵与特征对家族企业的影响,对于传统的价值取向也较少关注。本研究基于九如城案例,发现并探究了“慈孝传统”“积善传统”和“礼法传统”与家族企业社会责任之间的互动影响机理,丰富了组织传统和家族传统的类型与内涵研究,突出了中国家族伦理传统的正面价值取向和传统美德对家族企业社会责任的积极作用,同时也为组织传统研究中“约束论”与“资源论”的整合、传统的地域历史文化粘性、传统的可塑性等问题(Dacin等,2019),提供了东方文化背景下家族企业情境应用的新证据。

第三,有助于疏通“家族传统—社会情感财富—家族企业社会责任”之间的理论路径关系。社会情感财富反映了家族成员从企业追求的以家族为中心的非经济目标中获得的情感效用(Gómez-Mejía等,2007),已有研究将维护家族传统视为家族企业社会情感财富决策的重要内容(Brinkerink和Bammens,2018),也关注了社会情感财富对家族企业社会责任的驱动作用(Lamb和Butler,2018;Vazquez,2018),但并未把三者之间的关系传导路径有效疏通。本研究发现,促进家族“慈孝传统”“积善传统”和“礼法传统”的传承、保护与弘扬很可能是中国家族企业社会情感财富追求的重要目标,这些家族传统某种意义上构成了一种制度化实践(Dacin和Dacin,2008),由此形成的情感、价值观和认同作为社会情感财富的组成内容,是激发家族企业产生特定社会责任意识和行为的重要驱动因素。这有助于深化学术界对中国家族企业社会情感财富内在机理的认识,弥补以往研究中社会情感财富作为多维宽泛概念在内涵把握不够精细以及忽略其与组织制度环境共同作用等方面的不足(朱沆等,2012),也丰富了家族企业社会责任驱动因素等领域的研究成果。

(三)实践启示

本研究的实践启示体现在:一方面,家族企业在“共同富裕时代”需要肩负起更多的社会责任,而以“慈孝”“积善”和“礼法”等为代表的家族优良传统,对于家族企业更好地担当社会责任具有积极推动作用。家族企业和相关政府部门应当保护和鼓励这些优良传统的培育、传承与发展。可以通过相关家族传统故事的有效传播、传统仪式的有效推广、传统信仰的深入学习与研讨,持续提升家族成员和家族企业员工的伦理道德水准,构建形成依托中国传统家庭美德及良好家风、家教和家训的家族企业社会责任观。另一方面,对于家族企业来说,更多地参与社会责任实践,不仅在传统意义上能够帮助企业塑造良好形象、赢得更多外部支持,还将会有助于挖掘、保护和弘扬家族传统,对于家族企业克服继承悖论与创新悖论,实现家族有效传承及家族企业永续发展同样具有重要意义。

(四)研究展望

当然,本文也存在一定的研究限制,未来研究可以着重从以下方面寻求突破:(1)基于九如城的案例研究尽管为我们提供了家族传统与家族企业社会责任之间关系的有力证据,但其他企业的家族传统很可能具有不同的特征表现,或者在“慈孝”“积善”及“礼法”传统之外存在新的传统类型,与企业社会责任之间的关系也可能会呈现出不同的作用机理,这就需要选取不同行业、不同发展阶段的家族企业开展深入研究,或者进行多案例的比较分析。(2)在家族传统与家族企业社会责任的互动影响过程中,特定的个人往往在其中发挥了重要的作用,如家族企业创始人、家族企业二代接班人、家族长辈、家族企业职业经理人等,他们的角色作用有何差异以及具体的作用机制仍然有待进一步的研究。(3)未来研究还可以更多地关注传统的变化性特征,如脆弱性和韧性、传统的跨时间变化规律、传统的可移植性,以及传统的这些特性与企业社会责任实践之间更深层次的关系机制。

① 作者注:本文初始稿获2021年茅理翔家族企业研究优秀论文一等奖,感谢陈凌、晁罡、朱建安、严若森等专家学者在“家族企业与共同富裕”研讨会上提出的宝贵意见。作者文责自负。

| [1] | 陈凌, 鲁莉劼, 朱建安. 中国家族企业成长与社会责任——第四届“创业与家族企业成长”国际研讨会侧记[J]. 管理世界, 2008, 24(12): 160–164. |

| [2] | 丁文. 论中华传统家庭美德的继承与发展[J]. 江苏社会科学, 1998(5): 168–173. |

| [3] | 李新春, 贺小刚, 邹立凯. 家族企业研究: 理论进展与未来展望[J]. 管理世界, 2020, 36(11): 207–228. |

| [4] | 李新春, 邹立凯. 传统继承与跨代创新——基于长寿家族企业的多案例研究[J]. 管理科学学报, 2022, 25(3): 22–43. |

| [5] | 宋绍柱, 张明. 血亲社会下的“慈孝”与集团社会下的“礼忠”——中、日民族伦理根基差异之比较[J]. 世界民族, 2008(4): 42–49. |

| [6] | 田旭明. 修德齐家: 中国传统家训文化的伦理价值及现代建构[J]. 江海学刊, 2016(1): 221–226. |

| [7] | 杨威. 论中国传统家庭伦理的礼法秩序[J]. 兰州学刊, 2013(11): 25–29. |

| [8] | 张忠. 论中国善恶报应观的形成及其当代启示意义[J]. 中州学刊, 2014(9): 113–118. |

| [9] | 朱沆, 叶琴雪, 李新春. 社会情感财富理论及其在家族企业研究中的突破[J]. 外国经济与管理, 2012, 34(12): 56–62. |

| [10] | 邹立凯, 宋丽红, 梁强. “后天的慈善家”——传承背景下家族企业慈善捐赠研究[J]. 外国经济与管理, 2020, 42(3): 118–135. |

| [11] | Bhatnagar N, Sharma P, Ramachandran K. Spirituality and corporate philanthropy in Indian family firms: An exploratory study[J]. Journal of Business Ethics, 2020, 163(4): 715–728. |

| [12] | Breeze B. Natural philanthropists: Findings of the family business philanthropy and social responsibility inquiry[M]. London: Institute for Family Business (UK), 2009. |

| [13] | Brinkerink J, Bammens Y. Family influence and R&D spending in Dutch manufacturing SMEs: The role of identity and socioemotional decision considerations[J]. Journal of Product Innovation Management, 2018, 35(4): 588–608. |

| [14] | Dacin M T, Dacin P A. Traditions as institutionalized practice: Implications for deinstitutionalization[A]. Greenwood R, Oliver C, Lawrence T B, et al. The SAGE handbook of organizational institutionalism[M]. London: Sage Publications, 2008. |

| [15] | Dacin M T, Dacin P A, Kent D. Tradition in organizations: A custodianship framework[J]. Academy of Management Annals, 2019, 13(1): 342–373. |

| [16] | De Massis A, Frattini F, Kotlar J, et al. Innovation through tradition: Lessons from innovative family businesses and directions for future research[J]. Academy of Management Perspectives, 2016, 30(1): 93–116. |

| [17] | Dou J S, Zhang Z Y, Su E. Does family involvement make firms donate more? Empirical evidence from Chinese private firms[J]. Family Business Review, 2014, 27(3): 259–274. |

| [18] | Erdogan I, Rondi E, De Massis A. Managing the tradition and innovation paradox in family firms: A family imprinting perspective[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2020, 44(1): 20–54. |

| [19] | Faller C M, Knyphausen-Aufseß D Z. Does equity ownership matter for corporate social responsibility? A literature review of theories and recent empirical findings[J]. Journal of Business Ethics, 2018, 150(1): 15–40. |

| [20] | Farh J L, Earley P C, Lin S C. Impetus for action: A cultural analysis of justice and organizational citizenship behavior in Chinese society[J]. Administrative Science Quarterly, 1997, 42(3): 421–444. |

| [21] | Feliu N, Botero I C. Philanthropy in family enterprises: A review of literature[J]. Family Business Review, 2016, 29(1): 121–141. |

| [22] | Gioia D A, Corley K G, Hamilton A L. Seeking qualitative rigor in inductive research: Notes on the Gioia methodology[J]. Organizational Research Methods, 2013, 16(1): 15–31. |

| [23] | Gómez-Mejía L R, Haynes K T, Núñez-Nickel M, et al. Socioemotional wealth and business risks in family-controlled firms: Evidence from Spanish olive oil mills[J]. Administrative Science Quarterly, 2007, 52(1): 106–137. |

| [24] | Gond J P, El Akremi A, Swaen V, et al. The psychological microfoundations of corporate social responsibility: A person-centric systematic review[J]. Journal of Organizational Behavior, 2017, 38(2): 225–246. |

| [25] | Huy Q, Zott C. Exploring the affective underpinnings of dynamic managerial capabilities: How managers’ emotion regulation behaviors mobilize resources for their firms[J]. Strategic Management Journal, 2019, 40(1): 28–54. |

| [26] | Labelle R, Hafsi T, Francoeur C, et al. Family firms’ corporate social performance: A calculated quest for socioemotional wealth[J]. Journal of Business Ethics, 2018, 148(3): 511–525. |

| [27] | Lamb N H, Butler F C. The influence of family firms and institutional owners on corporate social responsibility performance[J]. Business & Society, 2018, 57(7): 1374–1406. |

| [28] | Lee Y S, Shin W J. Marketing tradition-bound products through storytelling: A case study of a Japanese sake brewery[J]. Service Business, 2015, 9(2): 281–295. |

| [29] | Li W W, Au K Y F, He A, et al. Why do family-controlled firms donate to charity? The role of intrafamily succession intention, social status, and religiosity[J]. Management and Organization Review, 2015, 11(4): 621–644. |

| [30] | Lu F F, Kwan H K, Zhu Z. The effects of family firm CEO traditionality on successor choice: The moderating role of socioemotional wealth[J]. Family Business Review, 2021, 34(2): 213–234. |

| [31] | Lumpkin G T, Martin W, Vaughn M. Family orientation: Individual-level influences on family firm outcomes[J]. Family Business Review, 2008, 21(2): 127–138. |

| [32] | Mariani M M, Al-Sultan K, De Massis A. Corporate social responsibility in family firms: A systematic literature review[J]. Journal of Small Business Management, 2021,doi: 10.1080/00472778.2021.1955122. |

| [33] | Marques P, Presas P, Simon A. The heterogeneity of family firms in CSR engagement: The role of values[J]. Family Business Review, 2014, 27(3): 206–227. |

| [34] | Pan S L, Tan B. Demystifying case research: A structured–pragmatic–situational (SPS) approach to conducting case studies[J]. Information and Organization, 2011, 21(3): 161–176. |

| [35] | Pan Y, Weng R Y, Xu N H, et al. The role of corporate philanthropy in family firm succession: A social outreach perspective[J]. Journal of Banking & Finance, 2018, 88: 423–441. |

| [36] | Pettigrew A M. Longitudinal field research on change: Theory and practice[J]. Organization Science, 1990, 1(3): 267–292. |

| [37] | Schwass J, Lief C. About family, business and philanthropy[R]. Perspectives for Managers, No. 165, 2008. |

| [38] | Shils E. Tradition[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1981. |

| [39] | Shoham H. Rethinking tradition: From ontological reality to assigned temporal meaning[J]. European Journal of Sociology, 2011, 52(2): 313–340. |

| [40] | Suddaby R, Jaskiewicz P. Managing traditions: A critical capability for family business success[J]. Family Business Review, 2020, 33(3): 234–243. |

| [41] | Vazquez P. Family business ethics: At the crossroads of business ethics and family business[J]. Journal of Business Ethics, 2018, 150(3): 691–709. |

| [42] | Ye Y, Li K Y. Impact of family involvement on internal and external corporate social responsibilities: Evidence from Chinese publicly listed firms[J]. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2021, 28(1): 352–365. |

| [43] | Yin R K. Case study research: Design and methods[M]. 5th ed. Thousand Oaks: Sage Publications Inc, 2014. |

| [44] | Zellweger T M, Nason R S. A stakeholder perspective on family firm performance[J]. Family Business Review, 2008, 21(3): 203–216. |

| [45] | Zhao X P, Chen S M, Xiong C. Organizational attention to corporate social responsibility and corporate social performance: The moderating effects of corporate governance[J]. Business Ethics:A European Review, 2016, 25(4): 386–399. |