2022第44卷第10期

2.浙江科技学院 经济与管理学院, 浙江 杭州 310023;

3.宁波大学 商学院, 浙江 宁波 315211;

4.浙江大学 管理学院, 浙江 杭州 310027;

5.浙大城市学院 商学院, 浙江 杭州 310015

2.School of Economics and Management, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310023, China;

3.Business School, Ningbo University, Ningbo 315211, China;

4.School of Management, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China;

5.Business School, Zhejiang University City College, Hangzhou 310015, China

创新是家族企业可持续发展的重要命题。现有研究普遍认为,家族企业创新投入较少(Chrisman和Patel,2012;陈凌和吴炳德,2014)但产出较多(De Massis等,2013),因此拥有“以少胜多”的创新产出竞争优势(Duran等,2016)。Duran等(2016)认为,产生这一效率优势的根源在于家族企业的三个特点:家族资产集中于一个企业、家族对企业的高度控制以及以家族为中心的非经济目标。如果上述特点是家族企业创新产出优势产生的主要来源,那么随着家族企业的发展壮大,特别是成为公众公司后,在职业化管理的社会规范压力下(Stewart和Hitt,2012;陈凌,2005)所发生的引入“支薪经理”、采用市场薪酬机制等职业化“管理革命”(小艾尔弗雷德·D 钱德勒,1987),不可避免地会直接影响甚至削弱这些特点。因此,家族企业的创新优势与职业化管理的需求就必然产生逻辑上的张力,这种张力会如何影响创新产出优势?为了确保这一优势具有可持续性,家族企业应如何把握好职业化变革与保持家族控制的关系?

职业化给家族企业带来创新产出收益的同时,也意味着控制家族要付出薪酬激励、受限的非经济目标等代理成本。家族企业职业化包含多个维度和不同定义(Stewart和Hitt,2012),本文指向的是狭义的,也是最核心的意义,即雇用全职的、非家族的雇员 (Zhang和Ma,2009)。非家族管理者往往拥有较为深厚的、不同于家族成员的行业经验、职能经验和管理技能,这些技能和能力能够提高创新组合产生的概率和提升创新管理的效率,这也是钱德勒“管理革命”的最大吸引力(陈凌,2005)。同时,引入非家族高管也能够减少家族成员之间由于裙带利他、职位保护等行为引起的利他代理损失(Schulze等,2003)。然而,非家族高管的“代理人”属性也导致家族企业需要引入各种正式的治理和控制系统,家族成员原有的灵活沟通(Sirmon等,2008)、慷慨奉献等管家式行为(Le Breton-Miller等,2011)也会逐渐消失。钱德勒命题隐含着代理收益大于代理成本的先验假设,但这种假设并没有经历实证检验。因此,要清晰了解职业化与企业创新产出优势的关系,就必须对这一使能与限制二重属性关系背后的潜在力量及其影响机制做出深入的研究。

职业化影响创新产出的成本收益机制受到家族企业代理控制系统的影响,本文将分别考察以薪酬激励为代表的经济目标兼容和以家族控制核心岗位为代表的非经济目标保有这两种力量的调节作用。首先,代理理论认为薪酬是激励非家族高管唯一和有效的外部力量(Chua等,2009),然而该论断是建立在经济目标是家族企业追求的主要目标的假设之上的,这与控股家族将非经济目标视为首要目标的普遍结论(Gomez-Mejia等,2011)是相悖的。因此,在以非经济目标作为主要目标的家族企业,用于经济目标兼容的薪酬设计如何通过影响代理收益和代理成本来调节职业化与创新产出的关系是一个新颖的理论问题。其次,家族企业获得创新产出优势的主要根源是追求家族为中心的非经济目标(Duran等,2016),保持家族控制既是一项主要的非经济目标(Gomez-Mejia等,2011),也是实现其他非经济目标的重要基础。通常情况下,家族成员控制最高职位(担任一把手)是实现这一目标乃至其他非经济目标的主要手段(Jaskiewicz等,2017)。家族一把手可以施加不在激励合约范围内、有利于非经济目标的议事日程,但这种特殊治理安排可能影响代理收益和代理成本,从而调节职业化与创新产出的关系。

本文基于家族企业职业化、薪酬激励和创新管理等文献,利用2009—2016年中国制造业上市家族企业的数据,试图回答钱德勒管理革命与家族企业创新产出两者之间的关系问题,并分别考察基于经济目标兼容设计的薪酬激励和基于非经济目标保有的核心岗位控制这两种管理实践对这一关系的影响。本文能够为家族企业创新产出优势可持续性问题、代理成本与代理收益及其与职业化变革关系问题和多目标激励合约设计等理论提供新的有益探索,也为家族企业的雇用和创新管理实践提供可行建议。

二、文献述评创新是经济繁荣(熊彼特,1990)和企业生存(Pahnke等,2015)的战略工具,对于具有代际传承愿景的家族企业(La Porta等,1999)来说,创新的重要性再怎么强调都不为过(Röd,2016)。起初,人们认为家族企业偏好维持传统和现状、排斥家族外部力量,为了保有社会情感财富和降低家庭财务资源风险(Claessens等,2002;Duran等,2016),家族企业创新投资,特别是以研发投入为代表的技术创新投资普遍较少(Block,2012;Chrisman和Patel,2012;陈凌和吴炳德,2014)。随着研究的展开,学者们发现家族企业在新产品开发流程(De Massis等,2013;Kraiczy等,2015)、产品和工艺创新(Classen等,2013;吴炳德和陈凌,2014)上表现出较强的创新优势,人们不再把家族企业等同于守旧落伍(Duran等,2016)。更重要的是,虽然家族企业创新投入较少,但创新转化效率较高、创新产出较多(Gudmundson等,2003;Duran等,2016)。因此,从战略竞争角度看,家族企业具有创新产出优势。

学者们已经识别了众多影响家族企业创新产出优势的因素。Chin等 (2009)发现集中股权不利于家族企业创新产出的提升,Czarnitzki和Kraft (2009)认为分散股权有利于提升创新产出,Gudmundson等(2003)和Westhead (1997)的研究则得出了与此相反的看法。Llach和Nordqvist (2010)从各类资本特点、Craig和Dibrell (2006)从弹性结构和决策特点论证了家族企业的创新产出优势。总体上,家族企业拥有创新产出优势渐渐成为一个主流的观点。家庭财富集中于单个企业的财务风险、家族对企业的高度控制和对控制权让渡的厌恶导致家族企业具有很高的意愿和能力去监督创新过程,使得他们的资源使用相当节俭和有效(Carney,2005),长期培育的产业链伙伴有助于提供有价值的信息和资源以助力创新(Duran等,2016),泛家族管理的员工队伍拥有深厚的隐性知识和利他共享(De Massis等,2016),加上家族企业普遍具有较高的弹性组织结构、决策流程(Craig和Dibrell,2006,Hsu和Chang,2011)和决策自主性(De Massis等,2016),这些治理和管理特点的共同作用造就了家族企业创新产出的独特竞争优势(Duran等,2016)。从组织控制的角度看,家族成员基于共同的目标和价值观而自觉地协调组织活动,这种以非正式文化信念为特征的社会和个人控制能够有效代替或部分代替正式的行政管理控制,能够节约所有权与经营权分离带来的代理成本(Songini和Gnan,2015)。

一个很自然的问题是,这种竞争优势在家族企业职业化过程中会发生什么变化?采用职业化管理已经成为众多管理学者和企业家的信条(Schulze和Gedajlovic,2010),钱德勒在《战略与结构》一书中断言,转向职业化管理是家族企业面对现代技术和市场发展的必要调整(Chandler,1990)。职业化的核心意思是指雇用全职的非家族职业经理人,并给予相应的管理授权(Stewart和Hitt,2012)。广义的职业化,包括了培训、贤能管理、正式结构、独立董事等议题(Chua等,2009)。家族企业职业化意味着非家族高管逐渐取代家族成员的位置和职能,并越来越多采用行政管理控制手段,这与家族涉入而带来的创新产出优势产生了逻辑冲突。

这种逻辑上的冲突实质上是对职业化涉及的代理收益和代理成本的不同认识。根据代理理论,代理成本是指由于代理人和委托人利益不一致,代理人没有按照委托人最大利益行事导致的潜在利益损失(Jensen和Meckling,1976)。在家族企业创新的研究领域,控股家族追求经济的与非经济的双重目标会引导家族企业产生创新产出优势(Duran等,2016),当非家族高管与家族高管具备相同能力的情况下,非家族高管以实现个人经济利益为主要目标的追求,偏离了控股家族以非经济目标为主、兼顾经济利益的目标追求,这会导致家族企业的创新产出偏离最佳的创新产出,这种创新产出的潜在损失即本文所指的代理成本。当非家族高管拥有与家族高管同等的产出意愿时,非家族高管的人力资本、社会资本优势能够带来更高的创新产出,这种创新产出优势即为本文所指的代理收益。家族企业的相关研究文献强调家族成员由于目标和信息的一致性而具有内驱动力(Davis等,1997),因此具有代理成本较低的显著优点,但却忽略了代理收益的论述。在企业实践中,家族企业引入非家族高管最为关注的是其能力素质(韩朝华等,2005),钱德勒命题强调了这些能力要素为代表的代理收益,但却没有对代理成本给予足够的重视。因此,综合代理成本和代理收益两种视角,可以为我们提供一个认识家族企业引进非家族高管与创新产出关系的全面框架。

三、理论基础与假设提出(一)非家族高管比例与企业创新产出

浸染在“差序格局”“家族主义”和“宗族文化”(潘越等,2019)等家族文化中的中国家族企业具有家长制、人情至上和防御性三大经营特点(雷丁,1993)。血缘或亲缘关系成为凝聚家族成员的纽带,他们往往拥有相似的价值观与目标追求,这大大削弱了其机会主义或寻租倾向,降低企业发展初期的代理成本(Fama和Jensen,1983)。但随着企业规模的扩大,家族已经无法全面满足企业的人力资源需求,引入非家族高管成为家族企业发展壮大的一个必要途径(Dekker等,2015;陈凌等,2011)。家族企业吸纳非家族高管意味着企业已经有意识地要越过血缘与裙带主义的界限,积极向家族企业职业化迈进(Dyer,1989)。这会导致家族企业代理成本和代理收益发生变化。

引入非家族高管,能够为家族企业带来显著的代理收益。第一,与家族成员相比,非家族高管具备异质性的知识和技能,这正是创新管理所需要的。家族成员往往自小共处,相似的生活经历导致其获取的知识与技能具有较强的同质性与专用性,其拥有的社会网络也具有较高的重叠性,因此很难给企业带来异质性的资源(Gomez-Mejia等,2003)。而非家族高管大多来自于竞争激烈的人力资本市场,他们大多接受过专业的教育与培训(Miller等,2014),在企业所需的通用知识,如企业日常管理与品牌经验,以及专业知识,如研发与创新管理等方面均可体现专业价值(Royer等,2008),这些知识和能力可以增加高管对于创新机会的识别概率,并产生有利于企业创新的知识组合。第二,非家族高管丰富的社会资本也给予其一定的社会网络优势,他们可以接触到更多异质性的外部信息和网络,为企业提供更多可配置资源和信息。当家族企业面对创新方面的挑战时,非家族高管作为执行创新决策的主体,可以利用异质性的知识和网络发掘和识别创新项目,并将不同类型的知识进行组合来提升创新过程的执行效率(Bradley等,2017)。第三,引入非家族高管代替家族成员,可以减少因利他代理产生的低能家族管理者在职保护成本和职位错配成本(Schulze等,2003)。简而言之,引入非家族高管能够为创新带来能力优势和利他成本的降低,从数量上看,随着非家族高管比例的升高,此种职业化形式与其带来的代理收益呈现出近似于正向的线性关系。

非家族高管在为企业带来代理收益的同时,也会产生各种代理成本。来源于目标不一致所产生的代理成本可以细化为经济目标不一致和非经济目标不一致所导致的代理成本。首先,控制家族作为家族企业的主导联盟,企业的整体发展和长期财务收益是其追求的主要经济目标,而非家族高管更关注有助于自身人力资本价值以及社会声誉提升的经济目标(Davis等,1997),因此,两者经济目标的差异会影响双方的战略决策以及行为方式,导致代理成本的产生。其次,控制家族与非家族高管还存在由于非经济目标差异产生的代理成本。家族企业主除了对经济利益的追求以外,以实现家族控制、保持家族和谐为核心的非经济目标也是其目标集的重要组成部分,甚至是首要目标(Chrisman等,2012,2013;Gomez-Mejia等,2011),然而这些非经济目标不是非家族高管关注的重点。因此,非家族高管与控制家族之间还存在非经济目标不一致所引发的冲突、协调等代理成本(Chua等,2009)。非经济目标不同于可编码、可量化的经济目标,家族企业难以通过代理契约来规制非家族高管的行为,从而实现非经济目标的兼容,家族企业对非经济目标的追求只能通过家族成员自身的涉入、企业目标的设定和日常的监督等来实现。因此,当引入非家族高管时,家族企业必须加强在这些领域的投入来确保非经济目标的实现,无形中就会付出额外的代理成本。

另外,控股家族与非家族高管之间还存在着信息不对称、沟通成本升高所导致的代理成本。首先,非家族成员之间,以及非家族成员与家族成员之间均缺乏家族成员在长期生活工作中所达成的深度默契和信任,企业必须设计和采用各种正式的治理和管理制度及流程来替代原有的低成本沟通模式和命令流程,导致代理成本显著增加(Chua等,2009)。其次,在职业化的过程中,原本基于家族成员之间以及家族成员与业务单位、企业整体互动所产生的各种复杂的、无形的创新战略优势资源也会逐渐消散(Habbershon和Williams,1999),导致创新产出失去一个重要的资源来源(Carnes和Ireland,2013)。最后,家族成员天然具有较强的管家倾向,他们从事创新管理的动力是内驱的(Bammens等,2010),而非家族高管往往需要通过各种激励方案来触发动力来源,这些也是代理成本产生的重要来源。

来源于目标冲突和信息不对称的代理成本的叠加使引入非家族高管所产生的代理成本呈现边际递增效应。当非家族高管较少时,非家族高管的周边围绕着较多的家族成员,且在关键位置任职的家族成员具备足够的权力和动机去监督非家族高管的行为(Chua等,2003)。这时,非家族高管虽然作为代理人,但由于数量较少,他们与控股家族之间由于目标分歧所产生的代理冲突还不足以和控股家族的有效监督相抗衡,控股家族保持家族控制的意愿也可以使其更好地监督创新过程(Duran等,2016)。因此,引入非家族高管所带来的代理成本的增加是非常有限且平缓的。随着非家族高管比例的提高,企业需要采用更加正式的治理和管理系统,非家族高管之间,以及非家族高管与控股家族之间的沟通成本逐渐升高,组织原有的灵活性和适应性逐渐降低,在无形中增加了控股家族与非家族高管之间的信息不对称程度,引致代理成本的上升(Klein和Bell,2007)。同时,为了确保非经济目标的实现,控制家族只能投入越来越多的监督和管理力度来确保非家族高管的行为不损害他们的非经济利益。因此,非家族高管比例的提升不仅带来代理成本类型的增加,而且带来了代理成本数量的增加,类型和数量同时增加导致代理成本总量随着非家族高管比例的提升而快速增加,呈现出边际递增的关系。

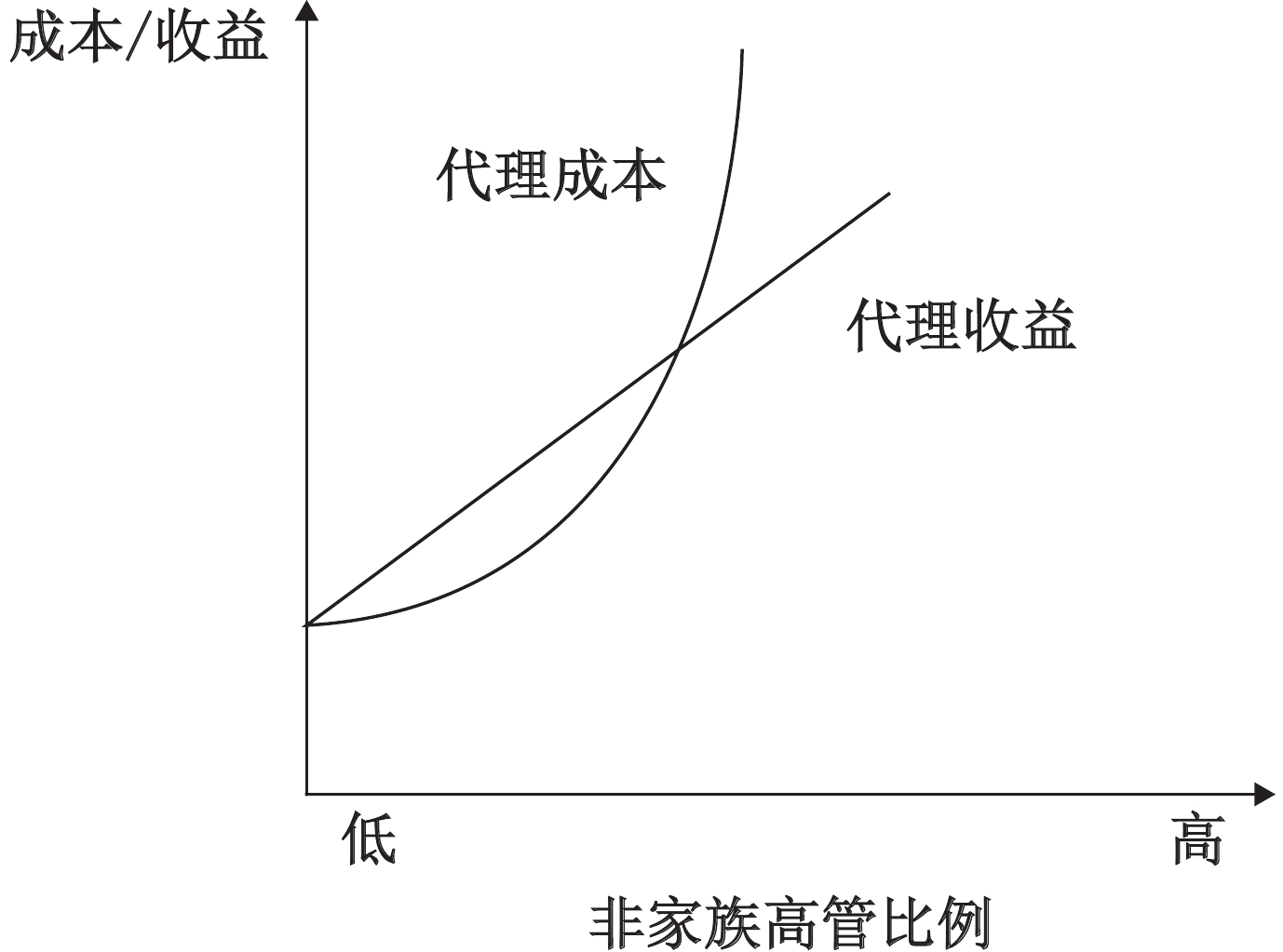

代理收益减去代理成本即为引入非家族高管所带来的创新产出净效应。随着非家族高管比例的增加,引入非家族高管所带来的代理收益近似表现为线性关系,而代理成本近似表现为边际递增的形式,图1是对这两种不同力量的图形描述。那么,随着非家族高管比例的增加,创新产出边际净效应为正,累计净效应将逐渐增加,但随着代理成本的增加速度越来越快,代理成本在某一点将等于代理收益,创新产出的边际净效应为零,在此之后,代理成本将超过代理收益,边际净效应为负,累计净效应将下降。

|

| 图 1 非家族高管比例与代理成本及收益 |

据此,我们提出如下假设:

假设1:在家族企业职业化过程中,非家族高管比例与企业创新产出呈倒U字形的关系,即随着非家族高管比例的升高,家族企业的创新产出呈现先升后降的趋势。

(二)薪酬激励对非家族高管比例与创新产出关系的调节作用

代理理论认为薪酬是激励非家族高管唯一和有效的外部力量(Chua等,2009),尽管高管薪酬合约在近年来呈现出多样化的特征,但是现金激励,即以工资、奖金以及津贴等货币形式的激励方式在高管薪酬体系中仍占有较高的比重(魏刚,2000)。另外,自我国股权分置改革以来,股权激励也逐渐成为高管薪酬体系中的重要组成部分。这两种薪酬方式对引入非家族高管所对应的代理收益和代理成本的影响具有一致的内在逻辑。引入薪酬机制将会影响前述假设1的倒U字形关系。

第一,薪酬激励会影响非家族高管比例变化所产生的代理收益。非家族高管比例是家族企业职业化程度的显性表征,较强的薪酬激励能够为同等职业化水平带来更好的创新收益。非家族高管与控股家族之间存在的信息不对称会导致两种代理问题的产生,进而影响代理收益。这种影响体现在两个方面,一是逆向选择,家族企业吸引的非家族高管所具备的能力往往低于该薪酬水平所要求的能力水平;二是道德困境,非家族高管在家族企业的努力程度也往往低于其薪酬水平所要求的努力程度(Chua等,2009)。因此,当家族企业为非家族高管提供的薪酬水平较低时,家族企业吸引的是能力水平和努力水平均较低的非家族高管,其为企业带来的代理收益也较低;反之,获得较高薪酬水平的非家族高管在企业日常工作中具备更高的工作积极性与工作努力程度,他们会更加积极投入有利于创新研发行为的知识和技能优势,因此其产生的代理收益也会较高。从代理收益角度看,同等比例非家族高管所产生的代理收益曲线的斜率随着家族企业薪酬水平的提高而提高。

第二,薪酬激励也会对非家族高管比例变化所产生的代理成本造成影响。非家族高管比例与代理成本的关系存在递增效应,较高的薪酬激励可以缓解这种递增效应,降低代理成本曲线的斜率。当家族企业为非家族高管提供的薪酬较低时,面对工作积极性与努力程度较低的非家族高管,控制家族只能采取更严格、更正式的工作汇报、财务控制和更严密的行为监管,这会进一步降低非家族高管的自由裁量权和工作自主性,打击工作积极性(Combs等,2010),这些管理措施的大量采用会造成代理成本的增加;当家族企业为非家族高管提供的薪酬较高,尤其是提供较高的股权激励时,非家族高管可以通过股权激励获得一定的自由裁量权与心理所有权(Huybrechts等,2013),使原本身为“打工人”的非家族高管变为企业的“合伙人”,减少他们与家族成员之间由于身份差异而产生的偏见,让非家族高管意识到他们的努力工作不仅是为控股家族创造价值,也是在为自身的事业添砖加瓦,从源头上压缩非家族高管“机会主义”倾向的空间(肖曙光,2009),降低采用严苛管理制度的必要性。从代理成本角度看,在必要的企业正式管理成本之外,较高的薪酬激励能够降低其他管理、监督成本,降低了代理成本曲线的边际递增效应,代理成本曲线斜率变小。

综合分析代理成本和代理收益的变化可以发现,薪酬激励对非家族高管比例与创新产出之间的关系有显著的调节作用。当代理收益曲线斜率上升、代理成本曲线斜率下降时,倒U字形净收益曲线将向右移并变得平缓(Haans等,2016)。因此,我们提出如下假设:

假设2a:当非家族高管获得的现金激励较高时,非家族高管比例与企业创新产出的倒U字形曲线将变得更加平缓且转折点右移,即非家族高管比例增加所带来的创新产出净收益增幅放缓;且与现金激励较低时相比,创新产出净收益达到最高点对应了更高比例的非家族高管。

假设2b:当非家族高管获得的股权激励较高时,非家族高管比例与企业创新产出的倒U字形曲线将变得更加平缓且转折点右移,即非家族高管比例增加所带来的创新产出净收益增幅放缓;且与股权激励较低时相比,创新产出净收益达到最高点对应了更高比例的非家族高管。

(三)家族一把手对非家族高管比例与创新产出关系的调节作用

以降低家族涉入为主要特征的家族企业职业化管理,通常被认为是对保持家族控制的挑战(Gedajlovic等,2004),但保持家族控制又是家族企业实现经济目标与其他非经济目标的前提和基础(Jaskiewicz等,2017)。为确保经济与非经济目标的实现,家族企业往往采取有限职业化的方式以约束非家族高管的行为,非家族高管的引入往往在保持家族控制的前提下进行,家族成员控制最高职位(家族一把手)是实现家族控制的主要手段之一(Jaskiewicz等,2017)。

从代理收益角度看,当家族成员控制企业的一把手位置时,非家族高管可以更好地发挥其能力优势。这是因为,第一,一把手通过与非家族高管的直接交流互动,塑造共同的企业或泛家族身份认同,有助于提升非家族高管对企业的向心力与 “归属感”,提升其职位安全感与忠诚度(He,2008),引导高管选择有利于保持企业创新产出优势的方案,进而提升代理收益,增加创新产出;第二,家族一把手依据对企业的深刻了解和经营经验,更容易识别非家族高管通过谎报自身的能力水平和目标偏好来迎合企业主利益追求的行为,降低了逆向选择发生的概率(Miller等,2011),这为企业挑选到更高能力优势的非家族高管提供了可能。从代理收益角度看,家族一把手的存在提升了引入非家族高管所带来的创新产出收益。

从代理成本角度看,当家族成员担任企业一把手时,家族企业的经济目标和非经济目标都可以得到较好的保障,降低了引入非家族高管带来的代理成本。这是因为,第一,家族成员自身的管家倾向导致一把手可以通过大量非正式的沟通、管制手段与非家族高管互动(Davis等,1997),减少了使用高昂代理控制系统的必要性,降低了代理成本增加的速度;第二,家族成员担任一把手,使得保持家族控制这一最为重要的非经济目标得以保障,而且有助于塑造前述的身份认同(Berrone等,2012),通过这种情感连接,避免了家族企业施加额外干扰和控制非家族高管行为的监控系统的必要性,进一步降低了代理成本。

综合家族成员担任企业一把手产生的影响,可以发现,当家族成员担任企业一把手时,代理收益将会增加,并且代理成本增加速度变慢。与薪酬激励的调节作用类似,我们假设:

假设3:当家族成员控制企业最高职位时,非家族高管比例与企业创新产出的倒U字形曲线将变得平缓且转折点右移,即非家族高管比例增加所带来的创新产出净收益增幅放缓,且与非家族成员控制相比,创新产出净收益达到最高点时对应了更高比例的非家族高管。

四、样本选择与研究设计(一)样本选择

本文的研究数据来自我国2009—2016年间在沪深交易所上市的制造业家族企业样本。选择2009年为起始年份是为了规避2008年金融危机对民营企业的影响。选择制造业家族企业为研究样本的原因在于从事制造业的家族企业大约占我国家族企业总数的70%,且大部分制造业家族企业在年报中披露了专利申请数量以及研发投入等数据。对于家族企业的界定,本文主要借鉴Chua等 (1999)、La Porta等(1999)以及王明琳等(2014)的标准:(1)公司实际控制人可以追溯到某自然人或家族,且家族控制权大于等于15%;(2)至少有两位家族成员在家族企业中担任股东、董事或高管。

本文主要通过国泰安(CSMAR)数据库以及上市公司年报来获取数据,但由于现有数据库无法直接获取家族或非家族高管的具体信息以及其薪酬激励数据,因此,文中用到的非家族高管比例、非家族高管的现金激励与股权激励、非家族高管的年龄、教育水平等变量全部来自作者的手工整理:(1)在国泰安数据库中下载2009—2016年所有样本企业高管团队成员的个人资料,根据上市公司年报以及招股说明书中的“股东关联联系或一致行动说明”以及“前十大股东持股情况”中所披露的高管相关信息来甄别与样本企业的实际控制人、总经理与董事长可能存在关联关系的高管;(2)借助搜索引擎以及财经新闻报道来搜索可能存在关联关系的高管的相关信息,并根据国泰安数据库中所提供的高管基本信息数据,以及年报中披露的“董监高人员的基本情况”,对可能存在关联的高管与企业的实际控制人、总经理以及董事长进行匹配,逐一确认高管的家族或非家族身份;(3)筛选并整理出非家族高管的名单,记录高管团队中家族高管与非家族高管的数量,计算非家族高管人数占高管团队的比例,并记录CEO或董事长是否由家族成员担任,若家族成员在企业中担任董事长或CEO,则取值为1,否则为0;(4)在确定了以上数据后,整理非家族高管的现金激励、股权激励以及年龄、教育水平等数据。为保证数据的合理性,本文对样本数据进行了如下处理:(1)剔除ST、SST、*ST的企业样本;(2)剔除数据缺失严重或数据资料有错误的样本;(3)剔除未披露高管薪酬或者高管不在公司领薪的样本。经过多重筛选,本文最终获取了211家制造业家族企业样本的1 319个非平衡面板数据。

(二)模型设计及变量说明

本文首先考察非家族高管比例与创新产出之间的关系,并在此基础上考察非家族高管薪酬激励与家族成员担任一把手的调节作用。为了检验假设1是否成立,本文设计以下模型,见公式(1):

| $ 创新产出={\beta }_{0}+{\beta }_{1}非家族高管比例+{\beta }_{2}{非家族高管比例}^{2}+{\beta }_{3}控制变量+{\beta }_{4}年份+{\varepsilon }_{it} $ | (1) |

为检验假设2a、2b以及假设3,本文在公式(1) 的基础上加入非家族高管比例与调节变量M的交互项,以及非家族高管比例的平方项与调节变量M的交互项,见公式(2)。其中,控制变量M分别表示非家族高管的现金激励、股权激励以及家族成员担任一把手。

| $ \begin{aligned} 创新产出= & {\beta }_{0}+{\beta }_{1}非家族高管比例+{\beta }_{2}{非家族高管比例}^{2}+{\beta }_{3}{非家族高管比例}\times M+\\ & \beta _{4}{非家族高管比例}^{2}\times M+{\beta }_{5}控制变量+{\beta }_{6}年份+{\varepsilon }_{it} \end{aligned}$ | (2) |

对于U字形或倒U字形曲线调节作用的检验,牵涉到两个方面,一是调节变量的加入使原来的曲线变得更加陡峭或平缓,二是转折点的移动(Haans等,2016)。首先,调节效应的转折点计算公式为:

| $ {X^*} = \frac{{ - {\beta _1} - {\beta _3}M}}{{2{\beta _2} + {\beta _4}M}} $ | (3) |

另外,加入调节效应后,转折点的移动方向由公式(4)决定:

| $ \frac{{\delta M}}{{\delta {X^*}}} = \frac{{{\beta _1}{\beta _4} - {\beta _2}{\beta _3}}}{{2{{({\beta _2} + {\beta _4}M)}^2}}} $ | (4) |

对于U字形或倒U字形曲线,加入调节变量以后曲线的平缓或陡峭程度取决于β4 的符号。针对倒U字形曲线来说,当β4 >0时,曲线变平缓,反之变得更加陡峭。在判断转折点的移动方向时,需要判断公式(4)的结果是否与0具有显著差异,由于该式的分母始终大于等于0,那么该式的符号取决于分子的符号,也就是说,当 β1×β4−β2×β3>0 时,转折点会随着调节变量,即M的增加向右移动;反之,则会向左移动。

具体的变量说明如下:

因变量:借鉴李梅和余天骄(2016)、袁建国等(2015)的做法,本文使用企业在一年内专利申请(发明、实用新型和外观设计专利申请数量之和)数量加一并取自然对数来衡量企业的创新产出。选择该指标的原因在于每年的专利申请数量能够较为准确地展现企业当年创新产出的情况。另外,由于非家族高管对于企业创新产出的影响很难在当年表现出来,而一般会在下一年的创新产出中得以体现,因此本文使用滞后一年,即 t+1年的专利申请数量来衡量 t 年的创新产出。

自变量:本文的自变量为非家族高管占高管团队的比例,使用不担任CEO的非家族高管人数占高管团队人数(不含CEO)的比例来衡量该变量。

调节变量:本文的调节变量为非家族高管薪酬激励与家族成员是否担任一把手。非家族高管的薪酬激励又分为非家族高管现金激励与股权激励两种类型。对于现金激励,本文采用非家族高管该年度获得的现金薪酬(工资、奖金与津贴)总额的平均值并取自然对数来衡量。对于非家族高管股权激励,本文参照姜英兵和于雅萍(2017)的做法,以非家族高管持股数量占当年公司总股本数的比值并取平均值来衡量。对于家族成员担任一把手,参考Wasserman(2017)的研究,本文以家族成员是否担任CEO或董事长来表示,若家族成员担任CEO或董事长,则取1,否则取0。

控制变量:参考Jaskiewicz等(2017)以及权小锋等(2010)的做法,本文选取的控制变量有以下几类:(1)企业组织层面:选取企业年龄、企业规模,以及企业是否为高新技术企业等指标;(2)财务指标层面:选取财务杠杆以及资产负债率等指标;(3)企业治理层面:本文控制了独董比例、董事会规模等指标;(4)高管层面:本文对非家族高管的平均年龄、平均教育水平进行控制;(5)家族层面:本文对家族董事比例进行了控制。另外,由于创新产出的大小与创新投入也有着密不可分的联系,因此本文还控制了企业的创新投入,即研发投入与企业销售收入的比值。最后,本文的研究对象虽为制造业家族企业,但由于制造业的细分种类仍十分广泛,不同细分行业的创新产出水平仍存在较大差异,因此,本文依据证监会2012年行业分类的标准,设置了制造业细分行业虚拟变量,并加入回归来控制行业固定效应。同样,本文还设置了年份虚拟变量来控制年份固定效应。具体变量描述见表1。

| 变量类型 | 变量名称 | 说明 |

| 因变量 | 创新产出 | t+1年企业专利(发明、实用新型和外观设计专利之和)的申请数量加1,并取自然对数。即ln(专利申请总数+1) |

| 自变量 | 非家族高管比例 | 不担任CEO的非家族高管人数与高管团队人数(不含CEO)的比值 |

| 调节变量 | 现金激励 | 非家族高管现金激励(工资、奖金、津贴等)的平均值,取自然对数 |

| 股权激励 | 非家族高管持股数与期末企业总股本之间的比值,并取平均值 | |

| 家族成员担任一把手,简称家族控制 | 若家族成员担任董事长或CEO,则取值为1,否则为0 | |

| 控制变量 | 企业规模 | 企业总员工数取自然对数,即ln(总员工数) |

| 企业年龄 | 2017−企业成立年份 | |

| 财务杠杆 | (净利润+所得税费用+财务费用)/(净利润+所得税费用) | |

| 资产负债率 | 负债/总资产 | |

| 独董比例 | 独立董事人数与董事会总人数的比值 | |

| 董事会规模 | 董事会人数 | |

| 年龄 | 非家族高管年龄取平均值 | |

| 教育水平 | 非家族高管所获得最高学历的平均值,1=中专;2=大专;3=本科;4=硕士;5=博士 | |

| 创新投入 | 研发投入与企业销售收入的比值 | |

| 高新技术企业 | 若企业被认定为高新技术企业,则取值为1,否则为0

|

|

| 家族董事比例 | 担任董事的家族成员数量与董事会总人数的比值 | |

| 年份虚拟变量 | 2009—2016年,设置8个虚拟变量,取7个变量放入模型 | |

| 行业虚拟变量 | 按照证监会2012年行业分类,将样本中所涉及的制造业分为t种,并取t−1个变量放入模型 |

(一)主要变量的描述性统计与相关性分析

表2是本文主要变量的描述性统计和相关系数表。从表2可知,企业创新产出,即专利申请数量的平均值为1.026。非家族高管占高管团队比值的平均值为0.898,非家族高管现金激励的平均值为12.624,说明非家族高管现金激励的金额大约33.44万元;股权激励的平均值为0.020,说明样本中非家族高管持股比例的平均值大约为2%。家族控制的平均值为0.836,说明样本中有83.6%的企业的一把手由家族成员担任。其余变量的分布均处于合理范围内,在此处不再赘述。为避免多重共线性的影响,本文对相关变量进行了VIF方差膨胀因子检验,结果显示各个变量的VIF值均在1.01到1.6之间,说明各变量之间不存在严重的多重共线性问题,不会对回归检验的结果产生影响。

| 变量名称 | 平均值 | 标准差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1. 创新产出 | 1.026 | 1.641 | 1 | |||||||

| 2. 非家族高管比例 | 0.898 | 0.151 | −0.008 | 1 | ||||||

| 3. 现金激励 | 12.624 | 0.641 | 0.055** | 0.076*** | 1 | |||||

| 4. 股权激励 | 2.046 | 5.713 | 0.051* | −0.041 | −0.006 | 1 | ||||

| 5. 家族控制 | 0.836 | 0.370 | 0.037 | 0.014 | −0.136*** | −0.108*** | 1 | |||

| 6. 企业规模 | 7.696 | 0.924 | 0.103*** | 0.095*** | 0.358*** | −0.086*** | 0.032 | 1 | ||

| 7. 企业年龄 | 16.806 | 7.043 | 0.025 | 0.082*** | 0.009 | −0.063** | 0.056** | 0.089*** | 1 | |

| 8. 董事会规模 | 8.439 | 1.449 | −0.046* | 0.015 | 0.187*** | 0.004 | −0.066** | 0.294*** | 0.057** | 1 |

| 9. 独董比例 | 0.373 | 0.055 | 0.023 | 0.006 | 0.024 | 0.039 | 0.074*** | −0.080*** | −0.001 | −0.524*** |

| 10. 财务杠杆 | 1.476 | 3.232 | −0.006 | −0.014 | −0.050* | −0.013 | 0.001 | −0.037 | −0.009 | −0.029 |

| 11. 资产负债率 | 0.371 | 0.180 | 0.039 | 0.187*** | 0.041 | −0.055** | −0.002 | 0.337*** | 0.054* | 0.081*** |

| 12. 创新投入 | 0.035 | 0.044 | 0.031 | 0.050* | −0.005 | 0.008 | 0.065** | −0.105*** | 0.035 | −0.094*** |

| 13. 教育水平 | 3.024 | 0.527 | 0.063** | 0.099*** | 0.276*** | −0.040 | −0.028 | 0.166*** | 0.007 | 0.021 |

| 14. 年龄 | 45.008 | 4.258 | −0.067** | 0.056** | 0.201*** | 0.032 | −0.041 | 0.070** | 0.083*** | 0.065** |

| 15. 家族董事比例 | 0.236 | 0.111 | 0.020 | −0.397*** | −0.188*** | −0.042 | 0.215*** | −0.062** | −0.095*** | −0.188*** |

| 16. 高新技术企业 | 0.726 | 0.446 | 0.089*** | −0.006 | −0.002 | 0.075*** | 0.011 | −0.137*** | −0.010 | −0.048* |

| 变量名称 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||

| 9. 独董比例 | 1 | |||||||||

| 10. 财务杠杆 | 0.027 | 1 | ||||||||

| 11. 资产负债率 | −0.068** | 0.012 | 1 | |||||||

| 12. 创新投入 | 0.073*** | 0.016 | −0.129*** | 1 | ||||||

| 13. 教育水平 | 0.046* | −0.027 | 0.054* | 0.062** | 1 | |||||

| 14. 年龄 | −0.021 | −0.042 | 0.012 | 0.032 | −0.052* | 1 | ||||

| 15. 家族董事比例 | 0.080*** | −0.015 | −0.109*** | −0.027 | −0.043 | −0.106*** | 1 | |||

| 16. 高新技术企业 | 0.009 | −0.043 | −0.132*** | 0.181*** | 0.027 | −0.027 | −0.032 | 1 | ||

| 注:*表示p<0.1,**表示p<0.05,***表示p<0.01。 | ||||||||||

(二)实证结果分析

在模型估计之前,本文对样本数据做了以下处理,以保证模型估计的有效性:首先,对主要连续变量在1%和99%水平上进行缩尾处理;其次,对进入交互项的连续变量进行中心化处理,以避免多重共线性的影响。本文的因变量专利申请数量存在数量为0或未披露专利数据的样本,因此该变量是一个以0为最小值的截断数据,使用面板数据的Tobit模型估计。

本文首先验证非家族高管比例与企业创新产出之间的关系,结果如表3所示。模型0是只包含控制变量的基准模型;模型1是对非家族高管比例与创新产出的一次项关系的检验,结果显示非家族高管比例的一次项与创新产出的关系不显著;模型2在模型1的基础上加入非家族高管比例的二次项,结果显示,非家族高管比例的二次项系数显著为负(β=−12.423,p< 0.05),一次项系数显著为正(β=18.704,p< 0.05),该结果说明非家族高管比例与企业创新产出的关系呈倒U字形,即随着非家族高管比例的升高,企业的创新产出呈现“先升后降”的趋势变化。假设1得到支持。

| 创新产出 | |||||||

| 变量名称 | 模型0 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 |

| 非家族高管比例 | −0.636 | 18.704** | 18.838** | 16.460* | 75.883*** | 106.70*** | |

| [1.145] | [8.639] | [9.097] | [8.963] | [28.283] | [36.372] | ||

| 非家族高管比例2 | −12.423** | −12.451** | −11.324** | −47.717*** | −64.973*** | ||

| [5.485] | [5.757] | [5.687] | [17.292] | [21.697] | |||

| 非家族高管比例×现金激励 | 4.770* | 5.234* | |||||

| [2.784] | [2.828] | ||||||

| 非家族高管比例2×现金激励 | 14.337* | 23.371** | |||||

| [8.914] | [10.548] | ||||||

| 非家族高管比例×股权激励 | 0.117 | 0.168 | |||||

| [0.241] | [0.246] | ||||||

| 非家族高管比例2×股权激励 | 1.900** | 2.287** | |||||

| [0.924] | [1.005] | ||||||

| 非家族高管比例×家族控制 | 7.332* | 7.526* | |||||

| [4.188] | [4.186] | ||||||

| 非家族高管比例2×家族控制 | 40.207** | 59.792*** | |||||

| [17.881] | [22.382] | ||||||

| 现金激励 | 0.447 | 0.436 | 0.493 | −0.504 | 0.540 | 0.081 | −0.570 |

| [0.321] | [0.322] | [0.322] | [0.387] | [0.340] | [0.334] | [0.400] | |

| 股权激励 | 0.035 | 0.033 | 0.032 | 0.046** | −0.027 | 0.047** | −0.016 |

| [0.021] | [0.022] | [0.021] | [0.022] | [0.029] | [0.022] | [0.030] | |

| 家族控制 | 0.229 | 0.243 | 0.282 | 0.148 | 0.261 | −0.773 | −1.001* |

| [0.457] | [0.457] | [0.456] | [0.456] | [0.469] | [0.581] | [0.607] | |

| 高新技术企业 | 0.758* | 0.756* | 0.706* | 0.420 | 0.353 | 0.330 | 0.530 |

| [0.406] | [0.406] | [0.404] | [0.415] | [0.447] | [0.426] | [0.416] | |

| 企业规模 | 0.742*** | 0.750*** | 0.731*** | 0.481** | 0.112 | 0.534** | 0.491** |

| [0.236] | [0.236] | [0.235] | [0.241] | [0.429] | [0.249] | [0.243] | |

| 企业年龄 | 0.026 | 0.026 | 0.028 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.009 |

| [0.029] | [0.029] | [0.029] | [0.028] | [0.029] | [0.028] | [0.028] | |

| 董事会规模 | −0.261* | −0.264* | −0.275* | −0.113 | −1.382 | −0.126 | −0.126 |

| [0.154] | [0.154] | [0.154] | [0.158] | [0.900] | [0.159] | [0.159] | |

| 独董比例 | −2.367 | −2.321 | −2.460 | −0.557 | −26.182 | −0.901 | −0.954 |

| [3.785] | [3.783] | [3.770] | [3.901] | [17.879] | [3.951] | [3.920] | |

| 资产负债率 | −0.417 | −0.379 | −0.342 | −0.071 | 0.311 | −0.393 | −0.196 |

| [0.956] | [0.958] | [0.954] | [0.980] | [1.073] | [1.006] | [0.983] | |

| 创新投入 | 2.481 | 2.492 | 2.510 | 3.415 | 3.068 | 0.472 | 3.383 |

| [2.342] | [2.342] | [2.338] | [2.435] | [2.374] | [2.389] | [2.418] | |

| 财务杠杆 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.014 | 0.019 | 0.013 | 0.018 |

| [0.037] | [0.037] | [0.038] | [0.041] | [0.038] | [0.039] | [0.041] | |

| 高管教育水平 | −0.006 | −0.001 | −0.042 | −0.053 | 0.093 | −0.165 | −0.041 |

| [0.326] | [0.325] | [0.325] | [0.336] | [0.339] | [0.347] | [0.337] | |

| 高管年龄 | −0.036 | −0.033 | −0.046 | −0.102** | −0.056 | −0.104** | −0.096** |

| [0.040] | [0.041] | [0.041] | [0.042] | [0.043] | [0.044] | [0.043] | |

| 家族董事比例 | 0.567 | 0.287 | −0.183 | 1.015 | 0.441 | −0.892 | 1.501 |

| [1.762] | [1.832] | [1.834] | [1.854] | [1.938] | [1.961] | [1.881] | |

| 年份虚拟变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 行业虚拟变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| _cons | −32.337 | −31.721 | −38.393 | −5.156 | −7.013 | −35.158*** | −40.944** |

| [542.53] | [547.82] | [574.245] | [6.293] | [9.929] | [12.888] | [16.188] | |

| sigma_u | 2.320*** | 2.316*** | 2.290*** | 2.386*** | 2.339*** | 2.438*** | 2.395*** |

| [0.203] | [0.203] | [0.201] | [0.220] | [0.212] | [0.225] | [0.220] | |

| sigma_e | 2.817*** | 2.817*** | 2.813*** | 2.969*** | 2.835*** | 2.901*** | 2.942*** |

| [0.120] | [0.120] | [0.120] | [0.127] | [0.125] | [0.127] | [0.126] | |

| Wald 卡方 | 72.59 | 72.84 | 77.47 | 104.03 | 70.57 | 91.54 | 111.29 |

| N | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 |

| 注:*表示p<0.1,**表示p<0.05,***表示p<0.01;方括号内为标准误。 | |||||||

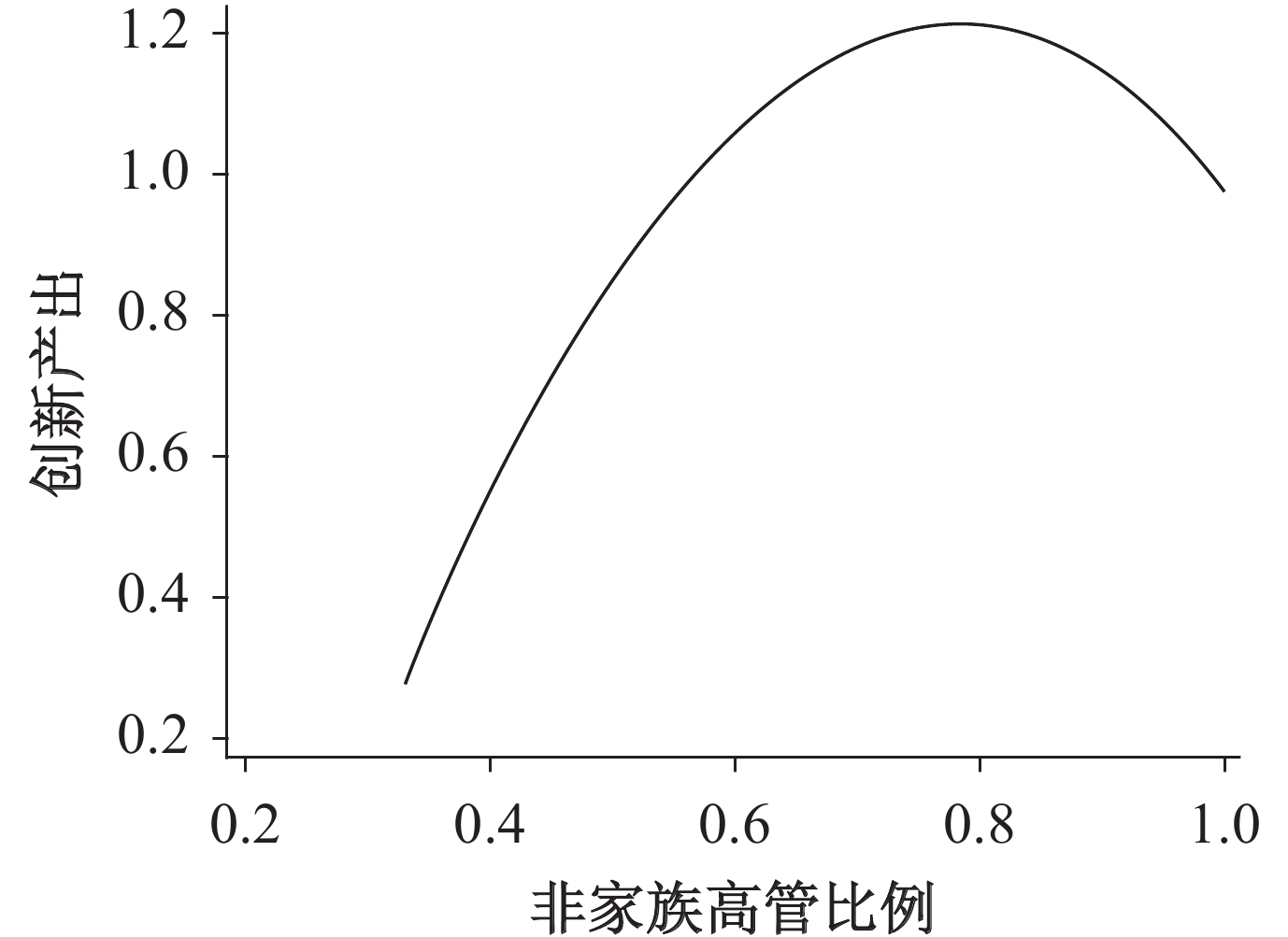

为了保证非家族高管比例与创新产出之间的倒U字形关系真实存在,参考Haans等(2016)以及Lind和Mehlum(2010)等学者的建议,本文对该倒U字形关系进行进一步验证,结果见表4。首先,本文使用STATA 13.0软件中的Utest命令对该结果进行检验。该结果通过了Utest检验,显示为倒U字形,并同时计算出非家族高管比例与创新产出之间的倒U字形曲线的转折点为0.753,该转折点落在自变量的取值范围(0,1)之间。其次,分别在该倒U字形曲线转折点左右两边取值,并分别计算该点所对应的斜率,结果表明倒U字形曲线左边Xl 的斜率显著为正(SlopeL=9.78,p< 0.05),曲线右边Xh 的斜率显著为负(SlopeH=−5.23,p< 0.05),进一步表明两者之间存在真实的倒U字形关系,该倒U字形曲线的图示见图2。

| 检验方法 | 结果 |

| Utest | 通过Utest检验 |

| 倒U形曲线转折点 | 0.753 |

| 自变量取值范围 | (0, 1) |

| 倒U形曲线两侧斜率 | SlopeL

: 9.78 ( 4.96)**

SlopeH : −5.23 ( 2.60)** |

|

| 图 2 非家族高管比例与创新产出的倒U形关系 |

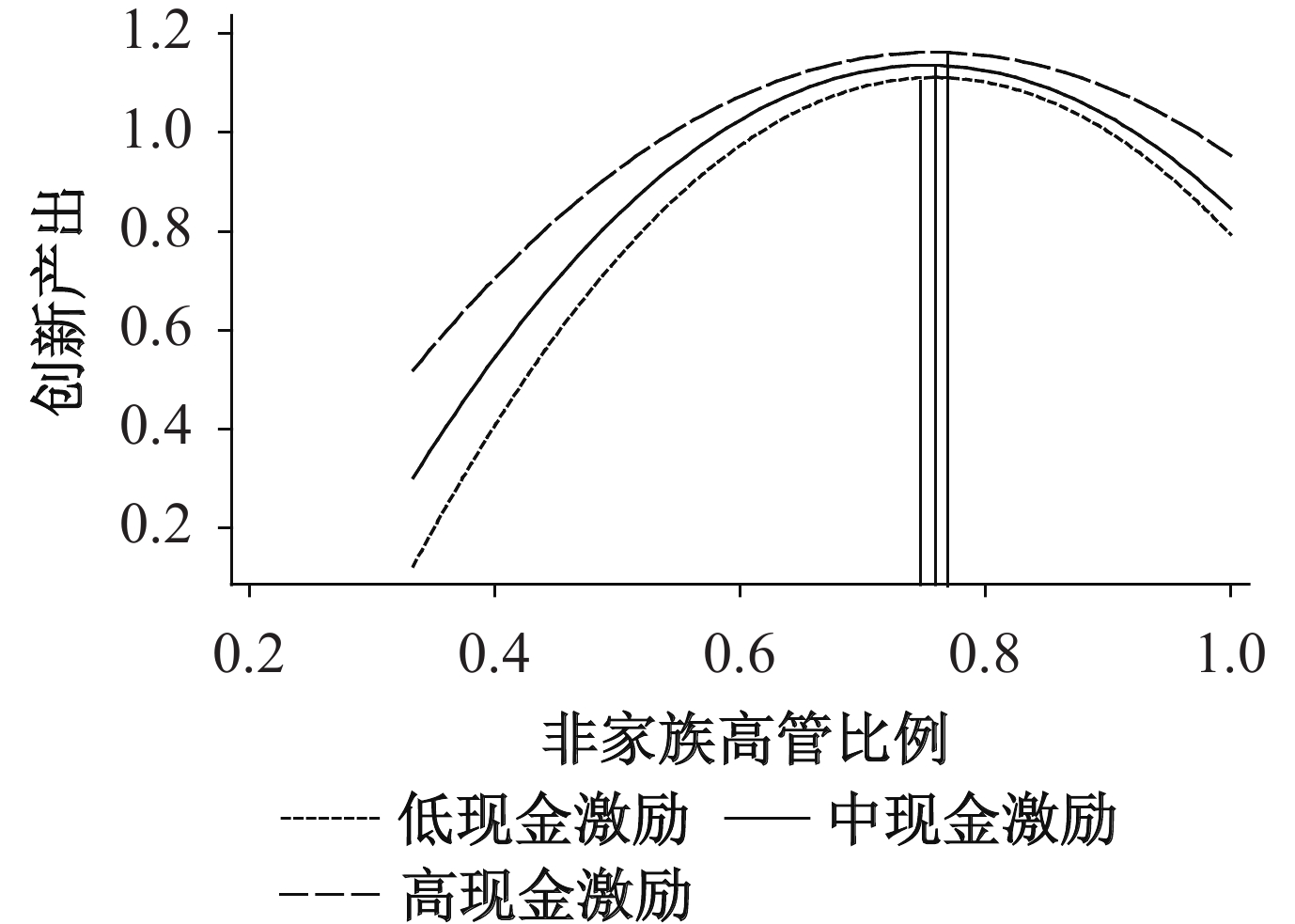

表3同时展示了非家族高管薪酬激励以及家族一把手的调节作用的结果。根据表3的结果,模型3—模型5分别检验了非家族高管现金激励、股权激励以及家族控制的调节作用,模型6为全模型。模型3中加入了非家族高管比例一次项与现金激励的交互项,以及非家族高管比例平方项与现金激励的交互项,结果显示,非家族高管比例平方项与现金激励的交互项的系数显著为正(β=14.337,p < 0.1),且在后续全模型6中仍然显著,说明为非家族高管提供现金激励使倒U字形曲线变得更平坦。对于转折点的移动方向,在现金激励的调节作用中,β1×β4−β2×β3 的符号显著为正,说明转折点随着非家族高管现金激励的增加而向右移动。为呈现更为直观的结果,本文分别取非家族高管现金激励数的高、中、低三个值进行绘图,如图3所示。假设2a得到支持。

|

| 图 3 现金激励的调节作用 |

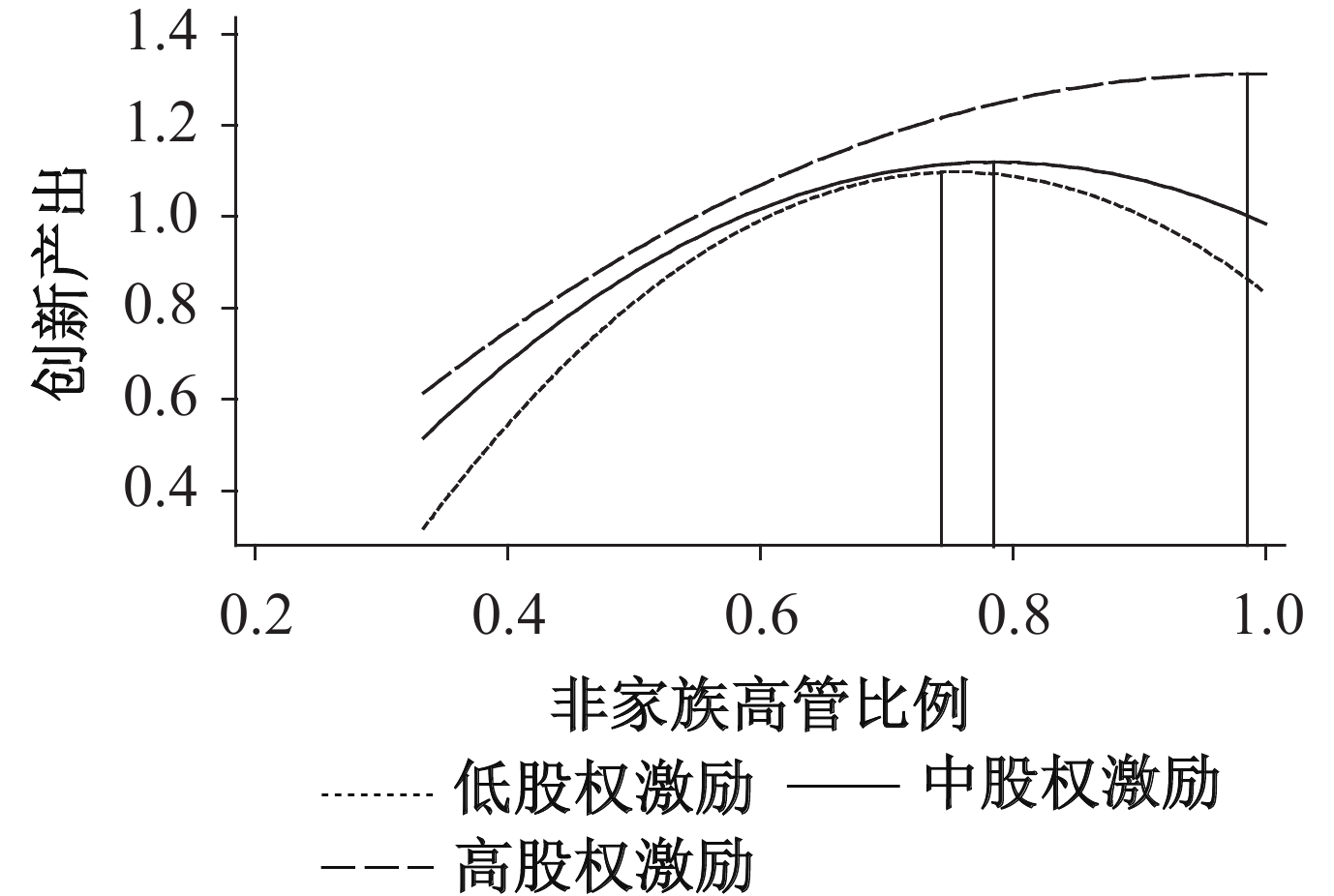

同样,模型4加入了非家族高管比例一次项与股权激励的交互项,以及非家族高管比例的平方项与股权激励的交互项,结果可以看出,非家族高管比例的平方项与股权激励的交互项的系数显著为正(β=1.900,p< 0.05),且在后续全模型6中得到了显著的结果,说明为非家族高管提供股权激励,使原来的倒U字形曲线变得更平坦。对非家族高管股权激励的调节作用进行进一步检验,发现β1×β4−β2×β3 的符号为正,说明转折点随着非家族高管股权激励的增加而向右移动。同样,本文分别取非家族高管股权激励数的高、中、低三个值对股权激励的调节作用绘图,如图4所示。假设2b得到支持。

|

| 图 4 股权激励的调节作用 |

模型5加入了非家族高管比例与家族控制的交互项,以及非家族高管比例的平方项与家族控制的交互项,结果表明非家族高管比例平方项与家族控制的交互项的系数显著为正(β=40.207,p< 0.05),且在后续全模型6中仍然显著,说明当家族成员担任一把手时,倒U字形曲线变得更平坦。对家族控制的调节作用进行进一步检验,β1×β4−β2×β3 的符号显著为正,说明当家族成员担任一把手时,曲线的转折点向右移动。本文分别取有家族控制与无家族控制两个值来对家族控制的调节作用绘图,如图5所示。假设3得到支持。

|

| 图 5 家族控制的调节作用 |

本文采用内生性检验和替换因变量测量方式的方法来进行稳健性检验。为解决非家族高管比例与企业创新产出之间可能存在的内生性问题,本文利用工具变量法检验两者的关系。根据本文的研究问题,有效的工具变量应满足以下基本条件:(1)相关性:即工具变量应与非家族高管比例有关;(2)外生性:即工具变量与企业创新产出无关。依据上述原则,本文参照Fang等(2021)的做法,采用各省内制造业企业高管团队规模的平均值作为非家族高管比例的工具变量。该变量反映了每个省内每个行业对于高管的平均需求。由于家族成员的数量受家族规模的限制,那么不同省不同行业中企业高管团队的平均规模应该与家族企业中非家族高管的比例正相关,但与创新产出不相关。表5报告了内生性检验的回归结果,根据Hamilton和Nickerson(2003)的研究,本文使用工具变量的两阶段回归方法来进行内生性检验。在第一阶段,将非家族高管比例作因变量,对工具变量及其他控制变量进行回归分析,模型一的结果表明非家族高管的比例与各省各行业中的高管数量呈正相关关系(β = 0.011,p < 0.1),并估计出非家族高管比例的预测值。在第二阶段,因变量为创新产出,并将第一阶段估计出的非家族高管比例的预测值作为额外的控制变量加入回归,得到了与主模型较为一致的结果,验证了本文的主要假设。

| 第一阶段 | 第二阶段 | 第二阶段 | |

| 非家族高管比例 | 创新产出 | 创新产出 | |

| 各省各行业企业高管团队平均规模 | 0.011* | ||

| [0.006] | |||

| 非家族高管比例 | 0.797 | 19.695** | |

| [1.727] | [8.900] | ||

| 非家族高管比例平方 | −12.692** | ||

| [5.839] | |||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份虚拟变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 行业虚拟变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Mills λ | −2.066 | −0.362 | |

| [2.408] | [2.527] | ||

| _cons | 0.810*** | −25.416 | −32.845 |

| [0.099] | [379.190] | [295.497] | |

| Wald 卡方 | 48.62 | 50.18 | |

| N | 1319 | 1319 | 1319 |

| 注:*表示p<0.1,**表示p<0.05,***表示p<0.01;方括号内为标准误。限于篇幅,本结果未显示控制变量。 | |||

此外,本文采用了更换因变量测量方式的方法来进行稳健性检验。对于企业创新产出的衡量,除了专利申请数量以外,专利授权数量也是一种较为常用的衡量方法,因此,本文借鉴孟庆斌等(2019)的做法,使用样本企业t+1年专利授权数量并取自然对数的方法来替换之前的因变量测量方式。相对于专利申请数量,专利授予作为国家专利局已经认定企业可以获得的专利数量,同样可以反映企业的创新产出情况。检验结果如表6所示,非家族高管比例与创新产出之间的倒U字形关系得到验证(β= −12.610,p< 0.05)。对此倒U字形关系进行进一步验证:首先,该结果通过了Utest检验,并得出该倒U字形曲线的转折点为0.687,落在自变量的取值区间(0,1)之间。在曲线左右两边取值,这两点对应的斜率也得到显著结果,因此说明该倒U字形关系具有较好的稳健性。对于调节效应的稳健性检验,现金激励与股权激励的调节作用得到了显著的结果,但家族一把手的调节作用未得到验证,原因在于:家族一把手可以利用其控制权威来更加直接地引导非家族高管选择有利于企业发展的创新决策和方向,专利申请作为企业创新产出的最直接体现,家族一把手可以直接干预非家族高管进行专利申请的方向,进而对非家族高管如何影响企业专利申请数量产生影响。而专利授权作为专利申请的结果体现,存在一定的时滞性和随机性,家族一把手在依靠其权威来影响非家族高管与企业专利授权的关系时也存在一定的时滞和随机性,无法直接干预专利授权的结果,因此该调节作用未得到验证。

| 控制变量 | 创新产出:专利授权数量 | |||||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | |

| 非家族高管比例 | −2.297* | 17.313* | 22.480** | 23.440** | 31.650* | 55.397* |

| [1.331] | [9.826] | [10.595] | [10.825] | [17.000] | [29.582] | |

| 非家族高管比例2 | −12.610** | −15.418** | −16.412** | −24.570** | −37.731** | |

| [6.247] | [6.694] | [6.846] | [11.143] | [18.263] | ||

| 非家族高管比例×现金激励 | 5.032* | 5.101* | ||||

| [2.868] | [2.954] | |||||

| 非家族高管比例2×现金激励 | 14.905* | 16.516* | ||||

| [8.670] | [9.950] | |||||

| 非家族高管比例×股权激励 | 0.246* | 0.413 | ||||

| [0.318] | [0.312] | |||||

| 非家族高管比例2×股权激励 | 1.613* | 1.840 | ||||

| [1.090] | [1.172] | |||||

| 非家族高管比例×家族控制 | 8.894** | 7.047 | ||||

| [4.202] | [5.116] | |||||

| 非家族高管比例2×家族控制 | 12.907 | 24.705 | ||||

| [12.133] | [19.478] | |||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份虚拟变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 行业虚拟变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| _cons | −9.935* | −16.601*** | −7.388 | −24.591*** | −24.332** | −24.894 |

| [5.274] | [6.272] | [5.253] | [8.022] | [9.472] | [16.328] | |

| sigma_u

|

2.570*** | 2.584*** | 2.714*** | 2.561*** | 2.636*** | 2.519*** |

| [0.252] | [0.252] | [0.262] | [0.264] | [0.254] | [0.263] | |

| sigma_e

|

3.332*** | 3.319*** | 3.312*** | 3.338*** | 3.306*** | 3.404*** |

| [0.162] | [0.161] | [0.166] | [0.172] | [0.161] | [0.177] | |

| Wald 卡方 | 47.82 | 51.20 | 42.45 | 51.67 | 51.10 | 44.96 |

| N | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 |

| 注:*表示p<0.1,**表示p<0.05,***表示p<0.01;方括号内为标准误。限于篇幅,本结果未显示控制变量。 | ||||||

(一)研究结论

现有研究认为家族企业独特的治理和管理模式导致家族企业具备创新投入少、创新产出多的创新产出优势(Duran等,2016),这一创新优势的发现与学术研究普遍认为家族企业具有效率管理优势(Carney,2005)是一致的。但钱德勒认为走向职业化管理是家族企业发展的必然(小艾尔弗雷德·D 钱德勒,1987),随着职业化进程的推进,家族涉入及其产生的创新优势将不可避免受到影响。那么,在这一过程中,家族企业的创新产出优势会削弱甚至消失吗?为回答这个问题,本文以中国上市家族企业作为考察对象,以代理模型为理论基础,运用代理收益与代理成本的比较模型,分析了非家族高管比例与企业专利申请数量之间的关系,同时也检验了薪酬激励和家族成员担任一把手对两者关系的调节作用。实证结果显示,非家族高管比例与企业创新产出呈现倒U字形关系,家族企业引进非家族高管虽能够提升企业的创新产出,但当高管团队中的非家族高管比例达到一定程度后,继续引进非家族高管产生的创新产出净效益开始下降。现金激励、股权激励的调节作用使这一曲线变得平缓且转折点右移;有趣又略显矛盾的发现是,家族成员担任一把手这种以往被认为导致职业经理人晋升“玻璃天花板效应”的管理实践,却显示出了与薪酬激励一样的调节效果。

(二)理论与实践意义

第一,本文对职业化管理与家族管理“非此即彼”的假设提出挑战。读者不应从Duran等(2016)的研究中得出家族企业为了维持创新产出优势而进行家族管理的结论,相反,适度的职业化有利于结合家族企业非经济目标驱动(Gomez-Mejia等,2011)、节俭管理方式(Carney,2005)与职业经理人的能力特长(韩朝华等,2005)这三个特点,提升家族企业的创新产出优势。另外,读者如果从钱德勒命题(小艾尔弗雷德·D 钱德勒,1987)得出家族企业应该完全职业化的判断也是不恰当的,过度职业化损害了家族企业治理和管理优势,削弱了家族企业的创新产出竞争优势。家族企业可以采取一些管理行为拓展职业化的边界,以包容更多的非家族力量,例如,为职业经理人提供薪酬激励、家族成员担任一把手,这两项举措可以使家族企业包容更高程度的非家族高管比例,也能带来更高的创新产出收益。因此,本文提供了一个维持和增强家族企业可持续的创新竞争优势的规范解决方案:家族企业可以通过适当的管理职业化,以兼收并蓄非家族高管的能力优势和家族控制的治理和管理优势。

第二,本文提高了对家族企业创新过程管理的认识。创新过程充满了不确定性和复杂性(Duran等,2016),家族企业往往具有较高的弹性和适应能力(Sirmon等,2008),这使得家族企业与创新管理具有良好的适配性。本文发现,在适度的职业化范围内,家族企业可以兼得组织弹性、适应能力和非家族高管的能力优势,其创新产出优势将最为显著。

第三,本文对家族企业双重目标激励也提供了新的认识。经济目标激励可以发挥非家族高管的能力优势,家族成员控制核心岗位可以提供在经济激励安排下所难以包容的非经济目标。这种管理安排,一方面激励了非家族高管的创新能力和创新动力,另一方面也激励了控制家族采取有利于企业发展的创新举措,最终实现经济目标和非经济目标的和谐共存。

(三)不足与未来研究展望

第一,虽然本文勾勒了非家族高管比例与家族企业创新产出的倒U型关系及两种调节效应,在实证部分也提供了倒U字形曲线的顶点位置,但并没有提供临界点的计算方式或是何时、何种情形下可以达到临界点,这些研究问题有待未来更多样化的样本、更精密的研究手段和更深刻的理论洞见予以解决。

第二,本文得出的适度职业化和放大职业化效能的两种管理举措都是基于中国制度情景下的发现,中西方的家族文化和正式制度存在显著的差别,读者在把本研究结论概化到其他制度环境下的家族企业创新实践时应该保持足够的警惕。

第三,本文的数据来源是上市公司样本,这些公司大多具有较大的规模和较为接近现代企业治理的实践安排,对于广大的非上市家族企业,引进非家族高管时所面对的市场激励和约束也是不一样的,因此,对于这些非上市家族企业,特别是中小企业,它们的职业化路径和特点是否与上市公司一致也是有待考察的。

| [1] | 陈凌. 超越钱德勒命题——重新评价《看得见的手》[J]. 管理世界, 2005(5): 160–165. |

| [2] | 陈凌, 吴炳德. 市场化水平、教育程度和家族企业研发投资[J]. 科研管理, 2014, 35(7): 44–50. |

| [3] | 姜英兵, 于雅萍. 谁是更直接的创新者?——核心员工股权激励与企业创新[J]. 经济管理, 2017, 39(3): 109–127. |

| [4] | 雷丁 著, 张遵敬, 范煦, 吴振寰 译. 海外华人企业家的管理思想: 文化背景与风格[M]. 上海: 三联书店上海分店, 1993. |

| [5] | 孟庆斌, 李昕宇, 张鹏. 员工持股计划能够促进企业创新吗?——基于企业员工视角的经验证据[J]. 管理世界, 2019, 35(11): 209–228. |

| [6] | 潘越, 宁博, 纪翔阁, 等. 民营资本的宗族烙印: 来自融资约束视角的证据[J]. 经济研究, 2019, 54(7): 94–110. |

| [7] | 吴炳德, 陈凌. 社会情感财富与研发投资组合: 家族治理的影响[J]. 科学学研究, 2014, 32(8): 1233–1241. |

| [8] | 小艾尔弗雷德·D 钱德勒著, 重武译. 看得见的手: 美国企业的管理革命[M]. 商务印书馆, 1987. |

| [9] | 小艾尔弗雷德·钱德勒著, 张逸人译. 规模与范围: 工业资本主义的原动[M]. 华夏出版社, 2016. |

| [10] | Berrone P, Cruz C, Gomez-Mejia L R. Socioemotional wealth in family firms: Theoretical dimensions, assessment approaches, and agenda for future research[J]. Family Business Review, 2012, 25(3): 258–279. |

| [11] | Block J H. R&D investments in family and founder firms: An agency perspective[J]. Journal of Business Venturing, 2012, 27(2): 248–265. |

| [12] | Chrisman J J, Patel P C. Variations in R&D investments of family and nonfamily firms: Behavioral agency and myopic loss aversion perspectives[J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(4): 976–997. |

| [13] | Chrisman J J, Sharma P, Steier L, et al. The influence of family goals, governance, and resources on firm outcomes[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2013, 37(6): 1249–1261. |

| [14] | Chua J H, Chrisman J J, Sharma P. Defining the family business by behavior[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 1999, 23(4): 19–39. |

| [15] | Chua J H, Chrisman J J, Bergiel E B. An agency theoretic analysis of the professionalized family firm[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2009, 33(2): 355–372. |

| [16] | Claessens S, Djankov S, Fan J P, et al. Disentangling the incentive and entrenchment effects of large shareholdings[J]. The Journal of Finance, 2002, 57(6): 2741–2771. |

| [17] | Duran P, Kammerlander N, Van Essen M, et al. Doing more with less: Innovation input and output in family firms[J]. Academy of Management Journal, 2016, 59(4): 1224–1264. |

| [18] | Fama E F, Jensen M C. Separation of ownership and control[J]. The Journal of Law and Economics, 1983, 26(2): 301–325. |

| [19] | Gedajlovic E, Carney M. Markets, hierarchies, and families: Toward a transaction cost theory of the family firm[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2010, 34(6): 1145–1172. |

| [20] | Haans R F J, Pieters C, He Z L. Thinking about U: Theorizing and testing U-and inverted U-shaped relationships in strategy research[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(7): 1177–1195. |

| [21] | Jaskiewicz P, Block J H, Combs J G, et al. The effects of founder and family ownership on hired CEOs’ incentives and firm performance[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2017, 41(1): 73–103. |

| [22] | Jensen M C, Meckling W H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure[J]. Journal of Financial Economics, 1976, 3(4): 305–360. |

| [23] | Lind J T, Mehlum H. With or without U? The appropriate test for a U-shaped relationship[J]. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2010, 72(1): 109–118. |

| [24] | Luo X R, Chung C N. Filling or abusing the institutional void? Ownership and management control of public family businesses in an emerging market[J]. Organization Science, 2013, 24(2): 591–613. |

| [25] | Röd I. Disentangling the family firm’s innovation process: A systematic review[J]. Journal of Family Business Strategy, 2016, 7(3): 185–201. |

| [26] | Schulze W S, Lubatkin M H, Dino R N. Toward a theory of agency and altruism in family firms[J]. Journal of Business Venturing, 2003, 18(4): 473–490. |

| [27] | Stewart A, Hitt M A. Why can’t a family business be more like a nonfamily business?: Modes of professionalization in family firms[J]. Family Business Review, 2012, 25(1): 58–86. |

| [28] | Wasserman N. The throne vs. the kingdom: Founder control and value creation in startups[J]. Strategic Management Journal, 2017, 38(2): 255–277. |