2022第44卷第8期

2.宁波大学 中国非公有制经济人士浙江研究基地,浙江 宁波315211;

3.福州大学 经济与管理学院,福建 福州 350108;

4.浙江科技学院 经济与管理学院,浙江 杭州 310023

2.Zhejiang Research Base of Chinese Non-Public Economy, Ningbo University, Ningbo 315211, China;

3.School of Economics and Management, Fuzhou University, Fuzhou 350108, China;

4.School of Economics and Management, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310023, China

代际创业是延续家族创业、创新精神,整合家族资源,鼓励后代创造新业务、财务和社会价值的过程(Zellweger等,2012;吴炳德等,2017a)①。资源是影响创业活动的重要因素,但创业者能使用的资源并非给定,它需要创业者展开搜索行动,确定资源的范围、来源和种类,采取适当的措施,获取资源控制者的同意,从而转移和使用这些资源(Clough等,2019)。创业资源动员(mobilization)能力,即搜索、接近和使用这些资源的能力,受创业者成长环境,特别是家庭环境的影响(吴炳德等,2017a;Wang和Zhang,2022)。家庭不仅可以提供创业所需资源,而且可以塑造创业者的认知和价值取向(Rogoff和Heck,2003),创业者可以在家庭的日常交流、资源分配、社会交往等活动中潜移默化地习得各种资源搜索、组织和使用方式(窦军生和贾生华,2008;Jaskiewicz和Dyer,2017)。

创二代的家庭环境提供了一个考察家庭系统对创业资源动员影响的理想情境(Olson等,2003;Combs等,2020)。以往的创业资源动员研究主要关注通过市场逻辑、采用正式契约治理的财务资本等资源的动员,忽视了通过非市场逻辑、采用非正式治理的各种创业资源动员(吴炳德等,2017b;Clough等,2019)。创二代所在的商业家族拥有与家族企业互通的资源管道(Aldrich和Cliff,2003),家族成员之间大量采用利他主义等非市场逻辑的、信任基础的资源动员方式(陈凌,1998)。这种家庭环境,既能为子女提供较为丰富的有形资源和商业信息(Au等,2013;Colli等,2013),也能培养和训练子女的商业思维和资源动员能力(Reay等,2015)。这种影响并非同质的(Jaskiewicz等,2017;Daspit等,2021),家庭系统的复杂性使得考察其对创二代资源动员能力的影响成为一个富有挑战性的工作(Jaskiewicz和Dyer,2017),需要综合考虑家庭结构、功能和关系等的影响(Combs等,2020)。

在家庭的诸多组成成分中,家庭结构是一个可见度高、又具备理论和现实意义的视角(Jaskiewicz等,2020)。通过这个切入点,能够联动考察家庭关系、家庭沟通等家庭系统的综合影响。现有研究已经认识到家庭结构对创二代资源动员行为产生了影响,但是大多数研究将代际涉入等单个要素(Zellweger等,2012;Cherchem,2017)视为影响创二代资源动员行为的关键,而对家族这样一个由多要素组成的复杂系统的认识还不够充分(Jaskiewicz等,2020),因此无法全面解释何种类型的商业家族可以培养出高水平资源动员的创二代。应该借助家庭科学理论(李新春等,2020),将家庭多重要素的交互作用视为整体(Daspit等,2021;Rondi等,2018),以揭示家庭系统对创二代资源动员能力的影响机制(王爽等,2020;吴炳德等,2017a)。

本研究以资源动员理论和家庭科学理论为基础,以构成家庭系统的“结构(structure)—互动(interaction)—功能(function)”三维模型为分析框架(以下简称:SIF),讨论“何种家庭系统有利于促进创二代的资源动员”这一问题。采用fsQCA分析方法,基于对22个商业家族的问卷调查和访谈,归纳影响创二代资源动员水平的多重家族组态构型。经分析总结,本研究发现了两种产生高水平创业资源动员的家庭系统动力路径,分别是“独生子女家庭—父母辅助鼓励型”和“多子女家庭—子女另立门户型”,以及两种非对称②的、产生非高水平创业资源动员的家庭系统动力路径,分别是“独生子女家庭—父母疏离放任型”和“多子女家庭—子女资源竞争型”。这些发现为家庭科学理论解释代际创业现象提供了具有说服力的证据,促进了创业资源动员前因研究从单一、分离的状态发展到多因素、整合的系统状态,提出了非对称、多路径、相互依赖的前因模型,显示了创业资源动员理论和家庭科学这一交叉领域的巨大理论潜力。

二、研究现状与研究框架(一)家族异质性研究

家庭科学研究发现,原生家庭对子女的职业发展(Whiston和Keller,2004)、婚姻(Sabatelli和Bartle-Haring,2003)等个体行为和倾向有重要影响(吴雨薇,2017)。Hampson 和Beavers(2019)在Beavers 家庭系统模型(Beavers和Voeller,1983)基础上提出了主要包括家庭结构和互动模式的家庭功能评估模型,其中,家庭结构包括性别比例、成员数量等指标,互动模式包括关系(凝聚力与适应力)、沟通、承诺等指标。“SIF”框架提供了一个理解家庭系统影响家庭成员能力和行为的工具,在本研究中,子女数量,特别是计划生育政策影响下的独生子女现象,对家庭的互动和资源配置实践产生了广泛的影响。因此,本研究将家庭规模作为家庭结构的显性指标,参考评估模型(Hampson和Beavers,2019),以凝聚力、适应力、沟通、承诺这四个角度评估家庭的互动模式,当家庭结构和互动模式彼此匹配,家庭功能将能得到正常发挥。将该模型应用于家族对创二代资源动员的影响机制研究,是将家族资源动员视为家庭功能的一种表征形式。这个模型能够兼顾家庭结构与互动模式多要素组合,综合考虑家庭在子女资源动员能力培养上的复杂前因特征。

(二)资源动员理论

创业资源动员是指创业者组织资源以执行创业机会的过程(Clough等,2019)。它主要关注对企业整个生命周期和演化有重要影响的早期阶段,当前的研究主要来自创业管理和家族企业这两个不同的学术领域(吴炳德等,2017b;王扬眉,2019)。在创业管理领域,学者们主要关注创业者如何以市场逻辑(Hallen等,2014)、正式契约(Boeker和Wiltbank,2005)来获取财务资本(Dushnitsky和Shaver,2009)。这个流派的研究忽视了创业资源的多样性、资源接触的非市场逻辑和资源转移的非正式治理等问题(陈凌,1998;Clough等,2019),家族企业创业研究部分弥补了上述不足(Aldrich和Cliff,2003)。

创业者嵌入于家庭之中(Aldrich和Cliff,2003),家庭是创业之火的“氧气”,它为创业者提供了大量的创业资源(Rogoff和Heck,2003)。不同家庭因素塑造了不同的商业家族(Combs等,2020),从创业团队组成(Ruef等,2003)、财务资源的供给(Romano等,2001)到社会资本的注入(Chua等,2011),都显示出家庭对创业者的资源保障产生的重要影响。来自商业家庭的创二代拥有比其他创业者更丰富的资源潜能,但由于资源范围和类型天然具有可变性和模糊性,从潜能到实际使用,子女的搜索、接触和转移资源的能力就显得很重要,但家庭对这一能力的影响还是一个未知领域。

(三)研究框架

在家庭科学研究中,家庭结构、关系和功能是组成家庭系统的基石(Olson等,2003),也是观察家庭系统正常或失常的基本视角(Jaskiewicz和Dyer,2017;Combs等,2020),“结构—互动—功能”正逐渐成为家族企业异质性研究的重要框架(王爽等,2020)。

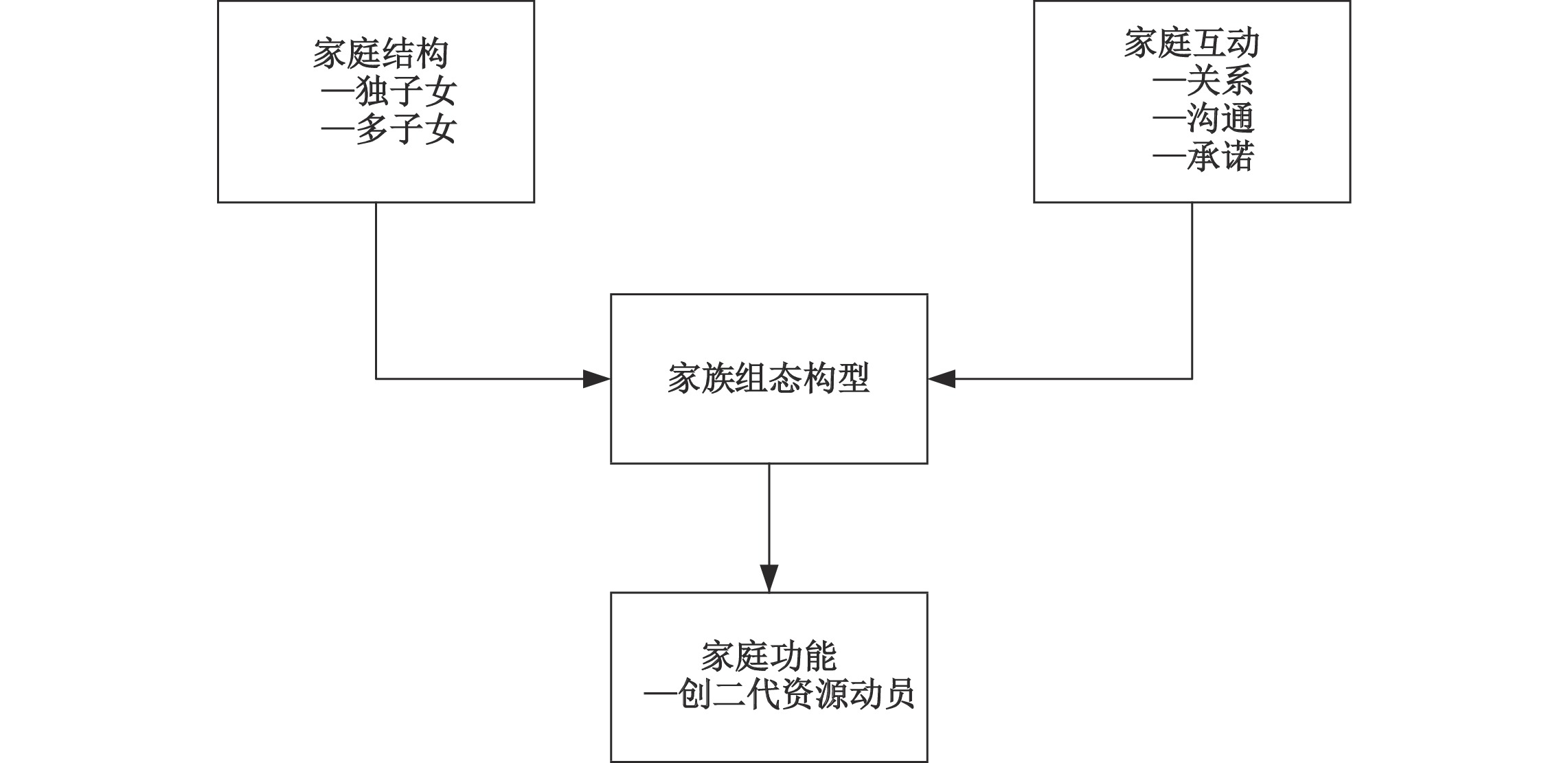

中国独有的计划生育政策为中国商业家族带来深远的影响(吴炳德等,2017a;陈凌,2019),在当前的商业家族中,子女的数量是具有典型时代特征的结构变量和给定变量,也是影响创二代可获资源潜能的重要因素(Chen等,2018;Wang和Zhang,2022)。家庭的互动模式是家庭关系的行为表现,是影响创二代能否以及如何获取资源的前置因素(Lansberg和Astrachan,1994;陈士慧,2016;陈士慧等,2016a)。家庭结构与家庭互动模式共同塑造了创二代资源动员能力的潜能、路径和实际表现(王爽等,2020;Wang和Zhang,2022)。本研究以结构、互动和功能作为基本框架(见图1),能够提供家庭对创二代资源动员能力影响的组态答案。

三、研究方法(一)定性比较分析法

模糊集定性比较分析(fsQCA)是一种新兴的研究方法,它将定性研究相关的深入分析与定量分析提供的外部效度相结合,从而有效地允许跨案例的实质性比较(Ragin,2009)。鉴于本研究问题的特性以及22个家族样本数据,本研究采用fsQCA方法。原因在于:第一,QCA改变了聚焦于变量层面的分析思路,提出变量组合的分析思路,用整体认识和组态思想帮助人们认识世界(杜运周和贾良定,2017;杜运周等,2021)。组态视角非常适合用于解释家庭系统的组合变量的作用(王爽等,2020),家族是人类最古老的协作组织(陈凌,1998),研究家族应该考虑家族关系、沟通、承诺等多维度的整合影响(陈士慧,2016;Combs等,2020),条件组态视角将家族创业研究推入“集合”分析的时代(Pittino等,2018;Waldkirch等,2021),形成更具现实性的创新解释。第二,QCA在选择中小样本的案例时,需要保证案例总体的充分同质性和案例间的最大异质性(杜运周和贾良定,2017),并达到案例数量和条件数量之间良好的平衡,即通常在10到40个案例中,选择4到6个前因条件(伯努瓦•里豪克斯和查尔斯C. 拉金,2017)。本研究在确保信度和效度的前提下,收集了22个商业家族的信息,包括家族结构、家族沟通等5个前因条件,这符合QCA方法的数据要求。第三,QCA是案例导向的,通过组态方式分析和处理数量有限的复杂案例(伯努瓦•里豪克斯和查尔斯C. 拉金,2017;查尔斯C. 拉金,2019),学者可以通过回溯案例或咨询专家来进一步阐明案例的独特之处或改进相关数据(Douglas等,2020),通过同时分析多个前因条件对引致特定结果的复杂原因做出合理解释(杜运周和贾良定,2017),为分析家庭多因素的耦合作用提供了可能。

|

| 图 1 家族异质性的“结构—互动—功能”理论框架 |

(二)数据及校准

1. 数据来源

本研究依托浙江省非公经济研究基地和宁波大学中澳MBA校友会的网络资源展开,团队于2019年正式设计问卷和访谈提纲开展系列调研,预调研以参与“新生代企业家创业精神”培训项目的近十位家族创二代为主,根据反馈进行了至少两轮题项调整。其后,研究团队于2019和2021年在浙江、湖南等民营经济发达区域进行两轮数据收集,第一轮以问卷和正式访谈为主,第二轮以正式访谈和非正式沟通为主。每个创二代都受邀填写了问卷,同时使用来自家族一代和非家族高管等访谈数据对创二代的数据可靠性进行三角验证。此外,作者还借助二手数据如上市公司报表、公开新闻报道等进行信息补充。考虑到样本典型性(创二代性别、创业表现、家族关系、家庭结构等)和数据完整性以及“理论饱和”(即增加样本访谈数量,也不能提供更多关于该研究问题的新见解)等多种原因,最终有22个样本进入分析(基本信息见表1)。在数据分析过程中,研究团队也多次回溯访谈,在专家指导下对数据结果进行优化,最终形成理论驱动下的创新发现。

| 编号 | 性别 | 年龄 | 学历 | 家族结构 | 家族主业 | 主业销售额(亿元) | 创二代创业意愿 | 创二代创业主要目标 | 新创业务 | 成立年份 | 新业务经营情况及绩效 | 访问对象 |

| 1 | 男 | 1993 | 本科 | 3 | 房产销售 | 6.00 | 低 | 父辈认可 | 广告设计 | 2017 | 从事房产策划与销售的定制化服务,市场竞争激烈,项目尚未盈利 | SEN(1) JUN(1) NFM(1)

FM(1) |

| 2 | 男 | 1993 | 本科 | 4 | 房地销售 | 5.00 | 中 | 父辈认可 | 项目运营 | 2018 | 在接班一年以后有了自己的团队,已开拓新项目,运营正常 | JUN(1) NFM(1) |

| 3 | 男 | 1988 | 本科 | 3 | 饲料加工 | 3.00 | 高 | 事业品牌 | 养殖业 | 2018 | 项目处于投入期,规模较小,员工多为临时工,盈利一般 | SEN(1) JUN(1) NFM(1) |

| 4 | 女 | 1983 | 研究生 | 3 | 服装制造 | 未知 | 高 | 事业品牌 | 服装设计 | 2009 | 全面接手研发,打造西南服装第一品牌,搬迁新厂房 | SEN(1) JUN(1) NFM(1) |

| 5 | 男 | 1990 | 本科 | 4 | 制造业 | 0.25 | 高 | 经济套利 | 医疗器械销售 | 2014 | 盈利表现一般 | JUN(1)

NFM(1) |

| 6 | 女 | 1991 | 本科 | 5 | 制造业 | 0.26 | 高 | 经济套利 | 塑料制品销售 | 2016 | 年产值增速30%,购入新场地、细分行业第三 | SEN(1) JUN(1) NFM(1) |

| 7 | 女 | 1987 | 本科 | 5 | 制造业 | 0.20 | 中 | 父辈认可 | 电子商务 | 2012 | 前期持续亏,目前少量盈利 | SEN(1) JUN(1) NFM(1) |

| 8 | 女 | 1971 | 高中 | 4 | 制造业 | 0.80 | 中 | 经济套利 | 电加热器 | 1996 | 年盈利300万左右,购入新厂房 | SEN(1) JUN(2) NFM(3) |

| 9 | 女 | 1994 | 本科 | 3 | 美发电器 | 0.10 | 高 | 事业品牌 | 洗发水 | 2017 | 年盈利200万,天猫细分类目前三 | SEN(1) JUN(1) NFM(1) |

| 10 | 女 | 1994 | 研究生 | 3 | 天使投资 | 2.00 | 中 | 父辈认可 | 服装外贸 | 2018 | 成立新部门,开拓欧美市场,建立与多个知名品牌合作 | SEN(1) JUN(1) NFM(6) |

| 11 | 男 | 1984 | 研究生 | 6 | 水力发电厂 | 未知 | 中 | 经济套利 | 网站设计 | 2016 | 创业项目关闭,回归家族企业 | JUN(1) NFM(1) |

| 12 | 男 | 1990 | 本科 | 3 | 服装销售 | 0.70 | 低 | 父辈认可 | 农业 | 2014 | 回本,少量盈利,年销售额

1000万 |

SEN(1) JUN(1) NFM(1) |

| 13 | 男 | 1986 | 本科 | 6 | 交通运输 | 1.50 | 高 | 事业品牌 | 交通运输 | 2016 | 投入期,正常运营 | JUN(1), NFM(1) |

| 14 | 女 | 1996 | 本科 | 3 | 制造业 | 0.50 | 高 | 事业品牌 | 洗护用品外贸 | 2018 | 疫情导致洗手液业务销售剧增,2020年产值1.5亿左右 | SEN(1) JUN(1) NFM(1) |

| 15 | 男 | 1987 | 大专 | 4 | 制造业 | 2.60 | 中 | 经济套利 | 包装业 | 2009 | 红海市场,业务近三年呈现萎缩 | SEN(1) JUN(1) NFM(1) |

| 16 | 女 | 1988 | 本科 | 3 | 服装制造 | 未知 | 中 | 经济套利 | 化妆品制造 | 2012 | 因疫情业务暂停,已投入百万无回报 | SEN(1) JUN(1) |

| 17 | 男 | 1974 | 本科 | 4 | 制造业 | 1.50 | 高 | 事业品牌 | 电子器件 | 1999 | 尚未找到新的增长点,成长瓶颈期 | JUN(1) NFM(1) |

| 18 | 男 | 1987 | 研究生及以上 | 4 | 制造业 | 0.20 | 中 | 经济套利 | 软件代理 | 2016 | 新成立汽车销售平台,盈利尚可 | SEN(1) JUN(1) NFM(1) |

| 19 | 男 | 1988 | 本科 | 3 | 服装制造 | 0.30 | 中 | 父辈认可 | 教育 | 2016 | 目前刚达到盈亏平衡状态,着手准备创建个人品牌 | SEN(1) JUN(1) NFM(1) |

| 20 | 男 | 1989 | 研究生 | 5 | 制造业和房地产 | 6.00 | 高 | 事业品牌 | 电力服务 | 2017 | 投入期,正常运营 | JUN(1) NFM(1) |

| 21 | 女 | 1987 | 研究生 | 3 | 制造业 | 2.50 | 高 | 父辈认可 | 农业 | 2013 | 正常运营,盈利尚可 | JUN(1) NFM(1) |

| 22 | 女 | 1983 | 本科 | 5 | 袜业制造 | 1.50 | 中 | 事业品牌 | 珠宝设计 | 2011 | 专业领域知名设计师,年销售额2000万 | SEN(1) JUN(1) NFM(1) FM(1) |

| 注:SEN代表senior家族一代,JUN代表junior家族创二代,NFM代表non family manager非家族高管,FM代表family members家族成员,后面括号里的数字代表访问的人数;家族结构列的数字表示商业家族中父母和孩子的数量之和;创二代创业意愿的高低以其自我评价对创业的喜好程度进行1~7打分,1~3分为低分,4~5分为中分,6~7分为高分;创二代的主要创业目标以访谈中的自我描述为主,在父辈认可、经济套利、事业品牌三个类别中,取类似表述最多的作为主要类别。 | ||||||||||||

2. 数据测量与校准

创业资源动员能力目前尚没有一个普遍接受的测量量表或表征指标,因资源拼凑需要极高的创新和组合能力,是动员能力的高级表现形式,因此,本研究采用祝振铎和李新春(2016)、祝振铎和李非(2017)与Senyard等(2009)开发的资源拼凑量表来表示创业者的资源动员能力,题项包括“我们通过整合企业现有资源,可以成功应对任何新的挑战”和“我们通过整合原本并非用于这一计划的资源以成功应对新的挑战”等8个李克特题项。

根据环状模型理论(Olson,2000)和家族关系的相关研究(Lansberg和Astrachan,1994),凝聚力表示家族成员彼此之间的情感联系,用“我们会定期召开家族会议”“我的家庭氛围非常和谐”等3个题项测量;适应力表示家族能否根据内外部环境变化,及时调整角色关系、领导方式,用“我与家族成员能在会上提出自己不同的意见”“家族成员有不同意见时能够进行(平等)争论”等4个题项测量(Lansberg和Astrachan,1994);沟通是对家族成员的聆听技能、对话技能、自我表达等方式进行评估,用“我们两代人之间总是主动分享彼此的观点”“我们两代人之间很尊重对方提出的问题或对事务的见解”等8个题项测量(高维和等,2012)。家庭结构用家族核心成员的数目(父母和子女的个数总和)来反映;承诺用“我很看重别人对我的家族的评价”“我和家人与企业拥有相似的价值观”等7个题项测量(Klein等,2005)。所有题项均采用1-7的李克特量表测量,通过因子分析得到了本研究所需的原始数据,在进行归一化处理之后得到适合fsQCA的分析数据。

校准是指给每一组集合赋予隶属度的过程,即对数据进行模糊化(杜运周和贾良定,2017)。为使校准后的数据处于0~1之间,校准数据需要确定完全隶属点、最大模糊点和完全不隶属点这三个临界值。本研究校准结果见表2,结果条件为资源动员,前因条件为凝聚力、适应力、沟通、承诺、结构。本研究借鉴张明等(2019)的研究,选择1、0.5、0分别作为完全隶属、最大模糊点和完全不隶属的阈值点。家族结构利用核心家庭成员个数来表示,根据样本的实际情况,多子女家族规模为4~6,即2~4个子女,最小为3,即独生子女家庭,因此选择6、4、3作为校准临界值。

| 前因和结果 | 校准 | ||

| 完全隶属 | 最大模糊点 | 完全不隶属 | |

| 资源动员 | 1 | 0.5 | 0 |

| 家族凝聚力 | 1 | 0.5 | 0 |

| 家族适应力 | 1 | 0.5 | 0 |

| 家族沟通 | 1 | 0.5 | 0 |

| 家族承诺 | 1 | 0.5 | 0 |

| 家族结构 | 6 | 4 | 3 |

(一)单个条件的必要性分析

为确定是否存在单个条件对创二代资源动员造成直接影响、检验结果集合是否为条件集合的子集,文章在进行真值表分析之前对单个条件进行必要性检验,由表3可知,没有任何条件的必要性(consistency值表示)超过0.9。

(二)组态分析

通过fsQCA分析可以得到复杂解、中间解和简约解这三种解,其中复杂解是将所有逻辑余项设置为假,没有反事实案例的解;中间解是只包含简单反事实案例的逻辑余项,是本研究重点解析的组态解;简约解是包含所有反事实案例的逻辑余项,其主要作用是找出不允许消除的必要条件。fsQCA利用简约解和中间解确定核心条件和边缘条件,其中,同时出现在简约解和中间解中的条件为核心条件,仅出现在中间解中的条件为边缘条件。

本研究使用fsQCA3.0软件分析22个案例企业的数据,将一致性阈值设定为0.8,案例阈值设定为1;此外,本研究认为所有前因条件的存在与不存在都可能引致创二代资源动员的形成,因此不对前因条件能否以及如何影响结果条件做出提前判断,即选择“Present /Absent”。根据数据结果中的核心条件和边缘条件呈现的结果,以及Olson 等(1983)的环状模型理论,结合案例信息,多次讨论后进行了组态划分。家族结构以客观条件分为“独子女”和“多子女”,家族功能以资源动员的主观表现分为“高”和“非高”两组,由此呈现的2×2的四种组合尽可能地确保分类的完备性和排他性。fsQCA分析结果如表4,下面详细分析每一种影响资源动员的组态。

| 前因条件 | 高资源动员 | 非高资源动员 | ||

| 一致性 | 覆盖度 | 一致性 | 覆盖度 | |

| 结构 | 0.453961 | 0.594535 | 0.561748 | 0.689071 |

| ~结构 | 0.762588 | 0.650083 | 0.669455 | 0.534519 |

| 凝聚力 | 0.879401 | 0.773819 | 0.610902 | 0.503486 |

| ~凝聚力 | 0.435739 | 0.544554 | 0.725564 | 0.849285 |

| 适应力 | 0.890757 | 0.765489 | 0.628759 | 0.506090 |

| ~适应力 | 0.425264 | 0.550165 | 0.708647 | 0.858672 |

| 沟通 | 0.817782 | 0.788625 | 0.559211 | 0.505093 |

| ~沟通 | 0.486796 | 0.541096 | 0.765978 | 0.797456 |

| 承诺 | 0.734155 | 0.741993 | 0.573308 | 0.542705 |

| ~承诺 | 0.547535 | 0.578067 | 0.727444 | 0.719331 |

| 条件 | 高资源动员组态 | 非高资源动员组态 | ||||

| 独生子女家庭—

父母辅助鼓励型 |

多子女家庭—

子女另立门户型 |

独生子女家庭—

父母疏离放任型 |

多子女家庭—

子女资源竞争型 |

|||

| H1a | H1b | H2 | H3 | NH1 | NH2 | |

| 家族规模(S) |

|

|

|

|

|

|

| 家族凝聚力(FC) |

|

|

|

|

|

|

| 家族适应力(FA) |

|

|

|

|

|

|

| 家族沟通(FU) |

|

|

|

|

|

|

| 家族承诺(FI) |

|

|

|

|||

| 一致性 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.92 | 0.83 |

| 原始覆盖度 | 0.64 | 0.63 | 0.25 | 0.26 | 0.48 | 0.29 |

| 唯一覆盖度 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.34 | 0.15 |

| 总一致性 | 0.84 | 0.87 | ||||

| 总覆盖度 | 0.84 | 0.64 | ||||

注: =核心条件存在; =核心条件存在; =核心条件缺失; =核心条件缺失; = 边缘条件存在; = 边缘条件存在; =边缘条件缺失,空格表示该条件可存在可缺失。 =边缘条件缺失,空格表示该条件可存在可缺失。 |

||||||

1.高资源动员组态分析

由表4可知共有4个组态(H1a:~ S * FC * FA * FU;H1b:~ S * FC * FA * FI;H2:S * ~ FC * ~FA * FU;H3:S * FC * FA * ~ FU * ~FI)可以提高家族创二代资源动员水平,表现出殊途同归的特征。其中 H1a、H1b构成了二阶等价组态,即它们的核心条件一样(Fiss,2011)。4个组态的一致性(0.92、0.88、0.86、0.86)和总一致性(0.84)均大于0.8,表明这些高阶组态可以作为解释家族创二代高水平资源动员的路径;总体覆盖率为0.84,覆盖率用来衡量前因组态对结果的解释程度,不存在最低门槛值(Crilly等,2012;Schenkel等,2016)。根据4个组态所展现的因素组合特征,本研究总结出驱动家族创二代高水平资源动员形成的2条路径,具体分析如下。

组态1:独生子女家庭—父母辅助鼓励型

考虑到H1a和H1b均以独子女家庭结构和高凝聚力的组合为特征,创二代表现出较为积极的家族资源动员行为,我们将其合并命名为“独生子女家庭—父母辅助鼓励型”。组态H1a表明,以独子女家庭结构、高凝聚力为核心条件,以高适应力和高家族沟通为边缘条件的商业家族中创二代表现出高水平的资源动员;组态H1b表明以独子女家庭结构、高凝聚力为核心条件,以高适应力和高承诺为边缘条件的商业家族中,创二代表现出高资源动员水平。其中,沟通和承诺具有替代效应。

创二代能够从家族中获得的情感性和工具性两种支持形式。相较多子女家族,独生子女更容易被视为家族事业的唯一继承人,由家族提供培养机会和关键资源作为子女创业的工具性支持,但工具性支持需要适当的情感性支持作为辅助。新创企业成长的过程中,子女在家族企业的角色和地位也容易发生变化,与父辈的关系和角色也理应得到调整,否则极易引发冲突。适应力强的家族更容易调整权力结构、角色关系和互动方式来应对环境变化和企业成长带来的压力。此外,相较多子女家族,独生子女更容易将家族事业视为自己的事业,使个人目标兼容于企业目标,也愿意为家族企业发展付出额外努力,他们对现有资源进行创造性的利用,为企业寻求新的出路。对于家族而言,要引导子女但不主导子女的发展方向,保持适当水平的情感支持来辅助工具性支持。这也意味着,创二代可以获得来自家族的情感支持,也避免创二代过于在意家族而被家族需求所束缚。该组态对应的典型案例是9号企业,JUN 9是家中独女,大学期间就创立一家知名洗发水品牌,家族经营一家年产值上亿的美发类电器企业,家庭关系融洽,她自幼喜欢和父母分享日常和商业见闻。父母非常重视培养她的经商意识,“从小学起就带她参与国际行业展会”(SEN 9),学习相关行业知识。家族长期的商业熏陶使JUN 9对洗护配方以及产业运营方式烂熟于心,“我就是天生知道这些,也不知道做这些有什么困难的”(JUN 9)。就读于国外大学期间,JUN 9通过向当地发廊推销家族美发产品赚到了人生的第一桶金,随后她“敏锐地发现可以借助在美优势,成立一家美国本土洗护品牌”(JUN 9),并借助父辈“在国内的供应链提供半成品,并在美国灌装、生产、销售”(SEN 9)。事实证明,她对创业机会的把握十分准确,这个品牌成为一家美国本土的新锐洗护品牌。2019年回国后,她发现中国国内洗护行业未有消费升级,市场上多是宝洁、欧莱雅等采用线下超市销售的品牌,符合年轻人喜好的洗发水产品很少。因此,她将该品牌以美国产品进口的方式引入网络销售,“用高质量的原料配方和年轻化包装成功吸引95后女性顾客,以小红书、抖音带货等方式引流”(NFM 9)。值得一提的是,家族除了提供启动资金以外,还在企业里设立专门的发货部门,由家族企业员工和新公司员工共同包装发货。目前,“品牌进入市场两年来,在天猫上已做到细分行业前十,销售额一直持续高速增长”(JUN 9),“前期投资已经收回,2021年上半年成为爆品” (NFM 9)。

组态2:多子女家庭—子女另立门户型

考虑到H2和H3均以多子女和家族互动中的要素不均衡组合为特征,创二代均呈现出离开家族企业、另立门户的行为或偏好,我们将其合并命名为“多子女家庭—子女另立门户型”。

组态H2以多子女家庭结构、低适应力为核心条件,以低凝聚力和高沟通为边缘条件,这样的条件组合导致创二代表现出高水平的资源动员。在低凝聚力和低适应力的多子女家族中,家族成员之间关系较为松散,集体活动较少,且家族成员不愿意拘泥于特定的家族角色。这虽然降低了创二代能够获取的家族情感资源,但也避免了创二代被家族所束缚。此外,良好的家族沟通一方面有助于创二代承袭一代创业的默会知识,另一方面又使得家族成员能够学习彼此的经验,促进创二代实现高水平的资源动员。

该组态对应的典型案例是22号企业,家族企业由一代夫妇共同创立,主要从事袜业生产,父亲退休后,母亲成为企业的主要管理者,事必躬亲,是高管口中的“精细管理者”(NFM 22)。JUN 22是长女,家族中有两女一子,均放弃接班,在母亲的眼中,“子女是自己最大的弱点”(SEN 22),她非常关爱自己的子女,培养子女不遗余力,但是在子女眼中并“不得法”。比如,JUN 22的兴趣在珠宝设计而非企业管理,但是在母亲的强力干预下,早年她必须搁置自己的爱好,回归家族帮助母亲,否则“我妈说企业破产了,弟弟妹妹就没钱花了”(JUN 22)。22号家族呈现出高强度的沟通,但非高凝聚力和适应力的状态,即有沟通但无效果。母亲将JUN 22带在身边培养,希望复制一个“自己”的想法并不成功,母女冲突频发,“我很难成为妈妈那样的微观管理者”(JUN 22),“她做了一些外贸工作,但是没有什么起色”(SEN 22)。JUN 22最终选择离开家族企业,独立创立自己的珠宝品牌工作室,但是她仍然与母亲和家族企业保持紧密的沟通,“家族成员可以互相利用对方的技能、知识、网络和资源”(FM 22),JUN 22也通过母亲的企业家网络开发有珠宝设计需求的客户群体,目前企业规模已经从5名员工增长到20名,是古董收藏圈内小有名气的珠宝设计品牌。

组态H3表明,以高适应力和低沟通为核心条件,以多子女家庭结构、高凝聚力和低承诺为边缘条件。高凝聚力和高适应力的多子女家族中,家族成员关系紧密且愿意主动调整个人角色以适应家族需要,这有助于创二代获得家族工具性资源。较低的家族沟通虽然阻碍了创二代获取父辈的创业默会知识,但也使创二代不会被家族经验所限制。同时,较低的家族承诺使得创二代倾向于把家族企业看作是彼此互利的资源池(resource pool),从中获取资源以实现个人成功,同时也反哺家族企业。

该组态对应的典型案例是13号企业,家族企业由一代夫妻共同创立,现在有两个儿子,均已成家。家族考虑“分槽喂养”,选择长子接班,支持次子独立创业。在JUN 13的眼中,与高中毕业去当兵而后接班的哥哥相比,自己有海归学历也有能力,可以先去外面“闯一闯”(JUN 13),他对创业非常感兴趣,不希望依靠“父母家业”,认为家族事业更多是一种后备的支持力量,他也感恩于家族的精神支持,“我哥会说,哪怕你失败了,回来我们兄弟联手再做也没事”(JUN 13)。对于父母,他认为“父母是精神榜样,他们非常勤奋,也让我知道要成就事业需要在外面多跑多看” (JUN 13)。经过多方调研,他选择从事地暖水管代理,一方面该产品可以由亲友工厂作为供应链,提供快速且高质的产品,另一方面该行业目前定制性比较强,毛利率不错,但没有成熟的品牌,导致客户选择盲目。JUN 13认为,这是“在原有的红海市场中开辟出一个小蓝海”(JUN 13),也“帮助原有竞争激烈的家族事业寻找出一条新路”(JUN 13),目前JUN 13的项目运转良好,年销售额相比较2019年已经翻了两倍,员工数量也保持较高的增长速度。

通过对几组高资源动员组态进行对比分析,本研究发现H1的覆盖度最高为64%,即多数创二代是通过第一条路径实现了高资源动员。组态H2和H3的覆盖率分别为25%和26%,说明驱动创二代实现高水平资源动员的路径具有多样性。

2.非高资源动员组态分析

由于QCA方法具有因果不对称的特点,影响创二代高资源动员的因素组合的反面,并不必然导致创二代表现出非高资源动员,本研究将进一步探索影响创二代非高资源动员的原因。

由表4可知,影响创二代非高资源动员的组态有2条(NH1:~ S * ~ FC * ~ FA * ~ FU、NH2:S * FC * FA * FU * FI),也表现出殊途同归的特征。2个组态的一致性分别为0.92和0.83,表明这些组态可以作为解释家族创二代非高水平资源动员的充分条件。非高资源动员组态解的总一致性为87%,即同等组态下的家族企业中,87%的家族企业创二代表现出非高资源动员特征,模型解的覆盖度为0.64。

组态3:独生子女家庭—父母疏离放任型

组态NH1说明以低适应力、低沟通为核心条件,以独子女家庭结构和低凝聚力为边缘条件的商业家族中,创二代表现出较低的资源动员水平,我们将其命名为“独生子女家庭—父母疏离放任型”。

一般而言,来自独生子女家庭的创二代往往能够得到来自家族的工具性资源支持,但如果家族关系较差,创二代无法通过互动来获得家族情感支持,同时家族关系的疏离让创二代无法吸纳来自一代的默会知识等,均会成为创二代资源动员的不利要素。该组态对应的典型案例是1号和3号企业。

以3号企业为例,父子二人自幼就“很少聊天和表达情感,唯一沟通是在办公室里一对一地汇报工作”(JUN 3)。JUN 3虽然身在家族企业内部,但并没有介入主业饲料生产,而是被父亲安排直接上手新业务“生猪养殖”。初入养殖场时,JUN 3并没有被SEN 3赋予合法身份,更多以“老板的儿子”这一身份进行管理,JUN 3笑言,“我爸的企业可能不想传给我,而是传给我儿子吧”(JUN 3)。过往成功经历让SEN 3非常重视已有经验在JUN 3的新业务流程中的使用,但JUN 3认为,“即使他(SEN 3)的部分意见有价值,但由于生猪饲养的防疫、流程等问题,饲料的经验无法直接应用到养殖里”(JUN 3),两代人很容易因为“意见相左而在业务会议上当着下属产生分歧”(NFM 3)。目前,为了避免正面冲突,JUN 3及其团队选择“忽视”SEN 3的意见,“他(SEN 3)提他的,我们按我们的干”(JUN 3),由此产生的问题让两代人的冲突不断加剧。目前,创二代刻意回避父辈,甚至屏蔽父辈的社会资源,试图以自身资源来发展相关事业,同时由于行业周期问题,他所在的生猪养殖业务增速较慢,员工数量有限,发展受局限。

与此类似,1号家族企业是当地知名的房地产代理商,已在新三板上市,JUN 1在家族企业中成立广告设计分公司并全面负责。与父辈长袖善舞的性格相比,他承认,“性格内向,不太擅长与人交往,做父亲的儿子心理压力特别大”(JUN 1),被母亲评价“能力上达不到父亲的10%”(FM 1),“对父辈更多是尊重,敬而远之”(JUN 1)的相处态度。在JUN 1从事的新业务上,SEN 1虽然提供所需资源,默许母公司业务与其合作,但也体现出完全不插手的“放任”态度,因为“一代觉得自己成长过程中也是这么(没人管)过来的”(NFM 1)。但实际上,创二代太过于“重视在父辈心目中的形象,害怕失败引发父辈不满,对新业务的尝试感到胆怯”(NFM 1),自幼优越的生活环境让他缺乏匮乏感,在发展业务能力上,很难及时抓取到发展所需要的关键机会和信息,导致其经营多年的分公司业务并无起色。换而言之,疏离的情感关系让父辈未能帮助子女找到发展自身所需要的工具性资源,而是放任子女“试错”耗费过多精力,“创二代的能力被创二代的角色耽误了”(NFM 1)。

组态4:多子女家庭—子女资源竞争型

组态NH2诠释了以多子女家庭结构、高凝聚力和高承诺为核心条件,以高家族适应力和高家族沟通为边缘条件的商业家族中创二代表现出较低的资源动员水平,我们将其命名为:“多子女家庭—子女资源竞争型”。

企业主作为一“家”之主往往占据着家族和企业中最为核心的位置,对资源配置拥有绝对的话语权(Cabrera-Suárez等,2001;窦军生和贾生华,2008),在多子女家庭中也决定着子女能够从家族中获取的工具性资源数量。在高凝聚力、高适应力、高沟通、高承诺的商业家族中,代际间的良好关系有助于创二代获得更多的情感资源,同时也为创二代利用“情感绑架”来争夺家族资源提供了渠道。当创二代的重心放在资源攫取而非资源利用上时,很有可能产生非高水平的资源动员。

该组态对应的典型案例是7号企业,这是一家由家族经营的、年产值上亿的制造企业,JUN 7从 2013年起租用家族场地,独立经营电商业务,尚未回本。SEN 7在访谈中指出,“我担心子女败家,用人权和财务权还是要在自己手里”(SEN 7),“包括父母和3个子女在内,股份五人均分”(SEN 7),但是实际上,长女和次女都默认,SEN 7 夫妇所持有的共计40%的企业股份会留给弟弟,即家族企业的控制权(60%)会交给弟弟。当未来资源将由选中的其他继任者接手、现有资源高度集中在SEN 7手中,且缺乏规范的资源取用规则时,与一代关系的亲密程度就成为攫取家族资源的主要条件,这容易在子女之间引发争夺资源的“角力”行为。

作为家族次女,JUN 7重视家族关系的融洽,以家族事业为傲,她觉得自己“还在学习过程中,还是没有成功”。她的起步资金都来自SEN 7,“电商非常烧钱,做个推广,几十万下去都没有个泡”(JUN 7),但是她认为,“这是我爸帮我交的学费”(JUN 7),但在SEN 7看来,子女缺少金钱匮乏感反而让他很头疼,“我觉得很奇怪,他们亏了几百万不心疼”(SEN 7)。此外,JUN 7选择家族企业的场地办公,子公司的场地租金、水电、财务等费用由SEN 7承担,“我跟我爸的财务说,等我有钱了再还”(JUN 7)。可以看出,处于创业早期时,JUN 7并未用市场化方式来经营,没有尽力改进业务,而是尽力攫取家族资源。同时,家族融洽只存在于非业务性事件中,一旦涉入业务性资源的交互,家族内部原有的系统平衡将会被打破,良好的家族关系和沟通并不能促进家族资源转化为创业动力。

通过对比以上两种组态(NH1:~ S * ~ FC * ~ FA *~ FU、NH2:S * FC * FA * FU * FI)发现:单个家族因素存在或缺失并不构成结果出现的必要条件,必须与其他因素进行组合才会导致结果的发生。非高组态的两条路径覆盖率分别为48%与29%,也表现出殊途同归的特征。

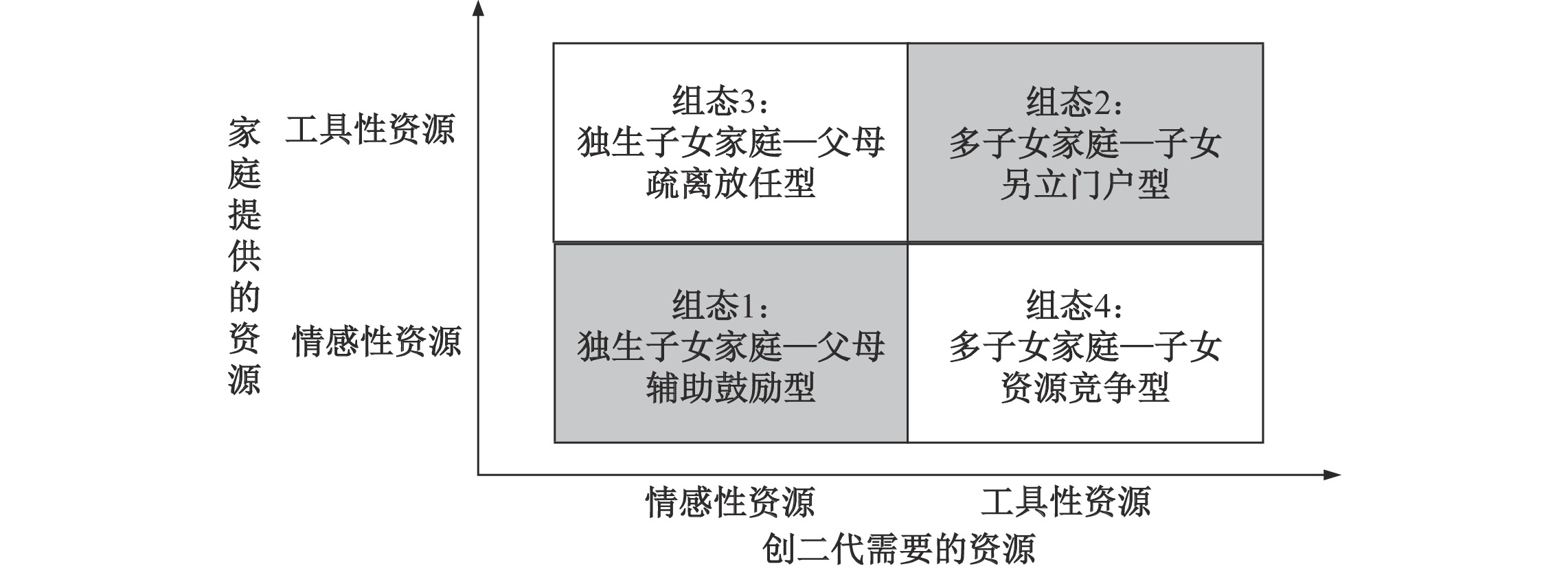

(三)组态结果讨论

本研究发现,商业家族可以为创二代提供工具性资源支持和情感性资源支持,家庭状态影响这两种资源支持的供给和组合,适度的支持组合将推进资源的良性循环而非恶性竞争,这是创二代开展高水平资源动员的必要条件。其中,家族结构导致来自不同商业家族中的创二代在资源动员过程中对资源的需求具有异质性,如果家族只提供工具性支持而缺乏情感性支持,将导致独子女的疏离放任,如果家族只提供情感性支持而缺乏工具性支持,将导致多子女之间的资源竞争。本研究按照家庭提供的资源类型与创二代资源动员过程中需要的资源类型将家庭影响创二代资源动员的路径整合成四种类型(图2)。

|

| 图 2 家庭影响创二代资源动员的路径 |

独生子女家庭中,父辈的“子承父业”心理使得家族更容易将工具性支持聚集在独生子女身上,但是如果缺乏情感性支持的辅助,过高的工具性支持,反而会为缺乏经验的创二代带来沉重的心理负担,甚至产生冲突,导致工具性支持无法得到有效的使用。只有当家族采取辅助而非放任的方式,同时提供工具性支持与情感性支持,“扶上马且送一程”(祝振铎等,2018),才能帮助创二代达到高水平的资源动员;多子女家庭中,企业主往往为子女提供充足的情感性支持以维持家族和谐,现实情况中,家庭培养多位子女在企业内实现资源共享、和平共事是一种极难实现的理想状态,更容易发生的是子女借助情感性支持,争夺父辈的宠爱以获得更多的工具性支持,最终导致创二代过多关注资源分配是否公平,而非资源利用是否高效。因此,有远见的商业家族会考虑子女分别控制不同产业来实现“分槽喂养”(陈凌,2019)。当子女对家族企业的承诺不高,留在家族企业中工作的意愿不强,或者子女只愿意与家族保持松散的情感联系时,他们可以借力家族资源,但又不被家族过往的创业经验所束缚,更容易达成高水平的资源动员。因此,“另立门户”成为来自多子女家庭的创二代的更优选择。

五、结论与启示(一)结论

原生家庭对创业者的行为和倾向产生了深远的影响,本研究基于家庭评估模型(Beavers和Voeller,1983;Hampson和Beavers,2019),推进了“结构—互动—功能”的分析框架(王爽等,2020)。以22位来自家族企业的创二代的访谈和问卷为样本,使用模糊集定性比较分析法(fsQCA),综合讨论家族异质性对创二代资源动员水平的组态效应,总结了两条导致创二代高水平创业资源动员和非对称的两条非高水平创业资源动员影响路径:以独生子女家庭结构、良好的家族凝聚力和适应力构成的“独生子女家庭—父母辅助鼓励型”,以多子女家庭结构和家族互动要素不均衡组合构成的“多子女家庭—子女另立门户型”,为高水平影响路径;以独生子女家庭结构和欠佳的家族互动构成的“独生子女家庭—父母疏离放任型”,以多子女家庭结构、良好的家族互动构成的“多子女家庭—子女资源竞争型”,为非高水平影响路径。

(二)理论及方法贡献

上述四条路径显示了家庭系统对创业资源动员影响的非对称性、多路径以及各因素之间的相互依赖性。该发现从以往以代际涉入等单一要素的研究(Cherchem,2017)进入到全局、系统性的家庭因素前因研究,单个家族因素不是产生良好创业行为的充分条件,甚至不是必要条件,只有合理配置的家庭系统才能产生良好的动员效果。这个结果有助于澄清对家族企业传承困境的理解,呼应了学者们更多关注家庭科学理论的号召(李新春等,2020),将家庭多因素的交互作用作为整体进行考察(Daspit等,2021),展示商业家族的异质性和丰富性。

研究发现也推进了创业资源动员的理论发展。本研究将资源动员的应用情景扩展到家族企业之中,展示一种特殊的创业者嵌入情境,即“家族”的内部状态,及其对创二代资源动员的系统性影响,发现情感性支持和工具性支持对资源动员的多重组合影响,这一研究发现为Aldrich和Cliff(2003)和Olson等(2003)提出的创业者嵌入于家庭之中的观点提供了实证支撑。

fsQCA为创业研究提供了一种能够揭示复杂影响机制的方法。现有研究已经关注到家庭是由多个要素构成的复杂系统,也意识到家庭能够影响创二代的资源使用,但由于缺乏合适的研究方法,学者们侧重分析单一家族要素的净效应,只能部分地解释特定类型的联动关系。本研究利用fsQCA方法,从“结构—互动—功能”三维度综合分析家庭驱动创二代资源动员的多重路径,描绘了家庭系统影响企业系统的作用机理,进一步发展了SIF这一家族企业异质性研究的新兴范式。这一发现细化和延伸了Jaskiewicz等(2017)和Combs等(2020)的认识,深化了对家族因素塑造商业家族、进而影响其所控制的家族企业的认识。

(三)管理启示

第一,发掘家族因素的综合作用机制,优化家庭系统。家族企业的基业长青需要多代成员的投入和支持(陈凌,1998;窦军生和贾生华,2008;吴炳德等,2017a;Chen等,2018),如何扶持创二代更好地开展代际创业,已经成为产学两界的重要议题(陈文婷,2012;Jaskiewicz等,2015;王扬眉,2019)。资源动员水平是创二代能否带领新创企业度过“新生弱性”阶段的重要因素(祝振铎和李新春,2016),本研究启示商业家族,发掘家庭因素的综合作用机制可以让家族领导者更好地协调家庭系统,家庭的结构配合适当的互动模式,创二代子女将能够发展出较高水平的创业资源动员能力,这将有助于家族企业完成代际创业。

第二,创二代应当充分发挥个人主观能动性,根据家庭结构特征找到适合自己的资源动员方式。独生子女家庭中创二代唯一继任人的身份使其容易获得来自家庭的工具性支持,创二代应与父母进行积极的互动(陈士慧等,2016b),在家庭的情感资源帮扶下使工具性资源发挥最大价值,实现高水平资源动员(吴炳德等,2017b;Chen等,2018)。多子女家庭中,父辈为儿女提供丰沛的情感资源支持以维持家族和谐,但也会因此导致创二代利用情感资源进行工具性资源争夺(陈凌,2019)。因此,创二代可与家族保持松散的联系,利用家族工具资源开辟个人事业(李新春等,2015;李新春等,2016),更容易实现高水平的资源动员。

(四)研究局限与展望

本研究所提出的家庭驱动创二代资源动员的前因组态仍然存在如下局限:首先,虽然本研究按照SIF三维度对家庭进行解构,但由于案例数量的限制,本研究涉及到的前因条件数量依然较少。对于成员角色、生老病死等重要家庭要素没有进行考察,这有可能导致案例覆盖度的减少。其次,本研究没有考虑到家族企业所处的外部环境,环境的变化将影响创二代的资源整合方式,这可能导致本研究的组态路径数量减少。最后,本研究未能分析多子女家庭的不同创业可能性,比如被家族选中接班主业的子女创业,或另立门户后回归家族主业的现象等,均需要在后续研究中开展。

① 鉴于家族企业研究已经习惯把family business称为家族企业,family在中文有家庭和家族两个相似意思,为使文字表达更为顺畅,本研究将交替使用家族和家庭这两个词语。

② 非对称性是指导致特定结果出现的前因条件的反面,并不必然导致反面结果出现(伯努瓦•里豪克斯和查尔斯•拉金,2017)。非对称性的解释强调因果复杂性,对非黑即白的二元论视角提出了挑战。

| [1] | 陈文婷. 家族企业跨代际创业传承研究——基于资源观视角的考察[J]. 东北财经大学学报, 2012(4): 3–9. |

| [2] | 杜运周, 贾良定. 组态视角与定性比较分析(QCA): 管理学研究的一条新道路[J]. 管理世界, 2017(6): 155–167. |

| [3] | 杜运周, 李佳馨, 刘秋辰等. 复杂动态视角下的组态理论与QCA方法: 研究进展与未来方向[J]. 管理世界, 2021, 37(3): 180–197, 12-13. |

| [4] | 高维和, 黄沛, 江晓东. 人际沟通与企业间关系: 心理契约的中介作用[J]. 管理评论, 2012, 24(4): 124–132. |

| [5] | 李新春, 韩剑, 李炜文. 传承还是另创领地?——家族企业二代继承的权威合法性建构[J]. 管理世界, 2015(6): 110–124+87-88. |

| [6] | 李新春, 贺小刚, 邹立凯. 家族企业研究: 理论进展与未来展望[J]. 管理世界, 2020, 36(11): 207–229. |

| [7] | 李新春, 张鹏翔, 叶文平. 家族企业跨代资源整合与组合创业[J]. 管理科学学报, 2016, 19(11): 1–17. |

| [8] | 王爽, 张聪群, 陈士慧等. 家族二代的接班意愿从何而来?——基于家族系统理论的定性比较分析[J]. 管理评论, 2020, 32(11): 233–244. |

| [9] | 王扬眉. 家族企业继承人创业成长金字塔模型——基于个人意义构建视角的多案例研究[J]. 管理世界, 2019, 35(2): 168–184, 200. |

| [10] | 吴炳德, 陈士慧, 窦军生等. 家族企业代际创业研究动态与述评[J]. 中国科技论坛, 2017a(3): 117–124. |

| [11] | 吴炳德, 陈士慧, 陈凌. 制度变迁与女性创业者崛起——来自LN家族的案例[J]. 南方经济, 2017b, 36(3): 23–41. |

| [12] | 吴雨薇. 论原生家庭对个体发展的影响——从家庭系统理论出发[J]. 泉州师范学院学报, 2017, 35(3): 88–92. |

| [13] | 张明, 陈伟宏, 蓝海林. 中国企业“凭什么”完全并购境外高新技术企业——基于94个案例的模糊集定性比较分析(fsQCA)[J]. 中国工业经济, 2019(4): 117–135. |

| [14] | 祝振铎, 李非. 创业拼凑、关系信任与新企业绩效实证研究[J]. 科研管理, 2017(7): 108–116. |

| [15] | 祝振铎, 李新春, 叶文平. 扶上马、送一程: 家族企业代际传承中的战略变革与父爱主义[J]. 管理世界, 2018, 11: 65–79, 196. |

| [16] | 祝振铎, 李新春. 新创企业成长战略: 资源拼凑的研究综述与展望[J]. 外国经济与管理, 2016(11): 71–82. |

| [17] | Au K, Chiang F F T, Birtch T A, et al. Incubating the next generation to venture: The case of a family business in Hong Kong[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2013, 30(3): 749–767. |

| [18] | Chen S H, Fang H C, MacKenzie N G, et al. Female leadership in contemporary Chinese family firms[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2018, 35(1): 181–211. |

| [19] | Cherchem N. The relationship between organizational culture and entrepreneurial orientation in family firms: Does generational involvement matter?[J]. Journal of Family Business Strategy, 2017, 8(2): 87–98. |

| [20] | Clough D R, Fang T P, Vissa B, et al. Turning lead into gold: How do entrepreneurs mobilize resources to exploit opportunities?[J]. Academy of Management Annals, 2019, 13(1): 240–271. |

| [21] | Colli A, García-Canal E, Guillén M F. Family character and international entrepreneurship: A historical comparison of Italian and Spanish ‘new multinationals’[J]. Business History, 2013, 55(1): 119–138. |

| [22] | Combs J G, Shanine K K, Burrows S, et al. What do we know about business families? Setting the stage for leveraging family science theories[J]. Family Business Review, 2020, 33(1): 38–63. |

| [23] | Daspit J J, Chrisman J J, Ashton T, et al. Family firm heterogeneity: A definition, common themes, scholarly progress, and directions forward[J]. Family Business Review, 2021, 34(3): 296–322. |

| [24] | Douglas E J, Shepherd D A, Prentice C. Using fuzzy-set qualitative comparative analysis for a finer-grained understanding of entrepreneurship[J]. Journal of Business Venturing, 2020, 35(1): 105970. |

| [25] | Hallen B L, Katila R, Rosenberger J D. How do social defenses work? A resource-dependence lens on technology ventures, venture capital investors, and corporate relationships[J]. Academy of Management Journal, 2014, 57(4): 1078–1101. |

| [26] | Jaskiewicz P, Combs J G, Rau S B. Entrepreneurial legacy: Toward a theory of how some family firms nurture transgenerational entrepreneurship[J]. Journal of Business Venturing, 2015, 30(1): 29–49. |

| [27] | Jaskiewicz P, Combs J G, Shanine K K, et al. Introducing the family: A review of family science with implications for management research[J]. Academy of Management Annals, 2017, 11(1): 309–341. |

| [28] | Jaskiewicz P, Dyer W G. Addressing the elephant in the room: Disentangling family heterogeneity to advance family business research[J]. Family Business Review, 2017, 30(2): 111–118. |

| [29] | Jaskiewicz P, Neubaum D O, De Massis A, et al. The adulthood of family business research through inbound and outbound theorizing[J]. Family Business Review, 2020, 33(1): 10–17. |

| [30] | Pittino D, Visintin F, Lauto G. Fly away from the nest? A configurational analysis of family embeddedness and individual attributes in the entrepreneurial entry decision by next-generation members[J]. Family Business Review, 2018, 31(3): 271–294. |

| [31] | Reay T, Jaskiewicz P, Hinings C R. How family, business, and community logics shape family firm behavior and “rules of the game” in an organizational field[J]. Family Business Review, 2015, 28(4): 292–311. |

| [32] | Rondi E, De Massis A, Kotlar J. Unlocking innovation potential: A typology of family business innovation postures and the critical role of the family system[J]. Journal of Family Business Strategy, 2018, 10(4): 100236. |

| [33] | Schenkel M T, Yoo S S, Kim J. Not all created equal: Examining the impact of birth order and role identity among descendant CEO sons on family firm performance[J]. Family Business Review, 2016, 29(4): 380–400. |

| [34] | Waldkirch M, Kammerlander N, Wiedeler C. Configurations for corporate venture innovation: Investigating the role of the dominant coalition[J]. Journal of Business Venturing, 2021, 36(5): 106137. |

| [35] | Wang D, Zhang Z Y. Disassembling the influences of perceived family relational conflict on business family offspring’s intrapreneurial intentions[J]. International Entrepreneurship and Management Journal, 2022, 18(1): 153–189. |