2022第44卷第8期

2.南京大学 教育研究院, 江苏 南京 210023

2.Institute of Education, Nanjing University, Nanjing 210023, China

创业活动对于带动经济发展、促进社会就业而言至关重要。根据天眼查数据显示,2016年至2020年间,全国企业注册数量稳步增长,年度注册增速基本维持在14%左右。然而,大国间关系博弈、新冠肺炎疫情等造成的复杂国内外形势使得创业的不确定性增加,给我国创业者带来了巨大压力和挑战,创业者破产、自杀等事件更是屡见不鲜。十九大报告强调,应使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。因此,在常规地关注创业绩效等客观产出之余,更为紧迫和必要的是重视我国创业者对于创业的主观效用和真实心理感受,特别是创业幸福感。

创业幸福感是指在创办企业和经营初创企业过程中,创业者对其个人生活品质、工作质量、个人发展、社会价值的主观感受与整体评价,包括主观幸福感、心理幸福感和社会幸福感三个方面(魏江和权予衡,2014;于晓宇等,2018)。其中,主观幸福感表示个体的情感体验以及对工作和生活的满意度评价(Diener等,1999);心理幸福感展现了个体自我成长、自我潜能实现以及成就感的获得等情况(Ryan和Deci,2001);社会幸福感则从社会角度定义为个体对他人和社会产生的意义和价值(Keyes,1998)。研究表明,幸福感在创业决策等方面发挥重要作用(Stephan,2018),较高的幸福感使得创业者更具乐观、坚韧精神,并能激励他们坚持完成更具有挑战性的任务(Foo等,2009)。若创业者长期感到不满意、沮丧和低落,初创企业可能无法获得前进的动力。因此,提高创业者的创业幸福感尤为重要。

当前,国内外研究主要从个体因素和外部环境两个方面探讨创业幸福感的影响因素。在个体因素方面,学者们主要关注创业者的创业需求、心理资本、个体动机和特征对创业者幸福感的影响(魏江和权予衡,2014;Sevä等,2016;Hmieleski和Sheppard,2019;Shir等,2019;Nikolaev等,2020)。在外部环境方面,已有研究探讨了政府政策、制度环境等因素对创业者幸福感的影响(Abreu等,2019;Fritsch等,2019;Xiong等,2020;Xu等,2021)。在这些研究中,创业幸福感的个体影响因素已经得到足够重视,而外部环境,尤其是社会环境因素的研究则相对缺乏。创业具有社会嵌入性,它不仅取决于个体因素,在很大程度上也取决于社会环境(Starr和MacMillan,1990)。社会支持表示家人、朋友与业务伙伴等社会关系为个体提供的信息、物质和情感等方面的帮助和支持(Barrera,1986)。根据社会支持理论,拥有较多社会支持的个体可获取外部更多的有形资源等功能性支持和无形关怀等情感性支持。作为一项重要的社会环境因素,社会支持对于创业活动的作用逐渐得到重视(张秀娥和李梦莹,2020)。而且,由于创业者时刻处于一定的社会关系当中,社会支持对创业活动的影响甚至可能强于制度支持。相对于西方国家,我国社会传统更重视亲友、伙伴等“强关系”(边燕杰和张文宏,2001)。社会支持恰恰注重家人、朋友与业务伙伴等“强关系”提供的信息、物质和情感等方面的帮助和支持,在我国经济转型和当前国内外形势下发挥重要作用。因此,本研究致力于探讨创业者的社会支持对其创业幸福感的影响。

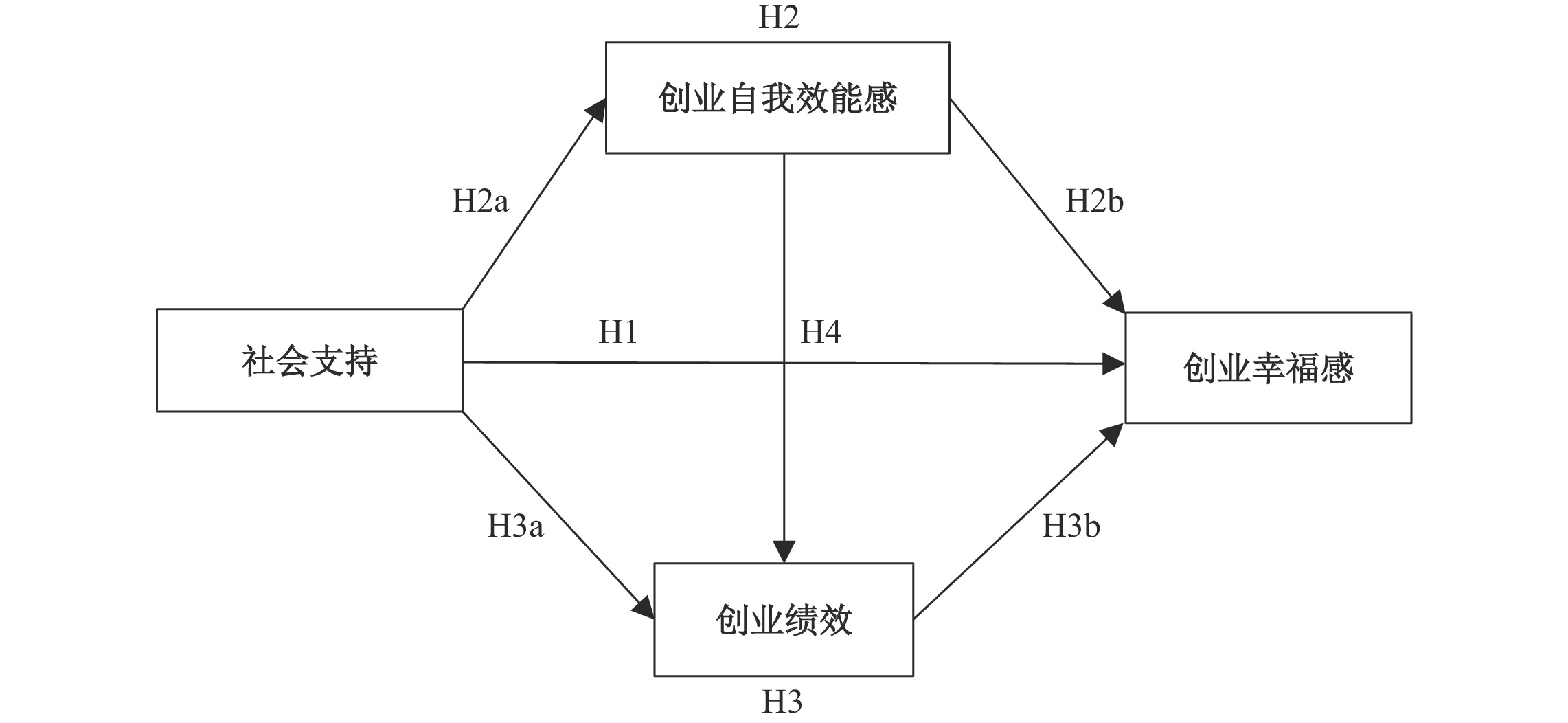

根据社会认知理论,外部环境因素可通过改变创业者的认知进而影响其行为和结果(Bandura,1977,2001)。社会支持是重要的社会环境因素,在对创业结果产生作用之前,会诱发创业者独特的认知过程(Shane,2012)。具体地,获得较多社会支持的创业者更有自信达到创业目标(张秀娥和李梦莹,2019),在创业活动中更为投入,进而获得更好的创业结果,包括创业绩效和创业幸福感。进一步地,创业绩效会带来更多的收入、更高的成就感和更大的社会价值等内在和外在的奖励,因而对创业幸福感产生积极作用。已有研究发现,社会、认知和个体等多个要素在内的复杂系统能够解释创业者的幸福感(Marshall等,2020)。从我国人情往来的社会情境来看,社会支持除了提高创业自我效能感外,也意味着一种人情付出(边燕杰和丘海雄,2000),而创业绩效的提高预示着创业者能够还得起人情,在这样的触发机制下,创业者的幸福感体验会更加强烈。因此,本研究根据社会认知理论,基于中国社会情境提出“社会支持→创业自我效能感→创业绩效→创业幸福感”的作用路径,即社会支持可通过创业自我效能感和创业绩效影响创业幸福感。

综上,基于社会支持理论和社会认知理论,本研究将探讨社会支持、创业自我效能感对创业幸福感的影响机制,结合社会环境和个体因素两个方面深入揭示创业幸福感的形成机理。可能的贡献主要包括:第一,聚焦于创业幸福感这一新兴创业成果,拓宽传统上以创业绩效等客观产出为主导的创业结果研究视角和理论框架,响应了学术界关于创业幸福感这一主观效用的研究倡议(Wiklund等,2019)。第二,立足我国经济转型和当前形势,重点关注我国社会传统更重视亲友、伙伴等“强关系”所提供的社会支持,并使用本土样本进行调查,为中国情境下创业幸福感影响因素的研究提供了新的视角。第三,将社会支持和个体因素纳入共同的框架中讨论二者对创业幸福感的作用,促进了社会支持理论和社会认知理论的融合,全面解释了创业幸福感的形成机理,为理解社会支持如何通过创业自我效能感和创业绩效进而提升创业幸福感提供了更为具象化的中国本土阐释。

二、理论基础与研究假设(一)社会支持与创业幸福感

尽管国内外对工作和生活中的幸福感进行了数十年的研究,但迄今为止,将创业幸福感作为一种独特幸福感进行深入讨论的研究还比较缺乏,更多的是将主观幸福感直接应用于创业领域(Hmieleski和Sheppard,2019;Nikolaev等,2020;周烁等,2020;Xu等,2021)。创业活动是最大化实现经济价值、自我价值和社会价值的过程,仅仅是创业者的主观幸福感并不能完全勾勒出这样的独特性(Shir,2015),根植于创业情境的幸福感应是个人情感体验、自我实现、社会成就的创业产物,即创业幸福感。Wiklund等(2019)指出,创业幸福感是创业的关键成果,补充了创业绩效和创业失败等传统成果。社会支持在企业创建和发展过程中发挥着非常重要的作用(Klyver等,2018)。根据社会支持理论,社会支持能够影响个体健康、幸福和寿命。已有研究表明,个体感知到的支持对幸福感具有积极作用,当高支持变为低支持,个体的幸福感水平下降,反之则上升(Fang等,2020)。因此,社会支持对创业幸福感的影响不容忽视。

社会支持对创业幸福感的作用体现在:第一,更高水平的社会支持通常暗含着资金资源的支持和保障,能够帮助创业者解决商业危机,调节因财务问题引起的情绪困扰,缓解财务压力对创业者幸福感的负面影响。第二,丰富的社会支持能够为创业者提供足够多的情感支持,让他们在创业过程中产生更多的积极感受和体验。情感支持所传递的社会接纳也能够满足创业者的安全感和归属感需求,这都会使得创业者产生更高水平的主观幸福感。第三,较多的社会支持能够为创业者在自我实现的道路上保驾护航。创业者一般自我意识较强,很多人的创业动机不仅是为了物质收益,更多的是通过创办企业追求自己的理想(魏江和权予衡,2014),而社会支持有助于创业者实现自我价值。高层次心理需求的满足使得创业者觉得人生更有意义,在周围人当中形成积极正面的自我评价,产生强烈的成就感和自豪感,心理幸福感水平得到提高。最后,创业者渴望得到社会认可和尊重,家人、朋友和业务伙伴等重要影响力群体对其创业活动的积极看法和大力支持通常暗示着信任、期望和认可。当创业者感受到自身身份地位的正确性和合法性,感受到自己创业受到他人认可甚至对他人和社会产生价值时,他们的社会幸福感往往更高。

总的说来,社会支持通过提供有形援助和情感支持,并给予创业者对自我价值的认可和肯定,不同程度地影响着他们的主观幸福感、心理幸福感,乃至社会幸福感,进而对他们整体的创业幸福感产生作用。因此,本文提出如下假设:

H1:创业者的社会支持对创业幸福感具有正向影响。

(二)社会支持、创业自我效能感与创业幸福感

幸福感与个人对有价值的未来的承诺和采取步骤实现承诺的能力紧密相关(Bandura,2011)。因此,在探讨社会支持对创业幸福感的作用机理时,需重点探讨个体对执行重要创业任务和活动的能力的信念,即创业自我效能感的重要影响,创业自我效能感是社会支持作用于创业幸福感的一条关键路径。

创业自我效能感指个体对于自身有能力完成创业任务的信念强度(Hsu等,2019)。Bandura(1982)的研究表明,自我效能感会受到过去的成功经验、替代性经验、言语劝说和情绪唤醒的影响。社会支持与创业自我效能感的密切关系体现在:一方面,高水平的社会支持有助于创业者获得宝贵的创业经验以及重要的商业信息、知识和想法,并帮助创业者成功应对和解决创业过程中遇到的难题,起到了替代性经验的效果,提升创业者的自我效能感。另一方面,家人、朋友和业务伙伴对于创业者的认可、鼓励、表扬和积极反馈起到言语劝说的作用,创业者在创业合法性的暗示下,更可能在充满风险和不确定性的环境中鼓足勇气和力量,激活自身的主观能动性,将社会支持内化为其足以抵抗创业风险的效能。也就是说,周围人对创业者创业行为期望值和认可度越高,使得创业者更加坚信自身从事创业活动的正确性和合法性,对自身规划和执行创业活动的能力判断越正面,在“有能力做正确的事”的暗示下创业自我效能感往往更高。

创业者对自身能够完成重要任务、达到预期结果的信心影响着其心理状态(Caprara等,2006)。一方面,创业自我效能感高的创业者更容易获得愉悦和乐趣等积极情绪,主观幸福感一般较高。反之,创业自我效能感低的创业者会消极应对创业困难和压力,更容易焦虑和沮丧,导致更低的主观幸福感。研究表明,对履行创业角色缺乏信心会引起消极情绪,进而导致低水平的主观幸福感(Marshall等,2020)。另一方面,创业自我效能感高的创业者更具有创业积极性(周烁等,2020),更容易获得成就感和自我满足感。此类创业者更有信心抵御创业风险,能够乐观地面对创业过程中的压力和困难,对于创业目标的实现和自我潜能的发挥都抱有更大的信念,因而其心理幸福感水平更高。

基于以上分析,社会支持能够通过创业自我效能感作用于创业幸福感。创业活动充满挑战,社会支持能够增强创业自我效能感(张秀娥和李梦莹,2019),有助于创业者获得愉悦、乐趣、成就感和自我满足感等积极情感体验,进而获得更高的创业幸福感。正如Marshall等(2020)所提出的,创业者获得资源后能够增强自信心,减轻对未来创业失败的担忧,从而在创业过程中获得更高水平的幸福感。因此,我们提出如下假设:

H2:社会支持通过增强创业自我效能感进而提升创业幸福感。

H2a:创业者的社会支持对创业自我效能感具有正向影响。

H2b:创业自我效能感对创业幸福感具有正向影响。

(三)社会支持、创业绩效与创业幸福感

创业活动的本质是通过有目的的、真实的、自组织的方式实现个人潜力的过程(Wiklund等,2019)。社会支持为创业者提供资金等方面的帮助进而提高其创业绩效,而创业绩效的提高意味着创业者更接近或已实现自身的创业目标(Wach等,2016),并由此获得内在和外在的奖励,促进其创业幸福感的提高。因此,社会支持也会通过创业绩效作用于创业幸福感。

社会支持对于处在竞争激烈环境中的创业者尤为重要:首先,由于社会支持交易成本较低、附加条件和对企业的干预较少,很多创业者通常从朋友、家人和业务伙伴那里获得早期资金、信贷担保和债务融资等,在我国这样一个注重亲友关系的国度更是如此。当他们将资金用来开展市场调研、开发产品和扩大经营规模时,有利于创业绩效的提高。其次,创业者可通过家人、朋友和业务伙伴搭建的社会关系网络,与供应商、商业伙伴和客户等资源持有者建立联系,在交流沟通中获得有价值的商业信息和想法,在进一步创新的基础上提高创业绩效。

创业绩效既包括组织层面的规模扩大、利润增长和市场份额增加等,也包括个人层面的收入增加、生活质量提高、价值实现和社会地位提升等,展现创业者达到创业目标、完成创业任务的程度(Dijkhuizen等,2018)。创业绩效对创业幸福感的影响体现在:第一,创业收入的增加可以满足创业者的物质需求,提高其生活质量,提升其经济与社会地位,进而促进主观幸福感的提高。第二,企业规模扩大、盈利能力提高和市场占有率增加展现了创业者较强的工作能力,当创业者从创业绩效中获取诸如创业成就感等正向反馈时,其心理幸福感会更高。第三,所创事业健康有序地发展意味着创业者对组织成员、家庭,乃至社会贡献度增加,由此产生的社会意义和价值可以有效地提高创业者的社会幸福感。不少研究也表明,创业收入、绩效的增加能够提高创业者的幸福感(Binder和Coad,2013;Dijkhuizen等,2018)。

由上述内容可知,社会支持通过给予创业资金和社会资本等方面的帮助和支持提高创业者的创业绩效。进一步地,创业绩效的提高不仅让创业者实现了财富自由,而且满足了他们自我实现、地位提升、社会贡献提高的心理需求,促进其创业幸福感的提升。基于此,本文提出如下假设:

H3:社会支持通过提高创业绩效进而提升创业幸福感。

H3a:创业者的社会支持对创业绩效具有正向影响。

H3b:创业绩效对创业幸福感具有正向影响。

(四)创业自我效能感和创业绩效的链式中介作用

基于社会认知理论,创业自我效能感是创业者重要的认知因素,其对创业绩效的预测已经取得理论基础并获得实证支持(Wood和Bandura,1989)。多数研究发现,创业自我效能感对创业绩效产生直接的积极影响(Khedhaouria等,2015;Miao等,2017;田毕飞和丁巧,2017)。本研究认为创业自我效能感能够提高创业绩效的原因在于:第一,具有高水平创业自我效能感的创业者更趋向于设定较高等级和较大难度的任务目标。为了实现较高的创业目标,他们会维持较高水平的努力,对创业任务投入更多精力,进而激发自我潜力,掌握所需要的技能,设法盘活可能的相关资源(Gist,1987)。即使身处逆境,也倾向于自我鼓舞,绝不轻言放弃直至实现创业目标,因而创业绩效水平较高(Tierney和Farmer,2011)。第二,相对于低水平创业自效能感的人感觉创业活动充满各种危机和风险,创业自我效能感高的创业者在不确定性高且复杂多变的创业环境中往往感觉处处是机会。因此,后者更容易挖掘市场机会,同时勇于克服创业活动的潜在风险,灵活重组和配置手中的创业资源(苏晓华等,2018),从而提高创业绩效。第三,较高的创业自我效能感意味着创业者相信自己能够顺利完成特定的创业任务,在遇到困难和挫折时具有较强的心理韧性和恢复力。具有高水平创业自我效能感的创业者始终以任务为中心,能够发挥潜在的创业能力并制定富有成效的策略,带来较高的创业绩效(钟卫东和黄兆信,2012)。

根据以上分析,创业自我效能感能够直接提高创业绩效。进一步地,已有研究指出,相较于自我效能感等认知因素,绩效与幸福感的联系可能更为直接(Kahneman和Deaton,2010)。因此,受到社会支持影响的创业自我效能感可通过创业绩效进一步影响创业幸福感。本研究提出的“社会支持→创业自我效能感→创业绩效→创业幸福感”的作用路径反映了受到社会支持的创业者在强烈的认知信念作用下,更有决心在激烈的市场竞争中设定创业目标、把握创业机会、完成创业任务,增加创业绩效,进而产生更积极的心态、更好的心理机能和更多的社会肯定,促使创业幸福感得以提升。此作用路径阐述了社会支持是如何内化于心,外显于形,进而影响创业幸福感的生动过程。因此,我们提出如下假设:

H4:社会支持通过增强创业自我效能感而提高了创业绩效,进而积极影响创业幸福感。

根据以上分析,我们构建了本研究的理论模型(见图1)。

|

| 图 1 理论模型 |

(一)数据收集

本研究采用问卷调查的方式收集数据,调查对象为全国不同地区的创业者。进行正式调查前,本研究做了充分的准备工作:第一,在最初设计问卷时全面梳理相关文献,认真选择现有研究中信效度较高的量表与题项,并与5位创业研究专家交流、讨论,询问他们的修改意见,不断完善问卷的设计及表述,形成了初步的完整问卷;第二,选取了30位创业者进行了预调研,根据他们的反馈意见调整问卷内容,并对问卷中的细节反复修正,形成最终的正式问卷。最后,我们通过校友和熟人网络采取滚雪球的抽样方法,分别于2020年和2021年进行了两次问卷调查,每次调查历时2~3个月,结合现场填写和在线填答两种方式收集数据。调研涉及东部、中部和西部等各个地区,具体包括江苏、山东、安徽、北京、河南、吉林、浙江、重庆等多个省市。在综合两次调查后,本研究共回收483份问卷。我们剔除了回答时间过短、有明显倾向性、存在明显错误与作答不完整的样本,最终得到有效问卷323份。

在这323位创业者中,男性占68.73%,女性占31.27%;年龄在21~30岁的占比最大,为70.28%。这些创业者所创立企业的成立年限在1年及以内的有151家(占46.75%),1年至3年的有118家(占36.53%),3年以上的有54家(占16.72%);企业规模主要集中在50人以内,有250家(占77.40%),50人以上的企业有73家(占22.60%);所在地区为东部地区的企业有204家(占63.16%),中部地区的企业有74家(占22.91%),西部地区的企业有45家(占13.93%)。

(二)变量测量

创业幸福感:根据已有研究,创业幸福感包括主观幸福感、心理幸福感和社会幸福感(魏江和权予衡,2014;于晓宇等,2018),在综合参考这三个维度研究的基础上(Keyes,1998;Diener等,1999;Ryan和Deci,2001),设置10个题项进行测量,如“我对现在的生活状态感到满意”“创业让我实现自己的人生价值”“我的产品或服务可以帮助他人”等。

社会支持:综合考虑张秀娥和李梦莹(2019)、Fang等(2020)的做法,从家人、朋友、业务伙伴等方面反映创业者的社会支持,用包含“我的家人在我创业过程中提供了帮助和支持”等3个题项的量表进行测量。

创业自我效能感:参考Liñán和Chen(2009)的做法,用包含“我拥有的知识能力与素质有助于我创业成功”等5个题项的量表来测量。

创业绩效:采用Cooper和Artz(1995)提出的量表,包括“我创建的企业/创业项目盈利状况很好”等4个题项。

除了主要研究变量外,本文还参考已有研究(魏江和权予衡,2014;Nikolaev等,2020),考虑了如下控制变量:(1)性别,男性赋值为1,女性赋值为0。(2)年龄,采用接受问卷调查时被调查者的周岁进行衡量。(3)家庭收入,以被调查者自报告的方式将家庭收入分为5个等级进行测量。(4)创业动机,已有研究表明,创业动机会对创业幸福感产生作用(魏江和权予衡,2014;Wiklund等,2019),我们参考Yamakawa等(2015)的做法,询问创业者创业的主要原因并据此判断是否为内在创业动机,若创业者出于“兴趣爱好驱使”“喜欢自主的工作状态”等内在动机创业,则创业动机赋值为1,反之为0。(5)所属行业,创业者所创立企业的所属行业可能影响其创业幸福感(陈聪等,2018),由于本研究样本主要集中于服务业和制造业,我们采用虚拟变量的方式进行测量,若为服务业则所属行业计为1,为制造业或其他行业计为0。(6)创业环境,根据魏江和权予衡(2014)的研究,创业环境对于创业者的创业幸福感发挥重要作用,因此考虑将其作为控制变量,其测量主要参考GEM报告中提出的创业环境框架,并结合本研究情境进行适当删减与合并。(7)考虑到创业幸福感可能存在的时变性,被调查者感知与反馈的创业幸福感可能受到自身瞬时情绪的影响,我们控制了被调查者在填写问卷时的相关情绪,包括积极情绪(如“开心的”)和消极情绪(如“焦虑的”)。需要说明的是,本研究使用的测量量表均采取李克特6点量表计分,1表示完全不同意,6表示完全同意。

四、实证分析与结果(一)共同方法偏差和多重共线性检验

对于可能存在的同源方差问题,本研究首先在问卷设计时保证问卷的措辞准确易懂、设置多种形式的题型(包括单选、李克特量表题、填空题等)、设置反向题项、打乱题项顺序;其次,在调查过程中强调调查的匿名性和数据的保密性,要求被调查者根据直觉与真实情况填写。由此可见,本研究在问卷设计和调查这两个环节就力图减少共同方法偏差的问题。在问卷收集完成后,采用Harman单因素检验法对所有变量进行探索性因子分析,发现未旋转时第一个因子解释的变异为21.647%,未达到总变异解释量(72.482%)的一半,没有出现单一因子解释大部分变异的现象,说明本研究不存在明显的同源方差问题。

此外,本研究还对所有进入模型的变量进行多重共线性分析,结果发现所有变量的方差膨胀因子(VIF)均小于4,符合检验标准,因此排除了多重共线性问题。

(二)信度和效度检验

本研究对数据进行了信度和效度检验。由表1可知,社会支持、创业自我效能感、创业绩效、创业幸福感的Cronbach’s α系数值均大于0.7的参考标准,说明研究数据内部一致性情况较好;各变量的CR值都大于0.9,符合检验标准;所有变量的AVE值均大于0.7,表明本研究量表的聚合效度较好;各变量AVE的平方根均大于其与其他变量间的相关系数值(见表2),说明研究数据具有良好的区分效度。

| 变量 | Cronbach’s α | KMO | CR | AVE |

| 社会支持 | 0.926 | 0.753 | 0.928 | 0.811 |

| 创业自我效能感 | 0.955 | 0.900 | 0.953 | 0.804 |

| 创业绩效 | 0.950 | 0.865 | 0.951 | 0.828 |

| 创业幸福感 | 0.975 | 0.948 | 0.975 | 0.793 |

此外,本研究还使用Mplus7.4软件进行了验证性因子分析。结果表明,社会支持、创业自我效能感、创业绩效和创业幸福感四因子模型各拟合度指标较好(χ2/df=2.738,RMSEA=0.073,GFI=0.963,TLI=0.956,SRMR=0.030),均优于其他竞争性测量模型的拟合度指标,这进一步表明本研究变量间的区分效度较好。

| 变量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 性别 | − | |||||||||||

| 年龄 | 0.028 | − | ||||||||||

| 家庭收入 | 0.022 | 0.030 | − | |||||||||

| 创业动机 | −0.116* | −0.073 | −0.007 | − | ||||||||

| 所属行业 | −0.107 | −0.142* | 0.085 | 0.094 | − | |||||||

| 创业环境 | −0.121* | −0.091 | −0.042 | 0.102 | −0.018 | − | ||||||

| 积极情绪 | −0.055 | 0.004 | 0.118* | 0.084 | −0.040 | 0.553*** | − | |||||

| 消极情绪 | 0.027 | −0.008 | −0.103 | −0.138* | −0.053 | 0.231*** | 0.175** | − | ||||

| 社会支持 | −0.106 | 0.007 | 0.127* | 0.084 | −0.033 | 0.610*** | 0.778*** | 0.100 | (0.901) | |||

| 创业自我效能感 | −0.137* | 0.046 | 0.156** | 0.121* | 0.034 | 0.461*** | 0.617*** | 0.170** | 0.696*** | (0.897) | ||

| 创业绩效 | −0.099 | 0.040 | 0.052 | 0.078 | −0.058 | 0.592*** | 0.554*** | 0.098 | 0.652*** | 0.539*** | (0.910) | |

| 创业幸福感 | −0.057 | 0.037 | 0.110* | 0.089 | −0.039 | 0.647*** | 0.681*** | 0.057 | 0.758*** | 0.621*** | 0.844*** | (0.891) |

| 均值 | 0.687 | 24.161 | 2.969 | 0.672 | 0.585 | 4.094 | 4.220 | 3.656 | 4.297 | 4.316 | 4.145 | 4.297 |

| 标准差 | 0.464 | 4.155 | 1.169 | 0.470 | 0.493 | 1.274 | 1.200 | 1.073 | 1.195 | 1.091 | 1.229 | 1.150 |

| 注:括号中的数值为对应变量AVE的平方根;*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001。 | ||||||||||||

(三)描述性统计与相关性分析

表2汇报了所有变量的均值和标准差,以及变量间的Pearson相关系数。从结果来看,本研究所关心的四个变量社会支持、创业自我效能感、创业绩效、创业幸福感均显著相关,这在一定程度上为后续的假设检验提供了初步依据。

(四)假设检验

1. 主效应检验

为了检验自变量社会支持对因变量创业幸福感的正向影响,我们进行了回归分析。如表3中模型4所示,社会支持影响创业幸福感的系数显著为正(β=0.413, p<0.001),因此H1得到验证。这表明,创业者的社会支持对其创业幸福感具有正向影响。社会支持给创业者提供资源帮助和情感支持,并使得其感受到自身创业身份、地位的正确性和合法性,进而促进其创业幸福感的提升。

2. 社会支持、创业自我效能感和创业幸福感关系检验

表3汇报了社会支持、创业自我效能感和创业幸福感之间的关系检验结果。根据表3中的模型2,社会支持对创业自我效能感具有显著正向作用(β=0.479, p<0.001),这验证了H2a,即创业者的社会支持正向影响创业自我效能感。高水平的社会支持一方面帮助创业者获得宝贵的创业经验和重要的商业信息,具有替代性经验的作用,另一方面给予创业者认可、鼓励、表扬和积极反馈,具有言语劝说的作用,因而有助于创业者对自身能力产生更大的信心。同时,模型5显示创业自我效能感对创业幸福感的作用显著为正(β=0.279, p<0.001),这验证了H2b,即创业自我效能感正向影响创业幸福感。创业自我效能感高的创业者更容易获得愉悦、乐趣、成就感和自我满足感等积极情感体验,因此其主观幸福感和心理幸福感一般较高,进而整体的创业幸福感水平也更高。

此外,本文还将社会支持和创业自我效能感同时作为解释变量,研究对创业幸福感的影响,结果见模型6。模型6中的R2大于模型4中的R2,社会支持和创业自我效能感作用于创业幸福感的系数均依旧显著为正,但社会支持的系数由0.413下降为0.333,这初步证实了H2所提到的社会支持通过增强创业自我效能感进而提升创业幸福感。

| 变量 | 创业自我效能感 | 创业幸福感 | ||||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | |

| 性别 | −0.196 | −0.146 | 0.048 | 0.091 | 0.102 | 0.115 |

| (0.102) | (0.093) | (0.091) | (0.084) | (0.087) | (0.083) | |

| 年龄 | 0.018 | 0.015 | 0.019 | 0.016 | 0.014 | 0.014 |

| (0.011) | (0.010) | (0.010) | (0.009) | (0.010) | (0.009) | |

| 家庭收入 | 0.102* | 0.073 | 0.060 | 0.035 | 0.031 | 0.023 |

| (0.041) | (0.037) | (0.036) | (0.034) | (0.035) | (0.033) | |

| 创业动机 | 0.150 | 0.160 | −0.001 | 0.008 | −0.043 | −0.019 |

| (0.102) | (0.093) | (0.091) | (0.084) | (0.087) | (0.083) | |

| 所属行业 | 0.102 | 0.114 | −0.030 | −0.019 | −0.059 | −0.038 |

| (0.096) | (0.088) | (0.086) | (0.079) | (0.082) | (0.078) | |

| 创业环境 | 0.144** | 0.018 | 0.392*** | 0.283*** | 0.351*** | 0.280*** |

| (0.045) | (0.044) | (0.040) | (0.040) | (0.039) | (0.039) | |

| 积极情绪 | 0.446*** | 0.147* | 0.436*** | 0.179*** | 0.312*** | 0.155** |

| (0.047) | (0.058) | (0.042) | (0.052) | (0.046) | (0.052) | |

| 消极情绪 | 0.072 | 0.109** | −0.126** | −0.095* | −0.146*** | −0.113** |

| (0.045) | (0.042) | (0.041) | (0.038) | (0.039) | (0.037) | |

| 社会支持 | 0.479*** | 0.413*** | 0.333*** | |||

| (0.061) | (0.055) | (0.059) | ||||

| 创业自我效能感 | 0.279*** | 0.165** | ||||

| (0.048) | (0.050) | |||||

| 截距 | 0.807* | 0.518 | 0.660 | 0.411 | 0.435 | 0.326 |

| (0.405) | (0.373) | (0.362) | (0.335) | (0.346) | (0.331) | |

| R2 | 0.434 | 0.527 | 0.593 | 0.655 | 0.633 | 0.667 |

| Adj_R2 | 0.419 | 0.513 | 0.583 | 0.645 | 0.622 | 0.656 |

| F | 30.053*** | 38.686*** | 57.192*** | 66.056*** | 59.937*** | 62.414*** |

| VIF最大值 | 1.545 | 2.964 | 1.545 | 2.964 | 1.929 | 3.546 |

| 注:括号内为标准误;*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001。 | ||||||

3. 社会支持、创业绩效和创业幸福感关系检验

表4汇报了社会支持、创业绩效和创业幸福感之间的关系检验结果。根据表4中的模型8,社会支持对创业绩效具有显著正向作用(β=0.419, p<0.001),这验证了H3a,即创业者的社会支持正向影响创业绩效。具体地,社会支持给予创业者资金和社会资本等方面的帮助和支持,有助于提高其创业绩效。同时,模型9显示创业绩效对创业幸福感的作用显著为正(β=0.566, p<0.001),这验证了H3b,即创业绩效正向影响创业幸福感。创业绩效的提高不仅意味着创业收入的增加,满足创业者的物质需求,而且代表创业者较强的工作能力,满足这一类群体自我实现、地位提升、社会贡献提高的心理需求,促进其创业幸福感的提升。

此外,本文还将社会支持和创业绩效同时作为解释变量,研究对创业幸福感的影响,结果见模型10。模型10中的R2大

4. 中介效应检验

本研究使用Bootstrap法对中介效应进行估计和检验,重复抽样5000次,并汇报95%的置信区间(见表5)。结果显示:“社会支持→创业自我效能感→创业幸福感”的效应系数为0.039,95%的置信区间为[0.011, 0.086];“社会支持→创业绩效→创业幸福感”的效应系数为0.174,95%的置信区间为[0.078, 0.289];“社会支持→创业自我效能感→创业绩效→创业幸福感”的效应系数为0.040,95%的置信区间为[0.010, 0.092];社会支持对创业幸福感总的间接影响显著为正,效应值为0.253,95%的置信区间为[0.150, 0.372]。这些效应的置信区间均不包括0,因此本研究H2、H3、H4均得到支持。具体而言,第一,创业自我效能感是社会支持提升创业幸福感的一条关键路径,得到更多社会支持的创业者对自身能力更有信心,进而产生更高水平的创业幸福感。第二,创业绩效是社会支持和创业幸福感之间的另一条传导机制,获得的社会支持帮助创业者取得更好的创业绩效,这促进了其创业幸福感的提升。第三,创业自我效能感和创业绩效在社会支持和创业幸福感之间发挥链式中介效应,即丰富的社会支持使得创业者更有自信,这有利于提高他们的创业绩效,进而提升其创业幸福感。

| 变量 | 创业绩效 | 创业幸福感 | ||||

| 模型7 | 模型8 | 模型3 | 模型4 | 模型9 | 模型10 | |

| 性别 | −0.089 | −0.045 | 0.048 | 0.091 | 0.098 | 0.114 |

| (0.114) | (0.109) | (0.091) | (0.084) | (0.064) | (0.062) | |

| 年龄 | 0.022 | 0.018 | 0.019 | 0.016 | 0.007 | 0.006 |

| (0.013) | (0.012) | (0.010) | (0.009) | (0.007) | (0.007) | |

| 家庭收入 | 0.031 | 0.005 | 0.060 | 0.035 | 0.042 | 0.032 |

| (0.046) | (0.044) | (0.036) | (0.034) | (0.026) | (0.025) | |

| 创业动机 | 0.014 | 0.022 | −0.001 | 0.008 | −0.009 | −0.004 |

| (0.114) | (0.108) | (0.091) | (0.084) | (0.064) | (0.062) | |

| 所属行业 | −0.092 | −0.081 | −0.030 | −0.019 | 0.022 | 0.023 |

| (0.108) | (0.103) | (0.086) | (0.079) | (0.061) | (0.059) | |

| 创业环境 | 0.417*** | 0.306*** | 0.392*** | 0.283*** | 0.156*** | 0.124*** |

| (0.051) | (0.052) | (0.040) | (0.040) | (0.031) | (0.031) | |

| 积极情绪 | 0.325*** | 0.064 | 0.436*** | 0.179*** | 0.252*** | 0.146*** |

| (0.053) | (0.067) | (0.042) | (0.052) | (0.031) | (0.038) | |

| 消极情绪 | −0.062 | −0.030 | −0.126** | −0.095* | −0.091** | −0.079** |

| (0.051) | (0.049) | (0.041) | (0.038) | (0.029) | (0.028) | |

| 社会支持 | 0.419*** | 0.413*** | 0.194*** | |||

| (0.071) | (0.055) | (0.043) | ||||

| 创业绩效 | 0.566*** | 0.520*** | ||||

| (0.032) | (0.032) | |||||

| 截距 | 0.787 | 0.534 | 0.660 | 0.411 | 0.214 | 0.133 |

| (0.455) | (0.435) | (0.362) | (0.335) | (0.255) | (0.248) | |

| R2 | 0.437 | 0.493 | 0.593 | 0.655 | 0.800 | 0.812 |

| Adj_R2 | 0.422 | 0.478 | 0.583 | 0.645 | 0.794 | 0.806 |

| F | 30.421*** | 33.782*** | 57.192*** | 66.056*** | 138.779*** | 134.785*** |

| VIF最大值 | 1.545 | 2.964 | 1.545 | 2.964 | 1.876 | 3.292 |

| 注:括号内为标准误;*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001。 | ||||||

| 路径 | 系数 | Boot SE | Boot LLCI | Boot ULCI |

| X→M1→Y | 0.039 | 0.022 | 0.011 | 0.086 |

| X→M2→Y | 0.174 | 0.064 | 0.078 | 0.289 |

| X→M1→M2→Y | 0.040 | 0.024 | 0.010 | 0.092 |

| 总间接效应 | 0.253 | 0.069 | 0.150 | 0.372 |

| 注:X为社会支持;Y为创业幸福感;M1为创业自我效能感;M2为创业绩效。 | ||||

(五)稳健性检验

为了保证研究结果的可靠性,本文进行以下两种稳健性检验:

1. 分样本稳健性检验

参考已有研究的做法,我们从323个样本中随机抽取样本进行稳健性检验(刘刚和孔文彬,2021)。具体地,随机抽取200和300个样本分别检验本文的理论假设。结果发现,无论是随机抽取200个样本还是300个样本,本研究变量间直接关系的回归系数除了大小略有不同外,其显著性水平均未发生变化,这验证了本研究的H1、H2a、H2b、H3a和H3b。此外,表6汇报了相应的中介效应检验结果,可得知创业自我效能感和创业绩效各自的中介效应,以及链式中介效应的置信区间均不包含0,表明H2、H3和H4也得到支持。因此,分样本稳健性检验证明了本研究原先的实证分析结果是稳健的。

| 路径 | N=200 | N=300 | ||||||

| 系数 | Boot SE | Boot LLCI | Boot ULCI | 系数 | Boot SE | Boot LLCI | Boot ULCI | |

| X→M1→Y | 0.048 | 0.036 | 0.008 | 0.126 | 0.041 | 0.027 | 0.006 | 0.097 |

| X→M2→Y | 0.156 | 0.087 | 0.031 | 0.322 | 0.139 | 0.066 | 0.040 | 0.261 |

| X→M1→M2→Y | 0.054 | 0.039 | 0.008 | 0.135 | 0.052 | 0.028 | 0.016 | 0.110 |

| 总间接效应 | 0.258 | 0.093 | 0.114 | 0.421 | 0.232 | 0.073 | 0.118 | 0.362 |

| 注:X为社会支持;Y为创业幸福感;M1为创业自我效能感;M2为创业绩效。 | ||||||||

2. 替换关键变量测量方法的稳健性检验

本研究还通过替换因变量创业幸福感这个关键变量的测量方法,以检验实证分析结果的稳健性。参考魏江和权予衡(2014)、Shir等(2019)的做法,本研究使用创业者对自身整体幸福感的评价测量其创业幸福感。表7和表8汇报了采取此方法进行的稳健性检验结果。从表7中可知,本研究所提出的变量间直接关系的假设(H1、H2a、H2b、H3a、H3b)均成立,相应的回归系数除了大小略有不同外,其显著性水平均未发生变化。表8显示本研究所提出的中介效应也都得到验证。其中,创业自我效能感、创业绩效的中介效应置信区间分别为[0.026, 0.154]和[0.062, 0.274],均不包含0,H2和H3得到支持;“社会支持→创业自我效能感→创业绩效→创业幸福感”的链式中介效应置信区间为[0.008, 0.085],H4得到支持。由此可见,本研究提出的假设均成立,这再次验证了本文的研究结果。

| 变量 | 创业自我效能感 | 创业绩效 | 创业幸福感 | ||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 社会支持 | 0.479*** | 0.419*** | 0.511*** | ||

| (0.061) | (0.071) | (0.070) | |||

| 创业自我效能感 | 0.362*** | ||||

| (0.061) | |||||

| 创业绩效 | 0.536*** | ||||

| (0.048) | |||||

| 截距 | 0.518 | 0.534 | 0.742 | 0.759 | 0.629 |

| (0.373) | (0.435) | (0.426) | (0.437) | (0.390) | |

| R2 | 0.527 | 0.493 | 0.533 | 0.509 | 0.608 |

| Adj_R2 | 0.513 | 0.478 | 0.520 | 0.495 | 0.597 |

| F | 38.686*** | 33.782*** | 39.767*** | 36.108*** | 54.039*** |

| 注:括号内为标准误;*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001。 | |||||

| 路径 | 系数 | Boot SE | Boot LLCI | Boot ULCI |

| X→M1→Y | 0.072 | 0.037 | 0.026 | 0.154 |

| X→M2→Y | 0.150 | 0.064 | 0.062 | 0.274 |

| X→M1→M2→Y | 0.035 | 0.022 | 0.008 | 0.085 |

| 总间接效应 | 0.257 | 0.072 | 0.153 | 0.388 |

| 注:X为社会支持;Y为创业幸福感;M1为创业自我效能感;M2为创业绩效。 | ||||

(一)研究结论

基于社会支持理论和社会认知理论,本研究将社会支持和个体因素纳入共同的框架中讨论二者对创业幸福感的作用,构建了“社会支持—创业自我效能感—创业绩效—创业幸福感”的理论模型。通过对323位创业者进行的问卷调查,最终得出以下结论:第一,社会支持作为重要的社会环境因素,能够提升创业者的创业幸福感。第二,创业自我效能感是社会支持提升创业幸福感的一条关键路径,即社会支持可通过增强创业者的创业自我效能感进而提升其创业幸福感。第三,从社会支持到获得创业幸福感还有赖于创业绩效的推动,创业绩效在二者之间同样起到了重要的中介作用,即社会支持可通过提高创业绩效进而促进创业幸福感的提升;最后,社会支持通过增强创业自我效能感而提高了创业绩效,进而积极影响创业幸福感,也就是创业自我效能感和创业绩效在社会支持和创业幸福感之间存在链式中介效应。

(二)理论意义

本研究通过分析创业幸福感的影响因素和形成机理,在一定程度上突破了已有研究中单纯强调创业者财务收益或其他显性成长的思维定式,更侧重于创业者在创业过程中所获得的幸福感等隐性收益,为人们理解创业者和创业过程提供了一个从关注创业者“飞得有多高”到关注创业者“飞得有多累”的视角转换切口。基于此,本文的理论贡献在于:

第一,聚焦于创业幸福感,拓展并完善了传统上以创业绩效为主导的创业结果研究视角和理论范畴。创业研究多关注创业绩效(Shepherd等,2019),但有学者认为绩效并没有完全抓住企业成功的本质(Wach等,2016),因此要想深入研究创业活动,仅仅关注创业绩效是不足够的。Chen等(2018)指出,作为创业成功的重要组成部分,创业者的幸福感比绩效方面的成功更为重要。本文对于创业幸福感的研究一方面突破了围绕创业绩效等客观产出、忽视创业幸福感等主观效用的研究现状,响应了学术界将创业幸福感作为创业结果研究的倡议(Wiklund等,2019);另一方面通过将既有社会学和心理学领域的理论知识融入创业幸福感的研究,进一步拓宽了创业研究的理论范畴。

第二,基于中国情境进行创业幸福感的理论研究,有助于强化创业幸福感的理论解释力度和扩大其解释空间。目前国外不少学者关注创业幸福感的研究,创业领域的国际顶级期刊Journal of Business Venturing在2019年7月重点推出了一期“创业与幸福感”(Entrepreneurship & Well-being)的专刊。相较于国外相关研究数量的日益增长,我国创业幸福感的研究却比较缺乏。作为一个集体主义国家,我国个体普遍更易受到他人影响,诸如社会支持等方面将发挥更大作用,尤其是对于面临较大压力和挑战的创业者而言。本研究将社会支持作为重要解释变量,探讨我国独特社会情境下亲友、伙伴等“强关系”提供的支持对创业幸福感的影响,为理解我国情境下创业幸福感的影响因素提供了新的视角,与当前学术界所呼吁的创业研究本土化倡议相呼应。

第三,揭示了社会支持如何通过创业自我效能感和创业绩效作用于创业幸福感这一“暗箱”机理,填补了社会支持与创业幸福感之间的理论鸿沟。本研究基于社会支持理论和社会认知理论,从社会环境和个体因素两个方面全面探讨了创业幸福感的形成。进一步地,从极具中国特色的“人情往来”现象中提炼出社会支持对创业幸福感的作用机理,构建了完整的关系机制,将创业自我效能感和创业绩效纳入理论框架之中,考察它们在社会支持影响创业幸福感过程中的链式中介作用,展现了创业者是如何将社会支持内化于自身的能动性、在创业绩效目标实现后产生更高创业幸福感的全过程。

(三)实践启示

创业过程充满不确定性和高风险性,鲜少一帆风顺,多数创业者常常如履薄冰,幸福感已成为创业者评估创业是否成功的一项重要指标。对于个人来说,投身创业活动会引发物质财富增减和独特精神体验,这使得创业幸福感更显得难能可贵且具有特殊意义。基于此,本文的实践启示在于:

首先,对创业者而言,应该认识到社会支持对创业的重要性,在创业过程中需充分发挥主观能动性,积极寻求家人、朋友、业务伙伴等社会群体有形和无形的支持,并进一步开发、利用其所处的社会网络。在当前严峻的国内外形势下,创业者面临着巨大的压力和挑战,有些创业者不堪重负走向极端。在遇到困难和挫折的时候,创业者应有意识地向朋友家人寻求情感和资金等方面的支持和帮助,将其内化为内心的信心和斗志,提高创业认知水平和应对创业不确定性和风险的能力,从而缓解消极情绪和压力,提升创业幸福感水平。

其次,创业幸福感的提升关乎我国创业战略的有效进行。双创战略是缓解就业压力、促进经济创新发展的重要布局。本研究表明,创业幸福感的提升对我国创业战略的实行具有积极作用,而创业绩效对于创业幸福感的提升有重要的促进作用。因此,政府应充分发挥创业管理角色,夯实金融机构、创业培训机构等多元主体在提高企业家创业绩效中的作用,保障创业者资金、技术、信息和服务等资源,帮助他们增加创业绩效,提升创业幸福感。

最后,创业幸福感不仅来自于创业者个人的主观认知和创业努力,同时也会受到重要他人和周围环境对其创业的看法和支持的影响。对于创业者来说,能被亲近的人认可、激励、赞许和帮助,是创业幸福感产生的重要原因。因此,为了向创业者提供高水平的社会支持,除了硬件设施以及政策导向等方面的建设以外,还应切实改善创业者所处环境的社会氛围。例如,需要重视更新老一辈传统的择业观念,促使他们积极看待甚至鼓励创业者投身创业浪潮的勇气与干劲,让创业者可以在更具有包容、认同的环境中开展创业活动,从创业过程中获得积极体验。

(四)研究局限与展望

尽管围绕创业幸福感的影响机制进行了一些有意义的探索和分析,本文仍然存在一些不足:第一,本文数据收集采用了问卷调查自我报告的方式,可能因部分创业者自我认识的不足而导致数据出现偏差,未来可尝试通过不同的方式收集数据,例如采用客观指标衡量创业绩效。第二,本文主要探讨社会支持影响创业幸福感的中介机制,未进一步探讨相应调节变量的影响,未来研究可尝试考察在这一过程中创业者个人特质或其他环境因素等发挥的情境效应,深化本研究的结论。

| [1] | 陈聪, 高建, 李纪珍. 创业者幸福吗? 创业动机影响创业者心理幸福感的实证研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2018, 39(3): 144–152. |

| [2] | 刘刚, 孔文彬. 商业模式执行与新创企业绩效——基于内部资源与外部网络整合的视角[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(12): 68–84. |

| [3] | 周烁, 金星晔, 伏霖, 等. 幸福经济学视角下的居民创业行为: 来自中国的经验发现[J]. 世界经济, 2020, 43(3): 26–45. |

| [4] | Abreu M, Oner O, Brouwer A, et al. Well-being effects of self-employment: A spatial inquiry[J]. Journal of Business Venturing, 2019, 34(4): 589–607. |

| [5] | Binder M, Coad A. Life satisfaction and self-employment: A matching approach[J]. Small Business Economics, 2013, 40(4): 1009–1033. |

| [6] | Chen M H, Chang Y Y, Lin Y C. Exploring creative entrepreneurs’ happiness: Cognitive style, Guanxi and creativity[J]. International Entrepreneurship and Management Journal, 2018, 14(4): 1089–1110. |

| [7] | Dijkhuizen J, Gorgievski M, van Veldhoven M, et al. Well-being, personal success and business performance among entrepreneurs: A two-wave study[J]. Journal of Happiness Studies, 2018, 19(8): 2187–2204. |

| [8] | Fang S C, Johnson M D, Galambos N L, et al. Convoys of perceived support from adolescence to midlife[J]. Journal of Social and Personal Relationships, 2020, 37(5): 1416–1429. |

| [9] | Fritsch M, Sorgner A, Wyrwich M. Self-employment and well-being across institutional contexts[J]. Journal of Business Venturing, 2019, 34(6): 105946. |

| [10] | Hmieleski K M, Sheppard L D. The Yin and Yang of entrepreneurship: Gender differences in the importance of communal and agentic characteristics for entrepreneurs’ subjective well-being and performance[J]. Journal of Business Venturing, 2019, 34(4): 709–730. |

| [11] | Hsu D K, Burmeister-Lamp K, Simmons S A, et al. “I know I can, but I don’t fit”: Perceived fit, self-efficacy, and entrepreneurial intention[J]. Journal of Business Venturing, 2019, 34(2): 311–326. |

| [12] | Klyver K, Honig B, Steffens P. Social support timing and persistence in nascent entrepreneurship: Exploring when instrumental and emotional support is most effective[J]. Small Business Economics, 2018, 51(3): 709–734. |

| [13] | Marshall D R, Meek W R, Swab R G, et al. Access to resources and entrepreneurial well-being: A self-efficacy approach[J]. Journal of Business Research, 2020, 120: 203–212. |

| [14] | Miao C, Qian S S, Ma D L. The relationship between entrepreneurial self-efficacy and firm performance: A meta-analysis of main and moderator effects[J]. Journal of Small Business Management, 2017, 55(1): 87–107. |

| [15] | Nikolaev B, Boudreaux C J, Wood M. Entrepreneurship and subjective well-being: The mediating role of psychological functioning[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2020, 44(3): 557–586. |

| [16] | Shepherd D A, Wennberg K, Suddaby R, et al. What are we explaining? A review and agenda on initiating, engaging, performing, and contextualizing entrepreneurship[J]. Journal of Management, 2019, 45(1): 159–196. |

| [17] | Shir N, Nikolaev B N, Wincent J. Entrepreneurship and well-being: The role of psychological autonomy, competence, and relatedness[J]. Journal of Business Venturing, 2019, 34(5): 105875. |

| [18] | Stephan U. Entrepreneurs’ mental health and well-being: A review and research agenda[J]. Academy of Management Perspectives, 2018, 32(3): 290–322. |

| [19] | Wiklund J, Nikolaev B, Shir N, et al. Entrepreneurship and well-being: Past, present, and future[J]. Journal of Business Venturing, 2019, 34(4): 579–588. |

| [20] | Xiong L, Wu T T, Li Y L, et al. Can the government enhance the happiness of entrepreneurs?: Evidence from China[J]. Journal of the Asia Pacific Economy, 2020, 25(2): 227–249. |

| [21] | Xu F, He X G, Yang X R. A multilevel approach linking entrepreneurial contexts to subjective well-being: Evidence from rural Chinese entrepreneurs[J]. Journal of Happiness Studies, 2021, 22(4): 1537–1561. |