移动互联网技术的发展为企业精准投放广告提供了技术条件,使得互联网广告规模快速增长。2010年末国内网络广告服务商受到国外RTB(real-time bidding,实时竞价)广告的冲击与启蒙,开始部署RTB网络广告战略;到2019年中国网络广告市场规模达6 464.3亿元,同比增长30.2%,其中移动广告市场规模达5 415.2亿元,同比增长47.8%,在互联网广告整体市场中占比83.8%,并且依然保持高速增长。定量思维和算法已经深度融入中国广告业,极大地改变了广告业的经营模式和业务流程,形成了依赖数据进行投放和迭代的模式(Qin和Jiang,2019)。在此背景下,随着对消费者数据的利用和人工智能模型的发展,计算广告(computational advertising,或称程序化广告/移动广告等)成为网络广告的主流形式(Huh和Malthouse,2020;Yun等,2020)。计算广告期望基于消费者数据定制个性化内容以达成投放目标,但这种纯粹依赖数据和算法的决策模式正越来越受到模式本身的限制。作为大数据技术的典型应用,计算广告系统利用大数据和算法模型完成了对广告投放过程的自动化改造:收集消费者历史数据进行特征和需求挖掘,利用人工智能技术进行广告内容的个性化生成和展示,即时收集广告效果,不断循环迭代以完成最优选择(Choi等,2020)。因此,计算广告的每次投放都是系统协同作用的结果,其投放决策主要基于数据的关联性挖掘。然而,这种模式在数据、算法和算力方面都有其局限性,例如数据悖论(由于消费行为的移动性,收集消费者数据越多,消费者画像才越精准,但同时计算越复杂,隐私侵犯问题越严重)(Yun等,2020)、决策短视(广告内容过于多变以适应消费行为的场景性,但忽略了品牌形象的长期建设)(van Noort等,2020)等。那么,如何突破计算广告现有模式的限制以继续提升广告效果呢?为了回答这个问题,本文在剖析问题根源的基础上,对解决问题的可能方向进行了探究。

本文首先通过对计算广告相关文献和业界经验的梳理,对计算广告模式的产生和发展进行解析,得出问题出现的原因,并通过文献计量的方法进行验证。广告的精准化目标使得计算广告产生数据协同决策的模式:PC时代以及之前的经典广告是被动等待消费者观看,广告作用过程是“刺激—机体—反应”,广告研究的重点是内容如何刺激消费者心理以及行为;计算广告则主动寻找目标消费者进行投放,广告过程变为“预测—匹配—迭代”,依赖数据之间的关联性做出协同决策,算法和数据成为研究重心(根据以下计算广告文献计量结果)。据此,本文认为计算广告问题的关键在于广告目标与广告模式之间的冲突:在广告目标层面,计算广告与传统广告一致,都是为了实现特定语境下特定用户和相应广告内容之间的“最佳匹配”,即为广告/产品推荐“找到目标受众”;在广告执行层面,与传统广告“千人一面”的慢速迭代不同,计算广告能够将丰富的数据和算法相结合,并通过不同子系统之间的分工协作,快速完成“消费者画像—广告竞价—内容生成—个性化调整—媒体投放—效果评估—优化升级”的广告投放流程,对广告进行“个性精准”的快速迭代(Li,2019)。而目前的数据协同决策模式所基于的消费者历史行为数据却是碎片化和场景化的,并且算法模型过度依赖行为数据之间的直接关联分析,缺乏对消费者做出决策时的心理机制的探究,从而难具稳定性和解释力。所以,之后本文试图从心理层面探究计算广告未来发展的可能方向和方法。本文通过对营销相关理论文献的梳理,尝试构造“用户—产品—场景”三元交互的知识图谱,在目前基于数据协同的三个主要子系统(负责需求预测的DMP,负责内容匹配的DSP,负责反馈迭代的SSP)的基础上,搭建起心理协同框架,探究消费者行为背后更加内隐和稳定的心理模式,把因果推断能力引入决策过程,将数据协同模式引导向心理协同模式,从而更加有效和稳定地预测消费者需求。

在研究意义上,本文首先探究了计算广告数据协同决策模式的产生原因,并利用文献计量对计算广告模式进行了验证。然后,本文指出当下计算广告面临的发展困境来自于广告精准化目标与依赖数据算法手段之间的冲突,而补充对消费者心理的洞察可以有效弥补该漏洞,因此本文尝试在计算广告当下数据协同决策的基础上构建心理协同框架。之后,本文通过对之前营销研究中的心理机制进行梳理,并加入移动化的场景变量,构建心理协同模式中“用户—产品—场景”三元匹配的知识图谱,与现有计算广告系统的数据标签相结合,尝试搭建心理协同模式的运行基础。最后,基于前述分析,本文提出了解决计算广告数据和模型问题的可能方向,即引入新的知识对消费行为进行更深刻的理解,将其与自动化决策相结合,从数据协同模式变为心理协同模式,从依赖数据与算法的计算智能模式转变为具有理解和解释能力的认知智能模式。

二、计算广告的发展模式(一)计算广告现有模式:基于数据协同的自动化决策

计算广告的出现,一方面依赖于数据来源的增加和模型效率的提升,另一方面则是由于移动互联网技术进步带来的消费场景变化。线上与线下场景的融合对广告主捕捉消费者所处状态的能力提出了更高的要求,计算广告展现出依赖数据和模型的特征,逐渐忽略了传统广告所重视的消费者心理机制。相较于传统广告时期依靠经验的决策模式和电商广告时期的“广告—用户”线性作用模式,计算广告不仅依靠数据与模型完成全流程的自动化升级,还同时加入场景变量完成“用户—产品—场景”三元交互模式。具体而言,计算广告能够根据消费者的购买活动进行全过程、全场景的跟踪和针对性投放。首先,广告系统收集用户行为数据来对消费者进行画像以预测偏好并指导之后的内容生成和投放,而之前的广告模式在这一阶段则根据广告主预设的受众形象被动设计广告内容并等待受众反应;然后,在计算广告核心的赋能阶段,人工智能模型会根据用户画像,依照某种生成逻辑自动生成广告内容并进行个性化调整,并且在合适的时间、地点(场景)投放给受众;最后,计算广告能够实时统计所取得的行动效果如点击、购买等,并将这些行为数据反馈给广告检测平台进行分析以进一步迭代优化,最终达到“千人千面千景”的广告效果。

相较于传统广告、电商广告,计算广告的数据协同决策模式体现在广告管理过程中,如表1所总结。

| 广告管理 | 经典广告 | 电商广告 | 计算广告 | |||

| 特征 | 特征描述 | 特征 | 特征描述 | 特征 | 特征描述 | |

| 决策模式 | 刺激—机体—反应 | 预测—匹配—迭代 | ||||

| 技术基础 | 人工经验 | 广告结果数据难以取得,广告决策与调整依靠经理的经验;迭代周期长,没有数据依据 | 数据+

统计 |

广告效果反馈产生了一部分数据,利用数据统计结果调整;数据不足,迭代速度较慢 | 数据+模型 | 广告效果实时反馈,模型根据数据循环迭代;数据依赖问题,模型缺乏解释能力 |

| 确定目标 | 传播效果 | 提高产品知名度与树立品牌形象和偏

好 |

行为+销售效果 | 提高访问量和增加反馈信息; 销售企业产品和开展电子商务 |

传播+行为+销售效果 | 线上、线下融合,多种效果维度 |

| 选择受众 | 购买媒体 | 通过媒体特征来筛选受众 | 购买网站 | 通过网站类型来筛选受众 | 购买受众 | 通过用户行为标签直接选择受众 |

| 生成内容 | 人工制作 | 由专业的广告工作人员精心制作; 反应慢,内容更改难 |

电脑组合 | 提前设计好素材库,由电脑进行元素组合;反应较快,可以更改内容,但受素材库限制 | 智能生成 | 由人工智能直接对广告图片进行调整/

修饰;反应快速,内容灵活多变,没有素材限制 |

| 投放与效果评估 | 线下静态投放;效果

很弱 |

主要投放于电视、报纸等传统媒介;投放周期较长,即时反应能力弱,可统计性不强;迭代优化难、周期长 | 线上静态投放;效果较强 | 主要投放于PC端;投放周期和时间都较为灵活;反馈手段便利及时,统计结果准确;迭代优化较快 | 动态投放;效果很强 | 基于移动互联网的跟踪式投放;动态场景投放,没有投放周期和时间限制;即时检测效果,随时更改投放策略,并优化改进 |

| 资料来源:本文作者绘制。 | ||||||

从上述三个广告模式的对比可以看出,移动技术发展带来的用户决策移动化要求广告投放决策自动化快速完成,由被动的“刺激—机体—反应”模式转变为主动的“预测—匹配—迭代”模式,这成为计算广告数据协同模式的需求基础。在PC时代及之前,广告主要是“刺激—机体—反应”模式,受数据维度和设备算力等的限制,企业做不到内容和场景的精准化调整,因此这一时期的广告研究关注广告内容发挥作用的心理机制,企业以自己对消费者行为的预判为中心进行广告设计,试图利用广告内容激发消费心理从而使消费者做出相应反应。与之不同的是,计算广告采用“预测—匹配—迭代”投放模式,得益于数据的丰富和算力的增加,广告系统可以先通过采集的消费者历史行为数据预测其需求,然后主动调整广告内容和投放场景以匹配消费者偏好,并且记录结果进行迭代升级。整个广告系统采用自动化协同决策,各个子系统选择适合的模型,并利用数据传输进行协作工作,在整个过程中数据和算法是重心,而产品、场景和用户之间的心理联系更为隐性,受到忽视。接下来,本文将展示计算广告系统的协同运作模式,讲述如何依靠数据和算法实现“预测—匹配—迭代”。

计算广告采用程序化的生成和投放模式,整个过程自动化执行、毫秒级反馈,广告主能够实时动态竞争媒介资源(Sayedi,2018)。计算广告程序化投放系统主要由三部分构成:负责消费者画像的数据管理平台(DMP),负责出价和内容制作的需求方平台(DSP)或广告交换网络AdX(ad exchange),以及负责投放广告并反馈迭代的供应方平台(SSP)。数据管理平台为广告竞价提供数据支持,通过定位目标消费者完成需求预测;需求方(即广告主)平台,在定位目标人群后,利用创意管理等工具完成广告的个性化匹配;供应方则是不同的网站或APP,把目标人群与访问人群进行匹配以精准投放,并收集广告效果帮助迭代。此外,很多时候是多家广告主同时投放,这就要通过广告交换网络进行实时竞价(RTB),出价高的广告主得到广告位(Choi等,2020;Huh和Malthouse,2020)。接下来,本文使用计算广告在业界的总结资料(《计算广告》《程序化广告:个性化精准投放实用手册》《程序化广告实战》等)来描述三大子系统的特征和功能,具体如下:

DMP代表计算广告模式的第一步:需求预测。DMP是把分散的第一、第三方数据进行整合,并对数据进行标准化和细分、标签化管理的平台,能够帮助所有涉及广告库存购买和出售的各方管理其数据、更方便地使用第三方数据、增强对数据的理解、传回数据或将定制数据传入某一平台,以更好地进行受众定位。

DSP代表计算广告模式的第二步:内容匹配。DSP为广告主提供跨媒介、跨平台、跨终端的广告投放平台,通过数据整合、分析实现基于受众的精准投放,并且实时监控不断优化。根据需求方对数据和技术的控制权限,可将DSP的服务模式分为SaaS(software-as-a-service,软件即服务)、PaaS(platform-as-a-service,平台即服务)和IaaS(infrastructure-as-a-service,基础设施即服务)。在不同服务模式中,需求方所拥有的投放、数据、技术权限以及使用方式是不同的,收费模式也不一样。

SSP代表计算广告模式的第三步:反馈迭代。SSP是面向广告售卖方(媒介方)的平台,帮助网站主或网站代理管理各自的广告位,专注于广告位优化、展示有效性优化、展示竞价优化。由于现在SSP的功能基本与AdX一致,因此可以把两者都称为广告交易平台,其主要功能包括:(1)管理广告位的分配;(2)筛选来自不同广告交易平台的广告请求;(3)管理广告位价格。在SSP上,如果没有合约,各方将通过实时竞价(RTB)的方式购买广告展示机会。RTB是一种利用第三方技术在数以百万计的网站或移动端针对每一个用户展示机会进行评估以及出价的竞价技术。RTB引擎是SSP系统的核心,是实现高并发(每天百亿级别请求)、实时反馈(50毫秒之内需要反馈)的关键。

综上,当下的计算广告系统有着明显的技术导向,根据数据形成用户标签,根据数据做出广告位竞价决策,根据数据反馈进行迭代调整,数据加算法的组合已经成为其“预测—匹配—迭代”模式的运作基础。传统广告活动中对心理机制的探讨和研究在计算广告系统中逐渐模糊,在广告系统的实际构建和运行中的位置逐渐边缘化。接下来,本文将通过对计算广告研究主题演变的文献计量分析,论证数据与算法在计算广告当下模式中所占有的核心地位。

(二)广告研究主题的演变:关注算法优化

1.文献来源与数量统计

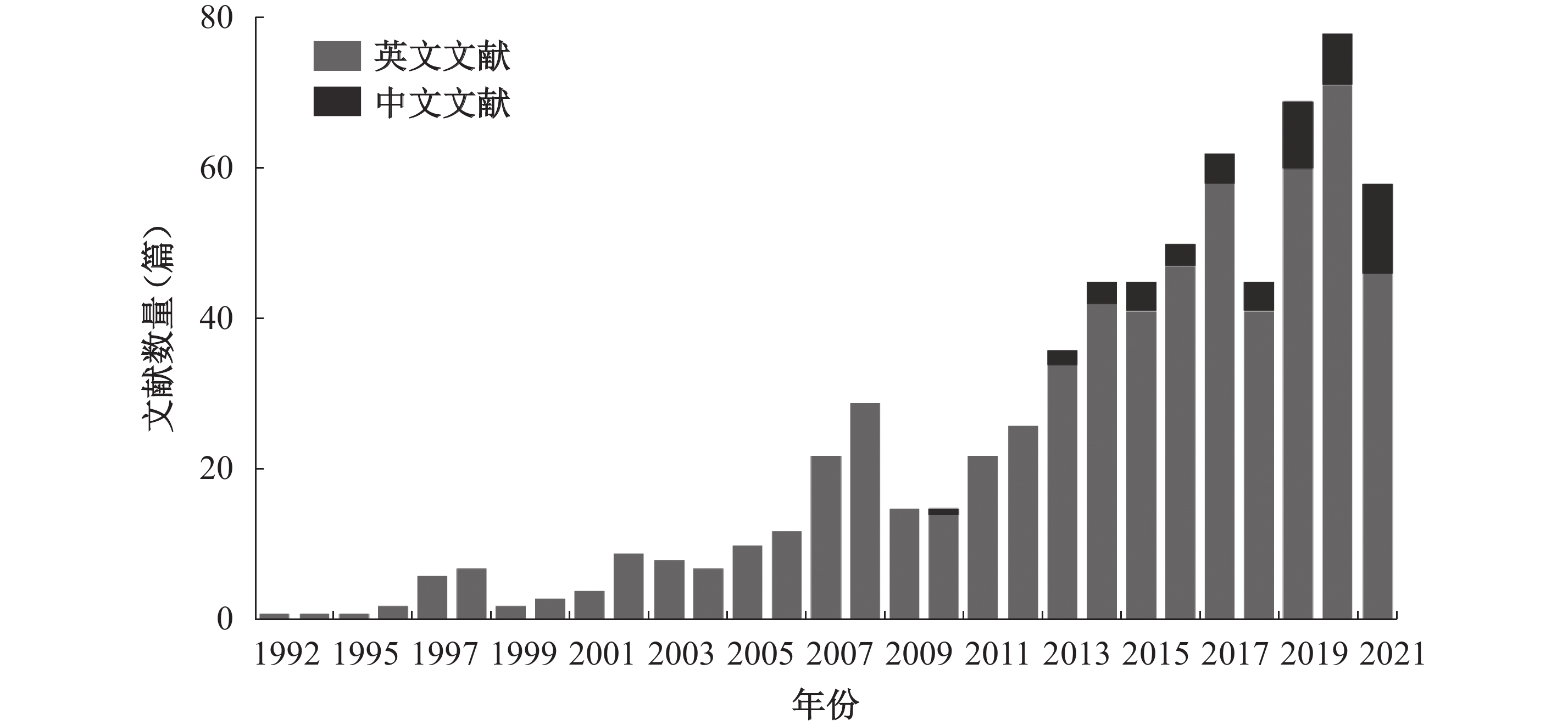

借鉴之前学者采取的文献计量分析步骤和标准(David和Han,2004),本文对计算广告研究领域代表性研究进行系统回顾:(1)以广告关键词“计算广告(computational advertising)、移动广告(mobile advertising)、程序化广告(programmatic advertising)、定向广告(targeted advertising)”,技术关键词“程序化创意(programmatic creative)、实时竞价(real-time bidding)、动态创意优化(dynamic creative optimization)”等为主要搜索关键词,在EBSCO、Web of Science、JSTOR、Wiley以及中国知网等国内外各大电子期刊数据库中进行检索,为了更好地体现出广告的发展过程,本文并未限制文献的时间;(2)本文主要在营销和信息科学领域进行文献检索,所选文献的标题和摘要至少包含以上一个关键词;(3)通过阅读摘要剔除与计算广告主题不相关的文献;(4)对文献来源期刊尽心检查和精炼,删除重复以及非核心期刊来源的文献(国内文献以CSSCI或CSCD刊源为筛选标准);(5)通过阅读剩余文献确保文章与计算广告研究主题的相关性。最后,总计690篇文献符合要求,其中外文文献641篇,中文文献49篇。仔细阅读所选择的文献后,本文围绕发表时间、研究领域和研究主题对文献进行编码处理。图1显示了文献的发表时间信息。

|

| 资料来源:本文作者绘制。 图 1 文献时间柱状图 |

与计算广告概念相关的学术探讨出现很早。较早期文献主要集中在广告内容与消费者特征的匹配上,指出了广告精准化投放的发展方向。在2015年出现实时竞价后,关于如何获得竞价均衡的研究开始出现,成为计算广告技术的基础(Balseiro等,2015)。2019年以后,随着计算广告在业界的发展,营销与信息科学领域的相关研究也逐渐增加。2020年开始,专有名词“计算广告”被正式提出并成为共识(Huh和Malthouse,2020),特别是计算广告研究与人工智能相结合,使得越来越多的学者开始了计算广告相关话题的研究(如图1所示)。

2.研究主题演化

本文在CiteSpace中导入所搜集的英文文献的摘要和关键词(由于中英文文献的关键词共现关系无法共同计算,选取了文献数量更多的英文文献作为关键词共现分析的数据源),通过高频关键词共现网络知识图谱来描绘当前计算广告研究的主题分布。由于研究文献分布于1991—2021的30年间,因此本文将相关文献按照时间分为三部分,每十年一划分,分别是1991—2000年、2001—2010年和2011—2021年。

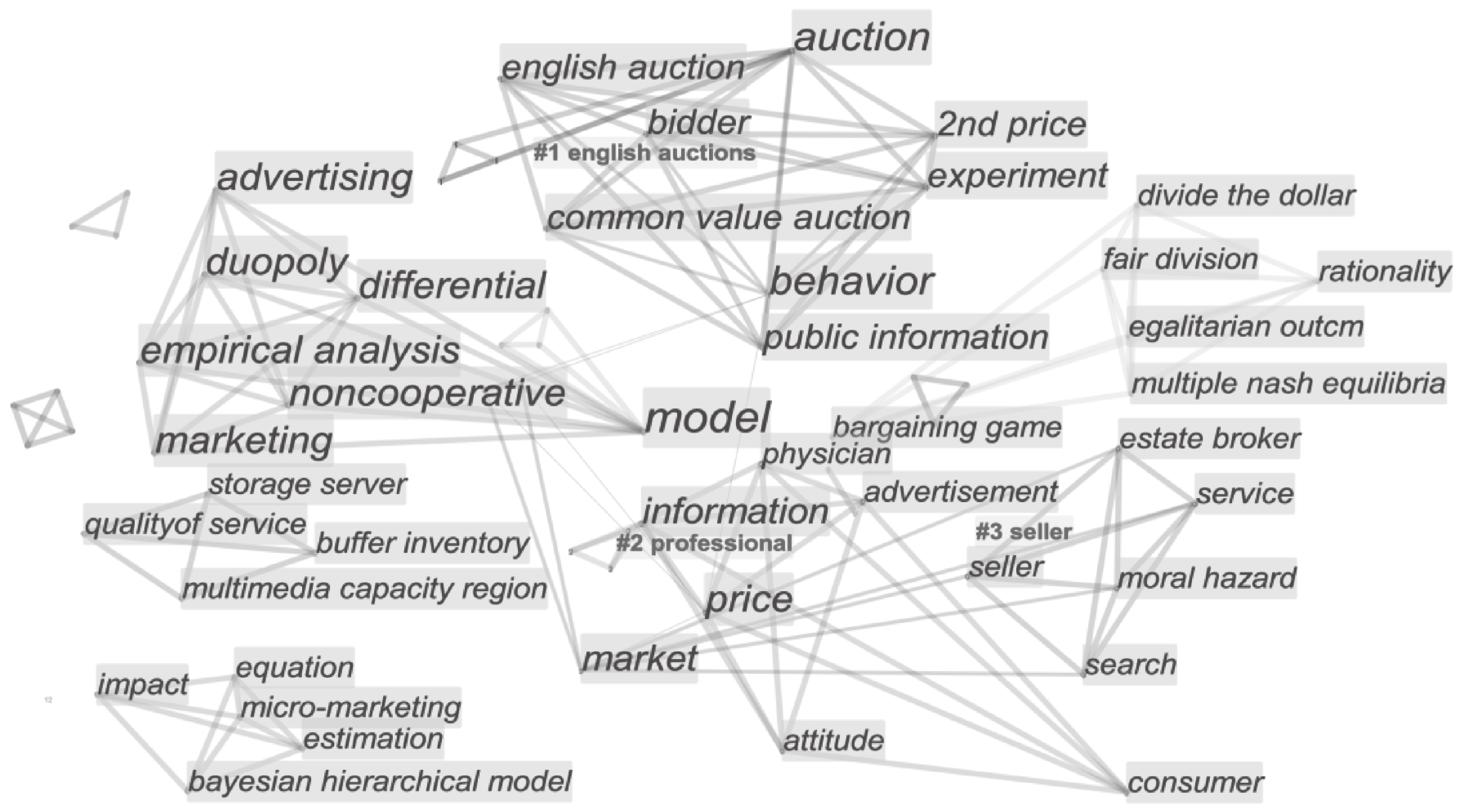

1991—2000年间的计算广告研究共有23篇文献,其中营销和管理领域共13篇,计算机科学和信息管理领域共10篇。营销和管理领域的研究主要集中于广告预算分配和服务场景(Liang,1999),实证研究所需的数据来源于大规模调查和企业现实收入数据(Shavitt等,1998),在策略迭代方面则依赖于传统模型如Markov模型和贝叶斯模型等(Desai和Gupta,1996)。计算机领域则出现了一些动态规划和实时竞价技术研究,如将带宽利用效率提升等方法(Litoiu等,1998)。在此时期,营销管理研究与互联网技术研究交集不大,所以关键词中的行为、定价、市场和传播等主要集中在营销领域,而算法和模型等则集中在计算机领域。关键词共现的具体结果如图2所示。

|

| 资料来源:本文作者绘制。 图 2 计算广告相关研究关键词共现分析图谱(1991—2000年) |

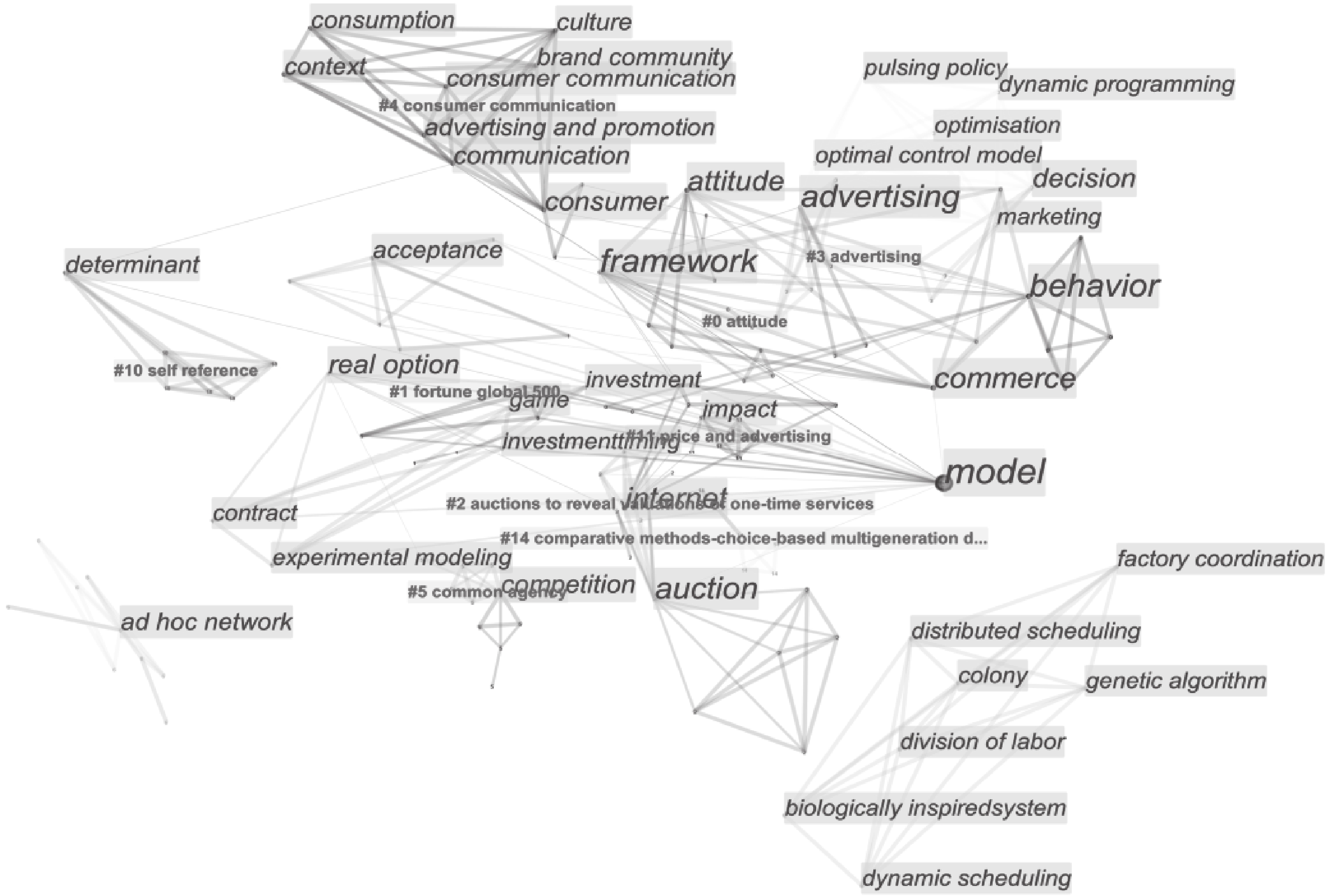

2001—2010年间的计算广告研究共有131篇文献,其中营销和管理领域共80篇,计算机科学和信息管理领域共51篇。由于互联网技术的应用,在线广告成为研究重点,广告个性化成为提高广告效果的重要手段。互联网使得广告主能够获得一部分消费者的数据,因此更加精准地定位消费者的数据挖掘技术开始应用(Kulathuramaiyer和Balke,2006),计算机科学与广告投放开始产生关联。一方面,广告主期望通过争夺互联网入口流量来争夺消费者,因此竞价的搜索引擎广告开始出现(Feng等,2007);另一方面,广告主也尝试使用不同的方法实现个性化匹配,包括利用消费者所属文化(Choi等,2008)、利用广告交互形式(Cheng等,2009)、利用线下场景(Tripathi和Nair,2007)、利用算法进行预算分配(Zhang等,2010)以及将经验与移动技术相结合以达到更好的广告效果(Xu等,2008)等。该部分文献的关键词共现结果如图3所示。

|

| 资料来源:本文作者绘制。 图 3 计算广告相关研究关键词共现分析图谱(2001—2010年) |

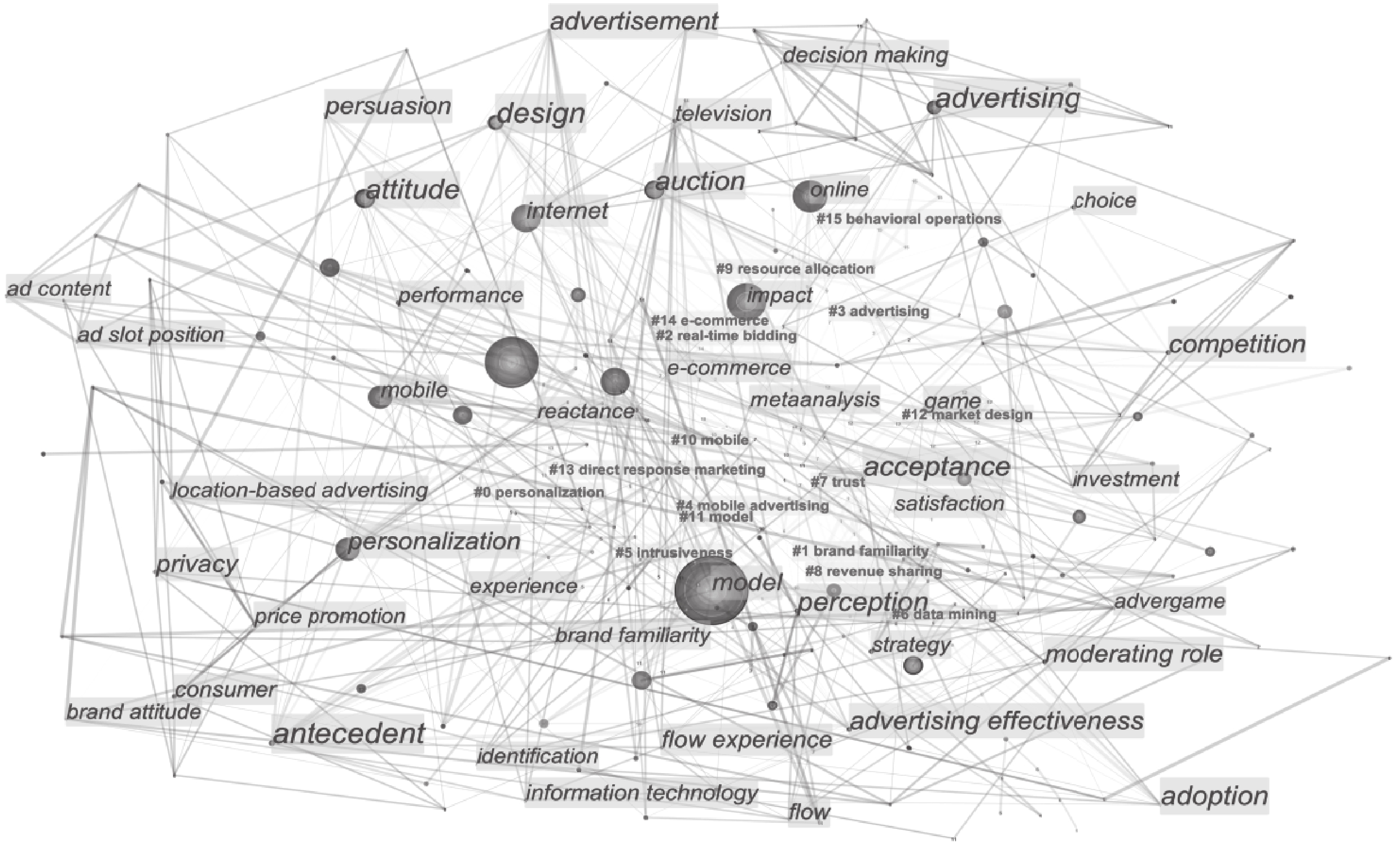

2011—2021年间移动互联网技术得到快速发展,计算广告相关研究也迅速增加,共有536篇文献,其中营销和管理领域共312篇,计算机科学和信息管理领域共224篇。消费者的海量数据和不同模型的结合驱动了计算广告的发展(Boratto等,2017),计算机科学与营销管理领域的紧密结合使得广告投放能够自动化和个性化执行。在此过程中,计算广告的各个系统逐渐形成,包括消费者画像系统(DMP)、广告个性化以及竞价系统(DSP)和媒体资源交易平台(SSP)等。广告主和媒体方(1)利用行为数据对消费者进行标签化管理(Ham和Nelson,2016),使用协同过滤方法进行受众筛选(Yoldar和Özcan,2019);(2)通过实时竞价对每次广告展示机会进行购买(Sayedi,2018),然后依靠AI技术生成广告内容并进行个性化调整(Deng等,2019a);(3)投放完成后根据效果进行迭代优化(Helberger等,2020)。反映在关键词上,广告定位、设计和投放策略成为循环迭代流程的一部分,与人工智能技术变得不可分割。整个系统通过算法完成筛选、竞价、投放、效果采集和迭代,并且是快速主动进行的,而非PC时代通过消费者主动搜索信息产生的被动定向。因此,计算广告的投放系统并不依赖于人工经验和知识,而是在数据和模型的循环迭代中不停试错以达到最优解。该部分文献的关键词共现结果如图4所示。

|

| 资料来源:本文作者绘制。 图 4 计算广告相关研究关键词共现分析图谱(2011—2021年) |

根据上述各个时期广告研究关键词的变化,可以看到在历经30年的进化后,数据和算法逐渐成为计算广告的重心。在1991—2000年间,相关研究以消费者行为为主,线下广告和电视广告是主流,虽然产生了一些初步的计算机竞价和分布计算技术,但广告与计算机科学的交叉不多。在2001—2010年间,在线广告逐渐成为研究主流,个性化成为广告目标,广告与计算机科学逐渐开始融合。在2011—2021年间,计算广告模式开始出现,广告自动投放系统依靠计算机科学被逐渐搭建起来,数据和算法成为广告内容设计和投放执行的基础。

(三)计算广告研究:从数据协同到心理协同

根据上述广告文献的计量分析结果,计算广告依靠数据和算法进行自动化协同决策模式的具体表现为:计算广告依靠数据和模型驱动,通过子系统的分工协作完成“预测—匹配—迭代”。但本文发现,在进行“买点(用户)—卖点(产品)—触点(场景)”之间协同决策时,现有计算广告模式在数据和模型两方面都面临一些困境,例如机器学习模型是黑箱结构,缺乏可解释性(Ma和Sun,2020)。这些问题反映在“预测—匹配—迭代”的不同阶段和子系统中,如表2所示。

| 预测阶段 | 匹配阶段 | 迭代阶段 | |

| 数据问题 | 采集消费者数据带来隐私关注,数据过多带来算力不足 | 内容跟随广告短期目标和消费者数据变化,不能突出统一的品牌 | 依赖于过往行为数据,忽略当下场景对消费者行为的影响 |

| 模型问题 | 很少理解消费者数据,只是对数据标签与行为记录进行关联,使得系统权重分配有很大随机性 | 在广告效果分析的归因过程中,难以对广告效果进行分析,进而需要大量算力和实验确定内容迭代方向 | 投放系统依赖于数据和模型本身的选择,难以对新的广告活动进行泛化推广 |

| 资料来源:本文作者绘制。 | |||

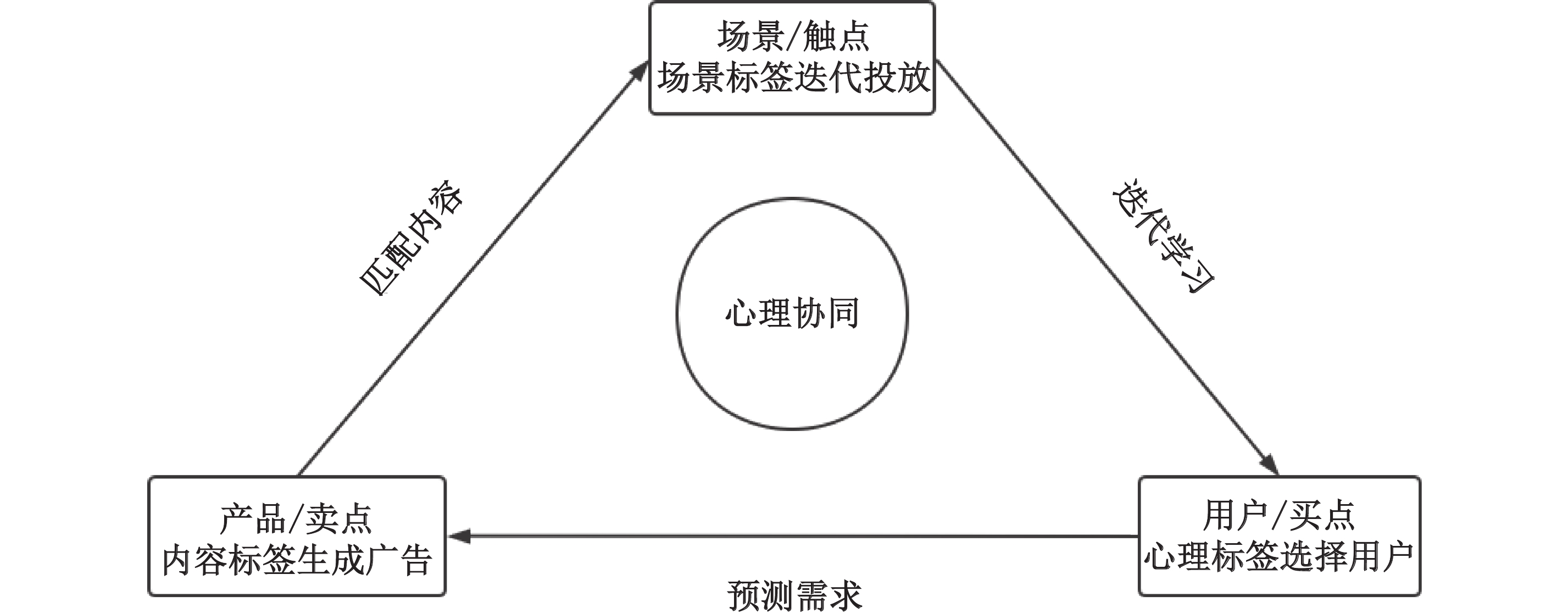

当下计算广告的发展已经受到上述问题的阻碍,解决这些问题需要在目前的数据协同决策模式之外引入新的知识,对“预测—匹配—迭代”的不同阶段进行更深刻、更本质的理解。计算广告现有模式使用数据和模型驱动,通常以消费者的无意识本能反应和基于直觉的快反应数据为主,而忽略了对消费者行为背后更具稳定性和预测性的心理动机的探索。所以,本文将尝试在计算广告系统中引入营销相关理论,利用消费者心理机制研究对行为数据进行更深入、更内隐的理解,建立“行为—心理”因果推断知识图谱,构建基于心理协同的决策模式。由此,计算广告可以利用有意识的、可操控的心理机制更加稳定地预测消费者无意识的、直觉的决策行为。具体而言,在心理协同决策框架下(如图5所示),系统需要考虑“买点(用户)—卖点(产品)—触点(场景)”三个方面,利用相关理论知识构建起消费者端、广告主端和媒体端的内在关联,刻画出驱动用户三元交互行为的内隐心理机制,从而真正理解广告策略制定的缘由,然后与计算广告现有模式所使用的行为数据相结合,通过策略性实验对比投放,进行迭代学习和优化升级。

|

| 资料来源:本文作者绘制。 图 5 心理协同框架示意 |

接下来,本文将根据计算广告“预测—匹配—迭代”的执行模式,对其各个子系统的数据协同流程进行描述和分析,然后在此基础上构建“买点(用户)—卖点(产品)—触点(场景)”三元协同的知识图谱,尝试将数据协同决策模式转变为更加稳定的心理协同决策模式。

三、需求预测:消费者画像计算广告的“预测—匹配—迭代”模式,首先是对消费者进行画像,并对需求进行预测。计算广告对个体消费者的特征、行为数据和场景信息进行收集,利用机器学习模型对这些数据进行标签提取和分类,然后使用标签组成完整的消费者画像(Choi等,2020),并通过挖掘数据标签的关联性进行需求预测,从而实现个性化触达(Huh和Malthouse,2020;Yun等,2020)。不过,这种挖掘数据关联性的协同模式难以在数据复杂多变的情况下准确预测需求。所以,本文认为应该在现有系统中引入心理标签从而洞察更稳定的消费需求,即在多变的行为数据基础上构建心理协同框架。接下来,本文将简要介绍数据标签画像流程,然后着重论述如何利用内隐的心理标签建立相应的知识图谱,以更好地预测消费者行为。

(一)数据协同模式下的画像过程

在计算广告投放流程中,数据资源管理平台(DMP)负责提供数据分析、管理和调用的支持,其核心目标是通过构建标签体系对消费者进行精准画像。标签体系是层层递进、逐渐形成的,通常在广告目标确定后,需要经过用户定义、筛选条件、打标签、生成人群数据包、广告投放和数据更新六大步骤。标签一般包括用户的人口属性特征,如年龄、性别等,以及其他一些特别的行为或兴趣特征,如经常点外卖、喜欢喝咖啡等。

消费者标签构建完成之后,主要通过协同过滤算法进行需求预测。简单来说,广告主事先在标签体系中选择好自己的目标受众所拥有的标签特征,然后DMP平台就会对每个广告触点的受众特征进行提取分析,并与广告主的目标受众特征进行匹配,只有匹配合适的广告触点才会被进一步推送给广告主进行交易购买。

(二)心理协同模式下的消费者画像

从消费者行为数据到所处场景信息、群体信息等,标签体系的不断完善是为了更好地对消费需求进行预测。现有的标签体系主要基于实时收集的消费者行为数据来对消费者进行刻画,具有外部动态性,属于外部标签;而更为稳定的内部标签,或者说心理标签,可以表征消费者的内部心理状态,需要经由心理学理论反推而来,目前在实践领域缺乏相关理论指导,因而使用较少。不过,更为稳定的高级标签或者说心理标签,能够更加有效地预测消费者需求,所以广告主应该增加对隐含在数据标签之下的消费者行为模式和心理状态的重视。基于此,本文对数据标签和心理状态相关研究成果进行了梳理,将标签体系分为外部标签和内部标签两个部分,其中外部标签为场景标签,更加关注外部环境的影响;内部标签为心理标签,更加关注消费者心理状态。具体标签体系如表3所示。

| 一级标签 | 二级标签 | 三级标签 | 标签变量(例) | 理论或

模型 |

变量作用 |

| 外部标签 | 场景标签 | 空间场景 | 消费者与商店之间的物理距离(Dubé等,2017) | — | 消费者离商店的物理距离越近,越容易关注和使用基于位置的移动优惠券 |

| 天气变化

(Schlager等,2020) |

心理模拟 | 产品与给定的天气状态相关联(vs.未关联)时,产品价值才会增加,因为产品和天气的匹配有助于心理模拟 | |||

| 时间场景 | 广告发送时间的影响

(Kanuri等,2018) |

生理唤起 | 在其他条件不变的情况下,在下午时间于社交媒体上发送定向内容广告会导致更高的点击率 | ||

| 社会场景 | 其他人物的在场(Otterbring等,2018) | 进化心理学 | 在有一个身体上占主导地位的男性雇员在场(vs.不在场)的情况下,男性顾客比女性顾客花更多的钱和购买更昂贵的产品 | ||

| 内部标签 | 生物本能 | 视觉刺激 | 广告中的不同面孔

(Xiao和Ding,2014) |

社会交互 | 不同的面孔会影响人们对广告的态度、对品牌的态度以及购买意愿,而且效果不容小觑,而其原因在于对面部特征的感知有利于物种生存 |

| 触觉刺激 | 温度变化在拍卖中的作用(Sinha和Bagchi,2019) | 生理唤起 | 拍卖中,温度越高(vs.适中),人们的支付意愿越高,温度引起的不适和攻击性是这些影响的根源 | ||

| 味觉刺激 | 香味广告

(Ruzeviciute 等,2020) |

本能体验 | 与特定的愉快或者不愉快的气味相关联后,香味广告能够增加产品的吸引力 | ||

| 个体特征 | 性别特征 | 不同性别消费者对天气的不同反应(Govind等,2020) | 生理调节 | 女性对天气状况有更强的情感反应,这导致她们的享乐消费比男性有更大的增长 | |

| 认知资源 | 进程广告促进心理过程模拟(Cian等,2020) | 心理模拟 | 强调进程的广告比前后展现结果的广告更能促进心理过程的自发模拟,这使得进程广告更具说服力 | ||

| 信息处理 | 广告形象符合消费者的基本认知(Chae和Hoegg,2013) | 认知流畅性 | 消费者通常有“过去等于左,未来等于右”的时间概念,当消费者看到广告中产品形象与时间的空间表现一致(不一致)时,他们对产品的态度会更好(更差) | ||

| 解释水平 | 消费旅程与解释水平(Humphreys等,2021) | 解释水平 | 在消费旅程的早期(晚期),消费者的思维会更抽象(更具体),会生成更抽象(更具体)的文本来搜索查询;消费者更有可能点击符合他们思维方式的广告内容或搜索引擎结果(解释匹配效应) | ||

| 群体特征 | 群体归属 | 视觉展示中采用被赞助团队的颜色(Henderson等,2019) | 分类和归因 | 企业只需在视觉展示中采用被赞助团队的颜色,就可以在几乎不增加成本的情况下享受到更多的赞助利益 | |

| 社会排斥 | 广告的密集元素设计与消费者空虚感(Su等,2019) | 社会排斥 | 认为自己被社会排斥的消费者更积极地评价那些具有密集视觉模式的产品 | ||

| 社会距离 | 没有数字增强的大码女模特效果更好(Shoenberger

等,2020) |

社会比较理论 | 消费者越来越有可能购买广告中没有数字增强的大码女模特的商品,因为他们觉得这样的模特很真实 | ||

| 资料来源:本文作者绘制。 | |||||

1.外部标签或场景标签

消费者对营销传播的反应会受到其所处场景的影响,尤其是在移动广告环境下,理解消费者所处场景如何调节或促进营销传播是至关重要的(Grewal等,2016)。根据之前的研究,我们将与计算广告有关的场景因素主要分为空间场景、时间场景和社会场景三个部分,这些场景对消费者的影响机制不同,在不同场景下产品推荐的有效性也会产生差别。

(1)空间场景。地理位置对广告效果的影响一直是学术界研究的重要话题。首先是区域的划分,例如,消费者离商店的物理距离越近,越容易关注和使用基于位置的移动优惠券(Dubé等,2017)。其次,在同一区域内的消费者也有着内在同一性,例如,对重新定向广告来说,同一地区的消费者对同一产品类别优惠券的反应存在显著的正相关关系(Zubcsek等,2017)。

(2)时间场景。时间也是影响广告效果的重要特征。人体生物过程导致生理觉醒(内部刺激水平)在一天中系统地波动,大多数人的昼夜节律通常每天都在相同的时间振荡,由于生理觉醒水平的波动,消费者会在一天之内对产品多样性产生有规律的追求(Kraemer等,2005)。这导致在其他条件不变的情况下,在下午时间于社交媒体上发送定向内容广告会导致更高的点击率(Kanuri等,2018)。另外,就不同的日期而言,当消费者距离商店地理位置更近时,提供仅限当日使用的优惠券更有效;而次日优惠券在非近距离定向广告情境下更有效(Luo等,2014)。在时间之外,广告内容可以作为对消费者产生时间预期的刺激内容,改变广告内容的排列方式,可以使消费者对广告产生更高的评价(Romero等,2019)。

(3)社会场景。消费者所处的社会环境也会对消费者的心理状态产生影响,进而影响广告效果。与之前的空间特征和时间特征所不同的是,社会场景更强调对消费者施加的社会影响,例如拥挤会强化产品推荐的有效性(Kawaguchi等,2019)。除此之外,他人的存在也能影响营销效果,当有男性店员在场时,男性顾客更加倾向于购买贵重物品以彰显社会地位(Otterbring等,2018)。

2.内部标签或心理标签

消费者的内在心理特点决定了其面对广告时所做出的基本决策,因此企业在对消费者进行画像时,不仅需要记录消费者的历史行为,更应该通过行为数据进一步推测消费者的内隐心理特征,以更好地预测消费者未来的行为。在此,本文仿照SOR模型中消费者反应机制的探究(分为即时的本能反应、快速的直觉反应和慢速的理性反应),将内部标签分为生物本能、个体特征和群体特征三个部分,分别对应不同的广告刺激手段。

(1)生物本能。消费者对广告中刺激元素的反应大多是下意识的,例如不同的面孔确实会影响人们对广告的态度、对品牌的态度以及购买意愿,而且效果不容小觑,而其原因在于对面部特征的感知有利于物种生存(Xiao和Ding,2014)。外在温度变化能够使得人们的攻击性加强,例如在拍卖中,温度越高(vs.适中),人们的支付意愿越高,温度引起的不适和攻击性正是这些影响的根源(Sinha和Bagchi,2019)。在视觉元素的刺激之外,其他感官的刺激能够带来不一样的感知,如想象中需要与身体近距离接触的感官刺激(味觉、触觉)比不需要如此近距离接触的感官刺激(听觉、视觉)能让个体在心理上感觉更接近(Elder等,2017)。在感官刺激之外,消费者对因果关系的本能反应同样也能够为广告所利用以影响消费者决策,例如广告图片中元素的近距离呈现能够让消费者认为产品更有效(Chae等,2013)。

(2)个体特征。该部分主要包括消费者的人口统计学特征以及认知处理特征如认知资源分配、信息加工方式和解释水平等。在人口统计学特征方面,性别、年龄、收入情况等标签均对广告效果有所影响,例如男性和女性受到外界条件刺激时会有不同的反应,女性对天气状况有更强的情感反应,这导致她们的享乐消费比男性有更大的增长(Govind等,2020)。在认知资源方面,用户拥有较多的认知资源时,能够更加认真地研究广告内容,增加对广告结果的判断,广告的披露可以提高说服力(Thompson和Malaviya,2013)。在信息处理流畅性方面,消费者对广告内容的熟悉程度会对广告效果产生影响,例如消费者已经习惯了“过去等于左,未来等于右”的时间概念,当他们看到广告中产品形象与时间的空间表现一致(不一致)时,他们对产品的态度会更好(更差)(Chae和Hoegg,2013)。在解释水平方面,消费者更有可能点击符合他们思维方式的广告内容或搜索引擎结果(解释匹配效应),从而体验到更高的搜索满意度,并感知到更大的目标进展(Humphreys等,2021)。

(3)群体特征。广告内容与消费者独特的社会身份的匹配,能够让消费者产生认同感,从而提升消费者对广告的态度和评价。例如,让被试观看与其性取向一致的广告会增加广告的吸引力,尤其是对于LGBT消费者,广告吸引力能显著地预测购买意向和推荐广告品牌的可能性(Bond和Farrell,2020)。而广告内容与消费者的社会定位不符合,将会导致明显的负面反应,如广告中对性别的描写会影响观众的情绪,这种不匹配带来的负面情绪反应在那些赞同保守政治意识形态的观众中更为普遍(Northey等,2020)。此外,认为自己被社会排斥的消费者更需要从广告或者商品中寻找补偿性内容,因此更喜爱广告中的密集元素设计(Su等,2019)。

(三)消费者画像的挑战

当前的计算广告系统以数据和模型为基础预测消费者需求,收集大量数据才能完成消费者画像,在构建心理协同的过程中,当下数据标签系统如何与心理标签相结合是重点和难点。广告系统加入心理标签,需要在机器学习模型中分配给数据标签和心理标签不同的权重。例如,现有用户标签可以分为属性标签和兴趣标签两部分:(1)属性标签包含对年龄、性别、教育程度和收入水平等用户确定特点的描述。若企业没有拿到足够准确的数据,则需要利用行为数据和SVM、AdaBoost等模型对人群进行分类。(2)兴趣标签主要指基于用户网上浏览记录加工得到的兴趣定向,根据某用户一段时期内的各种网络行为,将该用户映射到某个定向标签。消费者的网络行为可以大概分为四种,即与内容相关(如网页浏览和分享)、与广告活动相关(如广告点击)、与查询相关(如搜索)和与特定产品相关(如预转化和转化等)。行为到标签的映射可以通过人工标注(如图片内容标注)和机器学习(如文本主题分析)两种方法完成。标注完成后,通过标签数据对行为定向模型进行权重参数训练,其实就是在调整搜索、浏览等不同行为类型的重要程度。例如对于页面浏览行为,可以将其链接跳转作为标签,一次跳转浏览的强度就可以设定为1。但是对模型的参数权重进行训练和优化需要使用大量算力和实验,因此是心理协同具体建立过程的难点之一。

四、内容匹配:广告智能生成在计算广告的“预测—匹配—迭代”模式中,广告内容设计是协同策略的重要一步,内容设计需要根据消费需求预测进行个性化调整。如前所述,计算广告在每次投放前都需要为受众“量身”打造,同时全流程需要在0.05秒内完成,因而效率成为系统优化的重点(Chen等,2019)。这意味着,系统不得不依靠人工智能技术来快速生成广告内容(Qin和Jiang,2019),因为人工无法在如此短的时间内完成内容生成。然而从广告的个性化目标来说,心理协同框架才能更好地理解广告内容对消费者心理的影响,从而准确匹配消费需求、引导消费行为。因此,在介绍内容生成的现有流程后,本文将重点梳理广告内容及其心理影响相关文献,尝试建立对应的知识图谱,完成心理协同决策的重要一步。表4对广告元素的智能化处理进行了概括。

| 广告元素 | 智能化

处理 |

相关技术领域 | 元素变量(例) | 理论或

模型 |

变量作用 |

| 文本 | 内容生成 | NLP-对话系统 | — | — | — |

| 叙述人称 | NLP-文本分类

|

叙述人称与广告元素的搭配(Chang等,2019) | 交际适应理论 | 第一人称广告与温暖意象搭配会提升使用者的社会归属感,第三人称广告则会借由激发自我提升动机而获得更多的喜爱 | |

| 情感分析 | NLP-情感分析 | 内容的情绪与其传播性(Berger和Milkman,2012) | 情感唤起带动信息传播 | 那些能唤起高度警觉的积极(敬畏)或消极(愤怒或焦虑)情绪的内容更具有传播性,而以信息为中心的内容对分享有显著的负面影响 | |

| 文本呈现 | NLP-预定义词包/模板 | 书写方向与文化背景的匹配(Deng等,2019b) | 时空图式 | 广告中文本的书写方向在特定的文化下能够通过暗示影响消费者对产品的时间感知,竖向书写让人感到更加传统 | |

| 图片 | 元素选择 | 计算机视觉-图形分类、目标检测 | 图形元素的规律性(Pieters等,2010) | 视觉符号学理论 | 广告中图片的平移规律性、重复规律性、对称、摆放规律性、是否遮挡等会影响消费者对图片的关注 |

| 图片质量 | 计算机视觉-超分辨率 | 高质量的图片(Li和Xie,2020) | — | 在广告情境下,高质量和专业拍摄的照片始终能够提高消费者的参与度 | |

| 复杂度 | 图片特征的复杂度(Pieters等,2010) | 视觉复杂理论 | 图片特征的复杂度(像素)会对消费者图片认知产生影响 | ||

| 色彩效果 | 计算机视觉-风格迁移 | 视觉展示中采用被赞助团队的颜色(Henderson等,2019) | 群体归属 | 在球队赞助广告相关研究中,品牌在视觉展示中采用被赞助团队的颜色,创建的视觉一致性会对消费者的品牌态度产生积极影响 | |

| 感知距离 | 计算机视觉-图像分割 | 距离与广告框架(Park和Morton,2015) | 解释水平 | 当被要求对远距离的实体做出判断时,个体更容易被促进型框架所说服 | |

| 人像或消费者互动 | 计算机视觉-生成对抗网络 | 人物的微笑

(Cheng等,2020) |

笑容作为内在动机的信号 | 图片中人物微笑的大小会影响消费者对动机的推断,相比于较小的微笑,消费者对较大的微笑会进行更多的内在动机推断 | |

| 声音 | 合成特定声音 | 深度学习视听-声音模仿 | 声音的跨模态作用(Hagtvedt和Brasel,2016;Lowe和Haws,2017) | 跨模态补偿 | 声音频率与颜色亮度之间的模态对应可以引导视觉注意,高频(低频)声音引导视觉注意到浅色(深色)物体,并且这种效应完全是消费者下意识产生的结果,在消费者理解语义之前产生 |

| 分离混杂声音 | 深度学习视听-音轨分离 | ||||

| 资料来源:本文作者绘制。 | |||||

(一)数据协同模式下的内容自动化生成

人工智能生成广告内容的基本框架为:首先利用消费者历史行为数据以及对消费者互动信息的语义分析和情感分析等,对消费者可能的偏好进行预测,然后使用AI算法确定广告的生成逻辑如相关性分析和主题分析等,最后进行有针对性的广告内容创建(Chen等,2019;Deng等,2019a)。以目前的电商广告为例,广告投放平台普遍使用动态创意优化算法(dynamic creative optimization)生成广告产品图片,其一般步骤或者思路是:先设计好图片的基本内容或模板,包括文本、图形元素、背景等(例如有一种通用模板可以分解为五种元素:主视觉、品牌标识、文案说明、行为召唤和背景图),然后再将这些元素根据AI算法的生成逻辑拼接组合成一张新的图片。在实践中,这种思路以阿里妈妈、巨量引擎等为代表。

(二)心理协同模式下广告文本的生成

人工智能处理广告文本信息主要使用自然语义处理(NLP)技术,NLP的任务包含句法、语义、叙述和对话四个难度递进的层次。事实上,基于关键词的广告文本自动生成就像是一次与人工智能的“对话”:广告主通过输入关键词“发起对话”,而AI则通过NLP的对话系统输出回答即广告语。

广告文本自动生成后,其有效性需要进一步衡量。首先是广告语由谁“说”的问题,即叙述人称的选择,这方面主要涉及NLP的句法分析任务。句法分析是最初级的NLP任务,包含词性标注和分类解析两个方面的内容。人工智能可以通过句法分析功能为广告语识别和选择合适的叙述人称,从而提升广告效果。例如第一人称广告与温暖意象搭配会提升使用者的社会归属感,第三人称广告则能借由激发自我提升的动机而获得更多的喜爱(Chang等,2019)。

然后是广告“说什么”的问题即内容选择,这主要涉及NLP的语义分析任务。目前,自然语言处理技术的语义分析能够实现对文本的情感进行分析的功能。情感分析的主要目的是通过上下文挖掘从文本中提取主观信息,因此有时被称为意见挖掘。通过情感分析,人工智能可以对生成的广告语进行情感识别,然后选择合适的情感词包对广告文本进行调整以赋予其某种特定的情绪,从而提升广告效果。例如,各种戏剧元素包括惊喜、情节和人物等,都会引发情感(Tellis等,2019);那些能唤起高度警觉的积极(敬畏)或消极(愤怒或焦虑)情绪的内容更具有传播性,而以信息为中心的内容对分享有显著的负面影响(Berger和Milkman,2012);等等。

最后是广告语如何呈现相关问题,例如使用什么字体、多大字号以及哪种颜色等。AI算法可以根据不同的情景相应赋予广告文本适当的呈现形式,以达到特定的广告效果。例如,广告中文本的书写方向在特定的文化下能够通过暗示影响消费者对产品的时间感知,竖向书写让人感觉到更加传统(Deng等,2019b);数字信息以点值抑或范围的形式出现,表示收益的大小在多大程度上是可预测的(Lembregts和Pandelaere,2019);等等。

(三)心理协同模式下广告图片的生成

利用人工智能技术处理或者生成广告图片的技术已经有了巨大的发展。目前有两种自动生成图片的思路:一种是将先设计好的图片的各种元素再拼贴在一起,这种思路以阿里妈妈为代表,可以在广告模板上使用AI技术创作新的图片;另一种是在已有的图片上改动或者整体生成所需的图片,这种思路是通过计算机视觉中的深度学习技术对图片进行处理。总体而言,计算机视觉中的深度学习技术更能够满足“千面”的广告内容生成需求,因为第一种拼接组合思路容易受限于素材库不足、肖像权/版权等问题。计算机视觉中的深度学习技术可以分成图像分类、目标检测、图像分割、超分辨率、风格迁移、生成对抗网络(generative adversarial networks,GAN)等方向。

使用图像分类和目标检测等技术,可以对图形元素进行分类和规律性检测以挑选合适的元素进行拼接。基于这些技术,人工智能可以挑选合适的图形元素并以一定的规律进行组合,从而生成一张效果更好的广告图片。例如,人工智能可以为慈善广告挑选“暖”的图形元素以提升广告效果,因为研究表明接触呈现冰冷物体的广告图片会导致身体上的寒冷感,进而提高孤独感,此时负面情感慈善广告会降低捐款诉求的效果(Choi等,2016)。同样,人工智能也可以挑选图库中具有规律性的元素或使用规律性的拼接组合方式来构图,从而提升广告图片的效果(Pieters等,2010)。

使用超分辨率技术,可以实现对图片质量和复杂度的控制。人工智能利用超分辨率技术,可以按照一定的规则对图片像素进行调整以达到更好的效果。例如,Li和Xie(2020)经过研究发现在广告情境下,高质量和专业拍摄的照片始终能够提高消费者的参与度;图片特征的复杂度(像素)也会对消费者的图片认知产生影响(Pieters等,2010)。

使用风格迁移技术,可以改变图片的色彩效果。风格迁移是指根据所提供的一幅画,将任意一张照片转化成这幅画的风格,并尽量保留原照的内容。以Gatys等为起始,通过分析某种风格的艺术图片,能对图片内容进行分离重组,形成任意风格的艺术作品,这样就能够摆脱素材库容量的限制。人工智能通过风格迁移技术,可以为广告图片根据不同场景选择合适的色彩风格,从而提升图片对受众的吸引力。例如,在球队赞助广告相关研究中,品牌在视觉展示中采用被赞助团队的颜色创建的视觉一致性会对消费者的品牌态度产生积极影响(Henderson等,2019)。

利用图像分割技术,可以改变消费者对图形元素的感知距离,从而引发消费者不同的解释水平。所谓图像分割就是把图像分割成具有相似的颜色或纹理特性的若干子区域,并使它们对应不同的物体或物体不同部分的技术。通过图像分割技术,人工智能在生成广告图片时可以控制图形元素,使其处于合适的感知距离,与受众的心理/思维状态相匹配,从而提升其处理的流畅度,达到更好的广告效果。例如,当被要求对远距离的实体做出判断时,个体更容易被促进型框架所说服(Park和Morton,2015);当视觉广告元素(如视距高度)和语言广告元素(如时间效益)启动相同的解释水平时,广告的效果会提高(Roose等,2019);等等。

利用生成对抗网络(GAN)技术,可以对图片中的人像或消费者互动进行个性化处理。GAN几乎在计算机视觉的各个领域都得到了广泛应用,尤其是图像生成方面,如风格转换(Li等,2018)、图像恢复(Pathak等,2016)、图像融合(Wu等,2019)等。人工智能使用GAN技术,只需调节模型的训练图片库,就能够生成任意的人脸图片,能够有效根据消费者标签进行图片的定制与生成,以精准匹配、提升广告效果。例如,印刷广告中拥有特色面孔(如面部广告)或类似人脸的图片能够更好地吸引消费者的注意力(Guido等,2019);图片中人物微笑的大小会影响消费者对动机的推断,相比于较小的微笑,消费者对于较大的微笑会进行更多的内在动机推断(Cheng等,2020);等等。

(四)心理协同模式下其他广告内容的生成

对于其他模态的AI应用,目前以声音研究为主。总体而言,深度学习视听方面的研究还达不到工业应用的水平,对数据集和实验的要求比较高,对噪声的容忍性低且不少都要依赖先验信息的选择。即便如此,我们依然可以基于现有研究成果对智能化广告中的声音处理给出方法,例如:(1)声音模仿。只需少量标记和分类整理,直接投喂素材,就能合成特定的声音内容(Ren等,2015)。(2)音轨分离。用AI对歌曲音轨进行分离,即把频谱空间中的人声、乐曲声分别抽离出来。(3)文本转语音。MIT提供了一个免费的在线工具,可以用它来生成各种字符的44.1 kHz声音。这个工具只需要少量的文本数据,还能保留文本所表达出来的韵律。通过这些技术,人工智能可以将广告文本转为具有不同特征的语音,并按照一定的规则与广告图片进行匹配以达到更好的效果。研究表明,声音和视觉刺激之间的一致性(例如低音调和大对象)可以让消费者对不同物体分配不同的认知资源(Bien等,2012)。例如,声音频率与颜色亮度之间的模态对应可以引导视觉注意,高频(低频)声音引导视觉注意到浅色(深色)物体(Hagtvedt和Brasel,2016)。

(五)广告内容生成的挑战

计算广告使用NLP和计算机视觉等人工智能技术实现广告内容的自动化生成,以快速匹配消费者需求,但存在可解释性不足、内容碎片化生成与广告主长远目标相矛盾等问题。计算广告具有即时反馈的特点,即时反馈的效果指标不仅用于评估过去投放的表现,而且被定向和传递,作为算法优化后续广告投放的基础(Yun等,2020)。这种基于即时效果反馈的迭代模型使得计算广告过于注重消费者对广告的短期反应,进而使得内容投放呈现出碎片化的趋势,却忽略了广告主对品牌内容稳定化展示以使消费者形成统一品牌印象的需求。如果计算广告希望实现长久和稳定的品牌构建,即广告的宏观效果或长远目标,广告系统就需要摒弃如今所用的一般模型,包括末次转化归因、平均分配归因、时间衰减归因和价值加权归因等(Berman,2018),而引入新的知识以理解消费者更内隐的注意力变化和心理状态变化,理解何时需要强调产品、何时可以强调品牌,将心理协同作为创意制作和归因的基础。不过,在构建基于心理协同的广告内容生成的过程中,还存在很多重点和难点,例如如何将知识引入现有系统,如何减少对数据的依赖,如何通过心理机制确定创意制作和调整方向,等等。

五、迭代学习:广告智能投放在计算广告的“预测—匹配—迭代”中,广告投放是协同的结束和迭代的开始。广告全景化投放中对触点的捕捉能力是衡量系统有效性的重要一环,系统捕捉触点进行广告展示、收集效果数据并反馈迭代成为标准流程(Villegas等,2018)。投放和迭代策略的自动化依赖于效果数据的关联,但效果本身是由许多因素共同导致的,这种纯粹的数据关联难以有效应对外部因素变化如不同场景,从而产生模型难以泛化和升级的问题(Choi等,2020)。正如前文所述,心理协同框架可以帮助投放系统进行更可靠的效果归因从而快速确定迭代方向,应该是解决这些问题的有效手段。接下来,本文在对现有投放体系进行简单介绍后,将尝试构建相应的知识图谱,完善心理协同框架。表5对智能投放体系进行了概括。

| 投放参

与者 |

智能化

功能 |

功能维度 | 维度变量(例) | 理论或

模型 |

相关发现 |

| 广告主方DSP | 自动效果评估 | 企业层面效果 | 广告形式与品牌识别(Aribarg和Schwartz,2020) | — | 展示广告(相比于原生广告)会导致更多的视觉注意和品牌识别 |

| 单次广告效果 | 原生广告位置对其效果的影响(Wang等,2019) | 注意力分配 | 随着广告位置排名的降低(即从排名第一到更低的排名),点击率只有轻微的变化,但转化率却大幅下降 | ||

| 自动迭代优化 | 单个广告优化 | 广告形式选择(Aribarg和Schwartz,2020) | — | 当广告在新闻页面上的位置被控制时,原生广告产生更高的点击率,因为它更像周围的编辑内容;然而展示型广告更能提升用户的视觉注意力、品牌认知度和信任度 | |

| 广告组合优化 | 广告重复策略选择(Yaveroglu和Donthu,2008) | 资源可用性理论 | 在非竞争的互联网环境下,广告变异策略比广告重复策略导致更高的品牌名称回忆率和点击意愿;在竞争激烈的互联网环境下,广告的单一内容重复策略比不同广告内容重复能产生更高的品牌名称回忆率 | ||

| 媒介方

SSP |

自动管理广告请求 | 广告—媒介匹配 | 广告内容与媒介的一致性(Germelmann

等,2020) |

信息处理流畅性 | 广告内容与媒介的一致性会提升消费者处理信息的流畅性,从而提升广告效果 |

| 媒体平台的特征 | 多样性(Hughes等,2019;Yoo和Eastin,2017) | 精细加工模型 | 媒体平台的多样性能够影响消费者的心理状态,使得广告效果发生改变 | ||

| 自动管理广告位分配 | 根据内容源 | UGC广告的作用(Tellis等,2019) | — | 对于UGC广告,一个代表形式是病毒式广告,其长度、情感内容和媒体平台一起作用使得人们沉浸其中并进行传播 | |

| 根据展示形式 | 社交广告与产品类别匹配(Huang等,2020) | 社会影响 | 一些产品类别如服装、汽车和食品,表现出比金融服务、电器和手机游戏等其他类别更强的社交广告效果 | ||

| 根据广告位置 | 页面位置与原生广告(Wojdynski和Evans,2016) | 说服知识理论 | 原生广告在页面中间或底部的定位和使用广告或赞助的措辞会增加广告识别,而广告识别通常导致视觉突出,进而导致消费者更多的负面评价 | ||

| 资料来源:本文作者绘制。 | |||||

(一)数据协同模式下的投放流程

计算广告采用标准化和程序化的投放模式,整个过程自动数字化执行、毫秒级反馈(0.05秒内完成),使得广告主能够实时跟踪目标消费者、动态竞争媒介资源和调整投放内容。程序化投放系统主要由三部分构成:需求方平台(DSP)、供应方平台(SSP)以及广告交换网络(ad exchange)。需求方平台,就是有购买广告位需求的广告主;供应方平台,就是可以提供广告位置资源的媒介方;这两个平台通过广告交换网络来实现广告位置资源的买卖。程序化投放的基本模式如下:(1)用户访问网站,产生广告投放机会即投放广告位;(2)供方(supply side)将资源提交给交易平台(exchange);(3)交易平台将信息发给需方(demand side)的竞价监听服务;(4)需方通过监听服务将竞价信息传递给竞价引擎(RTB);(5)竞价引擎通过用户ID到数据管理平台(DMP)查询用户的信息;(6)数据管理平台将用户相关信息返回给竞价引擎;(7)竞价引擎根据之前预设的竞价规则和投放规则,提出相应的竞价价格;(8)竞价监听服务将需方提交的价格和广告代码发到广告交易平台;(9)交易平台根据竞价规则将胜出的投标者的广告代码推送给供方网站;(10)供方网站根据推送的广告代码到需求方的广告物料中请求广告物料;(11)需求方将被请求的广告物料推送到网站平台;(12)网站平台将相关信息整合后显示给用户。

(二)心理协同模式下的广告主智能投放

在程序化广告投放系统中,DSP为广告主提供跨媒介、跨平台、跨终端的广告平台,通过数据整合、分析实现基于受众的精准投放,并且实时监控不断优化。

自动效果评估。在投放过程中,DSP会根据收集到的广告展现(impression)和点击(click)进行计费操作,形成相应的报表;而浏览、展现、点击的记录会分别被收集形成日志,再由DMP进行抽取和分析,形成媒体数据、用户标签、CookieMatch数据以及回头客用户标签数据等,这些数据会在下一次投放过程中作为RTB竞价函数的参考依据。当前,计算广告的效果衡量指标多种多样,但是根据广告对于企业起作用的范围可以分为企业层面、营销策略层面以及广告单次展示所能带来的效果(Yun等,2020)。企业层面的效果衡量指标包括股价、产品定价能力、消费者品牌忠诚度等;营销策略层面的指标包括投资回报率、渠道收入、触达人群数等;广告单次展示效果层面的指标包括曝光、点击、分享、评论等。通常来说,广告效果与消费者的信息寻求模式以及所处消费旅程阶段有关(Humphreys等,2021)。例如,原生广告序列位置对媒体指标(点击率)和广告主指标(转换率)有不对称影响:随着广告位置排名的降低(即从排名第一到更低的排名),媒体指标只有轻微的变化,但广告主指标却大幅下降(Wang等,2019);展示广告比原生广告有更好的品牌构建效果,如品牌识别(Aribarg和Schwartz,2020);等等。因此,DSP平台需要洞察不同广告效果背后的投放环境的作用,以此优化竞价函数,获取更为有效的广告展示位置和形式。

自动迭代优化。DSP平台通过对比分拆实验(A/B test)来选择效果更优的投放策略。A/B test本质上是一种实验,将页面的两个或多个变体随机显示给用户,统计分析确定哪个变体对于给定的转换目标(指标如CTR)效果更好。计算广告通常不能在多个效果维度上都令人满意,所以投放策略需要结合广告投放目标进行考量。比如,广告展示效果需要与原生广告的披露程度一致,原生广告产生更高的点击率,因为它更像周围的编辑内容;然而展示型广告比原生广告更能提升用户的视觉注意力、品牌认知度和信任度(Aribarg和Schwartz,2020)。在不同的广告形式上,广告相应的展示策略也不同,比如搜索广告可以适当增加消费者获取信息的难度,以提高利润率和转化率(Ngwe等,2019)。除了考虑单次投放中广告的展现形式外,DSP的对比分拆实验也需要考虑多个广告组合投放策略的选择。例如,在非竞争的互联网环境下,广告变异策略比广告重复策略会导致更高的品牌名称回忆率和点击意愿;在竞争激烈的互联网环境下,广告的单一内容重复策略比不同广告内容重复能带来更高的品牌名称回忆率(Yaveroglu和Donthu,2008)。

(三)心理协同模式下的媒介方智能投放

在程序化投放系统中,SSP是面向广告售卖方(媒介方)的平台,帮助网站主或网站代理管理各自的广告位,专注于广告位优化、展示有效性优化、展示竞价优化。

自动管理广告请求。在一次投放竞价中,多个DSP(广告主)可以同时发起广告竞价请求,但是媒介方并不是所有请求都接受,因此需要SSP平台来筛选广告主和监控广告素材。事实上,负载媒体的广告平台对广告效果有很大影响。首先是广告内容与媒体平台的一致性。一致性可以表述为广告内容通过元素的匹配来表达统一(Henderson等,2019)。广告内容与平台的一致性可以带来更好的广告效果(Germelmann等,2020),比如信息流广告的形式与原生内容格式一致时,可以带来更高的点击率(Aribarg和Schwartz,2020)。此外,媒体平台的特征如多样性(Hughes等,2019)和心理唤起(Duff和Sar,2015),也能够影响消费者的心理状态,使得广告效果发生改变。

自动管理广告位分配。SSP可以针对自身广告位的特点,选择是内部销售还是开放给广告交易平台,对于开放的广告位则需进一步管理是分配给哪个广告交易平台(选择合适的广告素材)。不同特征的广告位需要与合适的信息/广告展现形式相匹配,以提升广告效果。根据广告内容的生成源头,可以将广告分为用户生成内容(UGC)的广告和企业生成内容(FGC)的广告。对于UGC广告,一个代表形式是病毒式广告,其长度、情感内容和媒体平台的共同作用使得人们沉浸其中并进行传播(Tellis等,2019);当广告受众的认知资源不够充足时,UGC广告可以通过提供更多内容创作者的信息来提升广告说服力和品牌忠诚度(Thompson和Malaviya,2013)。根据广告的展示方法,又可以将广告分为非互动广告和互动式广告,其中互动式广告包括横幅广告、原生广告等。传统的展示广告对购买转换的直接影响相对较低,但它们更可能通过其他广告形式刺激后续访问(Xu等,2014)。当将广告重心由企业主导的信息传递变为消费者主导的水平沟通时,传统的展示广告变为强调沉浸感和信息处理流畅性的原生广告(黄敏学和张皓,2019)。

(四)广告投放面临的挑战

当前计算广告主要基于数据和算法进行广告投放和反馈迭代。在消费行为移动化的环境下,理解情境因素如何调节或促进营销传播的有效性是至关重要的(Grewal等,2016),然而现有投放系统首先考虑的是行为数据的量,而忽略了对场景因素如何影响行为的理解。这导致场景变量在现有实践中依然缺乏足够权重,投放系统的结果输出依赖于特定的模型和数据且无法泛化,甚至受限于数据来源与特定结构,迭代模型本身也是不稳定的。此外,单纯依靠数据的线性回归表达能力有限,需要手动构造大量的特征变换;即使是非线性模型如GBDT(gradient boosted decision tree)和DNN(deep neural networks)等机器学习方法或者强化学习模型,其目标也仍然在于挖掘数据之间的关联以优化投放的标签组合。这些问题的解决有赖于心理协同框架的构建,但如何将心理机制与现有计算广告模型结合而不影响投放效率依然需要进一步的研究。例如,如何利用场景变量的心理唤起作用,包括用户与谁在一起、用户在做什么、用户位置以及用户当前的情感状态等(Adomavicius和Tuzhilin,2011)。

六、结论与展望(一)从数据协同到心理协同

计算广告崛起于移动互联网逐渐取代传统互联网的大背景,通过基于大数据、云计算和人工智能等新兴技术的强大算力来适应消费者行为移动化、决策场景化和影响社会化的巨大变化,从而取代传统在线广告成为当前的主流广告,是典型的依靠数据和算法的数据协同决策模式。

与此同时,计算广告的数据协同模式也面临着发展障碍。首先是数据、算法和算力层面,面临着数据悖论、隐私关注等问题。数据协同模式依靠大量数据驱动,通过机器学习或者深度学习算法在数据中挖掘相关关系,利用标签之间的相似度做出决策。但是现实环境复杂多变,消费决策受多种因素影响,算法难以准确快速地判断消费需求和预测消费行为。为解决多变环境的影响,数据协同模式选择扩大变量范围、收集更多的消费者数据。但这带来了强烈的隐私担忧,同时也需要企业投入大量的算力资源。其次在广告决策层面,计算广告面临着模型短视、内容碎片化等问题。数据协同模式下的广告投放更看重短期效果,产生如“大数据杀熟”的短视决策和内容不统一等问题,难以与品牌的长期建设相平衡。

要解决上述问题,计算广告必然不能只依靠数据和算法,还需要对消费行为背后的心理机制有更深刻的理解。因此,本文期望将营销理论知识引入计算广告系统,与自动化的“预测—匹配—迭代”框架结合,使用表征消费者心理认知的知识图谱来构建基于心理理论的协同决策模式,从而更有效地指导广告投放。具体方法是在广告系统的“买点(用户)—卖点(产品)—触点(场景)”三元匹配中,以更加本质的心理标签预测需求,更加稳定的心理机制指导内容生成和场景适应,使广告系统能够突破数据和模型的局限,得到可重复和可解释的结果。简而言之,计算广告需要在满足数据协同模式“知其然”的基础上,引入具有因果关系的理论知识满足“知其所以然”的要求。

(二)从计算智能到认知智能

如上所述,计算广告基于行为数据的协同决策模式受人工智能相关技术的驱动。除了计算广告,人工智能已对社会生活中的许多决策管理模式产生巨大的影响,其发展趋势不可阻挡。但是,构建在大数据技术基础上的智能决策系统,目前面临着数据管理困难(同时管理更多数据)、算力要求更高(单次处理更多数据)以及算法日益复杂(需不断提升算法的效率)三方面难题。当下对这些问题的研究更多从数据、算法和算力三个方面进行,属于强调大数据高效存储和计算处理的计算智能阶段(Lu等,2016)。不过,人工智能技术正在向强调机器的理解、思考和推理能力的认知智能发展(Raisch和Krakowski,2021;Shrestha等,2021),以便利用人类的认知能力完成复杂任务,做出深刻的判断和决策。所以,将计算广告现有的决策模式与认知智能相结合,将使之摆脱决策周期长、不够精确和不可解释的劣势,而保留自动化、快速执行的优势。

具体而言,本文在基于计算智能的广告模式中引入新的理论知识,尝试构建出部分知识图谱以形成基于认知智能的广告新模式。通过构建基于“产品-满足心理需求”“用户-人格特质与动机”和“场景-心理启动与唤醒”三元交互知识图谱的认知智能,计算广告将摆脱对大量的动态行为数据的直接依赖,从这些表层数据中洞察到内隐、稳定的心理知识,从而赋予算法对产品卖点(指广告主的基础策略,即将产品介绍推广出去)、用户买点(指用户个性化需求,即产品的卖点要能契合用户的诉求)和场景触点(是场景的差异化即在特定场合激发用户对产品的诉求)进行全方位理解与满足/契合的能力。因此,本文认为将知识图谱与人工智能技术结合的人机协同认知智能模式,很大可能是计算广告未来的发展方向:基于反映广告促销心理机制的卖点、触点和买点的认知图谱,认知智能可以在认知理解广告创意策略的基础上,衍生出融合场景、契合用户的增强广告促销策略,进而提升广告整体效果。

当然,认知智能的发展不可能一蹴而就,相关研究尚在起步阶段。根据前人的相关研究,本文采用的是在推荐系统研究和应用中广泛使用的知识图谱形式(He等,2022a,2022b)。知识图谱以结构化的形式描述客观世界中的概念、实体及其之间的关系,是一种用图模型来描述知识和建模事物关联的大规模语义网络,支持非线性的、高阶关系的分析,是认知智能实现理解、解释和推理的底层支撑。同时,知识抽取和知识融合及其与人工智能技术如深度学习的结合,都已经有较为深厚的研究基础,可以为认知智能的发展奠定知识基础。

| [1] | 黄敏学, 张皓. 信息流广告的前沿实践及其理论阐释[J]. 经济管理, 2019, 41(4): 193–208. |

| [2] | Adomavicius G, Tuzhilin A. Context-aware recommender systems[A]. Ricci F, Rokach L, Shapira B, et al. Kantor recommender systems handbook[M]. Boston: Springer, 2011. |

| [3] | Aribarg A, Schwartz E M. Native advertising in online news: Trade-offs among clicks, brand recognition, and website trustworthiness[J]. Journal of Marketing Research, 2020, 57(1): 20–34. |

| [4] | Balseiro S R, Besbes O, Weintraub G Y. Repeated auctions with budgets in ad exchanges: Approximations and design[J]. Management Science, 2015, 61(4): 864–884. |

| [5] | Berger J, Milkman K L. What makes online content viral?[J]. Journal of Marketing Research, 2012, 49(2): 192–205. |

| [6] | Berman R. Beyond the last touch: Attribution in online advertising[J]. Marketing Science, 2018, 37(5): 771–792. |

| [7] | Bien N, ten Oever S, Goebel R, et al. The sound of size: Crossmodal binding in pitch-size synesthesia: A combined TMS, EEG and psychophysics study[J]. NeuroImage, 2012, 59(1): 663–672. |

| [8] | Bond B J, Farrell J R. Does depicting gay couples in ads influence behavioral intentions? How appeal for ads with gay models can drive intentions to purchase and recommend[J]. Journal of Advertising Research, 2020, 60(2): 208–221. |

| [9] | Boratto L, Carta S, Fenu G. Investigating the role of the rating prediction task in granularity-based group recommender systems and big data scenarios[J]. Information Sciences, 2017, 378: 424–443. |

| [10] | Chae B, Hoegg J. The future looks “right”: Effects of the horizontal location of advertising images on product attitude[J]. Journal of Consumer Research, 2013, 40(2): 223–238. |

| [11] | Chae B, Li X P, Zhu R. Judging product effectiveness from perceived spatial proximity[J]. Journal of Consumer Research, 2013, 40(2): 317–335. |

| [12] | Chang Y P, Li Y, Yan J, et al. Getting more likes: The impact of narrative person and brand image on customer-brand interactions[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2019, 47(6): 1027–1045. |

| [13] | Chen G, Xie P H, Dong J, et al. Understanding programmatic creative: The role of AI[J]. Journal of Advertising, 2019, 48(4): 347–355. |

| [14] | Cheng J M S, Blankson C, Wang E S T, et al. Consumer attitudes and interactive digital advertising[J]. International Journal of Advertising, 2009, 28(3): 501–525. |

| [15] | Cheng Y M, Mukhopadhyay A, Williams P. Smiling signals intrinsic motivation[J]. Journal of Consumer Research, 2020, 46(5): 915–935. |

| [16] | Choi H, Mela C F, Balseiro S R, et al. Online display advertising markets: A literature review and future directions[J]. Information Systems Research, 2020, 31(2): 556–575. |

| [17] | Choi J, Rangan P, Singh S N. Do cold images cause cold-heartedness? The impact of visual stimuli on the effectiveness of negative emotional charity appeals[J]. Journal of Advertising, 2016, 45(4): 417–426. |

| [18] | Choi Y K, Hwang J S, McMillan S J. Gearing up for mobile advertising: A cross-cultural examination of key factors that drive mobile messages home to consumers[J]. Psychology & Marketing, 2008, 25(8): 756–768. |

| [19] | Cian L, Longoni C, Krishna A. Advertising a desired change: When process simulation fosters (vs. hinders) credibility and persuasion[J]. Journal of Marketing Research, 2020, 57(3): 489–508. |

| [20] | David R J, Han S K. A systematic assessment of the empirical support for transaction cost economics[J]. Strategic Management Journal, 2004, 25(1): 39–58. |

| [21] | Deng S S, Tan C W, Wang W J, et al. Smart generation system of personalized advertising copy and its application to advertising practice and research[J]. Journal of Advertising, 2019a, 48(4): 356-365. |

| [22] | Deng X, Han B, Wang L Y. Up-down versus left-right: The effect of writing direction change in East Asia on consumers’ perceptions and advertising[J]. Journal of Advertising, 2019b, 48(5): 437-456. |

| [23] | Desai V S, Gupta A. Determining optimal advertising strategies: A markov decision model approach[J]. Decision Sciences, 1996, 27(3): 569–588. |

| [24] | Dubé J P, Fang Z, Fong N, et al. Competitive price targeting with smartphone coupons[J]. Marketing Science, 2017, 36(6): 944–975. |

| [25] | Duff B R L, Sar S. Is there a need for speed? Fast animation as context increases product trial intent and self-focus[J]. International Journal of Advertising, 2015, 34(2): 262–284. |

| [26] | Elder R S, Schlosser A E, Poor M, et al. So close I can almost sense it: The interplay between sensory imagery and psychological distance[J]. Journal of Consumer Research, 2017, 44(4): 877–894. |

| [27] | Feng J, Bhargava H K, Pennock D M. Implementing sponsored search in web search engines: Computational evaluation of alternative mechanisms[J]. INFORMS Journal on Computing, 2007, 19(1): 137–148. |

| [28] | Germelmann C C, Herrmann J L, Kacha M, et al. Congruence and incongruence in thematic advertisement-medium combinations: Role of awareness, fluency, and persuasion knowledge[J]. Journal of Advertising, 2020, 49(2): 141–164. |

| [29] | Govind R, Garg N, Mittal V. Weather, affect, and preference for hedonic products: The moderating role of gender[J]. Journal of Marketing Research, 2020, 57(4): 717–738. |

| [30] | Grewal D, Bart Y, Spann M, et al. Mobile advertising: A framework and research agenda[J]. Journal of Interactive Marketing, 2016, 34(1): 3–14. |

| [31] | Guido G, Pichierri M, Pino G, et al. Effects of face images and face pareidolia on consumers’ responses to print advertising: An empirical investigation[J]. Journal of Advertising Research, 2019, 59(2): 219–231. |

| [32] | Hagtvedt H, Brasel S A. Cross-modal communication: Sound frequency influences consumer responses to color lightness[J]. Journal of Marketing Research, 2016, 53(4): 551–562. |

| [33] | Ham C D, Nelson M R. The role of persuasion knowledge, assessment of benefit and harm, and third-person perception in coping with online behavioral advertising[J]. Computers in Human Behavior, 2016, 62: 689–702. |

| [34] | He X N, Ren Z C, Yilmaz E, et al. Graph technologies for user modeling and recommendation: Introduction to the special issue, Part 1[J]. ACM Transactions on Information Systems, 2022a, 40(2): 21. |

| [35] | He X N, Ren Z C, Yilmaz E, et al. Introduction to the special section on graph technologies for user modeling and recommendation, Part 2[J]. ACM Transactions on Information Systems, 2022b, 40(3): 42. |

| [36] | Helberger N, Huh J, Milne G, et al. Macro and exogenous factors in computational advertising: Key issues and new research directions[J]. Journal of Advertising, 2020, 49(4): 377–393. |

| [37] | Henderson C M, Mazodier M, Sundar A. The color of support: The effect of sponsor-team visual congruence on sponsorship performance[J]. Journal of Marketing, 2019, 83(3): 50–71. |

| [38] | Huang S, Aral S, Hu Y J, et al. Social advertising effectiveness across products: A large-scale field experiment[J]. Marketing Science, 2020, 39(6): 1142–1165. |

| [39] | Hughes C, Swaminathan V, Brooks G. Driving brand engagement through online social influencers: An empirical investigation of sponsored blogging campaigns[J]. Journal of Marketing, 2019, 83(5): 78–96. |

| [40] | Huh J, Malthouse E C. Advancing computational advertising: Conceptualization of the field and future directions[J]. Journal of Advertising, 2020, 49(4): 367–376. |

| [41] | Humphreys A, Isaac M S, Wang R J H. Construal matching in online search: Applying text analysis to illuminate the consumer decision journey[J]. Journal of Marketing Research, 2021, 58(6): 1101–1119. |

| [42] | Kanuri V K, Chen Y X, Sridhar S. Scheduling content on social media: Theory, evidence, and application[J]. Journal of Marketing, 2018, 82(6): 89–108. |

| [43] | Kawaguchi K, Uetake K, Watanabe Y. Effectiveness of product recommendations under time and crowd pressures[J]. Marketing Science, 2019, 38(2): 253–273. |

| [44] | Kraemer D J M, Macrae C N, Green A E, et al. Sound of silence activates auditory cortex[J]. Nature, 2005, 434(7030): 158–158. |

| [45] | Kulathuramaiyer N, Balke W T. Restricting the view and connecting the dots-dangers of a web search engine monopoly[J]. Journal of Universal Computer Science, 2006, 12(12): 1731–1740. |

| [46] | Lembregts C, Pandelaere M. Falling back on numbers: When preference for numerical product information increases after a personal control threat[J]. Journal of Marketing Research, 2019, 56(1): 104–122. |

| [47] | Li H R. Special section introduction: Artificial intelligence and advertising[J]. Journal of Advertising, 2019, 48(4): 333–337. |

| [48] | Li T T, Qian R H, Dong C, et al. BeautyGAN: Instance-level facial makeup transfer with deep generative adversarial network[A]. Proceedings of the 26th ACM international conference on multimedia[C]. Seoul Republic of Korea: ACM, 2018. |

| [49] | Li Y Y, Xie Y. Is a picture worth a thousand words? An empirical study of image content and social media engagement[J]. Journal of Marketing Research, 2020, 57(1): 1–19. |

| [50] | Liang Y G. Solution to the continuous time dynamic yield management model[J]. Transportation Science, 1999, 33(1): 117–123. |

| [51] | Litoiu M, Ionescu T C, Labarta J. Dynamic task scheduling in distributed real time systems using fuzzy rules[J]. Microprocessors and Microsystems, 1998, 21(5): 299–311. |

| [52] | Lowe M L, Haws K L. Sounds big: The effects of acoustic pitch on product perceptions[J]. Journal of Marketing Research, 2017, 54(2): 331–346. |

| [53] | Lu S S, Xiao L, Ding M. A video-based automated recommender (VAR) system for garments[J]. Marketing Science, 2016, 35(3): 484–510. |

| [54] | Luo X M, Andrews M, Fang Z, et al. Mobile targeting[J]. Management Science, 2014, 60(7): 1738–1756. |

| [55] | Ma L Y, Sun B H. Machine learning and AI in marketing—Connecting computing power to human insights[J]. International Journal of Research in Marketing, 2020, 37(3): 481–504. |

| [56] | Ngwe D, Ferreira K J, Teixeira T. The impact of increasing search frictions on online shopping behavior: Evidence from a field experiment[J]. Journal of Marketing Research, 2019, 56(6): 944–959. |

| [57] | Northey G, Dolan R, Etheridge J, et al. LGBTQ imagery in advertising: How viewers’ political ideology shapes their emotional response to gender and sexuality in advertisements[J]. Journal of Advertising Research, 2020, 60(2): 222–236. |

| [58] | Otterbring T, Ringler C, Sirianni N J, et al. The Abercrombie & Fitch effect: The impact of physical dominance on male customers’ status-signaling consumption[J]. Journal of Marketing Research, 2018, 55(1): 69–79. |

| [59] | Park S Y, Morton C R. The role of regulatory focus, social distance, and involvement in anti-high-risk drinking advertising: A construal-level theory perspective[J]. Journal of Advertising, 2015, 44(4): 338–348. |

| [60] | Pathak D, Krähenbühl P, Donahue J, et al. Context encoders: Feature learning by inpainting[A]. Proceedings of 2016 IEEE conference on computer vision and pattern recognition[C]. Las Vegas: IEEE, 2016. |

| [61] | Pieters R, Wedel M, Batra R. The stopping power of advertising: Measures and effects of visual complexity[J]. Journal of Marketing, 2010, 74(5): 48–60. |

| [62] | Qin X B, Jiang Z B. The impact of AI on the advertising process: The Chinese experience[J]. Journal of Advertising, 2019, 48(4): 338–346. |

| [63] | Raisch S, Krakowski S. Artificial intelligence and management: The automation-augmentation paradox[J]. Academy of Management Review, 2021, 46(1): 192–210. |

| [64] | Ren S Q, He K M, Girshick R, et al. Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks[A]. Proceedings of the 28th international conference on neural information processing systems[C]. Montreal: MIT Press, 2015. |

| [65] | Romero M, Craig A W, Kumar A. Mapping time: How the spatial representation of time influences intertemporal choices[J]. Journal of Marketing Research, 2019, 56(4): 620–636. |

| [66] | Roose G, Vermeir I, Geuens M, et al. A match made in heaven or down under? The effectiveness of matching visual and verbal horizons in advertising[J]. Journal of Consumer Psychology, 2019, 29(3): 411–427. |

| [67] | Ruzeviciute R, Kamleitner B, Biswas D. Designed to s(m)ell: When scented advertising induces proximity and enhances appeal[J]. Journal of Marketing Research, 2020, 57(2): 315–331. |

| [68] | Sayedi A. Real-time bidding in online display advertising[J]. Marketing Science, 2018, 37(4): 553–568. |

| [69] | Schlager T, de Bellis E, Hoegg J. How and when weather boosts consumer product valuation[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2020, 48(4): 695–711. |

| [70] | Shavitt S, Lowrey P, Haefner J. Public attitudes toward advertising: More favorable than you might think[J]. Journal of Advertising Research, 1998, 38(4): 7–22. |

| [71] | Shoenberger H, Kim E, Johnson E K. #BeingReal about instagram ad models: The effects of perceived authenticity: How image modification of female body size alters advertising attitude and buying intention[J]. Journal of Advertising Research, 2020, 60(2): 197–207. |

| [72] | Shrestha Y R, Krishna V, von Krogh G. Augmenting organizational decision-making with deep learning algorithms: Principles, promises, and challenges[J]. Journal of Business Research, 2021, 123: 588–603. |

| [73] | Sinha J, Bagchi R. Role of ambient temperature in influencing willingness to pay in auctions and negotiations[J]. Journal of Marketing, 2019, 83(4): 121–138. |

| [74] | Su L, Wan E W, Jiang Y W. Filling an empty self: The impact of social exclusion on consumer preference for visual density[J]. Journal of Consumer Research, 2019, 46(4): 808–824. |

| [75] | Tellis G J, MacInnis D J, Tirunillai S, et al. What drives virality(sharing) of online digital content? The critical role of information, emotion, and brand prominence[J]. Journal of Marketing, 2019, 83(4): 1–20. |

| [76] | Thompson D V, Malaviya P. Consumer-generated ads: Does awareness of advertising co-creation help or hurt persuasion?[J]. Journal of Marketing, 2013, 77(3): 33–47. |

| [77] | Tripathi A K, Nair S K. Narrowcasting of wireless advertising in malls[J]. European Journal of Operational Research, 2007, 182(3): 1023–1038. |

| [78] | van Noort G, Himelboim I, Martin J, et al. Introducing a model of automated brand-generated content in an era of computational advertising[J]. Journal of Advertising, 2020, 49(4): 411–427. |

| [79] | Villegas N M, Sánchez C, Díaz-Cely J, et al. Characterizing context-aware recommender systems: A systematic literature review[J]. Knowledge-Based Systems, 2018, 140: 173–200. |

| [80] | Wang P Y, Xiong G Y, Yang J. Serial position effects on native advertising effectiveness: Differential results across publisher and advertiser metrics[J]. Journal of Marketing, 2019, 83(2): 82–97. |

| [81] | Wojdynski B W, Evans N J. Going native: Effects of disclosure position and language on the recognition and evaluation of online native advertising[J]. Journal of Advertising, 2016, 45(2): 157–168. |

| [82] | Wu H K, Zheng S, Zhang J G, et al. GP-GAN: Towards realistic high-resolution image blending[A]. Proceedings of the 27th ACM international conference on multimedia[C]. Nice: ACM, 2019. |

| [83] | Xiao L, Ding M. Just the faces: Exploring the effects of facial features in print advertising[J]. Marketing Science, 2014, 33(3): 338–352. |

| [84] | Xu D J, Liao S S, Li Q D. Combining empirical experimentation and modeling techniques: A design research approach for personalized mobile advertising applications[J]. Decision Support Systems, 2008, 44(3): 710–724. |

| [85] | Xu L Z, Duan J A, Whinston A. Path to purchase: A mutually exciting point process model for online advertising and conversion[J]. Management Science, 2014, 60(6): 1392–1412. |

| [86] | Yaveroglu I, Donthu N. Advertising repetition and placement issues in on-line environments[J]. Journal of Advertising, 2008, 37(2): 31–44. |

| [87] | Yoldar M T, Özcan U. Collaborative targeting: Biclustering-based online ad recommendation[J]. Electronic Commerce Research and Applications, 2019, 35: 100857. |

| [88] | Yun J T, Segijn C M, Pearson S, et al. Challenges and future directions of computational advertising measurement systems[J]. Journal of Advertising, 2020, 49(4): 446–458. |

| [89] | Zhang S, Jank W, Shmueli G. Real-time forecasting of online auctions via functional K-nearest neighbors[J]. International Journal of Forecasting, 2010, 26(4): 666–683. |

| [90] | Zubcsek P P, Katona Z, Sarvary M. Predicting mobile advertising response using consumer colocation networks[J]. Journal of Marketing, 2017, 81(4): 109–126. |