2022第44卷第6期

2.辽宁大学 商学院, 辽宁 沈阳 110136

2.Business School, Liaoning University, Shenyang 110136, China

为应对日趋激烈的市场竞争,越来越多的企业将价值创造的重心从组织内部转向跨组织的外部网络。随着环境不确定性的加剧,企业间网络形成的偶然性和随机性不断降低,企业愈发重视对网络进行有意识的组建和管理,“精心组织”的网络日益成为符合现实发展需要的网络形态。例如,丰田公司的模块化生产模式、澳大利亚的FedSat微卫星项目以及波音公司的Dreamliner飞机研发等实践的成功都得益于“精心组织”的网络。学术界用“网络编配”(network orchestration)来描述“精心组织”网络中的编配器(中心企业等)通过对网络参与者进行有目的、有意识的协调,来实现价值创造、获取与分配的过程。作为企业间网络治理的前沿领域,网络编配的提出不仅突破了以往将网络节点视为“静态惰性”个体的研究局限,开拓了从动态视角分析中心企业主动协调网络节点的理论研究(Dhanaraj和Parkhe,2006),而且对于当前我国企业在全球产业链和供应链重构的现实背景下有意识地构建“以我为中心”的企业间网络具有重要的实践指导意义。

自Dhanaraj和Parkhe(2006)正式提出网络编配概念以来,网络编配研究得到学术界的广泛关注,学者们分别基于创新网络理论、平台理论、核心能力理论等视角,针对网络编配的内涵、影响因素、流程维度及实践活动等方面进行了探索并取得了一定的研究成果(Nambisan和Sawhney,2010;Paquin和Howard-Grenville,2013;Perks等,2017;Milwood和Roehl,2018;Reypens等,2021)。虽然网络编配研究文献不断增加,但是研究成果较为分散,现有国内外文献几乎未对相关研究进行过系统梳理与总结,导致对网络编配的内涵及相关重要议题缺乏清晰认知。并且,既有探讨主要基于个案及特定网络情境展开,造成了研究的局限性,如Yaghmaie和Vanhaverbeke(2020)指出现有研究忽视了不同网络情境下网络编配的多样性。因此,有必要构建能够将网络类型与网络编配相匹配的一般性框架(Hurmelinna-Laukkanen等,2022)。更为急迫的是,国内研究尽管对网络编配的关注度不断提升,但是总体来看严重滞后于国外研究。为弥补这些研究缺口,本文以“network orchestration”“orchestrating network”和“orchestrator”为主题词对Web of Science(WOS)核心数据库进行检索,并通过阅读每篇论文的摘要和结论筛选得到与网络编配研究密切相关的87篇英文文献。为进一步全面了解网络编配研究的知识结构,本文利用科学知识图谱法进行文献共被引分析得到10篇高被引频次和高中心度的文献,其中包括网络类型、平台理论等相关理论基础的研究,作为辅助本文研究的重要参考。通过系统梳理相关文献,本文对网络编配的研究起源、内涵特征、关键维度、前因变量和结果效应进行了深入探讨,通过归纳总结相关研究成果提炼形成了整合性理论框架,并提出了未来研究方向和重要议题。

本文尝试从以下三个方面对网络编配研究做出贡献:第一,系统梳理了网络编配研究成果,在比较不同视角相关概念的基础上总结网络编配内涵的基本特征,以增进国内学者对网络编配概念的认识。第二,基于封闭系统网络和开放系统网络两种网络情境,系统梳理了网络编配的关键维度、前因变量和结果效应,并归纳形成了一个整合性理论框架,为提高未来研究的系统化、聚焦度和实践性提供了参考依据和着力点。第三,提出从“组建维度”和“协调维度”对网络编配关键维度进行整合,并将编配器的类型纳入分析框架,比较分析了封闭系统网络和开放系统网络情境下网络编配关键维度的差异性,提高了网络编配研究的细粒度。

二、网络编配的研究起源与内涵特征(一)网络编配的研究起源

组织间关系研究主要经历了从对偶关系(dyadic relationship)到网络关系(network relationship)的演变,对偶关系研究源于对合资企业的分析,主要聚焦于企业间双边交易情境,而网络关系研究则是以对偶关系为基础,进一步探讨企业与其他组织之间构成的水平或垂直的关系集合的结构及变化问题。在组织网络关系研究初期,相关理论与实践研究存在着“只见森林(网络整体),不见树木(网络节点)”的现象:学者们主要基于“网络参与者是惰性的”这一假设,认为网络参与者仅对网络诱因产生被动的反应,以及企业竞争优势来源于所处的网络位置,因而相关研究往往从网络整体进行分析,侧重于网络的结构、关系和结果等静态性、整体性问题(Cook和Whitmeyer,1992)。然而在实际发展中,网络参与者总是以追求私利为导向保持着积极性和独立性,同时,研究发现产生竞争优势的关键不是网络位置本身,而是企业将网络位置转化为价值创造的行为(Dhanaraj和Parkhe,2006)。因此,学者们开始关注“网络—节点”二元结构,逐渐重视网络中个体参与者的战略行为,以及个体参与者之间相互作用所导致的网络动态变化过程,进而推动了有关“网络治理”(network governance)研究的兴起与发展。

传统的网络治理概念主要强调了对松散耦合网络的自适应管理过程,没有充分关注到网络中核心企业等作为“网络设计师”来主导整个网络从而达到治理目的的情况。随着理论和实践的发展,越来越多的学者意识到了核心企业在协调网络整体性和节点独立性之间矛盾中的重要性,以及采取有意识的行为的关键作用(Ritala和Hurmelinna-Laukkanen,2009)。为揭示这一点和分析相关问题,“网络编配”一词应运而生。“编配”(orchestration)是指在音乐编曲中通过合理搭配不同乐器、音色来营造出听感交融、平衡的艺术,《韦氏大词典》将其解释为“和谐地组织”(harmonious organization),“网络编配”能够形象、准确地描绘出精心设计的网络所呈现出的特点和动态过程。同时,我们将实施网络编配的主体称为“编配器”(orchestrator),编配器的任务就是对网络中的其他参与者进行“和谐地组织”。显然,网络编配的提出具有重要的理论意义和应用价值,不仅标志着相关网络研究从传统静态分析转向动态分析,而且兼顾了网络研究中的“森林”与“树木”,成为网络治理研究的新兴方向。

(二)网络编配的内涵特征

“网络编配”最早由Dhanaraj和Parkhe(2006)正式提出,用以描述在具有低密度和高中心度特征的创新网络中的中心企业(hub firm)协调、管理网络参与者以创造价值并获取价值的行为。此后,相关研究主要基于封闭系统网络(closed-system network)和开放系统网络(open-system network)两种网络情境展开探讨(Giudici等,2018;Hurmelinna-Laukkanen等,2022),网络编配的内涵也得以不断丰富。本文对两类网络情境的特点进行归纳,并梳理了两类网络情境下的相关探讨(如表1所示)。从网络类型的特点来看,封闭系统网络具有目标明确、紧密强联结、集权等特征,而开放系统网络的特点表现为目标模糊、桥式弱联结及分权等。由于两类网络情境具有不同的特点,在这两类情境下网络编配的内涵呈现出不同的侧重点:在封闭系统网络情境下,网络参与者之间的联系往往建立在契约关系之上,中心企业建立了更加明确的集体目标,相关探讨一致认为中心企业可以更有效率地直接协调网络参与者以持续扩大价值“饼图”(pie),即不断创造价值并获取价值(Dhanaraj和Parkhe,2006;Busquets,2010;Gausdal和Nilsen,2011),因而网络编配侧重于“价值最大化”;在开放系统网络情境下,网络编配更侧重于“发展持续性”,这是由于在开放系统网络中参与者之间的关系并未被严格约束,网络边界开放且参与者流动性强,编配器更需要整合网络参与者的不同目标并支持相对分散的合作活动以确保网络的不断发展(Still等,2014;Perks等,2017;Giudici等,2018)。

| 情境 | 特点 | 网络编配内涵 | 代表性学者 |

| 封闭系统网络 | 目标明确、紧密强联结、集权 | 中心企业为创造价值和获取价值所采取的一系列深思熟虑的、有目的的行动 | Dhanaraj和Parkhe(2006) |

| 编配器动态化协调网络节点互动以促进价值共创的行动 | Busquets(2010) | ||

| 为从网络中获取更多的价值而采取的一系列有目的的、精心设计的行动 | Gausdal和Nilsen(2011) | ||

| 开放系统网络 | 目标模糊、桥式弱联结、分权 | 编配器围绕统一的价值主张持续引导网络不断增长的行动 | Still等(2014) |

| 组装和管理组织间网络以实现共同目标的过程 | Perks等(2017) | ||

| 编配器为支持参与者发展而采取的有意识的组建、协调活动 | Giudici等(2018) | ||

| 资料来源:根据相关文献整理。 | |||

尽管两种类型网络情境下的相关探讨聚焦于不同的侧重点,但是通过系统比较本文认为网络编配的内涵具有三个基本特征:第一,网络编配强调编配器协调网络的主动性。网络编配强调网络的发展不是网络参与者自主发展的结果,而是编配器采取一系列精心安排、有意识、有目的的活动进行组装、设计和管理的结果。网络编配强调网络成员的活动突破了网络层级(hierarchy)的限制,体现了编配器对网络参与者的主动性管理,被视为“主动制定和改变网络发展的游戏规则”的活动(Busquets,2010)。第二,网络编配是一个动态化的过程。网络编配是一系列不断发展的行动的集合,而不是一种静态的结构形态;同时,网络编配的动态性也体现为编配器需要根据不断变化的外部环境和战略目标,保持与网络参与者之间的互动(Paquin和Howard-Grenville,2013;Mitrega和Pfajfar,2015)。第三,网络编配突出了网络整体导向。网络编配是编配器以提高网络整体利益为出发点而进行的,其目的是不断地创造价值,并促进网络参与者更多的价值获取,进而实现网络整体的不断发展和升级。

三、网络编配的关键维度网络编配的关键维度是现有研究的核心议题,相关研究从封闭系统网络情境拓展到开放系统网络情境,构建了不同的分类结果。基于网络编配的内涵,网络编配涉及组织网络参与者和协调网络参与者两个部分,相关研究也提出可以从这两个方面对网络编配的维度进行归纳(Hurmelinna-Laukkanen等,2022)。因此,本文将涉及编配器组织网络参与者的相关维度视为“组建维度”,将涉及编配器协调网络参与者的相关维度视为“协调维度”,从而以此为依据归纳现有较为分散的成果,并分别对封闭系统网络和开放系统网络两种情境下的网络编配关键维度进行整合构建。

(一)封闭系统网络编配的关键维度

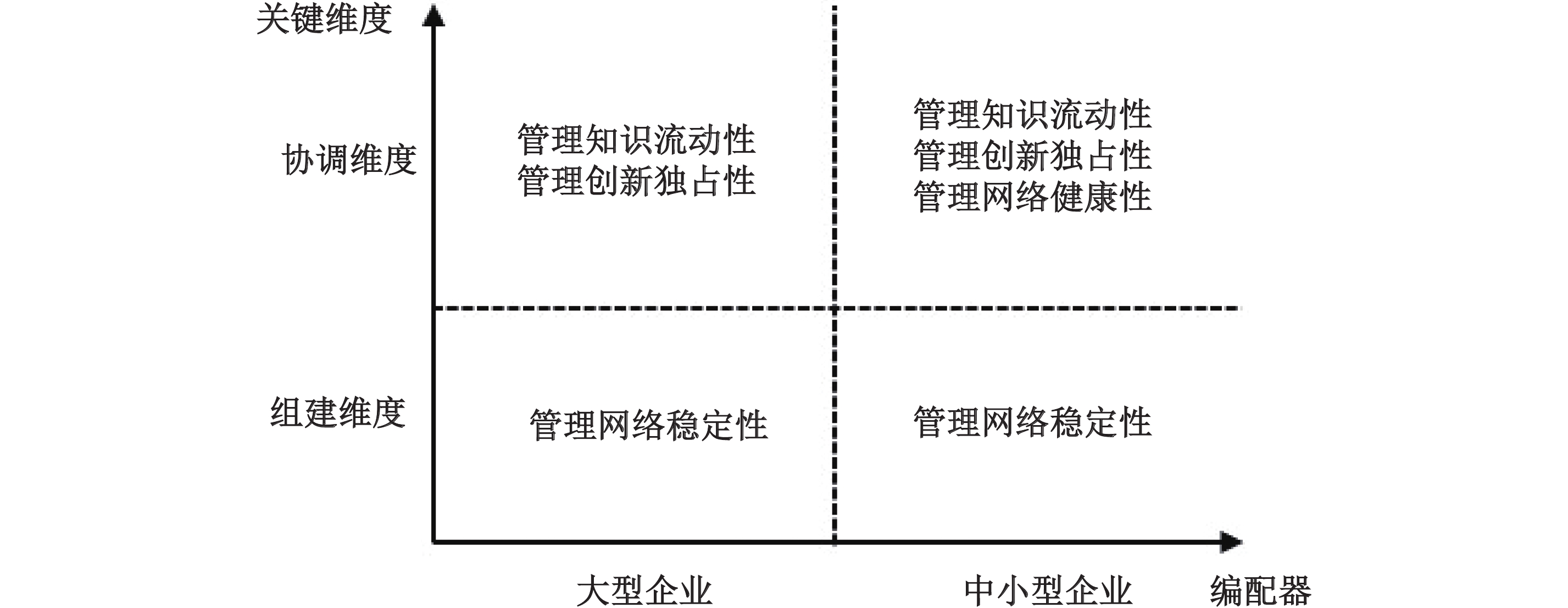

通过梳理文献发现,学者们主要基于由大型企业作为编配器和中小型企业作为编配器的两类封闭系统网络对网络编配的关键维度进行了探讨。本文通过归纳整合相关研究构建了封闭系统网络编配关键维度模型,如图1所示。

|

| 图 1 封闭系统网络编配关键维度模型 |

针对大型企业作为编配器的封闭系统网络编配维度,文献梳理发现现有研究基本形成了一致的观点,整体上遵循了Dhanaraj和Parkhe(2006)提出的经典三维模型,将网络编配分为管理知识流动性(managing knowledge mobility)、管理创新独占性(managing innovation appropriability)、管理网络稳定性(managing network stability)三个关键维度(Dhanaraj和Parkhe,2006;Ritala等,2009;Nambisan和Sawhney,2011;Hurmelinna-Laukkanen和Nätti,2018;Faccin等,2020)。其中,管理知识流动性和管理创新独占性属于“协调维度”,管理网络稳定性属于“组建维度”。管理知识流动性反映了编配器通过“协调网络”来创造价值的过程。大型企业凭借其突出的地位优势和权力能够汇集和调动网络参与者的资源及知识,通过加强知识吸收、身份认同及鼓励组织间社会化等行动促进网络参与者对网络中异质性知识的吸收、转化和利用(Dhanaraj和Parkhe,2006;Hurmelinna-Laukkanen和Nätti,2012)。在管理知识流动性的过程中,Nambisan和Sawhney(2011)还指出编配器需要注重对网络中杠杆资产(leverageable assets)的识别,以及促使网络参与者利用、共享杠杆资产。管理创新独占性反映了编配器通过“协调网络”来获取价值和分配价值的过程。编配器为保证网络参与者在创新中获益,确保网络所创造的价值得到公平分配,往往采取诸如加强网络参与者的信任、强调程序公正和建立联合所有权等活动来提高创新独占性(Ferraro和Iovanella,2015;Milwood和Roehl,2018)。管理网络稳定性反映了编配器“组建网络”以实现网络动态平衡的过程。编配器通过控制网络参与者出入网络以及缓解、消除网络成员之间的摩擦和矛盾,来保持网络规模的非负增长,为此编配器需要根据网络的集体目标和网络参与者的角色来应对网络变化,确保网络参与者之间形成一致性,如采取提高自身声誉、加强互惠性和增加网络多样性等行动(Nambisan和Sawhney,2011;Ferraro和Iovanella,2015)。针对管理网络稳定性,Faccin等(2020)专门对周期长、复杂性高的研发项目网络进行了研究,指出在项目过渡阶段,编配器还要围绕特定的目标进行网络重构(network reconfiguration),剥离可能不具备下一阶段所需知识的老成员,吸引具备条件的新成员,并将上一阶段积累的知识转移给下一阶段的网络参与者,以保证网络继续稳定发展。同时,相关研究发现这三个关键维度之间相互影响:一方面,提高创新独占性会对知识流动性产生正向影响;另一方面,稳定的网络关系有利于网络价值分配,而确保公平公正的价值分配结果也有助于提升网络稳定性。因此,管理创新独占性与管理网络稳定性之间具有互惠关系(Dhanaraj和Parkhe,2006)。

对于编配器是中小型企业的封闭系统网络编配维度而言,现有研究在验证了管理知识流动性、管理创新独占性和管理网络稳定性三个关键维度同样适用于中小型企业主导的网络编配的同时,又探索得到了管理网络健康性(managing network health)这一新的关键维度,它属于“协调维度”。管理网络健康性是编配器为防止网络解体而采取的能够保证网络健康发展的措施,主要包括评估网络参与者贡献、过滤网络参与者和修复网络故障等方面(Batterink等,2010;Gausdal和Nilsen,2011)。中小型企业主导的网络缺乏具有强大权力的中心企业,因而呈现出较为均衡的权力结构,网络发展及价值产出取决于网络参与者的充分贡献,否则网络将呈现出极大的脆弱性。尽管管理网络健康性与管理网络稳定性高度相关,但是管理网络健康性更侧重于解决网络存续问题(Gausdal和Nilsen,2011)。作为编配器的中小型企业无法像大型企业那样通过提高声誉等方式维持网络的稳定发展,因此需要时刻关注网络潜在的解体风险,通过评估网络参与者的贡献程度、及时过滤掉无法创造价值的参与者,以及重新协调网络参与者的分工,来修复出现的网络故障。此外,相关研究进一步指出,不同于大型企业利用规模和地位优势管理知识流动性、创新独占性和网络稳定性,中小型企业实施有效的编配往往依靠的是强大的专业能力、丰富的行业经验,以及积极的信息沟通与控制(Sabatier等,2010;Gardet和Fraiha,2012)。

(二)开放系统网络编配的关键维度

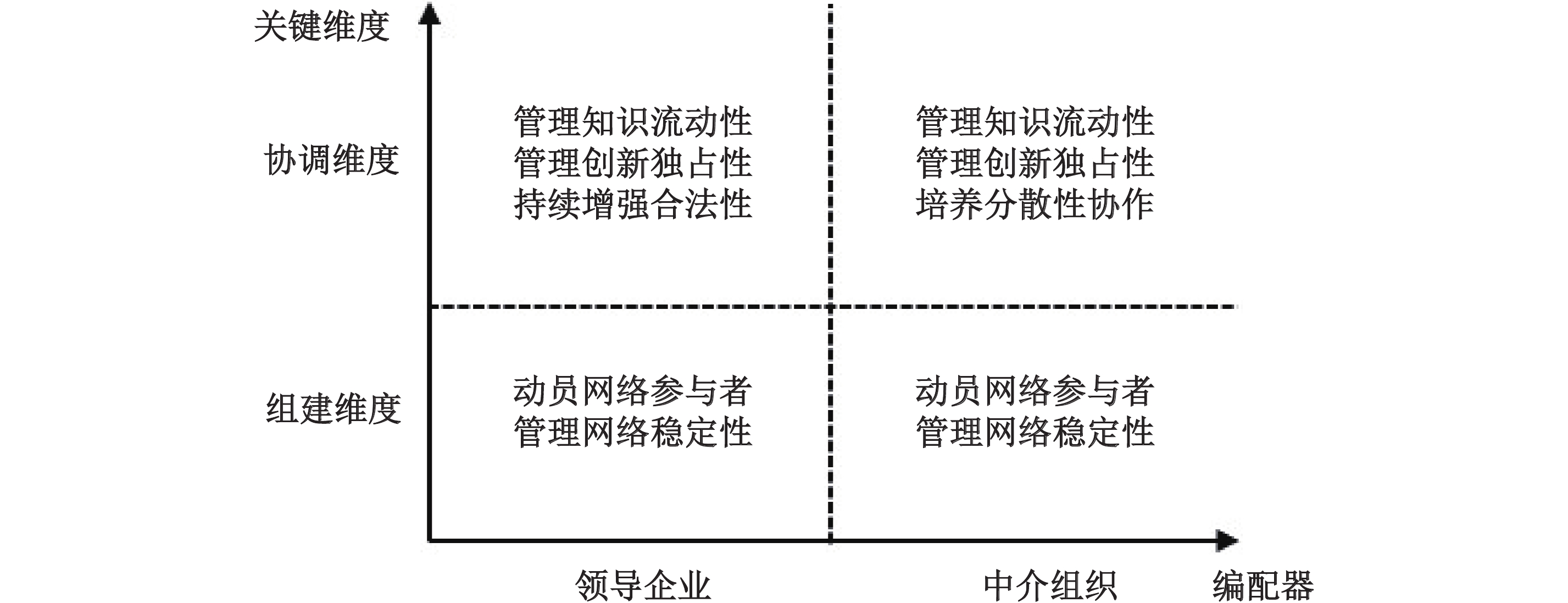

随着平台、创新生态系统等开放式企业间网络新形态的兴起,相关研究从2014年开始逐渐延伸到开放系统网络进行探索,并主要集中于平台网络、创新社区、创新生态系统几类典型的开放式网络情境。进一步梳理发现,开放系统网络编配维度的探讨涉及编配器是网络内部的领导企业和编配器是网络外部的中介组织两类,本文通过归纳整合相关研究构建了开放系统网络编配关键维度模型,如图2所示。

|

| 图 2 开放系统网络编配关键维度模型 |

针对编配器是网络内部领导企业的开放系统网络编配维度,归纳整合相关研究可以发现,管理知识流动性、管理创新独占性和管理网络稳定性三个维度依然被用于开放系统网络编配研究(Nätti等,2014;Hurmelinna-Laukkanen等,2022)。此外,相关研究还涉及动员网络参与者(mobilization of network actors)和持续增强合法性(increasing legitimacy)两个维度(Paquin和Howard-Grenville,2013;Still等,2014;Perks等,2017)。其中,管理知识流动性、管理创新独占性和持续增强合法性属于“协调维度”,动员网络参与者和管理网络稳定性属于“组建维度”。动员网络参与者是开放系统网络内部领导企业“组建网络”的启动环节。编配器选择、邀请、吸引及说服合适的参与者加入网络,并建立共同愿景及发展目标。例如,Paquin和Howard-Grenville(2013)提出编配器在动员过程中需要为参与者“牵线”(engagement),以便参与者彼此建立联系和相互交流,从而促进网络愿景的形成。同样地,Perks等(2017)研究发现,平台领导企业通过网络价值前瞻(envisioning network value)为参与者展示平台可能产生的价值,以塑造清晰的价值主张。持续增强合法性是作为编配器的领导企业提升网络中价值活动的合法化和自身的合法化,以不断激励网络参与者创造价值和吸引潜在参与者并获取其信任,包括为了追求效率而为参与者量身定制绩效指标,以及向潜在用户展示网络价值等具体活动(Dagnino等,2016;Perks等,2017)。

近年来部分研究者还注意到从事网络管理的专业机构(如行业协会、孵化器等)同样能够扮演编配器角色,即编配器是网络外部的中介组织。经过梳理分析可以发现,中介组织主导的网络编配在“协调维度”中没有强调增强合法性,而是增加了培养分散性协作(fostering dispersed collaboration)这一关键维度。由于中介组织往往并不属于直接参与活动的网络内部成员,而是主要以“经纪人”(broker)的身份提供辅助性服务,持续增强合法性并不构成网络编配的关键维度,而作为编配器的中介组织更注重促进网络成员相互之间的协作,尤其是协调网络参与者提高网络互补性,支持网络参与者发现和利用相互之间潜在的合作机会,包括缓解不情愿的互动和监督互动质量等活动(Giudici等,2018;Antunes等,2021)。

(三)两种网络情境下的比较分析

表2按照“组建维度”和“协调维度”,对封闭系统网络和开放系统网络两类情境下网络编配关键维度的构成及侧重点进行了归纳和比较。

| 关键维度 | 网络情境 | ||

| 封闭系统网络 | 开放系统网络 | ||

| 组建维度 | 管理网络稳定性 | 注重网络关系的紧密性 | 注重网络关系的平衡性 |

| 动员网络参与者 | × | 注重统筹整合个体目标 | |

| 协调维度 | 管理知识流动性 | 注重有意识的知识交流 | 注重知识探索和新组合 |

| 管理创新独占性 | 注重网络个体的独占性 | 注重网络整体的独占性 | |

| 管理网络健康性 | 注重识别潜在解体风险 | × | |

| 持续增强合法性 | × | 注重巩固网络主导地位 | |

| 培养分散性协作 | × | 注重开发潜在合作机会 | |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | |||

从关键维度的构成来看,封闭系统网络编配和开放系统网络编配都由“组建维度”和“协调维度”构成,并且都包含管理知识流动性、管理创新独占性和管理网络稳定性这三个关键维度。不同的是,开放系统网络编配在“组建维度”中增加了动员网络参与者这一维度,这是由于研究认为封闭系统网络有明确的集体目标,并且在预先既定的目标下合作伙伴也相对固定,而开放系统网络缺乏清晰明确的集体目标,编配器需要选择合适的参与者并统筹整合个体目标(Dhanaraj和Parkhe,2006;Giudici等,2018)。动员网络参与者作为开放系统网络编配的关键维度,也反映了网络架构“从无到有”的过程。在“协调维度”中,开放系统网络还有持续增强合法性、培养分散性协作两个独特的维度,这两个维度在一定程度上都反映了编配器协调提升网络“向心力”的过程,这也是由开放系统网络的特征所决定的。在开放系统网络中,编配器与网络参与者之间通常缺乏契约的约束,作为领导企业的编配器需要克服网络参与者“自治”的困境,因此要通过不断增强合法性、巩固主导地位来追求价值创造效率。而对于中介组织作为编配器而言,不仅要注重管理与网络参与者的直接关系,而且要重视协调网络参与者的间接关系,通过培育分散性协作来开发潜在的合作机会,提升网络凝聚力。而对于封闭系统网络的中小型企业作为编配器而言,“协调维度”还要考虑潜在风险,因而需要进行网络健康性管理。

从关键维度的内涵来看,本文通过梳理已有文献对两种网络情境下三个相同的关键维度进行比较。在管理知识流动性方面,封闭系统网络情境下知识的专用性更高(Hurmelinna-Laukkanen和Nätti,2012),编配器更注重最大限度地利用既有知识并促进有意识的知识交流,而开放系统网络中的编配器更注重促进新知识的开发和共享。在管理创新独占性方面,在封闭系统网络中,围绕明确的既定目标,编配器更注重网络内部参与者之间价值的分配,而在开放系统网络中,编配器更倾向于促进网络整体的共同创新,防止创新成果向网络外部溢出。在管理网络稳定性方面,封闭系统网络中的编配器以提高网络参与者的依赖性为导向,注重网络关系的紧密性,而开放系统网络的不确定性更高,编配器需要兼顾集体目标与个体目标,因此更注重围绕价值主张促进参与者之间的和谐关系,以维持网络关系的平衡性。总体来看,封闭系统网络编配维度更突显“利用性导向”特征,编配器在相对固定和有限的目标、成员、资源等条件下进行高效率的价值创造;而开放系统网络编配维度则更侧重于“探索性导向”,编配器不断识别新的机会、开发共享新的资源,以及处理新的网络关系,以促进网络的持续发展。

四、网络编配的前因变量(一)封闭系统网络情境下的前因变量

1.网络整体层面

文献梳理发现,网络整体层面主要涉及网络结构特征因素,包括网络规模(network size)、网络嵌入性(network embeddedness)、网络开放性(network openness)、网络地位(network status)等。具体而言,网络规模的增加在一定程度上会降低网络编配的效率,过大的网络规模将产生负面影响(Dhanaraj和Parkhe,2006)。关于网络嵌入性的影响,结构嵌入性能够提高信息传递效率,认知嵌入性能够促进网络中的知识流动(Nambisan和Sawhney,2011)。适度的网络开放性有助于异质性资源的流动,能够提高网络参与者获取资源的意愿,对网络编配具有积极影响。网络地位决定了网络编配的强度,如Busquets(2010)研究发现编配器的中心性(centrality)越高越有助于调配分散的资源和控制网络边界的变化。

2.网络个体层面

现有研究主要探讨了编配器的能力、战略等因素对网络编配的影响。在封闭系统网络中,编配器所具备的特定能力是网络编配的关键影响因素(Ritala等,2009;Nambisan和Sawhney,2011),例如Hurmelinna-Laukkanen和Nätti(2018)认为编配器需具备角色执行能力、角色切换能力和角色增强能力三种特定的能力以支撑其开展不同的编配活动。此外,编配器围绕集体目标采取不同的战略来改变网络结构特征进而影响网络编配,例如采取模块化策略改变网络开放性,采取对话策略(dialogical strategies)招募合适的网络参与者,以利于协调与管理网络发展(Prince等,2014)。

(二)开放系统网络情境下的前因变量

开放系统网络情境下有关前因变量的研究较少,相关探讨主要集中于网络个体层面,同样聚焦于编配器的能力。在开放系统网络情境下,研究者认为编配器的资源整合能力是决定网络编配的重要因素,将决定编配器在网络中协调部署知识、资源等的效率,有助于编配器更好地协调网络参与者之间的互动(Giudici等,2018)。

(三)两种网络情境下的比较分析

关于网络编配前因变量的研究较少,且现有研究以整体概念形式对网络编配进行探讨。从网络整体层面来看,封闭系统网络涉及网络结构特征因素,由于封闭系统网络的规模和参与者相对更稳定,且受到编配器的直接影响和控制,因此网络嵌入性、中心性等网络结构特征明显,成为影响网络编配的重要因素。而开放系统网络的复杂性和动态性较高(Perks等,2017),目前未见基于整体层面的前因变量的探索,未来需要进一步展开深入分析。从网络个体层面来看,封闭系统网络和开放系统网络情境下的研究都分析了编配器的能力等个体因素,本文通过梳理相关研究发现,封闭系统网络中的编配器需要培养能够集中于特定维度及活动的专项能力和相关战略,开放系统网络中的编配器则需要培养特定的能力以解决网络参与者流动性更强、资源更分散等带来的挑战。

五、网络编配的结果效应(一)封闭系统网络情境下的结果效应

1.网络整体层面

首先,网络编配对网络创新绩效(network innovation performance)的提升效应。学者们通过理论推演和实证检验论证了网络编配有助于促进网络创新绩效的提升。例如,Dhanaraj和Parkhe(2006)认为知识流动性、创新独占性和网络稳定性水平越高,网络创新产出越大。Nambisan和Sawhney(2011)也论证了网络编配对网络创新绩效产生正向影响。Busquets(2010)则通过研究发现,只有实现网络参与者之间的对等关系模式(peer-peer relation schema),网络创新绩效才能最大化。

其次,网络编配对价值共创(value co-creation)的促进效应。学者们认为网络编配的目标是通过协调网络参与者的协同互动来实现价值创造和价值获取,管理知识流动性、管理创新独占性及管理网络稳定性等一系列活动能够促使网络参与者从自治(autonomous)走向一致性(alignment),从而促使网络参与者为价值共创做出贡献(Dessaigne和Pardo,2020;Andresen,2021)。

最后,网络编配对联盟组合(alliance portfolios)的促进效应。联盟组合是一个典型的以焦点企业为中心的网络组织。Hurmelinna-Laukkanen等(2012)通过实证分析发现,网络编配中的管理知识流动性和管理网络稳定性有助于联盟的成功组建,但是管理创新独占性与联盟成功之间并未呈现显著关联,其原因可能在于过度的创新保护会产生负面效应。在网络编配过程中,合理有效地促进知识流动是实现联盟组合的关键。Haider和Mariotti(2016)研究发现,焦点企业通过识别伙伴的知识需求并有意部署知识的定向流动和利用,不断形成开发性联盟和探索性联盟。

2.网络个体层面

首先,网络编配对编配器绩效的影响。对于网络编配对编配器绩效的影响,现有研究主要进行了理论分析,缺乏实证检验。已有研究指出网络编配能够促进作为编配器的大型企业绩效的提升,大型企业通过网络编配推动价值创造、获取和分配,以实现利益最大化(Dhanaraj和Parkhe,2006;Nambisan和Sawhney,2011)。然而,对于作为编配器的中小企业或专业中介机构而言,相关问题尚未被充分讨论,有研究认为中小企业和专业机构可能需要付出更大的成本进行网络编配,从而给自身绩效带来不确定性影响(Sabatier等,2010)。

其次,网络编配对网络参与者创新绩效的影响。有研究发现不同的网络编配维度对网络参与者创新绩效的影响存在差异,例如Hurmelinna-Laukkanen等(2012)通过实证分析发现,网络编配中的知识流动性和创新独占性对网络参与企业创新绩效的提升具有促进作用,而网络稳定性并未对企业创新绩效产生任何实质性影响,其原因在于保持网络稳定性具有双刃剑效应,既能够促进知识转移而有利于企业创新绩效的提升,也可能成为束缚企业发展的枷锁,造成负面的依赖性。

(二)开放系统网络情境下的结果效应

1.网络整体层面

相关研究发现网络编配对网络吸收能力(absorptive capacity)具有增强效应。Nätti等(2014)通过研究开放式创新社区的网络编配过程,发现管理知识流动性和管理创新独占性均有利于提高潜在的网络吸收能力,管理网络稳定性对于提高已实现的网络吸收能力有促进作用。

2.网络个体层面

网络编配会影响网络参与者的能力。在中介组织主导的开放系统网络研究中,研究者发现编配器通过网络编配能够促进网络中参与者动态能力的提升,如提升网络参与者对市场机会的感知能力(sensing capability);此外,网络编配还有助于提升网络参与者的“企业家身份”(entrepreneurial identity),激发网络参与者的企业家精神(Giudici等,2018)。

(三)两种网络情境下的比较分析

从现有研究来看,网络编配的结果效应以积极影响为主。从网络整体层面看,封闭系统网络编配结果效应研究更加关注创新绩效、联盟组合等,这与封闭系统网络编配更注重价值创造密切相关,并且相关研究进行了分维度探讨。而现有研究对于开放系统网络编配网络整体层面的结果效应仅关注了网络层面的能力问题。从网络个体层面看,在封闭系统网络中,“组建维度”和“协调维度”对网络个体创新绩效具有不同的作用,这与“组建维度”并不直接参与价值创造相呼应。而开放系统网络编配对个体感知能力和企业家精神的影响,体现了开放系统网络编配同样注重对参与者自我目标实现的支持。相比于封闭系统网络,开放系统网络的结果效应研究还处于起步阶段。

六、研究结论与未来展望(一)研究结论

围绕封闭系统网络和开放系统网络两种网络情境下网络编配的关键维度、前因变量和结果效应,本文构建了网络编配研究的整合性理论框架,如图3所示。具体研究发现:(1)网络编配是网络个体动态治理视角下的前沿概念,尽管网络编配在封闭系统网络和开放系统网络下分别侧重于“价值最大化”和“发展持续性”,但是两者都包含了编配器协调网络的主动性、动态化过程和网络整体导向三个共同的基本特征。(2)按照“组建维度”和“协调维度”对封闭系统网络和开放系统网络编配关键维度进行归纳整合,封闭系统网络编配关键维度呈现出“利用性导向”特征,存在大型企业和中小型企业作为编配器两种编配维度分类;开放系统网络编配关键维度则突出“探索性导向”特征,存在网络内部领导企业和网络外部中介组织作为编配器两种编配维度分类。(3)关于网络编配的前因变量,封闭系统网络研究涉及网络结构特征等网络整体层面因素和编配器能力等网络个体层面因素,而开放系统网络研究仅涉及网络个体层面因素。(4)关于网络编配的结果效应,封闭系统网络编配对网络创新绩效、价值共创、联盟组合产生促进效应,而对网络中不同个体绩效的影响存在差异;开放系统网络编配对网络吸收能力和个体能力均有促进作用。

|

| 注:实线箭头表示已有研究,虚线箭头表示未有研究。 图 3 网络编配研究的整合性理论框架 |

(二)未来展望

网络编配研究不断丰富,但很多问题需要进一步探索,本文从五个方向提出未来研究的重要议题。

第一,开展动态视角下的关键维度探索。现有研究几乎都是从静态和截面角度分析网络编配,未来的研究需要引入动态视角进行探索,具体包括:(1)考虑时间的动态演化性。已有研究表明网络编配维度会随着网络萌芽期、成长期、成熟期等时期的发展而变化(Paquin和Howard-Grenville,2013;Faccin等,2020)。对此,Reypens等(2021)的最新研究发现在网络演化的不同阶段存在多维度共存的“混合编配”(hybrid orchestration)现象。因此,未来的研究可考察网络编配维度随着网络演化出现的组合变化和优先顺序,如对于开放系统网络萌芽期而言,“组建维度”中的动员网络参与者更重要,而随着网络的不断演化,其他各维度的重要性将会如何变化,这将是未来探讨的焦点。(2)考虑空间的动态变化。研究发现网络的空间形态可能从封闭变为开放,如新兴技术的研发网络可以逐渐演变成创新联盟(Hurmelinna-Laukkanen等,2022)。因此,未来的研究可进一步分析不同网络情境下关键维度的转化。(3)考虑维度之间的动态作用。未来的研究可进一步分析不同网络情境下各个关键维度之间的交互关系,包括考察“组建维度”与“协调维度”之间的相互作用,以及“组建维度”与“协调维度”内部的各个维度之间的交互关系,探索如何才能形成关键维度之间的良好匹配效果(Hurmelinna-Laukkanen等,2012)。此外,未来的研究还可以依据“组建维度”和“协调维度”框架挖掘不同网络情境下新的关键维度,以及进一步归纳关键维度之间的共性和差异性。

第二,拓展不同网络情境下的前因变量和结果效应研究。关于网络编配前因变量的未来研究方向主要包括以下三个方面:(1)加强对网络整体层面因素的探索。目前开放系统网络情境下的前因变量研究较少,未来的研究可加强对开放系统网络特征的分析,如网络鲁棒性、多样性、模块化等。同时,对于封闭系统网络和开放系统网络而言,网络氛围、权力距离、网络文化等因素也是未来的研究需要考察的重要变量(Dessaigne和Pardo,2020;Faccin等,2020)。(2)加强对个体层面因素的探索。尽管目前针对封闭系统网络和开放系统网络的相关研究均关注了编配器能力因素,但尚显薄弱。未来的研究需要继续分情境、分类探索编配器所需的特定能力和采取的战略,如开放系统网络下编配器需要具备更具包容性的领导力等,以及从网络参与者的特征、能力、背景等因素进行拓展分析。(3)加强外部环境因素探索。现有研究缺乏对外部环境因素如何影响网络编配的考察,未来的研究可分析外部政策、环境动态性、地理邻近性(Batterink等,2010;Paquin和Howard-Grenville,2013)等因素对网络编配的影响。关于网络编配结果变量的未来研究方向主要包括以下三个:(1)未来的研究需进一步发掘两种网络情境下的结果变量,尤其是在开放系统网络情境下,研究网络编配对开放系统网络的绩效、协同效应、价值共创、可持续发展、编配器绩效、参与者绩效等的影响。(2)未来的研究需要加强对网络编配不同维度与结果变量之间因果关系的检验,例如管理知识流动性能够提升网络创新产出,而网络创新产出的提升在理论上也能够反向促进知识流动(Dhanaraj和Parkhe,2006)。因此,需要进一步探索这种多重因果联系。(3)加强对网络编配负面结果效应的研究。Paquin和Howard-Grenville(2013)指出需要警惕“过度”的网络编配将给网络发展带来的巨大风险,特别是要注意封闭系统网络中编配器的“强权”导致网络多样性降低的问题。未来的研究需要分析网络编配可能产生的网络参与者过度依赖、创新活力降低等后果,从平衡强关系与弱关系等角度去破解消极效应。此外,未来的研究需要重点对前因变量的作用机制和结果效应展开实证分析,检验前因变量、结果变量与具体编配维度之间的关系。同时,加强对封闭系统网络和开放系统网络情境下不同编配器主导下网络编配影响因素、结果效应差异的比较分析。

第三,加强网络个体层面研究。关于编配器研究,一方面,现有探讨主要集中于网络中只存在一个编配器的情境,尽管Dhanaraj和Parkhe(2006)在最初的研究中呼吁关注“多中心”网络,但是相关探讨仍然不足。Klerkx和Aarts(2013)指出当网络中存在多个编配器时,可能会存在动态竞争或共生等情况,进而导致网络中冲突或互补性的增加。同时,Lunnan和McGaughey(2019)通过研究发现在网络发展过程中存在编配器权力转移(authority shifting)进而形成“多中心”网络等现象。因此,未来的研究需要进一步关注由多个编配器主导的网络编配问题,尤其是在开放系统网络中容易产生这种多方共治的情况,应增加对多个编配器权力平衡、竞争或共生等问题的探讨。另一方面,越来越多的研究开始关注编配器的角色,如研究发现编配器能够扮演架构师、指挥家、联络员等角色(Hurmelinna-Laukkanen和Nätti,2018;Dessaigne和Pardo,2020),这为破解不同网络情境下编配活动的差异性问题提供了突破口。未来的研究需进一步对不同网络情境、编配器类型、角色和能力进行整合分析,通过研究编配器在网络发展不同阶段角色的转变,发现编配器在不同类型网络中采取的具体编配策略。此外,现有研究分析了企业和中介组织作为编配器的情境,未来的研究还可以加强对政府作为编配者的关注,特别是在一些复杂化的重大项目网络形成初期,政府往往扮演着“架构者”角色(谭劲松等,2021)。同时,未来的研究还可以关注在平台网络中关键用户作为编配器的相关问题(Hurmelinna-Laukkanen等,2021)。关于网络参与者,以往研究将编配器与网络参与者割裂开来探讨网络编配,尽管网络编配更侧重于编配器的主动性、有意性行为,然而我们不能忽视网络参与者无法充分响应编配器的现象(Radziwon等,2017)。因此,未来的研究需要加强对网络参与者的关注,围绕参与者在网络编配中的“定位”“反应”等问题,重点考察参与者特征、战略行为,以及参与者与编配器的关系和互动对网络编配的影响。

第四,丰富研究方法和加强量化分析。目前,研究者主要采用案例分析法进行探索性研究,尤其是基于特定网络情境的单案例研究居多。未来的研究需要加强基于多案例的比较研究,以提升研究结论的可推广性和普适性。相较于已有的案例研究,基于数理分析的量化研究较少,这其中最大的研究缺口就是尚未开发出成熟的网络编配量表。目前少数的量化研究借鉴以往有关知识流动性、创新独占性和网络稳定性的量表来测度网络编配(Hurmelinna-Laukkanen等,2012),一方面这样的测度方式忽略了网络编配的其他关键维度,另一方面管理知识流动性等维度在不同的网络情境下侧重点不同,需要分开测度。因此,未来的研究需要分别对封闭系统网络和开放系统网络下的网络编配量表进行开发,在整合理论分析和现有相关量表的基础上,利用深度访谈、扎根分析等研究方法来科学有效地建立网络编配各个维度测量的题项库,再通过探索性因子分析、验证性因子分析等方法提炼形成有效的量表。在开发网络编配量表的基础上,应加强基于数理统计的实证研究来检验提出的理论框架。在研究过程中可以采取多元化的研究方法,如采用大规模调研法进行现状及问题分析,采用基于系统动力学的仿真分析法分析网络编配中各相关主体变化的动态关系,采用定性比较分析法(QCA)分析网络层面、个体层面不同的前因变量之间的组态效应。

第五,完善基于中国情境的本土化研究。从文献数量来看,国内的相关研究文献非常少,存在巨大的研究空间。近年来,新冠疫情的爆发、国际贸易摩擦的加剧,以及欧美“制造业回归”政策的提出等多重因素促使我国企业有意识地构建适合发展的网络。与此同时,改革开放40余年的经济快速发展培育了一批中国大企业,积累形成了一定的竞争优势。因此,无论是基于现实发展需求,还是考虑到我国企业所具备的条件,加强网络编配本土化研究都具有重要意义。未来相关研究可以关注以下方向:(1)基于中国情境检验网络编配的维度、影响因素等。相较于发达国家的一流企业具备的较为成熟的能力体系,我国企业普遍面临动态能力方面的严峻挑战(黄群慧等,2017),因此要有针对性地分析我国企业作为编配器时所面临的困境及挑战,以及网络编配维度等的变化。(2)将具有中国特色的企业文化融入网络编配研究。具有中国特色的企业文化使得组织间网络关系呈现出不同于西方企业间网络的特征,需要进一步探索儒家伦理、阴阳辩证思维等中国企业文化对网络编配的影响。(3)结合我国重大战略部署拓展理论研究体系。围绕我国当前提出的“双循环”、提升产业链自主可控能力等重大战略,结合日益兴起的数字经济等新兴趋势,探索区域生产网络、数字平台、创新生态系统网络编配的特征、模式和动态演化规律,探索、总结我国“链主”企业、“隐形冠军”企业在网络编配中独特的实践经验,推动国内外理论研究之间的对话。

| [1] | 黄群慧, 余菁, 王涛. 培育世界一流企业: 国际经验与中国情境[J]. 中国工业经济, 2017(11): 5–25. |

| [2] | 谭劲松, 宋娟, 陈晓红. 产业创新生态系统的形成与演进: “架构者”变迁及其战略行为演变[J]. 管理世界, 2021, 37(9): 167–190. |

| [3] | Andresen E. Orchestrator’s interaction in hub-teams facilitating innovation network co-creation[J]. Journal of Business & Industrial Marketing, 2021, 36(9): 1706–1718. |

| [4] | Antunes L G R, De Castro C C, Da Costa Mineiro A A. Network orchestration: New role of business incubators?[J]. Innovation & Management Review, 2021, 18(1): 51–68. |

| [5] | Batterink M H, Wubben E F M, Klerkx L, et al. Orchestrating innovation networks: The case of innovation brokers in the agri-food sector[J]. Entrepreneurship & Regional Development, 2010, 22(1): 47–76. |

| [6] | Busquets J. Orchestrating smart business network dynamics for innovation[J]. European Journal of Information Systems, 2010, 19(4): 481–493. |

| [7] | Cook K S, Whitmeyer J M. Two approaches to social structure: Exchange theory and network analysis[J]. Annual Review of Sociology, 1992, 18(1): 109–127. |

| [8] | Dagnino G B, Levanti G, Destri A M L. Structural dynamics and intentional governance in strategic interorganizational network evolution: A multilevel approach[J]. Organization Studies, 2016, 37(3): 349–373. |

| [9] | Dessaigne E, Pardo C. The network orchestrator as steward: Strengthening norms as an orchestration practice[J]. Industrial Marketing Management, 2020, 91: 223–233. |

| [10] | Dhanaraj C, Parkhe A. Orchestrating innovation networks[J]. Academy of Management Review, 2006, 31(3): 659–669. |

| [11] | Faccin K, Wegner D, Balestrin A. How to orchestrate R&D networks? The role of orchestration subprocesses and collaborative practices over time[J]. Creativity and Innovation Management, 2020, 29(1): 161–177. |

| [12] | Ferraro G, Iovanella A. Organizing collaboration in inter-organizational innovation networks, from orchestration to choreography[J]. International Journal of Engineering Business Management, 2015, 7: 24. |

| [13] | Gardet E, Fraiha S. Coordination modes established by the hub firm of an innovation network: The case of an SME bearer[J]. Journal of Small Business Management, 2012, 50(2): 216–238. |

| [14] | Gausdal A H, Nilsen E R. Orchestrating innovative SME networks. The case of “HealthInnovation”[J]. Journal of the Knowledge Economy, 2011, 2(4): 586–600. |

| [15] | Giudici A, Reinmoeller P, Ravasi D. Open-system orchestration as a relational source of sensing capabilities: Evidence from a venture association[J]. Academy of Management Journal, 2018, 61(4): 1369–1402. |

| [16] | Haider S, Mariotti F. The orchestration of alliance portfolios: The role of alliance portfolio capability[J]. Scandinavian Journal of Management, 2016, 32(3): 127–141. |

| [17] | Hurmelinna-Laukkanen P, Möller K, Nätti S. Orchestrating innovation networks: Alignment and orchestration profile approach[J]. Journal of Business Research, 2022, 140: 170–188. |

| [18] | Hurmelinna-Laukkanen P, Nätti S. Network orchestration for knowledge mobility: The case of an international innovation community[J]. Journal of Business Market Management, 2012, 5(4): 244–264. |

| [19] | Hurmelinna-Laukkanen P, Nätti S. Orchestrator types, roles and capabilities—A framework for innovation networks[J]. Industrial Marketing Management, 2018, 74: 65–78. |

| [20] | Hurmelinna-Laukkanen P, Nätti S, Pikkarainen M. Orchestrating for lead user involvement in innovation networks[J]. Technovation, 2021, 108: 1–16. |

| [21] | Hurmelinna-Laukkanen P, Olander H, Blomqvist K, et al. Orchestrating R&D networks: Absorptive capacity, network stability, and innovation appropriability[J]. European Management Journal, 2012, 30(6): 552–563. |

| [22] | Klerkx L, Aarts N. The interaction of multiple champions in orchestrating innovation networks: Conflicts and complementarities[J]. Technovation, 2013, 33(6-7): 193–210. |

| [23] | Lunnan R, McGaughey S L. Orchestrating international production networks when formal authority shifts[J]. Journal of World Business, 2019, 54(5): 1–15. |

| [24] | Milwood P A, Roehl W S. Orchestration of innovation networks in collaborative settings[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2018, 30(6): 2562–2582. |

| [25] | Mitrega M, Pfajfar G. Business relationship process management as company dynamic capability improving relationship portfolio[J]. Industrial Marketing Management, 2015, 46: 193–203. |

| [26] | Nambisan S, Sawhney M. Orchestration processes in network-centric innovation: Evidence from the field[J]. Academy of Management Perspectives, 2011, 25(3): 40–57. |

| [27] | Nätti S, Hurmelinna-Laukkanen P, Johnston W J. Absorptive capacity and network orchestration in innovation communities-promoting service innovation[J]. Journal of Business & Industrial Marketing, 2014, 29(2): 173–184. |

| [28] | Paquin R L, Howard-Grenville J. Blind dates and arranged marriages: Longitudinal processes of network orchestration[J]. Organization Studies, 2013, 34(11): 1623–1653. |

| [29] | Perks H, Kowalkowski C, Witell L, et al. Network orchestration for value platform development[J]. Industrial Marketing Management, 2017, 67: 106–121. |

| [30] | Prince K, Barrett M, Oborn E. Dialogical strategies for orchestrating strategic innovation networks: The case of the internet of things[J]. Information and Organization, 2014, 24(2): 106–127. |

| [31] | Radziwon A, Bogers M, Bilberg A. Creating and capturing value in a regional innovation ecosystem: A study of how manufacturing SMEs develop collaborative solutions[J]. International Journal of Technology Management, 2017, 75(1-4): 73–96. |

| [32] | Reypens C, Lievens A, Blazevic V. Hybrid orchestration in multi-stakeholder innovation networks: Practices of mobilizing multiple, diverse stakeholders across organizational boundaries[J]. Organization Studies, 2021, 42(1): 61–83. |

| [33] | Ritala P, Armila L, Blomqvist K. Innovation orchestration capability-defining the organizational and individual level determinants[J]. International Journal of Innovation Management, 2009, 13(4): 569–591. |

| [34] | Ritala P, Hurmelinna-Laukkanen P. What’s in it for me? Creating and appropriating value in innovation-related coopetition[J]. Technovation, 2009, 29(12): 819–828. |

| [35] | Sabatier V, Mangematin V, Rousselle T. Orchestrating networks in the biopharmaceutical industry: Small hub firms can do it[J]. Production Planning & Control, 2010, 21(2): 218–228. |

| [36] | Still K, Huhtamäki J, Russell M G, et al. Insights for orchestrating innovation ecosystems: The case of EIT ICT Labs and data-driven network visualizations[J]. International Journal of Technology Management, 2014, 66(2-3): 243–265. |

| [37] | Yaghmaie P, Vanhaverbeke W. Identifying and describing constituents of innovation ecosystems: A systematic review of the literature[J]. EuroMed Journal of Business, 2020, 15(3): 283–314. |