2022第44卷第6期

2.苏州大学 政治与公共管理学院, 江苏 苏州 215123

2.School of Political Science and Public Administration, Soochow University, Suzhou 215123, China

2008年金融危机对实体经济造成了巨大影响,无数企业利润缩水乃至出现巨额亏损而倒闭,许多人失业甚至破产。不少学者将其爆发的原因归为个体的贪婪:经理人在超额奖金的驱使下,忽视过高风险而做出了鲁莽的决定。金融业高管天价薪酬近年来不断被报导,成为社会各界关注的焦点。例如,2018年摩根大通的董事长兼CEO杰米·戴蒙的年薪是3003万美元,2019年友邦保险CEO李源祥的年薪是5000万元。与此同时,我国的食品安全问题屡禁不止,其中以三聚氰胺和地沟油事件为典型代表。其产生原因也与一些食品生产企业和不法商贩对高额利润的贪婪有关,这些企业为牟取暴利置消费者的生命健康权益于不顾。在组织中,贪婪并不局限于高管身上,一般员工的越轨行为包括盗窃、破坏、偷税、欺诈等严重行为也成为组织管理研究的热点(Case,2000;Coffin,2003),这些越轨行为的出现和贪婪密不可分。这让我们不得不重视贪婪在组织管理和社会经济中所扮演的重要角色。

贪婪(greed)是一种广泛存在的人格特质(Sarna,2010;Haynes等,2015),也被认为是一种情绪状态或受到情境的激活(Wang和Murnighan,2011;Lambie和Haugen,2019),它广泛存在于经济、管理、政治、教育、宗教等多个领域中(Wilke,1991;舒跃育和付瑾,2018)。长期以来,贪婪的概念一直是哲学家、经济学家和政策制定者讨论的主题,这说明了它对人类经验的重要性(Haynes等,2017)。人们对贪婪的态度是矛盾的(Wang和Murnighan,2011):一方面,如上所述,贪婪被指责是众多危机和悲剧的根源,是邪恶、不道德的(Seuntjens等,2019)。另一方面,贪婪却被誉为经济增长的发动机(Greenfeld,2001),如农民的贪婪带来了充裕的食物,企业的贪婪带来了丰富多样的产品,资本的贪婪引发了数次工业革命。

贪婪是一个重要的概念,社会影响十分深远。尽管理论与实践对贪婪的关注和探讨已久,但现有研究仍缺乏对贪婪,尤其是组织情境之下贪婪的影响因素与结果的系统梳理、归纳和整合(王雪等,2013)。基于此,本文总结了贪婪的概念和测量方法,深入探讨了贪婪的影响因素和影响结果,并对未来研究进行了展望。

本文试图从以下三个方面对贪婪研究做出贡献。第一,本文系统梳理和总结了贪婪的概念和前因后果关系,提出一个整合性的研究框架,为未来贪婪研究提供了新的研究议题和方向。第二,有关贪婪的文献横跨哲学、心理学、经济学和管理学,本文在对有关文献进行全面分析的基础上重点探讨了贪婪在组织管理情境之下的表现形式和作用机制,深化和拓展了组织情境之下的贪婪研究。第三,本文对组织在实践中如何应对贪婪有所启示。本文将贪婪的影响因素归纳为环境和个体及其交互因素,有助于全面分析组织中贪婪的发生机理,并为组织和个体有效应对贪婪提供参考方向和思路。此外,本文对组织如何扭转贪婪的消极效应,充分利用其积极效应具有借鉴意义。

二、贪婪的概念和测量(一)贪婪的定义

贪婪是古老的社会概念之一,可以追溯到公元前2300年的古埃及第五王朝时代,古希腊哲学家也对贪婪进行了讨论,柏拉图、亚里士多德等人认为贪婪是人性的基本要素(Haynes等,2017)。Oka和Kuijt(2014)发现贪婪一词伴随物质主义而诞生,一方面,因为商业和贸易等的贡献而被宣扬,另一方面,又因财富与权力的过度积累遭受批评(Lambie和Haugen,2019)。在贪婪的多种定义里最常见的是,贪婪是一种超出自己物质需求的强烈欲望,贪婪的个体看起来对目前状态总是不满意、永远不满足(Balot,2001)。比如《辞海》与《汉语大词典》将贪婪定义为贪得无厌、不知足。韦氏词典将贪婪定义为一种超过需要的,对更多东西(如金钱)自私、过度的欲望①。虽然这些定义非常相似,从直觉上也比较容易理解,但这些定义在内涵和分析层面是比较模糊的。例如,超出个人需求这一标准具有很强的主观性,对一些人来说超过个人需求的对另外一些人来说却未必超越其需求。

虽然在组织管理领域有关贪婪的实证研究逐渐兴起,关于贪婪的哲学探讨和经验研究在与管理学密切相关的学科源远流长并且一直受到学者的关注。本文主要从哲学和宗教、经济学和心理学三个学科对贪婪的定义和测量进行了梳理。

在哲学和宗教方面,大多数哲学家和宗教认为贪婪具有消极意义(Faust,2006)。贪婪是战争、内乱和不道德的起因(Seuntjens等,2015a)。柏拉图提出精神的健康和和谐会促进社会公平和抑制贪婪和不道德行为(Balot,2001)。亚里士多德认为贪婪指向的对象不仅包括物质方面,也包括精神方面,例如知识和爱。他进一步指出美德是介于过度拥有和匮乏之间的一种状态,个人贪婪的满足是以牺牲集体其他成员的利益为代价的。康德认为贪婪是追求超过自身真实需求的奢侈生活方式。虽然大多数哲学家认为贪婪会带来消极后果,也有少数哲学家认为贪婪有积极的意义。例如,修西得底斯认为贪婪一方面会导致人与人之间的不信任,另一方面会促进人类进步。他认为贪婪是雅典帝国建立和扩张的原因。休谟认为贪婪对社会具有破坏性,同时也指出贪婪可以促进商业的发展。在汉语中,明代《增广贤文》一书中道“万恶淫为首”,“淫”意为过度,认为过度是一切恶形成的开始。在宗教方面,几乎所有的宗教思想(如基督教、佛教、印度教等)都谴责贪婪(Oka和Kuijt,2014;Seuntjens等,2015a,b)。

从经济学的视角来看,自利是经济学理性选择模型的一个最基本的假设。自利旨在实现个人效用的最大化,自利驱使个人采用欺骗、误导、扭曲、掩盖等机会主义行为实现其目的。古典经济学之父亚当·斯密在其经典著作《国富论》中奠定了自利作为经济学的基础。亚当·斯密指出人的经济行为应当自私而不是为他人做好事因为“我们不能借着肉贩,啤酒商或面包师的善行而获得晚餐,而是源于他们对自身利益的看重”。市场经济这只看不见的手规范和调节着自利行为。新古典经济学延续了这一基本假设,“人应该被视为对他们交易对象的利益不感兴趣”。这与进化论的观点是一致的,进化论的观点认为贪婪是人类出于自我保护的本能(Wang和Murnighan,2011),帮助人类在资源稀缺环境中获得进化优势(Chen,2018)。虽然经济学颂扬自利,但很少讨论贪婪(Cameron,2003)。亚当·斯密并没有区分自利与贪婪的异同,后人对其自利的思想常常解读为贪婪,认为亚当·斯密奠定了贪婪在经济活动中合法性的基础。然而这一解读未必是准确的,因为亚当·斯密在其另一部经典著作《道德情操论》中指出缺乏社会沟通和合作的经济系统不能正常地运行,强调了社会规范和道德的重要性。事实上,严格区分自利和贪婪是很困难的因为很难确定一个临界点,超过这个临界点的自利就是贪婪,没有超过就认为自利是可接受的。但是自利与贪婪一个基本的区别是:自利是经济活动的一个基本驱动力,旨在增加本人福利,对别人的福利不感兴趣;而贪婪是自利的一种极端化,旨在永无止境地最大化本人福利,并且是以损害其他人的正当利益为代价的,在既定的社会规范中被认为是不可接受的或不道德的。

行为经济学将心理学和经济分析相结合,挑战了主流经济学关于自利和理性人的基本假设,认为人在做决策时并不总是追求利益最大化。行为经济学家通常用实验方法操纵和测量贪婪或利益最大化(Güth等,1982)。最常见的实验方法是最后通牒博弈与独裁者博弈。最后通牒博弈(ultimatum game)是一种由两名被试进行的非零和博弈(Güth等,1982)。在这种博弈中,一名提议者向另一名响应者提出一种分配资源的方案,响应者要么接受要么拒绝,不做进一步的反应。如果响应者同意这一方案,则按照这种方案进行资源分配;如果响应者拒绝提议,那么双方都将一无所获。事实上,最后通牒博弈成为一种战略决策:想要更多钱的提议者必须在自己保留尽可能多的钱和被响应者拒绝的风险之间做出权衡(Seuntjens等,2015a)。独裁者博弈(dictator game)对最后通牒博弈进行了修改(Forsythe等,1994),取消响应者对提议者(分配者)所提要求的否决权,响应者必须接受提议者提出的任何条件。这是一种严格不平等条件下的谈判博弈,主要是考察提议者(独裁者)如何分配。人们发现,贪婪的人为了争取更多的钱,会把更多的钱留给自己,即使这样的决定是以牺牲他人的利益为代价的(Seuntjens等,2015a)。

从心理学的视角出发,贪婪被看作是一种永不满足当下拥有的一切以及总是想要得到更多的性格特质。贪婪是个体一种相对稳定的心理倾向。贪婪在其指向上有狭义和广义之分。狭义上,柏拉图认为贪婪是对超出自己物质需求的强烈渴望,也有学者认为贪婪是一种过度的、以物质主义为主的欲望(Mussel等,2015),这些观点都强调贪婪的物质方面。广义上,贪婪还包括对权力、地位、性、知识、时间等非物质的欲望(Wang和Murnighan,2011),如Nikelly(2006)认为贪婪也包括个体对当前地位的不满足,永远想要提高自己的地位。Seuntjens等(2015a)通过原型分析发现贪婪的核心在于想要更多而永不满足,对象不仅限于金钱和物质财富。同时,物质欲望和非物质欲望之间有时又是难以分割的。如收入作为社会经济地位的主要决定因素,那些强烈追求地位的人可能以获得更多的金钱或者彰显声望的物品作为达到目的的一种手段,马基雅维利主义(Machiavellianism)指出在追求利己目标的背景下,权力的动机与金钱有关,对权力的贪婪不仅包括对附属于权力的控制感、占有欲、影响力的迷恋和追求,也包括对权力附带的物质利益的渴望(Rauthmann,2012)。鉴于贪婪概念的复杂性和指向的多样性,为了使问题聚焦,同时也为了突出贪婪在组织情境下的内涵和意义,本文主要探讨物质贪婪。

总的来说,贪婪的内涵极具复杂性,在哲学、心理学和经济学中均存在对贪婪的解释。目前大多数定义都有一个共同的中心,即对当前所拥有东西的不满足感(Krekels和Pandelaere,2015;Liu等,2019)。在最近的研究中,贪婪的主要定义如表1所示。

| 学者 | 年度 | 定义 |

| Yamagishi和Sato | 1986 | 对个人利益的积极追求 |

| Balot | 2001 | 渴望过度获得物质财富的欲望 |

| Veselka等 | 2014 | 为了个人收益而操纵和背叛他人的倾向 |

| Pepper等 | 2015 | 渴望获得超过需要和权利所得的欲望 |

| Seuntjens等 | 2015b | 渴望获得更多并对现状永不满足的倾向 |

| Krekels和Pandelaere | 2015 | 对更多资源、金钱或其他东西永不满足的欲望 |

| Haynes等 | 2017 | 对过度或非同寻常的物质财富的追求 |

| Mussel和Hewig | 2019 | 不惜一切代价获得更多物质财富的欲望或努力 |

(二)贪婪的测量

贪婪的测量可以分为量表和实验操作两类。在测量量表方面,较早对贪婪进行测量的是Yamagish和Sato(1986)编制的七题项7点评分的贪婪量表,题项围绕着“追求个人的利益是可以的”理念展开,示例题项为“为了在这个社会上成为一个成功的人,利用每一个机会是很重要的”。该量表题项的设计倾向于自利,回避了贪婪的过度特征。近来又发展出五种测量贪婪人格特质的量表。(1)Mussel等(2015)编制了七题项5点评分的贪婪特质量表(the greed trait measure),示例题项为“当我想到我拥有的所有东西时,首先想的是我接下来想要什么”,内部一致性系数为α=0.79(N=640)。(2)Musse和Hewig(2016)又编制了贪婪特质量表的扩展版,十二题项5点评分的贪婪量表(the greed scale),增加了五个题项,示例题项为“我会不惜一切代价得到我想要的”,内部一致性系数为α=0.89(N=200)。(3)Veselka等(2014)编制了恶习与美德量表(VAVS)的十题项5点评分的贪婪分量表(the subscale greed from the vices and virtues scales),示例题项为“无论我拥有多少,我总是想要更多”,内部一致性系数为α=0.82(N=253),贪婪的定义被操纵为马基雅维利主义的特征以及物质的囤积。(4)由Krekels和Pandelaere(2015)编制了六题项7点评分的贪婪人格量表(the dispositional greed scale),示例题项为“我很容易满足于我所拥有的”,内部一致性系数为α=0.81(N=218)。由于DGS衡量的是贪婪动机,因此它可以用来考察贪婪行为何时反映贪婪,何时反映其他动机。(5)由Seuntjens等(2015b)编制的七题项7点评分的贪婪人格量表(the dispositional greed scale),示例题项为“我有多少并不重要,我从未彻底满足过”,内部一致性系数为α=0.87(N=603)。题项来自对贪婪的原型分析(Seuntjens等,2015a)。

除了自评量表,心理学家还开发了贪婪感知量表。Anderson(2014)的贪婪三题项7点评分量表用来测量感知到的他人贪婪水平,他将贪婪定义为一种自私的动机,以他人为代价来获取不公平的过量资源。三个题项分别是“这次测验中其他参与者有多贪婪”“与普通人相比,你觉得其他参与者有多贪婪”“你认为大多数人会觉得另一个参与者有多贪婪”,内部一致性系数为α=0.93。Grégoire等(2010)编制了感知公司贪婪的四题项7点评分量表,来研究客户感知的公司贪婪对报复行为的影响。示例题项为“公司的主要动机是我的利益还是它自身的利益”,内部一致性系数为α=0.90。

以上几种贪婪量表所基于的贪婪定义以及项目上存在些许不同。其中贪婪特质量表及其扩展版、两种贪婪人格量表(DGS)对贪婪的共同表述是对某物的过度渴望,强调一种不知足的状态;而VAVS贪婪分量表则是基于为了个人收益而操纵和背叛他人的定义,回避了不知足或追求更多的概念(Mussel等,2018)。有研究者认为这种定义在很大程度上偏离了对贪婪的世俗理解以及学术文献中对贪婪的定义(Krekels和Pandelaere,2015)。VAVS贪婪分量表、贪婪特质量表将贪婪与物质欲望联系在一起,而Krekels和Pandelaere(2015)强调贪婪可能指向金钱之外的不同领域,其量表中没有涉及到物质对象。Seuntjens等(2015b)也明确地认为贪婪的结构是对性、食物、权力和地位的追求,其量表中有一项是关于金钱的,这说明他们认为贪婪包括但不限于物质对象。另外,关于贪婪是否会给人带来负面影响,除了两种贪婪人格量表,其它三个量表均包含贪婪的人对欲望之物的追求可能以牺牲他人为代价的意思。尽管在贪婪定义上存在差异,这些量表在项目内容上体现出大量共性(Mussel等,2018)。例如,尽管Veselka等人(2014)对贪婪的定义中没有包括对更多的渴望,但量表也含有“无论我拥有多少,我总是想要更多”的题项。

在特质说产生之前,心理学家和行为经济学家一样,通过设置特定的博弈情境来操作贪婪,例如公共资源困境,慈善捐款任务,激励腐败游戏。在这些特殊的情境中,贪婪的个人做出的决策会使他人和集体利益受损。公共资源困境(common pool resource dilemma)是指在一个人们相互依存的情境中,给定一种有吸引力的资源,每个人都必须做出决定自己能从中获取多少(Eek和Biel,2003;Mussel和Hewig,2016)。在这个框架中,贪婪行为的特征是以牺牲他人为代价,拿走所有或大部分的资源,通常这种行为违反了一个组织或团体成员共享的规范,如公平或平等(Mussel和Hewig,2016)。在这方面,贪婪被定义为违背普遍规范的过分自私行为(Wang和Murnighan,2011),是一种不公平的、损害竞争规则的行为(Bruhn和Lowrey,2012)。当个体故意获取的稀缺资源超过自身所需并且剥夺他人时,就会被认为是贪婪的(Gilliland和Anderson,2011)。Seuntjens等(2015a)发现在公共资源困境中,性格贪婪的人更有可能获取更多资源。社会两难困境(social dilemma)属于公共资源困境的一种,在贪婪研究中较为常见。研究表明,囚徒困境、公地悲剧(tragedy of the commons)等社会两难困境中都同时包含了竞争的两个动机:恐惧和贪婪(Płatkowski,2017)。

慈善捐款任务来测量贪婪。Jonas等(2013)使用慈善捐款任务评估贪婪,被试被告知如果他们想捐赠任何东西,他们可以把他们的捐款金额放入适当的信封(每个信封上都标有一家慈善机构的名字),然后把信封放入地板上的盒子里。实验者强调是否捐赠完全取决于被试,而且信封的内容是完全匿名的。

激励贪婪游戏常常通过模拟情境来激发被试的贪婪特质。例如在激励腐败游戏(incentivized corruption game)中,参与者被要求想象一种情境:当地心理研究协会掉了一些钱在下水道,被试必须为协会选择一家管道公司,可选择的方案包含服务所需的价格和向被试行贿的金额。研究发现性格贪婪可以预测人们的决定:贪婪的被试更有可能选择一家提供更多贿赂同时报价也更高的公司(Seuntjens等,2019)。

对于贪婪的测量(见表2)来说,量表和实验操纵两种方法各有优劣。实验操作是贪婪量表产生之前测量贪婪的主要方式,它可以诱导人们实际的贪婪行为表现,缺陷是贪婪操作方法往往比较粗糙,不是根据一个确切的贪婪的定义来进行操作,因此难以测量到贪婪的真正内涵,例如在独裁者博弈实验中,分配者只掌握10美元的分配权力,10美元操纵出的贪婪和贪婪的永不满足的特征相去甚远,可能更多诱导的是自利行为而非贪婪行为。贪婪的测量量表是近些年基于确切的贪婪定义基础上发展出来的,相对来说更能反映贪婪的内涵,不足之处是贪婪本身是一个主观性很强的概念,不同的学者对其内涵和外延的理解不同,从而发展出的测量量表侧重点不同。另外,贪婪量表的部分条目可能存在社会期许性反应,从而导致应答偏差问题。贪婪的测量量表大多将贪婪看作一种人格特质,从而忽略了贪婪具有状态性的一面。

| 方式 | 测量类别 | 方法 |

| 自我报告 | 贪婪人格 | 七题项7点贪婪量表(Yamagishi和Sato,1986) |

| 七题项5点贪婪特质量表(Mussel等,2015) | ||

| 十二题项5点贪婪特质量表扩展版(Mussel和Hewig,2016) | ||

| 十题项5点恶习与美德的贪婪分量表(Veselka等,2014) | ||

| 六题项7点贪婪人格量表(Krekels和Pandelaere,2015) | ||

| 七题项7点贪婪人格量表(Seuntjens等,2015b) | ||

| 贪婪感知 | 三题项7点感知他人贪婪量表(Anderson,2014) | |

| 四题项7点感知公司贪婪量表(Grégoire等,2010) | ||

| 非自我报告 | 贪婪行为 | 最后通牒博弈(Güth等,1982);独裁者博弈(Forsythe等,1994) |

| 公共资源困境(Eek和Biel,2003) | ||

| 慈善捐款任务(Jonas等,2013) | ||

| 激励贪婪游戏(Seuntjens等,2019) |

有些人常常做出贪婪行为,而有些人则很少做。那么什么样的人更贪婪,影响贪婪的因素是什么?大多数研究聚焦于贪婪对个人和组织决策以及绩效的影响,少量对贪婪前因的研究集中在个体因素、情境因素及个体和情境因素的互动三个方面。

(一)个体层面

在人口特征学方面,以往的研究表明,贪婪更多地发生在男人身上,发生在不信教的人身上(Krekels和Pandelaere,2015)。与男性相比,女性对贪婪的看法不那么积极,在贪婪行为后感觉更糟(Cadsby和Maynes,1998)。而宗教会教导信徒用美德来平衡贪婪,控制或反对它(Lastovicka等,1999),个体的宗教信仰程度与赌博行为的频率呈负相关(Ellison和McFarland,2011)。在职业方面,贪婪更多地发生在从事金融或管理工作的人身上(Krekels和Pandelaere,2015)。

在认知方面,想象有限的未来通过对个体价值观的影响可以减少贪婪行为(Cozzolino,2009),死亡的显著性会依照当下情境中的文化标准与规范对个体贪婪产生影响(Jonas等,2013)。在竞争的环境下,心理权力会诱导贪婪行为(Razen和Stefan,2019)。此外,感知到目标个体对其他人的危害性越大,该目标个体被感知的贪婪程度更高(Helzer和Rosenzweig,2020)

另外,在个体层面,弗洛伊德的性心理发展理论为贪婪的形成提供了一个有力的分析视角,根据该理论,早期抚养对贪婪的发展有一定影响,贪婪可能是婴儿在母亲抚育阶段存在未解决的问题导致情绪发展停滞的结果(Nikelly,2006)。弗洛伊德认为,如果因断奶食欲被限制,性欲和快乐不能得到满足,婴儿就会紧张、焦虑,并产生一种想要获得更多东西并尽可能占有的欲望(Nikelly,2006)。这种反常现象可能会一直持续到成年,而如果这种欲望不能被令人满意的人际关系成功地替代,就可能通过获得物质财富来补偿(Robertson,2001)。此外该理论认为父母早期家庭教育对贪婪也起到了很大的影响。在情感发展的早期阶段,父母往往用一些外在实物来代替人与人之间的亲密情感,而且可能会教育孩子们相信拥有有价值的物品会提升他们的自尊、舒适感、安全感和终身稳定(Nikelly,2006)。在养育孩子的过程中,父母通过纵容和娇惯来鼓励孩子尽可能多地得到他们想要的任何东西(Nikelly,2006)。缺乏安全感和寻求认同的父母为了不挫伤孩子的兴致,会屈从于其迫切的要求,结果造成他们人格的价值等于量化的物质资产价值(Adler和Alfred,2013)。

(二)情境层面

以往的研究表明,个体所处的家庭环境、组织环境和社会环境均会影响贪婪水平(Wang和Murnighan,2011)。比如贪婪更多地发生在处于推崇金钱至上和个人英雄主义文化中的个体身上(Oka和Kuijt,2014;Slatter,2014)。金钱概念的启动会诱发人们的贪婪和不道德行为 (杨继平和张倩丽,2016)。例如脏旧的纸币更容易引发人们的贪婪,而干净的纸币更有可能激发公平和互惠行为(Yang等,2012)。Bruhn和Lowrey(2012)对组织背景中引发贪婪的前因进行了探讨,发现组织文化的三方面(弱组织凝聚力、低社会组织程度、缺失或者过剩的组织边界)会导致组织中贪婪的产生。宏观经济的繁荣会引起贪婪和其他不道德行为。例如,美国上世纪90年代和本世纪初的经济繁荣导致了过度消费、次贷危机和公司财务造假丑闻。由此可见,贪婪受许多因素共同影响。

进化生活史理论对外界环境对贪婪的影响提供了一种解释视角。进化生活史理论(evolutionary life history theory)认为,环境条件在个体的生存和繁殖中起着重要作用(Del Giudice等,2015)。在一个不可预测的环境中长大的人可能会对未来产生一种不确定的预期,从而采取一种以自私导向和短期目标为特征的生活史策略(Chen,2018)。不适宜居住的社会环境可能会影响个体贪婪——恶劣而不稳定的生活条件、残酷的人际交往和与他人的疏离会产生恐惧、孤独和沮丧的感觉。为了填补这些空虚感,人们渴望拥有有价值的、永久的和安全的东西,这些东西比无法预测的人类情感更持久(Nikelly,2006)。因为没有得到父母的养育和支持,没有在孩童时期得到重视和安全感,所以贪婪的人利用财富来获得他人的认可,通过物质上的成就来确认自身价值并满足情感需求(Kasser,2016)。

(三)个体与情境的互动

在个体和情境互动层面对贪婪发生过程进行系统解释的是Wang和Murnighan(2011)的贪婪决策过程模型(the process of greedy decision-making)。该模型认为贪婪是由激发贪婪的情境和人对情境信息的加工处理相互作用的结果。人对情境信息加工处理的过程是一个直觉和理性,或者自动化加工和控制性加工同时作用的过程。自动化加工是一个快速的、不耗费资源、通常也是情绪驱动的过程,而控制性加工是缓慢的、理性的、耗费资源的意识控制的过程(Kahneman,2002)。因为贪婪往往涉及到道德的判断,贪婪决策过程模型借鉴了道德发展理论与社会直觉主义模型而形成。其中道德发展理论侧重人们如何利用逻辑推理的控制性加工过程做出道德决策,社会直觉主义模型强调自动化加工或者直觉对道德决策的重要性。Kohlberg(1969)的道德发展理论(moral development theory)认为在成长过程中,儿童从最初只根据自身利益做决定,通过社会学习发展到考虑他人利益,学会用道德推理来判断利己行为的适当性并做出决策。道德的发展促使个人认识到贪婪对他人的负面影响,从而抑制了最初的贪婪行为倾向。相反,Haidt(2001)的社会直觉主义模型(social-intuitionlist model)认为道德情境会立即激活即时的直觉反应(倾向于自利),随后人们会做出有意识的决策,并用道德推理来证明他们的决定是正确的,而自利的本能会减少道德决策并增加贪婪行为。

基于道德发展理论与社会直觉主义模型,贪婪决策过程模型认为贪婪行为是受到贪婪情境激发后直觉和推理,情感和认知相互作用的结果。个体先遇到激发贪婪倾向的情境,体验到两种互相斗争的直觉加工过程:自利倾向的诱惑与道德自觉的制约。一方面,自利倾向是人们基于生存的本能面对外界诱惑本能的反应。另一方面,贪婪会导致他人利益受损,危害社会公平,因为个体在历史进化中认识到合作的重要性,所以面对贪婪情境个人也会自觉地考虑社会规范。这两个过程同时都会受到情绪的影响,自利倾向与强烈冲动的情绪有关,例如兴奋和快乐,而道德自觉和冷静的情绪相关,例如同情和内疚。个体的自利倾向和道德自觉相互抗争,产生最初的行为倾向,行为倾向产生之后,后续有意识的认知加工和道德推断过程就对该行为倾向进行认知合理化,并做出最终的贪婪决策,个体再做出贪婪决策以后,会产生事后的情绪反应,这构成了整个贪婪决策的过程。

四、贪婪的影响结果现有研究从不同的角度探讨了贪婪的后果。贪婪可以预测一系列广泛的指标,从作用方向看,贪婪导致的后果以消极影响居多,但也有一些积极意义。本文将贪婪的影响结果归纳为三个方面:情绪、决策和行为。

(一)情绪方面

贪婪的动机和行为会产生长期的内疚、后悔和同情心(Wang和Murnighan,2011)。贪婪还可能会降低人的生活满意度和幸福感并为个体带来经济困境(Seuntjens等,2015a)。研究表明,在许多生活领域中,对获取金钱和财产的强烈关注对一个人的幸福是有害的(Chancellor和Lyubomirsky,2011),物质主义与生活满意度和主观幸福感呈负相关(Dittmar等,2014;Zajenkowski等,2020)。同时,欲望在决定个体对收入的满意度和主观幸福感方面起着关键作用(Solberg等,2002;Tang,2007)。对个体来说,感知到他人的贪婪可能会引起愤怒,尤其是他自身因此受到物质利益的损害时(Anderson,2014)。由于贪婪概念里包含强烈的道德成分,贪婪行为可能会受到道德上的谴责,导致他人的道德义愤,比如在大众媒体里人们普遍会对贪婪的人进行谴责和诋毁(Anderson,2014)。虽然从长期来看贪婪会导致很多消极情绪,但从短期来看,贪婪的立即满足会带来短期的兴奋感和幸福感(Wang和Murnighan,2011)。贪婪对情绪另一个积极意义是,当领导的贪婪有利于员工自我利益时,领导的贪婪会使员工产生感激情绪(Carnevale等,2020)。此外,贪婪不仅可以导致负面的妒忌,也可以导致正面的妒忌,即刺激个体追求更高的标准和目标,从而提高生活满意度(Crusius等,2021)。

(二)决策方面

贪婪常常出现在组织与经济丑闻中(Wang和Murnighan,2011),并被广泛认为是导致金融丑闻如股市泡沫、金融危机的原因之一(Anderson,2014;Seuntjens等,2019)。这些金融丑闻很大程度上是由于金融机构代理人的贪婪导致的过度冒险决策。伴随贪婪而来的强烈情绪会激发人的非理性的一面,阻碍人们在决策过程中有效地理性思考判断问题(Bazerman等,1998)。Mussel等人(2015)提出贪婪作为一种稳定的人格特质可以预测风险决策,特别是当这种人格特质被情境特征激活时,即贪婪可以解释在不同环境下的风险和鲁莽行为,高贪婪特质的个人会冒更大的风险来最大化货币收益。另外,公地悲剧也表明个体的贪婪会对未来的资源可得性造成负面影响,最终导致集体对资源的过度使用(Seuntjens等,2015a)。

(三)行为方面

在行为方面,贪婪既能导致消极的结果,也能带来积极的影响。从消极方面看,贪婪会引起员工的越轨行为、降低亲社会行为和工作绩效、导致他人的报复和排他性行为等。例如,贪婪的个体更常参与各种越轨行为,比如更有可能导致腐败行为,接受贿赂(Seuntjens等,2019,刘翼然,2017),进行腐败的抵押贷款和盗窃行为(Morgenson和Rosner,2011)等。这是因为贪婪的个体会认为与越轨相关的积极结果更令人满意,自我控制能力较差(Seuntjens等,2019)。另外一个原因是越贪婪的个体越能发现各种越轨行为的可接受性和正当性。高贪婪水平的个体可能通过增加目标物品的工具价值来证明他们的行为是正确的,从而限制了社会共享的规范、道德标准、规则和法律,最终证明其不道德和越轨是正当的(Tang,2007)。类似地,贪婪会通过减少道德情感和认知从而抑制个体的亲社会行为(Bao等,2020)。贪婪也是组织内员工不合作行为的重要动机之一(Kitts等,2016)。对于工作本身,贪婪会负向影响员工的工作绩效,这是因为越贪婪的员工越会觉得自己应该得到更多,从而产生分配不公平感,为了恢复公平感从而降低工作绩效(Zhu等,2019)。对于他人来说,贪婪也可能会导致他人的惩罚和报复行为(Kurzban等,2007)。惩罚包括高成本和无成本惩罚。前者指金钱惩罚或非金钱成本,如声誉、时间和努力;后者包括名誉诋毁、辱骂、嘲笑、排斥、八卦等(Anderson,2014),这些无成本惩罚也同样有效(Chaudhuri,2011)。消费者对企业贪婪的感知也会导致一系列惩罚行为,包括对企业的抱怨和攻击,在人际和网络上传播负面口碑等(Grégoire等,2010)。此外,贪婪还可能引起个人或群体的排他性行为,即社会疏远(social distancing)(Anderson,2014)。社会疏远行为包括主动的拒绝和被动的排斥,都是基于对自我或相关群体所感知到伤害的反应,旨在制裁和威慑贪婪行为人(Robinson等,2013)。对于组织的高管来说,追逐更高利润,超过竞争者并阻挡新进者的欲望很容易诱惑管理者行使一些违法行为(Murnighan,1991)。数据显示,CEO贪婪与股东回报呈负相关关系(Haynes等,2017)。另外,CEO贪婪会降低对企业社会责任的投资,并且在经济危机之后需要花费更长时间恢复到以前的产生水平(Sajko等,2021)。Li等(2020)的研究表明,贪婪通过神经机制—内侧眶额皮层(medial orbitofrontal cortex)引起经济上冒险行为。

从积极方面看,贪婪被视为是一个井然有序的均衡经济的必然特征(Mussel和Hewig,2016)。从进化学角度看,贪婪是促进自我保护的进化动机,那些更倾向于获取和储存尽可能多的资源的人被认为具有进化上的优势(Seuntjens等,2015a)。贪婪与个人进步的驱动因素有关,如能提供动力、目标和追求,从而有利于资源获取和利用,进而提高个人及组织绩效、促进经济增长和发展(Seuntjens等,2015a;Wang和Murnighan,2011)。有研究表明,贪婪程度越高,竞争导向、获胜欲望和努力动机就越强,在衡量个人在生活各方面对生产力和效率关注程度的生产力导向上的得分也更高(Krekels和Pandelaere,2015)。Bruhn和Lowrey(2012)在研究中列举了对组织有利的积极贪婪,包括强烈的职业道德、对法律行为的承诺、问责制、利用关系、团队建设和分享态度方面,这些积极贪婪能有效提高个体及组织绩效。研究表明贪婪通过促进个体对社会地位的渴求从而提高个体的绩效(Zhu等,2019)。

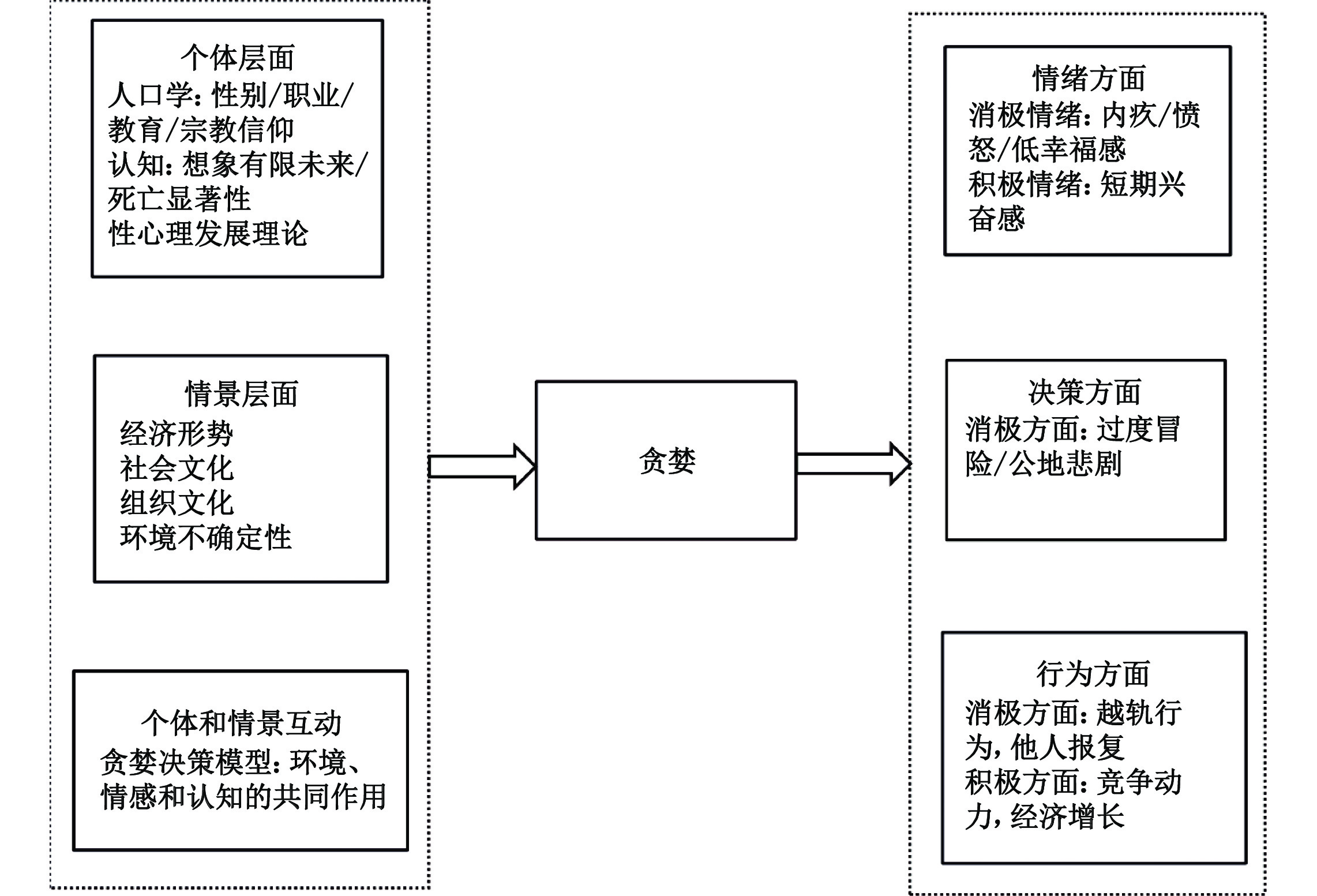

五、整合框架与研究展望本文围绕贪婪的概念内涵、维度测量、形成因素以及影响后果等多个方面进行了系统的归纳和分析。虽然已有文献对贪婪的概念以及前因后果的探讨取得了较为丰富的成果,但处于发展期的贪婪研究仍有许多问题需要解决。基于已有研究,本文构建了贪婪研究的整合框架,如图1所示。基于以上研究评述,本文提出六个具有较大潜力的研究方向。

(一)进一步开发组织情境下贪婪的内涵和测量工具

现有文献从不同的视角将贪婪看作一种行为、感知或性格特征,虽然每个视角对贪婪理解的侧重点不同,但孤立地看待贪婪的各个方面会导致我们无法理解贪婪的全貌。未来研究需要超越将贪婪这一复杂现象简单类别化的倾向,比如,基于组织情境的独特性,构建一种更加整合的概念来反映其内涵,从而加深我们对这一复杂现象的认识。此外,现有测量贪婪的大部分量表来自心理学,未来需要设计和开发适合组织情境的贪婪测量量表。

|

| 图 1 贪婪研究的整合模型 |

(二)探索贪婪的“程度”问题及其影响后果

现有的文献大多认为贪婪要么是消极的,要么是积极的,极少文献探讨贪婪是否有程度区分以及这种程度区分对情绪、决策和行为后果的影响是什么。Bruhn和Lowrey(2012)认为贪婪应有高低程度之分,其中,较低程度的贪婪对员工和组织是有正面效应的,例如更高的工作投入度,更强的职业道德感,以及更强的责任心。超过一定的限度,贪婪的程度越高对组织的危害就越大,例如谎报工时、滥用报销单、拿回扣、掩盖错误等(Robinson和Bennett,1995),甚至导致嫉妒、权力欲、剥削、操纵、欺诈和特权感等(Bruhn和Lowrey,2012)。这可以看作是不同程度的贪婪对行为的影响。对于情绪和决策的影响,未来研究可以考虑不同程度的贪婪是否有相似的效应。例如,较低程度的贪婪是否会通过提高员工个人目标和成就从而提升员工的满意度和幸福感,而超过一定程度的贪婪程度会使满意度和幸福感急剧下降。同理,低程度的贪婪程度是否可以通过制定具有较高收益同时风险可控的决策从而提高决策的质量,而高程度的贪婪会导致过度冒险决策。另外,未来研究可以探讨过度贪婪导致的内疚情绪会不会促使员工产生相应的补偿行为,促进组织的发展。

(三)组织内非物质性贪婪的探讨

Mussel(2018)认为贪婪包括但不限于对物质的追求,即包含非物质的方面。非物质性贪婪指对权力、地位、知识、时间等非物质的欲望(Wang和Murnighan,2011)。目前对贪婪的研究缺乏对非物质性贪婪的探讨,比如,影响个体利用时间方式的积极性取向的时间贪婪研究:贪婪的人可能试图充分利用他们的时间(Krekels和Pandelaere,2015)。未来的研究可以探索贪婪如何影响组织中的个体对知识、权力、地位、人际关系、时间等的态度和行为。例如,员工对知识的贪婪会不会导致员工的知识隐藏行为,对权力的贪婪的管理者是不是更容易独享权力而不是授权,对组织内地位的贪婪会不会使个体为了获取地位而从事一些不道德行为,对人际关系的贪婪会不会因为过分关注人际关系而对任务绩效产生消极影响,对时间的贪婪会不会导致员工过度关注效率而忽视创造力等等,都十分具有研究价值。

(四)深入研究个体贪婪和组织情境的交互作用

行为常常是情境刺激与个性的共同结果(Wright和Mischel,1987)。从交互作用主义的角度来看,情境属性如激励、奖金或组织价值观可以激活贪婪人格特质,从而增强其对风险决策和行为的影响(Franken和Muris,2005;Mussel等,2015)。已经有一些研究表明贪婪在个体人际互动过程中会传染,但不是通过个体对贪婪的认知,而是通过分析对方的贪婪行为来决定自己是否也这样做(Cardella,2019)。Greenberg(1982)发现下属的贪婪会影响上级的分配,知晓下属贪婪的上级进一步分配时,会将贪婪者的份额降低到一个违反公平标准的水平从而奖励更加慷慨的个人。像这些探讨组织情境与个体贪婪交互作用的研究仍然比较少,未来可以继续深化数字化网络化背景下贪婪的研究,以期获得更重要的实践应用意义。例如,在数字化网络化背景下,管理者和员工经常进行线上互动,员工和管理者的贪婪决策如何被网络文化影响。未来的研究还可以关注组织贪婪文化和个体贪婪如何影响员工的网络怠工行为,即员工通过网络在工作时间进行个人娱乐活动而导致的消极怠工(Lim等,2020)。同样地,贪婪可能促使管理者利用先进的信息化手段搜集员工信息,进而严密地监督控制员工的行为(Smith等,2010)。比如,最近亚马逊公司被爆出使用AI秘密监控员工私人社交媒体平台。

同时,贪婪不一定会导致明显的贪婪相关行为,还可能作为调节变量调节非典型的贪婪行为。比如贪婪水平的高低调节个体在分配不均后感知到的不公平程度,进而影响相关的报复行为(Anderson,2014)。Piff等人(2012)在研究社会阶层对道德行为的影响时,也考虑了贪婪态度的调节作用,结果发现高社会阶层的个体比低社会阶层的更容易做出不道德行为。未来可以思考更多贪婪对个体行为产生的非直接作用,探索前因与贪婪相关的结果变量受贪婪的影响机制。

(五)探索贪婪与其他组织领域研究主题的关系

虽然贪婪经常被视为影响组织成败的重要因素,然而根据以上评述,关于组织情境下贪婪的前因后果及其影响机制的研究依然偏少。贪婪与组织领域诸多研究主题相关,如领导力、员工行为、组织文化、公司治理、利益相关者研究等。关于组织内贪婪的成因,未来研究可以考虑组织结构、文化和人力资源管理实践对贪婪的影响。例如,传统的多层级组织结构会不会比扁平式的层级结构更容易激发员工的贪婪行为,绩效导向的工资制度会不会比职位导向的工资制度更容易引发贪婪行为,同理,绩效导向的组织文化是不是更容易导致贪婪行为等。关于贪婪的后果,在组织行为学领域,未来研究可以考虑贪婪和个体利己行为的关系,例如,员工的贪婪如何影响员工的自利型建言(Duan等,2021),贪婪会不会促进员工和组织进行谈判和争取有利于自己利益的个别协议,贪婪是不是会引起员工的领地行为和知识隐藏行为等等。在领导力和公司治理领域,已经有研究发现首席执行官的贪婪和股东财富之间的负面关系(Haynes,2017),未来研究可以股东贪婪和其他利益相关者例如消费者和社会环境的关系,股东贪婪对企业短期绩效和长期绩效的影响,大股东贪婪对小股东利益的影响等。同时,已有研究发现CEO的贪婪和过度的利他行为都不利于组织的绩效(Haynes等,2015),如何建立一种治理结构平衡CEO贪婪和利他行为也是未来可以考虑的研究主题。此外,贪婪涉及到的企业和行业可能面临的潜在形象管理问题,以及公众对企业和行业贪婪的反应。

(六)关注贪婪的跨文化研究

贪婪的表现形式、透明性、人们对它的态度以及带来的作用在各个民族文化中有所不同。例如,在美国,人们高度重视物质享受、财富至上、竞争和个人主义的价值观。这些价值观通过家庭、学校和组织等社会机构被广泛传授、学习和拥护,指导人们如何消费、休闲和社交,如何看待什么是道德或不道德的行为(Bruhn和Lowrey,2012)。在中国,官本位思想盛行,由于对权力的贪婪所产生的社会问题需要得到更多关注。以往研究表明,拥有高权力的人相较于低权力的人更容易进行抽象思维,较少感受到他人的心理体验(Galinsky等,2006);有权势的人认为自己的道德越轨行为比其他人更容易被接受,更容易表现出道德伪善(Lammers等,2010)。中国从小对个人成绩的重视,选拔竞争的频繁可能也会对贪婪造成影响。西方个人主义与中国集体主义文化也可能对贪婪产生影响。综上可以看出贪婪在中国具有不同于西方的本土化特征,而现存的贪婪研究与测量方法绝大多数是来自于西方。因此,适应中国的贪婪测量量表的开发对中国的贪婪理论研究与应用有着重要的价值,贪婪的跨文化研究也很值得探讨。

① Merriam-Webster在线词典,https://www.merriam-webster.com/。

| [1] | 舒跃育, 付瑾. 贪婪的研究发展与心理机制[J]. 心理研究, 2018, 11(3): 204–210. |

| [2] | 王雪, 吴嵩, 孙嘉卿, 等. 贪婪: 态度、动机与决策机制[J]. 心理科学进展, 2013, 21(4): 740–750. |

| [3] | 杨继平, 张倩丽. 金钱概念启动对不道德行为的影响及决策机制[J]. 心理技术与应用, 2016, 4(3): 179–182. |

| [4] | Crusius J, Thierhoff J, Lange J. Dispositional greed predicts benign and malicious envy[J]. Personality and Individual Differences, 2021, 168: 110361. |

| [5] | Duan J Y, Xu Y, Wang X T, et al. Voice for oneself: Self-interested voice and its antecedents and consequences[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2021, 94(1): 1–28. |

| [6] | Helzer E G, Rosenzweig E. Examining the role of harm-to-others in lay perceptions of greed[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2020, 160: 106–114. |

| [7] | Jiang X Y, Hu X Y, Liu Z Z, et al. Greed as an adaptation to anomie: The mediating role of belief in a zero-sum game and the buffering effect of internal locus of control[J]. Personality and Individual Differences, 2020, 152: 109566. |

| [8] | Lambie G W, Haugen J S. Understanding greed as a unified construct[J]. Personality and Individual Differences, 2019, 141: 31–39. |

| [9] | Liu Z Z, Sun X M, Ding X C, et al. Psychometric properties of the Chinese version of the dispositional greed scale and a portrait of greedy people[J]. Personality and Individual Differences, 2019, 137: 101–109. |

| [10] | Mussel P, Hewig J. A neural perspective on when and why trait greed comes at the expense of others[J]. Scientific Reports, 2019, 9(1): 10985. |

| [11] | Razen M, Stefan M. Greed: Taking a deadly sin to the lab[J]. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 2019, 81: 164–171. |

| [12] | Sajko M, Boone C, Buyl T. CEO greed, corporate social responsibility, and organizational resilience to systemic shocks[J]. Journal of Management, 2021, 47(4): 957–992. |

| [13] | Seuntjens T G, Zeelenberg M, Breugelmans S M, et al. Defining greed[J]. British Journal of Psychology, 2015, a,106(3): 505–525. |

| [14] | Seuntjens T G, Zeelenberg M, van de Ven N, et al. Dispositional greed[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2015, b,108(6): 917–933. |

| [15] | Zeelenberg M, Seuntjens T G, van de Ven N, et al. When enough is not enough: Overearning as a manifestation of dispositional greed[J]. Personality and Individual Differences, 2020, 165: 110155. |